Le littoral d’Istanbul est une archive vivante. Face à l’eau, vous pouvez lire le temps qui passe : les coupoles byzantines, les minarets et les palais ottomans, les ponts de la République et les nouvelles tours qui repoussent les limites de la ville. La silhouette de la péninsule historique — la coupole gigantesque de Sainte-Sophie, à côté de Süleymaniye et Topkapı — n’a pas survécu par hasard ; elle est activement préservée grâce à des plans de protection qui la considèrent comme un patrimoine culturel à part entière.

Le long du détroit, cet héritage prend une forme différente. Ici, la ville dialogue avec le bois et les marées. Les yalı, ces demeures côtières construites presque au bord de l’eau, allient un savoir-faire artisanal en matière de menuiserie à un mode de vie façonné par la lumière, la brise et la chorégraphie quotidienne des ferries. La plupart de ces constructions en bois, flexibles sous l’effet des contraintes sismiques, ne peuvent survivre que grâce à un entretien constant. Les études universitaires et les débats politiques considèrent ces constructions comme des témoignages fragiles et précieux de la culture côtière.

Les ponts encadrent ce souvenir avec des lignes modernes. Le premier pont sur le Bosphore a été inauguré en 1973, le pont Fatih Sultan Mehmet en 1988 et le pont Yavuz Sultan Selim en 2016. Chacun d’entre eux se dresse au-dessus du détroit comme un nouveau collier, modifiant la façon dont la ville est vue depuis l’eau et la manière dont les quartiers sont reliés entre les deux rives du détroit. Ces ponts sont non seulement des merveilles d’ingénierie, mais ils créent également des silhouettes puissantes et modifient les angles de vue dont le monde imagine Istanbul.

La mémoire architecturale du Bosphore

La mémoire d’Istanbul est spatiale. Sur la péninsule, les plans d’urbanisme préservent clairement le paysage afin que la silhouette classique soit clairement visible depuis la mer. Autour du Bosphore, la loi n° 2960 sur le Bosphore, qui constitue un cadre juridique distinct, divise les côtes en zones allant de la « vue frontale » au bord de l’eau à des zones d’« influence » plus larges, reconnaissant que l’identité de la ville réside autant dans sa silhouette que dans ses monuments individuels, et réglementant ce qui peut être construit et la hauteur maximale des constructions.

Ce langage politique côtoie le langage culturel. Des écrivains tels qu’Orhan Pamuk décrivent la ville comme empreinte de tristesse, de mélancolie collective, de brume et de souvenirs. C’est au bord de l’eau, où se côtoient vestiges, maisons restaurées et quais en activité, que ce sentiment est le plus fort. La littérature ne fait pas la loi, mais elle façonne la façon dont les habitants et les visiteurs apprécient le littoral, renforçant le soutien social pour préserver certains paysages et certaines textures sans les altérer.

Le Bosphore est donc à la fois un lieu d’archives et une scène. Alors que les experts en conservation s’efforcent de consolider les maisons en bois, les ingénieurs rénovent des structures emblématiques telles que la Tour de la Vierge, et les urbanistes tentent de trouver un compromis entre la pression du développement et l’expérience irremplaçable que représente la lecture du passé d’Istanbul depuis la rive opposée du Bosphore. La silhouette fait partie intégrante de la vie quotidienne et constitue un bien public commun.

Les couches temporelles dans la silhouette d’Istanbul

Regarder la péninsule historique depuis le ferry, c’est comme voir les siècles se superposer les uns aux autres. Les documents de protection stipulent clairement que non seulement les bâtiments, mais aussi les coupoles, les minarets et les toits des palais doivent être protégés. Cela implique des restrictions de hauteur, des couloirs panoramiques et une évaluation minutieuse des nouvelles constructions, afin que le long dialogue entre l’architecture byzantine et ottomane reste lisible depuis l’eau.

Au fur et à mesure que l’on remonte le long du détroit vers le nord, la ligne temporelle change. Certaines maisons en bois datant du XVIIIe siècle ou même plus anciennes témoignent de l’architecture, du mode de vie saisonnier, de l’accès par bateau et des pièces inclinées pour capter la brise et la lumière. Les charpentes en bois, autrefois choisies pour leur fonctionnalité et leur confort, offrent également une certaine flexibilité sous les charges sismiques. Cette caractéristique traditionnelle est mise en avant par les experts en conservation moderne, qui défendent l’importance d’un entretien minutieux plutôt que d’une rénovation.

Les ponts modernes ajoutent une dernière touche. Depuis 1973, les ponts construits ne se contentent pas de diriger la circulation, ils redessinent la géométrie du paysage urbain, créent de nouveaux points de vue depuis les collines et les quais et recentrent habilement ce que l’on considère comme la « silhouette » de la ville. Chaque nouveau pont prouve que les infrastructures peuvent être un acte culturel, capable de changer l’image d’une ville sur les cartes postales et dans les mémoires.

Le point de rencontre entre l’architecture et l’identité urbaine

Dans le Bosphore, la politique rejoint clairement l’identité : la loi nomme les zones visibles, car la visibilité fait partie intégrante d’Istanbul. En séparant les zones « avant-plan », « arrière-plan » et « impact » au bord de l’eau, les régulateurs reconnaissent que même les collines lointaines peuvent perturber ou renforcer la lecture cohérente du littoral. Il s’agit d’une forme inhabituelle de législation urbaine visuelle, née de la compréhension qu’une ville vit dans les lignes de vue communes de son image.

Ce cadre juridique fait partie du cadre mondial du patrimoine. Les inscriptions sur la liste des sites historiques de l’UNESCO soulignent que le « profil unique » n’est pas seulement une source d’admiration, mais aussi une valeur qui doit être gérée activement par le biais de la planification. Cela place les architectes et les urbanistes dans la position d’éditeurs d’un long texte, les obligeant à ajouter de nouvelles lignes sans effacer les précédentes. Il en résulte une ville où les nouvelles œuvres sont évaluées non seulement en fonction de leur qualité, mais aussi en fonction de leur harmonie avec l’horizon.

Dans la pratique, cela implique des restaurations délicates et parfois des débats controversés. Sauver un palais délabré ou stabiliser une tour en bord de mer, c’est préserver plus que du bois et de la pierre ; c’est préserver la capacité de la ville à se reconnaître dans son reflet. Lorsque l’entretien est retardé ou que le développement progresse rapidement, cette reconnaissance s’estompe et, avec elle, l’orientation collective disparaît.

Le triangle de la mer, de l’architecture et de l’histoire

L’eau dicte les règles. Les maisons ici sont conçues pour s’harmoniser avec le quai, accueillir la lumière du jour qui traverse le canal et intégrer l’air salin comme paramètre de conception. La Tour de la Jeune Fille, qui se dresse seule sur l’îlot à l’entrée sud du détroit, incarne ce triangle formé par la mer, la construction et l’histoire. Reconstruite au fil des siècles à cause des tremblements de terre, des incendies et des conditions météorologiques, cette structure montre que les risques liés à la navigation exigent à la fois de la patience en termes de résistance technique et de narration.

L’ingénierie maritime revêt également une importance symbolique similaire. Les ponts du Bosphore raccourcissent les distances en une seule ligne et font ainsi partie intégrante de la carte mentale de la ville. Les dates de 1973, 1988 et 2016 marquent des tournants dans l’histoire de la Istanbul moderne et, surtout la nuit, les dômes et les minarets forment une couche d’écriture contemporaine sur l’ancienne calligraphie.

Parmi ces ancrages, les villas continuent d’exister en tant qu’infrastructure domestique pour observer le temps qui passe. La lumière du matin, le brouillard hivernal et le trafic maritime estival font partie intégrante de l’architecture, et les travaux de restauration minutieux s’efforcent de maintenir cette chorégraphie vivante. Lorsque la politique protège la « façade », elle préserve également le théâtre quotidien qui donne tout son sens à ces maisons.

Représentation culturelle des structures du détroit

Le littoral d’Istanbul ne vit pas seulement dans les pierres, mais aussi dans les histoires et les images. Pamuk a habitué ses lecteurs à considérer la tristesse, le brouillard et les ruines comme faisant partie intégrante de la réalité de la ville ; cette atmosphère renforce encore davantage le caractère mélancolique des façades en bois et des quais délabrés. Ce cadre littéraire influence le tourisme, la photographie et même les résumés de conception, et rappelle aux professionnels que l’atmosphère est un bien public.

Les symboles résument ce travail culturel. La Tour de la Jeune Fille est aujourd’hui gérée comme un monument culturel, rénovée et réouverte, transformée en un petit musée qui raconte la relation de la ville avec l’eau. Une caméra dans la ville sert à la fois de phare pour la mémoire et la navigation. Par conséquent, la maintenir en bon état signifie également garder un symbole au centre de l’attention.

Les médias internationaux et la presse spécialisée dans le design renforcent le romantisme de la vie au bord du Bosphore, à travers des articles élogieux sur les yalı restaurés et des reportages photographiques présentant le détroit comme un couloir de grâce domestique. Cet intérêt contribue au financement des restaurations et suscite la fierté, mais il peut également accroître la pression. Les meilleures réactions consistent à trouver un équilibre entre visibilité et gestion, afin que le littoral reste un lieu où il fait bon vivre et non seulement un lieu à contempler.

Les couches historiques du Bosphore : remparts, palais et manoirs

De Byzance à l’Empire ottoman : protection et aménagement du littoral

Avant la construction des palais et des manoirs, le littoral constituait un mécanisme de défense. Après avoir entouré Constantinople de remparts terrestres et maritimes, les architectes byzantins ont tendu une grande chaîne à l’embouchure du Golden Horn afin de fermer le port en cas de danger. Les remparts terrestres et la chaîne fonctionnaient ensemble : les remparts délimitaient le littoral, tandis que la chaîne en bloquait l’accès. Les sources indiquent que la chaîne était tendue entre les tours situées de part et d’autre du fleuve ; cette prouesse technique transformait l’eau en une porte.

La stratégie ottomane a déplacé son centre d’intérêt vers le nord, vers le détroit. Tout d’abord, pendant le règne de Bayezid Ier, le château d’Anadolu Hisarı a été construit, puis, sur la rive opposée, pendant le règne de Mehmed II, le château de Rumeli Hisarı a été construit. Ces forteresses ont permis de contrôler le détroit en le rétrécissant comme une valve, empêchant ainsi l’aide d’atteindre la ville et rendant sa conquête possible. Leur emplacement, qui comprime le point le plus étroit, montre clairement comment le pouvoir interprétait le littoral.

Après la conquête, les frontières militaires se sont assouplies pour devenir des frontières de peuplement. Les ports se sont remplis de chantiers navals et de bureaux de douane ; les parties prolongées du détroit ont commencé à accueillir des pavillons saisonniers et des habitations au bord de l’eau. Des siècles plus tard, le droit moderne a reconnu que ce n’étaient pas les monuments individuels qui importaient, mais l’ensemble visible : la loi sur le Bosphore (n° 2960) a divisé les côtes en zones avant, arrière et d’influence afin de protéger leur apparence et leur utilisation.

Les yalı : le reflet de l’architecture élitiste sur l’eau

Une yalı est une maison qui donne sur le Bosphore. La plupart de ces maisons au bord de l’eau ont été construites aux XVIIIe et XIXe siècles, généralement en bois, avec des pièces en angle pour profiter de la brise et de la lumière, et des escaliers menant à des pontons privés. Aujourd’hui, ce mot est utilisé pour désigner les centaines de maisons qui bordent le Bosphore ; l’architecture résidentielle s’est transformée en un littoral continu.

Le charme des yalıs est autant matériel que légendaire. Les charpentes en bois respirent au gré des variations d’humidité et de température ; elles s’adaptent aux tremblements de terre, mais elles ont également besoin d’entretien et nécessitent des soins minutieux et une restauration experte pour préserver leur identité. La littérature sur la conservation du Bosphore souligne à quel point l’authenticité peut facilement disparaître lorsque la rénovation remplace la restauration. Cela constitue une source de tension permanente pour ces maisons à la fois habitées et symboliques.

À Ortaköy, dans des lieux tels que le palais Esma Sultan, où le feu n’a laissé que des ruines, on peut observer cet équilibre. Une intervention contemporaine a permis de réintégrer ces murs historiques dans la vie civile en y installant une structure en acier et en verre, tout en conservant intacte leur présence sur le front de mer. Ce type de réutilisation adaptative rend visible le souvenir d’une vie domestique élitiste sans figer le bâtiment dans le temps.

La présence des complexes palatiaux sur le littoral

Au milieu du XIXe siècle, le littoral est devenu la vitrine de l’empire. Construit entre 1843 et 1856 par les membres de la famille Balyan, Dolmabahçe allie les styles baroque européen, rococo et néoclassique aux traditions architecturales ottomanes. Sa longue façade donne sur la mer, telle une colonne cérémonielle, tandis que l’intérieur sépare toujours la partie publique, accessible au public, de la partie privée, réservée à la famille, créant ainsi une synthèse entre modernité extérieure et continuité intérieure.

Le palais situé en face de Beylerbeyi, conçu dans les années 1860, offre cette hybridité à une échelle plus intime. Depuis le Bosphore, on peut voir les pavillons construits pour le harem et la salle de réception, ce qui constitue une véritable rencontre entre la vie domestique et la vue sur la mer. Les universitaires décrivent Beylerbeyi comme un bâtiment qui, vu de l’extérieur, incarne l’esprit du Second Empire, mais qui, vu de l’intérieur, est organisé selon la logique ottomane familière du mouvement et de l’intimité.

En amont et en aval du détroit, des kiosques plus petits et des résidences plus somptueuses complètent l’environnement royal. Çırağan, construit dans les années 1860 avec une façade épurée au bord de l’eau, a brûlé en 1910 et a été restauré à la fin du XXe siècle pour redevenir un hôtel dans une coque historique. Achevé en 1857 entre Anadolu Hisarı et l’actuel pont FSM, le Küçüksu Köşkü reflète le style néo-baroque ludique de l’époque dans un lieu de villégiature compact en bord de mer. Ces deux bâtiments montrent comment le palais utilisait le détroit comme un porche.

La vague de modernisation du XIXe siècle et les styles occidentaux

L’architecture qui s’étend le long du Bosphore est devenue le baromètre des réformes. Pendant la période des réformes, les dirigeants de l’empire voulaient des bâtiments qui parlent la langue européenne sans renoncer à la grammaire ottomane. La façade éclectique et les salles de cérémonie de Dolmabahçe reflétaient la puissance moderne aux navires qui passaient, tandis que l’intérieur restait fidèle aux traditions. C’était un message ambigu délibérément transmis par la pierre et le plâtre.

Derrière ces façades se cachait une culture architecturale cohérente. La famille Balyan, qui s’est consacrée à l’architecture palatine pendant plusieurs générations, a construit les palais, les pavillons et les mosquées du littoral qui ont façonné l’image de l’Istanbul du XIXe siècle, en conciliant les styles importés et les attentes locales. Leurs travaux témoignent de la manière dont les formes occidentales ont été adaptées au contexte local, sans être simplement copiées, et expliquent pourquoi le Bosphore est aujourd’hui à la fois européen et clairement ottoman.

Cette vague a également redéfini l’élégance quotidienne. Même si les plans suivaient la conception ottomane qui séparait la vie publique de la vie privée, les revêtements, les escaliers et les portes côtières ont commencé à emprunter le style orné de l’Europe. Le résultat fut un théâtre urbain stratifié, où les bateaux à vapeur, les palais, les manoirs et les mosquées, avec leurs façades donnant sur l’eau, parlaient le langage mêlé de la réforme et de la tradition.

Les bâtiments protégés et la question de la mémoire

Ce souvenir est protégé par deux bases juridiques. La loi n° 2863 définit et protège les biens culturels et naturels de toute la Turquie, tandis que la loi n° 2960 sur le détroit définit une géographie visuelle comprenant des zones avant, arrière et d’impact afin de réglementer les constructions bâties au bord de l’eau et leur apparence depuis le lac. Ces deux lois considèrent le littoral non seulement comme un bien immobilier, mais aussi comme une image publique qui doit être protégée.

La reconnaissance internationale renforce cette mission. Les sites historiques d’Istanbul sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et les documents administratifs stipulent clairement que la silhouette de la péninsule doit être préservée grâce à des mesures d’aménagement. Cela nous rappelle que les silhouettes et les lignes de vue font également partie du patrimoine et que ce que nous voyons depuis le ferry doit être préservé.

Sur le terrain, des institutions telles que les Palais nationaux préservent les complexes palatiaux en tant que musées-palais, tandis que les propriétaires privés et publics mènent à bien la délicate tâche de restaurer les yalı sans en altérer le caractère. Les textes sur la conservation avertissent que l’authenticité de ces maisons si fragiles et précieuses peut disparaître très rapidement ; des interventions et des utilisations prudentes et réversibles, qui permettent de maintenir les bâtiments en état sans les rénover de fond en comble, constituent le moyen le plus sûr de préserver à la fois la structure et la mémoire.

Les typologies architecturales qui façonnent la silhouette

Maisons et villas : horizontales plutôt que verticales

Le Bosphore enseigne aux maisons non pas à s’élever face à la côte, mais à s’étirer avec elle. Les yalı traditionnels sont bas et longs, leurs pièces principales sont alignées avec l’eau, de sorte que la lumière, la brise et les marées font partie intégrante de la vie quotidienne. Le bois était le matériau classique de ces demeures ; il conserve sa souplesse malgré les étés humides et les secousses sismiques d’Istanbul et donne aux façades un aspect fin, presque textile. Même si de nouveaux matériaux sont utilisés dans les restaurations, les yalı historiques restent reconnaissables à leur aspect boisé et à leurs pontons spéciaux.

Cette habitude horizontale n’est pas seulement culturelle, elle est également juridique et visuelle. Depuis les années 1980, l’aménagement du littoral autour du détroit a divisé la bande côtière en zones « avant-plan », « arrière-plan » et « impact », afin de garantir la cohérence de l’image que l’on perçoit depuis la mer. Ces zones limitent le volume et la hauteur et considèrent l’horizon comme une ressource commune, préservant ainsi le rythme bas et linéaire des maisons, ce qui crée une impression de littoral continu plutôt que de mur de tour.

Les historiens urbains décrivent les villages du Bosphore comme une succession de blocs de bâtiments linéaires formés par les maisons en première ligne donnant sur la mer et les routes terrestres situées juste derrière. La rapide urbanisation de la seconde moitié du XXe siècle a bouleversé cet ordre, mais l’ancien agencement est encore visible dans les endroits où les maisons en bois, les jardins étroits et les embarcadères s’alignent comme des perles le long du fleuve. Voir ces maisons depuis le ferry, c’est comme observer un diagramme vivant de la vie domestique à Istanbul.

Ensembles architecturaux et silhouettes de mosquées

Les mosquées font entendre leur voix loin à la ronde dans Istanbul. Du détroit de la Golden Horn à la mer de Marmara, la silhouette de la ville est dessinée par des coupoles et des minarets. Cette composition est préservée par la ville grâce à des mesures d’urbanisme ouvertes qui protègent la vue sur la péninsule historique. La lisibilité de la silhouette n’est pas le fruit du hasard ; c’est une valeur culturelle gérée qui rend lisible depuis l’eau la silhouette classique de Topkapı, Sainte-Sophie et Süleymaniye.

Süleymaniye explique pourquoi la silhouette est importante. Le complexe construit par Sinan au XVIe siècle a été placé sur la troisième colline de manière à embrasser un large horizon ; les peintures et les photographies réalisées depuis lors confirment que la masse de la mosquée est en harmonie avec la ville en termes d’échelle, confirmant ainsi la recherche consciente d’une monumentalité visuelle. En ce sens, les coupoles et les minarets sont plus que de simples lieux de culte ; ils sont des outils qui harmonisent la silhouette de la ville.

La langue évolue tout en conservant sa cohérence. La mosquée Sultanahmet répond à Sainte-Sophie par sa grande coupole et ses six minarets sans précédent, qui s’élèvent sur des fondations impériales, ajoutant un rythme éclatant et ascendant à la silhouette de la péninsule. Ensemble, ces complexes ancrent la mémoire de la ville dans la pierre et l’espace, et continuent de définir l’horizon à partir duquel toutes les nouvelles réalisations sont évaluées.

Structures portuaires et chantiers navals

Les ports et les chantiers navals constituent la partie industrielle du littoral. Le Tersâne-i Âmire de l’Empire ottoman s’est développé le long du Golden Horn à partir du milieu du XVe siècle pour devenir la principale base navale de l’empire. Cette base a donné naissance à un paysage composé de cales, de quais, d’usines de cordages et d’ateliers qui ont transformé le port intérieur en une véritable machine. Cette infrastructure a donné à Istanbul un profil urbain composé de dômes et de palais, mais aussi de grues, de hangars et de cheminées.

Aujourd’hui, certaines parties de cette zone industrielle côtière sont en cours de réaménagement. Les chantiers navals du Golden Horn sont en train d’être transformés en un projet de réaménagement côtier appelé « Tersane Istanbul », qui préserve leurs origines datant de 1461 tout en ouvrant leurs quais, leurs halls et leurs bassins à sec à de nouvelles utilisations culturelles et commerciales. Le projet ne supprime pas l’ancien profil, mais le remodèle et, en conservant l’échelle des bassins et des cales, permet au Golden Horn d’être toujours perçu comme un port.

De l’autre côté du détroit, la vie professionnelle de la ville est encore visible dans l’architecture des ferries. Le quai public d’Üsküdar, construit en 1852, rappelle le XIXe siècle, lorsque des services réguliers à vapeur reliaient les deux rives. Des recherches récentes ont cartographié des dizaines de quais et plaident en faveur de leur préservation en tant que patrimoine lié aux transports quotidiens. Les chantiers navals, les terminaux de croisière et les embarcadères de ferry montrent comment une ville lacustre fonctionne réellement, ce qui rend son profil réaliste.

Les pavillons, les palais et leur relation avec les espaces verts

Les pavillons impériaux transforment les collines surplombant le Bosphore en jardins architecturaux. Le palais Yıldız est situé dans un vaste domaine entouré d’un bois, d’un étang et de chemins sinueux. Le parc qui s’étend vers l’eau abrite encore des kiosques tels que Malta et Çadır. Ces kiosques sont des pavillons légers à deux étages, conçus pour admirer le paysage l’après-midi. Ce complexe, qui associe des pièces construites à des pièces végétalisées, remplit également le paysage de silhouettes d’arbres aussi imposantes que des rochers.

En dehors du domaine du palais, des pavillons plus petits situés au bord de l’eau présentent la même chorégraphie. Achevé en 1857 entre le château et le pont, Küçüksu concentre son enthousiasme néo-baroque dans un ensemble compact entouré de pelouses et de platanes ; Ihlamur, quant à lui, est aménagé en vallée paysagée avec des pavillons jumeaux à l’ombre des tilleuls, illustrant comment la conception du divertissement au XIXe siècle a façonné l’architecture et la plantation. Dans les deux cas, la façade ne représente que la moitié de l’histoire ; l’autre moitié est le jardin qui l’entoure.

Ces paysages perdurent car ils ont été conçus comme une série de seuils : des chemins ombragés menant à des terrasses, des terrasses donnant sur le paysage, des paysages donnant sur l’eau. Cette expérience en couches adoucit les limites de la ville, de sorte que les collines entre la mosquée et le palais continuent de respirer. Il est important de préserver cette respiration grâce à l’entretien minutieux des bosquets, des étangs et des tonnelles afin de préserver le profil de la ville.

Les constructions tardives et l’urbanisation

À la fin du XIXe siècle, le Bosphore a vu apparaître un nouveau type d’habitat. Les immeubles à plusieurs étages ont d’abord fait leur apparition dans les quartiers de Galata-Pera. Cette évolution a été favorisée par de nouvelles réglementations en matière de construction, l’évolution de la composition des ménages et un marché cosmopolite. Les recherches menées sur cette période montrent comment les immeubles ont apporté de nouvelles organisations sociales et spatiales à une ville longtemps façonnée par des maisons avec cour et des manoirs en bois. La silhouette a intégré ces blocs situés dans des quartiers éloignés de l’eau, qui pouvaient s’adapter à l’échelle des rues.

Au fur et à mesure que le XXe siècle avançait, les migrations internes et la croissance rapide ont accéléré la construction d’immeubles dans la métropole. Les universitaires étudient comment des quartiers tels que Elmadağ ont adopté les maisons mitoyennes et les immeubles comme moyens de logement modernes, tandis que les zones côtières ont tenté d’équilibrer la nouvelle densité avec d’anciens bâtiments bas. Le résultat est une ville stratifiée où coexistent à première vue des appartements du XIXe siècle, des immeubles de la période républicaine et des constructions contemporaines.

La politique a limité cette croissance le long du détroit. La loi de 1983 sur le détroit a créé des corridors paysagers et restreint la construction de nouveaux logements dans les zones côtières les plus sensibles, officialisant ainsi le choix d’un développement « horizontal » en bord de mer, tandis que les immeubles se multipliaient à l’intérieur des terres. Ces règles ont été conçues pour mettre en valeur le rythme long et bas du littoral, sur fond d’une ville plus haute et plus dense.

Matériaux, rythme et texture dans les structures du Bosphore

L’âme et la fragilité des maisons en bois

Le long du Bosphore, le bois n’est pas seulement un matériau, c’est aussi un état d’esprit. La maison classique est une maison en bois aux textures fines, qui respire l’humidité et la lumière du Bosphore, dont les pièces donnent sur l’eau et dont les façades sont aussi fines que du tissu. Les origines de cette tradition remontent au moins au XVIIe siècle : le pavillon au bord de l’eau d’Amcazade Hüseyin Paşa, l’un des rares exemples de cette période, a survécu jusqu’à nos jours, et les références standard continuent de mentionner le bois comme le matériau caractéristique des yalı historiques.

Cette vivacité s’accompagne d’une certaine fragilité. Si le bois n’est pas entretenu avec soin, il vieillit, gonfle, sèche et attire les organismes nuisibles. Les chercheurs turcs spécialisés dans la conservation ont maintes fois démontré que de nombreuses maisons en bois ont été détruites par des incendies ou par négligence. Les directives internationales tracent une feuille de route claire : établir un diagnostic avant d’intervenir, privilégier la réparation plutôt que le remplacement et placer les connaissances traditionnelles en menuiserie au cœur de tout travail sur le bois historique. Codifiés pour la première fois par l’ICOMOS en 1999 et mis à jour en 2017, ces principes constituent désormais la base d’une approche modérée et respectueuse du patrimoine en bois d’Istanbul.

Lors d’une restauration, on cherche généralement à trouver un équilibre entre authenticité et durabilité. Les propriétaires et les architectes utilisent parfois le bois de construction comme revêtement, tout en utilisant des charpentes plus solides à l’intérieur. Ces choix préservent la silhouette du bâtiment, mais risquent d’affaiblir la réalité matérielle de celui-ci. Les comptes rendus patrimoniaux mentionnent clairement cette divergence dans les restaurations récentes et rappellent que « l’esprit » d’une villa est autant véhiculé par sa silhouette sur l’eau que par sa structure en bois.

La durabilité de la pierre et son utilisation dans les bâtiments publics

Si le bois Boğaz est écrit à la main, la pierre fournit les majuscules. Au fil des siècles, les constructeurs d’Istanbul, pendant les périodes byzantine, ottomane et républicaine, ont extrait des carrières voisines une pierre calcaire facile à tailler et riche en fossiles, également connue sous le nom de pierre de Bakırköy. Des études techniques montrent que cette pierre est poreuse, facile à travailler et utilisée depuis longtemps dans les grands bâtiments. C’est pourquoi il est important, aujourd’hui encore, de trouver des pierres küfeki d’origine pour les travaux de conservation.

Au XIXe siècle, l’architecture publique construite le long du détroit a fait de la pierre un élément cérémoniel. La façade côté mer du palais de Dolmabahçe est une construction en pierre enrichie de marbre de Marmara et d’albâtre d’Égypte, avec une palette de couleurs occidentale. Beylerbeyi, bien que plus intime, repose sur des fondations hautes et solides en brique et en pierre. Ces palais affirment leur permanence au bord de l’eau, tandis que les masses minérales fixent la texture vivante du bois qui les entoure.

Façades rythmiques et jeux d’ombres

Si vous regardez de près les façades du Bosphore, vous pouvez voir la musique écrite sur le bois. Les maisons traditionnelles turques organisent les ouvertures à intervalles réguliers ; les planches, les lattes et les profilés divisent la surface en proportions harmonieuses, puis la lumière vient compléter la composition. Les notes du ministère de la Culture sur les habitations historiques soulignent la manière dont ces éléments créent un rythme, tandis que les recherches sur l’architecture des maisons ottomanes expliquent que les fenêtres en saillie (cumba) poussent les pièces vers la rue, créant ainsi des ombres profondes et mouvantes qui varient en fonction de l’heure et de la saison.

Les avant-toits rendent l’ombre lisible de loin. Les longs rebords protègent les murs de la pluie et du soleil, mais ils mettent également en scène la façade, les appuis de fenêtre, les consoles et les corniches, qui alternent entre luminosité et demi-ombre, comme un relief peu profond. Dans les maisons en bois et les mosquées, les éléments en bois sculpté renforcent cet effet, de sorte que la rive du Bosphore se lit comme un jeu de plans lents et scintillants.

La relation visuelle établie entre les bâtiments et l’eau

L’architecture du Bosphore considère l’eau comme un principe fondamental. Par définition, une villa est construite au bord de l’eau, ses pièces principales et ses fenêtres sont disposées de manière à embrasser l’horizon mouvant. La typologie s’est développée avec un accès direct au niveau de la mer : des embarcadères pour les allées et venues quotidiennes et, dans certains exemples importants, des hangars à bateaux intégrés sous ou à côté des habitations. Dans les descriptions de certaines demeures et de certaines périodes, ces pièces donnant sur l’eau sont considérées non pas comme des luxes insolites, mais comme des éléments d’infrastructure quotidiens.

Les monuments emblématiques de la ville parlent le même langage. Même si la Tour de la Jeune Fille n’est composée que de pierre, de ciel et de son environnement, chaque décision de restauration prise ici concerne la manière dont la structure s’intègre au Bosphore et le reflète. Les travaux réalisés entre 2021 et 2023 ont abouti à une réouverture le 11 mai 2023. Les journaux officiels décrivent en détail la consolidation structurelle et les réparations de la toile réalisées dans le but de préserver cette relation iconique entre l’eau et la muraille. Dans un endroit où l’on peut voir beaucoup de choses depuis les ferries, « la façon dont elle rencontre la mer » est en soi un patrimoine précieux.

Palettes de couleurs dans les structures du détroit

Les couleurs le long du Bosphore sont plus sobres que vous ne le pensez. Les façades historiques en bois étaient généralement recouvertes de chaux ou de peintures respirantes, qui servaient davantage de revêtement protecteur que de décoration esthétique. Les gravures et aquarelles de l’époque (les plus célèbres étant celles d’Antoine-Ignace Melling) reflètent des façades légères et sereines, soulignées par des volets et des toits de couleur sombre. Il en résulte une certaine tranquillité sur le littoral : les bois aux couleurs pastel et les enduits pâles captent la lumière, tandis que les collines verdoyantes et les toits de tuiles créent un effet plus bruyant.

Les auteurs qui ont écrit sur le Bosphore indiquent que les maisons en bois utilisaient généralement des tons plus doux (crème, vert, bleu), tandis que certaines villas ont acquis leur renommée grâce à des couleurs plus audacieuses, telles que le rose et le rouge foncé. Les guides touristiques d’aujourd’hui continuent de décrire des exemples emblématiques peints dans des tons pastel. Ces observations figurent dans les récits de voyage, les articles universitaires et les écrits sur le patrimoine local. Ensemble, ils confirment que les couleurs utilisées ici ne répondent pas à une règle fixe, mais sont le fruit d’un long dialogue entre le climat, l’entretien et les goûts.

Patrimoine menacé : pressions urbaines et démolition

La pression immobilière et l’ombre des démolitions

La pression immobilière le long du Bosphore se manifeste rarement sous la forme d’une seule tour ; elle se traduit plutôt par l’ajout progressif d’étages supplémentaires, de combles aménagés, de terrasses agrandies et d’ajouts « temporaires » devenus permanents. Des inspections récentes montrent à quel point ce phénomène est devenu courant : en juillet 2025, les autorités ont ordonné la démolition de plusieurs constructions illégales dans des établissements balnéaires et hôteliers réputés, invoquant des violations des règles en matière de patrimoine et d’urbanisme. Le message est simple, mais difficile à mettre en œuvre : protéger le littoral signifie retirer les accumulations silencieuses qui épaississent progressivement la silhouette.

Le problème structurel plus profond réside dans les politiques d’« amnistie urbanistique » parfois mises en œuvre dans le pays, qui légalisent dans une large mesure les constructions illégales. Depuis des années, les ingénieurs, les urbanistes et les universitaires avertissent que ce type d’amnistie affaiblit la planification réglementaire et la sécurité en cas de catastrophe, tout en récompensant le non-respect des règles et en ébranlant la confiance de la population. L’effondrement mortel qui s’est produit à Istanbul en 2019 est un exemple douloureux de ces risques. Lorsque les cadres autorisés se combinent à un littoral de grande valeur, les sites patrimoniaux subissent le poids de changements progressifs et visuellement dérangeants.

Tourisme et transformation commerciale

Le tourisme peut sauver des bâtiments, mais il peut aussi mettre un lieu en danger. Le projet de réaménagement de Galataport, qui a transformé le front de mer historique de Karaköy-Salıpazarı en un terminal de croisière et un lieu de promenade luxueux, a en partie facilité l’activité économique et l’accès du public, mais a également accéléré la transformation d’un port en activité en une zone de loisirs de marque. Les études critiques considèrent Galataport comme un projet typique de réaménagement du front de mer mené par l’État — ambitieux, axé sur l’image et à vocation commerciale — tandis que ses partisans mettent en avant les emplois et les dépenses des visiteurs. Les deux points de vue sont valables ; la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure un front de mer fragile et chargé d’histoire peut supporter une telle intensité commerciale sans perturber la vie quotidienne.

Le guide préparé par l’UNESCO pour les sites historiques d’Istanbul souligne la nécessité de planifier le tourisme en tenant compte de la gestion du trafic et du patrimoine. Ainsi, la valeur universelle exceptionnelle ne sera pas sacrifiée au profit de gains à court terme. Dans la pratique, cela signifie que les flux provenant des bateaux de croisière, des bus et des services de covoiturage doivent être adaptés aux couloirs panoramiques, à la capacité des rues et aux habitudes des habitants. Sinon, le bord de mer se transforme en un décor de théâtre dont les habitants ne peuvent plus profiter.

Bâtiments historiques détruits ou reconstruits

Partout où la restauration est très visible, des débats ont lieu. La Tour de la Jeune Fille a été démantelée et reconstruite entre 2021 et 2023 ; alors que les réseaux sociaux ont qualifié cette opération de « destruction », les autorités ont publié un journal de restauration étape par étape expliquant la consolidation structurelle et la reconstitution du tissu historique. Cet événement met en évidence un paradoxe moderne : les interventions nécessaires, en particulier lorsqu’il s’agit de structures emblématiques entourées d’eau et de rumeurs, peuvent sembler être une disparition. Une documentation claire et une communication patiente font désormais partie intégrante de la conservation.

Ailleurs, la frontière entre réparation et intervention excessive est plus nette. À Üsküdar, en 2017, les travaux de battage de pieux réalisés pour la construction d’une nouvelle promenade côtière ont provoqué des fissures dans les murs de la mosquée Şemsi Paşa de Mimar Sinan, et la municipalité a dû interrompre les travaux suite à la réaction de la population. Lorsque des ajouts illégaux tels que des piscines, des murs de soutènement ou des toitures sont construits dans les demeures du Bosphore, les autorités interviennent périodiquement, parfois après de longs délais, pour les faire supprimer. Chaque incident montre à quel point, dans un environnement aussi sensible, de petits changements physiques peuvent rapidement entraîner des pertes culturelles.

Lacunes dans les politiques de protection

Les instruments juridiques de la Turquie sont solides sur le papier — la loi n° 2863 relative à la protection du patrimoine et les réglementations relatives à la protection du Bosphore définissent les responsabilités et les zones visuelles — mais dans la pratique, on observe généralement une fragmentation entre les institutions et les cycles politiques. L’UNESCO a appelé à plusieurs reprises Istanbul à mettre en œuvre un plan de gestion intégré qui harmonise les politiques de protection, de transport et de tourisme en un seul système et qui préserve à la fois l’horizon et les rues. Sans cette harmonisation, même les bonnes règles produisent des résultats inégaux au bord de l’eau.

Des évaluations indépendantes ont également attiré l’attention sur les risques auxquels serait exposée la silhouette historique si des objets de grande taille venaient à être implantés dans des zones sensibles pour les investissements mondiaux. Ces avertissements remontent à près de vingt ans, mais ils peuvent aujourd’hui être considérés comme prémonitoires : les menaces proviennent moins d’un seul mégaprojet que d’une accumulation de décisions mal coordonnées qui modifient l’apparence de la ville vue de la mer. La réalisation d’une évaluation durable et transparente avant, pendant et après les projets est une pratique qui fait encore défaut.

La perte de la mémoire collective

L’héritage ne se résume pas au bois et à la pierre ; ce sont les routines qui le rendent compréhensible. Les ferries qui coupent les mêmes diagonales, les pêcheurs qui font les mêmes pas, les commerçants qui suivent le même courant… Ces schémas enseignent aux nouveaux arrivants comment lire le Bosphore. Lorsque les visites guidées remplacent les activités et que les lieux remplacent les maisons, ce scénario disparaît. Les avertissements de l’UNESCO concernant la combinaison du tourisme et de la planification du trafic soulignent cette couche abstraite : si les habitants ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas perpétuer la mémoire d’usage qui donne du sens au rivage.

C’est lorsque les erreurs se heurtent aux monuments que les risques apparaissent le plus clairement. Un mur de mosquée fissuré ou une boîte de toit « provisoire » sont autant de rayures sur une histoire commune. C’est pourquoi protéger le Bosphore signifie bien plus que sauver des façades. Cela signifie défendre la lente chorégraphie des bateaux, des prières, des repas et des soins grâce à des politiques qui valorisent la vie quotidienne en tant que patrimoine et à des sanctions qui considèrent les petites infractions comme de grandes ombres pour l’avenir.

Perspective pour l’avenir : préserver et reconstruire le paysage côtier

Le littoral d’Istanbul est légendaire. Pour continuer à en profiter à l’avenir, la ville a besoin de règles qui la préservent et la construisent, de règles éthiques qui ralentissent avant d’ajouter et d’un système de mémoire qui n’oublie pas lorsque les façades changent. Le monde nous a déjà averti de ce qui est en danger : l’UNESCO qualifie le « profil exceptionnel » des quartiers historiques de vulnérable au développement, et les lois locales divisent le Bosphore en zones visuelles, car ce que nous voyons depuis l’eau est un patrimoine public. Ces deux cadres, international et local, constituent la base de tout ce qui touche à l’horizon.

Principes de conception compatibles avec les nouvelles structures

L’harmonie commence par les lignes de vue. Dans le détroit, la conception doit prouver qu’elle respecte la série « vue avant/vue arrière/impact » définie par la loi sur la protection : une masse basse à l’avant, une hauteur contrôlée à l’arrière et une bande plus large où le volume reste important car il s’intègre dans le panorama. En considérant ces éléments non seulement comme des limites d’urbanisme, mais aussi comme des capacités de transport visuel, le long rythme horizontal des villas, des jetées et des bosquets devient lisible depuis le pont du ferry.

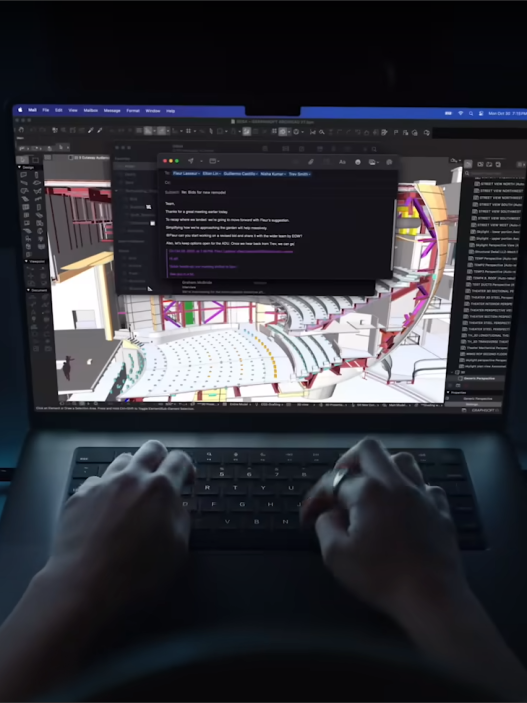

Cela signifie également que chaque projet doit s’inscrire dans un plan d’aménagement urbain global. Les plans d’aménagement de la péninsule historique encadrent déjà la silhouette comme un élément à gérer ; les autorisations qui seront accordées à l’avenir le long du détroit doivent s’inspirer de cette rigueur en testant les silhouettes à partir de points de vue fixes avant d’être approuvées. En termes simples : d’abord le modèle, ensuite la construction. Istanbul développe des modèles urbains en 3D à partir de données LiDAR et aériennes. En les utilisant comme environnement de conception par défaut, les ajouts sont évalués dans la même lumière virtuelle que celle que les habitants verront dans la réalité.

Le climat et la performance sismique font également partie de l’entretien du paysage urbain. Les bâtiments surchauffés nécessitent des corrections réfléchissantes qui se reflètent dans l’eau ; les structures non rénovées pourraient s’effondrer lors du prochain tremblement de terre dans la région de Marmara. Un détroit prêt pour l’avenir, alliant discipline visuelle et discipline énergétique et sismique, s’inscrit dans la vision 2050 d’Istanbul pour une ville résiliente et adaptée au climat.

Responsabilité éthique pour l’architecture dans le Bosphore

Les concepteurs ici héritent de l’opinion publique. La recommandation de l’UNESCO de 2011 sur les paysages urbains historiques est claire et nette à ce sujet : la conservation et le développement doivent être intégrés et les changements doivent respecter les couches de valeurs culturelles et naturelles. Dans le Bosphore, cela signifie privilégier la restauration plutôt que la rénovation, expliquer clairement les interventions et présumer le caractère réversible des interventions sur le tissu historique.

Les restaurations qui ont récemment fait grand bruit montrent à tous comment se déroulent les pratiques éthiques. Les travaux sur la Tour de la Vierge (2021-2023) ont donné lieu à la publication d’un rapport détaillé, étape par étape, avec un retour sur les journaux et les profils historiques, qui accorde la priorité à la consolidation structurelle ; la transparence est devenue partie intégrante de l’intervention. Cette norme de communication ne devrait pas être exceptionnelle pour tout grand projet côtier, mais normale.

Documentation numérique et mémoire visuelle

Une ville qui vit de ses paysages a besoin d’une mémoire plus précise que la nostalgie. Le balayage laser, la photogrammétrie et les jumeaux numériques à l’échelle de la ville capturent les façades, les corniches et les rangées d’arbres avec une précision centimétrique, rendant les comparaisons « avant » et « après » moins rhétoriques et plus objectives. Les travaux de modélisation 3D (LoD2/LoD3) de la municipalité d’Istanbul et les recherches sur les villes intelligentes menées autour des éléments historiques montrent que ces outils existent déjà ; la prochaine étape consiste à les rendre obligatoires pour les études patrimoniales et la préparation aux catastrophes sur les deux rives du Bosphore.

La mémoire numérique favorise également l’adaptation au climat. À mesure que le niveau de la mer et la dynamique de l’eau dans le détroit changent, des images géoréférencées reproductibles permettent aux planificateurs de tester les limites des inondations, les voies d’évacuation et les itinéraires de secours sans avoir à toucher aux pierres. Les études locales et les observations à long terme menées autour du système Bosphore-Marmara, associées aux prévisions mondiales, constituent une base permettant de simuler le comportement du littoral actuel lors des tempêtes du milieu du siècle.

Conscience publique et participation sociale

Protéger l’horizon est un devoir civique. Le processus Vision 2050 d’Istanbul a été élaboré sous la forme d’une feuille de route publique et participative. Aborder le Bosphore dans le même esprit signifie publier les études d’impact visuel dans un langage simple, organiser des marches de consultation sur place avant les approbations et inviter les quartiers à déterminer ensemble les priorités en matière d’entretien. La participation ici n’est pas symbolique ; c’est ainsi que la ville détermine quels paysages quotidiens ne sont pas sujets à discussion.

Le guide urbain de l’UNESCO soutient cette approche et invite les villes à intégrer leur patrimoine dans la planification des transports et du tourisme afin de préserver leur place face à la vie quotidienne fastueuse. Pour le Bosphore, cela signifie synchroniser la capacité des ferries, le trafic des bus et les itinéraires des croisières avec la capacité de transport des rues et des quais. Car si les habitants ne peuvent pas utiliser le littoral, la silhouette se transforme en décor de théâtre plutôt qu’en maison.

Commentaire sur l’avenir côtier d’Istanbul

Regardez une génération plus loin et imaginez que ces trois promesses ont été tenues.

- Premièrement, un ensemble de règles qui évaluent les opinions avant le volume, afin que chaque nouveau bâtiment s’inscrive dans un dialogue plutôt que dans une confrontation.

- Deuxièmement, une éthique de transparence selon laquelle les restaurations sont lentes, explicites et réversibles, à l’image d’une médecine très prudente plutôt que d’une chirurgie esthétique.

- Troisièmement, grâce à un modèle numérique partagé et à un processus public patient, une mémoire vivante qui expose honnêtement ce que la ville a changé et pourquoi.

Lorsqu’ils se réunissent, ils forment une silhouette résistante : ils absorbent les secousses sans perdre leur ligne, eux-mêmesini kör etmeden ısınan iklime uyum sağlayan ve Boğaz’ı şehrin en gerçek metni olarak okunaklı tutan bir siluet.