L’architecture façonne également la manière dont une nation est perçue et ressentie. Le politologue Joseph Nye a défini la puissance douce comme « la capacité d’influencer les autres sans recourir à la contrainte ». Les bâtiments peuvent y contribuer de manière lente et régulière en véhiculant des valeurs telles que l’ouverture, le respect de la culture, l’excellence technique ou la responsabilité environnementale. Lorsque les gouvernements intègrent ces valeurs dans les ambassades, les musées et les aéroports, lieux les plus fréquentés par les étrangers, ils transforment le béton, l’acier et le verre en diplomates silencieux.

Dans ces trois types de bâtiments, les choix de conception deviennent des signaux politiques. L’attitude d’une ambassade en matière de transparence et de sécurité, la « voix » curatoriale d’un musée, l’hospitalité d’un aéroport… Tous ces éléments façonnent l’impression des visiteurs extérieurs et, à terme, la réputation du lieu. Les universitaires proposent même des méthodes pour interpréter la « performance » du soft power à travers l’emplacement, la signification, le message, la promotion et la forme de création de l’architecture.

Comprendre le pouvoir doux à travers le formulaire construit

Le soft power agit par le biais de l’attractivité, en incitant les gens à vouloir entrer en relation avec vous. En termes de branding national, il s’agit de gérer l’image d’un pays afin d’attirer les talents, le tourisme, les investissements et la bonne volonté. L’architecture se trouve au cœur de cette stratégie, car elle est à la fois un symbole et un service : elle reflète qui vous êtes et offre un lieu qui rend service aux gens. Les indices mondiaux tels que le Soft Power Index de Brand Finance et l’Anholt–Ipsos Nation Brand Index suivent ces effets de réputation au fil du temps, et l’environnement bâti fait souvent partie intégrante du récit promu par les autorités.

Une manière pratique d’envisager l’architecture du « pouvoir doux » consiste à se concentrer sur trois éléments simples : l’emplacement, le programme et la performance. Emplacement = où et comment le bâtiment est situé dans la ville. Programme = ce qu’il offre (au-delà du minimum). Performance = comment il est perçu et fonctionne au quotidien. Les villes qui combinent correctement ces trois éléments transforment généralement leurs bâtiments en machines à confiance à long terme. Prenons l’exemple de Bilbao, qui, après avoir investi dans un musée, est passée d’une ville en déclin post-industriel à une destination mondiale. Cette transformation s’est poursuivie grâce à une programmation et à des améliorations urbaines qui ont dépassé le simple statut d’icône.

Qu’est-ce que la puissance douce et pourquoi est-elle importante en architecture ?

La puissance douce consiste à créer de l’attrait par le biais de la culture, des valeurs et des idées ; il ne s’agit pas de contrainte. Lorsqu’un bâtiment incarne ces éléments, il devient un outil diplomatique pour le pays. Les institutions de diplomatie culturelle définissent cela comme une forme de persuasion par le biais d’une culture commune ; la littérature sur les « marques » ajoute que les pays, tout comme les entreprises, se font concurrence sur le plan des perceptions. C’est pourquoi l’apparence, l’atmosphère et le comportement des bâtiments emblématiques sont si importants.

Vous pouvez voir les résultats en chiffres et en mots. Le musée Guggenheim de Bilbao en est un exemple classique : son architecture saisissante et ses programmes soigneusement préparés ont augmenté le nombre de visiteurs et l’impact économique dans la région basque. C’est la preuve qu’un projet culturel peut remodeler un lieu pour le monde (et ses propres habitants). La leçon à retenir pour les équipes de conception est modeste : le bâtiment est l’étincelle ; le pouvoir doux et durable provient de ce que vous faites à l’intérieur et autour du bâtiment.

De la culture au béton : l’architecture comme diplomatie

Ambassades. À la fin des années 1990, après les attentats contre les ambassades américaines, la sécurité est devenue une priorité. Deux décennies plus tard, l’approche « Design Excellence » de l’OBO du Département d’État encourage les équipes à concilier sécurité, qualité architecturale et représentativité. La nouvelle ambassade américaine à Londres, conçue par KieranTimberlake, en est un exemple instructif : le cube de cristal situé dans un « fossé » paysager dissimule les systèmes de défense tout en mettant en avant l’ouverture et la performance environnementale ; la sécurité est assurée par le design et non par des barricades. À l’inverse, le complexe ultra-sécurisé de Bagdad, avec sa logique de forteresse, véhicule un message très différent. Il s’agit là de choix politiques qui s’expriment dans l’aménagement du site, les façades et les espaces publics.

Musées. Le Louvre Abu Dhabi est une puissance douce rendue visible par un accord intergouvernemental : la France a concédé sous licence le nom et l’expertise du Louvre aux Émirats arabes unis pour plus d’un milliard d’euros et a créé un récit muséal universel sous la coupole ajourée « pluie de lumière » de Jean Nouvel. Le positionnement du musée comme « pont entre les civilisations » relève de la diplomatie culturelle en termes de programme et de marque. Le Musée national du Qatar, également conçu par Nouvel, associe la géologie à l’identité en utilisant la forme de la rose du désert comme symbole national. Ces choix formels renforcent les messages que les gouvernements véhiculent à travers les expositions et les partenariats.

Les aéroports. Les aéroports sont les lieux où l’on dit bonjour et au revoir. L’aéroport Changi de Singapour (avec Jewel) allie efficacité et plaisir pour renforcer la réputation du pays en matière d’ordre et de soin ; le terminal en forme d’étoile de mer de Pékin Daxing, inauguré à l’occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, allie capacité et ambition ostentatoire ; Conçu à très grande échelle, l’aéroport d’Istanbul est présenté comme le symbole de l’essor national et de la stratégie de plaque tournante. L’orientation, la lumière du jour, les files d’attente, la vente au détail et même les jardins sont devenus des outils de promotion de l’image de marque nationale.

Symbolisme, perception et identité nationale

Les symboles sont utiles lorsqu’ils sont lisibles et ancrés dans la réalité. La « rose du désert » conçue par Nouvel pour le Qatar est lisible, elle est ancrée dans le lieu et dans l’histoire. La vue depuis l’ambassade à Londres est quant à elle vécue. La sécurité y est intégrée, de sorte que l’espace public reste ouvert. Ces gestes renvoient à des récits que les gens répètent : « Le Qatar, modernité du désert », « Les États-Unis, transparents mais protégés ». Les études sur l’image de marque nationale rappellent que ce type de symboles soutient une stratégie plus large, mais ne peut en remplacer l’essence. La tâche des architectes est de rendre le symbole conforme à la réalité : choisir des formes, des matériaux et des interfaces publiques qui correspondent aux valeurs et aux comportements réels du pays.

Guide pratique pour les équipes chargées de concevoir des bâtiments à faible consommation d’énergie :

- La forme comme métaphore. Si cela aide les étrangers à « lire » l’espace, utilisez des formes liées au paysage ou à l’histoire (rose du désert ; plans radiaux en forme d’étoile de mer symbolisant la connexion).

- Signes d’ouverture. Les façades transparentes, les places publiques, les bordures ombragées et les collections d’art visibles transmettent un message de bienvenue, à condition que la sécurité soit intégrée de manière transparente.

- Programme itinérant. La fiabilité empruntée (par exemple, l’accord du Louvre) ou la co-curation mondiale-locale peuvent multiplier l’accès, mais cela n’est possible que si elle est associée à un contenu durable.

- La performance promise. L’orientation dans les aéroports et les ambassades, la lumière du jour, l’acoustique et la conception inclusive sont autant d’expressions techniques que morales ; elles signifient « nous nous soucions de la façon dont vous vous déplacez et vous sentez ici ». La stratégie de marque de Changi l’utilise clairement.

L’architecture donne aux gens un lieu qu’ils peuvent visiter, photographier, où ils peuvent faire la queue et dont ils peuvent se souvenir. Lorsque les pays investissent dans des lieux qui inspirent générosité et compétence, ils ne gagnent pas seulement des récompenses, mais aussi de la patience, de la curiosité et, finalement, des amis.

Les ambassades : des châteaux ou des invitations ?

L’architecture des ambassades est un exercice d’équilibre : elle doit assurer la sécurité des personnes tout en envoyant des signaux d’ouverture, de compétence et de respect. Les meilleures conceptions dissimulent les éléments de défense de manière visible ; les parcs, les places et les façades utilisent des dispositifs de distanciation sociale, des éléments anti-chocs et des détails résistants aux explosions, tout en conservant une atmosphère accueillante. Depuis les attentats à la bombe contre les ambassades en 1998, les États-Unis sont passés de solutions « forteresses » standardisées à une approche de l’excellence en matière de conception qui demande aux architectes d’intégrer la sécurité à l’urbanisme et à la représentation. Ce changement est suivi de près par les autres ministères des Affaires étrangères.

Sécurité et transparence dans la conception des ambassades

Évolution après les attentats (SED → Excellence en matière de conception).

Dans les années 2000, le département d’État a adopté les prototypes du Standard Embassy Design (SED), qui privilégient la rapidité de livraison et le renforcement de la sécurité. Vers 2011, le Bureau des opérations immobilières à l’étranger s’est orienté vers la « conception parfaite » en commandant une architecture spécifique à la région, qui répondait à des critères de menace stricts tout en représentant mieux le pays. L’objectif n’était pas de relâcher la sécurité, mais d’y parvenir sans compromettre la présence civile, la fonctionnalité et les performances du cycle de vie.

Comment dissimuler un château fort ?

Les concepteurs considèrent désormais le paysage et la façade des bâtiments comme la première ligne de défense diplomatique. Les murs, les fossés, les éléments aquatiques, les murets, les pelouses et les parterres de fleurs font également office de dispositifs anti-explosion et anti-choc ; les seconds fronts régulent la luminosité, la vue et l’intimité, tout en protégeant les solides murs d’enceinte situés derrière. L’objectif n’est pas de créer un point de contrôle, mais un espace sûr, lisible et généreux, qui ressemble à un parc.

Lire « l’ouverture » dans la rue.

Les ambassades fonctionnellement « ouvertes » font trois choses : (1) elles maintiennent les espaces publics actifs grâce à des chemins, des espaces de détente et des abris ombragés ; (2) elles rendent la sécurité continue plutôt que discontinue (pas de goulots d’étranglement soudains) ; et (3) elles offrent une large vue sur les portes et les drapeaux sans barrières théâtrales. Lorsque cela est bien fait, les visiteurs se sentent d’abord les bienvenus et ne remarquent les mesures de sécurité que lorsqu’ils y pensent. Dans ses notes sur les derniers projets, le jury chargé de l’aménagement paysager fait clairement l’éloge des conceptions qui intègrent la sécurité de manière imperceptible tout en offrant de « larges vues dégagées ».

Ambassade des États-Unis à Londres, Ambassade transparente de Norvège

Ambassade des États-Unis, Londres (KieranTimberlake/OLIN) transparence grâce à la stratification.

Le bâtiment de l’ambassade de Nine Elms, avec ses murs en verre haute performance et son système de « voiles » extérieures en ETFE qui réduisent l’éblouissement et la chaleur tout en préservant la lumière du jour et la vue, ressemble à un cube de cristal. Symboliquement transparent, techniquement solide. Tout autour, l’espace semblable à un parc conçu par OLIN, avec son étang, ses collines herbeuses, ses bancs et ses clôtures, invite le public à entrer tout en offrant une protection contre les intrusions et les collisions. Bien que les critiques aient qualifié l’étang de « fossé », l’équipe de conception le présente comme une infrastructure de collecte des eaux de pluie et un service public. La sécurité et la durabilité remplissent une double fonction.

Les enseignements tirés de l’exemple londonien.

La sécurité ne doit pas nécessairement dominer l’image. Le paysage prend en charge la plupart des risques ; la deuxième couche de la façade assure le confort, l’intimité et la protection contre les explosions ; le plan organise les files d’attente devant le consulat sans transformer le parvis en un simple couloir. Même les critiques sceptiques reconnaissent que les systèmes de défense ne sont pas exprimés comme des objets grossiers, mais qu’ils s’intègrent dans le langage urbain des jardins.

L’ambassade « transparente » de Norvège à Berlin (Snøhetta) : clarté et savoir-faire.

Située dans le complexe des ambassades nordiques, l’ambassade de Norvège est reliée à la géologie norvégienne par un monolithe de granit unique, recouvert d’un système de revêtement entièrement en verre. Entouré d’une « bande » de cuivre ondulée, le campus plus vaste comprend également le Felleshus, une maison de la culture commune ouverte au public pour des expositions et des événements. Le message architectural est clair : l’unité scandinave, la transparence, l’honnêteté des matériaux, sans mettre en avant la sécurité qui constitue le fondement d’un espace diplomatique.

Les enseignements tirés de l’exemple de Berlin.

La transparence ne se limite pas au verre ; elle consiste également à proposer des seuils compréhensibles et des raisons publiques de visiter. Felleshus montre comment la programmation peut être un facteur de soft power, tandis que les vitrages stratifiés du bâtiment norvégien illustrent comment une façade transparente peut contrôler la vue, la luminosité et la protection. Les publications consacrées au complexe soulignent sans cesse son aspect léger et accueillant, malgré les exigences élevées en matière de sécurité.

Conception de la confiance dans des environnements hostiles

Principes pour des ambassades « sûres mais civilisées ».

- Tout d’abord, le paysage en couches : avant d’ajouter des équipements, il faut déterminer le degré de forme, la distance et les rangées pour l’arrosage et la plantation.

- Seconde couche et écrans : Utilisez des façades extérieures calibrées pour gérer l’angle de vue et le climat, et renforcez-les avec du verre solide.

- Sécurité permanente, non épisodique : ajoutez des protections à chaque bord et à chaque approche, afin qu’elles soient perçues non pas comme des barrières, mais comme des éléments créatifs de l’espace.

- Aménagez l’environnement : les galeries, les jardins et les allées ombragées symbolisent l’hospitalité et facilitent la surveillance en rendant la vie publique visible.

Gouvernance et compromis.

Une conception parfaite suscite des attentes plus élevées et nécessite un examen plus approfondi des coûts et du calendrier. Bien que le ministère des Affaires étrangères soutienne qu’une meilleure conception améliore la représentation, les opérations, la durabilité et le coût total de possession, les organismes de contrôle ont souligné son impact sur le budget et le calendrier. Leçon à retenir pour les clients : définissez les critères dès le début (expérience des visiteurs, contribution urbaine, énergie, tests de sécurité) et défendez-les tout au long du processus d’approvisionnement.

Les musées en tant qu’ambassadeurs culturels

Les musées nationaux sont bien plus que des lieux de stockage d’objets ; ce sont des outils de diplomatie culturelle. Ils reflètent des valeurs (transparence, respect du patrimoine, rigueur scientifique), accueillent des échanges internationaux et donnent aux visiteurs une « première impression » concrète de l’histoire d’un pays. Les experts en soft power soutiennent que les musées peuvent, en collaboration avec les gouvernements, créer des pôles d’attraction, établir des partenariats, façonner des récits et susciter une bonne volonté à long terme. Du point de vue de l’image de marque nationale, les musées ne sont pas seulement des opportunités, mais aussi des atouts stratégiques.

Le rôle des musées nationaux dans la création d’une image mondiale

Des collections aux coalitions.

Les musées nationaux modernes fonctionnent comme des coalitions culturelles : prêts, expositions co-organisées et bourses de recherche permettent de relier les récits locaux aux récits mondiaux. Le Louvre Abu Dhabi, avec des centaines de prêts annuels provenant de partenaires français, a clairement été conçu comme un « musée universel ». Ainsi, l’échange d’objets s’est transformé en échange de réputation, et les Émirats arabes unis ont pris leur place dans l’histoire mondiale de la créativité humaine.

Les déclarations de mission comme scénarios de soft power.

Définir l’objectif d’un musée fait partie intégrante de l’image qu’une nation souhaite renvoyer. La mission des musées du Qatar est de « développer le potentiel créatif et le patrimoine culturel du Qatar […] pour tous les citoyens, résidents et visiteurs ». En reliant leurs institutions à la vision nationale à long terme du pays, ils transforment les expositions, les programmes éducatifs et les programmes publics en outils de création d’identité et d’accès international. Les recherches menées sur l’explosion muséale au Qatar interprètent celle-ci comme une diplomatie culturelle au service de la légitimité, du leadership régional et d’une identité islamique harmonieuse.

Mesurer le message.

Les musées favorisent l’image de marque nationale lorsqu’ils sont compréhensibles (les visiteurs peuvent comprendre l’histoire), connectés (intégrés à des réseaux internationaux) et cohérents (les programmes sont conformes aux valeurs énoncées). La littérature sur la diplomatie culturelle définit cela comme l’attractivité par la culture : un canal complémentaire à la politique et au commerce qui façonne au fil du temps la façon dont les gens perçoivent un lieu.

Exemples emblématiques : Louvre Abu Dhabi, Musée des arts islamiques de Doha

Licence du Louvre Abu Dhabi, œuvres prêtées et « pluie de lumière ».

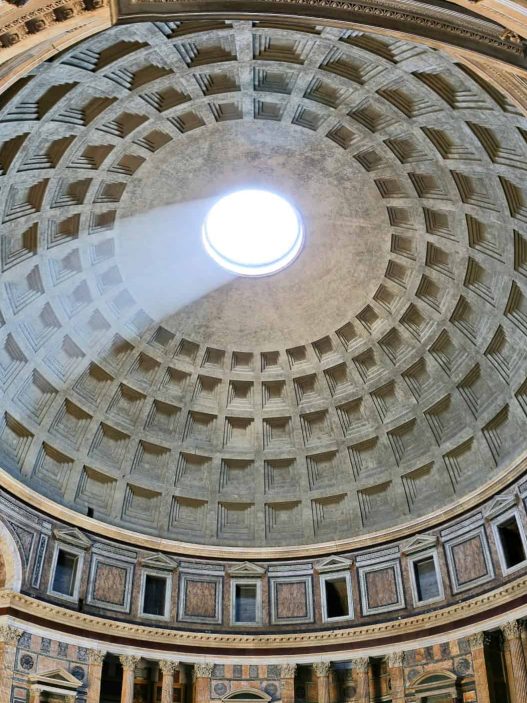

L’accord franco-émirati à l’origine du Louvre Abu Dhabi prévoit le versement de 400 millions d’euros pour l’utilisation du nom Louvre (pour une durée de 30 ans) et des engagements importants en matière de prêts d’œuvres, d’expositions et de conseil, officialisant ainsi un partenariat culturel qui existe depuis des décennies. La « ville-musée » de Jean Nouvel, située en bord de mer, est abritée sous une coupole de 180 mètres. Les ouvertures de la coupole créent la célèbre « pluie de lumière », qui forme des ombres mouchetées comme un mashrabiya contemporain. Cet effet n’est pas seulement poétique, mais aussi diplomatique, car il combine le langage architectural arabe et les pratiques muséales européennes en un seul symbole lisible.

Le musée des arts islamiques de Doha est une tradition abstraite destinée à un public mondial.

I. M. Pei est sorti de sa retraite, a voyagé dans le monde islamique et s’est finalement inspiré de la fontaine d’ablution de la mosquée Ibn Tulun au Caire. Il a transformé la géométrie simple de cette fontaine et le jeu d’ombre et de lumière en une silhouette de calcaire empilé sur une péninsule artificielle dans le golfe de Doha (ouverte en 2008). Le résultat est un bâtiment « islamique » sans pastiche : des volumes nets et modernes, soigneusement çerçevelenmiş ışık ve on dört yüzyıllık sanatı kapsayan galeriler.

Pourquoi sont-ils importants ensemble ?

Considérés conjointement, ces projets révèlent deux stratégies complémentaires : emprunter et établir des ponts (nom sous licence du Louvre Abu Dhabi et réseaux d’emprunt) et distillation et proclamation (transformation du patrimoine du MIA en symbole contemporain). Tous deux transforment l’architecture et la conservation en attractions qui attirent l’attention des universitaires, des touristes et des médias, tout en déterminant la manière dont leur pays souhaite être perçu.

Les styles architecturaux en tant qu’identité curatoriale

Formulaire en tant que message.

Les États « organisent » généralement leur identité à travers le style. La conception du Louvre Abu Dhabi par Nouvel transforme la coupole, motif régional classique, en un auvent sensible au climat qui donne une impression à la fois locale et futuriste. La conception du MIA par Pei transforme les formes islamiques en géométrie pure, permettant ainsi aux visiteurs internationaux de ressentir la tradition sans avoir besoin de connaissances spécialisées. Chaque choix est stratégique et traduit la culture en un langage visuel clair.

Matériaux et lumière comme indices culturels.

Le calcaire qui capte le soleil du désert, les ouvertures calibrées qui filtrent la lumière pour créer des motifs et les allées ombragées au bord de l’eau ont une signification qui va au-delà de la performance : elles symbolisent l’hospitalité, la science et l’artisanat. À Abu Dhabi, la « pluie de lumière » est devenue le symbole de la transformation culturelle du pays ; à Doha, les volumes sculptés par l’ombre du MIA sont désormais indissociables de la silhouette de la ville.

Test de puissance douce : lisibilité + expérience vécue.

L’identité ne peut « s’ancrer » que si les visiteurs peuvent la lire et l’apprécier, c’est-à-dire si les espaces, les programmes et les partenariats du musée correspondent de manière cohérente à l’histoire suggérée par la forme du bâtiment. Les recherches en diplomatie culturelle sont claires : les musées façonnent la perception lorsqu’ils poursuivent les changements (prêts, co-curation), maintiennent leur pertinence (éducation, accès) et concrétisent leurs valeurs dans leurs activités quotidiennes. L’architecture donne le ton, mais ce sont les acteurs internes qui le font vivre.

Les aéroports comme portes d’entrée

Les aéroports sont les bâtiments publics les plus fréquentés au monde et constituent souvent le premier point de contact des voyageurs avec un pays. Les concepteurs et les décideurs politiques utilisent les terminaux comme un moyen d’expression national et reflètent leur compétence, leur créativité et leur attention dans tous les domaines, des systèmes d’orientation aux jardins. Considérez-les comme des lieux de cérémonie appartenant à l’État : des lieux qui permettent de déplacer rapidement les gens tout en expliquant qui vous êtes. C’est pourquoi les références du secteur, telles que les Skytrax World Airport Awards, sont importantes en termes de soft power ; elles constituent des baromètres à grande échelle de la perception des services et de l’environnement.

Premières impressions : les terminaux d’aéroport comme expressions nationales

La première impression d’un terminal commence à l’extérieur : voies d’accès, liaisons de transport et façades lisibles rapidement. À l’intérieur, la lumière du jour, les itinéraires clairs et les panneaux intuitifs créent un confort psychologique que de nombreux voyageurs qualifient ensuite d’« efficacité ». Ces choix ne sont pas neutres ; ils reflètent concrètement les caractéristiques nationales (ordre, hospitalité, aptitude à la technologie). Les universitaires ont généralement défini l’aviation comme un domaine de soft power et de diplomatie publique, où les projets d’infrastructure et l’expérience des passagers jouent un rôle commun dans la création d’une image.

Les récompenses et les classements viennent renforcer ce récit. En 2024, l’aéroport international Hamad (HIA) du Qatar s’est classé premier dans le classement mondial de Skytrax ; en 2025, Singapour Changi a repris la première place, tandis que Séoul Incheon s’est classé parmi les cinq premiers. Ces résultats transmettent un message de fiabilité et d’hospitalité à des millions de personnes. Les aéroports obtiennent ces résultats en combinant une architecture audacieuse avec des systèmes de service que les voyageurs peuvent immédiatement apprécier.

Efficacité spatiale, luxe et hospitalité comme outils de puissance douce

L’efficacité spatiale inspire confiance. Des distances de marche plus courtes, une visibilité claire et des points de correspondance intelligents réduisent les frictions et l’anxiété. Dans la pratique, cela se traduit par des correspondances bien organisées à Incheon et même par des circuits de transport urbain pour les correspondances, qui font de l’attente un exemple national soigneusement préparé.

Le luxe et la splendeur créent des souvenirs. Le Rain Vortex de 40 mètres de haut situé dans le Jewel de Changi redessine l’aéroport en un espace commun de jardin urbain, tandis que l’« Orchard » biophilique de l’HIA transforme la salle des départs en une serre tropicale. Tous deux sont des icônes dignes d’Instagram et des microclimats qui rafraîchissent la foule et ralentissent le rythme cardiaque. Des expériences inoubliables qui se traduisent par une augmentation de la réputation.

L’hospitalité et la culture rendent le message compréhensible. La rue culturelle coréenne et les programmes patrimoniaux d’Incheon offrent aux voyageurs une culture vivante ; les jardins, l’hôtel et les installations de Changi positionnent l’aéroport comme une ville ; l’agrandissement de l’aéroport international de Doha (HIA) associe gastronomie, art et nature, positionnant Doha comme une ville élégante et accueillante. Ces choix combinés transforment la politique en émotions : sérénité, curiosité et appartenance.

Exemples mondiaux : les aéroports de Changi, Hamad et Incheon

Singapour Changi (SIN) La « ville-jardin » est désormais accessible à pied.

Avec ses 40 mètres de hauteur, le Rain Vortex de Jewel est la plus haute cascade intérieure au monde. Il relie les terminaux entre eux et attire non seulement les voyageurs, mais aussi la population locale. Avec les jardins des terminaux, l’habitat des papillons et même la piscine sur le toit de l’hôtel de transit côté piste, une marque empreinte de chaleur et de compétence a vu le jour. En 2025, Changi a été élu meilleur aéroport du monde (pour la 13e fois), renforçant ainsi le cycle de soft power entre confort, plaisir et réputation mondiale.

L’aéroport international Hamad de Doha (DOH) est un exemple de luxe biophilique.

L’extension de l’aéroport international Hamad de Doha (DOH) prévue pour 2022 a donné naissance à The Orchard, un vaste jardin intérieur couvert d’une grille en forme de coquillage, qui abrite plus de 300 arbres et 25 000 plantes, et qui allie nature et boutiques de luxe et salons de détente. Le projet a augmenté la capacité (phase A ~58 millions de passagers/an) et a aidé le DOH à remporter les prix Skytrax « Meilleur aéroport du monde 2024 » et « Meilleur shopping dans un aéroport ». Il s’agit d’un scénario de soft power délicat : un espace paisible, des œuvres d’art et des marques soigneusement sélectionnées et un service opérationnel irréprochable.

Seoul Incheon (ICN) : l’efficacité au service de la culture.

ICN allie des salons propres et lumineux à des transferts sans encombre, le tout agrémenté d’une touche culturelle. Les centres culturels traditionnels, la rue culturelle coréenne et les visites gratuites pendant les correspondances font même d’un transfert de deux heures une mini-visite. L’aéroport s’est classé troisième au niveau mondial en 2024 et continue de figurer parmi les meilleurs en 2025, remportant fréquemment des prix dans différentes catégories (notamment pour son personnel et son accueil familial). Cela renforce l’image accueillante, ordonnée et créative de la Corée du Sud.

Stratégies de conception qui façonnent la perception

Le design ne se contente pas de ressembler à quelque chose, il raconte également quelque chose. Nos choix, tels que la manière dont nous combinons les matériaux, le paysage, la lumière et la tradition avec l’innovation, enseignent aux visiteurs comment ils doivent percevoir un lieu et les personnes qui s’y trouvent. La recherche et les normes fournissent une base à cette intuition : de la tactilité et de la signification culturelle des matériaux aux mesures de la lumière du jour (EN 17037 ; ciel standard CIE), en passant par la sécurité des espaces publics, qui sert également de possibilité, et le guide de l’UNESCO sur l’intégration du nouveau dans la ville historique.

Choix des matériaux et significations culturelles

Les matériaux sont des messages que vous pouvez toucher.

La pierre, le bois, le métal et l’argile véhiculent des histoires liées au paysage, à l’artisanat et aux croyances. La phénoménologie architecturale (Pallasmaa) soutient que la texture, le poids et la « lumière matérialisée » sont des éléments qui permettent de ressentir et de se souvenir des lieux ; de nouvelles recherches examinent comment les designers transforment des matériaux ordinaires en symboles culturels que les spectateurs peuvent lire. En bref : la palette est une politique. Choisissez-la consciemment.

En vous basant sur les exemples précédents, clarifiez le sens.

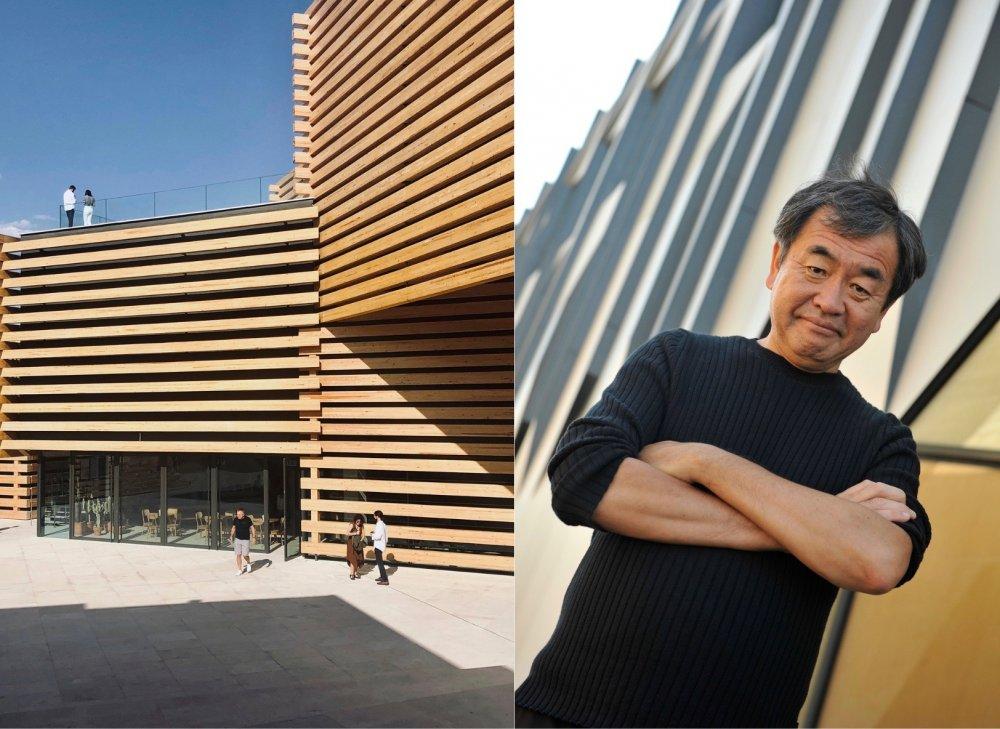

Kengo Kuma n’était pas nostalgique lorsqu’il a empilé des « boîtes » en bois emboîtables pour le musée moderne Odunpazarı à Eskişehir ; il s’est littéralement approprié le lieu (« Odunpazarı » = marché du bois) et a adapté les volumes à ceux des maisons ottomanes environnantes, permettant ainsi à la population locale de se reconnaître dans la structure du musée. Résultat : un symbole contemporain qui donne toujours le sentiment d’appartenance.

Développez les éléments locaux, ne les copiez pas.

Les motifs mashrabiya refont surface sur les façades du monde entier, comme une seconde peau, en raison de leur fonctionnalité (ombre, intimité) et de leur pouvoir d’expression (identité régionale). La coupole à huit couches du Louvre Abu Dhabi transforme le soleil du désert en une « pluie de lumière », transformant ainsi un motif familier en un élément de contrôle climatique et en un signal culturel. Voilà le critère : actualiser l’artisanat pour le rendre fonctionnel et communicatif.

Paysages, éclairage et intégration locale

Le paysage doit avoir trois fonctions : confort, caractère et protection.

Le guide des espaces publics contemporains montre comment le terrain, la végétation, l’eau et les espaces assis peuvent créer une chorégraphie de distances et d’itinéraires sans barrières. Une méthode de « réduction de l’impact des véhicules hostiles » déguisée en parc. Perçue comme une marque d’hospitalité plutôt que de sévérité, elle permet de gérer le risque en toute discrétion.

Concevez vos designs en tenant compte de la lumière du jour telle que les gens la perçoivent.

La norme EN 17037 redéfinit la lumière du jour en quatre critères interdépendants : la sécurité, la vue vers l’extérieur, l’accès à la lumière du soleil et l’éblouissement. Ainsi, les espaces intérieurs ne sont pas seulement lumineux, mais aussi clairs et agréables. Combinez cela avec les modèles de ciel standard CIE pour simuler différents climats et orientations ; l’important n’est pas le luxe maximal, mais un confort qui raconte une histoire soignée.

Intégrez le bâtiment dans le tissu urbain.

L’approche du paysage urbain historique de l’UNESCO est une liste de contrôle pratique pour intégrer les nouveaux travaux dans le patrimoine urbain complexe. Interprétez la ville comme une succession de couches (sociales, environnementales, culturelles) et réagissez à cette échelle. Les critères de Gehl relatifs à l’échelle humaine (lisibilité, lieux où passer du temps, protection contre les intempéries) pour les rues et les places contribuent à rendre les espaces publics naturellement accueillants.

Récits adaptables : allier tradition et innovation

Ancrez l’innovation dans le contexte local, puis faites-la progresser.

Le « régionalisme critique » reste une boussole utile : adoptez les techniques modernes, mais laissez le climat, l’artisanat et la topographie guider la forme et l’expérience. Les bâtiments gagnent en crédibilité lorsque les innovations s’appuient sur ce qui existe déjà.

Considérez la réutilisation comme une opportunité de soft power.

La réutilisation adaptative redéfinit la signification publique d’un bâtiment tout en préservant la mémoire et le carbone incorporé. Des études récentes montrent que lorsque les équipes de conception parviennent à concilier les obstacles juridiques, le travail avec des matériaux dangereux et le financement avec des programmes publics de grande qualité, elles accélèrent la rénovation urbaine et la continuité culturelle. Bien fait, cela signifie « préserver ce qui est important et le rendre fonctionnel aujourd’hui ».

Créez le prototype du futur avec la nature et la lumière.

Les aéroports et les musées sont des terrains d’essai : les salles d’attente biophiliques, les terrasses en plein air après les contrôles de sécurité et la lumière du jour artistique réduisent le stress de manière mesurable et améliorent la réputation. Les preuves issues de recherches évaluées par des pairs et de rapports sectoriels confirment ce que les voyageurs ressentent déjà : un design sensoriel généreux est un outil diplomatique.

Difficultés et orientations futures

L’architecture peut rehausser l’image d’une nation, mais elle peut aussi ternir sa réputation, exclure des communautés ou condamner des villes à un avenir à forte intensité carbone. La prochaine décennie sera consacrée à la conception de bâtiments aussi légitimes que beaux : il s’agira de prouver que les récits que racontent nos bâtiments sont véridiques, qu’il s’agisse de leur financement, de leur construction, de leur exploitation ou de leur gestion.

L’éthique de la création d’image par l’architecture

Les projets de « soft power » comportent de réels risques éthiques. Les mégaprojets culturels sont critiqués lorsqu’ils ne respectent pas les droits des travailleurs (par exemple, les projets réalisés sur l’île de Saadiyat pour les musées du Louvre et du Guggenheim à Abu Dhabi). Cela rappelle aux clients que la marque et l’éthique de la construction sont indissociables.

Le parrainage peut également déformer les récits culturels. La pression exercée depuis des années par les militants sur le financement des énergies fossiles a poussé les institutions britanniques à reconsidérer leurs partenariats (BP a mis fin à son parrainage de longue date de la Tate, tandis que les liens du British Museum restent controversés). La démission d’un membre du conseil d’administration du Whitney en 2019 a montré que les conseils d’administration eux-mêmes peuvent devenir un problème de confiance publique. La leçon à en tirer : la transparence et l’alignement entre la mission et l’argent font désormais partie des règles éthiques curatoriales.

En matière de représentation, les cadres existants ont déjà fixé une norme. La Convention de l’UNESCO sur la diversité des expressions culturelles protège la pluralité culturelle ; le Code de déontologie de l’ICOM définit des normes pour la responsabilité des musées envers les communautés ; et la Charte de Nara met en garde contre les identités superficielles de type « copier-coller » et encourage une interprétation contextuelle du patrimoine. Les architectes et les clients peuvent s’appuyer sur ces normes plutôt que d’improviser la création d’images.

Fonction d’équilibre, symbolisme et durabilité

Les bâtiments emblématiques doivent d’abord être fonctionnels, puis symboliques. Pour les aéroports et les bâtiments publics emblématiques, la performance tout au long du cycle de vie devient un critère de sincérité. Les normes européennes (EN 15978) et les objectifs de conception (RIBA 2030, conformes à la LETI) obligent les équipes à mesurer le carbone opérationnel du début à la fin de la construction et transforment la durabilité d’un slogan en une spécification.

Le secteur aérien accentue encore davantage cette tension. Alors que les aéroports s’engagent à atteindre la « neutralité carbone d’ici 2050 » (ACI), le programme CORSIA de l’OACI vise à limiter l’augmentation des émissions des vols internationaux grâce à la compensation et aux carburants. Cependant, alors même que les dirigeants du secteur débattent de la faisabilité, les critiques mettent en garde contre le greenwashing et le manque de crédits. Pour les concepteurs, cela signifie qu’il faut privilégier l’efficacité du côté de la demande (flux de passagers, enveloppes, énergie, matériaux) plutôt que de compter sur des compensations futures pour boucler la boucle.

Le symbolisme reste important, mais il doit être rentable. La voie la plus sûre est celle de la « signification fonctionnelle » : des façades et des paysages qui expriment la culture tout en offrant des résultats mesurables et communicables en termes de climat, de confort, d’accessibilité et de sécurité. (Le guide de l’UNESCO sur les paysages urbains historiques propose une manière pratique d’intégrer de nouveaux symboles dans les villes vivantes sans effacer les couches locales.)

Vers un code mondial de représentation culturelle

Il n’existe pas de « code de conception du pouvoir doux » unique, mais nous pouvons élaborer un plan d’action fiable à partir des outils internationaux et des normes sectorielles existants :

- Co-création et consentement. Dans les contextes autochtones ou culturellement sensibles, adoptez le principe du consentement libre, préalable et éclairé (FPIC), documenté par des institutions représentatives avant, pendant et après la conception/construction. Alignez les directives de l’UNDRIP/ONU sur les lois locales.

- Originalité et contexte. Utilisez la Charte de Nara pour vérifier si le symbolisme provient du pastiche ou du lieu, de l’artisanat et de l’usage ; appliquez l’approche du paysage urbain historique de l’UNESCO pour concilier le patrimoine et le changement.

- Diversité et gestion. Alignez les programmes muséaux et culturels sur la Convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle et le Code de déontologie de l’ICOM, notamment en matière d’origine équitable, d’accès communautaire et de co-écriture des récits.

- Main-d’œuvre et approvisionnement. Intégrez les droits des travailleurs dans les critères de conception et effectuez des audits par des tiers dans les situations à haut risque (les débats sur le style Saadiyat montrent pourquoi cela ne devrait pas faire l’objet d’une discussion). Publiez les rapports d’audit en même temps que les prix de conception.

- Le climat en chiffres. Déclarez les émissions de carbone tout au long du cycle de vie conformément à la norme EN 15978, suivez les objectifs RIBA 2030/LETI et évitez de vous fier uniquement à la compensation (en particulier lorsque l’intégrité du marché est remise en question, comme dans le cas du CORSIA).

Si les clients, les gouvernements et les équipes de conception les acceptent comme des conditions minimales et les rendent publiques, les ambassades, les musées et les aéroports peuvent être plus qu’une simple image : ils deviennent la preuve que les valeurs affichées sur les murs correspondent à la réalité sur le terrain.er.

En savoir plus sur Dök Architecture

Subscribe to get the latest posts sent to your email.