Apprendre du passé : l’optimisme architectural à travers l’histoire

Lorsque les architectes du XVe siècle italien sont revenus aux idées classiques, ils ne se sont pas contentés de copier les formes anciennes ; ils ont également rétabli la confiance dans ce que les bâtiments pouvaient apporter aux gens. L’humanisme a placé l’individu (vision, mouvement, confort) au centre de la conception. La symétrie et la proportion n’étaient pas des concepts abstraits ; elles étaient des outils utilisés pour rendre les espaces calmes, compréhensibles et respectables après une période médiévale tumultueuse. Vous pouvez ressentir cet optimisme dans les galeries aux arches nettes et les pièces mesurées des œuvres du début de la Renaissance, où la géométrie sert l’homme plutôt que de l’effrayer.

Le changement n’était pas seulement philosophique ; il était également important d’un point de vue technique. Filippo Brunelleschi et ses collègues ont utilisé des proportions modulaires pour créer une harmonie que l’on peut percevoir avec les pieds. À l’Ospedale degli Innocenti, la répétition d’une unité simple le long des colonnes et des arcs transforme la marche sous le porche en une expérience rythmée et à taille humaine. Il ne s’agissait pas de style pour le style, mais d’un système permettant à l’ordre, à la lumière et au mouvement de fonctionner ensemble.

Aujourd’hui, lorsque nous parlons de conception « centrée sur l’humain » (entrées accueillantes, éclairage naturel, pièces intuitives), nous reprenons les priorités de la Renaissance. L’importance accordée à la clarté et à l’équilibre à cette époque continue de façonner les bâtiments publics et les places, et nous rappelle que l’optimisme commence souvent par la création d’espaces plus agréables pour les sens et plus faciles à parcourir.

Reconstruction après la guerre et essor du modernisme

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les villes ont été détruites et l’architecture a dû réagir rapidement à cette situation. Les gouvernements, dans le but de combiner progrès social et construction efficace, ont donné aux urbanistes le pouvoir de construire de nouvelles villes et de reloger des millions de personnes. Au Royaume-Uni, la loi de 1946 sur les nouvelles villes a créé des sociétés de développement chargées de concevoir de nouvelles agglomérations telles que Stevenage. Cela a prouvé que, lorsque le soutien de la population est fort, la politique et la conception peuvent fonctionner ensemble à l’échelle nationale.

Sur place, l’optimisme s’est manifesté par des expériences audacieuses. La rue piétonne Lijnbaan de Rotterdam a donné naissance à une nouvelle idée pour un centre-ville bombardé : rendre la rue aux piétons, séparer les voitures et créer un centre commercial animé qui favoriserait la reprise. Ce n’était pas une solution parfaite, mais elle a montré qu’une ville pouvait se réinventer rapidement grâce à des mesures urbanistiques claires et à une volonté civique commune.

L’impact à long terme de cette période reste important. Les méthodes et normes de construction industrielle qui ont vu le jour pendant et après la restructuration ont ensuite jeté les bases des codes énergétiques et d’une approche axée sur la performance. Après la crise pétrolière de 1973, les États-Unis ont publié la première norme énergétique nationale, ASHRAE 90-1975, qui a défini les attentes en matière d’efficacité énergétique, lesquelles continuent d’évoluer aujourd’hui. La leçon à en tirer est encourageante : lorsque les crises clarifient les objectifs, la conception et la politique peuvent agir de manière coordonnée pour réduire les déchets et améliorer la vie quotidienne.

Le futurisme et les designs visionnaires du XXe siècle

Certaines formes d’optimisme sont prématurées. Le manifeste futuriste d’Antonio Sant’Elia, datant de 1914, imaginait une ville construite pour la vitesse, l’électricité et le changement constant. Ses dessins intitulés La città nuova (La nouvelle ville) n’étaient pas des plans destinés à être immédiatement mis en œuvre ; ils constituaient plutôt un rappel que l’architecture pouvait s’adapter au rythme de la vie moderne plutôt que de copier le passé. Même si elles ne furent jamais construites, ces idées ont repoussé les limites mentales et élargi le champ des possibles.

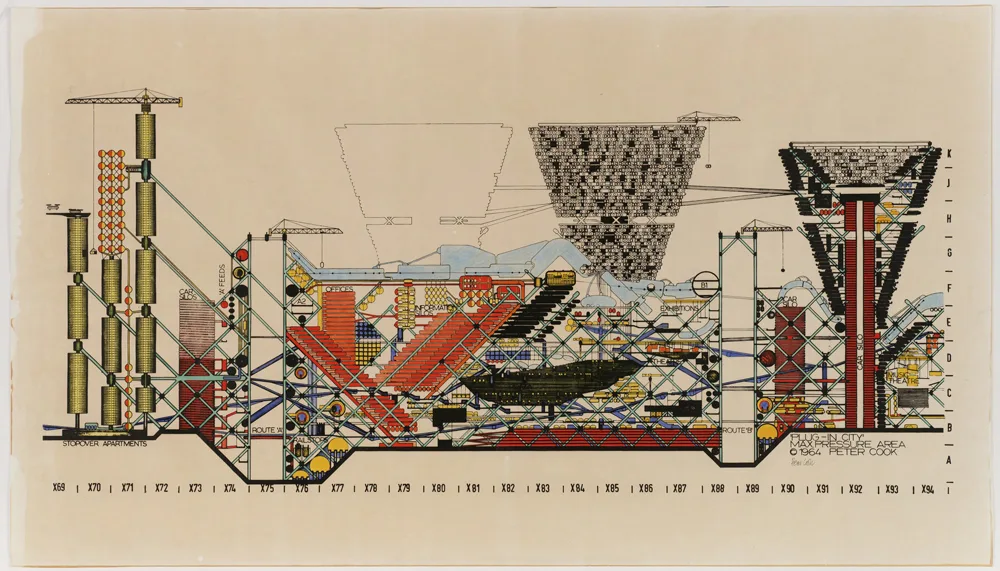

Un demi-siècle plus tard, Archigram a repris le flambeau avec des visions telles que Plug-In City. Plug-In City était une mégastructure urbaine dans laquelle les services et les logements pouvaient être remplacés et ajoutés comme des composants. Ce n’était pas la précision qui importait, mais la flexibilité. En concevant une ville capable de s’adapter au rythme de vie des gens, Archigram a fait de la conception un objet fini et en a fait une plateforme ouverte au changement constant. Cette mentalité inspire les systèmes modulaires et la conception de structures cycliques d’aujourd’hui.

Les prototypes visionnaires se sont également transformés en structures réelles. Les dômes géodésiques de Buckminster Fuller ont prouvé qu’il était possible de couvrir de grands volumes avec des éléments légers et un minimum de matériaux. Ce principe continue d’inspirer la création d’espaces clos et de structures temporaires efficaces. L’optimisme dont il est question ici est d’ordre pratique : lorsque les technologies et les besoins s’harmonisent, les idées radicales peuvent passer du papier aux pavillons et aux bâtiments quotidiens.

Traditions bioclimatiques de l’architecture régionale

Bien avant que le concept de « zéro émission nette » n’entre dans notre vocabulaire, les gens préféraient vivre en harmonie avec le climat plutôt que de lutter contre lui. Les cours intérieures, les murs épais, les petites ouvertures en hauteur et les galeries ombragées apportaient de la fraîcheur, une lumière tamisée et une stabilité thermique dans les régions chaudes et sèches. Il ne s’agissait pas de traditions, mais d’outils environnementaux sophistiqués adaptés au soleil, au vent et aux matériaux. Des études récentes synthétisant des décennies de recherche montrent comment ces stratégies locales permettent une ventilation naturelle et un contrôle de la température efficaces.

Pensez aux capteurs de vent (badgir en persan et malqaf en arabe) qui aspirent l’air dans les pièces et le rejettent à l’extérieur grâce à la force de levage de l’air chaud. Ou pensez aux cours intérieures entourées de plantes qui équilibrent les températures extrêmes grâce à l’ombre, à l’évaporation et à l’effet rafraîchissant du ciel nocturne. Les études contemporaines, en validant leurs propriétés physiques et leurs performances, transforment cet héritage en une bibliothèque de techniques éprouvées, prêtes à être adaptées aux enveloppes et aux systèmes de contrôle des bâtiments modernes.

Aujourd’hui, les architectes modernisent cette logique ancienne en ajoutant des puits fonctionnels aux plans denses, en concevant des façades perforées qui agissent comme des masrabiya intelligentes ou en plaçant des pièces dans des cours entourées de plantes afin de refroidir l’air avant qu’il n’atteigne les occupants. L’optimisme est ici fondé : si nous nous souvenons à quel point les systèmes à faible technologie peuvent être efficaces et que nous les combinons avec les meilleurs nouveaux matériaux et capteurs, l’avenir sera plus facile.

Crise et redécouverte Cycles historiques

Chaque période est confrontée à un choc qui nécessite la construction de bâtiments plus résistants. Après le grand incendie de Londres en 1666, la ville a eu besoin de briques et de pierres pour se reconstruire et a limité la hauteur et la densité des habitations. Les règles ont changé parce que la réalité l’exigeait et, par conséquent, les bâtiments sont devenus plus sûrs. Ce cycle est familier : le danger rend les normes visibles ; les politiques et les pratiques sont redéfinies ; la ville se développe.

Les crises énergétiques ont eu le même effet sur les performances. L’embargo pétrolier de 1973 a contraint les gouvernements à considérer l’efficacité énergétique non pas comme un élément facultatif, mais comme une exigence de conception. La première norme énergétique nationale américaine, ASHRAE 90-1975, a officialisé ce changement et a servi de modèle pour des mises à jour continues du code. Il s’agissait d’un optimisme obtenu par la gouvernance : utiliser moins, obtenir plus de confort et rendre le système plus résilient.

La pandémie récente a attiré l’attention sur l’air, le matériau de construction le plus invisible qui soit. Le guide de l’ASHRAE reconnaît l’importance de la transmission par voie aérienne et recommande de modifier les systèmes de ventilation et de filtration afin de réduire les risques. Les architectes et les ingénieurs ont répondu à cet appel en proposant des conduits d’air plus propres, un renouvellement plus important de l’air extérieur et des espaces flexibles. Une fois de plus, les perturbations ont accéléré l’apprentissage, et cet apprentissage améliore désormais discrètement les espaces de vie quotidiens.

Si le passé a un seul message à transmettre à l’avenir, c’est que l’optimisme est une pratique. Nous rétablissons la confiance en donnant la priorité aux personnes, nous inventons librement puis nous ajustons en fonction des réalités, nous préservons les enseignements de nos ancêtres sur le climat et nous laissons chaque crise aiguiser notre art. L’avenir de l’architecture n’est pas un acte de foi, mais un rythme : essayer, s’adapter et faire avancer ce qui fonctionne.

Difficultés actuelles : pourquoi le pessimisme persiste-t-il dans le discours architectural ?

Changement climatique et environnement bâti

Les chiffres peuvent à eux seuls dissiper tout optimisme : les bâtiments et la construction représentent environ un tiers de la consommation énergétique mondiale et environ un tiers des émissions de CO₂ liées à l’énergie et aux processus chaque année. Le problème ne réside pas seulement dans la manière dont nous exploitons les bâtiments, mais aussi dans les matériaux avec lesquels nous les construisons : le ciment et l’acier représentent ensemble une lourde charge carbone. Si la productivité augmente dans certaines régions, la croissance constante de la superficie totale des bâtiments l’emporte sur ces gains, ce qui entraîne une augmentation progressive des émissions totales. C’est pourquoi la politique climatique ne considère plus l’environnement bâti comme un sujet secondaire, mais comme un secteur prioritaire.

Les concepteurs se sentent pris en étau entre des étés plus chauds, des réglementations plus strictes et la pression des coûts. Les vagues de chaleur poussent les systèmes mécaniques et les réseaux à leurs limites ; les cartes des inondations redessinent la notion de « terrain sûr » ; les chaînes d’approvisionnement en matériaux à faible teneur en carbone ne sont pas encore arrivées à maturité. Néanmoins, certaines actions peuvent être considérées comme des preuves de faisabilité. Par exemple, la cimenterie de Brevik, en Norvège, a commencé à capturer des centaines de milliers de tonnes de CO₂ par an, montrant comment les matériaux difficiles à réduire peuvent changer de cap lorsque la politique, l’ingénierie et la finance sont en harmonie. Le chemin est semé d’embûches et coûteux, mais le message n’est pas utopique, il est pratique : les détails de l’énergie, des matériaux et de la réglementation font désormais partie intégrante de la conception.

Inégalités urbaines et crise du logement

Le problème du logement est à la fois mondial et personnel. L’ONU-Habitat estime qu’environ 2,8 milliards de personnes n’ont pas accès à un logement adéquat et que plus d’un milliard d’entre elles vivent dans des quartiers informels. Cette ampleur explique pourquoi les discussions sur le logement occupent désormais une place aussi importante que le climat et la santé publique dans l’agenda des municipalités et des ministères : le logement a une incidence sur tout, des temps de trajet domicile-travail à l’accès à l’éducation, en passant par la résilience face aux catastrophes.

Les données sur les prix rendent la situation plus claire. Dans l’ensemble de l’OCDE, les locataires à faibles revenus de nombreux pays consacrent plus de 40 % de leur revenu disponible au seul logement, et les chiffres officiels au Royaume-Uni montrent que les locataires moyens consacrent plus d’un tiers de leur revenu au loyer. Lorsqu’une part aussi importante du revenu est consacrée au logement, les familles réduisent leurs dépenses en matière de santé, d’éducation et d’épargne, et la ville se durcit silencieusement à travers les écarts de revenus. Les architectes ne peuvent à eux seuls résoudre la stagnation des salaires ou la politique des loyers, mais ils conçoivent chaque jour leurs projets dans le cadre de ces contraintes.

Il existe des solutions applicables. Des logements progressifs et coopératifs, des terrains desservis et des financements modestes ont aidé les ménages à faibles revenus de nombreuses régions à construire des logements sûrs et légaux. Des programmes tels que le microfinancement du logement montrent que des prêts modestes, accompagnés d’une assistance technique, peuvent améliorer considérablement les maisons construites par les habitants eux-mêmes et transformer des logements précaires en logements plus sûrs sans attendre de subventions importantes. Ces outils ne remplacent pas les investissements publics, mais ils permettent aux architectes et aux villes d’agir immédiatement, alors que les réformes plus importantes progressent lentement.

Commercialisation excessive et homogénéisation du design

Une critique souvent entendue est que les nouveaux quartiers donnent tous la même impression : lisses, standardisés et étrangement superficiels. Cette critique n’est pas nouvelle : Edward Relph a mis en garde contre le « non-lieu », Marc Augé a défini les « non-lieux » tels que les aéroports et les centres commerciaux, et Rem Koolhaas a critiqué les intérieurs standardisés dans son livre « Junkspace ». Le langage qu’ils utilisent reflète ce que beaucoup de gens ressentent sur le terrain : lorsque la finance, la rapidité et la gestion des risques dominent, les bâtiments ont tendance à reproduire les formes et les revêtements les plus sûrs.

Les recherches menées sur la marque et l’urbanisme montrent comment les modèles de développement mondial peuvent étouffer le tissu local, l’économie des matériaux et la vie informelle. Il en résulte non seulement une uniformité visuelle, mais aussi une dégradation sociale, c’est-à-dire des espaces optimisés pour la productivité plutôt que pour le sentiment d’appartenance. Vous pouvez le ressentir dans le système de guidage calibré d’un centre commercial ou d’un terminal, qui vous guide efficacement tout en vous donnant très peu d’informations sur l’endroit où vous vous trouvez. Ce conflit entre l’efficacité commerciale et l’identité civile explique pourquoi les détracteurs de l’homogénéisation reviennent sans cesse sur les questions de mémoire, d’artisanat et d’usage public.

Le déclin des infrastructures publiques et des espaces publics

Lorsque les infrastructures de base sont délabrées, même les bâtiments de qualité ne peuvent pas maintenir une ville à flot. Les rapports des ingénieurs soulignent depuis des années l’insuffisance des investissements ; aux États-Unis, la note nationale était de C- en 2021 et les journalistes continuent de souligner que, malgré les dépenses récentes, les déficits de financement persistent. À l’échelle mondiale, les banques de développement soulignent qu’il existe encore d’importantes lacunes dans les systèmes de base tels que les transports, l’eau et l’accès numérique, qui soutiennent la vie quotidienne et la mobilité économique. Parallèlement, les directives d’urbanisme de l’ONU-Habitat rappellent que les villes doivent consacrer près de la moitié de leur territoire aux rues et aux espaces publics ; lorsque cette règle fondamentale n’est pas respectée, les espaces publics diminuent et les zones résidentielles privées comblent le vide.

Les résultats sont modestes, mais significatifs. À New York, les contrôles des espaces publics privés ont révélé que de nombreux sites n’offraient pas les possibilités et l’accès promis en échange des primes de développement. Lorsque les contrôles sont retardés, la partie « publique » de ces espaces s’érode, tout comme la confiance dans les avantages communs que la densité peut apporter. Renverser cette érosion n’est pas seulement une question de budget ; c’est aussi une question de pratique, de gestion et de conception qui considère les comportements tels que l’oisiveté, les rassemblements et les manifestations non pas comme des obligations, mais comme des droits civiques.

La dépendance technologique et la perte du savoir-faire artisanal

Les outils numériques et désormais l’intelligence artificielle accélèrent les processus de dessin, de coordination et d’optimisation. Cela représente un véritable progrès lorsque les projets sont complexes et les délais serrés. Cependant, la rapidité et la facilité peuvent conduire à des choix trop conventionnels : mêmes familles de détails, même logique de façade, mêmes ambiances rendues. Les dernières études sur l’intelligence artificielle en architecture, tout en louant son efficacité, soulignent également le risque de réduire la découverte conceptuelle si les résultats sont formés selon un canon visuel limité. La question n’est pas de savoir s’il faut utiliser ces outils, car il faut bien sûr les utiliser, mais comment maintenir la curiosité et le raisonnement dans le cycle.

D’un autre côté, de nombreux pays sont confrontés à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, ce qui réduit progressivement le potentiel des bâtiments. Les entrepreneurs américains estiment que le secteur aura besoin d’environ un demi-million de travailleurs supplémentaires en 2024 et de plusieurs centaines de milliers de travailleurs supplémentaires en 2025. Les prévisions au Royaume-Uni sont similaires et indiquent que cette pénurie va se poursuivre. Lorsque les jeunes travailleurs ne voient pas d’avenir stable sur les chantiers et que les possibilités de formation sont limitées, le métier disparaît. Cette perte est autant technique que culturelle, car le savoir-faire en matière de construction se trouve autant dans les manuels que dans les mains et les équipes des travailleurs.

Il existe également des exemples encourageants. L’intérêt que porte l’UNESCO aux métiers traditionnels, qu’il s’agisse des travaux de toiture historiques à Paris ou d’autres techniques de construction traditionnelles, montre comment les politiques peuvent améliorer le statut des artisans talentueux et attirer de nouveaux talents. Si les métiers traditionnels sont reconnus et rémunérés équitablement, les villes peuvent conserver l’expertise nécessaire pour préserver et harmoniser leur tissu urbain. À l’ère de la technologie, la leçon à tirer est claire : la vitesse numérique ne doit pas remplacer les compétences durables, mais s’appuyer sur elles. Lorsque les bibliothèques de codes et les bibliothèques de détails coexistent, l’architecture s’en trouve améliorée.

Lumières d’espoir : tendances contemporaines annonciatrices d’un avenir meilleur

Conception circulaire et révolution de la réutilisation

Le changement le plus prometteur consiste à considérer les « déchets » non pas comme une fatalité, mais comme une erreur de conception. La conception circulaire exige des architectes qu’ils conçoivent les bâtiments comme des banques de matériaux comportant des couches pouvant être entretenues, modifiées, reproduites et, enfin, récupérées à une valeur élevée. Les analystes montrent que l’application des principes circulaires au ciment, à l’acier, à l’aluminium et au plastique pourrait réduire de plus d’un tiers les émissions liées aux matériaux de construction d’ici le milieu du siècle. Cela prouve que les choix de conception ont un impact positif sur le calcul climatique.

Les villes commencent à intégrer la circularité dans leurs règles et leurs outils. La stratégie circulaire d’Amsterdam combine la politique avec des « passeports matériaux » qui enregistrent le contenu d’un bâtiment et sa valeur en fin de vie. Il s’agit d’une mesure pratique qui favorise les marchés de composants plutôt que les décharges de gravats. La planification urbaine à Londres exige désormais des déclarations sur le cycle de vie complet du carbone et l’économie circulaire pour les grands projets, et encourage les clients à prendre en compte les émissions visibles et invisibles. Il ne s’agit pas de slogans, mais d’outils d’achat et d’autorisation qui facilitent la réutilisation et la conception à faible émission de carbone.

Les réglementations mises en œuvre sur le terrain démontrent l’ampleur de la circularité. La règle de démolition de Portland a permis de sauver environ 2 000 tonnes de bois et d’innombrables éléments fixes qui ont trouvé une nouvelle vie dans d’autres bâtiments, au lieu de démolir environ 600 maisons. Les autorités locales ont documenté comment les modifications réglementaires et les formations ont permis aux petits entrepreneurs d’y parvenir. Lorsque la conception circulaire, la politique, les marchés et l’artisanat se rejoignent, cela ressemble davantage à un nouveau fondement qu’à une simple tendance.

Réutilisation adaptative des bâtiments historiques

La préservation et la rénovation d’un bâtiment constituent généralement le moyen le plus rapide de réduire les émissions de carbone, car elles évitent les émissions importantes et anticipées liées à la construction d’un nouveau bâtiment. Les groupes de protection et de lutte contre le changement climatique répètent sans cesse la même conclusion : la réutilisation retarde ou élimine les émissions de carbone associées aux nouvelles constructions, et le timing est crucial dans la course contre la montre. C’est pourquoi de nombreuses villes et associations professionnelles parlent désormais de « rénovation d’abord » et considèrent les nouvelles constructions comme des exceptions qui doivent être justifiées.

La politique et la finance commencent également à prendre conscience de cette réalité. Le guide de Londres sur les évaluations du cycle de vie carbone et l’économie circulaire encourage de plus en plus la conservation et la rénovation. Aux États-Unis, les agences fédérales ont créé un ensemble d’outils interministériels pour faciliter la conversion des bureaux en logements, et les groupes industriels suivent enfin un processus qui progresse : des dizaines de projets achevés en 2023, d’autres en 2024 et des centaines de projets prévus ou en cours en 2025. Cependant, les analystes avertissent que seule une partie des bâtiments est réellement viable. Le message est clair : les conversions ne résoudront pas tout, mais lorsque la conception, l’endettement et les plans d’urbanisme seront cohérents, des gains seront réalisés tant sur le plan climatique que sur celui du logement.

Au-delà de la politique, des projets célèbres concrétisent cette idée. Des projets de réaménagement très médiatisés, tels que celui de la Battersea Power Station, montrent comment des bâtiments industriels peuvent accueillir de nouveaux logements, des espaces culturels et des lieux de travail tout en préservant leur passé. Ces projets rappellent que les villes peuvent se développer en adaptant leur patrimoine aux besoins futurs.

Initiatives de conception axées sur la communauté

Le fait que les habitants puissent influencer les résultats renforce également l’optimisme. Le dernier rapport de l’ONU-Habitat sur les programmes participatifs montre que les améliorations et les services conçus conjointement ont bénéficié à des millions de personnes. Les études universitaires sur la budgétisation participative montrent quant à elles des gains mesurables en termes de confiance civile et de résolution des problèmes urbains. Lorsque les communautés décident de la manière dont les fonds seront dépensés ou dont les rues et les places seront aménagées, les projets ont une plus longue durée de vie, car ils appartiennent aux personnes qui les utilisent.

Les fondations foncières communautaires et les coopératives ajoutent une couche de gouvernance à cette pratique. Une étude menée à Londres en 2025 montre que le secteur est petit, mais qu’il se développe grâce à un soutien approprié. Les journalistes et les chercheurs soulignent que les CLT permettent de maintenir les logements à un prix abordable tout en renforçant le contrôle des résidents. Alors que les villes recherchent des modèles qui équilibrent l’équité et la résilience, les CLT transforment les voisins en gestionnaires à long terme plutôt qu’en bénéficiaires à court terme.

Même les mesures rapides et tactiques (fermeture au trafic piétonnier le week-end, places temporaires, programmes de rues ouvertes) sont désormais étayées par des preuves. Des études menées de Barcelone au Japon et aux États-Unis montrent que les interventions donnant la priorité aux piétons sont associées à un air plus pur, à une sécurité accrue et à une augmentation des ventes au détail, tout en soulignant les problèmes d’égalité et de bruit qui doivent être résolus dans une prochaine étape. Être axé sur la communauté ne signifie pas être informel, mais plutôt être itératif, mesuré et basé sur les priorités locales.

Modèles d’urbanisme intégrés à la nature

Les plans biophiliques et sensibles à l’eau passent du stade de projet à celui de réglementation. La nouvelle loi européenne sur la restauration de la nature fixe des objectifs de restauration contraignants et oblige les États membres à mettre fin à la perte d’espaces verts urbains d’ici 2030, puis à augmenter les zones ombragées et les espaces verts. Ainsi, les parcs, les arbres de rue et les toits verts seront transformés en infrastructures avec le soutien de la loi. Ce changement redéfinit l’ombre, le contrôle des eaux pluviales et la biodiversité non pas comme des opportunités, mais comme des services publics.

Les villes élaborent leurs propres stratégies. La stratégie « Ville dans la nature » de Singapour relie les corridors écologiques, les mini-forêts et les programmes de recherche à la réduction de la chaleur et à l’accès quotidien aux espaces verts. Les projets de plans directeurs et les mises à jour institutionnelles pour 2025 montrent que les efforts se sont étendus de la politique aux réseaux connectés sur le terrain. Parallèlement, le programme chinois des villes-éponges continue d’étendre les surfaces perméables, les zones humides et les zones de stockage afin d’atténuer les inondations et les sécheresses. Des études récentes répertorient les progrès et les difficultés rencontrés dans l’application des normes sur des terrains très variés. La planification axée sur la nature n’est pas un modèle unique, mais un ensemble d’outils que les villes adaptent en fonction des risques climatiques et des besoins sociaux.

Les résultats sont de plus en plus mesurables à l’échelle des quartiers. Les évaluations des superblocs de Barcelone montrent une diminution du trafic et une réduction locale des NO₂ et des particules, ainsi que des avantages pour la santé. Cela prouve que l’intégration d’espaces verts et de rues à circulation lente dans le réseau urbain peut améliorer la vie quotidienne tout en réduisant les problèmes liés à la qualité de l’air et au bruit.

L’intelligence artificielle, la démocratisation des outils paramétriques et de conception

L’aspect le plus passionnant de l’écosystème logiciel actuel est son caractère ouvert et peu restrictif. En s’appuyant sur des moteurs certifiés tels que Ladybug Tools, Radiance et EnergyPlus, il permet à toute personne disposant de Rhino/Grasshopper d’effectuer des analyses de la lumière du jour, de l’énergie, de la circulation de l’air et du confort. La création BIM open source via BlenderBIM réduit les coûts pour les étudiants et les petites entreprises tout en enseignant la fluidité IFC, et les hubs de données tels que Speckle permettent de transférer des modèles entre différents outils sans verrouillage de fichiers. Ces petites libertés techniques favorisent une plus large participation.

Parallèlement, les plateformes commerciales intègrent l’analyse précoce et l’automatisation dans la conception. Par exemple, Autodesk Forma intègre désormais des informations sur le vent, le soleil et le bruit, permettant ainsi aux équipes d’effectuer des tests de masse et d’orientation avant de prendre une décision. Les liens étroits avec Revit accélèrent encore ce cycle. Les commentaires recueillis à ce stade précoce, où les coûts de modification sont faibles, aident les petites entreprises à atteindre des objectifs de performance qui nécessitaient auparavant des équipes d’experts.

Le processus d’adoption progresse de manière irrégulière, mais il y a des avancées. Selon la dernière étude de l’AIA, bien que l’intérêt soit élevé et que les applications pilotes se généralisent, le nombre d’entreprises qui mettent pleinement en œuvre les flux de travail de l’IA reste minoritaire. Cela peut être une bonne nouvelle : tout en bénéficiant d’avantages évidents tels que la documentation automatisée, la recherche de précédents et les tests de scénarios rapides, cela permet de gagner du temps pour définir des normes telles que l’équité, la paternité et la vérification. La démocratisation ne concerne pas seulement l’accès aux outils ; elle consiste à déterminer comment ces outils peuvent renforcer le jugement, et non le remplacer.

Considérées ensemble, ces lueurs d’espoir ne sont pas des tendances isolées, mais un cycle d’optimisme pratique. Les méthodes cycliques réduisent les déchets, la réutilisation diminue les émissions de carbone, les communautés orientent la valeur, la nature joue un double rôle pour le climat et la santé, et de meilleurs outils diffusent les compétences. L’avenir proche de l’architecture semble plus prometteur, car elle devient plus facile à enseigner, plus mesurable et plus partageable.

Projets concrétisant l’optimisme architectural

Lowline (New York) : Renouveau vert sous terre

Lowline a imaginé quelque chose que les villes n’avaient pratiquement jamais tenté : un parc public sous la chaussée. L’idée de base était d’une simplicité trompeuse : capter la lumière du jour à la surface et la transmettre vers le bas à l’aide de collecteurs « à lumière distante » afin de permettre aux plantes de photosynthétiser tout au long de l’année. Les premiers prototypes ont prouvé la faisabilité physique du projet. Dans le quartier Lower East Side de Manhattan, un Lowline Lab à taille réelle a été créé, équipé de plantes verdoyantes, d’une ventilation et d’un système de contrôle de l’humidité, le tout sous des « héliotubes » en fibre optique. Il ne s’agissait pas seulement d’une démonstration, mais d’un terrain d’essai pour tester comment la lumière, l’air et le jardinage pouvaient fonctionner dans un espace inutilisé depuis des décennies, vestige de l’ère ferroviaire.

Le projet a finalement été suspendu en 2020 après des difficultés dans le processus de financement. Cette situation a rappelé une fois de plus que les technologies visionnaires doivent également être soumises à des tests de résistance en termes de financement et de gouvernance. Il reste toutefois précieux en tant qu’étude de cas : il a tracé une feuille de route pour rénover les vestiges urbains profonds à l’aide de systèmes vivants, a sensibilisé le public à un domaine jugé impossible et a laissé un ensemble d’outils raffinés (orientation de la lumière du jour, stratégies de plantation et participation du public) que d’autres villes peuvent adapter à leurs tunnels, cours et sous-sols en quête d’une seconde vie. L’optimisme ici n’est pas lié à une cérémonie d’inauguration, mais à la démonstration qu’une sorte de chirurgie urbaine est possible et au partage des notes chirurgicales.

Reconstruire grâce au design (États-Unis) : créer une résilience collaborative

Après l’ouragan Sandy, Rebuild by Design a redéfini l’intervention en cas de catastrophe comme un processus de conception publique. Au lieu de récompenser les projets à huis clos, le HUD et ses partenaires ont organisé un concours en plusieurs étapes réunissant des communautés, des scientifiques, des ingénieurs et des concepteurs afin d’examiner les risques et d’élaborer ensemble des solutions. Le résultat a été un ensemble de solutions adaptées à chaque site plutôt qu’un mur unique : un littoral vivant, des parcs absorbants, des vannes anti-tempête, des pompes et des réglementations en matière de gouvernance. Cette approche a marqué un véritable tournant : elle a transformé la résilience d’un produit d’ingénierie en un projet civique intégrant la recherche, des projets pilotes et des retours d’expérience.

Vous pouvez voir cette approche se concrétiser. Dans le sud de Manhattan, l’idée du Big U s’est transformée en projet East Side Coastal Resiliency, qui est actuellement mis en œuvre par étapes. Ce projet combine la rénovation des parcs le long de l’East River et des mesures de protection contre les inondations. Dans le New Jersey, le plan « Resist, Delay, Store, Discharge » (Résister, Retarder, Stocker, Évacuer) est en cours de réalisation le long de l’Hudson River. Il combine des infrastructures vertes avec des digues et des vannes afin de ralentir et de retenir les eaux pluviales à Hoboken et dans les villes voisines. Il ne s’agit plus seulement de dessins : d’autres régions côtières ont commencé à les imiter, avec des contrats, des clôtures de chantier et de nouveaux espaces publics issus d’un cadre axé sur la conception.

La Fábrica de Ricardo Bofill : une cimenterie reconvertie

La Fábrica est un exemple d’optimisme construit en briques et en béton : une ancienne cimenterie toxique a été transformée en studio, maison et jardin sans effacer ses traces. L’équipe de Bofill a procédé à une démolition, une mise à nu et une reconstruction sélectives, transformant les silos en bureaux, la gigantesque « cathédrale » en espace d’assemblage et d’événements, et les toits en terrasses entourées de verdure. Le passé du bâtiment n’a pas été caché ; les coques industrielles et les intérieurs romantiques coexistent afin que le lieu puisse à la fois remplir sa fonction, inspirer et rappeler le passé.

Des décennies plus tard, La Fábrica continue d’accueillir les activités de la RBTA et sert de modèle en matière de réutilisation adaptable à l’échelle architecturale : préserver les éléments porteurs de mémoire et de structure, supprimer ceux qui font obstacle à la lumière et à la vie, et ajouter de nouveaux systèmes avec légèreté. Cette durabilité est importante à l’ère du climat, car chaque année où le studio et le logement continuent à fonctionner, c’est une année où le carbone stocké est préservé, et la preuve que la valeur culturelle et la conscience environnementale peuvent aller de pair.

École primaire de Gando (Burkina Faso) : renforcement de la langue locale

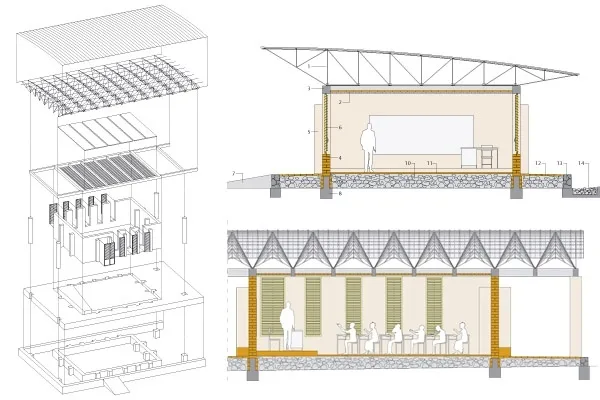

La première réalisation de Francis Kéré a commencé par une question aussi simple que celle qu’un enfant pourrait poser : comment construire une salle de classe fraîche et lumineuse avec presque pas d’argent ? La réponse était : la terre locale, l’ombre et l’air. Des blocs de terre compressée, un large auvent à larges gouttières surélevé au-dessus du toit et des ouvertures soigneusement placées ont créé un effet de cheminée qui permettait à l’air chaud de sortir et à l’air frais d’entrer. La construction a été réalisée en collaboration avec la communauté, les compétences ont été transmises et la fierté a été partagée, de sorte que l’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage, mais aussi un moyen d’apprendre en faisant.

La reconnaissance a été rapide : en 2004, il a remporté le prix Aga Khan et cette approche s’est étendue aux logements des enseignants, aux bibliothèques et à un collège, qui ont tous appliqué les mêmes règles respectueuses du climat. Gando montre que la « haute performance » ne nécessite pas de haute technologie, mais plutôt une conception intelligente en harmonie avec les matériaux, le climat et les personnes. Ainsi, le bâtiment enseigne le confort, le respect et l’autonomie à chaque brise qui le traverse.

Penseurs visionnaires : des voix qui encouragent l’optimisme dans leur domaine

Diébédo Francis Kéré et le pouvoir de l’autonomisation locale

Les travaux de Kéré prouvent que lorsque la conception commence par l’homme et le climat, des œuvres architecturales d’envergure mondiale peuvent voir le jour avec des moyens modestes. Dans ses travaux commencés dans son village natal de Gando, il a créé des salles de classe lumineuses et fraîches qui honorent la vie quotidienne en utilisant la main-d’œuvre communautaire, la terre compactée et une stratégie de ventilation à double toit. Les résultats ont redéfini les limites du possible dans le village. Ce succès n’est pas dû au coût élevé des bâtiments, mais à leur conception intelligente : l’école primaire de Gando (achevée en 2001) a remporté le prix Aga Khan, et les applications communautaires plus larges de Kéré ont reçu le prix Pritzker 2022.

Les projets publics, du Serpentine Pavilion à Londres aux bâtiments sanitaires et culturels en Afrique de l’Ouest, reflètent tous la même idée : une architecture collective qui allie beauté et durabilité grâce à l’utilisation de matériaux locaux, à la connaissance du climat et à la production collaborative. Ces œuvres tracent une feuille de route reproductible pour les régions aux budgets limités et aux conditions climatiques difficiles : construisez avec les matériaux dont vous disposez, enseignez la méthode pendant la construction et privilégiez le confort avant les machines, en misant sur l’air, l’ombre et les proportions.

Carlo Ratti et l’intégration de la technologie et de l’écologie

La contribution de Ratti consiste à considérer les villes comme des systèmes vivants capables de percevoir et de réagir. Grâce au Senseable City Lab du MIT et à sa propre application CRA, il a montré comment les données et les prototypes peuvent transformer les comportements et les politiques en environnements urbains plus propres et plus conviviaux, par exemple en suivant le flux des déchets, en transformant les vélos en capteurs mobiles ou en ombrageant les espaces publics avec des auvents sensibles. Ce ne sont pas les gadgets qui importent, mais le retour d’information : lorsque les citoyens voient comment les systèmes fonctionnent, ils peuvent les changer.

En tant que commissaire de la Biennale d’architecture de Venise 2025, il a défendu l’idée que la réduction seule ne suffit plus et que l’architecture doit adopter l’harmonie. Pour bien vivre dans un climat en mutation, il faut réunir la nature, la technologie et l’action collective. Sa proposition « Hot Heart » (Cœur chaud), élaborée pour Helsinki et qui a remporté le concours énergétique de la ville, concrétise cette approche en stockant de la chaleur renouvelable dans un archipel qui sert également de paysage public. Cela crée un modèle qui combine l’infrastructure et la création d’espaces, transformant ainsi la transition écologique en une expérience concrète et commune.

Kate Orff et l’urbanisme écologique durable

Les travaux d’Orff réintègrent l’écologie dans la vie urbaine, transformant la résilience en quelque chose que vous pouvez marcher, apprendre et aimer. Le projet Living Breakwaters de sa société SCAPE entoure Staten Island de structures côtières qui réduisent l’énergie des vagues, créent des habitats et soutiennent des programmes communautaires grâce à un centre aquatique planifié. Cette infrastructure basée sur la nature est désormais entièrement construite. Le prix MacArthur Fellowship qu’il a reçu en 2017 a récompensé son approche militante et scientifique des espaces publics.

Au-delà des projets individuels, Orff a élaboré « Vers une écologie urbaine », un glossaire et un guide destiné aux concepteurs et aux responsables souhaitant obtenir des avantages communs : des systèmes de protection contre les inondations qui enseignent l’écologie marine, un littoral qui sensibilise à l’environnement et des systèmes de parcs qui rafraîchissent les quartiers tout en restaurant la biodiversité. Il s’agit là d’un optimisme qui ne se mesure pas en slogans, mais en huîtres, en étudiants et en ombrages estivaux.

Balkrishna Doshi et l’architecture en tant que droit humain

Doshi a passé des décennies à prouver que le prestige pouvait être conçu à grande échelle. Son projet résidentiel révolutionnaire Aranya, à Indore, a permis à des dizaines de milliers de personnes de construire et d’agrandir leur maison en fonction de leurs moyens, en les organisant en groupes piétonniers équipés de centres de services et de cours intérieures. Il s’agit d’une ville qui grandit avec ses habitants, et non contre eux. C’est l’une des raisons pour lesquelles le comité Pritzker a récompensé Doshi en 2018 pour son architecture « qui touche l’humanité » avec élégance et profondeur.

Son héritage s’étend des établissements scolaires aux petites maisons, toujours en harmonie avec le climat et la culture, et souligne que le fait d’être abordable ne signifie pas nécessairement être simple. Même après son décès en 2023, ses travaux continuent d’orienter toute une génération vers une norme simple : un design n’est pas complet s’il ne développe pas le sentiment de vie, d’apprentissage et d’appartenance des gens.

Construire un avenir digne de confiance

Au-delà de l’esthétique : redéfinir la réussite architecturale

La définition d’une « bonne » architecture, qui restera valable à l’avenir, commence par la performance des bâtiments pour les personnes et la planète après leur inauguration. C’est pourquoi les évaluations de performance telles que NABERS UK sont importantes : elles classent les bureaux en fonction de leur consommation énergétique annuelle mesurée plutôt que de leurs promesses de conception, et transforment les résultats en une mesure publique que les clients et les occupants du bâtiment peuvent comprendre et améliorer. Lorsque le profil énergétique d’un bâtiment est visible, la réussite devient un objectif vivant plutôt qu’un certificat statique.

Cette approche s’étend également au carbone et à la santé. Londres exige désormais que les grands projets fournissent des évaluations du cycle de vie complet en matière de carbone. Ainsi, les équipes peuvent prendre en compte non seulement les émissions apparaissant sur les factures d’électricité, mais aussi celles provenant des matériaux, de la construction, de l’exploitation et des opérations de fin de vie. Les approches post-utilisation telles que Soft Landings et POE structuré complètent le cycle en affinant les systèmes avec les utilisateurs à l’aide de données mesurées sur le confort, le bruit et l’énergie. Ces éléments se renforcent mutuellement : des normes telles que la PAS 2080 orientent la gestion du carbone tout au long du cycle de vie, les guides urbains exigent des calculs transparents et les cadres d’évaluation intègrent l’apprentissage dans la mise en œuvre. Le succès, lorsqu’il est redéfini, se présente sous la forme d’un bâtiment qui prouve ses prétentions à l’usage et s’améliore à chaque saison.

Éduquer les générations futures dans l’optimisme et la conscience de leurs objectifs

Lorsque l’éducation lie la conception à l’intérêt public, l’optimisme devient enseignable. La Charte UNESCO-UIA définit l’architecte comme un expert généraliste et parfois comme un « facilitateur » qui rassemble les autres. Cette définition, sous l’égide de la communauté, légitime les pratiques éclairées en matière de climat non pas comme marginales, mais comme fondamentales. Associée à des feuilles de route nationales telles que le système RIBA/ARB au Royaume-Uni, elle met en avant l’attente d’une combinaison de compétences techniques, d’éthique et de service.

Cette philosophie s’étend aux écoles et même à l’enseignement primaire et secondaire. Les initiatives de l’AIA dans ce domaine consistent à élaborer des programmes pratiques, des visites guidées et des guides de stage qui rendent le design accessible aux jeunes, en particulier à ceux qui sont en marge du système éducatif traditionnel. Lorsque les élèves considèrent l’architecture comme un outil au service de la santé, du climat et de l’égalité, ils posent de meilleures questions dans les studios. Les plateformes de la Biennale renforcent cette transformation éducative : « Le laboratoire du futur » de Lesley Lokko se concentre sur les nouvelles voix et les nouvelles géographies, tandis que l’édition 2025 de Carlo Ratti soutient que l’adaptation nécessitera la collaboration de l’intelligence naturelle, artificielle et collective. Ces scènes grand public enseignent au public et à la profession que le changement est à la fois possible et nécessaire.

Promouvoir les politiques qui rendent possible la conception inclusive

L’inclusivité augmente lorsque les règles la rendent implicite. La loi américaine sur les personnes handicapées définit des normes de conception applicables aux établissements publics, commerciaux et étatiques/locaux, et détaille tout, des routes et des portes aux caractéristiques de communication. Au niveau international, la norme ISO 21542:2021 rassemble les meilleures pratiques en matière d’accessibilité et d’utilisabilité pour l’accès, la circulation et la sortie, fournissant ainsi une référence commune que les concepteurs et les autorités peuvent adopter. Ces cadres constituent l’architecture silencieuse de la dignité : ils normalisent la diversité corporelle, sensorielle et cognitive.

Les villes peuvent aller encore plus loin en subordonnant l’inclusivité à l’obtention d’un permis de construire. La politique D5 du Plan de Londres considère la conception inclusive comme un élément indissociable de la conception de qualité et fournit des lignes directrices allant des stratégies d’évacuation aux déclarations de conception et d’accessibilité. Si les conditions d’urbanisme et le contrôle des constructions se reflètent mutuellement, l’inclusivité n’est pas un élément supplémentaire, mais fait partie intégrante du processus, de l’ébauche du concept à la livraison.

Allier traditions mondiales et innovations modernes

Un avenir plein d’espoir commence généralement par l’amélioration du passé. Les systèmes de mashrabiya adaptables utilisés dans des projets tels que les tours Al Bahar montrent comment un concept d’ombrage utilisé depuis des siècles peut être transformé en une façade sensible qui réduit l’ensoleillement tout en préservant l’identité locale. Parallèlement, les recherches menées sur les capteurs de vent et les cours intérieures confirment numériquement une réalité déjà connue des constructeurs locaux : des ouvertures, des cheminées et des espaces ombragés de dimensions appropriées permettent de ventiler les zones chaudes et de rafraîchir les espaces intérieurs, réduisant ainsi la dépendance aux systèmes mécaniques dans les moments les plus critiques. Le pont est une approche méthodologique (mesure, simulation et itération), tandis que la culture en est la source d’inspiration.

L’artisanat fait également partie de ce pont. La reconnaissance par l’UNESCO des couvreurs de zinc de Paris souligne l’importance des compétences vivantes en tant qu’infrastructure ; lorsque ces compétences sont valorisées, les villes peuvent préserver et adapter leur patrimoine avec une grande qualité. Combinez ces métiers avec des objectifs de performance contemporains, allant des restrictions en matière de demande de chaleur des maisons passives à la modélisation du climat local, et la tradition cesse d’être un obstacle au progrès pour devenir un catalyseur de sensibilité.

Écrire, parler et partager : les architectes en tant qu’intellectuels publics

Si les architectes expliquent les « raisons » qui motivent leurs décisions dans un langage simple, la confiance du public s’en trouvera renforcée. Jane Jacobs n’a pas gagné grâce à ses dessins, mais grâce à ses livres, ses articles et ses témoignages qui établissaient un lien entre la vie dans la rue et les choix politiques et qui ont mobilisé les habitants. Les exemples équivalents d’aujourd’hui vont des outils axés sur la ville aux détails open source, en passant par les expositions qui mettent l’accent sur l’harmonie et l’égalité. Lorsque les praticiens publient les leçons qu’ils ont apprises, ouvrent leurs données et s’ouvrent à la critique, ils transforment leurs projets en éducation civique.

Ce rôle va au-delà du simple plaidoyer ; il s’agit de gérer l’attention. Après dix ans de bruit (au sens propre comme au figuré), les organismes de santé tels que l’OMS associent le bruit environnemental à des problèmes cardiovasculaires et mentaux. Lorsque les architectes transforment ces preuves en acoustique des pièces, en aménagement des rues et en résumés d’achat, ils font preuve d’un professionnalisme d’intérêt public qui leur confère une autorité utile. L’optimisme devient crédible lorsque le domaine montre ses travaux, partage ses ressources et implique le public dans les débats sur la conception.