Quand le langage ne suffit pas, l’architecture écoute

Le pouvoir des mots intraduisibles

Certaines cultures inventent des mots pour désigner des lieux que d’autres ne remarquent presque jamais : des seuils qui vous ralentissent, des pièces qui vous enseignent l’hospitalité ou un lieu « perdu » que vous portez encore dans votre cœur. L’UNESCO qualifie cette trame de pratiques et de significations vivantes de « patrimoine culturel immatériel », qui englobe la manière dont les gens utilisent et ressentent l’espace : ce que nous construisons, comment nous nous réunissons, où nous pleurons ou faisons la fête. En écoutant ces mots, les architectes acquièrent une vision plus précise de l’expérience humaine que leurs bâtiments doivent accueillir.

Pourquoi les architectes doivent-ils y prêter attention ?

Un mot peut résumer tout un programme. Par exemple, le mot « Meclis » désigne une salle commune utilisée dans la région du Golfe pour accueillir des invités, tenir des consultations et organiser des cérémonies communautaires ; un seul nom recouvre ainsi une fonction spatiale évidente. Concevoir en tenant compte du Meclis signifie planifier la disposition des sièges, le rituel du café, une entrée spacieuse et une visibilité sociale. Une telle précision sémantique est un raccourci vers la compétence culturelle.

Comment la sémiotique culturelle façonne-t-elle la pensée axée sur le design ?

Le langage peut désigner une logique spatiale (comme le japonais ma — espace significatif) ou certains éléments structurels (comme engawa — seuil, passerelle, véranda). Apprendre ces termes ouvre la voie à des mouvements de conception : chorégraphier les pauses, épaissir les seuils et donner une nouvelle vie sociale aux bords.

1. « Hiraeth » (gallois) : nostalgie d’un lieu perdu

La nostalgie spatiale comme concept de design

Hiraeth est plus que la nostalgie de la patrie ; c’est un sentiment de manque profond pour une maison, un moment ou un sentiment qui n’existe plus ou qui n’a peut-être jamais existé. Considérez cela comme une boussole émotionnelle qui indique « l’endroit où j’appartiens », même si la carte a changé. En tant que prisme de conception, hiraeth invite les architectes à travailler non seulement avec la forme et la fonction, mais aussi avec la mémoire et l’absence ; il pose la question de savoir comment les bâtiments peuvent véhiculer les histoires, les rituels, les textures et les sons qui donnent aux gens le sentiment d’être « de retour ».

En psychologie environnementale, cela se situe au cœur même du concept d’« attachement au lieu » : le lien entre les personnes et les lieux est façonné par qui nous sommes, ce que nous y faisons et les caractéristiques du lieu lui-même. Le cadre proposé par Scannell & Gifford (personne-processus-lieu) est particulièrement utile : il rappelle aux concepteurs que l’appartenance découle de l’identité et de la mémoire (personne), des émotions et du sens (processus) et des caractéristiques physiques et de l’environnement (lieu). Concevoir pour Hiraeth signifie prendre en compte ces trois éléments.

Hiraeth correspond également au concept de patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO : les traditions vivantes, les rituels et les significations, ainsi que les « lieux culturels » qui les abritent. Il s’agit là d’un conseil pratique : l’architecture peut préserver non seulement la structure, mais aussi la vie sociale qui donne son âme à un lieu. Les cours pour chanter, les porches pour se saluer, les cuisines pour boire le thé en groupe… Ce sont là des repères qui permettent de garder les souvenirs vivants.

Réactions architecturales au déplacement

Lorsque les gens déménagent de leur plein gré ou sous la contrainte, leurs liens avec leur lieu de vie peuvent s’affaiblir. Des études montrent que des environnements soigneusement conçus contribuent à reconstruire le sentiment d’appartenance et le bien-être : des matériaux familiers, des espaces publics praticables et des environnements propices aux contacts quotidiens favorisent le sentiment d’appartenance. Pour les réfugiés et les migrants, même de petits espaces compréhensibles destinés aux rassemblements, au culte, à la cuisine et aux espaces verts peuvent accélérer le processus de transition entre le refuge et la société.

Les stratégies de conception qui rendent hommage à Hiraeth sont concrètes et reproductibles :

- Préservez les traces. Préservez les éléments tels que les vieux murs, les rangées d’arbres, les motifs au sol, afin que la mémoire ait quelque chose à quoi s’accrocher. Les guides du patrimoine, tels que la Charte de Burra, reconnaissent la valeur sociale et spirituelle des briques et des pierres.

- Rituels programmés. Créez des espaces pour les activités répétitives (dimanche, prière, pause thé, musique). Ces rythmes ajoutent une nouvelle vie aux anciennes identités.

- Conception axée sur la création de liens. La psychologie environnementale associe les contacts quotidiens, tels que s’asseoir, se rencontrer, marcher, à des liens plus forts ; les espaces verts et publics jouent un rôle essentiel à cet égard.

Même dans des environnements temporaires, des aménagements dignes et un « sentiment d’appartenance » sont importants. Les recherches sur la conception des camps défendent l’importance des espaces pouvant évoluer vers la permanence ou une routine significative plutôt que vers une temporalité infinie.

Études de cas : conception pour un rendement émotionnel

Yr Ysgwrn (Trawsfynydd, Pays de Galles). La ferme du poète Hedd Wyn, avec son mobilier, sa cheminée et son agencement, a été presque entièrement préservée dans son état de 1917, permettant ainsi aux visiteurs de faire un « voyage dans le temps ». Préservant le tissu de la vie rurale, la maison est devenue un vecteur de mémoire collective et de chagrin, un exemple silencieux de hiraeth. La tradition de « garder la porte ouverte » de ce lieu souligne comment l’hospitalité et la continuité peuvent être intégrées dans la gestion du patrimoine.

Églises galloises en Patagonie (Gaiman & Trelew, Argentine). À Y Wladfa, les colons gallois ont reproduit les typologies architecturales des églises en utilisant la pierre et le bois locaux, et ont perpétué les rituels culturels tels que l’Eisteddfod et le thé communautaire. L’architecture ici fait office de pont : les formes non-conformistes familières ont été adaptées à un nouveau paysage, créant des lieux où la langue, le chant et le rassemblement peuvent prendre racine et où les petits-enfants peuvent encore ressentir un lien vivant avec le Pays de Galles.

Jardin commémoratif national des accidents miniers de Senghenydd (Caerphilly, Pays de Galles). Officiellement reconnu en mars 2024 comme jardin commémoratif national des accidents miniers du Pays de Galles, ce lieu de mémoire transforme les pertes en chemins, noms et repères. Offrant aux familles et aux communautés un lieu où elles peuvent revenir sur leurs souvenirs de travail, de solidarité et de deuil, ce mémorial montre comment les espaces publics peuvent honorer le sentiment de hiraeth d’une nation.

2. « Ma » (japonais) : espace

L’existence en tant que vide dans l’architecture japonaise

Ma (間) n’est pas un vide à combler, mais un intervalle vivant — une pause perceptible entre les objets, un « espace-temps » qui donne vie à la forme. Dans l’art et l’architecture japonais, ma encadre l’attention : un vide dans un mur, une cour silencieuse, le calme avant le mouvement. Cette idée a fait son entrée dans le discours mondial sur le design avec l’exposition marquante d’Arata Isozaki, « Ma : Espace-temps au Japon ». L’exposition a montré que la peinture, le théâtre, la musique, les jardins et l’architecture créent une chorégraphie de sens à partir d’espaces plutôt que d’objets.

Ce qui importe, c’est que ma soit relationnel. Cela découle de la manière dont les éléments se font face et se mesurent les uns les autres : poteau contre poteau, marche contre marche, souffle contre souffle. La menuiserie traditionnelle transforme cette relation en structure : la distance entre les colonnes (hashira-ma) devient l’unité fondamentale d’une maison et se lit comme ken (bay). En ce sens, « rien » est en fait un rapport précis qui détermine le rythme, l’apparence et la tranquillité.

Utilisation du « Ma » dans l’aménagement moderne des espaces

Considérez ma non pas comme une métaphore, mais comme un outil de conception. Trois étapes pratiques :

- Concevez des pauses. Ajoutez délibérément des espaces « respiratoires » à vos plans : cours devant les halls d’entrée, niches le long des couloirs et petits ensembles extérieurs qui ralentissent l’arrivée. Ces espaces aménagés facilitent l’orientation et offrent des moments pour s’orienter et se reposer (lumière, vue, banc, brise). Le discours contemporain définit le ma comme une relation entre le temps, l’espace et l’homme, réalisée par la création d’espaces ; utilisez-le pour organiser de la même manière les seuils urbains et les espaces intérieurs.

- Ne durcissez pas les bords des couches. Au lieu d’une seule paroi épaisse, utilisez des couches ajustables (rideaux, volets, portes coulissantes) pour régler l’intimité, la circulation de l’air et la lumière tout au long de la journée. Cela permet aux espaces de s’agrandir ou de se réduire au fil du temps, préservant ainsi l’intervalle comme un élément variable plutôt que comme une limite fixe. Les articles et expositions publiés sur ma soulignent cette qualité temporelle autant que la géométrie spatiale.

- Programmez l’espace intermédiaire. Donnez une fonction aux espaces « désormais » : un siège dans une niche, un coin thé près de la fenêtre, une allée ombragée propice aux interactions sociales. Lorsque l’espace intermédiaire accueille une activité réelle, ma devient public : les gens se rencontrent, passent du temps et acceptent le rythme du bâtiment comme s’il était le leur. Dans le contexte contemporain, les recherches et les thèses sur ma défendent précisément cela : l’espace vide, hôte des flux et des rencontres.

Leçons à tirer du design traditionnel japonais

Dans les maisons à piliers et poutres, l’espace entre les colonnes crée une division répétitive (ken) qui organise les pièces, la vue et les déplacements. Dans les applications japonaises, l’espace était mesuré en tsubo (un carré ken), tandis que la disposition des pièces était basée sur le tatami. Cela prouve que les objets, mais aussi les proportions et les espaces, structurent la vie. Utilisez des divisions cohérentes pour créer un rythme lisible ; laissez quelques divisions ouvertes pour que le rythme puisse respirer (double hauteur, cour).

Engawa — une étroite véranda donnant sur le jardin — transforme le bord en un espace habitable où l’on peut s’asseoir, saluer et regarder la pluie tomber. De nos jours, on peut l’interpréter comme des saillies profondes, des galeries en forme de porche et des couloirs extérieurs qui adoucissent le climat et invitent à des rencontres fortuites.

Les salons de thé, les scènes de Nô et les allées du jardin constituent des séries scénographiques : comprimer, relâcher, tourner, révéler. Empruntez cette dramaturgie aux cliniques, aux écoles et aux lieux de travail : des passages étroits et courts avant les espaces communs lumineux, des entrées silencieuses pour se recentrer, des cadres panoramiques qui valent la peine de faire quelques pas supplémentaires. Les expositions « Ma : Espace-temps au Japon » ont rendu visible cette logique interdisciplinaire ; les architectes peuvent la mettre à profit.

3. « Gezelligheid » (néerlandais) : convivialité dans l’espace

Créer une ambiance chaleureuse dans les espaces communs

Gezelligheid est un mot clé de la culture néerlandaise qui signifie convivialité, chaleur humaine, amitié sincère, confort et simplicité. Il est dérivé du mot gezel (« ami »). Il ne s’agit pas seulement d’une ambiance intérieure, mais d’une atmosphère sociale que les gens créent activement ensemble. Le linguiste Bert Peeters définit le mot gezellig comme un mot riche sur le plan culturel et difficile à traduire, et montre comment ce mot exprime les lieux et les moments où les gens veulent être, où ils veulent faire quelque chose ensemble et où ils ont le sentiment que « rien de mauvais ne peut arriver ici ». Ce cadre constitue un résumé puissant de la conception de l’hospitalité et des espaces publics intérieurs.

Un exemple classique est celui des bruin café (cafés bruns) aux Pays-Bas : petites salles, bois usé, éclairage à la bougie et tables rapprochées qui encouragent les conversations entre amis et inconnus. La palette de matériaux et l’éclairage — bois foncé, plafonds tachés de tabac, lampes douces à faible intensité — créent délibérément une atmosphère sociale qui favorise la conversation. Les guides touristiques et culturels associent systématiquement ces cafés à la notion de gezelligheid.

Peeters mentionne également le gezellige drukte — « une agitation agréable » — comme une caractéristique : un nombre suffisant de personnes, des risques faibles et un rythme tranquille. Le design, l’échelle (petites pièces), la perméabilité (vues sur la rue) et les rituels (café à 11 heures, jeux de société au bar) peuvent mettre en scène cette effervescence. En d’autres termes, la gezelligheid n’est pas un style, mais un comportement induit par le lieu.

Éléments de conception favorisant le confort social

Commençons par les trois questions tirées de la définition du lieu « gezellig » donnée par Peeters : Les gens ont-ils envie d’être ici ? Peuvent-ils faire des choses simples ensemble ? La pièce procure-t-elle un sentiment de sécurité et de confort ? Traduisez ces questions en caractéristiques concrètes : un éclairage tamisé et chaleureux à hauteur des yeux ; des matériaux tactiles qui adoucissent le son (bois, tissu, liège) ; des petites tables placées suffisamment près les unes des autres pour que les gens puissent s’entendre ; et des coins qui invitent à s’attarder — des fauteuils près des fenêtres, des comptoirs de bar et des sièges près des entrées.

Utilisez le café brun comme un livre de motifs : les surfaces en bois stratifiées, les coins intimes et les espaces de détente informels favorisent immédiatement la sociabilité. Gardez les plafonds aussi sobres que possible et laissez les puits de lumière créer des « îlots » propices à la conversation. Évitez les surfaces dures et réverbérantes qui empêchent la conversation. Il ne s’agit pas seulement d’esthétique, mais aussi d’indices environnementaux qui reviennent sans cesse lorsqu’on explique pourquoi les cafés bruns sont si gezellig.

Programmez l’ambiance. Peeters montre que la gezelligheid se développe lorsque les gens peuvent faire ensemble de petites choses pendant un certain temps, comme boire un verre, jouer à un jeu ou écouter un spectacle simple. Ajoutez des rituels conviviaux à votre calendrier (soirées acoustiques, dîners en famille, pauses café dans le quartier). Dans les panneaux et les règlements, préférez l’invitation à l’instruction ; la gezelligheid naît du consentement, pas du contrôle.

Urbanisme tenant compte de la convivialité

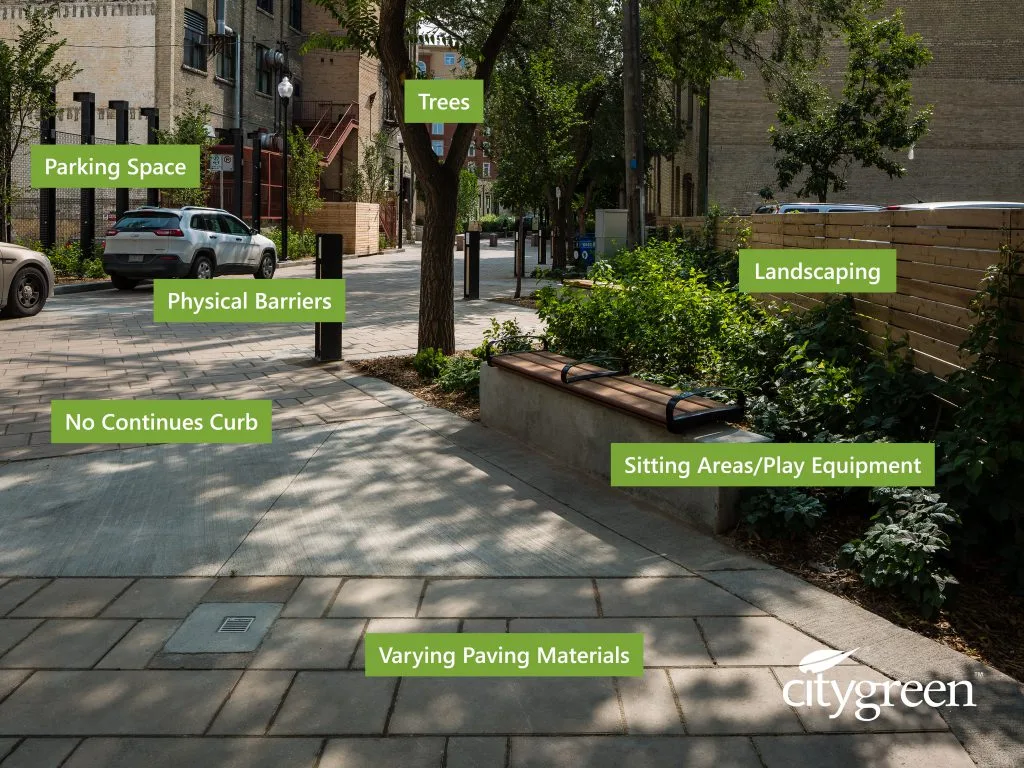

À l’échelle urbaine, le concept néerlandais de « woonerf » (« rue-rue ») ajoute une dimension conviviale à la mobilité. Apparu aux Pays-Bas dans les années 1960 et 1970, le woonerf considère la rue comme un espace social commun : vitesses très réduites pour les véhicules, trottoirs continus, arbres et bancs sur la chaussée, priorité aux piétons et aux jeux. Les évaluations ont montré une diminution des accidents, une augmentation des interactions sociales et des jeux d’enfants, ainsi qu’un niveau élevé de satisfaction des habitants ; en d’autres termes, grâce à sa conception, la rue est devenue gezellig.

Les hofjes historiques (cours intérieures caritatives) offrent un autre modèle : de petites maisons situées autour d’un espace vert calme, fermé à la circulation mais ouvert à la vie communautaire. Le Begijnhof d’Amsterdam montre comment cette typologie crée des « oasis urbaines », des espaces de tranquillité semi-privés au sein de la ville, où l’appartenance est pratiquée au quotidien. Des recherches contemporaines et des guides urbains documentent pourquoi les hofjes sont attrayants depuis des siècles et comment ils continuent aujourd’hui à offrir un confort social.

Pris ensemble, ces exemples correspondent au test sémantique réalisé par Peeters pour définir la gezelligheid : une présence humaine, des activités faciles et des environnements offrant un sentiment de sécurité accueillant. Qu’il s’agisse d’une rue animée, d’un ensemble de cours intérieures ou d’un bar éclairé à la bougie, concevez des espaces à petite échelle, aux contours flous et adaptés aux rituels quotidiens ; l’atmosphère fera le reste.

4. « Sobremesa » (espagnol) : Ce qui reste après le repas

Conception pour les moments post-fonctionnels

Le mot « sobremesa » désigne le moment où l’on reste à table après le repas : les conversations, les plaisanteries, le plaisir du silence qui suit le repas. Les autorités linguistiques espagnoles définissent ce mot comme « le temps passé à table après le repas », ce qui constitue un résumé parfait pour les architectes : ne concevez pas seulement le repas, mais aussi le moment qui suit.

Culturellement, la sobremesa s’inscrit dans une éthique méditerranéenne plus large de l’amitié. L’inscription du régime méditerranéen au patrimoine de l’UNESCO célèbre clairement l’hospitalité, les relations de voisinage et le fait de manger ensemble non seulement comme un menu, mais aussi comme une pratique culturelle commune. Concevoir pour la sobremesa, c’est honorer ce moment et cet espace social qui favorisent la conversation, le contact visuel et un rythme tranquille.

Les données relatives à l’utilisation du temps permettent d’expliquer pourquoi ces espaces sont importants : les pays d’Europe du Sud (y compris l’Espagne) consacrent plus de temps à manger et à boire que les autres pays, ce qui prolonge naturellement la période « après ». Compte tenu de cette réalité, prévoyez des aménagements qui ne nécessitent pas de transformation immédiate et créez des micro-espaces à proximité de la table (un buffet pour le café, un coin salon pour les grands-parents, une petite aire de jeux pour les enfants) afin que les gens puissent se réorganiser sans avoir à partir.

Une architecture qui donne envie de rester

Dans les espaces intérieurs, la tradition de recherche sur « l’environnement de service » montre que l’environnement physique (éclairage, acoustique, température, disposition des sièges) détermine la durée du séjour des personnes et leur ressenti pendant ce séjour. Des pools de lumière chaude au niveau du visage, une absorption acoustique douce et des sièges confortables et mobiles sont autant de petites décisions qui prolongent la durée du séjour et facilitent la conversation.

Les indices environnementaux sont également importants. Des expériences classiques menées sur le tempo de la musique d’ambiance ont montré que les tempos plus lents prolongent la durée de séjour des clients dans l’établissement (et ont parfois une incidence sur les ventes). Vous pouvez exploiter cette information en créant des listes de lecture qui ralentissent le tempo après le dessert. L’objectif n’est pas la consommation, mais le fait que les clients acceptent de rester dans l’établissement.

En dehors du restaurant, les preuves recueillies dans les espaces publics vont dans le même sens. Les travaux de terrain menés par William H. Whyte sur les places publiques ont montré que la présence de chaises simples et mobiles augmentait considérablement le temps passé sur place et les interactions sociales. En effet, ces chaises offrent aux gens plusieurs options : s’exposer au soleil ou à l’ombre, rejoindre un petit groupe, déplacer sa chaise pour écouter une autre histoire, etc. C’est la logique de la sobremesa à l’échelle de la ville.

La valeur culturelle des lieux où l’on ne se presse pas

La sobremesa revêt une importance sociale : c’est le lieu où les familles se réconcilient, où les amis discutent et où les idées émergent. Les médias espagnols la présentent régulièrement comme une tradition déterminante, voire parfois comme un patrimoine culturel, et les publications latino-américaines reflètent la même pratique outre-mer. Lorsque les architectes conçoivent une pièce où les gens peuvent « s’attarder un moment », ils ne se contentent pas d’ajouter du confort, ils préservent également un rituel social vivant.

À l’échelle urbaine, les « tiers-lieux » (cafés, bibliothèques, parcs) sont précieux précisément parce qu’ils favorisent cette coexistence sereine. Les interprétations contemporaines soulignent la nécessité de rénover ces lieux et de les reconstruire en tant qu’environnements accessibles, accueillants et sans pression. Concevoir des terrasses, des places et des cafés qui mettent l’accent sur l’existence plutôt que sur l’efficacité permet de reconnecter les villes au plaisir de passer du temps dans la vie quotidienne.

La politique peut être une aide ou un obstacle. Des villes comme Barcelone réglementent activement les terrasses des cafés afin de trouver un équilibre entre le confort des riverains et la vie dans les rues ; les exploitants exercent parfois des pressions dans le sens inverse et imposent des restrictions horaires qui réduisent les heures d’ouverture. De bonnes règles et une bonne conception visent un juste milieu : des heures d’ouverture et des restrictions sonores claires, mais des espaces confortables et flexibles pour permettre à la culture de la détente de se perpétuer.

5. « Heimat » (allemand) : sentiment d’appartenance à travers le lieu

Architecture et identité

Heimat ne signifie pas seulement « maison ». En allemand, ce mot associe les notions de lieu, de mémoire et d’appartenance ; il désigne généralement la région ou l’environnement dans lequel une personne a ses racines. Cette charge émotionnelle est clairement visible dans les entrées du dictionnaire : Heimat est le lieu où une personne a grandi ou où elle se sent chez elle parce qu’elle y vit depuis toujours. Pour les concepteurs, cela signifie que les bâtiments peuvent être plus qu’un simple abri, ils peuvent renforcer l’identité.

Les historiens montrent comment le concept de Heimat a façonné l’identité allemande en reliant les éléments locaux et nationaux. Celia Applegate soutient que la « vision Heimat » met en avant les cultures régionales plutôt que de simplement s’opposer aux étrangers, tandis qu’Alon Confino explique comment les Allemands ont imaginé leur nation à travers leurs liens locaux, en transformant les paysages villageois, les dialectes et les traditions en mémoire nationale. Pour les architectes, cela signifie des conceptions qui respectent les matériaux et les motifs régionaux sans les caricaturer.

Ce concept est puissant et flexible. Les universitaires soulignent que son imprécision facilite son utilisation dans le domaine du marketing ou de la politique, et qu’il peut être inclusif ou exclusif. Ce dilemme fait partie des débats actuels en Allemagne (il existait même un poste fédéral dédié à la « Heimat » au sein du ministère de l’Intérieur). Une bonne conception considère le concept de « Heimat » non pas comme un obstacle, mais comme un élément invitant à créer des liens inclusifs.

Reconstruire la Heimat dans les contextes post-conflit

Après une destruction, certains lieux peuvent aider les gens à revenir émotionnellement avant même d’y revenir physiquement. La Frauenkirche reconstruite à Dresde en est un exemple frappant : reconstruite en grande partie grâce à des dons (1994-2005), cette église est considérée par l’église et la ville comme un symbole de réconciliation et d’unité européenne. Sa structure, qui mélange les pierres d’origine endommagées et les nouvelles pierres, rend les souvenirs visibles plutôt que de les effacer.

La culture commémorative décentralisée de l’Allemagne renforce également le sentiment d’appartenance dans la vie quotidienne. Le projet Stolpersteine de Gunter Demnig marque les anciennes maisons des personnes persécutées par le nazisme à l’aide de petites « pierres d’achoppement » en laiton placées sur les trottoirs. Avec plus de 116 000 pierres dans plus de 1 800 municipalités, ce réseau transforme les rues en archives silencieuses et permet aux habitants d’organiser des cérémonies commémoratives devant leur porte.

Le Centre de documentation sur le déplacement, l’exil et la réconciliation de Berlin élargit son point de vue à l’expérience humaine commune d’une seule nation. Ouvert en 2021, le centre retrace les migrations forcées du XXe siècle et d’aujourd’hui et offre un espace public pour assimiler les pertes et reconstruire la confiance sociale. Ce sont là les éléments fondamentaux de la Heimat post-conflit.

Conception pour l’appartenance multiculturelle

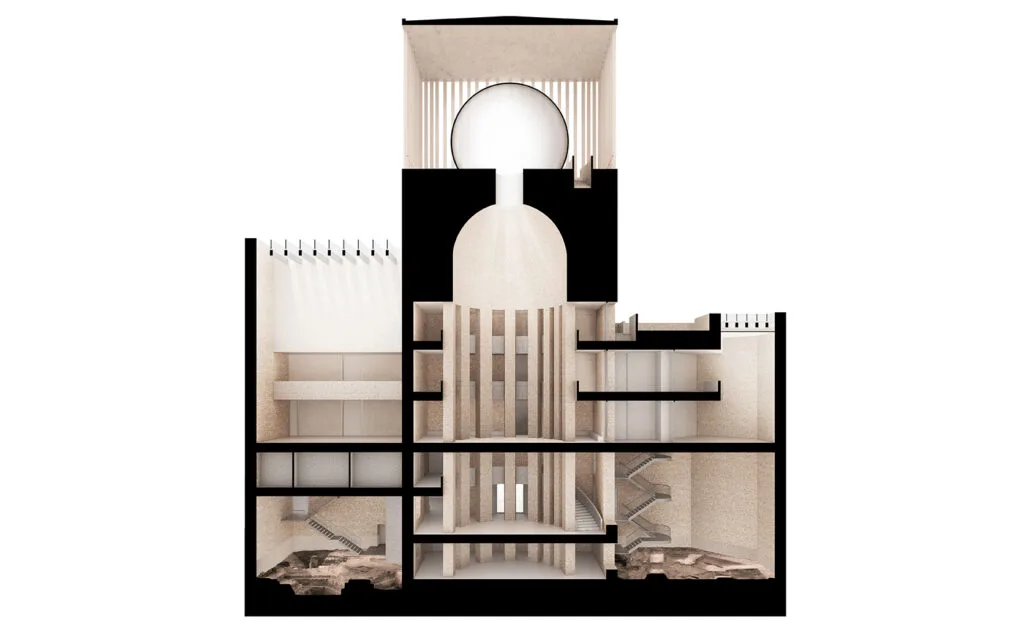

La Heimat contemporaine doit fonctionner pour les villes plurelles. Sur le plan architectural, la House of One à Berlin apporte une réponse : sous un même toit, une synagogue, une église et une mosquée sont reliées entre elles par un hall commun central dédié à la rencontre et à l’apprentissage. Conçu par KUEHN MALVEZZI en collaboration avec des équipes structurelles telles que sbp et Arup, le projet est situé sur les fondations historiques de la Petriplatz et relie une nouvelle cohabitation à la mémoire urbaine profonde. Il s’agit d’un scénario spatial ouvert pour une appartenance commune.

La politique urbaine peut soutenir ces lieux. Le programme fédéral allemand Soziale Stadt (« Ville sociale ») a investi pendant vingt ans dans les espaces publics, les centres communautaires et les infrastructures sociales des quartiers ; depuis 2020, il a été intégré au programme Sozialer Zusammenhalt (« Cohésion sociale »). L’objectif est pratique : améliorer les lieux de rencontre quotidiens (bibliothèques, cours, aires de jeux) afin de permettre aux habitants d’origines différentes de tisser des liens durables. Les architectes peuvent participer à ces programmes en proposant des conceptions modestes, flexibles et élaborées en collaboration avec les communautés locales.

6. « Duende » (espagnol) : la profondeur émotionnelle d’un lieu

Les lieux qui évoquent le Tout-Puissant

En espagnol, « Duende » peut signifier un charme mystérieux et indescriptible, une intensité qui envahit un souvenir ou un lieu.

Federico García Lorca a poussé ce terme encore plus loin : ce n’est pas une question de talent ou de style, mais plutôt une force obscure et terrestre qui donne vie à l’art, une lutte qui transcende la technique. En architecture, considérez le duende comme une charge émotionnelle qui résulte de la combinaison des matériaux, de la lumière et du silence, et qui nous transporte au-delà des mots.

Cela s’approche des limites du sublime — des sentiments mêlés d’attirance et d’inquiétude, ce que des philosophes comme Kant ont appelé « le plaisir par le dégoût » pour décrire leur admiration. On ressent cette vibration dans les lieux qui compriment et libèrent la lumière, accentuent les contrastes ou confrontent à la mort et à la mémoire.

La chapelle de Ronchamp, avec ses murs épais qui résistent aux rayons lumineux, transforme une colline en un lieu de révélation. La chapelle Bruder Klaus Field de Zumthor est un espace en bois brûlé recouvert de béton, avec un œil au centre : brut, solitaire et étrangement lumineux. La chapelle de la Lumière d’Ando est une croix de lumière naturelle découpée dans le béton, d’une simplicité sensible qui aiguise les sens.

Le flamenco, forme d’art la plus associée au duende, est reconnu par l’UNESCO pour la diversité des émotions qu’il transmet, telles que la tristesse, la joie, la peur et l’allégresse, et rappelle aux architectes que les rituels culturels nous enseignent comment les lieux peuvent receler des émotions profondes.

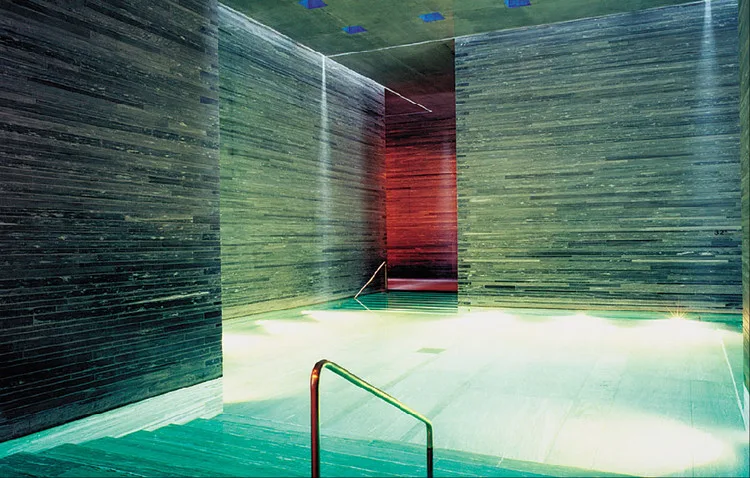

Importance, lumière et duende

La pierre angulaire de Peter Zumthor est « l’atmosphère », une ambiance intense et particulière qui rend palpable la présence d’un bâtiment. Le réalisme des matériaux en fait partie intégrante : à Vals, 60 000 dalles de quartzite local, l’eau fraîche et la lumière tamisée vous plongent dans un silence minéral, qui est autant un scénario sensoriel qu’un plan. À Bruder Klaus, l’intérieur est littéralement le souvenir du feu : 112 troncs d’arbres sortis d’un moule en béton ont brûlé, laissant derrière eux une grotte carbonisée qui diffuse la lumière comme une étoile.

La lumière écrit les émotions. Les ouvertures de Ronchamp diffusent les rayons comme un phare ; la boîte en béton d’Ando se transforme en chapelle lorsque la lumière traverse l’obscurité. Les recherches contemporaines confirment cette intuition : « l’atmosphère » résulte de la manière dont la lumière, la texture, la géométrie, l’acoustique et l’ordre harmonisent l’humeur et les comportements — c’est un effet que nous pouvons concevoir et mesurer de plus en plus.

La psychologie environnementale propose un concept triple pour expliquer pourquoi certains lieux sont attrayants et d’autres ennuyeux : le charme, la cohérence et la sincérité. Le duende n’est pas identique à ces concepts, mais il tire parti de leur interaction : lorsque la cohérence est faible, la grandeur se transforme en chaos ; lorsque le charme est faible, l’intensité disparaît.

L’architecture comme performance émotionnelle

Le duende de Lorca naît dans la lutte vivante ; dans les bâtiments, la « performance » consiste en des séquences chorégraphiées au fil du temps pour les corps. Des voies d’accès qui se referment puis s’ouvrent, des seuils qui étouffent le bruit et des pièces qui laissent entrer la lumière comme un signe : voilà la mise en scène. L’entrée latérale et l’écran incliné d’Ando à Ibaraki transforment une simple boîte en une apparition dramatique ; lorsque vous voyez la croix lumineuse pour la première fois, ce n’est pas une image statique, mais une ligne d’entrée.

Si le concept de duende vous semble peu scientifique, prenez note des preuves de plus en plus nombreuses : des études montrent que la forme construite peut modifier les émotions, la physiologie et les comportements ; des dimensions telles que la fascination et la cohérence façonnent de manière cohérente la réponse esthétique dans les environnements naturels et architecturaux. De nouveaux projets testent les atmosphères à l’aide de mesures neurologiques, physiologiques et d’auto-évaluation, et considèrent l’humeur comme une variable de conception plutôt que comme un événement fortuit.

Alors, faites en sorte que le design soit comme une performance : écrivez le rythme (lumière et ombre), choisissez les acteurs (pierre, eau, bois, air) et ponctuez les silences. Lorsque la structure, l’ordre et la perception sont en harmonie, les lieux peuvent transmettre une émotion, une profondeur que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez dans vos tripes.

7. « Wabi-Sabi » (japonais) : la beauté dans l’éphémère

Célébrer le vieillissement, le temps qui passe et le temps

Le wabi-sabi est une esthétique japonaise qui trouve la beauté dans l’imperfection, le temporaire et l’inachevé. « Wabi » désigne la simplicité modeste, tandis que « sabi » exprime la patine silencieuse du temps, telle que les rayures et l’usure. Ces deux concepts combinés encouragent les designers à considérer les nœuds, les fines fissures et les pigments décolorés par le soleil dans le bois non pas comme des imperfections à éliminer, mais comme une partie intégrante de la réalité de l’espace.

Les scientifiques fondent la signification du mot « sabi » sur des expressions telles que « patine rustique » et « bien vieilli », ce qui marque un glissement de son sens initial d’« abandon » vers une appréciation positive des traces laissées par le temps.

Dans la pratique, cela signifie prêter attention aux détails pour obtenir un changement élégant : laisser le cuivre ou l’acier résistant aux intempéries former des couches d’oxyde qui se referment d’elles-mêmes ; choisir des surfaces qui peuvent se patiner de manière uniforme ; mettre en valeur les réparations plutôt que de les dissimuler. Par exemple, l’acier résistant aux intempéries est conçu pour développer une « rouille » protectrice qui stabilise et réduit la corrosion future — c’est le reflet technique de la patine du sabi. Cette couche se répare d’elle-même, même après avoir été rayée.

Les designers peuvent également s’inspirer du kintsugi, l’art de réparer les poteries cassées à l’aide de laque et d’or. Il s’agit d’une métaphore matérielle de la réparation, interprétée comme un renouveau plutôt qu’une perte. Les institutions qui expliquent le kintsugi le relient clairement à l’acceptation des imperfections et du temps qui passe, caractéristique du wabi-sabi.

Le wabi-sabi, une esthétique durable

Le wabi-sabi s’accorde naturellement avec le design circulaire : préserver ce qui existe, concevoir pour réparer et laisser les matériaux vieillir dignement. Les cadres économiques circulaires mettent l’accent sur l’élimination des déchets, la mise en circulation des produits à leur valeur maximale et la régénération de la nature. Les architectes peuvent exprimer ces principes à travers des revêtements durables, des plans adaptables et des détails faciles à réparer.

Il existe des exemples de la culture japonaise de la réparation : les textiles boro — des vêtements superposés, raccommodés à plusieurs reprises — sont utilisés depuis des générations et sont aujourd’hui étudiés et exposés comme un artisanat créatif. Considérer le raccommodage non pas comme un compromis, mais comme une expression esthétique, est l’essence même du wabi-sabi.

À l’échelle urbaine, le respect du temps inhérent au wabi-sabi favorise la réutilisation adaptative plutôt que la démolition. Les directives professionnelles de l’AIA encouragent la conception axée sur l’adaptabilité, la démolition et la réutilisation des bâtiments/matériaux. Ces choix préservent le carbone stocké et permettent de conserver la « mémoire » des lieux tout en favorisant leur évolution.

Exemples architecturaux de beauté imparfaite

Tous les 20 ans environ, le temple shintoïste le plus vénéré du Japon est entièrement reconstruit lors d’une cérémonie appelée Shikinen Sengū. Cette pratique permet de renouveler le bois, de transmettre le savoir-faire artisanal et d’équilibrer la permanence et l’éphémère. Il s’agit d’un monument vivant à l’échelle du paysage, incarnant la philosophie wabi-sabi.

Le jardin de promenade et les pavillons de thé de Katsura incarnent l’idéal de la maison de thé avec leurs matériaux naturels, leur élégante simplicité et leurs pièces ouvertes aux changements saisonniers. La tradition sukiya-zukuri représentée par cette structure met en avant l’harmonie rustique, le bois laissé à l’état naturel et l’échelle intime plutôt que le caractère monumental.

Le célèbre jardin sec de Kyoto — quinze rochers disposés sur du gravier ratissé — invite le regard à se reposer autant sur la forme que sur le vide. Vous ne pouvez pas voir toutes les pierres en même temps ; le manque est voulu. C’est une leçon spatiale sur l’acceptation et la perception attentive.

Les designers contemporains utilisent du cèdre carbonisé (yakisugi) ou des métaux patinés honnêtes qui ne se cachent pas derrière la perfection du plastique, mais permettent aux bâtiments de vieillir de manière visible, en enregistrant le climat et les textures au fil des décennies.