Contexte de l’objectif vertical

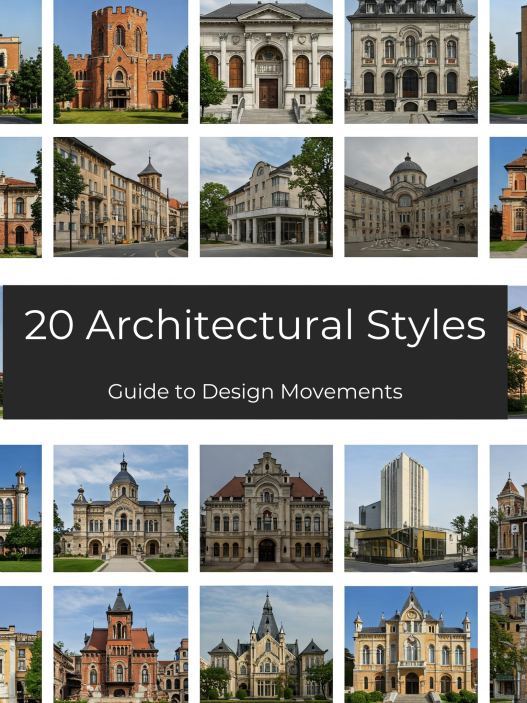

Contexte historique de l’évolution des gratte-ciel

Les gratte-ciel sont apparus lorsque les villes ont manqué d’espace horizontal et qu’une nouvelle confiance structurelle a été découverte. À la fin du XIXe siècle, à Chicago, les ossatures métalliques ont remplacé les lourds murs de pierre et ont permis aux bâtiments de s’élever sans s’effondrer sous leur propre poids. Les ascenseurs ont éliminé les barrières psychologiques liées à la hauteur et l’idée de considérer les bâtiments comme des quartiers verticaux est devenue acceptable tant pour les ingénieurs que pour les citoyens ordinaires. Le Home Insurance Building est souvent présenté comme un tournant décisif qui a tout changé, car il utilisait une ossature métallique à la place de pierres empilées et porteuses.

Au fur et à mesure que le XXe siècle avançait, les charpentes en acier, les contreventements et la résistance au feu sont devenus un ensemble d’outils communs. Ce processus, qui ressemblait à une course vers la victoire, impliquait également une amélioration constante des méthodes : des charpentes plus légères, des noyaux plus rigides, des façades plus intelligentes et des structures plus sûres. La hauteur est devenue une sorte de théâtre public pour les capitaux privés ; chaque étage supplémentaire s’est transformé en espace louable et en intérêt culturel. Ce lien entre la technologie et la finance signifiait que les silhouettes refléteraient les cycles économiques et les goûts artistiques.

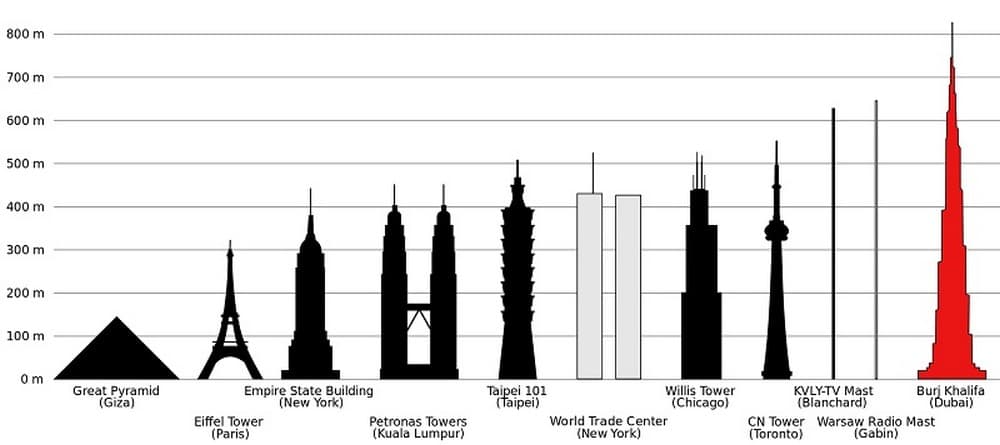

Les tours « mégatall » actuelles, dont la Burj Khalifa, sont les héritières de cette tradition qui s’étend de Chicago à New York, mais elles reposent sur une nouvelle logique structurelle. Au lieu d’un tube unique ou d’une simple ossature, elles répartissent les forces grâce à des plans profilés et à des noyaux ajustés qui dirigent le vent autour du bâtiment. C’est là que l’histoire de la hauteur se transforme en histoire de géométrie et d’aérodynamique ; ce changement rend l’extrême hauteur plus sereine et contrôlée qu’imprudente.

Vision urbaine et stratégie économique de Dubaï

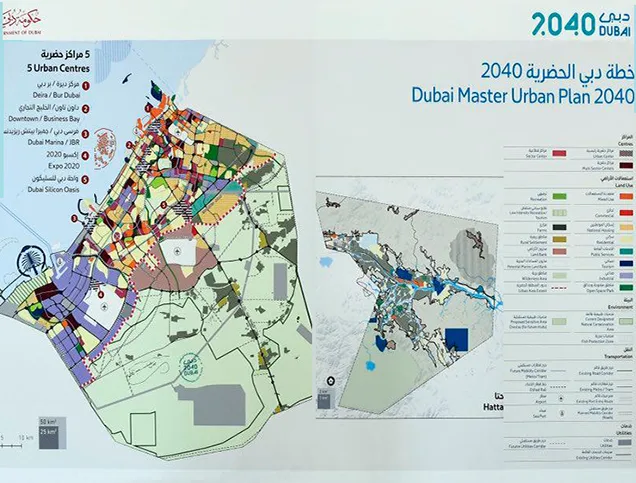

La période des gratte-ciel à Dubaï n’est pas un hasard architectural, mais une stratégie économique. Le programme D33 de la ville, qui met l’accent sur le prestige urbain, les infrastructures et l’entrepreneuriat, est clairement lié à l’objectif de doubler l’économie d’ici 2033 et de figurer parmi les trois meilleures villes au monde où il fait bon vivre, investir et travailler. La silhouette familière de Dubaï, avec ses gratte-ciel, sert à la fois de signal et de plateforme : elle attire les capitaux, les talents et les visiteurs tout en promettant un certain style de vie et un rythme de travail soutenu.

Outre ses objectifs de croissance, le plan directeur urbain 2040 de Dubaï vise à rééquilibrer la qualité de vie dans la ville en agrandissant les espaces verts, en améliorant l’efficacité des ressources et en reliant entre eux des quartiers plus sains. Dans le langage politique, on perçoit la volonté de transformer l’image d’une ville axée sur la voiture et les centres commerciaux en une ville plus praticable à pied, plus inclusive et plus résiliente. L’objectif est de préserver l’échelle mondiale sans perdre le confort humain, un équilibre particulièrement délicat dans une métropole au climat chaud.

Le tourisme est au cœur de cette stratégie. Les campagnes et les nouvelles voies d’obtention de visas ont transformé Dubaï d’une simple escale en une destination à part entière, et les records de fréquentation ont contribué à confirmer la validité des investissements réalisés dans les structures et les zones emblématiques. La silhouette est un atout marketing, mais elle n’est efficace que si l’expérience au niveau du sol (transports, ombrage, espaces culturels, hôtels abordables) progresse au même rythme. Dubaï s’efforce actuellement de gérer clairement cette tension.

Le symbolisme de la hauteur dans l’architecture mondiale

Les tours ont toujours été les haut-parleurs des messages silencieux. Un bâtiment très haut concentre dans une seule silhouette les idées telles que la nation, le pouvoir institutionnel et la supériorité technologique. De New York à Kuala Lumpur, puis à Dubaï, plus vous montez haut, plus le bâtiment agit comme un panneau publicitaire reflétant les valeurs de ceux qui l’ont construit. Même si les façades sont différentes, le message commun est le même : être vu, être pris en compte et être mémorisé.

Cependant, les symboles changent avec le temps. Au XXIe siècle, un bâtiment qui bat tous les records ne doit pas seulement être haut, il doit également être efficace, s’intégrer dans le contexte culturel et respecter l’environnement. La géométrie du Burj fait référence aux formes régionales, tandis que son noyau structurel résout les problèmes de vent et de stabilité avec une économie élégante. Ce duo symbolise à la fois l’appartenance locale et la sophistication mondiale. La leçon à tirer ici est qu’aujourd’hui, la hauteur doit véhiculer un récit sur l’identité, le climat ou la vie publique, sinon elle risque d’être perçue comme une structure qui peut être résumée en une seule phrase.

Sur le plan culturel, la signification des gratte-ciel est désormais plus ambiguë. Ils peuvent encore susciter un sentiment d’héroïsme, mais ils soulèvent également des questions telles que les inégalités, le carbone et à qui appartient réellement le ciel. Les villes attendent de plus en plus des gratte-ciel qu’ils apportent un retour sur investissement en termes d’espaces publics, de liaisons de transport ou de performances environnementales, afin que le symbolisme de la hauteur n’occulte pas la réalité vécue en bas.

Concours d’architecture pour le ciel

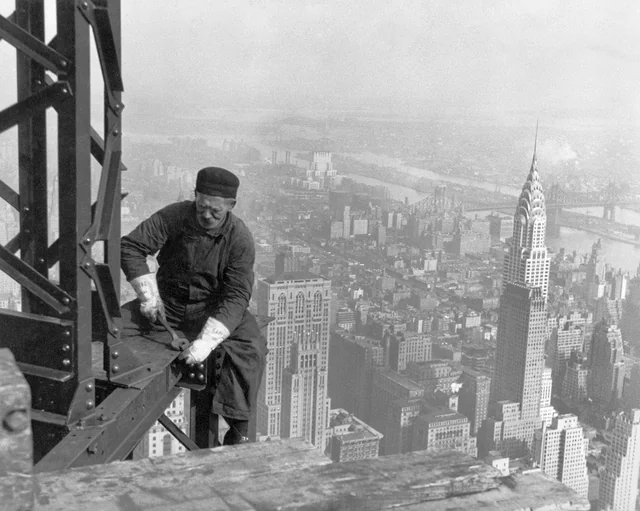

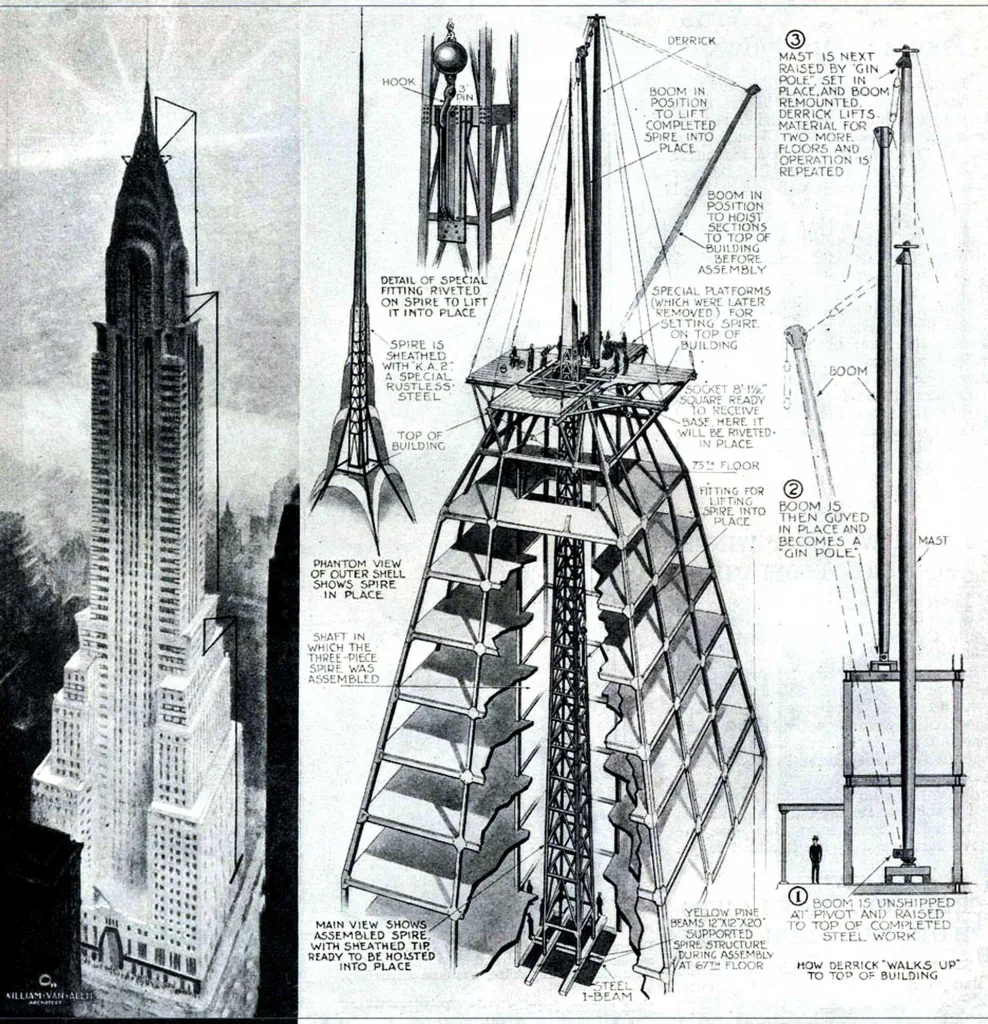

La « course vers le ciel » est plus ancienne que Dubaï. En 1930, le Chrysler Building a détenu brièvement le record mondial avant d’être éclipsé par l’Empire State Building. La rivalité entre ces deux bâtiments a fait de la construction métallique un sport qui a fait la une des journaux. Ces événements ont appris aux promoteurs immobiliers que la publicité et le prestige pouvaient être aussi précieux que les loyers, et aux ingénieurs à mettre en scène la construction comme une chorégraphie. Le public a appris à lire les grues comme les amateurs de sport lisent les tableaux d’affichage.

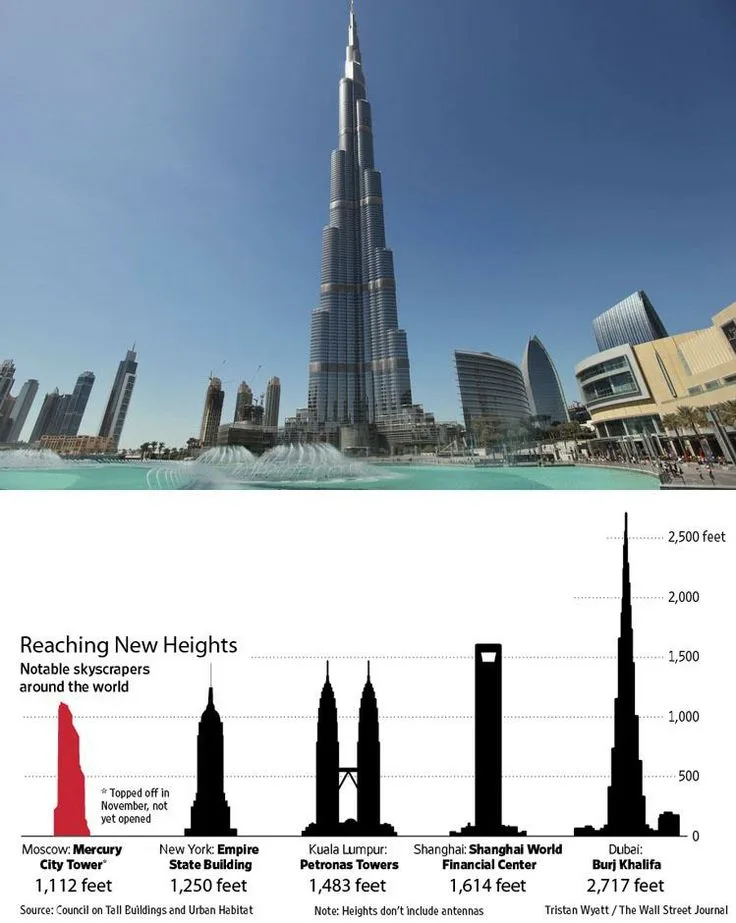

À la fin du XXe siècle, le flambeau est passé à l’Asie et au Golfe. Les tours Petronas et Taipei 101 ont déplacé le record mondial vers l’Est, puis la Burj Khalifa a complètement redéfini l’échelle. Le système de noyau soutenu, grâce à un plan à trois lobes qui recule lors de l’ascension, permet de diriger la gravité et le vent vers le sol, de sorte que la finesse apparente de 828 mètres se comporte comme un corps unique et stable dans le vent. Dans une course, cela revient à la différence entre sprinter et courir à un rythme régulier ; la forme devient une stratégie pour contrôler l’aérodynamique.

Au-delà des records, la véritable compétition est désormais qualitative. Les tours ultra-hautes rivalisent désormais sur leur élégance architecturale, leur faible consommation énergétique au mètre carré et le nombre d’espaces publics qu’elles abritent. Alors que dans les années 1930, la victoire se mesurait en pieds, dans les années 2020, elle se mesure en termes d’expérience, d’adaptabilité et de cycle de vie carbone. Ce changement redéfinit la « course » pour la rendre plus intelligente plutôt que plus haute.

Les priorités urbaines en mutation au XXIe siècle

La politique urbaine mondiale s’oriente vers des quartiers compacts, à usage mixte, bien desservis par les transports en commun, où la vie quotidienne est accessible en quelques minutes et non à des kilomètres de distance. La praticabilité à pied, l’ombre et l’air pur ne sont plus un luxe, mais des exigences fondamentales pour la dignité humaine. Reflétant cet esprit, le Nouvel agenda urbain demande aux villes de concevoir des projets qui tiennent compte à la fois de la santé sociale et de la responsabilité climatique. Cette directive modifie notre façon d’évaluer les gratte-ciel et les rues qui les entourent.

Dubaï a commencé à intégrer ces idées dans son vocabulaire. Le plan 2040 prévoit de doubler les espaces verts et les zones de détente et d’améliorer l’efficacité des ressources, tandis que l’initiative « ville 20 minutes » vise à implanter les lieux de travail, les écoles et les services à une distance pouvant être parcourue à pied, à vélo ou en transports en commun. Dans une ville où règne une chaleur intense, l’échelle humaine n’est pas seulement une question de distance, mais aussi de confort thermique, d’ombre et de microclimat. C’est pourquoi les auvents, les passages voûtés et les routes rafraîchissantes ont une importance stratégique au même titre que n’importe quel élément du paysage urbain.

Considérés ensemble, c’est là le paradoxe incarné par la Burj Khalifa. C’est un chef-d’œuvre architectural et imaginaire qui a contribué à lancer l’histoire mondiale d’une ville, mais qui soulève également une question plus difficile : un lieu obsédé par la hauteur peut-il être tout aussi obsédé par ceux qui se déplacent à une hauteur comprise entre un et trois mètres au-dessus du sol, sous la chaleur et la lumière, avec leurs pieds, leurs poussettes et leurs fauteuils roulants ? L’avenir de l’« icône » se jouera là, à l’échelle de l’ombre, de la brise et des tâches de cinq minutes.

Philosophie de conception et innovations structurelles

Au-delà de son apparence grandiose, la Burj Khalifa est un exemple de travail poussé à l’extrême à partir de quelques idées simples : la forme de la tour a été conçue pour que le vent ne souffle jamais de manière régulière, trois ailes soutiennent un centre solide et les références régionales ont été combinées à une ingénierie sophistiquée. SOM et Adrian Smith ne se sont pas contentés de viser la hauteur ; ils ont adapté la forme du bâtiment au climat, à la culture et à la constructibilité afin de lui donner un aspect à la fois local et aérodynamique.

À cette échelle, chaque mouvement doit avoir plusieurs fonctions. Le plan d’étage est un équilibreur et une machine à paysage. La façade est comme un bouclier thermique et un phare. Les retraits sont à la fois une iconographie et une astuce pour lutter contre le vent. La superposition de ces objectifs est la véritable philosophie qui se cache derrière le plus haut bâtiment du monde : la beauté comme vestige visible de la convergence de nombreuses décisions techniques.

Concept architectural conçu par Adrian Smith et SOM

L’approche décrite par Smith consiste à appréhender le site, le climat et la culture comme un tout. À Burj, cela signifiait intégrer le soleil et l’air du désert dans l’ingénierie et transformer les géométries locales en structure plutôt qu’en décoration. L’objectif était d’atteindre une contextualisation à très grande échelle : une tour qui, tout en offrant des performances exceptionnelles dans des conditions extrêmes, donne le sentiment d’être profondément enracinée dans son environnement.

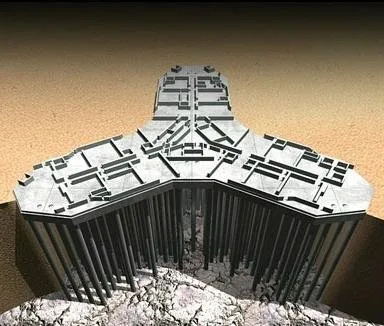

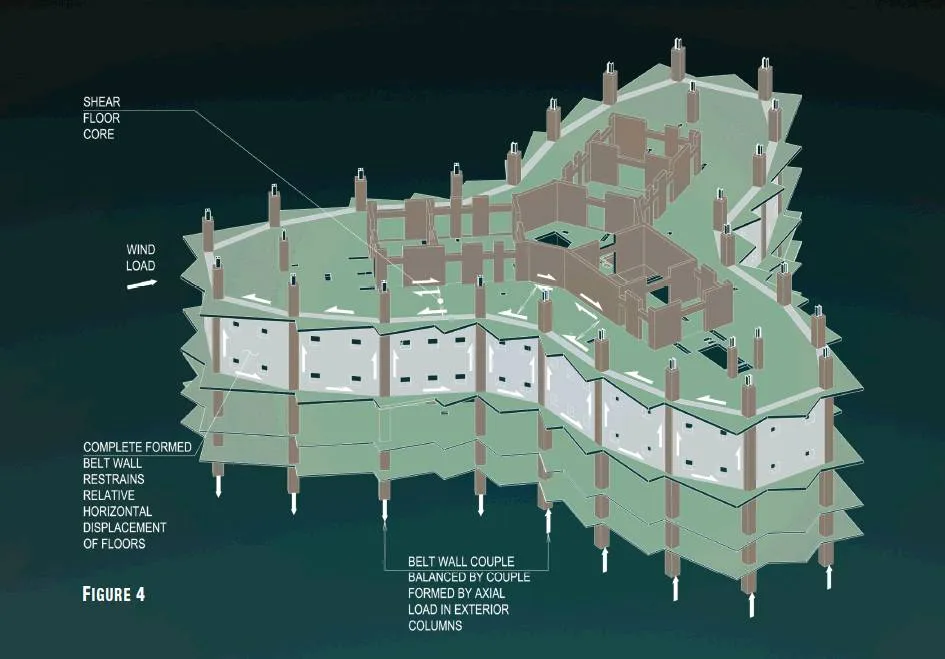

L’équipe SOM a conceptualisé cette intention sous la forme d’une géométrie rigoureuse. Un noyau hexagonal et trois ailes forment un trépied très résistant à la torsion ; les ailes se soutiennent mutuellement, de sorte que le bâtiment se comporte comme un seul corps plutôt que comme un empilement de cadres séparés. En d’autres termes, la partie architecturale est un système structurel. Cette clarté rend la tour plus légère que ne le laisse supposer sa taille, plus simple à construire et plus stable face au vent.

Sur le terrain, cette intention se manifeste non seulement en théorie, mais aussi dans la pratique. Les halls Sky divisent les longs trajets en ascenseur en quartiers dans le ciel ; les utilisations mixtes telles que les hôtels, les logements et les observatoires sont intégrées dans le plan en Y, soutenant ainsi la vue et la lumière du jour au lieu de les entraver. Le résultat est un exemple d’urbanisme vertical toujours compréhensible pour les personnes qui y vivent et y travaillent.

Inspiré de la fleur Hymenocallis

La base à trois lobes de la tour s’inspire d’une espèce de fleur locale, l’Hymenocallis. Cette référence n’est pas une métaphore ajoutée a posteriori, mais un élément fondamental du projet. Les trois « feuilles » s’éloignent d’un point central et, à mesure que la tour s’élève, elles se rétractent en spirale, de sorte que la silhouette reste fine tandis que la façon dont le vent rencontre la surface change constamment.

Cette géométrie florale s’inscrit dans la tradition des motifs islamiques — répétition, proportion et rotation —, de sorte que la forme est lisible localement de manière fluide avant même que l’on en comprenne la logique structurelle. Il s’agit d’un biomimétisme doté d’une mémoire culturelle ; les ailes en forme de pétales remplissent des fonctions pratiques : elles ouvrent des couloirs panoramiques sur le golfe, amincissent les dalles de sol des logements et des chambres d’hôtel et orientent proprement les services le long des « pétales ».

Le paysage reflétant la même fleur, le plan du bâtiment et les allées du parc s’harmonisent parfaitement. L’inspiration organise tout, du plafond du hall d’entrée au plan du site, et transforme un point de départ poétique en un langage de conception holistique.

Plan à trois niveaux en forme de Y

Le plan en forme de Y est une idée géniale que vous pouvez dessiner sur une serviette en papier. Chaque aile possède ses propres murs de couloir et ses colonnes périphériques, et ensemble, elles soutiennent un noyau hexagonal rigide. Les charges s’écoulent uniformément du haut vers la base, et la structure en trois parties empêche la flexion, l’un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans les tours élancées. Elle est élégante parce qu’elle est compréhensible : vous pouvez voir la structure dans la silhouette.

Ces ailes ne servent pas uniquement de support. Elles maintiennent les dalles au sol suffisamment basses pour laisser passer la lumière du jour et offrir une vue dégagée, ce qui permet à cette conception de s’intégrer très naturellement dans les maisons et les chambres d’hôtel. La spirale, qui se rétracte petit à petit, amincit la masse à mesure qu’elle s’élève, ce qui donne à la tour un aspect plus léger et permet au vent de la frapper toujours sous un angle légèrement différent. C’est là que la qualité spatiale et la stabilité se confondent en un même mouvement.

Le plan en Y n’est pas apparu du jour au lendemain. Les travaux antérieurs de SOM, dont l’exemple le plus direct est le Tower Palace III à Séoul, ont démontré les avantages de cette géométrie pour les logements ; à l’échelle de Dubaï, elle est devenue la clé de la hauteur. Cette lignée montre comment un plan d’étage peut évoluer d’une stratégie résidentielle vers un concept structurel méga-haut.

Innovations en matière de résistance au vent et de transfert de charge

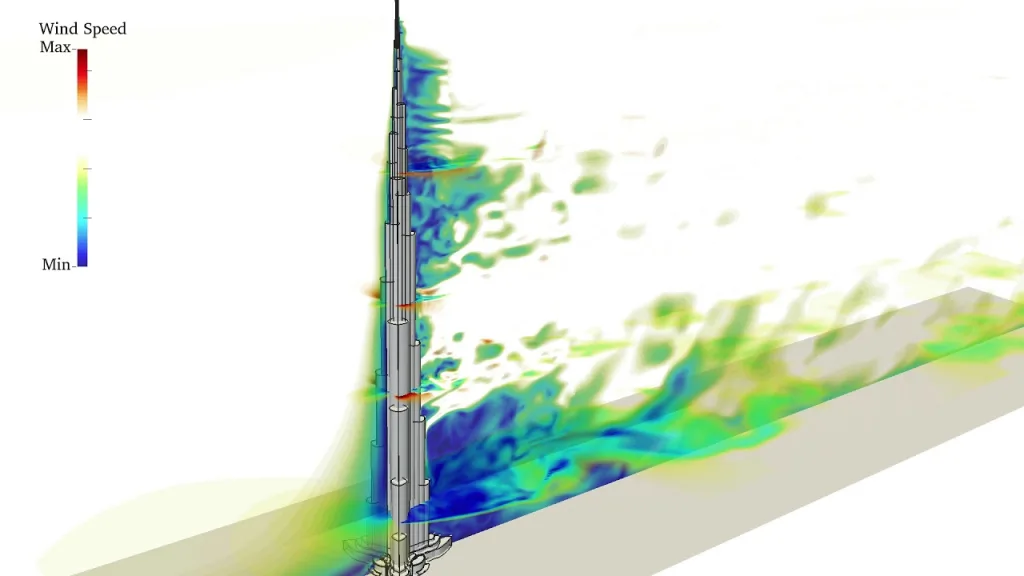

Le vent est le partenaire silencieux de Burj. SOM et ses consultants ont mené des études approfondies en soufflerie et ont conçu la forme de la tour pour « brouiller le vent », brisant ainsi les tourbillons réguliers qui font osciller les immeubles de grande hauteur. La forme en escalier et en spirale étant très efficace sur le plan aérodynamique, l’équipe n’a pas eu besoin de recourir à un amortisseur de masse ajusté, ce qui est inhabituel à cette hauteur.

La tour repose sur une plate-forme soutenue par des pieux : une couche de béton de 3,7 mètres d’épaisseur, reliée à des pieux profonds. Le système répartit les charges gravitationnelles et éoliennes de manière redondante sur le sol de Dubaï. Des études ont montré que la plate-forme et les pieux fonctionnent en partageant la charge plutôt qu’en la transférant sur un seul élément. Dans le sens vertical, les étages mécaniques/abris et les pieds de soutien contribuent à la transmission et à l’équilibrage des forces, de sorte que le noyau et les ailes fonctionnent comme un seul ensemble.

Tout cela fonctionne grâce à la simplicité fondamentale du concept structurel : moins de transfert de charge, des routes droites vers le sol et un plan qui conserve sa cohérence à mesure qu’il se rétrécit. Cela nous rappelle que la meilleure stratégie éolienne n’est pas un élément supplémentaire, mais un plan d’étage.

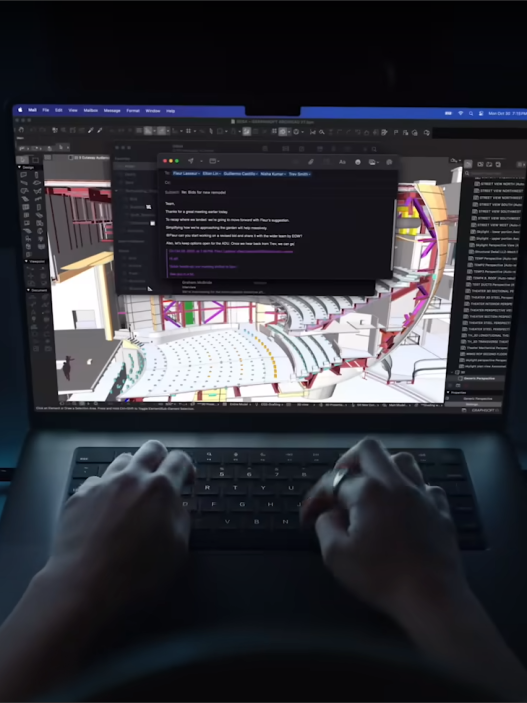

Intégration de la technologie et de l’esthétique

La façade ressemble à un bijou, mais agit comme une armure. Le mur-rideau composite — composé de dizaines de milliers de panneaux de verre réfléchissants dans des cadres en aluminium, de spandrels en acier inoxydable et d’ailettes verticales — réduit l’éblouissement, diffuse la chaleur et épure les lignes du bâtiment. Les ailettes élégantes que vous voyez sur les photos contribuent également à l’échelle visuelle de la tour et à la gestion du vent sur toute la surface.

À l’intérieur du noyau, la mobilité et le contrôle climatique sont également organisés de manière chorégraphique. Les ascenseurs Otis à double étage transportent les visiteurs à une vitesse d’environ 10 m/s et sont coordonnés par des systèmes de guidage et de suivi afin de rendre les longs trajets plus humains ; les halls d’accueil redistribuent les personnes, de sorte que la ville verticale donne l’impression d’être une série de zones plutôt qu’un voyage sans fin. Par ailleurs, les ingénieurs ont résolu le « effet de pile » observé dans les immeubles de très grande hauteur, avec des zones de pression et des contrôles, de sorte que les portes ne claquent pas et que le confort reste constant du rez-de-chaussée au dernier étage.

Même le système de refroidissement fait partie intégrante du design. L’eau de condensation provenant de la climatisation de la tour est collectée et réutilisée pour l’arrosage du parc environnant (environ 15 millions de gallons par an), créant ainsi un cycle entre le bâtiment et le paysage. La technologie se fond dans l’expérience : des intérieurs plus frais, des allées ombragées, des ailettes scintillantes, des ascenseurs aux mouvements fluides. Ce que vous percevez comme du confort est en réalité le résultat d’une ingénierie minutieuse.

Importance, systèmes et durabilité

Béton, acier et système Mega-Core

La tour est principalement constituée de béton à sa base et se compose d’un noyau hexagonal épais et de trois ailes de soutien qui partagent les charges et résistent ensemble à la torsion. Le plan a été validé par une analyse 3D complète, y compris les murs, les dalles, les fondations, les pieux et la tour en acier, et a été ajusté en fonction de la gravité, du vent et du comportement sismique. La hauteur maximale repose sur l’acier de construction de la tour, mais la rigidité quotidienne provient du béton armé haute performance qui fonctionne comme une structure unique de la pointe à la base.

Ci-dessous, le bâtiment repose sur une fondation de 3,7 mètres d’épaisseur reliée à des pieux forés en profondeur ; selon les études, 192 pieux de 1,5 mètre de diamètre s’enfoncent à environ 47-50 mètres sous la fondation, permettant ainsi aux forces verticales et latérales de trouver des voies de secours dans le sol. Cette approche de fondation sur pieux répartit les charges considérables le long des ailes du plan Y et équilibre le tassement.

L’histoire des matériaux s’étend également vers le haut : des mélanges à très haute résistance (C80/C60) ont été pompés à des hauteurs sans précédent pendant la construction, battant le record de pompage vertical à 606 mètres et prouvant que l’ère des méga-gratte-ciel s’écrira aussi bien dans la chimie et la logistique du béton que dans sa forme.

Régulation thermique dans un environnement désertique

Pendant les mois d’été chauds et humides, il faut plus qu’un simple appareil pour refroidir une méga-tour en verre, il faut tout un système. La tour est desservie par une installation de refroidissement régional à très haute capacité ; selon les chiffres publiés, elle dispose d’une capacité de refroidissement maximale d’environ 13 000 tonnes et utilise des stratégies d’entrée qui aspirent l’air plus propre et plus froid par le haut et le distribuent via des systèmes régionaux. L’équipe de conception a également lutté contre « l’effet cheminée » observé dans les bâtiments de très grande hauteur, en modélisant les différences de pression et en appliquant des méthodes d’atténuation passives et actives, afin de garantir que les portes, les ascenseurs et le confort restent constants du podium au sommet.

Les options d’enveloppe remplissent une fonction thermique avant même que les refroidisseurs ne se mettent en marche. La façade rideau combinée utilise un double vitrage et des revêtements sélectifs pour limiter les gains de chaleur solaire. Il s’agit d’une mesure très importante dans le climat de Dubaï, car de petites améliorations apportées à la façade entraînent des réductions importantes de la charge de la installation. En termes simples, moins de chaleur entrant signifie moins d’énergie sortant.

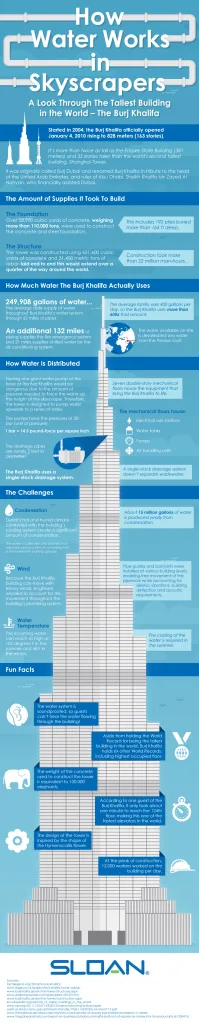

Systèmes de collecte et de réutilisation de l’eau

La climatisation ne se contente pas d’évacuer la chaleur, elle élimine également l’humidité de l’air. Au lieu de perdre le condensat, la tour le recueille et le stocke, puis le pompe pour arroser le parc environnant. SOM et l’équipe paysagiste indiquent qu’environ 15 millions de gallons sont récupérés chaque année. La condensation est transformée en chambres d’eau qui rafraîchissent les arbres d’ombrage, les pelouses et l’expérience au niveau du sol. Les résumés techniques indiquent que des tuyaux spéciaux, des systèmes de stockage et même un pré-refroidissement pendant les mois d’été sont utilisés pour garantir la fiabilité de ce cycle.

https://www.sloan.com/resources/education/infographics/how-water-works-skyscrapers

Il s’agit d’une écologie désertique pratique : elle offre un confort intérieur et une verdure extérieure, et les systèmes sont dimensionnés et conçus de manière à ce que les équipes de maintenance puissent faire fonctionner le cycle tous les jours pendant la longue saison de refroidissement. Ce n’est pas une solution complète au problème régional du stress hydrique, mais c’est un exemple rare où le sous-produit du système CVC est devenu une infrastructure paysagère.

Éclairage, façade et efficacité énergétique

Vu de près, le revêtement ressemble à un bijou — ailettes en acier inoxydable, montants anguleux, plans réfléchissants — mais chaque élément remplit une fonction climatique. Environ 26 000 à 28 000 panneaux vitrés, soulignés verticalement par des ailettes en acier inoxydable et encadrés d’aluminium, gèrent l’éblouissement, réfléchissent une partie de l’énergie solaire et régulent le flux d’air à travers la surface. Emaar précise également que le verre est recouvert d’un revêtement argenté qui permet d’économiser l’énergie afin de réduire encore davantage les gains de chaleur, ce qui est très important à cette échelle.

Le bâtiment combine une enveloppe passive avec des sources d’énergie renouvelables ciblées au niveau des services. Peu après son ouverture, un système d’énergie solaire a été installé pour répondre à une grande partie des besoins en eau chaude domestique. Selon les rapports actuels, ce système chauffe environ 140 000 litres d’eau par jour. C’est une manière élégante de transformer l’ensoleillement intense de Dubaï en une source d’énergie utile, plutôt que de le considérer comme un simple fardeau. Dans les climats chauds et secs, réduire les gains de chaleur provenant des fenêtres et passer à l’énergie solaire pour chauffer l’eau permet de réduire considérablement la consommation énergétique du bâtiment, car les fenêtres et l’eau chaude jouent un rôle important dans l’équilibre thermique.

Aspects LEED et critiques environnementales

Plus de dix ans après son achèvement, l’exploitation de la tour a été contrôlée et certifiée au plus haut niveau dans le cadre du programme LEED for Operations + Maintenance v4.1, et a obtenu la certification Platine en février 2024. Les partenaires chargés de la gestion des installations soulignent que la norme O+M met l’accent sur le fonctionnement d’un bâtiment (énergie, eau, déchets, qualité de l’environnement intérieur) plutôt que sur sa construction. Ainsi, un bâtiment emblématique existant peut encore atteindre des performances optimales grâce à une remise en service, à une surveillance et à de meilleures procédures.

Ce succès perdure, malgré certaines critiques justifiées. Les universitaires et les groupes industriels soulignent que les méga-bâtiments contiennent beaucoup de carbone sous forme de béton, d’acier et de verre, et que les « hauteurs ostentatoires » ou les tours inutiles peuvent ajouter des matériaux qui occupent beaucoup d’espace utile au sol. D’autres remettent en question les tours à dominante verre dans les climats chauds et les spectacles d’éclairage extérieur qui peuvent contribuer à la pollution lumineuse et à la consommation d’énergie en dehors des heures de travail, mais les villes et les fabricants s’efforcent de mettre en place un éclairage de façade plus responsable. Dans la région du golfe, le coût carbone de l’eau potable, généralement obtenue par dessalement, ajoute une autre dimension aux débats sur l’irrigation ou le refroidissement, mais les nouvelles installations RO fonctionnant à l’énergie solaire améliorent l’intensité énergétique de l’approvisionnement. Le tableau est mitigé : les gains opérationnels des bâtiments sont réels, mais le bilan environnemental global des mégatours fait encore l’objet de débats et d’améliorations.

Expérience humaine et divergence d’échelle

Vie verticale et distance psychologique

La vie dans les immeubles de grande hauteur éloigne les individus de leur ville. Des études associent la vie dans les immeubles de grande hauteur, en particulier les immeubles verticaux, à un plus grand mal-être psychologique et à des liens sociaux plus faibles, notamment lorsque cela s’accompagne de relations de voisinage limitées et d’un contact quotidien restreint avec la nature. Cet effet n’est pas inévitable, mais il est mesurable : plusieurs études indiquent que les risques de solitude, de peur et de stress sont plus élevés dans les environnements de grande hauteur que dans les immeubles de taille moyenne. Cela s’explique par la diminution des micro-interactions quotidiennes à mesure que l’on monte en hauteur.

Le design atténue cette distance en rétablissant le contact avec les êtres vivants. Des études montrent que les résidents qui ont vue sur des arbres, le ciel ou l’eau depuis leurs fenêtres ont généralement un niveau de bien-être supérieur à ceux qui ont vue sur un paysage urbain. Des études plus approfondies sur l’exposition à la nature aboutissent à des conclusions similaires en matière d’humeur, d’attention et de stress. Dans le contexte des méga-immeubles, cela fait de la qualité de la vue, c’est-à-dire la quantité de nature « réelle » que vous pouvez voir depuis votre domicile, un facteur de santé plutôt qu’un luxe.

Points d’observation, terrasses d’observation et séparation

Les terrasses d’observation offrent une sensation que les psychologues qualifient parfois de « vue et refuge » : nous apprécions d’observer le monde depuis un endroit sûr. Cependant, cet avantage peut se transformer en une sorte de distance, une vue panoramique élevée qui transforme la ville en paysage. Les universitaires qui travaillent sur le « tourisme urbain vertical » affirment que cette vue plongeante peut être à la fois excitante et étrangement déshumanisante, et qu’elle risque de remplacer le contact bref et soigneusement préparé avec la métropole par une réalité urbaine réduite à une ligne d’horizon collectionnable.

Le trajet en ascenseur est important. Les ascenseurs soumettent notre système vestibulaire à des changements rapides en matière d’accélération ; des expériences montrent que le corps enregistre ces changements de manière à modifier la perception du mouvement et même du temps lorsque les portes s’ouvrent. Ce bouleversement physiologique est l’une des raisons pour lesquelles le sommet semble « différent » de la ville en contrebas : vos sens ont changé de mode pour y parvenir et cette expérience est vécue comme une escapade dans un parc d’attractions plutôt que comme une extension de la vie quotidienne.

Disparition de l’interaction au niveau de la rue

Les villes fonctionnent mieux là où les bâtiments attirent le regard des gens. Des décennies d’observations urbaines montrent que les rez-de-chaussée transparents et perméables (avec de nombreuses portes, des usages variés et un véritable contact entre l’intérieur et l’extérieur) favorisent la marche, la flânerie et la sécurité informelle. Lorsque les complexes super hauts transforment leurs bords en murs vides, en retraits profonds ou en centres commerciaux intégrés, ces rencontres ordinaires disparaissent et la rue s’affaiblit. Cette perte n’est pas esthétique, elle est sociale et économique, car la « base » est la poignée de main de la ville.

Les concepteurs qui se concentrent sur ce que les piétons voient à portée de main — vitrines de magasins, seuils, petits signes d’hospitalité — signalent systématiquement que les trottoirs sont plus animés. Les immeubles de grande hauteur ne font pas exception à la règle ; ils doivent redoubler d’efforts à leur base pour contrer l’attrait des halls d’entrée privés et des magasins de détail fermés. Dans la pratique, cela signifie que les deux premiers étages ne doivent plus être considérés comme des espaces commerciaux, mais comme des espaces publics, afin que le spectacle offert par la silhouette des bâtiments ne fasse pas de l’ombre au théâtre de la rue.

Échelle, vitesse et perception de l’espace

L’altitude ne change pas seulement le paysage, elle change aussi le temps. Les géographes utilisent l’expression « compression spatio-temporelle » pour expliquer comment la technologie réduit la distance perçue entre les lieux. Les ascenseurs ultra-rapides, les halls d’entrée panoramiques et les raccourcis verticaux compressent tellement les trajets quotidiens que la ville commence à ressembler à un ensemble d’îlots non contigus (hall d’entrée, ascenseur, bureau, domicile) reliés entre eux non pas par des rues, mais par des secondes. Ce changement peut être efficace, mais il peut également affiner la carte mentale que l’on se fait de la ville.

Les études expérimentales menées sur la perception du mouvement et du temps confirment ce que l’on ressent dans la vie quotidienne : un déplacement rapide dans l’espace peut perturber la perception de la durée des intervalles. Dans la vie verticale, cette perturbation renforce le sentiment que « là-haut » est un monde différent, car la vitesse et le mouvement contrôlé affectent l’horloge biologique de votre corps. L’espace devient alors une série d’arrivées contrôlées plutôt qu’un tissu continu que vous traversez.

Alienation and Goals in Super High-Rise Living

Il peut être tentant de décrire la vie dans les gratte-ciel comme aliénante ou nostalgique, mais la plupart des habitants vivent les deux aspects. D’un côté, il y a les promesses : statut social, tranquillité, sécurité, lumière, horizon dégagé. De l’autre, il y a les compromis que les chercheurs constatent régulièrement : des liens de voisinage plus faibles, des peurs accrues liées à la hauteur et les frictions quotidiennes liées au partage des infrastructures verticales. La littérature montre clairement que les conséquences négatives s’intensifient lorsque les tours isolent les gens de la vie sociale et de la nature quotidienne.

C’est là que réside l’opportunité. Lorsque les concepteurs ajoutent de véritables jardins aux immeubles verticaux, les rendant visibles et accessibles, intègrent des espaces sociaux dans les escaliers et ouvrent le rez-de-chaussée du bâtiment sur la rue comme le ferait un hôte généreux, la distance psychologique s’amenuise. Les dernières recherches en matière de santé mentale urbaine montrent que même un contact bref et régulier avec des espaces verts peut modifier l’humeur pendant des heures. Dans une ville chaude et dense, cela relève autant de la santé publique que de l’architecture. Les immeubles de grande hauteur peuvent être humains, mais pour cela, les fenêtres, les halls d’entrée et les trottoirs doivent être conçus à l’échelle humaine.

Importance culturelle, économique et politique

Marquage national et nationalisme architectural

Depuis son inauguration, la tour fait partie intégrante de l’histoire de Dubaï : rapide, entreprenante et ambitieuse à l’échelle mondiale. Sur le plan politique, cela s’inscrit dans le cadre du programme économique « D33 » de Dubaï, qui vise à doubler l’économie de la ville d’ici 2033 et à la classer parmi les trois meilleures villes au monde où vivre, travailler et investir ; la silhouette de la tour est utilisée comme symbole de la puissance douce de ces objectifs. En ce sens, le bâtiment n’est pas seulement un immeuble résidentiel ou de bureaux, mais aussi un symbole du programme de positionnement économique.

Les études sur l’image de marque nationale aident à comprendre pourquoi la hauteur est un message si efficace. Les universitaires décrivent les gratte-ciel comme des signaux concentrés de modernité et de capacité, une rhétorique visuelle qui transforme l’identité nationale en une marque communicable. Dans la région du Golfe, les critiques et les admirateurs ont interprété les symboles de la ville comme des éléments distinctifs dans un marché très concurrentiel. La Burj Khalifa est ainsi devenue à la fois un argument architectural et un argument commercial : une revendication de leadership exprimée à travers le verre, l’acier et une silhouette minutieusement chorégraphiée.

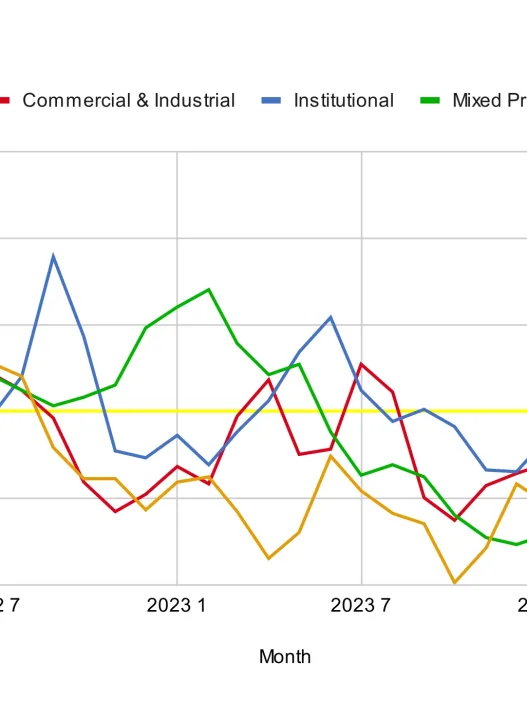

Tourisme, immobilier de luxe et économie urbaine

En tant que moteur économique, la tour abrite une zone où les visiteurs et les ventes au détail contribuent à transformer l’image prestigieuse en flux de trésorerie. Dubaï a enregistré 18,72 millions de nuitées en 2024, soit une augmentation de 9 % sur une base annuelle. Le Dubai Mall, situé à proximité, a quant à lui enregistré 105 millions de visiteurs en 2023 et a continué à afficher de solides performances au premier semestre 2024. Ces chiffres montrent à quel point cette structure emblématique a contribué à augmenter le nombre de visiteurs et les dépenses dans les environs. Même l’article de Bloomberg sur l’agrandissement du centre commercial présente cet investissement comme un moyen d’attirer les voyageurs internationaux à fort pouvoir d’achat.

L’immobilier suit le même modèle. Des analyses de marché indépendantes montrent que les appartements de la tour se négocient avec une prime importante — environ 3 000 AED par mètre carré à la fin de 2024, soit environ 78 % de plus que la moyenne de la ville — ce qui confirme « l’effet icône » observé depuis longtemps, selon lequel la marque et l’adresse ajoutent de la valeur au-delà de la simple fonctionnalité. Au niveau institutionnel, les informations publiées par Emaar pour 2024-2025 détaillent les ventes et les bénéfices records de son portefeuille à Dubaï, soulignant la solidité financière du modèle régional composé d’icônes, de centres commerciaux, d’hôtels et de logements.

Main-d’œuvre, construction et débats éthiques

Face à ces acquis, des questions éthiques se posent quant à la manière dont ces paysages sont créés et entretenus. L’Organisation de surveillance des droits de l’homme a documenté les abus commis dans le secteur de la construction aux Émirats arabes unis dans les années 2000. Parmi ces abus figurent les dettes liées à l’embauche, la confiscation des passeports et les conditions de travail dangereuses. Cette situation fait de l’explosion économique de Dubaï un exemple régional d’exploitation des travailleurs migrants. Des rapports ultérieurs ont continué à attirer l’attention sur les risques auxquels les travailleurs ont été exposés pendant la période de récession économique de la fin des années 2000.

La réforme est réelle, mais incomplète. Ces dernières années, les Émirats arabes unis ont pris des mesures telles que la protection des salaires, la limitation des frais de recrutement et la facilitation du changement d’emploi sans l’autorisation de l’employeur. Les observateurs politiques et les experts en migration considèrent ces mesures comme des pas vers l’abandon du système de parrainage, mais des lacunes et des exceptions persistent dans leur mise en œuvre. Il y a donc à la fois des progrès et des problèmes structurels non résolus sur le plan éthique. C’est une réalité dérangeante qui se cache derrière l’éclat de la tour.

Impact mondial et imitations architecturales

Les symboles voyagent. La logique structurelle de la tour, sa stratégie de développement et même son ton marketing ont contribué à écrire le scénario d’une nouvelle « course vers le ciel » dans la région. L’exemple le plus flagrant est la Jeddah Tower en Arabie saoudite, conçue par le même architecte en chef et actuellement en cours de construction, dont l’achèvement est prévu pour la fin de la décennie. Les articles du Financial Times, d’Architectural Digest et de Reuters décrivent clairement ce projet comme une initiative visant à battre le record de Dubaï et à augmenter la valeur des terrains environnants, à l’instar de ce qu’a fait Downtown Dubai.

Au-delà des projets individuels, les universitaires et les journalistes ont inventé le terme « dubaïsation » pour définir l’exportation d’un urbanisme rapide et axé sur l’apparence : la multiplication effrénée de tours de luxe et de quartiers de marque, parfois déconnectés du contexte local. Utilisé de manière critique ou descriptive, ce terme désigne la propagation mondiale d’un certain langage du développement et de la politique d’image qui le sous-tend, avec Dubaï comme référence.

Représentations médiatiques et récits culturels

Les médias populaires amplifient la signification. Lorsque Tom Cruise escalade la façade d’un immeuble dans le film Mission : Impossible – Protocole Fantôme, cette cascade transforme l’empreinte culturelle du bâtiment, qui passe du statut de détenteur d’un record à celui de légende du cinéma. Architectural Digest souligne cette action dans son étude sur l’image mondiale de la tour. Les chaînes d’information diffusent régulièrement des images du Nouvel An en utilisant la tour comme arrière-plan lumineux, transformant ainsi celle-ci en une publicité récurrente pour la marque Dubaï. Ces images racontent une histoire de courage et de maîtrise (des hommes dansant avec l’atmosphère), tout en atténuant des récits plus complexes tels que la main-d’œuvre, le carbone ou l’accessibilité financière.

Les critiques culturels tels que Yasser Elsheshtawy soutiennent depuis longtemps que ce festin visuel a deux facettes : il est à la fois source de fierté collective et rideau pouvant dissimuler la ville ordinaire. Dans cette interprétation, le bâtiment n’est ni un héros ni un méchant, mais un puissant narrateur dont nous devons apprendre à lire l’histoire ; une histoire qui combine douceur, commerce, nostalgie et controverses en une seule phrase verticale.

Repenser l’avenir à l’échelle humaine

Réévaluer le rôle du monument

Les monuments restent importants, mais leur signification évolue, passant d’objets isolés à des systèmes qui améliorent la vie quotidienne. Les directives mondiales considèrent désormais les rues, les parcs, les transports publics et les équipements collectifs comme les véritables monuments communs d’une ville et encouragent les gouvernements à planifier et à investir à l’échelle humaine afin que chacun puisse participer à la vie urbaine. Cette réorientation se reflète également dans les travaux sur les espaces publics menés par le Nouveau Programme pour les villes et l’ONU-Habitat, qui considèrent les places, les trottoirs et les petits espaces publics comme des éléments fondamentaux de l’infrastructure, et non comme des éléments secondaires.

La politique climatique accélère cette refonte. La dernière évaluation du GIEC soutient que la manière dont les villes sont planifiées, construites et rénovées déterminera en grande partie les tendances en matière d’émissions ; en d’autres termes, le « monument » le plus important qu’une ville puisse construire est un tissu urbain à faible émission de carbone qui réduit les déplacements, rafraîchit les rues et protège les personnes vulnérables. Dans ce contexte, la grandeur ne se mesure pas à la hauteur, mais à l’accessibilité, à l’ombre et à la proximité.

Conception centrée sur l’humain et architecture spectaculaire

Les concepteurs ont depuis longtemps démontré que les espaces vivants et sûrs naissent de détails à courte distance : des portes d’entrée donnant sur la rue, des fenêtres visibles et visibles, et divers usages qui animent les trottoirs. Les « yeux dans la rue » de Jane Jacobs et les décennies de recherche sur la vie publique de Jan Gehl sont devenus des guides pratiques : soignez le rez-de-chaussée, raccourcissez les distances, les gens viendront. Lorsque les villes intègrent ces principes dans leurs politiques et leurs projets, la vie publique s’intensifie sans tapage.

Les recherches en matière de santé le prouvent désormais d’un point de vue physiologique. Les études menées par l’OMS et d’autres organisations montrent qu’un accès quotidien aux espaces verts et bleus est associé à une meilleure santé mentale, à une réduction du stress et à une meilleure santé générale. C’est pourquoi une approche centrée sur l’humain consiste à concevoir les rues, les cours, les toits et les bords des bâtiments non pas comme des éléments décoratifs ou des paysages rares, mais comme de petits morceaux de nature intégrés dans la routine quotidienne.

Modèles alternatifs : densité moyenne et utilisation mixte

De nombreuses villes découvrent qu’elles peuvent accueillir davantage de personnes et réduire les trajets en voiture sans construire de très hauts immeubles. Les zones mixtes de hauteur moyenne, parfois appelées « milieu perdu », construisent des logements au-dessus des magasins, rapprochent les écoles et les cliniques à distance de marche et génèrent suffisamment de trafic piétonnier pour soutenir les transports publics et les commerces locaux. Les pratiques contemporaines, les règlements et les codes de construction permettent désormais la construction de ce type de bâtiments à échelle humaine dans davantage de quartiers, démontrant ainsi qu’ils améliorent les choix et la praticabilité.

Tokyo offre un exemple de politique : les règles nationales d’utilisation des sols autorisent des usages mixtes inclusifs dans 12 grandes zones, ce qui contribue à transformer les zones autour des gares en quartiers denses et finement structurés plutôt qu’en ensembles isolés de gratte-ciel. Les études menées sur les zones métropolitaines autour des gares montrent comment la diversité des fonctions autour des transports en commun est liée au nombre de passagers et favorise la proximité quotidienne, et comment les immeubles de hauteur moyenne et l’accès au réseau ferroviaire se renforcent mutuellement.

Les modèles de logement du secteur public peuvent reproduire cette structure à grande échelle. Le programme de logement social et subventionné de moyenne hauteur mis en place depuis longtemps à Vienne permet de loger la plupart des habitants dans des appartements stables et bien situés, tout en maintenant des loyers relativement bas et en préservant la vitalité urbaine. Les chiffres officiels et les derniers rapports soulignent comment des normes d’investissement et de conception cohérentes ont permis de maintenir une densité à échelle humaine dans toute la ville depuis un siècle.

L’avenir de l’urbanisme vertical dans le contexte de la crise climatique

La question n’est pas de savoir si les immeubles de grande hauteur sont « bons » ou « mauvais », mais plutôt si leur cycle de vie, leur consommation d’énergie et leur intégration urbaine sont compatibles avec la physique du climat. Les trajectoires d’émissions de l’AIE et du GIEC exigent une forte réduction de la densité énergétique des bâtiments et des formes urbaines plus intelligentes ; des études montrent également que les bureaux de grande hauteur consomment généralement plus d’énergie par mètre carré que les bureaux de faible hauteur, en particulier en matière d’électricité. Cette réalité oblige les projets verticaux à prouver leur performance dans leur contexte : reliés au réseau de transports en commun, à l’ombre des arbres de la région, adaptés à des charges électriques plus faibles et comparés à des équivalents réalistes.

La quantité de carbone émise tout au long du cycle de vie est très importante. Le guide demande désormais aux équipes de mesurer et de réduire leurs émissions tant structurelles qu’opérationnelles, et des villes comme Londres exigent des évaluations officielles pour les grands projets. Le consensus qui se dégage entre le secteur et les groupes de défense est très clair : la réutilisation des bâtiments existants et l’électrification sont généralement les options les moins émettrices de carbone dans les délais impartis ; lorsque de nouvelles constructions sont nécessaires, les équipes doivent optimiser la structure, choisir des matériaux à faible teneur en carbone et utiliser des sources d’énergie renouvelables sur place. Les études de cas du CTBUH montrent que l’optimisation structurelle permet de réaliser des économies de carbone significatives, tandis que l’outil CARE d’Architecture 2030 et les recherches connexes traduisent le principe « rénover d’abord » en calculs carbone comparables.

Concevoir l’empathie : ramener l’architecture sur terre

Un avenir humain exige que les bâtiments accordent autant d’attention au système nerveux qu’à leur programmation. Autrefois niche, la conception axée sur les traumatismes devient courante dans les services de santé, les logements et les établissements pour jeunes, et met l’accent sur des agencements lisibles, le contrôle de la lumière et du son, et des espaces qui procurent un sentiment de sécurité sans donner l’impression d’être institutionnels. Les premières études et les conseils professionnels démontrent comment ces choix réduisent le stress et favorisent la guérison, transformant les environnements quotidiens en outils thérapeutiques.

Les stratégies biophiliques apportent des avantages mesurables. Des expériences et des études sur le terrain ont montré que lorsque les lieux de travail et les salles de classe sont équipés de vraies plantes, de paysages, de matériaux naturels et de stimuli multisensoriels, les capacités cognitives s’améliorent, le stress diminue et l’humeur s’améliore. Cet effet s’observe à toutes les échelles, des petits détails tels qu’un pot de fleurs à la fenêtre ou l’ombre d’un arbre sur un banc, jusqu’à l’aménagement de quartiers où les parcs, les cours d’eau et les chemins ombragés transforment les tâches quotidiennes en routines reposantes.

Même à l’échelle d’une ville, l’empathie se traduit par un accès quotidien à la nature. Les synthèses sur la santé publique montrent que les espaces verts et bleus à proximité, soigneusement conçus et entretenus, préservent la santé mentale et favorisent l’égalité. Cela transforme l’agenda à l’échelle humaine en un résumé de conception pour les rues elles-mêmes : des microclimats plus calmes, des trajets courts, des parcs de poche à proximité des portes et des rez-de-chaussée accueillant la communauté. Il s’agit moins d’une théorie nostalgique que d’une architecture pratique et attentionnée.