En architecture, la liberté ne signifie pas l’absence de règles ou de contraintes, mais plutôt offrir aux gens un véritable espace pour choisir, changer et évoluer. Les bâtiments qui « apprennent » au fil du temps et s’adaptent aux changements de vie offrent une beauté différente : non pas la perfection immuable d’un modèle, mais l’élégance vécue d’un espace en constante évolution. Pensez à l’idée de Stewart Brand selon laquelle les bâtiments réussissent lorsque leurs couches peuvent changer à des rythmes différents, permettant ainsi aux utilisateurs de modifier facilement ce qui est mobile sans perturber ce qui est permanent. Cette flexibilité en couches est un moyen pratique d’accéder à la liberté spatiale.

La deuxième source de liberté réside dans la distinction entre ce qui doit être partagé et ce qui est fixe, d’une part, et ce qui est personnel et variable, d’autre part. N. John Habraken a qualifié cela de « soutien » et de « remplissage » et a soutenu que si la structure principale était conçue comme un cadre solide, les résidents devaient pouvoir contrôler tout ce qui se trouvait à l’intérieur. Cette simple réorganisation des pouvoirs — le cadre par les professionnels, la vie par les habitants — transforme le bâtiment d’un produit en une plateforme. En transformant cela en méthodes, contrats et études de cas, la théorie de la structure ouverte a montré comment les villes peuvent être planifiées non pas contre le changement, mais pour le changement.

Lorsque la liberté devient un objectif, le rôle de l’architecte change également : plutôt que d’être le compositeur de monuments achevés, il devient le gardien des possibilités. On peut le constater dans les logements progressifs conçus par Alejandro Aravena, qui a imaginé des « maisons à moitié bonnes » que les familles peuvent compléter au fil du temps, puis mis ces plans à disposition gratuitement afin que d’autres puissent les adapter. On le voit également dans la tradition scandinave de conception participative, où les utilisateurs sont invités à prendre part aux décisions dès le début, plutôt que d’être « consultés » a posteriori. La liberté n’est pas un style, mais une approche intégrée de la gestion, des méthodes et de l’éthique.

Les fondements de l’autonomie architecturale

L’autonomie architecturale commence par l’autonomie de l’utilisateur : des espaces qui permettent aux gens d’écrire leur propre vie plutôt que d’appliquer le scénario du concepteur. Les « patterns » de Christopher Alexander définissent l’autonomie comme un ensemble de connaissances accessibles à tout un chacun — des règles linguistiques simples qui aident chacun à façonner des rues, des pièces et des seuils qui semblent justes. Considérer les gens comme des coauteurs transforme la conception en un dialogue social plutôt qu’en une décision ponctuelle.

À l’échelle de la ville, l’autonomie se développe lorsque la structure spatiale favorise les mouvements, les rencontres et les choix. Les recherches sur la syntaxe spatiale montrent comment la configuration des rues et des pièces influence silencieusement les actions des gens (où ils marchent, où ils s’arrêtent, comment les communautés se rencontrent). Concevoir à partir de ces informations n’est pas une question de contrôle, mais d’hospitalité à l’échelle du plan, qui permet l’émergence de modes de vie très différents en harmonisant les réseaux spatiaux avec la volonté humaine.

Évolution historique vers une conception axée sur l’utilisateur

La conception axée sur l’utilisateur dans l’environnement bâti n’est pas apparue du jour au lendemain ; elle est née au milieu du XXe siècle des critiques à l’égard du modernisme imposé d’en haut et des expériences démocratiques menées en Scandinavie, où les syndicats et les communautés ont défendu le droit des travailleurs et des habitants à avoir leur mot à dire dans l’aménagement de leur environnement. Cette position politique a jeté les bases des méthodes (ateliers, prototypes, cycles de rétroaction) que l’architecture a ensuite adaptées aux logements, aux bâtiments publics et aux quartiers. L’objectif n’était pas ici une participation cosmétique, mais une redistribution de l’autorité.

Alexander et d’autres défendaient des langages de conception accessibles aux non-spécialistes. Un « exemple » n’est pas une recette ; c’est un ensemble compact d’informations partagées sur ce qui fonctionne, qui peut être combiné, adapté et discuté. Cet état d’esprit, qui consiste à enseigner les règles de base puis à se retirer, a contribué à faire évoluer l’architecture vers une culture qui accepte les connaissances des non-spécialistes et la vie quotidienne comme des contributions légitimes au design.

L’essor des systèmes modulaires et ouverts

La modularité et la structure ouverte ont transformé les idéaux axés sur l’utilisateur en logique de construction. Si le bâtiment principal supporte des éléments lourds et durables, les matériaux de remplissage peuvent être remplacés comme des meubles. Cette distinction technique permet également des distinctions juridiques et financières : différentes parties peuvent posséder, entretenir et modifier différentes couches sans se gêner mutuellement. Le résultat est une ville qui peut être rénovée de l’intérieur, unité par unité, sans démolition.

L’approche « séparer les couches » de Brand exprime la même situation dans un autre langage : le site dure le plus longtemps possible, la structure est permanente, les services vieillissent plus rapidement, le plan d’aménagement change souvent et les « objets » changent constamment. Lorsque les bâtiments suivent ces rythmes (faciles à entretenir, faciles à réaménager), les gens gagnent la liberté de se réorganiser sans gaspiller leur vie. La modularité n’est pas un goût pour les grilles, c’est un attachement au temps.

Les architectes, facilitateurs plutôt que contrôleurs

Si la liberté architecturale doit être un catalyseur, l’architecte doit réguler les conditions plutôt que dicter les résultats. Les logements progressifs d’Aravena en sont un exemple vivant : des noyaux semi-finis garantissent la qualité et la sécurité ; les familles ajoutent des pièces, des revêtements et des espaces de travail dans la mesure de leurs moyens. Des années plus tard, les études menées sur ces quartiers révèlent une mosaïque d’ajouts reflétant la culture, les revenus et l’imagination, soit précisément la diversité que la conception descendante a du mal à produire.

Une attitude stimulante implique également le partage des outils. En publiant les plans des systèmes de logement à l’usage de tous, Elemental a redéfini l’écriture comme un service. Cette leçon peut être généralisée : publiez l’ensemble des pièces, expliquez les modèles, ouvrez le cadre. Plus un projet est compréhensible et modifiable par la communauté, plus il leur appartient, non pas sur le papier, mais dans la pratique.

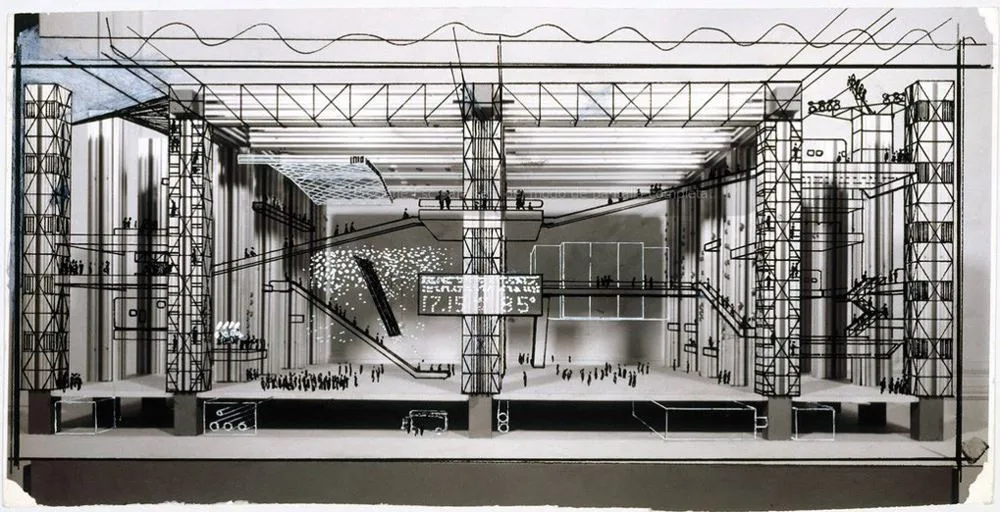

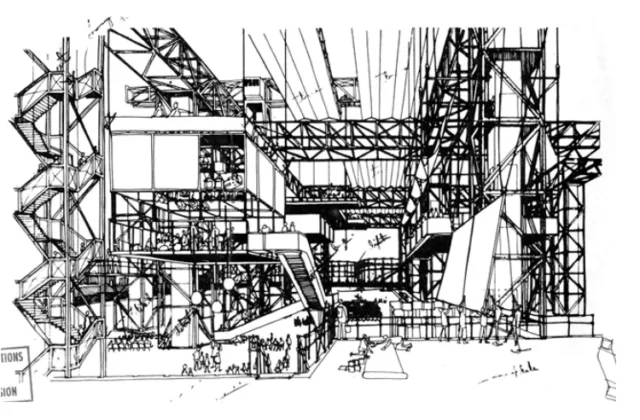

Du monument au cadre : philosophies en mutation

Cedric Price a très tôt compris que les bâtiments les plus généreux pouvaient servir de passerelles pour changer les programmes, c’est-à-dire qu’ils pouvaient être des lieux où les possibilités qu’ils offraient étaient plus importantes que leur forme. Le Fun Palace a été conçu comme une cage programmable pour l’apprentissage et le jeu, tandis que Potteries Thinkbelt imaginait une infrastructure ferroviaire transformée en université mobile. Il s’agissait là de concepts de design axés sur la politique réelle, qui montraient comment l’architecture pouvait privilégier le changement plutôt que l’achèvement.

Cette mentalité est devenue une éthique pratique à l’ère du carbone et du changement. Même dans les débats grand public, l’adaptabilité est désormais davantage valorisée que le prestige éphémère. Cette situation reflète la critique de Brand à l’égard des icônes « intouchables » qui résistent au changement. La ville du futur ne sera pas un musée où sont exposés des objets parfaits, mais un ensemble d’outils composés de cadres durables, ouverts à l’entretien, à la réutilisation et à de nouvelles histoires.

Le rôle de l’agence dans les récits spatiaux

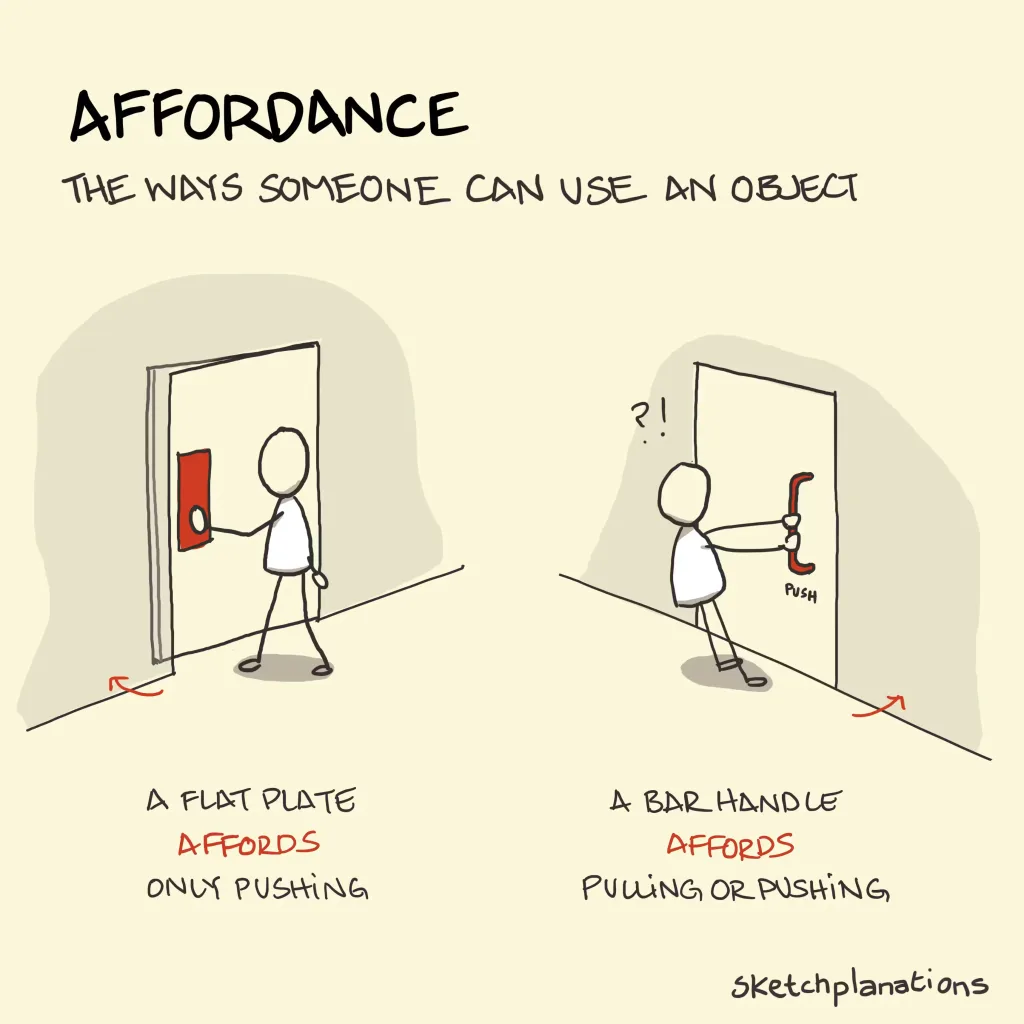

L’agence n’a pas seulement le droit de modifier les murs ; c’est le sentiment que le lieu invite à l’action. La psychologie écologique appelle ces invitations des « affordances » : un banc invite à s’asseoir, un rebord invite à s’appuyer, un large escalier invite à se rassembler. Les bons espaces sont comme des phrases ouvertes — vous pouvez les compléter de nombreuses façons. Concevoir en tenant compte des affordances, c’est ajuster les seuils, les bords et les surfaces afin que les gens découvrent des possibilités plutôt que des instructions.

https://sketchplanations.com/affordance

Liberté dans les limites

Le design évolue lorsqu’il se heurte à une limite et décide de danser avec elle. Les règles, les budgets, les matériaux, le climat et le lieu ne sont pas des obstacles à la créativité, mais font partie intégrante du rythme. Si vous les considérez comme des partenaires, ils feront progresser le projet vers plus de clarté, de durabilité et de sens. Les bâtiments les plus généreux apparaissent généralement là où les règles sont strictes et les ressources limitées, car chaque geste compte et chaque choix doit servir la vie.

Règlements de construction et expression créative

Les réglementations relatives aux bâtiments ne visent pas à limiter l’imagination ; elles définissent des règles fondamentales en matière de sécurité et de respect, afin que l’imagination puisse s’exprimer en toute sécurité. Par exemple, le Code international du bâtiment définit les règles fondamentales en matière de sécurité incendie et de sécurité des personnes, telles que la compartimentation, la détection et l’extinction, afin que les personnes puissent évacuer le bâtiment et que les pompiers puissent y pénétrer dans les moments les plus critiques. Lorsque ces règles incontestables sont respectées, la forme, la lumière et le programme peuvent prendre plus librement des risques. En d’autres termes, les règles ne sont pas des barrières, mais des garde-corps.

Les normes d’accessibilité fonctionnent de la même manière. Les normes ADA 2010 définissent les exigences minimales en matière de portée et de technique afin que les portes, les rampes, les toilettes, les comptoirs et les chemins soient accessibles à tous. Les bons projets prennent ces exigences comme base, puis vont au-delà des exigences légales pour rendre les mouvements quotidiens élégants et intuitifs. Lorsque l’accessibilité est universelle de par sa conception, l’expression devient plus généreuse, et non moins.

Les codes évoluent également pour permettre de nouvelles formes d’expression. En 2021, l’IBC a officiellement introduit les types de bois à haute masse (IV-A, IV-B, IV-C), permettant ainsi aux bâtiments en bois d’atteindre de nouvelles hauteurs tout en répondant à des critères stricts en matière de résistance au feu. Ce changement n’a pas « domestiqué » le bois, mais l’a légitimé et a invité les architectes et les ingénieurs à explorer des constructions plus chaleureuses et à plus faible empreinte carbone à l’échelle urbaine.

Contraintes budgétaires et matérielles

Les budgets limités peuvent clarifier les projets et rapprocher l’architecture des besoins humains. Le projet de logement par étapes d’Alejandro Aravena considère le coût comme une variable de conception : il construit les parties les plus difficiles à réaliser par les familles elles-mêmes (structure, cuisine, salle de bain) et laisse suffisamment d’espace et de capacité pour que les résidents puissent les compléter et les agrandir au fil du temps. En rendant publics les plans de plusieurs projets, il a même démontré que l’information transparente et la prudence pouvaient permettre de créer des villes qui grandissent avec leur population.

La pénurie de matériaux peut également être un catalyseur. Les efforts de Shigeru Ban en matière d’aide humanitaire en cas de catastrophe utilisent de modestes tubes en papier dans des situations où la rapidité, le coût et la logistique imposent des contraintes difficiles. Au Rwanda et à Kobe après le tremblement de terre, ses équipes ont rapidement mis en place des abris et des espaces communautaires dignes, à l’aide de composants pouvant être fournis, construits et même déplacés par la suite par des bénévoles. Le résultat n’est pas une architecture « bon marché », mais une empathie minutieuse transformée en système.

À l’échelle des villes actuelles, les budgets limités ont conduit à une réutilisation radicale. La transformation des logements du Grand Parc à Bordeaux par Lacaton & Vassal a évité la démolition et a permis, à la place, d’éclairer, d’agrandir et de redynamiser 530 appartements occupés à moindre coût et avec moins d’émissions de carbone, en ajoutant des jardins d’hiver profonds et des balcons. Ici, la contrainte a donné naissance à la générosité : plus d’espace, plus de lumière, plus de liberté de mouvement pour les résidents.

Climat, contexte et défis spécifiques à la région

Le climat n’est pas un simple arrière-plan, c’est un coauteur. Les normes de confort thermique telles que ASHRAE 55 et le guide du confort adaptatif (CIBSE TM52) fournissent des objectifs mesurables qui varient en fonction de la saison et des attentes, et orientent la conception vers des stratégies passives (circulation de l’air, ombrage, masse thermique) avant les solutions mécaniques. Lorsque le confort est adapté aux conditions climatiques réelles et aux personnes réelles, les bâtiments fonctionnent en harmonie avec le climat, et non contre lui.

La lumière est un autre climat. La norme EN 17037 redéfinit la lumière du jour comme une qualité comprenant des objectifs mesurables en matière d’éclairage, de vue, d’accès à la lumière solaire et de contrôle de l’éblouissement. Considérer la lumière du jour non pas comme un élément secondaire, mais comme un critère de conception, permet de façonner les cours intérieures, l’emplacement des fenêtres et les profils de coupe afin de créer une sensation de vivacité sans compromettre le confort visuel des espaces intérieurs.

Certains endroits parlent le langage de l’eau. Dans les lits d’inondation, la norme ASCE 24 définit les hauteurs minimales, les types de fondations et les exigences en matière de matériaux en fonction du risque d’inondation et de l’importance du bâtiment. Loin de tuer les idées, ces règles orientent les projets vers des rez-de-chaussée surélevés, des murs amovibles et des structures résistantes qui permettent aux communautés de continuer à fonctionner après une tempête. Ici, la résilience est la clarté de la conception sous pression.

Comment les réglementations peuvent-elles encourager l’innovation ?

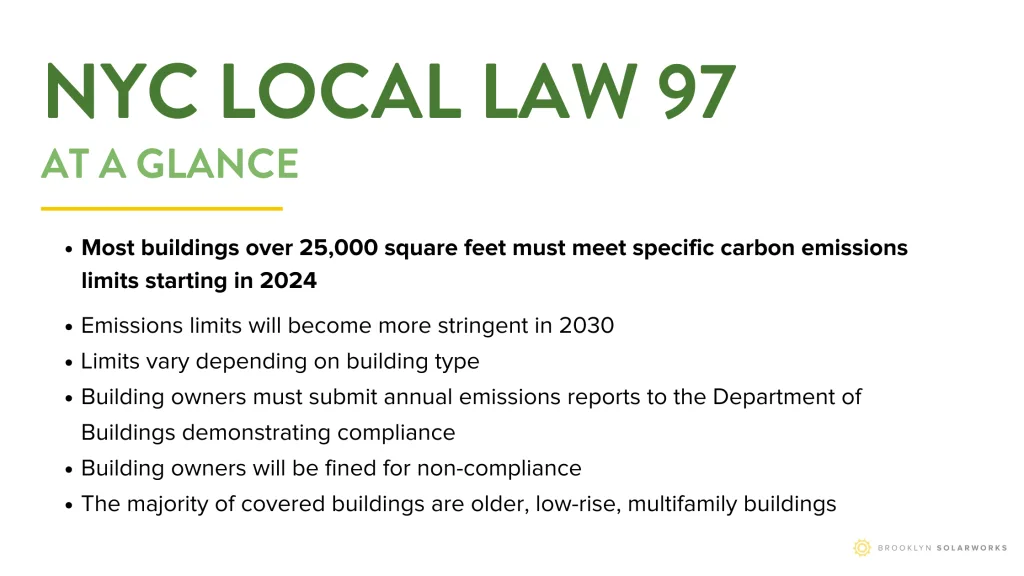

Les restrictions carbone dans des villes comme New York ont transformé les réglementations légales en moteur climatique. La loi locale 97, qui fixe des limites d’émissions pour les grands bâtiments, incite les propriétaires à rénover l’enveloppe de leurs bâtiments, à installer des systèmes efficaces et à utiliser des énergies propres. La course à la mise en conformité avec la loi est également une course à la refonte des façades, des locaux techniques et de la logistique de rénovation ; un résumé du design urbain issu de la loi.

La protection de la faune sauvage a redéfini le verre. La loi locale 15 de New York exige la mise en place de mesures favorables aux oiseaux à des hauteurs et dans des conditions critiques, ce qui encourage l’apparition de nouveaux motifs de frittage, de revêtements réfléchissant les UV et de détails de cadres qui réduisent les collisions tout en préservant la vue et la lumière du jour. Ici, la réglementation devient une esthétique silencieuse : un verre qui tient compte des habitants non humains de la ville.

Et lorsque les codes élargissent les possibilités offertes par des matériaux tels que le bois massif, ils ne se contentent pas de donner le feu vert aux innovations ; des dalles de plancher en CLT aux noyaux hybrides, ils catalysent de nouvelles typologies et chaînes d’approvisionnement, tout en garantissant des performances élevées en matière de sécurité incendie. L’innovation ne naît généralement pas malgré les réglementations, mais grâce à elles.

Études de cas sur la luminosité limitée

La Moriyama House, à Tokyo, aborde les questions du micro-terrain, de l’intimité et des restrictions strictes en matière d’urbanisme, et transforme la « maison » en un petit village composé de pièces et de cours. Il en résulte un mode de vie flexible, une communauté perméable et des intérieurs baignés de lumière ; une liberté sculptée dans la dure réalité d’un quartier densément peuplé.

Au musée d’art Kimbell, les œuvres d’art fragiles nécessitaient un contrôle rigoureux de la lumière et de la température. La solution proposée par Louis Kahn consistait en des voûtes cycloïdales dotées de fenêtres de toit continues et de réflecteurs suspendus. Cette solution a transformé les contraintes de conservation en une caractéristique poétique du bâtiment : une lumière naturelle douce, uniforme et infiniment vivante.

Le projet de rénovation du Grand Parc à Bordeaux montre comment les contraintes financières, sociales et architecturales peuvent générer davantage de vie, et non moins. En préservant la structure et en ajoutant des couches habitables (des jardins d’hiver suffisamment profonds pour être transformés en pièces), Lacaton & Vassal offre un luxe quotidien avec un budget de logement social, et les résidents restent chez eux. C’est un cours magistral sur la manière de transformer les contraintes en opportunités.

Si l’objectif est la liberté, la restriction est aussi un art. Les codes déterminent ce qui n’est pas négociable. Les budgets concentrent les intentions. Les matériaux enseignent l’humilité. Le climat détermine le rythme. Le lieu écrit l’histoire. L’architecture gagne sa liberté en écoutant tout et en répondant avec sensibilité, gentillesse et courage.

Politique spatiale et droit à la ville

L’expression « droit à la ville » a commencé comme une provocation avant de devenir un programme. Henri Lefebvre soutenait que l’espace urbain ne devait pas être produit uniquement comme une marchandise, mais qu’il devait être créé et géré collectivement par les personnes qui y vivent. Les travaux politiques ultérieurs ont traduit cette idée en tâches concrètes pour les gouvernements et les concepteurs : élargir la participation, protéger l’accès et considérer l’inclusion comme un élément fondamental du développement urbain, et non comme un élément secondaire. Dans ce contexte, l’architecture n’est jamais neutre ; chaque largeur de porte, chaque forme de banc, chaque règle relative aux places publiques et chaque politique de logement répartit le pouvoir.

Aujourd’hui, le « droit à la ville » est au cœur des agendas internationaux et des réglementations locales, qui exigent que les villes garantissent la non-discrimination, une participation significative et un accès égal au logement, aux transports et aux espaces publics. Ce changement recadre les questions de conception en tant que questions de citoyenneté : qui peut être présent ici ? Qui est consulté avant le début des travaux ? Qui peut rester lorsque le quartier est rénové ? Les réponses se trouvent à la fois dans la loi et dans le plan d’urbanisme.

Accès, inclusion et conception démocratique

L’inclusion commence par les choses que vous pouvez toucher. La conception universelle propose des principes simples et éprouvés (égalité d’utilisation, flexibilité, simplicité d’utilisation) qui contribuent à rendre les pièces, les rues et les véhicules accessibles au plus grand nombre. Aux États-Unis, les normes ADA 2010 ont transformé ces principes éthiques en normes minimales applicables en matière d’accessibilité dans les établissements publics et commerciaux. Lorsque les équipes les considèrent comme un minimum plutôt que comme un maximum, les rampes, les chemins, les portes et les comptoirs deviennent des moments de dignité plutôt que des exceptions.

La démocratie se manifeste autant dans le processus que dans le résultat. Sherry Arnstein, dans son ouvrage « L’échelle de la participation citoyenne », a mis en garde contre le fait que les aides sociales symboliques peuvent masquer le fait que les choses continuent comme avant ; le pouvoir ne se mobilise que lorsque les communautés aident à définir les priorités et à contrôler les ressources. Les villes qui ouvrent leur budget à leurs habitants, comme New York avec ses cycles de budgétisation participative, transforment la participation en choix contraignants en matière de parcs, d’écoles et d’améliorations de la sécurité. Les modèles de quartier tels que la « ville de 15 minutes » favorisent également l’inclusion en plaçant les besoins quotidiens à une courte distance à pied ou en voiture, réduisant ainsi les coûts en temps et en argent qui conduisent à une exclusion silencieuse.

Gentrification et illusion électorale

La gentrification est souvent présentée comme une histoire de choix individuels — nouveaux cafés, nouveaux locataires, nouveaux goûts — mais les recherches montrent qu’il s’agit en réalité d’un système sous-jacent. Les investissements publics et les changements politiques modifient la valeur des terrains et, en l’absence de mesures de protection, ce sont les locataires à faibles revenus qui en paient le prix sous forme d’augmentations de loyer et d’expulsions. Les preuves recueillies par l’Urban Displacement Project montrent que certains investissements, en particulier les nouvelles lignes de chemin de fer et les gares, augmentent le risque d’expulsion lorsque les mesures de protection contre l’expulsion sont insuffisantes. La liberté de choix se fait sentir jusqu’à l’expiration du bail.

Le stress climatique aggrave encore la situation. Dans le quartier Liberty City de Miami, la montée du niveau de la mer a suscité un intérêt spéculatif pour les quartiers situés en hauteur, un phénomène appelé « gentrification climatique ». Le réaménagement promet la résilience, mais il peut exclure les communautés les plus exposées aux risques par le biais de la tarification. La leçon à tirer n’est pas de mettre fin à l’investissement, mais de le combiner avec des outils de maintien dans le logement (stabilisation des loyers, logements à loyer modéré et gestion communautaire), afin que les personnes touchées par les chocs puissent également en bénéficier.

Simulation de l’élévation du niveau de la mer en 2150 et de son impact sur Miami.

Espaces publics personnalisés et frontières invisibles

Certains espaces « publics » ne sont pas publics au sens juridique du terme. À New York, les espaces publics privés (POPS) sont des places et des passages cédés par des promoteurs immobiliers en échange d’une surface supplémentaire. Ces espaces doivent rester ouverts et respecter les normes annoncées en matière d’équipements et de signalisation, mais leurs propriétaires fixent les règles de conduite et gèrent l’accès. Cette situation ambiguë est apparue lors du campement Occupy Wall Street à Zuccotti Park, où les protections habituelles du premier amendement se sont heurtées à un contrôle privé. Cet événement a montré comment les réglementations en matière de gouvernance peuvent discrètement restreindre les lieux de rassemblement.

Londres dispose de sa propre carte des places « prétendument publiques », patrouillées par des agents de sécurité privés et régies par des règles opaques. Même si l’accès est nominalement libre, des signes subtils tels que des panneaux, une application sélective ou des bancs divisés, autant de détails « hostiles », tracent des frontières invisibles quant aux personnes autorisées à y passer du temps. Les recherches sur l’architecture défensive ou hostile montrent comment ces micro-conceptions contrôlent les comportements et nuisent à l’inclusivité pour les sans-abri, les personnes âgées et les familles. La conception peut favoriser ou empêcher la vie civile.

Le rôle de l’architecture dans la mobilité sociale

Une structure bien organisée peut élargir ou restreindre les opportunités offertes aux enfants. Les preuves à long terme issues de l’expérience Moving to Opportunity montrent que lorsque de jeunes enfants sont déplacés de quartiers à fort taux de pauvreté vers des quartiers à taux de pauvreté plus faible, leur taux de poursuite d’études universitaires augmente et les revenus des adultes s’améliorent, ce qui se traduit par un gain mesurable sur toute la durée de la vie ; le timing et la stabilité sont importants. Cette conclusion redéfinit la question du « où » en termes de politique : des logements abordables, des écoles, des bibliothèques et des cliniques situés à une distance raisonnable des réseaux professionnels et sociaux, et la ville elle-même devient un tremplin.

La mobilité ne se limite pas aux logements. Le système de transport public par téléphérique de Medellín a raccourci les temps de trajet en reliant les quartiers situés sur les pentes raides au centre-ville et a permis une forte baisse du taux d’homicides dans les zones où il a été mis en place, en particulier lorsqu’il a été associé à des bibliothèques et des espaces publics. Lorsque les infrastructures sont conçues en collaboration avec les zones marginalisées et pour celles-ci, elles peuvent redistribuer les éléments fondamentaux de la mobilité que sont le temps, la sécurité et la visibilité.

Concevoir avec (et pour) les voix marginalisées

« Rien sur nous sans nous » est devenu un principe fondamental pour les droits des personnes handicapées et au-delà, car il exprime une vérité simple : les conceptions qui excluent les personnes du processus décisionnel les excluront probablement aussi des résultats. La justice dans la conception élargit cette éthique en recommandant que les projets soient gérés par les personnes les plus concernées, qu’ils soient responsables devant leurs communautés et qu’ils tiennent compte de la manière dont la race, le sexe, la classe sociale et les capacités influencent les avantages et les inconvénients de la conception. Il ne s’agit pas de philanthropie, mais de faire en sorte que le projet soit géré par des personnes informées qui vivent les conditions qu’il vise à changer.

Il existe des modèles qui peuvent servir d’exemple. À Boston, la Dudley Street Neighborhood Initiative a permis à la communauté de prendre le contrôle de son territoire grâce à une fiducie foncière communautaire, garantissant ainsi un contrôle local sur l’accessibilité financière et le développement à long terme. Ailleurs, des processus de conception collaborative structurés, allant de la transformation de cours d’école à la création de laboratoires de quartier, montrent que lorsque les institutions partagent leurs outils et leurs budgets, les habitants peuvent définir des critères, concevoir des alternatives et gérer la mise en œuvre. Lorsque la participation se transforme en appropriation, le « droit à la ville » devient une pratique quotidienne.

Les dimensions psychologiques de la liberté spatiale

La liberté spatiale commence dans l’esprit. Les gens ne se contentent pas de se déplacer dans des pièces ; ils créent des attentes, des histoires et des émotions liées à ce que ces pièces leur permettent de faire. La psychologie environnementale montre que les espaces suscitent des dimensions d’expérience reconnaissables (telles que la cohérence, l’émerveillement et la chaleur domestique) et que ces dimensions façonnent notre sentiment de liberté de rester, d’explorer ou d’être attirés par cet espace. Concevoir pour la liberté signifie concevoir ces réactions internes avec le même soin que celui que nous apportons à la conception des murs et des fenêtres.

Autonomie perçue et réelle dans la conception

L’autonomie dépend en partie de ce qu’un bâtiment vous permet réellement de changer, et en partie de ce que vous pensez pouvoir changer. Des expériences classiques menées sur le terrain ont montré que lorsque les résidents d’une maison de retraite se voient proposer de véritables choix (par exemple, s’occuper d’une plante ou choisir leurs activités), leur humeur et leur santé s’améliorent de manière mesurable. Cela montre que même un contrôle minime et réel peut permettre de retrouver sa volonté. Les lieux qui offrent non seulement une diversité décorative, mais aussi des décisions significatives, ont tendance à favoriser davantage cette amélioration.

Les concepteurs doivent également éviter les choix « faux », c’est-à-dire les illusions de contrôle. Des études en psychologie et en neuroimagerie montrent que la possibilité de faire un choix est intrinsèquement gratifiante et active les systèmes d’évaluation et de récompense du cerveau ; cependant, les touches vides et les boutons factices ne font que simuler cette récompense et peuvent créer une frustration lorsque les gens se rendent compte qu’ils n’ont jamais eu le contrôle. La leçon à tirer est simple : si vous donnez un signal de contrôle à l’aide d’un levier, d’une touche, d’un clapet mobile ou d’une pièce réservée, assurez-vous que ce contrôle est réel et qu’il a des conséquences.

Les plans ouverts et le paradoxe de l’intimité

Les plans ouverts promettent la liberté — lumière, visibilité, flexibilité — mais suppriment généralement l’intimité qui rend cette liberté sécurisante. Des études à grande échelle comparant les aménagements de bureaux montrent que les aménagements ouverts sont moins performants que les bureaux individuels en termes d’acoustique, d’intimité perçue et de satisfaction générale. Les gens s’adaptent à cette situation en réduisant la collaboration en face à face, malgré une plus grande exposition, en se réfugiant dans leurs écouteurs et leurs messages. Le titre est paradoxal : sans un silence contrôlable, l’ouverture réduit l’énergie sociale qu’elle espère susciter.

La solution pratique consiste non pas à abandonner la transparence, mais à réintégrer la confidentialité comme une ressource que les gens peuvent contrôler. De petites pièces accessibles sans autorisation, des cabines téléphoniques véritablement insonorisées et des meubles réduisant le bruit permettent aux utilisateurs de choisir quand ils veulent être visibles et quand ils veulent se retirer. Lorsqu’un plan combine vue et refuges (zones de visibilité dégagée et endroits où se cacher), les gens retrouvent la liberté de gérer leur attention et leur exposition sociale selon leurs propres conditions.

Liberté de mouvement et orientation

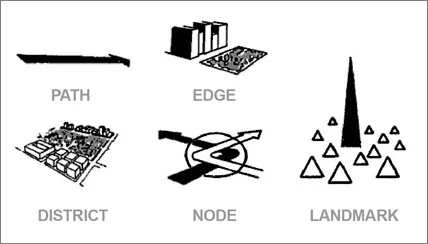

Si vous ne savez pas où vous êtes ou comment vous rendre à votre destination, la liberté se transforme en anxiété. Kevin Lynch a appelé la caractéristique qui empêche cela la « visibilité » : la capacité à créer une carte mentale claire des routes, des limites, des zones, des nœuds et des structures emblématiques. Des décennies de recherche sur l’orientation ont permis d’étendre cette idée aux méthodes de conception des schémas, des séquences et des signes, afin que les bâtiments puissent être lus comme des histoires lisibles plutôt que comme des puzzles. Ce qui importe, ce n’est pas seulement la clarté, mais aussi la dignité en mouvement.

Les neurosciences ajoutent une dimension plus profonde : les êtres humains s’orientent grâce au système hippocampique-entorinal, qui crée des cartes cognitives, notamment à l’aide de codes de type cellules de grille qui suivent la position et la direction. Lorsque les environnements, les repères, les lignes de vue et les points de décision légers sont pris en charge, ils s’harmonisent avec le mécanisme naturel de cartographie du cerveau et réduisent la charge cognitive. Pensez à des cônes de vision larges aux intersections, à des nœuds distincts et à des indices cohérents de l’entrée à la destination : l’architecture préférée commence par la capacité de choisir un itinéraire sans effort.

Réactions émotionnelles au contrôle spatial

Les gens se sentent envahis non seulement lorsque la densité est élevée, mais aussi lorsqu’ils ont l’impression de ne pas pouvoir gérer leurs contacts ou se retirer. Les modèles fondamentaux distinguent la densité physique du sentiment d’encombrement et associent le stress à des objectifs bloqués et à un manque de contrôle. La théorie de la régulation de l’intimité propose un cadre permettant d’ajuster le niveau d’interaction souhaité : les seuils, les portes, les rideaux et les zones nous aident à maintenir une distance sociale appropriée. Dans ce contexte, un hall d’entrée ou un dossier de banc bien placé n’est pas un détail, mais une infrastructure émotionnelle.

L’accès à la nature peut également réduire le stress. Des preuves cliniques classiques montrent que même la vue d’une fenêtre donnant sur des arbres plutôt que sur un mur de briques peut accélérer la guérison après une opération et réduire l’utilisation d’analgésiques. Des études plus approfondies montrent que l’exposition à la nature est associée à une diminution du stress auto-déclaré et, dans certaines études, à une diminution du cortisol. En ajoutant des éléments biophiliques dans les endroits où les options sont limitées, tels que les couloirs, les salles d’attente et les points de passage, vous pouvez apporter un soutien apaisant au système nerveux dans les situations où l’autonomie est temporairement réduite.

Neurosciences et expérience électorale

Le choix n’est pas seulement une philosophie, c’est aussi un sentiment. Des expériences montrent que le fait de prévoir la possibilité de faire un choix active les circuits de récompense, en particulier dans le striatum ventral, tandis que les centres d’évaluation, tels que le cortex préfrontal ventromédial, intègrent la valeur de ce choix pour nous. Des études plus récentes suggèrent que les réponses neuronales au contrôle perçu peuvent même prédire le bien-être futur et soulignent pourquoi les environnements qui offrent des choix réels et compréhensibles sont si stimulants.

Transposer cela dans l’espace signifie offrir des options que le cerveau peut percevoir et apprécier sans fatigue. De nombreux itinéraires vraiment différents en termes de sensations et de durée, des micro-réglages qui favorisent différentes postures et différents niveaux d’intimité, ainsi que des commandes qui reflètent clairement le résultat de l’action, aident les utilisateurs à faire l’expérience de la volonté plutôt que d’être écrasés par le poids des décisions. Lorsque l’architecture permet aux gens de ressentir, de comprendre et d’exercer leur contrôle à l’échelle d’une chaise, d’une pièce et d’un parcours, la liberté passe du statut de slogan à celui de réalité quotidienne et concrète.

Les outils, la technologie et l’évolution du rôle de l’architecte

Le changement le plus important dans les outils de conception n’est pas la vitesse ou la splendeur, mais l’évolution de la rédaction. Le logiciel ne se contente plus d’enregistrer, il fait également des suggestions. Les normes regroupent plusieurs outils dans une seule boîte de dialogue. L’application évolue vers la création d’un objet « final » unique, vers la maintenance de systèmes vivants tels que des règles, des ensembles de données et des plateformes que d’autres peuvent étendre. Cette évolution ne réduit pas le rôle de l’architecte, elle le repositionne. La curation, l’éthique et l’interopérabilité deviennent aussi déterminantes que la composition. Les schémas de données ouverts et non propriétaires tels que l’IFC et les normes de processus telles que l’ISO 19650 rendent le travail multi-outils et multi-équipes compréhensible tout au long du cycle de vie des projets, et c’est là que commence la liberté pour les clients et les communautés.

Le deuxième changement est d’ordre culturel. Entre 2024 et 2025, les organisations professionnelles et les entreprises ont signalé une forte augmentation des expériences et des applications dans le domaine de l’intelligence artificielle, tout en réclamant des règles plus claires en matière de propriété, de risque et d’équité. Les mêmes rapports indiquent qu’avec la généralisation de l’automatisation, la profession a appris à « garder l’humain dans la boucle ». Dans la période à venir, il s’agira moins de choisir un outil miracle que de décider comment les décisions seront prises, par qui, à partir de quelles données et sous quelles obligations.

Conception paramétrique et agence algorithmique

La conception paramétrique recadre un projet non pas comme une forme fixe unique, mais comme un espace négociable de règles telles que la géométrie, la performance et la fabrication. Selon la propre définition de Schumacher et les travaux universitaires récents, le « paramétrique » est à la fois un style et une méthodologie : les éléments deviennent variables et compatibles entre eux, et les concepteurs établissent des relations de sorte qu’un changement survenu à un endroit se répercute de manière cohérente sur l’ensemble de la structure. La puissance ne provient pas de la courbe, mais de la capacité à établir un lien entre l’intention et le résultat parmi des milliers de pièces.

Un exemple classique est l’auditorium de l’Elbphilharmonie. Les 10 000 panneaux acoustiques uniques de cet auditorium ont été conçus et fabriqués à l’aide d’un pipeline paramétrique afin d’harmoniser le son et les surfaces. Un autre exemple est celui des recherches menées depuis longtemps autour de la Sagrada Família. Ici, la géométrie paramétrique et relationnelle a aidé à transformer les règles analogiques de Gaudí en une logique numérique constructible. Dans les deux cas, le rôle de l’architecte consiste à choisir une forme, à définir les règles qui régissent plusieurs bonnes formes, puis à évaluer celle qui servira le mieux la vie.

L’avenir de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et de la personnalisation

L’IA étend ce processus de création de règles à la recherche de modèles. Dans le secteur du logement, la personnalisation de masse passe des promesses à la réalité : les architectures modulaires et les configurateurs permettent à de nombreux ménages d’obtenir des solutions « suffisamment personnalisées » sans payer de prix exorbitants, et les dernières études montrent que la CAO/FAO et les processus algorithmiques jouent un rôle central dans la rentabilité de cette approche. Dans la stratégie industrielle, la personnalisation de masse à l’ère de l’IA repose sur des kits modulaires et des architectures de sélection guidée afin que les utilisateurs puissent trouver leur chemin sans se noyer dans la complexité.

Le taux d’acceptation augmente rapidement. Selon l’enquête RIBA 2024, 41 % des architectes utilisaient déjà l’IA d’une manière ou d’une autre ; un an plus tard, le RIBA a indiqué que ce taux était passé à environ 59 %, même si ses membres réclamaient des directives d’application plus claires. Sur le terrain, les équipes utilisent des outils productifs pour élargir leurs options, des plateformes de vente pour tester rapidement les compromis et des services cloud tels que Hypar pour automatiser la planification de l’espace selon les règles du programme tout en restant connectés à Revit/BIM. Il ne s’agit pas d’un remplacement, mais d’un renforcement, à condition que la paternité, la propriété et la responsabilité soient clairement indiquées.

L’AIA a déjà soulevé des questions concernant la propriété des conceptions générées par l’IA et a appelé les entreprises à définir des politiques sur les outils autorisés et les données pouvant être saisies dans ces outils. Par ailleurs, le profil Generative AI Risk Management du NIST avertit que l’automatisation peut produire des résultats convaincants mais erronés sur le plan contextuel si les équipes ne basent pas leurs modèles sur des données réelles en termes d’approvisionnement, de coûts et de code. La leçon pratique pour les architectes est de considérer l’IA non pas comme une machine à prendre des décisions, mais comme un moteur de suggestions dans un processus géré par l’homme.

Participation des utilisateurs dans les processus de conception numérique

La participation numérique n’est pas une boîte à commentaires, mais un outil. Le programme Block-by-Block de l’ONU-Habitat montre comment un outil de jeu familier tel que Minecraft permet aux habitants de créer ensemble des idées spatiales et de produire des propositions suffisamment précises pour être présentées aux ingénieurs, mais suffisamment accessibles pour être remodelées par des non-spécialistes.

La technologie immersive élargit cette voie. Des études évaluées par des pairs sur la RA/RV dans le domaine de la planification montrent que permettre aux gens de tester les propositions à l’échelle réelle améliore la compréhension et la qualité des commentaires, en particulier pour ceux qui sont généralement exclus par les dessins et le jargon. Des projets pilotes civils récents vont encore plus loin : les habitants de Tampa Bay ont pu voir des suggestions de résistance aux inondations via une RA sur leur téléphone en scannant un code QR dans la rue. Il s’agissait d’un petit changement d’environnement qui a transformé une infrastructure abstraite en quelque chose dont les gens pouvaient réellement discuter. La participation donne les meilleurs résultats lorsqu’elle est perçue comme une utilisation plutôt que comme une tâche.

Architecture open source et coopération mondiale

L’open source rend les méthodes accessibles à tous. WikiHouse publie des plans de construction en bois découpés par CNC sous forme de blocs de construction téléchargeables, permettant ainsi aux micro-usines locales de produire des pièces hautement performantes pouvant être assemblées en quelques heures. Ce projet s’inscrit dans le cadre plus large de l’initiative Open Systems Lab, qui considère les systèmes de construction comme un code que tout le monde peut examiner et améliorer. Du côté des données, la plateforme open source de Speckle permet aux équipes de partager des modèles entre les outils, d’ajouter des commentaires et d’effectuer des modifications de version, ce qui est très important lorsque les projets sont menés dans de nombreuses applications et sur plusieurs périodes. Il ne s’agit pas de gadgets, mais de gouvernance par la transparence.

Il existe également un manifeste de cette idée. L’ouvrage de Carlo Ratti intitulé « Open Source Architecture » (Architecture open source) défendait il y a dix ans l’idée que le prototypage numérique et la collaboration en réseau pouvaient démocratiser la création dans l’environnement bâti ; le processus de conception collaborative du projet a prouvé le bien-fondé de cette thèse. Si vous combinez cette position culturelle avec des normes strictes telles que l’IFC (ISO 16739), vous obtenez à la fois une éthique et une infrastructure : une autorisation de partage et un langage commun pour que cela fonctionne.

Flexibilité grâce au contrôle de l’équilibre dans la conception axée sur la technologie

L’aspect éthique de tout cela n’est pas une option facultative. Alors que le code de déontologie de l’AIA définit les obligations de la profession envers le public, les clients et le métier, le guide de l’AIA Trust sur l’IA productive encourage les entreprises à fixer des limites claires, à former leur personnel et à documenter leurs utilisations. Parallèlement, le cadre de gestion de l’information de la norme ISO 19650 et le concept d’environnement de données commun permettent aux équipes de déterminer à l’avance qui prend quelles décisions, quels fichiers font autorité et comment les révisions sont gérées. Vous pouvez ainsi gagner en flexibilité sans tomber dans le chaos.

Il existe des risques réels en matière de dénomination et de conception. Le biais d’automatisation peut inciter les équipes à se fier excessivement aux résultats fluides ; les recherches sur l’intelligence artificielle urbaine soulignent les préoccupations persistantes en matière de biais, de transparence et de responsabilité pour les décisions publiques. La solution est structurelle : des flux de travail à boucle humaine, des ensembles de données vérifiables, des normes ouvertes telles que l’IFC 4.3 pour la traçabilité et des cycles d’examen participatif permettant aux utilisateurs concernés de tester les propositions avant qu’elles ne soient finalisées. Si les possibilités technologiques s’élargissent, la gouvernance doit également élargir son champ de responsabilité.

Le studio prêt pour l’avenir ressemblera un peu à une salle de rédaction, un peu à un laboratoire : des ensembles de données ouvertes fonctionnant selon des normes ouvertes, des algorithmes qui font des recommandations, des personnes qui formulent des critiques, des communautés qui co-écrivent et chaque décision laissant une trace documentée. Les outils garantissent la liberté en rendant le changement sûr, compréhensible et partageable.

Concevoir pour un avenir encore inconnu

Concevoir pour l’avenir ne consiste pas à prédire ce qui va se passer, mais à créer des pièces, des bâtiments et des zones capables de résister aux surprises. La manière la plus sûre d’y parvenir est de séparer ce qui doit rester permanent de ce qui doit changer, puis de donner aux couches changeantes la liberté de mouvement et les outils nécessaires. Les normes ont désormais officialisé cette idée. La norme ISO 20887 définit la « conception pour le démontage et l’adaptabilité » non pas comme une vision, mais comme une méthode qui aide les équipes à planifier les connexions, les services et les assemblages, permettant ainsi de restructurer, réparer ou démonter les espaces sans gaspillage. Si vous combinez cela avec la notion d’économie circulaire, vous obtenez un résumé pratique : continuez à utiliser les matériaux à leur valeur maximale, réutilisez-les avant de reconstruire et considérez le bâtiment non pas comme un produit à usage unique, mais comme une ressource durable.

Le point de vue climatique aboutit à la même conclusion. La dernière évaluation du GIEC souligne que les lieux résilients sont ceux qui peuvent s’adapter au stress : modification de l’utilisation, gestion de la chaleur et de l’eau, et protection des groupes vulnérables à mesure que les risques s’intensifient. En termes de conception, la résilience s’apparente davantage à une chorégraphie qu’à un refuge : surélever ce qui doit rester au sec, assouplir les plans afin que les pièces puissent changer de fonction en cas de crise, et ouvrir les voies d’entretien et de surélévation, afin que l’adaptation devienne une action routinière plutôt qu’une intervention d’urgence.

Résistance et adaptabilité dans la forme construite

Les bâtiments adaptables commencent par des détails que la plupart des gens ne remarquent même pas. Lorsque les structures, les noyaux et les façades sont conçus comme des couches et des compartiments « durables », et que les services et les équipements sont conçus comme des couches « adaptables », un projet gagne des options pour des décennies. Cette éthique, résumée par le slogan « longue durée de vie, adaptabilité souple, faible consommation d’énergie » du RIBA, est réapparue comme un guide pratique pour la décarbonisation, car un bâtiment modifiable est un bâtiment qui échappe à la démolition. Comme indiqué dans la norme ISO 20887, la planification en vue du démontage et du remplacement modulaire rend les mises à niveau moins coûteuses et plus rapides ; comme le recommande le guide sur l’économie circulaire, la planification en vue de la réutilisation permet au carbone dépensé de fonctionner plus longtemps.

À l’échelle de la ville, les politiques de « rénovation d’abord » et les évaluations du cycle de vie carbone fournissent aux propriétaires des raisons claires d’adapter leurs bâtiments existants avant d’en construire de nouveaux. Les guides techniques montrent de plus en plus que la rénovation en profondeur peut prolonger la durée de vie, réduire les risques et diminuer les émissions concrètes, tout en améliorant le confort et la commodité. Concevoir les bâtiments d’aujourd’hui comme les bonnes rénovations de demain — services accessibles, hauteur sous plafond généreuse, noyaux flexibles — transforme la durabilité d’un slogan en une décision de conception.

La liberté comme dialogue permanent

Lorsque les équipes de projet continuent à écouter après le jour de l’inauguration, la liberté donne de bons résultats. Le plan de travail du RIBA inclut « l’utilisation » et « l’évaluation après utilisation » dans les phases 6 et 7, de sorte que le retour d’information, la mise en service saisonnière et les travaux mineurs deviennent la norme plutôt que des extras facultatifs. Le modèle Soft Landings de BSRIA élargit ce processus en demandant aux concepteurs et aux entrepreneurs de continuer à participer pendant les phases de livraison et de première utilisation, afin que les incohérences soient corrigées et que des leçons soient tirées. Dans ce modèle, le bâtiment est une relation : l’objectif est défini, les performances sont contrôlées et des ajustements sont effectués ensemble.

Au niveau de la gestion, Open Building fournit un langage pour ce dialogue : des supports partagés par la communauté et des matériaux de remplissage contrôlés par les résidents. Lorsque les responsabilités sont claires, le changement devient monnaie courante ; les familles, les gestionnaires et les petits constructeurs peuvent agir sans perturber les éléments qui maintiennent l’espace. La liberté n’est pas l’absence de limites, mais la présence de limites compréhensibles qui encouragent la participation.

Réinterprétation de l’espace après utilisation

Les bâtiments enseignent comment ils fonctionnent réellement après que les occupants ont emménagé. L’évaluation après utilisation (examens, données de performance, entretiens) transforme ces enseignements en intelligence de conception. Des décennies de pratique et de recherche montrent que la POE augmente le confort et la fiabilité tout en réduisant l’écart de performance entre les simulations et l’expérience réelle. Les directives nationales ne considèrent plus cela comme un luxe de recherche, mais comme une partie intégrante du cycle de livraison. Lorsque les cycles de rétroaction sont normaux, les pièces peuvent être réaménagées, les politiques réécrites et les futurs projets lancés de manière plus intelligente.

Une culture POE mature légitime également la réinterprétation. Si un espace de travail commun fonctionne mieux en tant que lobby ou si une salle de réunion doit être silencieuse, les équipes peuvent d’abord modifier les panneaux, le mobilier et les règles de réservation, puis, si la demande persiste, modifier les cloisons ou les services. Ce type d’itération fonctionne si le bâtiment est conçu pour être modulable et si le contrat prévoit une période d’écoute.

Cadres sur la certitude : une nouvelle éthique du design

Certaines des « constructions » les plus efficaces ont façonné le cadre des comportements futurs. Le Fun Palace de Cedric Price imaginait une cage programmable dans laquelle les activités pouvaient être ajoutées ou supprimées à volonté, faisant du changement la fonction principale du projet. Cette sensibilité trouve un écho dans les pratiques contemporaines : considérer l’architecture comme un système offrant des possibilités, garder les composants interchangeables et permettre à la culture de réécrire le scénario. Il s’agit d’une éthique compatible avec la circularité et la tradition de « l’adaptation durable et souple » ; une transition de l’objet parfait à la plateforme durable.

Les normes aident à mettre cette éthique en pratique. La norme ISO 20887 fournit aux concepteurs des critères d’adaptabilité et de démontabilité qu’ils peuvent tester, tandis que les guides sur l’économie circulaire proposent des pistes de réflexion pour la réutilisation, la réparation et la récupération. Lorsque ces cadres orientent les choix initiaux (grilles, noyaux, voies de service), le résultat est une architecture qui attend d’être réorganisée plutôt que d’être enterrée.

L’architecte n’est pas celui qui répond, mais celui qui pose des questions.

Les villes sont confrontées à des « problèmes complexes » tels que les définissent Rittel et Webber, c’est-à-dire des problèmes qui n’ont pas de définition unique ni de solution définitive. Dans un tel monde, la compétence la plus précieuse d’un architecte est de poser les bonnes questions, de concevoir des systèmes modifiables et de mener des tests honnêtes avec les personnes concernées. Son rôle évolue vers la collecte de preuves et d’options plutôt que vers la production de résultats définitifs.

Cette approche ne réduit pas les normes, mais les élève au contraire. L’évaluation de la performance des bâtiments officialise l’apprentissage tout au long du cycle de vie du projet, et les retours d’expérience après utilisation fondent les décisions sur la réalité vécue plutôt que sur des plans. Lorsque la mise en œuvre s’organise autour des questions suivantes : « Qu’est-ce qui doit rester inchangé ? Qu’est-ce qui doit changer ? Qui prend les décisions et quand ? », la conception devient un processus social capable de s’adapter en permanence aux évolutions futures.

En savoir plus sur Dök Architecture

Subscribe to get the latest posts sent to your email.