En architecture, une porte n’est jamais simplement un trou dans un mur. C’est une zone frontière chargée de symbolisme et de résonance émotionnelle – « tout un cosmos du semi-ouvert », comme le dit Gaston Bachelard, source de rêves et de séductions. À travers les cultures et les époques, les passages ont été soigneusement façonnés pour refléter des valeurs, faciliter les transitions et guider l’expérience humaine. Cet article explore cinq « seuils » thématiques, des portes sacrées aux façades vitrées modernes, et montre comment chaque type d’entrée renferme des significations liées à l’espace et à la société. Nous commençons par le symbolisme culturel, puis nous passons au pouvoir et à la défense, à l’adaptation au climat, à la chorégraphie sociale, et enfin nous nous demandons ce qui reste de la porte à l’ère de la transparence. Enfin, nous revenons à la question de la réappropriation de l’espace de la porte comme lieu de rencontre.

Quelles valeurs culturelles sont codées dans la forme du passage de la porte ?

Les portes fonctionnent généralement comme des seuils d’identité et de croyance et ne se contentent pas de séparer l’intérieur de l’extérieur, elles définissent également les valeurs du monde intérieur. Prenons l’exemple modeste du genkan japonais, le hall d’entrée en retrait des maisons traditionnelles. Le genkan est un endroit où l’on peut retirer ses chaussures et se débarrasser mentalement de la poussière du monde extérieur ; il « marque la frontière entre une maison japonaise et le monde extérieur ». La forme physique du genkan symbolise la pureté et le respect : une marche (agari-kamachi) sépare clairement l’extérieur de l’intérieur, empêche la saleté d’entrer et renforce symboliquement le caractère sacré de la maison. Selon les traditions japonaises, même les visiteurs ordinaires peuvent être accueillis et recevoir une conversation dans le genkan sans être invités à entrer complètement, ce qui constitue un subtil seuil social qui préserve l’intimité tout en offrant l’hospitalité. La conception modeste du genkan reflète ainsi une humilité , une pureté et un passage quasi rituel de l’espace profane à l’espace sacré, à l’instar des portes torii des temples shintoïstes qui marquent l’entrée dans les espaces sacrés.

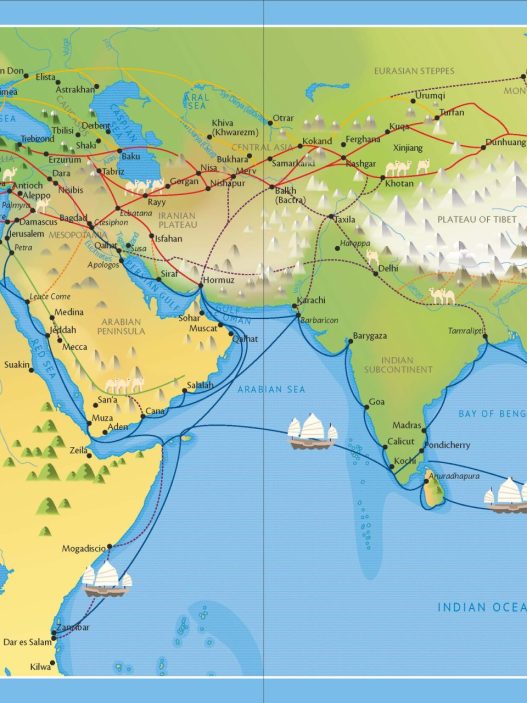

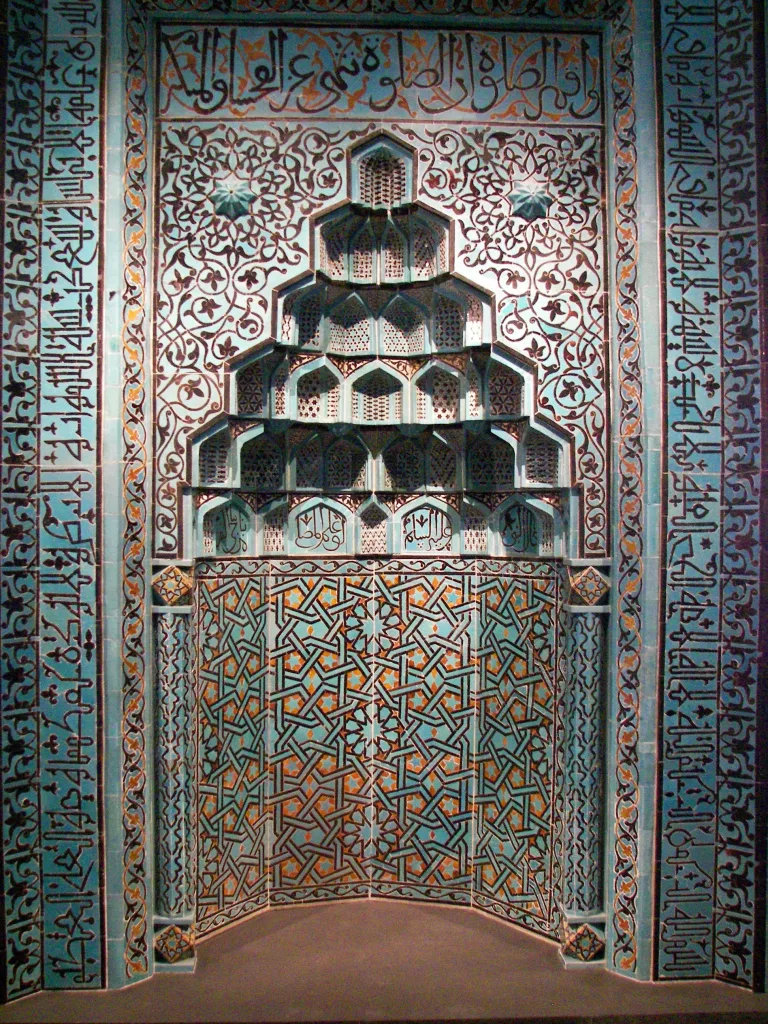

En revanche, de nombreuses cultures d’Asie du Sud et islamiques ont historiquement orné les entrées des portes de décorations symboliques plus imposantes afin d’exprimer le passage spirituel. Les toranas indépendants de l’Inde, ces portes voûtées décorées situées à l’entrée des temples, en sont un exemple. Dans la tradition hindouiste-bouddhiste, les toranas « apportent chance et symbolisent les jours heureux et festifs », annonçant l’entrée dans un lieu sacré ou noble. Les linteaux sculptés représentent généralement des dieux protecteurs ou des créatures porte-bonheur (comme le motif de la créature marine makara sur les portes des temples) et transmettent visuellement l’idée que passer sous cette arche est un acte qui permet de laisser derrière soi le monde terrestre. De même, dans l’architecture islamique, l’utilisation de mukarnas (nid d’abeilles ou voûte pendante) au-dessus des portes élève les entrées à un symbolisme cosmique. Une entrée à muqarnas n’est pas seulement décorative, elle est aussi métaphysique : historiquement, « les coupoles à muqarnas étaient généralement construites au-dessus des portes d’entrée afin de créer un seuil entre deux mondes » et elles ont une connotation céleste qui représente le passage du monde terrestre à un monde sacré. La géométrie complexe du sommet invite les visiteurs à lever les yeux – un moment de pause et de curiosité – qui renforce le sentiment de passer dans un espace d’ordre supérieur ou d’existence divine.

Expressions culturelles du passage : À gauche, l’entrée en bois (genkan) d’une maison japonaise souligne la simplicité et un seuil surélevé où l’on retire ses chaussures incarne l’humilité et la pureté. À droite, une porte monumentale de caravansérail turc avec une voûte en muqarnas souligne la grandeur – la couronne à plusieurs niveaux au-dessus de la porte symbolise le passage vers un espace sacré ou protégé.

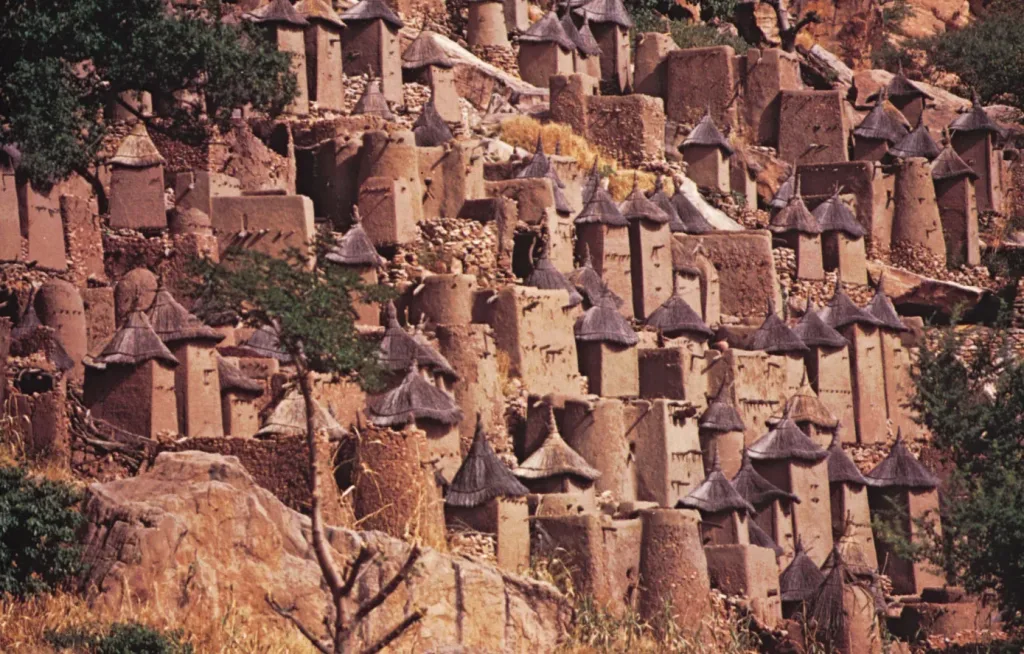

En effet, les passages entre les cultures codifient généralement les attentes rituelles. Dans certaines régions du Moyen-Orient et d’Asie du Sud, les seuils peuvent être honorés par de petites offrandes ou des symboles : pensez aux paroles prononcées en franchissant le seuil d’une maison ou à un motif rangoli ou une guirlande suspendue pour bénir ceux qui entrent. En Afrique de l’Ouest, les figures sculptées sur les portes des greniers Dogon protègent traditionnellement les récoltes et représentent les ancêtres qui gardent le seuil. Qu’elles soient modestes ou élaborées, ces choix de conception en disent long : une porte peut annoncer à qui elle appartient (ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur), appliquer des codes de pureté (propre et sale) et dramatiser le passage d’un monde ou d’un état d’existence à un autre.

La forme et la décoration d’une porte ont une fonction culturelle. Le fait de s’incliner ou d’enlever ses chaussures (comme c’est le cas pour les portes basses japonaises ou indiennes), de ressentir de la révérence (en passant sous une arche majestueuse ou une voûte à mouchoirs) ou d’entrer dans un espace protégé et privilégié indique si l’on pénètre ou non dans un tel espace.

Comment les proportions et les ornements des portes reflètent-ils la puissance et la protection ?

Au-delà du symbolisme, la taille et la structure des portes d’entrée sont utilisées depuis longtemps pour exprimer les dynamiques de pouvoir : qui détient le contrôle et qui est vulnérable une fois le seuil franchi. Dans les fortifications et les palais, une porte d’entrée imposante symbolise l’autorité tout en offrant une protection physique contre les menaces. Par exemple, les portes solides des châteaux médiévaux européens étaient autant des expressions architecturales que des machines de défense. Les châteaux se limitaient généralement à une seule porte principale (« les passages… étaient considérés comme des points faibles », c’est pourquoi les architectes limitaient considérablement le nombre d’ouvertures dans les murs). L’entrée principale était profondément encastrée dans les murs épais et créait un seuil intimidant, un passage sombre où les défenseurs pouvaient coincer les intrus entre une lourde porte en bois et une grille relevable. Les portes étaient généralement « aussi épaisses que possible, souvent constituées de couches de bois » et renforcées par des gonds ou des plaques de fer. Une telle porte évoque davantage la rigidité que le plaisir : ses proportions (petites par rapport à l’énorme mur) et ses caractéristiques (clous, ponts suspendus, meurtrières au sommet) envoient un message clair quant au danger de franchir ce seuil sans autorisation. En substance, la porte fortifiée étroite établit une hiérarchie du pouvoir : elle permet aux dirigeants et aux alliés d’entrer, tout en empêchant les ennemis d’entrer par sa forme physique même.

En revanche, certaines portes monumentales reflètent la puissance davantage par leur grandeur et leur splendeur que par un militantisme affiché. Les portes des anciens empires, comme les portails en pierre surélevés des civilisations inca et maya, ont été conçues pour impressionner et marquer les esprits. Les portes incas, en particulier, avec leurs murs inclinés, ont une forme trapézoïdale unique (plus large à la base et plus étroite vers le haut) qui est non seulement esthétiquement harmonieuse, mais aussi structurellement intelligente en termes de résistance aux tremblements de terre. À Machu Picchu et ailleurs, « les portes et les fenêtres sont de forme trapézoïdale, ce qui aide à absorber les chocs sismiques ». Cette forme exprime la maîtrise d’une civilisation sur la nature : en façonnant littéralement les seuils des bâtiments pour qu’ils résistent aux tremblements de terre, les souverains incas pouvaient garantir la solidité de leurs temples. De même, franchir une porte trapézoïdale en pierre finement ajustée, généralement sans mortier, symbolise la durabilité et le savoir-faire. Même sans décoration apparente, la lourde solidité et les menuiseries parfaites d’un passage inca inspirent l’autorité. L’homme sent que l’espace au-delà est approuvé par de grands ingénieurs et donc par une grande puissance. De même, pensez aux grandes portes des palais de l’Inde babie ou de la Chine impériale : leurs dimensions monumentales (parfois plusieurs étages de haut) et leurs cours d’entrée à plusieurs niveaux exprimaient la hiérarchie : les personnes du peuple ne pouvaient passer que par la porte extérieure, tandis que les portes intérieures, plus petites, réservées aux personnes de statut supérieur, créaient une hiérarchie spatiale du pouvoir.

La conception des portes est équilibrée de manière à servir l’autorité, comme l’a décrit Vitruve sous les termes firmitas et venustas – solidité et beauté. L’entrée d’un château met l’accent sur la solidité (épaisse, renforcée, défendable), tandis qu’une porte de ville cérémonielle met l’accent sur le plaisir (majestueuse, décorée, inspirant le respect). Cependant, les deux types protègent et annoncent. Pensez à la profondeur du seuil de nombreux passages historiques : du barricade d’un château européen aux halls d’entrée sinueux d’un château ottoman, un passage d’entrée profond impose une pause psychologique et offre plusieurs niveaux de sécurité. Par exemple, l’entrée d’un château arabe médiéval à Doha était si profonde qu’elle comportait des salles de garde adjacentes à l’intérieur du passage, ce qui « assurait une surveillance et une protection supplémentaires » avant d’entrer pleinement dans l’enceinte. Le seuil devenait une « antichambre du pouvoir » où les visiteurs pouvaient être contrôlés ou contraints de descendre de cheval, une affirmation spatiale selon laquelle « vous avanciez selon les conditions du souverain ». Dans des contextes plus pacifiques, cette entrée à plusieurs niveaux permettait également la splendeur et la cérémonie (processions ralenties sous les arches, etc.).

Même à l’échelle civile, les portes ont contribué à la protection et à la hiérarchie. Les portes des villes étaient souvent doublées de symboles de fierté civile et de contrôle : elles étaient ornées d’armoiries, de remparts ou d’inscriptions commémoratives pour proclamer la puissance souveraine. Franchir ces portes était à la fois un honneur et une soumission à la loi. Ainsi, qu’il s’agisse de portes gigantesques (portes cloutées d’une ville fortifiée) ou de portes monumentales (porte Buland Darwaza de 30 mètres construite par l’empereur Babur) ou d’une ingénierie sophistiquée (portails trapézoïdaux incas inclinés pour résister aux assauts de la nature), les styles de portes reflètent une continuité du pouvoir : « invitation et barrière » à la fois. Ils invitent les fidèles avec splendeur et bloquent les ennemis avec une rigidité brutale. L’interaction entre les proportions et les ornements de ces seuils n’est pas fortuite : il s’agit d’un message calculé sur l’identité de ceux qui détiennent les clés et sur la puissance de l’espace qui se trouve derrière la porte.

Comment les styles de portes s’adaptent-ils aux contraintes climatiques et matérielles ?

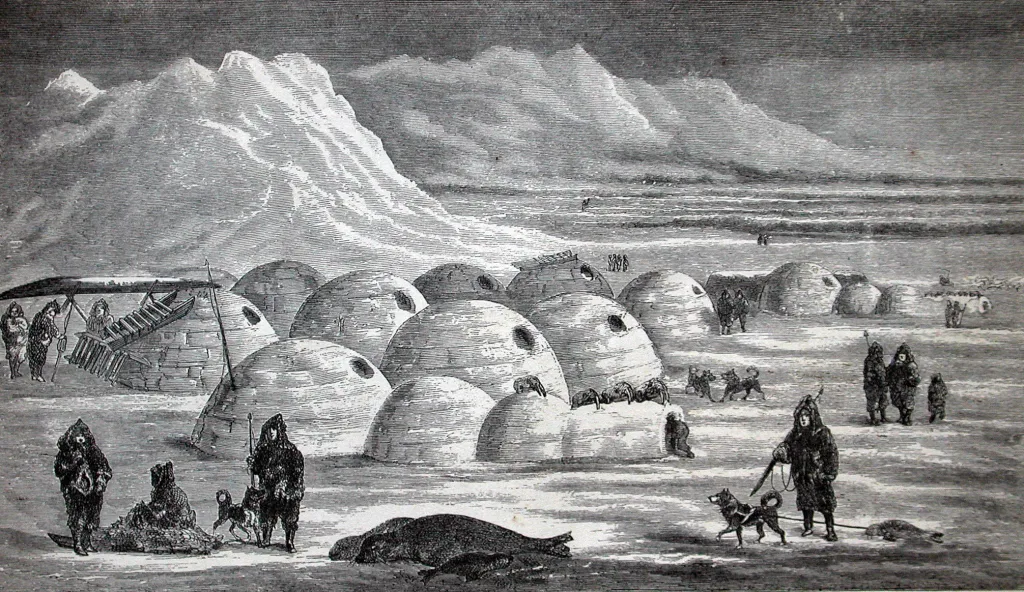

La conception des seuils est également fortement influencée par l’environnement. Partout dans le monde, les portes locales ont évolué en fonction des réalités climatiques et des matériaux disponibles, devenant ainsi des intermédiaires habiles entre l’intérieur et l’extérieur. Dans les climats extrêmes, la porte sert généralement de tampon contre les conditions météorologiques, créant ainsi un microclimat architectural. Prenons l’exemple d’un igloo inuit au pôle Nord : l’entrée est généralement un petit tunnel ou une ouverture basse située sous le niveau de vie principal. Cela permet à l’air froid de rester coincé dans le tunnel, tandis que l’air plus chaud reste dans la partie surélevée, créant ainsi une stratification thermique intelligente. Le tunnel bloque également les vents glacials ; comme l’explique une source, « l’entrée d’un igloo comporte généralement au moins une partie du tunnel à angle droit qu’il faut franchir en rampant, [afin que] les vents glacials ne puissent pas souffler directement dans l’espace de vie ». Ici, la porte est littéralement un verrou thermique et sacrifie la commodité (il faut s’accroupir et ramper) au profit de la survie. Sa forme (petite, isolée par la neige) tire parti de la faible conductivité thermique de la neige compactée et de l’air pour maintenir l’intérieur à une température supérieure de 70 °F à celle de l’extérieur. En bref, le climat s’exprime à travers ce seuil : une porte plus grande ou plus haute serait mortelle par des vents de -50 °F, c’est pourquoi la pratique culturelle et la conception de la porte se sont combinées pour former une entrée étroite et protégée.

Dans la région chaude et aride du Sahel, en Afrique de l’Ouest, les habitations en terre des Dogons et d’autres peuples utilisent des stratégies différentes. Les murs épais en pisé (briques crues) ont une masse thermique élevée et une faible conductivité, ce qui leur permet d’absorber lentement la chaleur et de maintenir la fraîcheur à l’intérieur. Dans ce type d’habitats, les portes ont tendance à être petites et en retrait. Une porte basse permet non seulement d’ombrager l’entrée et de minimiser l’entrée du soleil, mais elle oblige également les personnes à se baisser, ce qui réduit involontairement le flux d’air chaud extérieur à chaque entrée. La climatisation est assurée par les matériaux et les proportions : le torchis autour de la porte refroidit l’air entrant et la porte elle-même, généralement en bois, reste petite afin de limiter les échanges thermiques. Dans les greniers à grains dogons, une petite porte protège également les céréales stockées des vents chauds et des insectes. Ces aménagements pratiques deviennent des normes culturelles : une porte petite et basse est considérée comme un signe de respect (il faut se baisser pour entrer) et de prudence. De même, dans de nombreuses architectures locales des régions très chaudes, on trouve un porche ou un hall d’entrée pour amortir le passage. Par exemple, les maisons arabes et swahilies comportent généralement un porche fermé (liwan ou baraza) où l’on peut s’asseoir à l’ombre sur le seuil, ce qui permet de s’adapter socialement au climat : le porche filtre directement le soleil tandis que la porte peut rester ouverte pour aérer.

Les différences régionales dans la protection au-dessus des portes reflètent également la logique climatique locale. Dans les régions tropicales et soumises à la mousson, des avant-toits profonds ou des vérandas protègent les entrées des portes de la pluie et du soleil intense. Un exemple classique est la maison à cour intérieure chinoise siheyuan : la porte d’entrée est généralement couverte d’un auvent ou d’un auvent distinct, qui fait partie d’un système de toiture à larges avant-toits servant à diriger l’eau de pluie et à fournir de l’ombre. L’entrée est généralement orientée vers le sud (dans le nord de la Chine) pour capter le soleil hivernal, mais elle est immédiatement précédée d’un mur-rideau pour bloquer les vents froids et les mauvais esprits – un savant mélange de cosmologie et de planification adaptée au climat. Dans les quartiers turcs ottomans, les maisons des régions chaudes comportaient souvent une galerie avant ou un porche semi-ouvert. Ce porche à colonnes à l’entrée (hayat ou sofa) servait à protéger du soleil estival et à créer un espace intermédiaire frais pour accueillir les visiteurs, comme une pièce ombragée en plein air. Dans le plateau anatolien, les maisons traditionnelles comportent généralement un sofa extérieur – essentiellement une terrasse fermée à l’entrée principale – et ce sofa est orienté de manière à ombrager l’intérieur tout en captant les brises dominantes. C’est pourquoi l’entrée n’est pas une ouverture alignée sur la façade, mais est encastrée derrière ce canapé ouvert, ce qui permet à l’air de circuler et répartit le gradient de température entre l’extérieur et l’intérieur.

Le choix des matériaux pour les seuils est également important. Par exemple, le bois a une faible conductivité thermique, ce qui signifie que les portes ou les cadres en bois peuvent réduire le pont thermique par rapport au métal. Les seuils en pierre, courants dans les anciens bâtiments en maçonnerie, offrent une bonne durabilité, mais peuvent être des ponts thermiques ou des ponts froids. Dans certaines architectures iraniennes et indiennes, on trouve même des portes d’entrée à double couche (une porte métallique extérieure et une porte intérieure en bois), l’une servant à la sécurité et l’autre à l’isolation, en fonction de l’heure de la journée. Les constructeurs locaux ont intuitivement équilibré ces facteurs. Dans l’architecture en terre crue, un seuil ou une marche surélevée à l’entrée empêche les inondations et les insectes de pénétrer à l’intérieur. La terre crue étant vulnérable à l’érosion, des seuils en bois ou des fondations en pierre sont ajoutés afin de garantir la longévité des matériaux. Même dans l’Europe tempérée, les maisons locales étaient généralement dotées de portes en chêne épais encastrées dans des murs en pierre, parfois accompagnées d’une deuxième porte intérieure (vestibule) pour amortir le froid hivernal, précurseur des vestibules ou des contre-portes actuels.

Les styles de portes à travers le monde s’adaptent habilement au climat grâce à leurs formes. Certaines créent de véritables entrées thermiques (tunnel igloo, auvent en boue), tandis que d’autres s’appuient sur la géométrie (petite taille, stabilité trapézoïdale) ou sur des couches de matériaux pour répondre aux conditions locales. Un ancien proverbe dit que « la porte est la bouche de la maison » ; d’un point de vue environnemental, cette « bouche » peut être élargie ou rétrécie pour réguler la respiration de la maison. Les Dogons, les Inuits, les Chinois : chacun a façonné le seuil comme première ligne de défense contre les rigueurs de la nature et a fait de la porte un élément de performance passif. Aujourd’hui, nous pouvons tirer des enseignements de ces solutions : intégrer des zones de passage ombragées, des sas et des conceptions intégrées au sol dans les entrées afin de refroidir et de chauffer naturellement nos bâtiments. Le climat s’exprime à travers la terre, la pierre et le bois, et nulle part ailleurs il ne s’exprime mieux qu’au seuil, là où l’extérieur rencontre l’intérieur.

Comment la logique spatiale d’une porte influence-t-elle le mouvement et le comportement social ?

Qu’il s’agisse d’une maison, d’un temple ou d’une ville, la chorégraphie de l’entrée dans un lieu a des répercussions sociales profondes. La conception d’une porte sert généralement à contrôler ce que vous vivez et la façon dont vous vous comportez lorsque vous la franchissez. Culturellement, cela peut garantir l’intimité, créer un rituel ordonné ou orienter le regard et les pas d’une personne de manière significative.

Dans de nombreuses traditions islamiques et moyen-orientales, les portes sont délibérément conçues pour cacher la vie privée de la vue directe. Par exemple, l’entrée d’une maison arabe traditionnelle du Golfe ou d’un majlis (salle de réception des invités) n’est généralement pas un passage direct vers les pièces à vivre, mais un passage courbé ou en angle. L’un des designs courants est un petit hall d’entrée où le visiteur doit tourner un ou deux angles avant d’atteindre la cour centrale ou la salle de réception. Cette entrée « en zigzag » empêche les étrangers de voir directement l’intérieur (elle protège la famille, en particulier les femmes, des regards indésirables). Elle permet également aux habitants de la maison d’observer et de saluer le visiteur de manière appropriée (peut-être derrière un paravent) avant de l’accueillir officiellement. Dans les maisons traditionnelles du Qatar et des Émirats arabes unis, la porte d’entrée s’ouvrait sur une cour d’entrée entourée de murs ou sur un couloir où les invités attendaient, appelé dikka (banc), créant ainsi une pause spatiale qui imposait la courtoisie et la modestie. La logique sociale est intégrée dans le seuil : les mouvements sont ralentis et les lignes de vue sont filtrées afin de garantir la coexistence de l’intimité et de l’hospitalité.

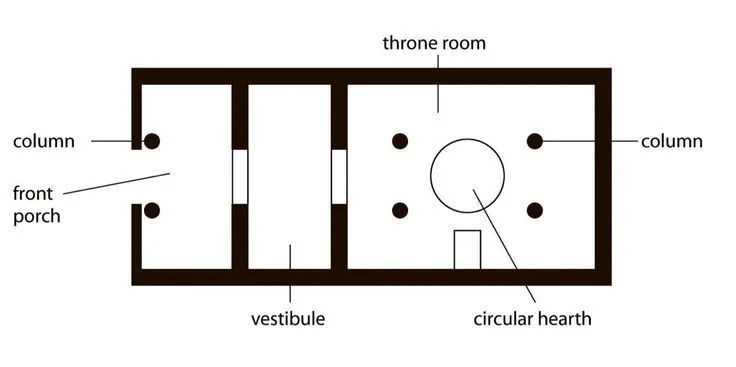

Comparez cela à l’ancien ordre grec du megaron. Le megaron, grande salle des palais mycéniens, avait une logique de porte très axiale : on entrait par un porche avant aligné avec le foyer central et (dans certains cas) le trône situé à l’arrière de la salle. Cet alignement droit (porte -> foyer -> trône) signifiait que dès que les portes s’ouvraient, le regard et le chemin de la personne étaient fortement orientés vers le centre du pouvoir (le feu symbolisant la maison ou l’État et le siège du souverain). L’effet est moqueur et hiérarchique : un sujet qui entre suit un chemin d’approche presque cérémoniel vers l’autorité. Il n’y a ni dissimulation ni contournement, mais plutôt une visibilité et une symétrie claires qui soulignent l’ordre et la domination. Même dans les temples classiques dérivés du concept du mégaron, la porte est centrée et généralement plus haute que la taille humaine, orientant immédiatement les mouvements et le regard de la personne qui entre vers la statue cultuelle. Le message social est la transparence de la hiérarchie : rien n’est laissé au hasard ; vous devez vous concentrer sur l’élément important qui se trouve au-delà du seuil et peut-être vous approcher avec révérence.

Entre ces deux extrêmes, de nombreuses architectures locales modulent les entrées des portes afin d’obtenir une inclinaison sociale. Les maisons traditionnelles turques et balkaniques en sont un bon exemple : un visiteur entrant par la rue pénètre généralement d’abord dans un vestibule ou un salon extérieur, un espace semi-public où les étrangers ou les connaissances peuvent être accueillis avant de pénétrer plus profondément dans la maison. Des portes séparées mènent de ce salon aux pièces privées de la famille. Ainsi, la porte d’entrée ne donne pas directement sur l’intimité, mais sur un espace servant de moyen de sélection sociale. La logique spatiale guide le mouvement de la personne vers une zone neutre (généralement aménagée pour s’asseoir et accueillir les invités). Seules les personnes de confiance ou les membres de la famille peuvent entrer plus à l’intérieur, peut-être par une autre porte menant à une pièce privée. Cette entrée à plusieurs niveaux reflète la norme sociale de la confidentialité progressive : le comportement de la personne s’adapte à chaque seuil (formel sur le divan, décontracté dans la pièce privée). Dans de nombreuses maisons rurales d’Anatolie, le hayat (porche ouvert) ou l’eyvan sert effectivement de salon d’accueil : vous pouvez y partager votre thé avec un voisin, mais vous ne l’invitez pas à entrer. Ainsi, l’architecture impose les limites de l’interaction par le passage de la porte.

On retrouve également la chorégraphie spatiale dans l’architecture religieuse : les séries de portes sont utilisées pour créer une attente ou un sentiment de sacré. Un exemple classique est le cheminement en zigzag vers la salle de prière d’une mosquée islamique : on entre généralement par une cour, puis on passe par une entrée indirecte (parfois précédée d’un vestibule fermé par un rideau), afin que l’orientation de la personne soit correctement alignée et qu’elle laisse symboliquement le monde profane derrière elle. Dans les mosquées iraniennes, la porte d’entrée (eyvan) peut être perpendiculaire à l’axe principal de la salle de prière et nécessite métaphoriquement un virage qui prépare le fidèle à un nouveau centre d’attention. De même, dans les temples hindous, on utilise plusieurs seuils de porte (gopurams ou tours de porte) s’ouvrant vers l’intérieur, chacun encadrant un espace plus restreint, de sorte que le mouvement devient un rituel de passage de la vie extérieure au noyau spirituel intérieur.

Les éléments architecturaux tels que les paravents, les courbes et les paysages alignés sont les outils de cette chorégraphie. Un bel exemple : dans les maisons de thé traditionnelles japonaises, on utilise une petite porte (nijiri-guchi) que l’on franchit en rampant, qui oblige les samouraïs ou les paysans à s’incliner et à laisser leur sabre derrière eux, les mettant ainsi sur un pied d’égalité dans l’humilité pour la cérémonie du thé. Ici, la petite taille de la porte et son seuil bas, de par leur conception, guident les comportements (ramper, se désarmer) et l’état d’esprit (humilité) . Au quotidien, même quelque chose d’aussi simple que la porte hollandaise (divisée horizontalement) des fermes permet de garder les animaux ou les jeunes enfants à l’intérieur/à l’extérieur (moitié inférieure fermée) tout en permettant la communication et les échanges (moitié supérieure ouverte pour discuter). La fonction sociale (échanges amicaux avec un certain contrôle) est intégrée dans la forme de la porte.

La logique spatiale d’une porte, qu’elle soit droite ou inclinée, directe ou stratifiée, régit la manière dont nous entrons dans un espace et dont nous interagissons avec les autres une fois à l’intérieur. Les seuils linéaires (comme le mégaron) ont tendance à mettre l’accent sur la visibilité et le pouvoir et créent un espace direct pour la rencontre. Les seuils décalés ou en couches, quant à eux, ont tendance à mettre l’accent sur l’intimité, la réflexion et la participation progressive et permettent à la personne de s’adapter lorsqu’elle passe d’une frontière à l’autre. Aucun n’est meilleur que l’autre par nature ; chacun répond à des besoins sociaux. Comme l’indique une étude architecturale, les seuils « favorisent diverses activités en offrant un abri, en définissant les limites, en renforçant l’interaction communautaire et en améliorant la sécurité ». Une série de portes bien conçues peut rendre un espace plus accueillant (en offrant une zone de transition chaleureuse) ou plus imposant (en encadrant majestueusement ce qui se trouve au-delà). Elle peut chorégraphier les règles de bienséance – nous ralentissons naturellement dans une entrée étroite ou nous nous arrêtons sous une arche ornée – et ainsi ajuster notre état d’esprit à ce qu’une culture attend à ce seuil (respect, disposition à socialiser ou déférence envers l’autorité). En architecture, rien ne chorégraphie le mouvement autant que le seuil d’une porte.

À l’ère des façades vitrées et de l’accès sans interruption, qu’adviendra-t-il des entrées de porte ?

Le design et la technologie modernes ont poussé le concept de porte dans deux directions apparemment opposées : une transparence maximale (suppression du seuil) et un contrôle maximal (sécurisation du seuil). Ces deux tendances soulèvent la question suivante : sommes-nous en train de perdre le riche rôle spatial et culturel des portes ?

D’une part, l’architecture contemporaine cherche généralement à assurer une continuité entre l’intérieur et l’extérieur. Dans les bâtiments commerciaux, la généralisation des façades en verre, des murs-rideaux et des portes coulissantes automatiques a rendu les entrées traditionnelles presque invisibles. Lorsque vous entrez dans une tour de bureaux ou un centre commercial moderne, vous passez par une large porte tournante ou un panneau coulissant en verre activé par un capteur qui vous empêche à peine de faire un pas. Le passage du seuil se fait sans friction : pas de marche, pas d’arrêt, parfois même pas de changement de matériau sous les pieds. Cette philosophie de conception découle en partie de la conception moderniste de la transparence et de l’ouverture : afin d’inviter les gens à entrer et de refléter une image d’accessibilité, la frontière entre la rue publique et l’espace intérieur privé a été réduite au minimum. Par exemple, les magasins phares d’Apple sont dotés d’immenses murs de verre et d’entrées sans cadre visible, seulement contrôlées par de fines portes vitrées. À New York, l’entrée de l’Apple Fifth Avenue est constituée d’un cube de verre de 32 mètres de haut qui crée une « cérémonie d’atterrissage », mais qui n’est en réalité pas une porte opaque.

L’objectif était d’« exalter » les visiteurs grâce à une entrée imposante mais sans obstacle, une invitation à l’état pur. Dans la plupart des conceptions de ce type, la porte « disparaît » de la façade et est souvent réduite à une porte à capteur que l’on ne remarque même pas (ce qui entraîne parfois des incidents malheureux, comme des personnes qui se cognent contre les parois vitrées).

Cette continuité offre commodité et transparence symbolique (par exemple, la démocratie de l’entrée ouverte sur l’atrium d’une bibliothèque ou l’accueil des consommateurs dans un magasin), mais elle supprime également le sentiment de cérémonie et de seuil que les anciens bâtiments développaient. Il y a très peu de transition ou de vitesse émotionnelle – vous êtes simplement à l’intérieur. Comme le souligne l’architecte Juhani Pallasmaa, l’effacement des seuils dans la modernité peut nous priver de la préparation psychologique et du sentiment d’arrivée que procuraient les seuils traditionnels. Autrefois, la porte nous ralentissait, exigeait peut-être une interaction tactile (tourner un bouton, frapper sur une planche) qui modifiait notre état d’esprit. Aujourd’hui, le vrombissement d’une porte automatique passe presque inaperçu ; nous restons dans le même état d’esprit lorsque nous la franchissons. Il en résulte une sorte d’absence d’espace : un centre commercial ou un aéroport ressemble à un autre, car leurs entrées ne sont pas des passages spécifiques à une culture, mais des rectangles de verre génériques.

D’autre part, la technologie de sécurité a relevé le niveau de sécurité de manière moins visible. Pensez aux cartes d’accès, aux interphones, aux détecteurs de métaux : la porte est toujours là, mais elle peut être remplacée par un simple panneau en verre qui ne s’ouvre que si vous disposez des informations d’identification nécessaires. Le rituel de salutation à la porte est remplacé par le glissement d’un badge ou la reconnaissance faciale. Dans les bureaux d’entreprise, la tendance à utiliser de vastes halls vitrés équipés de tourniquets de sécurité signifie que la porte symbolique s’enfonce plus profondément dans les profondeurs contrôlées par la technologie. Cette situation renforce de manière controversée l’exclusivité : les personnes extérieures peuvent voir physiquement l’intérieur de ces châteaux transparents, mais ne peuvent y entrer sans autorisation. Le signal social est paradoxal : apparence d’ouverture, fermeture dans la pratique. Une porte vitrée « réservée aux badges » indique que la sécurité et l’efficacité priment sur l’hospitalité ; il s’agit d’un seuil de contrôle, et non d’une cérémonie. Dans l’architecture publique également, le renforcement de la sécurité (en particulier après le 11 septembre) a conduit à une refonte des entrées : portiques de contrôle multiples, barrières aux entrées, halls d’entrée comme points d’étranglement. Même si l’architecture esthétique facilite l’entrée, la réalité impose souvent de nouvelles couches (l’enregistrement à l’aéroport est un passage composé de seuils invisibles, chacun marqué par un agent de sécurité ou un scanner, plutôt que par une porte décorée). On peut se demander ce que ces nouveaux seuils signifient sur le plan social. Peut-être un manque de confiance, une priorité accordée à la surveillance. En tout cas, ils ne célèbrent pas l’arrivée comme le faisaient autrefois les portes de la ville ou les porches d’entrée.

En réponse à cela, les architectes contemporains ont adopté diverses approches pour réinterpréter le seuil. Certains, comme Peter Zumthor, conçoivent délibérément des entrées qui redonnent une sensation de profondeur et de matérialité. Par exemple, le musée Kolumba de Zumthor à Cologne intègre les vestiges de la ville et utilise une entrée subtile et discrète : les visiteurs passent par une porte monolithique lourde encastrée dans un mur de briques, quittent la rue lumineuse pour un passage sombre, puis reviennent à la lumière à l’intérieur. Cela joue sur les séquences d’entrée des anciennes églises et transforme l’acte d’entrer en un moment de réflexion. D’autres conceptions modernes abordent le seuil comme une transition de lumière et de texture. Par exemple, une bibliothèque peut présenter un porche d’entrée sombre et comprimé qui s’ouvre soudainement sur un hall d’entrée long et lumineux, créant ainsi une sensation de « transition » spectaculaire. Ces mouvements reflètent la poésie spatiale des anciens seuils, mais sont transposés dans des formes modernes.

Par ailleurs, certains commerces embrassent pleinement le caractère spectaculaire du seuil architectural – entrées vitrées, portes coulissantes géantes – à tel point que la porte devient un élément de marque (le cube d’Apple ou les grandes portes qui relient les espaces intérieurs et extérieurs des cafés). Dans ces cas, nous assistons à une sorte de retour à la cérémonie : le balancement théâtral d’une grande porte vitrée, la fusion d’une fontaine avec l’intérieur d’un magasin, etc. peuvent être inoubliables. Mais il s’agit d’un rituel différent, qui se concentre généralement sur la consommation et la continuité visuelle plutôt que sur la signification culturelle.

D’un point de vue sociologique, on peut s’inquiéter : si tout devient « ouvert », allons-nous perdre les signaux culturels de l’entrée ? Dans les maisons actuelles, les entrées traditionnelles ou les porches ont disparu dans de nombreux designs : les garages et les espaces ouverts permettent d’accéder directement à la cuisine ou au salon. L’aplatissement des seuils peut être lié à l’aplatissement des frontières entre la vie publique et la vie privée. Certains universitaires vont même jusqu’à suggérer que l’absence de passages d’entrée distincts peut rendre les espaces moins accueillants ou émotionnellement froids, car les indices subtils indiquant « vous êtes désormais en sécurité à l’intérieur » ou « préparez-vous à sortir » sont moins nombreux.

Sécurisé, accessible avec un badge, un bâtiment en verre peut ne pas avoir de seuil visible, mais il a un effet froid sur les codes et les circuits. La question qui se pose ici est la suivante : pouvons-nous redonner un sens aux seuils modernes ? Peut-être par le biais de l’art (peintures murales ou signes à l’entrée), de la forme architecturale (en créant des entrées qui servent également d’espaces d’exposition ou de détente pour la communauté) ou de technologies intelligentes qui personnalisent l’entrée (changement d’éclairage ou son indiquant votre arrivée).

La dimension éthique revêt également une importance capitale : une tour institutionnelle transparente dotée d’une porte sélective cachée donne l’impression d’être démocratique tout en envoyant des signaux de privilège. Cela peut nuire à la confiance sociale. Comparez cela à un palais de justice avec ses escaliers et ses arcades imposants : vous savez où vous vous situez à ce seuil, qui invite au respect des lois. Les palais de justice actuels, avec leurs contrôles de sécurité dignes d’un aéroport à l’entrée, véhiculent une image plus froide : celle du doute et de la bureaucratie.

Le défi du design contemporain consiste à concilier notre désir d’ouverture et de sécurité avec le besoin des gens de disposer de transitions spatiales significatives. Une façade en verre ne procure pas automatiquement un sentiment d’accueil simplement parce qu’elle est ouverte ; elle peut souvent donner une impression d’impersonnalité. Nous voyons certaines réponses à ce problème : des entrées biophiliques (ajouter de la verdure, de l’eau ou des matériaux naturels à l’entrée) pour adoucir la transition, ou des places de seuil (espaces semi-publics avant d’entrer dans un bâtiment) pour compenser la disparition des porches ou des perrons. Les meilleurs nouveaux bâtiments créent un seuil spirituel, même s’ils ne disposent pas d’une véritable porte : un changement dans le revêtement du sol, un abaissement du plafond, un dispositif d’encadrement, quelque chose qui dit « vous entrez maintenant dans un monde différent ».

En fin de compte, à l’ère de l’accès ininterrompu, la porte risque de devenir invisible mais plus contrôlante – une ironie de notre époque. Pourtant, nous continuons à franchir les portes imaginaires qui nous suivent. En perdant le seuil concret, nous risquons également de perdre le temps de réfléchir ou le respect conscient que nous ressentons lorsque nous entrons dans l’espace de quelqu’un d’autre. Comme le suggère le problème, la diminution des seuils entraîne également une diminution des rituels de salutation, de départ et d’orientation.

Récupérer l’entrée de la porte comme lieu de rencontre

Un thème commun se dégage de ces cinq recherches thématiques : les portes sont de riches interfaces entre les mondes, non seulement les mondes physiques (intérieur/extérieur), mais aussi les états d’existence, les rôles sociaux et les valeurs. Elles sont devenues des lieux d’arrivée, d’hésitation, d’identité et de rencontre. Une porte japonaise, une porte de château, un porche en briques, un hall en zigzag : chacune d’entre elles donne un sens au moment du passage en le mettant en scène à sa manière. Dans de nombreuses langues, le mot « seuil » signifie également début ou moment de vérité (pensez à l’expression « franchir le seuil », utilisée pour signifier le passage à une nouvelle étape). Ce n’est pas un hasard : les seuils spatiaux ont toujours reflété les seuils de la vie.

Comme nous l’avons observé, les cultures traditionnelles ont toujours abordé le seuil de la porte avec respect, comme un lieu où ralentir et accepter le changement. Qu’il s’agisse d’enlever ses chaussures, d’ajuster ses vêtements, de prier ou simplement de frapper à la porte et d’attendre, les rituels autour des portes créaient un tampon qui aidait les gens à faire la transition sur le plan émotionnel et social. En architecture, ces rituels étaient soutenus par des conceptions concrètes : des marches, des cours, des linteaux sous lesquels se baisser, des portes à ouvrir physiquement. Dans la vie moderne, la plupart de ces pauses ont été supprimées au profit de la rapidité et de la commodité. Mais la question mérite d’être posée : à quel prix ? Lorsqu’une personne entre dans un bâtiment depuis la rue et atteint son bureau sans même passer par une porte qui marque cette transition, perdons-nous quelque chose de la conscience de l’espace ?

L’historien de l’architecture Arnold Hauser a un jour déclaré que la porte était à la fois une ouverture et un obstacle, et que c’était cette dualité qui lui conférait son caractère poétique : elle invite à entrer, mais elle peut aussi refuser l’accès. Si nous supprimons le sentiment de seuil, les espaces risquent de devenir de simples couloirs de circulation et d’effacer la mémoire culturelle et le rythme émotionnel accumulés au fil des générations. Par exemple, le nettoyage ou la décoration du seuil de la porte pendant les fêtes, les conversations des grands-mères sur le seuil de la porte, le premier pas de la nouvelle année (une tradition qui consiste à déterminer qui franchit le seuil en premier) – ces petits gestes sont liés à l’architecture des entrées de porte. L’aplanissement des entrées de porte peut contribuer à l’atomisation de la communauté ; s’il n’y a pas de seuil, il n’y a pas non plus de point de rencontre liminal.

Alors, comment pouvons-nous récupérer l’entrée comme lieu de rencontre ? Les designers peuvent commencer par restaurer certains éléments et signaux qui rendent l’entrée unique. Cela ne signifie pas pour autant revenir aux portes médiévales pour votre bureau, mais peut-être créer un petit hall d’entrée qui célèbre l’art local ou qui diffuse un bulletin communautaire, quelque chose qui attire l’attention. L’architecture résidentielle peut repenser les porches ou les perrons qui ont disparu en concevant des équivalents modernes (même un banc ou une extension dans l’allée d’entrée) pour encourager les interactions entre voisins sur le seuil. Dans les bâtiments publics, il peut être utile de rendre les entrées intuitives et à taille humaine (au lieu de simplement de grandes baies vitrées) : utiliser des matériaux qui invitent au toucher, inclure des portes que les utilisateurs peuvent choisir d’ouvrir manuellement (pour donner un sentiment de représentation à l’entrée, plutôt que de donner l’impression de glisser dans un supermarché).

Le design urbain peut également considérer les passages – par exemple vers les parcs ou les campus – comme des moments qui confèrent une identité et un signal d’accueil (par le biais de panneaux, certes, mais aussi par le rétrécissement ou l’élargissement des routes, les arcades d’arbres, les changements dans la texture du trottoir que vos pieds reconnaissent comme « je suis maintenant entré »). Ce sont là des interprétations contemporaines de seuils qui peuvent encore avoir une fonction psychologique.

Au final, chaque porte pose métaphoriquement la question suivante : « Qui êtes-vous et que cherchez-vous ici ? ». Franchir une porte devrait être un moment magique : un léger battement de cœur face à l’inconnu qui se trouve de l’autre côté, ou le réconfort de rentrer chez soi. Comme le pensait Bachelard, « la porte… accumule les désirs et les tentations : la tentation d’ouvrir les profondeurs ultimes de l’être ». Nos ancêtres ont construit des seuils qui répondent à cet appel : des seuils qui protègent mais suscitent la curiosité, qui isolent mais relient. En tant qu’architectes, urbanistes et utilisateurs d’espaces, il nous appartient de ne pas laisser le seuil du sens passer sous le seuil de la différence. À une époque où nous pouvons nous rendre instantanément partout, nous devons nous souvenir de la sagesse du moment où l’on s’arrête devant la porte, de la poignée de main sur le seuil, du souffle que l’on prend avant d’entrer. Grâce au design et à l’habitude, nous pouvons redonner vie à la porte en tant que pause significative, un lieu où la vie extérieure et la vie intérieure se rencontrent et qui nous rappelle que chaque passage est une occasion de prendre conscience d’où nous venons et où nous allons.

En savoir plus sur Dök Architecture

Subscribe to get the latest posts sent to your email.