«La arquitectura es el arte de la reconciliación entre nosotros y el mundo, y esta reconciliación se lleva a cabo a través de los sentidos». – Juhani Pallasmaa.

Los espacios nos hablan, incluso si carecemos de las palabras exactas para describir lo que dicen. En todo el mundo, las culturas han desarrollado conceptos espaciales únicos —en el sentido más literal de la palabra, «intraducibles»— que codifican las formas de vivir, sentir y relacionarse con los demás. Estos términos son más que curiosidades lingüísticas; son claves para comprender cómo la arquitectura se ha convertido en una forma de lenguaje. Desde la apreciación japonesa del silencio entre las paredes hasta la búsqueda de la comodidad en el hogar por parte de los daneses, estos conceptos revelan una lógica cultural más profunda inscrita en los edificios y las ciudades. Al explorar cinco preguntas fundamentales, nos embarcamos en un viaje narrativo entre estas ideas: cómo las palabras culturales específicas del espacio dan forma a la vida cotidiana, si la arquitectura en sí misma constituye un tipo de lenguaje, qué se pierde (y qué se gana) en la traducción a medida que los diseños se globalizan, si se pueden inventar nuevas «palabras» espaciales para las necesidades emergentes y cómo deben abordar los arquitectos los conceptos que no pueden traducir o comprender completamente. El objetivo es tanto académico como poético: entender el espacio como una especie de texto cultural y aprender a leerlo con humildad e imaginación.

Espacios culturales: cuando el diseño habla en dialectos locales

Cada cultura tiene sus propias palabras clave relacionadas con el espacio, términos que desafían la traducción directa porque encierran todo un modo de vida. Piensa, por ejemplo, en el concepto japonés Ma (間), que suele traducirse como «espacio», «pausa» o «espacio intermedio». En una casa tradicional japonesa, el ma está en todas partes: el espacio entre las puertas correderas shoji, la esquina ordenada de una habitación con tatamis, la pausa silenciosa durante una conversación o una ceremonia del té. «Un espacio lleno de posibilidades, como una promesa aún por cumplir», es un vacío intencionado que da sentido a lo que lo rodea. Una habitación minimalista con tatamis puede parecer escasamente amueblada a los ojos occidentales, pero su vacío es «la manifestación física de un concepto espiritual». Más que una carencia, es una pausa diseñada, el equivalente arquitectónico del silencio en la música, que permite a los habitantes respirar, pensar y apreciar el valor de estar en ese lugar. El arquitecto japonés Ryue Nishizawa señaló una vez que, al diseñar, no solo hay que dar forma al edificio, sino también al espacio vacío que contiene. En esencia, términos como ma codifican un ritmo de vida cultural que se adapta a los intervalos de delicadeza y tranquilidad.

Una habitación tradicional japonesa washitsu (habitación con tatamis) con cortinas de papel shoji. El diseño espacioso representa el espacio intencionado entre los elementos, es decir, un espacio que realza la importancia de los objetos, la luz y las texturas que lo rodean. En la cultura japonesa, el espacio no es solo un fondo para la vida, sino un componente activo que, con el silencio y la ausencia, «compone la música» de la vida cotidiana.

Otros términos espaciales intraducibles también cumplen una función cultural similar. Tomemos como ejemplo el término danés «hygge», que se traduce al inglés como «coziness», pero que en realidad significa mucho más. Hygge describe una cualidad de calidez íntima, «una sensación de satisfacción o bienestar (considerada una característica distintiva de la cultura danesa)». El resplandor de una sala de estar iluminada con velas en una noche de invierno, amigos reunidos alrededor de una mesa de madera, los suaves tejidos y los colores cálidos y neutros de una casa diseñada para el confort. Una familia danesa puede organizar claramente su espacio vital para fomentar el hygge, creando un rincón para estar juntos y con toques que despiertan todos los sentidos en una delicada armonía. El auge del hygge en las tendencias globales de decoración pone de relieve cómo una palabra cuyas raíces se encuentran en el clima local y los rituales sociales (los largos y oscuros inviernos que fomentan la cercanía) ha llegado tan lejos. . Sin embargo, fuera de Dinamarca, el «hygge» puede reducirse fácilmente a una estética de estilo desligada de sus raíces culturales (piensa en mantas dignas de Instagram y chocolate caliente). Esto apunta a un peligro que analizaremos más adelante: cuando se adoptan términos de este tipo sin su contexto completo, se puede perder algo esencial en la traducción.

En el mundo árabe, se puede hacer referencia al término «Liwan», que se utiliza para designar un espacio específico en las casas tradicionales levantinas. Liwan no es solo un salón o un porche; se trata de una sala delantera larga y abovedada, típicamente abierta al patio o a la calle, con un lado completamente abierto o cubierto con arcos. En una casa clásica de Damasco o Beirut, el liwan es el centro social, donde se recibe a los invitados con té de menta, donde la brisa vespertina recorre el patio y donde los miembros de la familia suelen descansar en cojines a lo largo del diván (plataforma para sentarse) que suele ocupar los bordes. La forma y la ubicación del liwan codifican las prioridades culturales: la hospitalidad, la ventilación en un clima cálido y un grado de privacidad que va desde la fachada pública hacia las zonas interiores privadas. Es significativo que en inglés no exista una sola palabra para liwan: podríamos decir «veranda», «porche» o «salón central», pero ninguna de ellas capta la mezcla especial de vida abierta y cerrada y recepción ceremonial del liwan. Intentar diseñar una casa de estilo mediooriental sin comprender el papel del liwan puede dar lugar a un pastiche superficial. El liwan, al igual que el ma o el hygge, es una frase espacial en el lenguaje de una cultura: para poder hablarlo realmente, es necesario comprender su gramática y su simbolismo social.

Incluso los elementos que parecen sencillos pueden contener matices imposibles de traducir. La costa swahili de África Oriental ofrece un ejemplo perfecto con el término «baraza». Baraza es un banco empotrado, generalmente de piedra o adobe, que rodea la entrada de una casa o se extiende a lo largo de un porche. Sin embargo, llamarlo simplemente «banco» sería pasar por alto lo esencial: los bancos baraza han sido el centro de la vida social en lugares como Zanzíbar durante siglos. Han evolucionado como una forma de que los hombres reciban a sus visitantes en un espacio semipúblico, manteniendo la intimidad del hogar (y a las mujeres en su interior, según la tradición islámica) y ofreciendo al mismo tiempo hospitalidad. Los vecinos se reúnen en la baraza todas las tardes para charlar, jugar al mancala (bao) o a las cartas, tomar café o simplemente observar el mundo. En las estrechas calles de Stone Town, las barazas incluso sirven de aceras elevadas durante las inundaciones del monzón. En resumen, la baraza no es solo una característica arquitectónica, sino una institución social. Imaginemos que un arquitecto occidental recibe el encargo de diseñar un complejo residencial en Zanzíbar: si omite la baraza, estará eliminando, aunque sea de forma involuntaria, un foro de interacción social cotidiana. Y si un elemento similar a la baraza se traslada a un contexto diferente (por ejemplo, los bancos decorativos de un barrio residencial estadounidense), puede parecer fascinante, pero carecerá del escenario social que le da sentido. Estos ejemplos subrayan una idea de la antropología lingüística: algunos conceptos espaciales están tan ligados al modo de vida de una cultura que no pueden explicarse completamente fuera de ella. En términos lingüísticos, son intraducibles. Sin embargo, los arquitectos se encuentran cada vez más trabajando entre culturas, tratando de interpretar estos «dialectos» locales del espacio.

Antes de examinar los peligros de una traducción errónea, disfrutemos de lo que estos términos nos sugieren. Ma nos enseña a orientarnos hacia el vacío y el espacio, hacia un ritmo espacial que valora lo no construido tanto como lo construido. Hygge ilustra cómo el diseño puede fomentar el bienestar emocional y la unión como antídoto contra la dureza del entorno. Liwan ofrece una solución formal a las necesidades climáticas y sociales: un espacio que refresca y conecta. Baraza habla de una mezcla entre lo público y lo privado, de un umbral comunitario. Cada palabra es como un poema destilado en un solo término sobre cómo debería vivir la gente en el espacio. Estas palabras, con su carácter intraducible, nos recuerdan que la arquitectura no es universal, sino profundamente cultural. Una habitación nunca es solo una habitación: puede ser un washitsu, un salón, un majlis o un salón, cada uno con sus propias connotaciones. Para crear un buen diseño, hay que ser un antropólogo y un lingüista que se adapte a estos sutiles diccionarios espaciales.

¿Es la arquitectura un lenguaje universal o una colección de dialectos?

Si cada cultura tiene su propio vocabulario espacial, podemos preguntarnos: ¿podemos seguir hablando de la arquitectura como un lenguaje común entre culturas? ¿O cada espacio se «lee» de manera tan diferente que no puede existir un diccionario universal? Este debate ha interesado a filósofos y arquitectos desde hace mucho tiempo. Mientras que los estructuralistas intentaban encontrar la gramática del espacio, los posmodernistas jugaban con la arquitectura como si fuera un sistema de signos y metáforas. Es cierto que la arquitectura comunica un significado, pero quizá no de forma directa y unívoca, como un lenguaje hablado. Más bien, la arquitectura funciona de manera similar a lo que Amos Rapoport denominó «forma de comunicación no verbal». Se trata de un «lenguaje» compuesto por «pistas, contextos y patrones» que aprendemos a interpretar al vivir en una cultura.

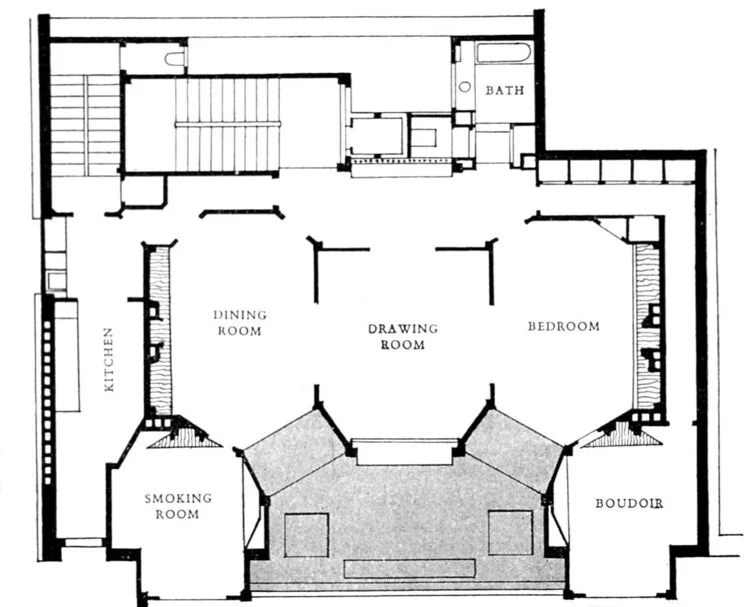

Imaginemos un elemento arquitectónico sencillo: una puerta. Universalmente, la puerta simboliza un umbral, el paso de un mundo a otro. Sin embargo, los significados de los umbrales varían enormemente. En un genkan japonés (entrada), el suelo interior elevado y la costumbre de quitarse los zapatos «dicen» que cruzar este umbral es también un ritual de purificación: dejas atrás el mundo exterior (y tus zapatos). El umbral bajo de una cabaña inglesa medieval puede obligarte a inclinar la cabeza al entrar, en señal de respeto físico o humildad. Las puertas dobles ornamentadas y la entrada de una gran mansión parisina del siglo XIX hablan de formalidad y del paso de lo público a lo privado. El umbral es una palabra que existe en todos los lenguajes arquitectónicos, pero se pronuncia con un énfasis y un significado diferentes en cada región. Por ejemplo, en las casas tradicionales de Turquía hay un «cumba», un saliente enmarcado con una reja que permite a las mujeres observar la calle sin ser vistas desde el interior; es similar a un cumbaya o a un mástil, pero es único por su forma y su función cultural. Compárese con el icónico «balcón de Julieta» (una barandilla poco profunda delante de las puertas francesas) de Francia, que es lo suficientemente grande como para salir al exterior, pero solo para asomarse y charlar con la calle. Tanto el cumba como el balcón de Julieta actúan como intermediarios entre el interior y el exterior, pero mientras uno oculta, el otro revela. En realidad, son como sinónimos con connotaciones muy diferentes. La arquitectura puede establecer comunicación —sugerir apertura, seguridad, jerarquía, intimidad—, pero para comprender realmente el mensaje es necesario compartir ciertos contextos culturales.

Los semiólogos Roland Barthes y Umberto Eco han defendido que la arquitectura carece de la «gramática» rígida del lenguaje hablado. No se puede unir una columna ni derribar un techo. De hecho, Rapoport señala que el entorno construido «probablemente carece de la linealidad del lenguaje… [el lenguaje] no permite un conjunto de reglas gramaticales claramente expresadas». En cambio, los significados de los elementos arquitectónicos suelen ser evocadores, contextuales y redundantes (la repetición de un mensaje de varias maneras). Extraemos el significado de una serie de pistas, al igual que leemos el lenguaje corporal. Al igual que el significado de una sonrisa depende de las normas culturales (en una cultura es cortés, en otra es sincera), lo mismo ocurre con un gesto espacial. Un patio rodeado de columnas «habla» de reunión colectiva y descanso, pero en un contexto islámico puede indicar privacidad y una vida familiar introvertida protegida de la calle, mientras que en un pueblo mediterráneo puede celebrar la vida al aire libre en común. Se trata de dialectos arquitectónicos.

Sin embargo, se puede argumentar que algunas experiencias espaciales son casi universales y que sus raíces se encuentran en la biología o la psicología humana. Por ejemplo, los psicólogos ambientales (basándose en la teoría de Jay Appleton) suelen hacer referencia al concepto de «vista y refugio». Se dice que las personas aprecian los entornos en los que pueden ver sin ser vistos, es decir, un punto de vista y un lugar donde esconderse al mismo tiempo. Esto puede explicar por qué los rincones de lectura en los áticos, los sillones junto a las ventanas o los huecos debajo de las escaleras resultan tan acogedores en muchas culturas, o por qué se aprecian tanto las casas con vistas panorámicas en las colinas. Sin embargo, incluso el «refugio de esperanza» se interpreta a través de la cultura. Mientras que un jardín japonés ofrece refugio con su densa vegetación y bancos semiescondidos (abrazando la estética de la ambigüedad wabi-sabi), una casa sueca puede ofrecer refugio con su iluminación suave y cortinas en las ventanas, al estilo hygge. El lenguaje del espacio tiene dialectos y malinterpretarlos puede conducir a errores de diseño.

La arquitectura también transmite lenguajes simbólicos que requieren alfabetización cultural. Una cúpula puede evocar universalmente el cielo, pero para un súbdito otomano del siglo XVI, la cúpula de una mezquita resonaba con la bóveda celeste del Islam. El color, la textura, la orientación: todo puede ser simbólico. El fenomenólogo francés Gaston Bachelard escribió sobre cómo las casas albergan imágenes poéticas para sus habitantes: el ático es el reino de los sueños, el sótano es el almacén del subconsciente, las esquinas de las habitaciones están llenas de soledad. Estos comentarios no son exactamente iguales para todo el mundo, pero resuenan ampliamente porque tocan experiencias humanas profundas (la oscuridad, la altura, los espacios cerrados). En este sentido, la arquitectura es como una poesía del espacio común en la que cada cultura escribe sus propios versos, pero el cuerpo y el alma humanos proporcionan un terreno común para comprender la mayoría de ellos. Un umbral bien diseñado, una habitación bien proporcionada, un patio bien iluminado: aunque no podamos expresar por qué, estas cosas nos «gustan». La cita anterior de Pallasmaa apunta a esta universalidad: la arquitectura nos reconcilia con el mundo a través de nuestros sentidos. No es necesario hablar japonés para sentir la tranquilidad de un jardín zen; la composición del espacio se comunica a un nivel no verbal.

¿Existe un lenguaje arquitectónico universal? Quizás solo en el sentido de que todos compartimos la misma sintaxis básica de la experiencia corporal: gravedad, luz, sonido, movimiento, refugio. Sin embargo, el vocabulario y las expresiones son muy variados. Se podría decir que la arquitectura no es un esperanto, sino más bien un mosaico de dialectos que a veces contienen palabras afines. Al igual que la música es un lenguaje universal en cuanto a las emociones, pero específico en cuanto a la forma (una raga no es un vals, pero ambas pueden emocionarnos), la arquitectura también puede conmovernos entre culturas, pero expresar cosas diferentes. Es importante aceptar esta dualidad. Hay que recordar a los arquitectos que deben evitar dar por sentado que un diseño «habla por sí mismo» a nivel global. Sin un vocabulario común, la incomunicación es posible. A medida que globalizamos el diseño, esto se convierte en un problema urgente: ¿estamos transformando estos dialectos en un estilo internacional general, o estamos aprendiendo a ser multilingües, fluidos en múltiples lenguajes espaciales?

Pérdida en la traducción: Cuando las ideas locales se globalizan

La globalización ha llevado muchos elementos arquitectónicos que antes eran locales a un intercambio de estilos a nivel mundial. A primera vista, esta mezcla cultural resulta emocionante: la inspiración no conoce fronteras. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un concepto arraigado en una cultura se traslada a otra sin su contexto? A menudo nos encontramos con una copia que ha perdido su espíritu original. En arquitectura, el peligro de la traducción errónea es real: al adoptar una forma o un término por su atractivo visual, se puede dejar de lado su lógica social, ambiental o espiritual. El resultado es una especie de uniformidad en la que los diseños de todo el mundo empiezan a parecerse superficialmente, pero ya no expresan el significado que alguna vez tuvieron.

Una tradicional mašrabiya que cubre las ventanas de una vivienda en El Cairo. Esta celosía de madera tallada sobresale de la fachada, creando un espacio ventilado y sombreado desde el que los habitantes de la casa pueden mirar al exterior sin ser vistos. Durante siglos, las mashrabiya han sido una parte integral de las casas árabes, filtrando el sol intenso y dirigiendo las brisas para refrescar los interiores al tiempo que respetan la intimidad (especialmente para las mujeres). El diseño es tanto funcional como cultural: una hermosa celosía con significado social.

Uno de los ejemplos más emblemáticos es la maşrabiyede, una ventana con celosía ornamentada muy extendida en la arquitectura islámica tradicional (desde Marruecos hasta la India). Como ya se ha explicado anteriormente, la maşrabiye no es solo un elemento decorativo, sino también una herramienta performativa. En el cálido clima de Oriente Medio, la compleja cortina de madera difumina la luz solar, creando patrones moteados en lugar de reflejos intensos y permitiendo el flujo de aire para una refrigeración pasiva; todo ello actúa como una cortina unidireccional para quienes se encuentran en el interior. Además, tiene un profundo simbolismo cultural: un punto de conexión y separación, «una protección porosa que acoge sin excluir», que materializa el equilibrio entre la hospitalidad y el retiro en los hogares islámicos. A finales del siglo XX y principios del XXI, arquitectos de todo el mundo se enamoraron del diseño visual de la mashrabiya. De repente, empezamos a ver rascacielos con fachadas formadas por pantallas geométricas en Londres o en Pekín. Sin embargo, se trata generalmente de motivos mashrabiya desviados de su propósito original. Un panel metálico cortado con láser decora una pared de cristal como mero adorno, mientras que el edificio que hay detrás está completamente cerrado y climatizado: la cortina ya no se abre, ya no respira. Es un engaño, no son los ojos que ven y respiran el edificio. En palabras de un crítico, se trata de «una transición de la función climática/social a la imitación estética»: el diseño de la mashrabiya se ha metalizado para convertirse en una textura de moda, una especie de aplique superficial. Podríamos llamarlo «mashrabiya sin sentido».

La mashrabiya en su versión moderna: el Instituto del Mundo Árabe de París (1987), diseñado por Jean Nouvel, cuenta con una fachada compuesta por diafragmas metálicos que se abren y cierran como los iris de una cámara. Aquí, la tecnología se ha utilizado en un intento de trasladar la lógica de modulación de la luz de la mashrabiya a un contexto contemporáneo. Sin embargo, muchos edificios construidos recientemente han adoptado las fachadas geométricas inspiradas en la mashrabiya únicamente como un elemento decorativo fijo. Sin una narrativa cultural o una función adaptable (por ejemplo, la sensibilidad climática real), este tipo de pantallas corren el riesgo de convertirse en motivos vacíos, que reflejan una idea local pero que se han convertido en una metáfora del diseño globalizado, «diluida, distorsionada o… reducida a un producto comercial».

Por supuesto, no todas las traducciones son malas. También hay reinterpretaciones delicadas: el Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel en París rediseñó el mashrabiya utilizando cientos de aberturas mecánicas ajustadas para controlar la luz en la fachada sur, un homenaje de alta tecnología a la cortina tradicional. Torre como Al Bahar, en Abu Dabi, también han demostrado que los principios antiguos siguen siendo válidos utilizando paneles geométricos dinámicos para bloquear la luz solar. Sin embargo, estas son excepciones. Más comúnmente, nos encontramos con lo que podríamos llamar una apropiación local: arrancar una forma de su ecosistema cultural y trasladarla a uno nuevo, como si se tratara de una planta arrancada de raíz y plantada en un suelo extraño que poco tiene que ver con su contexto original. La apropiación arquitectónica, en su sentido original, «diluye o degrada». Pensemos en la tendencia de las «cortinas marroquíes» en el diseño interior contemporáneo: en los catálogos se venden paneles de cortinas para dar un «aire exótico» a un apartamento. No se menciona en absoluto que este tipo de cortinas moucharabieh se utilizaban históricamente en el norte de África para refrescar las casas o facilitar la socialización separada por sexos. Del mismo modo, la tipología de la casa con patio, muy apreciada desde la antigua Roma hasta China e Irán, se ha reducido en algunas mansiones modernas a una característica estética: un pequeño jardín o estanque en medio de una casa enorme, quizá bonito, pero que ya no es el punto de reunión de una familia numerosa ni la única fuente de ventilación cruzada que era en su entorno original. Una piscina poco profunda denominada «patio» en el vestíbulo de un hotel puede evocar la tranquilidad, pero no está vinculada a la vida cotidiana como un patio auténtico en una casa local, donde los niños juegan bajo la atenta mirada de una abuela y se cenan bajo las estrellas. Aunque los diseños modernos de planta abierta afirman «inspirarse» en los patios, cuando carecen de la lógica social y climática que les da forma (intimidad, separación de sexos, refrigeración), se trata de un caso de traducción perdida. Los estudios académicos señalan que los patios tradicionales no solo aportan beneficios ambientales, sino que también proporcionan un núcleo cultural para la familia y la comunidad, y que esto es difícil de reproducir en los diseños modernos que utilizan conceptos abiertos sin atrios acristalados o un marco social circundante.

En el sector hotelero, hemos sido testigos de la evolución de los ryokan a los hoteles boutique. Ryokan es una posada tradicional japonesa con una coreografía de hospitalidad específica, que incluye habitaciones con tatami, baños compartidos y anfitriones que sirven té arrodillados. Muchos hoteles boutique de todo el mundo ahora intentan evocar la sensación de un ryokan: una habitación minimalista con tatami o albornoces yukata, tal vez con un jardín de rocas en el patio. Sin embargo, si el hotel no adopta el omotenashi (el concepto japonés de servicio) o el ritmo más lento de la experiencia sensorial y estacional que ofrece un ryokan, entonces estos guiños al diseño se quedan en algo superficial. Un huésped puede dormir en tatami en Nueva York, pero si hay un taxi tocando el claxon fuera de la ventana y el programa es apretado, ¿está realmente experimentando lo que transmite el lenguaje espacial de un ryokan (descanso, ritual, armonía con la naturaleza)? El riesgo es que, al globalizar estos conceptos, estamos creando un pastiche, una imagen cultural desprovista de su contenido original.

¿Por qué es importante? Se podría argumentar que las formas pueden evolucionar hacia nuevos significados en nuevos contextos, y esto es cierto hasta cierto punto. Sin embargo, cuando se copian elementos arquitectónicos que llevan consigo la sabiduría de siglos sin comprenderlos, perdemos la oportunidad de aprender por qué han evolucionado. El patrón de mashrabiya pegado a un rascacielos como decoración no significa gran cosa en términos de sostenibilidad, pero comprender el mashrabiya puede inspirar fachadas verdaderamente sensibles al clima. Además, también se pierde el «matiz emocional y la memoria». La arquitectura local suele albergar el patrimonio intangible: las formas de socialización, los métodos de interacción con el entorno, los símbolos que resuenan en las historias locales. Reducirlos a motivos estilísticos puede dar la sensación de convertir un poema sagrado para la cultura de origen en una canción publicitaria. La arquitectura, como memoria cultural, merece respeto. Como señalan Rapoport y otros, el entorno construido tiene significados profundamente arraigados en los usuarios. Cuando se exportan, estos significados pueden traducirse erróneamente o incluso borrarse, lo que puede dar lugar a entornos cosmopolitas pero que no se parecen a ningún lugar en particular.

Un ejemplo llamativo es cómo algunos desarrollos contemporáneos en Oriente Medio han adoptado de forma superficial las formas locales. En lugares como Dubái, se encuentran «patios» en villas de lujo que son más decorativos que funcionales, o «mashrabiya» en edificios altos, fijados y retroiluminados con el único fin de causar impacto. Mientras tanto, los nuevos edificios suelen ignorar los principios que hacen necesarios estos rasgos locales: confiar en el aire acondicionado en lugar de en congeladores cruzados o orientar mal las torres de cristal con respecto al sol, lo que hace que las cortinas sean solo toldos añadidos a posteriori. Los críticos señalan que este enfoque convierte las tradiciones vivas en decorados teatrales. Es el equivalente arquitectónico de una cadena de comida rápida que sirve burritos de sushi: fusión, sí, pero quizá sin el alma de ninguna de las dos cocinas. La uniformización del significado tiende también a fomentar una especie de monocultura del diseño: los mismos patrones y formas elegantes se repiten en todas partes, sin tener en cuenta la adecuación local (aquí un motivo de celosía, allá una pared verde, en muchos centros de empresas el concepto de «patio abierto»). En este contexto, existe una creciente demanda de regionalismo crítico, que consiste en diseñar con conciencia global pero con contenido local, para evitar la insipidez del estilo internacional «talla única».

Cuando los conceptos locales se globalizan, suele perderse algo en la traducción: la sabiduría sensible al clima, la coreografía social, el simbolismo espiritual, es decir, las causas que dan origen a estas formas. Esta pérdida empobrece la arquitectura en su conjunto. Sin embargo, como investiga la siguiente pregunta, tal vez también se puedan encontrar nuevos contextos en la traducción, y puedan surgir nuevos lenguajes espaciales que se adapten a la vida contemporánea.

Hacia nuevos lenguajes espaciales: ¿Podemos inventar palabras para los estilos de vida en evolución?

El lenguaje se desarrolla de forma inevitable: las nuevas experiencias requieren nuevas palabras. Lo mismo ocurre en la arquitectura: a medida que cambian las condiciones de vida, los diseñadores suelen improvisar nuevas soluciones espaciales y, con el tiempo, estas soluciones adquieren un nombre (o se les impone uno). La era moderna ya nos ha proporcionado términos como «rascacielos», «suburbio», «plan abierto» o «aeropuerto», que no significaban nada para nuestros antepasados preindustriales. Hoy nos encontramos en otra encrucijada de cambios rápidos. La tecnología digital, la migración global, el cambio climático, las pandemias… Estas fuerzas están remodelando cómo y dónde vivimos. ¿Están creando estos nuevos contextos sus propios conceptos espaciales intraducibles? ¿O debemos seguir tomando prestados los antiguos y adaptándolos? En otras palabras, ¿podemos acuñar nuevos términos en el lenguaje de la arquitectura, términos que las generaciones futuras tendrán dificultades para traducir porque son demasiado arraigados en nuestro momento?

Imagina el estilo de vida de un nómada digital en la década de 2020. Esta persona, que trabaja a distancia mientras viaja, puede desear una combinación de hogar, oficina y salón social, un lugar donde pueda concentrarse en su ordenador portátil y reunirse con sus compañeros de viaje para inspirarse. En respuesta a ello, el mundo del diseño ha sido testigo del auge de los espacios de «vida compartida» y «trabajo compartido», que combinan el hogar y los espacios comunes. No son exactamente hoteles, ni residencias, ni oficinas. Son una nueva tipología. Algunos han empezado a utilizar términos como «hackerpace home» o «workcation hub», pero no existe una palabra universalmente aceptada. Quizás dentro de diez años tengamos un término aceptado (y quizás también dialectos locales). Lo importante es que los arquitectos inventen modelos espaciales eficaces para apoyar un estilo de vida sin precedentes, como dormitorios que se convierten en oficinas privadas y grandes cocinas comunes que sirven tanto de cafetería como de mesa familiar para residentes indiferentes. Los grados de proximidad y los ritmos son nuevos: personas indiferentes que conviven durante cortos periodos de tiempo, equilibrando la intimidad (una cabina silenciosa para hacer videollamadas por Zoom) y la comunidad (un salón animado para las actividades de los viernes). Podríamos afirmar que se está creando un nuevo concepto que codifica los valores de flexibilidad, red y pertenencia temporal, al que podríamos llamar «hogar nómada global» o de otro modo. Aunque se pueden establecer paralelismos con las caravanserais o las pensiones históricas, la escala de la conexión digital y el carácter voluntario de este estilo de vida lo hacen diferente. Merece su propio vocabulario espacial.

Además, existe la cruda realidad de los campos de refugiados y los asentamientos de migrantes, que son, en esencia, ciudades improvisadas surgidas de la crisis. Estos lugares suelen ser diseñados (o inicialmente organizados) por agencias en forma de cuadrículas utilitarias, pero sus habitantes los adoptan y adaptan rápidamente, creando espacios que los planificadores oficiales no nombran. En los campamentos que llevan mucho tiempo en funcionamiento, las personas crean lo que algunos investigadores denominan «espacios de cuidado autoorganizados», como pequeños callejones comerciales formados por grupos de tiendas informales donde se distribuyen las ayudas o por conjuntos de tiendas de campaña dispuestas en forma de patio entre familias de confianza. Puede que estos patrones aún no tengan nombres arquitectónicos oficiales, pero representan las respuestas espaciales que surgen frente a la temporalidad, la alta densidad y las condiciones de choque cultural. ¿Es solo un mercado una fila de tiendas de campaña del ACNUR que se ha convertido en un mercado improvisado? ¿O es un nuevo híbrido, mitad mercado, mitad centro comunitario, mitad estrategia de supervivencia? Los arquitectos y antropólogos que estudian los campamentos han comenzado a documentar estos matices y han señalado que, cuando las personas se ven obligadas a reconstruir la estructura de la comunidad desde cero, surgen nuevos vocabularios espaciales. Para definir los espacios que se convierten en barrios semipermanentes en los campamentos, se han introducido términos como «agrupamiento» o «centro de viviendas». El diseño de la ayuda humanitaria también ha incorporado a los campamentos conceptos innovadores como el «espacio maker», que proporciona a los refugiados herramientas para personalizar sus refugios. Se trata de un nuevo tipo de espacio surgido de las necesidades contemporáneas y que, en esencia, es un taller comunitario ubicado en una ciudad temporal. El lenguaje está evolucionando para definirlo.

La pandemia de COVID-19 también ha impulsado la innovación espacial en nuestra experiencia global más reciente. De repente, los hogares tuvieron que funcionar como oficinas, aulas, gimnasios y mucho más. Arquitectos y diseñadores de muebles se esforzaron por crear pequeños rincones insonorizados para videoconferencias y trabajo concentrado en el hogar, lo que algunos denominaron «salas Zoom» o «espacios flexibles». Antes de 2020, muy pocas personas tenían en su casa un concepto de cabina de videoconferencia privada; ahora es un punto de venta de inmuebles. El término «sala Zoom» puede que perdure o no, pero la idea espacial seguirá presente mientras continúe el trabajo a distancia o híbrido. Del mismo modo, también ha empezado a cobrar protagonismo la idea de una «ala de cuarentena» o, al menos, una habitación con un baño anexo para aislar a un familiar enfermo. Se podría decir que estamos asistiendo al renacimiento de algo parecido a las enfermerías de siglos pasados, pero en clave moderna. Estos espacios cobraron una gran importancia casi de la noche a la mañana y, al principio, no teníamos vocabulario para describirlos. Con el tiempo, el diseño puede formalizarlos; tal vez los futuros listados de pisos anuncien «flexi-nichos», como ahora se anuncian los «cuartos de trabajo» o los «trasteros». Si el concepto se consolida, también podría afianzarse una nueva palabra.

Al crear nuevos términos espaciales, a veces realmente tomamos prestados términos de otros idiomas porque son más ventajosos. Por ejemplo, el término japonés «Tsukimi» (contemplación de la luna) se ha utilizado recientemente en algunos diseños de terrazas en azoteas destinadas a la contemplación nocturna en silencio, reinterpretando esencialmente un concepto antiguo para crear una nueva ética de diseño de la vida consciente en las ciudades. No se sabe si este término se impondrá en el extranjero, pero muestra cómo los diseñadores buscan en el léxico mundial ideas que respondan a las aspiraciones contemporáneas (en este caso, la búsqueda de una conexión cósmica por parte de los habitantes de las ciudades). Del mismo modo, «Hygge » se ha adoptado internacionalmente como etiqueta de un movimiento más amplio en busca de comodidad en tiempos de incertidumbre. Cuando surge un nuevo fenómeno, solemos buscar si ya existe una palabra similar en algún lugar.

Tersine, mimarlar da bir manifesto veya vizyonu özetlemek için hayali terimler icat eder ve bunların tutmasını umarlar. Merhum mimar Christopher Alexander bize bir kavram olarak «Desen Dili « ni verdi – tek bir mekânsal tasarım değil, «Her odanın iki yanında ışık» veya «Sokak kafesi» gibi temel desenlerin kombinasyonlarından yenilerini üretmeye yönelik bütün bir yaklaşım. Desenlerinin sade isimleri olsa da, fikir herkesin kendi yerel tasarım dilini yaratmasını sağlamaktı. Alexander bir anlamda evrensel kalıplar belirleyerek mimariyi önceden tercüme etmeye çalışıyordu. Ancak o bile her toplumun bu kalıplara kendine özgü bir ifade kazandıracağını kabul ediyordu.

En la actualidad, el punto más avanzado de los encuentros espaciales podría ser los espacios híbridos digitales-físicos. Piensa en los lugares de trabajo con realidad aumentada o las salas de reuniones de realidad virtual: ¿pueden considerarse espacios arquitectónicos? Para algunos, sí, y por eso pronto podríamos necesitar términos para describir diseños que tienden puentes entre la arquitectura virtual y la física. Términos como «lobby metaverso» o «plaza virtual» podrían generalizarse si vivimos habitualmente en entornos de realidad mixta que siguen utilizando la sensibilidad espacial (por ejemplo, reunirse alrededor de una fuente virtual en una plaza digital). Sin duda, se tratará de neologismos sin equivalente directo.

Un ejemplo esclarecedor sobre la creación de nuevos lenguajes proviene de los diálogos sobre diseño local y ambiental. El manifiesto KoozArch de 2023 ha señalado que la adopción de conceptos indígenas puede ampliar el vocabulario de la arquitectura. Haciendo referencia a la palabra «taper» en ka’aporca, el manifiesto señalaba que esta palabra se refiere a un bosque antiguo moldeado por la mano del hombre. En las lenguas occidentales no existía un término único que oscilara entre las ideas de «salvaje» y «domesticado» para describir esta relación entre las personas y el bosque. Al aprender taper, los diseñadores pueden concebir los paisajes no como naturaleza salvaje virgen o jardines formales, sino como algo intermedio, una ecología creada conjuntamente. Este es un ejemplo claro de cómo «tomar prestado» un término puede llenar un vacío conceptual en la práctica contemporánea. Se trata de un nuevo concepto espacial para quienes no están familiarizados con él, y es previsible que se adopte en los círculos de diseño regenerativo. Del mismo modo, arquitectos como Lesley Lokko han acuñado términos como «afrourbanismo» o «arquitectura endótica» (tomando prestado un término que significa lo contrario de «exótico», para centrarse en lo cotidiano que se ignora) para forzar nuevas formas de pensar sobre el diseño. Estos pueden ser duraderos o no, pero muestran un impulso por nombrar lo nuevo y lo necesario en el campo. Las palabras del futuro también pueden ser reinterpretaciones de palabras antiguas: incluso una palabra como «crisis» puede redefinirse en contextos de diseño de una manera menos negativa, como «cambio transformador», y puede requerir un nuevo vocabulario para enmarcar cómo la arquitectura responderá a los desafíos planetarios.

Los lenguajes espaciales se heredan y se inventan. No partimos de cero: llevamos con nosotros un vocabulario espacial inconsciente que nos viene de la infancia (el significado de un porche, una chimenea, un parque) y heredamos el vocabulario formal de los constructores del pasado. Sin embargo, cuando la experiencia que vivimos estira estas palabras heredadas hasta el punto de romperlas, creamos otras nuevas. A veces son intencionadas, otras veces orgánicas (cuando los usuarios dan un nombre coloquial a un espacio que los diseñadores no han etiquetado). Lo emocionante es que nos encontramos en un proceso de rápida evolución, por lo que debemos esperar que el vocabulario de la arquitectura se enriquezca e incluso esforzarnos por ello. No se trata solo de nombrar nuevas formas, sino de cristalizar nuevas relaciones entre las personas y los espacios. Cada nuevo intraducible del mañana reflejará un cambio en nuestra forma de vida: tal vez un concepto para el «sentimiento de hogar que se traslada al trasladarse» (para una era nómada) o una palabra para un «espacio que cura la melancolía climática» en el diseño respetuoso con el medio ambiente. Esto puede parecer utópico, pero antes de que los necesitáramos realmente, también lo eran el «espacio de distanciamiento social» o el «frigorífico comunitario». El reto al que se enfrentan los arquitectos es imaginar y crear prototipos de estos neologismos espaciales y, lo que es más importante, dotarlos de un significado cultural real para que no se conviertan en palabras vacías de moda. Esto nos lleva a la última pregunta: ¿cómo deben actuar de forma responsable los arquitectos cuando trabajan con conceptos que no comprenden del todo, ya sean antiguos y desconocidos o nuevos e imprecisos?

Diseñar con lo que no podemos comprender del todo: hacia la humildad arquitectónica

Todo arquitecto se encuentra en algún momento diseñando para una cultura o un contexto ajenos a la suya propia. Esto puede ser tan sencillo como un arquitecto occidental que incluye un jali indio en un edificio de Bombay, un urbanista que planifica un asentamiento informal en el que nunca ha vivido o un joven arquitecto que intenta interpretar un lenguaje local más antiguo. En esos momentos, la persona está esencialmente haciendo traducción. Las palabras (conceptos, formas) que utilizas provienen de fuera de tu lenguaje de experiencia principal. ¿Cómo puedes hacerlo de forma coherente? Si ciertas ideas espaciales no se pueden traducir o solo se pueden entender realmente desde dentro, ¿puede alguien de fuera utilizarlas adecuadamente?

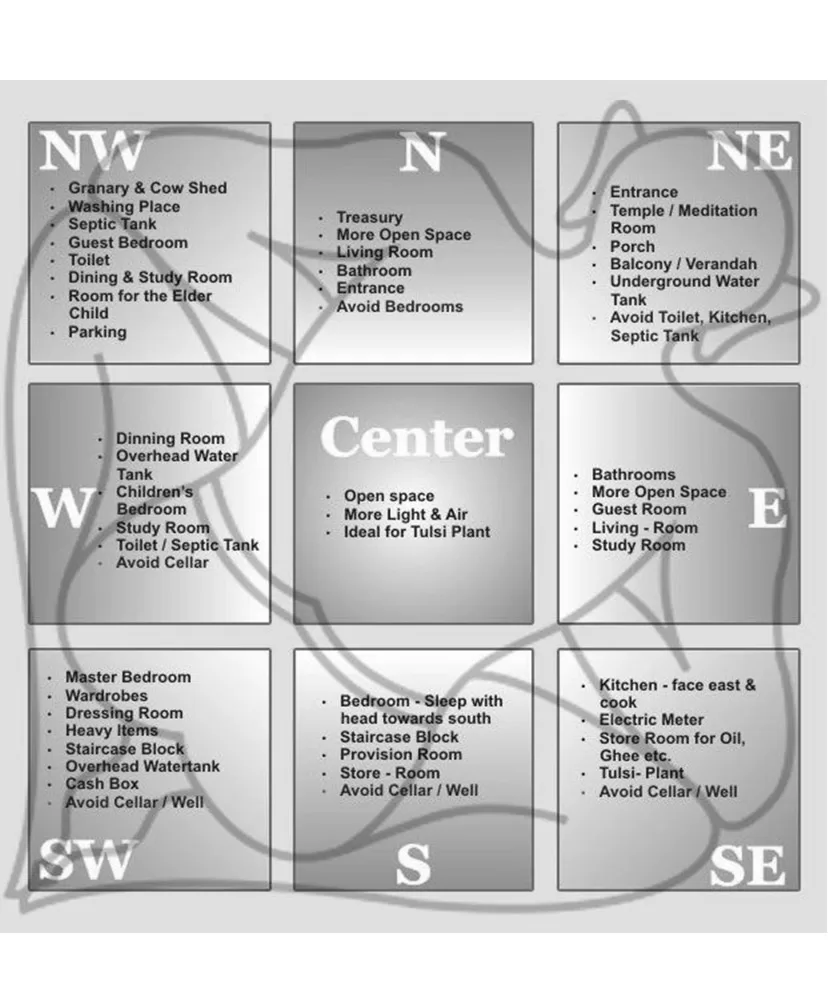

En este punto, la humildad arquitectónica y la escucha cobran una gran importancia. En lugar de considerar el diseño como un lienzo en blanco para la expresión personal, los arquitectos que trabajan entre culturas deben actuar más bien como traductores e incluso como aprendices. Para comprender los niveles de significado que subyacen a una tradición, es fundamental establecer una relación profunda con las narrativas locales, los expertos y los representantes de la comunidad. En la práctica, esto puede significar meses de investigación, aprender de antropólogos o artesanos locales, observar la vida cotidiana e invitar a los miembros de la cultura a expresar sus críticas. Un arquitecto, por ejemplo, nunca podrá dominar completamente los principios del feng shui de Hong Kong o el Vastu shastra de la India, pero puede consultar a expertos en estas tradiciones para evitar errores evidentes y tal vez encontrar formas respetuosas y creativas de integrar estos conceptos. Esto es similar a aprender un idioma hasta el punto de poder escribir un poema decente con ayuda, aunque nunca se llegue a tener la intuición de alguien cuya lengua materna es ese idioma.

El diseño participativo es una metodología muy eficaz en este sentido. En lugar de actuar como un autor único, el arquitecto se convierte en un facilitador que involucra a la población local (los verdaderos expertos de su entorno) en el proceso de diseño. Imaginemos un arquitecto extranjero encargado de diseñar viviendas colectivas en una zona rural de Nepal. Un enfoque de arriba abajo podría imponer un prototipo de vivienda «sostenible» elegante, que ganaría premios pero alienaría a los residentes. Por el contrario, un enfoque participativo trataría de comprender cómo utilizan el espacio los aldeanos, cuáles son sus hábitos cotidianos y qué valoran en una casa (quizás un espacio para cocinar al aire libre o un lugar para los rituales ancestrales no sean negociables) mediante talleres con ellos y, tal vez, con los constructores locales. Gracias a los talleres colaborativos —esencialmente diálogos espaciales—, el diseño puede surgir como un híbrido que combina los conocimientos técnicos del arquitecto con la experiencia vivida de la comunidad. Este proceso se ha puesto de manifiesto en el trabajo de arquitectos como Francis Kéré, que ha colaborado estrechamente con los aldeanos y ha utilizado materiales y métodos locales para construir la escuela primaria de Gando, en Burkina Faso. El resultado no es solo un edificio, sino también un motivo de orgullo para la comunidad y un factor de desarrollo de capacidades. Cuando la sabiduría local guía la innovación, se demuestra cómo pueden converger «la identidad cultural, la sostenibilidad y la funcionalidad».

En efecto, colaborar con artesanos locales y responsables culturales garantiza la originalidad y el respeto mutuo. Esto refleja la idea de que el arquitecto no es un maestro, sino un colaborador. Por ejemplo, al restaurar un edificio histórico en China, un arquitecto experto puede consultar a los artesanos tradicionales sobre cuestiones técnicas y de proporción, y convertirse así en un eficaz discípulo de la tradición local, incluso cuando se trata de aportar nuevas soluciones a problemas modernos, como el refuerzo sísmico. Este tipo de colaboración también tiene ventajas económicas y en términos de intercambio de conocimientos, ya que, en lugar de marginar a los profesionales locales, los refuerza.

También debemos hablar sobre la ética de la apropiación y el reconocimiento, como ya hemos mencionado anteriormente. Esta distinción radica en gran medida en la reputación y la comprensión. El reconocimiento cultural en la arquitectura significa honrar la profundidad del significado que hay detrás de un efecto y asegurarse de que su uso no lo trivializa. Esto puede incluir hacer referencia a la cultura de origen en presentaciones y placas, o incluir a representantes de esa cultura en el proyecto. Sin duda, implica reflexionar sobre si un motivo se utiliza solo porque está de moda (y, por lo tanto, se reduce a un truco) o si se reinterpreta de acuerdo con su espíritu original. Por ejemplo, aplicar una fachada similar a una mashrabiya debería servir, idealmente, para el clima y la intimidad, tal y como lo hacía en su origen; de lo contrario, habría que cuestionar su uso. Los arquitectos recomiendan «ser cautelosos a la hora de utilizar símbolos culturales como adornos estéticos», ya que cada uno de ellos tiene significados más profundos que deben ser considerados. En esencia, si no se puede comprender este significado profundo, tal vez no se debería utilizar el símbolo de forma superficial. O, si se desea seguir utilizándolo por otras razones, entonces se debe aceptar la ignorancia: admitir que se está tomando prestada la forma, pero no el significado completo, y ser transparente al respecto. Existe un concepto que podría denominarse «ignorancia fluida»: el reconocimiento por parte de una persona de sus propios límites a la hora de comprender un elemento cultural, pero sin por ello dejar de trabajar con él con cuidado, quizá de una forma simplificada o abstracta, sin pretender alcanzar una originalidad que quizá no pueda alcanzar. Por ejemplo, un arquitecto podría decir: «Al crear este patio, nos inspiramos en la tranquilidad de los jardines zen japoneses, pero sin copiar los elementos culturales al pie de la letra, sino buscando un diseño minimalista que evocara la calma. Para evitar los clichés, consultamos a diseñadores de jardines japoneses». Esta honestidad en el proceso y en las referencias puede ser muy útil.

También existe una estrategia de diseño basada en la incertidumbre. El arquitecto Kengo Kuma, que a menudo combina tradición y modernidad, menciona que algunas cosas pueden dejarse deliberadamente abiertas a la interpretación de los usuarios: una especie de «incertidumbre productiva» en la que un espacio no impone una lectura cultural única, sino que permite a las personas encontrar su propia comodidad. Esto puede resultar útil cuando no se es experto en la cultura: en lugar de crear espacios con un tema didáctico que se puede malinterpretar, se crean espacios con múltiples capas. En cierto sentido, se permite que la arquitectura sea un marco delicado al que la cultura local puede añadir significado con el uso. Por ejemplo, si no se comprende del todo el concepto de asha (lo que significa este término en swahili en términos espaciales), en lugar de intentar diseñar un espacio que «haga» eso, se puede diseñar un espacio común flexible e invitar a la comunidad a dar forma a su carácter definitivo: pintarlo, decorarlo, ritualizarlo —de modo que el significado espacial lo creen ellos.

Uluslararası mimarların yerli topluluklarda çalışması örnek bir senaryodur. Saygılı yaklaşım genellikle «kültürel koruyucular » – yaşlılar, yerel tasarımcılar, bilgi sahipleri – ile birlikte tasarım yapmaktır. Örneğin, Kanada’da bir İlk Milletler kültür merkezi inşa edilirken, hikayelerin ve kozmolojinin özgün bir mimari ifade bulmasını sağlamak amacıyla, yerli mimarlar veya sanatçılar ortak liderler olarak yer alabilir. Bu durumda yabancı mimar, kendi vizyonunu empoze etmekten ziyade, topluluğun vizyonu için teknik bir çevirmen veya kolaylaştırıcı olarak hareket edebilir. Bu da senaryoyu tersine çevirir: kullanıcılar, mimara kendi dillerini öğreten çevirmenler haline gelir.

Diseñar con conceptos que no se comprenden del todo requiere una mentalidad que valore el proceso en lugar del ego. Esto concuerda con la idea de que el arquitecto no es un héroe, sino un oyente. En la práctica, esto significa hacer los deberes (investigación académica y oral sobre la historia), estar sobre el terreno (a veces viviendo allí durante un tiempo) y repetir los diseños con ciclos continuos de retroalimentación de la población local. También significa estar dispuesto a descartar una idea llamativa si quienes entienden la cultura la consideran inadecuada o superficial.

Cuando se hace bien, el diseño intercultural puede dar lugar a lenguas híbridas sorprendentes, no pastiches, sino criollas. En lingüística, las lenguas criollas surgen cuando lenguas se mezclan a lo largo de generaciones hasta formar una lengua nueva y completa. De manera similar, la arquitectura también puede crear criollas ricas y complejas. Pensemos en las obras de Balkrishna Doshi en la India, que fusiona el modernismo de Le Corbusier con la sensibilidad espacial india, o en los diseñadores contemporáneos de Singapur, que combinan influencias malayas, chinas, indias y modernas en nuevas arquitecturas tropicales. Las obras de estos diseñadores no pueden traducirse fácilmente con un solo término cultural: son nuevos lenguajes que surgen de la comprensión de diferentes padres.

En última instancia, la responsabilidad reside en aceptar los límites de la propia comprensión y buscar activamente orientación. El respeto, la cooperación y la originalidad deben ser fundamentales. Si los arquitectos se acercan a los conceptos ajenos con humildad, casi como un viajero que aprende las normas locales, pueden evitar los peores errores de uso. Más allá de eso, pueden ampliar su forma de ver su propio espacio. Diseñar con cosas que solo comprendemos parcialmente puede ser una oportunidad para aprender de quienes las comprenden y, al final del proyecto, alcanzar una mayor fluidez. En un mundo globalizado, ningún arquitecto puede permanecer monolingüe. Los mejores se convierten en diseñadores biculturales o multiculturales capaces de pensar y crear en más de un lenguaje espacial. Sin embargo, nunca dan por sentado que su lengua materna es fluida, sino que actúan como traductores cuidadosos y siempre verifican dos veces con quienes hablan la lengua materna del lugar.

Volviendo a nuestra metáfora principal: la arquitectura como lenguaje, los espacios como palabras; las palabras que no se pueden traducir suelen ser las más bellas y cargadas de significado. Podemos apreciarlas, tomarlas prestadas, incluso crear otras nuevas, pero debemos respetar su integridad. Un ma japonés, un hygge danés, un mashrabiya árabe, una nueva «vivienda comunitaria para nómadas digitales», un mercado emergente para refugiados: cada uno de ellos es un verso de la gran poesía de la arquitectura. Como arquitectos, escritores o lectores de este poema, nuestra tarea no es aplanar los versos en la traducción y vaciarlos de significado, sino esforzarnos por lograr una comprensión matizada y una interpretación creativa. Al hacerlo, mantenemos viva y en desarrollo la lógica cultural más profunda de la arquitectura. Después de todo, el lenguaje del espacio siempre se expande, y todos somos sus alumnos durante toda la vida.

Descubre más desde Dök Arquitectura

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.