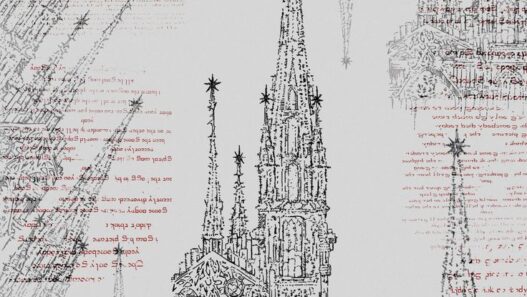

Los trazados urbanos tradicionales (cuadrículas, bulevares, manzanas combinadas) crean una gramática visual y espacial muy marcada. El plan de Cerdà para Barcelona, por ejemplo, dividía la ciudad en manzanas iguales de 113 m×113 m con una profundidad de 20 m y una altura de 16 m, edificadas sólo en 2-3 lados y con esquinas cortadas a 45° para dejar pasar la luz y girar los tranvías. Esta regularidad hace que la ciudad sea imaginable: los residentes reconocen fácilmente las calles, los bordes, los puntos de referencia y los distritos.

Figura: Plano del Eixample de Barcelona del siglo XIX, diseñado por Ildefons Cerdà, que muestra bloques octogonales uniformes («manzanas») con esquinas achaflanadas para facilitar la luz solar y la fluidez del tráfico.

Aldo Rossi sostenía también que la repetición de «tipos» de edificios históricos (artefactos urbanos) da a una ciudad continuidad de forma y memoria. Los códigos de zonificación y diseño pueden imponer esta unidad dictando alineaciones, materiales y patrones de ventanas.

Sin embargo, una forma rígida puede entrar en conflicto con los usos cambiantes. La zonificación euclidiana rígida (separación residencial, comercial, industrial) suele dar lugar a zonas aisladas, lo que reduce la vida en la calle y el interés visual. Por el contrario, los esquemas más flexibles o de uso mixto permiten la coexistencia de comercios, oficinas y viviendas, lo que aumenta la vitalidad pero puede provocar desorden visual (anuncios, diversos estilos de fachada, etc.). A menudo se utilizan zonas de transición o de amortiguación: por ejemplo, una calle peatonal con tiendas en la planta baja puede suavizar el cambio de uso dando paso gradualmente a viviendas bajas más tranquilas. En la práctica, las ciudades equilibran la legibilidad y el cambio agrupando lo semejante a una escala (por ejemplo, una hilera uniforme de casas de piedra rojiza) y permitiendo la variedad a otra (por ejemplo, diferentes escaparates, urbanizaciones de relleno).

- Cuadrícula vs. Orgánico: Las cuadrículas ortogonales (Manhattan, Barcelona) imponen un orden geométrico; las calles sinuosas (centro histórico de París) crean variedad, pero pueden seguir pareciendo coherentes si la altura de los edificios y los materiales son homogéneos.

- Tamaño y forma de las manzanas: Los bloques pequeños (<100 m) favorecen la transitabilidad pero requieren un diseño cuidadoso del acceso a la luz natural; los bloques grandes facilitan el tráfico pero pueden parecer monolíticos. Elementos de diseño como esquinas achaflanadas, transiciones a mitad de bloque o patios interiores (por ejemplo, los bloques periféricos de Viena) ayudan a evitar la monotonía.

- Repetición tipológica: Los tipos de vivienda repetitivos (por ejemplo, casas en hilera uniformes) crean un ritmo visual. Como señala Lynch, unos «caminos, bordes y zonas» claros son los componentes básicos de una imagen legible de la ciudad. Sin embargo, demasiada uniformidad puede ahogar la innovación, por lo que muchas ciudades permiten variaciones (color, ornamentación, formas contemporáneas) en cada lugar dentro de un marco común.

- Orden estético: Los estudios demuestran que las normas de diseño basadas en la forma (centradas en la forma de los edificios y el espacio público) dan lugar a calles que se perciben como más bellas y coherentes que la zonificación tradicional o la ausencia total de regulación. De hecho, la aplicación de una «gramática» pública (retranqueos, líneas de cornisa, crujías de fachada) crea unidad, mientras que el laissez-faire puede dar lugar a un desorden caótico de rótulos y volúmenes discordantes.

Equilibrar estos factores significa dotar a los distritos de un patrón reconocible -un «lenguaje» urbano- al tiempo que se permite suficiente flexibilidad para el cambio económico y cultural. La tensión entre un paisaje urbano unificado y un entorno dinámico de usos mixtos está en el centro de los debates modernos sobre planificación (haciéndose eco de la defensa de Jane Jacobs de la diversidad frente a la segregación estéril). En resumen, los principios de la morfología urbana (cuadrícula, manzana, jerarquía de calles) crean coherencia, mientras que las estrategias de zonificación (normas de uso, superposiciones de usos mixtos) permiten la adaptabilidad, y los planificadores contemporáneos buscan un término medio entre ambos.

Planificación orientada a las infraestructuras: Tránsito, agua e identidad

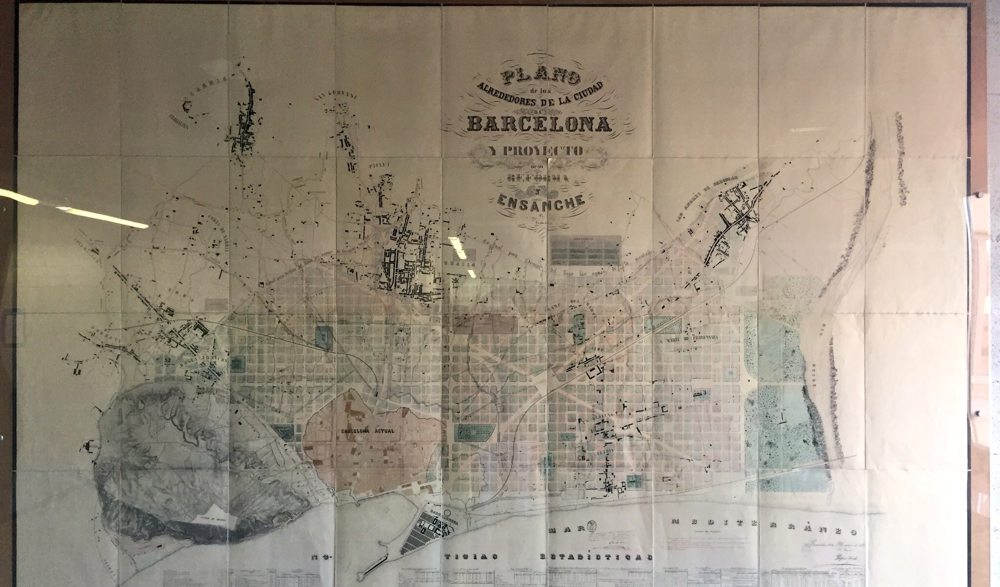

Los planes urbanos modernos suelen dar prioridad a las infraestructuras, tanto en términos de funcionalidad como de configuración. En los modelos de desarrollo orientado al tránsito (DOT ), las líneas y estaciones de transporte conectan barrios densos y de uso mixto. Tokio es un buen ejemplo: A lo largo de un siglo, ha construido un tejido «ferroviario+peatonal» en el que los centros comerciales, las oficinas y las viviendas se levantan directamente alrededor de las estaciones. Tokio se ha convertido en la ciudad más orientada al tránsito del mundo y el DOT ha pasado a ser esencial para su tejido urbano y su identidad. Del mismo modo, Zúrich y Viena integran las líneas de tranvía y ferrocarril como ejes visibles: El corredor del tranvía Limmatquai de Zúrich, por ejemplo, define el paseo ribereño, mientras que el Ringbahn de Viena rodea el centro histórico. En ambos casos, el eje de infraestructuras hace las veces de espacio público y motivo de diseño.

Figura: El «Plan Dedos» de Copenhague de 1947 se superpone a un plano de la ciudad. El desarrollo se orienta a lo largo de cinco corredores radiales (dedos) de líneas de tránsito, con cuñas verdes entre ellos.

En Europa, el transporte nacional (S-Bahn en Alemania/Austria, RER en París) suele reflejarse en la forma urbana: crecimiento urbano lineal a lo largo de las vías, plazas o arcadas generosas en las estaciones principales y materiales coherentes (pavimentos de piedra, marquesinas) que crean un paisaje urbano legible. Las megaciudades asiáticas también utilizan el transporte como motor estético (imaginemos las líneas de ferrocarril elevadas de Seúl con columnas artísticas o los intercambiadores de MRT de Singapur que conectan centros comerciales y parques).

Las infraestructuras verdes y el diseño de «ciudades esponja » también vinculan la función a la forma. Las ciudades combaten las inundaciones y las islas de calor con sistemas que son a la vez técnicos y decorativos. Por ejemplo, la iniciativa de la ciudad esponja de Wuhan utiliza tejados verdes, pavimentos permeables y humedales artificiales para absorber el agua de lluvia. Estos elementos hacen las veces de espacio público, como jardines en las azoteas y humedales tipo parque, lo que confiere a los barrios un exuberante carácter verde. Las biorrejillas y los jardines de lluvia (barrancos plantados junto a las calles) son ya habituales en ciudades como Copenhague o Portland, y satisfacen las necesidades de drenaje al tiempo que mejoran el paisaje urbano. Incluso los corredores sanitarios y de servicios públicos pueden convertirse en elementos formales: Pensemos en las rejas y farolas ornamentales de Tokio que cubren los desagües pluviales, o en la decoración neogótica de los puentes de Budapest que ocultan tuberías.

Así, la planificación que da prioridad a las infraestructuras garantiza la eficiencia a largo plazo (menos tráfico, mejor control de las inundaciones) y una imagen más clara de la ciudad. Las líneas de transporte y las redes verdes crean ejes y bordes que los residentes reconocen, convirtiendo los distintos barrios en un todo coherente. En resumen, cuando las carreteras, pistas, vías fluviales o líneas eléctricas se tratan como elementos de diseño (con iluminación especial, arte, paisajismo), apoyan la función y se convierten en parte de la identidad urbana.

Tradiciones regionales en el diseño del espacio público

En las distintas regiones, los planificadores equilibran el rendimiento técnico y la estética de maneras diferentes. En Europa Central y Septentrional (Copenhague, Zúrich, etc.), se hace hincapié en el orden y la jerarquía. Las zonas peatonales y las plazas suelen seguir una clara estratificación espacial: por ejemplo, una plaza central conduce a una catedral o a un edificio gubernamental, con plazas secundarias que se alimentan de ella. Los materiales elegidos son duraderos y ligeros (pavimento de granito, iluminación sobria) y se controla estrictamente el desorden visual (señalización comercial, cables aéreos). Las ciudades suizas y alemanas mantienen rigurosas normas de limpieza y mobiliario urbano: las papeleras y los aparcabicicletas están incorporados, el arte público está comisariado y cada estación o plaza tiene un diseño de señalización uniforme. Los regímenes de mantenimiento son estrictos -las plazas se barren con frecuencia, las plantas se podan, los cortes de electricidad se reparan con prontitud- para que la infraestructura (alumbrado, asientos, redes de drenaje) tenga un aspecto tan impecable como su funcionamiento.

En Asia Oriental(sobre todo en Japón), el planteamiento es muy integrado y por capas. Las grandes estaciones de ferrocarril (por ejemplo, Tokio Station y Osaka Umeda) se convierten en ciudades verticales: vestíbulos de varias plantas con galerías comerciales, flujo peatonal abierto y centros de autobuses y metro. El espacio público se divide en zonas según su función (por ejemplo, una plaza «ekimae» fuera de la estación, calles laterales más tranquilas, calles de ventas/quioscos), pero se diseña con una geometría precisa. El desorden se minimiza mediante normativas (leyes de señalización) y normas culturales (los anuncios privados suelen ser más pequeños). Los callejones estrechos suelen tener túneles para servicios públicos, por lo que no hay cables aéreos. Las arboledas y los bancos se colocan a intervalos disciplinados. El resultado es un trazado de alta tecnología: La señalización es generalmente limpia (puntos contra vallas) y las zonas se sienten despejadas a pesar de la alta densidad.

En Norteamérica, en cambio, hay enfoques diferentes. Las antiguas plazas (Centre Square de Filadelfia, Union Square de San Francisco) se diseñan en torno a monumentos y grandes espacios abiertos, mientras que las nuevas calles «peatonales» (Times Square, Pearl District de Portland) suelen combinar el pavimento formal con quioscos emergentes, arte público e iluminación festiva. Históricamente, muchas ciudades estadounidenses han tolerado más señalización e infraestructuras para vehículos en el espacio público. Sin embargo, las últimas tendencias en la creación de espacios públicos (parklets, plazas peatonales) priorizan el uso flexible y el capricho: La plaza Pike Place de Seattle, por ejemplo, presenta coloridos mosaicos, mientras que la calle Reforma de Ciudad de México ha sustituido el tráfico por carriles bici y plantas autóctonas. La coordinación entre la infraestructura de las calles (bordillos, árboles, aparcamientos para bicicletas) y la estética suele desarrollarse mediante códigos de diseño (por ejemplo, el Manual del Paisaje Urbano de San Francisco) y la participación pública. En general, las expectativas culturales influyen en el resultado: donde el orgullo cívico es elevado (Tokio, Zúrich), los espacios públicos se celebran y se mantienen ordenados; donde los presupuestos o las tradiciones difieren, las calles pueden mostrar un carácter efímero más informal.

Un factor clave en todas las áreas es la coordinación invisible de función y forma: el drenaje, la iluminación, los asientos y la señalización deben servir a la seguridad y el acceso, al tiempo que contribuyen al aspecto y la sensación del espacio. Los estudios demuestran que la aplicación de normas de diseño (como en muchas plazas europeas) tiende a percibirse como más atractiva y organizada. Cuando los requisitos técnicos (por ejemplo, altura de los bordillos, separación de rasantes) están bien integrados en el diseño inicial, el resultado es excelente: por ejemplo, una acera curva que proporciona drenaje y guía a los peatones sin un «canalón» visible que interrumpa la superficie de la plaza. Los espacios públicos de mayor éxito, como las plazas de las estaciones de Tokio o los parques de supermanzanas de Barcelona, coordinan todos los elementos (bancos, bolardos, iluminación, señalización) en una estética unificada, ocultando en la medida de lo posible el desorden entre bastidores (cables, tuberías).

Códigos de diseño y paisajes urbanos de libre mercado

En algunas ciudades, los códigos municipales dictan estrictamente la forma de los edificios, mientras que en otras los promotores dirigen la línea del horizonte. El Baulinienplan de Berlín (que data de los años 50) fija un muro de calles ininterrumpido: los nuevos edificios deben alinearse con la línea de fachada histórica. Así se garantiza la coherencia de las fachadas y la uniformidad del perfil urbano, aunque los estilos evolucionen. París va aún más lejos: El Plan Local de Urbanismo (PLU) exige armonía en las fachadas y límites de altura. Por ejemplo, los bulevares haussmannianos exigen fachadas de piedra, líneas de cornisa a juego y alturas de antepecho coherentes. Las normas parisinas dictan incluso paletas de colores (por ejemplo, «hasta 12 tonos» de verde/gris para las contraventanas en algunos distritos) y exigen que las fachadas se limpien o restauren cada 10 años. El PLU también prohíbe los materiales incompatibles o los cristales reflectantes en las calles históricas. Estos marcos prescriptivos hacen que París parezca unificado y legible desde la distancia: se puede reconocer un bloque del siglo XIX por sus tejados abuhardillados y su piedra caliza.

En Houston, en cambio, no existe una ley formal de zonificación para el uso del suelo. Los edificios se levantan según las especificaciones determinadas por el mercado, sujetos sólo a los códigos generales de construcción (retranqueos para la luz, plazas mínimas de aparcamiento, normas sobre terrenos inundables). El resultado es ecléctico: una franja de rascacielos puede compartir calle con una gasolinera de autopista y un bungalow. Del mismo modo, en Dubai, la explosión de riqueza ha propiciado la libre colocación de torres icónicas, con unas normas básicas de altura o retranqueo. Hay pocos requisitos para una fachada unificada, y cada promotor suele encargar un diseño único. Estos entornos de laissez-faire maximizan la flexibilidad y permiten cambios rápidos, pero los críticos urbanos señalan que pueden sacrificar la continuidad a escala humana y la transitabilidad. Por ejemplo, una calle de Houston puede carecer de acera continua (los edificios están muy alejados), lo que hace que el espacio peatonal parezca indefinido.

Resumen de enfoques:

- Berlín: Línea de edificación proyectada(Baulinie) y estructura de bloques; todavía se espera que los edificios contemporáneos sigan las líneas de parcela y el ritmo de la calle (aunque el estilo puede variar).

- París: Los códigos PLU y de patrimonio crean un paisaje urbano armonioso imponiendo estrictas normas de fachada y altura (por ejemplo, «las fachadas deben ser compatibles con los edificios vecinos»); sólo en ciertas zonas nuevas se permiten formas más creativas.

- Houston: No hay zonificación del uso del suelo; un complejo código de zonificación regula el aparcamiento de coches, las zonas inundables, etc., pero los arquitectos son libres de diseñar una gran variedad de fachadas. En realidad, la forma de los edificios está orientada al mercado (como dijo un urbanista, «Houston no tiene zonificación, pero sí muchas vacantes»).

- Dubai: Los planes generales perfilan las extensiones urbanas, pero dentro de ellos los promotores construyen edificios icónicos con su propia lógica. La coherencia visual procede de la creación de una imagen de la ciudad (vistas del horizonte), más que de la regulación bloque por bloque.

Cuando existen normas, mejoran la legibilidad y la transitabilidad a largo plazo: las líneas de cornisa y los ritmos de pavimentación predecibles facilitan la circulación por las calles. Sin embargo, unas normas demasiado estrictas pueden ahogar la innovación o encarecer los proyectos. Ciudades como Ámsterdam o Viena optan por una vía intermedia: permiten la arquitectura contemporánea creativa, pero mantienen una escala y un trazado urbano fijos, a menudo a través de juntas de revisión del diseño. El debate continúa: ¿cómo codificar lo suficiente para mantener la coherencia, pero permitir que el horizonte evolucione?

Calles y manzanas: Secciones funcionales con estética urbana

El diseño moderno de bloques y secciones de calles debe conciliar las necesidades técnicas (entregas, accesos de emergencia, luz, aire) con un espacio público agradable. Diferentes tradiciones ofrecen ejemplos en este sentido: Los clásicos bloques Hof (patio) de Viena crean bordes claros colocando los edificios a ras de la calle, mientras que los aparcamientos, los cuartos de servicio y las escaleras se extienden alrededor del patio central. Este «bloque perimetral» maximiza la luz y el espacio social dentro de la manzana al proporcionar animadas fachadas a la calle (tiendas y apartamentos se encuentran con la acera) y un interior verde privado. Las fachadas se modulan a menudo con bahías o carriles, de modo que incluso los bordes largos de la manzana parecen rítmicos. Las normativas (a menudo en códigos basados en la forma) imponen cosas como el tamaño mínimo de las ventanas, la altura de las cornisas o la articulación de las fachadas para garantizar un muro de calle ininterrumpido y a escala humana.

En Tokio, las parcelas suelen ser muy estrechas y profundas, con casas de varias plantas de madera u hormigón una al lado de la otra. Para cumplir las normas contra incendios y de iluminación natural, muchas calles estrechas tienen límites de altura en función de la anchura (2-3 plantas como máximo en calles de 6 metros) e incluso es obligatorio hacer pozos de iluminación interior. Los edificios tienden a retranquearse o a cambiar la línea de los tejados para dejar pasar el aire; los callejones detrás de la calle albergan basura y bicicletas. Sin embargo, la fachada frontal suele tener plantas bajas o marquesinas transparentes, lo que permite a los peatones interactuar incluso en calles congestionadas. El planteamiento japonés es bastante progresista: muchos edificios pequeños satisfacen necesidades diversas (tiendas en la primera planta, apartamentos arriba) sin apenas alterar la línea de fachada.

El entramado histórico de apartamentos y casas de piedra rojiza de Nueva York muestra otro patrón: largas manzanas lineales (80-200 m) divididas por calles. Una brownstone típica es una casa en hilera estrecha de 5-6 plantas, con un rellano (que eleva el nivel de la vivienda para dar luz e intimidad) y un patio trasero para las salidas de incendios. La Ordenanza de Zonificación de 1916 introdujo los retranqueos: los edificios más altos debían retranquearse a partir de cierta altura (plano de exposición al cielo) para mantener la luz a nivel de la calle. De este modo se creó el estilo cónico de las calles. La legislación moderna sigue exigiendo arbolado en las calles y cortes de acera de anchura fija para que cada sección de manzana resulte agradable a los peatones. La modulación de las fachadas se consigue mediante las proporciones: Aunque todos los edificios de piedra rojiza parezcan iguales, las pequeñas diferencias de color o los detalles de la entrada crean interés visual sin alterar el ritmo del bloque.

En todos estos casos, los requisitos técnicos (núcleo portante, escaleras, aparcamientos, patios con luz natural) se esconden detrás o entre elementos visibles al público. Por ejemplo, los cortes de acera para las entregas se mantienen estrechos o se colocan en los extremos de los carriles; los muros de servicio vacíos se ocultan en patios o detrás de la vegetación. Estrategias de diseño como el step-back (plantas superiores retranqueadas) y el retranqueo (diferencias en la profundidad de la fachada) ayudan a reducir la monotonía y permiten que la luz se difunda en el pavimento. Las modernas normativas sobre la forma de las fachadas las codifican claramente: por ejemplo, permiten una cornisa continua de hasta 12 metros y exigen un retranqueo de 3 metros en las plantas siguientes. De este modo, se garantiza una pared de calle bien definida y una línea de horizonte por encima.

Los tramos de calle y las manzanas se diseñan como sistemas integrados. El objetivo es un paisaje urbano transitable y legible que dé cabida a los servicios y la seguridad. Los códigos basados en la forma resumen esto centrándose en la forma física más que en el uso: definen las relaciones edificio-suelo, los patrones de las fachadas y los paisajes urbanos que se ajustan a la visión urbana. Si se aplican correctamente, estas normas garantizan que, aunque las ciudades se densifiquen, cada calle siga siendo un espacio público organizado y atractivo, en lugar de un caótico amasijo de funciones.