¿Qué es lo que le da «alma» a una habitación? Más allá de las paredes y los muebles, los interiores verdaderamente memorables resuenan a un nivel más profundo: relajan e inspiran, estimulan la memoria y la imaginación, y coreografían nuestra experiencia del espacio. Arquitectos y teóricos de diferentes culturas llevan mucho tiempo estudiando cómo cualidades abstractas como la proporción, la luz, los materiales y la disposición pueden transformar habitaciones vacías en espacios habitables con una presencia emocional. Gaston Bachelard escribió que el hogar «integra los pensamientos, los recuerdos y los deseos», sugiriendo que los espacios viven tanto dentro de nosotros como nosotros dentro de ellos. En este descubrimiento respaldado por la investigación, exploramos los cinco temas fundamentales que subyacen al «espíritu de una habitación»: la proporción espacial, la memoria, la luz y la sombra, los materiales y la estructura narrativa. Cada tema revela cómo los elementos de diseño, desde las proporciones áureas hasta las esteras tatami, desde los rayos del sol hasta los umbrales, moldean nuestro espíritu y dan sentido a los interiores. Este viaje abarca desde la teoría clásica hasta la neurociencia moderna, desde el módulo de Le Corbusier hasta el ma japonés, desde la Casa de Cristal de Lina Bo Bardi hasta la Iglesia de la Luz de Tadao Ando. Al examinar estos aspectos, descubrimos cómo el diseño cuidadoso transforma el espacio en algo más que un simple refugio, infundiéndole un espíritu único que podemos sentir en cuanto cruzamos el umbral de cada habitación.

1. ¿Cómo afecta la proporción espacial a la resonancia psicológica de una habitación?

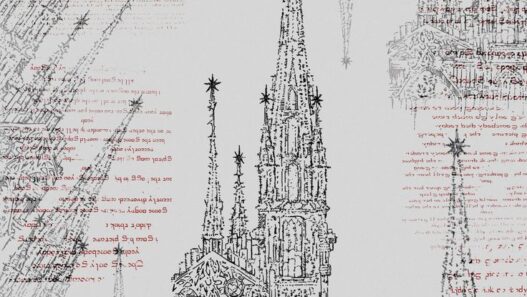

El interior de la Biblioteca Exeter de Louis Kahn: un atrio casi cúbico con grandes aberturas circulares (de aproximadamente 24 m de altura y 33 m de ancho) que muestra proporciones armoniosas a escala humana. El volumen equilibrado crea una sensación de reverencia y comodidad, invitando a la contemplación.

Desde los templos antiguos hasta los salones modernos, los arquitectos han creído que la proporción —la relación entre altura, anchura y profundidad— influye directamente en cómo se percibe una estancia. El romano Vitruvio insistía en que «la verdadera belleza reside en la armonía y el equilibrio de las proporciones», y esta idea fue posteriormente retomada por los teóricos del Renacimiento. Un ejemplo clásico es la proporción áurea, de aproximadamente 1:1,618, que se utilizó para dar forma a todo, desde el Partenón hasta el diseño de muebles. Los últimos estudios científicos demuestran que no se trata solo de misticismo: «ciertas proporciones, como la sección áurea, crean [en realidad] más preferencia entre los espectadores». En otras palabras, neurológicamente podemos ser más propensos a encontrar más agradables o «correctos» los espacios basados en estas proporciones. Le Corbusier interiorizó esta idea al desarrollar Le Modulor, un sistema de dimensiones basado en las medidas humanas y la proporción áurea. Su objetivo era crear una arquitectura «a escala humana» que resonara instintivamente, una especie de música espacial que nuestros cuerpos comprendieran intuitivamente.

Sin embargo, la proporción no solo tiene que ver con la matemática estática; también está relacionada con cómo nos hace sentir el tamaño. Pensemos en la altura del techo: los psicólogos han observado el «efecto catedral», según el cual los techos altos evocan libertad y creatividad, mientras que los techos bajos fomentan la intimidad y la concentración. Una habitación con techos altos inspira reverencia o la idea del «panorama general», mientras que una habitación acogedora en una casa de campo ofrece comodidad y concentración. En un estudio, las personas que vivían en habitaciones con techos de 10 metros de altura eran significativamente más creativas, mientras que los techos de 8 metros fomentaban el trabajo detallista. Todos lo hemos sentido alguna vez: la bocanada de aire revitalizante que se respira en un gran salón o la tranquilidad acogedora de un rincón oscuro. La neurociencia sugiere que estas reacciones tienen un origen profundo: los techos altos activan las áreas del cerebro relacionadas con la exploración espacial y la imaginación, mientras que los espacios cerrados activan las áreas relacionadas con la atención y los detalles. El volumen, la horizontalidad o la verticalidad de una habitación ajustan, literalmente, nuestro estado mental.

Las diferentes culturas abordan la proporción de formas únicas. Desde las villas geométricas de Palladio hasta la regla de los tercios de Frank Lloyd Wright, la arquitectura occidental ha buscado generalmente redes y módulos ideales. Le Corbusier, en su Modulor Man, dibujó una silueta de las proporciones humanas en el plano de sus edificios con la esperanza de crear una armonía universal. En cambio, la tradición japonesa no se centra en una proporción fija, sino en el espacio o «espacio negativo» entre los elementos, el ma (間). Ma se define generalmente como «un espacio lleno de posibilidades, como una promesa aún por cumplir», una pausa que da forma al todo. En arquitectura, ma puede referirse a los espacios entre columnas o al ritmo de las habitaciones y los patios, es decir, al diseño tanto de las dimensiones como de la temporalidad. Por ejemplo, una casa de té no es importante por sus dimensiones, sino por los espacios mesurados, la aproximación y la pausa antes de la entrada, y la sucesión de pequeños espacios que crean un ritmo relajante. Mientras Le Corbusier buscaba una escala moduladora, los arquitectos japoneses buscaban un flujo experiencial, una proporción temporal. Ambos enfoques muestran que la proporción puede ser física o psicológica, que puede ser una cuestión de metros o de metros cúbicos.

Quizás lo más significativo sean los estudios de casos en los que la proporción moldea conscientemente la experiencia. La Biblioteca Exeter (1972) de Louis Kahn es esencialmente un cubo de hormigón y ladrillo que alberga un atrio impresionante. Sus cuatro lados miden aproximadamente 33 metros de ancho y 24 metros de alto, unas proporciones que se acercan al volumen de un cubo doble. Esto crea una sensación de orden monumental; quien se encuentra en el espacio central de la Biblioteca de Exeter siente una tranquila grandiosidad, como si la propia sala fuera un templo dedicado a los libros. Kahn comprendió que una amplitud tan equilibrada podía transmitir una tranquilidad laboriosa. Incluso utilizó figuras humanas en sus dibujos, como grandes aberturas circulares, para «fijar la dimensión y la proporción», sin que estas empequeñecieran ni aplastaran al individuo. En las termas de Zumthor en Therme Vals (1996), por el contrario, la escala humana íntima se combina con geometrías primitivas. Los baños consisten en pequeñas habitaciones lineales de piedra, en su mayoría de forma cúbica, que crean recintos casi uterinos. «Quería crear un espacio primitivo y atemporal», dice Zumthor, «la experiencia del visitante… se convierte en un ritual muy personal». Las proporciones de cada cuarto de baño —ni tan grandes como para perder la intimidad, ni tan pequeñas como para resultar agobiantes— se combinan con su diseño modular repetitivo para sumir a los bañistas en un estado meditativo. A medida que avanzamos a lo largo de la serie de piscinas calientes y frías, interiores y exteriores, las escalas cambiantes se perciben como versos de un poema. Estos ejemplos demuestran que, ya sea a través de proporciones clásicas, a escala humana o mediante el ritmo espacial, cuando se alcanza una armonía, una habitación puede trascender su funcionalidad y realmente resonar en nuestro espíritu.

2. ¿Qué papel desempeña la memoria en nuestra experiencia y comprensión de los espacios interiores?

El interior de la Casa de Vidrio de Lina Bo Bardi (São Paulo, 1951) está repleto de muebles eclécticos, obras de arte y objetos personales. Las paredes transparentes difuminan el interior y el bosque exterior. Decenas de años de ocupación han impregnado el espacio de recuerdos, lo que hace que el sitio web lifeartsynet de Bo Bardi parezca una «cápsula del tiempo» en la que cada objeto y cada paisaje cuentan una historia.

La arquitectura se suele debatir en términos de espacio, pero igual de importante es el tiempo, especialmente el tiempo personal y cultural que se encuentra inmerso en una habitación. Nuestro apego emocional a los interiores está profundamente ligado a la memoria: tanto a nuestros recuerdos individuales (casas de la infancia, objetos valiosos) como a la memoria colectiva que encierra un lugar (tradiciones, usos históricos). El filósofo Gaston Bachelard, en su obra La poética del espacio (1958), profundizó en este tema y afirmó que los espacios íntimos, como los hogares, se convierten en depósitos de nuestro pasado. «La casa en la que nacemos», escribe, «es más que la materialización de la casa, es también la materialización de los sueños». Nuestros primeros recuerdos de rincones recónditos —el ático, el armario secreto, el alféizar de la ventana— siguen vivos en nuestro subconsciente. Bachelard dice: «Más allá de nuestros recuerdos, la casa en la que nacemos está físicamente grabada en nuestro interior… un conjunto de hábitos orgánicos». El chirrido de una escalera determinada, la sensación que produce un pestillo: son cosas que permanecen con nosotros durante décadas y constituyen una base de confort con la que medimos otros espacios. No es de extrañar que el salón desordenado de una abuela nos haga sentir seguros, mientras que la casa de un extraño nos resulte inquietante: es la familiaridad de la memoria.

En arquitectura, la memoria es también cultural y social. Algunos elementos interiores evocan instantáneamente un patrimonio común. Pensemos en las capillas llenas de incienso de una catedral medieval o en una habitación japonesa con tatamis y cortinas shōji: estos espacios activan la memoria cultural incluso en quienes nunca han vivido en ellos. Son portadores de los símbolos y el estilo de vida de un pueblo. Las casas locales, en particular, son «expresiones de la comunidad y el patrimonio que fortalecen los lazos sociales y preservan la memoria cultural». Por ejemplo, una casa rural turca no es solo un refugio; la disposición de la casa (un sofá central, habitaciones familiares separadas y nichos) codifica la estructura familiar tradicional y las costumbres. Como se señala en un estudio arquitectónico, «todos los elementos de la casa [turca] no solo son funcionales, sino que también tienen un significado filosófico y simbólico». Los tabiques de madera tallada, la plataforma elevada para sentarse, la separación entre las zonas de invitados y las zonas privadas: cada elemento enseña a los habitantes de la casa cómo deben vivir y refleja la memoria social de siglos. Este tipo de casas tienen una «patina» de uso y significado tangible, lo que el arquitecto Juhani Pallasmaa denomina «espesor del tiempo» en un espacio. Por el contrario, muchos interiores modernos diseñados para ser universales carecen de estas pistas de memoria y pueden parecer anónimos o desubicados. El antropólogo Marc Augé incluso califica los aeropuertos, las cadenas hoteleras y otros lugares similares como «no lugares», «ausentes de la historia» o espacios puramente funcionales y sin identidad. Pasamos por ellos y nada se nos queda grabado; no cuentan ninguna historia y no creamos ningún vínculo con ellos. La diferencia entre un rincón de una cafetería antigua y querida y un comedor general muestra cómo la memoria (o la falta de ella) da forma a nuestra respuesta emocional hacia un lugar.

A nivel personal, nuestros propios recuerdos y experiencias influyen poderosamente en cómo percibimos los espacios interiores. Una cocina soleada que se asemeja a la casa de nuestra infancia puede resultar inmediatamente acogedora debido a sus connotaciones positivas. Por el contrario, un pasillo escolar estéril puede inquietar a alguien que recuerda los días de colegio. Esta capa subjetiva significa que los arquitectos no solo pretenden crear nuevos espacios, sino también evocar arquetipos familiares que resuenan en nosotros. Por ejemplo, el arquitecto finlandés Alvar Aalto utilizó deliberadamente materiales cálidos y habitaciones reducidas en los sanatorios para tuberculosos, con el fin de recordar la comodidad de un hogar y contrarrestar el miedo que los pacientes sentían en los hospitales institucionales. El arquitecto Peter Zumthor habla de diseñar «atmosferas que te impactan… que se graban en tu memoria y en tus emociones». Se pregunta si el olor de un material o la iluminación de una habitación pueden despertar recuerdos subconscientes en los visitantes y, por lo tanto, crear un vínculo emocional.

Los estudios de caso enfatizan el papel de la memoria en el sentido de los espacios interiores. La Casa de Vidro (Casa de Cristal) de Lina Bo Bardi se suele definir como un museo de recuerdos vivos. Esta casa modernista de São Paulo, terminada en 1951, fue el hogar de Bo Bardi durante 40 años y hoy se conserva con sus obras de arte, libros y muebles originales. Los visitantes describen la entrada al lugar como «sumergirse en el elegante gusto y el enfoque del diseño de Bo Bardi… una cápsula del tiempo». El diseño de The Glass House difumina deliberadamente los límites entre el interior y el exterior —un pabellón con paredes de cristal suspendido entre la vegetación tropical—, lo que refleja el deseo de Lina de combinar la vida moderna con la naturaleza y la cultura de Brasil. Con el paso del tiempo, la casa ha adquirido múltiples significados: los árboles que plantó se han convertido en un bosque, la sala de estar ha acogido innumerables encuentros de artistas e intelectuales (convirtiéndose en un «centro intelectual») y cada objeto tiene su propia historia. Al caminar por su interior, se siente su presencia: es una habitación autobiográfica. Esto demuestra cómo un interior fuertemente personalizado, basado en la vida de su propietario y en el contexto local, puede alcanzar un estatus casi legendario. Desde una perspectiva más modesta, pensemos en una habitación tradicional japonesa con tatamis en una posada rural. Las esteras de tatami en sí mismas tienen una profunda memoria cultural: su aroma herbáceo y su textura dura pero flexible transmiten inmediatamente señales de ritual y retiro. Las habitaciones de tatami han acogido durante siglos ceremonias del té y poemas, alimentando, en palabras de Bachelard, los sueños diurnos. Como se señala en un artículo, «las esteras de tatami… aportan calidez, comodidad y tradición a cualquier espacio» y fomentan los movimientos lentos y deliberados y el respeto (se quitan los zapatos, se sienta uno en el suelo) que conectan a las personas con las tradiciones históricas. Una habitación así, por sencilla que sea, cobra sentido gracias a la práctica y la memoria que se transmiten de generación en generación.

Los recuerdos colectivos también convierten ciertos tipos de edificios en símbolos culturales: una casa rural con una chimenea en el centro puede evocar nostalgia por «tiempos más sencillos», mientras que una gran sala parlamentaria transmite la solemnidad de las decisiones históricas. Los arquitectos suelen jugar con estos desencadenantes de la memoria cuando diseñan. El teórico finlandés Juhani Pallasmaa subraya que «la arquitectura es un arte de la reconciliación entre nosotros mismos y el mundo y que esta reconciliación se produce a través de los sentidos», dando a entender que, para que un espacio nos pertenezca realmente, debe resonar con nuestra memoria experiencial. Al fin y al cabo, las habitaciones que más nos gustan son los lugares donde vive la memoria: lugares donde sentimos el eco de vidas pasadas o de nuestros propios recuerdos. Ya sea conservando un material antiguo, imitando un patrón espacial querido o simplemente dando a los habitantes la libertad de transmitir sus propias historias, los interiores cobran vida cuando se convierten en receptáculos de la memoria. En estos espacios no solo vivimos, sino que vivimos con ellos, y con el tiempo nos fundimos en ellos.

3. ¿Cómo se puede crear la luz y la sombra para expresar el «espíritu» de una habitación?

El interior de la Iglesia de la Luz de Tadao Ando (Osaka, 1989). Una sencilla capilla de hormigón dividida por una luminosa abertura en forma de cruz. Cuando la luz del sol matutino se filtra por la abertura, el espacio sencillo cobra vida con un rayo en forma de cruz, creando una composición de luces y sombras en movimiento que llena la sala de una presencia espiritual.

La luz se suele denominar «el material del arquitecto», y con razón: la luz y la sombra pueden cambiar por completo el estado de ánimo de un espacio interior. El juego de la luz del día en un espacio —su dirección, intensidad, color y movimiento— es como un pintor en constante cambio de las superficies de la habitación. Crear luz es un acto tanto técnico como artístico; es un acto que los arquitectos utilizan para expresar todo, desde la alegría hasta la seriedad, desde la intimidad hasta el drama. El maestro Tadao Ando, conocido por sus tranquilos espacios de hormigón, tiene una famosa frase: «No creo que la arquitectura deba hablar demasiado. Debe permanecer en silencio y dejar que la naturaleza se exprese a través de la luz del sol y el viento». En sus obras, la luz es un sonido. Ando crea una atmósfera de silencio y claridad casi espiritual utilizando estratégicamente la luz natural y acogiendo las sombras profundas. En la Iglesia de la Luz, sin duda el diseño más emblemático de Ando, toda la capilla es en realidad una sencilla caja de hormigón cortada por la luz: una abertura en forma de cruz en la pared del fondo proyecta una cruz brillante en el interior, que está en penumbra. A medida que el sol se mueve, el brillo y el ángulo de la cruz de luz cambian, señalando de forma meditativa el paso del tiempo. Ando explica su objetivo de la siguiente manera: «Suelo crear espacios cerrados mediante gruesas paredes de hormigón… aislados del exterior, y utilizo la luz natural para aportar cambio al espacio». El resultado es impactante: un contraste dinámico con la oscuridad y un único haz de luz geométrico que centra la atención del espectador. El espíritu de la habitación está literalmente absorbido por la luz de la pared.

Las diferentes tradiciones arquitectónicas abordan la luz con filosofías distintas. Arquitectos escandinavos como Alvar Aalto, que trabajaban en regiones con luz solar suave y de ángulo bajo, solían distribuir la luz de forma suave y uniforme en los interiores, creando un brillo tranquilo. Aalto diseña complejas ventanas en el techo y reflectores para que la luz del día entre indirectamente y evitar el deslumbramiento. En sus iglesias y bibliotecas, las ventanas del techo y los techos abovedados distribuyen la luz e imitan el efecto moteado de la sombra de un bosque. Como señaló un historiador, su «arquitectura del solsticio de verano» celebraba «la alegría de la luz» en los largos días de verano. Por ejemplo, la Iglesia de las Tres Cruces de Aalto (Imatra, década de 1950) tiene numerosas ventanas de diferentes formas y un techo central en forma de monitor; incluso ha abierto completamente una ventana del techo para que en los equinoccios, un rayo de sol ilumine las tres cruces del altar. Esta cuidadosa orquestación de la luz natural crea un interior en constante cambio, pero suave; un interior que se siente vivo con el paso de las estaciones, pero relajante por su luminosidad. Por el contrario, los arquitectos brutalistas y modernistas suelen adoptar sombras nítidas y haces de luz audaces para crear un efecto dramático. La capilla de Ronchamp (1955) de Le Corbusier, con sus gruesas paredes de hormigón perforadas por pequeños aberturas de colores, crea un espacio misterioso y sombrío en el que los haces de luz de colores ofrecen un espectáculo casi teatral sobre el enlucido tosco. – Utilizando los términos de Norberg-Schulz, «solsticio de invierno» o la arquitectura de la oscuridad de Cimmeria. De manera similar, las obras de Louis Kahn (por ejemplo, la Biblioteca de Exeter o el Museo de Arte Kimbell) llaman la atención por su claroscuro: la famosa frase de Kahn «nunca sabes lo grande que es un edificio hasta que el sol incide en su lateral» describe cómo la sombra da sentido a la luz. La pesada estructura de hormigón de los interiores de Kahn suele crear profundas sombras que hacen que los rayos del sol parezcan valiosos e importantes. La luz y la sombra son, en realidad, el yin y el yang de la expresión espacial: una no puede existir sin la otra y su equilibrio cuenta una historia. Las tiendas minoristas brillantes y uniformemente iluminadas transmiten una sensación enérgica y abierta, mientras que un rincón de restaurante con luz tenue resulta íntimo e introvertido. Los arquitectos, al igual que los compositores que crean música con notas y pausas, deciden dónde entra la luz y dónde se bloquea.

Más allá del estado de ánimo estático, la luz da vida a las habitaciones a lo largo del tiempo. A lo largo del día, un interior bien diseñado tendrá una especie de narrativa: la luz de la mañana puede rozar la pared este, la luz del mediodía puede filtrarse desde arriba y la luz del atardecer puede proyectar largas sombras en el suelo. Estos ritmos pueden ser poéticos. En las casas tradicionales japonesas y en las salas de té, tal y como describe Jun’ichirō Tanizaki en su libro Elogio de las sombras, la luz silenciosa e indirecta (que suele reflejarse en las esteras de tatami y la madera) y las sombras envolventes eran muy apreciadas por su tranquilidad y misterio. Una ventana pequeña y alta dejaba entrar un único rayo de luz que se movía lentamente, creando un reloj de sombras. Tadao Ando también menciona que utiliza la luz de forma similar para marcar el paso del tiempo y las estaciones. Como se expresa en un análisis, en los diseños de Ando «la luz no es solo un elemento de diseño, sino también un material». Por ejemplo, en la Iglesia de la Luz de Ando, las visitas por la mañana y a última hora de la tarde ofrecen una experiencia emocional muy diferente debido al cambio de posición e intensidad de la cruz luminosa. En los baños termales de Zumthor en Vals, las estrechas ventanas del techo crean rectángulos de luz que se mueven sobre el agua, dando a los bañistas una sensación de transición temporal aguda mientras se sumergen lentamente. Esta coreografía diaria puede conferir a una habitación un carácter espiritual: la habitación casi respira con el sol. Al recordar a los habitantes del lugar los ciclos de la naturaleza y, tal vez, los ritmos más amplios de la vida, el espacio adquiere un peso espiritual o contemplativo.

Para ver cómo una composición lumínica magistral puede definir el significado de un espacio, analicemos varios casos prácticos. Ya hemos mencionado la iglesia de Ando, que constituye un paradigma del uso de un único motivo lumínico (la cruz) para simbolizar la fe y crear un profundo impacto emocional. Otro ejemplo es el Pantheon de Roma, un edificio centenario: su gran oculo es en realidad un foco celeste que recorre la cúpula interior. Cuando el sol del mediodía ilumina el suelo del Panteón, el visitante siente una conexión con el cosmos: el espíritu de la sala es una unión cósmica y una iluminación que se consigue totalmente con el círculo del cielo. Las reinterpretaciones modernas son audaces. En los baños Therme Vals, Peter Zumthor ha utilizado la luz de forma mesurada para aumentar la concentración sensorial. En el interior de las salas de piedra, un poco de luz natural que entra por un hueco hace brillar el cuarzo gris y el vapor, convirtiendo un baño rutinario en una experiencia meditativa similar a la de una cueva. Aquí, la luz se convierte en «silencio»: suave, tenue y envolvente. Por el contrario, en un edificio como la Casa de Cristal de Lina Bo Bardi, la luz que entra a raudales por las paredes de cristal que van del suelo al techo lleva el verde exterior al interior; la luz del sol que atraviesa el bosque circundante se refleja en el interior creando patrones danzantes y dotando al salón de un espíritu vivo y cambiante en conexión con la naturaleza. Por último, no podemos ignorar el papel que desempeña la iluminación artificial en el ambiente de la habitación después del anochecer: la cálida luz de las lámparas y el frío resplandor de los fluorescentes cambian considerablemente nuestra respuesta emocional. Alvar Aalto era un maestro en combinar la luz eléctrica con la luz natural (a través de ventanas en el techo y lámparas colgantes, como en la Biblioteca de Viipuri) para crear un ambiente suave tanto de día como de noche.

En resumen, los arquitectos utilizan la luz y la sombra de la misma manera que un compositor utiliza el sonido y el silencio: para dar forma a cómo se siente y qué significa un espacio. La luz puede convertir una habitación modesta en un lugar sagrado o hacer que una gran sala parezca sencilla. Mediante la colocación cuidadosa de ventanas, cortinas y superficies, los diseñadores capturan ya sea un estallido de luz solar o una penumbra silenciosa. El espíritu de una habitación suele surgir de esta danza entre la luz y la oscuridad: un estudio luminoso y aireado transmite optimismo y libertad, mientras que un rincón sombreado de capilla invita a la introspección. Como señala Ando, un diseño eficaz «permanece en silencio» y «deja hablar a la naturaleza», y la voz de la naturaleza en la arquitectura es la luz. Los arquitectos, al dirigir este sonido —ya sea el susurro del crepúsculo o el clamor del mediodía—, dotan a las habitaciones de significados emocionales que trascienden su forma física.

4. ¿Cómo transmiten los materiales el peso emocional y la memoria cultural en los interiores?

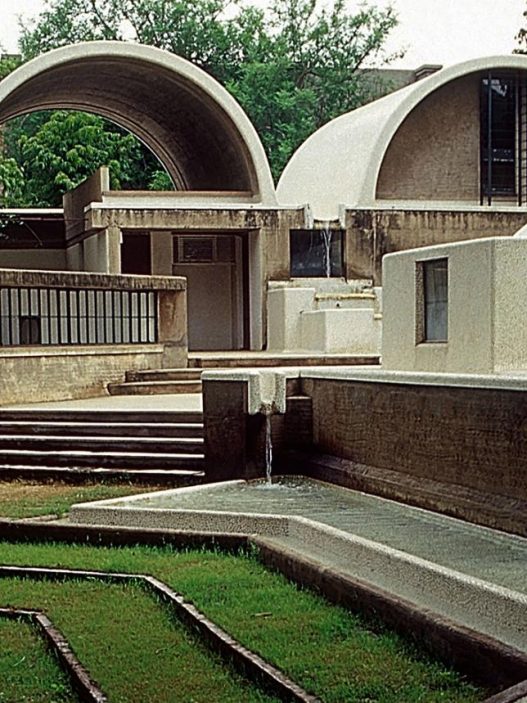

En el Therme Vals de Peter Zumthor (Suiza, 1996), piedra, agua y luz. Las paredes están construidas con losas de cuarcita Valser extraídas localmente, lo que confiere a los baños un ambiente primitivo y cavernoso. La pesada piedra gris, fría al tacto, contrasta con el agua termal tibia, creando un ejemplo de materialidad que da forma a una experiencia meditativa y sensorial.

Pase la mano por una barandilla de madera pulida o por hormigón desnudo y rugoso: la sensación que obtiene no es solo táctil, sino también emocional. Los materiales de los interiores están cargados de cualidades sensoriales y, a menudo, de connotaciones culturales que influyen profundamente en cómo percibimos una estancia. El arquitecto Juhani Pallasmaa destaca que la arquitectura no solo se experimenta con los ojos, sino con todo el cuerpo: «En lugar de registrar la arquitectura únicamente como imágenes visuales, exploramos nuestros entornos con los oídos, la piel, la nariz y la lengua». De este modo, los materiales activan múltiples sentidos: la textura, la temperatura, el olor e incluso el sonido de los materiales contribuyen a crear la atmósfera. Más allá de eso, los materiales son portadores de memoria: la pátina de las antiguas manijas de bronce sugiere el tacto de generaciones, el aroma del cedro puede evocar casas tradicionales o baúles de novia, y la fría dureza del mármol puede recordar monumentos y la permanencia. Como dice el arquitecto Peter Zumthor, «La materialidad… es un medio para transmitir emociones y despertar recuerdos». Un diseño maestro elegirá los materiales no solo por su función o estilo, sino por las emociones y los ecos culturales que evocan.

La fenomenología de los materiales es un campo rico investigado por diseñadores como Zumthor y Pallasmaa. En su libro Atmospheres, Zumthor habla de los elementos que le inspiran a la hora de crear un edificio, como «el sonido de un camino de guijarros» o «la suavidad de la madera desgastada». Esto se ve claramente en las obras de Zumthor. En Therme Vals, como se muestra arriba, todo el balneario está construido con piedras extraídas localmente. ¿Por qué? Porque Zumthor quería que esta experiencia se sintiera como bañarse dentro de la montaña. El peso y el olor terroso de la piedra de cuarcita conectan a los visitantes con la geología alpina; el material «fija el edificio firmemente a su entorno» y le da un aire atemporal. Los bañistas suelen hablar de una comodidad casi primitiva que los envuelve, como si se sintieran atraídos por una cueva (símbolo universal de refugio). El tono emocional —silencioso, eterno, terroso— viene dado en gran medida por la piedra y la forma en que se ha trabajado. La textura de la piedra se hace más evidente con la luz tenue; al pasar la mano por ella, se perciben las capas de los siglos. Zumthor intensifica deliberadamente estas sensaciones: el agua tibia contra la piedra fría, las gotas que resuenan en el silencio, todo ello dispuesto para crear un estado de ánimo reflexivo. Él cree que este tipo de interacción tan sensorial puede «resonar con nuestros sentidos y, por lo tanto, con nuestras emociones». De manera similar, la capilla Bruder Klaus de Zumthor en Alemania está construida con hormigón comprimido moldeado alrededor de una tienda de madera quemada: las paredes interiores están ennegrecidas, impresas con la textura de troncos quemados y desprenden un ligero olor a humo. Este uso inusual de los materiales (la ausencia literal de madera quemada, que deja una tosca capa de hormigón similar a una cueva) evoca una sensación antigua y sagrada. Los visitantes describen el interior carbonizado, con forma de lágrima y con un único foco de luz en lo alto, como «místico». Los materiales cuentan una historia de fuego, ritual y sacralización: es imposible separar el ambiente espiritual de la materia física.

Los materiales también transmiten memoria cultural e identidad. Piensa en la madera de un interior japonés. En una casa urbana de Kioto, la textura sedosa de las tablas de cedro envejecido no solo proporciona una agradable sensación al tacto, sino que también hace referencia a la tradición centenaria de la carpintería japonesa y al respeto del sintoísmo por los materiales naturales. Como ya se ha mencionado, las esteras de tatami son icónicas: su textura de paja de arroz y su aroma a hierba transmiten instantáneamente «japonesidad», armonía y sencillez. Para quienes han crecido con ellas, son el olor de su hogar y de la casa de sus abuelos; para los demás, siguen transmitiendo la estética cultural del zen y la tradición. Del mismo modo, una alfombra turca en un interior hace mucho más que añadir color: sus motivos geométricos pueden simbolizar protección, fertilidad o espiritualidad, tal y como han pretendido durante generaciones los tejedores turcos. Una habitación decorada con una alfombra de este tipo adquiere capas de significado: la alfombra «terra» el espacio con el arte y el folclore de Oriente Medio, y caminar descalzo sobre ella añade una conexión táctil con este legado. En muchas culturas, ciertos materiales están asociados a rituales emocionales: pensemos en el frío mármol de una iglesia italiana, que evoca el respeto, o en los azulejos esmaltados de la cocina mexicana, que transmiten una sensación festiva y cálida.

El teórico de la arquitectura Christian Norberg-Schulz ha señalado que los materiales contribuyen a crear el genius loci, es decir, el espíritu de un lugar. Los materiales locales vinculan especialmente un edificio con su entorno y su ethos. Una casa de adobe de Nuevo México (paredes de tierra) transmite una sensación fundamentalmente diferente a la de una casa de madera pintada de blanco de Nueva Inglaterra, no solo en cuanto a su aspecto, sino también en cuanto a la vibración emocional y el estilo de vida que sugieren. La masa térmica del adobe irradia un confort lento y constante, y el olor a tierra, que recuerda las técnicas ancestrales, confiere a una habitación de adobe un carácter acogedor, similar al del útero materno. Por el contrario, un vestíbulo corporativo de cristal y acero puede impresionar por su elegancia y modernidad, pero a menudo a costa de la riqueza sensorial: el cristal no huele, no tiene textura y es frío al tacto; el acero es duro e implacable. Las personas pueden admirar un espacio así, pero no se sienten conectadas con él. Como señala Pallasmaa, «los materiales tienen la capacidad de crear sensaciones que van más allá de lo visual». Un interior exitoso suele equilibrar los materiales para estimular varios sentidos. Por ejemplo, una casa contemporánea puede combinar hormigón (para dar sensación de solidez y frescura) con suelos de roble natural (para aportar calidez bajo los pies y un ligero aroma a madera) y, quizás, textiles como el lino o la lana (que aportan suavidad y absorben el sonido, haciendo que el espacio resulte acogedor). Cada material aporta algo: el hormigón puede significar modernidad y fuerza silenciosa, la madera, naturaleza y comodidad, y los textiles, calidez y acogida.

La elección de los materiales también puede significar respeto por la cultura o nostalgia. El interior de la Casa de Cristal de Lina Bo Bardi es un ejemplo notable de ello: A pesar de su estructura moderna de cristal y hormigón, Bo Bardi llenó la casa con materiales típicos de Brasil (suelos de baldosas oscuras, sillas tejidas localmente, obras de arte folclórico en las paredes, etc.) para celebrar el patrimonio artesanal del país. El resultado emocional es que la casa, normalmente minimalista, transmite una sensación cálida, viva y vivida; en esencia, humanizada por la cultura material. Compárese con muchos interiores minimalistas que utilizan una paleta muy limitada (por ejemplo, enlucido totalmente blanco y suelos de resina lisa). Aunque visualmente impactantes, estos espacios austeros pueden parecer inertes e incluso inquietantes, ya que nuestros sentidos se ven muy poco estimulados; la vista puede disfrutar de la pureza, pero la piel y el olfato no encuentran nada a lo que aferrarse. El arquitecto finlandés Pallasmaa advierte contra este «ocentrismo visual» y defiende en su lugar los materiales «táctiles», que apelan a los sentidos: no solo cómo se ve un espacio, sino cómo se siente en la piel y en el cuerpo. Elogia materiales como la madera desnuda, la piedra y los tejidos que muestran su edad e invitan al tacto, y cree que ayudan a los habitantes a sentirse «enraizados y presentes».

Por último, la «emoción a través de la materialidad» se resume en espacios que utilizan los contrastes o la honestidad de los materiales para contar una historia. El arquitecto moderno Louis Kahn era un gran amante del ladrillo y solía decir que cada ladrillo quería ser algo. En la Biblioteca de Exeter, la diferencia táctil entre la fachada exterior de ladrillo tosco (histórica, universitaria, «terrosa») y el anillo interior de hormigón liso (moderno, poderoso) crea un diálogo: en este edificio, uno siente el pasado y el futuro solo a través de los materiales que se yuxtaponen. En los museos conmemorativos del Holocausto, los diseñadores suelen utilizar deliberadamente acero desgastado, hormigón rugoso o madera carbonizada, debido a sus connotaciones sombrías y conmovedoras de decadencia y pérdida, y así evocan un sentimiento de tristeza o reflexión sin necesidad de decir una sola palabra. En el otro extremo del espectro, imaginemos un interior sin sentido y alegre, con azulejos de diseños vivos, terrazo pulido con áridos de colores o vidrios brillantes. Estos materiales capturan la luz de forma divertida y evocan celebraciones (el terrazo recuerda la alegría de mediados de siglo, mientras que el vidrio evoca la elegancia).

En esencia, los materiales son el vocabulario de la atmósfera. Como señala Zumthor, cuando se elige un material, se piensa en el sonido que producirá al pisarlo, en cómo jugará con la luz y en los «recuerdos que puede despertar». El espíritu de una habitación está profundamente ligado a los materiales con los que está construida: la frialdad o calidez emocional que transmiten, su rugosidad o suavidad, su permanencia o transitoriedad. Cuando la arquitectura despierta nuestros sentidos materiales, nos conectamos instintivamente con ella. Un espacio rico en materiales puede transmitir una sensación de vida: un techo con vigas de roble centenario que parece susurrar historias o una pared de tatami perfumada que relaja al instante. Los arquitectos y diseñadores añaden profundidad cultural y textura emocional a los interiores trabajando cuidadosamente las capas de materiales, creando una resonancia que no solo se ve, sino que se siente.

5. ¿Puede una habitación tener una «estructura narrativa»? Y, si es así, ¿cómo pueden los arquitectos crearla?

Imagina que caminas por una casa como si estuvieras leyendo una historia. La entrada es un entrada, los pasillos y las habitaciones son secciones, hay momentos de tensión (una vista repentina, un hueco secreto) y un punto culminante (quizás una gran sala o una vista enmarcada al final de un pasillo). La idea de considerar un espacio como una narración con un principio, un desarrollo y un final constituye la base de muchos diseños arquitectónicos. Una habitación (o una serie de habitaciones) puede diseñarse para llevarnos a un viaje tanto físico como emocional. El concepto de «recorrido arquitectónico», acuñado por Le Corbusier, resume esta idea: definió la Villa Savoye como «un verdadero recorrido arquitectónico en constante cambio y que ofrece expectativas inesperadas». En otras palabras, la disposición espacial se ha organizado deliberadamente como una historia para sorprender y complacer. Los arquitectos utilizan elementos como el camino, el umbral, la dirección y la velocidad para dar forma a esta experiencia. Al igual que un director de cine controla el avance del espectador escena a escena, un arquitecto puede hacer que nos detengamos, demoremos, descubramos y nos quedemos en puntos clave. Al hacerlo, dotan a un espacio de un arco narrativo, una experiencia estructurada en lugar de aleatoria.

Una forma de percibir la narrativa espacial es la secuencia y el avance. Tomemos un ejemplo sencillo: la tradicional ceremonia del té japonesa implica moverse a lo largo de una serie muy específica de espacios y acciones, casi como si se tratara de un guion. Los invitados esperan primero en un jardín exterior (fresco, frondoso, que prepara la mente), luego avanzan por un camino de piedra escalonado (roji) hasta llegar a una pila de piedra donde se lavan ritualmente las manos, limpiando simbólicamente la «parte anterior» del mundo exterior. A continuación, se agachan y entran en una pequeña sala de té a través de un pequeño nijiriguchi (puerta que se abre arrastrándose), que obliga incluso a un lord a inclinarse, un recurso narrativo que simboliza la humildad y la igualdad. En el interior, la sala de té es tenue y sencilla, y toda la atención se centra en la elegante preparación del té por parte del anfitrión. Finalmente, tras un momento de silencio compartido, los invitados regresan al mundo exterior llevando consigo la experiencia estética. Este viaje es extremadamente dramático: cada elemento arquitectónico (la puerta del jardín, el sendero, la puerta baja, la tetera) desempeña un papel en la historia del paso de lo cotidiano a lo excepcional y viceversa. No es casualidad que las casas de té se consideren un resumen del diseño espacial japonés: muestran cómo la arquitectura puede escenificar un viaje emocional.

Los arquitectos modernos también han explorado la estructura narrativa de formas radicales. Por ejemplo, Bernard Tschumi ha defendido que «la arquitectura no solo se refiere al espacio y la forma, sino también a los acontecimientos, las acciones y lo que ocurre en el espacio». Al diseñar el Parc de la Villette de París con una estructura de rejilla diseñada para albergar láminas rojas brillantes y eventos impredecibles, animó a los visitantes a crear sus propias narrativas. Su concepto de «espacio-evento» significa que el significado de un edificio surge a través de la serie de actividades y movimientos que alberga. Incluso Tschumi ha escrito una serie de «transcripciones» teóricas que mezclan cómics y dibujos arquitectónicos, y ha abordado el movimiento en el espacio como si se tratara de una película. De manera similar, Peter Eisenman ha jugado con la narrativa arquitectónica superponiendo capas de referencias históricas o descomponiendo secuencias esperadas. Por ejemplo, su obra House VI, al alterar deliberadamente la secuencia funcional (una columna divide un dormitorio, las escaleras no llevan a ninguna parte), permite a los habitantes del edificio ser más conscientes de sus movimientos y de su forma de habitarlo, creando una especie de historia autorreferencial en la que la «trama» es el recorrido de una persona por una casa excéntrica. Aunque el enfoque de Eisenman es abstracto, sigue considerando la arquitectura como un arte temporal, que se experimenta a lo largo del tiempo y no como una instantánea estática.

En términos más prácticos, los arquitectos que trabajan en viviendas o edificios públicos suelen pensar en términos de llegada, entrada, recorrido y estancia. Un principio bien conocido es la secuencia de entrada: acercarse a un edificio, tal vez a través de un sendero (imagine aparecer lentamente mientras camina hacia un templo), llegar a una zona de transición como un porche (un momento de expectación), luego la puerta principal (el umbral, el punto de partida de la historia) y, a continuación, el vestíbulo (donde se presentan los temas principales y las líneas argumentales). Los buenos diseños utilizan estos momentos para guiar emocionalmente al usuario. Por ejemplo, Frank Lloyd Wright era un maestro de las entradas dramáticas: comprimía un pasillo bajo y oscuro, que de repente se abría a una sala de estar larga y soleada, creando un momento «wow». En realidad, se trata de un pasillo estrecho (tensión creciente) seguido de un clímax narrativo alcanzado arquitectónicamente. Por el contrario, en un loft de planta abierta de una sola habitación hay muy pocas secuencias: todo se ve a la vez, como un cuento corto sin capítulos. Con el tiempo, esto puede resultar liberador, pero también menos experiencial, ya que no hay un viaje que emprender. Hay una razón por la que muchas casas modernas grandes recuperan los cambios sutiles de nivel, los huecos o las separaciones en la línea de visión: en lugar de crear monotonía, generan una sensación de descubrimiento a medida que uno se mueve.

Considera cómo la calidad de la narración se ve afectada por los diseños de planta abierta y los espacios divididos en secciones. Un espacio de planta abierta (por ejemplo, un apartamento tipo estudio o una oficina contemporánea) es como un videojuego de mundo abierto: puedes moverte libremente, pero al mismo tiempo puedes carecer de la sensación de progreso o de estar explorando diferentes áreas. Por así decirlo, es un gran espacio abierto. Esto puede fomentar la flexibilidad y la convivencia social (al no haber barreras físicas), pero también puede dificultar los momentos de pausa o la creación de experiencias diferentes, ya que todo tiende a mezclarse. Por otro lado, una casa tradicional con habitaciones separadas crea naturalmente una secuencia: se pasa de la entrada al salón, luego se atraviesa una puerta para llegar al comedor, etc. Cada puerta es un umbral que te prepara mentalmente para un nuevo «escenario». Este tipo de casas suelen resultar más acogedoras y variadas, ya que cada habitación tiene su propio carácter (una cómoda sala de trabajo frente a un salón formal). Sin embargo, cuando se lleva al extremo, pueden resultar restrictivas, como una narración entrecortada. Lo importante es el equilibrio: los arquitectos pueden utilizar paredes parciales, cambios en la altura del techo o materiales (por ejemplo, el paso del suelo de madera de la sala de estar al suelo de baldosas de la cocina, que indica una transición sin paredes) para separar con delicadeza las diferentes «secciones» de un plano abierto.

La idea de Le Corbusier de la promenade architecturale es, en esencia, el reconocimiento formal de la narrativa espacial: comparó el recorrido entre edificios con una experiencia cinematográfica. En un análisis, se afirma que «El paseo arquitectónico… da lugar a una narrativa para despertar la visión del observador». Por ejemplo, en la Villa Savoye (1929), se desciende bajo la casa (los pilotos te elevan del suelo, creando una sensación de tensión), luego se sube por una rampa sinuosa —con vistas cuidadosamente construidas a través de una franja de ventanas— hasta llegar al solárium bañado por la luz y al jardín de la azotea, donde la historia se va desvelando poco a poco (el final, con la resolución panorámica de todos los indicios de la naturaleza que se ven al subir). Corbusier incluso ha añadido al final, como una especie de sorpresa final, una escalera «peligrosa». Esto demuestra hasta qué punto un arquitecto puede ser consciente del control que ejerce sobre la narración: cada recoveco de un pasillo, cada vista enmarcada, es como un párrafo de una novela y contribuye al tema general.

Otra lente para ver la narrativa espacial son los rituales y formas de uso. Una casa puede contar la historia de la vida cotidiana: un rincón soleado para desayunar por la mañana (diseñado para captar la luz del este), actividades en una sala central por la tarde, la tranquilidad de un pequeño rincón de lectura por la noche o una terraza abierta para contemplar la puesta de sol. Los arquitectos a veces esquematizan estos «planes» diarios y luego dan forma a la casa en consecuencia. Por ejemplo, un pasillo puede ampliarse hacia un pequeño compartimento con un banco donde, sin darse cuenta, uno se detiene para atarse los zapatos o mirar hacia fuera, un ritual cotidiano al que se le ha asignado un espacio físico. Con el paso de los años, estos puntos se convierten en narrativas personales («aquí es donde mi padre esperaba a que llegaran los niños a casa»). Los edificios públicos también suelen tener una programación narrativa: en un museo clásico, una gran entrada (el escenario), una serie de galerías de exposición que crean un clímax intelectual/emocional y, finalmente, un atrio o una vista espectacular como resultado. Pensemos en el Guggenheim Bilbao de Frank Gehry: se entra en un vestíbulo estrecho y, de repente, aparece un atrio que se eleva, una arquitectura que se asemeja a una trama dramática que deja a los visitantes boquiabiertos. Los parques temáticos son un ejemplo exagerado: Main Street U.S.A. en Disneyland es, en realidad, una historia espacial escenificada que «prepara el escenario» antes de entrar en diferentes áreas temáticas (secciones).

El arquitecto Bernard Tschumi ha ido tan lejos como para tomar prestados términos de la literatura y el cine, hablando de «espacio, evento, movimiento» como conceptos interrelacionados. «Sin evento no hay espacio», escribió, es decir, la arquitectura cobra vida a través de momentos narrativos. El proyecto Manhattan Transcripts trazó mapas de eventos en diagramas arquitectónicos, representando secuencias como un asesinato cometido en un parque, y recordó de manera provocativa que lo que ocurre (el programa, las acciones humanas) es una historia y que la arquitectura facilita o dificulta una buena historia. Los urbanistas, al diseñar una zona de ocio nocturno o un paseo junto al río, también coreografían las narrativas: la secuencia de las vistas, el ritmo de los bancos y las farolas (los golpes de la historia), el crescendo al llegar a una plaza central.

En resumen, sí, una habitación o una serie de habitaciones pueden tener una estructura narrativa, es decir, una progresión con un objetivo y una sensación de viaje. Los arquitectos crean esto mediante la disposición y la circulación: umbrales (puertas, pasillos, cambios de nivel) actúan como signos de puntuación o finales de sección, los caminos dirigen el orden de la experiencia y los puntos focales sirven como puntos focales o clímax de la narración (una chimenea al final de una vista, el altar de una iglesia, una ventana que enmarca una montaña lejana). Una narrativa espacial bien construida puede intensificar las emociones: curiosidad al doblar una esquina, relajación al entrar en un espacio amplio, disfrute al descubrir un jardín. Invita al usuario no solo a estar en una habitación, sino a participar en una historia espacial. Como escribió un académico de arquitectura, «un viaje espacial cinematográfico que incluye extensiones, cambios de dirección, pausas y lugares para pensar, para moverse más rápido o más lento» puede transportarnos en el tiempo y el espacio. Cuando los arquitectos logran esto, los edificios trascienden la utilidad estática y se convierten en experiencias: los espacios no solo albergan actividades, sino que también las narran. El alma de una habitación así reside en esta interacción en desarrollo, en la que cada paso que damos completa la historia que la arquitectura ha iniciado.

Conclusión

Conclusión: El «espíritu» de una habitación surge de la sinfonía de muchos factores : proporciones que satisfacen el cuerpo y el alma, recuerdos que dan sentido a las paredes, luz que da vida y sacralidad, materiales que apelan a nuestros sentidos y a nuestro legado, y narrativas espaciales que nos invitan a embarcarnos en un viaje. Los grandes diseñadores, de forma consciente o intuitiva, organizan estos elementos para crear interiores que van más allá de la simple función de albergarnos. Nos mueven. Un espacio verdaderamente espiritual puede hacernos sentir tranquilos o inspirados por razones que no podemos expresar de inmediato, tal vez porque la delicada proporción 1:2 de la habitación, que nos hace sentir en armonía en nuestro subconsciente, se combina con el cálido resplandor de la luz de la tarde sobre el enlucido texturizado. O la sensación de déjà vu en un patio de nuestra infancia, combinada con el aroma relajante y atemporal de los suelos de cedro. Como vemos en ejemplos de todo el mundo, estas cualidades son universales, pero pueden lograrse de maneras maravillosamente diferentes: una sala de té japonesa proporciona una profunda intimidad a través del espacio y el ritual; una biblioteca moderna proporciona una reverencia social a través de la geometría y la luz. Ambas logran tocar el alma humana.

Más importante aún, diseñar el espíritu de una habitación no se trata de un solo estilo o regla, sino de un enfoque centrado en el ser humano. Los neurocientíficos y psicólogos ahora confirman lo que los buenos arquitectos han sospechado durante mucho tiempo: el entorno moldea profundamente el estado de ánimo, el conocimiento e incluso la fisiología. Las proporciones pueden afectar a nuestros niveles de estrés o creatividad; la interacción entre la luz solar y la sombra puede calibrar nuestros ritmos circadianos y nuestra curiosidad; los materiales táctiles pueden reducir nuestra ansiedad al reconectarnos con la naturaleza o la artesanía. El diseño emocional aprovecha estas conexiones. Invita al usuario no solo a sentarse, sino también a vivir. Martin Heidegger distinguió entre el mero edificio y la verdadera «vivienda»: la vivienda es estar en paz, pertenecer a un lugar. Las habitaciones con alma nos permiten vivir en este sentido más rico; se convierten en entornos para crear recuerdos, pensar y realizar actividades significativas.

A lo largo de este descubrimiento, surge un tema recurrente: lograr un diseño emocional y significativo requiere un enfoque integral. Los cinco «temas» que hemos analizado están profundamente interrelacionados. Por ejemplo, la forma en que la luz entra en una habitación (tema 3) puede realzar las texturas de los materiales (tema 4) y, al señalar el paso del tiempo, enriquecer la narrativa del espacio (tema 5). Los materiales con memoria cultural (tema 4) pueden desencadenar recuerdos personales (tema 2) en los habitantes del espacio, creando una resonancia emocional instantánea. Y la decisión de un arquitecto sobre la proporción y la escala (tema 1) puede determinar si un interior se percibe como un refugio ideal para la nostalgia (tema 2) o como un amplio escenario para los rituales cotidianos (tema 5). Por lo tanto, el arte de diseñar interiores significativos consiste en combinar estos elementos para crear una textura casi intangible, es decir, la atmósfera que sentimos o el genius loci. Peter Zumthor lo denomina «la magia» de la verdadera arquitectura: cuando todos los elementos se unen, «experimentas un edificio y te impacta… se queda grabado en tu memoria y en tus sensaciones».

Desde las cálidas cocinas locales que llevan generaciones cocinando platos tradicionales hasta las monumentales catedrales de piedra que nos sumergen en el silencio, el espíritu de una habitación es lo que convierte el espacio en un lugar. Las cuatro paredes son lo que nos mueve o nos relaja. Como diseñadores y habitantes, prestar atención a la proporción, la memoria, la luz, los materiales y la narrativa nos proporciona herramientas para añadir profundidad a nuestros entornos. Estos detalles son las palabras y frases que componen la poesía de una habitación. Y cuando se crean con cuidado, la poesía que surge, ya sea silenciosa o grandiosa, nos habla al alma y nos dice que pertenecemos, que recordamos, que nos inspira, que estamos en casa.