En el corazón de Roma se encuentra una paradoja construida en piedra travertina. El Coliseo, con su forma ovalada y sus enormes arcos y bóvedas, hoy en día acoge a turistas que se hacen selfies y a grupos escolares, pero en su día fue escenario de espectáculos mortales con fines de entretenimiento. Cuando se inauguró en el año 80 d. C. con 100 días de juegos, decenas de miles de romanos acudieron en masa a las 80 entradas con entradas en forma de fragmentos de cerámica que indicaban exactamente dónde debían sentarse. En el interior, se encontraron con una estructura de diseño maravilloso: gradas verticales en forma de elipse continua, centradas en una arena central cubierta de arena. Conocido por los romanos como el Anfiteatro Flavio, con unas dimensiones aproximadas de 189 metros por 156 metros y una altura de 48 metros, era el anfiteatro más grande construido hasta entonces, diseñado con una ingeniería muy precisa y con capacidad para 50 000 espectadores. En realidad, era una gigantesca máquina de entretenimiento de masas que transformaba la cruel realidad de los deportes sangrientos en un ritual social minuciosamente organizado.

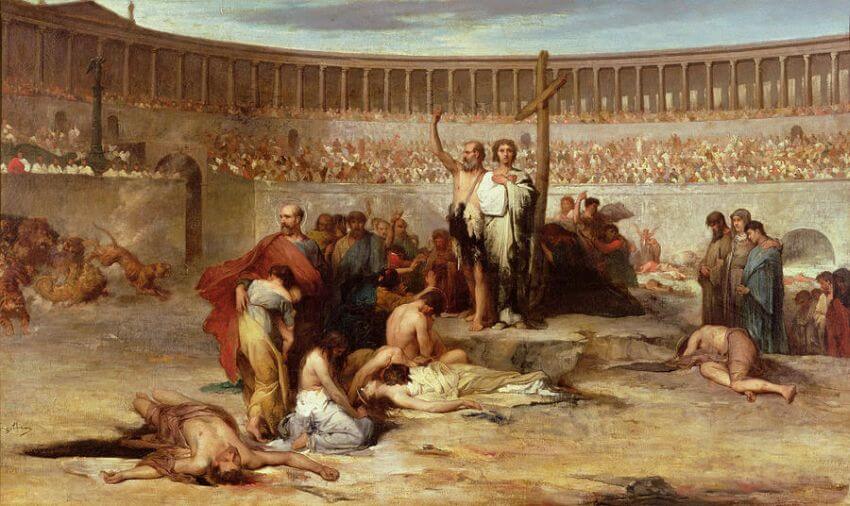

Para el pueblo romano, el anfiteatro significaba tanto «pan» como «circo». Emperadores como Vespasiano y Tito (quienes construyeron el Coliseo con el botín de guerra y la mano de obra esclava tras los excesos de Nerón) comprendieron el poder político que suponía ofrecer al pueblo alimento y espectáculos. Sin embargo, mientras que los circos —pistas de carreras de carros— se extendían en un espacio amplio y lineal, el Coliseo tenía una estructura compacta y densa, fuente de un caos controlado. Su arquitectura tenía que resolver un problema casi moderno: enormes multitudes debían entrar y salir de forma segura, todo el mundo debía poder ver claramente lo que ocurría e incluso había que controlar el clima y los efectos especiales, todo ello con la tecnología del siglo I. Los romanos lo consiguieron. El diseño del Coliseo era tan eficaz que sus principios básicos siguen siendo la base de los estadios construidos 2000 años después. Sin embargo, esta inteligencia servía a un propósito terrible: normalizar la crueldad como espectáculo. Al examinar la forma, la tecnología oculta, la lógica social y los sistemas ambientales del Coliseo, nos enfrentamos a la incómoda realidad de que este edificio, que nos inspira por su ingeniería, fue creado claramente para escenificar la violencia calculada. Al analizar cómo el Coliseo «coreografiaba» su crueldad, podemos comprender mejor tanto su impacto duradero como el espejo moral que nos muestra sobre nuestro apetito por el espectáculo.

¿Cómo convirtió la forma del Coliseo la crueldad en una coreografía?

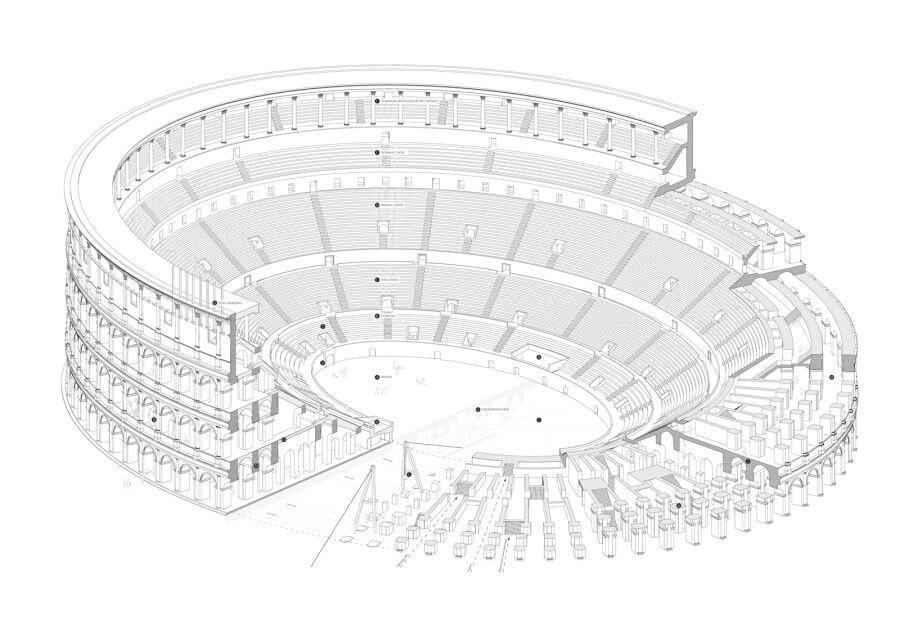

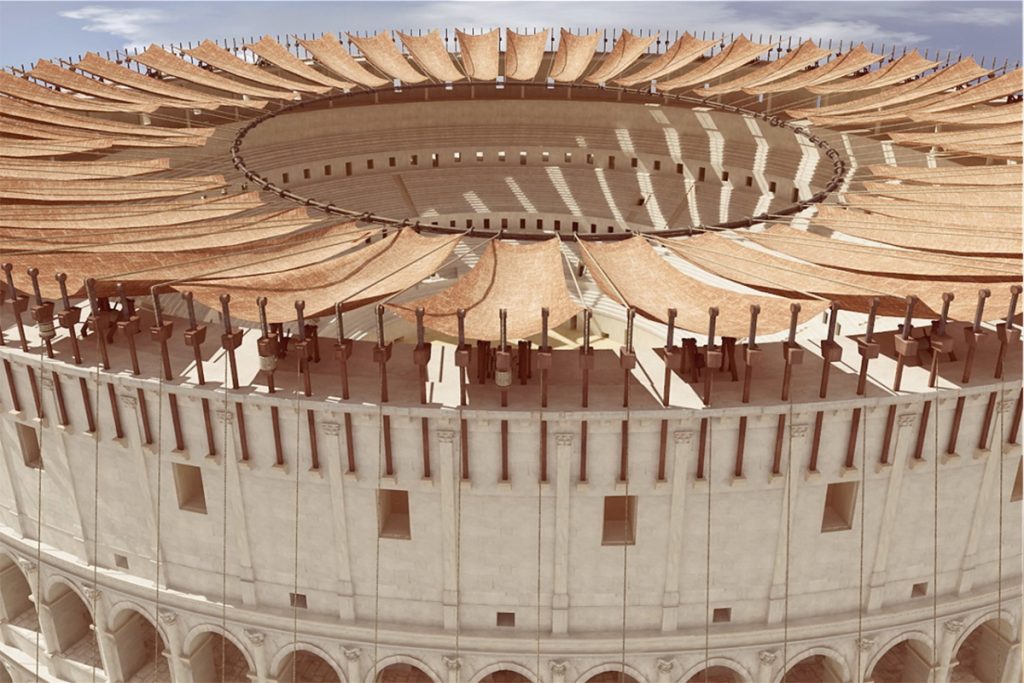

Vista aérea del Coliseo de Roma, que muestra su planta elíptica y los arcos superpuestos de su fachada exterior. El diseño ovalado continuo permite que los 50 000 espectadores puedan ver la arena y disfrutar de la mejor perspectiva desde cualquier ángulo.

Al diseñar un anfiteatro para albergar combates de gladiadores, los ingenieros romanos se alejaron de la forma semicircular de los teatros anteriores y crearon un eficaz teatro circular. Duplicando el plano semicircular tradicional, crearon una arena elíptica rodeada de asientos por todos los lados. Esta forma no se eligió al azar, sino que era muy importante para garantizar que la «acción» cruel se mantuviera en el centro y en el campo de visión. En el Coliseo, ningún asiento estaba muy lejos de la arena y ninguno tenía un ángulo malo. Los espectadores rodeaban un óvalo continuo y veían la lucha como si fuera un enorme foco. Un arquitecto de estadios modernos señala que la elipse «permitía a los espectadores ver claramente la arena desde casi todos los ángulos» y que esta disposición ha inspirado los diseños de los estadios actuales. En esencia, la forma del Coliseo transformaba la violencia masiva en una especie de ballet grotesco, y cada asiento se convertía en un punto de observación privilegiado. Las cavea (gradas) inclinadas estaban dispuestas en gradas verticales y eficientes, de modo que se reducía al mínimo el efecto de paralaje visual y hasta los espectadores de los asientos más baratos podían ver claramente el golpe de una lanza o el salto de un león. Por su diseño, la arquitectura centraba 50 000 pares de ojos en el drama que se desarrollaba en el centro, de modo que cada manifestación de la multitud, cada respiración o cada sollozo se oía al mismo tiempo.

Bajo los pies de los espectadores, la estructura del Coliseo era una victoria del hormigón y la piedra, un esqueleto de orden rígido que ocultaba el caos que albergaba en su interior. La estructura básica del anfiteatro estaba formada por ochenta muros radiales que se extendían hacia fuera desde la arena, como los radios de una rueda gigante, y estaban sostenidos por anillos de arcos concéntricos. Estas paredes radiales soportaban el peso de las filas de asientos ascendentes, mientras que los pasillos abovedados entre ellas distribuían la carga de manera uniforme alrededor del óvalo. Construida en gran parte con bloques de travertino (unidos entre sí con hierro) y paredes secundarias de toba y ladrillo más ligeros, la estructura era lo suficientemente sólida como para soportar a decenas de miles de personas y resistir el ruido y las vibraciones de sus pies en los momentos de mayor emoción. El diseño era además modular y repetitivo: el ritmo de los arcos y las bóvedas formaba una estructura estructuralmente redundante, de modo que cuando una sección se veía sometida a presión, las demás asumían la carga. Esta redundancia era una forma primitiva de ingeniería de seguridad que impedía que el Coliseo se derrumbara bajo el peso de su numerosa audiencia. Pensar que este edificio, construido en el siglo I, podía llenarse y vaciarse con la misma seguridad que los estadios modernos nos hace sentir humildes. Este hecho queda demostrado por el largo uso y la resistencia del edificio. Los análisis modernos muestran que las vomitoria (salidas) y los pasillos estaban tan bien planificados que, en caso necesario, todo el recinto podía evacuarse en cuestión de minutos. Esta característica era muy importante, teniendo en cuenta la intensidad de las emociones que provocaban los juegos (y los incendios ocasionales).

Un punto importante es que los arquitectos del Coliseo prestaron tanta atención al control y flujo de multitudes como a la visibilidad. Diseñaron un sistema de circulación bastante «moderno» para regular los movimientos de las personas. En la planta baja, 80 arcos de entrada rodeaban el óvalo y cada uno correspondía a una sección de asientos y a un número de entrada. Los acomodadores (o marcas pintadas) dirigían a los espectadores a la entrada correcta. Las restauraciones arqueológicas revelaron que los romanos pintaban estos números de rojo para que fueran más visibles. Esto se asemeja a los números brillantes de las puertas de los pabellones deportivos actuales. Los espectadores que pasaban por cada puerta entraban en un pasillo abovedado y encontraban fácilmente las escaleras que les llevaban al piso que les correspondía (marcadas con números romanos tallados en la piedra). Derivadas de la palabra latina vomere (vomitar), estas vomitoria podían «vomitar» a miles de personas en poco tiempo hacia las gradas o al exterior. Como resultado, se conseguía una distribución estricta y un flujo ordenado: patricios y plebeyos, militares y civiles se separaban en sus respectivas filas, previamente asignadas según su clase y su entrada, antes de ver la arena. Una gestión tan eficaz de las multitudes no solo era importante por razones de comodidad, sino también por motivos de seguridad y control. En el año 59 d. C., una revuelta mortal en el anfiteatro de Pompeya (representada en un famoso fresco con una carpa sobre los asientos) demostró lo que podía suceder cuando las multitudes no se gestionaban adecuadamente. El diseño del Coliseo no corría ningún riesgo: el plan era saber dónde estaba tu sitio y quedarse allí.

En efecto, es imposible ignorar la corriente filosófica subyacente de este orden arquitectónico. El Coliseo transformó la brutalidad cruda de las luchas de gladiadores en una experiencia con una hora de inicio, descansos y asientos asignados. Al canalizar el comportamiento humano desordenado (los gritos en busca de sangre) a través de arcos y pasillos, este comportamiento se ritualizó, se limitó, casi se convirtió en un guion. El edificio era el director de escena. Desde su llamativa forma elíptica hasta los asientos inclinados que amplificaban los vítores como en un auditorio, pasando por las salidas fáciles que evitaban el tumulto tras el espectáculo, cada detalle funcionaba en armonía para organizar coreográficamente la experiencia de la multitud que asistía a la violencia respaldada por el Estado. Los romanos incluso utilizaban trucos psicológicos: el propio paso de los pasillos oscuros al luminoso espacio de la arena creaba una escena de apertura en el escenario del teatro, preparando al público para la admiración. El Coliseo era la experiencia del usuario en un estadio, antes de que se acuñara el término: un entorno cuidadosamente diseñado para mantener a las personas en movimiento, observando y reaccionando como un solo cuerpo. Y en la unidad de esa experiencia residía el poder del imperio: si puedes mover físicamente a la gente con un diseño inteligente, también puedes moverla emocional y políticamente. El poeta Marcial se maravillaba de cómo el nuevo anfiteatro podía convertir a la variada multitud en «una sola casa» con aplausos o silencio. En resumen, la forma del Coliseo convertía la opresión en coreografía. La masacre era real, pero la experiencia estaba magistralmente escenificada. Dos mil años después, cuando pasamos por los torniquetes y entramos en las arenas para encontrar nuestros asientos codificados por colores, seguimos los pasos de aquella multitud romana, afortunadamente para disfrutar de entretenimientos mucho más civilizados.

¿Qué tecnologías invisibles han causado sorpresa?

El antiguo ascensor reconstruido en el hipogeo (subterráneo) del Coliseo. Los trabajadores de la arena podían levantar jaulas o decorados escénicos desde las trampillas del suelo de la arena girando una gran manivela, creando así imágenes repentinas y «mágicas» ante los espectadores.

En la antigüedad, durante un famoso espectáculo, los constructores del Coliseo engañaron a un inocente, haciéndole creer que sería devorado por leones. El hombre, acusado de vender joyas falsas a la emperatriz, fue arrojado a la arena como castigo. De debajo del suelo se elevó una jaula —la multitud esperaba un gran felino— y saltó un pollo inofensivo. Los espectadores se rieron a carcajadas ante esta ingeniosa broma y el emperador Galieno indultó al estafador, que se sintió aliviado. Esta anécdota, recogida en una antigua crónica, muestra a la perfección la magia de la ingeniería que se escondía bajo la arena. El Coliseo no era solo un escenario de dolor, sino también un escenario de ilusión. Los arquitectos y técnicos instalaron en el anfiteatro una serie de tecnologías secretas para sorprender y entretener (o asustar) a la multitud. Hoy en día, el secreto de estos efectos especiales ha sido revelado: se trata de pasillos y celdas en forma de panal de abeja situados bajo el suelo de la arena, llamados hipogeo (del griego «subterráneo»). Lo que ahora parece un laberinto de paredes de ladrillo fue en su día un animado backstage donde esperaban las señales los tramoyistas, los condenados, los gladiadores y los animales salvajes. La creatividad de Roma convirtió este oscuro lugar bajo la arena en una maravilla de las artes escénicas.

Cuando se utilizaba el Coliseo, el suelo de madera de la arena (del latín harena, que significa «arena») ocultaba por completo este mundo subterráneo. Para los espectadores, la arena era un escenario sólido y opaco. De este modo, cada trampilla que se abría, cada animal que saltaba del suelo y cada elemento del decorado que aparecía de repente daban la sensación de surgir de la nada. El hipogeo era, en esencia, una gigantesca máquina para un teatro vertical. Los registros históricos y las pruebas arqueológicas muestran que la infraestructura incluía una serie de ascensores, grúas y puertas trampa ingeniosamente integrados. Un espectador antiguo podía ver un momento una arena vacía y, al instante, con el chirrido de la madera y las cuerdas, aparecer un elefante adulto o un árbol gigantesco. El arqueólogo Heinz-Jürgen Beste, que estudió el hipogeo durante 14 años, afirma: «El escenario subterráneo del Coliseo contaba con innumerables cuerdas, poleas y otros mecanismos en un espacio muy reducido». Este lugar estaba gestionado por equipos bien entrenados que, al igual que la tripulación de un velero gigante, «ensayaban sin descanso para que todo funcionara a la perfección durante el espectáculo». Y realmente era como un barco: los romanos incluso trajeron marineros de la flota para manejar las lonas superiores y, probablemente, para ayudar en las pesadas tareas de elevación. Todo el subsuelo del anfiteatro funcionaba como un complejo industrial secreto dedicado a un único propósito: el control del asombro. Tal y como lo describe el Parco Colosseo (Parque Arqueológico del Coliseo), todos los aparatos necesarios, «ocultos a la vista del público», se encontraban bajo la arena, «llena de trampillas que permitían que personas, animales y elementos escénicos aparecieran de repente para sorprender a los espectadores».

Para comprender lo sofisticado que era este sistema, pensemos en el mecanismo conocido durante la renovación del Coliseo por Domiciano (alrededor del año 82 d. C., cuando se añadió el hipogeo). El subsuelo estaba dividido en dos pasillos principales conectados entre sí por ascensores que llevaban a la arena. A lo largo de los bordes se extendían unos 80 pozos verticales que podían elevar rápidamente jaulas o plataformas hasta el suelo de la arena. La mayoría de estos pozos contaban con ascensores accionados por madera. Las últimas reconstrucciones muestran que en un lado del hipogeo había 28 grandes ascensores de carga accionados por poleas (grúas gigantes) que podían elevar jaulas con osos, leopardos o leones en su interior. Equipos de ocho personas que trabajaban en grúas de dos pisos podían levantar las 28 jaulas casi al mismo tiempo. Esto significa que, en teoría, dos docenas de animales podían salir a la arena al mismo tiempo desde diferentes trampillas. (Un académico lo imagina así: «¿Te imaginas 56 leones apareciendo al mismo tiempo?», ya que cada ascensor podía transportar dos grandes felinos). Además, en el centro había 20 plataformas más pequeñas que podían elevarse para subir decorados o accesorios escénicos, como árboles que aparecían en medio del programa, cuadros con prisioneros atados o decorados mitológicos. Más tarde, en el siglo III, se cambió el sistema: las fuentes hablan de docenas de ascensores más pequeños (quizás hasta 60) distribuidos en nuevos túneles, que podían hacer aparecer no solo animales, sino también artistas humanos. Esta constante innovación, que se prolongó durante los 400 años de uso activo del Coliseo, pone de relieve un punto: la arena no era estática. Se trataba de un entorno programable, la respuesta de Roma a los efectos especiales de alta tecnología. Los encargados del escenario podían sincronizar el funcionamiento del ascensor con un momento dramático de la representación, por ejemplo, soltar un león en el momento en que un gladiador creía haber vencido a todos sus enemigos, o coordinar varias sorpresas para convertir la arena en un claro del bosque lleno de animales en un instante.

La arqueología moderna ha confirmado de manera sorprendente estas antiguas narraciones. En 2015, ingenieros y arqueólogos colaboraron para construir una réplica funcional del ascensor del Coliseo en su ubicación original. Esta estructura a tamaño real, construida en el hipogeo con materiales propios de la época, fue accionada por varias personas empujando unas barras de grúa. En una serie de demostraciones, el equipo mostró cómo se podía elevar una jaula desde el pasillo inferior hasta una altura de unos 8 metros, fijándola al mismo nivel que el suelo de la arena. Un mecanismo de puerta trampa abría el techo de la jaula hacia la arena y liberaba todo su contenido. En junio de 2015, por primera vez en 1500 años, un animal (en este caso, un lobo) fue elevado ante la multitud a la arena del Coliseo, aunque, afortunadamente, solo se trataba de una demostración. La réplica confirmó lo que escribieron los romanos: se necesitaban aproximadamente ocho hombres para accionar un solo ascensor. Estos hombres tiraban de las cuerdas con un ritmo coordinado de empuje y tracción para girar la polea y elevar la plataforma. Multiplique este esfuerzo por los numerosos ascensores del hipogeo original e imagine a cientos de trabajadores subterráneos, animales y decorados escénicos sudando en la penumbra para coordinar su aparición. El hecho de que esto funcionara y lo hiciera de forma fiable es una prueba de la maestría mecánica de los romanos. Detrás del telón debía de haber un panorama impresionante: las luces de las linternas brillaban en las poleas de bronce de los ascensores, las vigas de madera crujían, los hombres se esforzaban en las barras de las grúas, un director de orquesta daba señales con trompetas o silbatos, todo ello mientras un espectáculo impecable sobre el escenario distraía la atención del público del trabajo que se realizaba bajo tierra.

Una pregunta que se ha debatido durante mucho tiempo es si la arena del Coliseo se llenaba de agua para celebrar batallas navales falsas (naumachiae). Los escritores antiguos sugieren que, durante los juegos inaugurales celebrados en la época del emperador Tito (80 d. C.), la arena pudo haberse llenado de agua para un espectáculo marítimo de corta duración. Algunos científicos modernos sostienen que, en los primeros años del Coliseo (antes de la construcción del hipogeo), la infraestructura de la arena pudo haber sido impermeabilizada temporalmente y llenada con agua poco profunda procedente de acueductos. De hecho, los ingenieros han encontrado restos de canales de flujo y un sistema de drenaje ingeniosamente diseñado que podrían haber sido utilizados para llenar y vaciar la arena. Una reconstrucción sugiere que, en aguas de aproximadamente un metro de profundidad, suficientes para que navegaran barcos de fondo plano, luchaban barcos a escala reducida, lo que permitía a los espectadores disfrutar de un breve cambio entre la caza de animales por la mañana y las luchas de gladiadores por la tarde. Sin embargo, después de que Domiciano construyera el hipogeo permanente con sus muros y mecanismos, las inundaciones regulares, aunque no imposibles, se hicieron prácticamente inviables. A partir de entonces, los espectáculos marítimos se trasladaron a otros lugares. Hoy en día, el consenso histórico es cauteloso: es posible que en los primeros años del Coliseo se celebraran espectáculos marítimos puntuales en varias ocasiones, pero esta práctica no continuó. En cualquier caso, la idea de que el Coliseo se utilizara también como un gigantesco depósito de agua, aunque interesante, es menos importante que su significado. Ya fuera mediante espectáculos acuáticos, exhibiciones de animales sorpresa o decorados «mágicos», el Anfiteatro Flavio se construyó como una máquina de maravillas. Los romanos no acudían a los espectáculos solo para ver sangre, sino por el espectáculo en sí, es decir, por la emoción de los acontecimientos inesperados. Las tecnologías invisibles del Coliseo lo hacían posible. Los testigos describían cómo los animales salían «mágicamente» disparados de puertas trampa. El poeta Marcial describía con asombro cómo las máquinas escénicas «podían mover rocas» y «todo un bosque podía correr de repente». Su arquitectura permitía a los espectadores sumergirse por completo en la historia: en un momento la arena estaba vacía y, al momento siguiente, voilà, aparecía un escenario mitológico o una manada de panteras. En términos modernos, el Coliseo era el escenario de efectos especiales más avanzado de su época, tan ensayado y espectacular como los espectáculos de Broadway o las películas taquilleras de Hollywood, pero en directo y con sangre real.

Las consecuencias éticas (tanto entonces como ahora) eran espeluznantes. El Hipogeo permitía utilizar la vida humana y animal como simples elementos escénicos. Sin embargo, la capacidad del público romano para suspender la realidad y admirar una ilusión en medio de una batalla mortal pone de manifiesto el poder de esta sorpresa arquitectónica. Los constructores del Coliseo cautivaron al público y lo alejaron del horror moral al convertir la brutalidad en un espectáculo entretenido y lleno de acción. Si hay un antepasado directo de las películas de acción y los espectáculos de arena que rompen récords de taquilla en la actualidad, se encuentra en estas estructuras polvorientas. Como observó la arqueóloga Beste, la parte subterránea del Coliseo era el corazón de una «máquina de espectáculos grandiosos» que celebraba el poder imperial con ostentación técnica. En sentido estricto, los romanos inventaron el concepto de «sorpresa escénica» y construyeron todo un edificio a su alrededor. El hecho de que sigamos admirando estos mecanismos (la reconstrucción del ascensor en 2015 atrajo la atención de la prensa mundial) demuestra que el milagroso legado del Coliseo sigue vivo, por mucho que nos estremezca su propósito original. Hace dos mil años, el Coliseo perfeccionó el arte del asombro controlado, un arte que, salvo por los riesgos mortales, constituye la base de gran parte de nuestro entretenimiento actual. Las manos invisibles del Hipogeo demuestran que los romanos sabían cómo dejar boquiabierta a la multitud, incluso en una arena mortal.

¿Cómo codificó un espacio de estar el orden social de un imperio?

Sección simplificada de los asientos del Coliseo (pared de la arena a la izquierda). La ley romana clasificaba a los espectadores según su estatus social; los patrones de la élite se sentaban en las primeras filas, mientras que las mujeres y los pobres eran dirigidos a las secciones superiores.

Cada asiento del Coliseo era una lección sobre la jerarquía social romana. Cuando un ciudadano subía al piso que le había sido asignado, estaba literalmente «subiendo (o bajando) la escalera del estatus», grabada en piedra. La disposición de los asientos del anfiteatro no era en absoluto igualitaria ni se basaba en el principio de «el primero en llegar, el primero en ser atendido», sino que estaba estrictamente predeterminada según el rango, el sexo y la clase social. De hecho, los romanos habían colocado un diagrama social en la sección vertical del edificio, de modo que mirar al público era como leer un modelo en miniatura de la sociedad romana. El emperador ocupaba el lugar más prestigioso, en el extremo norte de la arena, en una tribuna elevada en el centro del eje corto (pulvinar). De este modo, todos los ojos podían seguirlo mientras observaba las representaciones. Justo enfrente de la tribuna imperial, en el extremo sur, había otra tribuna VIP para las Vírgenes Vestales. En este palco se sentaban las únicas mujeres que tenían el privilegio de ocupar los mejores asientos. A ambos lados de estos palcos y rodeando el suelo elíptico, había un podio, una amplia fila de mármol reservada a la élite del Senado romano. Aquí se sentaban los senadores, los jueces y los sacerdotes, es decir, la clase alta del poder. De hecho, las inscripciones muestran que, en siglos posteriores, determinadas filas estaban marcadas con los nombres de los senadores, lo que significa que, literalmente, el poder estaba grabado en primera fila. Desde este podio privilegiado, era posible casi tocar la arena; los gladiadores podían oír los vítores (o abucheos) de sus superiores sociales, que se encontraban directamente sobre ellos. No era casualidad que la clase dirigente estuviera tan cerca físicamente de este espectáculo violento: Esto subrayaba que los juegos eran ofrecidos por y para la élite (el término latino utilizado para los espectáculos de gladiadores, munus, significa «deber» o «regalo» de los poderosos al pueblo).

Por encima del nivel del podio, separado por una pasarela y un muro bajo, se elevaba el maenianum primum. Este era el siguiente balcón, reservado para la clase ecuestre (equites). Se trataba de nobles que no eran senadores: los caballeros ricos, los burócratas y los hombres de negocios de Roma. Un siglo antes, en el año 67 a. C., una ley había reservado asientos especiales en el teatro para los equites, pero el pueblo no estaba satisfecho con esta medida (abuchearon a Marco Otón, que presentó el proyecto de ley). Sin embargo, en la época en que se construyó el Coliseo, este tipo de clasificación se había normalizado por completo e incluso era aplicada legalmente por el emperador Augusto. La Lex Iulia Theatralis (ley de Juliano sobre los asientos en los teatros) oficializó una serie de normas discriminatorias: los senadores ocupaban los asientos delanteros, los equites una sección determinada, los soldados otra, los niños otra y, lo más importante, las mujeres quedaban relegadas en gran medida a las filas traseras. Los arquitectos del Coliseo aplicaron fielmente estas órdenes con hormigón y piedra. Al subir a la sección de los jinetes, se llegaba al maenianum secundum, dividido en dos pisos inferiores: immum (parte inferior) estaba reservado para los ciudadanos romanos con un determinado patrimonio y el summum (parte superior) para los ciudadanos más pobres. Estos eran plebeyos nacidos libres y clasificados entre sí según su riqueza (probablemente los plebeyos más ricos se sentaban más cerca, mientras que los más pobres se sentaban más arriba). Los asientos aquí eran probablemente de madera y menos cómodos que los amplios bancos de la tribuna, pero formaban parte de la estructura de piedra de la cavea. Al llegar al anfiteatro original, se subía por 30-40 filas de asientos, cada una de ellas perteneciente a una subclase social.

Sin embargo, los romanos no se conformaron con eso. En la inauguración del Coliseo o poco después, se añadió una planta más al borde del anfiteatro de piedra: una galería de madera (maenianum secundum in legneis) situada en el entretecho. Se trataba, en esencia, de una cuarta planta construida con una estructura de madera en la parte superior, claramente destinada a las clases más bajas, incluidas las mujeres (excepto las vestales) y los esclavos. Algunas fuentes sugieren que esta planta era solo un espacio para estar de pie o que tenía asientos muy empinados y estrechos. El satírico romano Juvenal describe con ironía cómo las mujeres y los pobres eran empujados a los lugares más altos, lejos de los acontecimientos de la arena. Esta disposición fue introducida por Augusto tras algunos escándalos relacionados con la mezcla de asientos en los recintos anteriores. Desde allí, literalmente sobre las vigas, se podía ver el espectáculo de forma panorámica, pero también se podía recibir un mensaje claro: estás en el lugar más alejado del poder imperial y del esplendor que se ve abajo. Arriba solo había los altos mástiles del velarium del Coliseo (y el cielo). Esta excesiva estratificación no era solo una tradición, era ley. En el año 5 d. C., Augusto reafirmó las normas de asiento de la época republicana y añadió otras nuevas, de modo que casi todas las categorías sociales tenían un lugar específico en las arenas y los teatros. Los senadores ocupaban los asientos de la primera fila de la platea, los equites el bloque siguiente, los casados se sentaban separados de los solteros, los niños varones se sentaban junto a sus maestros en una sección reservada para ellos, los soldados se sentaban en bloques reservados y las mujeres (excepto las vestales) eran enviadas al piso superior o se les prohibía por completo el acceso a determinados eventos. Los arquitectos del Coliseo aplicaron estas normas al pie de la letra, codificando el orden social con ladrillos y mármol. Sobre cada entrada con arco exterior, los números correspondientes a estas secciones (ahora apenas visibles y recientemente descubiertos con pintura roja) garantizaban que los diferentes grupos sociales entraran por diferentes vomitoria y nunca se mezclaran entre sí. En la entrada de un ciudadano rico se leía «Entrada XVI, Asiento 32, Grado V». Esto no indicaba un lugar al azar, sino la zona correspondiente a su clase. Del mismo modo, un trabajador pobre o un extranjero era dirigido a los asientos superiores y solo se sentaba junto a personas de su misma clase o procedencia. De este modo, la experiencia del anfiteatro se convertía en algo cómodo para la élite y ordenada para las autoridades. El riesgo de encontrar a un plebeyo sentado en el asiento de un senador o (Dios no lo quiera) a mujeres respetables sentadas junto a hombres ruidosos era muy reducido. El orden era comodidad; y, en este contexto, la comodidad era una forma de obediencia.

Los comentaristas romanos habían percibido claramente este mecanismo de control social. El satírico Juvenal afirmaba que el pueblo romano había cambiado sus libertades políticas por «panem et circenses» —pan y circo—, y que estaba dispuesto a entregar el poder a cambio de cereales baratos y espectáculos emocionantes. La distribución de los asientos del Coliseo era un reflejo arquitectónico de este trueque. El pueblo obtenía su circo, sí, pero según las condiciones de los gobernantes. Se podría incluso decir que el Coliseo enseñaba a los romanos sus lugares. Al entrar en el anfiteatro, el ciudadano realizaba paso a paso un ritual de aprobación social: el número pintado en su entrada coincidía con el número del cinturón; al subir las escaleras que llevaban a su nivel, veía carteles o esclavos que le indicaban «los caballeros por aquí, los plebeyos por allá», etc.; y se sentaba en un asiento que correspondía exactamente a su estatus. Si eras un senador influyente, subías directamente al fresco mármol del podio y tal vez saludabas con la mano a tus conocidos al otro lado de la arena. Si eras un granjero pobre procedente del campo, podías estar sentado en la galería de madera, bajo el sol, mirando los puntos que chocaban abajo. La arquitectura reforzaba la jerarquía social como algo natural, fijándola literalmente en cada espectáculo. Incluso los niveles de comodidad eran diferentes: en la tribuna había reposabrazos y amplio espacio para las piernas; la planta superior estaba abarrotada y probablemente no había sombra en las zonas que no llegaba la lona. El anfiteatro, en el sentido más literal, reflejaba la estratificación de la sociedad romana en la vida cotidiana, ofreciendo asientos de lujo para los poderosos y gradas más duras para los desfavorecidos.

Es interesante que esta clasificación no era solo una cuestión de honor, sino que también estaba relacionada con la gestión y la seguridad de la multitud. Las personas de alto rango (como el emperador y los senadores) se sentaban en los lugares más cercanos a las salidas y a las vías protegidas (el emperador incluso tenía un túnel privado que conducía a su propio palco), mientras que los grupos más variables o marginales se mantenían en los lugares más alejados de los acontecimientos (y de las personas de alto rango). Este era un método inteligente para evitar problemas: si se iniciaba una revuelta en los asientos baratos, se podía aislar físicamente en la parte superior. Además, la división de la vomitoria en clases significaba que cada sección de la multitud estaba semicerrada, lo que reducía el riesgo de que se formara una mentalidad de banda unida. Aunque pueda parecer duro, la disposición de los asientos del Coliseo tenía tanto un objetivo de control como de disfrute del espectáculo. Los líderes de la Antigua Roma sabían que era más fácil gobernar a una multitud bien alimentada, entretenida y satisfecha (de ahí el lema panem et circenses). Sin embargo, aunque estuvieran satisfechos, también se aseguraban de que las masas recordaran que por encima o por debajo de ellos se sentaban aquellos socialmente superiores. En este sentido, el Coliseo era un microcosmos del orden social del imperio: las gradas se elevaban en pisos hasta la cima, donde el emperador contemplaba a sus súbditos como un dios de la arena.

Para los visitantes modernos, la cavea en ruinas del Coliseo todavía susurra esta disposición. Se pueden ver los restos del mármol del podio, los nombres de los senadores del siglo V tallados en los asientos de piedra y las escaleras que antaño llevaban a los diferentes grupos a las zonas que les estaban asignadas. La sombra de la discriminación aún se percibe en la propia estructura. Esto nos recuerda con fuerza que la arquitectura puede codificar la ideología. En el caso del Coliseo, la ideología era que la jerarquía social de Roma formaba parte de un orden natural tan inmutable como los ladrillos y el mortero del anfiteatro. Mientras los espectadores se sentaban en los lugares que les estaban asignados, comían pan gratis y veían derramarse sangre para entretenerse, también recibían una lección: el emperador se preocupa por ti siempre y cuando respetes las reglas. En palabras de un académico moderno, el Anfiteatro Flavio no solo «albergaba» a los romanos, sino que también los «educaba». La comodidad y el espectáculo dependían de la aceptación de las normas. El panem et circenses tenía una condición escrita en letras minúsculas: disfruta del espectáculo desde tu propio asiento. Y, de hecho, este contrato social se mantuvo vigente durante siglos. Incluso mucho después de que la estabilidad política del Imperio se viera sacudida, las vomitoria del Coliseo seguían descargando multitudes hacia el exterior. Hay una lección que aprender aquí: «cuando las personas están bien alimentadas y entretenidas en un entorno cuidadosamente estructurado, pueden no darse cuenta de que están perdiendo su libertad». El Coliseo es un ejemplo concreto de que la arquitectura puede pasivar y estratificar (en el sentido literal de la palabra) a la sociedad: una máquina hermosa y aterradora para la ingeniería social.

¿Qué sistemas ambientales han permitido la supervivencia de las manifestaciones masivas?

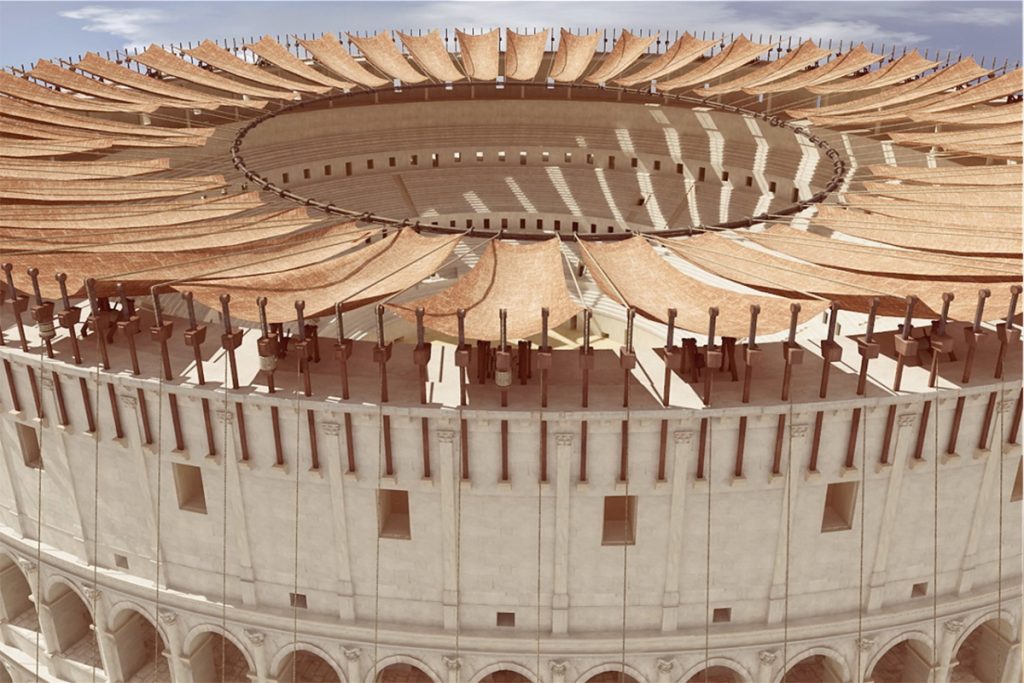

En la antigua Roma, en un sofocante día de verano, 50 000 espectadores apiñados bajo un sol implacable se habrían inquietado e incluso enfermado en poco tiempo si no hubiera sido por las ingeniosas medidas de control climático del Coliseo. Careciendo de los modernos sistemas de climatización, los romanos recurrieron a una combinación de ingeniería inteligente y mano de obra para garantizar la comodidad de la multitud. El dispositivo más llamativo era el velarium, una enorme lona retráctil que se extendía sobre el anfiteatro como un dosel de tela. Los marineros de la flota imperial, especialmente asignados desde Miseno, trepaban por los mástiles de madera y los muelles situados en los bordes del anfiteatro para desplegar estas lonas. Decenas de cuerdas atadas al suelo o al borde exterior permitían a la tripulación tirar del velarium panel por panel. Cuando estaba completamente abierto, el toldo formaba un enorme anillo de lona con el centro abierto, proyectando amplias franjas de sombra sobre los asientos situados debajo. En las fuentes antiguas, esta estructura se compara con una vela gigante, una comparación bastante acertada, ya que el velarium era esencialmente una vela invertida. El efecto del velarium era doble: en primer lugar, protegía a gran parte de los espectadores (aproximadamente un tercio en cualquier momento) de la luz solar directa, evitando así los golpes de calor y las quemaduras solares. En segundo lugar, y de forma más ingeniosa, actuaba como un enorme difusor de aire, creando un ligero efecto de vacío que atraía el aire más fresco del exterior hacia el anfiteatro. En esencia, el velarium convertía el Coliseo en una enorme chimenea o campana de aire. A medida que el aire caliente ascendía por debajo de la lona, el viento que soplaba a través de los arcos y pasillos abiertos de abajo entraba y ventilaba las zonas de asiento con un flujo de aire constante. Los análisis modernos del diseño del anfiteatro han revelado este mecanismo de refrigeración pasiva: los romanos sabían que un estadio cerrado con aberturas en la parte inferior haría que el aire fluyera hacia arriba. Se trataba de un sistema de climatización del estadio a una escala realmente impresionante, y todo ello realizado con madera, lona y cuerda.

Por supuesto, el velarium no era un sistema perfecto. No se podía utilizar en caso de vientos fuertes o tormentas (una ráfaga repentina podía romper la lona o derribar el mástil). En días de mal tiempo, los espectadores tenían que esperar pacientemente a que pasara la tormenta o refugiarse en las galerías. Sin embargo, cuando el tiempo era bueno, el sistema de toldos proporcionaba una gran comodidad. Plinio el Viejo menciona la agradable sombra de toldos pintados con colores vivos e incluso perfumados en otros lugares. En el Coliseo, según el historiador Casio Dión, los marineros utilizaban cuerdas y la apertura del enorme velum era un espectáculo impresionante. Para aumentar aún más la comodidad, los romanos utilizaban a veces una especie de antiguo sistema de nebulización. Los rociadores o los encargados pulverizaban en el aire, especialmente en los días más calurosos, una niebla de agua perfumada (sparsus). Una fuente describe cómo el agua mezclada con azafrán caía como una fina lluvia, refrescando y perfumando el anfiteatro. Con la combinación del rocío refrescante y la sombra parcial del velarium, se puede imaginar que las tardes en las que se practicaban deportes sangrientos se hacían un poco más soportables físicamente.

Otro problema medioambiental era la limpieza. Tras las competiciones, que duraban todo el día, el suelo de la arena quedaba cubierto de sangre, vísceras y otras cosas indescriptibles. El Coliseo resolvió este problema con un suelo de arena y un sistema de drenaje. La palabra latina harena (que significa «arena») también se utiliza para referirse a este sistema, cuyo objetivo era absorber la sangre y otros líquidos, y que podía limpiarse con un rastrillo o sustituirse entre una actuación y otra. Bajo la arena había canales de drenaje que eliminaban el exceso de sangre cuando se lavaba. Los ingenieros romanos, maestros en la gestión del agua, construyeron el Coliseo sobre un lago desecado y construyeron un detallado sistema de alcantarillado a su alrededor y debajo. Cuatro canales principales se extendían desde el centro de la arena hasta la red de alcantarillado. Se cree que se utilizaban para evacuar el agua de lluvia o de limpieza y, quizás, para suministrar agua cuando era necesario (para lavar la arena después de las raras batallas navales o de espectáculos especialmente sangrientos). Aunque resulte morboso, el Coliseo estaba diseñado para «limpiarse» eficazmente tras las matanzas masivas. La combinación de arena absorbente y drenaje permitía que la arena estuviera lista para la siguiente lucha con una rapidez asombrosa. Según un cálculo moderno, con los cuatro drenajes principales en funcionamiento, la arena podía llenarse o vaciarse por completo en pocas horas. Del mismo modo, los observadores contemporáneos registraron que se esparcía arena nueva regularmente para cubrir las manchas de sangre (a veces pintada de rojo previamente para ocultar la sangre, un truco temprano de la decoración escénica). Debajo de las gradas probablemente había aseos (baños públicos) e instalaciones para acceder al agua. En otros anfiteatros romanos se han encontrado pruebas de la existencia de aseos públicos y fuentes para los espectadores. Dada la importancia del Coliseo, es lógico pensar que sus galerías abovedadas contaban con este tipo de instalaciones en abundancia (el Catálogo Regional menciona la existencia de fuentes en el Coliseo). Todo ello hacía que la experiencia de las decenas de miles de personas que pasaban allí todo el día fuera sobrevivible e incluso rutinaria. Toda la infraestructura del edificio estaba diseñada para gestionar no solo a las personas, sino también los productos derivados de ellas (y de los animales). Probablemente había grifos en los pasillos abovedados debajo de los asientos para que los espectadores pudieran refrescarse, y la ubicación de los vomitoria permitía a quienes necesitaban salir llegar rápidamente al nivel de la calle.

Estructuralmente, los materiales del Coliseo también desempeñaron un papel importante en el confort ambiental y la durabilidad. La fachada exterior, formada por hileras de arcos abiertos, no solo era estéticamente agradable, sino que también reducía el peso y permitía la entrada de la brisa. El uso de piedra volcánica y ladrillo más ligeros en las paredes de la cavea (en lugar de hormigón macizo) permitió que la estructura «respirara» y aceleró la construcción. Las grapas de hierro de 300 toneladas mantuvieron unidos los grandes bloques sin necesidad de pesados muros de soporte, creando espacios de circulación que permitían la circulación del aire. En el diseño, se incluyeron inteligentemente salidas vomitoria en cada piso de asientos para facilitar el movimiento de la multitud y proporcionar ventilación y luz. Hoy en día, cualquiera que se encuentre en los altos pasillos del Coliseo puede sentir la brisa que entra por los arcos abiertos: los romanos crearon un enorme túnel de viento que rodeaba los asientos.

En la terminología moderna de la sostenibilidad, podemos decir que el Coliseo utiliza refrigeración y ventilación pasivas, uso eficaz de la luz natural y materiales de origen local. La piedra travertina se trajo de la cercana Tivoli; el hormigón, por su parte, estaba compuesto por una mezcla de cal y ceniza volcánica (puzolana) que endurecía incluso bajo el agua. Esta era la tecnología más avanzada de la época, que permitía una construcción rápida y bóvedas resistentes. Estas bóvedas (que formaban el suelo de las zonas de estar y los pasillos) se diseñaron de forma que fueran finas pero resistentes, lo que redujo el uso de materiales y el peso. De hecho, toda la estructura es una maravilla en términos de eficiencia: lo que hoy conseguimos con electricidad y máquinas, se conseguía entonces con la gravedad y un diseño inteligente. El velarium es, en esencia, un enorme techo retráctil (similar a los techos de tela de algunos estadios modernos), pero accionado por personas y cuerdas. Su forma de cuenco no solo maximiza la visibilidad, sino también la acústica (la cubierta semicerrada permitía que se oyeran mejor los sonidos y los anuncios). Al finalizar los partidos del día, el mismo diseño que permitía a la multitud estar cómoda facilitaba su rápida dispersión al caer la tarde, evitando así el aumento de la congestión, el calor y el estrés. Con estas características, el Coliseo fue pionero en muchos de los principios del diseño de estadios contemporáneos. Los arquitectos actuales siguen esforzándose por crear sombra (normalmente con techos de alta tecnología), controlar el flujo del viento (normalmente con dinámica de fluidos computacional) y garantizar una salida rápida (de acuerdo con las normas contra incendios y de seguridad para multitudes). El Anfiteatro Flavio, por su parte, logró todo esto mediante una combinación de ingeniería de fuerza bruta y elegante simplicidad. Plinio el Viejo escribió en una ocasión: «Nulla umbra in hoc theatro» —«no hay sombra en este teatro»— para elogiar la orientación de otro edificio con respecto al sol. Sin embargo, el Coliseo creaba su propia sombra cuando era necesario.

Un aspecto especialmente llamativo es cómo la ingeniería del Coliseo se entrelazaba con la logística de los espectáculos. Por ejemplo, pensemos en los meridiani, las pausas del mediodía en las que se ejecutaba a los condenados. Tras estas escenas espantosas, los equipos tenían que limpiar rápidamente la arena para las luchas de gladiadores de la tarde. El lavado con cal líquida (para desinfectar la sangre), arena fresca y, posiblemente, agua procedente de acueductos, hacía posible una transformación relativamente rápida. Esto sugiere un nivel de eficiencia operativa integrado en la arquitectura. Los desagües no solo se utilizaban en casos excepcionales de inundaciones, sino probablemente todos los días para limpiar la sangre y los residuos. Incluso la gestión de los residuos generados por la multitud (restos de comida, etc.) se basaba en el flujo de salida y el lavado periódico de las terrazas de piedra. A pesar de que el Coliseo se utilizó durante siglos, no se ha registrado ningún caso de enfermedad o derrumbe, lo que demuestra la eficacia de la ventilación, el drenaje y la solidez estructural.

Los sistemas medioambientales del Coliseo, como la gestión de la sombra, el aire, el agua y los residuos, desempeñaron un papel fundamental en hacer que los espectáculos sangrientos fueran aceptables como entretenimiento masivo. Los espectadores podían concentrarse en las luchas y los dramas sin verse afectados por el calor, los olores o la incomodidad (al menos más allá de lo esperado). En un sentido más amplio, esta comodidad formaba parte del contrato social: el Estado romano no solo ofrecía el espectáculo, sino que también proporcionaba un entorno seguro y tolerable para verlo. En el diseño de los estadios modernos se habla a menudo de la «experiencia del aficionado»: buena visibilidad, asientos cómodos, climatización. El Coliseo ofrecía una experiencia para los aficionados hace dos mil años: todos los asientos tenían visibilidad, la mayoría estaban a la sombra, todo el mundo tenía acceso a la salida y probablemente se podía comprar una bebida refrescante en la fuente. Incluso había vendedores de comida y bebida circulando por las gradas: los escritores antiguos mencionan que se vendían dátiles, pasteles y vino. Por eso, la próxima vez que te sientes en un estadio bien diseñado a ver un partido, piensa en esos ingenieros romanos. Sin utilizar nada más que la física y la fuerza humana, lograron un diseño extraordinariamente sostenible. No había ventiladores eléctricos ni pantallas gigantes, solo la brisa del Mediterráneo, lonas ondeantes y las frescas piedras de un anfiteatro bien construido. El Coliseo demuestra que, incluso en un lugar destinado a la muerte, se cuidaba con asombroso esmero a los vivos. Es irónico que el diseño que mantenía vivos y felices a los espectadores fuera lo que permitía que el espectáculo mortal continuara sin problemas. Roma sabía que, para que la multitud volviera a ver los espectáculos sangrientos, debía asegurarse de que estuvieran cómodos y se divirtieran.

¿Por qué nos sigue atrayendo el teatro del dolor?

Dos mil años después de los juegos inaugurales del Coliseo, las multitudes siguen acudiendo en masa a sus viejos cimientos, no para presenciar una masacre, sino para admirar el edificio en sí. ¿Qué es lo que atrae a la gente a este escenario de dolor, cuando la sangre ya se ha secado? Parte de la respuesta radica en que el Coliseo inventó un tipo de estructura que sigue siendo muy importante hoy en día. Los estadios deportivos modernos, las salas de conciertos e incluso los recintos para deportes electrónicos reflejan el diseño del Coliseo: un espacio central para actuaciones rodeado por gradas ovaladas o circulares, asientos escalonados, múltiples entradas y diversas instalaciones en los alrededores. De hecho, el Coliseo puede considerarse el prototipo de los estadios modernos. Los arquitectos lo citan abiertamente como fuente de inspiración; un arquitecto afirmó que «el Coliseo, construido en el año 80 d. C., sigue siendo el antepasado de todos los estadios modernos». Su influencia se aprecia en todo, desde la disposición del Coliseo de Los Ángeles (que toma su nombre de aquí) hasta el diseño de los estadios de fútbol actuales, con sus vomitoria y puertas numeradas. La lógica básica —proporcionar una buena visión a todo el mundo y permitir una salida rápida— es universal. El Coliseo nos resulta familiar desde el punto de vista estructural, porque lo recreamos una y otra vez para nuestros propios espectáculos (afortunadamente, en la mayoría de los casos no mortales). Ya sea en las plazas de toros de España, los campos de béisbol de Estados Unidos o los estadios de sumo de Japón, el ADN del Coliseo sigue vivo. Esta continuidad hace que sus restos sean atractivos: los visitantes pueden situarse en ellos y, salvo por las togas, imaginarse fácilmente en un lugar similar hoy en día. Es un puente que trasciende el tiempo y conecta nuestra experiencia del entretenimiento masivo con la de los antiguos romanos. En esas gradas curvas y amplias pasarelas, sentimos un diseño que sigue funcionando. Un espectador de la antigüedad podría entrar en un estadio moderno y comprenderlo intuitivamente, y lo mismo ocurriría a la inversa.

Sin embargo, hay muchas más cosas que nos fascinan. El encanto del Coliseo reside también en el aura que crea el drama histórico y el paso del tiempo. Como ruina, es increíblemente pintoresca y llena de evocaciones. A lo largo de los siglos ha sido testigo de muchos acontecimientos: fortaleza, cantera, templo, símbolo. En la Edad Media, los romanos construyeron casas en sus galerías abovedadas, y en el siglo XII la familia Frangipane lo convirtió en su castillo privado. Más tarde, fue saqueada sistemáticamente para obtener travertino y metal para construir nuevos palacios, y aún se pueden ver las huellas de los bloques de los que se arrancaron las grilletes de hierro. Durante el Renacimiento, el Coliseo se convirtió en un romántico escenario en ruinas. Los artistas lo dibujaron, los poetas lo consideraron un memento mori. Se convirtió en una especie de jardín botánico único: entre sus piedras echaron raíces más de 300 especies de plantas (algunas eran semillas traídas por animales de tierras lejanas), lo que llevó a los botánicos del siglo XVIII a estudiar con entusiasmo científico la vegetación. Así, el Coliseo se convirtió en un palimpsesto de la historia, en el que se acumularon capas y capas de experiencia humana. Cuando lo visitamos hoy, no vemos solo una arena, sino un taller medieval (donde antaño trabajaban herreros y zapateros bajo las bóvedas), un templo cristiano (el papa Benedicto XIV lo consagró en 1749 en memoria de los mártires que murieron aquí), una ruina romántica (fuente de inspiración de Byron y Dickens) y un símbolo del patrimonio moderno (desde 1980 es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, una estructura protegida y apreciada). Pocas construcciones han sido testigos de tantas transformaciones. Este rico mosaico de significados envuelve el Coliseo en un misterio infinito. El Coliseo representa la historia de Roma, desde la gloria imperial hasta la caída de la Edad Media y su renacimiento como centro turístico mundial.

Además, incluso en ruinas, el Coliseo sigue «actuando». Se ha convertido en un escenario para reflexionar sobre la ética y la naturaleza humana. Es una profunda ironía que un lugar que en su día se utilizó para insensibilizar a la gente ante la violencia se muestre ahora como un monumento que llama a la paz. Por ejemplo, cuando se conmuta una pena de muerte o un tribunal deroga la pena capital, el Coliseo se ilumina con una luz dorada, lo que constituye un ritual moderno que reconvierte el anfiteatro en un símbolo del valor de la vida. Su estructura, que en su día fue un mecanismo de muerte, ya no sirve para atemorizar a los visitantes, sino como espacio expositivo para informar sobre la ingeniería. Las autoridades italianas incluso organizan eventos culturales en el Coliseo (que se gestionan con mucho cuidado para evitar daños): en los últimos años, parte de la arena se ha habilitado temporalmente para la representación de la obra Edipo Rey y se planea construir un nuevo suelo ligero para poder organizar más eventos y proteger los restos subterráneos. Este proyecto de suelo reversible, cuya finalización está prevista para mediados de la década de 2020, permitirá a los visitantes situarse al nivel de la arena e imaginar el espacio tal y como era originalmente, o asistir ocasionalmente a conciertos o representaciones en este enorme espacio. De este modo, el Coliseo encuentra una segunda vida como lugar de educación y reflexión en lugar de violencia. Parte de lo que nos atrae aquí es que se trata de un lugar paradójico: la belleza de sus arcos contrasta con la crueldad de su propósito; su grandiosidad eclipsa el horror de lo que ocurrió en su arena. Esta tensión invita a la reflexión. Los turistas caminan por los alrededores con admiración, pero también con cierta seriedad, y piensan en la fragilidad de la vida y en lo extraño de las preferencias de entretenimiento de las personas.

La resistencia del anfiteatro es otro factor importante. A pesar de haber soportado terremotos (en uno del siglo XIV perdió gran parte de su lado sur), ladrones de piedras y contaminación durante casi dos mil años, ha logrado mantenerse en pie. Aproximadamente un tercio de su entorno sigue intacto y sus líneas principales se conservan completas. Pararse bajo los arcos que quedan, donde la luz de la mañana incide sobre el travertino, es sentir instintivamente la presencia del mundo antiguo. Si se escucha con atención, casi se puede oír el murmullo de la multitud. El Coliseo nos conecta con la antigüedad no como un concepto abstracto, sino como un espacio físico por el que podemos pasear. Subimos los mismos escalones (ahora restaurados) que los espectadores romanos. Mirando el Hipogeo, imaginamos el mecanismo y el miedo de quienes salían de allí. En un mundo en el que gran parte del pasado antiguo solo sobrevive en textos y fragmentos, el Coliseo es un entorno sensorial completo, sí, en parte una ruina, pero una ruina que estimula la imaginación y anima a completarla. La UNESCO e Italia invierten en la conservación del Coliseo no solo por su pasado, sino también porque sigue enseñando y advirtiendo. Como se indica en los registros de la UNESCO, el Coliseo (como parte del Centro Histórico de Roma) tiene un valor universal excepcional en términos de creatividad humana y patrimonio cultural. Cada año, millones de personas (solo en 2019, 7,6 millones, un récord para cualquier yacimiento arqueológico) acuden aquí para formar parte de este patrimonio, comprender su grandeza y captar su significado.

El Coliseo es atractivo porque nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia naturaleza. Hay una cita muy conocida que dice: «Roma encontró en el Coliseo su monumento más perdurable, pero también el más inquietante». El Coliseo es un lugar que nos fascina porque nos incomoda que las personas puedan divertirse de una forma tan cruel en nombre del deporte. La arena plantea a los visitantes la siguiente pregunta: «¿Qué harías si estuvieras sentado en estos asientos? ¿Aplaudirías?». Es una pregunta incómoda y, por eso, importante. Al observar el Coliseo, no solo admiramos la ingeniería romana, sino que también nos enfrentamos al fenómeno del entretenimiento de masas. Hoy en día nos consideramos más civilizados: nuestros espectáculos en los estadios suelen limitarse a la violencia ficticia o a deportes competitivos sujetos a reglas estrictas. Sin embargo, la violencia en los medios de comunicación, el deseo de derramar sangre en los deportes de contacto y los debates sobre la delgada línea que separa el deporte del daño físico siguen vigentes. El Coliseo nos recuerda dolorosamente lo fácil que es que el entretenimiento se convierta en brutalidad cuando los valores morales de la sociedad se tambalean. Como algunos dicen, es un «espejo ético». Esta es una razón importante por la que el Coliseo sigue ocupando un lugar en nuestra conciencia cultural. Las ruinas del anfiteatro se han conservado en parte porque, en épocas posteriores, los pensadores cristianos las utilizaron como ejemplo aleccionador de la decadencia pagana y el martirio. En la era moderna, se ha convertido en el telón de fondo de los debates sobre los derechos humanos (por ejemplo, las manifestaciones contra la pena de muerte). El Coliseo nos recuerda que la arquitectura grandiosa puede ser escenario de acontecimientos terribles y que la perfección técnica no es sinónimo de perfección moral. Esta dualidad es quizás la lección más importante que nos enseña el Coliseo. Como señaló de manera impactante un historiador de la arquitectura: «Las mismas bóvedas y pasillos que se utilizaban eficazmente para entretener a 50 000 personas también facilitaban con la misma eficacia la muerte de miles de gladiadores y animales». El diseño que alabamos por su ingenio sirvió a una política que odiamos por su inhumanidad. Aceptar esta incongruencia nos permite comprender que el Coliseo es más que un antiguo estadio, es un monumento que nos invita a reflexionar sobre el progreso y la ética.

Hoy en día, nos interesa el Coliseo por su diseño atemporal, sus capas históricas y su poder simbólico. Como arquitectos e ingenieros, nos fascina esta estructura y nos maravilla cómo pudo diseñarse tan bien en el siglo I y seguir siendo un ejemplo de perfección. Como historiadores, también nos intriga: cada piedra tiene una historia, desde los emperadores hasta los artesanos, desde los saqueadores hasta los conservadores. Y como seres humanos, nos desafía: mientras celebramos su belleza, nos recuerda que nunca debemos olvidar la crueldad con la que fue construido. En cierto sentido, el Coliseo está asumiendo un nuevo papel: en lugar de unir un imperio con deportes sangrientos, une al mundo a través de la reflexión histórica. En el corazón de Roma, abierto al cielo, parcialmente en ruinas pero totalmente icónico, sigue haciendo lo que siempre ha hecho: unir a las personas. La diferencia es que ahora nos reunimos en paz a su alrededor, armados con cámaras en lugar de espadas, con nuestra admiración equilibrada por la empatía en lugar del deseo de derramar sangre. Quizás por eso siempre nos atraerá: nos muestra lo lejos que hemos llegado y nos ruega que no retrocedamos. Mientras existan las arenas y las multitudes vitoreen, el Coliseo conservará su importancia: una maravilla arquitectónica y una advertencia moral. En el caparazón perdurable de este teatro de dolor, no solo encontramos una conexión con el pasado, sino también un reflejo de nosotros mismos.

Resumen de las características arquitectónicas

- Nombre oficial y fecha: Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium), construido entre los años 70 y 80 d. C. por los emperadores Vespasiano y Tito; reformado durante el reinado de Domiciano.

- Capacidad: Aproximadamente 50 000 – 80 000 espectadores.

- Dimensiones: Huella ovalada de ~189 m de largo, 156 m de ancho; altura exterior ~48 m. Suelo de la arena ~83 x 48 m.

- Estructura: Independiente (no excavada en la colina). Cimentación con hormigón y bóvedas de piedra; pilares de travertino calcáreo para soportar cargas; muros radiales y circulares de toba y ladrillo. Fachada exterior de tres plantas con arcos (columnas toscanas, jónicas y corintias) y ático con ventanas y pilastras corintias. Se utilizaron aproximadamente 100 000 m³ de travertino, fijado con abrazaderas de hierro (sin mortero); las abrazaderas fueron posteriormente saqueadas (se pueden ver los agujeros).

- Entradas: 80 vomitoria (76 de ellas para el público general, numeradas del I al LXXVI; 4 entradas grandes sin numerar para la élite, situadas en los ejes). Las entradas (tesserae) incluían la sección, la fila y el número de asiento; en los últimos trabajos de restauración se encontraron restos de pintura roja sobre los números de entrada para mejorar su visibilidad.

- Asientos: El emperador, las vírgenes vestales y los senadores en la tribuna (planta baja); los equites (caballeros) en la primera planta (maenianum primum); Segunda fila (maenianum secundum) para los plebeyos, dividida en immum (ciudadanos de clase media) y summum (ciudadanos de clase baja); Galería en el techo (maenianum in ligneis) añadida por Domiciano para las mujeres, los pobres y los esclavos, con bancos de madera o espacio para estar de pie.

- Hipogeo: Complejo subterráneo de dos plantas añadido tras la inauguración. Se estima que cuenta con 32 ascensores para animales (28 de ellos accionados por cabrestantes en los alrededores y el resto de otro tipo) y numerosos ascensores pequeños y puertas trampa. Para levantar los decorados y los animales, hay un total de aproximadamente 60 grúas (añadidas posteriormente). Está conectado por túneles con la cercana escuela de gladiadores (Ludus Magnus) y las zonas de alojamiento de los animales.

- Velarium: Una enorme carpa plegable con 240 postes de madera en la parte superior, accionada por marineros de Miseno. Proporcionaba sombra a aproximadamente un tercio de los espectadores y creaba una corriente de aire refrescante. Las cuerdas estaban fijadas al suelo con grandes losas (algunas de las cuales aún se conservan en el exterior del anfiteatro).

- Acontecimientos importantes: Los primeros juegos (Tito, 80 d. C.) duraron 100 días; se mataron 9000 animales. Los juegos de Trajano (alrededor del 107 d. C.): se dice que participaron 11 000 animales y 10 000 gladiadores durante 123 días. Las últimas luchas de gladiadores conocidas tuvieron lugar a principios del siglo V d. C.; las cacerías de animales continuaron hasta principios del siglo VI d. C. (último registro en 523 d. C., durante el reinado de Teodorico). En la Edad Media se reutilizó como fortaleza y templo cristiano.

- Estado actual: Parcialmente derrumbado (lado sur), pero más del 50 % de su perímetro sigue en pie. Las autoridades italianas continúan con los trabajos de restauración (limpieza, refuerzo estructural). Recibe aproximadamente 7 millones de visitantes al año. Se utiliza como símbolo del patrimonio mundial y, ocasionalmente, para eventos culturales (bajo estricto control). Se está llevando a cabo un nuevo proyecto de suelo retráctil para restaurar un suelo funcional con fines de interpretación y conservación (a mediados de la década de 2020).

Nota ética: Redescubrir una estructura tan famosa como el Coliseo significa enfrentarse a un pasado inquietante. Este anfiteatro es una obra maestra arquitectónica diseñada específicamente para matar en masa con fines de entretenimiento. Podemos admirar la ingeniería y la belleza del Coliseo, y debemos hacerlo, ya que ha influido en la arquitectura durante dos mil años, pero esta admiración debe equilibrarse con la comprensión del uso original de la estructura. Examinar su logística y elegancia nos permite juzgar mejor a la sociedad que lo construyó. Los romanos alcanzaron una especie de perfección en el diseño de los estadios, pero la aplicaron a los entretenimientos humanos más crueles. Los mismos elegantes pasillos que dirigían eficazmente a una familia a sus asientos también conducían eficazmente a personas y animales a la matanza. Esta dualidad es la esencia de la lección que nos da el Coliseo. Mientras diseñamos nuestros propios estadios y disfrutamos de nuestros propios espectáculos, el Coliseo permanece como un testigo silencioso y nos invita a reflexionar sobre los valores que representan esos espectáculos. Las ruinas del Coliseo no son solo un tesoro arqueológico, sino también un espejo moral permanente. En ellas vemos la asombrosa capacidad de la humanidad para construir y destruir.