En arquitectura, una puerta nunca es solo un agujero en la pared. Es una zona fronteriza cargada de simbolismo y resonancia emocional, lo que Gaston Bachelard denominaba «todo un cosmos de lo semiabierto», fuente de sueños y seducciones. A lo largo de las culturas y las épocas, los pasillos de las puertas se han diseñado cuidadosamente para reflejar valores, facilitar los transitos y guiar la experiencia humana. Este artículo examina cinco «umbrales» temáticos, desde las puertas sagradas hasta las fachadas de cristal modernas, y revela cómo cada uno de ellos encierra significados sobre el espacio y la sociedad. Comenzamos con el simbolismo cultural, luego avanzamos hacia el poder y la defensa, la adaptación climática y la coreografía social, y finalmente nos preguntamos qué queda de la puerta en la era de la transparencia. Al final, volvemos a reflexionar sobre la reivindicación del umbral como espacio de encuentro.

¿Qué valores culturales están codificados en la forma del portal?

Las puertas suelen funcionar como umbrales de identidad y creencias y no solo separan el interior del exterior, sino que también determinan los valores del mundo interior. Pensemos en el modesto genkan japonés, el vestíbulo de entrada empotrado de las casas tradicionales. El genkan es un lugar donde la persona puede quitarse los zapatos y despojarse mentalmente del polvo del mundo exterior; «marca la frontera entre una casa japonesa y el mundo exterior». La forma física del genkan codifica la pureza y el respeto: un escalón ( agari-kamachi) separa claramente el exterior del interior, mantiene la suciedad fuera y eleva simbólicamente la santidad de la casa. Según las tradiciones japonesas, incluso los visitantes ocasionales pueden ser recibidos y conversar en el genkan sin ser invitados a entrar por completo, lo que constituye un sutil umbral social que ofrece hospitalidad al tiempo que preserva la intimidad. El diseño modesto del genkan refleja, por lo tanto, una sensación casi ritual de transición del ámbito terrenal al ámbito puro, similar a las puertas torii de los templos sintoístas, que indican humildad, limpieza y la entrada a los espacios sagrados.

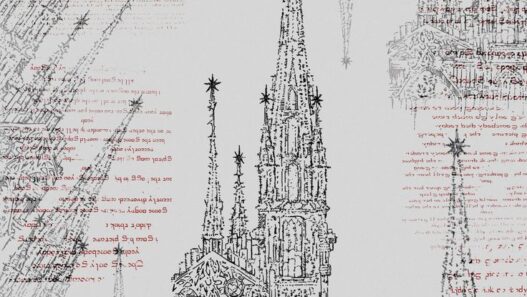

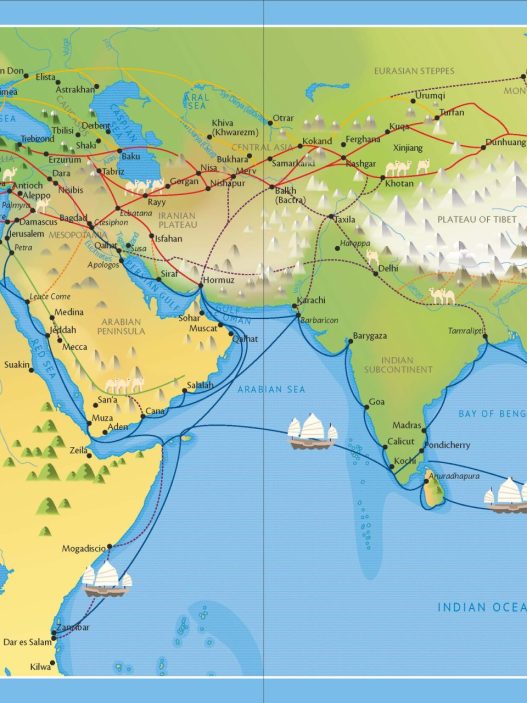

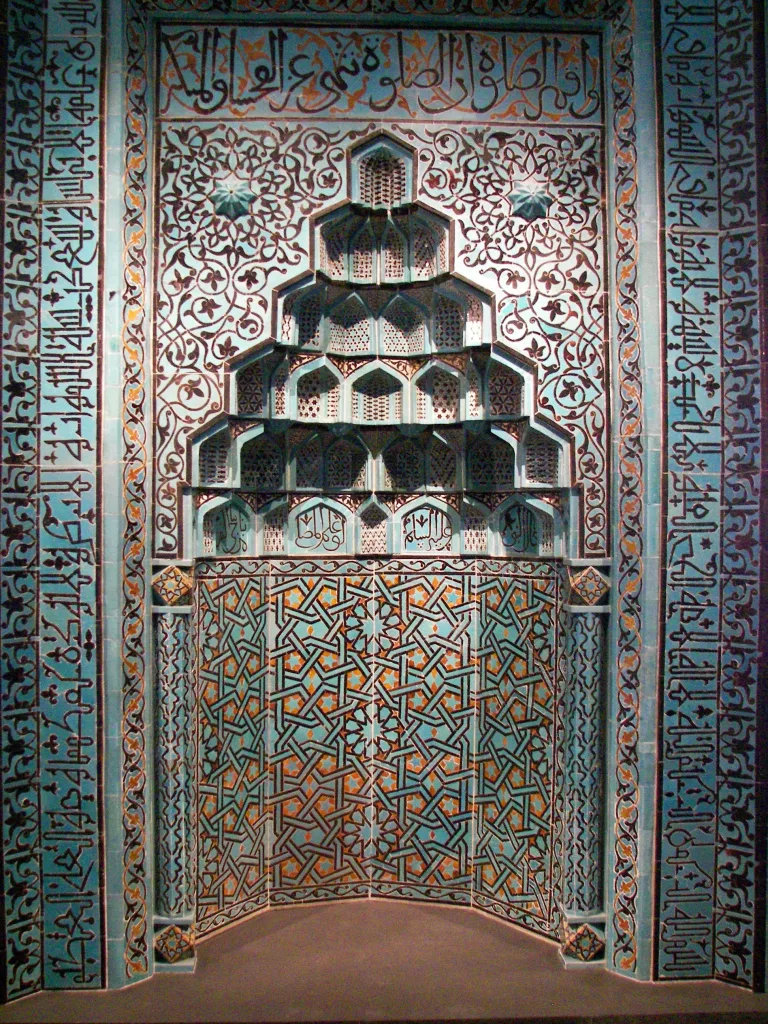

Sin embargo, muchas culturas del sur de Asia y del Islam han adornado históricamente las entradas de las puertas con adornos simbólicos más grandes para expresar la transición espiritual. Los toranas independientes de la India, las puertas con arcos ornamentados de las entradas de los templos, son un ejemplo de ello. En la tradición hindú-budista, los toranas «traen buena suerte y simbolizan días auspiciosos y festivos», anunciando que la persona está entrando en un lugar sagrado o noble. Los dinteles tallados suelen representar a dioses protectores o criaturas afortunadas (como el motivo de la criatura marina makara en las puertas de los templos) y transmiten visualmente la idea de que pasar por debajo de este arco es un acto de dejar atrás lo terrenal. De manera similar, el uso de mucarnas (panal de abeja o bóveda colgante) en las puertas de la arquitectura islámica eleva las entradas a las puertas a un simbolismo cósmico. Una entrada con muqarnas no es solo decorativa, sino también metafísica: históricamente, «las cúpulas con muqarnas se construían sobre las puertas de entrada con el fin de crear un umbral entre dos mundos» y tienen una connotación celestial que representa el paso del mundo terrenal al mundo sagrado. La compleja geometría de la parte superior invita a los visitantes a mirar hacia arriba, lo que les hace detenerse y sentir curiosidad, y refuerza la idea de que están pasando a un espacio con un orden superior o una presencia divina.

Expresiones culturales de la transición: A la izquierda, la entrada de madera (genkan) de una casa japonesa destaca la simplicidad, y el umbral elevado donde se quitan los zapatos simboliza la humildad y la pureza. A la derecha, la puerta de un caravasar monumental con bóveda de mampostería en Turquía destaca la magnificencia: la corona escalonada sobre la puerta simboliza el paso a un espacio sagrado o protegido.

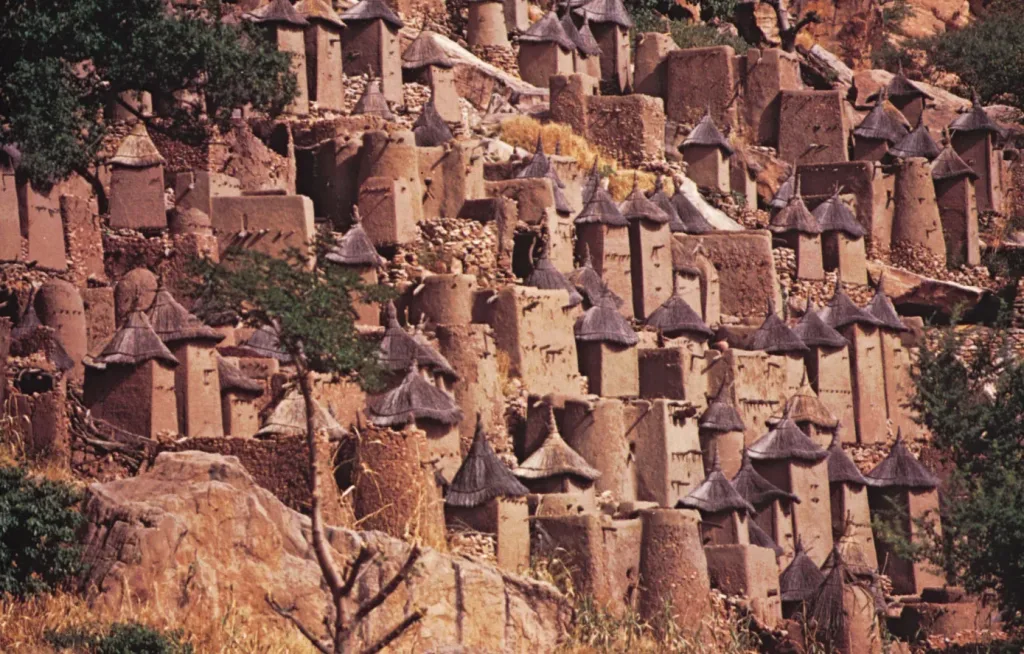

De hecho, los umbrales entre culturas suelen codificar expectativas rituales. En algunas regiones de Oriente Medio y Asia meridional, los umbrales pueden honrarse con pequeñas ofrendas o símbolos: piénsese, por ejemplo, en las palabras que se pronuncian al cruzar el umbral de una casa o en los diseños de rangoli o guirnaldas colgadas para bendecir a quienes entran. En África occidental, las figuras talladas en las puertas de los graneros dogon protegen tradicionalmente la cosecha y representan a los antepasados que protegen el umbral. Ya sean modestas o elaboradas, estas elecciones de diseño dicen mucho: una puerta puede anunciar a quién pertenece (los que están dentro y los que están fuera), aplicar códigos de pureza (limpio y sucio) y dramatizar el acto de pasar de un reino o estado de existencia a otro.

La forma y la decoración de una puerta cumplen la función de un texto cultural. El hecho de inclinarse o quitarse los zapatos (como en las puertas bajas japonesas o indias), sentir reverencia (al pasar por debajo de un arco majestuoso o una bóveda con mocarras) o entrar en un espacio protegido y privilegiado.

¿Cómo reflejan el poder y la protección las proporciones y decoraciones de las puertas?

Más allá del simbolismo, la escala y la estructura de las entradas de las puertas se han utilizado durante mucho tiempo para expresar las dinámicas de poder: quién tiene el control y quién queda indefenso al cruzar el umbral. En fortificaciones y palacios, una entrada imponente transmite autoridad al tiempo que proporciona una defensa literal contra las amenazas. Por ejemplo, las robustas puertas de las fortalezas medievales europeas eran tanto expresiones arquitectónicas como máquinas de defensa. Las fortalezas solían limitarse a una única puerta principal («los pasajes… se consideraban puntos débiles», por lo que los arquitectos «restringían considerablemente el número de aberturas» en las murallas). La entrada principal estaba profundamente empotrada en los gruesos muros y creaba un umbral intimidatorio, un pasillo oscuro en el que los defensores podían atrapar a los intrusos entre una pesada puerta de madera y una reja levadiza. Las puertas solían ser «lo más gruesas posible, normalmente con capas de madera» y se reforzaban con clavos o placas de hierro. Una puerta de este tipo habla más de dureza que de placer: sus proporciones (pequeñas en comparación con la enorme muralla) y sus características (clavijas, puentes levadizos, aspilleras en la parte superior) envían un mensaje claro de que cruzar este umbral sin permiso es peligroso. En esencia, la puerta fortificada estrecha pone de manifiesto la jerarquía de poder: permite la entrada a los gobernantes y aliados, mientras que mantiene fuera a los enemigos por su mera forma física.

Por el contrario, algunas puertas monumentales reflejan poder a través de la grandeza y la magnificencia, más que de un militantismo abierto. Las puertas de los antiguos imperios —por ejemplo, los portales de piedra elevados de las civilizaciones inca y maya— fueron diseñadas para impresionar y perdurar. Las puertas incas, en particular, tienen una forma trapezoidal característica (más anchas en la base y más estrechas en la parte superior) que, con sus paredes inclinadas, no solo es estéticamente armoniosa, sino también estructuralmente inteligente en términos de resistencia a los terremotos. En Machu Picchu y otros lugares, «las puertas y ventanas tienen forma trapezoidal para ayudar a absorber el impacto sísmico». Esta forma expresa el dominio de una civilización sobre la naturaleza: los gobernantes incas podían garantizar la solidez de sus templos diseñando los umbrales de los edificios de manera que resistieran literalmente el temblor de la tierra. Al mismo tiempo, atravesar una puerta trapezoidal de piedra finamente colocada, generalmente sin mortero, expresa perduración y maestría. Aunque no haya una decoración evidente, la gran solidez y los perfectos marcos de una puerta inca transmiten autoridad. El visitante siente que el espacio que hay más allá ha sido aprobado por grandes ingenieros y, por lo tanto, por un gran poder. Del mismo modo, pensemos en las grandes puertas de los palacios de la India babur o de la China imperial: sus dimensiones monumentales (a veces de varios pisos de altura) y sus patios de entrada escalonados expresaban la jerarquía: mientras que el pueblo solo podía pasar por la puerta exterior, las puertas interiores, más pequeñas, para las entradas de mayor rango creaban una jerarquía espacial de poder.

El diseño de la puerta está equilibrado para servir a la autoridad, tal y como Vitruvio denominó firmitas y venustas (solidez y belleza). La entrada de una fortaleza da prioridad a la firmeza (gruesa, con contrafuertes, defendible), mientras que una puerta ceremonial de la ciudad da prioridad al placer (majestuosa, ornamentada, inspiradora de reverencia). Sin embargo, ambos tipos protegen y anuncian. Piense en la profundidad del umbral de muchos pasajes históricos: desde la barbacana de un castillo europeo hasta los sinuosos vestíbulos de entrada de un castillo otomano, un pasaje de entrada profundo obliga a una pausa psicológica y proporciona múltiples capas de seguridad. Por ejemplo, la entrada de una fortaleza árabe medieval en Doha era tan profunda que había salas contiguas para los guardias dentro del pasillo, lo que proporcionaba «una supervisión y protección adicionales» antes de entrar completamente en el recinto. El umbral se convirtió en una «sala de poder» en la que se podía controlar a los visitantes o obligarlos a desmontar de sus caballos, una afirmación espacial de que «se avanzaba según las condiciones del gobernante». En contextos más pacíficos, esta entrada por capas también permitía la pompa y la ceremonia (procesiones que se ralentizaban bajo los arcos, etc.).

Incluso a escala civil, las puertas han transmitido protección y jerarquía. Las puertas de las ciudades solían duplicarse como símbolos del orgullo y el control civiles: se adornaban con escudos, parapetos o inscripciones de victoria para proclamar el poder soberano. Pasar por estas puertas significaba tanto un honor como someterse a las leyes. Por lo tanto, ya se tratara de puertas gigantescas (las puertas con clavos de hierro de una ciudad amurallada) o de una altura monumental (la puerta Buland Darwaza de 30 metros de altura construida por el emperador Babur Akbar), o ingeniería sofisticada (los portales trapezoidales incas, diseñados para resistir el asedio de la naturaleza), los estilos de las puertas reflejan una continuidad de poder: «invitación y barrera » al mismo tiempo. Invitan a los súbditos con esplendor y bloquean al enemigo con una crudeza implacable. La interacción entre las proporciones y la ornamentación de estos umbrales no es casual, sino un mensaje calculado sobre quién tiene las llaves y el poder del espacio que se encuentra tras la puerta.

¿Cómo se adaptan los estilos de puertas a las restricciones climáticas y de materiales?

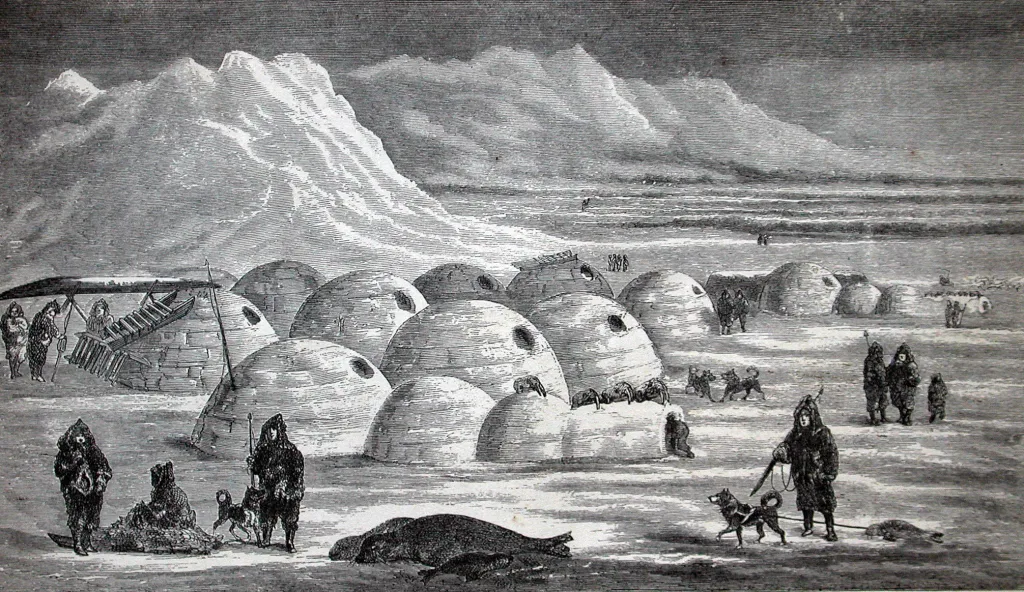

El diseño de los umbrales también se ve muy influido por el entorno. En todo el mundo, las puertas locales han evolucionado en respuesta a las condiciones climáticas y los materiales disponibles, convirtiéndose en hábiles mediadores entre el interior y el exterior. En climas extremos, la puerta suele actuar como un amortiguador frente a las condiciones meteorológicas, creando esencialmente un microclima arquitectónico. Tomemos como ejemplo un iglú inuit del Polo Norte: la entrada suele ser un pequeño túnel o una abertura baja debajo de la planta principal. Esto hace que el aire frío quede atrapado en el túnel, mientras que el aire más cálido permanece en la parte elevada del interior, lo que supone una inteligente estratificación térmica. El túnel también bloquea los vientos helados; como explica una fuente, «la entrada de un iglú suele tener al menos una parte del túnel en ángulo recto por la que hay que arrastrarse, [de modo que] los vientos gélidos no pueden entrar directamente en la zona habitable». Aquí, la puerta es, en sentido estricto, un cerrojo térmico y sacrifica la comodidad (hay que agacharse y arrastrarse) por la supervivencia. Su forma (pequeña, aislada con nieve) aprovecha la baja conductividad térmica de la nieve compacta y el aire para mantener el interior 70 °F más cálido que el exterior. En resumen, el clima habla a través de este umbral: una puerta más grande o más alta sería mortal con vientos de -50 °F, por lo que la práctica cultural y el diseño de la puerta se combinaron en una entrada estrecha y protegida.

En la cálida y árida región del Sahel, en África Occidental, las viviendas de tierra de los dogon y otros pueblos utilizan estrategias diferentes. Las gruesas paredes de adobe (ladrillos de barro) tienen una alta masa térmica y una baja conductividad, lo que les permite absorber el calor lentamente y mantener frescos los interiores. Las puertas de este tipo de viviendas suelen ser pequeñas y empotradas. Una puerta baja no solo proporciona sombra a la entrada y minimiza la entrada de sol, sino que también obliga a la persona a agacharse y, sin quererlo, reduce la corriente de aire caliente del exterior cada vez que se entra. La climatización se consigue gracias a los materiales y las proporciones: el yeso de barro que rodea la puerta enfría el aire entrante y la propia puerta, normalmente de madera, es pequeña para limitar el intercambio de calor. En los graneros dogon, una puerta pequeña también protege el grano almacenado de los vientos cálidos y los insectos. Estas prácticas se convierten en normas culturales: una puerta pequeña y baja se considera un signo de respeto (hay que inclinarse para entrar) y de prudencia. Del mismo modo, en muchas arquitecturas locales de zonas muy cálidas hay un porche de entrada o vestíbulo para amortiguar el paso. Por ejemplo, en las casas árabes y swahilis suele haber un porche cerrado(liwan o baraza) en el umbral, donde se puede sentarse a la sombra, lo que permite adaptarse socialmente al clima, ya que el porche filtra directamente el sol y la puerta puede permanecer abierta para ventilar.

Las diferencias regionales en la protección superior de las entradas de las puertas también reflejan la lógica climática local. En las regiones monzónicas y tropicales, los aleros profundos o las terrazas protegen las entradas de las puertas de la lluvia y del sol intenso. Un ejemplo clásico es la casa con patio china siheyuan: la puerta de entrada suele estar cubierta por un saliente o marquesina prominente que forma parte de un sistema de techo con generosos salientes para desviar el agua de lluvia y proporcionar sombra. La entrada suele estar orientada al sur (en el norte de China) para captar el sol invernal, pero hay un muro cortina justo dentro para bloquear los vientos fríos y los espíritus malignos, una inteligente combinación de cosmología y planificación adaptable al clima. En los barrios turcos otomanos, las casas de las regiones cálidas solían tener una galería delantera o pórtico semiabierto. Este porche con columnas en la entrada (hayat o sofa) servía como una sala al aire libre con sombra para protegerse del sol del verano y crear un espacio intermedio fresco para recibir a los visitantes. En la meseta de Anatolia, las casas tradicionales suelen tener un sofá exterior, que es básicamente una terraza cerrada en la puerta principal, y este sofá está orientado de manera que da sombra al interior y capta las brisas dominantes. Por lo tanto, la entrada de la puerta no es una abertura alineada con la fachada, sino que está empotrada detrás de este sofá abierto, lo que permite el flujo de aire y distribuye el gradiente de temperatura entre el exterior y el interior.

La elección del material para el umbral también es importante. Por ejemplo, la madera tiene una baja conductividad térmica, por lo que las puertas o marcos de madera pueden reducir el puente térmico en comparación con el metal. Los umbrales de piedra, comunes en los edificios antiguos de mampostería, proporcionan durabilidad, pero pueden actuar como absorbedores de calor o puentes térmicos. En algunas arquitecturas iraníes e indias, se pueden encontrar incluso puertas de entrada de doble capa (una puerta metálica exterior y una puerta interior de madera), una para la seguridad y otra para el aislamiento, dependiendo de la hora del día. Los constructores locales han equilibrado estos factores de forma intuitiva. En la arquitectura de barro, un umbral elevado o un escalón en la puerta mantiene fuera el agua de las inundaciones y los insectos, y como el barro es vulnerable a la erosión en las aberturas, se añaden umbrales de madera o cimientos de piedra que muestran la interacción de los materiales para una mayor durabilidad. Incluso en la templada Europa, las casas locales solían tener puertas de roble gruesas empotradas en las profundidades de los muros de piedra, a veces con una segunda puerta interior (vestíbulo) para amortiguar el frío del invierno, precursora de los vestíbulos o puertas de tormenta actuales.

Los estilos de puertas de todo el mundo se adaptan hábilmente al clima con sus formas. Algunos crean auténticas entradas térmicas (túnel iglú, porche de barro), mientras que otros se basan en la geometría (tamaño reducido, estabilidad trapezoidal) o en capas de materiales para responder a las condiciones locales. Un antiguo proverbio dice que «la puerta es la boca de la casa»; desde el punto de vista medioambiental, esta «boca» puede abrirse o cerrarse para regular la respiración de la casa. Los dogon, los inuit, los chinos… todos ellos han moldeado el umbral como primera línea de defensa contra las inclemencias de la naturaleza y han convertido la puerta en un elemento de rendimiento pasivo. Hoy en día podemos aprender algo de estas soluciones: incorporar zonas de paso sombreadas, cerramientos herméticos y diseños integrados en el terreno en las entradas para refrigerar y calentar nuestros edificios de forma natural. El clima habla a través de la arcilla, la piedra y la madera, y en ningún lugar lo hace con más fuerza que en el umbral, donde el exterior se encuentra con el interior.

¿Cómo influye la lógica espacial de una puerta en el movimiento y el comportamiento social?

Ya sea una casa, un templo o una ciudad, la coreografía de la entrada a un espacio tiene profundas repercusiones sociales. El diseño de las puertas suele estar relacionado con el control de lo que se experimenta y cómo se comporta uno al atravesarlas. Culturalmente, esto puede proporcionar privacidad, crear un ritual secuencial o dirigir la mirada y los pasos de las personas de formas significativas.

En muchas tradiciones islámicas y de Oriente Medio, las puertas se han diseñado deliberadamente para ocultar la vida privada de la vista directa. Por ejemplo, la entrada de una casa tradicional árabe del Golfo o de un majlis (sala de recepción de invitados) no suele ser un acceso directo a las zonas de estar, sino un pasillo curvado o en ángulo. Uno de los diseños más comunes es un pequeño vestíbulo en el que el visitante debe girar una o dos esquinas antes de llegar al patio central o a la sala de invitados. Esta secuencia de entradas «en zigzag» impide que los extraños vean directamente el interior (protegiendo a la familia, especialmente a las mujeres, de miradas indeseadas). Al mismo tiempo, permite a los habitantes de la casa observar y saludar adecuadamente al visitante antes de recibirlo (quizás desde detrás de un biombo). En el pasado, en las casas de Catar y los Emiratos Árabes Unidos, la puerta principal daba a un patio de entrada rodeado de muros o a un pasillo con un dikka (banco) donde esperaban los invitados, creando una pausa espacial que exigía cortesía y modestia. La lógica social se encuentra en el umbral: el movimiento se ralentiza y las líneas de visión se filtran para garantizar que la privacidad y la hospitalidad funcionen en armonía.

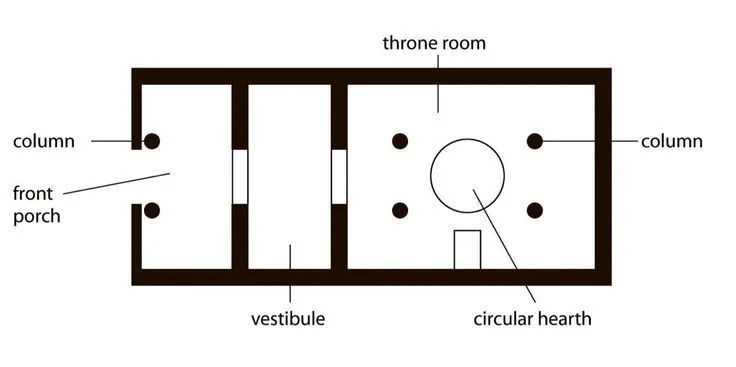

Compárese esto con la antigua disposición del megaron griego. El megaron, gran salón de los palacios micénicos, tenía una lógica de puertas muy axial: se entraba por un porche delantero alineado con la chimenea central y (en algunos casos) con el trono situado al fondo del salón. Esta alineación recta (puerta -> chimenea -> trono) significaba que, nada más abrirse las puertas, la vista y el camino de la persona se dirigían con fuerza hacia el centro del poder (el fuego, que simbolizaba la casa o el Estado, y el asiento del gobernante). El efecto es burlón y jerárquico: un súbdito que entra sigue un camino casi ceremonial que le lleva directamente ante la autoridad. No hay escondites ni recovecos, sino una claridad y simetría que enfatizan el orden y el dominio. Incluso en los templos clásicos derivados del concepto megaron, la puerta está centrada y suele ser más alta que la estatura humana, lo que dirige inmediatamente el movimiento y la mirada de la persona que entra hacia la estatua sagrada. El mensaje social es la transparencia de la jerarquía: nada es casual; hay que centrarse en el elemento importante que hay más allá del umbral y, tal vez, acercarse con reverencia.

Entre estos extremos, muchas arquitecturas locales modulan las entradas de las puertas para conseguir una inclinación social. Las casas tradicionales turcas y balcánicas son un buen ejemplo de ello: un visitante que entra desde la calle suele pasar primero por un vestíbulo o salón exterior, un espacio semipúblico donde se puede recibir a desconocidos o conocidos sin que entren en las profundidades de la casa. Desde este salón se accede a las habitaciones privadas de la familia a través de puertas separadas. Así, la puerta principal no da directamente a la intimidad, sino a un espacio que sirve de zona de selección social. La lógica espacial guía el movimiento de la persona hacia una zona neutral (normalmente amueblada para sentarse y recibir invitados). Solo las personas de confianza o los miembros de la familia pasan más adentro, tal vez por otra puerta, a la habitación privada. Esta entrada por capas refleja la norma social de la privacidad gradual: el comportamiento de la persona se ajusta en cada umbral (formal en el diván, relajado en la habitación privada). En muchas casas rurales de Anatolia, el hayat delantero (porche abierto) o el eyvan son, en la práctica, una sala de recepción de invitados, donde se puede compartir un té con un vecino, pero sin invitarlo a entrar. De este modo, la arquitectura impone los límites de la interacción con el avance del umbral de la puerta.

La coreografía espacial también se observa en la arquitectura religiosa: las series de puertas se utilizan para crear expectación o sacralidad. Un ejemplo clásico es el recorrido en zigzag hacia la sala de culto de una mezquita islámica: normalmente se entra por un patio, luego se pasa por una entrada indirecta a la mezquita (a veces hay un vestíbulo con cortinas), de modo que la orientación de la persona se alinea correctamente y esta deja atrás simbólicamente lo mundano. En las mezquitas iraníes, la puerta de entrada (eyvan) puede estar en ángulo recto con el eje principal de la sala de culto y requiere un giro que, metafóricamente, prepara al fiel para un nuevo enfoque. De manera similar, en los templos hindúes se utilizan múltiples umbrales de puertas (gopuram o torres de puerta) que se abren hacia el interior, cada uno de los cuales enmarca un espacio más restringido, de modo que el movimiento se convierte en un ritual de transición de la vida exterior mundana al núcleo espiritual interior.

Los elementos arquitectónicos como biombos, curvas y vistas alineadas son las herramientas de esta coreografía. Un buen ejemplo: en la casa de té tradicional japonesa, se utiliza una pequeña puerta por la que hay que arrastrarse (nijiri-guchi) que obliga a los samuráis o campesinos a inclinarse y dejar atrás sus espadas, igualándolos en humildad para la ceremonia del té. Aquí, el pequeño tamaño de la puerta y su umbral bajo, por diseño, dirigen los comportamientos (arrastrarse, desarmarse) y el estado mental (humildad) . En el sentido cotidiano, incluso algo tan simple como la puerta holandesa (dividida horizontalmente) de las casas de campo permite la comunicación y el intercambio (la parte superior abierta para conversar) mientras mantiene a los animales o a los niños pequeños dentro o fuera (la parte inferior cerrada). La función social (un intercambio amistoso con cierto control) está incorporada en la forma de la puerta.

La lógica espacial de una puerta —ya sea recta o inclinada, directa o en capas— regula cómo entrar y cómo relacionarnos con los demás una vez dentro. Los umbrales lineales (como el megarón) tienden a enfatizar la visibilidad y el poder y crean un escenario directo para el encuentro. Los umbrales desplazados o escalonados, por su parte, tienden a enfatizar la privacidad, la reflexión y la participación gradual y permiten que la persona se adapte al pasar de un límite a otro. Ninguno es mejor por naturaleza; cada uno responde a necesidades sociales. Como señala un trabajo arquitectónico, las zonas de umbral «apoyan diversas actividades al proporcionar refugio, definir límites y aumentar la interacción y la seguridad de la comunidad». Una serie de puertas bien diseñadas puede hacer que un espacio sea más acogedor (al ofrecer una zona de transición íntima) o más imponente (al enmarcar de forma majestuosa lo que hay más allá). Puede coreografiar las normas de etiqueta —nos ralentizamos de forma natural en una entrada estrecha o nos detenemos bajo un arco ornamentado— y así ajustar nuestra mentalidad a lo que una cultura espera en ese umbral (respeto, disposición para socializar o reverencia a la autoridad). En arquitectura, nada puede coreografiar el movimiento como el umbral de una puerta.

En la era de las fachadas de cristal y el acceso ininterrumpido, ¿qué pasará con la entrada de la puerta?

El diseño y la tecnología modernos han llevado el concepto de puerta en dos direcciones aparentemente opuestas: máxima transparencia (eliminación del umbral) y máximo control (seguridad del umbral). Ambas tendencias plantean la siguiente pregunta: ¿Estamos perdiendo el rico papel espacial y cultural de las puertas?

Por un lado, la arquitectura contemporánea suele intentar garantizar la continuidad entre el interior y el exterior. La proliferación de fachadas de cristal, muros cortina y puertas correderas automáticas en los edificios comerciales ha hecho que la entrada tradicional sea casi invisible. Cuando se entra en una torre de oficinas moderna o en un centro comercial, se puede acceder a través de una amplia puerta giratoria o de un panel de cristal corredero activado por un sensor que apenas interrumpe el paso. La experiencia del umbral es fluida: sin escalones, sin pausas, a veces incluso sin cambios de material bajo los pies. Esta filosofía de diseño se deriva en parte de la concepción modernista de la transparencia y la apertura: se ha minimizado la frontera entre la calle pública y el interior privado para invitar a las personas a entrar y reflejar una imagen de accesibilidad. Por ejemplo, las tiendas insignia de Apple tienen enormes paredes de cristal y entradas sin marcos visibles, solo puertas de cristal fino que controlan el aire libre. En la Apple Fifth Avenue de Nueva York, la entrada consiste en un cubo de cristal de 32 metros que crea una «ceremonia de aterrizaje», pero que en realidad no es una puerta opaca.

El objetivo era «elevar» a los visitantes con una entrada grande pero sin obstáculos, una invitación pura y simple. En muchos de estos diseños, la puerta «desaparece» en la fachada y, a menudo, se reduce a una puerta con sensor que pasa desapercibida (lo que a veces provoca accidentes, como que la gente se choque contra las paredes de cristal).

Esta continuidad ofrece comodidad y transparencia simbólica (por ejemplo, la democracia de la entrada abierta al atrio de una biblioteca o la acogida al consumidor de una tienda), pero al mismo tiempo elimina la sensación de ceremonia y umbral que desarrollaban los edificios antiguos. Hay muy pocos transiciones o cambios emocionales: simplemente estás dentro. Como señala el arquitecto Juhani Pallasmaa, el desgaste de los umbrales en la modernidad puede privarnos de la preparación psicológica y la sensación de llegada que proporcionaban los umbrales tradicionales. Antes, la puerta nos hacía ralentizar, tal vez exigía una interacción táctil (girar un pomo, llamar a la puerta) que cambiaba mentalmente nuestra situación. Ahora, el zumbido de una puerta automática apenas se percibe; al pasar, mantenemos la misma mentalidad. El resultado puede ser una especie de ausencia de espacio: un centro comercial o un aeropuerto se parecen entre sí porque sus entradas no son pasillos culturales, sino rectángulos de cristal genéricos.

Por otro lado, la tecnología de seguridad ha elevado el umbral de forma menos visible. Piensa en el acceso con tarjeta, los intercomunicadores, los detectores de metales: la puerta sigue ahí, pero puede ser un panel de cristal sin características especiales que solo se abre si tienes tus datos de identificación. El ritual de saludar en la puerta se sustituye por deslizar una tarjeta o el reconocimiento facial. En las oficinas corporativas, la tendencia a utilizar amplios vestíbulos acristalados con torniquetes de seguridad significa que la puerta simbólica se ha desplazado a un nivel más profundo, controlado por la tecnología. Esta situación refuerza de forma controvertida la exclusividad: los que vienen de fuera ven físicamente el interior de estas fortalezas transparentes, pero no pueden entrar sin permiso. La señal social es paradójica: aparente apertura, cerrazón en la práctica. Una puerta de cristal «solo para tarjetas de identificación» dice que la seguridad y la eficiencia prevalecen sobre la hospitalidad; es un umbral de control, no una ceremonia. En la arquitectura pública, el aumento de la seguridad (especialmente después del 11 de septiembre) ha llevado a un rediseño de las entradas: puertas de escaneo múltiple, barreras en las entradas, vestíbulos de entrada como puntos de estrangulamiento. Aunque la arquitectura estetice la entrada sin problemas, la realidad a menudo impone nuevas capas (el check-in en el aeropuerto es un pasaje formado por umbrales invisibles, cada uno marcado por un guardia de seguridad o un escáner, en lugar de una puerta decorada). Cabe preguntarse qué significan socialmente estos nuevos umbrales. Quizás la falta de confianza, la prioridad de la vigilancia. Desde luego, no celebran la llegada como lo hacía una antigua puerta de la ciudad o un porche.

Los arquitectos contemporáneos han adoptado diversos enfoques para reinterpretar el umbral. Algunos, como Peter Zumthor, diseñan entradas que recuperan conscientemente la sensación de profundidad y materialidad. Por ejemplo, el Museo Kolumba de Zumthor en Colonia integra los restos de la ciudad y utiliza una entrada sutil y discreta: los visitantes atraviesan una puerta pesada y monolítica empotrada en un muro de ladrillo, se alejan de la calle iluminada para entrar en un pasillo oscuro y luego vuelven a salir a la luz en el interior. Esto juega con las secuencias de entrada de las antiguas iglesias y convierte el acto de entrar en un momento reflexivo. Otros diseños modernos prueban el umbral como una transición de luz y textura; por ejemplo, una biblioteca puede tener un porche de entrada comprimido y oscuro que se abre de repente a un vestíbulo largo y luminoso, lo que da una sensación dramática de «transición». Estos movimientos reflejan la poesía espacial de los umbrales antiguos, pero traducidos a formas modernas.

Por otra parte, algunos edificios comerciales abrazan por completo la ostentación arquitectónica: entradas acristaladas, puertas correderas gigantes, hasta el punto de que la puerta se convierte en un elemento de marca (el cubo de Apple o las grandes puertas que unen las zonas de café interiores y exteriores). En estos casos, recuperamos una especie de ceremonia: el teatral balanceo de una gran puerta de cristal, la fusión de una plaza con fuente con el interior de una tienda, etc., pueden ser inolvidables. Sin embargo, se trata de un tipo de ritual diferente, que suele centrarse más en el consumo y la continuidad visual que en el significado cultural.

Desde el punto de vista sociológico, cabe plantearse la siguiente preocupación: si todo se convierte en «plano abierto», ¿perderemos las señales culturales de la entrada? En la actualidad, en muchos diseños de viviendas se ha reducido el tamaño de los vestíbulos o porches tradicionales, y los garajes y los espacios abiertos permiten acceder directamente a la cocina o a la sala de estar. La desaparición de los umbrales puede estar relacionada con la desaparición de las fronteras entre la vida pública y la vida privada. Algunos académicos incluso sugieren que la ausencia de transiciones claras en la entrada puede hacer que los espacios se sientan menos íntimos o emocionalmente fríos, ya que se reducen las sutiles señales que indican «ya estás a salvo en el interior» o «prepárate para salir».

Seguro, con tarjeta de identificación, el umbral puede no ser visible en un edificio acristalado, pero tiene un efecto frío en los códigos y circuitos. Aquí surge la pregunta: ¿podemos dar un nuevo significado a los umbrales modernos? Quizás a través del arte (murales o señales en las entradas), de la forma arquitectónica (creando entradas que también sirvan como exposiciones comunitarias o zonas de descanso) o de la tecnología inteligente que personaliza la entrada (un cambio de iluminación o un sonido que anuncie su llegada).

El aspecto ético también es de vital importancia: una torre corporativa transparente con una puerta selectiva oculta da señales de privilegio mientras aparenta ser democrática. Esto puede socavar la confianza social. Compárese esto con un edificio judicial con escaleras y pórticos solemnes: en ese umbral, uno sabe dónde se encuentra, se invita al respeto de las leyes. Los edificios judiciales actuales, con controles de seguridad al nivel de los aeropuertos en sus puertas, transmiten algo más frío: desconfianza y burocracia.

El reto del diseño contemporáneo es conciliar nuestro deseo de apertura y seguridad con la necesidad que tienen las personas de transiciones espaciales significativas. Una fachada de cristal no proporciona automáticamente una sensación de bienvenida solo por ser abierta; a menudo puede resultar impersonal. Vemos algunas respuestas: entradas biófilas (añadir vegetación, agua o materiales naturales a la entrada de la puerta) para suavizar la transición, o diseñar plazas de umbral (espacios semipúblicos antes de entrar en un edificio) para compensar la desaparición del porche o el vestíbulo. Los mejores edificios nuevos crean un umbral espiritual, aunque no sea con una puerta real: un cambio en el material del suelo, un descenso en el techo, un dispositivo de enmarcado… algo que diga «ahora estás entrando en un mundo diferente».

Al fin y al cabo, en la era del acceso ininterrumpido, la puerta se enfrenta al riesgo de ser invisible pero más controladora, una ironía de nuestro tiempo. Aun así, seguimos atravesando puertas imaginarias que nos persiguen. Al perder el umbral físico, también podemos perder la pausa para pensar o el respeto consciente que sentimos al entrar en el espacio de otra persona. Como sugiere el problema, la disminución de los umbrales implica una disminución de los rituales de saludo, despedida y orientación.

Recuperar la entrada de la puerta como zona de encuentro

A lo largo de estas cinco investigaciones temáticas surge un tema común: las puertas son interfaces ricas entre mundos, no solo entre mundos físicos (interior/exterior), sino también entre estados de existencia, roles sociales y valores. Son lugares de llegada, vacilación, identidad y encuentro. Una genkan japonesa, la puerta de una fortaleza, un porche de adobe, un vestíbulo en zigzag: cada uno de ellos escenifica el momento de la transición a su manera, dotándolo de significado. En muchos idiomas, la palabra «umbral» también significa «comienzo» o «momento de la verdad» (pensemos en la expresión «cruzar el umbral», que se utiliza en el sentido de alcanzar una nueva etapa). No es una coincidencia: los umbrales espaciales siempre han reflejado los umbrales de la vida.

Como hemos observado, las culturas tradicionales han abordado el umbral de la puerta con respeto, como un lugar para desacelerar y aceptar el cambio. Ya sea para quitarse los zapatos, arreglarse la ropa, rezar o simplemente llamar a la puerta y esperar, los rituales en torno a las puertas creaban un amortiguador que ayudaba a las personas a realizar la transición emocional y social. En la arquitectura, estos rituales se han visto respaldados por diseños concretos: escalones, patios, dinteles para inclinarse, puertas que se abren físicamente. En la vida moderna, la mayoría de estas pausas se han eliminado en favor de la rapidez y la comodidad. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿a qué precio? Cuando una persona entra en un edificio desde la calle y llega a su mesa sin siquiera una puerta que marque esa transición, ¿estamos perdiendo algo de la conciencia del espacio?

El historiador de la arquitectura Arnold Hauser señaló en una ocasión que la puerta es tanto una abertura como un obstáculo, y que lo que le confiere su carácter poético es precisamente esta dualidad: atrae y repele a la vez. Si eliminamos la sensación de umbral, los espacios corren el riesgo de convertirse en meros pasillos de tránsito y borrar la memoria cultural y el ritmo emocional acumulados a lo largo de generaciones. Por ejemplo, la limpieza o decoración del umbral de la puerta en las fiestas, las charlas de las abuelas en los umbrales de las puertas, el primer paso del año nuevo (una tradición sobre quién cruza primero el umbral): estas pequeñas acciones están relacionadas con la arquitectura de las entradas de las puertas. La nivelación de las entradas de las puertas puede contribuir a la atomización de la comunidad; si no hay umbral, tampoco hay un punto de encuentro liminal.

Entonces, ¿cómo podemos recuperar la entrada de la puerta como un espacio de encuentro? Los diseñadores pueden empezar por restaurar algunas de las capas y señales que hacen que la entrada sea especial. Esto no significa volver a las puertas medievales para su oficina, sino tal vez crear un pequeño vestíbulo que celebre el arte local o proporcione un boletín comunitario, algo con lo que entretenerse. La arquitectura residencial puede replantearse los porches o las entradas que se están perdiendo, diseñando equivalentes modernos (incluso un banco o una ampliación en el camino de entrada) para fomentar la interacción entre vecinos en el umbral. En los edificios públicos, puede ser útil hacer que las entradas sean intuitivas y a escala humana (en lugar de solo grandes huecos acristalados): utilizar materiales que inviten al contacto, incluir puertas que los usuarios puedan abrir manualmente (para dar una sensación de representación en la entrada, en lugar de sentir que se está entrando en un supermercado).

El diseño urbano también puede considerar los pasos, por ejemplo, hacia parques o campus, como momentos que transmiten identidad y dan la bienvenida (mediante señales, sí, pero también mediante el estrechamiento o ensanchamiento de las vías, las arcadas de los árboles, los cambios en la textura de las aceras que tus pies reconocen como «ahora he entrado»). Se trata de interpretaciones contemporáneas de los umbrales que aún pueden desempeñar una función psicológica.

Al final, cada puerta pregunta metafóricamente: ¿Quién eres y qué buscas aquí? Al cruzar la puerta debe haber un toque mágico: el corazón se acelera ligeramente ante lo desconocido que hay al otro lado o la tranquilidad que proporciona el regreso a casa. Como pensaba Bachelard, «la puerta… acumula deseos y tentaciones: la tentación de abrir las profundidades últimas del ser». Nuestros antepasados construyeron umbrales que respondían a esta llamada, umbrales que protegían pero despertaban la curiosidad, que aislaban pero conectaban. Como arquitectos, urbanistas y usuarios de espacios, nos corresponde no permitir que el umbral del significado se deslice por debajo del umbral de la diferencia. En una época en la que podemos ir a cualquier lugar al instante, debemos recordar la sabiduría de la pausa en la puerta, del apretón de manos en el umbral, de la respiración antes de entrar. A través del diseño y los hábitos, podemos revivir la puerta como una pausa significativa, un lugar donde se unen la vida exterior y la interior, y que nos recuerda que cada paso nos da la oportunidad de darnos cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Descubre más desde Dök Arquitectura

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.