住宅や共有スペースのデザインは、文化的価値観と環境的制約の両方を反映し、コミュニティの相互作用のあり方を大きく形作る。 南ヨーロッパの中庭を中心としたレイアウトから、北米の垂直な社会空間、東アジアのコンパクトなマイクロガーデンまで、地域によって建築の伝統や都市計画戦略は異なり、社会的なつながりの機会を生み出している。

地域の違い

南ヨーロッパ

スペインやイタリアなどでは、温暖な気候と社会的伝統から、中庭を中心とした住宅が長く好まれてきた。 例えば、バルセロナの新しいラ・ボルダ協同組合は、28戸の住戸を開放的な中庭と共有のルーフテラスで囲んでいる。 これは古い類型を反映している: 20世紀半ばのイタリアの社会住宅(例えばローマのINA-Tuscolanoプロジェクト)では、内部庭園を囲むように6〜8階建てのブロックを配置し、同じブロック内に学校や店舗を統合していた。

20世紀初頭でさえ、ニケアなどの歴史的なギリシャの居住区では、共同中庭(共同ランドリーや子供の遊び場がある)を囲むように35m²の小さなアパートが建てられていた。 これらの中庭は、建物を自然に冷やし、住民のための半公共的な玄関として機能し、近隣住民の交流や共有活動(ガーデニング、子供のゲーム、夜の集い)を促している。

北米

対照的に北米では、社交スペースは垂直方向や建物の前面に押し出されることが多い。 ニューヨークなどの都市の高層住宅や中層住宅では、限られた床面積を共同屋上デッキやテラスで補っていることが多い。 例えば、ブロンクスにあるヴィア・ヴェルデは、屋上にコミュニティ・ガーデン、最上階にラウンジのある中庭、さらに運動場や円形劇場を備えている。 これらのアメニティはすべて居住者全員に開放されており、共有スペースを通じて「社会の持続可能性」を重視するデベロッパーの姿勢を反映している。

同様に、アメリカの伝統的な長屋では、玄関の踊り場を家の半公共的な延長として使っている。 ジェーン・ジェイコブズは、ブラウンストーンの踊り場(一段高くなった入り口の階段)が、隣人たちが集い、通りの生活を眺める「近所の円形劇場」として機能していることを指摘している。 アメリカのデザイン文化は、(セットバック、プライベートな中庭、安全なエントランスなど)個人のプライバシーに報いる傾向があり、共有スペースはブロックのレイアウトに内在するものではなく、むしろ付加的なアメニティとして扱われることが多い。

東アジア

東京のような密集した都市では、最低限のオープンスペースでやりくりしなければならない。 アパートメントには狭いバルコニーしかないことが多いが、建築家はそれを「マイクロ・ガーデン」として利用している。 例えば、東京のあるプロジェクトでは、バルコニーは床面積にカウントされないため、各住戸には小さな植栽テラスが設けられている。 こうした小さなバルコニー(日本の伝統的なエンガワのパティオのようなもの)は、屋内と屋外の境界を曖昧にするが、実際には、グループで交流するためというよりは、個人的な用途(洗濯物を干したり、植木鉢を置いたり)に使われることが多い。

しかし、共同スペースは出現しつつある: アジアの多くのタワーには、混雑した都市から逃れるための共同スカイガーデンや屋上デッキがある。 建築規制はこれらすべてを形成している: 東京ではバルコニーが認められているため、緑豊かなファサードになる。一方、ニューヨークでは屋上へのアクセスに階段やエレベーターが必要で、テラスのデザインに影響を与える。 文化的な考え方も重要である。 ある社会では、プライバシーは非常に重要である: ヨルダンの住宅に関する研究で観察されたように、「プライバシーは文化的・宗教的価値観に深く組み込まれており、家族の生活が外から見えないようにする」ことが支配的である。 このような規範があるため、これらの地域の設計者は共有スペースを制限したり、大きく遮蔽したりすることが多い。 これとは対照的に、南欧の人々は中庭や広場を共有することを日常生活で受け入れやすい。

都市の形態と社会空間の活性化

街区や通りのレイアウトが異なれば、偶然の出会いの機会も大きく異なる。 バルセロナのアシャンプラ地区では、8角形(「面取り」)のコーナーを持つ規則正しいグリッドが、交差点を開放し、見通しを良くするために明確にデザインされている。 各ブロックにはもともと中央の中庭と多数の光井戸があり、建物の高さはすべての住戸に日光が当たるように適度に保たれていた。 地上階は商業施設(ショップやカフェ)、上層階は住宅となっており、常に通りの賑わいを生み出していた。

今日のバルセロナの「スーパーブロック」(Superilla)構想は、この基盤の上に成り立っている: 3×3のブロックのグループは交通が遮断され、内部道路は歩行者用の広場やサイクリングロードに生まれ変わる。 プランナーは、社会的結束を促進するために、住民から徒歩10分以内に施設や公共スペースがあることを強調している。 実際、アシャンプラ・モデルは、きめの細かいグリッド(交差点とファサードの最大化)と統合された複合利用を組み合わせ、多くのノード(店舗、面取りされた広場、中庭)で気軽な集まりができるようにしている。

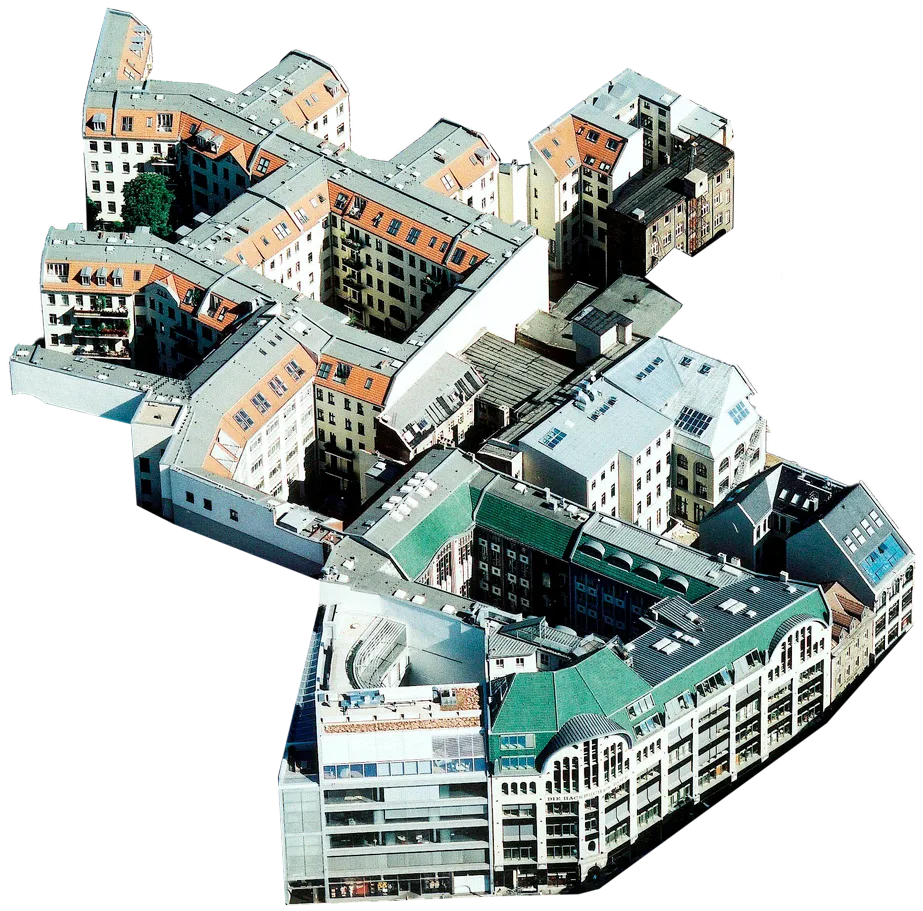

ベルリンやパリのような周縁ブロック都市では、建物はプライベートな中庭を囲むように強固なエッジを形成している。 ベルリンの歴史的な “ヘーフェ”(中庭のあるブロック)は、このことをよく表している。通りに面したアパートの背後には、かつて社会階級によって分けられていた深い中庭がある。

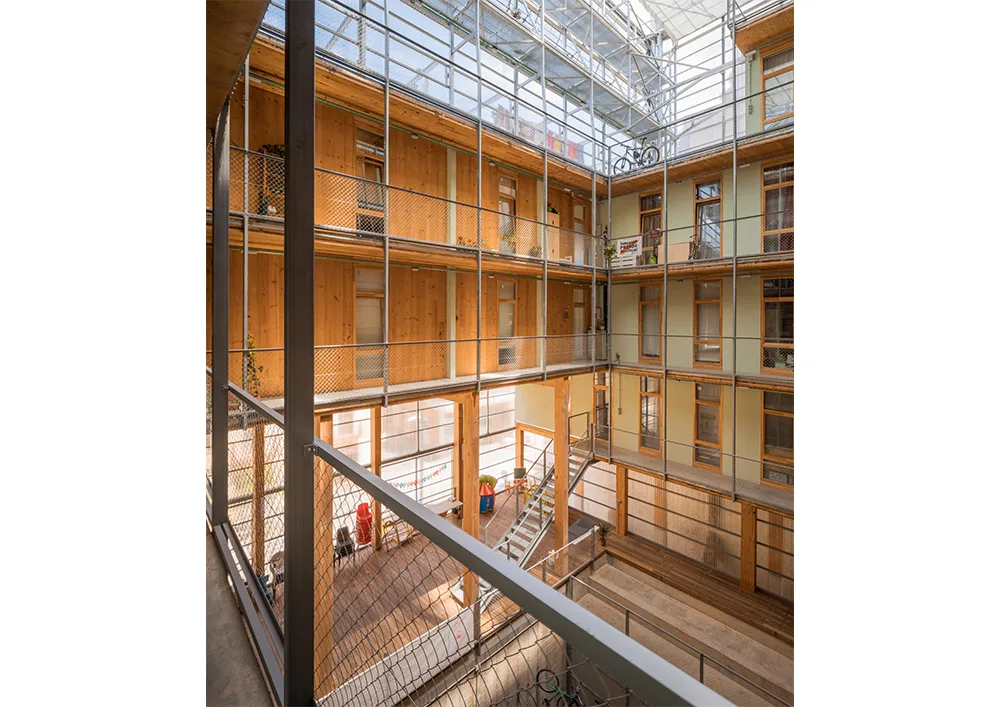

今日、これらの中庭には、庭園、作業場、カフェなどがあることが多い。 ある著者が言うように、ベルリンの中庭は「アパート、オフィス、工房、店舗、ギャラリー、カフェ、庭園を含んでいる。 中庭は、ベルリンのストリートライフにユニークな形でエネルギーを送り込んでいる」。 言い換えれば、これらの半個室の中庭は、居住者にとって隠れたミニ広場として機能する。 1階のエントランスや通りに面した通路は、通行人にこのような内側の生活を垣間見せる。 これらのブロックの透過性(開放的な通路か管理された通路か)とファサードの透明性(店舗ファサードか真っ白な壁か)は、活気に大きく影響する。 内部通路が開放的か、少なくとも見通しが良く、内部のバルコニーやギャラリーから共用庭が見渡せれば、人々は公共空間と私的空間がつながり、長居や通り抜けを誘われるように感じる。

これとは対照的に、オープンプランやモダニズムのスーパーブロック(ル・コルビュジエの公園内のタワーや戦後の多くの団地を思い浮かべてほしい)は、自然発生的な出会いを妨げる傾向がある。 ここでは、住宅やタワーが点在し、それらの間に芝生や駐車場がある。多くの場合、通りの細かいグリッドはなく、入り口は景観の陰に隠れていることがある。

ジェーン・ジェイコブズは、このような集落には、街路生活に必要な「短いブロック、住宅の密度、多様な用途」が欠けていると指摘した。 多孔性や魅力的な敷居がなければ、住民が交流できるのは、計画された結節点(遊び場やコミュニティセンター)に限られ、すべてのブロックで交流できるわけではない。 最近、都市デザイナーは、広場や歩行者専用道路、地域ごとの「都市の部屋」を新しい開発に再び導入することで対応している。 例えば、複合施設の1階には広場があり、アパートには中庭があり、ビルとビルの間には「アゴラ」がある。 建物内部でも、デザイナーは「垂直ロビー」を作っている: オランダのある再開発ビルでは、従業員同士が階段で行き来できるように、階段の幅を広くとった吹き抜けを設けた。

まとめると、交差点とエッジを最大限に生かしたグリッドパターンとマスキング(そして、個人住宅から公道への移行を提供する)は、日常的な社会的出会いを奨励し、一方、孤立したスーパーブロックやゲートブロックは、それらを抑制する傾向がある。

出会いを促す建築のディテール

建物規模では、特定の要素が、魅力的な停止点と視線を作り出すことで、自然発生的な集まりを振り付けることができる。 広い階段はその一例だ。 エバーノートのオフィスでは、フロアとフロアの間に白いアッシュカラーの大きな階段があり、広い階段の両脇にはクッション付きのベンチシートが置かれている。 この「幅の広い階段にはクッション性のあるステップシートが設置」され、社員が途中で座って話をする自然な場所になっている。 同様に、ニューヨークのノイエハウスのコワーキングスペースでは、エントランスロビーに段差のある「スパニッシュ・ステップス」が設置されている。このコンクリート階段は、インフォーマルな仕事やイベントのための講堂席として機能する。 階段を階段状のソファや円形劇場のようにデザインすることで、建築家は通路を、立ち止まる場所や視線が組み込まれた社交の拠点に変えている。

オープンエアのギャラリーやバルコニーもコミュニティを動かす。 ラカトン&ヴァッサルの社会住宅改修(フランス)では、既存のタワーにガラス張りの広々としたバルコニーと「ウィンター・ガーデン」を設けた。 これにより、各居室の居住スペースが2倍になり、住民が交流できる共有スペースが生まれた。 ラカトンが説明するように、「良い建築とは生活に開かれたもの」である。ベランダを取り壊すのではなく、追加することで、入居者が適応できる柔軟な半オープンスペース(植物を育てたり、おしゃべりしたり、洗濯物を干したり)を提供した。

伝統的な環境では、エンガワがその典型である: エンガワとは、屋内空間を庭に向かって拡張する屋根付きの木製の縁側のことで、文字通り「屋内と屋外の間の空間」である。 文字通り「屋内と屋外の間の空間」であり、隣人はここでお茶を飲んだり、そよ風を楽しんだりすることができる(下の画像参照)。 このように敷居が幾重にも重なることで、プライベートとパブリックが曖昧になり、家からエンガワ、そして通りへと徐々に移動し、何気ない挨拶がより自然になる。

形状:日本の伝統的な縁側は、軒下から外へと室内空間を広げ、一年中くつろいだり、おしゃべりしたりできる快適な空間を提供する。

より広い意味では、踊り場やポーチ、半オープンのロビーといった敷居の層が、触れ合いの瞬間を誘う。 建物の入り口が道路とアパートの間にある場合(例えば、タウンハウスの踊り場や奥まったロビー)、通行人と建物の居住者は自然にぶつかる。 突出したバルコニーや二重天井の廊下など、さりげない工夫でも間を作ることができる: SANAAのロレックス・ラーニング・センター(EPFL)は、閉ざされた廊下の代わりに掃き出し式のスロープと14のガラス張りのアトリウムを採用している。

緩やかな傾斜の小道と「ソーシャル・スペース」と呼ばれる中庭は、あらゆる階層の人々が簡単に行き来できるようになっている。 SANAAは、この建物を「親密なパブリック・スペース」と表現し、その流動的な内部全体で「インフォーマルな出会いを促す」ように設計されていると説明している。 一言で言えば、建築家は、広い階段、オープンギャラリー、中層階のテラスやポーチを通して、回遊空間と居住空間の境界線を曖昧にし、アクセシビリティと利用者の選択を尊重しながら、視線と自発的な対話の機会を創出している。