L’architettura è stata a lungo definita dal sapiente gioco della luce – ma che dire del suo silenzioso compagno, l’ombra? Dai recessi bui degli antichi templi alle facciate illuminate dai laser delle città moderne, le ombre, siano esse progettate dagli architetti o meno, si formano continuamente e modellano il nostro ambiente costruito. In realtà, ciò che non progettiamo – le ombre create dalle forme, gli spazi bui tra le luci – può dirci molto. Le ombre determinano il modo in cui percepiamo lo spazio, influenzano le nostre emozioni e i nostri comportamenti, e ci portano persino a trarre conclusioni etiche su chi beneficia della luce e chi marcisce nell’oscurità. Per scoprire questo linguaggio segreto, affrontiamo cinque domande tematiche e vediamo come le ombre siano diventate un materiale architettonico non verbale, quali messaggi sociali e psicologici si nascondano negli spazi non illuminati, come le ombre lasciano un segno nella memoria e nell’atmosfera, le scelte etiche che stanno dietro alla progettazione (o al rifiuto di progettare) delle ombre e come abbracciare le ombre possa avviare un nuovo dialogo sulla sostenibilità. In questo processo, vediamo che le ombre non sono solo assenza di luce, ma un’entità a sé stante. Alla fine, emerge che l’ombra è uno strato indispensabile e attivo della narrazione dell’architettura.

In architettura, anche gli elementi che non sono presenti nel vostro progetto raccontano qualcosa. Nei paragrafi seguenti analizzeremo il linguaggio delle ombre, un linguaggio estetico, sociale, psicologico, etico ed ecologico. Nel farlo, invitiamo a un uso più consapevole della luce e delle ombre nel progetto. Dopo tutto, come dice Tanizaki, “senza ombra non ci sarebbe bellezza” (Tanizaki, 1977). Entriamo nella penombra e ascoltiamo.

1. Come fanno le ombre a diventare un materiale architettonico senza parole?

La luce inonda la Chiesa della Luce di Tadao Ando a Osaka. Le pareti di cemento sono perforate da aperture a forma di croce, che proiettano un’intensa luce incrociata nella cappella buia. L’interazione tra luce e oscurità è intenzionale: Ando utilizza l’ombra come materiale per plasmare l’esperienza spirituale.

Le ombre non sono solo assenza di luce, ma fungono anche da strato architettonico. Quando progettano gli edifici, gli architetti si concentrano solitamente sui materiali solidi e sulla luce, ma le ombre che si formano all’interno e intorno a questi elementi influenzano profondamente la forma e la percezione. Come ha poeticamente affermato Louis Kahn, “Tutti i materiali presenti in natura… sono costituiti da luce esaurita e questa massa rugosa chiamata materiale crea un’ombra, e l’ombra appartiene alla luce”. Per Kahn, lo scopo principale del materiale è quello di creare ombra – il che implica che l’ombra è parte integrante dell’architettura tanto quanto il cemento o l’acciaio (Kahn, 1969). La luce, “fonte di tutte le cose”, rivela la sua forma attraverso le ombre. In altre parole, un muro, una colonna o un tetto diventano realmente leggibili e belli solo grazie alle ombre che creano. Come ha osservato un accademico, “l’ombra completa la composizione architettonica, fungendo da elemento di contrasto che aumenta la profondità, la consistenza e il contrasto”. L’ombra, lungi dall’essere un sottoprodotto, può essere un elemento progettato intenzionalmente, un materiale “muto” che gli architetti utilizzano per aggiungere ritmo e ricchezza allo spazio.

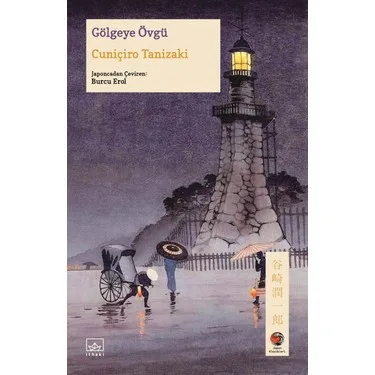

Nel corso della storia, i maestri architetti lo hanno capito. Ad esempio, l’architettura tradizionale giapponese si è adattata perfettamente ai sottili effetti delle ombre. Nella sua opera Elogio dell’ombra, Jun’ichirō Tanizaki ammira la luce soffusa e indiretta di una classica stanza giapponese, dove gli schermi di carta shōji trasformano la luce del sole in un bagliore morbido e una ciotola laccata brilla misteriosamente in un angolo buio (Tanizaki, 1977). Tanizaki scrive: “Senza ombre non ci sarebbe bellezza”, confrontando le sue preferenze in materia di illuminazione con la “luminosità riflessiva” dell’Oriente e la “luminosità superficiale” dell’Occidente. Nelle tradizionali stanze tatami entra pochissima luce diretta; invece, la luce viene filtrata e ammorbidita, creando gradienti di ombra che evocano pace e profondità. Le ombre sono intenzionali: sono una sorta di spazio negativo che esalta i materiali modesti (legno, carta, paglia) con un’aura tranquilla. L’osservazione di Tanizaki “Mentre la carta occidentale riflette la luce, la nostra carta la assorbe e la avvolge delicatamente” sottolinea come le scelte di design (in questo caso materiali semitrasparenti e opachi) determinino la presenza dell’ombra e quindi l’atmosfera. Questo tipo di atteggiamento culturale considera l’ombra non come qualcosa da eliminare, ma come un valore, persino come un materiale di bellezza.

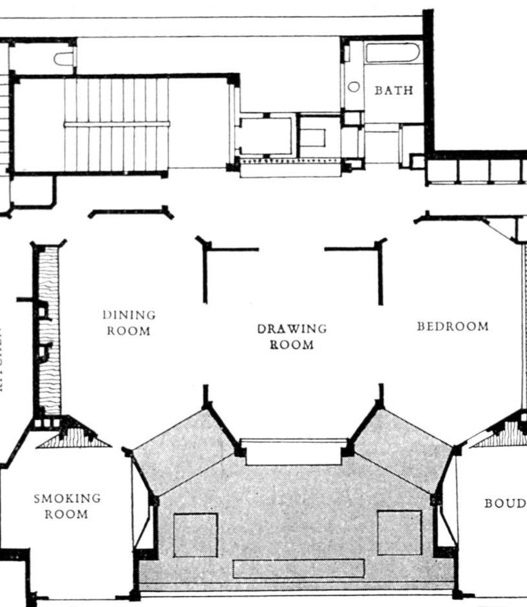

Kyoto’daki Tenryū-ji Tapınağı’nın Daihōjō salonunuall’interno

Nell’architettura moderna, un simile rispetto per l’ombra è riscontrabile anche nelle opere di Louis Kahn, Tadao Ando, Peter Zumthor e di altri architetti che ne sono stati influenzati. Kahn, nella conferenza “Silenzio e luce” tenuta alla fine degli anni ’60, sosteneva che anche uno spazio destinato a essere buio deve contenere una “misteriosa apertura” per rivelare la sua oscurità. In edifici come il Salk Institute e il Kimbell Art Museum, le file di colonne e le volte creano un ritmo “luce no, luce sì, luce no”, conferendo alla forma una leggibilità tattile attraverso un design essenzialmente basato sull’ombra. Come osservato da Thomas Schielke, le pareti monolitiche di Kahn sono diventate “una tela tridimensionale per i giochi di ombre”. L’ombra era un elemento indispensabile per rivelare l’ordine e la forma dei volumi di Kahn. Ad esempio, la texture delle superfici in mattoni o pietra è rivelata dalle ombre dei loro rilievi; L’uso di profonde nicchie e persiane da parte di Kahn ha permesso di modulare la luce che entrava negli spazi interni: invece di illuminare ogni angolo, ha creato gradienti di ombra e sacche che conferivano un senso di monumentalità e “silenzio”.

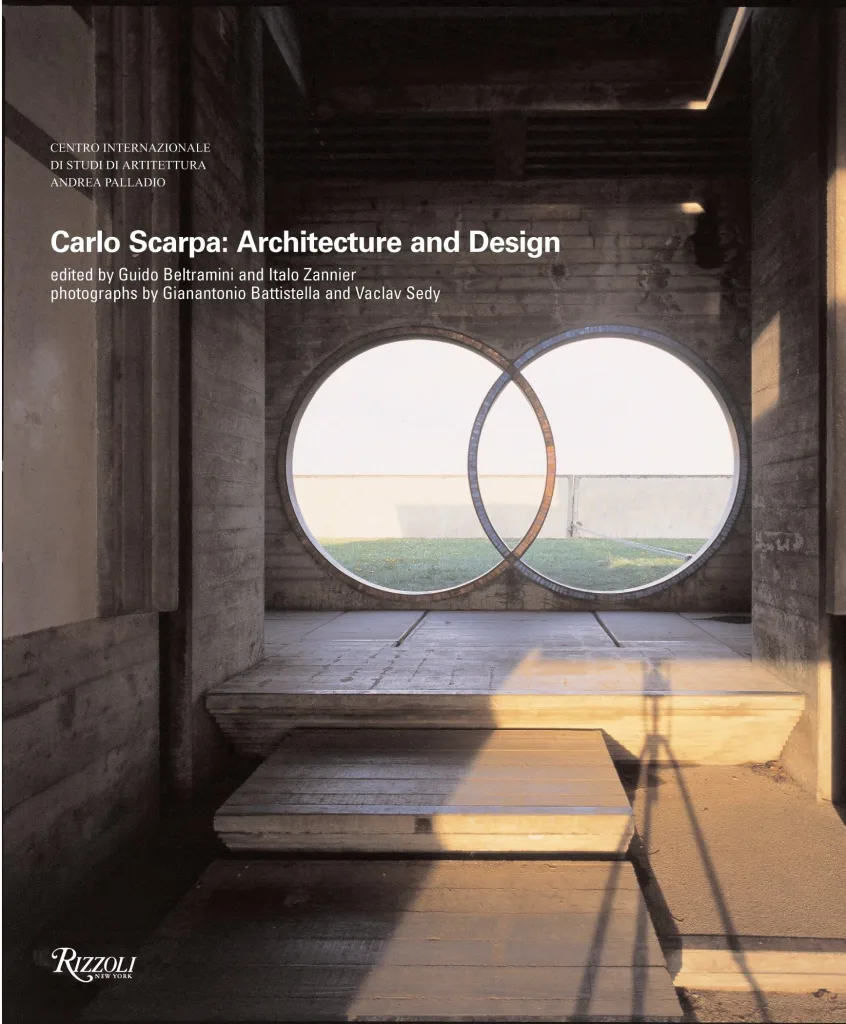

Anche le linee guida odierne accettano tacitamente il ruolo dell’ombra. Le applicazioni standard di illuminazione architettonica (ad esempio, le linee guida IESNA) si concentrano generalmente sull’eliminazione dei “punti bui” al fine di garantire un’illuminazione sufficiente per lo svolgimento delle attività e la sicurezza. Paradossalmente, però, ogni luce aggiunta crea anche nuove ombre, come sottolineato anche dagli esperti di prevenzione della criminalità: “L’illuminazione fa anche un’altra cosa: crea ombre. Ogni fonte di luce crea anche zone d’ombra”. Quando progettano solo le parti illuminate di un edificio, gli architetti possono involontariamente lasciare delle ombre residue. Tuttavia, i progettisti più importanti dimostrano che è possibile arricchire il design modellando intenzionalmente queste residue ombre. Ad esempio, l’inserimento di una galleria con colonne in una facciata non solo aggiunge un elemento aggiuntivo alla struttura, ma crea anche un gioco di luci e ombre durante il giorno. Uno schermo traforato o una grata (mashrabiya) non sono solo elementi decorativi, ma creatori di ombre che decorano le superfici interne con motivi dinamici. Il modernista italiano Carlo Scarpa ha considerato l’ombra come una forma di disegno: nel Museo di Castelvecchio, strette fessure e rientranze creano lunghe ombre che sottolineano ogni combinazione di materiali. La cura che Scarpa ha dedicato ai dettagli in cemento, pietra e metallo include rientranze negative per catturare le ombre e quindi attirare l’attenzione sui bordi e sulle texture. Questi esempi possono essere considerati come un “schizzo con l’ombra” intenzionale, tanto quanto gli architetti modellano gli oggetti solidi.

Le ombre diventano un materiale architettonico non verbale, modellando la percezione della massa, della scala e della consistenza. Aggiungono ritmo alle file di colonne, peso alle masse e morbidezza alla luce. Le ombre, adottate direttamente da Tanizaki o Kahn o utilizzate intuitivamente dagli architetti per aggiungere profondità, sono sempre presenti e parlano. Quando gli architetti ignorano le ombre e vedono la luce come la conquistatrice dell’oscurità, spesso si ottengono spazi piatti e eccessivamente illuminati che perdono il senso delle dimensioni. Al contrario, quando gli architetti progettano tenendo conto delle ombre, gli edifici assumono spesso un aspetto più ricco e attraente. Come dice un proverbio giapponese, “la bellezza di un oggetto sta nella sua ombra”. Gli architetti che considerano l’ombra come uno strato importante possono lavorare non solo con pareti e finestre, ma anche con la penombra, ovvero un materiale non solido, temporaneo ma parte vitale dell’atmosfera.

2. Quali sono i messaggi sociali e psicologici nascosti nelle aree buie?

Se la luce è generalmente associata all’informazione, alla sicurezza e all’inclusività, l’oscurità e l’ombra possono avere significati sociali più ambigui: a volte invitano al mistero e all’intimità, altre volte possono essere segni di pericolo o abbandono. Nell’architettura e nella progettazione urbana, le ombre spesso fanno appello al nostro istinto di sicurezza, comfort e accoglienza in un luogo. Una tromba delle scale scarsamente illuminata in un condominio pubblico, un sottopassaggio ombreggiato o un parco non illuminato di notte inviano messaggi alle persone che li incontrano. In questa sezione si esamina come la mancanza di luce, ovvero le ombre intenzionali o involontarie nel nostro ambiente costruito, trasmetta segnali sociali e psicologici. Le aree buie sono confortevoli o spaventose? L’ombra è un rifugio dopo il tramonto o un’area da evitare? Ricerche condotte nell’ambito della psicologia ambientale e su casi reali urbani dimostrano che il contesto gioca un ruolo fondamentale. L’ombra in una sala sacra può suscitare ammirazione, mentre l’ombra in un vicolo può suscitare paura.

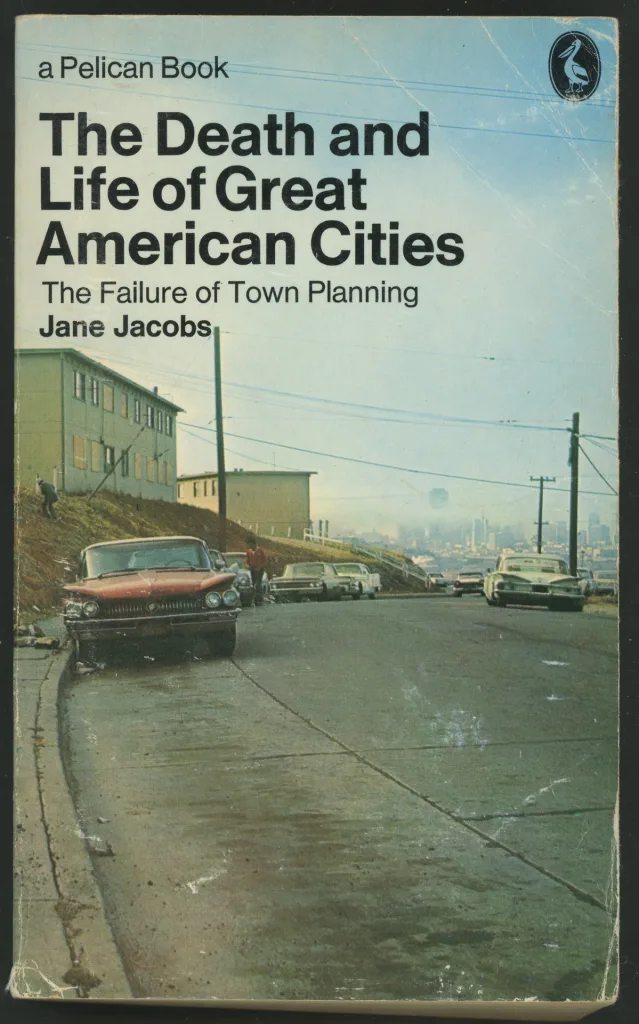

Uno dei messaggi sociali più evidenti dell’illuminazione riguarda la sicurezza. Un’illuminazione adeguata rende un luogo più sicuro, mentre l’oscurità può causare ansia. La famosa urbanista Jane Jacobs ha osservato questo fenomeno nella sua importante opera The Death and Life of Great American Cities (1961). Jacobs ha sottolineato che la criminalità e i comportamenti antisociali sono più diffusi in ambienti in cui “non ci sono occhi sulla strada”, spesso associati a un’illuminazione insufficiente. Nei quartieri poveri delle città da lei studiati, “le strade erano spesso così buie che era opinione diffusa che la causa dei problemi fosse l’illuminazione stradale insufficiente” (Jacobs, 1961, p. 37). Ha riconosciuto che una buona illuminazione può incoraggiare le persone a uscire e a sorvegliare le strade. Quando i marciapiedi sono ben illuminati di notte, le persone sono incoraggiate a “contribuire con i propri occhi” alla sicurezza stradale, poiché possono camminare tranquillamente. Pertanto, uno spazio pubblico non illuminato o molto buio trasmette spesso il messaggio: “Stai lontano, nessuno ti vede, qui sei solo”. Questo è il miglior esempio del messaggio indesiderato che trasmette l’ombra. Un tunnel pedonale buio o le scale di un condominio indicano agli utenti che quel luogo non è curato o sorvegliato, il che può aumentare l’ansia. Studi empirici lo confermano: il buio aumenta la paura della criminalità e può limitare i comportamenti, soprattutto dei gruppi più vulnerabili. Ad esempio, i sondaggi mostrano che molte persone (soprattutto donne) evitano i parchi o le fermate dei mezzi pubblici dopo il tramonto: si tratta di una sorta di autocontrollo dovuto al pericolo percepito (van Rijswijk & Haans, 2015). In uno studio, il 76% delle morti dei pedoni si è verificato al buio e si è scoperto che l’oscurità riduce il senso di sicurezza percepito dai pedoni, spingendoli a cambiare percorso o a non viaggiare affatto di notte. Pertanto, l’assenza di luce può escludere completamente le persone dagli spazi pubblici, il che costituisce un forte impatto sociale della progettazione non illuminata.

Tuttavia, Jacobs ha anche avvertito che la luce da sola non è una panacea per tutti i mali. Un’area illuminata ma deserta rimane comunque pericolosa: “In assenza di occhi vigili, nelle stazioni della metropolitana ben illuminate possono essere commessi crimini terribili, e di fatto vengono commessi… Nei teatri bui, invece, dove sono presenti molte persone e molti occhi vigili, crimini di questo tipo non vengono quasi mai commessi”, ha scritto. Questo sottolinea un punto sottile: gli spazi non illuminati non sono automaticamente pericolosi e quelli illuminati non sono automaticamente sicuri – dipende dalla presenza di altre persone e dal contesto generale del design. In effetti, designer e psicologi parlano del concetto di “visibilità e rifugio”. Una luce intensa garantisce la visibilità (la capacità di vedere l’ambiente circostante), ma senza riparo, un’eccessiva luminosità può creare una sensazione di esposizione; gli angoli in ombra garantiscono il rifugio (nascondiglio o comfort), ma un’eccessiva oscurità può nascondere le minacce. L’ideale, soprattutto nella progettazione urbana pubblica, è un equilibrio: un’illuminazione moderata e uniforme che riduca al minimo i punti ciechi e allo stesso tempo prevenga l’abbagliamento. Le linee guida del Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) sottolineano questo equilibrio. Si raccomanda di evitare contrasti netti che creano “abbagliamento e ombre profonde” e di garantire invece un’illuminazione uniforme e adeguata (Crowe, 2000; Cianci, 2023). Un esperto di CPTED scrive che gli apparecchi di illuminazione eccessivamente luminosi possono avere un effetto contrario, creando abbagliamento e zone d’ombra dove gli aggressori possono nascondersi. In effetti, se non progettati correttamente, “una maggiore illuminazione non è sempre sinonimo di maggiore sicurezza”: questa è una lezione che molte città hanno imparato installando solo proiettori nelle zone problematiche. Un’illuminazione mal progettata può rendere un’area ostile piuttosto che accogliente; ad esempio, i proiettori potenti sotto un sottopassaggio possono creare un’atmosfera da cortile di una prigione che scoraggia non solo i criminali, ma tutti. Pertanto, l’effetto deterrente dell’ombra può essere duplice: l’eliminazione strategica dell’oscurità nascosta può scoraggiare i criminali, ma i bagliori di luce indiscriminati possono disturbare il comfort e scoraggiare gli utenti legittimi.

Questa dinamica è chiaramente illustrata da esempi tratti dalla vita reale. Prendiamo ad esempio gli alloggi pubblici della città di New York. Storicamente, molti NYCHA (New York City Housing Authority) vani scala e corridoi erano scarsamente illuminati a causa di infissi rotti o di negligenza progettuale, e questa situazione causava crimini e tragedie. Nel 2014, in un complesso residenziale di Brooklyn si è verificato un evento terribile in una tromba delle scale buia: Akai Gurley, un residente, è stato ucciso accidentalmente da un agente di polizia di pattuglia che si è spaventato al buio. Poiché le luci difettose della tromba delle scale non erano state riparate, l’area comune era diventata una trappola mortale. Questo incidente ha dimostrato che lasciare un’area al buio (non provvedendo alla progettazione o alla manutenzione dell’illuminazione) equivale a trascurare la sicurezza dei residenti in senso lato. Era un messaggio che indicava che quell’area, e quindi i suoi utenti, non erano considerati importanti dalla città. In risposta, le autorità hanno installato un nuovo sistema di illuminazione, ma come vedremo, anche questo ha un messaggio sociale complesso.

D’altra parte, a metà degli anni 2010, NYC ha provato un approccio completamente opposto nei progetti residenziali: illuminare eccessivamente le aree. Nell’ambito di un programma pilota, per prevenire scontri armati e crimini (in risposta all’aumento della violenza), sono stati installati potenti proiettori temporanei nei cortili e nelle strade di alcuni complessi residenziali pubblici. Queste torri LED illuminavano gli alloggi “come uno stadio” per tutta la notte. Il risultato? Molti residenti hanno detestato queste torri. L’illuminazione eccessiva ha fatto sentire i residenti osservati e insonni. In un rapporto si legge che “le luci intense e opprimenti consentono una sorveglianza costante… [i residenti] a sentirsi a disagio nelle loro case”. Mentre le autorità sostenevano che “una strada ben illuminata previene i crimini meglio di una strada buia”, i residenti ritenevano che la copertura luminosa li facesse sentire come sospetti sotto sorveglianza e trasformasse i loro cortili in spazi alienanti. Dal punto di vista sociologico, ciò significa che un’illuminazione eccessiva può esprimere una mancanza di sicurezza, persino un controllo punitivo, proprio come un’illuminazione insufficiente può significare negligenza. Nelle comunità povere, l’illuminazione di sicurezza intensa può trasformarsi in quella che gli accademici chiamano “polizia architettonica”, un ambiente fisico che trasmette il messaggio che i residenti sono costantemente sospettati (Creatura, 2017). In questo modo, l’ombra e la luce assumono significati politici: chi è illuminato da morbide luci stradali e chi da abbaglianti proiettori è legato alla disuguaglianza. Nei quartieri ricchi, di notte le strade sono generalmente illuminate in modo confortevole con luci calde e intermittenti, lasciando un po’ di oscurità per garantire privacy e atmosfera. Al contrario, le aree urbane a basso reddito possono essere esposte all’oscurità a causa della diminuzione degli investimenti o all’illuminazione eccessiva a causa di misure di sicurezza aggressive. Entrambe le situazioni estreme trasmettono un messaggio.

La psicologia ambientale studia anche l’effetto dell’oscurità sullo stress e sull’umore. L’oscurità aumenta la nostra consapevolezza dell’ignoto: si tratta di una reazione primitiva che, a seconda del contesto, può essere eccitante o stressante. L’oscurità può essere accogliente e rilassante perché crea un’atmosfera intima e un senso di privacy e rifugio, come in un angolo tranquillo di un ristorante. Al contrario, un parcheggio buio aumenta la frequenza cardiaca. Alcune ricerche hanno dimostrato che l’ansia di personalità delle persone influisce sulla loro tolleranza al camminare al buio (van Rijswijk & Haans, 2015). Le persone con un alto livello di ansia percepiscono più rischi negli ambienti bui e desiderano una maggiore illuminazione. Anche il colore dell’illuminazione può influire sulla percezione della sicurezza: i LED bianchi luminosi possono rendere una scena nitida ma fredda, mentre una luce gialla più soffusa può essere più accogliente ma anche un po’ inquietante. Le città stanno ora sperimentando luci regolabili per creare l’atmosfera giusta. Ciò dimostra ancora una volta che si riconosce l’influenza delle ombre create dal design dell’illuminazione sulla psicologia delle persone.

Un altro messaggio nascosto delle aree non illuminate è l’esclusione. Quando un parco o una piazza non sono illuminati di notte, il messaggio implicito è: “Quest’area è attualmente chiusa (o non è accessibile)”. Confrontiamo due piazze pubbliche alle 22:00: una è illuminata da lampioni e negozi aperti, l’altra è buia, tranne che per un lampione in lontananza. L’oscurità della seconda indica che non è gradita la permanenza in questo luogo; ciò può essere persino imposto dalla legge (molti parchi chiudono ufficialmente al tramonto e non vengono illuminati per indicarlo). Questa situazione può avere conseguenze anche in termini di uguaglianza: se solo alcuni quartieri dispongono di spazi pubblici vivaci e illuminati 24 ore su 24, gli altri quartieri perdono di fatto i loro spazi pubblici dopo il tramonto. Le aree urbane trascurate non solo hanno generalmente meno risorse, ma dispongono anche di un’infrastruttura di illuminazione più debole, il che porta alla creazione di “deserti di buio” che limitano la vita sociale alle ore diurne.

Al contrario, a volte le ombre vengono utilizzate per creare un’atmosfera particolare. Un salone di lusso può mantenere intenzionalmente un livello di illuminazione molto basso per dare ai propri clienti un senso di intimità e fascino. Chi frequenta questo locale si sente al sicuro in questo ambiente buio e intimo, protetto dai buttafuori, mentre chi viene da fuori può trovarlo intimidatorio o freddo. In questo modo, architetti e designer possono manipolare le ombre per plasmare l’immagine di un luogo (ad esempio, la sensuale penombra di un cocktail bar e le luci fluorescenti di un fast food). Si può dire che la psicologia delle ombre dipende dal contesto: il buio può essere “spaventoso” in uno spazio pubblico trascurato, ma può essere “elegante e confortevole” in uno spazio privato controllato.

È importante sottolineare le differenze culturali nell’interpretazione dell’ombra. La pianificazione urbana occidentale ha storicamente incoraggiato una maggiore illuminazione come simbolo di progresso e modernità (l’ideale della “Città della Luce”), mentre alcune tradizioni orientali e indigene apprezzano l’oscurità per la sua tranquillità. I significati dell’ombra non sono universali. Tuttavia, quasi tutte le persone provano un’intima avversione per l’oscurità totale, per motivi di sicurezza e di orientamento. Per questo motivo, gli ambienti non completamente illuminati (come le strade non illuminate) sono generalmente evitati.

I messaggi sociali e psicologici delle aree non illuminate sono complessi e potenti. Le ombre possono indicare sicurezza o mancanza di sicurezza: un angolo buio può essere rassicurante in un tempio, ma può sembrare minaccioso in una strada. L’oscurità può incoraggiare l’introversione o indicare l’esclusione dalla vita pubblica. I progettisti devono essere consapevoli che la decisione di illuminare o meno un ambiente trasmette un messaggio agli utenti. Come dice la famosa frase di Jacobs, “la luce viene utilizzata per dare maggiore importanza agli occhi”, ma senza le persone e il senso di cura collettiva, la luce da sola è “inutile”. L’obiettivo è quindi un design ponderato: utilizzare una luce sufficiente per trasmettere sicurezza e inclusione, ma lasciare abbastanza ombra per evitare l’abbagliamento e preservare l’atmosfera. Nell’ambito sociale, il linguaggio delle ombre deve essere creato con attenzione: troppo silenzio (oscurità) spaventa o allontana le persone; troppo rumore (illuminazione eccessiva) logora i delicati legami sociali sottoponendoli a un duro esame.

3. Come le ombre modellano la memoria architettonica e l’atmosfera?

L’architettura viene spesso definita la “memoria costruita” di una cultura, ma la memoria non risiede solo nelle pareti fisiche; risiede anche nella luce e nelle ombre che danno vita a queste pareti nel tempo. Pensate a un luogo che amate fin dall’infanzia; forse il cortile soleggiato di una scuola o l’interno di una chiesa al crepuscolo. Probabilmente il vostro ricordo è intriso della qualità della luce di un determinato momento della giornata: le lunghe ombre che si allungano sul prato nel pomeriggio o i granelli di polvere che danzano nei raggi di sole che entrano dalla finestra. Questi momenti fugaci di luce e ombra diventano parte dell’identità di un luogo nella nostra mente. In questo modo, le ombre creano segni temporali nell’architettura: ritmi quotidiani e stagionali che registriamo e ricordiamo nel nostro subconscio. In questa sezione si esamina come le ombre modellano l’atmosfera degli spazi e contribuiscono alla nostra esperienza e al nostro ricordo dell’architettura, legandola al tempo.

Da un punto di vista fenomenologico, studiosi come Christian Norberg-Schulz e Juhani Pallasmaa sostengono che il concetto di “genius loci” (spirito del luogo) sia fortemente legato alle condizioni naturali di luce e ombra di un luogo. “La luce rivela il genius loci di un luogo”, afferma Norberg-Schulz, sostenendo che ogni luogo ha una sua illuminazione caratteristica che gli conferisce identità. Ampliando questo concetto, possiamo dire che i disegni delle ombre – il modo in cui la luce del sole filtra attraverso gli alberi o il modo in cui gli edifici proiettano ombre in determinati momenti della giornata – sono elementi che rendono un luogo indimenticabile. Pallasmaa, The Eyes of the Skin e in altri scritti sottolinea l’esperienza multisensoriale e spesso afferma che “l’ombra dà forma e vita agli oggetti sotto la luce”, fornendo lo spazio in cui emergono l’immaginazione e la memoria (Pallasmaa, 1996). In un articolo del 2016, Pallasmaa ha scritto che “ogni luogo e spazio ha una sua luce particolare e la luce è l’elemento che influenza maggiormente l’atmosfera di un luogo”. Le differenze tra la luce del mattino e quella della sera, tra le ombre estive e quelle invernali, trasmettono all’architettura il fluire del tempo e questo influisce profondamente sul nostro stato d’animo e sulla nostra memoria in quei luoghi. Il nostro corpo si adatta a questi cicli (ritmi circadiani, cambiamenti stagionali) e l’architettura che enfatizza i ritmi delle ombre può rafforzare il nostro legame con il tempo naturale.

Prendiamo ad esempio il cortile del monastero dei college di Oxford o Cambridge. Questi cortili quadrangolari circondati da archi in pietra sono essenzialmente strumenti che seguono il sole. Man mano che il sole si muove, gli archi proiettano ombre mutevoli sul prato e sui marciapiedi. All’alba, un lato del monastero è in ombra profonda, mentre l’altro è illuminato; a mezzogiorno la situazione si inverte. Nel corso delle stagioni, la lunghezza di queste ombre si allunga e si accorcia: lunghe ombre blu nei pomeriggi invernali, ombre corte e nitide in piena estate. Le generazioni che hanno vissuto qui hanno interiorizzato silenziosamente questi ritmi. I ricordi di uno studente delle serate a Oxford includono probabilmente le ombre degli archi gotici che si allungano sulle pareti al suono delle campane della preghiera serale. L’atmosfera che si respira qui non è solo quella della pietra e della geometria, ma anche il gioco dinamico delle ombre che segnano la fine della giornata.

Le case di Barragán in Messico creano atmosfere contemplative grazie all’uso sapiente delle ombre. Ad esempio, nella Gilardi House, una parete rosa brillante è parzialmente coperta dall’ombra, il che rende la parte illuminata ancora più vivace. Il ricordo di questo spazio è legato al contrasto drammatico tra la luce colorata e le ombre profonde e suscita una reazione emotiva che va oltre la forma fisica.

La fenomenologia in architettura ci insegna che gli spazi sono molto più che semplici dimensioni spaziali: gli spazi sono eventi nel tempo e influenzano i nostri sensi e il nostro spirito. L’ombra è fondamentale in questo senso, poiché determina il modo in cui percepiamo uno spazio. L’architetto finlandese Pallasmaa sostiene che l’architettura moderna, dando un’importanza eccessiva all’illuminazione brillante e uniforme (da lui definita “architettura retinica”), ha perso le “profondità ombrose” che stimolano gli altri sensi e le emozioni. Negli ambienti tradizionali, ad esempio in una cattedrale buia, le ombre suscitano ammirazione e un senso di introversione (Pallasmaa, 1994). Le neuroscienze sostengono addirittura che i cambiamenti di luce e ombra aiutano a prevenire il disagio sensoriale e aiutano il nostro cervello a concentrarsi sul momento presente. Pertanto, l’atmosfera o l’aria dell’architettura è in gran parte modellata dal modo in cui la luce si trasforma in ombra. Il filosofo tedesco Martin Heidegger ha paragonato il concetto di “radura” (Lichtung) nella foresta al modo in cui una casa fornisce uno spazio aperto per l’esistenza – ricordiamo che la radura è definita dal contrasto tra luce e oscurità, sole e ombra.

I ritmi della luce diurna non sono solo una questione estetica, ma possono anche influire sul benessere. Recenti studi sulla salute circadiana sottolineano l’importanza dell’esposizione ai cambiamenti naturali della luce (compresi i periodi di luce più fioca) per il nostro orologio biologico. Gli edifici che consentono un movimento ad alto contrasto tra luce e ombra negli spazi aiutano gli utenti a mantenere la percezione del tempo e possono migliorare i cicli del sonno e l’umore (Webb, 2006). Ad esempio, gli ospedali stanno ora prendendo in considerazione l’uso di “illuminazione dinamica” invece dell’illuminazione fissa durante tutto il giorno. La presenza di movimenti naturali dell’ombra, come vedere i raggi del sole colpire il suolo e poi ritirarsi, dà un sottile senso di benessere psicologico e la sensazione che il mondo sia in movimento. In un ufficio, la luce del sole che entra nel pomeriggio alla fine della giornata lavorativa può stimolare la creatività (o almeno segnalare che è ora di tornare a casa!), mentre una luminosità costante e uniforme può far perdere al corpo la percezione del tempo. L’atmosfera descritta dall’architetto Peter Zumthor nel suo libro Atmospheres (2006) emerge da elementi astratti: “un brano musicale, uno spruzzo d’acqua, il gioco di luci e ombre” conferiscono a uno spazio la sua atmosfera. Le terme e le cappelle di Zumthor sono ricordate dai visitatori non solo per i dettagli dei materiali, ma anche per la caduta della luce sotto forma di strisce e macchie.

Concretizziamo questo concetto con l’esempio della memoria collettiva plasmata dall’ombra: il Monumento a Lincoln a Washington D.C. Il potere emotivo di questo monumento dipende in parte dall’illuminazione e dal design delle ombre. Durante il giorno, le colonne profonde creano linee d’ombra nette che circondano l’enorme statua seduta di Lincoln. I visitatori che salgono le scale dalla luce brillante del giorno entrano in un portico sempre più ombreggiato e vivono il passaggio da un ambiente ordinario a uno solenne. Quando ci si trova di fronte alla statua, ci si trova in un ambiente buio e la luce naturale proviene principalmente dall’alto e da dietro la statua.

Lo scultore Daniel Chester French e l’architetto Henry Bacon lo hanno progettato in questo modo. In realtà, quando il monumento fu costruito, si resero conto che il sole di mezzogiorno rifletteva la luce dal pavimento bianco e dalla piscina riflettente antistante, illuminando in modo spaventoso il volto di Lincoln e rendendolo molto piatto (senza le ombre desiderate). L’effetto era così fastidioso – il volto sembrava una maschera e privo di gravità – che furono costretti a rinnovare il soffitto con un sistema di illuminazione per ripristinare le ombre sotto le sopracciglia, il naso e il mento di Lincoln. Una volta corretto, il monumento, illuminato principalmente dall’alto in modo che gli occhi cadessero in ombra, acquisì un carattere pensieroso e malinconico e ritrovò la sua espressione seria. Ora immaginate il Lincoln Memorial di notte: la figura di Lincoln è illuminata da proiettori in modo da risplendere, ma la stanza circostante rimane relativamente buia. Il gioco delle ombre in basso fa rivivere la figura nella memoria: le fotografie catturano questo contrasto. I turisti ricordano spesso l’immagine quasi spirituale della statua che risplende nell’oscurità della stanza. In questo modo, l’ombra ha acquisito un significato simbolico: l’oscurità circostante simboleggia il peso della storia e del sacrificio, mentre la luce su Lincoln simboleggia la speranza infinita. Se il monumento fosse stato illuminato in modo uniforme e omogeneo, non avrebbe trasmesso la stessa sensazione. L’atmosfera di rispetto è stata letteralmente plasmata dalle ombre ed è proprio questo che è rimasto impresso nella memoria nazionale (Cresson, 1956).

Un altro esempio: le sale e le biblioteche dell’Università di Oxford hanno solitamente lunghe finestre che, con il passare delle ore, lasciano filtrare all’interno fasci di luce che penetrano attraverso le vecchie pareti rivestite di pannelli di legno. I laureati potrebbero non ricordare esattamente le dimensioni della stanza, ma “alle 5 del pomeriggio, quando il sole colpiva il tavolo da lettura, gli angoli rimanevano bui”. Questi frammenti di memoria sono legati alle emozioni, forse una sensazione di calma concentrazione o la malinconia del tramonto. L’architettura diventa il palcoscenico del dramma quotidiano della luce e dell’ombra. Queste esperienze temporali si accumulano e formano i nostri ricordi legati a quel luogo. Come afferma l’architetto Steven Holl, “L’architettura è la materializzazione di idee plasmate ed è un regno di fenomeni. I fenomeni (luce, ombra, colore, consistenza, suono) danno vita all’architettura” – e la vita implica il passare del tempo rivelato dalle ombre.

Le ombre indicano anche le stagioni nell’architettura. Pensate a una casa moderna progettata con cura: in inverno, la luce del sole bassa penetra in profondità all’interno e crea lunghe ombre, portando una piacevole luce solare sulla vostra poltrona preferita; in estate, invece, la sporgenza del tetto crea un’ampia ombra che mantiene fresco l’interno. I residenti anticipano questi cambiamenti stagionali dell’ombra e si affezionano emotivamente: forse si rallegrano quando il sole invernale raggiunge finalmente la parete posteriore (segno che le giornate stanno ricominciando ad allungarsi dopo il solstizio) o godono dell’ombra profonda del portico in un torrido pomeriggio di luglio. Il design solare passivo spesso include questo tipo di pianificazione intenzionale dell’ombra (torneremo su questo argomento nel capitolo 5 dedicato alla sostenibilità). Il punto chiave qui è che questi schemi di ombra diventano parte del carattere della casa, un ritmo atmosferico che può influenzare profondamente il legame di una persona con lo spazio. I ricordi di chi vive in quella casa includeranno, ad esempio, “il sole invernale color burro che si estende fino alla cucina” o “le ombre dei pergolati che si muovono nel soggiorno con il passare delle ore”. In un certo senso, progettare queste esperienze di ombra significa progettare i ricordi.

Un esempio simile si trova anche nel cinema: i registi utilizzano luci e ombre (chiaroscuro) per creare atmosfera e memoria nelle scene – pensate alle iconiche persiane oscurate del film noir o alla luce solare screziata dei film di Terrence Malick. Allo stesso modo, anche gli architetti possono creare effetti cinematografici che rimangono impressi nella memoria. La Cappella di Ronchamp di Le Corbusier ha piccole finestre irregolari che riflettono punti di luce colorata sulle pareti spesse. I visitatori ricordano spesso un’aura di colore quasi mistica che brilla tra le ombre; si tratta di un ricordo sensoriale molto più forte di un semplice diagramma della pianta. La Chiesa di Bagsværd di Jørn Utzon in Danimarca utilizza volte in cemento armato curve per riflettere la luce in morbidi motivi di ombre simili a nuvole, evocando la sensazione di distendersi sotto un cielo nuvoloso.

Le ombre modellano la memoria architettonica e l’atmosfera fornendo gli strati emotivi e la dimensione temporale dello spazio. Mentre la geometria pura e i materiali possono essere statici, le ombre li animano: si muovono, cambiano e raccontano così il tempo. Le ombre creano momenti “significativi” che ci aiutano a ricordare i luoghi (gli orologi dorati nel cortile del campus, le ombre tremolanti alla luce delle candele nella sala medievale, il sole mattutino che entra dalla finestra della cucina). Come scrive Pallasmaa, “Conosciamo il mondo solo nella forma in cui la luce lo risveglia… e da ciò deriva l’idea che il materiale sia luce spesa”. Se il materiale è “luce spesa”, l’ombra è la registrazione di questa spesa, la traccia della memoria. Un edificio ricco di giochi di ombre funge da palcoscenico della memoria, perché collega le nostre esperienze al ciclo dei giorni e delle stagioni, fondandole su qualcosa di fondamentale. Pertanto, gli architetti che progettano per l’ombra, che le riservano uno spazio e che organizzano in modo coreografico l’andirivieni della luce, stanno in realtà progettando l’anima atmosferica dello spazio. Questi progetti, entrando in risonanza con il ritmo naturale della luce e dell’oscurità, lasceranno un segno più profondo nella memoria delle persone. In un’epoca in cui molti edifici hanno un’illuminazione omogenea 24 ore su 24, reintrodurre l’ombra equivale a restituire all’architettura il senso del tempo e del mistero. Questi sentimenti possono essere le caratteristiche che ci fanno amare e ricordare un luogo.

4. Quali scelte etiche vengono fatte quando si progettano o si rifiutano di progettare le ombre?

Nei canyon urbani delle nostre città è emerso un nuovo tipo di attivismo: le persone protestano contro le ombre. Quando un grattacielo di lusso proietta un’ombra lunga nel pomeriggio su un parco pubblico o quando una serie di palazzi alti lasciano un quartiere costantemente in penombra, i residenti parlano di “luce solare rubata” e “furto di ombra”. Questi conflitti sottolineano che la luce del giorno è una risorsa limitata e che controllare le ombre – o ignorarne intenzionalmente gli effetti – è una decisione intrinsecamente etica nella progettazione. Chi godrà del sole e chi rimarrà all’ombra? Questa domanda è al centro di molte discussioni di pianificazione urbana odierne, da New York a Londra, fino a San Francisco. In questa sezione esamineremo gli aspetti etici della progettazione che tiene conto (o meno) delle ombre, compresi temi quali l’uguaglianza, la giustizia ambientale e i diritti alla luce e all’ombra.

A prima vista, le ombre possono sembrare un effetto collaterale insignificante della struttura di un edificio. Tuttavia, in molti sistemi giuridici, l’accesso alla luce solare è protetto come diritto di proprietà o bene pubblico. Nel Regno Unito, la dottrina “Ancient Lights” (Luci antiche), in vigore da molto tempo, consente ai proprietari di immobili di intentare causa se le finestre di un nuovo edificio impediscono l’ingresso della luce solare al di sopra di una determinata soglia. (Luci antiche), oggi nota come Right to Light (Diritto alla luce) (Legge sul diritto alla luce, 1959). Questa legge obbliga gli architetti a tenere conto delle ombre che i loro edifici proiettano sui vicini. In pratica, gli imprenditori edili inglesi utilizzano le linee guida BRE (Building Research Establishment) per effettuare analisi della luce solare e dell’ombreggiamento. Secondo queste linee guida, la luce solare dei vicini non deve scendere al di sotto di una certa percentuale e metà dei loro giardini non deve ricevere luce solare per almeno 2 ore. Dal punto di vista etico, ciò deriva dal concetto di equità: tutti devono ricevere un po’ di luce solare. In questo contesto, progettare le ombre significa modellare l’edificio (tramite arretramenti, limiti di altezza, ecc.) in modo che non oscuri eccessivamente le case vicine. Ad esempio, quando negli anni ’30 fu costruita la BBC Broadcasting House a Londra, i vicini sollevarono obiezioni con la motivazione che “le luci erano quelle di un tempo”, obbligando gli architetti a garantire che la luce del sole raggiungesse le case sul retro, per cui il lato posteriore dell’edificio fu progettato con una forte inclinazione. Il risultato è una forma asimmetrica dell’edificio, ovvero un taglio nella massa, che significa essenzialmente progettazione etica dell’ombra (garantire che l’ombra dell’edificio non danneggi i diritti di luce degli altri).

Negli Stati Uniti, le leggi sul diritto alla luce sono state abolite nel XIX secoloen.wikipedia.org, ma sono state sostituite dalla pianificazione urbanistica pianificazione edilizia. Probabilmente il primo piano regolatore completo, quello della città di New York del 1916, era stato motivato da questioni etiche/estetiche relative all’ombra proiettata dai grattacieli. L’Equitable Building, costruito nel 1915, era un edificio di 38 piani che proiettava un’ombra di 7 acri sulle strade di Manhattan. A seguito delle proteste della popolazione, nel 1916 fu introdotta la norma secondo cui gli edifici alti dovevano essere arretrati man mano che aumentava la loro altezza, in modo da formare la classica silhouette a “torta nuziale” e consentire alla luce del sole di raggiungere le strade sottostanti con determinate angolazioni (Mark, 1996). Questo fu uno dei primi tentativi di progettazione urbana dell’ombra. L’idea era che anche in una foresta di grattacieli, una certa quantità di luce solare doveva filtrare verso il basso per il benessere e il morale della popolazione. Questo può essere visto come un impegno etico nei confronti della luce comune.

Passiamo ora ai grattacieli di oggi: nel centro di Manhattan, un gruppo di lussuose torri sottili come matite (“Billionaires’ Row”) ha risvegliato i timori relativi all’ombra. Queste torri alte più di 300 metri proiettano nuove ombre nelle ultime ore del giorno su Central Park, un rifugio democratico per tutti i cittadini. Gruppi di difesa pubblica come la Municipal Art Society hanno realizzato simulazioni che mostrano come, soprattutto nei mesi invernali, gran parte del parco sia immersa in un’ombra fredda nel pomeriggio a causa di questi edifici. Ciò ha rafforzato le richieste di revisione del piano urbanistico in modo da tenere conto delle ombre del parco (MAS, 2015). Le autorità preoccupate hanno persino creato una “Central Park Sunshine Task Force” (Task force per il sole di Central Park). La popolazione locale vede generalmente la questione come un problema etico: Un edificio privato costruito per persone ultra ricche può ridurre la luce solare di un parco pubblico di cui godono milioni di persone? Molti rispondono di no e quindi propongono di limitare l’altezza dei grattacieli vicini ai parchi o di condurre studi sull’effetto ombra. La progettazione delle ombre diventa qui una responsabilità civile: gli architetti potrebbero dover rimodellare o spostare i volumi per ridurre l’ombreggiamento del parco, oppure i responsabili politici potrebbero limitare le altezze nei corridoi visivi importanti.

Anche a Londra ci sono state discussioni simili riguardo a The Shard e ad altri grattacieli. Prima della costruzione di The Shard, alto 310 metri, c’erano preoccupazioni che avrebbe oscurato la riva sud del Tamigi e le aree aperte circostanti. Le linee guida urbanistiche di Londra prevedono che i nuovi progetti debbano essere analizzati in base al loro impatto sulla luce del giorno/solare dei vicini. Sebbene le linee guida abbiano generalmente un approccio positivo all’urbanistica, se l’ombra di un progetto è considerata troppo dannosa, l’opinione pubblica a volte si oppone. I cittadini reagiscono emotivamente alla perdita del sole, perché il sole è associato al benessere, soprattutto nei climi delle latitudini elevate. La questione etica è quindi la seguente: è giusto che un progetto oscuri completamente gli altri?

San Francisco propone una politica che rappresenta una svolta: la Proposition K (1984), nota come Sunlight Ordinance, una legge che vieta la costruzione di nuovi edifici che proiettino un’ombra superiore a 40 piedi su qualsiasi parco pubblico di competenza del Dipartimento Ricreazione e Parchi. SF prende molto sul serio la luce solare: ogni parco del centro città ha un “budget di ombra” che determina la quantità di nuova ombra (se presente) consentita, che di solito è inferiore all’1% dell’area del parco. Alcuni parchi consentono zero nuova ombra. Se un edificio proposto supera questo limite, deve essere riprogettato o non viene approvato. Ad esempio, negli anni 2000, un grattacielo proposto vicino a Union Square ha dovuto essere ridimensionato perché il budget ombra di Union Square era quasi esaurito (era consentito solo un aumento dello 0,1%). Il presupposto etico alla base di questa politica è che la luce solare negli spazi pubblici è un bene quasi comune, come l’aria pulita, e non dovrebbe essere oggetto di negoziazione per interessi privati. Questa politica era, ovviamente, una reazione a precedenti episodi in cui piazze molto amate erano state oscurate. San Francisco, che ha garantito legalmente il diritto al sole per i parchi, ha reso la creazione di ombra non un criterio secondario, ma un criterio di progettazione di prima classe. Si tratta di una linea etica chiara: l’accesso delle persone al sole e l’uso piacevole degli spazi comuni hanno la precedenza sul diritto illimitato degli sviluppatori individuali all’altezza. È interessante notare che la legge consente una certa flessibilità, indicando un calcolo basato sul valore, se un progetto è di interesse pubblico (ad esempio, alloggi a prezzi accessibili) e la nuova ombra è insignificante.

Oltre alla proprietà e alla ricreazione, esiste anche una dimensione di giustizia ambientale: le ombre sono collegate al calore urbano e all’equità energetica. Da un lato, le grandi ombre che ricadono su un edificio possono ridurne il carico di raffreddamento (il che è positivo dal punto di vista energetico) – per questo motivo viene incoraggiato l’uso di dispositivi di ombreggiamento. Tuttavia, su scala urbana, le ombre degli edifici alti creano in alcuni luoghi delle sacche di freschezza, mentre altre aree prive di alberi o ombra rimangono esposte al sole cocente. Paradossalmente, i quartieri a basso reddito hanno generalmente meno alberi (meno ombra) e meno edifici alti (quindi possono essere più soleggiati, ma anche più caldi). D’altra parte, nelle zone più ricche si possono trovare parchi protetti da alberi rigogliosi (ombra pianificata) e da nuove ombre grazie all’attivismo. L’etica dell’ombra sostiene che il sollievo dal calore (tramite l’ombra) debba essere distribuito in modo equo. Nell’era dei cambiamenti climatici, in un periodo caratterizzato da temperature più estreme, alcuni sostengono che l’accesso all’ombra sia diventato importante quanto l’accesso alla luce solare. Ad esempio, a Los Angeles è stata avviata un’iniziativa di piantumazione di alberi nelle zone svantaggiate in termini di equità dell’ombra. Si ritiene che in queste zone le temperature siano generalmente più alte di 10 °F a causa della mancanza di ombra (Gammon, 2021). Pertanto, la scelta progettuale di includere (o meno) l’ombra può avere conseguenze di vita o di morte durante le ondate di calore. A Phoenix, una fermata dell’autobus all’aperto senza ombra può essere considerata un progetto non etico quando la temperatura raggiunge i 110 °F, poiché non soddisfa un bisogno fondamentale. Al contrario, anche un edificio che proietta una grande ombra sui pannelli solari sul tetto del vicino può creare problemi etici: è accettabile impedire a qualcuno di ottenere energia rinnovabile? Alcune città stanno valutando l’introduzione di leggi sull’accesso al sole per garantire che i pannelli solari non vengano ombreggiati da nuove costruzioni (come nel caso di una sentenza del 1979 in California a favore di un proprietario di casa che utilizzava l’energia solare). Dal punto di vista etico, progettare tenendo conto delle ombre significa riconoscere questo tipo di diritti.

È necessario scendere a qualche compromesso: a volte aggiungere un’ombra utile per rinfrescare significa ostacolare la luce di qualcuno. Ad esempio, la nuova legge locale 97 di New York (una legge sul clima) può incoraggiare ristrutturazioni ecologiche come l’aggiunta di persiane esterne o tende da sole per ridurre l’uso dell’aria condizionata, ma se queste sporgono verso l’esterno e ombreggiano la strada o i vicini, come possiamo trovare un equilibrio tra energia e luce solare? In questo senso, la scelta etica non è sempre chiara. Tuttavia, la trasparenza e il dialogo pubblico sugli effetti del design sono molto importanti. Gli architetti etici ora presentano regolarmente studi sull’ombra durante le riunioni della comunità, dimostrando almeno di aver pensato a chi potrebbe essere influenzato.

Un altro punto di vista etico: monumenti e persone. Le grandi strutture simboliche (musei, torri) giustificano spesso la loro altezza o il loro volume con il loro valore culturale, ma devono per questo mettere in secondo piano le esigenze quotidiane delle persone? Quando è stata proposta la torre del MoMA a Manhattan, i critici hanno affermato che l’ombra proiettata dalla torre sui residenti vicini era un prezzo troppo alto da pagare per un altro grattacielo di lusso. Al contrario, l’ombra proiettata da un edificio annesso a un ospedale su un parcheggio potrebbe essere considerata più accettabile: l’interesse pubblico di una struttura sanitaria prevale su una perdita di luce relativamente modesta.

Nel design urbano, anche il rifiuto di fornire ombra può essere considerato non etico in alcuni contesti: ad esempio, progettare un parco giochi senza zone d’ombra in un clima caldo può essere considerato un comportamento irresponsabile dal punto di vista della salute dei bambini. Allo stesso modo, i progetti di edilizia popolare realizzati a metà del secolo scorso erano spesso privi di alberi o cortili; mentre i residenti non trovavano un posto dove ripararsi dal sole, i quartieri più ricchi avevano strade alberate. Ora sono in corso lavori di ristrutturazione per aggiungere strutture ombreggianti a questi progetti. Si tratta di un piccolo passo avanti verso la giustizia ambientale.

Ogni progetto architettonico comporta decisioni etiche indirette in materia di distribuzione dell’ombra: Dobbiamo concentrare l’ombra nello spazio pubblico o nel nostro spazio? Siamo sicuri che il nostro edificio non rubi la luce agli altri? Stiamo fornendo ombra sufficiente per il comfort termico? L’angolo di inclusione ed esclusione è utile: ombre ben progettate sono strumenti di inclusione (ad esempio, ombreggiare una piazza pubblica per renderla utilizzabile nei pomeriggi estivi o proteggere dalla luce solare un giardino comune a disposizione di tutti) o strumenti di esclusione (ad esempio, un edificio che ombreggia costantemente i vicini o luci di sicurezza intense che allontanano le persone durante la notte – si tratta di una sorta di “ombra di luce” in termini di impatto sociale).

Architetti e urbanisti sono sempre più chiamati a rispondere di queste scelte. Il design etico richiede una visione più ampia: non basta progettare un oggetto bello che deturpa l’ambiente (in senso reale o figurato). Come ha affermato un funzionario comunale durante le udienze preliminari di New York, “Non dovremmo chiederci solo ‘Possiamo costruirlo?’, ma anche ‘Dovremmo costruirlo qui, in questo modo, tenendo conto anche della sua ombra?'” (Chen, 2017). Questo quadro etico è relativamente nuovo nel discorso pubblico, ma coincide con le esperienze quotidiane. Quando un nuovo grattacielo oscura i piccoli orti dove un tempo coltivavano pomodori, le persone percepiscono intuitivamente un’ingiustizia. Al contrario, se uno spazio pubblico è accuratamente illuminato e ombreggiato per garantire comfort e sicurezza, le persone si sentono apprezzate.

Progettare le ombre – o rifiutarsi di farlo – è un atto etico. Questo riflette i nostri valori: diamo importanza all’ambiente a misura d’uomo, all’equità e alla sostenibilità? Oppure diamo la priorità a silhouette iconiche e panorami speciali a qualsiasi costo? Gli architetti che tengono conto delle ombre sin dalle prime fasi della progettazione rispettano gli spazi comuni illuminati dalla luce e le esperienze di vita di tutte le parti interessate. Man mano che le città crescono e si densificano, queste decisioni etiche diventeranno sempre più importanti. In definitiva, tutto dipende dall’empatia e dalla lungimiranza: entrare nell’ombra degli altri e chiederci se saremmo felici di vivere lì.

5. Il design con le ombre può aprire una nuova pagina nel linguaggio della sostenibilità?

Le ombre sono generalmente considerate un elemento negativo, un “prodotto di scarto” della luce. Tuttavia, nella progettazione sostenibile, le ombre possono essere rivalutate come una risorsa positiva. Un approccio attento all’ombreggiatura e alle ombre può ridurre significativamente il consumo energetico, aumentare il comfort termico e ricollegare l’architettura ai cicli naturali (riducendo la dipendenza dai sistemi meccanici). In questa ultima sezione, scopriamo come il design con le ombre possa aprire un nuovo linguaggio di sostenibilità che considera le ombre non come un elemento da eliminare con più vetro e luce, ma come un alleato nelle strategie di progettazione passiva. Utilizzando le ombre, gli architetti possono raffreddare naturalmente gli edifici, proteggere gli occupanti dall’abbagliamento e dal surriscaldamento e persino creare spazi favorevoli alla biodiversità (utilizzando alternativamente il sole e l’ombra).

Le ombre hanno un ruolo evidente in termini di sostenibilità, ovvero quello di ridurre il carico di raffreddamento. Nei climi o nelle stagioni caldi, l’ombra è sinonimo di sollievo. Un edificio che ombreggia le proprie facciate (tramite sporgenze, cornicioni, persiane o vegetazione) assorbe meno calore solare. Questo è il principio del brise-soleil (in francese “frangisole”), reso popolare dai modernisti come Le Corbusier. Aggiungendo una tenda orizzontale fissa alle finestre, si crea un’ombra permanente sul vetro quando il sole è alto (in estate), mentre in inverno si permette alla luce solare, che ha un angolo di incidenza più basso, di entrare. Se dimensionati correttamente, questi dispositivi di ombreggiamento possono ridurre significativamente la necessità di climatizzazione: secondo alcune stime, l’ombreggiamento esterno può ridurre il guadagno di calore di un edificio del 50-70% nei climi soleggiati (ASHRAE, 2019). Per questo motivo, molti architetti locali hanno sviluppato elementi come verande profonde, portici ad arco, pergole o schermi mashrabiya: questi creano ombre che raffreddano passivamente gli spazi interni.

Il design solare passivo è fondamentalmente l’arte di far entrare la luce del sole quando lo si desidera e di bloccarla quando non lo si desidera, ovvero di spostare le ombre a proprio vantaggio. Secondo gli standard Passivhaus, in estate è necessario ombreggiare le finestre esposte a sud per evitare un surriscaldamento eccessivo. I progettisti utilizzano diagrammi che mostrano il movimento del sole per determinare le dimensioni delle sporgenze, in modo che il 21 giugno la finestra rimanga completamente in ombra a mezzogiorno, mentre il 21 dicembre l’ombra della sporgenza si proietti davanti alla finestra consentendo al sole di entrare. Progettando attivamente questi modelli di ombra stagionali, gli architetti creano edifici “adattabili” al clima. Si tratta di un linguaggio di sostenibilità espresso attraverso l’ombra: la lunghezza di un’ombra sulla parete diventa una misura della performance energetica. In molti edifici ecologici odierni vengono utilizzate persiane automatiche o vetri elettrocromici che si regolano dinamicamente in base alle condizioni solari e fungono efficacemente da creatori di ombra intelligenti. I vetri elettrocromici cambiano colore quando il sole splende, trasformando il vetro stesso in un’ombra (più scura) e tornando trasparenti quando il sole tramonta. Nonostante sia un prodotto altamente tecnologico, questo concetto è noto da tempo: anche nelle case romane c’erano tende o tende da sole (nel Colosseo c’era un enorme telo “velarium” per ombreggiare gli spettatori). Ora, con l’intensificarsi del calore dovuto al cambiamento climatico, l’ombreggiatura sta riacquistando valore come strategia di raffreddamento primaria. È interessante notare che alcuni grattacieli con facciate in vetro degli anni 2000, che hanno trascurato l’ombreggiamento, hanno dovuto essere rinnovati con ali esterne o pellicole a causa dei carichi di raffreddamento e dell’abbagliamento. La lezione da trarne è: pianificate l’ombreggiamento fin dall’inizio.

Progettare con le ombre può ridurre l’energia illuminante ottimizzando la distribuzione della luce diurna. Paradossalmente, un’area leggermente ombreggiata è spesso visivamente più confortevole di un’area uniformemente illuminata e consente agli utenti di sfruttare la luce solare più a lungo senza dover chiudere le persiane. Una buona ombreggiatura che impedisce l’eccessiva luce solare diretta (che causa abbagliamento) consente di utilizzare la luce naturale come illuminazione ambientale senza fastidi, mantenendo così le luci spente. Ad esempio, il Bullitt Center di Seattle (uno degli edifici commerciali più ecologici), utilizza grandi sporgenze e alette laterali sulle finestre per bloccare il sole estivo ad angolo elevato e tutti i raggi diretti all’altezza degli occhi degli utenti. Il risultato è un interno ben illuminato, con rari casi di abbagliamento, che consente un notevole risparmio energetico per l’illuminazione (Meek, 2013). Nel progetto, come parte del concetto energetico, sono state create delle ombre sulle facciate e sulle finestre. Questo è molto diverso dal concetto di edifici interamente in vetro (che spesso soffrono di surriscaldamento o richiedono l’uso di persiane chiuse). L’approccio del Bullitt Center riconosce che un’ombra che cade al momento giusto significa risparmio energetico.

Un altro aspetto della sostenibilità è il raffreddamento dell’ambiente urbano. Le città devono combattere l’effetto isola di calore urbana, causato dall’assorbimento del calore da parte delle superfici dure. Le ombre strategiche possono ridurre questo effetto. Piantare alberi significa essenzialmente creare ombre dinamiche e mobili sulle strade e sugli edifici, e la silvicoltura urbana è ormai considerata una delle misure più importanti che si possano adottare contro le isole di calore (EPA, 2020). Allo stesso modo, la diffusione di strutture ombreggianti negli spazi pubblici all’aperto (come fermate degli autobus, parchi giochi, piazze) è una misura sostenibile e salutare. Progettando tettoie ombreggianti esteticamente gradevoli (che creano ampie zone d’ombra), le città riducono lo stress termico sulle persone e incoraggiano le passeggiate e le attività all’aperto anche nei mesi più caldi. Ad esempio, nella città indiana di Ahmedabad sono stati installati padiglioni ombreggianti colorati e traforati nei mercati. Questi padiglioni hanno aumentato la resilienza della città, abbassando di alcuni gradi la temperatura dell’ambiente sottostante. Questi motivi ombreggianti sono diventati il segno distintivo visivo della progettazione urbana sostenibile. In senso poetico, la città disegna motivi ombreggianti per creare un microclima più fresco.

Anche le fonti di energia rinnovabile integrate negli edifici a volte si intersecano con la progettazione dell’ombra. I pannelli solari preferiscono ovviamente il sole senza ombre, ma è interessante notare che alcuni architetti progettano i pannelli in modo che fungano anche da dispositivi di ombreggiamento (ad esempio, persiane fotovoltaiche o tende). In questi casi, i pannelli producono energia e allo stesso tempo ombreggiano le finestre (riducendo il carico di raffreddamento): un perfetto connubio tra ombra e sostenibilità. Il linguaggio delle ombre in questo caso è di natura tecnica e ambientale: l’angolo del pannello fotovoltaico = l’angolo della linea d’ombra sulla facciata, regolato per l’ottimizzazione.

Un esempio sorprendente di design moderno e sostenibile per l’ombreggiatura è rappresentato dalle Al Bahar Towers di Abu Dhabi. Questi grattacieli adibiti a uffici attirano l’attenzione grazie alla loro facciata cinetica mashrabiya, composta da pannelli simili a ombrelli che si aprono e chiudono in base alla posizione del sole. Quando il sole colpisce l’edificio, i pannelli si aprono e proiettano ombre geometriche sulle finestre; quando il sole tramonta, i pannelli si ritraggono per consentire alla luce del giorno di entrare. Questo sistema di ombreggiamento dinamico riduce il calore solare di oltre il 50% e diminuisce significativamente il carico di climatizzazione dell’edificio. Dal punto di vista culturale, si ispira ai tradizionali schermi a griglia, ma è stato applicato con precisione algoritmica. Ciò che affascina è la ridefinizione dell’ombra come elemento vivente dell’architettura: l’edificio “respira” letteralmente con le ombre, aprendosi e chiudendosi come un fiore che segue il sole. Questo progetto ha vinto premi per l’innovazione grazie alla sua capacità di combinare la sostenibilità con l’espressione architettonica. I motivi creati dalle ombre non sono solo funzionali, ma creano anche una facciata estetica in continua evoluzione. Le persone possono vedere la sostenibilità attraverso le ombre che si muovono sulla facciata esterna delle torri, creando un potente linguaggio visivo che esprime sensibilità.

Gli architetti stanno lavorando su progetti bioclimatici che considerano le ombre come parte integrante dei sistemi ecologici. Ad esempio, i tetti e le pareti verdi creano ombra sulle superfici degli edifici, creando microclimi più freschi per uccelli e insetti. Un edificio può creare ombre che impediscono l’evaporazione degli elementi acquatici o proteggono determinati habitat vegetali dall’esposizione al sole. I paesaggisti utilizzano il termine “giardinaggio ombra” per indicare la scelta delle piante in base ai modelli di ombra esistenti. In questo modo, la progettazione delle ombre può favorire la biodiversità, creando condizioni di luce simili a un mosaico in un’area.

Le ombre aiutano anche a controllare il riverbero e a migliorare la qualità degli ambienti interni, il che è collegato alla sostenibilità sotto il titolo “benessere”. Lo standard WELL Building Standard e altri standard ora tengono conto del comfort visivo (assenza di riverbero eccessivo, connessione con la luce naturale ma con controllo). Fornire tende mobili o progettare schermi fissi che creano ombra variabile soddisfa questi criteri e contribuisce alla soddisfazione degli occupanti dell’edificio. Anche questo è un aspetto della sostenibilità (perché gli edifici sono fatti per le persone). Possiamo dire che l’edificio più sostenibile è quello in cui le persone vogliono vivere e prendersene cura e una modulazione confortevole dell’ombra contribuisce a questo.

Pensare in termini di ombre porta a un vocabolario architettonico ampliato che va oltre il puramente visivo. Incoraggia l’integrazione degli elementi di tempo e cambiamento nel design: un edificio sostenibile non è statico, ma si adatta al corso del giorno e dell’anno. Le ombre visualizzano questo adattamento. Come sottolinea Pallasmaa, la nostra cultura moderna ha alterato i ritmi naturali riempiendo tutto di luce artificiale. Abbracciare le ombre nel design ci ricollega ai cicli naturali di luce e buio. Si tratta di una situazione intrinsecamente più sostenibile (meno illuminazione artificiale 24 ore su 24, maggiore armonia con il ciclo giorno-notte per la salute circadiana umana, riduzione dell’inquinamento luminoso a beneficio degli ecosistemi notturni). Ad esempio, alcuni progetti conformi al principio del “cielo buio” utilizzano un’illuminazione che crea ombre intenzionali (dirigendo la luce verso il basso e mantenendo alcune aree al buio) al fine di preservare l’ambiente notturno per l’astronomia e la fauna selvatica. Si tratta di un’inversione di tendenza: in questo caso, progettare con le ombre (cioè non illuminare gran parte del sito) fa parte della gestione ambientale.

In questo modo, le ombre diventano parte di un nuovo linguaggio di sostenibilità legato all’equilibrio e alla moderazione. Gli architetti, invece di eliminare tutte le ombre per paura dell’oscurità o di riempire gli spazi di luce e aria condizionata, cercano, per così dire, l’ombra d’oro: ombra sufficiente per rinfrescare e proteggere, luce sufficiente per ravvivare, sempre in un flusso dinamico. Dall’idea delle vecchie scatole di vetro altamente moderniste (che vedevano il sole come un nemico e poi venivano corrette con l’aria condizionata), assistiamo al passaggio a un’idea eco-moderna come quella dei rivestimenti sensibili e della luce maculata, come stare sotto un pergolato o all’ombra di un albero. La diffusione delle metafore arboree (ad esempio, il sistema di ombreggiamento viene chiamato “seconda tettoia” dell’edificio) non è casuale: il metodo di raffreddamento della natura è l’ombra e noi lo imitiamo.

Per fare un esempio più piccolo: nel Regno Unito, a un condominio risalente alla metà del secolo scorso sono stati aggiunti dei balconi brise-soleil. I residenti non solo hanno guadagnato uno spazio aperto privato, ma questi pannelli orizzontali hanno anche ridotto il surriscaldamento degli appartamenti, che durante le ondate di caldo, rare nel Regno Unito, diventavano delle vere e proprie fornaci (Elmhurst Energy, 2020). Il nuovo disegno del brise-soleil ha migliorato l’estetica dell’edificio (aggiungendo profondità e ritmo) e allo stesso tempo ha migliorato il suo profilo energetico. Ciò prefigura un futuro in cui i sistemi di ombreggiamento saranno aggiunti anche nelle regioni temperate, nonostante il riscaldamento climatico. Questi lavori di ristrutturazione dimostrano che il linguaggio delle ombre può essere appreso non solo dai nuovi edifici, ma anche da quelli vecchi.

Il design basato sulle ombre crea un linguaggio progettuale sostenibile incentrato sulle prestazioni passive e sull’armonia tra uomo e natura. Questo linguaggio è costituito da nomi come brise-soleil, persiana, pergola, tenda, sporgenza e tettoia e da verbi come ombreggiare, macchiare, filtrare. Gli architetti che utilizzano questo linguaggio in modo fluido creano edifici che respirano con il sole: edifici luminosi quando necessario, ombreggiati quando necessario, che riducono sempre la dipendenza da sistemi meccanici grossolani. Questo è ecologico per sua natura: utilizza il sole non come un fattore esterno da superare con la tecnologia, ma come materiale di progettazione. Abbracciando le ombre, possiamo anche risvegliare il nostro apprezzamento per il contrasto e la moderazione, che hanno risonanze estetiche e spirituali. Quando progettiamo edifici a energia zero, forse stiamo anche progettando spazi d’ombra poetici che riconnettono i loro abitanti alla poesia del giorno e delle stagioni del pianeta.

L’ombra, elemento nascosto, diventa così protagonista del design sostenibile. Riaccogliendola nella nostra architettura, apriamo una nuova pagina in cui convivono basso consumo energetico ed elevata bellezza. La luce può essere l’elemento che dà vita, ma come dice Kahn, l’ombra è “l’elemento che dà alla luce la sua esistenza”. Nella sostenibilità, l’ombra dà alla luce un futuro: fa sì che l’uso della luce (per il calore o la luminosità) di oggi non ci privi del nostro comfort domani. Progettare l’ombra significa progettare tenendo conto del tempo, della natura e dei limiti: questo è l’essenza della sostenibilità.

Risultato: Nella brillante narrazione dell’architettura, le ombre sono state spesso rappresentate come un elemento silenzioso e passivo: le parti che non abbiamo progettato, i negativi delle fotografie. Tuttavia, in questo nostro viaggio di scoperta, è emersa una forte consapevolezza: anche ciò che non abbiamo progettato parla. Le ombre parlano con un linguaggio ricco di sfumature estetiche, codici sociali, profondità psicologica, implicazioni etiche e intelligenza ecologica. Lungi dall’essere un’oscurità immobile, sono fattori attivi che modellano la nostra percezione e la nostra esperienza dell’architettura.

Dai luoghi sacri e silenziosi che suscitano ammirazione, alle strade cittadine dove l’illuminazione (o la sua assenza) determina la sicurezza e la tranquillità, fino ai ritmi quotidiani in cui il sole e l’ombra rimangono impressi nella nostra memoria, le ombre sono narratori sempre presenti. Se gli architetti e i progettisti prestassero ascolto, potrebbero imparare a scrivere con le ombre con la stessa maestria con cui scrivono con la pietra e la luce. Ciò significa andare oltre i progetti “monotoni” che privilegiano una luminosità fissa e comporre invece gli spazi come paesaggi composti da sfumature di luce e oscurità. Come ha fatto Louis Kahn, significa rendersi conto che la vicinanza del materiale alla luce si manifesta con la formazione di ombre: un muro non è solo un muro, ma un oggetto che produce l’oscurità che circonda la luce.

Dal punto di vista etico, accettare le ombre ci porta a progettare in modo più attento alle comunità. Abbiamo visto che le ombre possono democratizzare o privatizzare il sole. Progettare con empatia significa non seppellire parchi o case in un’oscurità infinita senza alcuna precauzione o giustificazione quando si costruisce un nuovo grattacielo. Inoltre, con l’aggravarsi dei problemi climatici, ci permette di fornire ombra rinfrescante dove necessario, preservando al contempo la luce solare benefica nei luoghi importanti. In sostanza, considerare l’accesso alla luce e all’ombra come un diritto, come qualcosa che il design deve distribuire in modo equo, eleva il dialogo sull’impatto dell’architettura sul benessere. Questo fa parte della dimensione morale dell’architettura: ogni ombra creata da una decisione di progettazione ricade su un luogo, su una persona.

In materia di sostenibilità, una mentalità favorevole all’ombra può spostare il nostro paradigma dalla lotta (ostacolare il sole = male, eliminiamo tutte le ombre) alla sinergia (ombreggiatura intelligente = comfort ed efficienza). Stiamo riscoprendo ciò che gli architetti tradizionali sapevano già: l’ombra di un albero o di un muro spesso durante l’ora della siesta non è un difetto, ma un dono. Le ombre “in eccesso” create involontariamente dalle scatole di vetro moderniste vengono ora trasformate intenzionalmente in brise-soleil o facciate cinetiche, che sono sia piacevoli alla vista che rinfrescano l’edificio.

La croce luminosa di Ando, le lamentele di Jacobs sulle strade buie, le riflessioni di Pallasmaa sul significato della luce, le battaglie per la luce del sole a Central Park, la rinascita della mashrabiya nelle Al Bahar Towers… Il nostro tour, composto da casi di studio, arriva a una conclusione semplice ma profonda: le ombre sono importanti. Le ombre sono importanti non solo dal punto di vista visivo, ma anche emotivo, etico e ambientale. Progettare l’architettura significa progettare gli spazi vuoti quando si progettano oggetti solidi, progettare la notte quando si progetta il giorno.

Considerando l’ombra come il “linguaggio segreto dell’architettura”, arricchiamo la nostra professione. Acquisiamo una serie di strumenti più completi che stimolano tutti i sensi e valorizzano il contesto. Il design di una finestra non riguarda più solo la quantità di luce che lascia entrare, ma anche la qualità dell’ombra che proietta sul pavimento. Il piano di un quartiere non viene valutato solo in base al FAR e alla densità, ma anche in base al disegno dell’ombra e della luce solare che cadrà sugli spazi pubblici durante il giorno e l’anno. Durante le revisioni progettuali iniziamo a porci domande come: Chi avrà il giardino in ombra? Dove troveranno l’ombra i bambini per giocare a mezzogiorno? L’ombra di questa ala dell’ospedale influenzerà le camere dei pazienti in inverno? Queste domande indicano un approccio più responsabile e incentrato sull’uomo.

Le ombre ci insegnano l’equilibrio. In un’epoca dominata dagli eccessi – luminosità o oscurità, sovraesposizione o carenza di luce – l’arte delle ombre può creare spazi più vivibili e stratificati. La riconciliazione tra Oriente e Occidente operata da Tanizaki ci ricorda forse che l’ambiente più bello è quello che stimola la nostra immaginazione con un chiaroscuro equilibrato, ovvero “una luminosità riflessiva” (Tanizaki, 1977). Questo tipo di ambienti invitano a fermarsi e riflettere, qualità molto necessarie nella frenetica vita moderna.

Come architetti, quando decidiamo consapevolmente di non progettare ombre, creiamo comunque delle ombre, ma in questo caso le ombre possono essere casuali, non pensate e probabilmente dannose. Per questo motivo è necessario includere attivamente le ombre nel linguaggio del design. Questo manifesto si conclude con un invito all’azione: Abbracciate le ombre. Esaminatele, modellatele, dialogate con esse. I nostri edifici non devono essere abbaglianti monologhi di luce, ma armoniosi dialoghi tra luce e ombra.

In questo modo, creiamo spazi visivamente più ricchi (le ombre aggiungono profondità e contrasto), psicologicamente più armoniosi (forniscono una penombra stimolante e rilassante), socialmente più inclusivi (di notte non sono né eccessivamente spaventosi né sterili), eticamente più equi (condividono la luce solare come risorsa comune) e ambientalmente più intelligenti (funzionano in armonia con i ritmi del sole per risparmiare energia).

Il linguaggio delle ombre è sempre esistito: è una corrente sotterranea che scorre sotto la storia dell’architettura. Sussurra tra le colonne del Partenone e nelle grate mashrabiya del Medio Oriente; ronza tra i lampioni di Parigi e le luci al neon di Tokyo; canta nei motivi decorativi della cameretta di un bambino mentre la luce del mattino filtra tra le foglie. Come designer e stakeholder, è giunto il momento di ascoltare davvero questo linguaggio e di utilizzarne la grammatica nel progettare il mondo che costruiamo.

In fin dei conti, come dice il proverbio, “Ciò che rende la musica tale è il silenzio tra le note.” Per quanto riguarda l’architettura, ciò che rende uno spazio tale sono le ombre tra le luci. Quando progettiamo bene, ciò che rimane al di fuori delle nostre creazioni parla in modo più significativo che mai.

Scopri di più da Dök Mimarlık

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.