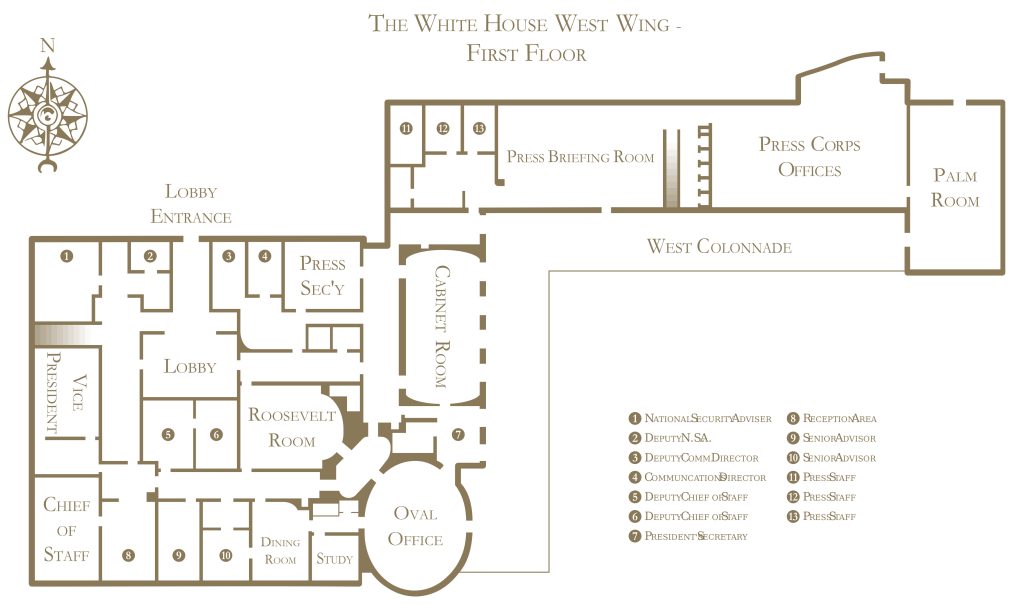

Quando guardi una pianta, non vedi solo linee e stanze; vedi le scelte relative a come le persone si muoveranno, si incontreranno e si sentiranno. La pianta è una previsione dei comportamenti. Mostra dove ci fermeremo, dove correremo, dove torneremo indietro e dove ci soffermeremo. Gli architetti lo intuivano da tempo, ma negli ultimi anni la psicologia e le neuroscienze hanno dato voce e prove a questa intuizione: l’ordine modella l’esperienza.

Il piano è anche una sorta di racconto. Codifica valori quali privacy o esposizione, ordine o gioco, controllo o libertà, e poi invita gli utenti a metterli in pratica. Per questo motivo, leggere un piano può sembrare come leggere nella mente. Non ci limitiamo a decifrare le misure, ma decifriamo anche i significati e le aspettative incisi nelle pareti, nelle soglie e nei percorsi.

L’origine concettuale della planimetria

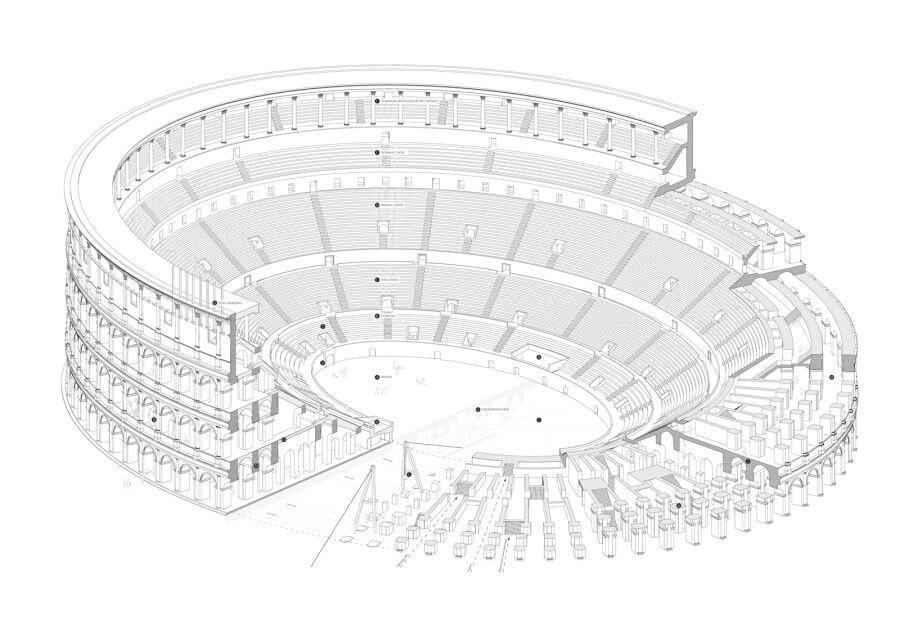

Molto prima dell’avvento del CAD e della carta lucida, i costruttori disegnavano gli edifici sotto forma di diagrammi. Nell’antica Mesopotamia gli architetti incidevano i progetti nell’argilla; i templi e le case venivano mappati con semplici linee che ancora oggi possono essere lette come planimetrie. Su una tavoletta neo-babilonese rinvenuta a Sippar è raffigurato il progetto di un tempio, mentre sulle tavolette del periodo Ur III sono riportate le planimetrie di case con cortili e stanze. Non si tratta solo di immagini, ma di istruzioni operative che indicano dove costruire i muri, come collegare le stanze tra loro, dove far passare i cortei cerimoniali. In altre parole, la “pianta” è nata come strumento per coordinare l’azione collettiva.

La teoria rinascimentale trasformò questo disegno pratico in un oggetto intellettuale. Lo studio di Alberti sistematizzò gli “elementi lineari” collegando la geometria e la proporzione ai piani desiderati; secoli dopo, gli atlanti di Durand trasformarono la pianta urbanistica in una sorta di catalogo, confrontando i piani su una scala comune. Quando le scuole moderne iniziarono a formare gli architetti, la planimetria era diventata sia uno strumento di progettazione che un modo di pensare: una mappa astratta di relazioni che potevano essere affrontate, confrontate e sviluppate con la logica.

Architettura e comportamento umano: una prospettiva storica

A metà del XX secolo, gli psicologi hanno iniziato a studiare i comportamenti in contesti reali. Il lavoro di Roger Barker sugli “ambienti comportamentali” ridefinì gli ambienti come modelli che guidano l’azione: palestre, aule, strade principali… Ognuno di essi aveva schemi che innescavano determinati comportamenti. Ciò portò le discussioni sul design oltre lo “stile”, verso connessioni osservabili tra la disposizione spaziale e ciò che le persone facevano realmente.

Gli urbanisti e gli psicologi ambientali hanno aggiunto a questo il dimensione mentale. Kevin Lynch ha dimostrato come le persone creino mappe “visualizzabili” delle città, preferendo strade, bordi e nodi chiari; Kaplan ha spiegato perché gli ambienti vengono percepiti come comprensibili o confusi grazie alla loro coerenza e leggibilità. La conclusione per i progetti è molto chiara: gli schemi che chiariscono le sequenze e i punti di arrivo riducono il carico cognitivo, mentre quelli che rendono complessi i percorsi lo aumentano.

Dagli schemi alla semiotica: perché questa domanda è importante?

Un progetto non si limita a organizzare il movimento, ma comunica anche. Umberto Eco ha sostenuto che l’architettura funziona come un sistema di segni. Un progetto “dice” qualcosa prima ancora che venga fatta una scelta definitiva: una serie di stanze collegate tra loro (enfilade) esprime gerarchia, i corridoi circolari esprimono riservatezza, mentre il salone centrale aperto esprime collettività. Gli utenti leggono questi messaggi e agiscono di conseguenza.

La semiotica aiuta a spiegare perché due layout con la stessa superficie sembrano eticamente diversi. Mentre un layout mette in primo piano il lavoro dietro le quinte e la presentazione sul palcoscenico, l’altro distribuisce equamente la proprietà. Queste osservazioni non sono capricci soggettivi; sono stereotipate e stanno diventando sempre più misurabili. Ad esempio, l’analisi della sintassi spaziale, che mette in relazione le caratteristiche di configurazione dei piani con i modelli di incontro e di utilizzo, offre ai progettisti la possibilità di testare il “significato” comportamentale di un piano prima della sua costruzione.

Crescente interesse per la psicologia spaziale

Due fattori hanno accelerato l’interesse per questo settore: la ricerca organizzata e gli interessi pratici. All’inizio degli anni 2000, l’Accademia di Neuroscienze e Architettura ha formalizzato il ponte tra la scienza del cervello e il design, creando un forum in cui i risultati di laboratorio incontrano le decisioni di progettazione. Ospedali, scuole, uffici e abitazioni stanno già beneficiando di questi studi, non perché sono di moda, ma perché riducono gli errori, lo stress e i costi.

Le prove continuano ad accumularsi. Le ricerche sulla localizzazione negli ospedali dimostrano che una disposizione spaziale più chiara e indicazioni più precise migliorano la navigazione e riducono l’ansia. Le ricerche sugli uffici open space dimostrano che la suddivisione acustica e spaziale influisce in modo significativo sulla cognizione e sul benessere. Persino l’altezza del soffitto può stimolare diversi modi di pensare, indirizzando le persone verso un pensiero astratto o incentrato sui dettagli. Ognuno di questi risultati si riflette innanzitutto nella progettazione: le forme e le connessioni disegnate il primo giorno possono rendere le persone più audaci, calme, veloci o collaborative il centesimo giorno.

Memoria e movimento: come orientarsi nello spazio?

Mappatura cognitiva e memoria spaziale

Il tuo cervello traccia continuamente un piano silenzioso ovunque ti trovi. Mettendo insieme percorsi, confini e punti di arrivo, crea un’immagine mentale che viene spesso chiamata mappa cognitiva. Nelle profondità del lobo temporale mediale, cellule speciali aiutano questo processo di disegno: le cellule “luogo” si attivano in posizioni specifiche come puntine su una mappa, mentre le cellule “griglia” formano una griglia ripetitiva che fornisce distanza e direzione con un ritmo affidabile. Insieme, supportano le azioni fondamentali che ti consentono di sapere dove ti trovi, da dove vieni e come andare altrove.

Le scelte progettuali possono rendere questa mappa interna chiara o ambigua. Segni distintivi chiari e sequenze coerenti riducono lo sforzo di memorizzazione, mentre corridoi ambigui e incroci simili aumentano il carico cognitivo. I termini utilizzati dal pianificatore urbano Kevin Lynch (strade, bordi, zone, nodi e punti di riferimento) possono essere facilmente applicati anche agli spazi interni: una scala ben posizionata viene percepita come un nodo, un cambiamento nel rivestimento del pavimento come un bordo, mentre una serie di gallerie come una zona. Quando questi elementi sono in armonia tra loro, le persone creano immagini mentali più forti e si perdono meno.

Orientamento negli edifici e orientamento nelle città

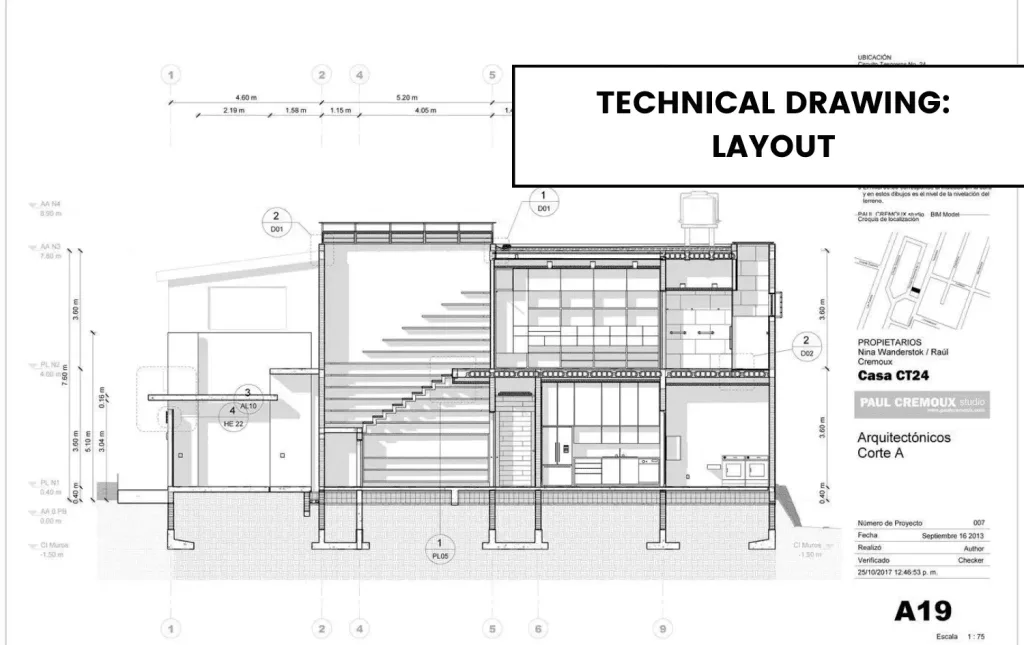

Trovare la strada in una città dipende dalla visibilità e dai punti di riferimento esterni: la linea dell’orizzonte, l’ansa di un fiume, il campanile di una cattedrale. All’interno degli edifici, invece, l’orizzonte si abbassa. La visibilità si riduce, le decisioni devono essere prese più rapidamente ed è necessario aggiornare la mappa ad ogni porta e ad ogni svolta. Pertanto, l’orientamento negli spazi interni si basa maggiormente sull’architettura (il modo in cui i percorsi si collegano tra loro, il modo in cui le soglie incorniciano il panorama) e sulla comunicazione mirata attraverso informazioni grafiche e tattili. Il classico lavoro di Arthur e Passini affronta questo tema come un problema comune di forma, segnaletica e assistenza verbale: l’edificio e il sistema informativo devono essere progettati come un tutt’uno.

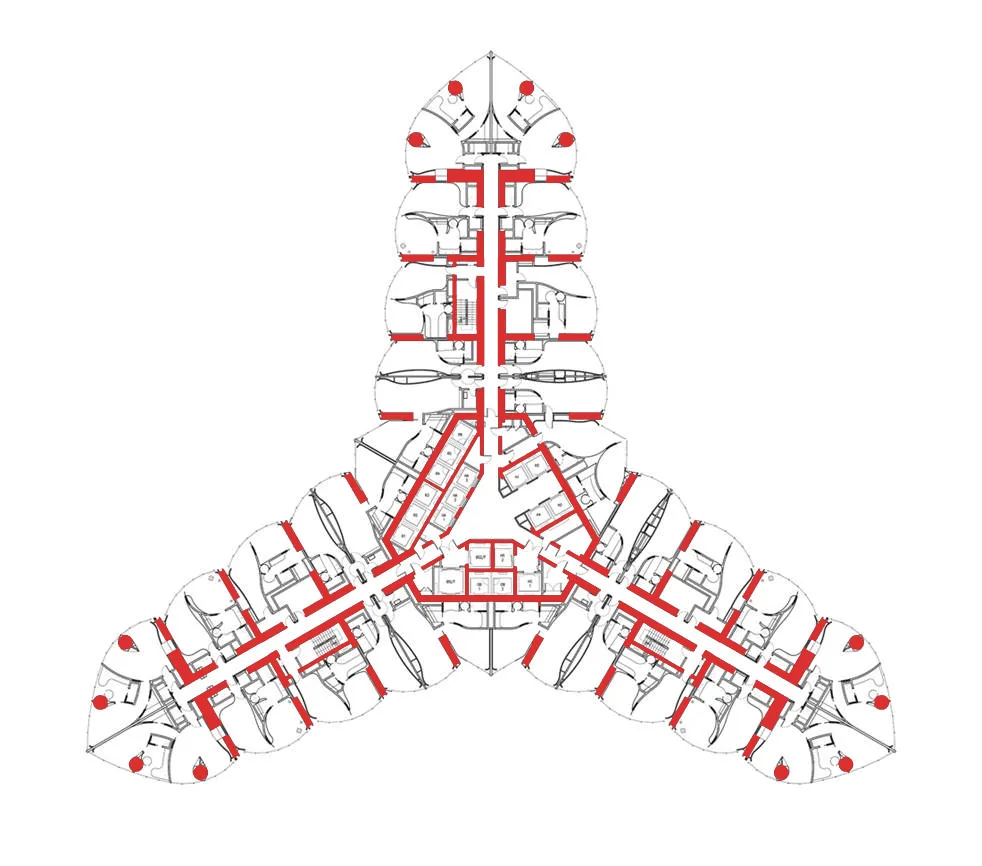

Poiché gli indizi interni sono limitati, la configurazione è importante. Le ricerche sulla sintassi dello spazio dimostrano che le persone si muovono in modo più sicuro in strutture che riflettono la struttura generale dei collegamenti locali. Questo fenomeno è chiamato “comprensibilità” in questo campo. Quando corridoi, cortili e scale mostrano come il tutto si combina, gli utenti possono prevedere cosa troveranno dietro l’angolo; altrimenti, l’esperienza si trasforma in un labirinto di sezioni scollegate tra loro.

Il ruolo dei corridoi, delle soglie e delle vie di circolazione

I corridoi non sono solo tunnel; costituiscono la spina dorsale della mappa mentale di un edificio. Allineati ai punti importanti e offrendo viste intermittenti delle aree adiacenti, i corridoi funzionano come potenti “percorsi” che organizzano la memoria. I corridoi che svoltano improvvisamente, si moltiplicano con angoli strani o nascondono incroci diventano invece trappole per la memoria. La teoria della sintassi spaziale lo spiega con la configurazione: percorsi ben collegati a livello locale e ben integrati a livello globale favoriscono il movimento naturale e supportano scelte rapide e corrette.

Le soglie svolgono un compito delicato. Un’apertura ampia, una “traccia” illuminata dalla luce del giorno o un panorama incorniciato indicano che si sta entrando in uno spazio diverso senza perdere l’orientamento. Al contrario, le porte che cambiano direzione e ostacolano la visuale interrompono il flusso del viaggio. Le ricerche che collegano la connessione (i luoghi raggiungibili con un solo passo) e l’integrazione (la posizione di uno spazio all’interno dell’intera rete) dimostrano l’importanza di queste piccole decisioni progettuali: ogni soglia determina se il modello mentale che le persone creano mentre si muovono viene chiarito o cancellato.

Design Patterns That Facilitate (or Complicate) Navigation

La leggibilità inizia prima dei cartelli. Una struttura coerente, una numerazione delle stanze coerente con la geometria reale e indicazioni ripetute nei punti decisivi rendono il piano leggibile a colpo d’occhio. Solo così i sistemi grafici possono funzionare al meglio. Le linee guida per i servizi sanitari sono molto chiare al riguardo: la tipografia, i colori, i pittogrammi e gli indizi tattili devono essere coerenti, minimalisti e posizionati esattamente nei punti in cui vengono effettuate le scelte, mai prima o dopo. Quando l’architettura e la progettazione delle informazioni non sono coerenti, le persone esitano, tornano indietro e chiedono aiuto anche in edifici familiari.

In ambienti interni complessi come gli ospedali, è stato dimostrato che sistemi di orientamento più efficaci contribuiscono a ridurre lo stress e a rendere le operazioni più fluide. Le ricerche indicano l’effetto combinato di indizi architettonici, colori e grafica con gli ausili digitali: quando questi elementi sono in armonia, i visitatori si muovono più rapidamente e si sentono più tranquilli. Anche i dati di navigazione raccolti passivamente, come le richieste anonime inviate all’app del campus, possono rivelare dove il edificio confonde le persone e dove la mappa funziona bene. Considerate questi punti problematici non come errori degli utenti, ma come feedback sul design.

Casi di studio: aeroporti, musei e ospedali

Gli aeroporti sono laboratori ad alto rischio per la navigazione. Il sistema sviluppato e ripetuto da Mijksenaar all’aeroporto di Amsterdam Schiphol è famoso per accogliere i passeggeri dal marciapiede alla porta con segnaletica semplice e ad alto contrasto proprio nel momento desiderato. Recentemente, gli aeroporti stanno utilizzando studi di tracciamento oculare per vedere cosa notano realmente i passeggeri e cosa trascurano, e stanno regolando la posizione e la densità delle informazioni dei segnali di conseguenza. Questo principio può essere applicato a qualsiasi edificio pubblico: testare il percorso dal punto di vista del visitatore e migliorare il progetto in base ai comportamenti misurati.

I musei mostrano come la forma stessa possa diventare una mappa. Al Guggenheim Museum di New York, la rotonda a spirale e la discesa con finestre sul soffitto trasformano la visita in un viaggio continuo e comprensibile; poiché l’insieme può essere visto come un’unica idea spaziale, si sa sempre dove ci si trova all’interno del tutto. Le ricerche contemporanee sull’organizzazione dei musei lo confermano: quando i percorsi principali sono chiari e le opzioni sono limitate a scelte significative, le persone esplorano di più e chiedono meno indicazioni.

Gli ospedali stanno mettendo in evidenza il costo della confusione. Le linee guida sanitarie nazionali considerano la segnaletica non come un elemento decorativo, ma come un’infrastruttura clinica, poiché una segnaletica inadeguata aumenta l’ansia, fa perdere tempo al personale e ritarda le cure. Le ricerche confermano che le caratteristiche degli interni e le strategie di segnaletica possono migliorare le prestazioni e ridurre lo stress; la pianta dell’edificio è la prima prescrizione. Ingressi chiari, viste interne nitide, nomi coerenti e informazioni nei punti decisionali non sono mosse di branding, ma misure sanitarie.

Modelli emotivi: come gli spazi influenzano le emozioni?

La psicologia delle proporzioni delle stanze

Le proporzioni non sono neutre. Una piccola variazione nell’altezza o nella larghezza può modificare l’atmosfera di una stanza in termini di tranquillità, concentrazione o socialità, poiché il nostro cervello percepisce le dimensioni e la forma come indizi del tipo di pensieri che possono sorgere in quello spazio. Le ricerche dimostrano che i soffitti alti tendono a suscitare un senso di libertà e a incoraggiare un pensiero più relazionale e orientato al quadro generale, mentre i soffitti bassi indirizzano le persone verso compiti più orientati ai dettagli. In altre parole, la stessa metratura può stimolare menti diverse a seconda della dimensione verticale scelta.

Anche la percezione di chiusura dipende da semplici proporzioni. All’aumentare del rapporto altezza-larghezza, le persone riferiscono una sensazione di chiusura più forte e, una volta superate determinate soglie, il senso di piacevolezza diminuisce; nel frattempo, la trasparenza visiva e la luce possono bilanciare questa sensazione di oppressione. Studi contemporanei che utilizzano la realtà virtuale e misurazioni comportamentali continuano a dimostrare che l’altezza del soffitto e la chiusura modificano sia i giudizi estetici che le tendenze di avvicinamento-allontanamento. Ciò dimostra che il rapporto non modifica solo lo stile, ma anche le emozioni.

La cultura e il contesto aggiungono sfumature. Negli esperimenti che hanno messo a confronto partecipanti tedeschi e sudcoreani, la stessa stanza rettangolare è stata “interpretata” in modo diverso a seconda delle proporzioni e della prospettiva. Ciò non invalida le tendenze universali, ma ricorda che la proporzione non è una formula da applicare alle persone, bensì una scala da regolare in base a loro.

Luce, colore e ombra nella progettazione dei piani dei piani

La luce del giorno è un elemento che determina l’umore e regola l’orologio biologico. Oltre alla luminosità e alla resa cromatica, la luce trasmette un segnale circadiano che aiuta a sincronizzare il sonno e la veglia. Le attuali linee guida internazionali descrivono questo effetto biologico in termini melanopici, consentendo di pianificare l’esposizione non solo in base al valore di lusso sul tavolo, ma anche in base all’ora del giorno. Un progetto che colloca le stanze esposte alla luce mattutina in aree aperte e protegge le camere da letto dalla luce intensa nelle ore tarde della giornata non è in contrasto con la biologia, ma lavora in armonia con essa.

La qualità è importante quanto la quantità. Gli standard europei EN 17037 e IES LM-83 formalizzano due concetti fondamentali per ogni progetto: garantire una luce naturale sufficiente durante tutto l’anno (autonomia luminosa spaziale) e controllarne l’eccesso (esposizione solare annuale). Nel frattempo, la scienza dell’abbagliamento offre un modo per testare se quella finestra così appariscente sia davvero fastidiosa quando la si guarda; la Probabilità di abbagliamento da luce diurna continua ad essere un indicatore utile per prevedere il fastidio causato dal cielo luminoso e dai raggi solari. Questi strumenti mettono in relazione le linee del progetto con il comfort umano prima che il cemento venga gettato.

Il colore e l’ombra completano lo scenario emotivo. Un’ampia base di prove dimostra che il colore può influenzare le emozioni e la cognizione in modo sottile ma affidabile. Pertanto, le decisioni relative a lunghi corridoi, sale d’ingresso e angoli focali devono armonizzare le tonalità di colore con le funzioni. Infine, l’ombra non è nemica della luce, ma è ciò che rende la luce leggibile. I progetti che creano zone d’ombra (rientranze profonde, nicchie illuminate lateralmente, soglie a più livelli) consentono agli occhi di riposare e riducono l’affaticamento causato dall’abbagliamento. Usate i colori per esprimere le intenzioni e le ombre per rendere la luminosità più umana.

Piano chiuso o piano aperto: sicurezza o libertà?

Gli open space promettono flessibilità e connessione, ma il sistema nervoso umano ha dei limiti. Ricerche su larga scala condotte negli uffici dimostrano che il passaggio dai cubicoli alle scrivanie aperte riduce la collaborazione faccia a faccia e diminuisce la soddisfazione, soprattutto a causa del rumore e della perdita di privacy. Il risultato è un paradosso: quando tutto è visibile, le persone si rifugiano nelle cuffie e nei messaggi. La libertà senza un rifugio si trasforma in stress.

Gli spazi chiusi non sono negativi; se utilizzati in modo mirato, rappresentano una misura di sicurezza. I classici modelli di progettazione incentrati sulla sicurezza, come gli spazi difendibili e il CPTED, danno buoni risultati anche all’interno degli edifici: create percorsi per la sorveglianza naturale, chiarite i confini degli spazi e controllate l’accesso, in modo che le persone si sentano a proprio agio nei propri spazi. Nelle case, ciò significa che è possibile aprire la cucina sul soggiorno per favorire la socializzazione, ma allo stesso tempo preservare angoli tranquilli con curve strette, pareti parziali e porte che si chiudono completamente. Il segreto non sta nella scelta tra “aperto” o “chiuso”, ma nell’utilizzare entrambi in modo che le persone possano scegliere se esporsi o ritirarsi.

Gradi di sincerità: spazi privati e spazi pubblici

La maggior parte delle abitazioni funziona al meglio con una leggera inclinazione dallo spazio pubblico a quello privato. Christopher Alexander ha definito questo concetto “gradiente di intimità”: accoglienza all’ingresso, trascorrere del tempo negli spazi abitativi, ritirarsi nelle camere da letto. Quando questa sequenza viene interrotta (le camere da letto sono esposte alla vista di chi bussa alla porta, le cucine sono isolate al di là della zona giorno), la vita quotidiana si trasforma in una serie di strani compromessi. Un gradiente netto consente all’ospitalità e alla privacy di coesistere senza attriti.

Anche la psicologia sostiene questo modello. La teoria della regolazione della privacy di Irwin Altman definisce la privacy come un bisogno dinamico — a volte desideriamo comunicare, altre volte no — e gli ambienti ben progettati offrono alle persone la possibilità di controllare questo equilibrio attraverso porte, curve, soglie e linee visive. Aggiungete il vecchio ma resistente binomio “vista-rifugio” (poter vedere l’esterno senza essere visti) e otterrete una logica di progettazione: orientate le stanze comuni verso la vista, gli angoli del nido e le camere da letto verso il rifugio e collegateli tra loro con passaggi che consentano alle persone di regolare istantaneamente i loro contatti.

Case tranquille, uffici stressanti

Il design sanitario fornisce dati concreti sulle emozioni positive. La ricerca pionieristica di Roger Ulrich ha dimostrato che i pazienti operati con vista sugli alberi guariscono più rapidamente e necessitano di meno antidolorifici rispetto a quelli con vista su una parete vuota. Questo è un primo e chiaro segnale che piccole differenze ambientali possono modificare i risultati fisiologici. Prove successive hanno dimostrato che un ambiente più ordinato, una vista panoramica e camere singole sono associati a una riduzione dello stress e a un’assistenza più sicura. Quando si applica questo concetto alla propria casa, la lezione è semplice: posizionare le camere con luce naturale e vista panoramica e dare a ogni persona una porta che possa controllare. Calm ha un piano.

Al contrario, gli uffici tendono ad aumentare lo stress involontariamente. Sondaggi e studi comportamentali giungono alla stessa conclusione: gli ambienti open space compromettono la privacy acustica e riducono la comunicazione faccia a faccia, mentre il rumore di fondo aumenta il disagio e la tensione. Se siete costretti a utilizzare un open space, dovete creare delle vere e proprie stanze silenziose, separare le aree rumorose con ripostigli e vetrate e organizzare i team in base all’intensità del lavoro, in modo che nessuno debba lottare con la pianta dell’edificio per concentrarsi. La libertà funziona al meglio quando c’è sempre un rifugio a portata di mano.

Scenari comportamentali inseriti nell’architettura

Progettazione per comportamenti attesi

L’architettura è piena di aspettative. L’atrio di una scuola si aspetta che chi entra rallenti, si organizzi e determini l’atmosfera della giornata; la reception di una clinica si aspetta che le persone si mettano in fila, trovino la direzione e si calmino. Gli psicologi ambientali definiscono questi momenti stereotipati come “impostazioni comportamentali”: combinazioni stabili di spazio, tempo e attività che guidano in modo affidabile le azioni delle persone. Questo modo di pensare trasforma il design da una semplice decorazione di sfondo alla scrittura di una sceneggiatura: ingressi che regolano la velocità di chi arriva, corridoi che misurano il flusso, stanze che incorniciano la partecipazione.

La sceneggiatura è stata scritta in parte attraverso le possibilità che mostrano a colpo d’occhio ciò che è possibile. Una scala implica salire, una panchina implica riposarsi, un muretto implica sedersi. L’idea classica di James J. Gibson è utile in questo caso: le possibilità esistono nella relazione tra il corpo e l’ambiente circostante, quindi un progetto che prevede ampi gradini, luci calde e una destinazione chiara non solo rende le scale “possibili”, ma le rende anche una scelta facile e probabile.

Anche la distanza sociale è prestabilita. La distanza tra i sedili e le dimensioni dei tavoli parlano un linguaggio non verbale che determina quanto siamo vicini, quanto alziamo la voce e quanto ci intratteniamo. La teoria prossemica di Edward T. Hall dà un nome a queste zone e ricorda che variano a seconda della cultura. Pertanto, se non regoliamo attentamente le dimensioni, l’arredamento e gli angoli di visione, le disposizioni adatte a un gruppo potrebbero risultare scomode per un altro.

In che modo le regole incoraggiano o ostacolano l’interazione sociale?

Gli schemi possono rendere gli incontri casuali inevitabili o rari. Le ricerche sulla sintassi spaziale dimostrano che il modo in cui gli spazi sono collegati tra loro, ovvero quanto un progetto sia “integrato”, determina in modo naturale dove le persone passano e dove si riuniscono. I corridoi e le stanze che riflettono la struttura dell’insieme sono più facili da leggere e tendono ad essere luoghi di maggiore movimento; nei luoghi di maggiore movimento, la socializzazione e la conversazione seguono lo stesso andamento. I progettisti possono utilizzare questi suggerimenti di configurazione per collocare gli incontri in luoghi utili: vicino a risorse comuni, in ampi spazi aperti, lungo linee guida chiare.

I collegamenti verticali sono potenti aggregatori sociali. Quando le scale sono centrali, visibili e gradevoli, non solo aumentano l’attività fisica, ma aggiungono anche incontri rapidi e informali alla vita quotidiana. Studi sulla salute pubblica dimostrano che segnaletica semplice e ben posizionata e scale attraenti aumentano l’uso delle scale, mentre le linee guida per la progettazione attiva incoraggiano la realizzazione di scale più ampie e invitanti per il traffico quotidiano. Una scala “monumentale” comunicativa in un atrio svolge spesso anche la funzione di palcoscenico sociale tra i piani.

L’arredamento completa l’immagine. Una disposizione circolare o semicircolare dei posti a sedere favorisce la conversazione, mentre file e spazi ristretti la ostacolano. Ricerche condotte in classi e gruppi dimostrano ripetutamente che la disposizione e la distanza influenzano la partecipazione. Ciò dimostra che piccole scelte di progettazione possono ravvivare o smorzare la vita sociale della stanza.

Aree di sosta, transizione e rituali

Gli edifici ben progettati respirano; non oscillano dall’esterno verso l’interno. Le zone di transizione — portici, ingressi, atri, pianerottoli ampliati — creano una leggera inclinazione che permette ai nostri passi, alle nostre voci e alla nostra attenzione di cambiare. Studi contemporanei sottolineano come queste zone intermedie regolino il movimento e favoriscano i contatti sociali di breve durata. I consigli classici sul linguaggio del design considerano l’ingresso come l’inizio del “gradiente di intimità” della casa.

All’interno, le piccole pause sono importanti. Una finestra sporgente alla fine del corridoio, una panchina accanto all’ascensore, una nicchia davanti alla sala riunioni… Ognuna di queste cose aiuta le persone a riposarsi, incontrarsi o aspettare senza intralciare il flusso di persone. Quando il progetto dispone queste micro-soste lungo linee visive nette, l’edificio dà un’impressione di ordine e cortesia; quando invece le trascura, le persone creano strane aree di attesa nelle entrate e nei corridoi. Il test più semplice è empirico: percorrete il corridoio da un’estremità all’altra e prendete nota dei punti in cui il vostro corpo desidera rallentare.

I musei mettono chiaramente in evidenza questi insegnamenti. Le serie di ingressi che creano una soglia tranquilla davanti alle gallerie — incorniciando la prima visione, attenuando la luce, chiarendo le opzioni — riducono la confusione e concentrano l’attenzione. Anche nei casi di studio, la riprogettazione delle hall e dei sistemi di orientamento nelle aree in cui sono presenti tali transizioni migliora il flusso e riduce il carico cognitivo della visita.

Consigli architettonici e regole non scritte

Senza rendercene conto, leggiamo gli edifici. Le ringhiere, l’altezza dei gradini, i bordi dei banconi e le linee visive ci sussurrano istruzioni su dove fermarci, quanto velocemente muoverci, se partecipare o osservare. Secondo la terminologia di Gibson, si tratta di “affordances” (opportunità) — opportunità di azione percepite direttamente dalle persone — quindi i “messaggi” del progetto non sono metafore, ma suggerimenti pratici incorporati nella forma.

Alcuni accorgimenti contribuiscono alla sicurezza e alla cortesia. La teoria dello spazio difendibile e le linee guida CPTED dimostrano come la definizione dei confini, la sorveglianza naturale e l’irregolarità dei percorsi di accesso impediscano il disordine e allo stesso tempo facciano sentire gli utenti quotidiani responsabili del proprio ambiente. Ciò che conta non è il rafforzamento, ma la chiarezza: confini e panorami che rendono comprensibili le regole sociali senza bisogno di segnaletica.

Anche altri accorgimenti incoraggiano scelte salutari. Osservazioni effettuate nelle stazioni di trasporto, negli uffici e nei campus, avvisi posizionati nei punti decisionali e piccoli miglioramenti apportati in prossimità delle scale hanno dimostrato un aumento misurabile nell’uso delle scale. Quando le scale sono facilmente visibili e piacevoli da usare, questi avvisi diventano ancora più efficaci. Ciò dimostra che l’architettura e l’informazione sono elementi complementari.

Genkan giapponese, salotti europei, cucine americane

In Giappone, il genkan è uno spazio di sosta progettato con un rituale. Un pavimento basso e resistente (tataki) e un gradino rialzato (agari-kamachi) delimitano il confine tra la strada e la casa. Ci si toglie le scarpe, si indossano le pantofole e si possono fare brevi conversazioni prima di varcare la soglia. Si tratta di un elemento architettonico progettato per garantire pulizia, rispetto e ospitalità graduale. Il dettaglio è molto piccolo, ma il suo effetto sul comportamento è enorme.

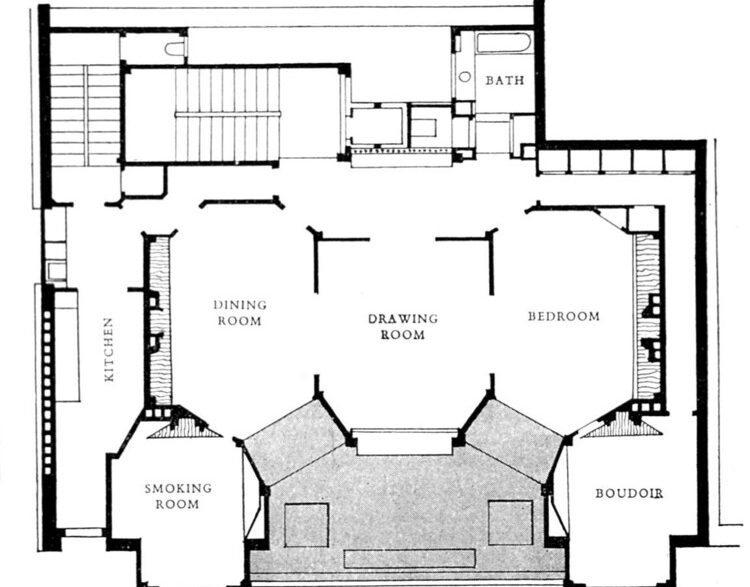

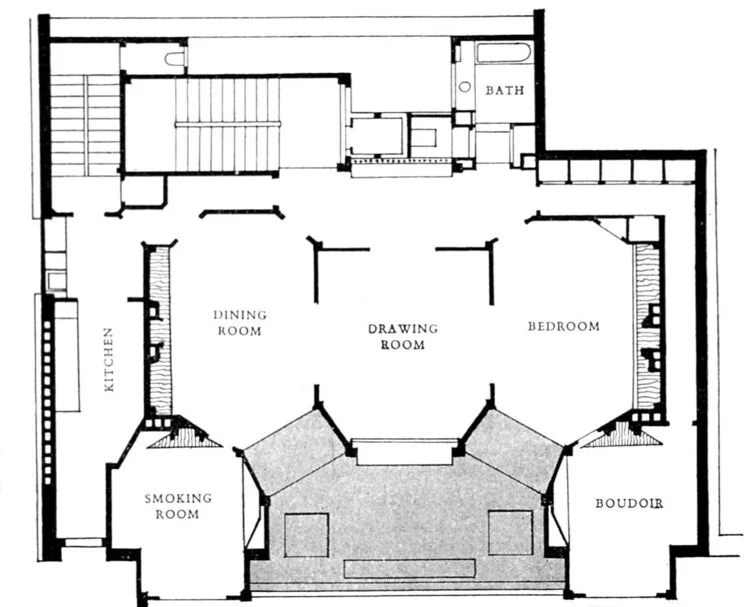

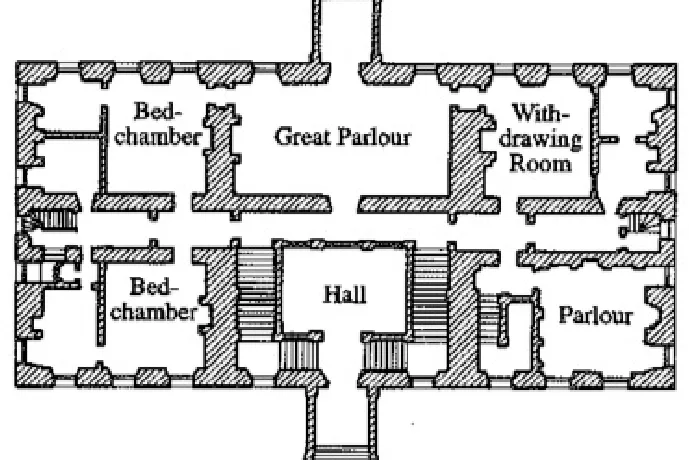

Il salone europeo era come un palcoscenico situato nella parte anteriore della casa. Nel XVIII e XIX secolo veniva utilizzato per accogliere e mettere in mostra gli ospiti, separandoli dalle stanze posteriori più riservate. L’etimologia rivela la funzione di questa stanza: derivante dal francese parler (parlare), il termine parlor, la storia sociale spiega come questa stanza abbia perso importanza con la preferenza delle famiglie per i “salotti” meno formali, dove il passaggio dallo spazio pubblico a quello privato era più morbido. L’ordine qui stabiliva lo status e il protocollo prima che qualcuno potesse parlare.

Negli Stati Uniti, la storia della cucina è passata da un ruolo secondario a uno di primo piano. Mentre la cucina di Francoforte degli anni ’20 considerava la preparazione dei pasti come un’attività efficiente, la vita americana del dopoguerra ha portato le cucine in primo piano, unendole alle sale da pranzo e alle stanze familiari e concentrando poi la vita intorno all’isola della cucina. Mentre i musei, dal MoMA allo Smithsonian, hanno seguito questo cambiamento, le attuali discussioni sulle cucine a vista mostrano come un progetto possa celebrare la socialità e allo stesso tempo generare disordine e rumore. Lo scenario continua a evolversi insieme alla cultura.

La mentalità culturale alla base della planimetria

La cultura determina le priorità spaziali?

Ogni cultura insegna alle persone quanto devono stare vicine, quanto devono alzare la voce e dove devono posizionare la porta. L’antropologo Edward T. Hall ha chiamato queste regole nascoste “prossemica” e queste regole spiegano perché la stessa stanza può essere accogliente e intima per un gruppo di persone, ma scomoda per un altro. Lo spazio non è neutrale; è un accordo sociale modellato dall’educazione e dalle abitudini.

Questi accordi sono visibili anche nei progetti. Negli ambienti a maggioranza musulmana, la disposizione interna delle case bilancia generalmente l’ospitalità e l’umiltà. Viene organizzata una serie di fasi, dall’accoglienza degli ospiti alla vita familiare, e la vista viene protetta senza disturbare gli ospiti utilizzando cortili, paraventi o ingressi inclinati. Gli studi che analizzano le case musulmane dimostrano ripetutamente che la privacy e l’ospitalità sono al centro delle priorità spaziali. Pertanto, le case introverse e le soglie a più livelli sono comunemente presenti, indipendentemente dal clima e dal livello di reddito.

Altre tradizioni attribuiscono priorità diverse al progetto. Le case giapponesi utilizzano storicamente l’engawa, una veranda che non è né completamente interna né esterna, per rallentare l’ingresso, filtrare il panorama e rendere coreografico l’incontro con la natura. Nel nord della Cina, il siheyuan organizza la vita familiare attorno a un cortile protetto, dove l’orientamento e la gerarchia sono codificati lungo l’asse nord-sud. In entrambi i casi, la cultura trasforma la geometria in comportamento.

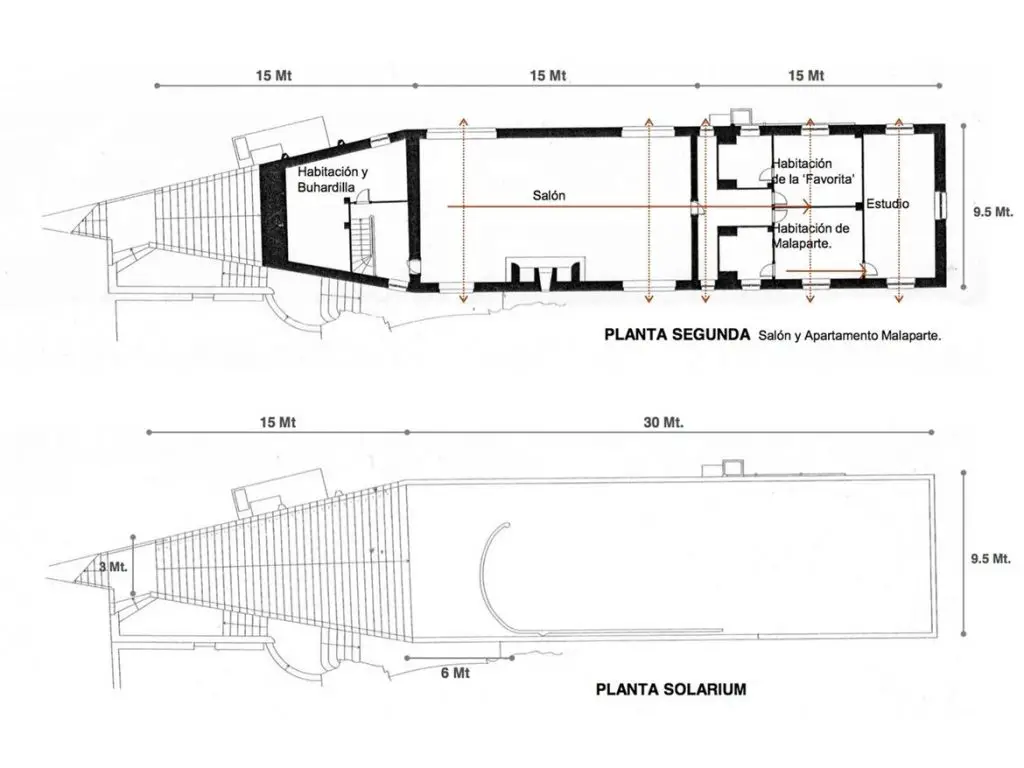

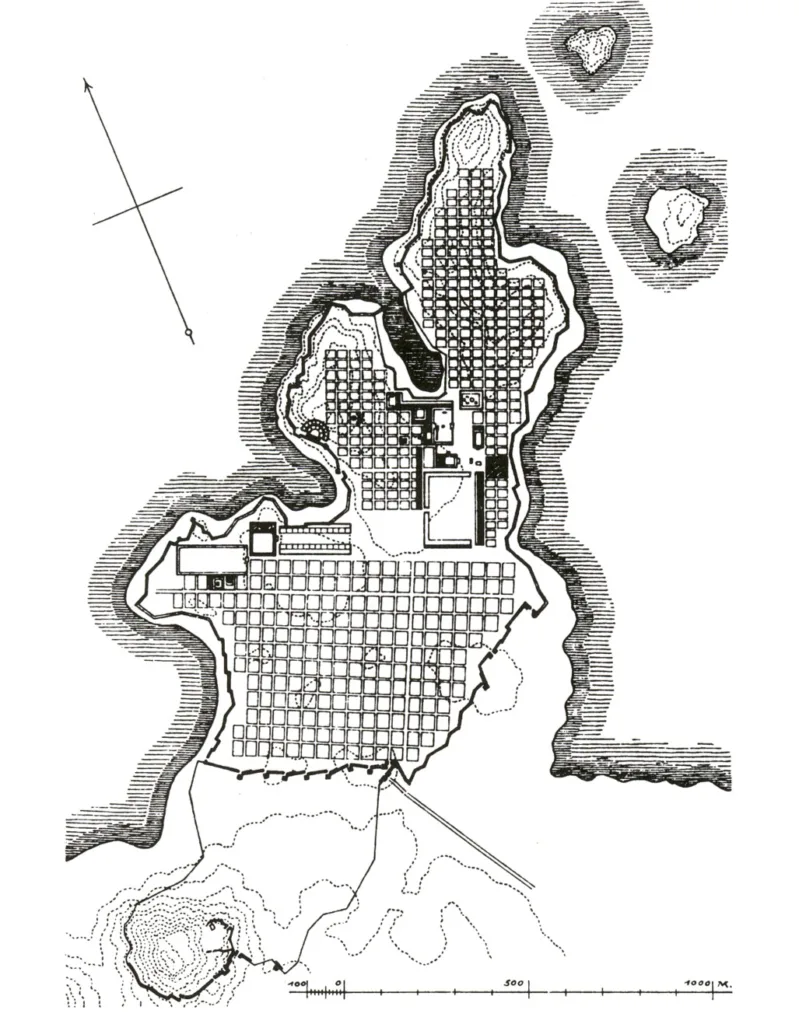

Archetipi di insediamento regionale: dalle risaie alle fattorie

Il riad marocchino è un esempio di interiorità. Mentre le spesse mura esterne tengono fuori la strada, la vita scorre intorno a un cortile interno, solitamente diviso in quattro parti, con una fontana al centro e ricoperto di piante. Questo layout risponde al clima con l’ombra e il raffreddamento per evaporazione, mentre risponde ai valori sociali con una privacy graduale; l’esterno della casa appare semplice, così che la bellezza e la vita familiare possano fiorire all’interno.

Un secolo dopo, dall’altra parte del mondo, le case coloniche americane offrivano una promessa diversa: case basse e lunghe, con soggiorno, sala da pranzo e cucina aperti l’uno sull’altro e grandi finestre che si affacciavano sul giardino. Il benessere del dopoguerra, la cultura dell’automobile e l’ideale di una vita familiare confortevole hanno fatto sì che le case coloniche dominassero i sobborghi dagli anni ’40 agli anni ’70. La loro struttura a un solo piano è ancora oggi simbolo di comfort, mobilità e connessione con l’esterno.

Tra questi due estremi si collocano i siheyuan cinesi, che con i loro cortili placano la polvere e il rumore, organizzano le stanze in base allo status e alla stagione e sono rivolti verso il sole. Ricerche contemporanee dimostrano come questo tipo di abitazione, pur adattandosi alle esigenze moderne, conservi la sua logica fondamentale in termini di spazio chiuso, orientamento e spazi comuni all’aperto.

Genere, potere e politica dell’ordine domestico

Le case sono da tempo simbolo di potere. Nelle culture ottomana e sudasiatica, le case erano suddivise in selamlık o mardana (parte anteriore, aperta agli ospiti) e harem o zenana (parte interna, riservata alle donne). Non si trattava solo di nomi decorativi, ma di distinzioni architettoniche che regolavano chi poteva entrare, chi poteva vedere e chi poteva essere visto. Il harem del palazzo è l’esempio più famoso, ma la stessa logica si rifletteva anche nelle case comuni attraverso porte, paraventi e cortili separati.

La Gran Bretagna vittoriana applicò una mappa diversa con l’ideologia degli “spazi separati” e assegnò agli uomini i lavori pubblici e alle donne i lavori domestici. Questa visione del mondo si concretizzò anche nella progettazione delle case: saloni anteriori per l’esposizione, stanze posteriori per il servizio, aree di circolazione che separavano classi e sessi. Gli storici dell’epoca sottolineano come queste convinzioni si riflettessero letteralmente nelle case, trasformando la rispettabilità in un sistema spaziale.

Oggi, i progettisti sensibili alle questioni di genere, studiando questo retaggio, si interrogano su come sostenere la sicurezza e l’autonomia dei sistemi senza riprodurre le discriminazioni. Leggere la politica dei progetti passati ci aiuta a definire porte, punti di vista e relazioni di vicinato che aumentano la libertà di movimento preservando la privacy.

Geografie religiose e simboliche

L’orientamento religioso determina spesso la direzione di un progetto. Nelle moschee, l’asse della qibla orienta la preghiera verso La Mecca e regola il movimento e la gerarchia nell’intero progetto; questo orientamento può anche determinare dove le famiglie collocheranno l’angolo della preghiera nelle loro case. In questo caso, l’orientamento non è una scelta stilistica, ma una teologia spaziale.

Il feng shui cinese crea un altro tipo di orientamento, armonizzando le stanze, le porte e le soglie con i flussi di qi e le condizioni del paesaggio locale. Sebbene le interpretazioni possano variare, fonti autorevoli lo definiscono come un sistema per posizionare e organizzare gli edifici in armonia con l’ambiente e la cosmologia. Questa logica ha influenzato sia gli edifici storici che alcune case contemporanee.

Nella tradizione indiana del Vastu Shastra, i testi classici collegano la disposizione delle stanze e la loro apertura ai punti cardinali e all’equilibrio degli elementi, legando la vita quotidiana al movimento del sole e ai venti. Se consideriamo questi sistemi come credenze, eredità o metodi intuitivi, essi dimostrano che il significato e i rituali possono fissare un piano con la stessa solidità di una struttura.

Trasformare la logica culturale in architettura moderna

L’importante non è copiare le forme, ma trasmettere le intenzioni. Le case con cortile interno vengono riprogettate in tutto il mondo per garantire ombra, ventilazione incrociata e un punto di incontro sociale senza compromettere la privacy. Gli ultimi studi sulle ristrutturazioni adattabili dei siheyuan mostrano come sia possibile aggiornare gli schemi per la vita contemporanea, preservando i vantaggi climatici e sociali del cortile interno.

Le applicazioni sensibili al clima traggono chiaramente ispirazione dai precedenti culturali. I rapporti relativi alle regioni tropicali e subtropicali mettono in evidenza gli architetti che, con l’aumento delle temperature, hanno ripreso la logica locale (grondaie profonde, rivestimenti porosi, cortili ombreggiati) per raffreddare passivamente le case e preservare la resilienza delle comunità. Queste scelte sono sia culturali che ambientali: l’ombra, la brezza e gli spazi comuni all’aperto modellano la vita quotidiana.

Quando le promesse culturali mantengono ancora la loro importanza, anche i modelli familiari subiscono un’evoluzione. Gli esperti di conservazione e le agenzie immobiliari segnalano un rinnovato interesse per le case di campagna, grazie alla loro accessibilità e alla facilità di passaggio tra interni ed esterni. Si tratta di un ideale di metà secolo che acquista un nuovo significato nell’ottica dell’invecchiamento e della vita familiare in case a un solo piano. Nei progetti pubblici, invece, i designer prendono in prestito lo spirito dell’engawa e creano soglie morbide che invitano alla vita pubblica senza eliminare i confini. La cultura continua a essere l’autore silenzioso dietro al progetto.

Scopri di più da Dök Mimarlık

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.