La libertà in architettura non significa assenza di regole o vuoto, ma offre alle persone uno spazio reale in cui poter scegliere, cambiare e crescere sul posto. Gli edifici che “imparano” nel tempo, in grado di adattarsi ai cambiamenti della vita, offrono una bellezza diversa: non la perfezione immutabile di un modello, ma l’eleganza vissuta di uno spazio in continua evoluzione. Consideriamo l’idea di Stewart Brand secondo cui gli edifici hanno successo quando i loro strati possono cambiare a velocità diverse, consentendo agli utenti di modificare facilmente quelli che possono essere spostati senza compromettere quelli permanenti. Questa flessibilità stratificata è un modo pratico per ottenere la libertà spaziale.

La seconda fonte di libertà è la distinzione tra ciò che deve essere condiviso e immutabile e ciò che può essere personale e variabile. N. John Habraken l’ha definita “supporto” e “riempimento” e ha sostenuto che, se la struttura principale è progettata come un telaio resistente, gli abitanti devono poter controllare tutto ciò che si trova al suo interno. Questa semplice riorganizzazione dei poteri — il telaio da parte dei professionisti, la vita da parte dei residenti — trasforma l’edificio da un prodotto a una piattaforma. La teoria dell’Open Structure ha dimostrato, traducendola in metodi, contratti e casi di studio, come le città possano essere progettate non contro il cambiamento, ma per il cambiamento.

Quando la libertà diventa un obiettivo, anche il ruolo dell’architetto cambia: piuttosto che essere il compositore di monumenti finiti, diventa il custode delle possibilità. Lo si può vedere nelle abitazioni graduali progettate da Alejandro Aravena, che ha ideato “case semi-finite” che le famiglie possono completare nel tempo e che poi ha reso disponibili gratuitamente per il download affinché anche altri potessero adattarle. Lo si può vedere anche nella tradizione scandinava del design partecipativo, in cui gli utenti sono invitati a partecipare alle decisioni fin dall’inizio, invece di essere “consultati” in un secondo momento. La libertà non è uno stile, ma un approccio gestionale, metodologico ed etico integrato nel lavoro.

I fondamenti dell’autonomia architettonica

L’autonomia architettonica inizia con l’autonomia dell’utente: spazi che consentono alle persone di scrivere la propria vita invece di seguire lo scenario del progettista. I “modelli” di Christopher Alexander hanno definito l’autonomia come un bagaglio di conoscenze accessibile alle persone comuni: semplici regole linguistiche che aiutano chiunque a plasmare strade, stanze e soglie che sembrano giuste. Considerare le persone come coautori trasforma il design da una decisione una tantum a un dialogo sociale.

A livello urbano, l’autonomia si sviluppa quando la struttura spaziale incoraggia il movimento, gli incontri e le scelte. Le ricerche sulla sintassi dello spazio dimostrano come la configurazione delle strade e delle stanze influenzi silenziosamente le azioni delle persone (dove camminano, dove si fermano, come si incontrano le comunità). Progettare sulla base di queste informazioni non significa controllare, ma essere ospitali su scala urbanistica, rendendo le reti spaziali compatibili con la volontà umana e consentendo così la nascita di stili di vita molto diversi.

Cambiamenti storici verso un design incentrato sull’utente

Il design incentrato sull’utente nell’ambiente costruito non è nato dall’oggi al domani; è il risultato delle critiche rivolte al modernismo impositivo della metà del XX secolo e delle esperienze democratiche scandinave, in cui i sindacati e le comunità sostenevano che i lavoratori e i residenti dovessero avere voce in capitolo nella definizione del proprio ambiente. Questa posizione politica ha gettato le basi per i metodi (laboratori, prototipi, cicli di feedback) che l’architettura ha successivamente adattato alle abitazioni, agli edifici pubblici e ai quartieri. L’obiettivo non era una partecipazione cosmetica, ma una ridistribuzione dell’autorevolezza.

Alexander sosteneva l’uso di linguaggi di progettazione accessibili anche ai non esperti. Un “esempio” non è una ricetta; è una parte compatta di informazioni condivise su ciò che funziona e può essere combinato, adattato e discusso. Questo spirito, ovvero insegnare le regole di base e poi fare un passo indietro, ha contribuito a far progredire l’architettura verso una cultura che accetta le conoscenze dei non esperti e la vita quotidiana come input legittimi per il design.

L’ascesa dei sistemi modulari e aperti

La modularità e la struttura aperta hanno trasformato gli ideali incentrati sull’utente in logica costruttiva. Se l’edificio principale sostiene elementi pesanti e durevoli, il materiale di riempimento può essere sostituito come un mobile. Questa distinzione tecnica consente anche distinzioni legali e finanziarie: parti diverse possono avere livelli diversi, prendersene cura e modificarli senza intralciarsi a vicenda. Il risultato è una città che può essere rinnovata internamente, unità per unità, senza demolizioni.

L’approccio “separare gli strati” di Brand esprime la stessa situazione in un altro linguaggio: il sito dura più a lungo, la struttura è permanente, i servizi invecchiano più rapidamente, la planimetria cambia spesso e gli “oggetti” cambiano continuamente. Quando gli edifici seguono questi ritmi (facili da mantenere, facili da riprogettare), le persone acquisiscono la libertà di ristrutturare senza sprecare la loro vita. La modularità non è un gusto per le griglie, ma un legame con il tempo.

Architetti come facilitatori, non come controllori

Se l’architettura deve catalizzare la libertà, l’architetto regola le condizioni invece di dettare i risultati. Le abitazioni graduali di Aravena ne sono un esempio vivente: nuclei semilavorati garantiscono qualità e sicurezza; le famiglie aggiungono stanze, rivestimenti e luoghi di lavoro nella misura consentita dalle risorse disponibili. Anni dopo, le ricerche su questi quartieri rivelano un mosaico di aggiunte che riflettono la cultura, il reddito e l’immaginazione: proprio quella diversità che il design dall’alto verso il basso fatica a produrre.

Un atteggiamento propositivo implica anche la condivisione degli strumenti. Quando Elemental ha pubblicato i disegni dei sistemi abitativi affinché tutti potessero usarli, ha ridefinito la scrittura come un servizio. Questa lezione può essere generalizzata: pubblica il set di parti, spiega i modelli, apri il quadro. Più un progetto è comprensibile e modificabile dalla comunità, più diventa loro, non solo sulla carta, ma anche nella pratica.

Dal monumento alla cornice: filosofie in evoluzione

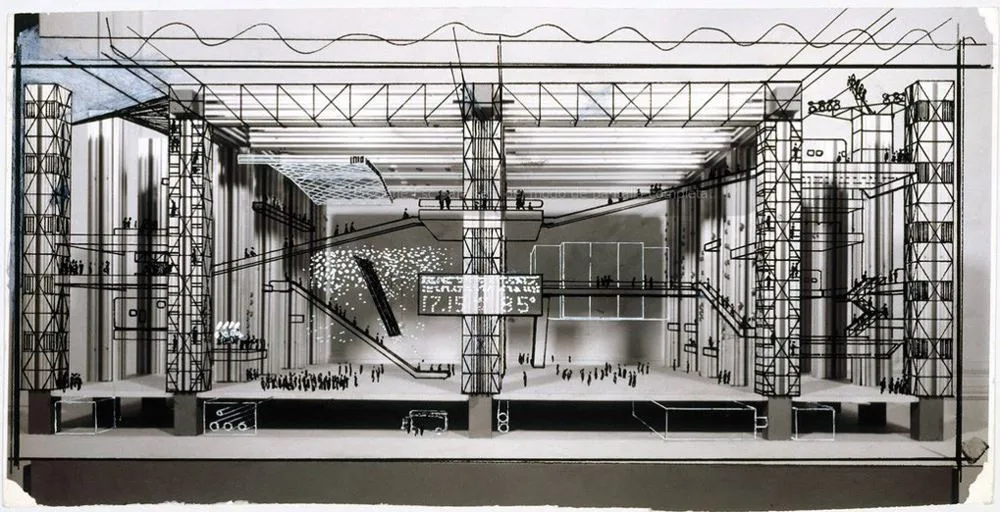

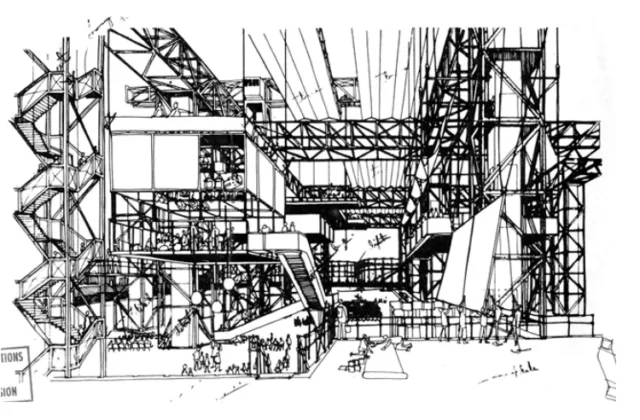

Cedric Price capì presto che gli edifici più generosi potevano fungere da impalcatura per cambiare i programmi, ovvero che potevano essere luoghi in cui le opportunità offerte erano più importanti delle forme. Il Fun Palace è stato progettato come una struttura programmabile per l’apprendimento e il gioco, mentre il Potteries Thinkbelt immaginava una ferrovia trasformata in un’università mobile. Si trattava di progetti di design orientati alla politica reale, che mostravano come l’architettura potesse dare priorità al cambiamento piuttosto che al completamento.

Questa mentalità è diventata un’etica pratica nell’era del carbonio e del cambiamento. Anche nei dibattiti mainstream, ormai, l’adattabilità è considerata più importante dell’appariscenza usa e getta. Ciò riflette la critica di Brand nei confronti delle icone “intoccabili” che resistono al cambiamento. La città del futuro non sarà un museo in cui sono esposti oggetti perfetti, ma un insieme di strumenti costituiti da strutture resistenti, aperte alla manutenzione, al riutilizzo e a nuove storie.

Il ruolo dell’agenzia nei racconti spaziali

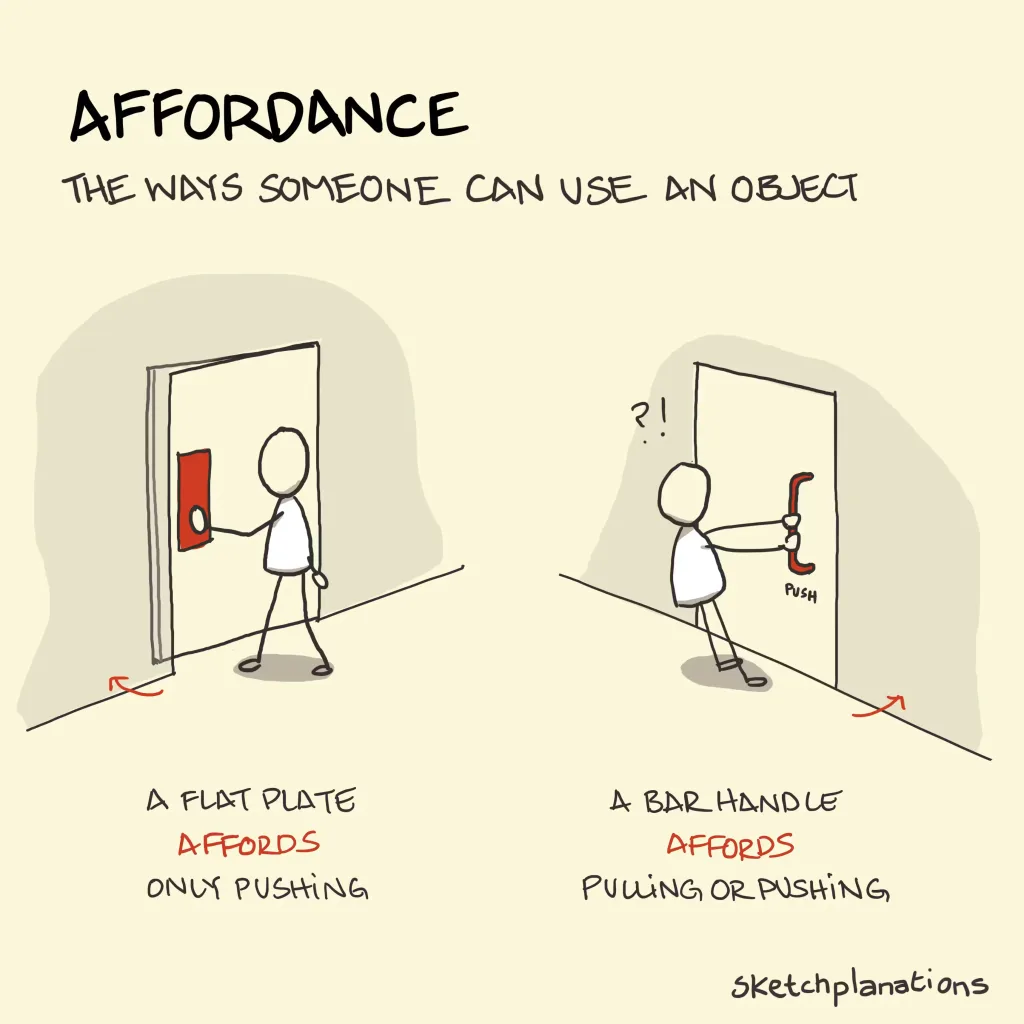

L’agenzia non ha solo il diritto di cambiare le pareti; è la sensazione che lo spazio invita all’azione. La psicologia ecologica chiama questi inviti “affordances”: una panchina invita a sedersi, una sporgenza invita ad appoggiarsi, un’ampia scalinata invita a riunirsi. Gli spazi ben progettati sono come frasi aperte: puoi completarle in molti modi. Progettare tenendo conto delle affordances significa regolare soglie, bordi e superfici in modo che le persone scoprano le possibilità invece delle istruzioni.

https://sketchplanations.com/affordance

Libertà entro i limiti

Il design si evolve quando incontra un limite e decide di danzarci insieme. Le regole, i budget, i materiali, il clima e il luogo non sono ostacoli alla creatività, ma parte integrante del ritmo. Se li consideri come alleati, ti aiuteranno a portare avanti il progetto con chiarezza, resistenza e significato. Gli edifici più generosi sorgono spesso dove le regole sono rigide e le risorse limitate, perché ogni movimento è importante e ogni scelta deve servire alla vita.

Regolamenti edilizi ed espressione creativa

I regolamenti edilizi non servono a limitare la fantasia, ma a stabilire regole fondamentali per la sicurezza e la dignità, affinché la fantasia possa volare in tutta sicurezza. Ad esempio, il Regolamento internazionale sugli edifici stabilisce regole fondamentali relative alla sicurezza antincendio e alla sicurezza delle persone, come la suddivisione in compartimenti, il rilevamento e l’estinzione, in modo che le persone possano uscire dall’edificio e i vigili del fuoco possano entrare nell’edificio nei momenti più importanti. Quando queste regole indiscutibili vengono rispettate, la forma, la luce e il programma possono assumere rischi più liberamente. In altre parole, le regole non sono una strada, ma una ringhiera.

Gli standard di accessibilità funzionano allo stesso modo. Gli standard ADA 2010 definiscono i requisiti minimi e tecnici affinché porte, rampe, servizi igienici, banconi e percorsi siano accessibili a tutti. I progetti ben riusciti prendono questi requisiti come base e poi vanno oltre la legge per rendere gli spostamenti quotidiani eleganti e intuitivi. Quando l’accessibilità è universale per definizione, l’espressione diventa più generosa, non meno.

Anche i codici si stanno evolvendo in modo da consentire nuove forme di espressione. L’IBC 2021, introducendo ufficialmente i tipi di legno ad alta massa (IV-A, IV-B, IV-C), ha consentito agli edifici in legno di raggiungere nuove altezze pur soddisfacendo i rigorosi criteri di resistenza al fuoco. Questa modifica non ha “addomesticato” il legno, ma lo ha legittimato e ha invitato architetti e ingegneri a esplorare strutture più calde e a basse emissioni di carbonio su scala urbana.

Limiti di budget e materiali

I budget limitati possono rendere i progetti più chiari e avvicinare l’architettura alle esigenze delle persone. Il progetto abitativo graduale di Alejandro Aravena considera il costo come una variabile di progettazione: costruisce la parte più difficile da realizzare autonomamente per le famiglie (struttura, cucina, bagno) e lascia ampio spazio e capacità affinché i residenti possano completarlo e ampliarlo nel tempo. Ha persino reso pubblici i disegni di lavoro di alcuni progetti, dimostrando che l’informazione aperta e l’attenta parsimonia possono creare città che crescono insieme alla loro popolazione.

Anche la scarsità di materiali può essere un catalizzatore. Shigeru Ban utilizza modesti tubi di carta nei suoi interventi di soccorso in caso di calamità, in situazioni caratterizzate da vincoli rigorosi in termini di velocità, costi e logistica. In Ruanda e a Kobe dopo il terremoto, i suoi team hanno rapidamente costruito rifugi e spazi comunitari dignitosi utilizzando componenti che potevano essere procurati, costruiti e persino trasferiti altrove dai volontari. Il risultato non è un’architettura “economica”, ma un’empatia meticolosa trasformata in un sistema.

Nell’ambito delle città esistenti, i budget limitati hanno portato alla nascita di un riutilizzo radicale. La trasformazione dei complessi residenziali Grand Parc di Bordeaux da parte di Lacaton & Vassal ha evitato la demolizione e, aggiungendo invece profondi giardini d’inverno e balconi, ha illuminato, ampliato e rivitalizzato 530 appartamenti occupati con costi e emissioni di carbonio ridotti. In questo caso, la limitazione ha generato generosità: più spazio, più luce, più libertà di movimento per i residenti.

Clima, contesto e difficoltà specifiche della regione

Il clima non è uno sfondo, ma un coautore. Gli standard di comfort termico, come ASHRAE 55 e la guida al comfort adattabile (CIBSE TM52), forniscono obiettivi misurabili che variano a seconda della stagione e delle aspettative, orientando la progettazione verso strategie passive (movimento dell’aria, ombreggiamento, massa termica) prima delle soluzioni meccaniche. Quando il comfort è regolato in base alle condizioni climatiche reali e alle persone reali, gli edifici funzionano in armonia con il clima, anziché in contrasto con esso.

La luce è un altro clima. La norma EN 17037 ridefinisce la luce diurna come una qualità che include obiettivi misurabili in termini di illuminazione, panorama, accesso alla luce solare e controllo dell’abbagliamento. Considerare la luce naturale non come un elemento secondario, ma come un criterio di progettazione, permette di modellare cortili, posizioni delle finestre e profili di sezione in modo da rendere gli interni vivaci senza compromettere il comfort visivo.

Alcuni luoghi parlano il linguaggio dell’acqua. Nei letti dei fiumi, ASCE 24 definisce le altezze minime, i tipi di fondazioni e i requisiti dei materiali in relazione al rischio di inondazione e all’importanza dell’edificio. Queste regole, lungi dall’uccidere le idee, orientano i progetti verso piani terra rialzati, pareti rimovibili e strutture resistenti che consentono alle comunità di continuare a funzionare dopo una tempesta. Qui la resistenza è la chiarezza del progetto sotto pressione.

In che modo le normative possono promuovere l’innovazione?

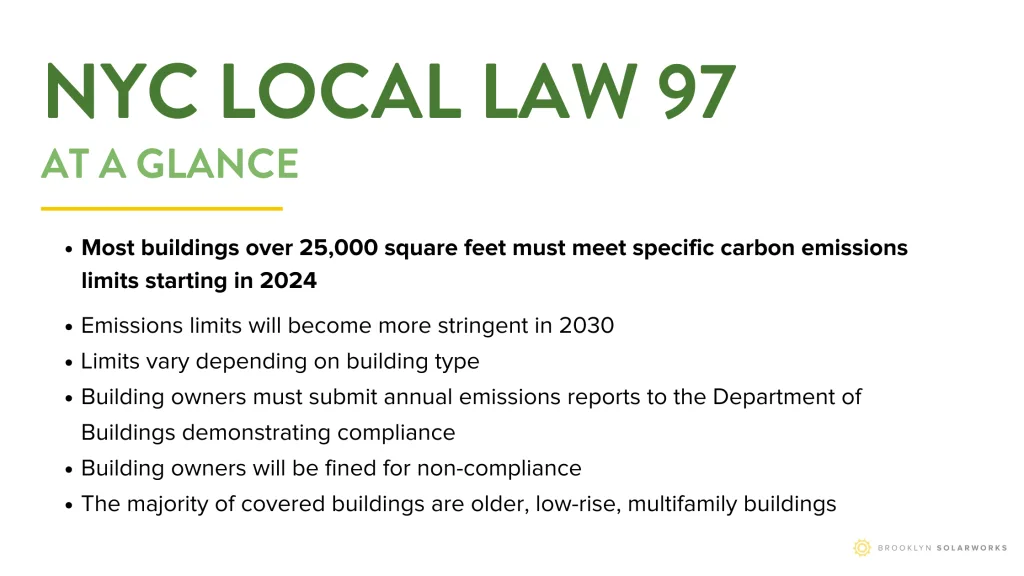

Le limitazioni delle emissioni di carbonio in città come New York hanno trasformato le normative legali in un motore climatico. La Local Law 97, fissando limiti di emissione per i grandi edifici, incoraggia i proprietari a rinnovare l’involucro degli edifici, a utilizzare sistemi efficienti e energia pulita. La corsa al rispetto delle leggi è anche una corsa al ripensamento delle facciate, dei locali tecnici e della logistica di ristrutturazione: un riassunto di progettazione urbana nato dalla legge.

La protezione della fauna selvatica ha ridefinito il vetro stesso. La legge locale 15 di New York richiede l’adozione di misure a favore degli uccelli in condizioni e ad altezze critiche, favorendo così la nascita di nuovi disegni frit, rivestimenti riflettenti UV e dettagli dei telai che riducono gli urti preservando al contempo la vista e la luce naturale. In questo caso, la normativa diventa un’estetica silenziosa: il vetro che tiene conto degli abitanti non umani della città.

E quando i codici ampliano le possibilità dei materiali come il legno massiccio, non solo danno il via libera alle innovazioni, ma catalizzano anche nuove tipologie e catene di approvvigionamento, dai pannelli per pavimenti in CLT ai nuclei ibridi, il tutto nel rispetto di rigorosi standard di sicurezza antincendio. L’innovazione non nasce nonostante le normative, ma spesso grazie ad esse.

Casi clinici di luminosità limitata

La Moriyama House di Tokyo affronta le questioni relative a un lotto di terreno di dimensioni ridotte, alla privacy e alle rigide restrizioni edilizie, trasformando la “casa” in un piccolo villaggio composto da stanze e cortili. Il risultato è uno stile di vita flessibile, una comunità permeabile e interni luminosi: una libertà scolpita nella dura realtà di un quartiere densamente popolato.

Al Kimbell Art Museum, le delicate opere d’arte richiedevano un controllo rigoroso della luce e del calore. La soluzione di Louis Kahn fu quella di utilizzare volte cicloidali con lucernari continui e riflettori sospesi. Questa soluzione trasformò i vincoli di conservazione in una caratteristica poetica dell’edificio: una luce naturale morbida, uniforme e infinitamente viva.

Il progetto di ristrutturazione del Grand Parc a Bordeaux dimostra come i vincoli finanziari, sociali e edilizi possano generare non meno, ma più vita. Preservando la struttura e aggiungendo livelli abitabili (giardini d’inverno abbastanza profondi da poter essere trasformati in stanze), Lacaton & Vassal offre il lusso quotidiano con un budget sociale e i residenti rimangono dove sono. Si tratta di un capolavoro di trasformazione dei limiti in opportunità.

Se l’obiettivo è la libertà, anche la restrizione è un’arte. I codici determinano ciò che non è negoziabile. I budget focalizzano l’intenzione. I materiali insegnano l’umiltà. Il clima determina il ritmo. Il luogo scrive la storia. L’architettura conquista la sua libertà ascoltando tutto e rispondendo con sensibilità, gentilezza e coraggio.

Politica spaziale e diritto alla città

L’espressione “diritto alla città” è nata come provocazione e si è trasformata in un programma. Henri Lefebvre sosteneva che lo spazio urbano non dovesse essere prodotto solo come merce, ma creato e gestito collettivamente dalle persone che lo abitano. I successivi studi politici hanno trasformato questa idea in compiti concreti per governi e progettisti: ampliare la partecipazione, proteggere l’accessibilità e considerare l’inclusività non come un elemento secondario dello sviluppo urbano, ma come un elemento fondamentale. In questo contesto, l’architettura non è mai neutrale: ogni larghezza di porta, forma di panchina, regola di piazza e politica abitativa distribuisce il potere.

Oggi, il “diritto alla città” costituisce la base delle agende internazionali e dei regolamenti locali e richiede che le città garantiscano la non discriminazione, la partecipazione significativa e l’accesso equo all’alloggio, ai trasporti e agli spazi pubblici. Questo cambiamento sta ridefinendo le questioni di progettazione come questioni di cittadinanza: chi può vivere qui? Di chi si tiene conto prima di iniziare la costruzione? Chi può rimanere quando il quartiere migliora? Le risposte si trovano sia nella legge che nel piano urbanistico.

Accesso, inclusività e progettazione democratica

L’inclusività inizia con le cose che puoi toccare. Il Design Universale offre principi semplici e collaudati nella pratica (uso equo, flessibilità, facilità d’uso) che aiutano a rendere le stanze, le strade e i veicoli accessibili al più ampio pubblico possibile. Negli Stati Uniti, gli standard ADA del 2010 hanno trasformato questi principi etici in standard minimi applicabili per l’accessibilità nelle strutture pubbliche e commerciali. Quando i team li considerano come una base e non come un limite massimo, le rampe, i percorsi, le porte e i banconi diventano momenti di dignità e non eccezioni.

La democrazia si manifesta sia nel processo che nel risultato. Sherry Arnstein, nella sua “scala della partecipazione civica”, ha avvertito che i simbolici aiuti sociali possono nascondere il fatto che tutto procede come al solito; il potere si muove solo quando le comunità contribuiscono a stabilire le priorità e a controllare le risorse. Le città che aprono i propri bilanci ai cittadini, come i cicli di bilancio partecipativo di New York, trasformano la partecipazione in scelte vincolanti in materia di parchi, scuole e miglioramenti della sicurezza. Anche i modelli di quartiere come la “città dei 15 minuti” promuovono l’inclusività, collocando le necessità quotidiane a breve distanza a piedi o in auto e riducendo i costi in termini di tempo e denaro che causano una silenziosa esclusione.

Gentrificazione e illusione elettorale

La gentrificazione viene spesso descritta come una questione di scelte individuali – nuovi bar, nuovi inquilini, nuovi gusti – ma le ricerche dimostrano che alla base di questo fenomeno esiste un sistema. Gli investimenti pubblici e i cambiamenti politici modificano il valore dei terreni e, in assenza di misure protettive, sono gli inquilini a basso reddito a pagarne il prezzo attraverso aumenti degli affitti e sfratti. Le prove raccolte dall’Urban Displacement Project dimostrano che alcuni investimenti specifici, come le nuove linee ferroviarie e le aree delle stazioni, aumentano il rischio di sfratto in assenza di misure di protezione adeguate. La libertà di scelta si fa sentire fino alla scadenza del contratto di locazione.

Lo stress climatico sta aggravando ulteriormente la situazione. Nel quartiere Liberty City di Miami, con l’innalzamento del livello del mare, i quartieri situati in posizione elevata hanno iniziato ad attirare l’interesse speculativo; a questo fenomeno è stato dato il nome di “gentrificazione climatica”. La riqualificazione promette resilienza, ma può escludere le comunità più esposte al rischio attraverso la fissazione dei prezzi. La lezione da trarre non è quella di fermare gli investimenti, ma di combinarli con strumenti di diritto alla permanenza (stabilizzazione degli affitti, alloggi a reddito limitato e gestione comunitaria), in modo che anche le persone colpite dagli shock possano trarne beneficio.

Simulazione dell’innalzamento del livello del mare nel 2150 e del suo impatto su Miami.

Spazi pubblici personalizzati e confini invisibili

Alcuni spazi “pubblici” non sono pubblici in senso giuridico. I POPS (Private Owned Public Spaces) di New York sono piazze e passaggi consegnati dai costruttori in cambio di metri quadrati extra; questi spazi devono rimanere aperti e soddisfare gli standard dichiarati in termini di servizi e segnaletica, ma sono i proprietari a stabilire le regole di comportamento e a gestirne l’accesso. Questa situazione di incertezza è emersa durante l’occupazione di Zuccotti Park da parte del movimento Occupy Wall Street, dove le normali tutele del Primo Emendamento si sono scontrate con il controllo privato. Questo episodio ha messo in luce come le norme di governance possano silenziosamente restringere lo spazio di aggregazione.

Londra ha una mappa delle sue piazze “pubblicamente accessibili”, pattugliate da guardie di sicurezza private e gestite con regole poco trasparenti. Anche se l’accesso è nominalmente aperto, piccoli dettagli come cartelli, applicazioni selettive o panchine divise creano confini invisibili che determinano chi può trascorrere del tempo in questi luoghi. Le ricerche sull’architettura difensiva o ostile documentano come questi micro-progetti controllino i comportamenti e allo stesso tempo compromettano l’inclusività per i senzatetto, gli anziani e le famiglie. Il design può incoraggiare la vita civile o eliminarla.

Il ruolo dell’architettura nella mobilità sociale

Il modello strutturato può ampliare o restringere il percorso che porta dall’infanzia alle opportunità. Le prove a lungo termine ottenute dall’esperimento Moving to Opportunity dimostrano che quando i bambini piccoli vengono trasferiti da quartieri con un alto tasso di povertà a quartieri con un tasso di povertà più basso, il loro tasso di frequenza universitaria aumenta e il reddito degli adulti migliora, con un conseguente guadagno misurabile nel corso della vita; la tempistica e la stabilità sono importanti. Questa scoperta ridefinisce la questione del “dove” in termini politici: alloggi a prezzi accessibili, scuole, biblioteche e cliniche si trovano a una distanza ragionevole dai luoghi di lavoro e dalle reti sociali, e la città stessa diventa una scala.

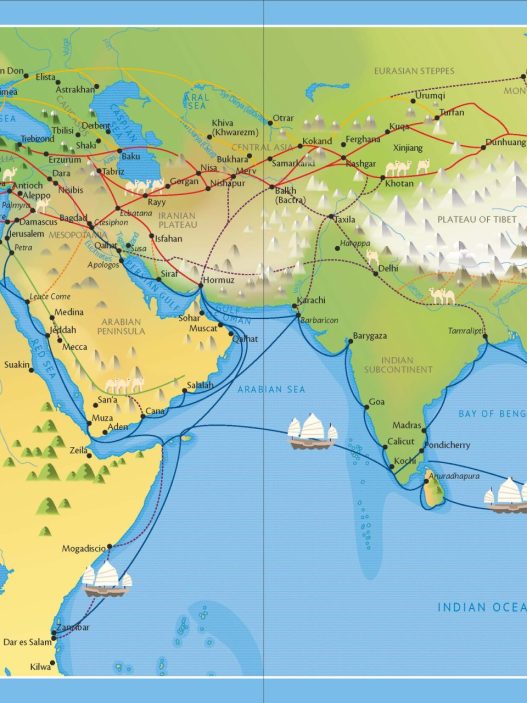

La mobilità non si limita solo alle abitazioni. Il sistema di trasporto pubblico a fune di Medellín ha ridotto i tempi di percorrenza collegando i quartieri situati sui pendii ripidi al centro della città e, nelle zone in cui è stato implementato, ha portato a un forte calo dei tassi di criminalità, soprattutto in combinazione con biblioteche e spazi pubblici. Quando l’infrastruttura è progettata insieme alle zone emarginate e per queste zone, è in grado di ridistribuire gli elementi fondamentali della mobilità: tempo, sicurezza e visibilità.

Progettare con voci emarginate (e per loro)

“Niente su di noi senza di noi” è diventato un punto di riferimento per i diritti delle persone con disabilità e non solo, perché esprime una semplice verità: i progetti che escludono le persone dal processo decisionale probabilmente le escluderanno anche dai risultati. La giustizia nel design amplia questa etica, suggerendo che i progetti siano gestiti da coloro che ne sono maggiormente influenzati, che siano responsabili nei confronti delle loro comunità e che si presti attenzione a come la razza, il genere, la classe sociale e le abilità influenzano i danni e i benefici del design. Non si tratta di filantropia, ma di far gestire il progetto da persone informate che vivono le condizioni che si desidera cambiare.

Esistono modelli che possono essere presi come esempio. A Boston, la Dudley Street Neighborhood Initiative ha ottenuto il controllo locale sulla convenienza e lo sviluppo a lungo termine, conferendo potere alla comunità attraverso un trust fondiario comunitario. In altri luoghi, dai progetti di trasformazione dei cortili scolastici ai laboratori di quartiere, i processi di progettazione collaborativa strutturati dimostrano che quando le istituzioni condividono strumenti e budget, i residenti possono stabilire criteri, progettare alternative e gestire l’attuazione. Quando la partecipazione si trasforma in appropriazione, il “diritto alla città” diventa una pratica quotidiana.

Gli aspetti psicologici della libertà spaziale

La libertà spaziale inizia nella mente. Le persone non si limitano a muoversi all’interno delle stanze, ma creano aspettative, storie ed emozioni relative alle possibilità che quelle stanze offrono loro. La psicologia ambientale dimostra che gli spazi suscitano dimensioni esperienziali riconoscibili (tra cui coerenza, fascino e calore domestico) e che queste dimensioni influenzano il nostro senso di libertà nel rimanere, esplorare o allontanarci da uno spazio. Progettare per la libertà significa progettare anche queste reazioni interiori con la stessa cura che dedichiamo alla progettazione di pareti e finestre.

Autonomia percepita e reale nel design

L’autonomia dipende in parte da ciò che un edificio ti permette realmente di cambiare e in parte da ciò che senti di poter influenzare. Classici esperimenti sul campo hanno dimostrato che quando agli ospiti delle case di riposo vengono offerte scelte reali (ad esempio, prendersi cura di una pianta o scegliere gli orari delle attività), il loro umore e la loro salute migliorano in modo misurabile. Ciò dimostra che anche un piccolo e reale controllo può aiutare a ritrovare la volontà. Gli spazi che offrono non solo varietà decorativa, ma anche decisioni significative tendono a favorire maggiormente questo miglioramento.

I progettisti devono inoltre evitare le “false” scelte, ovvero le illusioni di controllo. Studi di psicologia e neuroimaging dimostrano che la possibilità di scegliere è di per sé gratificante e attiva i sistemi di valutazione e ricompensa del cervello; tuttavia, tasti vuoti e pulsanti falsi simulano solo questa ricompensa e possono causare delusione quando le persone si rendono conto di non avere mai avuto alcun controllo. La lezione da trarre è semplice: se si trasmette un segnale di controllo con una leva, un tasto, una parete mobile o una stanza prenotabile, è necessario assicurarsi che si tratti di un controllo reale e con risultati concreti.

Piani aperti e il paradosso della privacy

Gli open space promettono libertà — luce, visibilità, flessibilità — ma spesso eliminano la privacy che rende la libertà sicura. Ricerche su larga scala che mettono a confronto le configurazioni degli uffici dimostrano che gli open space hanno prestazioni inferiori rispetto agli uffici privati in termini di acustica, privacy percepita e soddisfazione generale. Le persone si adattano a questa situazione riducendo la collaborazione faccia a faccia, nonostante siano più esposte, ricorrendo alle cuffie e ai messaggi. Il titolo è illogico: senza un silenzio controllabile, l’apertura riduce l’energia sociale che spera di generare.

La soluzione pratica non è abbandonare l’apertura, ma reintegrare la privacy come una risorsa che le persone possono controllare. Piccole stanze accessibili senza permesso, cabine telefoniche con un vero isolamento acustico e mobili che riducono il rumore consentono agli utenti di scegliere quando essere visibili e quando ritirarsi. Quando un progetto riunisce panorama e rifugi (aree con vista libera e luoghi dove nascondersi), le persone riacquistano la libertà di gestire la propria attenzione e la propria esposizione sociale secondo le proprie condizioni.

Libertà di movimento e orientamento

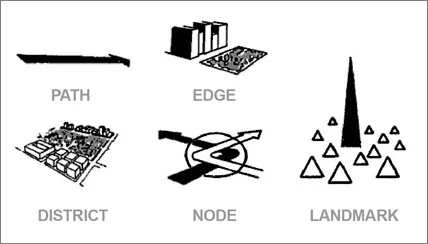

Se non sapete dove vi trovate o come raggiungere la vostra destinazione, la libertà si trasforma in ansia. Kevin Lynch ha definito la caratteristica che previene questo fenomeno “visibilità”: la capacità di creare una mappa mentale chiara di strade, confini, zone, nodi e strutture simboliche. Decenni di ricerche sulla localizzazione hanno ampliato questa intuizione a metodi di modellazione di schemi, sequenze e segnali, in modo che gli edifici non fossero più come enigmi, ma come storie leggibili. Ciò che conta non è solo la chiarezza, ma anche la dignità in movimento.

Le neuroscienze aggiungono una dimensione più profonda: gli esseri umani si orientano grazie al sistema ippocampo-entorinale, che crea mappe cognitive, inclusi codici simili a celle di griglia che tracciano la posizione e la direzione. Quando gli ambienti, i punti di riferimento, le linee visive e i punti di decisione leggeri sono di supporto, si allineano con il meccanismo di mappatura naturale del cervello e riducono il carico cognitivo. Pensate a ampi coni visivi agli incroci, nodi distintivi e indicazioni coerenti dall’ingresso alla destinazione: l’architettura preferita inizia con la capacità di scegliere un percorso senza sforzo.

Reazioni emotive al controllo spaziale

Le persone si sentono affollate non solo quando la densità è elevata, ma anche quando sentono di non poter gestire i contatti o di non potersi ritirare. I modelli di base distinguono la densità fisica dalla sensazione di affollamento e associano lo stress a obiettivi ostacolati e mancanza di controllo. La teoria della regolazione della privacy inquadra il design come uno strumento per regolare il livello di interazione desiderato: soglie, porte, tende e zone ci aiutano a mantenere la giusta distanza sociale. In questo contesto, un ingresso ben posizionato o lo schienale di una panchina non sono dettagli, ma un’infrastruttura emotiva.

L’accesso alla natura può regolare ulteriormente lo stress. Le prove cliniche classiche dimostrano che anche la vista di una finestra con alberi invece di un muro di mattoni può accelerare il recupero post-operatorio e ridurre l’uso di analgesici. Studi più approfonditi dimostrano che l’esposizione alla natura è associata a un minor livello di stress auto-riferito e, in alcuni studi, a una riduzione del cortisolo. Aggiungendo elementi biofilici a luoghi con opzioni limitate, come corridoi, sale d’attesa e punti di passaggio, è possibile fornire un supporto calmante al sistema nervoso in situazioni in cui l’autonomia è temporaneamente ridotta.

Neuroscienze ed esperienza elettorale

La scelta non è solo una filosofia, ma anche un’emozione. Gli esperimenti dimostrano che anticipare l’opportunità di fare una scelta attiva i circuiti di ricompensa, in particolare nello striato ventrale, mentre i centri di valutazione, come la corteccia prefrontale ventromediale, integrano il valore di tale scelta per noi. Studi più recenti suggeriscono che le risposte neurali al controllo percepito possono persino predire il benessere futuro e sottolineano perché gli ambienti che offrono scelte reali e comprensibili siano così stimolanti.

Trasformarlo in spazio significa offrire opzioni che il cervello possa percepire senza affaticarsi e di cui possa godere. Numerose rotte realmente diverse in termini di sensazioni e durata, micro-regolazioni che supportano diverse posture e livelli di privacy e controlli che riflettono chiaramente l’azione nel risultato aiutano gli utenti a sperimentare la volontà invece di essere schiacciati dal peso delle decisioni. Quando l’architettura consente alle persone di sentire, comprendere e controllare su scala di una sedia, una stanza e un percorso, la libertà si trasforma da slogan a realtà quotidiana e concreta.

Veicoli, tecnologia e il ruolo mutevole dell’architetto

Il cambiamento più importante negli strumenti di progettazione non è la velocità o la maestosità, ma il cambiamento nella scrittura. Il software non si limita più alla registrazione, ma fornisce anche suggerimenti. Gli standard uniscono molti strumenti in un unico dialogo. L’applicazione sta passando dalla creazione di un unico oggetto “definitivo” al mantenimento di sistemi viventi come regole, set di dati e piattaforme che altri possono espandere. Questa evoluzione non riduce il ruolo dell’architetto, ma lo riposiziona. La curatela, l’etica e l’interoperabilità diventano determinanti quanto la composizione. Schemi di dati aperti e non proprietari come IFC e standard di processo come ISO 19650 rendono comprensibili il lavoro con più strumenti e più team durante il ciclo di vita dei progetti, e questo è il punto di partenza per la libertà dei clienti e delle comunità.

Il secondo cambiamento è di natura culturale. Nel periodo 2024-2025, le associazioni professionali e le aziende hanno segnalato un forte aumento degli esperimenti e delle applicazioni di intelligenza artificiale, richiedendo al contempo regole più chiare in materia di proprietà, rischio e giustizia. Gli stessi rapporti descrivono come, con la diffusione dell’automazione, la professione abbia imparato a “mantenere l’uomo all’interno del ciclo”. Il compito da svolgere nel prossimo futuro non sarà tanto quello di scegliere uno strumento miracoloso, quanto piuttosto quello di decidere come, da chi, utilizzando quali dati e con quali responsabilità verranno prese le decisioni.

Progettazione parametrica e agenzia algoritmica

Il design parametrico ridefinisce un progetto non come una forma fissa, ma come un campo negoziabile di regole quali geometria, prestazioni e produzione. Secondo la definizione dello stesso Schumacher e recenti studi accademici, la “parametricità” è sia uno stile che una metodologia: gli elementi diventano variabili e compatibili tra loro e i progettisti stabiliscono relazioni in modo che una modifica in un punto si rifletta in modo coerente sull’intera struttura. Il potere non deriva dalla curva, ma dalla capacità di stabilire connessioni tra migliaia di parti, tra l’intenzione e il risultato.

Un esempio classico è l’auditorium dell’Elbphilharmonie. I 10.000 pannelli acustici unici di questo auditorium sono stati prodotti e realizzati tramite un processo parametrico per armonizzare il suono e le superfici. Un altro esempio è rappresentato dalle ricerche che da tempo vengono condotte sulla Sagrada Família. In questo caso, la geometria parametrica e relazionale ha contribuito a trasformare le regole analogiche di Gaudí in una logica digitale costruibile. In entrambi i casi, il ruolo dell’architetto cambia: non si limita più a scegliere una forma, ma definisce le regole che governano molte forme valide e poi valuta quale di queste sia la più adatta alla vita.

Il futuro dell’intelligenza artificiale, dell’automazione e della personalizzazione

L’intelligenza artificiale estende questo processo di creazione di regole fino alla ricerca di modelli. Nel settore residenziale, la personalizzazione di massa sta passando dalle promesse al flusso di lavoro: le architetture modulari e i configuratori consentono a molte famiglie di ottenere soluzioni “sufficientemente personalizzate” senza pagare prezzi speciali, e le ultime ricerche dimostrano che CAD/CAM e i processi algoritmici svolgono un ruolo centrale nel renderlo economicamente vantaggioso. Nella strategia industriale, la personalizzazione di massa nell’era dell’IA si basa su kit modulari e architetture di selezione guidata per consentire agli utenti di orientarsi senza perdersi nella complessità.

Il tasso di accettazione sta aumentando rapidamente. Secondo il sondaggio RIBA del 2024, il 41% degli architetti utilizzava già l’intelligenza artificiale in qualche modo; un anno dopo, RIBA ha riferito che tale percentuale era salita a circa il 59%, nonostante i membri richiedessero linee guida di applicazione più chiare. Sul campo, i team utilizzano strumenti produttivi per ampliare le loro opzioni, piattaforme di vendita per testare rapidamente i compromessi e servizi cloud come Hypar per automatizzare la pianificazione degli spazi in base alle regole del programma, rimanendo in contatto con Revit/BIM. Non si tratta di una sostituzione, ma di un potenziamento, purché la paternità, la proprietà e la responsabilità siano chiaramente indicate.

L’AIA ha già sollevato interrogativi sulla proprietà dei progetti generati dall’IA e ha invitato le aziende a definire politiche relative agli strumenti che possono essere utilizzati e ai dati che possono essere inseriti in tali strumenti. Nel frattempo, il profilo Generative AI Risk Management del NIST avverte che l’automazione può produrre risultati convincenti ma contestualmente errati, a meno che i team non basino i modelli su dati reali relativi a fornitura, costi e codice. La lezione pratica per gli architetti è quella di considerare l’AI non come una macchina decisionale, ma come un motore di suggerimenti all’interno di un processo gestito dall’uomo.

Partecipazione degli utenti nei processi di progettazione digitale

La partecipazione digitale non è una casella di commenti, ma uno strumento. Il programma Block-by-Block di UN-Habitat mostra come uno strumento di gioco familiare come Minecraft possa consentire ai residenti di creare insieme idee spaziali e produrre proposte sufficientemente precise da poter essere presentate agli ingegneri, ma abbastanza accessibili da poter essere rimodellate da persone non esperte.

La tecnologia immersiva sta ampliando questo canale. Studi peer-reviewed sull’AR/VR applicata alla pianificazione dimostrano che consentire alle persone di sperimentare le proposte su scala reale migliora la comprensione e la qualità del feedback, in particolare per coloro che sono spesso esclusi dai disegni e dal gergo tecnico. I recenti progetti pilota civili stanno andando ancora oltre: i residenti di Tampa Bay, scansionando un codice QR sulla strada, hanno potuto vedere i suggerimenti per la resistenza alle inondazioni tramite AR basata su telefono. Si è trattato di un piccolo cambiamento ambientale che ha trasformato l’infrastruttura astratta in qualcosa di cui le persone potevano realmente discutere. La partecipazione dà i migliori risultati quando viene percepita come un’esperienza, non come un compito.

Architettura open source e cooperazione globale

L’open source rende le metodologie di dominio pubblico. WikiHouse, pubblicando il sistema di taglio CNC del legno come elementi costruttivi scaricabili, consente alle microfabbriche locali di produrre componenti ad alte prestazioni che possono essere assemblati in poche ore. Questo progetto fa parte dell’iniziativa più ampia Open Systems Lab, che considera i sistemi di costruzione come un codice che chiunque può esaminare e migliorare. Dal punto di vista dei dati, la piattaforma open source di Speckle consente ai team di trasferire modelli tra strumenti, aggiungere commenti e apportare modifiche alle versioni, il che è molto importante nei casi in cui i progetti vengono eseguiti in molte applicazioni e in diversi intervalli di tempo. Non si tratta di gadget, ma di governance attraverso la trasparenza.

Esiste anche un manifesto di questa idea. L’opera di Carlo Ratti intitolata “Architettura open source” sosteneva già dieci anni fa che la prototipazione digitale e la collaborazione in rete potessero democratizzare la progettazione nell’ambiente costruito; il processo di progettazione collaborativa del progetto ha dimostrato la validità di questa tesi. Se si combina questa posizione culturale con standard rigidi come l’IFC (ISO 16739), si ottengono sia l’etica che l’infrastruttura: il permesso di condividere e un linguaggio comune affinché ciò funzioni.

Flessibilità con controllo dell’equilibrio nella progettazione orientata alla tecnologia

L’aspetto etico di tutto ciò non è un optional. Il Codice Etico dell’AIA definisce gli obblighi della professione nei confronti del pubblico, dei clienti e del mestiere, mentre la guida dell’AIA Trust sull’intelligenza artificiale produttiva incoraggia le aziende a stabilire limiti chiari, formare il personale e documentarne l’utilizzo. Parallelamente, il quadro di gestione delle informazioni ISO 19650 e il concetto di Common Data Environment consentono ai team di stabilire in anticipo quali decisioni spettano a chi, quali file sono autorizzati e come gestire le revisioni. In questo modo è possibile ottenere flessibilità senza caos.

Esistono rischi reali in termini di denominazione e progettazione. Il pregiudizio dell’automazione può indurre i team a riporre un’eccessiva fiducia nei risultati fluidi; le ricerche sull’intelligenza artificiale urbana indicano che il pregiudizio, la trasparenza e la responsabilità sono preoccupazioni costanti per le decisioni pubbliche. La soluzione è strutturale: flussi di lavoro con ciclo umano, set di dati verificabili, standard aperti come IFC 4.3 per la tracciabilità e cicli di revisione partecipativa che consentono agli utenti interessati di testare le proposte prima che diventino definitive. Se la tecnologia amplia le possibilità, anche la governance deve ampliare la propria sfera di responsabilità.

Lo studio pronto per il futuro sarà un po’ come una redazione giornalistica e un po’ come un laboratorio: set di dati aperti basati su standard aperti, algoritmi che formulano suggerimenti, persone che esprimono critiche, comunità che collaborano alla stesura di testi e ogni decisione che lascia una traccia documentata. Gli strumenti garantiscono la libertà rendendo il cambiamento sicuro, comprensibile e condivisibile.

Progettare per un futuro non scritto

Progettare per il futuro non significa prevedere cosa accadrà in futuro, ma creare stanze, edifici e aree in grado di resistere alle sorprese. Il modo più affidabile per farlo è separare ciò che deve rimanere permanente da ciò che deve cambiare, quindi fornire libertà di movimento e strumenti ai livelli che cambiano. Gli standard hanno ormai ufficializzato questa idea. La norma ISO 20887 inquadra la “progettazione per lo smontaggio e l’adattabilità” non come un’idea, ma come un metodo, aiutando i team a pianificare i collegamenti, i servizi e gli assemblaggi, in modo che gli spazi possano essere ricostruiti, riparati o smontati senza sprechi. Se si combina questo concetto con l’idea di economia circolare, si ottiene un riassunto pratico: continuare a utilizzare i materiali al loro massimo valore, riutilizzarli prima di ricostruire e considerare l’edificio non come un prodotto monouso, ma come una risorsa di lunga durata.

Anche dal punto di vista climatico si giunge alla stessa conclusione. L’ultima valutazione dell’IPCC sottolinea che i luoghi resilienti sono quelli in grado di adattarsi alle sollecitazioni: modificando l’uso, gestendo il calore e l’acqua e proteggendo i gruppi vulnerabili man mano che i rischi si intensificano. Dal punto di vista progettuale, la resilienza è più simile a una coreografia che a un rifugio: elevare ciò che deve rimanere asciutto, rendere flessibili i piani affinché le stanze possano cambiare funzione in caso di crisi e mantenere aperte le vie di manutenzione e di elevazione, in modo che l’adattamento diventi un’azione di routine piuttosto che un intervento di emergenza.

Resistenza e adattabilità nella forma costruita

Gli edifici adattabili iniziano con dettagli che la maggior parte delle persone non nota. Quando le strutture, i nuclei e le facciate sono progettati come strati e compartimenti “a lunga durata”, mentre i servizi e le attrezzature sono progettati come strati “flessibili”, un progetto acquisisce opzioni che durano per decenni. Questa filosofia, riassunta dallo slogan del RIBA “lunga durata, adattabilità flessibile, basso consumo energetico”, è riemersa come guida pratica per la decarbonizzazione, poiché un edificio modificabile è un edificio che evita la demolizione. Come indicato nella norma ISO 20887, la progettazione per lo smontaggio e la sostituzione modulare rende gli aggiornamenti più economici e veloci; come raccomandato nella guida all’economia circolare, la progettazione per il riutilizzo fa sì che il carbonio speso duri più a lungo.

A livello urbano, le politiche di “ristrutturazione prima di ricostruire” e le valutazioni del ciclo di vita del carbonio offrono ai proprietari motivi chiari per adeguare gli edifici esistenti prima di costruirne di nuovi. Le linee guida ingegneristiche dimostrano sempre più che una ristrutturazione profonda può prolungare la durata di vita, ridurre i rischi e diminuire le emissioni concrete, aumentando al contempo il comfort e la comodità. Progettare gli edifici di oggi come buone ristrutturazioni di domani – servizi accessibili, altezze dei piani generose, nuclei flessibili – trasforma la sostenibilità da uno slogan a una decisione progettuale.

La libertà come dialogo continuo

Quando i team di progetto continuano ad ascoltare anche dopo il giorno dell’inaugurazione, la libertà porta buoni risultati. Il Piano di lavoro RIBA include la “valutazione dell’uso” e la “valutazione post-uso” nelle fasi 6 e 7, in modo che il feedback, la messa in funzione stagionale e gli interventi leggeri diventino una pratica standard piuttosto che optional. Il modello Soft Landings di BSRIA amplia questo processo, richiedendo ai progettisti e agli appaltatori di continuare a partecipare anche nelle fasi di consegna e primo utilizzo, in modo da correggere le incongruenze e trarne insegnamenti. In questo modello, l’edificio è una relazione: si definisce l’obiettivo, si controlla la performance e si apportano modifiche congiuntamente.

A livello gestionale, Open Building fornisce un linguaggio per questo dialogo: i supporti condivisi dalla comunità e i materiali di riempimento controllati dai residenti. Quando le responsabilità sono chiare, il cambiamento diventa normale; famiglie, amministratori e piccoli costruttori possono agire senza compromettere gli elementi che tengono insieme lo spazio. La libertà non è assenza di limiti, ma la presenza di limiti comprensibili che incoraggiano la partecipazione.

Rivisitazione dello spazio dopo l’uso

Gli edifici insegnano come funzionano realmente dopo che le persone vi si sono trasferite. La valutazione post-utilizzo (recensioni, dati sulle prestazioni, interviste) trasforma queste lezioni in intelligenza progettuale. Decenni di applicazioni e ricerche dimostrano che il POE aumenta il comfort e l’affidabilità, riducendo al contempo il “divario di prestazioni” tra simulazioni ed esperienza reale. Le linee guida nazionali non lo considerano più un lusso di ricerca, ma parte integrante del ciclo di consegna. Quando i cicli di feedback sono normali, gli spazi possono essere riadattati, le politiche riscritte e i progetti futuri avviati in modo più intelligente.

Una cultura POE matura legittima anche la reinterpretazione. Se uno spazio di lavoro nella hall funziona meglio o se una sala riunioni deve essere silenziosa, i team possono prima cambiare le insegne, l’arredamento e le regole di prenotazione, quindi, se la richiesta persiste, modificare le divisioni o i servizi. Questo tipo di iterazione funziona se la struttura è progettata per essere mobile e se il contratto prevede un periodo di prova.

Cornici sulla certezza: una nuova etica del design

Alcuni degli “edifici” più influenti hanno definito il quadro di riferimento per i comportamenti futuri. Il Fun Palace di Cedric Price immaginava una struttura programmabile in cui le attività potevano essere aggiunte o eliminate a piacere, rendendo il cambiamento la funzione principale del progetto. Questa sensibilità trova eco anche nelle applicazioni contemporanee: pensare all’architettura come a un sistema che offre possibilità, mantenere i componenti modificabili e permettere alla cultura di riscrivere la sceneggiatura. Si tratta di un’etica in linea con la ciclicità e la tradizione della “lunga durata, adattabilità flessibile”; un passaggio dall’oggetto perfetto alla piattaforma resiliente.

Gli standard aiutano a tradurre questa etica in pratica. La norma ISO 20887 fornisce ai progettisti criteri di adattabilità e smontabilità che possono essere testati, mentre le linee guida sull’economia circolare offrono percorsi decisionali per il riutilizzo, la riparazione e il recupero. Quando questi quadri guidano le scelte iniziali (griglie, nuclei, percorsi di servizio), il risultato è un’architettura che aspetta di essere riordinata invece che sepolta.

L’architetto non è colui che risponde, ma colui che pone domande.

Le città si trovano ad affrontare “problemi complessi” come quelli definiti da Rittel e Webber, ovvero problemi che non hanno una definizione univoca né una soluzione definitiva. In un mondo simile, la competenza più preziosa di un architetto è quella di porre le domande giuste, progettare sistemi modificabili e condurre test onesti con le persone coinvolte. Il suo ruolo sta passando dalla produzione di risultati definitivi alla raccolta di prove e opzioni.

Questo approccio non abbassa gli standard, ma li eleva. La valutazione delle prestazioni degli edifici formalizza l’apprendimento durante l’intero ciclo di vita del progetto e il feedback post-utilizzo basa le decisioni sulla realtà vissuta piuttosto che sui disegni. Quando l’applicazione è organizzata attorno alle seguenti domande: Cosa deve rimanere invariato? Cosa deve cambiare? Chi prende le decisioni e quando? Il design diventa un processo sociale in grado di adattarsi continuamente alle novità del futuro.

Scopri di più da Dök Mimarlık

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.