Le brutalisme est apparu après la Seconde Guerre mondiale comme une architecture de reconstruction « honnête ». Dépourvue de décorations et exprimée par le béton brut, cette architecture a adopté la fonctionnalité et l’objectif social (Roby 2023). Le design brutaliste était « impitoyablement honnête » : les formes étaient aussi simples que possible et les matériaux laissés à nu. Cette éthique de « fidélité aux matériaux » reflétait la pénurie et les idéaux égalitaires du milieu du siècle. Aujourd’hui, alors que nous sommes confrontés au déclin climatique et aux troubles sociaux, de nombreux architectes et théoriciens affirment que nous aspirons à nouveau à ce sentiment de solidité et d’authenticité. Felix Torkar (2025) affirme que dans un monde hyper-numérique, « le néobrutalisme reflète la nostalgie du concret et du matériel », suggérant ainsi un regain d’intérêt pour la présence instinctive du béton. Les bâtiments brutalistes tels que le Barbican à Londres et l’hôtel de ville de Boston apparaissent comme les antithèses provocantes du luxe chic ; leurs géométries fortifiées et leurs surfaces dépouillées semblent être les symboles appropriés d’une époque marquée par l’incertitude. En bref, l’architecture qui rejette la brillance et affiche ses imperfections procure désormais un sentiment de « réalité » réconfortant.

Principes brutalistes et impératif climatique

Les volumes de béton massifs du brutalisme présentent des avantages surprenants en termes de durabilité. La masse thermique élevée du béton lui permet d’absorber et de stocker la chaleur, puis de la restituer lentement, ce qui permet d’équilibrer les fluctuations de température. Les architectes soulignent que des murs et des sols en béton bien conçus peuvent stabiliser le climat intérieur : par exemple, dans les déserts chauds, les maisons construites en terre compactée ou en béton maintiennent une température intérieure confortable tout au long du cycle jour-nuit. Les concepteurs éco-brutalistes développent cette idée avec des caractéristiques telles que des saillies profondes, des atriums à ventilation transversale et des espaces verts pour rafraîchir les villes.

Plus important encore, la réutilisation des bâtiments brutalistes peut réduire considérablement les émissions de carbone. Les nouvelles constructions sont des activités à très fortes émissions de carbone, c’est pourquoi la préservation des bâtiments existants permet à la fois d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de carbone. Comme l’a clairement exprimé l’architecte Anne Lacaton, « la démolition est un gaspillage d’énergie, de matériaux et d’histoire ». Andreea Cutieru souligne que la réutilisation adaptative des mégastructures en béton est désormais considérée comme une stratégie climatique importante. Au lieu de démolir les bâtiments brutalistes vieillissants, les villes les rénovent, préservant ainsi leurs « structures en béton à forte intensité carbone » et prolongeant leur durée de vie. De nombreux projets de rénovation (isolation, systèmes CVC modernes, ajout de panneaux solaires) montrent que ces coques gigantesques peuvent être transformées en « monuments » à faible empreinte carbone. En fait, les bâtiments qui semblaient autrefois « surconstruits » se transforment en architectures résistantes, telles que des batteries thermiques et des abris capables d’amortir les tempêtes, les vagues de chaleur et les troubles sociaux. Dans un monde qui se réchauffe, la inertie thermique et la durabilité du béton peuvent être mises à profit plutôt que déplorées.

Idéaux sociaux et échecs

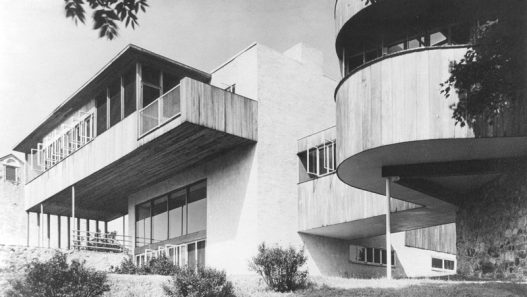

Le brutalisme trouvait son origine dans l’utopisme social : des logements collectifs, des centres civils et des institutions ambitieux conçus pour tout le monde. Des architectes tels qu’Alison et Peter Smithson ont conçu Robin Hood Gardens à Londres avec de longues « avenues célestes » communes, des allées en béton brut destinées à servir de cour commune pour les familles de la classe ouvrière. Ces « rues » ont été construites comme des lieux de rencontre semi-publics et réalisées en béton brut, reflétant la croyance en la vie collective. Des abris du Maggie Daley Park à Chicago au Lincoln Center à New York, les premiers projets brutalistes ailleurs avaient des objectifs similaires. Les fondements socialistes de ce style sont bien documentés : les bâtiments devaient être honnêtes et généreux, offrant un logement et des services de manière simple.

Cependant, de nombreux complexes résidentiels brutalistes sont également devenus des symboles de négligence. La démolition des Robin Hood Gardens, dans l’est de Londres, a déclenché une vive polémique. Selon ses défenseurs, le projet des Smithson, bien que délabré et dépassé, avait encore une valeur architecturale : un sondage réalisé en 2009 auprès des habitants a révélé que « 80 % d’entre eux souhaitaient sa rénovation plutôt que sa démolition ». Les opposants ont quant à eux fait valoir que le béton coulé était « en très mauvais état » en raison d’un entretien insuffisant et que la conception introvertie privait les résidents de la vie de quartier. Aux États-Unis, la démolition en 2013 de l’hôpital Prentice Women’s Hospital de Chicago (conçu par Bertrand Goldberg en 1975) a également soulevé un dilemme similaire. Les détracteurs ont fait valoir que, malgré la forme inhabituelle de trèfle du bâtiment, celui-ci ne se prêtait pas à une réutilisation (Northwestern avait besoin d’espace pour ses laboratoires) et que très peu de personnes s’étaient mobilisées pour le sauver. L’architecte Alexandra Lange (2013) a regretté que le modernisme soit dépourvu de l’attrait public d’un ancien chef-d’œuvre : « L’hôpital Prentice n’était pas beau… On peut dire aux gens qu’un bâtiment est important… mais tant qu’ils ne le ressentent pas, ils ne seront pas tristes de le voir disparaître. » Dans les deux cas, la combinaison de décisions politiques, d’erreurs d’entretien et d’une évolution des goûts esthétiques a conduit à la destruction d’exemples de ce style.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si nous pouvons sauver la vision sociale du brutalisme, indépendamment de ses échecs. Certains nouveaux projets immobiliers reflètent délibérément la conception brutale des masses afin d’être abordables et inclusifs. Par exemple, les architectes qui étudient Park Hill à Sheffield (rénové en appartements à revenus mixtes) en tirent des leçons pour les logements contemporains. D’autres soutiennent que nous devons séparer les politiques erronées de l’architecture elle-même : le béton brut devient gris lorsqu’il est négligé, mais une bonne conception – lumière naturelle adéquate, services sociaux, fonds d’entretien – peut tenir ses promesses initiales. En bref, même si de nombreuses structures physiques ont déçu ou se sont détériorées, l’esprit collectif du brutalisme mérite d’être réexaminé (Lange 2013 ; Thoburn 2022).

Néobrutalisme : esthétique ou action politique ?

Ces dernières années, les images brutalistes sont devenues virales sur Internet, soulevant la question suivante : s’agit-il d’une mode superficielle ou d’un véritable renouveau ? Des exemples photogéniques tels que l’hôtel de ville de Boston et d’innombrables cafés et lofts en béton brut envahissent désormais les fils Instagram et TikTok. Livingstone (2018) observe que le brutalisme est devenu « une chose esthétique », un thème visuel à la mode, déconnecté de sa politique d’origine. Des photos très contrastées de structures en béton sont partagées comme arrière-plans de moodboards, les designers utilisent des meubles rectangulaires et même les sites web adoptent une typographie « brutaliste ». Cet engouement témoigne de l’attrait durable du brutalisme, mais le réduit à un simple style. Comme le dit un critique, les amateurs du XXIe siècle fétichisent le minimalisme brutaliste « au détriment de la compréhension de ce qu’il peut réellement apporter à la société ».

Cependant, certains considèrent le mouvement néo-brutaliste comme une continuation de l’intention radicale de ce style. Felix Torkar (2025), contributeur au magazine Jacobin, soutient que le néo-brutalisme ne concerne pas seulement les bâtiments partageables sur Instagram, mais qu’il est également une réponse aux contraintes de ressources : une esthétique brute et épurée qui rejette la surconsommation en raison de l’urgence écologique. Tout en soulignant que les projets de renaissance brutaliste sont « photogéniques et populaires », il insiste sur le fait qu’ils répondent également à des besoins pratiques : le béton est bon marché, durable et disponible localement, ce qui en fait un contrepoids pragmatique au luxe ostentatoire. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les jeunes architectes inspirés par le brutalisme le découvrent comme un acte politique : par exemple, les coopératives étudiantes et les centres communautaires construits aujourd’hui utilisent parfois des formes monolithiques et des matériaux recyclables afin de s’éloigner délibérément des tours de verre axées sur le marché. Ces projets réorientent le langage monumental et collectif original du brutalisme vers des objectifs tels que la justice en matière de logement et la santé publique.

Le mouvement néo-brutaliste actuel se situe à la frontière entre rébellion et renouveau. Les réseaux sociaux peuvent transformer cette image en un métaphore, mais pour d’autres, cela soulève un débat sur la simplicité et l’authenticité. Lorsque l’esthétique du béton brut apparaît dans une galerie d’art ou un club, elle risque de tomber dans la banalité ; mais lorsqu’elle est utilisée dans l’architecture militante (par exemple, les abris DIY, les structures agricoles urbaines ou les scènes de protestation), ce style peut retrouver son esprit de solidarité. Il n’est pas encore certain que notre « esthétique » du béton restera superficielle ou qu’elle se transformera en un changement concret.

Conception pour l’effondrement

La leçon durable du brutalisme réside peut-être dans sa résistance et sa simplicité. À une époque au bord de l’effondrement, les architectes privilégient les conceptions « durables » plutôt que les conceptions éblouissantes. Le concept émergent d’« éco-brutalisme » définit l’esprit du brutalisme comme une éthique de la longévité. Comme le défend le designer Shahbaz Ghafoori (2025), l’architecture doit s’adapter au contexte, aux matériaux et au temps, et adopter des formes conçues « pour être durables… pour continuer à avoir un sens sur le plan culturel et écologique ». Selon cette vision, la beauté ne provient pas de l’innovation, mais de la durabilité : le béton exposé aux intempéries acquiert du caractère et la fonctionnalité et l’adaptabilité d’un bâtiment sont plus importantes que son aspect tendance.

Concrètement, cela signifie repenser les cycles de destruction de la modernité. Van Rijs (2023) de MVRDV souhaite que nous considérions les bâtiments en béton existants comme des actifs. Sa suggestion : toujours chercher « comment réutiliser, transformer ou construire sur les boîtes en béton brutalistes » et faire de la destruction un véritable « dernier recours ». En effet, de nombreux bâtiments brutalistes peuvent être repensés avec des ajouts de remplissage, de nouveaux revêtements ou des utilisations mixtes, plutôt que d’être démolis pour faire place à de « nouvelles » constructions. De telles stratégies peuvent réduire considérablement les émissions de carbone : van Rijs souligne la nécessité de maximiser la réutilisation afin d’atteindre des objectifs climatiques ambitieux (par exemple, une réduction de 95 % des émissions liées à la construction d’ici 2050). Chaque façade ou revêtement récupéré représente une réserve d’énergie concrète.

En allant plus loin, nous pouvons imaginer le « brutalisme 2050 » : une architecture construite pour échapper à la dégradation. Ces structures seront des coques simples, adaptables à de nombreux usages et résistantes à la dégradation. Elles pourraient utiliser de la terre locale ou du béton recyclé, disposer de cours communes (les anciennes rues aériennes pourraient renaître sous forme de fermes verticales ou de terrasses de rassemblement) et privilégier l’autosuffisance (collecte des eaux de pluie, captage de la chaleur solaire, collecte de l’ombre). À l’instar des abris de guerre, ces bâtiments renonceront aux ornements pour coder à la place les souvenirs et le travail dans leur patine. Ghafoori (2025) estime que ce changement a déjà commencé : il le définit comme une conception axée sur la survie – non pas la survie au sens technique et froid du terme, mais la survie culturelle et écologique. Selon lui, l’architecture du futur sera un dialogue sincère avec l’entropie : « la beauté… est le résultat à long terme de la durabilité, de l’usure et de l’honnêteté formelle ».

Le brutalisme offre aujourd’hui bien plus que de la nostalgie. Avec ses matériaux honnêtes et son ambition collective, il peut inspirer une architecture qui répond aux catastrophes de manière pragmatique et résiliente. Si notre époque est à nouveau celle du « déclin », alors peut-être que le brutalisme – non seulement en tant que style, mais aussi en tant que guide de survie – fait son retour à point nommé.

Références

Berke, B. (6 mars 2025). Le problème à 660 millions de dollars de l’UMass Dartmouth : préserver son campus brutaliste. The Public’s Radio.

Ghafoori, S. (25 juillet 2025). Éco-brutalisme : une éthique du design pour l’ère de l’effondrement. Medium.

Lange, A. (31 octobre 2013). Démolition de l’hôpital pour femmes Prentice par Bertrand Goldberg et Penn Station. Architect Magazine.

Livingstone, J. (24 août 2018). Pourquoi le brutalisme et Instagram ne font pas bon ménage. The New Republic.

Roby, I. (2023). L’architecture brutaliste : tout ce que vous devez savoir. Architectural Digest.

Torkar, F. (août 2025). Le brutalisme est de retour. Jacobin.

van Rijs, J. (6 janvier 2023). Conservation et carbone : pourquoi nous devrions chérir nos bâtiments brutalistes. MVRDV.