À l’ère du développement continu des zones urbaines, la réutilisation adaptative est apparue comme une solution convaincante pour répondre aux besoins contemporains tout en honorant le patrimoine architectural. Cette pratique consiste à réaménager des bâtiments anciens pour leur donner un nouvel usage et à redonner vie à des structures qui, autrement, risqueraient de tomber en ruine. En associant le passé au présent, la réutilisation adaptative contribue au développement durable et à la préservation de l’identité culturelle.

Définition de la réutilisation adaptative

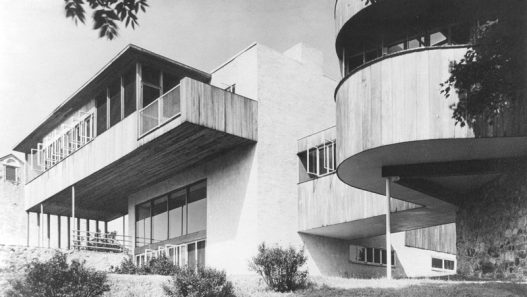

Par essence, la réutilisation adaptative est le processus qui consiste à prendre un bâtiment existant et à le modifier en vue d’une nouvelle utilisation. Cela peut aller de la conversion d’une ancienne usine en lofts à la transformation d’une église historique en centre communautaire. L’idée de base est de conserver le caractère original du bâtiment tout en effectuant les modifications nécessaires pour l’adapter à la fonctionnalité moderne. Cette approche permet de trouver un équilibre entre l’innovation et la tradition, en veillant à ce que les histoires inscrites dans ces structures continuent de résonner dans la société contemporaine.

Contexte historique et évolution

Les racines de la réutilisation adaptative remontent à des siècles de pratique architecturale. Dans de nombreuses cultures, la reconversion des bâtiments a toujours fait partie de l’évolution urbaine, souvent par nécessité, en raison de facteurs économiques ou de l’évolution des besoins de la société. Par exemple, pendant la révolution industrielle, de nombreuses usines ont été converties en zones résidentielles à mesure que la population urbaine augmentait.

Au 20e siècle, le mouvement de conservation a pris de l’ampleur et a conduit à une plus grande appréciation des bâtiments historiques. Au fur et à mesure que les villes se sont étendues, le défi d’intégrer les nouveaux développements aux structures plus anciennes est devenu de plus en plus important. Aujourd’hui, la réutilisation adaptative n’est pas seulement une tendance ; elle reflète une compréhension plus large de la durabilité, de l’histoire et des besoins de la communauté.

L’importance de la préservation

La conservation des bâtiments historiques par le biais d’une réutilisation adaptée joue un rôle crucial dans la préservation du tissu culturel des communautés. Ces bâtiments sont souvent des témoins physiques de l’histoire d’une ville et incarnent les histoires des personnes qui y ont vécu et travaillé. Les communautés qui choisissent de s’adapter plutôt que de démolir peuvent honorer leur patrimoine tout en s’inscrivant dans le progrès. Les efforts de préservation peuvent également favoriser un sentiment d’appartenance, renforcer l’identité et la fierté de la communauté.

En outre, de nombreux bâtiments historiques sont construits avec des matériaux et des méthodes de travail durables qui sont rares dans la construction contemporaine. La réutilisation de ces structures permet non seulement d’économiser des ressources, mais aussi de contribuer à la durabilité de l’environnement en réduisant les déchets.

Principes de base de la réutilisation adaptative

La réussite des projets de réutilisation adaptative repose sur plusieurs principes de base. Tout d’abord, il est essentiel de comprendre les caractéristiques architecturales originales et l’importance historique d’un bâtiment. Cette connaissance permet d’éclairer le processus de conception et de s’assurer que les modifications respectent le caractère du bâtiment.

Deuxièmement, la flexibilité de la conception est cruciale. Cela signifie qu’il faut créer des espaces pouvant accueillir une variété d’utilisations tout en tenant compte des contraintes de la structure existante. Troisièmement, l’implication de la communauté tout au long du processus favorise un sentiment d’appropriation et garantit que la nouvelle utilisation est compatible avec les besoins et les aspirations locales.

Enfin, la réutilisation adaptative doit donner la priorité à la durabilité. Il s’agit notamment d’utiliser des matériaux respectueux de l’environnement, de mettre en place des systèmes économes en énergie et de prendre en compte l’impact à long terme du projet sur l’environnement et la société.

Avantages de la réutilisation adaptative

Les avantages de la réutilisation adaptative sont multiples. D’un point de vue économique, elle peut coûter moins cher qu’une nouvelle construction, surtout si l’on tient compte des coûts associés à la démolition d’un bâtiment et à l’élimination de ses matériaux. En revitalisant les structures existantes, les communautés peuvent stimuler les économies locales, attirer de nouvelles entreprises et augmenter la valeur des propriétés.

Sur le plan social, la réutilisation adaptative favorise un sentiment d’appartenance à la communauté en créant des espaces accessibles et pertinents. Par exemple, la transformation d’un entrepôt historique en une place de marché dynamique permet non seulement de préserver le bâtiment, mais aussi de créer un lieu de rassemblement pour les résidents.

Sur le plan environnemental, la réutilisation adaptative permet de réduire considérablement les déchets et de diminuer l’empreinte carbone associée aux nouvelles constructions. En réaménageant les bâtiments, nous préservons les ressources et réduisons l’impact environnemental du développement urbain.

Alors que les villes du XXIe siècle sont confrontées à des problèmes de croissance, de durabilité et d’identité, la réutilisation adaptative est une stratégie puissante. Elle représente un mélange harmonieux d’ancien et de nouveau, garantissant que notre patrimoine architectural n’est pas seulement préservé, mais qu’il continue à prospérer dans un monde en constante évolution.

La réutilisation adaptative est une pratique architecturale fascinante qui insuffle une nouvelle vie aux bâtiments anciens, nous permettant d’honorer l’histoire tout en répondant aux besoins contemporains. Au XXIe siècle, alors que l’urbanisation s’accélère et que la durabilité revêt une importance capitale, le concept de transformation des bâtiments existants plutôt que leur démolition a gagné du terrain. Cette approche permet non seulement de préserver le patrimoine culturel, mais aussi de minimiser l’impact sur l’environnement en réduisant les déchets et le besoin de nouveaux matériaux.

Tout au long de ce parcours de transformation, des concepts clés tels que la durabilité, l’engagement de la communauté et la conception innovante émergent. En comprenant ces principes, nous pouvons apprécier la profondeur des projets de réutilisation adaptative et leur rôle dans le façonnement de la société moderne.

Études de cas de projets de réutilisation adaptative réussis

Transformation de bâtiments industriels

L’un des exemples les plus intéressants de réutilisation adaptative est la transformation de bâtiments industriels. De nombreuses usines et entrepôts autrefois très actifs ont été transformés en espaces de vie et de travail dynamiques. Prenons l’exemple de la High Line à New York. Cette ancienne voie ferrée surélevée a été transformée en un parc public luxuriant qui attire des millions de visiteurs chaque année. La conception conserve une grande partie de la structure d’origine, intégrant la nature et la vie urbaine d’une manière qui célèbre le passé tout en servant le présent.

De même, la Tate Modern de Londres, installée dans l’ancienne centrale électrique de Bankside, montre comment un site industriel peut devenir un point de repère culturel. En préservant l’esthétique brute du bâtiment, la Tate Modern offre une toile de fond unique à l’art contemporain et stimule le débat sur l’art, l’histoire et l’innovation.

Églises et bâtiments publics historiques

Les églises et les bâtiments publics historiques ont souvent une valeur culturelle et architecturale importante. Leur réutilisation adaptée peut insuffler une nouvelle vie aux communautés tout en préservant leur essence. Stephen’s Church à Brooklyn, New York, en un centre communautaire et une salle de spectacle. Ce projet a non seulement préservé la beauté architecturale de l’église, mais lui a également permis de continuer à servir la communauté dans une nouvelle capacité.

La conversion de bâtiments publics tels que les mairies ou les bibliothèques en projets à usage mixte gagne également en popularité. Ces projets comprennent souvent des espaces pour les entreprises locales, les artistes et les événements communautaires, encourageant ainsi l’interaction et l’engagement des résidents tout en préservant le charme historique de la structure d’origine.

Des entrepôts aux zones résidentielles

La tendance à convertir des entrepôts en espaces résidentiels est de plus en plus populaire, en particulier dans les zones urbaines. Ces grands espaces ouverts offrent un cadre propice à la créativité et à la vie en loft, qui séduit de nombreux citadins. Un exemple frappant est la conversion de l’ancienne usine d’emballage de Chicago en lofts de luxe. Le projet conserve le caractère industriel du bâtiment tout en incorporant des équipements modernes qui répondent aux modes de vie contemporains.

Ce type de réutilisation adaptative permet non seulement de remédier à la pénurie de logements dans les villes, mais aussi de revitaliser les quartiers. La transformation des entrepôts conduit souvent au développement d’entreprises locales et d’activités culturelles, transformant des zones autrefois abandonnées en communautés prospères.

Des plateformes de transport réaménagées

Les plateformes de transport sont un autre domaine intéressant pour la réutilisation adaptative. Au fur et à mesure que les villes se développent, de nombreuses installations de transport trouvent de nouvelles fonctions. La transformation de l’ancienne gare centrale de Melbourne, en Australie, en un centre animé de commerces, de restaurants et de divertissements en est un excellent exemple. En conservant les éléments historiques de la gare, le projet honore son patrimoine tout en créant un espace dynamique qui répond aux besoins modernes.

De même, à San Francisco, le Ferry Building a connu une transformation remarquable, passant d’un terminal négligé à un marché dynamique et à un lieu de rassemblement communautaire. Cette réutilisation adaptative permet non seulement de préserver un lien vital avec l’histoire de la ville, mais aussi de soutenir les entreprises locales et de favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté.

Zones commerciales d’importance historique

La réutilisation adaptative d’espaces commerciaux historiques témoigne de la valeur de la préservation de notre patrimoine architectural. Des projets tels que la conversion de la centrale électrique historique de Battersea, à Londres, en un complexe à usage mixte, montrent comment d’anciens bâtiments commerciaux peuvent être revitalisés pour répondre aux exigences modernes. Combinant des logements, des commerces et des bureaux, ce projet ambitieux crée un centre communautaire dynamique tout en respectant le passé industriel du bâtiment.

Un autre exemple notable est la transformation de l’historique Ponce City Market à Atlanta, en Géorgie. Ancien centre de distribution de Sears, Roebuck & Co., le bâtiment a été réhabilité en une place de marché animée comprenant des boutiques, des restaurants et des espaces de bureaux. Ce projet ne se contente pas d’honorer l’histoire du bâtiment, il contribue également à l’économie locale et à l’esprit communautaire.

En conclusion, la réutilisation adaptative au XXIe siècle ne consiste pas seulement à préserver le passé, mais aussi à innover pour l’avenir. Chaque étude de cas illustre la manière dont nous pouvons respecter l’architecture historique tout en répondant de manière créative aux besoins contemporains. Alors que les villes continuent de croître et de changer, les principes de réutilisation adaptative joueront un rôle important dans la création d’environnements urbains durables, dynamiques et inclusifs.

La réutilisation adaptative est une approche remarquable qui redonne vie à des bâtiments anciens, les transformant pour répondre aux besoins contemporains tout en préservant leur signification historique. Au XXIe siècle, alors que la durabilité et l’innovation sont primordiales, cette pratique permet non seulement de préserver les ressources, mais aussi d’enrichir notre paysage urbain. Elle associe le patrimoine architectural à la fonctionnalité moderne, créant ainsi un dialogue entre le passé et le présent.

À mesure que les villes se développent et évoluent, le besoin d’espace conduit souvent à l’abandon de structures anciennes. La réutilisation adaptative offre une solution qui respecte l’histoire et soutient l’identité de la communauté. Ce processus nous permet de maintenir un lien avec notre passé architectural tout en nous adaptant aux exigences actuelles, telles que la pénurie de logements ou le besoin d’espaces commerciaux. Cependant, le véritable défi consiste à surmonter les difficultés qui surgissent au cours de cette transformation.

Les défis architecturaux de la réutilisation adaptative

L’aventure de la réutilisation adaptative est parsemée de défis architecturaux qui requièrent de la créativité, de l’expertise et une compréhension nuancée des principes de conception historiques et modernes. Chaque projet présente des obstacles uniques, allant des limites structurelles à la nécessité d’un engagement communautaire.

Limites structurelles et modifications

L’un des défis les plus importants de la réutilisation adaptative est la prise en compte des limites structurelles des bâtiments existants. De nombreux bâtiments historiques n’ont pas été conçus pour des utilisations modernes, ce qui entraîne des problèmes tels que des capacités portantes inadéquates ou des systèmes mécaniques obsolètes. Cela oblige souvent les architectes et les ingénieurs à apporter des modifications importantes tout en préservant l’intégrité du bâtiment.

Par exemple, la transformation d’une ancienne usine en lofts résidentiels peut nécessiter le renforcement des planchers pour supporter des meubles plus lourds ou l’installation de systèmes de plomberie et d’électricité modernes. Ces modifications doivent être effectuées avec soin afin de préserver le caractère du bâtiment. Ce jeu d’équilibre entre l’ancien et le nouveau peut déboucher sur des solutions de conception innovantes qui mettent en valeur les caractéristiques d’origine tout en intégrant le confort contemporain.

Équilibrer les besoins modernes et l’intégrité historique

L’équilibre entre les besoins modernes et l’intégrité historique est un autre défi majeur de la réutilisation adaptative. Lors de la reconversion d’un bâtiment, il existe souvent une tension entre le désir d’innovation et la nécessité de respecter la conception d’origine. Les architectes doivent naviguer dans ce paysage avec précaution, en veillant à ce que les nouvelles interventions n’éclipsent pas la valeur historique du bâtiment.

Prenons l’exemple d’un théâtre historique transformé en centre artistique communautaire. Si les équipements modernes, tels que l’amélioration de l’acoustique et de la disposition des sièges, sont essentiels, il est tout aussi important de préserver des éléments tels que les moulures ornées ou la façade d’origine. Ce respect de l’intégrité historique permet non seulement d’honorer le passé du bâtiment, mais aussi de renforcer son attrait en créant un sentiment d’appartenance qui trouve un écho auprès des nouveaux visiteurs et de ceux qui reviennent.

Considérations environnementales

À une époque où la durabilité environnementale est une préoccupation croissante, la réutilisation adaptative offre une solution viable. La rénovation et la réutilisation de structures existantes réduisent considérablement le besoin de nouveaux matériaux, minimisent les déchets et préservent les ressources. Cette approche est conforme aux principes de l’architecture durable, qui donne la priorité à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments.

Par exemple, la conversion d’un ancien entrepôt en un projet à usage mixte peut utiliser des systèmes à haut rendement énergétique tels que des panneaux solaires et des toits verts, tout en conservant la structure d’origine du bâtiment. Cela permet non seulement de redonner vie à l’espace, mais aussi de créer un précédent en matière de pratiques de développement responsables, en incitant les futurs projets à prendre en compte la durabilité dès le départ.

Questions de réglementation et de zonage

Naviguer dans le paysage réglementaire peut être l’un des aspects les plus déconcertants de la réutilisation adaptative. De nombreux bâtiments historiques sont soumis à des lois de préservation strictes qui peuvent compliquer les efforts de rénovation. Les règlements de zonage peuvent également poser des problèmes, car ils dictent souvent les types d’activités qui peuvent avoir lieu sur un site.

Par exemple, la transformation d’une ancienne école en hôtel de charme peut nécessiter des modifications de zonage et des négociations approfondies avec les autorités locales. Ce processus peut prendre du temps et décourager les promoteurs potentiels. Cependant, lorsqu’ils sont couronnés de succès, ces projets peuvent revitaliser les quartiers et stimuler les économies locales, démontrant ainsi l’importance de la persévérance pour surmonter les obstacles bureaucratiques.

Participation de la communauté et engagement des parties prenantes

Enfin, l’engagement de la communauté joue un rôle crucial dans la réussite des projets de réutilisation adaptative. L’implication des parties prenantes, des résidents locaux aux propriétaires d’entreprises, permet de s’assurer que les changements proposés répondent aux besoins et aux souhaits des personnes les plus concernées. Une communication efficace favorise un sentiment d’appropriation et de fierté à l’égard du projet, ce qui peut conduire à un soutien et à un investissement plus importants dans le résultat.

Par exemple, lors de la transformation d’une église historique en centre communautaire, le fait de recueillir l’avis des résidents locaux peut révéler leurs préférences en matière de programmation et d’éléments de conception. Cette collaboration permet non seulement d’enrichir le projet, mais aussi de renforcer les liens avec la communauté, ce qui garantit que le résultat final est un espace qui trouve un écho auprès de ses utilisateurs.

En conclusion, la réutilisation adaptative au 21e siècle est une entreprise à multiples facettes qui exige de relever un certain nombre de défis architecturaux. En tenant compte des limites structurelles, en équilibrant les besoins modernes avec l’intégrité historique, en considérant les impacts environnementaux, en surmontant les barrières légales et en impliquant la communauté, les architectes et les promoteurs peuvent créer des espaces qui servent le présent et l’avenir tout en honorant le passé. Ce processus de transformation permet non seulement de revitaliser notre environnement bâti, mais aussi d’enrichir notre paysage culturel, ce qui rend nos villes plus vivantes et plus connectées.

La réutilisation adaptative est une approche architecturale et urbanistique fascinante qui redonne vie à des bâtiments anciens. Dans un monde de plus en plus conscient de l’importance de la durabilité, cette pratique nous permet d’honorer les bâtiments historiques tout en répondant aux besoins modernes. En transformant ces espaces, nous préservons non seulement notre patrimoine culturel, mais nous réduisons également les déchets et promouvons la responsabilité écologique. Cette exploration de la réutilisation adaptative au XXIe siècle met en lumière la manière dont les technologies innovantes révolutionnent la façon dont nous abordons ces projets.

Innovations technologiques dans la réutilisation adaptative

Alors que nous entrons dans le domaine de la réutilisation adaptative, il est essentiel de reconnaître les innovations technologiques qui émergent pour soutenir cette pratique. Ces développements redéfinissent notre compréhension de la manière d’intégrer les bâtiments historiques aux exigences contemporaines, rendant le processus plus efficace et plus respectueux de l’environnement.

Modélisation des données du bâtiment (BIM)

La modélisation des données du bâtiment (BIM) est devenue une pierre angulaire de l’architecture moderne, en particulier dans les projets de réutilisation adaptative. Cet outil numérique permet aux architectes et aux urbanistes de créer des modèles 3D précis des bâtiments existants, ce qui permet de mieux comprendre leur structure et leur histoire. Grâce à la BIM, les équipes peuvent visualiser les changements potentiels, en évaluer l’impact et collaborer plus efficacement. Ce niveau de détail permet non seulement de rationaliser le processus de conception, mais aussi de préserver l’intégrité de l’architecture d’origine, en veillant à ce que les caractéristiques essentielles soient conservées.

Par exemple, lors de la transformation d’une ancienne usine en un bâtiment à usage mixte, la BIM peut faciliter l’identification des murs porteurs, des éléments historiques et des renforts nécessaires. Cette technologie améliore la prise de décision et conduit à des solutions innovantes qui respectent le passé tout en s’adaptant à la fonctionnalité moderne.

Amélioration de l’efficacité énergétique

L’efficacité énergétique est devenue une question cruciale dans l’architecture contemporaine et la réutilisation adaptative offre des possibilités uniques d’aborder cette question. De nombreux bâtiments anciens n’ont pas été conçus dans une optique d’économie d’énergie. Cependant, grâce à des rénovations soigneuses, ces structures peuvent être mises à jour pour répondre aux normes énergétiques modernes. Des techniques telles que l’amélioration de l’isolation, l’installation de fenêtres à haut rendement énergétique et l’utilisation de systèmes de chauffage et de refroidissement avancés peuvent réduire de manière significative la consommation d’énergie.

La transformation du quartier historique de Meatpacking à New York en est un exemple. De nombreux anciens entrepôts ont été rénovés pour devenir des boutiques et des restaurants élégants, tout en utilisant des technologies à haut rendement énergétique. Ces améliorations ont non seulement permis de réduire l’empreinte écologique des bâtiments, mais aussi d’améliorer le confort des occupants, prouvant ainsi que l’histoire et la modernité peuvent coexister harmonieusement.

Technologies de construction intelligente

L’intégration des technologies des bâtiments intelligents est un autre développement passionnant de la réutilisation adaptative. Ces systèmes permettent de contrôler et de gérer les opérations d’un bâtiment en temps réel, ce qui améliore l’efficacité et l’expérience de l’utilisateur. De l’éclairage intelligent à la climatisation automatique en passant par les systèmes de sécurité avancés, ces technologies permettent de moderniser les bâtiments anciens en les dotant des caractéristiques les plus récentes.

Par exemple, la conversion d’un hôtel de ville historique en centre technologique peut intégrer des technologies intelligentes pour optimiser l’utilisation de l’espace et améliorer l’environnement de travail. Les occupants du bâtiment peuvent bénéficier de caractéristiques essentielles pour la main-d’œuvre moderne, telles que l’accès mobile aux installations, les systèmes de gestion de l’énergie et les espaces de travail personnalisables. Ce mélange d’ancien et de nouveau crée des espaces dynamiques qui répondent aux besoins actuels tout en respectant le patrimoine du bâtiment.

Matériaux et pratiques durables

La durabilité est au cœur de la réutilisation adaptative, et la sélection des matériaux joue un rôle important dans cette entreprise. En réutilisant les matériaux de la structure d’origine, les architectes peuvent minimiser les déchets et réduire l’empreinte carbone associée à une nouvelle construction. Cette approche encourage la créativité, car les concepteurs doivent trouver de nouvelles façons d’incorporer ces matériaux dans la nouvelle conception.

Par exemple, lors de la conversion d’une ancienne église en centre communautaire, les poutres en bois et les vitraux d’origine peuvent être conservés et intégrés dans le nouvel aménagement. Cela permet non seulement d’honorer l’histoire du bâtiment, mais aussi d’ajouter un caractère unique au nouvel espace. En outre, l’utilisation de matériaux durables tels que le bois récupéré ou le métal recyclé renforce encore les avantages environnementaux des projets de réutilisation adaptative.

La réalité virtuelle dans la planification des projets

La réalité virtuelle (RV) révolutionne la manière dont les architectes et les planificateurs visualisent et présentent les projets de réutilisation adaptative. En créant des environnements immersifs, les parties prenantes peuvent expérimenter les rénovations proposées avant qu’elles ne soient construites. Cette technologie permet de mieux comprendre les relations spatiales et les options de conception, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées.

Par exemple, un promoteur souhaitant transformer un vieux théâtre en un espace événementiel moderne pourrait utiliser des simulations de RV pour montrer aux investisseurs potentiels et aux membres de la communauté les options d’agencement et de conception. Cette approche interactive encourage la collaboration et garantit que le produit final correspond aux besoins et aux désirs des utilisateurs. Les parties prenantes peuvent donner leur avis en interagissant avec l’espace dans un environnement virtuel, ce qui permet d’obtenir un résultat plus fructueux et plus orienté vers la communauté.

En conclusion, l’intersection de la technologie et de la réutilisation adaptative au 21e siècle représente une frontière passionnante pour l’architecture. En utilisant des outils tels que le BIM, les rénovations écoénergétiques, les technologies intelligentes, les matériaux durables et la réalité virtuelle, nous pouvons transformer des bâtiments historiques en espaces fonctionnels qui répondent aux besoins contemporains. Cette pratique permet non seulement de préserver notre patrimoine architectural, mais aussi d’exprimer un engagement en faveur de la durabilité et de l’innovation, ouvrant ainsi la voie à un environnement bâti plus responsable et plus inspirant.

La réutilisation adaptative est une approche architecturale fascinante qui redonne vie à des bâtiments anciens, leur permettant de servir des objectifs contemporains tout en préservant leur signification historique. Cette pratique a pris de l’ampleur au XXIe siècle avec l’intensification des zones urbaines et la demande croissante de développement durable. En réaffectant des bâtiments existants, les architectes et les concepteurs peuvent réduire les déchets, préserver les ressources et favoriser un lien plus profond avec le patrimoine culturel.

L’essence de la réutilisation adaptative réside dans la capacité à mélanger l’ancien et le nouveau, en créant des espaces qui honorent le passé tout en répondant aux besoins du présent. Cette transformation aboutit souvent à des centres communautaires, des espaces de travail ou des zones résidentielles dynamiques qui racontent l’histoire de leur contexte historique. En examinant le rôle des architectes et des concepteurs dans ce processus, nous découvrons les niveaux de collaboration, de créativité et de gestion qui sont à l’origine des projets de réutilisation adaptative réussis.

Le rôle des architectes et des designers

Les architectes et les concepteurs jouent un rôle crucial dans le processus de réutilisation adaptative en tant que visionnaires reliant le passé à l’avenir. Leur expertise est essentielle pour évaluer l’intégrité structurelle des bâtiments existants, comprendre leur importance historique et préparer des projets qui respectent et mettent en valeur l’architecture d’origine. Cela nécessite un équilibre délicat entre l’innovation et la conservation, où l’objectif n’est pas seulement de rénover, mais de redessiner les espaces pour qu’ils plaisent aux utilisateurs contemporains.

Coopération avec les associations de conservation

La coopération avec les associations de conservation est cruciale dans un environnement de réutilisation adaptative. Ces organisations se consacrent à la préservation des monuments historiques et possèdent souvent des connaissances inestimables sur l’importance architecturale et culturelle des bâtiments. Lorsque les architectes s’associent à ces associations, ils ont accès à une mine de connaissances qui influencent leur conception et garantissent le respect des normes de conservation.

Cette collaboration favorise le dialogue entre le passé et le présent, ce qui permet de mieux comprendre l’histoire d’un bâtiment. Par exemple, lors de la transformation d’une ancienne zone industrielle en un quartier artistique dynamique, les architectes peuvent travailler en étroite collaboration avec les conservateurs pour intégrer des équipements modernes tout en préservant des éléments architecturaux clés tels que les façades en briques ou les fenêtres d’origine. Cette synergie permet non seulement de préserver le patrimoine culturel, mais aussi d’enrichir les qualités esthétiques et fonctionnelles du nouvel espace.

Des solutions de conception créatives

La créativité dans la réutilisation adaptative est la pierre angulaire des solutions de conception réussies. Les architectes doivent sortir des sentiers battus pour relever les défis uniques posés par les structures existantes. Il s’agit souvent de réinterpréter les espaces de manière innovante, par exemple en transformant un vieil entrepôt en lofts ou une ancienne église en centre communautaire.

Les projets de réutilisation réussis mettent souvent l’accent sur les caractéristiques uniques du bâtiment d’origine et les utilisent comme points d’ancrage dans la nouvelle conception. Par exemple, la préservation des poutres apparentes ou des planchers d’origine peut créer un lien entre les nouveaux résidents et le passé du bâtiment. En outre, l’intégration de technologies modernes et de pratiques durables, telles que les systèmes d’efficacité énergétique ou les toits verts, peut améliorer la fonctionnalité de l’espace tout en minimisant l’impact sur l’environnement. Cette approche créative permet non seulement de préserver l’histoire, mais aussi de créer un précédent pour les travaux architecturaux futurs.

Gestion de projet dans le cadre de la réutilisation adaptative

Une gestion de projet efficace, équilibrant divers éléments tels que le budget, le calendrier et les attentes des parties prenantes, est essentielle dans le processus de réutilisation adaptative. Les architectes et les concepteurs doivent naviguer dans un environnement complexe qui comprend des réglementations historiques, des besoins de la communauté et des défis en matière de construction. Cela nécessite une compréhension approfondie des aspects architecturaux et logistiques d’un projet.

Un projet de réutilisation adaptative réussi implique souvent de nombreuses parties prenantes, notamment des entrepreneurs, des ingénieurs et des représentants des autorités locales. La coordination de ces différentes équipes et le maintien d’une communication ouverte sont essentiels pour garantir que le projet reste sur la bonne voie et atteigne ses objectifs. Par exemple, lors de la rénovation d’un théâtre historique, une planification et une collaboration méticuleuses peuvent aider à résoudre des problèmes structurels inattendus tout en restant fidèle à la conception d’origine. Ce niveau de gestion permet de s’assurer que le projet ne se contente pas d’honorer son patrimoine, mais qu’il répond également aux exigences fonctionnelles contemporaines.

Rôles des secteurs public et privé

Les rôles des secteurs public et privé dans la réutilisation adaptative diffèrent considérablement, ce qui influence l’approche et les résultats des projets. Les initiatives du secteur public se concentrent souvent sur la préservation des sites historiques en tant qu’atouts communautaires et mettent l’accent sur les avantages culturels et sociaux de la réutilisation adaptative. Les projets financés par l’État peuvent créer des espaces qui servent de centres d’activités et d’événements communautaires, en privilégiant l’accessibilité et la participation du public.

En revanche, les projets du secteur privé ont tendance à se concentrer sur la rentabilité et la demande du marché, ce qui peut conduire à des développements innovants et haut de gamme. Par exemple, un promoteur privé peut convertir une ancienne usine en appartements de luxe, augmentant ainsi la valeur de la propriété et revitalisant le quartier. Cependant, cette approche peut parfois ignorer le contexte historique et les besoins de la communauté. Un équilibre entre ces deux secteurs peut conduire à des résultats plus holistiques où la préservation historique rencontre le développement contemporain.

Tendances futures de la conception architecturale

L’avenir de la réutilisation adaptative dans la conception architecturale est prometteur et dynamique. Alors que les villes continuent à se débattre avec les questions de durabilité et de densité urbaine, la réutilisation adaptative est susceptible de devenir une stratégie de plus en plus vitale. On attend des architectes et des concepteurs qu’ils tirent parti des progrès de la technologie et des matériaux pour créer des solutions innovantes qui donnent la priorité à la durabilité et à l’efficacité énergétique.

En outre, l’importance croissante accordée à l’implication de la communauté dans les processus de conception façonnera les projets de réutilisation adaptative et garantira qu’ils répondent aux besoins et aux aspirations des résidents locaux. Cette tendance est déjà évidente dans de nombreux efforts de revitalisation urbaine où l’on cherche à obtenir l’avis de la communauté pour éclairer les décisions de conception. Au fur et à mesure de son évolution, la réutilisation adaptative ne transformera pas seulement les espaces physiques, mais favorisera également un sentiment d’identité et de continuité dans des paysages urbains en mutation rapide.

En conséquence, la réutilisation adaptative au XXIe siècle représente un mélange harmonieux d’histoire et de modernité. Grâce à la collaboration, à la créativité et à une gestion efficace, les architectes et les concepteurs remodèlent notre environnement bâti afin que les histoires du passé continuent d’enrichir nos vies aujourd’hui.

La réutilisation adaptative est une pratique architecturale transformatrice qui donne une nouvelle vie aux bâtiments anciens. Elle consiste à réaménager des bâtiments pour de nouveaux usages tout en préservant leurs caractéristiques historiques et nous permet d’honorer le passé tout en répondant aux besoins contemporains. Cette approche permet non seulement de préserver le patrimoine culturel, mais aussi de promouvoir la durabilité en réduisant la demande de nouveaux matériaux et en minimisant les déchets. Au XXIe siècle, alors que les villes se développent, la réutilisation adaptative s’est imposée comme une stratégie vitale pour le développement urbain, mêlant histoire et innovation.

Dans de nombreuses zones urbaines, l’espace est très limité. Les anciennes usines, les entrepôts et les écoles sont souvent abandonnés et ne sont pas exploités au maximum de leur potentiel. La réutilisation adaptative permet d’identifier ces structures comme des actifs précieux et d’envisager de nouvelles utilisations. Par exemple, une ancienne usine textile peut être convertie en lofts haut de gamme ou en espaces de bureaux, tandis qu’une ancienne église peut devenir un centre communautaire ou un restaurant. Cette pratique incite les architectes et les promoteurs à faire preuve de créativité pour honorer le patrimoine d’un bâtiment tout en répondant aux exigences modernes.

L’avenir de la réutilisation adaptative

En regardant vers l’avenir, la réutilisation adaptative est une lueur d’espoir dans le développement urbain. Elle nous encourage à repenser la façon dont nous interagissons avec notre environnement bâti, en adoptant l’innovation tout en évoquant un sentiment de connexion avec notre histoire. L’avenir de la réutilisation adaptative ne se limite pas à la conservation ; il s’agit de créer des espaces dynamiques qui reflètent les besoins et les valeurs de la société contemporaine.

Accepter le changement dans les environnements urbains

Les environnements urbains sont en constante évolution, façonnés par les changements démographiques, les conditions économiques et les tendances culturelles. La réutilisation adaptative est une réponse à ce dynamisme et permet aux villes d’évoluer sans effacer leur passé. Les collectivités qui s’engagent dans le changement peuvent réaménager des espaces sous-utilisés pour les adapter aux besoins des habitants d’aujourd’hui. Par exemple, dans des villes comme New York et Chicago, des entrepôts ont été transformés en marchés animés et en ensembles à usage mixte qui desservent des populations diverses. Cette capacité d’adaptation favorise la résilience en permettant aux zones urbaines de prospérer au milieu du changement.

Impact sur les économies locales

L’impact de la réutilisation adaptative va au-delà de l’esthétique ; elle joue un rôle crucial dans le soutien des économies locales. Lorsque des bâtiments anciens sont réaffectés, ils attirent souvent des entreprises, des résidents et des touristes. Cet afflux peut conduire à la création d’emplois, à l’augmentation de la valeur des propriétés et à l’émergence d’une culture locale dynamique. À Détroit, par exemple, la conversion de bâtiments historiques en galeries d’art et en centres technologiques a revitalisé les quartiers, attiré des entrepreneurs et des artistes et stimulé la croissance économique. En investissant dans la réutilisation adaptative, les communautés peuvent capitaliser sur le potentiel économique de leur patrimoine architectural.

Leçons tirées des projets de réutilisation adaptative

Chaque projet de réutilisation adaptative est porteur d’enseignements précieux qui démontrent l’importance de l’engagement de la communauté, d’une conception réfléchie et de la durabilité. Les projets réussis commencent souvent par l’engagement des parties prenantes locales afin de comprendre leurs besoins et leurs aspirations. Cette coopération favorise un sentiment d’appropriation et de fierté à l’égard de la zone transformée. En outre, la réutilisation adaptative souligne l’importance des pratiques durables, car la réutilisation de structures existantes minimise l’impact sur l’environnement. La High Line, à New York, en est un excellent exemple : elle a transformé une voie ferrée surélevée abandonnée en un espace vert qui favorise la biodiversité et l’engagement de la communauté.

Encourager l’innovation

La réutilisation adaptative pousse les architectes et les concepteurs à sortir des sentiers battus. Elle invite à des approches innovantes qui mêlent l’ancien et le nouveau, créant ainsi des espaces fonctionnels, beaux et reflétant leur environnement. Ce processus créatif débouche souvent sur des solutions architecturales uniques qui n’existeraient pas dans des bâtiments neufs. Par exemple, la Tate Modern de Londres, une ancienne centrale électrique devenue un musée d’art contemporain de premier plan, montre comment une pensée innovante peut redéfinir la fonction d’un bâtiment tout en respectant son contexte historique.

Appel à l’action pour les projets futurs

Pour aller de l’avant, il est essentiel de faire de la réutilisation adaptative une méthode privilégiée de développement urbain. Les décideurs politiques, les architectes et les membres de la communauté doivent collaborer pour identifier les bâtiments susceptibles d’être réutilisés et étudier les possibilités de financement et d’incitation pour de tels projets. En donnant la priorité à la réutilisation adaptative, nous pouvons créer un environnement bâti qui honore notre histoire, soutient notre économie et encourage l’innovation. Le défi réside dans notre volonté de voir le potentiel là où d’autres voient l’obsolescence. Adoptons l’avenir de la réutilisation adaptative, en transformant nos villes en témoignages vivants de notre passé, tout en construisant un avenir durable et dynamique.