L’ouragan Rita, survenu en septembre 2005, reste un événement important dans l’histoire de la gestion des catastrophes et de la conception des infrastructures. Cet ouragan, l’un des plus puissants à avoir frappé la côte du Golfe, a forcé les communautés à faire face aux vulnérabilités de leurs infrastructures existantes. Les conséquences de la tempête ont ouvert un dialogue sur la résilience, conduisant à des changements importants dans notre façon d’aborder la conception et la construction de bâtiments et d’espaces publics.

Aperçu de l'ouragan Rita

L'ouragan Rita s'est formé dans les Caraïbes et s'est rapidement intensifié à l'approche de la côte du Golfe. Il a été classé comme un ouragan de catégorie 1 avec des vents atteignant 100 miles par heure. Rita a touché terre près de la frontière entre le Texas et la Louisiane quelques semaines seulement après que l'ouragan Katrina a dévasté la Nouvelle-Orléans. La taille et la puissance de la tempête ont créé des défis uniques et ont provoqué des évacuations massives dans de nombreux États. La vaste zone d’impact de Rita a eu pour conséquence que des communautés situées bien au-delà de la zone d’impact initiale ont été touchées, soulignant l’interconnexion des systèmes d’infrastructures et la nécessité d’une préparation régionale.

Impact sur les communautés côtières

L’impact de l’ouragan Rita sur les communautés côtières a été profond. Au Texas, des villes comme Port Arthur et Beaumont ont été confrontées à de graves inondations et à des dégâts causés par le vent. Des maisons ont été détruites, des infrastructures paralysées et des services de base perturbés. Les communautés disposant de moins de ressources ont eu du mal à se rétablir, ce qui révèle des différences de résilience selon les quartiers. La tempête a également causé d’importants dégâts environnementaux, avec des déversements de pétrole et des fuites de produits chimiques affectant les écosystèmes locaux. Les impacts à long terme sur ces communautés nous ont amenés à réévaluer la manière dont nous construisons et entretenons les infrastructures, en particulier dans les zones côtières vulnérables.

Comparaison avec d'autres ouragans

Comparé à d’autres ouragans tels que Katrina, les conséquences de Rita ont mis en évidence différents aspects de la gestion des catastrophes. Alors que Katrina concentrait l’attention sur les inondations urbaines et les ruptures de digues, Rita a souligné l’importance des plans d’évacuation et de la coordination régionale. L’ampleur des efforts d’évacuation de Rita, alors que des millions de personnes fuyaient un danger potentiel, a mis en évidence des lacunes dans les infrastructures de transport et les systèmes de communication d’urgence. Il est essentiel de comprendre ces différences pour élaborer des stratégies spécifiques en cas de catastrophes futures, en reconnaissant que chaque ouragan présente des défis uniques qui nécessitent des réponses spécialisées.

Conséquences immédiates et intervention

La réponse immédiate à l’ouragan Rita a été chaotique mais révélatrice. Alors que les services d'urgence travaillaient sans relâche pour sauver les personnes coincées, les autorités locales s'efforçaient de rétablir l'ordre. Le gouvernement fédéral a mobilisé des ressources, mais l’ampleur des destructions a mis en évidence les problèmes de logistique de réponse aux catastrophes. Les communautés se sont rapidement rassemblées, démontrant la résilience de l’esprit humain, mais l’expérience a également révélé des faiblesses en matière de planification et d’entretien des infrastructures. Cette période est devenue un catalyseur de changement, avec des discussions émergeant pour mieux reconstruire, soulignant l’importance d’une conception résiliente.

Les leçons tirées de la catastrophe

Les leçons tirées de l’ouragan Rita ont des implications de grande portée pour la conception des infrastructures actuelles. L’une des constatations les plus importantes a été la nécessité de disposer de voies d’évacuation robustes et de plans d’intervention d’urgence. Les collectivités ont commencé à investir dans des infrastructures résilientes capables de résister aux phénomènes météorologiques violents, comme des bâtiments modernisés et des systèmes de drainage améliorés. En outre, l’importance de la participation communautaire à la planification des interventions en cas de catastrophe est apparue, conduisant à des processus plus inclusifs qui prennent en compte les connaissances et les besoins locaux. Alors que les villes continuent de faire face à la menace des ouragans, l’héritage de l’ouragan Rita rappelle l’importance de la prévoyance, de l’adaptation et de la collaboration pour bâtir des communautés résilientes.

En conclusion, l’ouragan Rita était plus qu’une catastrophe naturelle ; Ce fut un événement transformateur qui a remodelé notre façon de penser les infrastructures et la résilience. À mesure que nous avançons, les leçons tirées de cet ouragan continueront de guider nos efforts pour créer des environnements plus sûrs et plus durables pour les générations futures.

L’ouragan Rita, qui a frappé la côte du Golfe en 2005, a été un événement majeur qui a non seulement causé des destructions généralisées, mais a également conduit à une réévaluation de la façon dont nous concevons les infrastructures. Les effets dévastateurs de cet ouragan ont mis en évidence le besoin urgent de systèmes résilients capables de résister aux événements météorologiques extrêmes. Cette recherche examine ce que signifie une infrastructure résiliente, ses principes de base, son importance dans la planification urbaine, les études de cas notables et les défis de sa mise en œuvre.

Comprendre les infrastructures résilientes

Les infrastructures résilientes font référence aux systèmes et aux structures conçus pour résister et se remettre rapidement d’événements perturbateurs tels que les catastrophes naturelles. Ce concept va au-delà du simple pouvoir ; Elle englobe la capacité d’adaptabilité, de durabilité et de récupération. L’objectif est de créer des environnements capables de maintenir leur fonctionnalité pendant les crises et de rebondir rapidement par la suite.

Le besoin d’infrastructures résilientes face au changement climatique, à l’urbanisation et au vieillissement des systèmes est devenu de plus en plus évident. Ces facteurs contribuent à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui rend crucial pour les villes et les collectivités de repenser leurs stratégies en matière d’infrastructures. La résilience ne consiste pas seulement à survivre aux catastrophes ; il s’agit de prospérer face aux catastrophes.

Définition d'une infrastructure résiliente

À la base, l’infrastructure résiliente est définie comme la capacité des structures et des systèmes physiques à anticiper, à se préparer, à réagir et à se remettre des événements perturbateurs. Cela comprend tout, depuis les routes et les ponts jusqu’aux services publics et aux réseaux de communication. L’accent est mis sur la création d’un environnement bâti capable de tolérer les chocs et les facteurs de stress sans s’effondrer ni perdre sa fonctionnalité.

Les infrastructures résilientes rassemblent de nombreuses disciplines, notamment l’ingénierie, l’urbanisme, les sciences de l’environnement et l’équité sociale. Il met l’accent sur une approche holistique et garantit que tous les composants fonctionnent ensemble efficacement. La résilience des infrastructures est déterminée non seulement par leurs caractéristiques physiques, mais aussi par les processus de planification et la participation communautaire qui soutiennent leur développement.

Principes fondamentaux de la résilience

Plusieurs principes de base guident la conception d’infrastructures résilientes. Premièrement, la redondance est essentielle. Cela signifie avoir plusieurs systèmes ou voies qui peuvent servir le même objectif, de sorte que si l’un échoue, les autres peuvent prendre le relais. Par exemple, une ville peut disposer de plusieurs itinéraires permettant aux véhicules d’urgence d’atteindre les zones où ils sont nécessaires, garantissant que si un itinéraire est bloqué, les autres restent accessibles.

Un autre principe est la flexibilité. Les systèmes résilients doivent être capables de s’adapter à des conditions changeantes ou à des défis inattendus. Cela peut impliquer l’utilisation de matériaux capables de résister à diverses contraintes environnementales ou la conception de bâtiments pouvant être modifiés pour différentes utilisations au fil du temps.

Enfin, la collaboration est essentielle. Impliquer les communautés dans le processus de planification favorise un sentiment d’appartenance et garantit que les infrastructures répondent aux besoins des personnes qu’elles servent. Cette approche collaborative conduit à des solutions plus durables et efficaces.

Importance dans l'urbanisme

Dans la planification urbaine, l’importance des infrastructures résilientes ne peut être négligée. Les villes sont souvent en première ligne face aux effets du changement climatique et des catastrophes naturelles. En intégrant la résilience dans la planification urbaine, les villes peuvent protéger leurs résidents, leur économie et leur environnement.

Les infrastructures résilientes contribuent à la santé globale des zones urbaines. Par exemple, les infrastructures vertes telles que les parcs et les chaussées perméables non seulement gèrent les eaux pluviales, mais améliorent également la qualité de vie des résidents urbains. Ces zones offrent des possibilités de loisirs, améliorent la qualité de l’air et réduisent les effets de la chaleur urbaine.

De plus, des infrastructures résilientes peuvent stimuler la croissance économique. Les investissements dans des systèmes résilients peuvent créer des emplois, attirer des entreprises et augmenter la valeur des propriétés. Lorsque les villes donnent la priorité à la résilience, elles se positionnent comme des villes avant-gardistes et capables de relever les défis futurs.

Études de cas sur les infrastructures résilientes

Il existe plusieurs études de cas qui démontrent la mise en œuvre réussie d’une infrastructure flexible. Après l’ouragan Katrina en 2005, la Nouvelle-Orléans a déployé des efforts considérables pour reconstruire ses digues. Ces nouvelles digues ont été conçues selon des normes plus élevées et comprenaient des fonctionnalités telles que des vannes et des pompes pour gérer efficacement les ondes de tempête.

Un autre exemple notable est celui des efforts de reconstruction de New York après Sandy. La ville a investi dans des barrières anti-tempête, modernisé des infrastructures essentielles et agrandi des espaces verts pour absorber l’excès d’eau de pluie. Ces initiatives assurent non seulement une protection contre de futures inondations, mais améliorent également le paysage urbain, rendant la ville plus dynamique et plus vivable.

Aux Pays-Bas, le programme innovant « Room for the River » démontre comment la résilience peut être intégrée dans les paysages existants. Cette initiative consiste à réaménager les berges des rivières pour permettre des inondations contrôlées dans certaines zones, créant de nouvelles zones de vie et de loisirs tout en réduisant le risque d’inondations catastrophiques dans les centres urbains.

Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre

Malgré les avantages évidents d’une infrastructure flexible, plusieurs défis entravent sa mise en œuvre. L’un des principaux obstacles est le financement. La création de systèmes résilients nécessite souvent un investissement initial important, qui peut être difficile à justifier dans des environnements où le budget est limité. Les décideurs politiques doivent trouver un équilibre entre les besoins immédiats et les objectifs de résilience à long terme.

Un autre défi est la complexité de l’intégration de la résilience dans les systèmes existants. De nombreuses villes disposent d’infrastructures vieillissantes qui ne s’adaptent pas facilement aux nouvelles conceptions ou technologies. L’amélioration de ces systèmes nécessite une planification minutieuse, une coordination et souvent l’implication de multiples parties prenantes.

Enfin, une éducation et une sensibilisation continues sont nécessaires. Les sociétés doivent comprendre l’importance de la résilience et le rôle qu’elles jouent dans sa réussite. Cela nécessite une communication et une collaboration efficaces entre les agences gouvernementales, le secteur privé et les résidents.

En conclusion, l’ouragan Rita a servi de catalyseur pour un changement dans notre approche de la conception des infrastructures. En donnant la priorité à la résilience, nous pouvons créer des systèmes qui non seulement survivent aux catastrophes, mais prospèrent également après celles-ci, conduisant finalement à des sociétés plus sûres et plus durables. À l’avenir, il sera essentiel de relever les défis de mise en œuvre pour concrétiser la vision d’infrastructures résilientes pour tous.

En septembre 2005, l'ouragan Rita a frappé la côte du Golfe, juste après l'ouragan Katrina. L’ouragan a provoqué d’importantes destructions et mis en évidence les vulnérabilités des infrastructures existantes. Les conséquences de la catastrophe ont entraîné un changement important dans la manière dont les architectes, les ingénieurs et les urbanistes ont abordé la conception des bâtiments et des espaces publics. Les leçons tirées de cette catastrophe ont conduit à mettre davantage l’accent sur la résilience – créer des structures capables de résister aux événements météorologiques extrêmes tout en continuant à servir leurs communautés. Cette recherche examine les conceptions et concepts innovants qui émergent à mesure que nous remodelons notre environnement bâti pour un avenir plus sûr.

Innovations de conception après Rita

La dévastation causée par l’ouragan Rita a déclenché une vague de créativité dans la conception des infrastructures. Les architectes et les ingénieurs ont commencé à repenser les approches traditionnelles en se concentrant sur la durabilité comme objectif principal. Ce changement a donné lieu à des innovations révolutionnaires mettant l’accent sur les matériaux, les techniques d’ingénierie, l’implication communautaire, les styles architecturaux et l’intégration technologique. Ces avancées visent non seulement à protéger contre de futures catastrophes, mais aussi à améliorer la qualité de vie des habitants.

Introduction de nouveaux matériaux

L’un des changements les plus importants dans la conception des infrastructures résilientes après l’ouragan Rita a été l’adoption de nouveaux matériaux. Les ingénieurs ont commencé à explorer des options offrant une plus grande durabilité et résistance aux conditions météorologiques extrêmes. Par exemple, l’utilisation du béton armé et du bois d’ingénierie est devenue plus courante parce que ces matériaux résistent mieux aux vents violents et aux inondations. De plus, les architectes ont commencé à expérimenter des composites innovants et des matériaux intelligents qui réagissent de manière dynamique aux changements environnementaux. Cette évolution reflète une compréhension plus large de la manière dont le choix des matériaux joue un rôle clé dans la longévité et la sécurité des structures, remodelant finalement le paysage de l’architecture moderne.

Techniques d'ingénierie avancées

Parallèlement aux nouveaux matériaux, des techniques d’ingénierie avancées sont également apparues comme un aspect essentiel de la conception flexible. L’ère post-Rita a vu l’adoption d’outils de modélisation et de simulation sophistiqués qui permettent aux ingénieurs de prédire comment les structures se comporteront sous divers facteurs de stress. Des concepts tels que les essais en soufflerie et l’analyse sismique sont devenus une pratique courante, permettant aux concepteurs de construire des bâtiments capables de résister non seulement aux ouragans, mais également à d’autres catastrophes naturelles. Cette approche proactive de l’ingénierie reflète un changement de paradigme passant de mesures réactives à une position plus proactive dans le développement des infrastructures.

Participation communautaire à la conception

L’ouragan Rita a souligné l’importance de la communauté dans le processus de conception. Les dégâts subis par la population locale ont mis en évidence le besoin de structures qui non seulement assurent une protection mais répondent également aux besoins de la communauté. Les architectes ont commencé à discuter avec les résidents sur leurs expériences et leurs attentes pour leur quartier. Cette approche collaborative a donné lieu à des conceptions qui sont non seulement durables, mais qui reflètent également l’identité et la culture de la communauté. En encourageant un sentiment d’appartenance et de fierté parmi les résidents, ces conceptions ont contribué à renforcer les liens communautaires et à accroître la cohésion sociale au lendemain de la catastrophe.

Styles architecturaux affectés par la durabilité

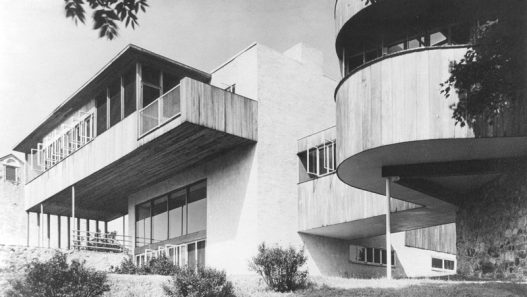

La quête de durabilité post-Rita a également influencé les styles architecturaux. Une nouvelle esthétique est apparue, caractérisée par des caractéristiques qui favorisent la sécurité et la durabilité. Les bâtiments ont commencé à inclure des conceptions surélevées pour réduire les risques d’inondation ; Les jetées ou jetées sont devenues courantes dans les zones côtières. De plus, l'utilisation de grands surplombs et de façades résistantes au vent s'est généralisée, garantissant que les structures sont non seulement esthétiques mais également performantes sous pression. Ce mélange de forme et de fonction reflète une reconnaissance croissante que l’architecture peut être à la fois belle et durable, et sert de témoignage aux communautés qui habitent ces espaces.

Intégration technologique dans la conception

L’intégration de la technologie dans la conception des infrastructures a révolutionné la façon dont les bâtiments sont construits et entretenus. Dans la période post-Rita, on constate une augmentation notable de l’utilisation de technologies intelligentes qui augmentent la durabilité des structures. Par exemple, l’utilisation de capteurs permet de surveiller en temps réel les conditions environnementales, fournissant des données pouvant éclairer les interventions de maintenance et d’urgence. De plus, les systèmes économes en énergie et les sources d’énergie renouvelables telles que les panneaux solaires sont devenus plus courants, réduisant ainsi la dépendance aux réseaux électriques fragiles en cas de catastrophe. Cette avancée technologique augmente non seulement la durabilité des bâtiments, mais contribue également à un avenir plus durable.

En résumé, l’impact de l’ouragan Rita sur la conception des infrastructures a été profond et de grande portée. Grâce aux innovations dans les matériaux, les techniques d’ingénierie, l’engagement communautaire, les styles architecturaux et l’intégration technologique, les leçons tirées de cette catastrophe ont jeté les bases d’un environnement bâti plus résilient et plus durable. Alors que les sociétés continuent de s’adapter aux défis du changement climatique, les principes établis à la suite de l’ouragan Rita joueront sans aucun doute un rôle important dans l’avenir de l’architecture et de l’urbanisme.

L’impact dévastateur de l’ouragan Rita a mis en évidence d’importantes faiblesses dans les infrastructures le long de la côte du Golfe, en particulier en Louisiane et au Texas. Cet événement catastrophique a servi de signal d’alarme, conduisant à une réévaluation de la manière dont les sociétés se préparent aux catastrophes naturelles. En conséquence, la conception d’infrastructures résilientes est devenue une priorité essentielle pour les urbanistes, les ingénieurs et les décideurs politiques. Cette recherche examine comment les politiques et réglementations gouvernementales post-Rita ont évolué et ont finalement favorisé un environnement bâti plus résilient et adaptable.

Politiques et réglementations gouvernementales

Les conséquences de l’ouragan Rita ont mis en évidence l’urgence de mettre en place des politiques gouvernementales globales. Les décideurs politiques ont compris qu’une réponse et un rétablissement efficaces en cas de catastrophe nécessitent une approche proactive de la résilience des infrastructures. Cela a donné lieu à une série d’efforts coordonnés aux niveaux local, étatique et fédéral pour accroître la résilience aux futurs ouragans et catastrophes similaires.

Des politiques clés ont été élaborées en mettant l’accent non seulement sur le rétablissement immédiat, mais également sur la durabilité à long terme. Ce changement d’orientation visait à intégrer la résilience dans la structure de la planification urbaine et à garantir que les sociétés soient mieux équipées pour faire face aux impacts des événements météorologiques extrêmes.

Modifications de la réglementation sur la construction

L’une des transformations les plus importantes après l’ouragan Rita a été la refonte des codes du bâtiment. Les réglementations précédentes ne parvenaient souvent pas à répondre aux défis uniques posés par les ouragans. En réponse, de nombreux États ont adopté des réglementations plus strictes exigeant que les structures soient construites pour résister aux vents violents et aux inondations.

Ces codes révisés comprenaient des spécifications pour des fondations surélevées, des fenêtres résistantes aux chocs et des matériaux de toiture plus solides. L’objectif n’était pas seulement de protéger les bâtiments, mais également de protéger les vies et de permettre aux communautés de se rétablir plus rapidement après une catastrophe. Cette attention portée aux détails dans la conception et la construction reflète une compréhension plus large de l’interdépendance entre la sécurité humaine et l’intégrité des infrastructures face aux catastrophes naturelles.

Stratégies de financement et d'investissement

L’ouragan Rita a entraîné un changement important dans le financement du développement des infrastructures. Les fonds fédéraux d’aide aux sinistrés sont devenus une ressource essentielle pour les efforts de reconstruction. Toutefois, au-delà de l’aide d’urgence, l’accent a été mis de plus en plus sur les stratégies d’investissement durables qui privilégient la résilience.

Les gouvernements locaux ont commencé à rechercher des sources de financement diversifiées, notamment des partenariats public-privé, des subventions et des initiatives axées sur la communauté. Cette approche collaborative a permis de mettre en commun les ressources, garantissant que les projets d’infrastructures étaient non seulement financés de manière adéquate, mais également adaptés aux besoins de la société. En investissant dans des infrastructures résilientes, les villes visent à réduire les dépenses futures liées au rétablissement après une catastrophe et, à terme, à promouvoir un cadre économique plus durable.

Le rôle des agences locales et fédérales

Dans l’environnement post-Rita, la collaboration entre les agences locales et fédérales est devenue cruciale. Alors que les agences fédérales telles que la FEMA jouent un rôle essentiel dans la fourniture de secours et d’assistance technique en cas de catastrophe, les gouvernements locaux sont également chargés de mettre en œuvre des politiques spécifiques à leurs communautés.

Ce partenariat a permis une approche plus nuancée de la préparation aux catastrophes. Les agences locales ont utilisé des ressources fédérales pour mener des évaluations de vulnérabilité et développer des stratégies d’atténuation spécifiques. Le résultat a été une réponse plus cohérente et plus éclairée aux défis en matière d’infrastructures et a créé un précédent pour les futurs efforts de gestion des catastrophes.

Plans de développement urbain à long terme

L’ouragan Rita a entraîné un changement dans la planification du développement urbain, mettant l’accent sur la résilience comme principe fondamental. Les plans à long terme ont commencé à inclure des stratégies qui répondraient non seulement aux besoins immédiats de rétablissement, mais anticiperaient également les défis futurs posés par le changement climatique et l’urbanisation.

Les urbanistes ont commencé à explorer des concepts tels que l’infrastructure verte, qui intègre les systèmes naturels dans les environnements urbains pour accroître la résilience. Cela comprend la création de parcs et de zones humides capables d’absorber l’eau de pluie, ainsi que la mise en œuvre de systèmes de transport durables qui réduisent la dépendance aux combustibles fossiles.

En mettant l’accent sur les plans de développement à long terme, on a davantage reconnu que les infrastructures résilientes représentaient un engagement continu plutôt qu’un effort ponctuel. Ce changement de perspective a encouragé les communautés à réfléchir de manière critique à leur avenir, favorisant ainsi une culture de préparation et d’adaptation.

Le plan de sauvetage de la Louisiane

Le plan de relance global de la Louisiane après l’ouragan Rita est un exemple frappant de résilience en action. L’État a reconnu la nécessité d’une approche unifiée de la reconstruction qui tienne compte non seulement des infrastructures physiques mais aussi du bien-être de la communauté.

Ce plan de relance intègre plusieurs aspects de la résilience, notamment la restauration de l’environnement, la revitalisation économique et l’équité sociale. En impliquant les communautés locales dans le processus de planification, l’État a veillé à ce que les efforts de rétablissement correspondent aux besoins et aux désirs des résidents.

L’approche de la Louisiane a également souligné l’importance de s’attaquer aux disparités émergentes pendant la phase de reprise. En mettant l’accent sur des pratiques inclusives, l’État a œuvré à bâtir une société plus résiliente, reconnaissant que la véritable résilience va au-delà des infrastructures pour inclure le tissu social des communautés.

En conclusion, l’ouragan Rita a été un moment important qui a remodelé le discours sur la conception d’infrastructures résilientes. Les leçons tirées de cette catastrophe ont conduit à des changements importants dans les politiques, les lois, les stratégies de financement et les pratiques d’urbanisme. Alors que les sociétés continuent de lutter contre les défis liés au changement climatique, les principes énoncés dans le sillage de Rita influenceront sans aucun doute les futures approches en matière de résilience, garantissant que les tragédies passées jettent la lumière sur un avenir plus sûr et plus durable.

L'ouragan Rita, qui s'est produit en septembre 2005, a eu de profondes répercussions sur la côte du Golfe, en particulier au Texas et en Louisiane. Cette catastrophe a non seulement causé des dégâts considérables, mais elle a également mis en évidence le besoin urgent d’infrastructures résilientes. À la suite de l’ouragan, les communautés ont commencé à repenser la manière dont elles pourraient se préparer aux futures tempêtes. Cela a conduit à des approches innovantes qui mettent l’accent sur l’engagement communautaire, l’éducation et les partenariats. Les leçons tirées de l’expérience Rita ont depuis façonné la manière dont les villes et les villages conçoivent leurs infrastructures, garantissant qu’elles peuvent résister aux forces de la nature tout en encourageant le sentiment de communauté.

Participation et éducation communautaires

Les conséquences de l’ouragan Rita ont démontré l’importance de la participation communautaire à la préparation aux catastrophes et à la planification des infrastructures. L’implication des résidents locaux est cruciale car ils disposent de connaissances locales inestimables et peuvent contribuer à des solutions plus efficaces. La participation communautaire favorise un sentiment d’appartenance et de responsabilité parmi les résidents, leur permettant de jouer un rôle actif dans leur sécurité et leur bien-être.

Les campagnes de sensibilisation du public sont devenues un outil essentiel pour éduquer les communautés sur la préparation aux catastrophes. Ces campagnes informent les résidents sur les risques potentiels des ouragans et sur les précautions spécifiques qu’ils peuvent prendre pour se protéger et protéger leurs biens. Par le biais de divers canaux médiatiques (réseaux sociaux, nouvelles locales et événements publics), les communautés diffusent des informations importantes sur les itinéraires d’évacuation, les trousses d’urgence et les pratiques sécuritaires pendant la tempête. En sensibilisant davantage, les sociétés peuvent réduire considérablement les risques et accroître la résilience.

Les ateliers et les programmes de formation jouent également un rôle important en dotant les résidents des compétences dont ils ont besoin pour réagir efficacement aux catastrophes. Ces séances couvrent généralement une gamme de sujets allant des premiers secours de base à la planification des interventions d’urgence. Les membres de la communauté qui participent à une formation pratique développent la confiance nécessaire pour agir de manière décisive dans les situations d’urgence. De tels programmes non seulement augmentent la préparation individuelle, mais ils renforcent également les liens communautaires en créant un réseau de soutien entre voisins.

Les partenariats avec les établissements d’enseignement jouent un rôle crucial dans l’élaboration de conceptions d’infrastructures résilientes. Les écoles et les universités collaborent souvent avec les gouvernements locaux pour mener des recherches et développer des solutions innovantes adaptées aux besoins de la communauté. Ces partenariats peuvent conduire à la création de programmes d’études axés sur la préparation aux catastrophes, garantissant que les générations futures seront mieux équipées pour faire face aux situations d’urgence. De plus, les étudiants peuvent participer à des projets qui profitent directement à leurs communautés, comme la conception de systèmes de drainage durables ou la création de plans d’intervention d’urgence.

Les organisations à but non lucratif sont devenues des acteurs clés dans la promotion de la résilience. Ces groupes mobilisent souvent des bénévoles et des ressources pour aider les communautés à reconstruire et à améliorer leurs infrastructures. Ils contribuent à combler l’écart entre les efforts du gouvernement et les besoins de la communauté en fournissant une formation, un financement et une expertise précieux. Les organismes à but non lucratif lancent souvent des projets qui responsabilisent les résidents, tels que des jardins communautaires qui améliorent les écosystèmes locaux et offrent des opportunités éducatives sur les pratiques durables.

Des exemples concrets de projets communautaires réussis démontrent l’impact de ces initiatives. En Louisiane, par exemple, les quartiers se sont regroupés pour mettre en œuvre des solutions d’infrastructures vertes, telles que des jardins de pluie et des trottoirs perméables, qui aident à gérer les eaux pluviales et à réduire les inondations. Cette approche collaborative répond non seulement aux préoccupations environnementales urgentes, mais favorise également un sentiment de fierté et d’unité au sein de la communauté.

Alors que les communautés réfléchissent aux leçons tirées de l’ouragan Rita, l’accent mis sur la participation et l’éducation continue de façonner la conception d’infrastructures résilientes. En intégrant les voix et les connaissances de leurs résidents dans les processus de planification, les villes peuvent produire des solutions plus efficaces, adaptables et durables. L’héritage durable de Rita nous rappelle que la résilience ne consiste pas seulement à construire des structures, mais aussi à cultiver des communautés fortes et bien informées, capables de relever les défis.

En septembre 2005, l’ouragan Rita a frappé la côte du Golfe et a laissé un impact profond sur les communautés et les infrastructures. Étant l’un des ouragans les plus puissants jamais enregistrés, il a servi de signal d’alarme pour les architectes, les urbanistes et les ingénieurs. Cette catastrophe a mis en évidence le besoin urgent de concevoir des infrastructures résilientes capables de résister aux phénomènes météorologiques extrêmes. Ce moment charnière de l’histoire a considérablement influencé notre approche de la construction et de la planification de l’avenir, soulignant l’importance de la résilience, de la durabilité et de l’adaptabilité dans nos paysages urbains.

L'avenir de la conception d'infrastructures résilientes

À l’avenir, la conception d’infrastructures résilientes est sur le point d’évoluer en réponse à la fréquence et à l’intensité croissantes des événements liés au climat. L’accent ne sera plus mis simplement sur la survie aux catastrophes, mais sur leur anticipation. Cette approche proactive nécessite non seulement des techniques d’ingénierie avancées, mais également un changement culturel parmi les parties prenantes, notamment les représentants du gouvernement, les membres de la communauté et les participants du secteur privé. À l’avenir, nous assisterons à une plus grande intégration de la technologie, de matériaux innovants et de principes de conception intelligents qui privilégient la sécurité et la durabilité.

À mesure que les villes se développent et que le climat change, le défi consiste à créer des espaces qui sont non seulement fonctionnels mais également capables de s’adapter à des conditions imprévisibles. Les leçons tirées de l’ouragan Rita continueront de façonner les politiques et les pratiques et de stimuler un effort collaboratif pour repenser les environnements urbains en écosystèmes résilients.

Tendances montantes en architecture

Les tendances architecturales reflètent de plus en plus les principes de durabilité. Une tendance importante est l’utilisation de la construction modulaire, qui permet d’assembler les bâtiments plus rapidement et de les adapter ou de les déplacer en fonction des besoins changeants. Cette méthode accélère non seulement le processus de construction, mais réduit également les déchets, ce qui en fait un choix durable.

Une autre tendance est l’intégration de la nature dans la conception urbaine, souvent appelée conception biophilique. Les toits verts, les murs végétaux et les forêts urbaines deviennent des éléments courants qui offrent une isolation naturelle, améliorent la qualité de l’air et augmentent la biodiversité. Cette approche permet non seulement de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain, mais également de créer des environnements de vie plus agréables.

La technologie intelligente est également à l’avant-garde des tendances émergentes. L’intégration de capteurs et d’appareils IoT (Internet des objets) dans l’infrastructure permet une surveillance en temps réel de l’intégrité structurelle, des niveaux d’eau et des conditions météorologiques. Cette approche basée sur les données permet de répondre plus rapidement aux menaces potentielles, permettant aux sociétés d’agir rapidement lorsqu’elles sont confrontées à des situations d’urgence.

Prévoir les défis climatiques futurs

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, anticiper les défis climatiques devient crucial pour façonner des infrastructures résilientes. Les modèles climatiques indiquent une intensité accrue des tempêtes, une élévation du niveau de la mer et des sécheresses prolongées dans diverses régions. Comprendre ces modèles est essentiel pour que les architectes et les urbanistes puissent développer des stratégies capables de résister à de tels défis.

Par exemple, les villes côtières investissent dans des structures surélevées et des digues pour lutter contre la montée des marées. Les urbanistes envisagent également l’implantation d’espaces verts pour absorber les précipitations excessives et réduire les inondations. En anticipant ces défis futurs, les sociétés peuvent construire une infrastructure qui non seulement survit mais prospère face à des conditions changeantes.

Intégrer la durabilité dans la conception

La durabilité n’est plus une considération secondaire dans la conception des infrastructures ; un principe fondamental. L’intégration de sources d’énergie renouvelables telles que les panneaux solaires et les éoliennes dans la conception des bâtiments devient de plus en plus courante. Ces caractéristiques réduisent non seulement la dépendance aux combustibles fossiles, mais réduisent également les coûts d’exploitation, rendant les bâtiments plus économiques à long terme.

De plus, des techniques de conservation de l’eau telles que la récupération des eaux de pluie et le recyclage des eaux grises sont mises en œuvre pour créer des structures autosuffisantes. Les architectes contribuent à un avenir plus durable en concevant des bâtiments qui peuvent fonctionner indépendamment des services publics traditionnels.

La participation de la communauté est également essentielle dans ce processus. Impliquer la population locale dès la phase de conception permet de garantir que l’infrastructure réponde à ses besoins tout en encourageant la gestion environnementale. Cette approche participative favorise un sentiment d’appartenance et de responsabilité parmi les membres de la communauté, augmentant ainsi la résilience globale de la zone.

Perspectives mondiales sur la résilience

La résilience dans la conception des infrastructures est une préoccupation mondiale et différentes régions abordent ce défi de manière unique. Au Japon, par exemple, l’accent mis sur les bâtiments résistants aux tremblements de terre reflète la longue histoire d’activité sismique du pays. Les bâtiments sont conçus avec des fondations flexibles et des matériaux absorbant les chocs, démontrant ainsi un engagement envers la sécurité et l’innovation.

Aux Pays-Bas, où une grande partie du territoire se trouve sous le niveau de la mer, l’accent a été mis sur des systèmes avancés de gestion de l’eau. Les Néerlandais ont mis en place une combinaison de digues, de digues et de systèmes de drainage innovants pour protéger leurs villes des inondations. Leur approche de la résilience met l’accent sur l’importance des stratégies adaptatives qui peuvent être modifiées au fil du temps.

Ces perspectives mondiales soulignent que même si les défis peuvent différer, les principes sous-jacents de la résilience (sécurité, adaptabilité et durabilité) sont universels. Apprendre les uns des autres peut conduire à des solutions plus efficaces et inspirer une action collective en faveur d’infrastructures résilientes dans le monde entier.

Le résultat : un voyage d’endurance continue

Les conséquences de l’ouragan Rita ont modifié notre approche de la conception des infrastructures, soulignant la nécessité de résilience dans un monde imprévisible. Alors que nous naviguons dans les complexités du changement climatique et du développement urbain, le voyage vers des infrastructures résilientes se poursuit. Ce voyage nécessite innovation, collaboration et engagement envers la durabilité.

Les leçons tirées des catastrophes passées, combinées aux technologies émergentes et aux meilleures pratiques mondiales, continueront de façonner notre environnement bâti. En adoptant la résilience comme principe directeur, nous pouvons créer des sociétés qui non seulement résistent à l’adversité, mais prospèrent face à l’adversité. L’avenir de l’architecture est prometteur et repose sur une vision collective de sécurité, de durabilité et d’adaptabilité pour les générations futures.