Les années 1960 ont été une période de profonds changements dans le monde entier, marquée par un mouvement contre-culturel dynamique visant à remettre en question les normes sociales. Cette période se caractérise par la recherche de la liberté, de l’expression personnelle et d’une nouvelle conception de la société. En rejetant le conformisme des décennies précédentes, les jeunes ont adopté des modes de vie alternatifs dans de nombreux domaines, y compris l’architecture. Pour refléter les idéaux de la contre-culture, les architectes et les designers ont commencé à concevoir des espaces qui encouragent la créativité, l’inclusion et la vie en communauté, en s’éloignant des conceptions traditionnelles.

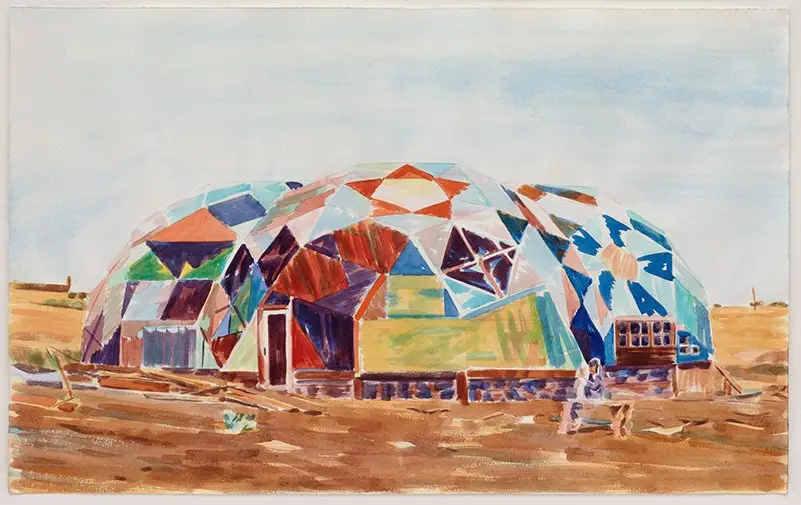

Peinture de Drop City à Trinidad, Colorado. Image © Mark Harris

Contexte historique

Pour comprendre les développements architecturaux des années 1960, il est essentiel de reconnaître le contexte historique. La période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a été marquée par une urbanisation et une croissance industrielle rapides, qui ont souvent privilégié la fonctionnalité au détriment de l’expérience humaine. Dans les années 1960, cependant, les tensions sociales se sont accrues en raison des mouvements pour les droits civiques, des manifestations contre la guerre et d’une frustration croissante à l’égard de l’autorité des gouvernements et des entreprises. Au milieu de cette agitation, un fort désir de modes de vie alternatifs et d’une vie orientée vers la communauté est apparu. Ce désir a considérablement influencé l’environnement architectural, obligeant les architectes à repenser la manière dont les espaces peuvent être conçus pour refléter les valeurs de ce nouveau paradigme culturel.

Principales influences sur l’architecture

Plusieurs influences importantes ont façonné l’orientation architecturale de la contre-culture des années 1960. Les écrits du philosophe et urbaniste Lewis Mumford soulignent l’importance d’un développement à l’échelle de la communauté et de l’homme. Les idées de Mumford ont incité les architectes à réfléchir à la manière dont les bâtiments pouvaient favoriser les interactions sociales. En outre, le mouvement de l’architecture organique, défendu par des personnalités telles que Frank Lloyd Wright, prônait des bâtiments en harmonie avec leur environnement naturel. Cette approche encourageait l’utilisation de matériaux locaux et des conceptions qui s’intègrent au paysage, reflétant le respect de la contre-culture pour la nature.

En outre, l’essor des nouvelles technologies et des nouveaux matériaux a permis des conceptions plus expérimentales. Les architectes ont commencé à jouer avec des formes et des structures jusqu’alors inimaginables, ce qui a donné lieu à des conceptions novatrices axées sur l’esthétique autant que sur la fonctionnalité. Cette exploration ne consistait pas seulement à rompre avec les styles traditionnels, mais aussi à créer des espaces en résonance avec les idéaux de liberté, de créativité et de communauté.

Aperçu des idéaux de la contre-culture

Au centre du mouvement de la contre-culture se trouvaient les idéaux de paix, d’amour et de communauté. Ces principes n’étaient pas seulement une réaction aux normes sociales en vigueur, mais aussi la vision d’un monde meilleur. La contre-culture mettait l’accent sur une approche holistique de la vie, promouvant la coopération plutôt que la compétition et la communauté plutôt que l’individualisme. En architecture, cela s’est traduit par des conceptions favorisant les espaces partagés tels que les jardins communs, les espaces de vie ouverts et les installations collectives.

Les architectes ont commencé à envisager les bâtiments comme des environnements susceptibles de faciliter les interactions sociales. Les espaces ont été conçus pour être flexibles et adaptables, pour permettre une variété d’utilisations et pour favoriser un sentiment d’appartenance parmi les utilisateurs. L’idée était de créer non pas de simples structures, mais des écosystèmes vivants où la créativité peut s’épanouir et les communautés se développer.

Personnalités importantes du mouvement

Plusieurs architectes sont apparus comme des figures importantes au cours de cette période de transformation. On peut citer Richard Meier, dont le travail, notamment le Getty Centre à Los Angeles, incarne l’esprit de la contre-culture en mettant l’accent sur la lumière et l’ouverture. De même, la philosophie de conception de Charles Moore, en particulier dans la communauté de Sea Ranch en Californie, reflète les idéaux de la contre-culture. Les projets de Moore mettent l’accent sur l’intégration à l’environnement et l’implication de la communauté, créant des espaces à la fois fonctionnels et poétiques.

Une autre figure influente est Paolo Soleri, qui a introduit le concept d' »archéologie », un mélange d’architecture et d’écologie. La vision de Soleri de communautés densément peuplées et autonomes remettait en question l’urbanisme traditionnel, proposant un nouveau mode de vie plus en phase avec l’environnement et les besoins de la communauté. Ces architectes, parmi d’autres, ont joué un rôle important en façonnant l’environnement bâti conformément aux idéaux de la contre-culture.

Influences sur l’urbanisme

L’impact du mouvement de la contre-culture des années 1960 sur l’urbanisme a été profond et d’une grande portée. Il a conduit à une évolution vers des processus de planification plus participatifs, les communautés étant de plus en plus entendues dans les décisions concernant leur propre espace. Les urbanistes ont commencé à reconnaître l’importance des espaces publics, en intégrant des parcs et des zones communes dans l’aménagement urbain afin de renforcer les liens sociaux.

En outre, les idéaux d’un mode de vie durable et d’une prise de conscience écologique ont gagné du terrain, influençant les conceptions urbaines qui donnent la priorité aux espaces verts et minimisent l’impact sur l’environnement. Des concepts tels que les rues piétonnes, les développements à usage mixte et les jardins communautaires sont devenus plus courants, reflétant l’engagement de la contre-culture à entretenir des relations au sein des quartiers.

Les architectes de la contre-culture des années 1960 ont donc joué un rôle crucial dans la redéfinition des espaces communautaires et créatifs. Leur travail a non seulement remis en question les normes architecturales de l’époque, mais a également ouvert la voie aux débats contemporains sur la durabilité, la conception axée sur la communauté et l’importance des espaces publics dans la planification urbaine. L’héritage de ce mouvement continue d’inspirer les architectes et les urbanistes d’aujourd’hui, nous rappelant le pouvoir de la conception pour façonner une société plus connectée et plus cohésive.

Les années 1960 ont été une décennie de transformation, marquée par des mouvements contre-culturels qui ont remis en question les normes de la société, de l’art et de l’architecture. Cette période a donné naissance à une vague d’architectes et d’artistes novateurs qui ont cherché à redéfinir la vie communautaire et les espaces créatifs. Leur travail ne consistait pas seulement à construire des structures, mais aussi à créer des environnements qui favorisent les liens, la liberté et l’expression personnelle. En explorant les principaux chefs-d’œuvre architecturaux de cette période, nous verrons comment ils reflètent les idéaux de communauté et de créativité au cœur de la contre-culture.

Principaux chefs-d’œuvre architecturaux

Le Digger’s Free Shop

L’une des manifestations les plus emblématiques de la contre-culture des années 1960 est le Digger’s Free Store de San Francisco. Fondé par un groupe d’artistes et d’activistes connus sous le nom de Diggers, cet espace était bien plus qu’un magasin ; il s’agissait d’une déclaration audacieuse contre le consumérisme. Le Free Store fonctionnait sur le principe du don, où les biens étaient librement échangés plutôt qu’achetés et vendus. Cette approche radicale du commerce a permis de créer un centre communautaire qui encourage le partage et la collaboration.

L’architecture du Free Store était délibérément simple et sans prétention et conçue pour refléter les valeurs des Diggers. Il s’agit d’un espace où des personnes d’horizons différents peuvent se rencontrer, ce qui favorise un sentiment d’appartenance et de soutien mutuel. Le Digger’s Free Store illustre la manière dont l’architecture peut être utilisée comme un outil de changement social en encourageant une culture de générosité et d’interconnexion.

La ferme Cadillac de Ant Farm

Ant Farm, un collectif d’artistes et d’architectes, a adopté une approche à la fois ludique et provocante de l’architecture avec son installation baptisée Cadillac Ranch. Située à Amarillo, au Texas, l’œuvre d’art consiste en dix Cadillacs vintage enterrées le nez en avant dans le sol, créant un paysage surréaliste et accrocheur. L’installation est un commentaire frappant sur le consumérisme américain et la culture automobile qui a dominé les années 1960.

Cadillac Ranch n’est pas seulement une œuvre d’art statique, elle invite aussi à l’interaction. Les visiteurs sont encouragés à peindre les voitures à la bombe, ce qui permet à l’installation d’évoluer au fil du temps. Cet aspect participatif reflète la conception de la créativité et de l’expression personnelle propre à la contre-culture. En transformant un objet ordinaire en une toile pour l’expression artistique, Ant Farm a redéfini la relation entre l’architecture et le public, rendant l’art accessible et engageant.

Le quartier de Haight-Ashbury

Le district de Haight-Ashbury, à San Francisco, est devenu l’épicentre du mouvement de la contre-culture des années 1960. Ses maisons victoriennes colorées et ses rues animées remplies de vitrines vibrantes reflétaient l’esprit de l’époque. Les architectes et urbanistes travaillant dans le quartier se sont attachés à créer des espaces qui favorisent la communauté en adoptant une approche plus organique et inclusive de l’aménagement urbain.

Le quartier abritait de nombreux lieux de rassemblement, notamment des cafés, des salles de musique et des parcs conçus pour encourager les interactions sociales. L’architecture de Haight-Ashbury reflétait un mélange de styles qui symbolisait la diversité et la créativité de ses habitants. Grâce à des espaces partagés, le quartier est devenu un refuge pour ceux qui recherchent des modes de vie alternatifs et l’expression artistique, démontrant ainsi comment l’architecture peut façonner les mouvements culturels.

Campus du Black Mountain College

Le Black Mountain College, en Caroline du Nord, était une institution expérimentale combinant l’art, l’éducation et la vie communautaire. Fondé dans les années 1960, mais en plein essor, le collège a attiré des artistes et des penseurs de renom, dont Buckminster Fuller et Merce Cunningham. Le campus lui-même a été conçu comme un espace de collaboration où l’architecture joue un rôle crucial dans la promotion de la créativité.

Les bâtiments du Black Mountain College sont souvent construits avec des matériaux locaux, ce qui met l’accent sur la durabilité et le lien avec l’environnement. La conception encourage l’interaction entre les étudiants et le corps enseignant, favorisant une atmosphère d’expérimentation et de dialogue. Cette approche de l’architecture n’a pas seulement servi à des fins éducatives, elle a également fourni un modèle de conception des espaces pour favoriser l’apprentissage et la créativité.

L’architecture de la vie simple

Le concept de Simple Living Architecture est apparu en réaction aux excès de la vie moderne. Les architectes et les designers se sont efforcés de créer des maisons et des espaces non seulement fonctionnels, mais aussi durables sur le plan environnemental et minimalistes. Ce mouvement a mis l’accent sur l’importance de vivre simplement et en harmonie avec la nature.

L’architecture de la vie simple se caractérise souvent par des plans ouverts, des matériaux naturels et un accent mis sur la lumière et l’espace. Ces conceptions reflètent le rejet du consumérisme par la contre-culture et prônent un mode de vie qui privilégie les expériences plutôt que les possessions. Les applications concrètes de cette philosophie se retrouvent dans les éco-villages et les mouvements de petites maisons qui, aujourd’hui encore, prônent un mode de vie durable et des espaces orientés vers la communauté.

En conclusion, les chefs-d’œuvre architecturaux de la contre-culture des années 1960 sont les témoins durables d’une époque où la créativité, la communauté et le changement social étaient profondément liés. Grâce à leurs conceptions innovantes et à leurs espaces de collaboration, ces architectes ont non seulement remodelé le paysage physique, mais ils ont également incité les générations futures à réfléchir à l’impact de l’architecture sur la société. Leur héritage perdure et nous encourage à explorer la manière dont nos environnements bâtis peuvent favoriser les liens, la créativité et le sentiment d’appartenance.

Les années 1960 ont été marquées par de profonds bouleversements sociaux et une révolution culturelle. Au milieu des mouvements pour les droits civiques, des manifestations contre la guerre et d’une contre-culture en plein essor, les architectes ont commencé à repenser les environnements dans lesquels les gens vivaient, travaillaient et se divertissaient. Cette exploration a donné naissance à une nouvelle vague d’architecture mettant l’accent sur la communauté, la créativité et la durabilité. Les architectes ont cherché à créer des espaces qui reflètent les valeurs de la contre-culture, célébrant l’individualité, la coopération et un lien profond avec la nature.

Principes de conception de l’architecture de la contre-culture

L’architecture de la contre-culture est apparue en réaction aux structures rigides de l’architecture traditionnelle. Elle se caractérise par plusieurs principes de base qui visent à favoriser le sens de la communauté, à encourager l’expression créative et à établir une relation harmonieuse avec l’environnement.

Communauté et coopération

L’idée de communauté est au cœur de l’architecture contre-culturelle. Les architectes ont reconnu que les espaces ne pouvaient pas seulement servir à des fins fonctionnelles, mais aussi à rassembler les gens. Les projets comprenaient souvent des espaces communs où les individus pouvaient se réunir, partager des idées et collaborer à des projets. Cet accent mis sur la communauté s’est manifesté sous diverses formes architecturales, depuis les projets de logements partagés jusqu’aux plans ouverts des bâtiments publics.

Par exemple, Sea Ranch en Californie, développé par un groupe d’architectes et de designers, illustre ce principe. Il ne s’agit pas seulement de structures isolées, mais de maisons qui font partie d’une communauté plus large et qui encouragent l’interaction entre les résidents. L’idée était que l’amélioration des relations conduirait à des quartiers plus forts et plus dynamiques.

Rejet de l’esthétique traditionnelle

Les architectes de la contre-culture ont délibérément pris leurs distances avec les normes de conception établies. Ils estimaient que les styles architecturaux traditionnels étaient souvent élitistes et déconnectés des réalités de la vie quotidienne. Au lieu de cela, ils ont adopté des formes éclectiques, combinant différents styles et matériaux pour créer des structures uniques qui reflètent la diversité des communautés qu’ils desservent.

Les bâtiments de cette période présentent souvent des formes ludiques, des couleurs vives et des matériaux inhabituels. Par exemple, le travail de l’architecte Robert Venturi, en particulier sa conception de la Vanna Venturi House, a rompu avec le minimalisme austère du modernisme. Les créations de Venturi mettent l’accent sur la complexité et la contradiction, célébrant la beauté chaotique du monde contemporain.

Utilisation de matériaux durables

Au fur et à mesure de la prise de conscience des problèmes environnementaux, les architectes de la contre-culture ont cherché à intégrer des pratiques durables dans leurs projets. En privilégiant les matériaux d’origine locale et respectueux de l’environnement, ils ont reflété une prise de conscience croissante de l’impact de la construction sur la planète.

L’utilisation de bois de récupération, de pierres naturelles et d’autres matériaux durables s’est généralisée, les architectes cherchant à minimiser leur empreinte écologique. L’écovillage d’Ithaca, dans l’État de New York, est un excellent exemple de cet engagement. Les maisons construites avec des matériaux durables et mettant l’accent sur l’efficacité énergétique montrent comment l’architecture peut s’harmoniser avec les principes écologiques.

Flexibilité dans l’utilisation de l’espace

Une autre caractéristique de l’architecture contre-culturelle est l’accent mis sur la flexibilité des espaces. Les architectes ont reconnu la nécessité de créer des environnements capables de s’adapter aux besoins changeants des résidents. Cette flexibilité a permis de créer des espaces multifonctionnels pouvant servir à diverses fins tout au long de la journée.

Par exemple, les centres communautaires conçus au cours de cette période comportaient souvent des murs mobiles et des aménagements adaptables, ce qui leur permettait d’accueillir toute une série d’événements, des réunions aux expositions d’art. Cette approche a non seulement accru l’utilité des zones, mais a également favorisé un sentiment d’appropriation parmi les membres de la communauté, car ils sont en mesure de remodeler leur environnement en fonction de leurs propres besoins.

Intégration à la nature

Enfin, l’architecture contre-culturelle a cherché à créer une relation transparente entre l’environnement bâti et le monde naturel. Les architectes ont cherché à concevoir des bâtiments qui coexistent harmonieusement avec leur environnement et ont souvent intégré des éléments naturels dans leurs projets.

Le concept de conception biophilique est apparu au cours de cette période et a souligné l’importance de la nature dans la vie humaine. Par exemple, de nombreuses maisons ont été conçues pour maximiser la lumière et la ventilation naturelles, et les frontières entre l’intérieur et l’extérieur se sont estompées. Le travail de l’architecte Frank Lloyd Wright, en particulier ses projets de bâtiments tels que Fallingwater, a influencé ce mouvement et a incité les architectes à donner la priorité à la nature dans leurs projets.

En conséquence, les architectes de la contre-culture des années 1960 ont redéfini la façon dont nous concevons les espaces communautaires et créatifs. Leurs principes – collaboration avec la communauté, rejet de l’esthétique traditionnelle, matériaux durables, souplesse d’utilisation et intégration à la nature – continuent d’influencer l’architecture contemporaine. Ces architectes visionnaires n’ont pas seulement transformé les espaces physiques, ils ont également inspiré un mouvement qui a donné la priorité aux relations humaines et à la gestion de l’environnement, laissant un héritage durable aux générations futures.

Les années 1960 ont été une décennie charnière marquée par de profonds changements sociaux, des expérimentations artistiques et une contre-culture en plein essor qui remettait en question les normes établies. Parmi les nombreuses voix de cette période, les architectes ont joué un rôle important dans la redéfinition de la manière dont les communautés étaient conçues et vécues. Les architectes de la contre-culture des années 1960 n’étaient pas seulement des concepteurs de bâtiments ; ils concevaient des espaces qui favorisaient les liens, la créativité et le sentiment d’appartenance. Cette étude examine leur influence sur l’architecture moderne, en mettant en lumière leur héritage, les pratiques contemporaines et les principes durables qui continuent à façonner notre environnement aujourd’hui.

Influence sur l’architecture moderne

Les architectes des années 1960 ont été profondément influencés par les bouleversements culturels de leur époque. Ils ont cherché à s’éloigner des pratiques de conception rigides et traditionnelles pour privilégier des approches qui mettent l’accent sur l’ouverture, la flexibilité et un lien fort avec la communauté. Ce changement n’était pas simplement esthétique ; il était motivé par le désir de créer des espaces reflétant les idéaux de paix, d’amour et d’égalité qui caractérisaient le mouvement de la contre-culture.

L’une des contributions les plus importantes de ces architectes a été de mettre l’accent sur la conception à l’échelle humaine. Au lieu de structures monumentales qui aliènent les individus, ils ont préconisé des conceptions accessibles et invitantes. Cet accent mis sur l’expérience de l’utilisateur a imprégné l’architecture moderne, encourageant une relation plus participative entre les personnes et leur environnement. Aujourd’hui, cela se reflète dans les efforts de planification urbaine qui donnent la priorité aux déplacements à pied, aux développements à usage mixte et à l’inclusion d’espaces verts qui encouragent l’interaction sociale et l’engagement communautaire.

L’héritage des architectes des années 1960

L’héritage des architectes de la contre-culture des années 1960 se reflète dans les divers mouvements architecturaux qui leur ont succédé. Leurs conceptions et philosophies novatrices ont ouvert la voie à l’émergence du postmodernisme et d’autres styles contemporains qui ont adopté l’éclectisme et un mélange de références historiques. Des architectes tels que Richard Meier et Robert Venturi ont intégré ces éléments dans leur travail, inspirés par les formes ludiques et les couleurs vives qui caractérisaient cette période.

En outre, les architectes des années 1960 ont prôné une approche plus démocratique de l’architecture, soulignant l’importance de l’apport de la communauté dans le processus de conception. Cette approche participative continue d’influencer la pratique contemporaine de la conception en encourageant les architectes à s’engager auprès des communautés locales et à prendre en compte leurs besoins et leurs aspirations. Cet héritage a encouragé un dialogue architectural plus inclusif qui valorise les diverses perspectives et s’efforce de créer des espaces qui trouvent un écho auprès de tous les membres de la société.

Espaces communautaires contemporains

Aujourd’hui, les principes défendus par les architectes des années 1960 se reflètent dans la conception des espaces communautaires contemporains. Les projets tels que les centres communautaires, les parcs et les places publiques sont conçus pour rassembler les gens et encourager l’interaction et la collaboration. Ces espaces comprennent souvent des aménagements flexibles qui reflètent la nature dynamique de la vie moderne et peuvent accueillir des événements allant de concerts à des marchés de producteurs.

En outre, les concepteurs urbains reconnaissent de plus en plus l’importance de l’intégration de l’art et de la culture dans les espaces publics. Cette approche permet non seulement d’améliorer la qualité esthétique des environnements, mais aussi de favoriser un sentiment d’identité et d’appartenance chez les citadins. Les architectes perpétuent l’héritage des années 1960 en créant des espaces vivants et attrayants qui célèbrent la culture locale et soulignent le rôle de l’architecture dans l’organisation de la vie de la communauté.

Le mouvement de l’architecture verte

La contre-culture des années 1960 a jeté les bases du mouvement de l’architecture verte qui a pris de l’ampleur à la fin du XXe siècle. Les architectes de cette période ont été parmi les premiers à prôner des pratiques durables, soulignant la nécessité d’harmoniser les bâtiments avec leur environnement naturel. Cette approche holistique de la conception prend en compte non seulement l’impact environnemental des bâtiments, mais aussi leur impact social et culturel.

L’architecture verte contemporaine vise à minimiser l’empreinte écologique grâce à des matériaux innovants, des systèmes économes en énergie et des conceptions qui encouragent la biodiversité. Les bâtiments sont désormais conçus comme faisant partie d’un écosystème plus large, intégrant des éléments tels que des toits verts, des panneaux solaires et des systèmes de collecte des eaux de pluie. Cette évolution reflète une prise de conscience croissante des questions environnementales et un engagement à créer des espaces qui contribuent positivement à la fois aux personnes et à la planète.

Réutilisation adaptative des sites historiques

Un autre héritage important de la contre-culture des années 1960 est la pratique de la réutilisation adaptative, qui consiste à réaménager des bâtiments existants pour leur donner un nouvel usage. Cette approche permet non seulement de préserver l’architecture historique, mais aussi de promouvoir la durabilité en réduisant la nécessité de construire de nouveaux bâtiments. De nombreux architectes des années 1960 ont reconnu le potentiel des bâtiments anciens pour répondre aux besoins contemporains, ce qui a conduit à une nouvelle appréciation du patrimoine et du contexte dans la conception architecturale.

Aujourd’hui, des projets de réutilisation adaptative sont visibles dans des villes du monde entier, transformant des entrepôts en lofts, des usines en ateliers d’art et des églises en centres communautaires. Ces projets redonnent vie à des espaces sous-utilisés, créant ainsi des environnements uniques qui honorent le passé tout en s’ouvrant sur l’avenir. Valorisant l’histoire et la créativité, la réutilisation adaptative continue d’inspirer les architectes pour trouver des solutions innovantes qui reflètent l’esprit contre-culturel des années 1960.

Art public et architecture

Enfin, l’intégration de l’art public dans les projets architecturaux est un autre aspect durable de l’influence de la contre-culture des années 1960. Les architectes ont commencé à considérer l’art comme une composante essentielle de l’environnement bâti, enrichissant les espaces publics et renforçant l’identité de la communauté. Cette collaboration entre artistes et architectes a conduit à la création de fresques murales, de sculptures et d’installations dynamiques qui invitent à l’interaction et suscitent la réflexion.

Les initiatives contemporaines d’art public visent souvent à refléter les récits culturels et sociaux de leurs communautés et à rendre l’art accessible à tous. Encourageant le dialogue et l’interaction, ces projets incarnent les idéaux des années 1960, promouvant l’inclusion et les expériences partagées. Alors que les villes continuent d’évoluer, la combinaison de l’art et de l’architecture reste un outil puissant pour l’engagement de la communauté, reflétant l’esprit de transformation de l’ère de la contre-culture.

Les architectes des années 1960 étaient des visionnaires qui remettaient en question les normes traditionnelles et réimaginaient le rôle de l’architecture dans la société. Leur influence est évidente dans les pratiques modernes qui donnent la priorité à l’inclusion sociale, à la durabilité et à l’intégration des arts. En continuant à explorer et à développer leur héritage, les architectes contemporains peuvent créer des espaces qui non seulement répondent aux besoins d’aujourd’hui, mais inspirent également les générations futures.

Les années 1960 ont été une période importante de l’histoire, marquée par une vague de changements sociaux et un désir de liberté et d’authenticité. Dans ce contexte, un groupe d’architectes a émergé, motivé par les idéaux de la contre-culture. Ils ne se sont pas contentés de concevoir des bâtiments, mais ont cherché à remodeler les communautés et à créer des espaces qui favorisent les liens, la créativité et l’intégration. Grâce à leurs approches innovantes, ces architectes ont transformé la manière dont les gens interagissent avec leur environnement et entre eux, repoussant les limites de l’architecture traditionnelle d’une manière qui résonne encore aujourd’hui.

Études de cas sur des projets à vocation communautaire

L’Institut Omega

Fondé au nord de l’État de New York, l’Institut Omega pour les études holistiques incarne l’esprit du mouvement de la contre-culture. Sa conception repose sur des principes qui privilégient le bien-être, la durabilité et la communauté. Situé dans un environnement naturel luxuriant, le campus est un sanctuaire pour le développement personnel et communautaire. L’architecture s’intègre parfaitement au paysage en utilisant des matériaux naturels et des formes organiques qui évoquent un sentiment d’harmonie.

L’objectif d’Omega n’est pas seulement de fournir un espace pour des ateliers et des retraites, mais de créer une communauté où les individus peuvent explorer des pratiques transformatrices telles que le yoga, la méditation et les modes de vie durables. La conception encourage l’interaction entre les participants, favorisant un sentiment d’appartenance et d’expérience partagée. Cette approche holistique a fait de l’Institut Omega un modèle pour des espaces similaires dans le monde entier, démontrant comment une conception réfléchie peut nourrir à la fois l’individu et la communauté.

Les jardins communautaires de San Francisco

Dans la ville dynamique de San Francisco, les jardins communautaires sont apparus comme des réponses locales à l’urbanisation et aux pénuries alimentaires. Ces jardins sont plus que de simples espaces verts ; ce sont des espaces communautaires où différents groupes se réunissent pour cultiver non seulement des plantes, mais aussi des relations. La conception de ces jardins reflète les principes d’accessibilité et d’inclusion, et comprend souvent des plates-bandes surélevées pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, ainsi que des espaces de rassemblement et d’éducation.

Grâce aux jardins communautaires, les habitants récupèrent des terrains vacants et les transforment en espaces productifs qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la durabilité de l’environnement. Servant de centres éducatifs, ces jardins enseignent aux habitants le jardinage et la nutrition, tout en favorisant un sentiment de fierté et d’appartenance à leur quartier. Le succès de ces jardins met en évidence la capacité de la conception collaborative à résoudre les problèmes sociaux et à renforcer la résilience des communautés.

Common Ground à New York

Fondée dans les années 1980, Common Ground a adopté une approche radicale des problèmes de sans-abrisme et d’insécurité du logement dans la ville de New York. L’organisation se concentre sur la création de logements supervisés qui ne fournissent pas seulement un abri mais créent également un sentiment de communauté parmi les résidents. La conception architecturale de ces espaces met l’accent sur la fonctionnalité tout en encourageant l’interaction sociale.

Chaque bâtiment est doté d’espaces communs tels que des cuisines et des salons où les résidents peuvent se retrouver et s’entraider. Cette approche reconnaît qu’un abri seul ne suffit pas, et que la création d’un environnement favorable est cruciale pour promouvoir la stabilité et le bien-être. Le succès de Common Ground dans l’intégration de ces principes dans sa conception a inspiré des initiatives similaires dans tout le pays, montrant comment l’architecture peut jouer un rôle vital dans le changement social.

La conception radicale dans le logement social

Les années 1960 et 1970 ont été marquées par une augmentation des principes de conception radicale appliqués aux projets de logement social. Les architectes ont commencé à remettre en question les notions traditionnelles de logement, en donnant la priorité à l’accessibilité financière, à la flexibilité et à la participation de la communauté. Un projet notable est celui d’Habitat à Montréal, qui redéfinit la vie urbaine avec ses unités modulaires innovantes.

Ces conceptions comprennent souvent des espaces communs qui encouragent l’interaction entre les résidents, tels que des aires de jeux, des jardins et des salles communautaires. En s’éloignant de l’isolement typiquement associé au logement traditionnel, ces architectes ont cherché à créer des environnements qui renforcent les liens sociaux et fournissent des réseaux de soutien. Cette approche radicale continue d’influencer les initiatives contemporaines en matière de logement social, soulignant l’importance de la conception dans la promotion de l’égalité et de la cohésion sociale.

Urbanisme participatif

L’urbanisme participatif représente un changement transformateur dans l’implication des communautés dans le processus de conception. Enracinée dans le mouvement de la contre-culture, cette approche invite les habitants à participer activement à l’élaboration de leur environnement. Elle reconnaît que les personnes qui vivent dans une communauté sont les mieux à même de comprendre leurs besoins et leurs aspirations.

Grâce à des ateliers, des forums et des sessions de conception collaborative, les architectes et les urbanistes peuvent recueillir des informations précieuses auprès des membres de la communauté. Ce processus inclusif permet non seulement de concevoir des projets plus pertinents et plus efficaces, mais aussi de responsabiliser les habitants en leur donnant un rôle à jouer dans leur environnement. Des exemples réussis d’urbanisme participatif peuvent être observés dans diverses villes où les citoyens transforment des terrains vacants en parcs ou revitalisent des quartiers grâce à des initiatives de collaboration. En encourageant le dialogue et la collaboration, ce mouvement continue à remodeler les paysages urbains, leur permettant de refléter les diverses voix des communautés qu’ils desservent.

Les architectes du mouvement de la contre-culture des années 1960 ont ainsi jeté les bases d’une approche de la conception plus inclusive et plus orientée vers la communauté. Leurs projets novateurs et leurs philosophies continuent d’inspirer l’architecture contemporaine et nous rappellent l’impact profond qu’une conception réfléchie peut avoir en favorisant la connexion, la créativité et le changement social.

Conclusion et orientations futures

Les années 1960 ont été une période charnière dans l’histoire de l’architecture, marquée par une contre-culture dynamique qui cherchait à remodeler non seulement les bâtiments, mais aussi le tissu de la vie communautaire. Les architectes de cette période ont remis en question les normes de conception traditionnelles et ont embrassé des idéaux de liberté, d’expérimentation et de vie en communauté. En réfléchissant à leurs contributions, nous pouvons constater que leur profonde influence sur l’architecture contemporaine et l’urbanisme se poursuit.

Réflexion sur les idéaux de la contre-culture

Les architectes de la contre-culture des années 1960 étaient animés par la vision d’une société qui privilégiait les relations humaines, la créativité et la durabilité. Ils ont conçu des espaces qui favoriseraient la coopération et encourageraient un sentiment d’appartenance. Au cours de cette période, des conceptions novatrices ont vu le jour, telles que des environnements de vie communs, des logements partagés et des espaces ouverts qui font tomber les barrières entre les individus. Ces visionnaires ont rejeté les structures rigides de l’architecture traditionnelle, prônant une approche plus inclusive de la conception qui prend en compte les besoins et les aspirations de diverses communautés.

Leurs idéaux n’étaient pas seulement théoriques ; ils étaient souvent mis en pratique dans le cadre de projets qui servaient d’expériences en matière de vie sociale. Par exemple, la conception d’espaces communs dans les quartiers visait à renforcer l’interaction entre les résidents, en créant un sentiment de responsabilité et de propriété partagées. Cette réflexion sur le passé nous rappelle que l’architecture ne concerne pas seulement les structures physiques, mais aussi les relations et les expériences qu’elles favorisent.

Les défis de l’architecture communautaire aujourd’hui

Malgré le riche héritage de la contre-culture des années 1960, l’architecture de la société moderne est confrontée à de nombreux défis. L’urbanisation et la croissance rapide de la population ont entraîné une demande de logements qui privilégie souvent le profit au détriment des besoins de la communauté. Avec l’expansion des villes, l’essence même de la vie en communauté peut être éclipsée par des développements à l’emporte-pièce qui manquent de caractère et de connectivité.

En outre, les inégalités socio-économiques continuent de poser des obstacles à une conception inclusive. De nombreuses communautés peinent à faire entendre leur voix dans les débats architecturaux, ce qui conduit à des développements qui ne reflètent pas leur identité culturelle ou leurs besoins. Le défi consiste à trouver un équilibre entre le désir d’une architecture innovante et orientée vers la communauté et les réalités des forces du marché et des cadres réglementaires qui donnent souvent la priorité à la vitesse et à l’efficacité plutôt qu’à une conception centrée sur l’être humain.

Tendances émergentes en matière de conception socialement responsable

Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne, certaines tendances émergentes témoignent d’un intérêt croissant pour la conception socialement responsable. Les architectes et les urbanistes se concentrent de plus en plus sur la durabilité, en intégrant des pratiques écologiques qui non seulement protègent l’environnement, mais améliorent également le bien-être de la communauté. Il s’agit notamment de concevoir des espaces qui favorisent une vie active, tels que des parcs et des zones piétonnes qui encouragent les interactions sociales et un mode de vie plus sain.

L’accent est également mis de plus en plus sur la conception participative, où les membres de la communauté jouent un rôle actif dans le processus de planification et de développement. Cette approche encourage un sentiment d’appropriation et de fierté, garantissant que les espaces créés reflètent réellement les besoins et les désirs de ceux qui les utiliseront. Les projets utilisant des matériaux locaux et des techniques de construction traditionnelles sont également intéressants, car ils répondent aux besoins contemporains tout en célébrant le patrimoine culturel.

Le rôle de la technologie dans les espaces du futur

La technologie est en train de remodeler la façon dont nous concevons les espaces sociaux. Les technologies intelligentes et l’analyse des données offrent de nouvelles possibilités de concevoir des environnements qui répondent aux besoins des utilisateurs en temps réel. Par exemple, les bâtiments adaptables qui peuvent changer de fonction en fonction de l’heure de la journée ou du nombre d’occupants sont de plus en plus courants, créant des espaces flexibles qui peuvent évoluer avec les besoins de la communauté.

En outre, les plateformes numériques facilitent la collaboration entre les architectes, les concepteurs et les membres de la communauté, ce qui permet des processus plus inclusifs et plus transparents. Les outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée permettent aux parties prenantes de visualiser et d’interagir avec les projets avant qu’ils ne soient construits, donnant ainsi à chacun la possibilité de s’exprimer sur la création de son environnement. À mesure que la technologie continue de progresser, elle a le potentiel d’améliorer notre compréhension de la façon dont les gens utilisent l’espace et de créer des environnements plus adaptables et plus réactifs.

Réflexions finales sur l’héritage et l’impact

L’héritage des architectes de la contre-culture des années 1960 est profond et durable. Leur détermination à redéfinir la société par une conception innovante a alimenté des mouvements qui continuent d’influencer l’architecture contemporaine. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, il est essentiel d’honorer leurs idéaux lorsque nous relevons les défis contemporains de la vie urbaine.

L’adoption d’une approche holistique qui valorise la durabilité, l’engagement civique et le progrès technologique peut nous aider à créer des espaces qui favorisent les relations humaines et reflètent les divers besoins de nos sociétés. L’influence de ces architectes nous rappelle que l’environnement bâti peut être un puissant agent de changement social, façonnant non seulement le paysage physique mais aussi la façon dont nous vivons, interagissons et envisageons notre avenir commun.