Du Maroc à l’Iran, du Nouveau-Mexique à l’Arizona, les habitants des déserts ont adopté une stratégie similaire : construire des structures épaisses et lourdes, fournir de l’ombre partout, faire circuler l’air sans utiliser de machines et travailler avec le soleil plutôt que contre lui. Il s’agit moins de « styles » que de logiques de survie développées au fil des siècles. Les murs en terre absorbent la chaleur pendant la journée et la libèrent ensuite, les rues étroites se transforment en tunnels ombragés et des dispositifs simples tels que des brise-vent, des rideaux, des cours et de l’eau régulent le microclimat pièce par pièce et bloc par bloc.

Cet ADN commun n’est pas nostalgique. La plupart de ces idées sont aujourd’hui testées et optimisées à nouveau (« mashrabiya paramétriques, cours intérieures ajustées et briques de terre crue pour maisons passives ») car leurs propriétés physiques sont toujours d’actualité. Dans les régions chaudes et sèches où les écarts de température entre le jour et la nuit sont importants, les stratégies passives permettent de réduire considérablement les charges de refroidissement tout en maintenant des espaces confortables et humains.

Le climat comme dénominateur commun

Les régions désertiques sont soumises à des conditions extrêmes : rayonnement solaire intense, faible humidité, vents poussiéreux, pénurie d’eau et fortes variations de température pendant la journée. Les architectes traditionnels ont transformé ces contraintes en règles de conception : orientation par rapport au soleil, conception pour l’ombre, utilisation de la masse thermique pour décaler la chaleur dans le temps et intégration des bâtiments à l’air mobile et au ciel nocturne frais.

Les cours intérieures sont le symbole de cette logique. Les cours intérieures, aménagées de manière appropriée et agrémentées de plantes, sont plus fraîches que les rues environnantes, favorisent la ventilation et fournissent une lumière naturelle non éblouissante. Les performances des cours intérieures dépendent de leur orientation, de la hauteur des murs, de la couleur des surfaces et de la végétation. Les chercheurs simulent et calibrent actuellement ces variables pour des climats spécifiques.

S’adapter aux températures extrêmes : une nécessité historique

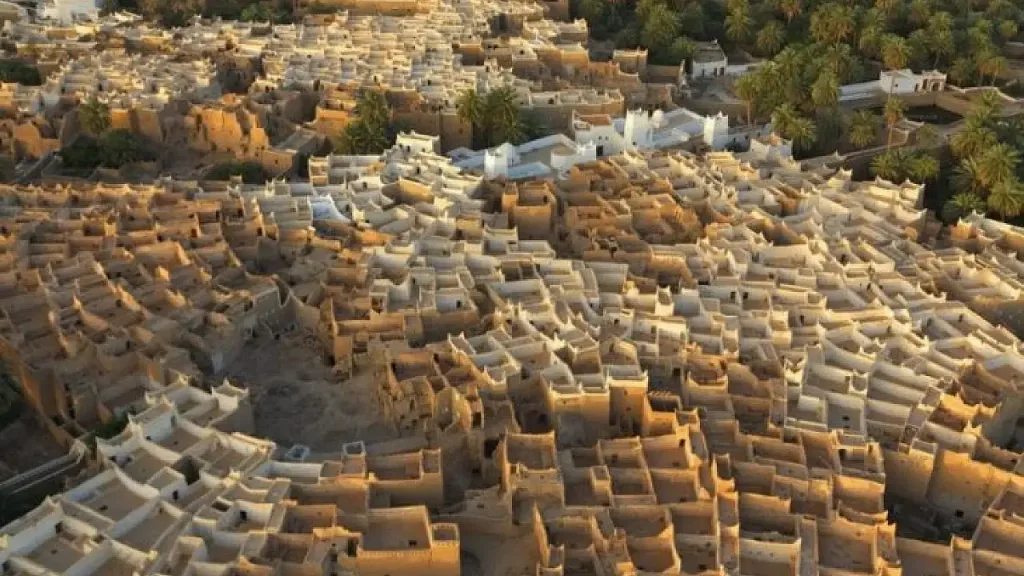

Les médinas d’Afrique du Nord et les oasis du Sahara ont des bâtiments étroits, parfois des rues couvertes, formant des labyrinthes. Il en résulte une ombre permanente, un faible facteur de visibilité du ciel et des températures plus fraîches pour les piétons par rapport aux rues ouvertes. La ville libyenne de Ghadamès, longtemps considérée comme le « joyau du désert », montre comment les passages ombragés, les terrasses sur les toits et les murs épais en terre créent un microclimat viable dans des conditions de chaleur extrême.

De l’Égypte à l’Iran, les capteurs de vent (badgirs) captent les brises, assurent un flux transversal et, parfois, aspirent l’air au-dessus de l’eau pour un refroidissement par évaporation. Des études contemporaines et des travaux sur le terrain documentent leurs modes de fonctionnement basés sur la pression et la force de levage et expliquent pourquoi ils restent une option à faible consommation d’énergie. Les systèmes persans connexes, les qanats et les yakhchāls, combinent des bassins ombragés pour la fabrication de glace et des murs à albédo élevé avec le rayonnement nocturne du ciel pour fabriquer ou stocker de la glace pour l’été. La physique a été réanalysée et inspire les recherches modernes sur le refroidissement par rayonnement.

Parallèles dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest des États-Unis, les traditions Pueblo et adobe reposent sur la même compréhension du climat : orientation et masse pour le soleil hivernal, ombre profonde pour l’été et murs épais en terre pour équilibrer les variations quotidiennes de température. Même les sites monumentaux tels que les grandes maisons de Chacoan témoignent d’une planification et d’un alignement conscients de l’énergie solaire, favorisant le chauffage passif ainsi que l’astronomie culturelle.

Techniques de masse thermique et de refroidissement passif

L’adobe, la terre compressée et la pierre ralentissent le flux thermique. En aérant les espaces intérieurs la nuit et en les fermant pendant la journée, les bâtiments « se chargent » de fraîcheur et la libèrent progressivement, ce qui permet de réduire les températures maximales à l’intérieur sans avoir recours à des compresseurs. Le guide de Southwest documente ce rythme de fonctionnement jour-nuit et explique en détail comment la masse est associée à la ventilation transversale et à l’ombrage.

Des études menées dans des villes chaudes et sèches montrent que les cours intérieures, leur orientation, leur albédo et leur végétation peuvent réduire la température radiante moyenne et améliorer le confort. En particulier lorsqu’elles sont associées à une ventilation nocturne et à de petits éléments aquatiques. Une cour intérieure n’est pas seulement un espace social, c’est aussi une machine passive qui combine ombrage, contrôle du rayonnement et circulation de l’air.

Les mashrabiya, « écrans en bois ajourés ou en composite moderne installés sur les façades », réduisent la chaleur solaire, diffusent la lumière du jour et assurent une ventilation assistée par pression. Des études de terrain et des simulations mesurent quantitativement les réductions des charges de reflets et de refroidissement ; les travaux actuels utilisent des outils paramétriques pour ajuster la densité et la profondeur des motifs en fonction du climat et du paysage.

Au Nouveau-Mexique et en Arizona, les architectes combinent des revêtements extérieurs à haute masse avec une ventilation étanche à l’air et à récupération de chaleur afin d’atteindre les objectifs des maisons passives. Cela prouve que l’architecture désertique et les performances énergétiques ultra-faibles peuvent être compatibles.

Orientation, ombres et géométrie solaire

Les canyons urbains présentant des rapports hauteur/largeur élevés, des orientations stratégiques et des dispositifs d’ombrage supplémentaires peuvent réduire considérablement la température ressentie par les piétons dans les climats chauds. Des études empiriques/de simulation menées à Ahvaz (Iran) et dans d’autres villes désertiques fournissent des outils de conception clairs pour la croissance future en établissant un lien entre le rapport hauteur/largeur et le facteur de visibilité du ciel et le confort thermique.

Les vitrages d’hiver orientés sud (dans l’hémisphère nord), les petites ouvertures est-ouest, les saillies et les murs à accumulation thermique (par exemple les murs Trombe) constituent un ensemble classique de dispositifs solaires passifs utilisés depuis des siècles et développés pendant la période de recherche énergétique dans le sud-ouest. Le principe est simple : capter la lumière du soleil basse en hiver, bloquer la lumière du soleil haute en été et stocker/décaler la chaleur grâce à la masse.

Les recherches archéologiques montrent que la plupart des bâtiments de Chaco ont été construits en fonction des cycles solaires et lunaires. Quelle que soit leur signification rituelle, la structure massive de ces bâtiments et leurs façades orientées vers le sud favorisent le gain d’énergie solaire en hiver et l’ombrage en été dans la géométrie du canyon. Cela nous rappelle que les logiques culturelles et climatiques se renforcent généralement mutuellement.

Typologies locales interrégionales

Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le sud-ouest des États-Unis, les constructeurs ont développé un ensemble d’éléments de construction étonnamment similaires : des cours intérieures pour l’ombre et l’intimité, des dispositifs et des ouvertures qui font circuler l’air sans utiliser de machines, et des murs en terre qui ralentissent la chaleur comme une batterie. Ce qui varie d’un endroit à l’autre, ce sont les proportions, les détails et les significations culturelles. Pas la logique climatique fondamentale.

Ces typologies s’adaptent aux vents locaux, au mouvement du soleil et aux matériaux. Les maisons du Caire combinent des cours intérieures, des passages takhtabush, des brise-vent et des mashrabiyas pour réguler la lumière et l’air. À Santa Fe, les pièces entourent des terrasses fermées par des portails et reflètent la tradition architecturale espagnole en reprenant la disposition pueblo. Ces deux traditions montrent comment la forme, l’orientation et la masse créent d’abord le confort, puis le style.

De La Maison avec Cour de La Cité aux Maisons avec Cour de Santa Fe

Dans le Caire historique, les maisons à cour intérieure telles que Bayt al-Suhaymi utilisent une série de couches pour filtrer la lumière et faire entrer la brise dans les pièces à vivre : rue, iwan, cour ombragée, takhtabush. La hauteur et la largeur de la cour, la couleur de sa surface et sa végétation réduisent la température radiante vers le bas, tandis que le malqaf, ou capteur de vent, peut acheminer l’air plus frais vers les zones plus profondes de la cour. Les études menées sur la morphologie des maisons du Caire et la circulation de l’air expliquent comment ces éléments fonctionnent ensemble comme un système passif unique.

À Santa Fe et dans la région plus large du Nouveau-Mexique, l’architecture hispano-pueblo a fusionné les traditions espagnoles des cours et des portails avec la disposition des pièces autour de la cour pueblo. La cour devient un centre social et thermique : ses bords ombragés, ses petites ouvertures vers l’extérieur et ses murs épais tempèrent les journées chaudes et les nuits froides. Le guide de l’énergie solaire passive pour Santa Fe montre comment, dans un climat désertique ensoleillé et sec, l’orientation, l’ombrage et la ventilation nocturne permettent de maintenir le confort sans climatisation.

Des études récentes ont montré que la cour intérieure possède une valeur performative qui va au-delà de sa valeur traditionnelle. Des simulations et des études de terrain menées dans des régions chaudes et sèches montrent qu’un réglage minutieux de l’orientation, de la hauteur des murs, de l’albédo et de la végétation peut réduire la consommation d’énergie pour le refroidissement des bâtiments d’environ 10 % ou plus, mais que de mauvaises « modernisations », telles que les cours entièrement vitrées, peuvent emprisonner la chaleur pendant la nuit. Si nous respectons les lois de la physique, ce modèle peut encore fonctionner.

Mâts éoliens et stratégies de ventilation

Les tours à vent « badgir en Iran, malqaf en Égypte » fournissent de l’air frais aux pièces en utilisant la pression et la force de levage, et offrent généralement un refroidissement supplémentaire grâce aux cours intérieures et à l’eau. Des études et des travaux de conception montrent comment la géométrie des tours, les rapports d’ouverture et l’orientation par rapport aux vents dominants contrôlent les vitesses d’écoulement et le confort, et pourquoi ces dispositifs restent importants aujourd’hui pour les bâtiments à faible consommation d’énergie.

Dans de nombreuses maisons islamiques et du Golfe, les mashrabiyas (rideaux grillagés) et les ouvertures de ventilation en hauteur sont utilisés, avec des brise-vent, pour ombrager les façades, diffuser la lumière du jour et équilibrer les températures. Des mesures effectuées sur le terrain à Djeddah montrent que les mashrabiyas, lorsqu’elles sont associées à des stratégies passives ou d’évaporation, peuvent réduire le stress thermique à l’intérieur tout en préservant la lumière du jour utilisable. Cela prouve que la perméabilité des façades est une technologie à la fois culturelle et climatique.

Le sud-ouest des États-Unis utilisait rarement des tours à vent, mais atteignait les mêmes objectifs de circulation d’air par d’autres moyens : ventilation transversale grâce à des terrasses ombragées et des portiques, petites ouvertures extérieures pour réduire l’augmentation de la chaleur et ventilation nocturne pour rafraîchir les murs en adobe massifs. Les conseils régionaux du Nouveau-Mexique décrivent ce rythme de travail (ouvert la nuit, fermé et ombragé le jour) comme un moyen pratique de mener une vie confortable dans des conditions où l’aide mécanique est limitée.

Structure du sol et murs en terre compactée

L’adobe et la terre compressée occupent une place centrale dans l’architecture désertique, car ils stockent la chaleur et la libèrent lentement, équilibrant ainsi les augmentations de température pendant la journée et les baisses de température pendant la nuit. Des mesures contemporaines effectuées dans des bâtiments en terre montrent que leur forte capacité à réguler l’humidité et à réduire considérablement les besoins en climatisation dans les climats chauds et secs, où les écarts de température entre le jour et la nuit sont importants. Cependant, dans les régions où les écarts de température sont faibles ou où le climat est frais, la terre compactée non isolée est moins efficace.

La durabilité dépend de détails et de règles bien pensés qui protègent les matériaux. Reconnaissant que la gestion de l’eau constitue la première ligne de défense, le règlement sur les matériaux de construction en terre du Nouveau-Mexique fixe des limites réglementaires, notamment en matière d’épaisseur des murs, de hauteur et de protection contre l’humidité pour les briques de terre crue, les blocs de terre compactée et la terre compactée. Les praticiens soulignent également que les murs en terre ont besoin de revêtements respirants et d’un entretien minutieux dans les climats humides.

Les applications modernes combinent les traditions et la modélisation des performances : des organisations telles que CRATerre et l’Auroville Earth Institute publient des guides de classification des sols et de construction ; les chercheurs simulent des revêtements de sol afin de déterminer la masse, les ouvertures et les dimensions de ventilation nécessaires pour atteindre les objectifs de confort actuels. Le résultat n’est pas un renouveau nostalgique, mais une mise à niveau qui combine les anciens matériaux avec une nouvelle sensibilité.

Culture matérielle et ressources locales

La boue, la brique crue et la politique de durabilité

La construction en terre n’est pas une solution « temporaire » ; c’est une technologie patrimoniale mondiale qui possède un véritable pouvoir de durabilité. Le Programme mondial du patrimoine architectural en terre de l’UNESCO documente des milliers de constructions en terre durables et forme leurs utilisateurs à les préserver et à les améliorer, contredisant ainsi l’idée selon laquelle la terre est synonyme de fragilité. Des recherches menées dans le nord du Ghana montrent que les perceptions sociales et les politiques qui « assimilent le ciment à la modernité » éloignent les communautés des méthodes en terre, même si celles-ci sont abordables, réparables et adaptées au climat. Après les tremblements de terre, les médias accusent généralement les constructions « traditionnelles » en terre, mais les groupes de protection soulignent que l’échec est souvent dû non pas au matériau lui-même, mais à un manque de détails ou à des modifications apportées après coup.

La politique commence également à s’adapter à ces évolutions. Le règlement sur les matériaux de construction en terre du Nouveau-Mexique définit des règles strictes, notamment en matière d’épaisseur et de hauteur des murs en adobe, en blocs de terre compactée et en terre compactée ; des dispositions distinctes précisent ce que la terre compactée peut et ne peut pas faire sur le plan structurel. L’annexe AU du Code international du logement 2021 des États-Unis ouvre une voie sans précédent en introduisant officiellement le matériau cob (adobe monolithique). Ces cadres ne se contentent pas de légaliser la terre, ils définissent également des normes minimales de sécurité et de durabilité, faisant ainsi du concept de « durabilité » une question de bonne conception et d’entretien plutôt que de préjugés sur les matériaux.

Les applications de protection redéfinissent la durabilité en termes d’entretien au fil du temps. Les guides Getty et UNESCO soulignent l’importance des revêtements respirants, des enduits compatibles et des contrôles réguliers. Les murs en terre, la chaux, les socles de protection et les systèmes vivants nécessitant une gestion intelligente de l’eau doivent être traités comme tels. En d’autres termes, la durabilité n’est pas un processus de construction unique, mais une culture d’entretien compatible avec les matériaux.

Pierre, sable et argile : une palette commune

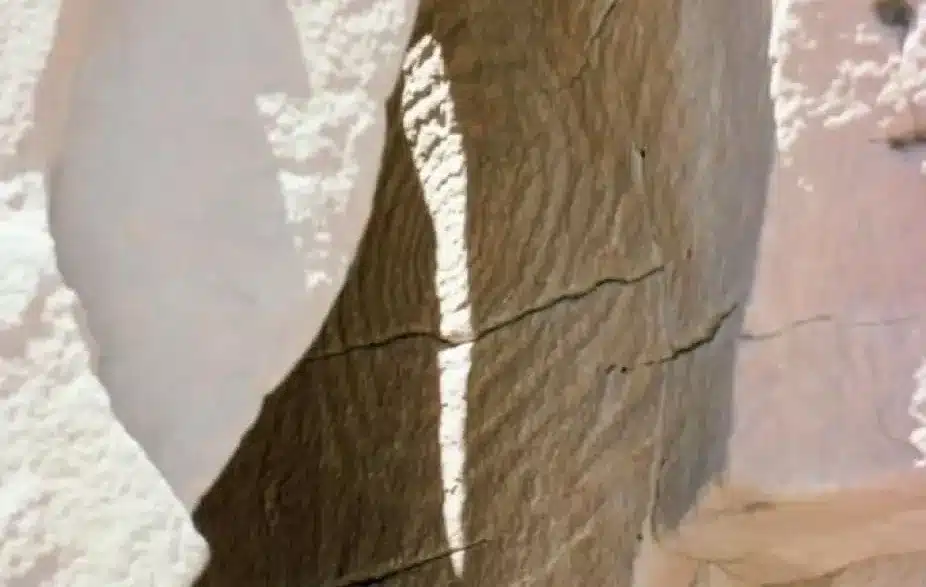

Les régions désertiques sont construites avec les matériaux disponibles sur place. À Ghadamès, en Libye, les maisons sont construites sur des fondations en pierre, avec des murs en pisé et des poutres en palmier, recouverts de chaux brillante qui réfléchit la lumière du soleil et rafraîchit les cours et les rues. L’utilisation de la pierre pour le contact avec le sol, de l’argile pour la masse et du bois pour les courtes distances reflète la hiérarchie classique des matériaux dans les régions désertiques : lourds, locaux et réparables.

Certaines palettes sont hyperlocales. Dans l’oasis de Siwa, en Égypte, les constructeurs utilisent du kershef, un mélange de boue et de sable, ainsi que des blocs de sel cristallisé provenant des lacs locaux. Des recherches expliquent les performances de ces blocs et mortiers riches en sel, et des documents locaux mentionnent leur effet isolant et leur compatibilité avec le microclimat de l’oasis. Cela rappelle que l’argile peut être mélangée à d’autres minéraux pour résoudre des problèmes spécifiques tels que la salinité et la pénurie de bois.

Dans le sud-ouest des États-Unis, les grandes maisons des Ancestral Puebloans de Chaco Canyon ont utilisé du grès extrait de la pierre à feu pour les murs centraux et les murs de revêtement, obtenant ainsi une hauteur et une masse thermique grâce aux pierres régionales. Cette stratégie, combinée à des mortiers à base de terre et à de petites ouvertures, a permis de compenser les fortes variations de température pendant la journée, bien avant que la climatisation mécanique ne soit possible. Les revêtements blancs ou pâles à base de chaux et autres revêtements à albédo élevé réduisent encore davantage les gains de chaleur « traditionnels et modernes » ; ce principe est désormais mesuré quantitativement dans les études sur les surfaces froides.

Innovation matérielle fondée sur les traditions

Ancienne logique, nouvelle apparence : la « mashrabiya » cinétique des Al Bahr Towers à Abu Dhabi transforme une grille traditionnelle en un pare-soleil en PTFE sensible qui s’ouvre et se ferme en fonction de l’ensoleillement, réduisant l’éblouissement et la chaleur du soleil tout en préservant la lumière du jour. Les études post-utilisation de ce type de façade montrent comment l’ombrage adaptatif interagit avec le comportement des occupants du bâtiment et les performances de celui-ci, transformant ainsi l’artisanat culturel en avantages énergétiques mesurables.

Le monde évolue également. Les blocs de terre compressée sont ajustés à l’aide de bio-agrégats (tels que de la paille, des champignons ou des résidus de noyaux d’olives) afin de réduire la conductivité tout en conservant la masse. Il s’agit d’une méthode qui permet de conserver des mélanges locaux et à faible teneur en carbone, du laboratoire au terrain. Parallèlement, les systèmes « sacs de terre » ou SuperAdobe, composés de couches de terre placées dans des tubes en tissu, disposent désormais d’un rapport ICC-ES pour la conformité au code et offrent une enveloppe rapide et économe en ressources, testée pour les logements ou les constructions d’urgence dans les communautés désertiques.

Du côté des liants, le ciment à base de calcaire et d’argile calcinée (LC3) remplace la plupart du clinker à haute teneur en carbone par de l’argile calcinée et du calcaire, ce qui permet de réduire les émissions de ciment d’environ 30 à 40 % tout en utilisant des argiles couramment disponibles, ce qui constitue un avantage pour les économies désertiques riches en argile. L’artisanat numérique complète le cycle : la maison en terre TECLA, construite à partir de terre locale et imprimée en 3D, montre comment les mélanges traditionnels peuvent être revitalisés grâce à la pose robotisée et à des géométries précises qui améliorent la résistance et l’ombrage. Les deux approches, à savoir des liants plus propres et une mise en place plus intelligente, prolongent la logique du désert qui consiste à utiliser les matériaux disponibles à proximité, mais avec des budgets carbone plus stricts et de meilleurs outils.

Symbolisme, identité et géométrie sacrée

Décoration géométrique et langage des motifs

Dans la ceinture islamique d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la géométrie n’est pas une simple décoration de surface, mais une théologie visuelle. Les muqarnas, les étoiles girih et les carreaux zellige transforment les principes abstraits (unité, infinité, ordre) en pierre, en plâtre et en bois. Des recherches scientifiques montrent comment les cellules muqarnas sont issues de règles polygonales strictes et comment les designers du Moyen Âge ont redessiné les motifs à partir de mosaïques de polygones équilatéraux (« carreaux girih ») plusieurs siècles avant que la logique similaire de la mathématique moderne des semi-cristaux ne soit expliquée. Le résultat est une décoration qui semble infinie et en apesanteur, une métaphore spatiale exprimant l’infini.

Les motifs sont également des outils : les rideaux mashrabiya filtrent la lumière, dirigent l’air et assurent l’intimité, tout en véhiculant des significations morales et sociales. Les études documentent leurs performances climatiques et examinent comment leur structure en treillis code les valeurs culturelles liées à l’humilité et au seuil. Les études contemporaines vont encore plus loin en mesurant les effets de la lumière du jour et de la ventilation, tout en révélant la symbolique et les interprétations sexospécifiques des façades à rideaux.

Dans le sud-ouest des États-Unis, la géométrie tend à se manifester sous forme d’archétypes spatiaux et d’orientations plutôt que de revêtements de surface. Les kivas circulaires et les hogans octogonaux ou ronds des Diné (Navajo) expriment l’ordre cosmique par leur plan et leur orientation. Les portes des hogans sont traditionnellement orientées vers l’est pour saluer le lever du soleil, et les grands kivas contiennent généralement des repères astronomiques et des axes principaux. La géométrie est davantage vécue que regardée : lumière, orientation et chorégraphie quotidienne du rassemblement.

Le rôle de la lumière et de l’ombre dans l’expression spirituelle

La lumière du désert est un outil narratif. À Ispahan, sous le règne des Safavides, des mosquées telles que celle de Sheikh Lotfollah mettent en scène la lumière du jour sous forme d’une série de transitions, « de l’entrée sombre à la coupole lumineuse », permettant ainsi aux fidèles d’évoluer entre des dégradés de luminosité et de motifs. Les études qui analysent ces intérieurs abordent la lumière de manière symbolique : la lumière organise l’espace, définit les seuils rituels et crée un sentiment de transcendance sans images figuratives.

La lumière colorée offre un spectacle parallèle à la mosquée Nasir al-Mulk de Shiraz. Les fenêtres en verre reflètent les tapis aux couleurs changeantes qui renforcent la conscience du temps et de la prière de l’aube. Si les récits populaires louent ce spectacle, les études officielles sur « la lumière comme symbole » dans l’architecture islamique abordent ces effets dans le cadre d’une longue tradition philosophique selon laquelle la lumière représente la connaissance et le divin.

Au sud-ouest, la lumière et l’ombre jouent le rôle de calendrier et de cosmogramme. À Fajada Butte, dans le canyon de Chaco, le phénomène du « couteau solaire » montre comment l’architecture et le paysage s’associent pour marquer les moments sacrés de l’année, lorsque, aux solstices et aux équinoxes, des panneaux projettent des ombres en forme de lame de couteau sur des pétroglyphes en spirale. Les études ethnographiques et archéologiques menées sur les kivas relient également la cosmologie à la construction en associant leurs caractéristiques internes et leurs alignements à des cérémonies cycliques.

Identité architecturale dans les récits postcoloniaux

Après la fin de la colonisation, de nombreux architectes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient se sont tournés vers les formes et les matériaux locaux, dans un élan de contestation culturelle. Les expériences de Hassan Fathy en Égypte, dont la plus célèbre est celle du village de New Gourna, étaient à la recherche d’un langage national moderne, alliant artisanat, confort passif et continuité symbolique. Les universitaires ont interprété ce travail comme un « modernisme alternatif » : ni pastiche ni internationalisme importé, mais une géométrie enracinée dans le sol, un artisanat climatique et l’affirmation que la production sociale peut être moderne. Les critiques soulignent également les tensions sociales et politiques qui entourent cette pratique, rappelant que l’architecture identitaire est autant une politique qu’un modèle.

Dans le sud-ouest des États-Unis, les mouvements de design autochtones affirment leur souveraineté à travers l’espace. L’Institut de design et d’urbanisme autochtones (iD+Pi) de l’université du Nouveau-Mexique documente et soutient les projets Pueblo et Diné qui privilégient les protocoles culturels (choix du site, orientation en fonction du lever du soleil, chemins rituels) plutôt que les typologies générales. Les expositions et les descriptions des programmes des nouveaux bâtiments construits sur les terres Pueblo soulignent la mise en œuvre d’une « sensibilité culturelle » selon laquelle la géométrie, la lumière et les cérémonies ne sont pas des choix stylistiques, mais des obligations envers la communauté et la cosmologie.

À l’échelle nationale, le hogan reste un symbole fort : sa porte orientée vers l’est et son trou de fumée central constituent une architecture qui codifie les récits d’origine et les rituels quotidiens. Les sources universitaires et gouvernementales expliquent comment l’orientation de la porte, sa forme (types masculins/féminins) et les détails de construction revêtent une importance symbolique. C’est la preuve que, dans les cultures désertiques des deux côtés de l’Atlantique, l’identité se façonne en fonction de la façon dont un mur rencontre le soleil.

Leçons pour une architecture contemporaine dans le désert

Réinterpréter la langue locale pour le XXIe siècle

Commencez par les calculs climatiques, puis ajustez l’enveloppe. Dans les régions chaudes et sèches, les gains les plus fiables sont toujours obtenus grâce à l’orientation, à un vitrage discipliné, à un ombrage profond et à une ventilation nocturne, associés à l’utilisation de la masse. Les normes actuelles en matière de bâtiments passifs codifient désormais cette logique : des saillies fixes dimensionnées en fonction de la latitude, des restrictions imposées aux vitrages est-ouest afin de limiter les charges de refroidissement les plus élevées, et des enveloppes étanches à l’air et bien isolées qui fonctionnent avec la masse thermique plutôt que contre elle. Il ne s’agit pas de « règles de style », mais de protecteurs de performance qui rendent l’ancienne sagesse du désert compréhensible pour les règles et les consultants d’aujourd’hui.

Redonnez vie aux dispositifs passifs grâce à des commandes modernes. Les capteurs de vent et les tours de refroidissement évaporatif passif à flux descendant (PDEC), qui revêtent une importance historique en Égypte, en Iran et dans la région du Golfe, refont aujourd’hui leur apparition sous la forme de systèmes hybrides qui stabilisent le confort dans les espaces publics et les cours intérieures à l’aide de capteurs, de ventilateurs à faible consommation d’énergie et de brumisateurs. Les travaux de terrain et de conception menés par Masdar et dans la région montrent que, lorsqu’ils sont correctement dimensionnés et orientés, ces dispositifs permettent de réduire de manière significative le stress thermique et nous rappellent que le « mécanique » et le « naturel » ne sont pas des ennemis, mais peuvent être des alliés.

Au-delà des bâtiments, pensez aux quartiers. Dans les endroits où les charges sont importantes et simultanées (campus, zones à usage mixte), le refroidissement régional et les réseaux d’ombrage communs distinguent le confort des compresseurs individuels. Le guide actuel souligne comment le regroupement de divers bâtiments permet d’aplanir les pics et d’ouvrir le stockage, tandis que l’ombrage à l’échelle de la rue (arbres, auvents, toits et trottoirs frais) réduit la charge radiante avant qu’elle n’atteigne les façades. Associer la conception passive au niveau des bâtiments au refroidissement et à l’ombrage au niveau régional est la solution la plus durable dans les déserts qui se réchauffent rapidement.

Énergie, eau et justice environnementale

Refroidir sans aggraver les pics de chaleur. Le refroidissement des locaux représente déjà environ un cinquième de la consommation électrique des bâtiments dans le monde et constitue le secteur qui connaît la croissance la plus rapide dans les régions chaudes, entraînant des pics dangereux en fin d’après-midi. Des villes comme Phoenix répondent à ce problème avec un bureau spécial dédié à la chaleur, un plan d’ombrage axé sur l’équité et des projets pilotes de trottoirs frais qui réduisent les températures de surface. Ces projets considèrent le refroidissement non seulement comme une question de confort, mais aussi comme une question de sécurité et d’équité.

Conception adaptée au budget local en matière d’eau. La région MENA étant confrontée à une pénurie d’eau sans précédent, les bâtiments et les aménagements paysagers doivent retenir l’eau, la réutiliser et éviter tout gaspillage. La réglementation de Tucson, une première aux États-Unis, exige que les nouveaux espaces commerciaux couvrent au moins 50 % de leurs besoins en irrigation paysagère avec de l’eau de pluie collectée. Las Vegas recycle environ 99 % de l’eau utilisée à l’intérieur et rémunère les habitants et les entreprises qui plantent des plantes désertiques à la place du gazon ; dans les zones rurales du Maroc, des filets de collecte de brouillard acheminent l’eau potable vers les villages situés en altitude. Ensemble, ces politiques et ces projets constituent un ensemble d’outils que les architectes du désert peuvent définir et aider à mettre en œuvre.

Faites de la justice un critère de performance. Dans le sud-ouest des États-Unis, la charge en eau et en chaleur touche principalement les communautés autochtones et à faibles revenus. « Dans la nation Navajo, environ un tiers des foyers n’ont historiquement pas accès à l’eau courante » et les rapports nationaux appellent à la mise en place de systèmes d’approvisionnement en eau et de refroidissement spécifiques à chaque communauté et gérés par celles-ci. Les données sur l’égalité des arbres et les dernières actualités montrent la même tendance à Phoenix en termes de taux de mortalité liés à l’ombre et à la chaleur. L’architecture désertique contemporaine doit combler ces lacunes grâce à un stockage et un traitement décentralisés de l’eau, à des réseaux de transport et de marche ombragés et à des centres de refroidissement intégrés dans les bâtiments civils quotidiens.

Construction pour la résilience et les migrations climatiques

Conception pour des températures de base plus élevées et des périodes de chaleur extrême plus longues. Le rapport AR6 du GIEC est clair : les températures extrêmes et les sécheresses agricoles et écologiques dans de nombreuses régions sont aggravées par le réchauffement climatique. Cela correspond exactement aux pressions qui rendent la vie difficile dans les régions arides et fragilisent les réseaux électriques. Les organismes énergétiques documentent désormais comment chaque degré supplémentaire peut augmenter la demande de pointe. Le rôle de l’architecture est de lisser ces pics, d’abord grâce à des gains passifs, puis grâce à un refroidissement efficace et enfin grâce à des solutions de secours en cas d’urgence.

Avant la mise en place du réseau, planifiez des lieux d’hébergement qui garantiront la sécurité des personnes. Les normes d’aide humanitaire pour les climats chauds et secs prévoient des espaces publics ombragés, des toits à double couche avec vide d’air ventilé, une ventilation transversale, la sécurité de l’eau pendant la nuit et (si possible) des structures lourdes ou des coques légères isolées. Le catalogue des abris du HCR et le guide Sphère traduisent des siècles de connaissances sur le désert en dimensions précises, voies d’aération et protocoles d’approvisionnement en eau, ce qui permet d’établir des listes de contrôle pratiques pour les camps temporaires accueillant des familles déplacées en raison du changement climatique et les villes périphériques en expansion rapide.

Passez de l’urgence à la pérennité grâce aux « kits de résilience ». À mesure que le processus de déplacement se prolonge, combinez les trois couches suivantes : forme climatique (cours intérieures, chemins ombragés, albédo élevé et surfaces fraîches), sécurité des ressources (eau de pluie et collecte des eaux de pluie, réutilisation des eaux grises, traitement modulaire, refroidissement régional ou commun si nécessaire) et protection sociale (objectifs d’équité en matière d’arbres, arrêts de bus ombragés et abris climatisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Les objectifs de Phoenix en matière d’abris ombragés aux arrêts de bus, de programmes d’égalité des arbres et d’aménagements de trottoirs frais offrent un modèle civique qui pourrait être adapté à d’autres métropoles désertiques confrontées à la migration et à la chaleur.

Relier les régions entre elles grâce à une conception commune

Études de cas comparatives sur trois continents

Al Bahr Towers, Abu Dhabi (Asie). Une mashrabiya dynamique composée de milliers de « parasols » contrôlés par ordinateur s’ouvre et se ferme en fonction du mouvement du soleil. La façade réinterprète le rideau traditionnel comme une machine climatique cinétique, bloquant les rayons du soleil tout en préservant la lumière du jour et la vue. Cela prouve que la décoration peut également être performante lorsqu’elle est adaptée au mouvement du soleil dans le désert.

Western Desert Clinics, Punmu & Parnngurr, Australie occidentale (Australie). Ces cliniques de santé aborigènes isolées sont équipées de vérandas profondes, d’auvents solides et de matériaux sélectionnés pour résister à la chaleur extrême, à la poussière et à l’éloignement des chaînes d’approvisionnement. Les bâtiments montrent comment le confort passif, l’harmonie culturelle et la durabilité peuvent coexister lorsque l’on s’inspire du climat local et des protocoles communautaires.

Quinta Monroy, Iquique, désert d’Atacama (Amérique du Sud). Dans une ville côtière aride où les terrains sont rares, le projet de logements progressifs d’ELEMENTAL établit un équilibre entre ombrage, vie sociale et prix abordable grâce à une masse compacte, des cours communes et des méthodes d’extension menées par les résidents. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un « style désertique », sa structure urbaine, avec une densité favorisant l’ombre et des cours pour l’air, est en accord avec la logique éprouvée depuis longtemps des terres arides.

Transformer la sagesse traditionnelle en pratique mondiale

Commencez par codifier les systèmes passifs. Le guide de l’ONU-Habitat est clair : commencez par l’orientation, l’ombrage, la ventilation jour-nuit et la masse, et non par les systèmes mécaniques. Dans les climats chauds et secs, limitez la ventilation diurne lorsque l’air extérieur est chaud et ventilez la nuit ; avant de déterminer la taille de l’équipement, les voies de ventilation par empilement/croisement et les toits ventilés sont des étapes fondamentales.

Adaptez les normes aux réalités du désert. Le système de notation Estidama Pearl d’Abu Dhabi va au-delà des objectifs énergétiques intérieurs et impose des stratégies de confort thermique extérieur (ombrage minimal et tactiques de « dissipation de la chaleur » pour les espaces publics importants et les parkings), transposant ainsi la logique des cours intérieures aux rues et aux places. Par ailleurs, le guide Passive House et les recherches menées aux États-Unis montrent comment les revêtements étanches à l’air et isolants, le vitrage discipliné, l’ombrage, la ventilation nocturne et (le cas échéant) le refroidissement par évaporation adaptent la norme aux climats chauds et secs.

Mettez à jour votre boîte à outils, pas les lois de la physique. Les travaux de Masdar sur les tours à vent et le refroidissement évaporatif en plein air montrent que l’ajout de capteurs et de commandes modernes aux appareils traditionnels permet d’obtenir des réductions mesurables du stress thermique. Leçon à tirer pour les régions désertiques : combiner des méthodes qui ont fait leurs preuves au fil du temps (tours, rideaux, cours intérieures) avec des simulations et des retours d’expérience contemporains afin d’atteindre les objectifs actuels en matière de confort et de normes.

Vers un nouveau manifeste de l’architecture du désert

Conception pour une base plus chaude. Le rapport AR6 du GIEC conclut que chaque augmentation de 0,5 °C entraîne une augmentation significative des températures extrêmes et de la sécheresse agricole/écologique dans de nombreuses régions. Ce sont précisément ces facteurs de stress qui rendent les régions arides difficiles à vivre et énergivores. C’est pourquoi l’architecture dans les déserts doit considérer la réduction des températures maximales non pas comme un détail esthétique, mais comme un critère de performance primordial.

Rendez le confort accessible à tous, et non plus réservé à quelques privilégiés. Alors que de plus en plus de personnes s’installent en ville (on estime que 68 % de la population vivra en ville d’ici 2050), le confort thermique et l’ombre dans les espaces extérieurs deviennent des éléments de l’infrastructure urbaine, au même titre que les arrêts de bus, les trottoirs, les cours et les écoles, et sont codifiés et financés comme l’eau ou l’électricité. La création par Phoenix d’un bureau dédié à la chaleur et d’un programme de trottoirs frais montre comment les municipalités peuvent adapter les mesures prises au niveau des bâtiments à l’échelle des rues en termes d’ombrage et de réflectivité des surfaces.

Construisez pour le mouvement et la réparation. Les zones arides s’étendent dans certaines régions et les pressions climatiques vont déplacer les populations ; les politiques et la conception doivent répondre au besoin de lieux de vie pouvant être rapidement mis en place, refroidis de manière passive, alimentés en eau récupérée/réutilisée et entretenus localement. Le manifeste du désert se concentre sur trois niveaux : la forme climatique (réseaux d’ombrage, surfaces à albédo élevé/fraîches, masse et lavage nocturne), la sécurité des ressources (systèmes de pluie/eaux grises adaptés aux budgets arides) et l’équité (refroidissement et accès à l’eau prioritaires pour les personnes les plus exposées). Il s’agit moins d’un style que d’une éthique : la physique locale, les preuves contemporaines et la justice comme mesure du succès.