Caractéristiques architecturales des lieux saints traditionnels

L’architecture des lieux sacrés se caractérise par des plans symétriques orientés vers Dieu et une accentuation verticale de la hauteur. L’utilisation de matériaux naturels tels que la pierre locale, la brique ou la brique crue dans la construction renforce à la fois l’identité régionale et l’attachement spirituel. Les vitraux et les sculptures sur pierre qui ornent les intérieurs créent une atmosphère mystique grâce aux jeux d’ombre et de lumière.

Contexte saisonnier et culturel

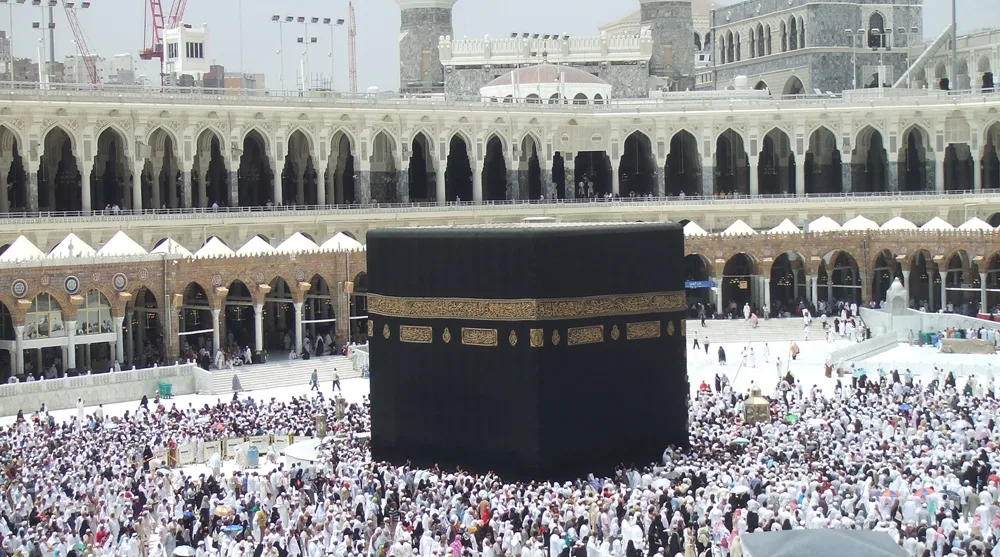

Du Moyen Âge à la Renaissance, les lieux sacrés ont été construits comme symboles de l’identité politique et sociale. Dans les mosquées de l’époque ottomane, la coupole centrale, la cour à arcades et la conception des minarets intègrent les rituels islamiques à l’espace. Les variations régionales montrent comment les cultures locales se reflètent dans l’architecture ; par exemple, les différences entre la maçonnerie en pierre en Anatolie et les ornements géométriques en Andalousie laissent des traces d’interaction culturelle.

Sacralité et perception de l’espace

La définition d’un espace rituel comme zone distincte dans les lieux sacrés renforce la hiérarchie spatiale. Parallèlement, l’utilisation de la lumière intensifie le sentiment de sacré ; la direction et la quantité de lumière naturelle qui pénètre à l’intérieur déterminent l’atmosphère de culte. L’acoustique du lieu approfondit également l’expérience spirituelle en permettant aux prières de résonner.

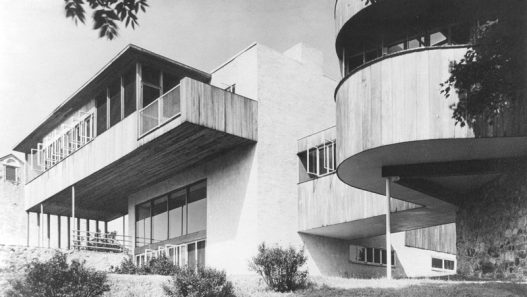

L’influence des courants architecturaux modernes

À partir du milieu du XXe siècle, le modernisme a adopté la simplicité dans les lieux sacrés en réduisant la décoration au profit d’approches fonctionnelles. Des constructions telles que la Church of Light (1989) de Tadao Ando ont réinterprété le rituel à travers le jeu de la lumière et de l’ombre sur les surfaces en béton. Les designs minimalistes visaient à se concentrer sur l’essence même du culte et à mettre en avant les éléments spirituels de la construction.

Exemples importants qui nourrissent l’inspiration

Göbekli Tepe, le plus ancien complexe de temples de l’histoire de l’humanité, rappelle aux designers modernes la puissance de la symétrie et du travail de la pierre. La chapelle de Ronchamp (1955) de Le Corbusier a transformé la perception des lieux spirituels grâce à ses formes organiques. Aujourd’hui, la mosquée Al-Mujadilah au Qatar allie formes contemporaines et technologie à la sacralité dans un espace de culte spécialement conçu pour les femmes.

Le début du processus de transformation architecturale

Au cours de la période post-industrielle, les projets de restauration et d’adaptation ont commencé dans le but de préserver l’âme des anciens bâtiments. Ces approches visent à répondre aux besoins d’utilisation modernes tout en mettant en avant l’identité historique du bâtiment. Ainsi, les lieux sacrés deviennent des structures vivantes qui dialoguent avec le passé tout en répondant aux pratiques religieuses d’aujourd’hui.

Philosophie de conception et développement du concept

La redéfinition de la sainteté

Les lieux sacrés traditionnels ont trouvé leur sens à travers des formes fixes représentant certains rituels religieux et valeurs sociales. Les designers modernes ont commencé à réinterpréter la sacralité au-delà du simple rituel, en tant que fonction de séparation de l’espace, de dialogue avec la communauté et de déclenchement d’une transformation intérieure. Dans cette approche, la sacralité de l’espace n’est pas seulement assurée par des symboles structurels, mais aussi par des stratégies de conception qui transportent le visiteur dans une « expérience du seuil ».

La dimension spirituelle du lieu

La dimension spirituelle d’un lieu, au-delà des éléments physiques, est façonnée par des qualités qui déclenchent l’expérience intérieure de l’utilisateur. Cette expérience est renforcée par des aménagements acoustiques finement réglés, des éléments sensoriels mêlés au minimalisme et des espaces invitant à la méditation. Des études montrent que l’effet spirituel d’un espace n’est pas seulement lié à ses composants visuels, mais aussi à sa capacité à créer une atmosphère de « subtile » sacralité en jouant sur la perception de la profondeur et de la hauteur.

Équilibre entre forme et fonction

Dans la conception moderne des édifices sacrés, la dimension symbolique de la forme est prise en compte parallèlement au flux fonctionnel. Sur le plan fonctionnel, les couloirs et les espaces rituels qui orientent le flux du culte sont reliés entre eux par les lignes épurées de la forme, offrant ainsi au visiteur à la fois liberté et expérience guidée. Dans le projet Sharaan de Jean Nouvel à AlUla, les modules fonctionnels intégrés dans la forme naturelle interprètent cet équilibre dans un langage contemporain.

Le rôle sémantique du choix des matériaux

Le choix des matériaux dans les lieux sacrés reflète à la fois l’identité régionale et les connotations spirituelles. Les matériaux naturels tels que la pierre locale et la brique crue mettent l’accent sur la terre et la continuité, tandis que les options contemporaines telles que le béton, le verre et le métal suggèrent l’intemporalité et l’universalité. Dans les exemples d’architecture sacrée géométrique, la combinaison des matériaux avec une disposition géométrique ajoute une profondeur à la fois esthétique et symbolique.

Approches de la lumière, de l’ombre et de l’atmosphère

Les jeux d’ombre et de lumière sont parmi les outils les plus puissants dans la conception des lieux sacrés. Des structures telles que la Church of Light de Tadao Ando soulignent les moments rituels et transforment l’atmosphère grâce à la bande de lumière naturelle qui tombe sur les surfaces des murs en béton. De plus, l’utilisation de la transparence et de la réflectivité redéfinit la perception du visiteur en rendant floues les limites entre l’intérieur et l’extérieur.

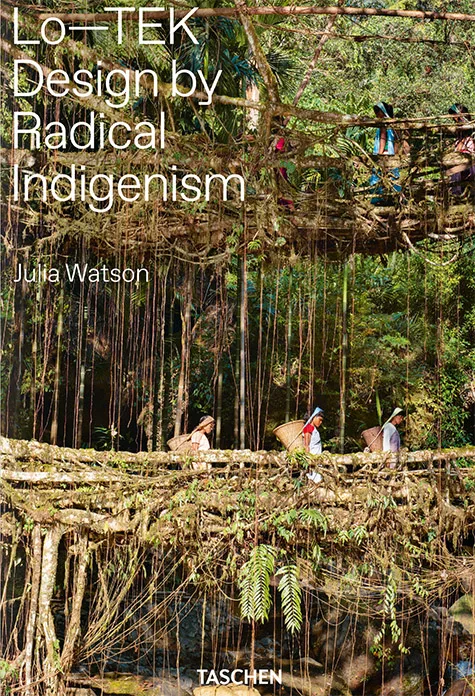

Durabilité et spiritualité

Les projets de temples verts combinent les principes de durabilité avec le concept de lieu sacré. Dans cette approche, les systèmes de collecte des eaux de pluie, la climatisation passive et l’utilisation d’énergies renouvelables intègrent la sensibilité écologique à la spiritualité. Les travaux Lo-TEK de Julia Watson, qui représentent la sagesse écologique des communautés autochtones, proposent des formes de sacré durables.

Innovations structurelles et techniques

Solutions de systèmes de transport

Les systèmes d’arcs et de voûtes utilisés dans les lieux sacrés traditionnels à grande portée sont aujourd’hui réinterprétés à l’aide de composites en acier et en béton à haute résistance. Par exemple, la cathédrale Katana de Shigeru Ban a développé un système porteur à la fois léger et résistant en combinant des poutres en bois avec des supports en acier recyclé. Ces systèmes hybrides augmentent la flexibilité face aux séismes, au vent et à la charge de neige, tout en permettant de profiter d’un espace de culte sans interruption.

De plus, grâce aux tolérances techniques précises des éléments préfabriqués en béton, le montage de la structure s’accélère sur le chantier et le contrôle qualité atteint le niveau des installations. Cette approche permet de préserver l’intégrité esthétique tout en offrant des avantages en termes de durée et de coût, en particulier dans les projets de mosquées et de cathédrales à grande échelle.

Utilisation de nouveaux matériaux et technologies

Les structures sacrées contemporaines sont désormais construites à partir de matériaux avancés tels que les panneaux en béton renforcé de fibres de verre (GFRC), les polymères modifiés par des charges et les barres en fibre de carbone. Le GFRC permet de produire des motifs géométriques complexes et des éléments structurels fins, tandis que le béton renforcé de fibre de carbone offre une résistance à la traction extrêmement élevée.

De plus, les façades en verre photovoltaïque offrent des solutions innovantes qui combinent à la fois la transmission de la lumière naturelle et la production d’énergie. L’utilisation de verre photovoltaïque intégré dans un centre de culte à San José a permis de couvrir 30 % de la consommation totale d’électricité en un an. Cette technologie renforce le thème symbolique de la « lumière » de ce lieu sacré, tant au sens figuré que pratique.

Confort acoustique et spatial

Dans les lieux sacrés, l’acoustique doit être conçue de manière à permettre une audition claire des prières, des hymnes et des sermons. Les panneaux acoustiques modernes optimisent à la fois l’absorption et la diffusion du son, contrôlant ainsi l’écho au niveau souhaité. Les panneaux paramétriques, notamment ceux placés sur les formes de plafond et les surfaces des murs latéraux, répartissent les ondes sonores de manière homogène dans l’espace.

Les outils de simulation acoustique numérique fournissent aux concepteurs des données précises en calculant à l’avance les temps de réverbération et les distributions de fréquences attendus avant la construction. Ainsi, les moments de prière bénéficient à la fois d’un silence mystique et de la vivacité acoustique nécessaire.

Stratégies d’efficacité énergétique

Les édifices sacrés modernes réduisent leur consommation d’énergie grâce à la climatisation passive, aux systèmes géothermiques et à l’intégration d’une automatisation intelligente. La mosquée Sultan Qaboos à Oman utilise l’effet de cheminée naturel de sa coupole pour assurer la ventilation passive de l’intérieur et réduire la charge de refroidissement de 25 %.

Les systèmes d’éclairage LED et de contrôle zoné avec détecteurs de mouvement permettent d’éviter toute consommation d’énergie superflue en ajustant automatiquement l’éclairage en fonction des heures de prière. De plus, les systèmes de collecte des eaux de pluie et de recyclage des eaux grises permettent de réaliser des économies d’eau dans de nombreux domaines, de l’arrosage des espaces verts aux réservoirs des toilettes.

Approches modulaires dans le processus de construction

Les unités préfabriquées modulaires offrent rapidité et flexibilité dans la construction de lieux sacrés. Les modules pour mosquées et églises proposés par BOXX Modular sont préassemblés en usine puis assemblés sur le chantier, ce qui réduit la durée de construction de 40 % par rapport aux méthodes traditionnelles.

Cette méthode offre des possibilités d’extension et de reconfiguration, en particulier dans les lieux de culte communautaires. Une église utilise une salle modulaire qu’elle peut facilement diviser en fonction des activités communautaires qui s’y déroulent.

Conception numérique et intégration BIM

Le BIM (Building Information Modeling) améliore la coordination interdisciplinaire dans les projets de lieux sacrés. L’automatisation basée sur Revit-Dynamo développée par Tran et ses collègues permet la modélisation paramétrique des motifs islamiques traditionnels et réduit le temps de conception de 30 %.

Le BIM fournit également des données essentielles pendant les phases de maintenance et d’exploitation. Les exploitants et les gestionnaires d’installations peuvent suivre les informations telles que le remplacement des matériaux, la consommation d’énergie et les performances acoustiques tout au long de la durée de vie du bâtiment à partir du modèle BIM. Cela permet aux édifices sacrés de rester durables à long terme, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

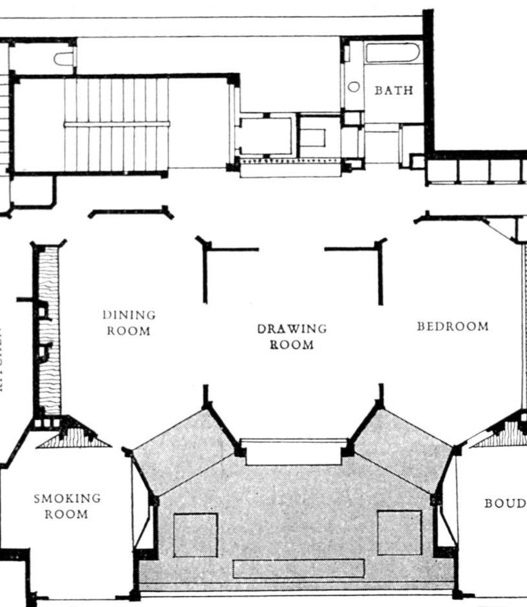

Aménagement spatial et expérience utilisateur

Espaces d’accueil et d’entrée des visiteurs

Dans les lieux sacrés, la première impression détermine le langage architectural du hall d’entrée et de l’espace d’accueil ; cet endroit devient un seuil qui invite le visiteur à vivre une expérience « particulière ». Un hall d’entrée spacieux et lumineux facilite la transition du visiteur vers le silence et le caractère sacré du lieu, tandis que le choix des matériaux (pierre, bois ou verre) offre un accueil à la fois esthétique et tactile. Ces espaces permettent également une circulation fluide de la communauté grâce à des panneaux de signalisation et à un éclairage naturel.

Lieux de culte ou d’activité principaux

Le lieu de culte principal attire généralement l’attention par sa grande ouverture et son point focal ; la disposition des sièges autour du mihrab, de l’autel ou du monument sacré permet à la communauté de vivre une expérience commune. Ici, les hauts plafonds, les grandes ouvertures et la disposition symétrique renforcent le sentiment de sacré. En même temps, les sièges mobiles et les systèmes de panneaux divisibles augmentent la flexibilité de l’espace en fonction des différents types d’activités.

Stratégies de transition et de circulation

Les axes de circulation sont conçus de manière à refléter l’ordre rituel de l’espace et le parcours psychologique de l’utilisateur ; les longs couloirs ont une fonction de provocation préalable qui prépare le visiteur au point focal. Les voies de circulation ramifiées ou circulaires facilitent les interactions sociales après le culte collectif, tandis que les passages étroits et les ouvertures renforcent « l’expérience de transition ». Les changements de revêtement de sol et d’éclairage soulignent ces points de transition et permettent un guidage intuitif.

Le pèlerinage à La Mecque est un exemple d’architecture contemplative d’une importance vitale pour la méditation et la prière.

Espaces de détente et de réflexion

Les petites cellules ou cours situées autour de l’espace de culte principal offrent aux visiteurs des coins privés propices au silence et à la réflexion intérieure. Ces espaces permettent de s’éloigner du rituel fondamental du lieu et de se livrer à une réflexion communautaire ou individuelle ; ils sont équipés de sièges confortables, de lucarnes laissant filtrer la lumière naturelle et de panneaux acoustiques. Les cours extérieures en lien avec le paysage, les jardins de méditation ou les éléments aquatiques renforcent également le repos et la purification symbolique.

Conception d’un voyage sonore et lumineux

Le son et la lumière sont les outils les plus puissants pour guider le voyage rituel dans un lieu sacré ; la luminosité et la température des couleurs, qui varient selon les différents points du lieu, façonnent le flux émotionnel du visiteur. Grâce à un système de contrôle de l’éclairage par capteurs de mouvement, des faisceaux lumineux soulignent les moments importants de la cérémonie, tandis que des simulations de temps de réverbération et de distribution de fréquences créent une atmosphère mystique à partir des sons de la prière. Ces systèmes interactifs établissent un dialogue dynamique entre l’espace physique et le rituel.

Accessibilité pour les personnes handicapées et conception universelle

L’accessibilité dans les lieux sacrés ne se limite pas aux rampes et aux ascenseurs ; les panneaux de signalisation en braille, les systèmes de guidage auditif et les contrastes de couleurs à l’intérieur des lieux offrent une expérience qui fait appel à tous les sens. Les principes de conception universelle garantissent une utilisation équitable des lieux par des personnes aux capacités différentes et renforcent l’inclusivité sociale des édifices sacrés. Les approches récentes de « conception affirmative pour les personnes handicapées » allient esthétique et fonctionnalité pour faire de l’accessibilité aux personnes handicapées une caractéristique célébrée.

Impacts culturels et sociaux

Contexte local et mondial

Les lieux sacrés, qui se concrétisent à travers les matériaux de construction et le langage formel des identités locales, se transforment en un langage universel sous l’influence des courants architecturaux mondiaux. L’utilisation de matériaux régionaux permet de préserver la mémoire culturelle de la communauté. Par exemple, dans les exemples de modernisme tropical au Sri Lanka, les projets de Geoffrey Bawa font référence à la fois au climat local et au modernisme mondial. D’autre part, les centres de culte internationaux permettent à des cabinets d’architecture de différentes régions géographiques de se réunir et d’établir des paramètres de conception communs ; la mosquée Lusail Junction au Qatar est un hybride structurel qui réunit les écoles de conception arabe et occidentale.

Participation sociale et appropriation

Les projets de lieux sacrés modernes impliquent des processus participatifs qui incluent non seulement les architectes, mais aussi les membres de la communauté dans la conception. Comme le montrent les exemples des mosquées d’Afrique de l’Ouest, les artisans locaux et la population jouent un rôle actif dans la construction des mosquées, tant au niveau de la construction que de l’entretien ultérieur. Cette participation permet au lieu de devenir non seulement un lieu de culte, mais aussi un lieu de rencontre sociale. En Italie, les travaux de restauration de l’église San Giovanni, menés en collaboration avec des bénévoles du quartier, ont renforcé le sentiment d’appartenance à ce lieu.

Continuité culturelle et innovation

Dans la conception des lieux sacrés, la préservation de la continuité doit être équilibrée par des innovations qui répondent aux nouveaux besoins. Lors de la restauration de la chapelle du château de Versailles, l’esthétique baroque classique a été préservée, tandis que des systèmes modernes de sécurité incendie et une infrastructure de climatisation ont été intégrés. Cette approche respecte l’histoire tout en offrant le confort et la sécurité apportés par les technologies modernes. Dans le même esprit, lors de la réouverture à la prière de Sainte-Sophie à Istanbul, la structure a été renforcée grâce à des interventions techniques minutieuses, sans altérer l’authenticité des mosaïques byzantines.

Interactions entre l’art et l’architecture

L’art, intimement lié aux lieux sacrés, enrichit à la fois la structure et les rituels qui s’y déroulent. Le mois dernier, l’Islam Art Biennial, organisé à l’aéroport de Djeddah, a réinventé l’ancien terminal de pèlerinage à travers l’art contemporain, de la sculpture géante en acier d’Arcangelo Sassolino à l’interprétation lumineuse du Coran en verre d’Asif Khan, créant ainsi un dialogue entre l’architecture et l’art. De même, à la Sagrada Família de Barcelone, les mosaïques et les vitraux de Gaudí, en interaction avec la structure métallique du bâtiment, ont été conçus pour réfracter la lumière et ajouter une touche de couleur à l’espace.

Tourisme et contributions économiques

Les édifices sacrés sont, au-delà de leur rôle de centres religieux, d’importants sites touristiques. Leur contribution à l’économie locale se mesure en termes de nombre de visiteurs et de dépenses : le marché qui se tient chaque lundi autour de la mosquée de Djenné apporte 1,2 million de dollars par mois à l’économie malienne, tout en contribuant à la pérennité de l’artisanat régional. Les musées du Vatican, quant à eux, accueillent 6 millions de visiteurs par an et représentent 20 % des recettes touristiques de Rome.

Dialogue social et pluralisme

Les lieux sacrés contemporains créent des espaces de dialogue qui rassemblent des personnes de différentes croyances et cultures. Au musée du mémorial du 11 septembre à New York, la conception flexible qui accueille des cérémonies et des rituels commémoratifs de différentes religions vise à surmonter un traumatisme historique grâce à l’empathie sociale. De plus, les centres interconfessionnels, qui regroupent sous un même toit des lieux de culte juifs, chrétiens et musulmans, montrent comment l’architecture peut favoriser la paix et la compréhension. Ces lieux renforcent la culture de la tolérance au sein des communautés locales tout en servant de modèle à l’échelle mondiale.

Perspectives d’avenir et conclusions

L’évolution des approches spirituelles en architecture

Au cours des soixante dernières années, les lieux sacrés ont évolué vers une conception de l’« architecture spirituelle » qui, dépouillée de sa richesse symbolique, se concentre sur les jeux d’ombre et de lumière et les formes épurées. Dans cette approche, le caractère sacré du lieu est désormais défini davantage par l’expérience spatiale elle-même que par l’iconographie religieuse ; le visiteur est invité à un voyage intérieur en franchissant le seuil psychologique créé par les hauts plafonds et les réfractions lumineuses contrôlées. À l’avenir, ces stratégies expérientielles s’approfondiront grâce aux progrès des outils de conception paramétrique et des technologies des matériaux, et la « texture spirituelle » de l’espace sera testée à l’avance à l’aide de simulations numériques.

Visions durables pour les lieux sacrés

Les édifices sacrés du futur seront construits selon des conceptions compatibles avec les cycles écologiques. Les lieux de culte construits à partir de matériaux recyclés produiront leur propre énergie grâce à la récupération des eaux de pluie, à la climatisation passive et aux façades photovoltaïques. Par exemple, certains édifices religieux modernes utilisent le balayage laser et la préfabrication numérique dans le processus de conception afin de minimiser les déchets de matériaux, ce qui peut réduire l’empreinte carbone jusqu’à 95 %. En outre, la réutilisation adaptative des bâtiments patrimoniaux devient un outil qui favorise la durabilité écologique tout en préservant le tissu historique.

Le rôle des nouvelles technologies

La réalité virtuelle et la réalité augmentée (RV/RA) redéfinissent l’expérience des concepteurs et des visiteurs dans la conception des lieux sacrés. Les concepteurs testent les rituels spatiaux à l’aide de simulations VR pendant la phase de projet, tandis que les applications AR, qui offrent la possibilité de participer à distance, permettent d’accéder aux rituels religieux à l’échelle mondiale. En outre, la modélisation paramétrique et l’optimisation assistée par l’intelligence artificielle créent des scénarios d’expérience idéaux en analysant en temps réel les performances acoustiques et le passage de la lumière.

Notre place dans le dialogue architectural mondial

La conception des lieux sacrés dépasse désormais les codes esthétiques locaux et fait l’objet de projets communs entre des bureaux internationaux et des équipes interdisciplinaires. Ce processus est soutenu par les programmes du patrimoine mondial de l’UNESCO et les congrès internationaux d’architecture. Par exemple, les perspectives « politiques, éducatives et professionnelles » discutées lors de la conférence UIA23 déterminent comment la conception des lieux sacrés peut s’inscrire dans les objectifs mondiaux de durabilité et d’inclusion sociale. Les pays riches en patrimoine historique, comme la Turquie, contribuent à ce dialogue en proposant des conceptions matérielles originales et des techniques de construction traditionnelles.

Un héritage durable pour les générations futures

La mémoire spatiale, pierre angulaire de l’identité culturelle, se transmet de génération en génération à travers les édifices sacrés. Les stratégies de conservation et de restauration doivent être conçues de manière à transmettre aux générations futures le « tissu » physique et numérique ; par exemple, les jumeaux numériques créés à partir de données de numérisation 3D constituent une source d’information pour les futurs architectes et historiens sur l’évolution de la structure. De plus, la participation active des communautés à des projets socioculturels permet au patrimoine de croître et de se transformer comme un organisme vivant.

En regardant vers l’avenir, il est clair que la conception des lieux sacrés connaîtra une transformation multidimensionnelle axée sur l’expérience spirituelle, la durabilité, la technologie et le patrimoine culturel. Le minimalisme expérientiel, la responsabilité environnementale et les simulations numériques transformeront les édifices sacrés en lieux « vivants », tant dans les environnements physiques que virtuels. Dans ce processus, les connaissances locales et les collaborations mondiales créeront un terrain fertile pour un dialogue puissant qui redéfinira à la fois le caractère sacré et la fonction sociale de l’architecture.