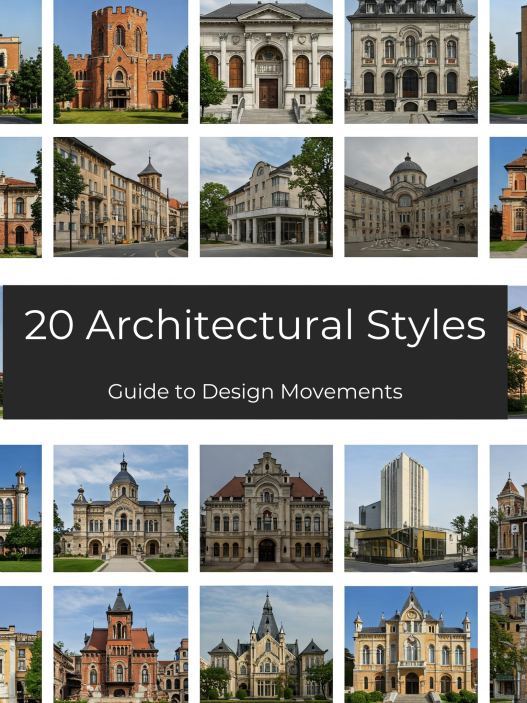

Se tenir dans une grande cathédrale anglaise, c’est se trouver dans une bibliothèque où les livres sont faits de pierre et de verre. Chaque arc, chaque fenêtre et chaque voûte raconte une histoire de foi, d’ingénierie et d’art qui s’étend sur plusieurs siècles. Mais comment apprendre à lire ce langage complexe ? Pendant des générations, les étudiants en architecture ont cherché une clé pour déverrouiller ces histoires, un système pour mettre de l’ordre dans le beau chaos de cinq cents ans de construction.

Cette clé a été forgée par Edmund Sharpe, architecte et érudit du XIXe siècle. Dans son œuvre maîtresse, Les sept périodes de l’architecture anglaise, Sharpe a soutenu que les classifications existantes étaient inadéquates et ne parvenaient pas à saisir les nuances et les moments cruciaux des changements stylistiques. Avec la précision d’un architecte et la clarté d’un enseignant dévoué, il a présenté un nouveau cadre – un système en sept parties qui reste l’un des outils les plus logiques et les plus utiles pour comprendre l’histoire de l’architecture anglaise.

Ce guide vise à distiller l’essence du brillant travail de Sharpe, en rendant son système à sept périodes accessible à un public moderne. En utilisant des tableaux comparatifs et en se concentrant sur les caractéristiques qu’il a identifiées, nous pouvons apprendre à voir ces magnifiques bâtiments comme des documents vivants d’une forme d’art en constante évolution. Notre voyage à travers ce système est un hommage à l’érudition de Sharpe, et tout le mérite des observations détaillées qui suivent lui revient.

Comprendre le compartiment architectural

Pour comparer les styles à travers les siècles, Sharpe s’est concentré sur une unité unique et répétitive du mur principal d’une cathédrale : le compartiment (ou la baie). Il s’agit de la section qui s’étend du centre d’un grand pilier au suivant. Il a observé que ce compartiment est presque toujours divisé verticalement en trois étages distincts. La compréhension de ces trois niveaux est fondamentale pour la lecture de l’architecture :

- 1. Le rez-de-chaussée (ou arcade) : c’est le niveau le plus bas, constitué des piliers massifs et des grands arcs qui séparent la nef centrale ou le chœur des nefs latérales.

- 2. Le triforium (ou étage aveugle) : l’étage intermédiaire, situé au-dessus du toit de la nef. Il peut s’agir d’une grande galerie ouverte ou d’une petite bande décorative d’arcades « aveugles » (non vitrées). L’évolution de sa taille et de son importance est un indicateur essentiel du style.

- 3. L’étage (ou l’étage clair) : l’étage supérieur, qui s’élève « au-dessus » des toits environnants. C’est la principale source de lumière pour l’espace central, et ses fenêtres sont l’un des éléments les plus révélateurs de chaque période.

En observant comment la forme, les proportions et la décoration de ces trois étages changent au fil du temps, nous pouvons identifier avec précision la période architecturale de n’importe quelle partie d’un bâtiment.

Les sept périodes : Une vue d’ensemble comparative

Ce tableau fournit un résumé de haut niveau du système de Sharpe, permettant une comparaison rapide, en un coup d’œil, des caractéristiques déterminantes de chaque époque.

| Nom de la période | Dates | Caractéristiques principales | Arche dominante |

| I. Saxon | avant 1066 | Formes romanes précoces et plus simples. | Ronde |

| II. Les Normands | 1066-1145 | Masse écrasante et utilisation universelle de l’arc en plein cintre lourd. | Rond |

| III. La période de transition | 1145-1190 | Arcs en ogive pour la structure, coexistant avec des arcs en plein cintre pour la décoration. | Arcs brisés et arcs en plein cintre |

| IV. Lancet | 1190-1245 | Fenêtres étroites et hautes, en ogive, sans ornementation et sans tracerie. | Fenêtres en ogive |

| V. Géométrique | 1245-1315 | Invention du tracé des fenêtres à l’aide de cercles parfaits et de formes tracées au compas. | Pointé |

| VI. Curviligne | 1315-1360 | Tracé de fenêtre fluide, en forme de flamme, basé sur la courbe « Ogee » inversée. | Pointes et Ogee |

| VII. Rectiligne | 1360-1550 | Conception rigide, en forme de grille, mettant l’accent sur les lignes verticales et horizontales. | Pointé et quadrillé |

Un voyage en profondeur à travers les sept âges

Première partie : Les fondements de l’art roman

Définie par la force et la solennité de l’arc en plein cintre, cette époque représente le langage architectural que l’Angleterre partageait avec l’Europe continentale avant la grande révolution gothique.

I. La période saxonne (avant 1066)

Sharpe note qu’une analyse complète de la cathédrale saxonne est impossible, car aucun exemple complet n’a survécu. Les fragments qui subsistent, principalement dans des églises paroissiales comme St. Wistan’s, Repton, ou la tour d’Earl’s Barton, laissent entrevoir une architecture d’une simplicité robuste. C’était le prélude indigène au style continental qui allait bientôt arriver avec une force écrasante.

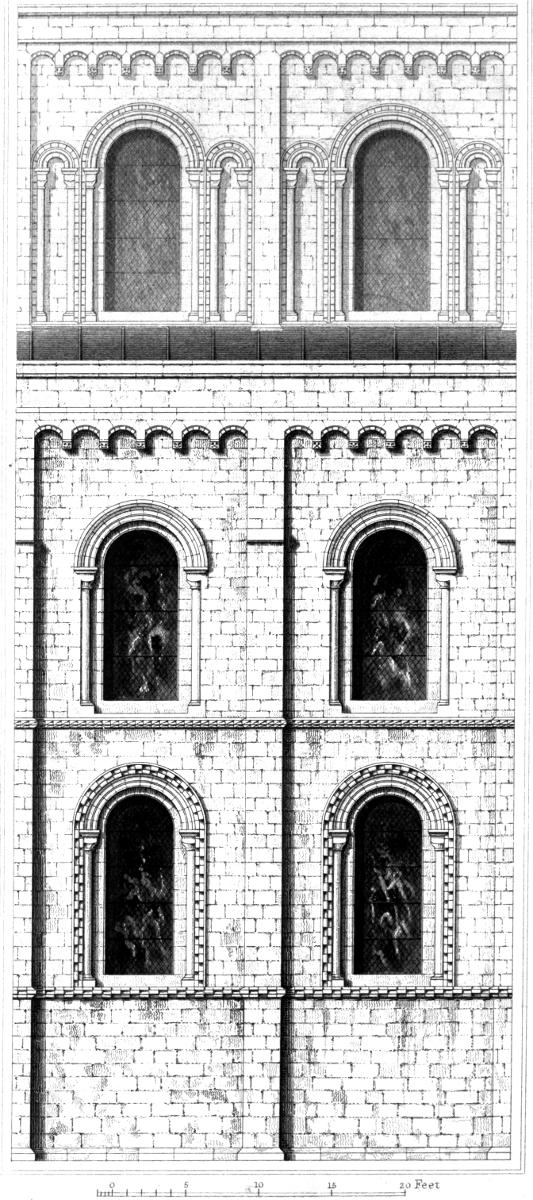

II. La période normande (1066 – 1145)

Principale caractéristique : l’utilisation universelle et sans compromis de l’arc en plein cintre massif dans toutes les parties du bâtiment.

Philosophie architecturale : Il s’agit d’une architecture de conquête et de contrôle. La cathédrale normande était une forteresse de Dieu, construite pour inspirer la crainte et déclarer la permanence d’un nouvel ordre. Elle se définit par une échelle immense, une masse écrasante et un rythme puissant et horizontal.

- Analyse extérieure : Les murs sont immensément épais, construits en petites pierres régulières, avec un simple soubassement en saillie. Les contreforts sont larges mais si peu profonds qu’ils ne sont que des « bandes de pilastres », offrant plus une division visuelle qu’un soutien structurel. La ligne de toiture est généralement marquée par une table en encorbellement– une série de petites consoles en pierre sculptée soutenant une rangée en saillie. Les fenêtres sont typiquement basses et larges, de petites ouvertures dans la vaste étendue du mur, souvent avec un seul arbre dans le jambage.

- Analyse de l’intérieur : L’impression qui se dégage est celle d’une grandeur pesante et solennelle. L’arcade principale repose sur d’énormes colonnes cylindriques robustes ou sur d’énormes piliers rectangulaires avec des fûts semi-circulaires attachés. Ces piliers sont parfois ornés de motifs incisés audacieux, tels que des chevrons (zigzags), des spirales ou des losanges, comme on peut le voir magnifiquement à la cathédrale de Durham. Les chapiteaux sont des blocs cubiques rudimentaires, carrés sur le dessus et arrondis à la base pour rejoindre le pilier circulaire, connus sous le nom de chapiteaux à coussin. Les grandes arcades sont lourdes, avec des ordres à bords carrés ou des moulures épaisses et arrondies. Au-dessus, le Triforium (l’étage intermédiaire) est une vaste galerie ombragée, qui comporte souvent un seul arc en plein cintre massif, d’une portée presque égale à celle de l’arc-pilier situé en dessous. L’étage de la Clère (niveau supérieur de la fenêtre) se distingue par un passage mural, une galerie intérieure aménagée dans l’épaisseur du mur, avec une arcade de trois arcs sur la face intérieure, l’arc central le plus haut encadrant la fenêtre.

- Ornementation principale : La décoration est géométrique et puissante. Le chevron est l’ornement omniprésent, souvent profondément sculpté en plusieurs rangées concentriques autour des arcs. D’autres motifs courants sont la billette (une série de petits blocs cylindriques ou carrés) et l’étoile.

- Exemples : les nefs des cathédrales d’Ely et de Peterborough, les transepts de Winchester et la structure entière de la chapelle blanche de la tour de Londres.

III. The Transitional Period (1145 – 1190)

Principal Characteristic: The contemporaneous use, in the same building, of both round and pointed arches.

La philosophie architecturale : Ce style est celui d’une époque en conflit, une fascinante « bataille des formes » architecturale. Les bâtisseurs ont découvert le génie structurel de l’arc brisé – sa capacité à diriger plus efficacement le poids vers le bas – mais sont esthétiquement réticents à abandonner l’harmonie familière de l’arc en plein cintre. Il en résulte un style dynamique et expérimental où l’austérité cède la place à l’aspiration.

- Analyse extérieure : Le bâtiment commence à s’alléger. Les contreforts sont plus saillants et les fenêtres plus allongées. La table en encorbellement grossière est remplacée par une corniche plus raffinée et régulièrement moulurée. Les murs, bien que toujours substantiels, ne sont plus d’une épaisseur aussi oppressante.

- Analyse de l’intérieur : C’est à l’intérieur que la révolution est la plus évidente. La lourde colonne cylindrique disparaît, remplacée par des piliers composés d’un ensemble plus léger d’arbres. Sharpe note l’apparition de l’arbre en forme de poire, un élément clé de la transition. Les chapiteaux sont le détail le plus révélateur : toujours carrée sur le dessus (l’abaque), la cloche du chapiteau est de forme concave, souvent ornée d’une délicate feuille enroulée ou d’une » petite volute « . »L’arc brisé fait son apparition décisive, mais avec une logique spécifique : il est utilisé pour les arcs de construction (les arcs des piles principales et les nervures primaires de la voûte), tandis que l’arc en plein cintre est retenu pour les arcs de décoration (les fenêtres, les portes et l’arcade du triforium).

- Ornementation principale : Le chevron normand audacieux apparaît toujours, mais une nouvelle moulure à chevron plus délicate, propre à cette période, fait également son apparition. Les moulures en général deviennent plus légères, plus nombreuses et plus complexes.

- Exemples : le chœur de la cathédrale de Ripon, la nef de l’abbaye de Malmesbury et les travaux plus tardifs de l’abbaye de Fountains sont des exemples de ce style fascinant.

Deuxième partie : L’ascension du gothique

Avec le triomphe de l’arc brisé, l’architecture anglaise entre dans une nouvelle phase de grâce, de lumière et de verticalité. Sharpe a brillamment observé que la façon la plus fiable de tracer le parcours du gothique est de suivre l’évolution de la fenêtre.

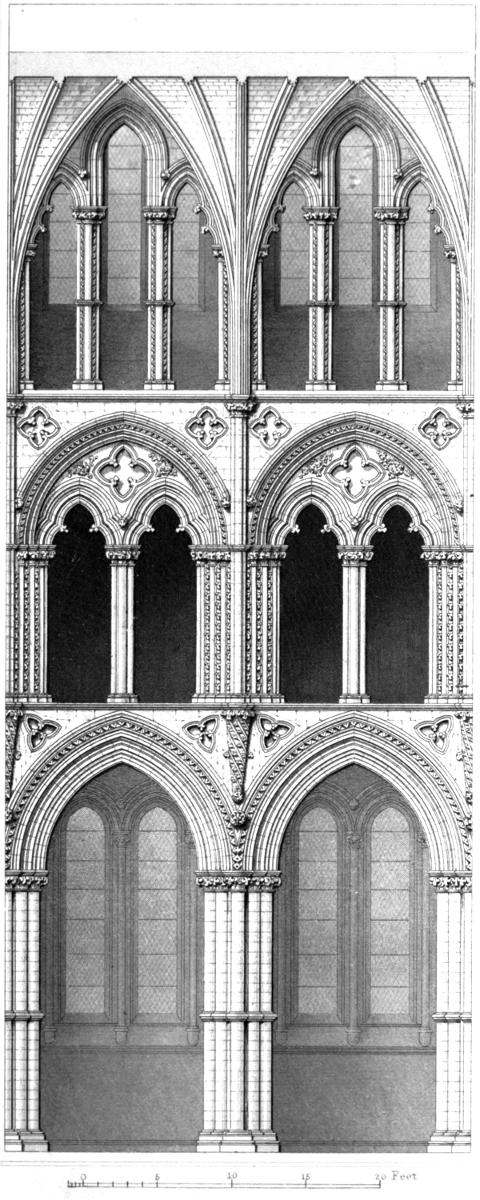

IV. La période des lancettes (1190 – 1245)

Principale caractéristique : l’utilisation de fenêtres hautes, étroites, à pointe aiguë (lancettes), sans traceries, utilisées seules ou en groupes organisés.

Philosophie architecturale : Il s’agit du premier gothique anglais pur et sans artifice. Son esprit est celui d’une foi élevée et confiante et d’une élégante simplicité. Le style se débarrasse de toute lourdeur normande, s’efforçant d’atteindre la hauteur et la grâce linéaire. La beauté est obtenue par des proportions parfaites, la répétition et le jeu dramatique de l’ombre et de la lumière.

- Analyse de l’extérieur : Le bâtiment devient une composition de lignes verticales fortes. Les contreforts sont profonds, divisés en étages et souvent coiffés d’un simple pinacle pyramidal. Pour la première fois, des arcs-boutants enjambent les toits des nefs, transférant élégamment la poussée de la voûte principale. Les fenêtres sont disposées en compositions dramatiques – couples, triplés ou groupes de cinq ou sept, comme dans la fenêtre « Five Sisters » du York Minster.

- Analyse de l’intérieur : L’intérieur est une forêt d’arbres élancés. Les piliers sont généralement constitués d’une colonne centrale entourée d’un groupe de fûts plus petits et détachés, souvent en marbre de Purbeck sombre et poli, qui sont fréquemment « bagués au milieu » pour des raisons de stabilité et d’effet visuel. Les moulures sont exceptionnellement profondes et finement ouvragées, avec un motif caractéristique d’alternance de ronds et de creux profonds et étroits qui créent des lignes d’ombre marquées. L’arcade du triforium est aujourd’hui un écran délicat d’arcs plus petits et pointus, contenant souvent des percements trilobés ou quadrilobés subordonnés. La voûte est une simple voûte d’arêtes quadripartite ou sexpartite, s’élevant brusquement en pointe.

- Ornementation principale : L’ornementation caractéristique est la dent de chien, une petite pyramide à quatre feuilles sculptée en rangs continus dans les creux des moulures.

- Exemples : la cathédrale de Salisbury est la quintessence de l’édifice Lancet. Le presbytère de la cathédrale d’Ely et la nef de la cathédrale de Lincoln sont d’autres exemples suprêmes.

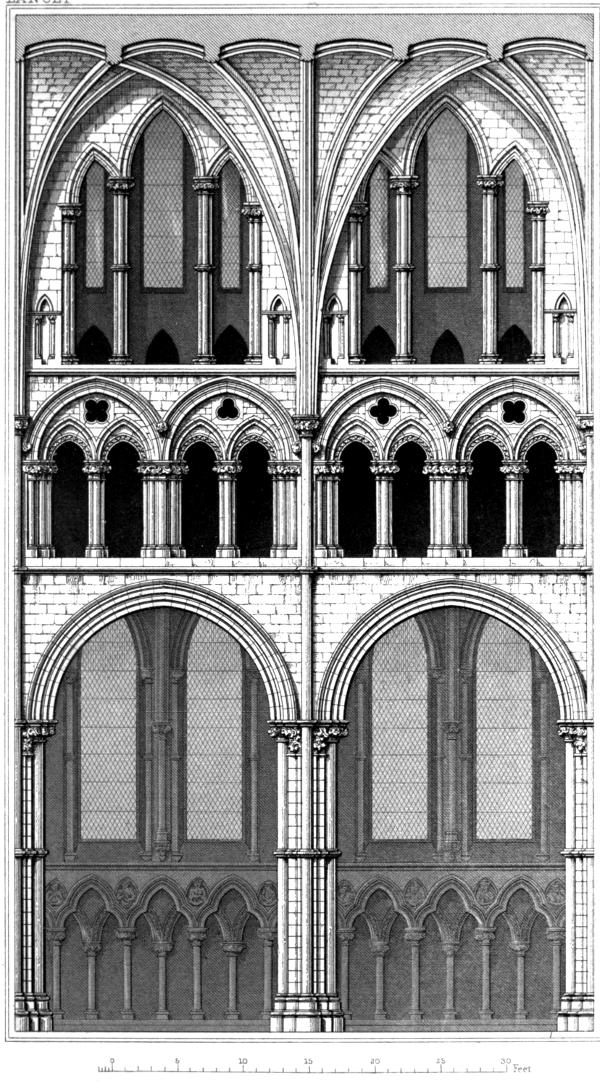

V. La période géométrique (1245 – 1315)

Principale caractéristique : L’invention de la tracerie à barreaux, avec des motifs de fenêtres composés de formes géométriques simples et parfaites, en particulier le cercle.

Philosophie architecturale : L’austérité du style Lancet cède la place à une beauté plus intellectuelle et ordonnée. L’espace mural solide entre les lancettes a été ouvert, et la tête de la fenêtre est devenue une toile pour l’habileté du maçon à manier le compas. Il s’agit d’une architecture à l’harmonie rationnelle et géométrique, qui célèbre l’ordre divin à travers la perfection des formes.

- Analyse de l’extérieur : Les proportions deviennent plus grandes. Les contreforts sont souvent plus élaborés, avec des auvents à pignon et à crochets sur leurs faces. Les fenêtres deviennent beaucoup plus grandes, divisées par des meneaux de pierre en deux, trois ou plus de lumières, avec le linteau rempli de tracés de cercles, de trèfles et de quadrilobes feuillagés.

- Analyse de l’intérieur : La conception des piliers est consolidée ; les fûts détachés de la période du Lancet se fondent en un seul pilier solide de section complexe et moulée, souvent sur un plan en « triangle sphérique ». Le triforium commence à décliner ; Sharpe note qu’il est « considérablement réduit en taille et en importance, et qu’il est entièrement subordonné à l’étage des clercs ». Dans certains cas, il devient une simple arcade basse et feuillue. L’arcade intérieure du passage de l’étage Clere disparaît complètement, remplacée par un seul arc couvrant toute la baie.

- Ornementation clé : La dent de chien disparaît, remplacée vers la fin de la période par la fleur en boule– une fleur globulaire à trois pétales enfermant une petite boule. La sculpture du feuillage devient beaucoup plus naturaliste, avec des espèces identifiables comme le chêne, le lierre et l’érable, rendues avec un réalisme exquis.

- Exemples : le « Angel Choir » de la cathédrale de Lincoln, les salles capitulaires de Westminster et de Salisbury, et la nef de la cathédrale de Lichfield.

VI. La période curviligne (1315 – 1360)

Principale caractéristique : Tracé de fenêtre fluide, en forme de flamme, basé sur la courbe inversée ou Ogee.

La philosophie architecturale : C’est le deuxième style crucial que Sharpe a séparé de la catégorie générale « Décorée ». La géométrie rationnelle et statique de l’époque précédente se dissout dans le mouvement, la passion et la grâce opulente. La ligne rigide du compas est abandonnée au profit d’une ligne sinueuse et fluide. C’est le style le plus lyrique et le plus flamboyant de tous les styles gothiques anglais.

- Analyse extérieure : La courbe Ogee est omniprésente – dans les lignes principales du tracé des fenêtres, dans les auvents au-dessus des niches et des tombes, et même dans le profil des moulures. Les tracés deviennent incroyablement complexes et variés, créant des motifs fluides, réticulés (en forme de filet) ou en forme de flamme. Les parapets sont souvent percés de quadrilobes fluides.

- Analyse de l’intérieur : L’impression de fluidité se poursuit à l’intérieur. Les piliers sont souvent disposés sur un plan en forme de losange, et une caractéristique essentielle apparaît : les moulures continues, où les moulures de l’arc descendent sans interruption le long du pilier jusqu’au sol, sans l’intervention d’un chapiteau. Le triforium disparaît pratiquement, souvent réduit à un bandeau de lambris sous la fenêtre de l’étage de la Clère. La voûte devient beaucoup plus complexe, avec l’ajout de nervures intermédiaires (tierceron) et de nervures de liaison (lierne) qui créent des motifs complexes en forme d’étoile sur le plafond.

- Ornementation principale : le feuillage devient moins naturaliste et plus stylisé, avec des formes « froissées » ou « d’algues » distinctives. Le petit patera carré à quatre feuilles est un motif décoratif courant.

- Exemples : la fenêtre orientale de la cathédrale de Carlisle, le chœur de la cathédrale d’Ely (les trois travées orientales) et le transept sud de la cathédrale de Chester.

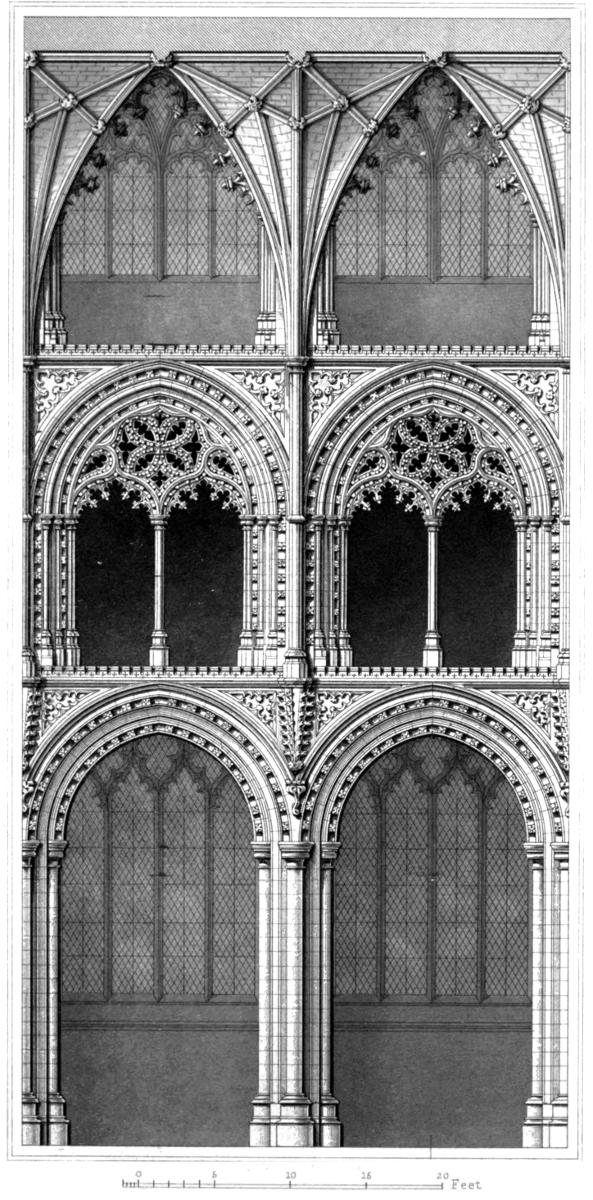

VII. La période rectiligne (ou perpendiculaire) (1360 – 1550)

Principale caractéristique : L’accent est mis sur des lignes verticales et horizontales fortes dans les traceries, les lambris et la conception générale.

Philosophie architecturale : Ce style typiquement anglais est une réaction spectaculaire contre les excès de fluidité du style curviligne. Il s’agit d’une architecture d’espaces immenses et lumineux, structurés par une grille rigide d’ordre divin. L’objectif était de créer des intérieurs élevés et unifiés, où les murs se dissolvaient en de vastes écrans lumineux de pierre et de verre.

Principaux exemples : la chapelle du King’s College, à Cambridge, est l’aboutissement suprême de ce style. Les chœurs des cathédrales de Gloucester et d’York sont de magnifiques exemples antérieurs, et la chapelle d’Henri VII à l’abbaye de Westminster en est l’expression finale et la plus ornée.

Analyse extérieure : Le caractère de la fenêtre est entièrement modifié. Les barres verticales en pierre(meneaux) ne se ramifient plus en courbes fluides, mais se prolongent jusqu’à l’arc principal, souvent entrecoupées de barres horizontales(traverses), ce qui donne aux grandes fenêtres l’aspect d’un « grand gril ». Les murs, surtout dans les bâtiments les plus riches, sont entièrement recouverts de panneaux de pierre rectangulaires.

Analyse de l’intérieur : L’intérieur devient un espace vertical unique et unifié. Le Triforium est maintenant complètement supprimé, sa place étant prise par une continuation du lambris de l’étage Clere jusqu’au sommet de l’arcade principale. Cela crée une vaste élévation à deux étages d’arcades et de fenêtres. Les piliers sont hauts et minces, avec des moulures peu profondes qui se poursuivent souvent sans interruption autour de l’arc. L’innovation la plus spectaculaire est la voûte en éventail, où des nervures de même courbure rayonnent à partir de l’arbre de soutien, créant un effet de cône à couper le souffle. L’arc aplati à quatre centres ou arc Tudor devient la marque de fabrique de la période ultérieure.

Ornementation principale : les ornements comprennent la rose Tudor et des feuilles carrées stylisées et plates. Les sculptures grotesques et les gargouilles deviennent courantes sur les corniches.

Comparaison architecturale détaillée à travers les époques gothiques

Pour voir l’évolution plus en détail, ce tableau compare les éléments architecturaux clés des quatre grandes périodes gothiques.

| Élément architectural | IV. LANCET (1190-1245) | V. GÉOMÉTRIQUE (1245-1315) | VI. CURVILIGNE (1315-1360) | VII. RECTILIGNE (1360-1550) |

| Tracé des fenêtres | Aucune. Lancettes simples et pointues utilisées seules ou en groupe. | Tracé en barres inventé : motifs basés sur des cercles parfaits, des trèfles et des quadrilobes. | Tracerie fluide : motifs complexes en forme de flamme basés sur la courbe Ogee en forme de S. | Tracerie quadrillée : meneaux verticaux puissants et traverses horizontales. |

| Piliers | Une colonne centrale entourée d’un ensemble de fûts détachés et élancés. | Les fûts détachés se fondent en un seul pilier solide de section moulée complexe. | Plan élancé en forme de losange. Les moulures sont souvent continues jusqu’au sol. | Hautes, minces, avec des moulures peu profondes qui sont souvent en continuité avec l’arc. |

| Voûtes | Voûtes simples, quadripartites aiguës ou sexpartites à nervures. | Toujours simples, mais avec des bossages plus richement sculptés aux intersections des nervures. | Les voûtes complexes à liernes : des nervures décoratives supplémentaires (liernes) créent des motifs en forme d’étoiles. | La voûte en éventail est inventée : des cônes de nervures en pierre rayonnent vers le haut en forme d’éventail. |

| Ornement clé | Fleur à quatre feuilles, petite et pyramidale. | Fleur de boule : fleur globuleuse à trois pétales. Feuillage très naturaliste. | Feuillage froissé, ressemblant à des algues. La petite fleur carrée « patera ». | La rose Tudor, au feuillage aplati et stylisé. Boiseries rectangulaires sur les murs. |

| Triforium | Arcade proéminente et ouverte d’arcs brisés. | Réduit en taille et en importance, devenant subordonné à l’étage Clere. | Elle disparaît presque entièrement, souvent remplacée par un panneau ou un bandeau décoratif. | La fenêtre de l’étage supérieur se prolonge jusqu’à l’arcade principale. |

Conclusion

Au cours de ce voyage à travers les sept périodes d’Edmund Sharpe, nous sommes passés de la forteresse lourde et terrienne de l’ère normande à la maison de verre lumineuse du style rectiligne. Nous avons vu l’arc se transformer d’un simple demi-cercle en une pointe acérée et aspirante, puis s’aplatir en un large et élégant arc Tudor. Nous avons vu le mur solide des Normands d’abord percé par de minces lancettes, puis ouvert en de glorieux motifs géométriques, puis dissous en un réseau fluide de pierres, et enfin organisé en une vaste grille ordonnée.

Edmund Sharpe a fourni un cadre logique, la clé d’une bibliothèque fermée à clé. Son système nous permet de regarder avec compréhension, de voir les changements subtils et profonds qui marquent le passage du temps et l’évolution de la créativité humaine. La prochaine fois que vous vous trouverez dans l’une de ces magnifiques structures, écoutez les échos du passé, regardez attentivement l’histoire racontée dans ses pierres, et vous détiendrez la clé qui vous permettra de lire cette histoire pour vous-même.