Der Übergang von der Architekturschule zur Berufspraxis wird oft als Eintritt in ein neues Universum beschrieben. Während den Schülern in Klassenzimmern und Ateliers technische Fertigkeiten und ein kreativer Rahmen vermittelt werden, ist die emotionale Landschaft der Praxis in der realen Welt noch immer Neuland. Dieser Übergang ist zwar aufregend, bringt aber auch Verletzlichkeit, Selbstzweifel und die Notwendigkeit mit sich, sich an unvorhergesehene Herausforderungen anzupassen. Das Verständnis dieser emotionalen Wahrheiten dient nicht nur dem Überleben; Es geht darum, auf einem Gebiet erfolgreich zu sein, in dem Kreativität und Pragmatismus zusammenkommen müssen.

Umgang mit dem Hochstapler-Syndrom und Selbstzweifeln

Stellen Sie sich vor, Sie stehen mit Plänen in der Hand auf einer Baustelle und ein Bauunternehmer bittet Sie, eine Entwurfsentscheidung zu begründen. Das Vertrauen, das Sie in Studiokritiken empfanden, verflüchtigt sich plötzlich. Das Hochstapler-Syndrom – der nagende Glaube, man sei trotz überwältigender Beweise für die eigene Kompetenz nicht qualifiziert – ist bei Architekten am Anfang ihrer Karriere weit verbreitet. Dieses Phänomen ist häufig auf den Vergleich mit erfahrenen Fachleuten oder auf die Angst zurückzuführen, dass sich akademische Leistungen nicht in praxistaugliche Fachkenntnisse umsetzen lassen.

Der Schlüssel zur Überwindung dieses Problems ist,jedermannsEs geht darum, zu akzeptieren, dass man irgendwo angefangen hat. Die Kluft zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung ist kein persönliches Versagen, sondern ein natürlicher Teil der Entwicklung. Beispielsweise könnte ein junger Architekt, der in einem Unternehmen arbeitet, zögern, seine Ideen bei Besprechungen zu äußern, weil er befürchtet, als „unrealistisch“ wahrgenommen zu werden. Erfahrene Kollegen schätzen jedoch oft neue Perspektiven, auch wenn diese einer Verfeinerung bedürfen.

Zu den realen Anwendungen zählen Unternehmen, die eine Kultur der „Keine dummen Fragen“ fördern und in denen Mentoring-Programme die Lernkurve normalisieren. Betrachten wir den Fall von Maria, einer jungen Absolventin, die sich bei ihrer ersten Projektbeurteilung fehl am Platz fühlte. Indem er seine Zweifel offen mit einem leitenden Designer diskutierte, erfuhr er, dass der innovative Materialvorschlag, den er zunächst in Gedanken abgelehnt hatte, später in die Nachhaltigkeitsstrategie des Projekts integriert wurde.

Den Schock realer Erwartungen bewältigen

In der Schule kann ein Projekt ausschließlich nach der Kreativität beurteilt werden. In der Praxis muss Kreativität mit Budgets, Flächennutzungsvorschriften und Kundenanforderungen vereinbar sein. Der Schock dieser Einschränkungen kann sich wie eine kreative Zwangsjacke anfühlen. Beispielsweise verbringt ein Hochschulabsolvent möglicherweise Wochen mit dem Entwurf einer Fassade mit komplexer Geometrie, die dann aber aus Kostengründen oder aufgrund technischer Einschränkungen vereinfacht werden muss.

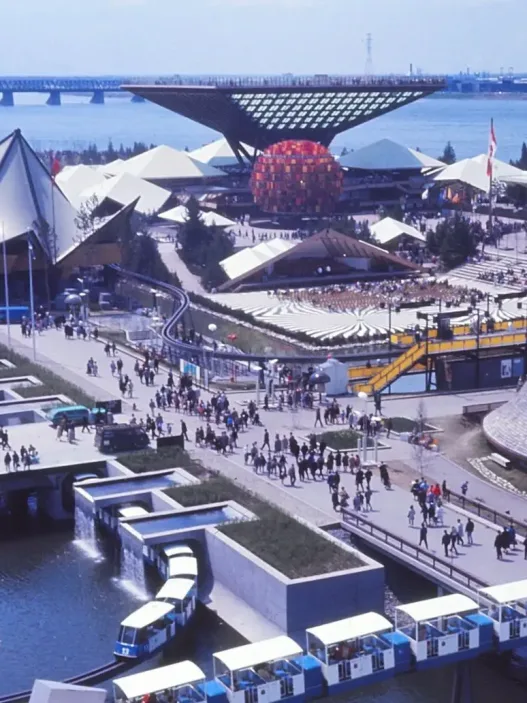

Dieser Wandel erfordert eine Neudefinition des Erfolgs. In der realen Architektur geht es nicht um eine kompromisslose Vision, sondern um die Balance zwischen Idealen und Machbarkeit. Nehmen wir zum Beispiel Amir, der in eine Firma eintritt, die auf Wohnungsrenovierungen spezialisiert ist. Seine erste Aufgabe – die Neugestaltung einer Küchenplanung – erschien im Vergleich zu seiner Abschlussarbeit über futuristische Stadtzentren banal. Mit der Zeit erkannte er, dass er durch kleinere Projekte seine Verhandlungsfähigkeiten und seine Fähigkeit, mit Kunden zu kommunizieren, verbessern konnte, was sich später bei größeren Aufträgen als von unschätzbarem Wert erweisen sollte.

Der Schlüssel liegt darin, Einschränkungen als kreative Katalysatoren umzudeuten. Eine Budgetobergrenze kann zu einer kreativen Wiederverwendung von Materialien inspirieren, während ein strikter Zeitplan den Entscheidungsprozess rationalisieren kann. Firmen wie Studio Gang sind ein Beispiel hierfür, indem sie ortsspezifische Herausforderungen, wie etwa die strengen Winter in Chicago, in Impulse für innovative, klimagerechte Designs umwandeln.

Die emotionale Achterbahnfahrt früher Misserfolge überwinden

Rückschläge zu Beginn der Karriere – ein abgelehntes Angebot, eine Fehlkommunikation mit einem Bauunternehmer oder ein während der Bauphase entdeckter Konstruktionsfehler – können sich katastrophal anfühlen. Doch gerade diese Momente sind oft die besten Lehrmeister. Die emotionale Belastung ist real, aber die Belastbarkeit wird gestärkt, wenn Misserfolge als Sprungbrett und nicht als Sackgasse betrachtet werden.

Nehmen Sie die Geschichte von Luis, der ein Gemeindezentrum mit einem dramatischen freitragenden Dach entworfen hat. Während der Bauphase wiesen die Ingenieure auf strukturelle Risiken hin, sodass in letzter Minute Umkonstruktionen erforderlich wurden. Obwohl das Gebäude zunächst abgerissen wurde, entwickelte Luis gemeinsam mit dem Team eine Hybridlösung aus Holz und Stahl, die zum bestimmenden Merkmal des Projekts wurde. Durch diese Erfahrung lernte er die Bedeutung iterativen Designs und interdisziplinärer Zusammenarbeit.

Das Akzeptieren von Misserfolgen erfordert eine Änderung der Denkweise. Firmen wie BIG (Bjarke Ingels Group) verfolgen die Philosophie „Schnell scheitern, schneller lernen“ und fördern die schnelle Entwicklung von Prototypen und das Testen von Ideen in Umgebungen mit geringem Risiko. Für junge Architekten kann dies bedeuten, den Kunden frühzeitig mehrere Konzeptskizzen vorzulegen und so den Druck zu verringern, beim ersten Versuch eine „perfekte“ Lösung liefern zu müssen.

Lernen, Unsicherheit und ständigen Wandel zu akzeptieren

Architektur ist ein Bereich, der ständig in Bewegung ist. Der Code entwickelt sich weiter, die Technologien entwickeln sich weiter und die Kundenanforderungen ändern sich mitten im Projekt. Für diejenigen, die an strukturierte Unterrichtsstunden gewöhnt sind, kann dieser Wechsel zwischen Unterrichtsstunden und Uhrzeiten verwirrend sein. Dennoch ist Anpassungsfähigkeit praktisch eine Superkraft.

Denken Sie an den Aufstieg des nachhaltigen Designs. Vor einem Jahrzehnt waren Netto-Null-Gebäude ein Nischenbereich; heute ist es eine globale Priorität geworden. Architekten, die sich einst auf traditionelle Methoden spezialisierten, arbeiten heute mit Klimawissenschaftlern und Datenanalysten zusammen. Ana, eine junge Absolventin, lernte bei der Arbeit den Umgang mit Software zur CO2-Verfolgung – ein Tool, das nie in ihrem Lehrplan enthalten war. Anstatt Widerstand zu leisten, akzeptierte sie die Ungewissheit, nahm an Workshops teil und leitete schließlich die Nachhaltigkeitsinitiativen ihres Unternehmens.

Die Fähigkeit zur Neuausrichtung wird durch Praktiken wie partizipatives Design gestärkt, bei dem Projekte durch Community-Feedback iterativ geformt werden. Bei einem Wohnbauprojekt in Rotterdam beispielsweise änderten die Architekten die Grundrisse auf Grundlage der Meinungen der Anwohner viele Male und betrachteten den Wandel als einen Weg hin zur Inklusivität.

Resilienz durch die Unterstützung von Gleichaltrigen und Mentoren finden

Der Weg von der Wissenschaft in die Praxis verläuft reibungsloser, wenn man ihn mit einfühlsamen Kollegen und Mentoren teilt, die einem den Weg weisen. Informelle Kaffeegespräche, unternehmensweite Kritiken oder Branchengruppen wie das AIA (American Institute of Architects) schaffen Ökosysteme der Unterstützung.

Mentoring verwandelt abstrakte Herausforderungen in überschaubare Lektionen. Als Sofia mit Kundenkonflikten kämpfte, teilte ihr Mentor eine einfache, aber tiefgreifende Erkenntnis mit ihr: „Erst zuhören, dann entwerfen.“ Indem Sofia den Kundenberichten Vorrang vor unmittelbaren Lösungen gab, konnte sie Vertrauen aufbauen und die verborgenen Bedürfnisse aufdecken, die ihre Entwürfe prägten.

Peer-Netzwerke dienen auch als Resonanzboden. Nach langen Tagen bildeten Julia und ihre Kollegen eine „Brainstorming“-Gruppe, in der sie ihre Geschichten und Strategien austauschten. Bei diesen Treffen wurden gemeinsame Probleme normalisiert und die Isolation in kollektive Problemlösung verwandelt.

Bei Firmen wie Foster + Partners ist Mentoring ein fester Bestandteil der Karriereentwicklung, wobei Junioren mit Senior-Mitarbeitern zur kontinuierlichen Betreuung zusammengebracht werden. Solche Systeme erinnern junge Architekten daran, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, um Hilfe zu bitten, und dass sich ihr Beruf dadurch weiterentwickelt.

Beim Übergang von der Schule in die Praxis geht es weniger darum, Zweifel auszuräumen, als diese durch Neugier und Gemeinschaft zu überwinden. Jede emotionale Herausforderung, ob Selbstzweifel, Versagen oder Unsicherheit, trägt den Keim des Wachstums in sich. Unter Berücksichtigung dieser Realitäten bauen Architekten nicht nur Strukturen; Darüber hinaus entwickeln sie die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, die eine dauerhafte Karriere ausmachen. Das Wichtige ist, weiterhin zu gestalten, nicht nur auf dem Papier, sondern in der Art und Weise, wie wir an unser sich entwickelndes Selbst herangehen.

Praktische Herausforderungen für neue Absolventen

Absolventen des Architekturstudiums erkennen beim Eintritt ins Berufsleben schnell, dass die Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen, weit über Zeichentische und Designsoftware hinausgehen. Der Übergang von der Wissenschaft zur Praxis ist ein Prozess, bei dem theoretisches Wissen auf die chaotischen und unvorhersehbaren Realitäten der Baubranche trifft und Idealismus und Pragmatismus kollidieren. Vom Beherrschen unbekannter Werkzeuge bis zum Entschlüsseln der unausgesprochenen Regeln der Unternehmenskultur müssen neue Architekten lernen, sich im Labyrinth der Anforderungen zurechtzufinden und ihren Wert in oft druckvollen Umgebungen zu beweisen.

Die Lücke zwischen akademischer Theorie und praktischen Fähigkeiten schließen

In der Schule könnte ein Schüler ein Museum mit geschwungenen Bögen und eindrucksvollen Atrien entwerfen, das für seine konzeptionelle Kühnheit gefeiert wird. In der Praxis kann es für denselben Absolventen beispielsweise erforderlich sein, den Grundriss eines Badezimmers zu entwerfen oder die Tragfähigkeit eines Balkens zu berechnen. Die Kluft zwischen großen Visionen und deren detaillierter Umsetzung kann erschütternd sein. Während bei akademischen Projekten oft Innovation im Vordergrund steht, erfordert professionelle Arbeit Präzision, Machbarkeit und ein Verständnis dafür, wie sich Materialien in der realen Welt verhalten.

Diese Diskrepanz wird in Momenten wie Evas erstem Besuch vor Ort deutlich. Frisch von der Schule war er von seiner Fähigkeit überzeugt, einen nachhaltigen Bürokomplex zu entwerfen. Doch als ihn ein Bauunternehmer bat, die genaue Art der Isolierung für eine Hohlraumwand anzugeben, erstarrte er. In den Unterrichtsdiskussionen zum Thema passives Design wurden Herstellerkataloge oder Wärmebrücken nicht behandelt. Um diese Lücke zu schließen, bedarf es Bescheidenheit und der Bereitschaft, von den Erfahrenen auf diesem Gebiet zu lernen.

Zukunftsorientierte Unternehmen gehen auf dieses Problem ein, indem sie Absolventen mit Bauleitern zusammenbringen oder Workshops zu Materialeigenschaften veranstalten. Bei Snøhetta beispielsweise begleiten junge Architekten Ingenieure häufig in den frühen Projektphasen, um abstrakte Konzepte in baubare Details umzusetzen. Mit der Zeit verwandeln diese Erfahrungen theoretisches Wissen in anwendbare Weisheit.

Softwarekompetenz und die Überwindung technologischer Barrieren

An Architekturschulen wird Software gelehrt, allerdings selten auf die Art und Weise, wie Unternehmen sie nutzen. Ein Student beherrscht Rhino möglicherweise für skulpturale Formen, stolpert aber, wenn er aufgefordert wird, Konstruktionsdokumente in Revit zu erstellen. Oder sie sind hervorragend darin, sonnenbeschienene Szenen in V-Ray zu erstellen, haben aber keine Erfahrung mit Kollisionserkennungstools wie Navisworks. Der Druck, fehlerfreie Modelle unter Zeitdruck abzuliefern, kann selbst den technisch versiertesten Absolventen überfordern.

Nehmen wir Raj, der in eine auf Hochhausbau spezialisierte Firma eintritt. Sein akademisches Portfolio umfasste parametrische Designs, aber seine erste Aufgabe – die Aktualisierung eines BIM-Modells für ein Krankenhaus – erforderte eine sorgfältige Ebenenverwaltung und Koordination mit MEP-Ingenieuren. Er verbrachte seine Nächte damit, Revit-Tastenkombinationen neu zu lernen und die Dateibenennungsprotokolle der Firma zu entschlüsseln. Es war zwar frustrierend, aber die Belohnung war groß: Innerhalb weniger Monate war BIM die erste Wahl, wenn es um die Optimierung von Arbeitsabläufen ging.

Der Schlüssel liegt darin, Software als lebendiges Toolset und nicht als statische Fähigkeit zu betrachten. Firmen wie Zaha Hadid Architects investieren in fortlaufende Technologieschulungen, da sie wissen, dass sich die Werkzeuge ebenso schnell weiterentwickeln wie die Designtrends. Auch Plattformen wie LinkedIn Learning oder die Zertifizierungsprogramme von Autodesk helfen Absolventen dabei, Lücken selbstständig zu schließen.

Konstruktionsdetails und Bauvorschriften im Einsatz verstehen

Der Entwurf einer schwebenden Glastreppe eines Studenten erntet in einer Studiobewertung möglicherweise Lob, in der Praxis muss dieselbe Treppe jedoch Brandschutzbestimmungen, Zugänglichkeitsstandards und statische Grenzwerte einhalten. Bauvorschriften bilden einen unsichtbaren Rahmen, der jede Entscheidung beeinflusst. Dennoch werden sie in den Schulen selten umfassend gelehrt.

Als Leah ihr erstes Projekt mit gemischter Nutzung entwarf, war ihr nicht bewusst, dass offene Einzelhandelsflächen gegen die örtlichen Ausgangsvorschriften verstießen. Der Projektmanager hat das Problem bei einer Überprüfung hervorgehoben und Leah hat mehrere Tage damit verbracht, die Layouts so zu überarbeiten, dass sie dem Code entsprachen, was einem Crashkurs in Bescheidenheit gleichkam. Mit der Zeit lernte er durch das Studium von Gerichtsbarkeitshandbüchern und die Zusammenarbeit mit Kodex-Beratern, neuen Vorschriften zuvorzukommen.

In der realen Welt erfolgt Lernen oft durch Versuch und Irrtum. Unternehmen wie Gensler integrieren die Code-Compliance in die frühen Designphasen und verwenden Checklisten und digitale Tools wie UpCodes, um potenzielle Probleme zu kennzeichnen. Die Lektion für die Absolventen ist klar: Schönes Design ist bedeutungslos, wenn es nicht legal umgesetzt werden kann.

Anpassung an die schnelllebige Arbeitsumgebung eines Unternehmens

In der Schule kann sich ein Projekt über ein Semester erstrecken; In der Praxis werden Liefertermine in Tagen oder Stunden gemessen. Berufseinsteiger müssen mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen – Zeichnungen überarbeiten, E-Mails von Kunden beantworten, an Besprechungen auf der Baustelle teilnehmen – und sich gleichzeitig an den Rhythmus eines Unternehmens anpassen. Der Wechsel vom reflektierenden Tempo der Studioarbeit zu den reaktiven Anforderungen des Übens kann ein Burnout auslösen.

Carlos musste dies auf die harte Tour lernen. In ihrem ersten Job erhielt sie drei gleichzeitige Projekte: die Renovierung eines Cafés, eine Zonenanalyse für einen Bauträger und die Einreichung einer Wettbewerbsbewerbung. Von Anfang an ging er an jeden von ihnen mit der gleichen Sorgfalt heran, die er auch seiner Abschlussarbeit widmen würde. Doch als verpasste Termine Kritik hervorriefen, wurde ihm klar, dass Effizienz genauso wichtig ist wie Spitzenleistung. Er begann, Zeitblockierungstechniken anzuwenden und Aufgaben nach Dringlichkeit zu priorisieren – eine Fähigkeit, die ihm kein Studio beigebracht hatte.

Fortschrittliche Unternehmen verringern diesen Druck, indem sie die Arbeitsbelastung schrittweise erhöhen und eine offene Kommunikation fördern. Mentoren können Absolventen raten, Aufgaben in „schnelle Erfolge“ (z. B. die Erstellung eines Kundenmemorandums) und „tiefgreifende Arbeit“ (z. B. die Verfeinerung eines Designschemas) aufzuteilen und ein Gleichgewicht zwischen Produktivität und Kreativität herzustellen.

Übergang von Studioprojekten zu kundenorientierter Arbeit

In der Schule ist der Kunde oft eine abstrakte Größe; ein Professor oder ein hypothetischer Benutzer. In der Praxis haben die Kunden starke Meinungen, wechselnde Prioritäten und Budgets, die ihre Designentscheidungen bestimmen. Den Umgang mit dieser Dynamik zu erlernen, ist eine Kunst.

Mayas Weckruf kam während ihrer ersten Kundenpräsentation. Er verbrachte Wochen damit, ein Konzept für einen Rückzugsort am Seeufer auszuarbeiten, doch der Kunde lehnte es als „zu modern“ ab. Anstatt seine Vision zu verteidigen, forderte ihn der Projektleiter auf, Fragen zu stellen: Welche Erinnerungen verband der Kunde mit Seen? Welche Materialien fühlten sich für sie „heiß“ an? Im Dialog arbeitete Maya an einem Design, das rustikales Holz mit modernen Linien verband, und erreichte einen Kompromiss, der beide Parteien zufriedenstellte.

Erfolgreiche Kundenbeziehungen basieren auf Empathie und Kommunikation. Firmen wie Olson Kundig schulen ihre Mitarbeiter in aktiven Zuhörtechniken, damit die Entwürfe die Wünsche der Kunden widerspiegeln und nicht das Ego der Architekten. Absolventen lernen, dass der Widerstand eines Kunden keine Ablehnung von Kreativität, sondern eine Aufforderung zur Zusammenarbeit darstellt.

Die praktischen Herausforderungen für den Berufseinstieg in die Architektur sind keine Hindernisse, sondern Übergangsriten. Ob es darum geht, Bauvorschriften zu entziffern oder einen skeptischen Kunden zu besänftigen: Jedes Hindernis stärkt das Muskelgedächtnis, das für langfristigen Erfolg erforderlich ist. Beim Übergang von der Wissenschaft geht es weniger um die Aufgabe des Idealismus als vielmehr darum, ihn in der Realität zu verankern. Indem sie diese Herausforderungen als Wachstumschancen begreifen, können Hochschulabsolventen nicht nur in der Berufswelt überleben, sondern diese auch Detail für Detail, Termin für Termin und Gespräch für Gespräch neu gestalten.

Frühe Karriereentwicklung und berufliches Wachstum

Die ersten Jahre einer Architektenkarriere sind eine Feuerprobe. Es ist eine Zeit des schnellen Lernens, der Anpassung und der Selbstfindung. Zwar ist die Freude über einen Job oder ein Praktikum unbestreitbar, doch der Weg zur beruflichen Weiterentwicklung verläuft selten geradlinig. Berufsanfänger müssen sich in einem Labyrinth konkurrierender Prioritäten zurechtfinden: Sie müssen ihre technischen Fähigkeiten entwickeln, Beziehungen aufbauen und ihre kreative Ader bewahren, während sie gleichzeitig die Anforderungen von Kunden und Unternehmen erfüllen. In dieser Phase geht es nicht nur darum, eine Leiter zu erklimmen. Es geht darum, eine Grundlage zu schaffen, die robust genug ist, um sich im Laufe des Lebens weiterentwickelnde Ziele zu unterstützen.

Suchen Sie sich einen Mentor und lernen Sie von erfahrenen Fachleuten

Mentoring ist für viele junge Architekten ein Kompass, der sie durch unbekanntes berufliches Terrain führt. Anders als Professoren in der Schule bieten Mentoren in der Praxis Erkenntnisse, die auf jahrelanger Erfahrung im Umgang mit Budgets, Kundenkonflikten und Überraschungen auf der Baustelle beruhen. Ihre Weisheit findet sich nicht in Lehrbüchern, sondern in Geschichten von Triumphen und Fehltritten.

Als Javier in ein mittelgroßes Unternehmen eintrat, fühlte er sich von der Komplexität der Gesundheitsprojekte überfordert. Sein Mentor, ein erfahrener Architekt mit zwanzig Jahren Erfahrung, erklärte nicht nur die Protokolle zur Infektionskontrolle; Außerdem erläuterte er, wie die Designintegrität bei Value-Engineering-Sitzungen geschützt werden kann. Während Kaffeepausen und Exkursionen lernte Javier, zwischen den Zeilen des Kundenfeedbacks zu lesen und regulatorische Hürden vorherzusehen.

Effektives Mentoring gedeiht in Umgebungen, in denen Neugier belohnt wird. Firmen wie Perkins & Will formalisieren dies durch „Buddy-Systeme“, bei denen Junioren mit Senioren für ein strukturiertes Mentoring zusammengebracht werden. Mentoring kann aber auch ganz natürlich entstehen, wenn Sie einen Projektleiter um Feedback zu einer Detailzeichnung bitten oder einem Kollegen freiwillig bei einem komplexen Genehmigungsantrag helfen. Das Wichtigste ist, Beziehungen mit Demut und Lernbereitschaft anzugehen.

Networking in einer wettbewerbsintensiven Branche

In der Architektur bestimmt oft die Bekanntschaft, was man baut. Beim Networking geht es nicht um den geschäftlichen Austausch auf Cocktailpartys. Es geht darum, echte Verbindungen aufzubauen, die auf gemeinsamer Neugier basieren. Für Introvertierte oder Menschen, die neu in einer Stadt sind, kann dies entmutigend sein. Doch jede Interaktion – sei es auf einer Konferenz, einer Community-Design-Charrette oder sogar einem LinkedIn-Kommentarthread – birgt Potenzial.

So kam es etwa bei Priya, die ihren Traumjob in einem Restaurierungsstudio nicht über ein Jobportal, sondern durch die Empfehlung eines Professors bekam. Während ihres Graduiertenstudiums arbeitete sie ehrenamtlich für eine gemeinnützige Naturschutzorganisation vor Ort und kam später mit einem Vorstandsmitglied in Kontakt, das sie für eine Stelle empfahl. Seine Geschichte macht deutlich, dass Netzwerke nicht über Nacht entstehen, sondern durch kontinuierliche Beteiligung und Beitragsbereitschaft vorangetrieben werden.

Junge Architekten können klein anfangen. Durch den Beitritt zu Gruppen wie der Architecture Lobby oder die Teilnahme an AIA-Chapter-Meetings haben Sie die Möglichkeit, Kollegen kennenzulernen, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Online-Plattformen wie die Foren von Dezeen oder Instagram-Communitys (z. B. @archidaily) fördern den globalen Dialog. Das Ziel besteht nicht darin, Visitenkarten zu sammeln, sondern Beziehungen aufzubauen, bei denen beiden Parteien Informationen und Chancen zufließen.

Lebenslanges Lernen und berufliche Weiterentwicklung fördern

Architektur ist eine Disziplin, in der Stagnation ein Karriererisiko darstellt. Vorschriften ändern sich, Materialien werden erneuert und Nachhaltigkeitsstandards verbessern sich jedes Jahr. Die erfolgreichsten Architekten bilden sich durch den Erwerb von Zertifikaten, Workshops und sogar interdisziplinären Fähigkeiten weiter.

Als Kai, ein junger Designer, bemerkte, dass sich sein Unternehmen zunehmend auf biophiles Design konzentrierte, meldete er sich für einen Onlinekurs in ökologischer Psychologie an. Ihr neues Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur hat nicht nur ihre Projekte bereichert, sondern sie auch zu einer Anlaufstelle für Kunden gemacht, die an Wellness-Räumen interessiert sind. Ebenso erkennen Unternehmen wie SOM, dass die Entwicklung von Fähigkeiten sowohl dem Einzelnen als auch der Praxis zugutekommt, indem sie Mitarbeitern, die eine LEED-Akkreditierung oder eine Schulung im parametrischen Design erhalten, Stipendien anbieten.

Lebenslanges Lernen bedeutet, auch über die Architektur hinaus neugierig zu bleiben. Während eine Ausbildung im Fotografieren den Blick für Bildkompositionen schärfen kann, kann ein Rhetorikkurs die Art und Weise verändern, wie ein junger Architekt seine Ideen präsentiert. Die Lektion ist klar: Wachstum entsteht, wenn Sie Ihre Komfortzone verlassen.

Mit kreativer Vision die Anforderungen von Kunden und Unternehmen in Einklang bringen

Jeder Architekt kämpft mit einem Spannungsfeld: Wie viel von meinem persönlichen Sinn für Design muss ich opfern, um einem Kunden zu gefallen oder in den Stil eines Unternehmens zu passen? Berufsanfänger haben oft Angst, Kompromisse einzugehen und sich zu verkaufen. Tatsächlich jedoch basieren die meisten Projekte auf Zusammenarbeit und nicht auf der Leistung einzelner Genies.

Lenas Durchbruch kam bei einem Boutique-Hotel-Projekt. Der Kunde bestand auf einer traditionellen Ästhetik, die mit seinem minimalistischen Ansatz kollidierte. Statt Widerstand zu leisten, schlug er subtile Neuerungen vor: versteckte LED-Beleuchtung in Kronenleisten, modulare Möbel, die den Charme der Epoche mit moderner Funktionalität verbanden. Dem Kunden gefiel die Fusion und Lena entdeckte, dass Einschränkungen die Kreativität fördern, anstatt sie zu unterdrücken.

Firmen wie Diller Scofidio + Renfro schaffen diese Balance perfekt, indem sie avantgardistische Konzepte mit rigorosen Problemlösungsmethoden kombinieren. Die Herausforderung für junge Architekten besteht darin, ihre Ideen zu verteidigen und gleichzeitig offen für Neuerungen zu bleiben. Dieser Tanz erfordert emotionale Intelligenz; Es ist wichtig zu wissen, wann man einem Designprinzip treu bleiben und wann man sich anpassen muss.

Praktika und Einstiegspositionen als Sprungbrett nutzen

Praktika werden oft als „Plackerei“ angesehen – das Drucken von Zeichnungen, Bearbeiten von Materialmustern oder Korrekturlesen von Dokumenten. Allerdings sind diese Rollen ein fruchtbarer Boden für Beobachtungen und den Aufbau von Beziehungen. Der Unterschied zwischen Stagnation und Wachstum liegt im proaktiven Engagement.

Diego, der ein Praktikum bei einem kleinen Städteplanungsbüro machte, hatte die Angewohnheit, früh zu kommen, um die Projektdateien durchzusehen, bevor die anderen eintrafen. Ihm fielen immer wieder Probleme mit der Einhaltung der Barrierefreiheit bei Lageplänen auf und er brachte sich die ADA-Standards mithilfe kostenloser Online-Ressourcen selbst bei. Als sie während einer Teambesprechung auf einen möglichen Verstoß aufmerksam machte, wurde sie aufgrund ihrer Initiative zur Associate Accessibility Consultant des Unternehmens befördert.

Einstiegspositionen bieten auch die Möglichkeit, Nischenbereiche kennenzulernen. Ein unerfahrener Zeichner kann beim Dokumentieren einer Renovierung seine Leidenschaft für den Denkmalschutz entdecken. Ein Praktikant, der an einem Projekt im Gastgewerbe arbeitet, könnte sich in die Lichtgestaltung verlieben. Das Wichtigste ist, jede noch so banale Aufgabe als ein Fenster zu den enormen Möglichkeiten des Berufs zu sehen.

Bei der frühen Karriereentwicklung in der Architektur geht es eher um die Entwicklung einer Denkweise als eines Ziels. Es geht darum, Mentoren als Mitarbeiter, Netzwerke als Gemeinschaften und Herausforderungen als Einladungen zur Innovation zu sehen. Erfolgreiche Architekten sind diejenigen, die im Herzen Schüler bleiben. Sie sind neugierig, anpassungsfähig und haben keine Angst, ihre eigenen beruflichen Pläne neu zu überdenken. Der Erfolg wird nicht an der Geschwindigkeit der Beförderungen gemessen, sondern an der Tiefe der eigenen Entwicklung, der Stärke der eigenen Beziehungen und der stillen Befriedigung, zu sehen, wie sich aus einer Skizze ein Ort entwickelt, der Leben prägt. Die dauerhaftesten Strukturen in diesem Bereich bestehen nicht nur aus Stahl und Glas; Es basiert auf Belastbarkeit, Neugier und dem Mut, weiter zu lernen.

Lehren aus Erfolgen und Rückschlägen

Das Wachstum in der Architektur verläuft nicht geradlinig, sondern besteht aus einer Abfolge von Höhen und Tiefen. Erfolge bestätigen die Fähigkeiten, während Rückschläge blinde Flecken aufdecken. Gemeinsam entwickeln sie einen Lehrplan, der wirkungsvoller ist als jedes Lehrbuch und jungen Architekten beibringt, mit Unsicherheit umzugehen, ihr Handwerk zu verfeinern und auf ihre Instinkte zu vertrauen. In dieser Phase trifft Idealismus auf Realität und es entsteht Widerstandsfähigkeit.

Kleine Erfolge und frühe Projekterfolge feiern

Wenn ein Kunde zum ersten Mal mit einem Designdetail einverstanden ist, das Sie auf einer Serviette skizziert haben, oder ein Auftragnehmer Ihnen ein Kompliment für die Klarheit einer Reihe von Zeichnungen macht, ist es leicht, diese Momente als unwichtig abzutun. Aber in einem Beruf, in dem es Jahre dauert, Projekte abzuschließen, sind kleine Erfolge der Treibstoff, der die Dynamik aufrechterhält. Berufsanfänger übersehen diese Erfolge oft und konzentrieren sich auf größere Ziele, wie etwa ihren Namen auf der Fassade eines Gebäudes zu sehen.

Nehmen wir Sam, einen jungen Absolventen, der an der Renovierung einer Bibliothek arbeitet. Als das Team auf die Idee kam, geborgene Ziegelsteine als Innenverkleidung wiederzuverwenden, verblasste diese im Vergleich zu ihrem Traum, einen ikonischen Turm zu entwerfen. Doch die Entscheidung wurde zu einem Gesprächsthema in Kundengesprächen und zeigte Sams Fähigkeit, Nachhaltigkeit mit Storytelling zu verbinden. Mit der Zeit lernte Sam, diese „Mikro-Erfolge“ in einem Tagebuch festzuhalten, und erkannte, dass sie zusammen seine berufliche Identität prägten.

Unternehmen wie MVRDV machen sich dies zunutze, indem sie monatlich „Win-Sharing“-Sitzungen veranstalten, bei denen die Teams selbst die kleinsten Durchbrüche hervorheben – ein gelöstes Konstruktionsdetail, eine erfolgreiche Baugenehmigung. Diese Rituale unterstreichen, dass es bei Karrieren auf Fortschritt und nicht auf Perfektion ankommt.

Aus Fehlern am Arbeitsplatz wertvolle Lehren ziehen

Eine falsch platzierte Dezimalstelle in einer Strukturberechnung. Eine Fehlkommunikation mit einem Lieferanten verzögerte das Projekt um Wochen. Fehler in der Architektur haben greifbare Konsequenzen, sie erteilen einem aber auch wichtige Lektionen in Sachen Verantwortung. Wichtig ist, Fehler als Diagnoseinstrumente und nicht als peinliche Geheimnisse zu betrachten.

Dieses Versehen wurde bei einer Inspektion durch einen Bauunternehmer entdeckt, als Nora, eine Praktikantin, für einen Schulflur nicht feuerfestes Glas angab. Er wartete verlegen darauf, ausgeschimpft zu werden. Stattdessen erzählte ihm der Projektleiter von einem Fehler, den er zu Beginn seiner Karriere gemacht hatte (eine Dachkonstruktion, auf der sich Wasser ansammelte) und führte ihn durch die Codehandbücher, um ihm die Materialklassifizierungen zu erklären. Nora hat sich ein Mantra ausgedacht: „Zweimal messen, einmal feststellen.“

Zukunftsorientierte Unternehmen führen nach Rückschlägen eine Obduktion durch, ohne Schuldzuweisungen vorzunehmen, und konzentrieren sich auf systemische Lösungen, statt mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Beispielsweise führte ein Studio nach einer aufgrund von Softwareinkompatibilität verpassten Frist eine teamübergreifende Schulung zur Prüfung der Dateikompatibilität durch. Die Lektion, die man daraus lernen kann? Fehler sind unvermeidlich, aber sie zu wiederholen ist optional.

Entwicklung persönlicher Belastbarkeit und anpassungsfähiger Denkweise

Architektur ist eine Praxis, die ständig neu kalibriert wird. Kunden ändern ihre Meinung. Die Budgets schrumpfen. Berechtigungen sind gesperrt. Bei Resilienz geht es hier nicht um stoisches Aushalten, sondern darum, Belastbarkeit zu entwickeln – die Fähigkeit, sich neu auszurichten, ohne den Kernzweck des Projekts aus den Augen zu verlieren.

Denken Sie an Amir, der Monate damit verbrachte, ein Gemeindezentrum zu entwerfen, nur um dann festzustellen, dass der Kunde das Konzept wenige Tage vor der Präsentation verwarf. Amir war zunächst am Boden zerstört, doch er verwandelte seine Frustration in Neugier und organisierte einen Workshop mit Community-Mitgliedern, um unerfüllte Bedürfnisse zu ermitteln. Das neu gestaltete Konzept, bei dem flexible Mehrzweckräume gegenüber starren Grundrissen bevorzugt werden, erntete letztlich viel Lob für seine Inklusivität.

Wenn Architekten Hindernisse als Designparameter neu interpretieren, erhöht sich die Flexibilität. Angesichts eines knappen Budgets bewies das in Barcelona ansässige Studio EMBT, dass Einschränkungen zu Innovationen führen können, indem es für die Renovierung des Santa Caterina Marktes herkömmliche Baumaterialien in skulpturale Elemente verwandelte.

Misserfolg als Katalysator für Wachstum betrachten

Einen Wettbewerb zu verlieren, eine Beförderung zu verpassen oder ein Projekt öffentlich kritisiert zu sehen, kann sich wie eine existenzielle Bedrohung anfühlen. Dennoch verdanken viele berühmte Architekten ihren Durchbruch diesen Momenten. Wenn man Misserfolge ohne Egoismus betrachtet, werden Lücken im Wissen, in der Kommunikation oder in den Prozessen sichtbar.

Nachdem Zoës Wettbewerbsantrag für einen öffentlichen Park abgelehnt wurde, bat sie die Jury um eine Stellungnahme. Die Kritik, dass bei ihrem Entwurf die Ästhetik Vorrang vor der Zugänglichkeit habe, veranlasste sie dazu, sich für einen Kurs zum Thema Universal Design anzumelden. Ein Jahr später gewann das integrative Spielplatzkonzept eine bedeutende Auszeichnung und sorgte für Medienaufmerksamkeit und neue Kunden.

Firmen wie Heatherwick Studio sprechen offen über „glorreiche Misserfolge“, da frühe Prototypen die Grundlage für spätere Erfolge bilden. Dieser kulturelle Wandel – vom Verbergen von Fehltritten hin zur Untersuchung derselben – hilft jungen Architekten, Versagen als Erkundung und nicht als Zerstörung zu betrachten.

Aufbau einer Grundlage für langfristiges berufliches Selbstvertrauen

Vertrauen in die Architektur beruht nicht auf einer fehlerlosen Ausführung, sondern auf der gesammelten Weisheit, die man durch das Überleben von Stürmen erlangt. Das ist die Stimme, die sagt: „Ich habe schon Schlimmeres gehandhabt“, wenn ein Kunde in letzter Minute Änderungen verlangt, oder „Ich weiß, wie ich die Antwort finde“, wenn er mit einer unbekannten Rechtslage konfrontiert wird.

Für Lena kam der Wendepunkt während eines wichtigen Treffens mit einem skeptischen Stadtrat. Er stützte sich auf Erfahrungen aus der Vergangenheit – er analysierte eine gescheiterte Präsentation, er half bei einem Streit um die Zoneneinteilung – und trug seine Argumente mit ruhiger Autorität vor. „Das haben Sie offensichtlich schon einmal gemacht“, sagte ein Ratsmitglied später, ohne zu merken, dass es das erste Mal war, dass er eine derartige Sitzung leitete.

Diese stille Gewissheit wird durch Denken genährt. Viele Architekten erstellen neben ihren Entwurfsportfolios auch „Unterrichtsportfolios“, in denen sie bewältigte Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse dokumentieren. Mit der Zeit werden diese Geschichten zur Grundlage ihrer beruflichen Identität.

Erfolge und Misserfolge sind die beiden Motoren des architektonischen Wachstums. Das eine ohne das andere führt entweder zu Selbstzufriedenheit oder Enttäuschung. Gemeinsam vermitteln sie die wichtigste Lektion: Jede gezogene Linie, jedes besuchte Meeting und jede überstandene Krise ist ein Baustein auf dem Fundament einer bedeutsamen Karriere. Erfolgreich sind die Architekten, die Siege mit Demut und Rückschläge mit Neugier annehmen, im Wissen, dass beides notwendig ist, um nicht nur Strukturen zu erschaffen, sondern bleibende Hinterlassenschaften. Schließlich ist Selbstvertrauen nicht die Abwesenheit von Zweifeln; Es geht darum, sicherzustellen, dass Sie lernen, sich anpassen und kreativ sein können, ganz gleich, was als Nächstes geplant ist.

Privatleben, Work-Life-Balance und Wohlbefinden

Architektur ist ein Beruf, der von Leidenschaft angetrieben wird, doch diese Leidenschaft hat oft ihren Preis. Unerbittliche Fristen, Kundenanforderungen und das Streben nach perfekter Gestaltung können die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verwischen und lassen kaum Raum für Ruhe, Kreativität oder Kontakte. Für junge Architekten geht es beim Umgang mit dieser Spannung nicht nur darum, ein Burnout zu vermeiden. Es geht darum, neu zu definieren, was es bedeutet, in einem Bereich erfolgreich zu sein, der sowohl technische Präzision als auch emotionale Belastbarkeit erfordert. Diese Reise erfordert bewusste Entscheidungen, Selbsterkenntnis und Ehrgeiz sowie den Mut, dem Wohlbefinden Priorität einzuräumen.

Stress bewältigen und Burnout in einem anspruchsvollen Bereich vorbeugen

In der Welt der Architektur gelten durchgearbeitete Nächte als Ehrenzeichen, doch chronischer Stress schadet der Kreativität und der Gesundheit. Burnout tritt oft unbemerkt auf: Ein Projektmanager lässt Mahlzeiten ausfallen, um eine Frist einzuhalten, ein Praktikant arbeitet am Wochenende, um Renderings zu perfektionieren, ein Designer liegt wach und wiederholt Kundenfeedback. Bleibt dieser Kreislauf unkontrolliert, führt er zu Zynismus, Erschöpfung und Verlust der Leidenschaft für das Handwerk.

Um dieses Muster zu durchbrechen, muss man zunächst akzeptieren, dass Produktivität ≠ Selbstwert ist. Nehmen wir zum Beispiel Liam, einen jungen Architekten, der stolz darauf ist, als Erster anzukommen und als Letzter zu gehen. Der Weckruf kam in Form einer Zwangsbeurlaubung, als er mitten in seiner Präsentation vor Erschöpfung zusammenbrach. Während dieser Zeit entdeckte er Techniken wie die Pomodoro-Methode (25-minütige konzentrierte Arbeitssprints) und lernte, Aufgaben zu delegieren, anstatt Mikromanagement zu betreiben. Als Reaktion darauf führte seine Firma „besprechungsfreie Freitage“ ein, um konzentriertes Arbeiten aufrechtzuerhalten.

Fortschrittliche Unternehmen denken ihre Hustle-Kultur neu. SHoP Architects beispielsweise begrenzt Überstunden und fördert „Urlaub ohne Einschränkungen“, da das Unternehmen weiß, dass ausgeruhte Teams bessere Entwürfe erstellen. Für Freiberufler oder diejenigen, die in Firmen mit hohem Druck arbeiten, wird das Setzen nicht verhandelbarer Grenzen (beispielsweise das Deaktivieren von E-Mail-Benachrichtigungen nach 19:00 Uhr) zu einem Akt der beruflichen Selbsterhaltung.

Integration persönlicher Kreativität und beruflicher Verantwortung

Kreativität in der Schule ist ein Spielplatz; in der Praxis wird es oft zur Ware. Der Druck, die Vorgaben der Kunden und die Rentabilitätsziele zu erfüllen, kann den experimentellen Geist ersticken, der viele Menschen zur Architektur hinzieht. Doch die Förderung persönlicher Kreativität ist kein Luxus; sie ist eine Lebensader, die das Designdenken frisch hält.

Aya, eine Designerin mittlerer Ebene, hatte das Gefühl, dass ihre Kreativität nachließ, nachdem sie jahrelang an kommerziellen Projekten gearbeitet hatte. Er begann, den Sonntagmorgen dem Anfertigen von „Spielskizzen“ zu widmen – abstrakten Kompositionen, bei denen er weder an einen Kunden noch an ein Budget dachte. Diese zunächst bedeutungslosen Übungen inspirierten ihn später zu einem bahnbrechenden Fassadendesign für eine Unternehmenszentrale, das seine Liebe zu organischen Formen mit parametrischen Werkzeugen verband.

Firmen wie die MASS Design Group fördern diese Dualität, indem sie Zeit für die Selbsterforschung oder „Leidenschaftsprojekte“ einplanen. Andere veranstalten unternehmensinterne Designwettbewerbe, die nichts mit aktiver Arbeit zu tun haben. Die Lektion ist klar: Persönliche Kreativität ist nicht vom beruflichen Erfolg zu trennen. ist die Quelle, aus der Innovationen hervorgehen.

Unterstützende Beziehungen innerhalb und außerhalb des Büros aufbauen

Der kollaborative Charakter der Architektur bedeutet, dass Beziehungen ihr Lebenselixier sind. Aber nicht alle Verbindungen sind transaktional. In einem Bereich voller Subjektivität und Kritik ist der Aufbau eines Netzwerks aus Verbündeten, die Erfolge feiern, Mitgefühl für die Kämpfe der anderen haben und ehrliche Ratschläge geben, von entscheidender Bedeutung.

Als Sofia berufsbedingt in eine neue Stadt zog, fühlte sie sich einsam, bis sie einem örtlichen Architektur-Buchclub beitrat. Die Mischung aus Studenten, Rentnern und Berufstätigen in der Gruppe wurde zu seinem Resonanzboden und bot Perspektiven, die unberührt von der Büropolitik waren. Bei der Arbeit knüpfte sie unterdessen bei gemeinsamen Spaziergängen Kontakte zu einem Kollegen, woraus eine Mentorenbeziehung entstand, die ihr dabei half, sich in den Unternehmenshierarchien zurechtzufinden.

Unternehmen können dies durch Teambuilding-Rituale fördern. Bei den jährlichen „Design Retreats“ von Studio Gang werden gemeinsame Workshops mit zwanglosen Abendessen kombiniert, während kleinere Praxen unter Umständen familienfreundliche Picknicks veranstalten. Außerhalb des Büros schaffen Berufsverbände wie NOMA (National Organization of Minority Architects) Räume, in denen unterrepräsentierte Stimmen Gemeinschaft und Interessenvertretung finden.

Lange Arbeitszeiten mit der persönlichen Gesundheit und dem Familienleben in Einklang bringen

Der Mythos vom „hungernden Künstler“-Architekten – an seinen Schreibtisch gefesselt und losgelöst von der Realität – hält sich hartnäckig, aber eine neue Generation schreibt die Geschichte neu. Die Vereinbarkeit von Deadlines bis spät in die Nacht mit dem Konzert eines Kindes oder der Krankheit eines Elternteils erfordert eine gnadenlose Priorisierung und oft auch systemische Veränderungen.

Der Wendepunkt für Raj kam, als seine Tochter fragte: „Warum riechst du immer nach Kaffee?“ war die Frage, die er stellte. Sie stimmte einem Hybridplan zu und arbeitete an zwei Tagen pro Woche von zu Hause aus, um sich die Aufgaben beim Abholen der Kinder von der Schule aufzuteilen. Sein Unternehmen war zunächst skeptisch, doch dann konnte es eine Steigerung der konzentrierten Produktivität während der Arbeitszeiten beobachten, ohne dass die Gefahr eines Burnouts bestand. Als Elenas Mutter krank wurde, kam ihr Team zusammen, um ihre Arbeitsbelastung neu zu verteilen und bewies damit, dass Mitgefühl und Produktivität nebeneinander bestehen können.

In Unternehmen wie Gensler entstehen zukunftsweisende Maßnahmen, wie etwa die Verlängerung des Elternurlaubs, „Tage der psychischen Gesundheit“ bei KPF und flexible Arbeitszeiten für Pflegekräfte. Einzelne Architekten nutzen Tools wie Zeitblöcke (das Reservieren bestimmter Stunden für Aufgaben) und Essenszubereitung, um Zeit für Sport, Hobbys oder einfach zum Sein zu haben.

Nachdenken über die persönliche Entwicklung angesichts beruflicher Herausforderungen

In der Hektik der Termine und der zu erbringenden Leistungen kann man leicht den Überblick darüber verlieren, wie weit man bereits gekommen ist. Ob durch Tagebuchschreiben, Therapie oder Mentoring – regelmäßiges Nachdenken hilft Architekten dabei, Rückschläge zu kontextualisieren, Wachstum zu feiern und sich wieder auf ihre Grundwerte auszurichten.

Nachdem er eine Führungsposition an einen Kollegen verloren hatte, begann Marco, drei wöchentliche „Wachstumsnotizen“ zu schreiben: eine gelernte Lektion, ein kleiner Sieg und die Neugier, etwas Neues zu erkunden. Mit der Zeit offenbarten diese Notizen Muster – seine Stärken in der Kundendiplomatie und seine Vermeidung von Finanzgesprächen – und brachten ihn dazu, einen Kurs zur Geschäftsentwicklung zu belegen. Als heutiger Manager sagt er, diese Angewohnheit verwandle Selbstzweifel in strategische Klarheit.

Firmen wie Foster + Partners beziehen Reflexion in ihre Leistungsbeurteilungen ein und bitten ihre Mitarbeiter auszudrücken, wer sie sind, und nicht nur, was sie tun. Für Freiberufler können jährliche „Karriere-Audits“ – Bewertungen von Projekten, Einkommen und persönlicher Erfüllung – den Weg nach vorne aufzeigen.

Architektur ist eine Berufung, aber sie sollte kein Opfer sein. Beim Streben nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance geht es nicht darum, Perfektion zu erreichen. Es geht darum, ein Leben zu gestalten, in dem Leidenschaft und Wohlbefinden koexistieren. Durch zielgerichtetes Stressmanagement, Förderung der Kreativität über die Vorgaben des Kunden hinaus, Aufbau unterstützender Communities und Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse können Architekten die Energie aufrechterhalten, die sie brauchen, um die Welt zu gestalten. Die Gebäude, die wir errichten, sind nur so langlebig wie die Menschen, die sie entwerfen. Letztlich ist das nachhaltigste Erbe, das ein Architekt hinterlassen kann, nicht eine Silhouette, sondern ein in vollen Zügen gelebtes Leben, sowohl am Zeichentisch als auch darüber hinaus.

Blick in die Zukunft: Zukünftige Trends und kontinuierliche Anpassung

Der Architekturberuf steht an einem Scheideweg, der durch den rasanten technologischen Fortschritt, die Dringlichkeit des Klimawandels und sich verändernde gesellschaftliche Bedürfnisse geprägt ist. Um in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein, müssen sich Architekten nicht nur neue Werkzeuge und Methoden zu eigen machen, sondern auch eine Einstellung entwickeln, die auf kontinuierliche Weiterentwicklung ausgerichtet ist. Die Zukunft gehört denen, die Veränderungen vorhersehen, sich flexibel anpassen und angesichts der Unsicherheit Widerstandsfähigkeit entwickeln können. Diese Reise erfordert zu gleichen Teilen Neugier, Weitsicht und die Verpflichtung, die nächste Generation von Denkern zu fördern.

Vorbereitung auf technologische Innovationen und neue Designtools

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der künstliche Intelligenz Gebäudekonzepte erstellt, die auf Energieeffizienz optimiert sind, oder in der Kunden mithilfe von Augmented Reality noch nicht umgesetzte Entwürfe von ihrem Wohnzimmer aus „besichtigen“ können. Diese Zukunft beginnt sich bereits abzuzeichnen. Tools wie Software für generatives Design und digitale Zwillinge verändern die Art und Weise, wie Architekten an Probleme herangehen, und ermöglichen schnelle Iteration und datengesteuerte Entscheidungen.

Zaha Hadid Architectsverwendet maschinelles Lernen, um Site-Einschränkungen zu analysieren und Strukturformen zu erstellen, die Ästhetik und Leistung in Einklang bringen. ÄhnlichGROSSUnternehmen wie nutzen auch Echtzeit-Rendering-Engines wie Unreal Engine, um immersive Erlebnisse für Kunden zu schaffen und kostspielige Überarbeitungen während der Konstruktion zu reduzieren. Für junge Architekten ist die Beherrschung dieser Werkzeuge keine Option, sondern unerlässlich. Die Herausforderung besteht jedoch darin, den Menschen im Mittelpunkt zu behalten. Technologie sollte die Kreativität fördern und nicht ersetzen. Workshops zu KI-Ethik und Kurse zur digitalen Fertigung werden zu einem festen Bestandteil zukunftsorientierter Unternehmen. Sie befähigen Teams, die Technologie gemeinsam und nicht als Krücke zu nutzen.

Anpassung an sich entwickelnde Industriestandards und Marktanforderungen

Der Klimawandel hat Nachhaltigkeit von einem Schlagwort in eine Notwendigkeit verwandelt. Die zunehmende Verbreitung von Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, von CO2-neutralen Konzepten und von Materialpässen (zur Nachverfolgung der Gebäudekomponenten für eine künftige Wiederverwendung) definiert bewährte Verfahren neu. Architekten jetztDer Grüne Deal der EUwegwerfenILFIs Living Building Challengemüssen Standards einhalten, die radikale Transparenz und Rechenschaftspflicht verlangen.

Snøhettas energiepositives Büro in NorwegenKraftwerk BrattørkaiaBetrachten Sie die . Über Solarmodule hinaus integriert das Design auch Analysen des Benutzerverhaltens, um Abfall zu minimieren. Dies ist eine Lektion darüber, wie man Politik und praktische Dinge miteinander verbinden kann. Gleichzeitig wird auf den Märkten der Umnutzung gegenüber dem Neubau zunehmend Vorrang eingeräumt.Herzog & de MeuronFirmen wie gelingt die Umwandlung denkmalgeschützter Stätten in lebendige Zentren mit gemischter Nutzung. Um auf dem Laufenden zu bleiben, müssen Sie Vorschriften als kreative Impulse und Kunden als Innovationspartner betrachten.

Langfristige Karriereziele und berufliche Laufbahnen planen

Traditionelle Karriereleitern (Junior, Senior, Manager) weichen einem breiten Spektrum an Möglichkeiten. Einige Architekten greifen auf die Technologie zurück, um Anwendungen für die Stadtplanung zu entwickeln. Andere sind Studios, die die Wohnungsungleichheit bekämpfenJeanne Gangverbindet Design mit Aktivismus. Der Schlüssel liegt in der Zielstrebigkeit: Seien Sie offen für unerwartete Zufälle, wenn es darum geht, Fähigkeiten an neue Nischen anzupassen (z. B. die Gestaltung des Gesundheitswesens nach einer Pandemie).

Nehmen wir zum Beispiel Carlos, einen Projektmanager, der in die Wissenschaft wechselte, um katastrophenresistenten Wohnraum zu erforschen. Seine praktische Erfahrung verlieh ihm Glaubwürdigkeit und sein pädagogischer Hintergrund ermöglichte es ihm, mit der neuesten Theorie Schritt zu halten. Alternativ nutzte Maria ihre BIM-Expertise, um ein Beratungsunternehmen zu gründen, das kleinen Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe hilft. Langfristiger Erfolg hängt heute von der Diversifizierung ab; engagiert sich für den Aufbau einer Portfoliokarriere, die Design, Forschung und Interessenvertretung vereint.

Die Rolle des lebenslangen Lernenden in der Architektur annehmen

Die Halbwertszeit architektonischen Wissens sinkt. Was heute bahnbrechend ist, wie etwa 3D-gedruckter Biobeton, kann morgen bereits überholt sein. Beim lebenslangen Lernen geht es nicht nur um Weiterbildungspunkte. Es geht darum, intellektuelle Bescheidenheit zu kultivieren.

Perkins & WillUnternehmen wie investieren in „Innovationslabore“, in denen ihre Mitarbeiter neue Materialien wie Myzel-Dämmung oder Blockchain für das Projektmanagement ausprobieren.KursraOnline-Plattformen wie bieten Mikrokredite in Nischenbereichen wie dem parametrischen Urbanismus an. Doch Lernen geht über formale Kanäle hinaus. Die Teilnahme an einem Klimaprotest kann zu passiven Kühlstrategien inspirieren; In einem Töpferkurs kann man etwas über taktile Materialpaletten lernen. Die Architekten, die überleben, sind diejenigen mit einer unersättlichen Neugier.

Inspiration und Betreuung der nächsten Architektengeneration

Der wahre Maßstab für die Vitalität eines Berufsstands ist seine Fähigkeit, Neueinsteiger zu unterstützen. Mentoring bedeutet heute mehr als nur das Unterrichten von technischem Zeichnen; Es geht darum, ethische Führung, integrative Praktiken und Belastbarkeit vorzuleben.

David Adjaye, vertritt dies durch das Ausbildungsmodell ihres Studios, bei dem Nachwuchskräfte mit erfahrenen Mitarbeitern an globalen Projekten arbeiten und gleichzeitig kulturelle Empathie betont wird.Mädchen bauenOrganisationen wie entmystifizieren das Feld, indem sie unterrepräsentierte Jugendliche in praktischen Workshops an die Architektur heranführen. Für etablierte Berufstätige ist Mentoring eine Form der Wertsteigerung: Sie vermitteln hart erkämpfte Erfahrungen im Umgang mit Sexismus, Burnout oder kreativen Blockaden. Auch dies ist ein wechselseitiger Prozess. Hochschulabsolventen bringen häufig digitale Fähigkeiten mit, die die Arbeitsabläufe im Büro neu gestalten.

Die Zukunft der Architektur liegt nicht an einem fernen Horizont, sondern wird von den Entscheidungen geprägt, die wir heute treffen. Die Eckpfeiler einer sinnvollen Anpassung sind die Akzeptanz von Technologien, die Einhaltung ethischer Standards, der Aufbau flexibler Karrieren, ständige Neugier und die Unterstützung anderer auf unserem Weg zum Erfolg. Die Architekten, die die Wolkenkratzer von morgen gestalten werden, sind diejenigen, die den Wandel nicht als Bedrohung, sondern als Ton begreifen, den es zu formen gilt. Die einzige Konstante in diesem sich ständig verändernden Bereich ist die Notwendigkeit, nicht nur Strukturen aufzubauen, sondern einen Beruf, der robust genug ist, um den Träumen künftiger Generationen gerecht zu werden.