Non abbiamo perso solo un mercato. Abbiamo perso la vita pubblica. Abbiamo perso un luogo in cui tutto, dall’acquisto del pane alla discussione delle leggi, dall’incontro con gli amici alla scintilla di nuove idee, avveniva in un unico spazio aperto e accessibile. Nelle città greche, l’agorà riuniva politica, commercio, rituali e incontri casuali quotidiani; la sua scomparsa significa che le nostre città devono ora ricomporre questi fili in altri modi.

L’importanza storica dell’Agorà

Le origini della pianificazione urbanistica antica

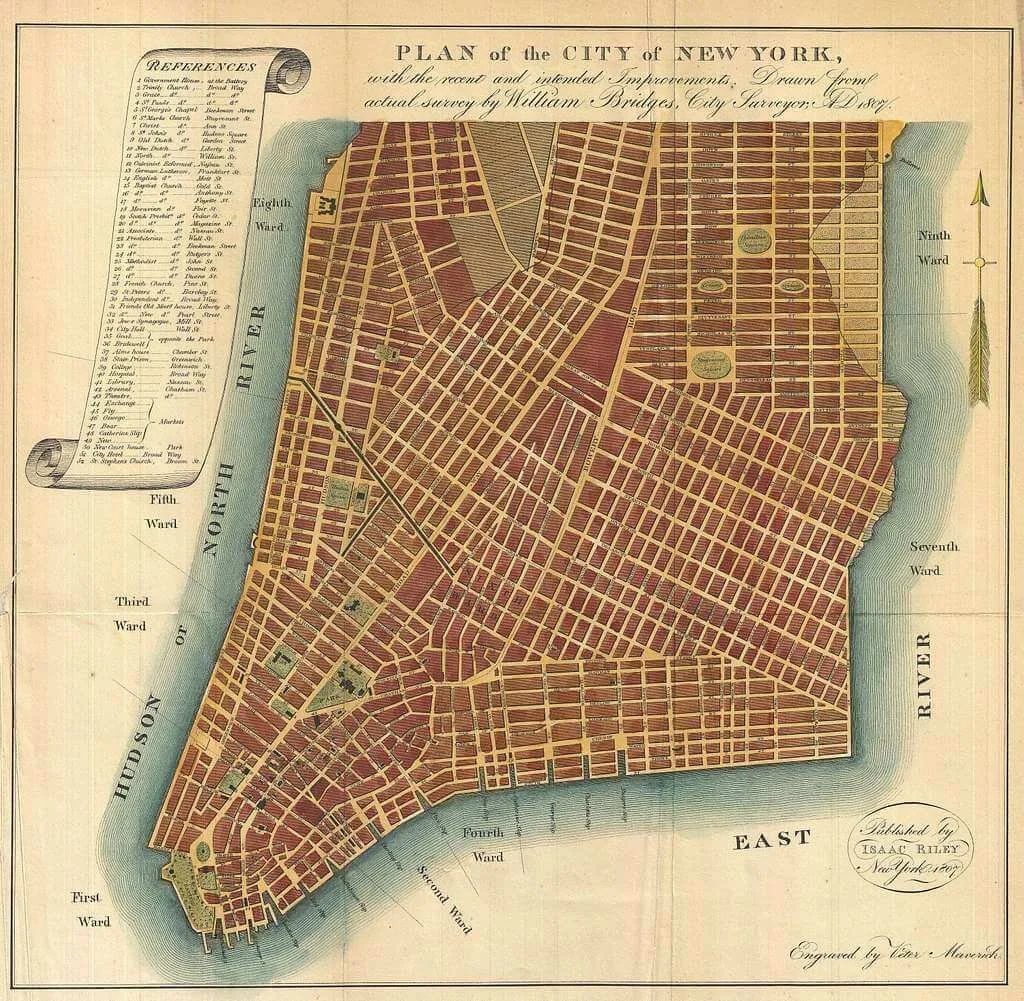

Dal periodo arcaico al periodo classico, le città greche si svilupparono verso sistemi stradali più chiari e centri pubblici pianificati. Si pensi alla griglia “ippodamiana”: isolati ortogonali, incroci prevedibili e, soprattutto, una piazza pubblica centrale per il raduno e il commercio.

I disegni ortogonali esistevano già in precedenza, ma gli scrittori greci indicano che fu Ippodamo di Mileto a codificare questa logica urbanistica e ad applicarla a luoghi come Pireo e (probabilmente) Thurii. La griglia non era una moda estetica, ma uno strumento per organizzare la vita civile attorno a un centro accessibile. L’agorà costituiva il fondamento di questo disegno.

- Priene (IV secolo a.C.) ne è l’esempio più tipico: una città costruita sul versante di una montagna, secondo un razionale schema a griglia, con l’agorà al centro della composizione, circondata da edifici pubblici e strade che si incrociano ad angolo retto. Grazie a questa chiarezza, gli storici dell’urbanistica continuano a utilizzare Priene come esempio di città “standard” di Ippodamo.

- Pire (V secolo a.C.) fu riprogettata con un porto, una griglia che collegava le porte della città e le strade principali e un’agorà centrale. Questo era un metodo per indirizzare il flusso di persone e merci verso lo spazio pubblico.

L’agorà centrale, situata nel “punto d’incontro della città”, era facilmente raggiungibile. Il tribunale, la sala del consiglio, il mercato e i luoghi di ritrovo erano a pochi passi di distanza. I masterplan contemporanei imitano spesso la geometria a griglia, ma dimenticano il motore sociale al centro. Se copiamo le strade senza riportare gli scopi misti e multifunzionali della piazza civile, otteniamo una logica del traffico priva di vita pubblica.

Agora come centro civile e sociale

Il termine greco agorá indica sia il “parlamento” che il luogo in cui il parlamento si riunisce; un linguaggio che unisce le persone e il luogo. In pratica, l’agorá ospitava negoziati politici, discussioni informali, tribunali, cerimonie sacrificali e cortei, vendita al dettaglio, lezioni di filosofia e tutta la vivacità della vita quotidiana. Era un luogo aperto, permeabile e leggibile. L’Agorà di Atene, oggetto di scavi dal 1931, è l’esempio più chiaro di un’area accessibile in cui lavoro, politica e diritto si intrecciano.

In una giornata tipica ad Atene, sotto le lunghe gallerie colonnate si potevano vedere mercanti, querelanti diretti in tribunale, membri del parlamento che entravano nel palazzo del parlamento, artigiani che vendevano attrezzi e filosofi che attiravano piccoli gruppi di ascoltatori. I calendari religiosi, le cerimonie sacrificali che attraversavano la piazza e le processioni strutturavano l’anno. L’agorà funzionava perché permetteva alle diverse attività di svolgersi in modo sicuro sotto gli occhi del pubblico.

Le città moderne cercano di separare queste energie: la vendita al dettaglio viene trasferita nei centri commerciali, la giustizia in tribunali isolati, la politica in piazze recintate e la vita sociale in “spazi pubblici di proprietà privata”. Questa frammentazione indebolisce i cicli di feedback che un tempo permettevano ai cittadini di sentirsi parte integrante delle loro città. La lezione dell’Agorà non è la nostalgia, ma un mix programmatico di controversie, commercio e celebrazioni visibili e vicine, percorribili alla luce del giorno. L’esempio di Atene dimostra che questa vicinanza non è caos, ma una costituzione spazializzata.

Tipologie architettoniche all’interno dell’agorà

L’agorà non era un terreno vuoto, ma era costituito da una serie di elementi che rendevano sostenibile la vita pubblica. I più importanti erano i seguenti:

- Stoa (portico): lunghe gallerie con colonne e tettoia che offrono riparo dall’ombra e dalla pioggia ai negozi, alle passeggiate e alle riunioni.

- Bouleuterion: edificio coperto destinato alle riunioni del boulē (consiglio) della città.

- Tholos & Prytaneion: il tholos circolare che ospitava e nutriva i funzionari civili e il prytaneion, legato alle funzioni sacre e esecutive della città.

Insieme, questi edifici mitigavano il clima, inquadravano i movimenti e davano alle istituzioni un indirizzo ben visibile nella piazza.

Come funzionano i tipi (con esempi).

- Le Stoe come macchine climatiche e commerciali. La Stoa di Attalo ad Atene, combinando una galleria a doppia colonna con una struttura portante composta da negozi, creò una serie di locali affittabili che resero l’edificio un motore commerciale per 400 anni. Molti storici paragonano questo luogo ai primi centri commerciali: i bordi protetti dalle intemperie prolungavano la vita utile della piazza in caso di caldo o pioggia.

- Il consiglio che si riuniva davanti al popolo. Il Bouleuterion forniva una sala ufficiale coperta per discutere bilanci, trattati e regolamenti; la maggior parte delle poleis greche ne possedeva uno. A Efeso, la disposizione dei posti a sedere del bouleuterion, simile a quella di un teatro, sottolineava la dimensione performativa dei discorsi civili. Questo tipo di disposizione consentiva di istituzionalizzare le discussioni senza allontanarle dall’area d’influenza della piazza.

- Amministrazione continua. Il Tholos, un piccolo edificio circolare situato vicino al complesso del consiglio di Atene, ospitava i funzionari in carica, garantendo che il nucleo dell’amministrazione fosse sempre pronto, nutrito e accessibile. Questa stanza circolare e modesta era il cuore pulsante della continuità amministrativa.

Cosa insegnano questi modelli al design contemporaneo?

- I bordi sono importanti. Gli stoici dimostrano come i bordi generosi e ombreggiati favoriscano la vita pubblica; per i climi caldi o piovosi raccomandano portici ad arco, tettoie profonde e facciate colonnate.

- Posizionate le istituzioni in piazza. La logica del Bouleuterion sostiene un modello di governance basato su sale consiliari visibili e edifici comunali trasparenti, ovvero raggiungibili a piedi e collegati spazialmente alle interazioni quotidiane.

- Progettazione per la continuità. Le funzioni del tholos/prytaneion ci ricordano che le città hanno bisogno di piccole sale civili sempre aperte, collocate in luoghi dove le persone già si riuniscono, per funzionari, difensori civici o mediatori.

Il linguaggio architettonico dell’incontro

Proporzioni e gerarchie spaziali

I luoghi di ritrovo ideali sono comprensibili perché costituiti da scale intrecciate: angoli all’interno delle stanze, stanze che si aprono sui cortili, cortili che si aprono sulle strade, strade che si aprono sulle piazze. Christopher Alexander lo ha definito gerarchia degli spazi aperti: le persone si sentono a proprio agio quando hanno una “retroguardia” (rifugio) e una vista più ampia (prospettiva). Questa semplice logica di retroguardia e vista spiega perché i bordi e le soglie sono così attraenti.

La geometria delle strade e delle piazze può prevedere dove le persone si dirigono naturalmente e dove si fermano. La ricerca Space Syntax dimostra che determinate configurazioni creano un “movimento naturale” senza segnaletica o programmazione e intensificano i percorsi (e quindi gli incontri casuali). Se volete favorire il dialogo, fate in modo che il flusso di movimento passi attraverso la rete, non intorno ad essa.

Le proporzioni a misura d’uomo sono importanti. Il modello delle “piccole piazze pubbliche” di Alexander sostiene che gli spazi eccessivamente ampi danno una sensazione di vuoto; dimensioni trasversali più ridotte rendono più facile vedere i volti, sentire i suoni e sentirsi parte di una scena. I progettisti possono combinare assi più lunghi per sfilate o mercati con un “cuore” di dimensioni modeste. Il luogo di ritrovo è piccolo, il luogo di passeggio è lungo.

- La ricerca sul campo di William H. Whyte ha dimostrato che i bordi, i gradini e le sporgenze incoraggiano le persone a sedersi; le persone tendono a raggrupparsi nei luoghi che offrono loro punti di appoggio e opzioni. Le sedie mobili moltiplicano le microgerarchie in pochi secondi.

- Recenti ricerche basate sull’intelligenza artificiale confermano le opinioni di Whyte: oggi in molte città camminiamo più velocemente e trascorriamo meno tempo; i punti di sosta, l’ombra e le opportunità di conversazione offerte da determinati progetti potrebbero invertire questa tendenza.

Importanza ed esperienza sensoriale

Il raduno è un’esperienza multisensoriale. I materiali trasmettono calore, consistenza, suono e profumo; “parlano” al corpo prima ancora di qualsiasi altro segnale. Juhani Pallasmaa sostiene che l’architettura viene percepita con gli occhi, le orecchie, la pelle e la memoria. La pietra è durevole, il legno è caldo, mentre i tessuti ammorbidiscono il suono. Progettare per i sensi non è un lusso, ma fa sì che le persone si sentano benvenute.

Fattori sociali quali suono, luce e comfort.

- Acustica. Quando il rumore di fondo è troppo forte, le persone smettono di parlare o se ne vanno. Le Linee guida dell’OMS sul rumore ambientale stabiliscono obiettivi per la tutela della salute. Utilizzate questi obiettivi per dimensionare l’assorbimento, la vegetazione e le caratteristiche dell’acqua al fine di mascherare i rumori forti.

- Luce diurna. La norma EN 17037 ridefinisce la qualità della luce diurna per gli interni e gli spazi comuni (fornitura, vista sull’esterno, esposizione alla luce solare, abbagliamento). Nei forum, nelle biblioteche e nelle sale da pranzo, una luce diurna equilibrata che controlla l’abbagliamento consente alle persone di rimanere più a lungo e in modo più rilassato.

- Design multisensoriale. Ricerche cognitive dimostrano che stimoli sensoriali più ricchi sono associati a un più forte senso di appartenenza al luogo; pensate ad esempio a piante profumate, ringhiere tattili, soffitti in legno con eco e pavimentazioni che riproducono il rumore dei passi.

Applicazioni.

- Bordi adatti alla conversazione. Utilizzate legno o pietra strutturata per le sporgenze su cui è possibile sedersi; aggiungete soffitti morbidi e fonoassorbenti sotto le tettoie per consentire ai piccoli gruppi di ascoltarsi a vicenda. (Osservazione di Whyte: le persone si siedono dove trovano un posto a sedere.)

- Microclimi confortevoli. Invece di un’esposizione uniforme, combinate ombra, luce diffusa e sacche di sole stagionali; i controlli della luce solare e dell’abbagliamento della norma EN 17037 vi aiutano a regolare questa combinazione.

Il design come cornice per il dialogo

Un buon spazio pubblico non elimina i conflitti, ma li accoglie. Il concetto di spazio pubblico agonistico di Chantal Mouffe definisce lo spazio pubblico come un luogo in cui diversi punti di vista si incontrano senza richiedere un compromesso perfetto. Il ruolo del designer è quello di rendere questo incontro possibile, sicuro e comprensibile.

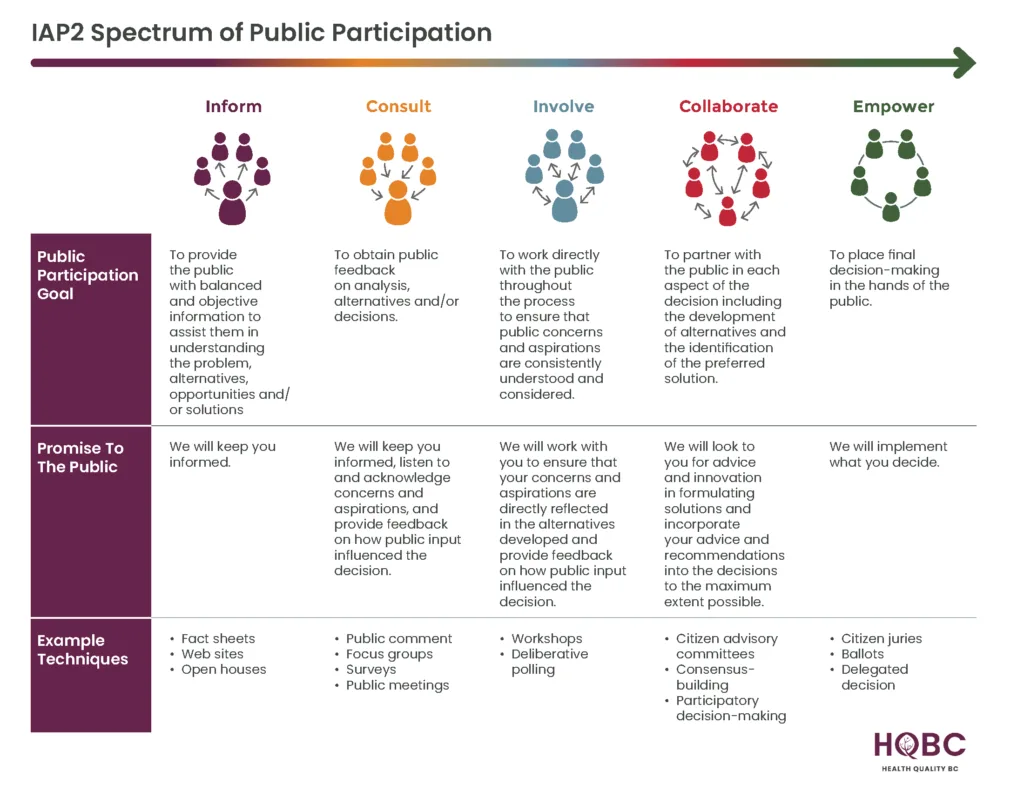

Utilizzate livelli di partecipazione chiari per determinare la forma di partecipazione del pubblico. Da “informazione” e “consultazione” a “collaborazione” e “responsabilizzazione”. La Scala di Arnstein ricorda che i workshop simbolici non sono la stessa cosa delle decisioni condivise; lo Spettro IAP2 traduce questa idea in promesse di progetti pratici. Includete il vostro livello di partecipazione nel riassunto, nella tempistica e nel budget.

Le mosse di design che hanno acceso il dibattito.

- Triangolazione. Offrite agli stranieri stimoli esterni (giochi, arte, venditori, spettacoli) che possano fornire loro argomenti di conversazione. Disponete i posti a sedere in modo che gli spettatori possano guardare e partecipare.

- Viene mostrata l’integrazione tra governance e programma. Posizionate le sale comunitarie, gli sportelli di servizio o i tavoli di mediazione in punti strategici; ciò promuove la trasparenza e la responsabilità (una lezione ribadita anche da Whyte e dalle pratiche di creazione di spazi).

Casi di studio.

- Superkilen, Copenaghen. Un parco partecipativo che riunisce oggetti e idee suggeriti da residenti provenienti da molti paesi, trasformando il design in un dialogo culturale continuo. Il processo, che ha visto il contributo di numerosi membri del pubblico e un design curato in collaborazione, ha reso questo spazio comprensibile per i suoi utenti.

- I superblocchi di Barcellona. La riassegnazione degli spazi stradali alle persone ha creato spazio per il dialogo di quartiere, il gioco e le attività; oltre alle lezioni apprese in materia di valutazione, partecipazione e governance, ha anche portato benefici ambientali e sanitari.

- L’approccio urbanistico sociale di Medellín. I parchi-biblioteca e i piccoli progetti di “agopuntura urbana” hanno combinato un’architettura di prestigio con una profonda partecipazione sociale, utilizzando il design come piattaforma per nuove relazioni civili.

Cosa ha sostituito l’Agorà e quale è stato il prezzo da pagare?

L’ascesa dei centri commerciali e dei centri commerciali

Nel dopoguerra, il Nord America ha sostituito l’apertura e la complessità civile dell’agorà con centri commerciali chiusi e piazze “pubbliche” negoziate in modo privato. Victor Gruen, l’inventore del moderno centro commerciale, immaginava centri urbani pedonali e ad uso misto, ma in seguito rifiutò ciò che i costruttori avevano realizzato, sostenendo che avevano conservato le parti redditizie e abbandonato quelle sociali. Nel frattempo, in città come New York, con la pianificazione urbanistica del 1961 furono creati i “bonus” piazze, ovvero gli spazi pubblici di proprietà privata (POPS). In queste aree, i diritti di costruzione extra furono scambiati con l’accesso pubblico in loco. Questi due modelli sono diventati i principali eredi dell’agorà nei sobborghi e nei centri urbani.

I centri commerciali hanno riunito sotto lo stesso tetto gli elementi climatici, commerciali e di sicurezza; i mercati festivi (Faneuil/Quincy Market, Harborplace) hanno aggiunto a questo mix anche l’intrattenimento e il turismo, pur rimanendo orientati al consumo. Nei centri densamente popolati, i POPS hanno creato cortili anteriori, atri e parchi tascabili collegati alle torri degli uffici. La maggior parte di questi spazi è stata progettata ispirandosi alla ricerca di Whyte sui fattori che determinano il successo dei piccoli spazi urbani, ma spesso hanno dato risultati deludenti quando i proprietari hanno limitato le aree di sosta, le zone d’ombra o gli orari di apertura. Le città hanno quindi inasprito le regole con cartelli obbligatori e obblighi più chiari.

La recinzione e la gestione privata hanno aumentato il comfort e la sicurezza per gli acquirenti e gli impiegati, ma hanno ridotto la portata delle attività consentite. Una piazza o un centro commerciale possono sembrare aperti al pubblico, ma possono essere gestiti secondo regole private; questo è positivo per il commercio prevedibile, ma negativo per le coincidenze e l’opposizione. La scelta di Occupy Wall Street di Zuccotti Park (un POPS aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7) dimostra le opportunità offerte da questo tipo di strutture ibride e la fragilità dei diritti al loro interno.

La perdita dell’applicazione spaziale democratica

La vita democratica dipende dalla possibilità di riunirsi, presentare petizioni e discutere in determinati spazi. Negli ambienti di proprietà privata, la libertà di espressione è soggetta alla giurisdizione: nel caso Pruneyard v. Robins (1980), la costituzione della California tutela alcuni diritti di libertà di espressione nei centri commerciali, ma la legge federale non impone agli altri stati di fare lo stesso. In molte città, i POPS e le piazze gestite da società immobiliari possono limitare le proteste, la distribuzione di volantini e persino la possibilità di scattare fotografie attraverso regolamenti interni e protocolli di sicurezza.

Ricerche condotte a Londra hanno rivelato la diffusione di terreni pubblici con regole di proprietà non trasparenti e comportamenti restrittivi; l’uso del sistema di riconoscimento facciale nella proprietà di King’s Cross ha suscitato le proteste della popolazione e il sistema è stato rimosso. Il revisore dei conti di New York ha riscontrato che oltre la metà dei POPS non forniva i servizi pubblici necessari o l’accesso agli stessi, il che ha portato all’adozione di riforme quali l’obbligo di esporre cartelli con la scritta “Aperto al pubblico” e un’applicazione più chiara delle norme. Non si tratta di stranezze amministrative astratte, ma dei limiti pratici della cittadinanza.

Poiché i permessi possono essere modificati unilateralmente dai proprietari, gli usi democratici rimangono incerti. Londra, attraverso la Public London Charter (Carta pubblica di Londra), richiede che i nuovi spazi rispettino principi inclusivi; a New York, simili requisiti di trasparenza, segnaletica e sanzioni mirano ad allineare la gestione privata alle aspettative pubbliche, ma si tratta di progetti in corso e non di questioni risolte.

Sterilità architettonica negli spazi pubblici

Le aree soggette a gestione del rischio tendono generalmente a diventare ambienti “puliti ma silenziosi”. I progetti ostili o difensivi, come “panchine che impediscono di dormire, chiodi appuntiti e mobili che controllano la postura”, indicano chi può accedere e chi no, indebolendo la mescolanza sociale che rende la vita pubblica interessante (e giusta). I rapporti di ricerca e advocacy collegano tali misure all’esclusione delle persone senza fissa dimora e vulnerabili e a una più ampia riduzione del benessere.

Oltre alle attrezzature visibili, ciò può essere dovuto a norme e regolamenti che impediscono la sterilizzazione, il vagabondaggio, la musica di strada, l’accattonaggio o il gioco dei bambini. Gli accademici documentano che la combinazione di progettazione fisica, norme comportamentali e controlli dei contenuti ostacola l’uso spontaneo, in particolare nelle aree POPS e di sicurezza. Il risultato è un paesaggio fotogenico ma socialmente piatto.

Una governance trasparente che dia priorità ai diritti (regolamenti pubblici e cartelli sul posto) e gli elementi fondamentali dello stile Whyte (ombra, bordi adatti per sedersi e sedie mobili) aumentano in modo affidabile il tempo di permanenza e la conversazione. Se si combinano questi elementi con una gestione inclusiva (orari di lavoro trasparenti, divieti minimi, funzionari responsabili), si ottengono luoghi che ospitano sia controversie che momenti piacevoli: meno musei, più luoghi di incontro.

Lezioni apprese dai luoghi perduti

Memoria urbana e cancellazione

Le città non perdono solo i loro edifici, ma anche gli scenari della vita pubblica. Quando un luogo importante scompare, la memoria collettiva si indebolisce e la “visibilità” della città (la mappa mentale che aiuta i cittadini a orientarsi e a dare un senso alle cose) viene compromessa. Kevin Lynch ha dimostrato come le strade, i confini, le zone, i nodi e gli edifici simbolici contribuiscano a formare l’identità di una città; la rimozione dei punti di riferimento compromette questa leggibilità.

La demolizione della Penn Station tra il 1963 e il 1968 è la lezione più significativa in questo senso: questa indignazione portò alla nascita, nel 1965, della legge sulla tutela dei beni storici della città di New York e di un movimento nazionale per la conservazione. Ciò dimostra che la demolizione può stimolare una nuova consapevolezza in materia di conservazione, ma solo dopo che il danno è stato fatto.

Dolores Hayden aggiunge che la memoria non è solo un elemento commemorativo, ma anche sociale. I paesaggi urbani custodiscono la storia della classe operaia, delle donne e delle minoranze, che spesso scompare per prima sotto il nome di “rinnovamento”. Progettare per la memoria significa rendere visibili queste storie non solo nei musei, ma anche nella vita quotidiana della città.

Casi di studio.

- Les Halles, Parigi. Demolito nel 1971-72, il “ventre di Parigi” è stato sostituito da un complesso commerciale e di trasporti che molti hanno definito mal concepito; tuttavia, dopo decenni, la città ha investito nuovamente per riparare questa ferita. La lezione da trarne è che i mercati coperti non sono semplici baracche, ma infrastrutture urbane.

- Scollay Square → Boston Government Center. Nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana, centinaia di edifici sono stati demoliti e migliaia di persone sono state sfrattate, riscrivendo così la memoria come “decadimento”. Oggi, gli archivi e gli storici locali stanno lavorando per recuperare il passato che la piazza ha spazzato via.

Utilizzate l’approccio UNESCO dello Strato Urbano Storico (HUL): inventariate gli strati concreti e astratti, coinvolgete le comunità nelle prime fasi del processo e gestite il cambiamento invece di congelarlo. L’HUL ridefinisce la conservazione non come nostalgia, ma come pratica viva basata sui valori.

Fallimento nei tentativi di ricostruzione

Molte “rinnovazioni” imitano le forme antiche, ma trascurano le loro funzioni originarie. I mercati festivi e le aree dedicate allo stile di vita spesso prendono in prestito l’aspetto dei mercati civili o delle piazze, ma mettono al centro il consumo e il controllo privato, creando ciò che i critici definiscono “disneyficazione”: versioni sicure, semplificate e standardizzate della vita pubblica.

Casi di studio.

- South Street Seaport, New York City. Decenni di lavori di riposizionamento del marchio hanno cercato di trasformare un porto storico in un centro commerciale festivo. Nonostante la nuova architettura, gli osservatori parlano ancora di una “sensazione cronica di irrealtà”. Si tratta di una storia esemplare che dimostra quanto sia importante l’autenticità senza un uso quotidiano e affitti accessibili.

- Il Forum Humboldt di Berlino (palazzo ricostruito). Un edificio barocco meticoloso con interni moderni ha scatenato un acceso dibattito: la ricostruzione della facciata prussiana onora o cancella la storia? I critici sottolineano le politiche dei donatori e le collezioni coloniali che contraddicono la missione dichiarata del progetto.

- Ricostruire i tipi significa ricostruire la vita. Anche i lavori di ricostruzione riusciti (ad esempio, la Stoa di Attalo ricostruita come museo dell’agorà) mettono in evidenza i limiti della copia dell’infrastruttura: è possibile ricostruire la galleria colonnata, ma non è possibile ricostruire automaticamente il software sociale che un tempo funzionava al suo interno.

Misurate la “realtà” in termini di diversità di utilizzo, permeabilità e governance. Se una piazza può ospitare proteste, giochi, commercianti, anziani e giovani senza un permesso speciale e se i contratti di locazione, gli orari di lavoro e le regole supportano questa combinazione, allora state ricostruendo non solo l’aspetto, ma anche la funzione di un’agorà. (Il libro di osservazioni di Whyte continua a essere una pratica lista di controllo: bordi adatti a sedersi, ombra, cibo e libertà di intrattenimento).

Nostalgia architettonica e conservazione critica

La teoria della conservazione distingue il valore emotivo dal valore semantico. La Carta di Venezia (1964) sottolinea l’originalità, i presupposti minimi e le aggiunte distinguibili; si tratta di misure protettive contro il pastiche romantico. La Carta di Nara (1994) amplia il concetto di autenticità includendo anche i vari contesti culturali. La Carta di Burra invece attua un processo basato sui valori per gestire il cambiamento. Questi documenti insieme difendono l’accuratezza e la trasparenza invece della copia.

Spettro di applicazione (con esempi).

- Ricostruzione (raro, controverso). Il palazzo di Berlino dimostra come le copie possano alimentare la politica della memoria; procedete solo con documentazione completa, discussione aperta e onestà riguardo alle innovazioni.

- Riutilizzo adattabile (di solito l’opzione più appropriata). Il salvataggio legale della Grand Central (1978) e il successivo restauro hanno creato un modello: mantenere l’edificio nella vita pubblica invece di trasformarlo in un set teatrale. L’esempio opposto è quello della Penn Station; la perdita di questo edificio continua a influenzare la politica e le attuali discussioni sulla riprogettazione.

- Riqualificazione urbana. A volte la lezione consiste nel “cambiare” per tornare indietro: Seul ha ripristinato il torrente Cheonggyecheon rimuovendo un’autostrada, recuperando così il comfort climatico, la biodiversità e lo spazio pubblico e la memoria idrologica della città.

Prima di scegliere una delle opzioni di copia, riutilizzo o rimozione, ponetevi le seguenti domande: (1) Quali sono i valori (non l’atmosfera) che rendono importante questo luogo? (2) Il modello di governance può garantire un utilizzo quotidiano e democratico? (3) Le modifiche chiariranno la differenza tra l’originale e il nuovo o creeranno confusione? Venezia/Nara/Burra definiscono le regole etiche; HUL definisce il processo; il tuo riassunto dovrebbe trasformare entrambi in vincoli di progettazione che il pubblico possa leggere sul posto.

Possiamo progettare oggi nuove agorà?

Conquistare spazio per la partecipazione civile

Le città non hanno bisogno di colonne di marmo per recuperare l’energia dell’agorà; hanno bisogno di strade e piazze affidabili come luoghi di incontro quotidiano. Tra le tattiche comprovate e a basso costo vi sono i programmi di strade aperte (corridoi settimanali senza auto) e le piazze/parchi tattici (aree di sosta, ombreggiature e piante installate rapidamente). Il programma Ciclovía di Bogotá, lungo 127 km, dimostra il potenziale sociale delle chiusure stradali ricorrenti. Ogni settimana 1,5 milioni di persone utilizzano questo programma, i cui benefici sociali e sanitari sono stati documentati, e programmi simili sono stati implementati in tutto il mondo. San Francisco’nun Parklet El Kitabı ve Global Sokak Tasarım Kılavuzu vaka çalışmaları, herhangi bir şehrin benimseyebileceği basit, kamu öncelikli kuralları (evrensel erişim, münhasır kullanım yok) açıkça belirtmektedir.

Per evitare che si verifichi una situazione di “apparizione improvvisa e successiva scomparsa”, unificate le sperimentazioni trasformandole in leggi. Il programma Piazze Aperte di Milano utilizza l’urbanistica tattica come metodo ufficiale a livello cittadino: prova a trasformare rapidamente i marciapiedi in piazze, poi rende permanenti quelli che hanno avuto successo. Indagini indipendenti e linee guida di progettazione documentano i risultati (attraversamenti più sicuri, tempi di permanenza più lunghi) e il processo di scalabilità.

Il design funziona quando le regole vengono applicate. Il documento Public London Charter (Carta pubblica di Londra) stabilisce principi chiari e incentrati sui diritti per i nuovi spazi pubblici (segnaletica, accesso inclusivo, gestione trasparente) e li collega alle approvazioni urbanistiche. Anche gli standard POPS della città di New York richiedono cartelli leggibili, strutture adeguate e obblighi applicabili, in modo che gli “spazi pubblici di proprietà privata” si comportino più come veri e propri spazi pubblici. Includete questi requisiti di governance nel vostro riassunto fin dal primo giorno.

Tipologie ibride per il XXI secolo

I più convincenti “nuovi agorà” riuniscono sotto lo stesso tetto una biblioteca, uno spazio maker, una sala eventi e servizi cittadini. Oodi a Helsinki si definisce un “luogo di incontro vivace” e offre di tutto, dagli studi alle stampanti 3D, dai cinema alle sale comunitarie. Questo luogo non è stato progettato per affrettarsi, ma per trascorrere del tempo. Il Dokk1 di Aarhus ospita la biblioteca principale e i servizi ai cittadini (compreso il supporto per l’identità nazionale/CPR) nello stesso luogo, rendendo la burocrazia quotidiana parte integrante della vita civile. I premi e le notizie sottolineano come questi edifici non solo supportino le collezioni, ma anche gli incontri quotidiani.

Un altro esempio ibrido è il Resilience Hub: una struttura comunitaria attrezzata per essere utilizzata sia in condizioni normali (lezioni, ricarica, Wi-Fi, riunioni) che in situazioni di crisi (elettricità, raffreddamento, comunicazioni). La guida della Rete dei direttori per la sostenibilità urbana descrive in dettaglio come finanziare, programmare e gestire congiuntamente i centri per creare la capacità e la fiducia locali, che sono gli elementi fondamentali di un’agorà moderna.

L’uso democratico si espande quando le assemblee spaziali si connettono alle assemblee online. Nato a Barcellona, Decidim è un’infrastruttura open source progettata per essere compatibile con le riunioni faccia a faccia, per proposte, assemblee, bilancio partecipativo e feedback. Abbinare una piazza (o una sala della biblioteca) a un esempio di Decidim consente alle persone che vi partecipano di continuare a plasmare le decisioni anche dopo essere tornate a casa e viceversa.

Architetti come mediatori culturali

Utilizzate lo IAP2 Spectrum per definire chiaramente la promessa di partecipazione “dall’informazione all’empowerment” e assicuratevi che la portata, il calendario e il budget del progetto siano coerenti con tale promessa. Utilizzate la Scala di Arnstein per controllare il potere in modo ragionevole: i partecipanti vengono solo consultati o condividono il controllo? Specificate il livello nei documenti pubblici affinché le comunità possano chiedere conto alle squadre.

Valutate i risultati sociali come output di progettazione. Il RIBA Social Value Toolkit offre metodi pratici per dimostrare i cambiamenti in termini di benessere, coesione sociale e accessibilità. Questi parametri possono essere monitorati dai clienti e dal comune insieme ai costi e al consumo energetico. La pubblicazione di questi dati (prima e dopo l’utilizzo) trasforma la nuova agorà da un concetto a un bene pubblico con prestazioni dimostrabili.

Nel contesto del patrimonio culturale, utilizza l’approccio UNESCO Paesaggio urbano storico per trovare un equilibrio tra cambiamento e continuità culturale; prima di tracciare i confini, mappa i valori concreti e astratti. Quando sorgono questioni relative alla rappresentanza, basarsi sui principi di giustizia progettuale: mettere al centro le persone più colpite nella definizione degli obiettivi e nella governance, assicurandosi che partecipino ai workshop. Ciò significa negoziare la cultura invece di limitarci a plasmarla.

Riflessioni sul ruolo dell’architetto

Struttura per la permanenza e il passaggio

Progettare contemporaneamente sia “per sempre” che “per il prossimo anno” è una vera abilità. Due punti di vista utili: (1) l’idea dei livelli di taglio (sito, struttura, facciata, servizi, planimetria, arredi) ricorda che le diverse parti di un edificio cambiano a velocità diverse, quindi dobbiamo preservare quelle lente e rendere facilmente modificabili quelle veloci; e (2) edificio aperto, separando i “supporti” di lunga durata dai “riempitivi” di breve durata, che consente agli utenti di rimodellare lo spazio nel tempo. Questi due aspetti insieme indicano una regola etica: permanenza nella struttura, flessibilità negli organi.

Dall’etica agli standard.

Se volete essere adattabili per sopravvivere a bilanci e fatturati, codificatelo. ISO 20887 definisce i principi di progettazione per lo smontaggio e l’adattabilità; la guida all’economia circolare incoraggia invece la documentazione preventiva dei materiali (ad esempio con i passaporti dei materiali) affinché i team futuri possano riutilizzarli, scambiarli o riciclarli con un alto valore aggiunto. In pratica, ciò significa collegamenti reversibili, aree di servizio accessibili, moduli standard e un inventario aggiornato di ciò che si trova all’interno dell’edificio.

Il riutilizzo adattabile è generalmente più vantaggioso dal punto di vista delle emissioni di carbonio rispetto alle nuove costruzioni, poiché si preservano le emissioni di carbonio già “pagate”. Ricerche e casi di studio (l’analisi di Arup su uffici e abitazioni e il progetto di ristrutturazione di One Triton Square a Londra) dimostrano che la conversione o la ristrutturazione, anziché la demolizione, consentono un notevole risparmio in termini di emissioni di carbonio. La guida sugli edifici circolari aggiunge: costruisci solo ciò che è necessario, costruisci per il valore a lungo termine e scegli i materiali giusti.

Concretizzare i valori attraverso il modulo

Se credete nell’onore, nel calore e nell’ospitalità, le persone dovrebbero percepire questi valori con tutto il loro corpo. Nel suo studio sull’architettura multisensoriale, Juhani Pallasmaa sostiene che il suono, il calore, la consistenza e l’odore sono determinanti quanto la vista. Scelte progettuali come i soffitti in legno che attenuano l’acustica, le pietre che garantiscono freschezza e le ringhiere che invitano al tatto trasformano i valori astratti in esperienze quotidiane.

L’accessibilità non è una caratteristica aggiuntiva, ma un valore espresso nel piano, nella sezione e nell’interfaccia. I Sette principi del design universale (uso equo, flessibilità, uso semplice/intuitivo, informazioni percepibili, tolleranza agli errori, sforzo fisico ridotto, dimensioni/spazio adeguati) offrono una lista di controllo scritta in un linguaggio semplice che potete utilizzare per prendere ogni decisione, dall’hardware delle porte alla segnaletica e all’altezza dei sedili.

L’opera di Venturi e Scott Brown intitolata “l’anatra e la capanna decorata” ricorda che gli edifici a volte comunicano come simboli, altre volte ospitando simboli (segni, arte, programmi). Scegliete il metodo giusto per l’argomento, in modo che il pubblico possa capire cosa rappresenta un luogo anche senza una guida. L’importante non è l’ironia, ma il significato leggibile nella vita quotidiana.

Il modulo incentrato sul valore deriva anche da chi lo ha modellato. Il quadro della giustizia progettuale richiede ai progettisti di mettere al centro le comunità più interessate da un progetto e di condividere il potere durante tutto il processo, non solo consultandole alla fine. Per garantire che questo impegno vada oltre una singola riunione, includetelo nel riassunto e nella governance.

Progettare luoghi che rimangono impressi nella memoria

Le città vengono ricordate attraverso la loro forma e il loro utilizzo. Lo studio di Kevin Lynch sulla visibilità spiega come strade, confini, zone, nodi e strutture simboliche aiutino le persone a organizzare il significato; Aldo Rossi aggiunge che le opere/monumenti urbani permanenti fissano la memoria collettiva nel tempo. Dolores Hayden amplia questa prospettiva includendo non solo i grandi monumenti, ma anche i luoghi quotidiani e poco conosciuti del paesaggio. Un buon “design della memoria” crea un equilibrio tra leggibilità, permanenza e inclusività.

La memoria non deve necessariamente essere monumentale. I contromonumenti in Germania incoraggiano a riflettere ribaltando la concezione tradizionale dell’eroismo; gli Stolpersteine (“pietre d’inciampo”) trasformano i marciapiedi in reti commemorative posizionando nomi sulle soglie delle porte. Queste microazioni sono potenti perché non si collocano al di fuori dei percorsi quotidiani, ma al loro interno.

Il Vietnam Veterans Memorial di Maya Lin mostra come la restrizione possa approfondire i ricordi: due pareti di granito nero incise nel terreno, nomi scritti in ordine cronologico e una superficie riflettente che unisce l’immagine del visitatore a quella dei defunti, creando un incontro personale e sociale senza imporre una singola narrazione. Il design del monumento richiedeva che fosse un’opera apolitica e contemplativa che elencasse ogni nome; il design ha soddisfatto e trasmesso queste condizioni.