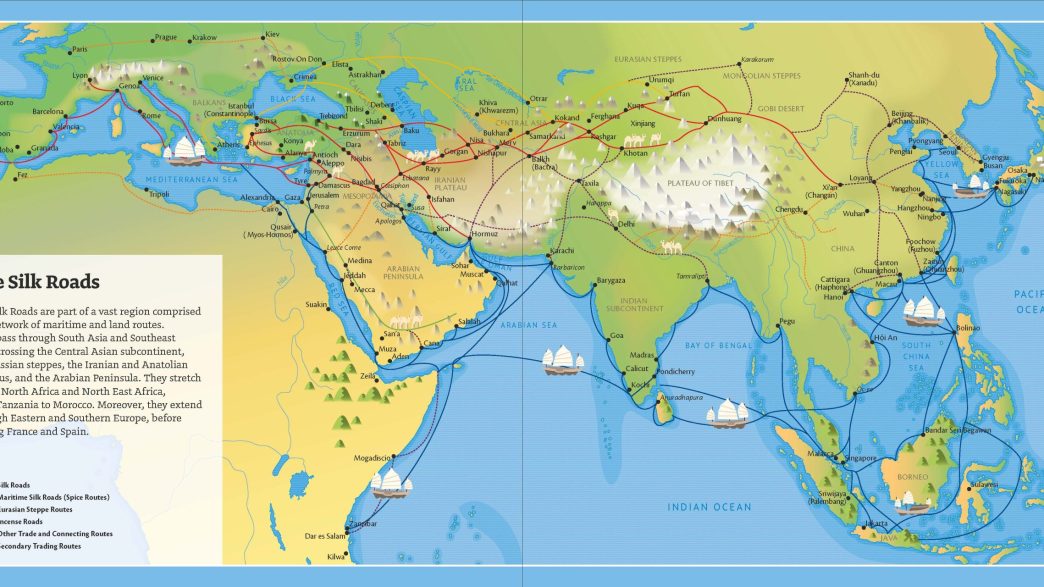

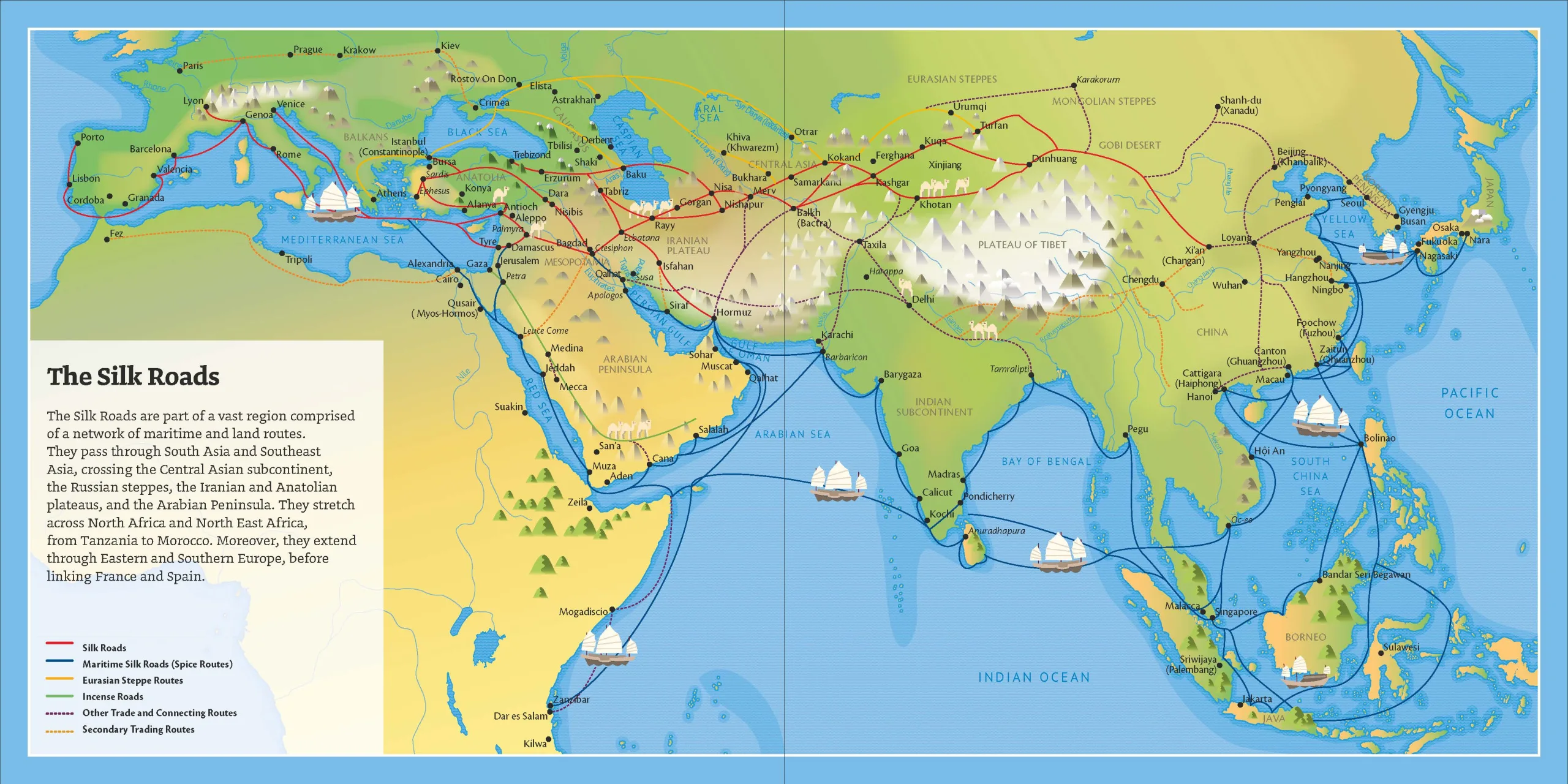

Le rotte commerciali costruiscono le città. Per oltre mille anni, lungo le Vie della Seta, una rete di corridoi che collegava l’Oriente e l’Occidente, l’architettura si è trasformata in un linguaggio di scambio. I caravanserragli offrivano ospitalità rafforzata; i mercati univano lo stoccaggio a un’atmosfera sfarzosa; le moschee, le madrasse e i mausolei conferivano un significato pubblico alla ricchezza. Nel 2023 l’UNESCO ha aggiunto alla lista il corridoio Zarafshan-Karakum, l’arteria che attraversa Samarcanda, per riconoscere appieno il potere delle rotte, dei nodi e dell’artigianato interculturale di plasmare le città.

Pensate alle Vie della Seta non come a una linea, ma come a una rete: idee, pigmenti, mattoni, stili calligrafici e segreti costruttivi viaggiavano insieme a zafferano, carta e porcellana. Le città lungo questi corridoi mostrano “architetture commerciali” a più livelli: piazze pensate per i mercati, torri di guardia e sale conferenze su misura per le carovane e complessi religiosi usati anche come alloggi. La nostra prima tappa, Samarcanda, rappresenta l’apice di questo fenomeno, dove il transito si è trasformato in una forma urbana monumentale sotto la protezione della dinastia Timuride.

Al di là dei monumenti, il tessuto della vita quotidiana, con le case con cortile, i quartieri e i mercati di strada, mostra come il commercio si sia integrato nella vita. Nella città vecchia di Samarcanda, le stradine strette e le case rivolte verso l’interno collegano il mondo sociale e quello economico, mentre le strade del bazar ospitano le attività pubbliche della città, come gli acquisti, la contrattazione, la preghiera e il riposo. Il mix di questi complessi maestosi e di architettura locale finemente lavorata è la caratteristica distintiva dell’architettura creata dalle strade.

Samarcanda: crocevia di culture

Il profilo di Samarcanda — cupole, pishtaq e minareti ricoperti di blu — simboleggia il periodo timuride, quando la città divenne la capitale culturale dell’Asia centrale. I complessi più citati dai visitatori — Registan, Bibi-Khanym, Shah-i Zinda, Gur-e Amir e l’Osservatorio di Ulugh Beg — costituiscono la base di una storia urbana in cui scienza, rituali e commercio condividono lo stesso palcoscenico.

Ma l’identità della città non è solo monumentale. Il centro storico è organizzato in quartieri: una fitta rete di case con cortili, laboratori e piccole moschee. Questi quartieri, con stanze disposte intorno a cortili ombreggiati, riflettono stili di vita e economie artigianali locali che perdono le loro radici nei secoli, con un’architettura modellata sulle famiglie, le corporazioni e le stagioni.

Lo status di “crocevia” di Samarcanda è sia geografico che pratico: un’oasi dove le strade si incrociano sul fiume Zarafshan e un luogo dove si incontrano materiali, tecniche e scienziati, dai mattoni di cobalto agli astronomi che circondavano Ulugh Beg. Il risultato è una città che si legge come un dizionario dell’urbanistica della Via della Seta.

L’eredità di Timur e la monumentalità

Gli architetti timuridi trasformarono gli edifici maestosi in un ordine urbano. Le tre madrasse di Registan — Ulugh Beg (1417–20), Sher-Dor (XVII secolo) e Tilla-Kari (XVII secolo) — circondano una piazza accuratamente progettata, dove si svolgono attività didattiche, cerimonie e commerci. I portali rialzati e i cornicioni a muqarnas codificavano il “look Timuride”: enormi archi d’ingresso, cupole a doppia conchiglia e superfici intessute di geometrie e scritte.

La moschea Bibi-Khanym, costruita dopo la campagna indiana di Timur, ha sfidato i limiti delle sue dimensioni: un complesso comunitario che proclama l’ambizione imperiale con le sue ampie porte e i dettagli in marmo. Nella sua decorazione sono stati utilizzati più sistemi di piastrelle: mosaico (piastrelle tagliate a mano e unite come tessere di un puzzle), bannāʾī (mattoni smaltati con motivi a incastro) e cuerda seca (aree di colore separate da linee di resistenza). Nonostante i parziali crolli e i restauri moderni, continua a essere il simbolo delle ambizioni monumentali della città.

La monumentalità di Timur includeva anche la scienza. L’osservatorio di Ulugh Beg, uno strumento architettonicamente integrato, era incastonato nella cima di una collina per eliminare le vibrazioni e ospitava un sestante meridiano fisso con un raggio di circa 40 metri. Il catalogo stellare Zij-i Sultani, prodotto qui, costituì un punto di riferimento per l’accuratezza astronomica secoli prima dell’avvento dei telescopi. In questo caso l’architettura non era lo sfondo della conoscenza, ma lo strumento di misurazione.

Tessuti urbani e reti di caravanserragli

Sotto le cupole, la vita quotidiana si svolgeva nei quartieri: blocchi compatti di case con muri comuni e cortili interni. Le stanze venivano utilizzate in modo flessibile a seconda dell’ora del giorno; le strade bilanciavano il clima e la privacy; le piccole piazze e le moschee di quartiere costituivano il centro della vita sociale. Questa struttura, ancora oggi leggibile, spiega come una città che era la capitale di un impero potesse funzionare anche come città dei vicini.

I mercati collegavano questi quartieri al centro monumentale. Il mercato storico vicino a Bibi-Khanym e il longevo mercato di Siab, con i loro magazzini, le bancarelle e i luoghi di culto, testimoniano la continuità delle vie commerciali come spina dorsale urbana. Nelle città della Via della Seta, questi mercati erano solitamente collegati ai caravanserragli (locande con cortile interno), in modo che i mercanti potessero alloggiare i loro cavalli, dormire e commerciare a una giornata di cammino dalla piazza principale.

Samarcanda si trovava all’interno di un corridoio densamente popolato da questi nodi. Lungo il percorso Zarafshan-Karakum, ora riconosciuto dall’UNESCO come sito seriale, caravanserragli come Rabati Malik (tra Samarcanda e Bukhara), cisterne (sardob) e cortili fortificati adornavano il deserto. Mahalla, bazar e caravanserraglio formano insieme un unico sistema: la vita locale, il commercio interno alla città e il commercio a lunga distanza si intrecciano con il design urbano.

Colore, artigianato e identità dei materiali

Le superfici di Samarcanda sono come un programma di studi artigianale. Gli architetti timuridi hanno combinato diverse tecniche per armonizzare luci e motivi: piastrelle a mosaico per motivi geometrici dai contorni netti; bannāʾī per disegnare motivi su mattoni e tegole; e cuerda seca per disegnare motivi multicolori senza che i colori si mescolassero tra loro. La decorazione di Bibi-Khanym è un esempio di questo mix di tecniche che unisce audacia strutturale e ingegnosità superficiale.

I colori blu della città – cobalto, turchese e bianco – hanno radici più profonde. Nel secolo precedente a Tamerlano, nella necropoli di Shah-i Zinda venivano utilizzati piastrelle con lajvardina (smalto cobalto scuro ricoperto di smalto e oro) e questo gusto è stato tramandato anche nel periodo timuride. Il risultato è il famoso “blu di Samarcanda”: cupole e portali che riflettono la luce del deserto durante il giorno e la trattengono al crepuscolo.

L’artigianato era (ed è tuttora) l’infrastruttura sociale. Le botteghe artigiane dei quartieri continuavano a praticare l’intaglio del legno, la fabbricazione dei mattoni, il taglio delle piastrelle e la pittura dei soffitti; anche tradizioni immateriali come la musica, la miniatura e il ricamo alimentavano lo stesso mondo estetico. Questa ecologia delle competenze ha reso possibile l’architettura su larga scala e ha fornito una base viva per gli sforzi di conservazione odierni.

Xi’an: Porta orientale

Xi’an si trova all’estremità orientale della Via della Seta, da dove un tempo partivano le carovane dirette verso l’Asia centrale. Questo ruolo è ufficialmente riconosciuto dall’UNESCO nella “Rete del Corridoio Chang’an-Tianshan”. Questa rete è una striscia di 5.000 km che parte da Chang’an (l’antica capitale della dinastia Tang, situata nell’odierna regione di Xi’an) e attraversa la Cina occidentale fino all’Asia centrale. Questo elenco sottolinea perfettamente gli elementi che rendono speciale la città: il commercio a lunga distanza, l’interazione religiosa e la diffusione di tecnologie e idee.

Le mura della città e la pianificazione urbanistica a griglia

Urbanistica perfezionata a scopo difensivo.

Le attuali mura di Xi’an, in gran parte ricostruite durante la dinastia Ming, circondano il centro storico con un perimetro di circa 13,7-13,75 km, formando un’area quasi rettangolare. L’altezza media è di ~12 m, la parte superiore è larga 12-14 m e la base è larga 15-18 m. Ogni ~120 m sono presenti merli sporgenti per sparare dai lati. Al di là del loro passato militare, le mura ora fungono da spazio pubblico — percorribili in bicicletta e a piedi, leggibili dall’alto — trasformando l’infrastruttura difensiva in uno spazio urbano quotidiano.

Una città disegnata come un gioco da tavolo.

Sotto l’attuale griglia stradale si trova la pianta di Chang’an risalente al periodo Tang: nove strade principali nord-sud e dodici strade est-ovest che dividono la capitale in un rettangolo circondato da 110 mura – 108 zone residenziali/ufficiali e due mercati gestiti dallo Stato. Le porte della zona venivano chiuse ogni notte, imponendo il coprifuoco e regolando il ritmo quotidiano degli spostamenti. Questo piano combinava il simbolismo imperiale con una chiara logistica per la gestione della folla e il traffico di merci e persone.

Il patrimonio delle mura e delle grate offre due spunti di riflessione per le città del XXI secolo:

- Riutilizzo delle antiche mura come cicli di mobilità verde (il percorso pedonale sulle mura di Xi’an, come modello di “infrastruttura ricreativa”)

- La pianificazione su scala di quartiere — superblocchi percorribili con bordi ben definiti e ingressi chiari — è stata reinterpretata con confini aperti, usi misti e trasporti pubblici.

Le ricerche condotte sui quartieri di Chang’an dimostrano come le dimensioni e il contenuto dei blocchi abbiano influenzato la vita quotidiana. Queste informazioni sono utili per regolare le lunghezze dei blocchi contemporanei, i passaggi di servizio e i programmi angolari.

Chang’an e l’influenza dell’architettura buddista

La Pagoda del Grande Oca Selvatico (Dayan Ta) nel Tempio di Daci’en fu costruita per la prima volta nel 652 per ospitare i libri sacri e le immagini portati dall’India dal monaco-studioso Xuanzang. Divenne sia un simbolo spirituale che una lezione di architettura: una torre quadrata in mattoni a gradini con “grondaie” sporgenti che imitavano la struttura in legno, trasformando lo stupa indiano in parte integrante del profilo urbano cinese. Questo sito fa attualmente parte del patrimonio mondiale dell’umanità della Via della Seta.

All’altra estremità della città, la Pagoda del Piccolo Cigno Selvatico (684 d.C.) nel Tempio Jianfu offre un esempio più compatto dello stile Tang. Insieme, le pagode “Grande” e “Piccola” mostrano come il buddismo abbia messo radici a Chang’an attraverso centri di traduzione, monasteri e segni visibili nel tessuto urbano. Queste strutture fungevano da elementi stabilizzatori per le processioni, gli insegnamenti e i pellegrinaggi in una capitale organizzata per l’amministrazione e il commercio.

Le pagode qui presenti non sono solo monumenti, ma anche strumenti programmatici: archivi, segni e dispositivi di orientamento. Le sintassi in legno simulate con mattoni offrono anche una lezione più ampia per le applicazioni contemporanee: come “tradurre” forme straniere in artigianato e clima locali senza perderne il significato. (La spiegazione di Britannica sui dettagli in legno simulati di Dayan Ta continua a essere un chiaro punto di partenza su questo argomento).

Mercati, moschee e fusione culturale

Durante la dinastia Tang, Chang’an centralizzò il commercio nei mercati orientali e occidentali. Questi mercati erano zone controllate dallo Stato, dove si trovavano magazzini, uffici di cambio e artigiani. La loro posizione all’interno della griglia urbanistica rendeva il commercio a lunga distanza comprensibile e controllabile. Si trattava di una strategia urbanistica che costituiva la base dell’economia cosmopolita della capitale.

Una moschea che sembra un tempio, ma che guarda verso La Mecca.

La Grande Moschea di Xi’an (Huajuexiang) incarna la mescolanza culturale della Via della Seta. Organizzata come una serie di cortili e padiglioni in uno spazio lungo e stretto, la moschea ricorda un tempio cinese per la sua pianta e la linea del tetto, ma il suo asse si estende in direzione est-ovest, allineando la sala di preghiera con La Mecca. Le piastrelle smaltate di blu, l’arte calligrafica e i cortili con giardini combinano la devozione islamica con la logica artigianale cinese.

Lo stesso mix si riflette anche nell’odierno quartiere musulmano, dove le cucine halal, i venditori di spezie e i panifici hanno dato vita a una vivace cultura di mercato legata alle origini della città lungo la Via della Seta. Per gli urbanisti, la lezione è pratica: quando i confini sono permeabili, le strade aperte e i piccoli negozi sostengono i rituali e le attività quotidiane, la vita religiosa e quella commerciale possono condividere lo spazio pubblico.

Buhara: Geometria sacra e spazio pubblico

Buhara, una delle città medievali meglio conservate dell’Asia centrale, si trova lungo la Via della Seta. Il suo tessuto urbano, costituito da moschee, madrasse, caravanserragli e quartieri, è ancora leggibile a livello di strada. L’UNESCO ha riconosciuto il centro storico per questa continuità, in cui i luoghi sacri e la vita civile si intrecciano attorno a cortili, piazze e vie commerciali.

La “geometria sacra” qui non è una metafora: dai motivi intrecciati dei mattoni della perfetta forma cubica della Tomba dei Samanidi alle proporzioni calibrate del complesso Po-i-Kalyan, i motivi e le misure di Bukhara assumono un significato pubblico. La Tomba dei Samanidi (X secolo) presenta una complessa disposizione dei mattoni e spazi vuoti ritmici; secoli dopo, il Minareto di Kalyan fissa un asse che regola la città, la moschea, la madrasa e la piazza.

Madrasse e tipologie di cortili

La Madrasa Mir-i-Arab (anni 1530) si affaccia sulla Moschea Kalyan, situata di fronte a una piazza comune. Entrambe utilizzano il classico schema a quattro iwan: sale con volte assiali che si aprono su un cortile centrale e celle degli studenti (hujra) che circondano la struttura. Questa disposizione bilancia la vita quotidiana (lezioni, preghiere e riposo) con l’asse rituale in un unico spazio chiuso climatizzato. Mir-i-Arab ha funzionato come scuola religiosa dal periodo degli Shaybani fino ai giorni nostri, sottolineando la resistenza di questa tipologia.

I passaggi con archi profondi, le gallerie a due piani e i cortili ombreggiati dagli alberi mitigano il caldo secco di Bukhara e strutturano il tempo sociale: ombra per studiare durante il giorno, cielo aperto per respirare aria fresca durante la notte. A Po-i-Kalyan, il binomio madrasa-moschea, il minareto come simbolo verticale e la piazza come “salotto” pubblico, si leggono come un campus con cortile. La forma del complesso — minareto, cortile della moschea, cortile della madrasa — mostra come la geometria sacra regoli sia il movimento che il microclima.

La stessa logica (assi netti, cortili incorniciati, bordi spessi) struttura i quartieri e le piazze di Bukhara, unendo istruzione, culto e commercio in un’unica rete percorribile. I progettisti di oggi continuano a trarre vantaggio da queste lezioni: stanze perimetrali per la massa termica, soglie a più livelli per la privacy e cortili come concentratori sociali adattabili.

Infrastrutture idriche e raffreddamento urbano

Prima dell’avvento dei tubi moderni, Bukhara aveva organizzato le strade e le piazze attorno agli hauz, bacini rivestiti in pietra alimentati da canali, creando così sistemi di raffreddamento per evaporazione, accesso all’acqua e luoghi di incontro ombreggiati. Lyab-i-Hauz (“sul bordo della piscina”) rimane l’esempio più noto. Questo complesso, composto da un laghetto, una madrasa e un hankahan, forma un insieme in cui il clima, il culto e il commercio si sostengono a vicenda.

Le acque stagnanti portarono con sé malattie; durante il periodo sovietico (anni ’20-’30) la maggior parte delle piscine cittadine furono riempite. Lyab-i-Hauz è sopravvissuto ed è tornato ad essere un punto di riferimento sociale. Storicamente, l’acqua era fornita dal canale Shahrud attraverso canali chiusi (aryks). Il microclima della piazza – ombra, brezze sull’acqua, bordi rigidi per il raffreddamento notturno – mostra come la semplice idrologia possa plasmare il comfort urbano.

Il ripristino di piccoli specchi d’acqua, aree ombreggiate e stretti canali può raffreddare le città calde con il minimo consumo energetico. Il sistema hauz di Bukhara è un esempio di piazze “blu-verdi” contemporanee che combinano la vita sociale con il controllo passivo del clima.

Il ruolo del mercato nella forma urbana

Intersezioni a cupola (toki) come concentratori di traffico.

Le cupole commerciali di Bukhara — Toki Zargaron (gioiellieri), Toki Telpak-Furushon (venditori di cappelli) e Toki Sarrafon (cambiamonete) — si trovano in importanti incroci stradali. Le spesse mura di pietra rinfrescano l’aria e trasformano gli incroci stradali (chorsu), luoghi di scambio di persone, merci e informazioni, in “stanze” urbane. Il più grande e meglio conservato, Zargaron, si trova nel punto di intersezione degli assi est-ovest e nord-sud della città. Archnet

La struttura lineare dei mercati coperti.

Tra i toki, i mercati con lunghe volte (tims) formano un corridoio commerciale ombreggiato; il più importante è il Tim Abdullah Khan (1577), che collega i complessi religiosi con le vie commerciali. Questa catena di spazi chiusi mostra come Bukhara abbia unito l’economia e il movimento in un unico sistema microclimatico continuo.

Istanbul: Tra continenti e imperi

Riutilizzo adattabile nel corso dei secoli

Strati di fede, strati di pietra. Sono poche le città che, come Istanbul, mostrano il loro riutilizzo. La sola Basilica di Santa Sofia racconta una storia lunga 1.500 anni: cattedrale bizantina (VI secolo), moschea dell’Impero Ottomano (dopo il 1453), museo durante la Repubblica e, dal 2020, nuovamente moschea, continua a essere uno dei monumenti più importanti della lista dei “Siti storici di Istanbul” dell’UNESCO. Anche il vicino complesso di Chora (Kariye) ha seguito un percorso simile ed è stato riaperto come moschea nel maggio 2024 dopo i lavori di restauro. Questi cambiamenti dimostrano come gli edifici siano sopravvissuti adattando il loro uso, pur conservando il loro valore di patrimonio mondiale.

Dalle chiese bizantine alle moschee ottomane, ai musei moderni e poi di nuovo indietro. Il tessuto urbano di Istanbul è ricco di trasformazioni: il complesso della Moschea di Zeyrek (precedentemente noto come Monastero del Pantocratore) fa parte del patrimonio dell’UNESCO, mentre la Moschea Araba fu costruita nel XIV secolo come chiesa domenicana genovese e sotto il suo minareto è ancora chiaramente visibile l’architettura gotica. Di fronte al Golden Horn, un vecchio magazzino doganale è stato trasformato nel nuovo museo Istanbul Modern (Renzo Piano, 2023), che mostra il riutilizzo contemporaneo e la programmazione culturale del lungomare storico.

A Istanbul, il riutilizzo adattabile non è solo una questione simbolica, ma anche tecnica. Le campagne di restauro, i cambiamenti di status giuridico e i piani di gestione urbana fungono da mediatori tra impegno, turismo e conservazione. Il monitoraggio di Hagia Sophia e Chora da parte dell’UNESCO dopo i cambiamenti di status sottolinea l’equilibrio tra i monumenti “viventi” e le aspettative del patrimonio globale.

La moschea come ancora urbana

Le moschee dell’Impero Ottomano erano generalmente costruite come complessi multi-edificio (külliye) donati da fondazioni filantropiche. Oltre alle sale di preghiera, ospitavano anche scuole, cucine, bagni turchi, cliniche, biblioteche, fontane e mercati, fornendo così servizi sociali e un regolare traffico pedonale ai quartieri. Il complesso Süleymaniye (1550-57), costruito da Sinan, è un esempio classico in cui medrese, ospedale, casa di cura, cucine, bagni turchi e le tombe di Solimano e Hürrem Sultan sono riuniti in un unico acropoli urbano.

Una forma che modella un profilo e un quartiere. Dal punto di vista architettonico, le cupole e le semicupole ottomane incorniciano i cortili interni e le strade, mentre i minareti sottili fungono da fari nell’area urbana; questo insieme regola il movimento circostante, i mercati e i ritmi quotidiani. A Istanbul, questo raggiunge la sua espressione classica nella Moschea di Solimano di Sinan. La cupola centrale della moschea e i suoi volumi stratificati definiscono la linea del profilo come strumento di orientamento sia spirituale che urbano.

Economia delle moschee: i mercati come donazioni. Molti complessi coprivano le spese di manutenzione grazie agli edifici adiacenti che generavano reddito. Ad esempio, il Mercato Egiziano fu costruito come parte del complesso della Moschea Nuova e i negozi furono affittati per sostenere le attività della moschea. Si trattava di un modello urbano che collegava il commercio alla vita civile e religiosa.

Porti commerciali e contaminazione architettonica

I porti, centro del mix culturale. Sulla costa settentrionale del Corno d’Oro, la colonia genovese di Pera/Galata si sviluppò come un quartiere fortificato con una propria torre e strade. La Torre di Galata (1348) e i resti delle mura ricordano questo avamposto marittimo dove le comunità latine, greche, ebraiche e successivamente ottomane scambiavano merci e idee architettoniche, gettando le basi per le forme ibride che si sono sviluppate nel corso dei secoli.

Tipologie di viaggio: dalla locanda al passaggio, da lì alla banca. Il centro commerciale di Istanbul ha unito la logica ottomana delle “han” (caravanserragli-depositi) ai passaggi europei e ai palazzi finanziari del XIX secolo. Bankalar Caddesi a Karaköy ospitava il quartiere finanziario dell’Impero Ottomano nel suo periodo finale, compresa la sede centrale della Banca dell’Impero Ottomano (l’attuale SALT Galata). Progettato da Alexandre Vallaury, questo edificio rifletteva uno stile Beaux-Arts importato e adattato alla strada portuale levantina.

Il laboratorio costiero del XXI secolo. L’odierno Galataport ha ridisegnato lo stesso litorale con un terminal crocieristico sotterraneo, primo al mondo nel suo genere, collegato da un sistema di coperture che creano una zona doganale temporanea quando le navi attraccano al porto, rendendo così la passeggiata accessibile al pubblico nel resto del tempo. Il nuovo Istanbul Modern, situato accanto ad esso, mantiene il porto come spazio pubblico leggibile, approfondendo al contempo la commistione tra cultura e commercio. Una contaminazione contemporanea che continua ad ascoltare la lunga memoria del porto.

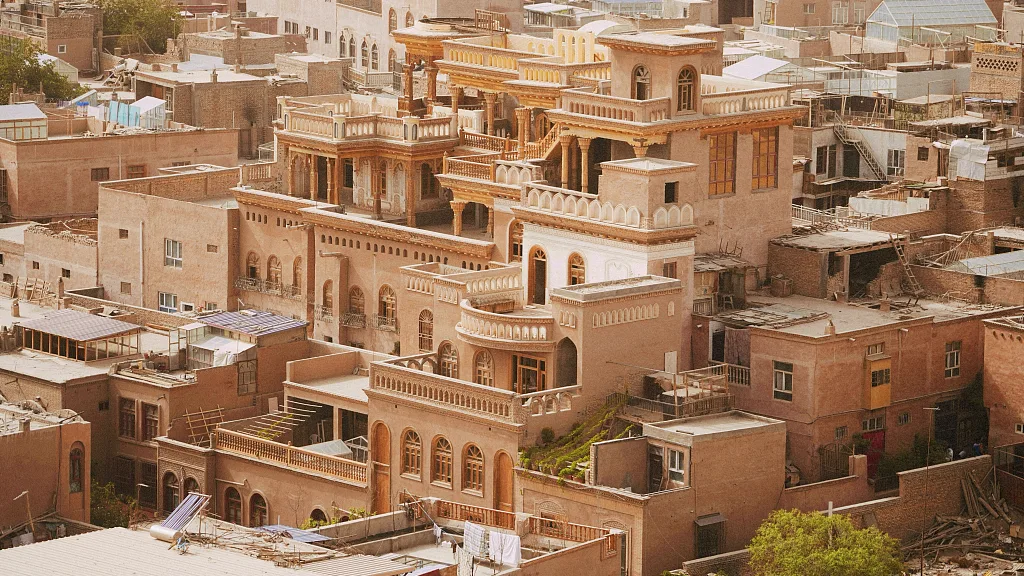

Kashgar: Resilienza locale e memoria spaziale

Architettura del suolo e compatibilità sismica

Le case tradizionali uigure di Kashgar sono costruite con tecniche tradizionali come mattoni di fango e terra compressa, spesso combinate con elementi in legno. Le pareti in terra garantiscono massa termica e possono essere riparate rapidamente con terra locale; gli elementi in legno (travi ad anello, legature, lacci) aiutano la fragile struttura in terra a comportarsi più come un sistema. Le ricerche sulla conservazione degli edifici in terra battuta raccomandano proprio questo tipo di strutture ibride: travi continue in legno/legature, legature verticali e orizzontali (bambù o filo di acciaio), chiavistelli angolari e diaframmi leggeri — interventi comprovati dai test su tavolo vibrante e dai restauri sul campo.

Kashgar si trova ai margini del bacino agricolo, vicino alla zona di pieghe e spinte attive. I devastanti terremoti del 2003 (a circa 100 km a est di Kashgar, a Bachu/Jiashi) hanno causato la morte di oltre 250 persone e la distruzione di decine di migliaia di case in mattoni. Questo profilo di rischio spiega perché la sicurezza sia un tema ricorrente nelle discussioni sul riassetto urbano e perché sia importante un rafforzamento a bassa tecnologia per garantire la stabilità delle strutture esistenti. Il kit applicabile per i progettisti che ristrutturano le case di terra è chiaro: aggiungere una trave ad anello continua a livello della grondaia; collegare le pareti parallele con tiranti; fissare i collegamenti parete-tetto con cinghie; e, ove accettabile, passare a angoli di parete limitati o telai parziali.

Utilizzate legname/bambù reperibili localmente per le fasce e i legacci, mantenete leggeri i diaframmi per ridurre i carichi inerziali e date priorità alla ridondanza nelle aperture e negli angoli. Queste misure hanno migliorato notevolmente la sicurezza delle costruzioni in adobe in tutto il mondo senza comprometterne il carattere locale. Questo approccio è molto adatto alla cultura dei materiali di Kashgar.

I cortili come regolatori termici e sociali

Nel clima caldo e secco di Kashgar, le case interne con cortili ombreggiati compensano le temperature eccessive: le pareti massicce assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano durante la notte; le aperture strette e i cortili ricoperti di vegetazione favoriscono la ventilazione incrociata e a strati. Le ricerche sui tipi di cortili cinesi e sui cortili delle zone aride dimostrano che l’ombreggiatura diurna + le aperture notturne possono ridurre significativamente le temperature di lavoro: questa scoperta è in linea con i ritmi quotidiani delle case uiguri.

Le ultime simulazioni che utilizzano le geometrie abitative di Kashgar hanno messo a confronto i tipi e l’orientamento degli spazi chiusi, evidenziando grandi differenze nelle ore di comfort tra le varianti. Ciò conferma che la disposizione delle stanze intorno al cortile (e la luce a cui sono esposte) influisce sui risultati termici. Analisi più approfondite condotte nello Xinjiang, testando rivestimenti in terra compressa e mattoni-legno nelle condizioni climatiche attuali e previste, forniscono rivestimenti basati su dati che aumentano il comfort preservando il linguaggio locale.

Anche il cortile fa parte dell’infrastruttura sociale. La piattaforma rialzata supa, che occupa un posto centrale nella vita domestica degli uiguri, è utilizzata per l’ospitalità, le cerimonie e il riposo quotidiano e rafforza i legami tra parenti e vicini nel cuore della casa climatizzata. Gli aggiornamenti progettuali che proteggono la supa (con superfici traspiranti e bordi ombreggiati) non compromettono la logica sociale, mentre i miglioramenti termici vengono realizzati in modo discreto sulla facciata esterna dell’edificio.

La città vecchia scomparsa e le difficoltà di conservazione

La demolizione e la ricostruzione su larga scala della città vecchia di Kashgar hanno subito un’accelerazione dopo il 2009 e sono state ufficialmente definite come programma di prevenzione delle catastrofi per gli edifici non sicuri in una zona sismicamente attiva. Osservatori internazionali e accademici hanno documentato la rapidità delle demolizioni e hanno lanciato l’allarme sulla perdita del patrimonio e sulla cancellazione culturale, mentre le autorità hanno sottolineato la sicurezza pubblica dopo i mortali terremoti regionali. Il risultato è stato un tessuto urbano profondamente modificato, in cui il “patrimonio” è stato generalmente ricreato sotto forma di scenari urbani a tema.

I gruppi di attivisti e i ricercatori hanno sostenuto che i cambiamenti nella Città Vecchia hanno causato lo sfollamento dei residenti e indebolito le tradizioni di vita radicate nelle case con cortile e nelle moschee di quartiere, definendo il fenomeno “massacro dello spazio” o ricostruzione forzata. I rapporti e le analisi descrivono in dettaglio come gli elementi quotidiani delle case (compresi i cortili e le piattaforme supa) siano al centro della memoria culturale e come la loro perdita abbia un significato che va oltre l’estetica.

Le recenti normative locali mirano a proteggere la città antica e a promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente. Affinché la conservazione sia credibile, i lavori di ristrutturazione tecnica devono essere eseguiti in conformità con le linee guida internazionali sul patrimonio territoriale (travi in legno/di collegamento, giunti, rinforzi riciclati), mentre le politiche di conservazione devono dare priorità non solo alle facciate, ma anche ai quartieri abitati. In altre parole: mantenere le persone sul posto, riparare ciò che è fragile, documentare ciò che è andato perduto e rafforzare Kashgar contro i terremoti senza cancellare la città dei cortili che la caratterizza.

Isfahan: Asse, Giardini e Grandezza

Maidan e coreografia visiva

Naqsh-e Jahan (Meidan-e Emam) è uno dei più grandi palcoscenici urbani del mondo: misura circa 560 m x 160 m, è circondato da gallerie a due piani con archi e su entrambi i lati è delimitato da edifici con funzioni diverse: a sud dalla Moschea dell’Imam (Shah), a ovest dal palazzo Ali Qapu, a est dalla Moschea dello Sceicco Lotfollah e a nord dalla Porta Qeysarie che dà accesso al bazar. Costruita durante il regno di Shah Abbas I, la piazza era utilizzata per il polo, le cerimonie reali, il commercio e il culto e con la sua architettura plasmava la vita quotidiana della città.

Poiché l’asse lungo della piazza non è allineato con la direzione della preghiera, all’ingresso dello Sheikh Lotfollah è stata utilizzata una sala d’ingresso a forma di L e poco illuminata per indirizzare i visitatori verso La Mecca. Entrando nell’ombra e girando, si accede a una sala a cupola piena di luce. Quando i raggi del sole nell’oculo formano la coda dell’uccello dipinto al centro della cupola, si crea il famoso effetto “pavone”. Si tratta di una soluzione spaziale trasformata in teatro.

Piazza Isfahan mostra come suddividere la vita pubblica in livelli: creare una struttura chiara (passaggi ad arco), fissare gli angoli con programmi che attirano diversi tipi di pubblico e dirigere il flusso utilizzando prospettive e soglie controllate. Questi sono strumenti urbani trasferibili, sia che si tratti di progettare una piazza pubblica, un’area verde di un campus o un centro commerciale.

Caravanserragli e infrastrutture per le lunghe distanze

La politica safavide ha reso i trasporti una priorità progettuale: strade, ponti e caravanserragli hanno sostenuto i commercianti dall’India al Mediterraneo. Il nuovo patrimonio seriale registrato dall’UNESCO, “Caravanserragli persiani”, documenta 54 esempi in tutto l’Iran. Questo sistema rese possibili il commercio a lunga distanza e i pellegrinaggi, e lo scià Abbas lo ampliò ulteriormente quando ricostruì Isfahan come capitale.

Si-o-se-pol (Ponte Allahverdi Han) conclude l’asse Chahar Bagh e collega il centro safavide al quartiere armeno di Yeni Julfa; i suoi archi a doppio livello trasportano le persone, incorniciano il panorama e regolano il flusso dell’acqua del fiume Zayandeh Rud. La ricerca di Iranica sottolinea che i ponti di Isfahan svolgono una triplice funzione: regolazione idraulica, irrigazione e divertimento della popolazione. In questo modo, le infrastrutture si trasformano in architettura civile.

Il complesso Abbasidi era originariamente un caravanserraglio fondato dalla dinastia Safavidi all’inizio del XVIII secolo. Oggi, questo edificio, che è stato ristrutturato e trasformato in un hotel storico, ricorda in modo concreto come un tempo gli alloggi lungo la strada finanziassero le scuole della rete di Isfahan e servissero il traffico. Si tratta di un esempio di riutilizzo moderno che mantiene il tipo di caravanserraglio con cortile nella vita pubblica.

Geometria, luce e architettura simbolica

Gli architetti safavidi diffusero l’uso delle piastrelle haft-rang (sette colori), ottenute dalla cottura combinata di piastrelle smaltate e dipinte. In questo modo, sulle cupole ricurve e sugli iwan divennero leggibili grandi scritte e arabeschi. Mentre la Moschea dello Sceicco Lotfollah e la Moschea dell’Imam mostrano questa tecnica, la Moschea della Congregazione (del Venerdì) della città è un esempio dell’antico progetto a quattro iwan sviluppato dai Safavidi su scala monumentale.

Nelle moschee di Isfahan la luce del giorno è organizzata come un materiale: entra a strisce attraverso le grate all’altezza dei tamburi, si riflette sui muqarnas e si diffonde sulle piastrelle, facendo risplendere i testi sacri. Le ricerche sull’illuminazione delle moschee e sul simbolismo safavide dimostrano che questi effetti non solo aumentano la visibilità, ma regolano anche l’umore, la concentrazione rituale e il senso di ordine in modo coreografico.

Anche il palazzo contribuisce a questo effetto: la Sala della Musica ad Ali Qapu diffonde il suono e riduce l’eco grazie all’uso di intagli nell’intonaco e muqarnas, un diffusore acustico antico incorporato nella decorazione. Ciò ricorda che qui il termine “sublime” ha un significato molto sensoriale: un significato in cui geometria, luce e suono sono progettati insieme.

Lezioni di architettura dalla Via della Seta

Il collegamento come principio di progettazione

Le Vie della Seta non sono mai state una linea unica, ma piuttosto corridoi intrecciati costituiti da capitali, fortezze, valichi, luoghi religiosi e città commerciali. Le candidature dei corridoi dell’UNESCO formalizzano questa logica di rete: il percorso Chang’an-Tianshan collega 33 aree componenti lungo 5.000 km, mentre il corridoio Zarafshan-Karakum collega montagne, oasi e passi desertici in un’unica dorsale est-ovest. Dal punto di vista dell’urbanistica, questi corridoi mostrano come la disposizione dei luoghi crei una regione leggibile, piuttosto che simboli isolati.

I caravanserragli persiani funzionavano come stazioni di servizio ripetute lungo le strade a lunga percorrenza: cortili sicuri dotati di acqua, magazzini, stalle e camere, distanziati l’uno dall’altro di una giornata di viaggio. La lista seriale dell’UNESCO e la valutazione dell’ICOMOS li definiscono chiaramente come infrastrutture stradali integrate in una rete più ampia, a dimostrazione del fatto che l’architettura può rendere funzionale la connessione su scala regionale. Oggi, i corridoi di transito possono prendere in prestito questo ritmo: fermate affidabili e ricche di programmi che determinano il ritmo dei movimenti e del commercio.

Il lavoro tematico sulle Vie della Seta suggerisce di considerare le rotte commerciali come famiglie di tipi di siti (passaggi, depositi, mercati, nodi rituali). Per i progettisti, ciò significa creare campus, litorali o aree culturali non come simboli isolati, ma come costellazioni interconnesse (con confini netti, opportunità ripetibili e soglie memorabili).

Cambiamento culturale e tipologie ibride

La Grande Moschea di Xi’an ha orientato la sala di preghiera verso La Mecca, ma utilizzando l’architettura cinese dei cortili in legno (grondaie, porte d’ingresso e cortili assiali), ha creato una struttura ibrida sensibile sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista del culto. Si tratta di un modello di adattamento rispettoso: la funzione e l’orientamento sono preservati, mentre la forma e i dettagli sono tradotti.

L’UNESCO definisce le Vie della Seta come motori della condivisione delle idee: lingue, mestieri, tecnologie e religioni si sono diffuse insieme alle merci. Mercati, madrasse, pagode, moschee, ponti e magazzini sono diventati “interfacce” comuni in cui le forme venivano copiate, modificate e ricombinate. Oggi i programmi civili vengono affrontati allo stesso modo: riunendo diversi usi (apprendimento + commercio; rituale + mercato) si rende visibile e quotidiano lo scambio.

Invece di imitare in blocco, combinate gli elementi a livello di singoli componenti (tetti, portali, tende, cortili), in modo che la struttura locale, il clima e le regole rimangano i principi fondamentali, mentre i riferimenti stranieri arricchiscono la leggibilità. (Pensate a piani ibridi, materiali locali e decorazioni culturalmente specifiche trasformate in nuovi modelli adatti al luogo).

Resilienza, adattabilità e risorse locali

Lungo le strade, i costruttori hanno lavorato con materiali disponibili nelle vicinanze o facilmente trasportabili: terra, mattoni, legname. Le tradizioni della lavorazione della terra e della pietra non sono “primitive”; sono ottimizzate in termini di clima, costi e manutenzione e costituiscono un patrimonio artigianale degno di essere preservato. Organizzazioni di conservazione come ICOMOS e Getty sottolineano che la salvaguardia di questi sistemi preserva sia la conoscenza che l’identità.

Per terreni fragili o muri non rinforzati, misure a bassa tecnologia (travi di collegamento continue, collegamenti dal muro al tetto, giunti lungo gli angoli e le aperture) aumentano significativamente la sicurezza senza alterarne il carattere. Il lavoro di Getty sulla ristrutturazione sismica rende queste tecniche applicabili dai costruttori locali e accettabili dai regolatori, presentandole in pacchetti. Trasformate la resilienza non solo in un disegno ingegneristico, ma in una competenza della comunità.

I cortili delle città calde e aride garantiscono un raffreddamento passivo: i rivestimenti pesanti attenuano il calore; gli spazi ombreggiati favoriscono la circolazione dell’aria; la vegetazione e l’acqua aumentano le ore di comfort. Recenti studi sulla geometria dei cortili e sulla ventilazione hanno misurato quantitativamente questi effetti. Utilizzate queste misurazioni per determinare le dimensioni dei cortili, regolarne l’orientamento e regolare l’apertura diurna e notturna nei progetti di abitazioni e campus contemporanei.

Scopri di più da Dök Mimarlık

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.