In architettura, lo spettacolo è il momento in cui un edificio smette di essere solo un rifugio o uno strumento e diventa una storia in cui le persone si riuniscono a volte per imparare, a volte per fare acquisti, a volte solo per scattare foto. Questa storia è potente: può rivitalizzare l’economia di un quartiere, plasmare l’immagine di una città e creare aspettative su cosa sia un “buon” design. Ma il potere comporta anche responsabilità: quando l’immagine passa in primo piano, la funzionalità, l’ecologia e il beneficio sociale possono passare in secondo piano.

Dal punto di vista etico, la domanda fondamentale è semplice: quando progettiamo per attirare l’attenzione, chi serviamo: i cittadini, gli algoritmi, la cultura, il capitale? La risposta dipende dal contesto. Gli edifici “iconici” possono essere beni pubblici o avere finalità di pubbliche relazioni; gli interni adatti ai social media possono ampliare l’accessibilità o ridurre l’esperienza al contenuto. Capire da dove viene lo spettacolo e come i media lo amplificano ci aiuta a decidere quando adottarlo e quando resistergli.

Comprendere lo spettacolo nell’architettura

L’ostentazione non è una novità. Cresce dove le città, il commercio e le immagini si incontrano. Il mercato del XIX secolo, il padiglione dell’esposizione universale, la strada illuminata dai neon e l’atrio “instagrammabile” di oggi sono rami dello stesso albero genealogico: luoghi costruiti per essere visti, visitati e ricordati.

Nel migliore dei casi, gli edifici appariscenti assumono una funzione sociale: musei che collegano le regioni, festival che animano i parchi, edifici simbolici che insegnano la storia. Nel peggiore dei casi, diventano invece uno strumento di sfruttamento: scorciatoie ingegneristiche che danneggiano le persone o la fauna selvatica, facciate che surriscaldano le città, edifici simbolici che consumano i bilanci pubblici. Seguire questa linea è una questione etica.

Le origini dello spettacolo nel design urbano

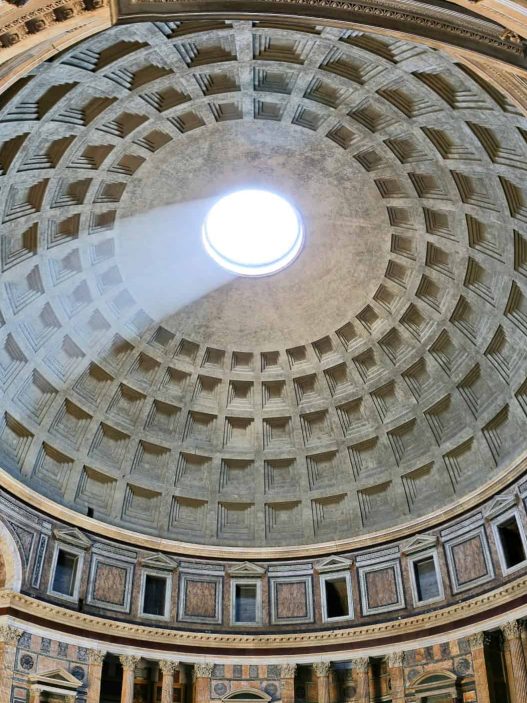

Lo spettacolo urbano moderno è un fenomeno che affonda le sue radici nel XIX secolo. A Parigi, i passaggi in ferro e vetro hanno creato spazi interni destinati al commercio e all’esposizione. Walter Benjamin ha interpretato questi passaggi come i luoghi in cui sono nati l’interesse del consumatore moderno e l’osservatore vagabondo, ovvero il flâneur. Questi passaggi hanno plasmato le città in modo da attirare lo sguardo, combinando commercio, luce e movimento.

Le esposizioni mondiali ampliarono ulteriormente questo insegnamento. Il Crystal Palace della Grande Esposizione del 1851 trasformò la tecnologia in un’attrazione, attirando le folle e creando un quartiere museale permanente a Londra (“Albertopolis”). Le esposizioni normalizzarono l’idea che le città dovessero mettere in scena il progresso industriale, nazionale e culturale come uno spettacolo aperto al pubblico.

Verso la fine del XX secolo, i bordi delle strade americane e la Las Vegas Strip hanno dato vita a un nuovo linguaggio di segni e simboli. Venturi, Scott Brown e Izenour sostenevano che dovessimo leggere la città “così com’è”: a volte, una semplice scatola con un segno evidente (“capanna decorata”) comunica meglio di un simbolo a forma di edificio (“anatra”). Questa visione ha ridefinito lo spettacolo come strumento comunicativo piuttosto che come semplice numero formale.

Il ruolo dei media e della cultura visiva

Il concetto di “spettacolo” di Guy Debord ci avverte che nella vita moderna le immagini mediano le relazioni sociali e che abbiamo iniziato a relazionarci più con le rappresentazioni che tra di noi. Anche l’architettura rientra in questa tendenza: gli edifici diventano uno sfondo per il branding, il turismo e la politica; i cittadini diventano spettatori e produttori di contenuti.

Oggi i social media stanno accelerando questo cambiamento. Le ricerche dimostrano che Instagram ha rivoluzionato il modo in cui le persone cercano e ricordano i luoghi, orientando designer e curatori verso momenti “iconici”, facilmente condivisibili e ad alto contrasto. I musei sono ormai divisi tra politiche che vietano le foto e politiche che incoraggiano i selfie; il marketing delle città si basa su luoghi “adatti a Instagram” che hanno una buona diffusione online. Il rischio è un circolo vizioso in cui la visibilità prevale sul contenuto.

I media non solo distorcono, ma anche democratizzano. Le ricerche condotte sull’«architettura online efficace» e sul branding locale dimostrano che le città e i designer al di fuori dei centri tradizionali possono far sentire la propria voce attraverso i canali digitali. La sfida etica consiste nell’utilizzare la visibilità per ampliare l’accesso culturale senza consentire agli algoritmi di determinare le priorità civili o di omogeneizzare l’identità locale.

Apparenza o funzionalità: una distinzione concettuale

Quando la forma segue l’immagine, la fisica si oppone. Il 20 Fenchurch Street di Londra – “Walkie-Talkie” – è famoso per concentrare la luce solare al punto da bruciare le strade e danneggiare le auto; il Vdara di Las Vegas ha creato un “raggio della morte” a bordo piscina grazie al suo vetro curvo. Questi non sono meme; sono elementi che ricordano che l’ottica, il calore e il vento sono preoccupazioni etiche di progettazione, non cose che vengono in mente dopo.

Le città stanno anche regolamentando gli effetti ambientali indesiderati dell’ostentazione. La Local Law 15 della città di New York (che entrerà in vigore nel 2021), riconoscendo che le ampie vetrate causano la morte di milioni di uccelli ogni anno, richiede l’uso di materiali a misura di uccello sulla maggior parte delle facciate fino a 75 piedi di altezza. Guide professionali e gruppi di difesa pubblicano standard di progettazione e riflessione per ridurre le collisioni. Questo è un chiaro esempio di come le norme etiche si trasformino in leggi.

L’energia e il comfort aggiungono un’altra dimensione. Le linee guida per la progettazione climatica nel Regno Unito (ad esempio LETI) raccomandano percentuali di vetro moderate e una migliore orientazione per ridurre il surriscaldamento e le emissioni di carbonio operative: si tratta di un equilibrio rispetto alle facciate interamente in vetro, orientate all’immagine. In breve, è possibile realizzare uno spettacolo che tenga conto del microclima, della biodiversità e dell’energia; uno spettacolo che li ignori è invece negligente. La scelta tra “capanna decorata o anatra” rimane una questione di etica pratica: comunicare in modo chiaro, ma mettere in primo piano la performance.

Progetti iconici e dilemmi etici

Le città costruiscono edifici vetrina e mega-spazi con l’obiettivo di cambiare rapidamente la loro immagine per attirare visitatori, investimenti e interesse. A volte funziona: il Guggenheim di Bilbao è diventato un polo di attrazione culturale, contribuendo a innescare una più ampia trasformazione urbana. Solo nel 2023, il museo ha attirato 1,32 milioni di visitatori, battendo ogni record; numerose ricerche di impatto e notizie riportano che il museo ha avuto un effetto significativo sul PIL e sull’occupazione nella regione basca.

Gli stessi scenari possono comportare costi aggiuntivi per i residenti, come affitti in aumento, sussidi pubblici e oneri di manutenzione. Chi critica il “effetto Bilbao” avverte che copiare questa formula senza elementi quali la gestione locale, la curatela e la tempistica può portare a delusioni. Per quanto riguarda le Olimpiadi, i risultati delle ricerche globali sono molto chiari: le Olimpiadi hanno il più alto superamento dei costi medi tra tutti i megaprogetti e questo spesso costringe i contribuenti a continuare a pagare a lungo anche dopo che i riflettori si sono spenti.

Tre semplici test possono essere d’aiuto: (1) Distribuzione – chi paga, chi ne beneficia (i turisti o la popolazione locale)? (2) Sostenibilità – il progetto, dopo decenni, continua a svolgere la sua funzione in termini di edificio e budget? (3) Onore – durante e dopo la costruzione, i lavoratori e i vicini sono stati trattati in modo equo? I seguenti casi di studio mettono in pratica questi test.

Caso di studio: l’effetto Guggenheim Bilbao

Inaugurato nel 1997, il Guggenheim Bilbao ha combinato una forma audace (titanio, vetro, pietra calcarea) con un programma espositivo accuratamente preparato e un piano di rinnovamento a livello cittadino. Nel corso del tempo, il numero di visitatori ha superato le aspettative, raggiungendo 1,32 milioni nel 2023, l’anno migliore nella storia del museo. I rapporti sull’impatto economico stimano un contributo di centinaia di milioni di dollari al PIL regionale annuale e la creazione di migliaia di posti di lavoro.

Il successo ha generato un’ondata di imitazioni: le città hanno cercato di creare il proprio “Bilbao”, talvolta trascurando i costi, l’adeguatezza culturale o la pianificazione a lungo termine. Gli accademici documentano i prodotti collaterali falliti o bloccati e avvertono che l’architettura non deve essere vista come la soluzione magica ai problemi strutturali. Il rischio etico sta nel confondere un involucro appariscente con una strategia urbana: esternalizzare l’identità a qualcosa di appariscente e finanziarlo con fondi pubblici.

L’effetto Bilbao non era solo un edificio; era costituito da governance + finanziamento + profondità curatoriale + tempistica. Ciò che deve essere imitato è il contenuto (collezione, partnership, cultura locale) prima del design e deve iniziare con una contabilità pubblica trasparente dei costi e degli effetti collaterali. Le città dovrebbero misurare non solo il traffico pedonale, ma anche l’accessibilità economica, gli ecosistemi artistici e il benessere dei quartieri a cinque e dieci anni di distanza.

Le fantasie verticali di Dubai e i problemi della forza lavoro

Dubai ha sfruttato l’altezza come marchio. Con i suoi 828 metri, il Burj Khalifa continua a essere l’edificio più alto del mondo e costituisce la base di un profilo urbano promosso attraverso eventi, vendita al dettaglio e turismo. Come successo ingegneristico, ha fatto progredire la progettazione di edifici super alti e ha contribuito a mettere Dubai sulla mappa mondiale.

Dietro le immagini, i difensori dei diritti dei lavoratori hanno documentato le continue violazioni che colpiscono i lavoratori migranti nei settori dell’edilizia e dei servizi negli Emirati Arabi Uniti: rischio di stress da calore, furto di salari, debiti per le spese di assunzione e lacune nelle sanzioni. Esistono divieti di lavoro nelle ore più calde della giornata e recenti riforme, ma i gruppi per i diritti umani sostengono che le protezioni siano insufficienti, soprattutto con l’aumento delle temperature estive dovuto al cambiamento climatico. Il quadro che emerge solleva una domanda fondamentale: se i lavoratori che costruiscono una città non ricevono salari sicuri ed equi, l’immagine di quella città può essere considerata etica?

Gli sviluppatori e le città possono stabilire standard applicabili: assunzioni a costo zero, pagamenti puntuali tramite sistemi salariali monitorati, orari di lavoro adeguati al clima, misure di raffreddamento e meccanismi di reclamo reali previsti dai contratti. Gli sviluppatori pubblici dovrebbero rendere il benessere dei lavoratori parte integrante dello status “iconico” del progetto, pubblicando ispezioni indipendenti sulla forza lavoro in occasione delle grandi inaugurazioni.

Stadi olimpici: simbolismo, costi e risultati

Gli impianti olimpici vengono costruiti per ospitare eventi sul palcoscenico più grande del mondo. Secondo i dati disponibili, questi impianti superano il budget previsto più di qualsiasi altro megaprogetto, con una media del 156% tra le Olimpiadi del 1960 e quelle del 2016. Sebbene alcune città siano riuscite a convertire queste strutture (ad esempio, lo stadio di Londra ospita attualmente il West Ham e vari eventi), la maggior parte delle città ha dovuto affrontare costi elevati o libri contabili poco trasparenti (il rapporto di revisione finale di Tokyo ha riportato cifre superiori a quelle fornite dal comitato organizzatore).

Le cerimonie di inaugurazione sfarzose possono nascondere oneri a lungo termine: servizio del debito, sovvenzioni alle imprese e strutture sottoutilizzate (le più famose sono Atene 2004 e alcune parti di Rio 2016). Anche se le zone interessate dall’evento si sviluppano, quando i palazzi della cultura sostituiscono le abitazioni a prezzi accessibili, che sono un bisogno fondamentale e urgente, la popolazione locale può trovarsi a dover affrontare aumenti degli affitti e costi opportunità. La questione etica è intergenerazionale: chi pagherà per quanto tempo per uno spettacolo di due settimane?

Esistono anche modelli opposti. Los Angeles 1984 è stata realizzata in gran parte con strutture già esistenti e un nuovo modello di sponsorizzazione/trasmissione televisiva, con risultati positivi; Barcellona 1992 ha integrato i Giochi con miglioramenti costieri e dei trasporti pianificati da tempo (anche se gli studiosi continuano a segnalare il superamento del budget e gli effetti sociali contrastanti). La via pratica: prima il riutilizzo, se possibile l’uso temporaneo, i registri pubblici in tempo reale e un piano di eredità legalmente vincolante che finanzi le risorse della comunità prima dello sfarzo della cerimonia.

Impatti economici e sociali sulle comunità

Gentrificazione e rischi di sfratto

La gentrificazione non è solo “nuovi bar e affitti elevati”. È un cambiamento specifico che riguarda chi rimarrà, chi se ne andrà e chi sarà privato delle opportunità future. I ricercatori distinguono i concetti di gentrificazione (miglioramento del quartiere) e sfratto (trasferimento forzato o sotto pressione), perché uno può verificarsi senza l’altro; tuttavia, gli investimenti pubblici e il miglioramento delle opportunità spesso aumentano la pressione sui locatari più vulnerabili. Le definizioni e le analisi del Progetto sull’esclusione urbana ci avvertono che non dobbiamo seguire solo le gru edili, ma anche i rischi di mobilità e di esclusione.

Ricerche su larga scala hanno riscontrato sintomi di stress misti ma reali per gli inquilini a basso reddito. A Filadelfia, studi sui punteggi di credito hanno rivelato che alcuni gruppi nelle zone interessate dalla gentrificazione hanno tassi di trasloco più elevati, ma i risultati complessivi variavano a seconda del quartiere e della popolazione. Gli investimenti nei trasporti e nella sostenibilità climatica possono avere effetti migratori modesti ma misurabili sulle famiglie a reddito molto basso, solitamente compresi tra l’1% e il 2%, dimostrando che i miglioramenti “verdi” possono causare lo sfollamento dei più poveri se non vengono adottate misure di protezione.

Le città che combinano nuovi investimenti con politiche di prevenzione degli sfratti hanno più successo: fondazioni comunitarie che garantiscono alloggi permanenti a prezzi accessibili; regole inclusive o di valorizzazione (ETOD) che finanziano alloggi a prezzi inferiori a quelli di mercato in prossimità dei mezzi di trasporto pubblico; e accordi di beneficio comunitario (CBA) che rendono l’occupazione locale, gli alloggi a canone calmierato e il sostegno alle piccole imprese non solo un obiettivo, ma una realtà praticabile. Le linee guida fornite dall’Urban Institute, dal SANDAG e dai toolkit universitari/legali offrono modelli e liste di controllo che possono essere inseriti direttamente nelle richieste di proposta (RFP) e negli accordi di sviluppo.

L’illusione del bene pubblico

I megaprogetti vengono generalmente presentati con promesse allettanti in termini di occupazione, crescita e opportunità “di livello mondiale”. Tuttavia, studi indipendenti sulle sovvenzioni per stadi e arene dimostrano in modo coerente che i guadagni economici netti per le città ospitanti sono minimi o inesistenti. Una revisione delle politiche del 2023 e studi bibliografici a lungo termine hanno concluso che, tenendo conto degli effetti di sostituzione e dei costi opportunità, queste strutture sono cattivi investimenti pubblici. Se la vostra argomentazione a favore delle sovvenzioni è che “si ripagheranno da sole”, l’onere della prova è elevato e raramente viene soddisfatto.

I benefici vengono vanificati dalle spese fiscali, dalla perdita di valore dei terreni e dai contratti comunitari poco efficaci, soprattutto in assenza di un’analisi indipendente dei costi-benefici, di una contabilità pubblica in tempo reale e di un meccanismo di rimborso quando i risultati promessi non vengono raggiunti. La soluzione è di natura contrattuale e misurabile: contratti comunitari che includono gli obiettivi da raggiungere (unità, salari minimi, diversificazione dei fornitori) e le tempistiche, nonché pannelli di controllo pubblici che consentono ai residenti di monitorare i progressi.

Prima di lasciarti incantare dal design, poniti tre domande: Distribuzione (chi paga/chi ne beneficia), Sostenibilità (può funzionare senza sovvenzioni nascoste) e Onore (standard di lavoro, tutela del quartiere). Se una qualsiasi delle risposte è incerta, il “beneficio pubblico” è probabilmente di natura commerciale, non politica. Utilizzate questi test come filtro per gli acquisti e le approvazioni edilizie, non per rilasciare dichiarazioni alla stampa dopo il fatto.

Progettazione incentrata sul turismo e bisogni locali

Gli affitti a breve termine (STR) riducono l’offerta trasformando le case in camere d’albergo. Secondo uno studio ampiamente citato, un aumento del 25% degli annunci su Airbnb fa salire gli affitti e i prezzi. Anche se in termini percentuali l’aumento è modesto, ha un impatto significativo, soprattutto nelle città con un basso tasso di occupazione da parte dei proprietari. Per questo motivo, molti luoghi regolamentano gli STR non solo nell’ambito della gestione del turismo, ma anche come parte della politica abitativa.

Le politiche stanno passando dalla “crescita a tutti i costi” all’equilibrio dei visitatori. Barcellona ha in programma di revocare tutte le licenze degli appartamenti turistici entro il novembre 2028 per restituire circa 10.000 unità agli abitanti; New York City La legge locale 18 rende obbligatoria la registrazione STR e impedisce alle piattaforme di elaborare soggiorni non registrati; Venezia ha sperimentato l’introduzione di una tassa di accesso giornaliera per i visitatori per gestire i carichi di traffico intensi; Amsterdam sta limitando la crescita degli hotel e restringendo gli affitti per le vacanze nell’ambito del programma “Città equilibrata”. Nessuna di queste soluzioni è magica, ma insieme rendono la progettazione e le operazioni compatibili con il benessere dei residenti.

Architetti e urbanisti possono esercitare pressioni per ottenere sintesi che privilegino la tranquillità: limitare i piani terra a “souvenir interamente in vetro” a favore dei servizi quotidiani; progettare flussi di visitatori che non occupino i marciapiedi (code, ombreggiatura, servizi igienici); e includere contributi abitativi nei loro progetti target. Le tasse turistiche possono essere destinate al finanziamento di servizi abitativi e di quartiere. Ad esempio, la Catalogna prevede di destinare almeno il 25% delle entrate raccolte a misure abitative legate agli effetti del turismo eccessivo. Le linee guida internazionali dell’UNWTO/UNESCO e delle reti di attuatori catalogano decine di altri strumenti che i pianificatori possono integrare nei siti e nei quartieri, dai biglietti a tempo ai piani di capacità di trasporto dei quartieri.

Il ruolo dell’architetto: visionario o servitore?

Gli architetti vengono assunti per la loro immaginazione e il loro senso di responsabilità. Il Codice Etico dell’AIA definisce i loro obblighi nei confronti del pubblico, dei clienti, dei colleghi, della professione e dell’ambiente e ricorda ai progettisti che la creatività non può prevalere sul rispetto della dignità umana o sulla sicurezza. Analogamente, anche il Codice RIBA pone l’accento sull’onestà, la competenza e la trasparenza nei rapporti. In pratica, “visionarietà e servizievolezza” non sono due strade separate, ma un equilibrio che gli architetti devono mantenere in ogni incarico.

Le commissioni odierne sono spesso accompagnate da obiettivi di branding urbano, narrazioni politiche o pressioni mediatiche dell’era delle piattaforme. Movimenti come Architects Declare sostengono che le agenzie professionali dovrebbero essere utilizzate per servire gli obiettivi climatici e di biodiversità, cambiando il default da “oggetto iconico” a “risultato innovativo”. Il lavoro non consiste solo nel creare una storia accattivante, ma anche nel definire obiettivi sociali e ambientali misurabili e nell’impegnarsi a rispettarli.

Dall’avidità alla responsabilità.

Il concetto di etica non è astratto: si manifesta nei progetti che gli architetti rifiutano di progettare (ad esempio, il divieto dell’AIA di progettare camere di esecuzione e celle di isolamento a lungo termine), nel modo in cui partecipano alla loro realizzazione e nel valutare o meno gli edifici dopo la loro apertura (una volta entrati in uso). Senza meccanismi di responsabilità che continuano anche dopo la cerimonia di inaugurazione, la visione non ha alcun significato.

Etica nei progetti importanti con commissione

I progetti importanti combinano denaro, interesse e rischio. Le norme etiche stabiliscono chiaramente che gli architetti devono tutelare i diritti umani e il bene pubblico, anche se gli obiettivi del cliente sono incentrati sull’immagine o politicamente sensibili. Le ultime norme dell’AIA vietano espressamente ai propri membri di progettare strutture destinate all’esecuzione capitale, alla tortura o alla detenzione in cella di isolamento a lungo termine. Questo è un esempio di definizione di un confine etico netto nelle relazioni con i clienti.

I lavori di alto profilo svolti in ambienti ad alto rischio sollevano il problema dei “limiti di responsabilità”: la responsabilità termina sul tavolo da disegno? Le discussioni pubbliche che hanno circondato gli stadi della Coppa del Mondo in Qatar e le notizie relative alla morte di lavoratori migranti hanno portato a un dibattito sull’impatto e la diligenza necessaria, indipendentemente dalla conformità normativa. Anche se il design non è la causa diretta, la decisione di procedere (o meno) è un atto etico.

Aggiungete degli standard ai contratti: clausole di tutela dei lavoratori, controlli indipendenti e diritto di sospendere il lavoro in caso di violazioni. Utilizzate i quadri pubblicati per mettere al centro l’equità e la dignità nel processo decisionale (ad esempio, il Quadro di eccellenza nella progettazione dell’AIA: Progettazione per comunità equitative). Pubblicate tutto ciò che potete, come obiettivi, audit, risultati POE, in modo che i vantaggi e gli svantaggi siano visibili al di là del comunicato stampa.

Ego architettonico ed edifici iconici

La “starchitecture” può catalizzare gli investimenti e l’identità, ma le ricerche mettono in guardia dal considerare le icone come scorciatoie economiche. Gli studi nel campo della teoria urbana e del branding dimostrano che l’architettura d’autore, se non è collegata a strategie civili più ampie, spesso serve più ai racconti sul consumo e alla mobilità delle élite che alla vita quotidiana.

Alcune aziende danno la priorità alla cura dei dettagli piuttosto che all’apparenza e continuano a plasmare il discorso globale. Il Butaro Regional Hospital di MASS Design Group ha utilizzato ventilazione passiva, materiali locali e manodopera qualificata locale per ridurre il rischio di infezioni e garantire vantaggi economici. Questo tipo di architettura “silenziosa” va oltre i grattacieli dalle silhouette affilate, perché i risultati parlano più forte della forma.

Ultimamente, le culture del premio stanno premiando sempre più spesso l’aggiunta piuttosto che la demolizione e il valore sociale (ad esempio, l’approccio “mai demolire” di Lacaton & Vassal, riconosciuto dal Pritzker). Il segnale è chiaro: i lavori distintivi non si misurano solo in termini di titoli sui giornali, ma anche in termini di emissioni di carbonio evitate, comunità protette e alloggi migliorati.

Responsabilità nei racconti urbani

I progetti iconici non solo cambiano il profilo della città, ma ne plasmano anche l’identità. Le ricerche condotte sugli “edifici iconici in fase di costruzione” dimostrano come attori influenti utilizzino i progetti come artefatti identitari aspirazionali nei dibattiti pubblici. Per mantenere questa narrazione onesta, gli architetti hanno bisogno di metodi partecipativi che coinvolgano non solo gli spettatori, ma anche gli autori.

Il classico lavoro di Sherry Arnstein, “La scala della partecipazione civica”, distingue la partecipazione simbolica dalla condivisione reale del potere. I team di progettazione possono metterlo in pratica attraverso briefing di progettazione congiunti, giurie composte da residenti della zona e benefici sociali realizzabili (non obiettivi). Successivamente, verificate i risultati attraverso la valutazione post-utilizzo (POE) e gli atterraggi morbidi inclusi nella Fase 7 del Piano di lavoro del RIBA.

Adottate un approccio che allinei la retorica progettuale con i risultati effettivi: Il quadro di riferimento per l’eccellenza progettuale dell’AIA (uguaglianza, benessere, energia, risorse) e la Fase 7 del POE/lessons learned del RIBA creano un ciclo in cui le comunità possono vedere se l’edificio mantiene le promesse e gli architetti possono correggere la rotta. In questo modo la visione acquista credibilità.

Questioni ambientali e relative ai materiali

Compromessi tra progettazione intensiva delle risorse e sostenibilità

Quando un edificio è abbagliante, spesso nasconde una lunga catena di emissioni. Il carbonio dell’intero ciclo di vita comprende le emissioni “a monte” derivanti dalla produzione e dal trasporto dei materiali e dalla costruzione del progetto, nonché le fasi di “utilizzo” e “fine vita”. In pratica, i progettisti li monitorano utilizzando i moduli EN 15978 (A1-A5 per i prodotti e la costruzione, B per l’uso, C per la fine del ciclo di vita). Sapere dove si trovano le emissioni aiuta a scegliere forme e materiali più intelligenti nella fase iniziale, quando le modifiche sono più significative.

Forme accattivanti – console enormi, vetri a doppia curvatura, atri ultra alti – richiedono solitamente l’uso di grandi quantità di materiali ad alto impatto. Le facciate sono un gigante silenzioso in questa storia: i rivestimenti prevalentemente in vetro possono contribuire con centinaia di chilogrammi di CO₂e per metro quadrato di facciata e gli elevati rapporti di vetro aumentano spesso anche i carichi di raffreddamento. Nel frattempo, anche la scelta dei materiali è importante: la produzione di una tonnellata di alluminio primario produce in media ~15,1 tCO₂e, mentre l’alluminio riciclato (a ciclo chiuso) produce ~0,52 tCO₂e, un valore molto più basso. A ciò si aggiunge la logistica: il trasporto aereo di un pannello speciale per pareti divisorie può richiedere una carbon intensity ~50 volte superiore rispetto al trasporto via mare per tonnellata-km.

Mantenete le facciate trasparenti: utilizzate vetri delle dimensioni corrette (utilizzate ombreggiatura, ventilazione e luce naturale invece di una copertura interamente in vetro) e preferite acciaio e calcestruzzo a basse emissioni di carbonio. Richiedete ai fornitori le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) e date la priorità agli elementi riutilizzati, ai metalli riciclati e alle miscele con un contenuto ridotto di cemento. Gli strumenti di circolarità, come i passaporti dei materiali del progetto BAMB dell’UE o piattaforme come Madaster, rendono lo smantellamento e il riutilizzo futuri una realtà piuttosto che un sogno.

Il costo del carbonio delle strutture architettoniche appariscenti

Man mano che le reti diventano carbon neutral e gli edifici più efficienti, l’effetto “prepagato” una tantum derivante dalla struttura e dalla facciata esterna diventa ancora più significativo. Il WorldGBC stima che oggi circa l’11% delle emissioni globali provenga dal carbonio incorporato e che, se non cambiamo rotta, tra il 2020 e il 2050 più della metà delle emissioni totali derivanti dalle nuove costruzioni globali potrebbe verificarsi in anticipo. Questa realtà trasforma i gesti iconici “una tantum” in impegni a lungo termine, a meno che non vengano ripensati in modo diverso.

L’ambizione richiede un budget. RIBA 2030 Climate Challenge definisce livelli concreti di intensità di carbonio orientati ai risultati (ad esempio, <750 kgCO₂e/m² per i nuovi uffici entro il 2030), costringendo i team di progettazione a considerare il carbonio come un costo, un test e un valore. Questi obiettivi sono in linea con le richieste più ampie di riduzione delle emissioni concrete ben prima della metà del secolo (ad esempio, Architecture 2030).

I tetti con campate lunghe, le mega travi e le ampie pareti vetrate spesso aumentano notevolmente il peso della struttura in acciaio, cemento e facciata. Queste scelte hanno un effetto a catena: più struttura, più rivestimenti e più trasporti. Mantenere efficienti le campate, suddividere i grandi movimenti in moduli ripetibili e privilegiare contenuti bio-based o riciclati può preservare un’architettura espressiva senza aumentare l’impronta ecologica. (In prospettiva: il legno, se utilizzato con attenzione, può immagazzinare carbonio nell’edificio per decenni e allo stesso tempo sostituire materiali ad alta intensità di carbonio).

Gli occhiali possono essere ecologici?

Alcuni dei progetti “appariscente” che hanno attirato maggiormente l’attenzione dell’opinione pubblica sono le ristrutturazioni: preservare la struttura e riprogettare le funzioni al suo interno. Ricerche approfondite dimostrano che, dal punto di vista ambientale, il riutilizzo degli edifici è generalmente più vantaggioso rispetto alla demolizione e alla ricostruzione. Historic England riferisce che i lavori di ristrutturazione riducono significativamente le emissioni dell’intero ciclo di vita fino alla metà del secolo, mentre lo studio “The Greenest Building” del National Trust ha dimostrato che il riutilizzo comporta “quasi sempre” un risparmio rispetto alla nuova costruzione. Trasformate lo spettacolo nella storia di ciò che avete salvato.

Il Centro Acquatico di Parigi 2024 mostra come può comportarsi una struttura principale: il tetto a catenaria in legno di 89 metri e uno dei più grandi impianti fotovoltaici su tetto della Francia riducono i carichi di utilizzo e lo spazio è progettato per una lunga vita comunitaria dopo i Giochi, in modo che il carbonio pre-prodotto possa servire più a lungo e a più persone. In generale, i Giochi si sono basati su spazi esistenti/temporanei per evitare un’eccessiva costruzione.

Stabilite un bilancio del carbonio del ciclo di vita a breve termine; utilizzate soluzioni passive (orientamento, massa, ombreggiamento) anziché soluzioni meccaniche; limitate l’uso del vetro nei casi in cui il comfort e le normative lo consentono; specificare l’alluminio riciclato al posto del calcestruzzo primario ad alto GGBS/SCM e dell’acciaio a bassa emissione di carbonio verificato; e registrare il passaporto dei materiali, in modo che il simbolo di oggi diventi la libreria di pezzi di domani. Quando l’arte si concentra invece di ampliare la propria tavolozza, lo spettacolo può diventare più leggero, più bello e, in modo misurabile, a basse emissioni di carbonio.

Verso un futuro architettonico più etico

Ridefinire il successo oltre la visibilità

Considerate la valutazione post-utilizzo (POE) e l’approccio del piano di utilizzo/atterraggio morbido come consegne fondamentali, non come semplici “opzioni auspicabili”. Ciò significa dedicare tempo e budget alle fasi di feedback della Fase 7, monitorare le prestazioni effettive degli spazi per gli utenti (comfort, accessibilità, sicurezza) e colmare il divario tra l’obiettivo di progettazione e la realtà operativa. Le linee guida del RIBA sul piano di lavoro e sul piano di utilizzo, insieme al quadro di riferimento del settore sui Soft Landings (compreso il programma Soft Landings del governo), formalizzano questo passaggio dalle immagini ai risultati misurabili.

Aggiungete criteri incentrati sulle persone oltre a quelli relativi all’energia e ai costi: occupazione locale, approvvigionamento inclusivo, miglioramenti dell’accessibilità, risparmio di tempo per gli assistenti e sicurezza percepita. La guida al valore sociale del Green Building Council del Regno Unito e la guida ai risultati sostenibili (otto obiettivi chiari e misurabili) del RIBA offrono modi pratici per definire i valori fondamentali e verificare i benefici attraverso il POE, anziché attraverso affermazioni di marketing. I clienti pubblici possono includere questo aspetto anche nelle gare d’appalto attraverso il Modello di valore sociale del Regno Unito (PPN 06/20 → aggiornamento 2025 PPN 002), che richiede una chiara valutazione del valore sociale nei premi.

Visualizza i parametri operativi relativi a energia (EUI), carbonio concreto e resilienza. Utilizza il quadro di riferimento AIA Design Excellence Framework per definire obiettivi in materia di energia, acqua, risorse, equità e salute; quindi, rendi noti i progressi compiuti attraverso programmi come l’AIA 2030 Commitment, che pubblica i dati sulle prestazioni a livello di portafoglio e guida le aziende verso riduzioni verificate.

Strutture simboliche create dalla comunità e progettazione partecipativa

Andate oltre la consulenza e condividete l’autorità congiunta. Utilizzate scale e spettri di partecipazione comprovati (Arnstein; IAP2) per determinare in anticipo il livello di impatto e adottate i principi della giustizia progettuale per garantire che i processi “privilegino l’impatto sulla comunità piuttosto che l’intenzione del progettista”. Trasformate questo approccio in tempo compensato, riunioni accessibili e fasi di decisione condivisa incluse nell’ambito di applicazione.

Il Granby Four Streets di Liverpool è gestito da una fondazione per i terreni comunitari in collaborazione con Assemble e dimostra come la gestione condivisa possa rivitalizzare gli alloggi e la vita pubblica. Questo progetto sta acquisendo notorietà anche al di fuori degli ambienti dell’architettura. Superkilen a Copenaghen riunisce oggetti e storie raccolti insieme ai residenti locali. Questo progetto costituisce un modello efficace, anche se non perfetto, di co-creazione multiculturale e della relativa politica.

Garantite la partecipazione strutturale con strumenti che documentano le decisioni e i benefici: SEED Evaluator (per i risultati sociali, economici e ambientali) e il set di strumenti di co-progettazione P.ACT del MIT D-Lab offrono metodi passo passo che i team e le comunità possono implementare insieme. Per i progetti su larga scala, combinate la partecipazione al bilancio o gli accordi di beneficio sociale per fissare in modo applicabile e monitorabile gli impegni in materia di istruzione, prezzi accessibili e spazi pubblici.

L’insegnamento dell’etica nella formazione in architettura

L’accreditamento è già all’avanguardia: i criteri NAAB per gli studenti richiedono una comprensione dell’etica professionale nella formazione pratica, mentre la Carta UNESCO-UIA richiede consapevolezza della filosofia, della politica e dell’etica dell’architettura e conoscenza dei sistemi ambientali. I programmi devono dimostrare non solo l’intenzione, ma anche l’apprendimento attraverso rubriche, casi di studio ed esami di riflessione.

Rendete ogni studio responsabile nei confronti di un POE di un gruppo precedente o di un vero partner. Includete i compiti del “Piano di utilizzo”, i test degli utenti e i moduli di progettazione basati su prove concrete; inviate gli studenti nei quartieri come assistenti di ricerca; e valutate i progetti non solo dal punto di vista formale, ma anche in termini di risultati sociali e climatici. La formazione in Public Benefit Design e i metodi SEED sostengono questo cambiamento, consentendo agli studenti di applicare principi etici partecipativi e verificabili prima di ottenere la laurea.

I codici etici dell’AIA e del RIBA già vietano i danni e impongono il servizio al pubblico; gli ultimi aggiornamenti dell’AIA riguardano persino la progettazione di luoghi destinati all’esecuzione o alla tortura. Includete questi codici nelle vostre critiche e nei vostri contratti, chiedete chi ne trae beneficio e chi si assume i rischi, e valutate i portafogli non solo dal punto di vista estetico, ma anche in base al grado di avanzamento dei progetti in termini di salute, uguaglianza e decarbonizzazione.

Scopri di più da Dök Mimarlık

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.