La metà del XX secolo è stato un periodo di trasformazione per l’architettura, caratterizzato da sperimentazioni audaci, design innovativo e una visione lungimirante della vita urbana. Mentre le città di tutto il mondo si espandevano all’indomani della Seconda guerra mondiale, gli architetti iniziarono a immaginare spazi che non solo rispondessero alle esigenze di una popolazione in crescita, ma che riflettessero anche le speranze e i sogni di una nuova era. Caratterizzato da un mix di ottimismo e sfida della modernità, questo periodo ha plasmato in modo significativo il paesaggio delle città e i modi in cui le persone si relazionano con il loro ambiente.

Contesto storico

Dopo la Seconda guerra mondiale, il mondo si trovava a un bivio. Molti Paesi hanno dovuto affrontare l’arduo compito di ricostruire le città devastate dal conflitto. Il periodo è stato anche caratterizzato da una rapida industrializzazione e urbanizzazione, con milioni di persone che si sono riversate nelle città in cerca di migliori opportunità. In questo contesto, gli architetti hanno cercato di creare spazi funzionali ma stimolanti, in grado di accogliere l’afflusso di persone e di promuovere un senso di comunità. Il contesto storico di questo periodo non riguardava solo la ricostruzione fisica, ma anche la reimmaginazione dell’essenza della vita urbana.

Influenze sul design

I progetti dell’architettura della metà del XX secolo sono stati influenzati da una serie di fattori, tra cui i movimenti sociali, i progressi tecnologici e i cambiamenti dei valori culturali. Gli urbanisti e gli architetti riconobbero sempre più la necessità di inclusione e accessibilità degli spazi pubblici. L’ascesa del movimento modernista ha portato alla preferenza per le linee pulite, gli spazi aperti e un’estetica minimalista che rifiutava gli stili ornamentali del passato. Inoltre, l’influenza dell’International Style incoraggiò gli architetti ad abbandonare le forme tradizionali e ad adottare nuovi materiali come l’acciaio e il vetro, dando vita a edifici che sfidavano la gravità e le convenzioni.

Principali movimenti architettonici

Questo periodo è stato caratterizzato da diversi movimenti architettonici, ognuno dei quali ha contribuito con filosofie e stili unici. Il Modernismo divenne una forza dominante con la sua enfasi sulla funzionalità e sulla semplicità. Il Brutalismo, noto per le sue forme di cemento grezzo e le sue audaci forme geometriche, emerse come reazione alla superficialità percepita dei progetti precedenti. Nel frattempo, il concetto di architettura organica, sostenuto da figure come Frank Lloyd Wright, cercava di armonizzare gli edifici con l’ambiente naturale circostante. Questi movimenti rispondevano collettivamente al clima sociopolitico del periodo, spingendosi oltre i confini e sfidando le norme esistenti.

Architetti importanti del periodo

La metà del XX secolo ha ospitato un notevole gruppo di architetti le cui visioni hanno trasformato i paesaggi urbani. Le Corbusier, uno dei pionieri dell’architettura moderna, sosteneva la necessità di spazi abitativi funzionali che rispondessero alle esigenze degli abitanti delle città. I suoi progetti, come l’Unité d’Habitation di Marsiglia, mostravano un mix di spazi residenziali e comuni che incoraggiavano l’interazione sociale. Allo stesso modo, il lavoro di Ludwig Mies van der Rohe, caratterizzato dalla famosa massima “meno è meglio”, ha portato a strutture iconiche che esemplificano l’eleganza della semplicità, come il Seagram Building di New York. Questi architetti non solo hanno dato forma ai grattacieli, ma hanno anche influenzato le generazioni di progettisti che sono venute dopo di loro.

Il ruolo della tecnologia nell’architettura

La tecnologia ha svolto un ruolo cruciale negli sviluppi architettonici della metà del XX secolo. Le innovazioni nei materiali e nelle tecniche di costruzione hanno permesso agli architetti di esplorare progetti precedentemente inimmaginabili. L’introduzione dell’acciaio e del cemento armato ha dato vita ad alti grattacieli e a grandi edifici pubblici. Inoltre, gli sviluppi nella progettazione ambientale e nella pianificazione urbana hanno introdotto concetti come la costruzione modulare, che ha semplificato il processo di costruzione e lo ha reso più economico. Quando gli architetti iniziarono a integrare la tecnologia nei loro progetti, non solo migliorarono l’estetica degli edifici, ma anche la loro funzionalità e sostenibilità, ponendo le basi per il futuro della vita urbana.

Di conseguenza, la metà del XX secolo è stata un periodo cruciale per l’architettura, in cui si sono incontrate sfide storiche, scoperte creative e innovazioni tecnologiche. Gli architetti hanno progettato città che non solo offrivano riparo, ma nutrivano anche la comunità, la creatività e il progresso. La loro eredità continua a ispirare il design contemporaneo, ricordandoci il potere dell’architettura di plasmare le nostre vite e il nostro ambiente.

La metà del XX secolo è stata un periodo di trasformazioni radicali nel design urbano e nell’architettura. Con la rapida espansione delle città dovuta alla crescita economica e demografica del dopoguerra, architetti e urbanisti cercarono soluzioni innovative per creare ambienti vivibili, funzionali ed esteticamente gradevoli. Le loro idee visionarie non solo hanno plasmato le città del loro tempo, ma continuano a influenzare la progettazione urbana di oggi. Questa ricerca esamina i concetti chiave che definiscono questo periodo e come riflettono le aspirazioni e le sfide della società contemporanea.

Concetti urbanistici visionari

La pianificazione urbana della metà del XX secolo è stata caratterizzata da idee rivoluzionarie volte a migliorare la qualità della vita nelle città. Questi concetti nascevano dal desiderio di integrare la natura con la vita urbana, migliorare i trasporti e innovare l’uso del territorio. Con la crescita delle città, sono emerse sfide come la congestione del traffico, l’inquinamento e la disconnessione sociale, che hanno spinto architetti e pianificatori a pensare in modo creativo a come affrontare questi problemi.

Il movimento delle città giardino

Una delle idee più influenti di questo periodo è stato il Movimento delle città giardino, promosso da Ebenezer Howard alla fine del XIX secolo. Questo concetto mirava a combinare i vantaggi della vita urbana e rurale creando comunità autosufficienti circondate da cinture verdi. Howard immaginava città in cui i residenti potessero trarre vantaggio sia dalla natura che dai servizi urbani. La visione di Howard portò allo sviluppo di comunità pianificate con ampi parchi, giardini e spazi aperti.

Il modello della città giardino è stato applicato in varie forme a metà del XX secolo. Un esempio significativo è Letchworth Garden City in Inghilterra, che funge da prototipo per gli sviluppi futuri. Queste comunità sono progettate per ridurre il sovraffollamento, aumentare l’interazione sociale e incoraggiare stili di vita più sani. L’eredità del Movimento delle città giardino è evidente nella pianificazione urbana moderna, con una crescente enfasi sugli spazi verdi e sulla sostenibilità nella progettazione urbana.

Principi di pianificazione modernista

I principi di pianificazione modernisti sono emersi quando architetti e urbanisti hanno cercato di allontanarsi dagli stili tradizionali e di abbracciare il futuro. Influenzati dalla rivoluzione industriale e dai progressi della tecnologia, questi principi enfatizzavano la funzionalità, la semplicità e il rifiuto dell’ornamento. Architetti come Le Corbusier proposero idee radicali come il concetto di “città luminosa”, che prevedeva una città di edifici alti circondati da spazi verdi.

La visione di Le Corbusier prevedeva ampi viali e zone per la vita, il lavoro e la ricreazione. Questo approccio mirava a creare ordine ed efficienza negli ambienti urbani. Le sue idee hanno influenzato la progettazione delle città di tutto il mondo, in particolare negli sforzi di ricostruzione del dopoguerra. La pianificazione modernista ha cercato di creare un senso di comunità e di accogliere la crescente popolazione urbana, ma è stata anche criticata per la sua rigidità e la mancanza di scala umana.

Il ruolo dei trasporti nella progettazione urbana

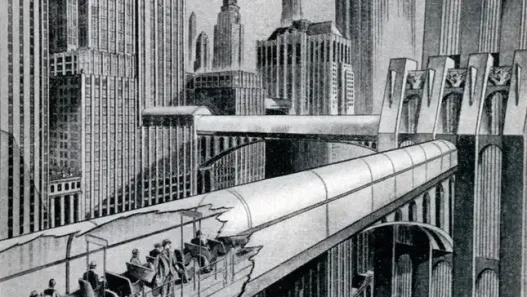

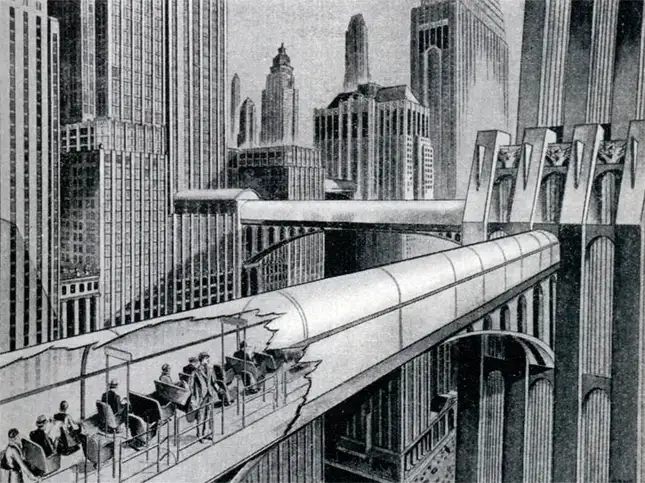

I trasporti hanno svolto un ruolo importante nel plasmare le città a metà del XX secolo. L’ascesa dell’automobile ha trasformato i paesaggi urbani, portando allo sviluppo di autostrade e reti stradali che privilegiavano gli spostamenti in automobile. I progettisti credevano che sistemi di trasporto efficienti avrebbero aumentato la mobilità e l’accessibilità, rendendo le città più dinamiche e interconnesse.

Ma l’attenzione per l’automobile ha spesso avuto un costo. Quando le città si sono espanse verso l’esterno, i sistemi di trasporto pubblico sono stati trascurati, causando un aumento della congestione e dell’inquinamento. Esempi come quello di Los Angeles illustrano le sfide di una pianificazione incentrata sull’automobile, in cui gli sviluppi tentacolari richiedono spostamenti intensivi in auto. La metà del XX secolo ha dato vita a un duplice dibattito sulla realtà di una popolazione urbana in crescita e sulla necessità di soluzioni di trasporto sostenibili.

Zonizzazione e innovazioni nell’uso del territorio

La zonizzazione è emersa come strumento vitale per i pianificatori urbani, consentendo loro di regolare l’uso del territorio e di garantire uno sviluppo ordinato. A metà del XX secolo sono state introdotte pratiche innovative di zonizzazione che miravano a separare le aree residenziali, commerciali e industriali, incoraggiando al contempo sviluppi a uso misto. Questo approccio ha cercato di aumentare la funzionalità dei quartieri e di ridurre la necessità di lunghi spostamenti.

Uno dei cambiamenti più importanti nella zonizzazione è stata l’introduzione di codici basati sulla forma, che si concentrano sulla forma fisica degli edifici e sul loro rapporto con gli spazi pubblici, piuttosto che sul solo uso del suolo. Questa innovazione ha incoraggiato una visione più olistica della progettazione urbana, favorendo comunità vivaci in cui le persone possono vivere, lavorare e giocare nelle immediate vicinanze. Le città hanno iniziato ad abbracciare sviluppi a uso misto che integrano unità residenziali con negozi, caffè e parchi, riflettendo una crescente comprensione dell’importanza della comunità e della connettività.

Critiche e sfide alla pianificazione urbana

Nonostante le idee visionarie della pianificazione urbana della metà del XX secolo, gli approcci adottati non sono stati esenti da critiche e sfide. Molti progetti modernisti sono stati criticati per la loro mancanza di scala umana e di inclusione sociale. I critici hanno sostenuto che la rigida separazione degli spazi e l’attenzione al traffico veicolare emarginano i pedoni e creano ambienti sterili.

Inoltre, la promessa di efficienza ha spesso portato a conseguenze indesiderate, come l’espansione urbana e il deterioramento dei quartieri interni. Nel tentativo di creare visioni idealizzate del futuro, i pianificatori hanno talvolta trascurato la complessità delle dinamiche sociali e le esigenze di popolazioni diverse.

In risposta a queste sfide, alla fine del XX secolo è emersa una nuova ondata di pianificazione urbana che ha posto l’accento sulla partecipazione della comunità, sulla sostenibilità e sull’importanza degli spazi pubblici. Questo cambiamento riflette la crescente consapevolezza che gli ambienti urbani di successo devono essere inclusivi, adattabili e rispondenti alle esigenze dei loro abitanti.

Riflettendo sui sogni architettonici della metà del XX secolo, è chiaro che questi concetti innovativi hanno lasciato un segno indelebile nelle città in cui viviamo oggi. Le lezioni apprese da questo periodo continuano a informare la progettazione urbana contemporanea e ci ricordano che il futuro delle nostre città deve basarsi sull’esperienza umana, sull’equilibrio ecologico e sull’equità sociale.

# Architectural Dreams: Come gli architetti hanno immaginato le città del futuro a metà del XX secolo

La metà del XX secolo è stata un’epoca vivace per l’architettura, caratterizzata da una maggiore creatività e innovazione. Con l’espansione delle città e l’aumento della popolazione, gli architetti hanno iniziato a immaginare un futuro che abbracciasse il modernismo, la funzionalità e una profonda connessione con l’ambiente. Questo periodo è stato segnato da edifici iconici che non solo hanno definito gli skyline, ma hanno anche plasmato il modo in cui pensiamo alla vita urbana. In questa ricerca esamineremo alcune delle strutture architettoniche più iconiche di questo periodo di trasformazione, esplorando il loro significato e le idee visionarie che le hanno portate alla vita.

Strutture architettoniche iconiche

Edificio Seagram

Completato nel 1958, il Seagram Building è una testimonianza dello Stile Internazionale di Architettura. Progettato dal famoso architetto Ludwig Mies van der Rohe in collaborazione con Philip Johnson, questo grattacielo è famoso per la sua elegante semplicità e grazia. La facciata in vetro color bronzo dell’edificio riflette la città circostante, creando un dialogo tra l’edificio e l’ambiente urbano.

Uno dei concetti chiave del Seagram Building è l’idea del “meno è meglio”. Mies van der Rohe ha enfatizzato le linee pulite e gli spazi aperti, conferendo all’edificio un senso di calma in mezzo al trambusto di New York. L’edificio introdusse anche il concetto di piazza sopraelevata come spazio pubblico di aggregazione e ricreazione, un movimento pionieristico nella progettazione urbana. Questa filosofia progettuale non solo influenzò i futuri grattacieli, ma ridefinì anche il rapporto tra edifici e spazi pubblici.

Brasilia: la capitale pianificata

Nel cuore del Brasile si trova Brasilia, una città che incarna la visione dell’architettura modernista. Progettata da Oscar Niemeyer e dall’urbanista Lúcio Costa, Brasilia è stata inaugurata come capitale nel 1960, simboleggiando un approccio lungimirante alla pianificazione urbana. La città fu concepita come una visione utopica con ampi viali, spazi verdi ed edifici futuristici che rompevano con le forme architettoniche tradizionali.

I progetti di Niemeyer, caratterizzati da curve e forme audaci, riflettono l’idealismo dell’epoca. Strutture come il Congresso Nazionale e la Cattedrale di Brasilia sfidano i progetti tradizionali mostrando la perfetta integrazione di arte e architettura. Brasilia è un esempio reale di come l’architettura possa influenzare le dinamiche sociali, favorendo un nuovo stile di vita incentrato sulla comunità e sull’accessibilità. La disposizione della città incoraggia l’interazione e il movimento, rendendola un esempio vivente delle aspirazioni della metà del XX secolo.

Museo Guggenheim

Progettato da Frank Lloyd Wright e completato nel 1959, il Guggenheim Museum di New York è un altro edificio iconico che rompe con le tradizioni architettoniche. La sua forma unica a spirale e il suo design organico sfidano il tradizionale edificio rettangolare. Wright progettò un museo che avrebbe migliorato l’esperienza di visione dell’arte con una rampa continua che consentiva ai visitatori di passare da una mostra all’altra senza soluzione di continuità.

Questo approccio innovativo non solo trasformò l’esperienza museale, ma influenzò anche il modo in cui sarebbero state progettate le future gallerie e gli spazi espositivi. Il Guggenheim è un punto di riferimento culturale che rappresenta la fusione di arte e architettura. Il suo design audace e l’impegno per l’accessibilità lo hanno reso un simbolo duraturo del modernismo, invitando i visitatori a confrontarsi con le arti in un ambiente coinvolgente e dinamico.

Teatro dell’Opera di Sydney

Inaugurata nel 1973, la Sydney Opera House è una delle realizzazioni architettoniche più riconoscibili al mondo. Progettata dall’architetto danese Jørn Utzon, i suoi iconici tetti a vela formano una silhouette sorprendente sul porto di Sydney. L’edificio incarna lo spirito di innovazione, dimostrando come l’architettura possa armonizzarsi con l’ambiente naturale circostante.

Il progetto di Utzon è stato rivoluzionario, spingendosi oltre i confini dell’ingegneria e dell’estetica. Il progetto affrontò numerose sfide, tra cui ostacoli politici e finanziari, ma alla fine riuscì a incarnare una visione audace dell’espressione culturale. La Sydney Opera House è diventata un simbolo dell’Australia, ospitando spettacoli ed eventi che attirano milioni di visitatori ogni anno. Ispira la prossima generazione di architetti rappresentando l’idea che l’architettura può essere sia funzionale che un’opera d’arte.

Unite d’Habitation

Progettata da Le Corbusier e completata a Marsiglia, in Francia, Unite d’Habitation è un esempio pionieristico di architettura residenziale modernista. Questa massiccia struttura in cemento armato fu concepita come una comunità autonoma che integrava spazi abitativi, lavorativi e ricreativi. Il concetto di Le Corbusier di “abitazione come macchina per vivere” è evidente nella progettazione dell’edificio, che incoraggia la funzionalità e l’uso efficiente dello spazio.

Unite d’Habitation presenta una serie di appartamenti impilati verticalmente con aree comuni e giardini pensili che incoraggiano l’interazione sociale. Questo approccio innovativo alla vita urbana ha influenzato gli sviluppi abitativi in tutto il mondo, mostrando come l’architettura possa soddisfare le esigenze di una popolazione in crescita. L’edificio non è solo uno spazio residenziale, ma anche uno studio delle dinamiche comunitarie, che mostra come il design possa migliorare la qualità della vita.

In sintesi, le strutture architettoniche iconiche della metà del XX secolo riflettono un’audace visione del futuro che ha rimodellato i paesaggi urbani e sfidato i principi di progettazione tradizionali. Ognuno di questi edifici racconta storie di innovazione, espressione culturale e impatto duraturo di architetti visionari che hanno osato immaginare un mondo migliore attraverso l’architettura. Queste strutture non solo definiscono lo skyline delle città, ma continuano a ispirare le generazioni a immaginare ciò che è possibile nel design e nella vita urbana.

Intersezione tra arte e architettura

Il rapporto tra arte e architettura è un’interazione affascinante che si è evoluta nel corso dei secoli. Questo rapporto è sbocciato a metà del XX secolo, quando gli architetti hanno iniziato a vedere i loro edifici non solo come spazi funzionali, ma anche come tele per l’espressione artistica. Questo periodo è stato caratterizzato dal desiderio di creare non solo edifici che servissero a uno scopo, ma anche ambienti che ispirassero e deliziassero. Esploriamo come questa intersezione prenda vita nei paesaggi urbani attraverso varie forme di espressione artistica.

La scultura nelle aree urbane

La scultura è stata a lungo un elemento vitale della progettazione urbana, che funge da ponte tra l’ambiente costruito e il mondo naturale. A metà del XX secolo, molti architetti hanno abbracciato l’idea di integrare la scultura nei loro progetti, trasformando gli spazi pubblici in gallerie d’arte tridimensionali. Queste sculture spesso riflettono l’identità culturale e le aspirazioni della comunità, invitando i passanti a interagire e partecipare.

Si pensi all’opera iconica di Alexander Calder, che ha portato un senso di movimento negli spazi urbani statici creando sculture mobili di grandi dimensioni che danzano nel vento. Le sue opere, come la monumentale “La Grande Vitesse” a Grand Rapids, Michigan, non solo hanno abbellito l’ambiente, ma hanno anche incoraggiato un dialogo su forma, colore e spazio. Questa integrazione della scultura nell’architettura ha portato a un rapporto più ricco e dinamico tra l’osservatore e l’ambiente circostante, facendo sentire le città più vive.

Murales e arte pubblica

I murales sono emersi come potenti espressioni dell’identità della comunità e della voce artistica, soprattutto nel contesto degli spazi pubblici. A metà del XX secolo, le città hanno iniziato ad adottare i murales come strumento per arricchire il paesaggio visivo e comunicare narrazioni culturali. Gli artisti collaborarono con le comunità locali per creare murales vivaci che raccontavano storie di storia, lotte e trionfi.

I murales di Diego Rivera a Detroit, che affrontano questioni sociali e allo stesso tempo celebrano il patrimonio industriale della città, ne sono un esempio importante. Queste opere d’arte su larga scala non solo hanno abbellito l’ambiente urbano, ma sono servite anche come strumenti educativi, coinvolgendo il pubblico in una conversazione sulla loro storia comune. I murales hanno la capacità unica di trasformare muri vuoti in strumenti di narrazione, incoraggiando un senso di orgoglio e di appartenenza tra i residenti e attirando i visitatori nella zona.

Estetica architettonica

L’estetica dell’architettura svolge un ruolo cruciale nel plasmare la nostra esperienza dell’ambiente costruito. A metà del XX secolo, architetti come Le Corbusier e Louis Kahn hanno iniziato a esplorare il modo in cui forma, luce e materiali potevano essere armonizzati per creare spazi non solo funzionali ma anche esteticamente piacevoli. L’attenzione per la bellezza non era puramente superficiale, ma si basava sulla convinzione che gli spazi ben progettati potessero migliorare l’esperienza umana e il benessere.

Questo periodo vide anche l’ascesa del modernismo, caratterizzato da linee pulite, spazi aperti e uso innovativo dei materiali. Gli architetti cercarono di enfatizzare la bellezza dell’edificio stesso eliminando gli ornamenti non necessari. Edifici come la Villa Savoye di Le Corbusier esemplificano questo approccio, dove funzionalità e bellezza coesistono in un design senza soluzione di continuità che invita all’esplorazione e all’interazione.

Collaborazioni con gli artisti

La metà del XX secolo è stato un periodo di collaborazione significativa tra architetti e artisti, che ha reso meno nette le linee di demarcazione tra le discipline. Gli architetti hanno iniziato a rendersi conto del valore della collaborazione con gli artisti per creare spazi non solo funzionali ma anche ricchi di espressione artistica. Queste collaborazioni hanno spesso dato vita a progetti unici che incorporano elementi di pittura, scultura e persino performance artistiche.

Un esempio significativo è la collaborazione tra l’architetto Richard Meier e l’artista Robert Irwin per il Getty Centre di Los Angeles. Il progetto paesaggistico di Irwin ha completato l’architettura di Meier, creando un rapporto armonioso tra l’ambiente costruito e il paesaggio naturale. Queste collaborazioni arricchiscono la narrazione architettonica, dimostrando come un approccio multidisciplinare possa portare a risultati innovativi e stimolanti.

Casi di architettura integrata con l’arte

L’analisi di esempi di architettura integrata con l’arte rivela il profondo impatto che l’arte può avere sull’ambiente costruito. Il Salk Institute, progettato da Louis Kahn, ne è il miglior esempio. Qui la visione architettonica di Kahn è completata dalla sistemazione artistica del paesaggio circostante, creando un ambiente tranquillo che incoraggia la creatività e la collaborazione tra gli scienziati.

Un altro esempio interessante è la High Line di New York, dove una ferrovia sopraelevata ridisegnata è stata trasformata in un parco pubblico. Qui architetti paesaggisti e artisti hanno collaborato per creare un vibrante spazio pubblico ornato da sculture, murales e installazioni che riflettono il carattere della città. La High Line è diventata un simbolo di rigenerazione urbana, dimostrando come l’integrazione dell’arte nell’architettura possa rivitalizzare gli spazi e aumentare il coinvolgimento della comunità.

In conclusione, l’intersezione tra arte e architettura a metà del XX secolo ha aperto nuove possibilità di espressione creativa negli spazi urbani. Quando gli architetti hanno abbracciato le collaborazioni artistiche, hanno trasformato le città in gallerie viventi, arricchendo il tessuto culturale delle comunità e ispirando le generazioni future a immaginare un mondo in cui arte e architettura coesistono armoniosamente. Questa relazione dinamica continua a influenzare il design contemporaneo e ci ricorda che il nostro ambiente costruito può essere sia funzionale che profondamente bello.

Pratiche e innovazioni sostenibili

A metà del XX secolo, gli architetti erano alle prese con l’urgente necessità di sostenibilità nella progettazione e nella costruzione urbana. Questo periodo ha segnato un cambiamento significativo nel pensiero di come gli edifici e le città possano coesistere armoniosamente con la natura. Gli architetti di questo periodo hanno progettato ambienti urbani che non solo soddisfano le esigenze umane, ma rispettano anche le risorse del pianeta. Le loro idee innovative hanno gettato le basi per molte delle pratiche sostenibili che vediamo oggi.

I primi concetti di sostenibilità

Agli inizi della metà del XX secolo, la sostenibilità non era la parola d’ordine di oggi, ma i semi del concetto erano già stati gettati. Gli architetti iniziarono a riconoscere l’impatto dell’industrializzazione e dell’espansione urbana sull’ambiente. Nomi come Frank Lloyd Wright si fecero promotori di idee come l'”architettura organica”, sottolineando l’armonia tra l’insediamento umano e il mondo naturale. I progetti di Wright, tra cui la famosa casa di Fallingwater, mostravano come gli edifici potessero fondersi perfettamente con l’ambiente circostante, utilizzando il paesaggio come parte integrante della struttura.

In questo periodo cresceva anche la consapevolezza dell’esaurimento delle risorse e del degrado ambientale. I primi pensatori proposero concetti che in seguito avrebbero costituito la spina dorsale dell’architettura sostenibile, come la riduzione al minimo degli sprechi, l’uso di risorse rinnovabili e la creazione di progetti che danno priorità al benessere degli abitanti e del loro ambiente.

Strategie di progettazione passiva

Le strategie di progettazione passiva sono emerse come un modo pratico per migliorare l’efficienza energetica senza ricorrere a sistemi meccanici. Gli architetti hanno iniziato a concentrarsi sul modo in cui gli edifici possono catturare la luce naturale, utilizzare i venti prevalenti per la ventilazione e mantenere temperature confortevoli attraverso un posizionamento e un orientamento strategici. Ad esempio, grandi finestre sul lato sud di un edificio possono sfruttare la luce solare in inverno, mentre le sporgenze possono fornire ombra in estate, riducendo la necessità di riscaldamento e raffreddamento artificiale.

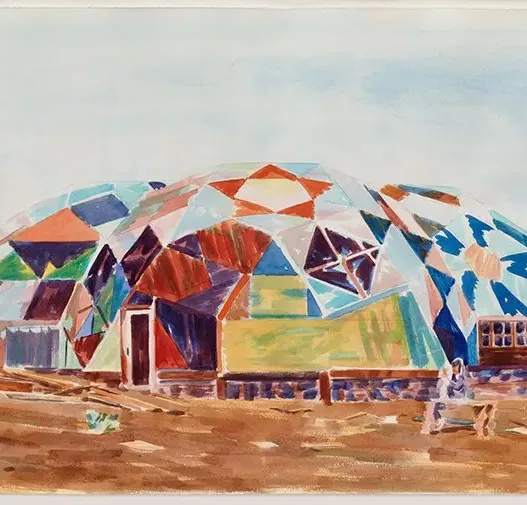

Queste strategie non sono solo teoriche, ma sono state applicate in progetti reali. Il lavoro di architetti come Moshe Safdie, in particolare il progetto Habitat, ha dimostrato il potenziale della progettazione passiva. Questi progetti, che considerano attentamente le caratteristiche del clima e del sito, creano spazi abitativi confortevoli che si evolvono con gli elementi naturali, riducendo il consumo energetico e incoraggiando una connessione più profonda con l’ambiente.

Uso di materiali naturali

Nella ricerca della sostenibilità, la scelta dei materiali è diventata un punto focale per gli architetti. A metà del XX secolo si è assistito a una rinascita dell’interesse per i materiali naturali come il legno, la pietra e l’argilla come alternativa ai materiali sintetici. Questi materiali non solo offrivano un fascino estetico, ma avevano anche un minore impatto ambientale. Architetti come Alvar Aalto hanno sottolineato l’uso di materiali locali, che riducevano le emissioni dovute al trasporto e sostenevano le economie locali.

Inoltre, i materiali naturali avevano spesso proprietà termiche superiori e aiutavano a regolare meglio il clima interno. Costruendo edifici con questi materiali, gli architetti non solo esaltavano la bellezza dei loro progetti, ma promuovevano anche in modo tangibile la sostenibilità. Questo approccio ha influenzato l’architettura contemporanea, incoraggiando il ritorno a materiali che rispettano l’ambiente.

Efficienza energetica negli edifici della metà del XX secolo

L’efficienza energetica è stata una delle principali preoccupazioni degli architetti durante questo periodo di trasformazione. Gli edifici hanno iniziato a incorporare tecnologie innovative e principi di progettazione volti a ridurre il consumo energetico. L’introduzione di materiali isolanti, finestre a doppio vetro e sistemi di riscaldamento efficienti segnò un significativo progresso nel modo di costruire gli edifici.

L’edificio del Segretariato delle Nazioni Unite a New York, progettato da Oscar Niemeyer e Le Corbusier, ne è un esempio importante. Completato nel 1952, l’edificio presenta elementi progettuali innovativi che consentono la ventilazione naturale e riducono il ricorso alla climatizzazione artificiale. Questi primi sforzi hanno gettato le basi per i rigorosi standard di efficienza energetica che vediamo nell’architettura moderna e hanno mostrato un percorso progressivo verso le pratiche edilizie sostenibili.

Lezioni per la moderna architettura sostenibile

La metà del XX secolo offre lezioni preziose per gli architetti di oggi che devono affrontare le complessità della sostenibilità nella progettazione. I principi enunciati in quel periodo, come l’integrazione degli edifici con l’ambiente naturale circostante, la priorità alla progettazione passiva e la scelta di materiali sostenibili, rimangono attuali e urgenti. Gli architetti moderni possono trarre ispirazione dal lavoro pionieristico dei loro predecessori e adattare questi concetti alle sfide contemporanee, come il cambiamento climatico e l’urbanizzazione.

Inoltre, lo spirito collaborativo che ha caratterizzato la progettazione di metà secolo, in cui architetti, ingegneri e ambientalisti lavoravano insieme, fornisce un modello cruciale per gli approcci interdisciplinari di oggi. Porre l’accento sulla sostenibilità è una necessità, non solo una tendenza, e le idee visionarie degli architetti della metà del XX secolo continuano a guidare e ispirare il viaggio verso un futuro più sostenibile. Imparando dal passato, possiamo creare città non solo belle e funzionali, ma anche resilienti e custodi responsabili del nostro pianeta.

Il patrimonio e la sua influenza sull’architettura contemporanea

La metà del XX secolo è stato un periodo di trasformazione per l’architettura, caratterizzato da innovazione, ottimismo e visione di un futuro migliore. Mentre gli architetti esploravano nuovi materiali e tecnologie, sognavano anche città che potessero migliorare la qualità della vita dei loro abitanti. Questa eredità continua a risuonare oggi, plasmando l’architettura contemporanea in vari modi.

La rinascita degli stili di metà secolo

Negli ultimi anni si è assistito a una notevole ripresa dell’apprezzamento dell’architettura moderna di metà secolo. Caratterizzato da linee pulite, forme organiche e una perfetta integrazione con la natura, questo stile ha trovato nuova vita nel design contemporaneo. Architetti e designer stanno rivisitando i principi che hanno definito quest’epoca e li incorporano nei progetti moderni. Ad esempio, l’uso di grandi finestre e di piani aperti aumenta la luce naturale e rafforza il senso di connessione con l’esterno. Questo revival non è solo estetico, ma riflette un crescente desiderio di sostenibilità e armonia con l’ambiente, riecheggiando gli ideali dei visionari di metà secolo che credevano che l’architettura potesse migliorare la vita quotidiana.

Influenza sulla progettazione urbana moderna

Gli architetti della metà del secolo scorso hanno lasciato un segno indelebile anche nella progettazione urbana, sostenendo la creazione di spazi che privilegiano la comunità e l’accessibilità. Le loro idee sugli sviluppi a uso misto e sugli ambienti a misura di pedone hanno influenzato notevolmente la pianificazione urbana contemporanea. Oggi gli urbanisti si ispirano a questa visione per creare quartieri vivaci che mescolano spazi residenziali, commerciali e ricreativi. Questo è esemplificato al meglio in città come Portland, Oregon, dove l’integrazione di spazi verdi, trasporti pubblici e quartieri percorribili a piedi riflette i principi immaginati dagli architetti di metà secolo. Questo approccio non solo migliora l’esperienza urbana, ma promuove anche la sostenibilità e l’interazione sociale.

Sforzi di conservazione per gli edifici storici

Poiché gli edifici della metà del secolo scorso sono minacciati dalla demolizione o dall’abbandono, le iniziative di conservazione hanno preso slancio. Organizzazioni e comunità riconoscono l’importanza culturale di questi edifici e si battono per la loro conservazione come parte del nostro patrimonio architettonico. I progetti di conservazione di successo dimostrano come questi edifici possano essere adattati all’uso moderno, mettendo in risalto la maestria artigianale e il design innovativo di questo periodo. La ristrutturazione dell’iconica Kaufmann Desert House di Palm Springs, ad esempio, è un esempio di come l’architettura di metà secolo possa essere rivitalizzata mantenendo la sua integrità storica. Questi sforzi non solo onorano il passato, ma arricchiscono anche il presente, mantenendo in vita questi gioielli architettonici per le generazioni future.

Evoluzione della teoria architettonica

La metà del XX secolo ha segnato anche un cambiamento significativo nella teoria architettonica. Le idee di figure influenti come Louis Kahn e Richard Meier hanno sottolineato l’importanza del contesto, della luce e della materialità. Le loro filosofie continuano a informare gli architetti contemporanei che cercano di creare spazi che risuonino con l’ambiente circostante ed evochino risposte emotive. La formazione architettonica oggi incorpora queste teorie e incoraggia gli architetti emergenti a pensare in modo critico a come i loro progetti influenzano sia le persone che i luoghi. Questa evoluzione ha portato a un approccio più olistico all’architettura, in cui si intrecciano estetica, funzionalità e considerazioni ambientali.

Direzioni future dell’architettura

Guardando al futuro, l’influenza degli architetti di metà secolo plasmerà senza dubbio il futuro dell’architettura. Grazie alle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e le pratiche edilizie sostenibili, gli architetti sono pronti a innovare in linea con i valori definiti a metà del XX secolo. Concetti come il design biofilico, che incoraggia la connessione tra uomo e natura, stanno diventando sempre più popolari e riflettono il desiderio di ambienti di vita più sani. Mentre le città crescono e cambiano, gli insegnamenti delle immaginazioni architettoniche del passato continueranno a guidare il cammino, assicurando che l’ambiente costruito rimanga una fonte di ispirazione e una testimonianza della creatività umana.

In sostanza, l’eredità dell’architettura della metà del XX secolo non è una reliquia del passato, ma una base viva su cui costruire i progetti contemporanei e futuri. Quando gli architetti immaginano nuove possibilità, attingono a questa ricca storia per creare spazi non solo funzionali, ma anche profondamente significativi.

Visione delle città future a metà del XX secolo

1. Introduzione all’architettura della metà del XX secolo

La metà del XX secolo è stato un periodo di trasformazione per l’architettura, caratterizzato da sperimentazioni audaci, design innovativo e una visione lungimirante della vita urbana. Mentre le città di tutto il mondo si espandevano all’indomani della Seconda guerra mondiale, gli architetti iniziarono a immaginare spazi che non solo rispondessero alle esigenze di una popolazione in crescita, ma che riflettessero anche le speranze e i sogni di una nuova era. Segnato da un misto di ottimismo e dalla sfida della modernità, questo periodo ha plasmato in modo significativo il paesaggio delle città e il modo in cui le persone si relazionano con il loro ambiente.

Contesto storico

Dopo la Seconda guerra mondiale, il mondo si trovava a un bivio. Molti Paesi hanno dovuto affrontare l’arduo compito di ricostruire le città devastate dal conflitto. Il periodo è stato anche caratterizzato da una rapida industrializzazione e urbanizzazione, con milioni di persone che si sono riversate nelle città in cerca di migliori opportunità. In questo contesto, gli architetti hanno cercato di creare spazi funzionali ma stimolanti, in grado di accogliere l’afflusso di persone e di promuovere un senso di comunità. Il contesto storico di questo periodo non riguardava solo la ricostruzione fisica, ma anche la reimmaginazione dell’essenza della vita urbana.

Influenze sul design

I progetti dell’architettura della metà del XX secolo sono stati influenzati da una serie di fattori, tra cui i movimenti sociali, i progressi tecnologici e i cambiamenti dei valori culturali. Gli urbanisti e gli architetti riconobbero sempre più la necessità di inclusione e accessibilità degli spazi pubblici. L’ascesa del movimento modernista ha portato alla preferenza per le linee pulite, gli spazi aperti e un’estetica minimalista che rifiutava gli stili ornamentali del passato. Inoltre, l’influenza dell’International Style incoraggiò gli architetti ad abbandonare le forme tradizionali e ad adottare nuovi materiali come l’acciaio e il vetro, dando vita a edifici che sfidavano la gravità e le convenzioni.

Principali movimenti architettonici

Questo periodo è stato caratterizzato da diversi movimenti architettonici, ognuno dei quali ha contribuito con filosofie e stili unici. Il Modernismo divenne una forza dominante con la sua enfasi sulla funzionalità e sulla semplicità. Il Brutalismo, noto per le sue forme di cemento grezzo e le sue audaci forme geometriche, emerse come risposta alla superficialità percepita dei progetti precedenti. Nel frattempo, il concetto di architettura organica, sostenuto da figure come Frank Lloyd Wright, cercava di armonizzare gli edifici con l’ambiente naturale circostante. Questi movimenti rispondevano collettivamente al clima sociopolitico del periodo, spingendosi oltre i confini e sfidando le norme esistenti.

Architetti importanti del periodo

La metà del XX secolo ha ospitato un notevole gruppo di architetti le cui visioni hanno trasformato i paesaggi urbani. Le Corbusier, uno dei pionieri dell’architettura moderna, sosteneva la necessità di spazi abitativi funzionali che rispondessero alle esigenze degli abitanti delle città. I suoi progetti, come l’Unité d’Habitation di Marsiglia, mostravano un mix di spazi residenziali e comuni che incoraggiavano l’interazione sociale. Allo stesso modo, il lavoro di Ludwig Mies van der Rohe, caratterizzato dalla famosa massima “meno è meglio”, ha portato a strutture iconiche che esemplificano l’eleganza della semplicità, come il Seagram Building di New York. Questi architetti non solo hanno dato forma ai grattacieli, ma hanno anche influenzato le generazioni di progettisti che sono venute dopo di loro.

Il ruolo della tecnologia nell’architettura

La tecnologia ha svolto un ruolo cruciale negli sviluppi architettonici della metà del XX secolo. Le innovazioni nei materiali e nelle tecniche di costruzione hanno permesso agli architetti di esplorare progetti precedentemente inimmaginabili. L’introduzione dell’acciaio e del cemento armato ha dato vita ad alti grattacieli e a grandi edifici pubblici. Inoltre, i progressi nella progettazione ambientale e nella pianificazione urbana hanno introdotto concetti come la costruzione modulare, che ha snellito il processo di costruzione e lo ha reso più economico. Quando gli architetti iniziarono a integrare la tecnologia nei loro progetti, non solo migliorarono l’estetica degli edifici, ma anche la loro funzionalità e sostenibilità, ponendo le basi per il futuro della vita urbana.

Di conseguenza, la metà del XX secolo è stata un periodo cruciale per l’architettura, in cui si sono incontrate sfide storiche, scoperte creative e innovazioni tecnologiche. Gli architetti hanno progettato città che non solo offrivano riparo, ma nutrivano anche la comunità, la creatività e il progresso. La loro eredità continua a ispirare il design contemporaneo, ricordandoci il potere dell’architettura di plasmare le nostre vite e il nostro ambiente.

# Architectural Dreams: Come gli architetti hanno immaginato le città del futuro a metà del XX secolo

La metà del XX secolo è stata un periodo di trasformazioni radicali nella progettazione urbana e nell’architettura. Con la rapida espansione delle città dovuta alla crescita economica e demografica del dopoguerra, architetti e urbanisti cercarono soluzioni innovative per creare ambienti vivibili, funzionali ed esteticamente gradevoli. Le loro idee visionarie non solo hanno plasmato le città del loro tempo, ma continuano a influenzare la progettazione urbana di oggi. Questa ricerca esamina i concetti chiave che definiscono questo periodo e come riflettono le aspirazioni e le sfide della società contemporanea.

Concetti urbanistici visionari

La pianificazione urbana della metà del XX secolo è stata caratterizzata da idee rivoluzionarie volte a migliorare la qualità della vita nelle città. Questi concetti nascevano dal desiderio di integrare la natura con la vita urbana, migliorare i trasporti e innovare l’uso del territorio. Con la crescita delle città, sono emerse sfide come la congestione del traffico, l’inquinamento e la disconnessione sociale, che hanno spinto architetti e pianificatori a pensare in modo creativo a come affrontare questi problemi.

Il movimento delle città giardino

Una delle idee più influenti di questo periodo è stato il Movimento delle città giardino, promosso da Ebenezer Howard alla fine del XIX secolo. Questo concetto mirava a combinare i vantaggi della vita urbana e rurale creando comunità autosufficienti circondate da cinture verdi. Howard immaginava città in cui i residenti potessero trarre vantaggio sia dalla natura che dai servizi urbani. La visione di Howard portò allo sviluppo di comunità pianificate con ampi parchi, giardini e spazi aperti.

Il modello della città giardino è stato applicato in varie forme a metà del XX secolo. Un esempio significativo è Letchworth Garden City in Inghilterra, che funge da prototipo per gli sviluppi futuri. Queste comunità sono progettate per ridurre il sovraffollamento, aumentare l’interazione sociale e incoraggiare stili di vita più sani. L’eredità del Movimento delle città giardino è evidente nella pianificazione urbana moderna, con una crescente enfasi sugli spazi verdi e sulla sostenibilità nella progettazione urbana.

Principi di pianificazione modernista

I principi di pianificazione modernisti sono emersi quando architetti e urbanisti hanno cercato di allontanarsi dagli stili tradizionali e di abbracciare il futuro. Influenzati dalla rivoluzione industriale e dai progressi della tecnologia, questi principi enfatizzavano la funzionalità, la semplicità e il rifiuto dell’ornamento. Architetti come Le Corbusier proposero idee radicali come il concetto di “città luminosa”, che prevedeva una città di edifici alti circondati da spazi verdi.

La visione di Le Corbusier prevedeva ampi viali e zone per la vita, il lavoro e la ricreazione. Questo approccio mirava a creare ordine ed efficienza negli ambienti urbani. Le sue idee hanno influenzato la progettazione delle città di tutto il mondo, in particolare negli sforzi di ricostruzione del dopoguerra. La pianificazione modernista ha cercato di creare un senso di comunità e di accogliere la crescente popolazione urbana, ma è stata anche criticata per la sua rigidità e la mancanza di scala umana.

Il ruolo dei trasporti nella progettazione urbana

I trasporti hanno svolto un ruolo importante nel plasmare le città a metà del XX secolo. L’ascesa dell’automobile ha trasformato i paesaggi urbani, portando allo sviluppo di autostrade e reti stradali che privilegiavano gli spostamenti in automobile. I progettisti credevano che sistemi di trasporto efficienti avrebbero aumentato la mobilità e l’accessibilità, rendendo le città più dinamiche e interconnesse.

Ma l’attenzione per l’automobile ha spesso avuto un costo. Quando le città si sono espanse verso l’esterno, i sistemi di trasporto pubblico sono stati trascurati, causando un aumento della congestione e dell’inquinamento. Esempi come quello di Los Angeles illustrano le sfide di una pianificazione incentrata sull’automobile, in cui gli sviluppi tentacolari richiedono spostamenti intensivi in auto. La metà del XX secolo ha dato vita a un duplice dibattito sulla realtà di una popolazione urbana in crescita e sulla necessità di soluzioni di trasporto sostenibili.

Zonizzazione e innovazioni nell’uso del territorio

La zonizzazione è emersa come uno strumento vitale per i pianificatori urbani, consentendo loro di regolare l’uso del territorio e di garantire uno sviluppo ordinato. A metà del XX secolo sono state introdotte pratiche innovative di zonizzazione che miravano a separare le aree residenziali, commerciali e industriali, incoraggiando al contempo sviluppi a uso misto. Questo approccio mirava ad aumentare la funzionalità dei quartieri e a ridurre la necessità di lunghi spostamenti.

Uno dei cambiamenti più importanti nella zonizzazione è stata l’introduzione di regole basate sulla forma, incentrate non solo sull’uso del suolo, ma anche sulla forma fisica degli edifici e sul loro rapporto con gli spazi pubblici. Questa innovazione ha incoraggiato una visione più olistica della progettazione urbana, favorendo comunità vivaci in cui le persone potessero vivere, lavorare e giocare nelle immediate vicinanze. Le città hanno iniziato ad abbracciare sviluppi a uso misto che integrano unità residenziali con negozi, caffè e parchi, riflettendo una crescente comprensione dell’importanza della comunità e della connettività.

Critiche e sfide alla pianificazione urbana

Nonostante le idee visionarie della pianificazione urbana della metà del XX secolo, gli approcci adottati non sono stati esenti da critiche e sfide. Molti progetti modernisti sono stati criticati per la loro mancanza di scala umana e di inclusione sociale. I critici hanno sostenuto che la rigida separazione degli spazi e l’attenzione al traffico veicolare emarginano i pedoni e creano ambienti sterili.

Inoltre, la promessa di efficienza ha spesso portato a conseguenze indesiderate, come l’espansione urbana e il deterioramento dei quartieri interni. Nel tentativo di creare visioni idealizzate del futuro, i pianificatori hanno talvolta trascurato la complessità delle dinamiche sociali e le esigenze di popolazioni diverse.

In risposta a queste sfide, alla fine del XX secolo è emersa una nuova ondata di pianificazione urbana che ha posto l’accento sulla partecipazione della comunità, sulla sostenibilità e sull’importanza degli spazi pubblici. Questo cambiamento riflette la crescente consapevolezza che gli ambienti urbani di successo devono essere inclusivi, adattabili e rispondenti alle esigenze dei loro abitanti.

Riflettendo sui sogni architettonici della metà del XX secolo, è chiaro che questi concetti innovativi hanno lasciato un segno indelebile nelle città in cui viviamo oggi. Le lezioni apprese da questo periodo continuano a informare la progettazione urbana contemporanea e ci ricordano che il futuro delle nostre città deve basarsi sull’esperienza umana, sull’equilibrio ecologico e sull’equità sociale.

# Architectural Dreams: Come gli architetti hanno immaginato le città del futuro a metà del XX secolo

La metà del XX secolo è stata un’epoca vivace per l’architettura, caratterizzata da una maggiore creatività e innovazione. Con l’espansione delle città e l’aumento della popolazione, gli architetti hanno iniziato a immaginare un futuro che abbracciasse il modernismo, la funzionalità e una profonda connessione con l’ambiente. Questo periodo è stato segnato da edifici iconici che non solo hanno definito gli skyline, ma hanno anche plasmato il modo in cui pensiamo alla vita urbana. In questa ricerca esamineremo alcune delle strutture architettoniche più iconiche di questo periodo di trasformazione, esplorando il loro significato e le idee visionarie che le hanno portate alla vita.

Strutture architettoniche iconiche

Edificio Seagram

Completato nel 1958, il Seagram Building è una testimonianza dello Stile Internazionale di Architettura. Progettato dal famoso architetto Ludwig Mies van der Rohe in collaborazione con Philip Johnson, questo grattacielo è famoso per la sua elegante semplicità e grazia. La facciata in vetro color bronzo dell’edificio riflette la città circostante, creando un dialogo tra l’edificio e l’ambiente urbano.

Uno dei concetti chiave del Seagram Building è l’idea del “meno è meglio”. Mies van der Rohe ha enfatizzato le linee pulite e gli spazi aperti, conferendo all’edificio un senso di calma in mezzo al trambusto di New York. L’edificio introdusse anche il concetto di piazza sopraelevata come spazio pubblico di aggregazione e ricreazione, un movimento pionieristico nella progettazione urbana. Questa filosofia progettuale non solo influenzò i futuri grattacieli, ma ridefinì anche il rapporto tra edifici e spazi pubblici.

Brasilia: la capitale pianificata

Nel cuore del Brasile si trova Brasilia, una città che incarna la visione dell’architettura modernista. Progettata da Oscar Niemeyer e dall’urbanista Lúcio Costa, Brasilia è stata inaugurata come capitale nel 1960, simboleggiando un approccio lungimirante alla pianificazione urbana. La città fu concepita come una visione utopica con ampi viali, spazi verdi ed edifici futuristici che rompevano con le forme architettoniche tradizionali.

I progetti di Niemeyer, caratterizzati da curve e forme audaci, riflettono l’idealismo dell’epoca. Strutture come il Congresso Nazionale e la Cattedrale di Brasilia sfidano i progetti tradizionali mostrando la perfetta integrazione di arte e architettura. Brasilia è un esempio reale di come l’architettura possa influenzare le dinamiche sociali, favorendo un nuovo stile di vita incentrato sulla comunità e sull’accessibilità. La disposizione della città incoraggia l’interazione e il movimento, rendendola un esempio vivente delle aspirazioni della metà del XX secolo.

Museo Guggenheim

Progettato da Frank Lloyd Wright e completato nel 1959, il Guggenheim Museum di New York è un altro edificio iconico che rompe con le tradizioni architettoniche. La sua forma unica a spirale e il suo design organico sfidano il tradizionale edificio rettangolare. Wright progettò un museo che avrebbe migliorato l’esperienza di visione dell’arte con una rampa continua che consentiva ai visitatori di passare da una mostra all’altra senza soluzione di continuità.

Questo approccio innovativo non solo trasformò l’esperienza museale, ma influenzò anche il modo in cui sarebbero state progettate le future gallerie e gli spazi espositivi. Il Guggenheim è un punto di riferimento culturale che rappresenta la fusione di arte e architettura. Il suo design audace e l’impegno per l’accessibilità lo hanno reso un simbolo duraturo del modernismo, invitando i visitatori a confrontarsi con le arti in un ambiente coinvolgente e dinamico.

Teatro dell’Opera di Sydney

Inaugurata nel 1973, la Sydney Opera House è una delle realizzazioni architettoniche più riconoscibili al mondo. Progettata dall’architetto danese Jørn Utzon, i suoi iconici tetti a vela formano una silhouette sorprendente sul porto di Sydney. L’edificio incarna lo spirito di innovazione, dimostrando come l’architettura possa armonizzarsi con l’ambiente naturale circostante.

Il progetto di Utzon è stato rivoluzionario, spingendosi oltre i confini dell’ingegneria e dell’estetica. Il progetto affrontò numerose sfide, tra cui ostacoli politici e finanziari, ma alla fine riuscì a incarnare una visione audace dell’espressione culturale. La Sydney Opera House è diventata un simbolo dell’Australia, ospitando spettacoli ed eventi che attirano milioni di visitatori ogni anno. Ispira la prossima generazione di architetti rappresentando l’idea che l’architettura può essere sia funzionale che un’opera d’arte.

Unite d’Habitation

Progettata da Le Corbusier e completata a Marsiglia, in Francia, Unite d’Habitation è un esempio pionieristico di architettura residenziale modernista. Questa massiccia struttura in cemento armato fu concepita come una comunità autonoma che integrava spazi abitativi, lavorativi e ricreativi. Il concetto di Le Corbusier di “abitazione come macchina per vivere” è evidente nella progettazione dell’edificio, che incoraggia la funzionalità e l’uso efficiente dello spazio.

Unite d’Habitation presenta una serie di appartamenti impilati verticalmente con aree comuni e giardini pensili che incoraggiano l’interazione sociale. Questo approccio innovativo alla vita urbana ha influenzato gli sviluppi abitativi in tutto il mondo, mostrando come l’architettura possa soddisfare le esigenze di una popolazione in crescita. L’edificio non è solo uno spazio residenziale, ma anche uno studio delle dinamiche comunitarie, che mostra come il design possa migliorare la qualità della vita.

In sintesi, le strutture architettoniche iconiche della metà del XX secolo riflettono un’audace visione del futuro che ha rimodellato i paesaggi urbani e sfidato i principi di progettazione tradizionali. Ognuno di questi edifici racconta storie di innovazione, espressione culturale e impatto duraturo di architetti visionari che hanno osato immaginare un mondo migliore attraverso l’architettura. Questi edifici non solo definiscono lo skyline delle città, ma continuano a ispirare le generazioni a immaginare ciò che è possibile nel design e nella vita urbana.

# Architectural Dreams: Come gli architetti immaginavano le città future a metà del XX secolo

L’intersezione tra arte e architettura

Il rapporto tra arte e architettura è un’interazione affascinante che si è evoluta nel corso dei secoli. Questo rapporto è sbocciato a metà del XX secolo, quando gli architetti hanno iniziato a vedere i loro edifici non solo come spazi funzionali, ma anche come tele per l’espressione artistica. Questo periodo è stato caratterizzato dal desiderio di creare non solo edifici che servissero a uno scopo, ma anche ambienti che ispirassero e deliziassero. Esploriamo come questa intersezione prenda vita nei paesaggi urbani attraverso varie forme di espressione artistica.

La scultura nelle aree urbane

La scultura è stata a lungo un elemento vitale della progettazione urbana, che funge da ponte tra l’ambiente costruito e il mondo naturale. A metà del XX secolo, molti architetti hanno abbracciato l’idea di integrare la scultura nei loro progetti, trasformando gli spazi pubblici in gallerie d’arte tridimensionali. Queste sculture spesso riflettono l’identità culturale e le aspirazioni della comunità, invitando i passanti a interagire e partecipare.

Si pensi all’opera iconica di Alexander Calder, che ha portato un senso di movimento negli spazi urbani statici creando sculture mobili di grandi dimensioni che danzano nel vento. Le sue opere, come la monumentale “La Grande Vitesse” a Grand Rapids, Michigan, non solo hanno abbellito l’ambiente, ma hanno anche incoraggiato un dialogo su forma, colore e spazio. Questa integrazione della scultura nell’architettura ha portato a un rapporto più ricco e dinamico tra l’osservatore e l’ambiente circostante, facendo sentire le città più vive.

Murales e arte pubblica

I murales sono emersi come potenti espressioni dell’identità della comunità e della voce artistica, soprattutto nel contesto degli spazi pubblici. A metà del XX secolo, le città hanno iniziato ad adottare i murales come strumento per arricchire il paesaggio visivo e comunicare narrazioni culturali. Gli artisti collaborarono con le comunità locali per creare murales vivaci che raccontavano storie di storia, lotte e trionfi.

I murales di Diego Rivera a Detroit, che affrontano questioni sociali e allo stesso tempo celebrano il patrimonio industriale della città, ne sono un esempio importante. Queste opere d’arte su larga scala non solo hanno abbellito l’ambiente urbano, ma sono servite anche come strumenti educativi, coinvolgendo il pubblico in una conversazione sulla loro storia comune. I murales hanno la capacità unica di trasformare muri vuoti in strumenti di narrazione, incoraggiando un senso di orgoglio e di appartenenza tra i residenti e attirando i visitatori nella zona.

Estetica architettonica

L’estetica dell’architettura svolge un ruolo cruciale nel plasmare la nostra esperienza dell’ambiente costruito. A metà del XX secolo, architetti come Le Corbusier e Louis Kahn hanno iniziato a esplorare il modo in cui forma, luce e materiali potevano essere armonizzati per creare spazi non solo funzionali ma anche esteticamente piacevoli. L’attenzione per la bellezza non era puramente superficiale, ma si basava sulla convinzione che gli spazi ben progettati potessero migliorare l’esperienza umana e il benessere.

Questo periodo vide anche l’ascesa del modernismo, caratterizzato da linee pulite, spazi aperti e uso innovativo dei materiali. Gli architetti cercarono di enfatizzare la bellezza dell’edificio stesso eliminando gli ornamenti non necessari. Edifici come la Villa Savoye di Le Corbusier esemplificano questo approccio, dove funzionalità e bellezza coesistono in un design senza soluzione di continuità che invita all’esplorazione e all’interazione.

Collaborazioni con gli artisti

La metà del XX secolo è stato un periodo di collaborazione significativa tra architetti e artisti, che ha reso meno netti i confini tra le discipline. Gli architetti hanno iniziato a rendersi conto del valore della collaborazione con gli artisti per creare spazi non solo funzionali ma anche ricchi di espressione artistica. Queste collaborazioni hanno spesso dato vita a progetti unici che incorporano elementi di pittura, scultura e persino performance artistiche.

Un esempio significativo è la collaborazione tra l’architetto Richard Meier e l’artista Robert Irwin per il Getty Centre di Los Angeles. Il progetto paesaggistico di Irwin ha completato l’architettura di Meier, creando un rapporto armonioso tra l’ambiente costruito e il paesaggio naturale. Queste collaborazioni arricchiscono la narrazione architettonica, dimostrando come un approccio multidisciplinare possa portare a risultati innovativi e stimolanti.

Casi di architettura integrata con l’arte

L’analisi di esempi di architettura integrata con l’arte rivela il profondo impatto che l’arte può avere sull’ambiente costruito. Il Salk Institute, progettato da Louis Kahn, ne è il miglior esempio. Qui la visione architettonica di Kahn è completata dalla sistemazione artistica del paesaggio circostante, creando un ambiente tranquillo che incoraggia la creatività e la collaborazione tra gli scienziati.

Un altro esempio interessante è la High Line di New York, dove una ferrovia sopraelevata è stata trasformata in un parco pubblico. Qui, architetti paesaggisti e artisti hanno collaborato per creare un vibrante spazio pubblico ornato da sculture, murales e installazioni che riflettono il carattere della città. La High Line è diventata un simbolo di rigenerazione urbana, dimostrando come l’integrazione dell’arte nell’architettura possa rivitalizzare gli spazi e aumentare il coinvolgimento della comunità.

In conclusione, l’intersezione tra arte e architettura a metà del XX secolo ha aperto nuove possibilità di espressione creativa negli spazi urbani. Quando gli architetti hanno abbracciato le collaborazioni artistiche, hanno trasformato le città in gallerie viventi, arricchendo il tessuto culturale delle comunità e ispirando le generazioni future a immaginare un mondo in cui arte e architettura coesistono armoniosamente. Questa relazione dinamica continua a influenzare il design contemporaneo e ci ricorda che il nostro ambiente costruito può essere sia funzionale che profondamente bello.

# Architectural Dreams: Come gli architetti hanno immaginato le città del futuro a metà del 20° secolo.

5. Pratiche e innovazioni sostenibili

Verso la metà del XX secolo, gli architetti si sono confrontati con l’urgente necessità di sostenibilità nella progettazione e costruzione urbana. Questo periodo ha segnato un cambiamento significativo nel pensiero di come gli edifici e le città possano coesistere armoniosamente con la natura. Gli architetti di questo periodo hanno progettato ambienti urbani che non solo soddisfano le esigenze umane, ma rispettano anche le risorse del pianeta. Le loro idee innovative hanno gettato le basi per molte delle pratiche sostenibili che vediamo oggi.

I primi concetti di sostenibilità

Agli inizi della metà del XX secolo, la sostenibilità non era la parola d’ordine di oggi, ma i semi del concetto erano già stati gettati. Gli architetti iniziarono a riconoscere l’impatto dell’industrializzazione e dell’espansione urbana sull’ambiente. Nomi come Frank Lloyd Wright si fecero promotori di idee come l'”architettura organica”, sottolineando l’armonia tra l’insediamento umano e il mondo naturale. I progetti di Wright, tra cui la famosa casa di Fallingwater, mostravano come gli edifici potessero fondersi perfettamente con l’ambiente circostante, utilizzando il paesaggio come parte integrante della struttura.

In questo periodo cresceva anche la consapevolezza dell’esaurimento delle risorse e del degrado ambientale. I primi pensatori proposero concetti che in seguito avrebbero costituito la spina dorsale dell’architettura sostenibile, come la riduzione al minimo degli sprechi, l’uso di risorse rinnovabili e la creazione di progetti che danno priorità al benessere degli abitanti e del loro ambiente.

Strategie di progettazione passiva

Le strategie di progettazione passiva sono emerse come un modo pratico per migliorare l’efficienza energetica senza ricorrere a sistemi meccanici. Gli architetti hanno iniziato a concentrarsi sul modo in cui gli edifici possono catturare la luce naturale, utilizzare i venti prevalenti per la ventilazione e mantenere temperature confortevoli attraverso un posizionamento e un orientamento strategici. Per esempio, grandi finestre sul lato sud di un edificio possono sfruttare la luce solare in inverno, mentre le sporgenze possono fornire ombra in estate, riducendo la necessità di riscaldamento e raffreddamento artificiale.

Queste strategie non sono solo teoriche, ma sono state applicate in progetti reali. Il lavoro di architetti come Moshe Safdie, in particolare il progetto Habitat, ha dimostrato il potenziale della progettazione passiva. Questi progetti, che considerano attentamente le caratteristiche del clima e del sito, creano spazi abitativi confortevoli che si evolvono con gli elementi naturali, riducendo il consumo energetico e incoraggiando una connessione più profonda con l’ambiente.

Uso di materiali naturali

Nella ricerca della sostenibilità, la scelta dei materiali è diventata un punto focale per gli architetti. A metà del XX secolo si è assistito a una rinascita dell’interesse per i materiali naturali, come il legno, la pietra e l’argilla, in alternativa ai materiali sintetici. Questi materiali non solo offrivano un fascino estetico, ma avevano anche un minore impatto ambientale. Architetti come Alvar Aalto hanno sottolineato l’uso di materiali locali, che riducevano le emissioni dovute al trasporto e sostenevano le economie locali.

Inoltre, i materiali naturali avevano spesso proprietà termiche superiori e aiutavano a regolare meglio il clima interno. Costruendo edifici con questi materiali, gli architetti non solo esaltavano la bellezza dei loro progetti, ma promuovevano anche in modo tangibile la sostenibilità. Questo approccio ha influenzato l’architettura contemporanea, incoraggiando il ritorno a materiali che rispettano l’ambiente.

Efficienza energetica negli edifici della metà del XX secolo

L’efficienza energetica è stata una delle principali preoccupazioni degli architetti durante questo periodo di trasformazione. Gli edifici hanno iniziato a incorporare tecnologie innovative e principi di progettazione volti a ridurre il consumo energetico. L’introduzione di materiali isolanti, finestre a doppio vetro e sistemi di riscaldamento efficienti segnò un significativo progresso nel modo di costruire gli edifici.

L’edificio del Segretariato delle Nazioni Unite a New York, progettato da Oscar Niemeyer e Le Corbusier, ne è un esempio importante. Completato nel 1952, l’edificio presenta elementi progettuali innovativi che consentono la ventilazione naturale e riducono il ricorso alla climatizzazione artificiale. Questi primi sforzi hanno gettato le basi per i rigorosi standard di efficienza energetica che vediamo nell’architettura moderna e hanno mostrato un percorso progressivo verso le pratiche edilizie sostenibili.

Lezioni per la moderna architettura sostenibile

La metà del XX secolo offre lezioni preziose per gli architetti di oggi che devono affrontare le complessità della sostenibilità nella progettazione. I principi enunciati in quel periodo, come l’integrazione degli edifici con l’ambiente naturale circostante, la priorità alla progettazione passiva e la scelta di materiali sostenibili, rimangono attuali e urgenti. Gli architetti moderni possono trarre ispirazione dal lavoro pionieristico dei loro predecessori e adattare questi concetti alle sfide contemporanee, come il cambiamento climatico e l’urbanizzazione.

Inoltre, lo spirito collaborativo che ha caratterizzato la progettazione di metà secolo, in cui architetti, ingegneri e ambientalisti lavoravano insieme, fornisce un modello cruciale per gli approcci interdisciplinari di oggi. Porre l’accento sulla sostenibilità è una necessità, non solo una tendenza, e le idee visionarie degli architetti della metà del XX secolo continuano a guidare e ispirare il viaggio verso un futuro più sostenibile. Imparando dal passato, possiamo creare città che non siano solo belle e funzionali, ma anche resilienti e responsabili amministratori del nostro pianeta.

# Architectural Dreams: Come si immaginavano le città del futuro gli architetti della metà del XX secolo?

Il patrimonio e la sua influenza sull’architettura contemporanea

La metà del XX secolo è stato un periodo di trasformazione per l’architettura, caratterizzato da innovazione, ottimismo e visione di un futuro migliore. Mentre gli architetti esploravano nuovi materiali e tecnologie, sognavano anche città che potessero migliorare la qualità della vita dei loro abitanti. Questa eredità continua a risuonare oggi, plasmando l’architettura contemporanea in vari modi.

La rinascita degli stili di metà secolo

Negli ultimi anni si è assistito a una notevole ripresa dell’apprezzamento dell’architettura moderna di metà secolo. Caratterizzato da linee pulite, forme organiche e una perfetta integrazione con la natura, questo stile ha trovato nuova vita nel design contemporaneo. Architetti e designer stanno rivisitando i principi che hanno definito quest’epoca e li incorporano nei progetti moderni. Ad esempio, l’uso di grandi finestre e di piani aperti aumenta la luce naturale e rafforza il senso di connessione con l’esterno. Questo revival non è solo estetico, ma riflette un crescente desiderio di sostenibilità e armonia con l’ambiente, riecheggiando gli ideali dei visionari di metà secolo che credevano che l’architettura potesse migliorare la vita quotidiana.

Influenza sulla progettazione urbana moderna

Gli architetti della metà del secolo scorso hanno lasciato un segno indelebile anche nella progettazione urbana, sostenendo la creazione di spazi che privilegiano la comunità e l’accessibilità. Le loro idee sugli sviluppi a uso misto e sugli ambienti a misura di pedone hanno influenzato notevolmente la pianificazione urbana contemporanea. Oggi gli urbanisti si ispirano a questa visione per creare quartieri vivaci che mescolano spazi residenziali, commerciali e ricreativi. Questo è esemplificato al meglio in città come Portland, Oregon, dove l’integrazione di spazi verdi, trasporti pubblici e quartieri percorribili a piedi riflette i principi immaginati dagli architetti di metà secolo. Questo approccio non solo migliora l’esperienza urbana, ma promuove anche la sostenibilità e l’interazione sociale.

Sforzi di conservazione per gli edifici storici

Poiché gli edifici della metà del secolo scorso sono minacciati dalla demolizione o dall’abbandono, le iniziative di conservazione hanno preso slancio. Organizzazioni e comunità riconoscono l’importanza culturale di questi edifici e si battono per la loro conservazione come parte del nostro patrimonio architettonico. I progetti di conservazione di successo dimostrano come questi edifici possano essere adattati all’uso moderno, mettendo in risalto la maestria artigianale e il design innovativo di questo periodo. La ristrutturazione dell’iconica Kaufmann Desert House di Palm Springs, ad esempio, è un esempio di come l’architettura di metà secolo possa essere rivitalizzata mantenendo la sua integrità storica. Questi sforzi non solo onorano il passato, ma arricchiscono anche il presente, mantenendo in vita questi gioielli architettonici per le generazioni future.

Evoluzione della teoria architettonica

La metà del XX secolo ha segnato anche un cambiamento significativo nella teoria architettonica. Le idee di figure influenti come Louis Kahn e Richard Meier hanno sottolineato l’importanza del contesto, della luce e della materialità. Le loro filosofie continuano a informare gli architetti contemporanei che cercano di creare spazi che risuonino con l’ambiente circostante ed evochino risposte emotive. La formazione architettonica oggi incorpora queste teorie e incoraggia gli architetti emergenti a pensare in modo critico a come i loro progetti influenzano sia le persone che i luoghi. Questa evoluzione ha portato a un approccio più olistico all’architettura, in cui si intrecciano estetica, funzionalità e considerazioni ambientali.

Direzioni future dell’architettura

Guardando al futuro, l’influenza degli architetti di metà secolo plasmerà senza dubbio il futuro dell’architettura. Grazie alle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e le pratiche edilizie sostenibili, gli architetti sono pronti a innovare in linea con i valori definiti a metà del XX secolo. Concetti come il design biofilico, che incoraggia la connessione tra uomo e natura, stanno diventando sempre più popolari e riflettono il desiderio di ambienti di vita più sani. Mentre le città crescono e cambiano, gli insegnamenti delle immaginazioni architettoniche del passato continueranno a guidare il cammino, assicurando che l’ambiente costruito rimanga una fonte di ispirazione e una testimonianza della creatività umana.

In sostanza, l’eredità dell’architettura della metà del XX secolo non è una reliquia del passato, ma una base viva su cui costruire i progetti contemporanei e futuri. Quando gli architetti immaginano nuove possibilità, attingono a questa ricca storia per creare spazi non solo funzionali ma anche profondamente significativi.