Gli anni ’60 sono stati un periodo di profondi cambiamenti in tutto il mondo, segnati da un vivace movimento controculturale volto a sfidare le norme sociali. Questo periodo è stato caratterizzato dalla ricerca della libertà, dell’espressione di sé e della reimmaginazione della società. I giovani rifiutarono il conformismo dei decenni precedenti e abbracciarono stili di vita alternativi che abbracciavano diversi campi, tra cui l’architettura. Per riflettere gli ideali della controcultura, architetti e designer hanno iniziato a progettare spazi che incoraggiano la creatività, l’inclusività e la vita in comune, allontanandosi dai progetti tradizionali.

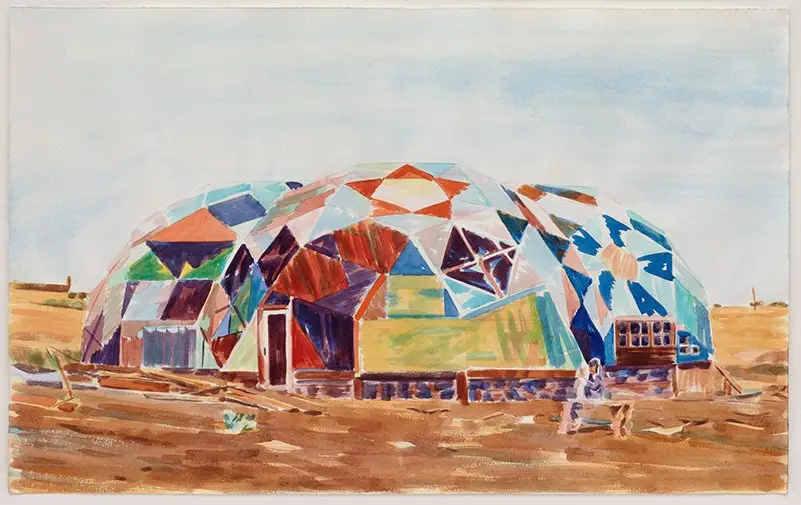

Un dipinto di Drop City a Trinidad, Colorado. Immagine © Mark Harris

Il contesto storico

Per comprendere gli sviluppi architettonici degli anni Sessanta è fondamentale riconoscere il contesto storico. Il periodo successivo alla seconda guerra mondiale ha visto una rapida urbanizzazione e una crescita industriale che spesso ha privilegiato la funzionalità rispetto all’esperienza umana. Negli anni Sessanta, tuttavia, le tensioni sociali sono aumentate a causa dei movimenti per i diritti civili, delle proteste contro la guerra e della crescente frustrazione nei confronti delle autorità governative e aziendali. In mezzo a questi disordini, è emerso un forte desiderio di stili di vita alternativi e di vita comunitaria. Questo desiderio ha influenzato in modo significativo l’ambiente architettonico, costringendo gli architetti a ripensare il modo in cui gli spazi possono essere progettati per riflettere i valori di questo nuovo paradigma culturale.

Influenze chiave sull’architettura

Sono diverse le influenze importanti che hanno plasmato la direzione architettonica della controcultura degli anni Sessanta. Gli scritti del filosofo e urbanista Lewis Mumford sottolineavano l’importanza dello sviluppo a scala comunitaria e umana. Le idee di Mumford ispirarono gli architetti a considerare come gli edifici potessero migliorare le interazioni sociali. Inoltre, il movimento dell’architettura organica, promosso da personaggi come Frank Lloyd Wright, sosteneva la necessità di costruire edifici in armonia con l’ambiente naturale circostante. Questo approccio incoraggiava l’uso di materiali locali e di progetti che si integravano con il paesaggio, riflettendo il rispetto della controcultura per la natura.

Inoltre, l’avvento di nuove tecnologie e materiali ha permesso di realizzare progetti più sperimentali. Gli architetti cominciarono a giocare con forme e strutture prima inimmaginabili, dando vita a progetti innovativi che si concentravano tanto sull’estetica quanto sulla funzionalità. Questa esplorazione non si limitava solo ad allontanarsi dagli stili tradizionali, ma anche a creare spazi che risuonassero con gli ideali di libertà, creatività e comunità.

Panoramica degli ideali della controcultura

Al centro del movimento della controcultura c’erano gli ideali di pace, amore e comunità. Questi principi non erano solo una reazione alle norme sociali prevalenti, ma anche una visione di un mondo migliore. La controcultura enfatizzava un approccio olistico alla vita, promuovendo la cooperazione rispetto alla competizione e la comunità rispetto all’individualismo. In architettura, questo si traduceva in progetti che incoraggiavano la condivisione di spazi come giardini comuni, ambienti aperti e strutture collettive.

Gli architetti iniziarono a concepire gli edifici come ambienti in grado di facilitare le interazioni sociali. Gli spazi sono stati progettati per essere flessibili e adattabili, consentendo una varietà di usi e promuovendo un senso di appartenenza tra gli utenti. L’idea era quella di creare non solo strutture, ma ecosistemi viventi dove la creatività potesse fiorire e le comunità prosperare.

Personaggi importanti del movimento

Diversi architetti sono emersi come figure importanti durante questo periodo di trasformazione. Tra questi Richard Meier, il cui lavoro, tra cui il Getty Centre di Los Angeles, incarna lo spirito della controcultura per l’enfasi posta sulla luce e sull’apertura. Allo stesso modo, la filosofia progettuale di Charles Moore, in particolare nella comunità di Sea Ranch in California, riflette gli ideali della controcultura. I progetti di Moore enfatizzavano l’integrazione con l’ambiente e il coinvolgimento della comunità, creando spazi funzionali e poetici al tempo stesso.

Un’altra figura influente è stata Paolo Soleri, che ha introdotto il concetto di “archeologia”, una miscela di architettura ed ecologia. La visione di Soleri di comunità densamente popolate e autosufficienti sfidò la pianificazione urbana tradizionale, proponendo un nuovo modo di vivere più in sintonia con l’ambiente e le esigenze della comunità. Questi architetti, tra gli altri, hanno svolto un ruolo importante nel plasmare l’ambiente costruito secondo gli ideali della controcultura.

Influenze sulla pianificazione urbana

L’impatto del movimento di controcultura degli anni Sessanta sulla pianificazione urbana è stato profondo e di vasta portata. Ha portato a uno spostamento verso processi di pianificazione più partecipativi, con le comunità sempre più ascoltate nelle decisioni sul proprio spazio. Gli urbanisti hanno iniziato a riconoscere l’importanza degli spazi pubblici, integrando parchi e aree comuni nella progettazione urbana per rafforzare i legami sociali.

Inoltre, gli ideali di vita sostenibile e di consapevolezza ecologica hanno guadagnato terreno, influenzando i progetti urbani che privilegiano gli spazi verdi e minimizzano l’impatto ambientale. Concetti come strade a misura di pedone, sviluppi a uso misto e giardini comunitari sono diventati più diffusi, riflettendo l’impegno della controcultura a coltivare le relazioni all’interno dei quartieri.

Di conseguenza, gli architetti della controcultura degli anni Sessanta hanno svolto un ruolo cruciale nella ridefinizione degli spazi comunitari e creativi. Il loro lavoro non solo ha sfidato le norme architettoniche dell’epoca, ma ha anche posto le basi per i dibattiti contemporanei sulla sostenibilità, sulla progettazione orientata alla comunità e sull’importanza degli spazi pubblici nella pianificazione urbana. L’eredità di questo movimento continua a ispirare gli architetti e gli urbanisti di oggi, ricordandoci il potere del design di dare forma a una società più connessa e coesa.

Gli anni Sessanta sono stati un decennio di trasformazione, caratterizzato da movimenti controculturali che hanno messo in discussione le norme della società, dell’arte e dell’architettura. Questo periodo ha dato vita a un’ondata di architetti e artisti innovativi che hanno cercato di ridefinire la vita comunitaria e gli spazi creativi. Il loro lavoro non riguardava solo la costruzione di strutture, ma anche la creazione di ambienti che favorissero la connessione, la libertà e l’espressione di sé. Esplorando i principali capolavori architettonici di questo periodo, vediamo come essi riflettano gli ideali di comunità e creatività alla base della controcultura.

Importanti capolavori architettonici

Il Digger’s Free Shop

Una delle manifestazioni più iconiche della controcultura degli anni Sessanta fu il Digger’s Free Store di San Francisco. Fondato da un gruppo di artisti e attivisti noti come i Diggers, questo spazio era molto più di un negozio: era un’audace dichiarazione contro il consumismo. Il Free Store operava secondo il principio del dono, dove i beni venivano scambiati liberamente piuttosto che comprati e venduti. Questo approccio radicale al commercio ha creato un centro comunitario che incoraggiava la condivisione e la collaborazione.

L’architettura del Free Store è stata volutamente semplice e senza pretese e progettata per riflettere i valori dei Diggers. Si trattava di uno spazio in cui persone di diversa provenienza potevano riunirsi, promuovendo un senso di appartenenza e di sostegno reciproco. Il Digger’s Free Store ha esemplificato come l’architettura possa essere utilizzata come strumento di cambiamento sociale, promuovendo una cultura di generosità e interconnessione.

La fattoria Cadillac di Ant Farm

Ant Farm, un collettivo di artisti e architetti, ha adottato un approccio giocoso e provocatorio all’architettura con la sua installazione nota come Cadillac Ranch. Situata ad Amarillo, in Texas, l’opera consiste in dieci Cadillac d’epoca sepolte con il naso nel terreno, creando un paesaggio surreale e accattivante. L’installazione è un commento sorprendente sul consumismo americano e sulla cultura automobilistica che ha dominato gli anni Sessanta.

Cadillac Ranch non è solo un’opera d’arte statica, ma invita anche all’interazione. I visitatori sono incoraggiati a dipingere con lo spray le auto, permettendo all’installazione di evolversi nel tempo. Questo aspetto partecipativo riflette la concezione che la controcultura aveva della creatività e dell’espressione personale. Trasformando un oggetto ordinario in una tela per l’espressione artistica, Ant Farm ha ridefinito il rapporto tra architettura e pubblico, rendendo l’arte accessibile e coinvolgente.

Quartiere di Haight-Ashbury

Il distretto di Haight-Ashbury a San Francisco divenne l’epicentro del movimento di controcultura degli anni Sessanta. Le sue case vittoriane colorate e le strade piene di negozi vivaci riflettevano lo spirito dell’epoca. Gli architetti e gli urbanisti che lavoravano nella zona si sono concentrati sulla creazione di spazi che favorissero la comunità, adottando un approccio più organico e inclusivo alla progettazione urbana.

L’area ospitava numerosi punti di ritrovo, tra cui caffè, locali musicali e parchi progettati per incoraggiare l’interazione sociale. L’architettura di Haight-Ashbury rifletteva un mix di stili che simboleggiava la diversità e la creatività dei suoi abitanti. Grazie agli spazi condivisi, il quartiere è diventato un rifugio per chi cercava stili di vita alternativi ed espressioni artistiche, dimostrando come l’architettura possa dare forma ai movimenti culturali.

Campus del Black Mountain College

Il Black Mountain College nella Carolina del Nord era un’istituzione sperimentale che combinava arte, istruzione e vita comunitaria. Fondato negli anni ’60, ma fiorito negli anni ’60, il college ha attirato artisti e pensatori di fama, tra cui Buckminster Fuller e Merce Cunningham. Il campus stesso è stato progettato come uno spazio collaborativo in cui l’architettura svolge un ruolo cruciale nel favorire la creatività.

Gli edifici del Black Mountain College sono spesso costruiti con materiali locali, sottolineando la sostenibilità e il legame con l’ambiente. Il progetto incoraggia l’interazione tra studenti e docenti, favorendo un’atmosfera di sperimentazione e dialogo. Questo approccio all’architettura non solo è servito a scopi educativi, ma ha anche fornito un modello di come gli spazi possano essere progettati per migliorare l’apprendimento e la creatività.

Architettura dell’abitare semplice

Il concetto di Simple Living Architecture è nato come reazione agli eccessi della vita moderna. Architetti e designer hanno cercato di creare case e spazi non solo funzionali, ma anche sostenibili dal punto di vista ambientale e minimalisti. Questo movimento ha sottolineato l’importanza di vivere in modo semplice e in armonia con la natura.

L’architettura Simple Living è spesso caratterizzata da piani aperti, materiali naturali e un’attenzione particolare alla luce e allo spazio. Questi progetti riflettono il rifiuto della controcultura del consumismo, promuovendo uno stile di vita che valorizza le esperienze piuttosto che i beni. L’applicazione di questa filosofia nel mondo reale è visibile nei movimenti degli ecovillaggi e delle case minuscole, che ancora oggi sostengono la necessità di una vita sostenibile e di spazi orientati alla comunità.

In conclusione, i capolavori architettonici della controcultura degli anni Sessanta sono la prova duratura di un’epoca in cui creatività, comunità e cambiamento sociale erano profondamente intrecciati. Grazie ai loro progetti innovativi e agli spazi collaborativi, questi architetti non solo hanno rimodellato il paesaggio fisico, ma hanno anche ispirato le generazioni future a considerare l’impatto dell’architettura sulla società. La loro eredità continua a vivere e ci incoraggia a esplorare come i nostri ambienti costruiti possano favorire la connessione, la creatività e il senso di appartenenza.

Gli anni Sessanta sono stati un decennio segnato da profondi sconvolgimenti sociali e rivoluzioni culturali. Tra movimenti per i diritti civili, proteste contro la guerra e una fiorente controcultura, gli architetti iniziarono a ripensare gli ambienti in cui le persone vivevano, lavoravano e giocavano. Questa esplorazione portò a una nuova ondata di architettura che poneva l’accento sulla comunità, sulla creatività e sulla sostenibilità. Gli architetti hanno cercato di creare spazi che riflettessero i valori della controcultura, celebrando l’individualità, la cooperazione e una profonda connessione con la natura.

Principi di progettazione dell’architettura della controcultura

L’architettura della controcultura è nata come reazione alle rigide strutture dell’architettura tradizionale. È caratterizzata da alcuni principi fondamentali che mirano a promuovere un senso di comunità, incoraggiare l’espressione creativa e stabilire un rapporto armonioso con l’ambiente.

Comunità e cooperazione

Al centro dell’architettura controculturale c’era l’idea di comunità. Gli architetti riconoscevano che gli spazi non potevano servire solo a scopi funzionali, ma anche a riunire le persone. I progetti includevano spesso spazi comuni dove gli individui potevano riunirsi, condividere idee e collaborare ai progetti. Questa enfasi sulla comunità si è manifestata in una varietà di forme architettoniche, da progetti abitativi condivisi a layout a pianta aperta in edifici pubblici.

Ad esempio, Sea Ranch in California, sviluppato da un gruppo di architetti e designer, è un esempio di questo principio. Non si trattava di strutture isolate, ma di case che facevano parte di una comunità più ampia e che incoraggiavano l’interazione tra i residenti. L’idea era che il miglioramento delle relazioni avrebbe portato a quartieri più forti e vivaci.

Rifiuto dell’estetica tradizionale

Gli architetti della controcultura hanno deliberatamente preso le distanze dalle norme di progettazione stabilite. Ritenevano che gli stili architettonici tradizionali fossero spesso elitari e scollegati dalla realtà della vita quotidiana. Adottarono invece forme eclettiche, combinando stili e materiali diversi per creare strutture uniche che riflettessero la diversità delle comunità che servivano.

Gli edifici di questo periodo presentano spesso forme giocose, colori audaci e materiali insoliti. Ad esempio, il lavoro dell’architetto Robert Venturi, in particolare il progetto della Vanna Venturi House, si distacca dall’austero minimalismo del modernismo. I progetti di Venturi enfatizzano la complessità e la contraddizione, celebrando la bellezza caotica del mondo contemporaneo.

Uso di materiali sostenibili

Con l’aumentare della consapevolezza dei problemi ambientali, gli architetti della controcultura hanno cercato di incorporare pratiche sostenibili nei loro progetti. Privilegiando materiali di provenienza locale e rispettosi dell’ambiente, riflettevano la crescente consapevolezza dell’impatto delle costruzioni sul pianeta.

L’uso di legno di recupero, pietra naturale e altri materiali sostenibili è diventato molto diffuso, in quanto gli architetti mirano a ridurre al minimo la loro impronta ecologica. L’Ecovillaggio di Ithaca, New York, è un ottimo esempio di questo impegno. Le case costruite con materiali sostenibili e che privilegiano l’efficienza energetica mostrano come l’architettura possa armonizzarsi con i principi ecologici.

Flessibilità nell’uso dello spazio

Un’altra caratteristica che definisce l’architettura controculturale è l’enfasi sugli spazi flessibili. Gli architetti riconoscevano la necessità di ambienti in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze dei residenti. Questa flessibilità ha permesso di creare spazi multifunzionali che potessero servire a diversi scopi nel corso della giornata.

Ad esempio, i centri comunitari progettati in questo periodo spesso incorporavano pareti mobili e layout adattabili, consentendo di ospitare una serie di eventi, dalle riunioni alle mostre d’arte. Questo approccio non solo ha aumentato l’utilità delle aree, ma ha anche favorito un senso di appartenenza tra i membri della comunità, che sono in grado di rimodellare l’ambiente secondo le proprie esigenze.

Integrazione con la natura

Infine, l’architettura controculturale ha cercato di creare una relazione perfetta tra l’ambiente costruito e il mondo naturale. Gli architetti miravano a progettare edifici che coesistessero armoniosamente con l’ambiente circostante e spesso incorporavano elementi naturali nei loro progetti.

Il concetto di progettazione biofilica è emerso in questo periodo e ha sottolineato l’importanza della natura nella vita umana. Ad esempio, molte case furono progettate per massimizzare la luce e la ventilazione naturale e i confini tra interno ed esterno furono sfumati. Il lavoro dell’architetto Frank Lloyd Wright, in particolare i suoi progetti per edifici come Fallingwater, ha influenzato questo movimento e ha ispirato gli architetti a dare priorità alla natura nei loro progetti.

Di conseguenza, gli architetti della controcultura degli anni Sessanta hanno ridefinito il modo di concepire gli spazi comunitari e creativi. I loro principi – collaborazione con la comunità, rifiuto dell’estetica tradizionale, materiali sostenibili, flessibilità d’uso e integrazione con la natura – continuano a influenzare l’architettura contemporanea. Questi architetti visionari non solo hanno trasformato gli spazi fisici, ma hanno anche ispirato un movimento che ha dato priorità alle relazioni umane e alla gestione dell’ambiente, lasciando un’eredità duratura alle generazioni future.

Gli anni Sessanta sono stati un decennio cruciale di profondi cambiamenti sociali, sperimentazioni artistiche e una fiorente controcultura che ha sfidato le norme consolidate. Tra le tante voci di questo periodo, gli architetti hanno svolto un ruolo importante nel ridefinire il modo in cui le comunità venivano progettate e vissute. Gli architetti della controcultura degli anni Sessanta non si limitavano a progettare edifici, ma disegnavano spazi che favorivano la connessione, la creatività e il senso di appartenenza. Questa ricerca esamina la loro influenza sull’architettura moderna, evidenziando la loro eredità, le pratiche contemporanee e i principi duraturi che continuano a plasmare il nostro ambiente oggi.

Influenza sull’architettura moderna

Gli architetti degli anni Sessanta furono profondamente influenzati dagli sconvolgimenti culturali del loro tempo. Cercarono di allontanarsi dalle pratiche di progettazione rigide e tradizionali, privilegiando invece approcci che enfatizzavano l’apertura, la flessibilità e un forte legame con la comunità. Questo cambiamento non era meramente estetico; era guidato dal desiderio di creare spazi che riflettessero gli ideali di pace, amore e uguaglianza che caratterizzavano il movimento della controcultura.

Uno dei contributi più importanti di questi architetti fu l’attenzione alla progettazione a misura d’uomo. Invece di strutture monumentali che allontanano gli individui, hanno sostenuto progetti accessibili e invitanti. Questa enfasi sull’esperienza dell’utente ha permeato l’architettura moderna, incoraggiando un rapporto più partecipativo tra le persone e il loro ambiente. Oggi lo vediamo riflesso negli sforzi di pianificazione urbana che privilegiano la percorribilità, gli sviluppi a uso misto e l’inclusione di spazi verdi che incoraggiano l’interazione sociale e l’impegno della comunità.

L’eredità degli architetti degli anni ’60

L’eredità degli architetti della controcultura degli anni ’60 si riflette nei vari movimenti architettonici che li hanno seguiti. I loro progetti e le loro filosofie innovative hanno aperto la strada alla nascita del postmodernismo e di altri stili contemporanei che abbracciavano l’eclettismo e un mix di riferimenti storici. Architetti come Richard Meier e Robert Venturi integrarono questi elementi nel loro lavoro, ispirandosi alle forme giocose e ai colori vivaci che caratterizzavano il periodo.

Inoltre, gli architetti degli anni Sessanta sostenevano un approccio più democratico all’architettura, sottolineando l’importanza del contributo della comunità nel processo di progettazione. Questo approccio partecipativo continua a influenzare la pratica progettuale contemporanea, incoraggiando gli architetti a impegnarsi con le comunità locali e a considerare le loro esigenze e aspirazioni. Questa eredità ha incoraggiato un dialogo architettonico più inclusivo che valorizza le diverse prospettive e si sforza di creare spazi che risuonino con tutti i membri della società.

Spazi comunitari contemporanei

Oggi, i principi sostenuti dagli architetti degli anni Sessanta si riflettono nella progettazione degli spazi comunitari contemporanei. Progetti come centri sociali, parchi e piazze pubbliche sono concepiti per riunire le persone e incoraggiare l’interazione e la collaborazione. Questi spazi spesso includono layout flessibili che riflettono la natura dinamica della vita moderna e possono ospitare eventi che vanno dai concerti ai mercati agricoli.

Inoltre, i progettisti urbani riconoscono sempre più l’importanza di integrare l’arte e la cultura negli spazi pubblici. Questo approccio non solo migliora la qualità estetica degli ambienti, ma promuove anche un senso di identità e di appartenenza tra i residenti urbani. Gli architetti continuano l’eredità degli anni Sessanta creando spazi vivaci e coinvolgenti che celebrano la cultura locale e sottolineano il ruolo dell’architettura nel plasmare la vita della comunità.

Movimento dell’architettura verde

La controcultura degli anni ’60 ha gettato le basi per il movimento dell’architettura verde che ha preso piede alla fine del XX secolo. Gli architetti di questo periodo sono stati tra i primi a sostenere le pratiche sostenibili, sottolineando la necessità di armonizzare gli edifici con l’ambiente circostante. Questo approccio olistico alla progettazione considera non solo l’impatto ambientale degli edifici, ma anche il loro impatto sociale e culturale.

L’architettura verde contemporanea mira a ridurre al minimo l’impronta ecologica attraverso materiali innovativi, sistemi ad alta efficienza energetica e progetti che incoraggiano la biodiversità. Gli edifici sono ora progettati come parte di un ecosistema più ampio, integrando elementi come tetti verdi, pannelli solari e sistemi di raccolta dell’acqua piovana. Questo cambiamento riflette una crescente consapevolezza dei problemi ambientali e l’impegno a creare spazi che contribuiscano positivamente sia alle persone che al pianeta.

Riuso adattivo dei siti storici

Un’altra importante eredità della controcultura degli anni Sessanta è la pratica del riuso adattativo, che prevede la riprogettazione di edifici esistenti per nuovi usi. Questo approccio non solo preserva l’architettura storica, ma promuove anche la sostenibilità riducendo la necessità di nuove costruzioni. Molti architetti degli anni Sessanta hanno riconosciuto il potenziale degli edifici più vecchi per soddisfare le esigenze contemporanee, portando a un rinnovato apprezzamento del patrimonio e del contesto nella progettazione architettonica.

Oggi, i progetti di riuso adattivo si possono vedere nelle città di tutto il mondo, trasformando magazzini in appartamenti loft, fabbriche in studi artistici e chiese in centri comunitari. Questi progetti danno nuova vita a spazi sottoutilizzati, creando ambienti unici che onorano il passato e abbracciano il futuro. Valorizzando la storia e la creatività, il riuso adattivo continua a ispirare gli architetti a trovare soluzioni innovative che riflettono lo spirito controculturale degli anni Sessanta.

Arte pubblica e architettura

Infine, l’integrazione dell’arte pubblica nei progetti architettonici è un altro aspetto duraturo dell’influenza della controcultura degli anni Sessanta. Gli architetti hanno iniziato a considerare l’arte come una componente essenziale dell’ambiente costruito, che arricchisce gli spazi pubblici e migliora l’identità della comunità. Questa collaborazione tra artisti e architetti ha portato alla creazione di vivaci murales, sculture e installazioni che invitano all’interazione e provocano la riflessione.

Le iniziative di arte pubblica contemporanea spesso mirano a riflettere le narrazioni culturali e sociali delle loro comunità e a rendere l’arte accessibile a tutti. Incoraggiando il dialogo e l’interazione, questi progetti incarnano gli ideali degli anni Sessanta, promuovendo l’inclusione e le esperienze condivise. Mentre le città continuano a evolversi, la combinazione di arte e architettura rimane un potente strumento di coinvolgimento della comunità, che riflette lo spirito trasformativo dell’epoca della controcultura.

Di conseguenza, gli architetti degli anni Sessanta erano dei visionari che sfidavano le norme tradizionali e reimmaginavano il ruolo dell’architettura nella società. La loro influenza è evidente nelle pratiche moderne che danno priorità all’inclusione sociale, alla sostenibilità e all’integrazione delle arti. Continuando a esplorare ed espandere la loro eredità, gli architetti contemporanei possono creare spazi che non solo soddisfano le esigenze di oggi, ma ispirano anche le generazioni future.

Gli anni Sessanta sono stati un periodo storico importante, segnato da un’ondata di cambiamenti sociali e dal desiderio di libertà e autenticità. In questo contesto è emerso un gruppo di architetti motivati dagli ideali della controcultura. Non si limitavano a progettare edifici, ma cercavano di rimodellare le comunità e di creare spazi che favorissero la connessione, la creatività e l’inclusione. Grazie ai loro approcci innovativi, questi architetti hanno trasformato il modo in cui le persone interagiscono con l’ambiente e tra loro, superando i confini dell’architettura tradizionale in modi che risuonano ancora oggi.

Casi di studio su progetti orientati alla comunità

Istituto Omega

Fondato a nord di New York, l’Omega Institute for Holistic Studies incarna lo spirito del movimento della controcultura. Il suo design si basa su principi che privilegiano il benessere, la sostenibilità e la comunità. Immerso in un ambiente naturale lussureggiante, il campus è un santuario per lo sviluppo personale e comunitario. L’architettura si fonde perfettamente con il paesaggio utilizzando materiali naturali e forme organiche che evocano un senso di armonia.

L’obiettivo di Omega non è solo quello di fornire uno spazio per workshop e ritiri, ma di creare una comunità in cui gli individui possano esplorare pratiche trasformative come lo yoga, la meditazione e la vita sostenibile. Il progetto incoraggia l’interazione tra i partecipanti, favorendo un senso di appartenenza e di esperienza condivisa. Questo approccio olistico ha reso l’Omega Institute un modello per spazi simili in tutto il mondo, dimostrando come una progettazione attenta possa nutrire sia l’individuo che la comunità.

Gli orti comunitari di San Francisco

Nella vivace città di San Francisco, gli orti comunitari sono emersi come risposta di base all’urbanizzazione e alla scarsità di cibo. Questi orti sono più che semplici spazi verdi: sono spazi comuni in cui gruppi diversi si riuniscono per coltivare non solo piante ma anche relazioni. La progettazione di questi orti riflette i principi di accessibilità e inclusione, includendo spesso letti rialzati per chi ha difficoltà motorie e spazi di aggregazione e formazione.

Attraverso gli orti comunitari, i residenti recuperano terreni abbandonati e li trasformano in spazi produttivi che contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale. Questi orti, che fungono da centri educativi, insegnano ai residenti il giardinaggio e l’alimentazione, promuovendo al contempo un senso di orgoglio e di appartenenza al proprio quartiere. Il successo di questi orti evidenzia il potere della progettazione collaborativa nell’affrontare le questioni sociali e costruire la resilienza della comunità.

Common Ground a New York

Fondata negli anni ’80, Common Ground ha adottato un approccio radicale ai problemi dei senzatetto e dell’insicurezza abitativa a New York. L’organizzazione si concentra sulla creazione di alloggi di supporto che non solo forniscono un riparo, ma creano anche un senso di comunità tra i residenti. Il design architettonico di questi spazi enfatizza la funzionalità, incoraggiando al contempo l’interazione sociale.

Ogni edificio è stato progettato con spazi comuni, come cucine e salotti, dove i residenti possono entrare in contatto e sostenersi a vicenda. Questo approccio riconosce che l’alloggio da solo non è sufficiente, ma la creazione di un ambiente di sostegno è fondamentale per promuovere la stabilità e il benessere. Il successo di Common Ground nell’integrare questi principi nella progettazione ha ispirato iniziative simili in tutto il Paese, dimostrando come l’architettura possa svolgere un ruolo vitale nel cambiamento sociale.

Il design radicale nell’edilizia sociale

Gli anni ’60 e ’70 hanno visto un aumento dei principi di progettazione radicale applicati ai progetti di edilizia sociale. Gli architetti iniziarono a sfidare le nozioni tradizionali di abitazione, dando la priorità all’accessibilità economica, alla flessibilità e alla partecipazione della comunità. Un progetto degno di nota è Habitat a Montreal, che ridefinisce l’abitare urbano con le sue innovative unità modulari.

Questi progetti spesso includono spazi comuni che incoraggiano l’interazione tra i residenti, come parchi giochi, giardini e sale comunitarie. Allontanandosi dall’isolamento tipicamente associato alle abitazioni tradizionali, questi architetti miravano a creare ambienti che rafforzassero i legami sociali e fornissero reti di supporto. Questo approccio radicale continua a influenzare le iniziative contemporanee di edilizia sociale, sottolineando l’importanza del design nella promozione dell’uguaglianza e della coesione sociale.

Urbanistica partecipativa

L’urbanistica partecipativa rappresenta un cambiamento trasformativo nel coinvolgimento delle comunità nel processo di progettazione. Radicato nel movimento della controcultura, questo approccio invita i residenti a partecipare attivamente alla formazione del loro ambiente. Riconosce che le persone che vivono in una comunità sono le più adatte a comprendere le loro esigenze e aspirazioni.

Attraverso workshop, forum e sessioni di progettazione collaborativa, architetti e urbanisti possono raccogliere preziose indicazioni dai membri della comunità. Questo processo inclusivo non solo porta a progetti più pertinenti ed efficaci, ma responsabilizza anche i residenti, dando loro la possibilità di partecipare al proprio ambiente. Esempi di successo di urbanistica partecipativa sono visibili in diverse città, dove i cittadini stanno trasformando terreni liberi in parchi o rivitalizzando i quartieri attraverso iniziative di collaborazione. Incoraggiando il dialogo e la collaborazione, questo movimento continua a rimodellare i paesaggi urbani, permettendo loro di riflettere le diverse voci delle comunità che servono.

Di conseguenza, gli architetti del movimento di controcultura degli anni Sessanta hanno gettato le basi per un approccio alla progettazione più inclusivo e orientato alla comunità. I loro progetti e le loro filosofie innovative continuano a ispirare l’architettura contemporanea e ci ricordano il profondo impatto che un design ponderato può avere nel favorire la connessione, la creatività e il cambiamento sociale.

Conclusioni e direzioni future

Gli anni Sessanta hanno rappresentato un momento cruciale nella storia dell’architettura, segnato da una vivace controcultura che ha cercato di rimodellare non solo gli edifici ma anche il tessuto della vita comunitaria. Gli architetti di questo periodo sfidarono le norme progettuali tradizionali e abbracciarono ideali di libertà, sperimentazione e vita comunitaria. Riflettendo sui loro contributi, possiamo constatare che la loro profonda influenza sull’architettura contemporanea e sulla pianificazione comunitaria continua.

Riflettere sugli ideali della controcultura

Gli architetti della controcultura degli anni Sessanta erano animati dalla visione di una società che dava priorità alle relazioni umane, alla creatività e alla sostenibilità. Progettarono spazi che favorissero la cooperazione e incoraggiassero il senso di appartenenza. In questo periodo sono emersi progetti innovativi, come gli ambienti di vita comune, gli alloggi condivisi e gli spazi aperti che abbattono le barriere tra gli individui. Questi visionari rifiutarono le strutture rigide dell’architettura tradizionale, sostenendo un approccio progettuale più inclusivo che tenesse conto delle esigenze e delle aspirazioni di comunità diverse.

I loro ideali non erano solo teorici; spesso venivano messi in pratica attraverso progetti che servivano come esperimenti di vita sociale. Ad esempio, la progettazione di spazi comuni nei quartieri mirava a migliorare l’interazione tra i residenti, creando un senso di responsabilità e proprietà condivisa. Questa riflessione sul passato ci ricorda che l’architettura non riguarda solo le strutture fisiche, ma anche le relazioni e le esperienze che esse favoriscono.

Le sfide dell’architettura comunitaria oggi

Nonostante la ricca eredità della controcultura degli anni Sessanta, l’architettura della società moderna deve affrontare numerose sfide. L’urbanizzazione e la rapida crescita demografica hanno portato a una domanda di alloggi che spesso privilegia il profitto rispetto alle esigenze della comunità. Con l’espansione delle città, l’essenza dell’abitare comune può essere messa in secondo piano da sviluppi “taglia e cuci” che mancano di carattere e connettività.

Inoltre, le disuguaglianze socioeconomiche continuano a rappresentare un ostacolo alla progettazione inclusiva. Molte comunità faticano a trovare la propria voce nei dibattiti architettonici, il che porta a sviluppi che non riflettono la loro identità culturale o le loro esigenze. La sfida consiste nel bilanciare il desiderio di un’architettura innovativa e orientata alla comunità con la realtà delle forze di mercato e dei quadri normativi che spesso privilegiano la velocità e l’efficienza rispetto alla progettazione incentrata sull’uomo.

Tendenze emergenti nel design socialmente consapevole

Mentre navighiamo nella complessità della vita moderna, alcune tendenze emergenti indicano un crescente interesse per la progettazione socialmente consapevole. Architetti e progettisti si concentrano sempre più sulla sostenibilità, integrando pratiche verdi che non solo proteggono l’ambiente, ma migliorano anche il benessere della comunità. Ciò include la progettazione di spazi che favoriscono una vita attiva, come parchi e aree pedonali che incoraggiano l’interazione sociale e uno stile di vita più sano.

Si sta inoltre ponendo sempre più l’accento sulla progettazione partecipata, in cui i membri della comunità svolgono un ruolo attivo nel processo di pianificazione e sviluppo. Questo approccio incoraggia un senso di appartenenza e di orgoglio, assicurando che gli spazi creati riflettano davvero i bisogni e i desideri di coloro che li utilizzeranno. Sono interessanti anche i progetti che utilizzano materiali locali e tecniche di costruzione tradizionali, per soddisfare le esigenze contemporanee e al tempo stesso celebrare il patrimonio culturale.

Il ruolo della tecnologia negli spazi del futuro

La tecnologia sta ridisegnando il modo in cui pensiamo agli spazi sociali. La tecnologia intelligente e l’analisi dei dati offrono nuove opportunità per progettare ambienti che rispondono alle esigenze degli utenti in tempo reale. Ad esempio, sono sempre più diffusi gli edifici adattabili che possono cambiare la loro funzione in base all’ora del giorno o al numero di occupanti, creando spazi flessibili che possono evolvere con le esigenze della comunità.

Inoltre, le piattaforme digitali facilitano una maggiore collaborazione tra architetti, progettisti e membri della comunità, consentendo processi più inclusivi e trasparenti. Gli strumenti di realtà virtuale e di realtà aumentata consentono alle parti interessate di visualizzare e interagire con i progetti prima della loro realizzazione, dando a tutti voce in capitolo nella creazione del proprio ambiente. Con il continuo progresso della tecnologia, essa ha il potenziale per migliorare la nostra comprensione dell’uso dello spazio da parte delle persone e creare ambienti più adattivi e reattivi.

Riflessioni finali su eredità e impatto

L’eredità degli architetti della controcultura degli anni Sessanta è profonda e duratura. La loro determinazione a ridefinire la società attraverso un design innovativo ha alimentato movimenti che continuano a influenzare l’architettura contemporanea. Guardando al futuro, è fondamentale onorare i loro ideali quando si affrontano le sfide contemporanee della vita urbana.

L’adozione di un approccio olistico che valorizzi la sostenibilità, l’impegno civico e il progresso tecnologico può aiutarci a creare spazi che alimentino i legami umani e riflettano le diverse esigenze delle nostre comunità. L’influenza di questi architetti ci ricorda che l’ambiente costruito può essere un potente agente di cambiamento sociale, in grado di plasmare non solo il paesaggio fisico ma anche il modo in cui viviamo, interagiamo e immaginiamo il nostro futuro comune.