La mémoire personnelle et le traumatisme collectif donnent souvent naissance à un projet. Les architectes s’inspirent souvent de leur propre histoire ou des récits de leur communauté pour semer les graines d’un concept.

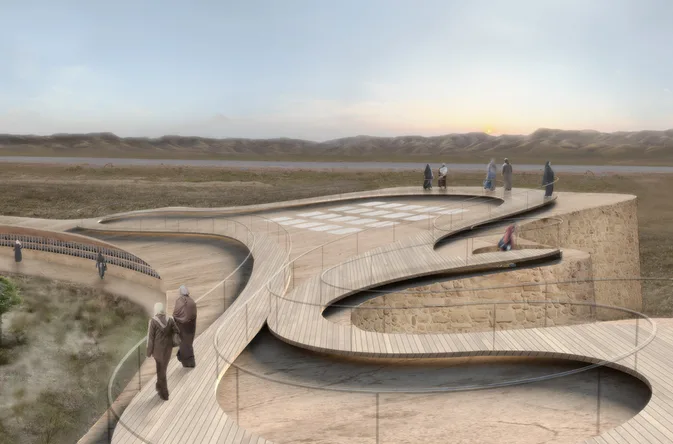

Avant de concevoir le mémorial de Rizgary en Irak, Christoph Zeller et Ingrid Moye ont appris en détail les atrocités de l’Anfal auprès des survivants. Ils ont voulu évoquer une « oasis comme lieu d’espoir » parmi les blessures du désert en utilisant des pierres locales et une forme basse et horizontale qui « s’étend horizontalement… et non verticalement, et utilise des roches locales dans la façade ». À l’intérieur, 1 500 portraits de survivants sont disposés dans un cercle sans fin, et un grand espace central (la cour réinterprétée) symbolise la perte et la nouvelle vie. Ainsi, une solution technique (un bâtiment commémoratif) devient un outil de mémoire collective et de guérison.

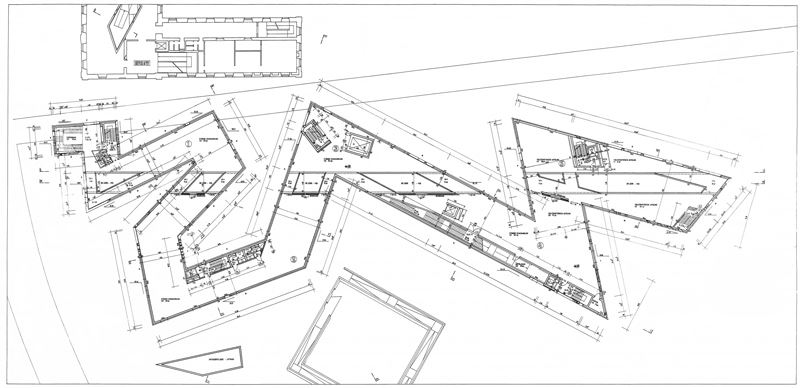

Le Musée juif de Berlin (1999) de Libeskind – sa forme en zigzag (vue d’en haut) était clairement destinée à « raconter l’histoire des juifs allemands ». Les visiteurs sont désorientés ou perdus, interprétant les murs inclinés et les vides comme une étoile de David brisée ou un coup de tonnerre.

À un moment donné, l’esquisse devient un symbole ou un manifeste d’identité. Au lieu de concevoir un musée, Daniel Libeskind a choisi de raconter l’histoire des juifs allemands. Pour ce faire, il a forcé sa structure à se diviser en volumes déchiquetés et en « vides » de béton (espaces non conditionnés). Le bâtiment qui en résulte invite à de nombreuses significations : certains visiteurs y voient une étoile de David brisée, d’autres un éclair.

L’atmosphère invisible : Sens, humeur et mémoire

Si la forme et les matériaux d’un bâtiment sont visibles, les architectes reconnaissent de plus en plus que les qualités invisibles – l’atmosphère, l’ambiance, les indices sensoriels – sont essentielles au concept. Les souvenirs que nous avons d’un lieu sont souvent liés à l’odeur et au son, et non à la vue. L’odorat est un puissant déclencheur de la construction de la mémoire. L’odeur caractéristique d’une vieille maison peut instantanément raviver des souvenirs d’enfance lorsqu’on y revient. Par conséquent, en principe, une conception peut commencer par une atmosphère voulue. Un architecte peut choisir une émotion (« sérénité », « dynamisme », « sérieux ») et créer des stratégies matérielles, lumineuses et sonores pour attirer l’attention.

Les études neuroscientifiques montrent que la négligence des sens non visuels nuit au bien-être – le syndrome des bâtiments malsains et le trouble affectif saisonnier ont été imputés à une architecture qui « tend à négliger les sens non visuels tels que l’ouïe, l’odorat, le toucher et même le goût ». Pour remédier à cette situation, certains concepteurs intègrent désormais tous les sens. Paysages, finitions tactiles, circulation naturelle de l’air et même plantes odorantes soigneusement sélectionnées.

Dans la pratique, les éléments intangibles conduisent souvent à des itérations de concepts précoces. L’ordre et les proportions peuvent façonner l’ambiance : un couloir étroit et faiblement éclairé peut donner l’impression d’être emprisonné, tandis qu’un hall spacieux et lumineux peut évoquer un sentiment d’admiration ou de liberté.

Des commentaires récents ont souligné que ces qualités invisibles – proportions de la pièce, flux et lumière – ont une « influence puissante sur la façon dont les individus interagissent avec leur environnement », affectant l’humeur et le comportement social. Une ouverture bien placée, un amortisseur de bruit ou un atrium peuvent avoir autant d’influence que le plan d’étage lui-même.

En bref, nous devons réaliser que « le meilleur design est à la fois vu et ressenti » et que les effets les plus significatifs sur les occupants d’un bâtiment sont souvent ceux que nous ne pouvons jamais voir. Cela signifie qu’au cours de l’élaboration du concept, un architecte peut parfois donner la priorité à l’atmosphère (silence, ventilation, odeur évocatrice) avant même d’avoir finalisé la forme visible.

Matériaux, récits, rareté et créativité

Si certains architectes commencent par un matériau ou une technologie, d’autres partent d’une histoire, d’une image ou d’un récit. Un sol en pierre locale lourde peut suggérer un concept de grotte, tandis que la connaissance de la mythologie d’une région peut suggérer une forme abstraite. Dans les deux cas, ce sont les ressources disponibles qui déterminent l’orientation. Aujourd’hui, de nombreux concepteurs sont confrontés aux limites des matériaux : une architecture de la rareté est en train d’émerger.

Les projets minimisent souvent les déchets et réutilisent les matériaux ; en fait, la contrainte créative devient une force motrice conceptuelle. Un concepteur peut limiter sa conception à un seul matériau – béton, bois ou même contenu recyclé – et laisser ce choix influencer la forme et l’assemblage. À l’inverse, les environnements riches en matériaux peuvent donner lieu à des concepts plus expressifs ou monumentaux, mais ils risquent de tomber dans l’excès.

La rareté et l’abondance façonnent également l’échelle et l’ambition. Dans un contexte de ressources limitées, les architectes peuvent concevoir des espaces modestes et multifonctionnels qui ont un sens dans le temps, tandis qu’en période de prospérité, ils peuvent proposer de vastes bâtiments phares.

L’important est que le concept évolue en fonction de la connaissance des ressources : une idée née de la nécessité (un abri en briques) peut produire des formes poétiques inattendues. Dans tous les cas, les architectes tentent d’équilibrer leur vision personnelle (un fétiche matériel, un leitmotiv culturel) avec des exigences pratiques. Ils adoucissent les liens émotionnels par une critique constante (par la modélisation itérative ou l’évaluation par les pairs) afin de s’assurer que le concept reste constructible, utilisable et adapté à son objectif.

Équilibrer la vision personnelle et l’utilisation publique

Les architectes sont confrontés à une frontière ténue entre l’expression personnelle et les besoins des utilisateurs et de la société. D’une part, un concept est souvent porteur de l’intention ou du récit de l’architecte. D’autre part, les bâtiments doivent également fonctionner pour les autres. Les recherches montrent que les architectes cherchent à susciter certaines émotions adaptées à la fonction d’un bâtiment – par exemple, le bien-être dans les maisons, la sécurité dans les espaces publics ou la monumentalité dans les institutions civiques.

Cela signifie qu’un concept de design, aussi personnalisé soit-il, doit en fin de compte s’aligner sur l’expérience de l’utilisateur. Dans la pratique, les architectes utilisent à la fois l’empathie et l’analyse et peuvent s’investir dans une idée (par le biais d’esquisses et de visualisations), puis utiliser le retour d’information pour l’affiner.

Ce processus de réflexion, qui consiste à répondre à la question « Ce bâtiment est-il au service des gens ? », permet de maintenir l’équilibre du concept.

Rituels et organisation spatiale

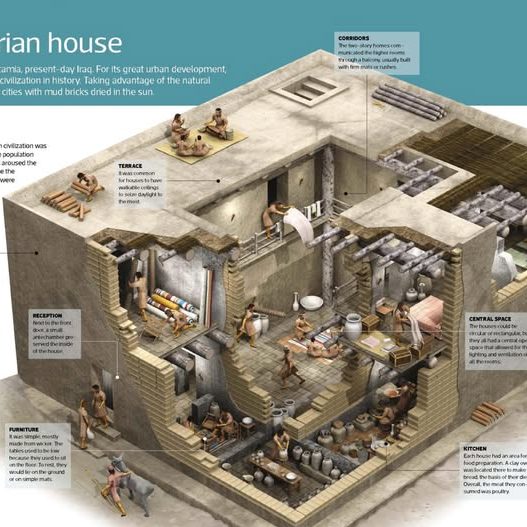

Des temples anciens aux stades modernes, les schémas rituels guident souvent la conception. L’architecture implique souvent un mouvement et une orientation ritualisés.

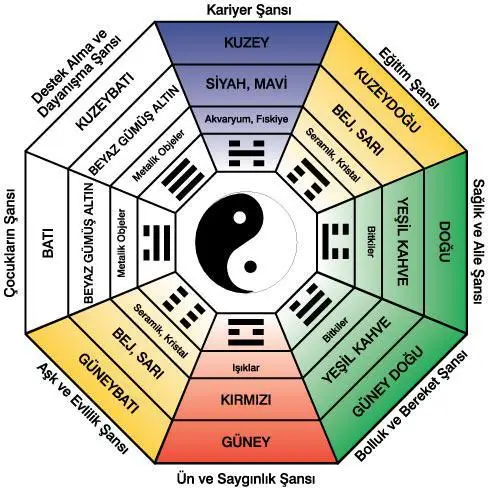

Les pratiques traditionnelles telles que le Vastu Shastra ou le Feng Shui prescrivent une assise et une orientation en harmonie avec l’ordre cosmique ; les cathédrales médiévales sont alignées sur un axe est-ouest pour marquer le lever du soleil les jours de fête importants.

Dans chaque cas, l’architecture utilise la forme et l’ordre pour diriger les rituels et donner un sens à la vie quotidienne. Par le biais de rituels et de mythes, l’architecture « transforme le chaos insignifiant en ordre significatif » et façonne la façon dont les gens se déplacent, se rassemblent et trouvent un but dans l’espace. Les bâtiments contemporains perpétuent cet héritage : une place publique pour les parades et les cérémonies publiques, un quadrilatère universitaire pour les cérémonies de remise des diplômes, un bosquet commémoratif pour les commémorations.

La cour de la Galerie des Offices à Florence – un espace à colonnades de la Renaissance qui structure le « pèlerinage » du public à travers l’art. D’un point de vue architectural, elle dirige les mouvements et les rassemblements de manière ordonnée.

Aujourd’hui, les concepteurs se réfèrent consciemment aux typologies de l’espace rituel. Une salle de méditation moderne peut refléter le plan circulaire d’un temple, ou un centre commémoratif peut inclure un chemin cérémoniel. Même les routines profanes – le trajet du matin, la réunion de midi – façonnent la planification contemporaine (la planification des places ou des centres commerciaux). Dans chaque cas, la logique invisible du rituel (la séquence des événements et des significations) est traduite dans les murs, les cours ou les lignes de vue. De cette manière, les architectes confèrent aux nouveaux bâtiments une profonde résonance culturelle : ils deviennent des scènes pour les rituels humains, anciens et nouveaux.

Exploration des concepts, intuition et recherche

En architecture, on se demande souvent si les concepts sont inventés ou découverts. En réalité, les deux processus sont étroitement liés. Un concepteur peut avoir une « vision » intuitive – peut-être déclenchée par une métaphore personnelle ou un éclair de lucidité – qui doit ensuite être confrontée à la réalité. Il peut s’agir d’un simple tableau d’humeur ou de la transformation d’un croquis abstrait en une forme technique. L’intuition joue le rôle d’étincelle, mais la recherche et l’analyse l’étayent. Inspiré par l’idée de « l’écoulement de l’eau », un architecte peut d’abord sculpter des murs courbes, mais il doit ensuite associer la conception de l’espace, la circulation des utilisateurs ou les limites structurelles au concept et aux attentes en matière de produit final pour affiner cette idée.

Cette coopération entre l’intuition et les faits est délibérée. Certains architectes suivent l’idée de Christopher Alexander selon laquelle les modèles existent quelque part, attendant d’être « découverts », tandis que d’autres adoptent des inventions plus conceptuelles. Dans la pratique, un concept peut émerger de l’étude de la géométrie naturelle du site ou de la lecture de son histoire, et l’architecte peut alors avoir l’impression qu’il a toujours été là, ou bien il peut naître de l’imagination narrative et n’être rationalisé qu’ensuite. Quoi qu’il en soit, un bon concept doit survivre à la fois à l’inspiration créative et à l’ examen pratique.

Le rôle du lieu, de l’histoire et de l’écologie

Une analyse approfondie du site est très importante avant la conception. En analysant le terrain, le climat, la végétation et la culture locale, les architectes garantissent l’harmonie du concept prévu avec l’espace. L’analyse du site aide à « façonner les décisions de conception » en révélant les caractéristiques physiques, environnementales et socioculturelles d’un site.

La course du soleil, les vents dominants et les arbres existants influencent la masse, l’orientation et le choix des matériaux. De même, la connaissance de l’histoire ou de l’écologie du site alimente souvent le concept : une ancienne ligne de chemin de fer peut inspirer une forme de bâtiment linéaire, ou la végétation naturelle peut conduire à l’utilisation intensive du bois.

Même l’odorat ou l’atmosphère saisonnière peuvent jouer un rôle : un architecte peut se souvenir de l’odeur salée d’un paysage côtier ou de la fraîcheur de la terre d’une forêt et l’intégrer dans la conception de l’espace. Les concepteurs s’efforcent de faire en sorte que la nouvelle architecture « s’intègre bien dans son environnement », comme le recommande une analyse, afin que le bâtiment final soit perçu comme appartenant à cet endroit et uniquement à cet endroit.

Contexte culturel

Le succès d’un concept dépend de son adaptation culturelle. Une forme riche de sens dans une société peut ne pas être comprise ou être choquante dans une autre.

Par exemple, une couleur ou un symbole considéré comme sacré dans une culture peut avoir des connotations très différentes dans une autre. C’est pourquoi les architectes doivent adapter les concepts au contexte tout en franchissant les frontières culturelles. En pratique, cela signifie que la phase de conception comprend des tests narratifs : les architectes se demandent si cette idée correspond à l’identité locale et, parfois, révisent complètement le concept. Lorsque cela fonctionne, le bâtiment devient une icône célèbre ; lorsque cela ne fonctionne pas, il peut être mal compris ou rejeté.

Réalités actuelles et visions futures

Le concept architectural est une négociation entre le présent visible et le futur invisible. Il doit résoudre les problèmes actuels (zonage, budget, fonction) tout en anticipant les significations futures (usage communautaire, patrimoine, adaptabilité). En un sens, la tâche des architectes consiste à dessiner non seulement pour l’objectif d’aujourd’hui, mais aussi pour l’imagination des générations futures. Un concept fort « découvre » les qualités sous-jacentes d’un lieu et d’une époque, mais « invente » également la manière dont elles seront vécues dans plusieurs années. Une bonne réflexion architecturale jongle entre ces deux échelles : elle canalise la mémoire personnelle et les couches culturelles (invisibles) dans des formes qui servent les gens ici et maintenant (visibles).

Le design conceptuel est profondément façonné par ce qui est caché – le passé que nous portons, les émotions que nous ressentons, les rituels que nous pratiquons et les espoirs que nous nourrissons. En réunissant la théorie et les projets réels à travers les continents, nous voyons les architectes devenir les conteurs de l’espace. Chaque ligne tracée émerge de ce jeu de forces internes et externes, créant des bâtiments qui sont autant de ponts symboliques vers l’avenir que de réponses au présent.