Le milieu du XXe siècle a été une période de transformation pour l’architecture, caractérisée par une expérimentation audacieuse, une conception innovante et une vision avant-gardiste de la vie urbaine. Alors que les villes du monde entier se développent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les architectes commencent à imaginer des espaces qui non seulement répondent aux besoins d’une population croissante, mais reflètent également les espoirs et les rêves d’une nouvelle ère. Marquée par un mélange d’optimisme et de défi de la modernité, cette période a façonné de manière significative le paysage des villes et la façon dont les gens se rapportent à leur environnement.

Contexte historique

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde était à la croisée des chemins. De nombreux pays étaient confrontés à la tâche ardue de reconstruire les villes dévastées par le conflit. Cette période a également été marquée par une industrialisation et une urbanisation rapides, des millions de personnes affluant vers les villes à la recherche de meilleures opportunités. Dans ce contexte, les architectes ont cherché à créer des espaces à la fois fonctionnels et inspirants, capables d’accueillir l’afflux de personnes tout en favorisant un sentiment d’appartenance à la communauté. Le contexte historique de cette période n’était pas seulement une question de reconstruction physique, mais aussi de réimagination de l’essence de la vie urbaine.

Influences sur la conception

La conception de l’architecture du milieu du XXe siècle a été influencée par divers facteurs, notamment les mouvements sociaux, les progrès technologiques et l’évolution des valeurs culturelles. Les urbanistes et les architectes ont de plus en plus reconnu le besoin d’inclusion et d’accessibilité dans les espaces publics. L’essor du mouvement moderniste a entraîné une préférence pour les lignes épurées, les espaces ouverts et une esthétique minimaliste qui rejetait les styles ornés du passé. En outre, l’influence du style international a encouragé les architectes à rompre avec les formes traditionnelles et à adopter de nouveaux matériaux tels que l’acier et le verre, ce qui a donné naissance à des bâtiments défiant la gravité et les conventions.

Principaux mouvements architecturaux

Cette période a été caractérisée par plusieurs mouvements architecturaux, chacun apportant des philosophies et des styles uniques. Le modernisme est devenu une force dominante en mettant l’accent sur la fonctionnalité et la simplicité. Le brutalisme, connu pour ses formes de béton brut et ses formes géométriques audacieuses, est apparu en réaction à la superficialité perçue des conceptions antérieures. Parallèlement, le concept d’architecture organique, défendu par des personnalités telles que Frank Lloyd Wright, cherchait à harmoniser les bâtiments avec leur environnement naturel. Ces mouvements ont réagi collectivement au climat sociopolitique de l’époque, en repoussant les limites et en remettant en question les normes existantes.

Architectes importants de la période

Le milieu du XXe siècle a vu naître un remarquable groupe d’architectes dont les visions ont transformé les paysages urbains. Le Corbusier, pionnier de l’architecture moderne, prônait des espaces de vie fonctionnels répondant aux besoins des citadins. Ses projets, tels que l’Unité d’Habitation à Marseille, présentaient un mélange d’espaces résidentiels et d’espaces communs qui encourageaient l’interaction sociale. De même, le travail de Ludwig Mies van der Rohe, caractérisé par la célèbre maxime « moins, c’est plus », a donné naissance à des structures emblématiques qui illustrent l’élégance de la simplicité, comme le Seagram Building à New York. Ces architectes n’ont pas seulement façonné les gratte-ciel, ils ont également influencé les générations de concepteurs qui leur ont succédé.

Le rôle de la technologie dans l’architecture

La technologie a joué un rôle crucial dans l’évolution de l’architecture au milieu du XXe siècle. Les innovations en matière de matériaux et de techniques de construction ont permis aux architectes d’explorer des conceptions jusqu’alors inimaginables. L’introduction de l’acier et du béton armé a donné naissance à de hauts gratte-ciel et à de grands bâtiments publics. En outre, l’évolution de la conception environnementale et de l’urbanisme a introduit des concepts tels que la construction modulaire, qui a rationalisé le processus de construction et l’a rendu plus rentable. Lorsque les architectes ont commencé à intégrer la technologie dans leurs projets, ils ont non seulement amélioré l’esthétique des bâtiments, mais aussi leur fonctionnalité et leur durabilité, ouvrant ainsi la voie à l’avenir de la vie urbaine.

Le milieu du XXe siècle a donc été une période charnière pour l’architecture, où les défis historiques, les découvertes créatives et les innovations technologiques se sont conjugués. Les architectes ont conçu des villes qui ne se contentaient pas d’offrir un abri, mais qui nourrissaient également la communauté, la créativité et le progrès. Leur héritage continue d’inspirer la conception contemporaine, nous rappelant que l’architecture a le pouvoir de façonner nos vies et notre environnement.

Le milieu du XXe siècle a été une période de transformations radicales dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture. Alors que les villes se développaient rapidement en raison de la croissance démographique et économique de l’après-guerre, les architectes et les urbanistes ont cherché des solutions innovantes pour créer des environnements habitables, fonctionnels et agréables sur le plan esthétique. Leurs idées visionnaires ont non seulement façonné les villes de leur époque, mais continuent d’influencer l’aménagement urbain aujourd’hui. Cette étude examine les concepts clés qui définissent cette période et la manière dont ils reflètent les aspirations et les défis de la société contemporaine.

Des concepts d’urbanisme visionnaires

L’urbanisme du milieu du XXe siècle a été caractérisé par des idées révolutionnaires visant à améliorer la qualité de vie dans les villes. Ces concepts découlaient du désir d’intégrer la nature à la vie urbaine, d’améliorer les transports et d’innover en matière d’utilisation des sols. Au fur et à mesure que les villes se sont développées, des problèmes tels que les embouteillages, la pollution et la déconnexion sociale sont apparus, incitant les architectes et les urbanistes à réfléchir de manière créative à la manière de résoudre ces problèmes.

Le mouvement des cités-jardins

L’une des idées les plus influentes de cette période est le mouvement des cités-jardins, lancé par Ebenezer Howard à la fin du 19e siècle. Ce concept visait à combiner les avantages de la vie urbaine et rurale en créant des communautés autosuffisantes entourées de ceintures vertes. Howard imaginait des villes où les habitants pouvaient profiter à la fois de la nature et des commodités urbaines. La vision de Howard a conduit au développement de communautés planifiées avec de vastes parcs, jardins et espaces ouverts.

Le modèle de la cité-jardin a été appliqué sous diverses formes au milieu du 20e siècle. Un exemple notable est celui de Letchworth Garden City en Angleterre, qui sert de prototype pour les développements futurs. Ces communautés sont conçues pour réduire la surpopulation, accroître les interactions sociales et encourager des modes de vie plus sains. L’héritage du mouvement des cités-jardins est évident dans la planification urbaine moderne, qui met de plus en plus l’accent sur les espaces verts et la durabilité dans l’aménagement urbain.

Principes d’urbanisme modernistes

Les principes de planification modernistes sont apparus lorsque les architectes et les urbanistes ont cherché à rompre avec les styles traditionnels et à se tourner vers l’avenir. Influencés par la révolution industrielle et les progrès technologiques, ces principes mettent l’accent sur la fonctionnalité, la simplicité et le rejet de l’ornementation. Des architectes comme Le Corbusier ont proposé des idées radicales telles que le concept de « ville lumineuse », qui envisageait une ville composée de hauts bâtiments entourés d’espaces verts.

La vision de Le Corbusier comprenait de larges boulevards et des zones de vie, de travail et de loisirs. Cette approche visait à créer de l’ordre et de l’efficacité dans les environnements urbains. Ses idées ont influencé la conception des villes dans le monde entier, en particulier dans le cadre des efforts de reconstruction d’après-guerre. L’urbanisme moderniste a cherché à créer un sentiment de communauté tout en s’adaptant à l’augmentation de la population urbaine, mais il a également été critiqué pour sa rigidité et son manque d’échelle humaine.

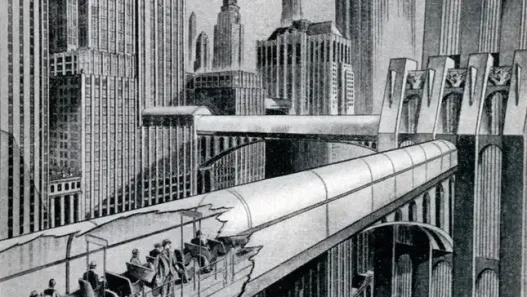

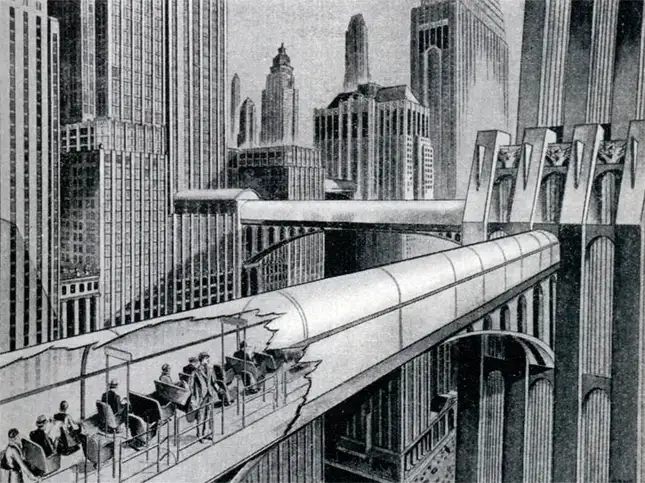

Le rôle des transports dans l’urbanisme

Les transports ont joué un rôle important dans le façonnement des villes au milieu du 20e siècle. L’essor de l’automobile a transformé les paysages urbains, entraînant le développement d’autoroutes et de réseaux routiers qui donnaient la priorité aux déplacements en voiture. Les urbanistes pensaient que des systèmes de transport efficaces augmenteraient la mobilité et l’accessibilité, rendant les villes plus dynamiques et interconnectées.

Mais l’accent mis sur la voiture a souvent eu un coût. Au fur et à mesure que les villes s’étendaient, les systèmes de transport public ont été négligés, ce qui a entraîné une augmentation des embouteillages et de la pollution. Des exemples tels que Los Angeles illustrent les défis posés par une planification centrée sur la voiture, où les développements tentaculaires nécessitent des déplacements intensifs en voiture. Le milieu du XXe siècle a donné lieu à un double débat sur les réalités d’une population urbaine croissante et sur la nécessité de trouver des solutions durables en matière de transport.

Innovations en matière de zonage et d’aménagement du territoire

Le zonage est devenu un outil essentiel pour les urbanistes, leur permettant de réglementer l’utilisation des sols et de garantir un développement ordonné. Au milieu du 20e siècle, des pratiques de zonage innovantes ont été mises en place afin de séparer les zones résidentielles, commerciales et industrielles, tout en encourageant les développements à usage mixte. Cette approche visait à accroître la fonctionnalité des quartiers et à réduire les longs trajets domicile-travail.

L’un des changements les plus importants en matière de zonage a été l’introduction de codes fondés sur la forme, qui mettent l’accent sur la forme physique des bâtiments et leur relation avec les espaces publics, plutôt que sur la seule utilisation du sol. Cette innovation a encouragé une vision plus holistique de la conception urbaine, favorisant des communautés dynamiques où les gens peuvent vivre, travailler et se divertir à proximité les uns des autres. Les villes ont commencé à adopter des développements à usage mixte qui intègrent des unités résidentielles avec des magasins, des cafés et des parcs, reflétant une compréhension croissante de l’importance de la communauté et de la connectivité.

Critiques et défis de l’urbanisme

Malgré les idées visionnaires de l’urbanisme du milieu du XXe siècle, les approches adoptées n’ont pas été exemptes de critiques et de défis. De nombreux projets modernistes ont été critiqués pour leur manque d’échelle humaine et d’intégration sociale. Les critiques ont fait valoir que la séparation rigide des espaces et l’accent mis sur la circulation des véhicules marginalisaient les piétons et créaient des environnements stériles.

En outre, la promesse d’efficacité a souvent eu des conséquences inattendues, telles que l’étalement urbain et la dégradation des quartiers centraux. En essayant de créer des visions idéalisées de l’avenir, les urbanistes ont parfois négligé la complexité de la dynamique sociale et les besoins de populations diverses.

En réponse à ces défis, une nouvelle vague d’urbanisme est apparue à la fin du 20e siècle, mettant l’accent sur la participation communautaire, la durabilité et l’importance des espaces publics. Cette évolution reflète la reconnaissance croissante du fait que les environnements urbains réussis doivent être inclusifs, adaptables et répondre aux besoins de leurs habitants.

En réfléchissant aux rêves architecturaux du milieu du XXe siècle, il est clair que ces concepts novateurs ont laissé une marque indélébile sur les villes dans lesquelles nous vivons aujourd’hui. Les leçons tirées de cette période continuent d’inspirer l’urbanisme contemporain et nous rappellent que l’avenir de nos villes doit être fondé sur l’expérience humaine, l’équilibre écologique et l’équité sociale.

# Architectural Dreams : Comment les architectes ont imaginé les villes futures au milieu du 20e siècle

Le milieu du XXe siècle a été une période dynamique pour l’architecture, caractérisée par une créativité et une innovation accrues. Avec l’expansion des villes et l’augmentation de la population, les architectes ont commencé à envisager un avenir fondé sur le modernisme, la fonctionnalité et un lien profond avec l’environnement. Cette période a été marquée par la construction de bâtiments emblématiques qui ont non seulement défini les lignes d’horizon, mais aussi façonné notre conception de la vie urbaine. Dans cette recherche, nous examinerons certaines des structures architecturales les plus emblématiques de cette période de transformation, en explorant leur importance et les idées visionnaires qui leur ont donné vie.

Structures architecturales emblématiques

Bâtiment Seagram

Achevé en 1958, le Seagram Building est un témoignage du style international d’architecture. Conçu par le célèbre architecte Ludwig Mies van der Rohe en collaboration avec Philip Johnson, ce gratte-ciel est réputé pour son élégante simplicité et sa grâce. La façade en verre de couleur bronze du bâtiment reflète la ville environnante, créant un dialogue entre le bâtiment et son environnement urbain.

L’un des concepts clés du Seagram Building est l’idée que « moins, c’est plus ». Mies van der Rohe a mis l’accent sur les lignes épurées et les espaces ouverts, donnant au bâtiment une impression de calme au milieu de l’agitation de New York. Le bâtiment a également introduit le concept d’une place surélevée offrant un espace public de rassemblement et de loisirs, un mouvement pionnier en matière d’urbanisme. Cette philosophie de conception a non seulement influencé les futurs gratte-ciel, mais a également redéfini la relation entre les bâtiments et les espaces publics.

Brasilia : la capitale planifiée

Au cœur du Brésil se trouve Brasilia, une ville qui incarne la vision de l’architecture moderniste. Conçue par Oscar Niemeyer et l’urbaniste Lúcio Costa, Brasilia a été inaugurée en tant que capitale en 1960, symbolisant une approche avant-gardiste de l’urbanisme. La ville a été conçue comme une vision utopique avec de larges avenues, des espaces verts et des bâtiments futuristes qui rompent avec les formes architecturales traditionnelles.

Les projets de Niemeyer, caractérisés par des courbes et des formes audacieuses, reflètent l’idéalisme de l’époque. Des structures telles que le Congrès national et la cathédrale de Brasilia défient la conception conventionnelle en mettant en évidence l’intégration transparente de l’art et de l’architecture. Brasilia est un exemple concret de la manière dont l’architecture peut influencer la dynamique sociale, en favorisant un nouveau mode de vie centré sur la communauté et l’accessibilité. Le plan de la ville encourage l’interaction et le mouvement, ce qui en fait un exemple vivant des aspirations du milieu du XXe siècle.

Musée Guggenheim

Conçu par Frank Lloyd Wright et achevé en 1959, le musée Guggenheim de New York est un autre bâtiment emblématique qui rompt avec les traditions architecturales. Sa forme unique en spirale et sa conception organique remettent en question le bâtiment rectangulaire traditionnel. Wright a conçu un musée qui améliorerait l’expérience artistique grâce à une rampe continue permettant aux visiteurs de passer d’une exposition à l’autre en toute fluidité.

Cette approche innovante a non seulement transformé l’expérience muséale, mais a également influencé la conception des futures galeries et espaces d’exposition. Le Guggenheim est un point de repère culturel qui représente la fusion de l’art et de l’architecture. Sa conception audacieuse et son engagement en faveur de l’accessibilité en ont fait un symbole durable du modernisme, invitant les visiteurs à s’engager dans les arts dans un environnement immersif et dynamique.

Opéra de Sydney

Inauguré en 1973, l’Opéra de Sydney est l’une des réalisations architecturales les plus reconnaissables au monde. Conçu par l’architecte danois Jørn Utzon, ses toits emblématiques en forme de voile forment une silhouette saisissante sur le port de Sydney. Le bâtiment incarne l’esprit d’innovation en démontrant comment l’architecture peut s’harmoniser avec son environnement naturel.

La conception d’Utzon était révolutionnaire, repoussant les limites de l’ingénierie et de l’esthétique. Le projet a dû faire face à de nombreux défis, notamment des obstacles politiques et financiers, mais il a finalement réussi à incarner une vision audacieuse de l’expression culturelle. L’Opéra de Sydney est devenu un symbole de l’Australie, accueillant des spectacles et des événements qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Il inspire la prochaine génération d’architectes en représentant l’idée que l’architecture peut être à la fois fonctionnelle et une œuvre d’art.

Unite d’Habitation

Conçue par Le Corbusier et achevée à Marseille, en France, l’Unité d’Habitation est un exemple pionnier de l’architecture résidentielle moderniste. Cette structure massive en béton a été conçue comme une communauté autonome intégrant des espaces de vie, de travail et de loisirs. Le concept de Le Corbusier selon lequel « le logement est une machine à vivre » est évident dans la conception du bâtiment, encourageant la fonctionnalité et l’utilisation efficace de l’espace.

Unite d’Habitation se compose d’une série d’appartements superposés verticalement, avec des espaces communs et des jardins sur les toits qui encouragent les interactions sociales. Cette approche innovante de la vie urbaine a influencé les projets de logement dans le monde entier, montrant comment l’architecture peut répondre aux besoins d’une population croissante. Le bâtiment n’est pas seulement un espace résidentiel, mais aussi une étude de la dynamique de la communauté, montrant comment la conception peut améliorer la qualité de vie.

En résumé, les structures architecturales emblématiques du milieu du XXe siècle reflètent une vision audacieuse de l’avenir qui a remodelé les paysages urbains et remis en question les principes de conception traditionnels. Chacun de ces bâtiments raconte l’histoire de l’innovation, de l’expression culturelle et de l’impact durable d’architectes visionnaires qui ont osé imaginer un monde meilleur par le biais de l’architecture. Ces structures ne définissent pas seulement la ligne d’horizon des villes, mais continuent d’inspirer les générations à imaginer ce qui est possible en matière de design et de vie urbaine.

L’intersection de l’art et de l’architecture

La relation entre l’art et l’architecture est une interaction fascinante qui a évolué au fil des siècles. Cette relation s’est épanouie au milieu du XXe siècle, lorsque les architectes ont commencé à considérer leurs bâtiments non seulement comme des espaces fonctionnels, mais aussi comme des toiles d’expression artistique. Cette période a été marquée par le désir de créer non seulement des bâtiments qui servent à quelque chose, mais aussi des environnements qui inspirent et enchantent. Voyons comment cette intersection prend vie dans les paysages urbains à travers diverses formes d’expression artistique.

La sculpture dans les zones urbaines

La sculpture est depuis longtemps un élément essentiel de l’aménagement urbain, agissant comme un pont entre l’environnement bâti et le monde naturel. Au milieu du XXe siècle, de nombreux architectes ont adopté l’idée d’intégrer la sculpture dans leurs projets, transformant les espaces publics en galeries d’art tridimensionnelles. Ces sculptures reflètent souvent l’identité culturelle et les aspirations de la communauté, invitant les passants à interagir et à participer.

Prenons l’exemple de l’œuvre emblématique d’Alexander Calder, qui a apporté un sentiment de mouvement aux espaces urbains statiques en créant des sculptures mobiles à grande échelle qui dansent au gré du vent. Ses œuvres, comme la monumentale « La Grande Vitesse » à Grand Rapids, dans le Michigan, ont non seulement embelli l’environnement, mais aussi encouragé un dialogue sur la forme, la couleur et l’espace. Cette intégration de la sculpture dans l’architecture a conduit à une relation plus riche et plus dynamique entre le spectateur et son environnement, rendant les villes plus vivantes.

Peintures murales et art public

Les peintures murales sont devenues de puissantes expressions de l’identité communautaire et de la voix artistique, en particulier dans le contexte des espaces publics. Au milieu du XXe siècle, les villes ont commencé à adopter les peintures murales comme moyen d’enrichir le paysage visuel et de communiquer des récits culturels. Les artistes ont collaboré avec les communautés locales pour créer des peintures murales vibrantes qui racontent des histoires, des luttes et des triomphes.

Les peintures murales de Diego Rivera à Détroit, qui abordent des questions sociales tout en célébrant l’héritage industriel de la ville, en sont un exemple important. Ces œuvres d’art à grande échelle ont non seulement embelli l’environnement urbain, mais ont également servi d’outils pédagogiques, engageant le public dans une conversation sur leur histoire commune. Les peintures murales ont la capacité unique de transformer des murs vierges en outils de narration, encourageant un sentiment de fierté et d’appartenance chez les résidents et attirant les visiteurs dans la région.

Esthétique architecturale

L’esthétique de l’architecture joue un rôle crucial dans l’élaboration de notre expérience de l’environnement bâti. Au milieu du XXe siècle, des architectes tels que Le Corbusier et Louis Kahn ont commencé à explorer la manière dont la forme, la lumière et les matériaux pouvaient être harmonisés pour créer des espaces non seulement fonctionnels, mais aussi agréables sur le plan esthétique. Cet intérêt pour la beauté n’était pas simplement superficiel ; il reposait sur la conviction que des espaces bien conçus pouvaient améliorer l’expérience et le bien-être de l’homme.

Cette période a également vu l’essor du modernisme, caractérisé par des lignes épurées, des espaces ouverts et une utilisation innovante des matériaux. Les architectes ont cherché à mettre l’accent sur la beauté du bâtiment lui-même en éliminant les ornements inutiles. Des bâtiments tels que la Villa Savoye de Le Corbusier illustrent cette approche, où la fonctionnalité et la beauté coexistent dans un design homogène qui invite à l’exploration et à l’interaction.

Collaborations avec des artistes

Le milieu du 20e siècle a été une période de collaboration importante entre les architectes et les artistes, qui a brouillé les frontières entre les disciplines. Les architectes ont commencé à prendre conscience de l’intérêt de travailler avec des artistes pour créer des espaces non seulement fonctionnels, mais aussi empreints d’expression artistique. Ces collaborations ont souvent abouti à des conceptions uniques qui intègrent des éléments de peinture, de sculpture et même de performance.

Un exemple notable est la collaboration entre l’architecte Richard Meier et l’artiste Robert Irwin pour le Centre Getty à Los Angeles. L’aménagement paysager d’Irwin a complété l’architecture de Meier, créant une relation harmonieuse entre l’environnement bâti et le paysage naturel. De tels partenariats enrichissent le récit architectural en démontrant comment une approche pluridisciplinaire peut aboutir à des résultats innovants et inspirants.

Études de cas d’architecture intégrée à l’art

L’analyse d’exemples d’architecture intégrée à l’art révèle l’impact profond que l’art peut avoir sur l’environnement bâti. L’Institut Salk, conçu par Louis Kahn, en est le meilleur exemple. La vision architecturale de Kahn est complétée par l’agencement artistique du paysage environnant, créant ainsi un environnement paisible qui encourage la créativité et la collaboration entre les scientifiques.

Un autre exemple intéressant est celui de la High Line à New York, où un chemin de fer surélevé a été transformé en parc public. Des architectes paysagistes et des artistes ont collaboré à la création d’un espace public animé, orné de sculptures, de peintures murales et d’installations qui reflètent le caractère de la ville. La High Line est devenue un symbole de régénération urbaine, démontrant comment l’intégration de l’art dans l’architecture peut revitaliser les espaces et renforcer l’engagement de la communauté.

En conclusion, l’intersection de l’art et de l’architecture au milieu du XXe siècle a ouvert de nouvelles possibilités d’expression créative dans les espaces urbains. En s’engageant dans des collaborations artistiques, les architectes ont transformé les villes en galeries vivantes, enrichissant le tissu culturel des communautés et inspirant les générations futures à envisager un monde où l’art et l’architecture coexistent harmonieusement. Cette relation dynamique continue d’influencer le design contemporain et nous rappelle que notre environnement bâti peut être à la fois fonctionnel et profondément beau.

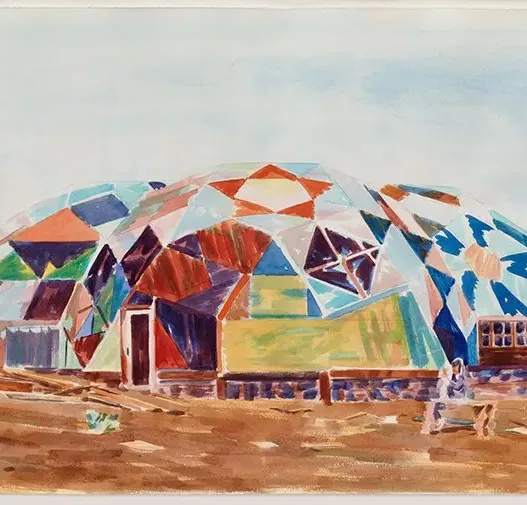

Pratiques et innovations durables

Au milieu du 20e siècle, les architectes étaient confrontés au besoin urgent de durabilité dans la conception et la construction des villes. Cette période a marqué un changement important dans la façon dont les bâtiments et les villes pouvaient coexister harmonieusement avec la nature. Les architectes de cette période ont conçu des environnements urbains qui non seulement répondent aux besoins humains, mais respectent également les ressources de la planète. Leurs idées novatrices ont jeté les bases de nombreuses pratiques durables que nous connaissons aujourd’hui.

Les premiers concepts de durabilité

Au début du milieu du 20e siècle, la durabilité n’était pas le mot à la mode qu’elle est aujourd’hui, mais les graines du concept étaient en train d’être semées. Les architectes ont commencé à reconnaître l’impact de l’industrialisation et de l’étalement urbain sur l’environnement. Des noms comme Frank Lloyd Wright ont défendu des idées telles que « l’architecture organique », qui met l’accent sur l’harmonie entre les établissements humains et le monde naturel. Les projets de Wright, dont sa célèbre maison Fallingwater, ont montré comment les bâtiments pouvaient se fondre harmonieusement dans leur environnement, en utilisant le paysage comme partie intégrante de la structure.

Au cours de cette période, on a également pris conscience de l’épuisement des ressources et de la dégradation de l’environnement. Les premiers penseurs ont proposé des concepts qui formeront plus tard l’épine dorsale de l’architecture durable, tels que la réduction des déchets, l’utilisation de ressources renouvelables et la création de projets qui donnent la priorité au bien-être des habitants et de leur environnement.

Stratégies de conception passive

Les stratégies de conception passive sont apparues comme un moyen pratique d’améliorer l’efficacité énergétique sans avoir recours à des systèmes mécaniques. Les architectes ont commencé à s’intéresser à la manière dont les bâtiments pouvaient capter la lumière naturelle, utiliser les vents dominants pour la ventilation et maintenir des températures confortables grâce à un emplacement et une orientation stratégiques. Par exemple, de grandes fenêtres sur le côté sud d’un bâtiment peuvent profiter de la lumière du soleil en hiver, tandis que des surplombs peuvent fournir de l’ombre en été, réduisant ainsi le besoin de chauffage et de refroidissement artificiels.

Ces stratégies ne sont pas seulement théoriques ; elles ont été appliquées dans des projets réels. Le travail d’architectes tels que Moshe Safdie, en particulier le projet Habitat, a démontré le potentiel de la conception passive. Ces conceptions, qui prennent soigneusement en compte les caractéristiques du climat et du site, créent des espaces de vie confortables qui évoluent avec les éléments naturels, réduisant ainsi la consommation d’énergie et encourageant une connexion plus profonde avec l’environnement.

Utilisation de matériaux naturels

Dans la recherche de la durabilité, le choix des matériaux est devenu un point central pour les architectes. Au milieu du 20e siècle, on a assisté à un regain d’intérêt pour les matériaux naturels tels que le bois, la pierre et l’argile comme alternative aux matériaux synthétiques. Ces matériaux n’offraient pas seulement un attrait esthétique, mais avaient également un impact moindre sur l’environnement. Des architectes comme Alvar Aalto ont mis l’accent sur l’utilisation de matériaux locaux, ce qui a permis de réduire les émissions dues au transport et de soutenir les économies locales.

En outre, les matériaux naturels ont souvent des propriétés thermiques supérieures et contribuent à réguler plus efficacement le climat intérieur. En construisant des bâtiments avec ces matériaux, les architectes ne se contentaient pas de rehausser la beauté de leurs projets, ils promouvaient également de manière tangible la durabilité. Cette approche a influencé l’architecture contemporaine en encourageant le retour à des matériaux respectueux de l’environnement.

L’efficacité énergétique dans les bâtiments du milieu du XXe siècle

L’efficacité énergétique a été l’une des principales préoccupations des architectes durant cette période de transformation. Les bâtiments ont commencé à intégrer des technologies innovantes et des principes de conception visant à réduire la consommation d’énergie. L’introduction de matériaux isolants, de fenêtres à double vitrage et de systèmes de chauffage efficaces a marqué une avancée significative dans la manière de construire les bâtiments.

Le bâtiment du secrétariat des Nations unies à New York, conçu par Oscar Niemeyer et Le Corbusier, en est un exemple important. Achevé en 1952, le bâtiment présente des éléments de conception novateurs qui permettent une ventilation naturelle et réduisent la dépendance à l’égard du contrôle artificiel du climat. Ces premiers efforts ont jeté les bases des normes rigoureuses en matière d’efficacité énergétique que l’on retrouve dans l’architecture moderne et ont montré une voie progressive vers des pratiques de construction durable.

Leçons pour l’architecture durable moderne

Le milieu du XXe siècle offre des enseignements inestimables aux architectes d’aujourd’hui qui doivent faire face à la complexité de la durabilité dans la conception. Les principes énoncés à cette époque, tels que l’intégration des bâtiments dans leur environnement naturel, la priorité donnée à la conception passive et la sélection de matériaux durables, restent pertinents et urgents. Les architectes modernes peuvent s’inspirer du travail de pionnier de leurs prédécesseurs et adapter ces concepts aux défis contemporains tels que le changement climatique et l’urbanisation.

En outre, l’esprit de collaboration qui caractérisait la conception du milieu du siècle dernier, où architectes, ingénieurs et environnementalistes travaillaient ensemble, constitue un modèle crucial pour les approches interdisciplinaires d’aujourd’hui. Mettre l’accent sur la durabilité est une nécessité, pas seulement une tendance, et les idées visionnaires des architectes du milieu du XXe siècle continuent de guider et d’inspirer le voyage vers des avenirs plus durables. En tirant les leçons du passé, nous pouvons créer des villes qui ne sont pas seulement belles et fonctionnelles, mais aussi résilientes et gardiennes responsables de notre planète.

Le patrimoine et son influence sur l’architecture contemporaine

Le milieu du XXe siècle a été une période de transformation pour l’architecture, marquée par l’innovation, l’optimisme et la vision d’un avenir meilleur. En explorant de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, les architectes ont également rêvé de villes capables d’améliorer la qualité de vie de leurs habitants. Cet héritage continue de résonner aujourd’hui, façonnant l’architecture contemporaine de diverses manières.

Renouveau des styles du milieu du siècle

Ces dernières années, l’architecture moderne du milieu du siècle a connu un renouveau remarquable. Caractérisé par des lignes épurées, des formes organiques et une intégration harmonieuse avec la nature, ce style a trouvé une nouvelle vie dans le design contemporain. Les architectes et les designers revisitent les principes qui ont défini cette époque et les intègrent dans les projets modernes. Par exemple, l’utilisation de grandes fenêtres et de plans d’étage ouverts augmente la lumière naturelle et renforce le sentiment de connexion avec l’extérieur. Ce renouveau n’est pas seulement esthétique ; il reflète un désir croissant de durabilité et d’harmonie avec l’environnement, faisant écho aux idéaux des visionnaires du milieu du siècle qui pensaient que l’architecture pouvait améliorer la vie quotidienne.

Influence sur l’urbanisme moderne

Les architectes du milieu du siècle ont également laissé une marque indélébile sur l’urbanisme, en prônant la création d’espaces qui donnent la priorité à la communauté et à l’accessibilité. Leurs idées sur les développements à usage mixte et les environnements favorables aux piétons ont grandement influencé l’urbanisme contemporain. Aujourd’hui, les urbanistes s’inspirent de cette vision pour créer des quartiers dynamiques où se mêlent espaces résidentiels, commerciaux et récréatifs. Les villes comme Portland, dans l’Oregon, en sont le meilleur exemple : l’intégration d’espaces verts, de transports publics et de quartiers piétonniers reflètent les principes envisagés par les architectes du milieu du siècle. Cette approche permet non seulement d’améliorer l’expérience urbaine, mais aussi de promouvoir la durabilité et l’interaction sociale.

Efforts de conservation des bâtiments historiques

Alors que les bâtiments du milieu du siècle sont menacés de démolition ou d’abandon, les efforts de préservation ont pris de l’ampleur. Des organisations et des communautés reconnaissent l’importance culturelle de ces bâtiments et plaident pour leur préservation en tant qu’élément de notre patrimoine architectural. Les projets de préservation réussis montrent comment ces bâtiments peuvent être adaptés à un usage moderne, en mettant l’accent sur l’artisanat et la conception innovante de cette période. La rénovation de l’emblématique Kaufmann Desert House à Palm Springs, par exemple, montre comment l’architecture du milieu du siècle peut être revitalisée tout en conservant son intégrité historique. Ces efforts permettent non seulement d’honorer le passé, mais aussi d’enrichir le présent en gardant ces joyaux architecturaux en vie pour les générations futures.

Évolution de la théorie architecturale

Le milieu du 20e siècle a également marqué un changement important dans la théorie architecturale. Les idées de personnalités influentes telles que Louis Kahn et Richard Meier ont souligné l’importance du contexte, de la lumière et de la matérialité. Leurs philosophies continuent d’inspirer les architectes contemporains qui cherchent à créer des espaces en résonance avec leur environnement et qui suscitent des réactions émotionnelles. Aujourd’hui, l’enseignement de l’architecture intègre ces théories et encourage les architectes émergents à réfléchir de manière critique à la façon dont leurs créations affectent les personnes et les lieux. Cette évolution a conduit à une approche plus holistique de l’architecture, où l’esthétique, la fonctionnalité et les considérations environnementales s’entremêlent.

Orientations futures de l’architecture

L’influence des architectes du milieu du siècle dernier façonnera sans aucun doute l’avenir de l’architecture. Grâce aux technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et les pratiques de construction durable, les architectes sont prêts à innover dans le respect des valeurs énoncées au milieu du XXe siècle. Des concepts tels que la conception biophilique, qui encourage la connexion entre l’homme et la nature, sont de plus en plus populaires et reflètent le désir de créer des environnements de vie plus sains. Au fur et à mesure que les villes se développent et évoluent, les leçons tirées des imaginations architecturales passées continueront à guider la voie, garantissant que l’environnement bâti reste une source d’inspiration et un témoignage de la créativité humaine.

Par essence, l’héritage de l’architecture du milieu du XXe siècle n’est pas une relique du passé, mais une base vivante sur laquelle s’appuient les projets contemporains et futurs. Lorsque les architectes envisagent de nouvelles possibilités, ils s’appuient sur cette riche histoire pour créer des espaces qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais aussi profondément significatifs.

Vision des villes futures au milieu du 20e siècle

1) Introduction à l’architecture du milieu du XXe siècle

Le milieu du XXe siècle a été une période de transformation pour l’architecture, caractérisée par une expérimentation audacieuse, une conception innovante et une vision avant-gardiste de la vie urbaine. Alors que les villes du monde entier se développaient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les architectes ont commencé à imaginer des espaces qui non seulement répondaient aux besoins d’une population croissante, mais reflétaient également les espoirs et les rêves d’une nouvelle ère. Marquée par un mélange d’optimisme et de défi de la modernité, cette période a façonné de manière significative le paysage des villes et la façon dont les gens se rapportent à leur environnement.

Contexte historique

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde était à la croisée des chemins. De nombreux pays étaient confrontés à la tâche ardue de reconstruire les villes dévastées par le conflit. Cette période a également été marquée par une industrialisation et une urbanisation rapides, des millions de personnes affluant vers les villes à la recherche de meilleures opportunités. Dans ce contexte, les architectes ont cherché à créer des espaces à la fois fonctionnels et inspirants, capables d’accueillir l’afflux de personnes tout en favorisant un sentiment d’appartenance à la communauté. Le contexte historique de cette période n’était pas seulement une question de reconstruction physique, mais aussi de réimagination de l’essence de la vie urbaine.

Influences sur la conception

La conception de l’architecture du milieu du XXe siècle a été influencée par divers facteurs, notamment les mouvements sociaux, les progrès technologiques et l’évolution des valeurs culturelles. Les urbanistes et les architectes ont de plus en plus reconnu le besoin d’inclusion et d’accessibilité dans les espaces publics. L’essor du mouvement moderniste a entraîné une préférence pour les lignes épurées, les espaces ouverts et une esthétique minimaliste qui rejetait les styles ornés du passé. En outre, l’influence du style international a encouragé les architectes à s’éloigner des formes traditionnelles et à adopter de nouveaux matériaux tels que l’acier et le verre, ce qui a donné naissance à des bâtiments défiant la gravité et les conventions.

Principaux mouvements architecturaux

Cette période a été caractérisée par plusieurs mouvements architecturaux, chacun apportant des philosophies et des styles uniques. Le modernisme est devenu une force dominante en mettant l’accent sur la fonctionnalité et la simplicité. Le brutalisme, connu pour ses formes de béton brut et ses formes géométriques audacieuses, est apparu comme une réponse à la superficialité perçue des conceptions antérieures. Parallèlement, le concept d’architecture organique, défendu par des personnalités telles que Frank Lloyd Wright, cherchait à harmoniser les bâtiments avec leur environnement naturel. Ces mouvements ont réagi collectivement au climat sociopolitique de l’époque, en repoussant les limites et en remettant en question les normes existantes.

Architectes importants de la période

Le milieu du XXe siècle a vu naître un remarquable groupe d’architectes dont les visions ont transformé les paysages urbains. Le Corbusier, l’un des pionniers de l’architecture moderne, prône des espaces de vie fonctionnels qui répondent aux besoins des citadins. Ses projets, tels que l’Unité d’Habitation à Marseille, présentaient un mélange d’espaces résidentiels et d’espaces communs qui encourageaient l’interaction sociale. De même, le travail de Ludwig Mies van der Rohe, caractérisé par la célèbre maxime « moins, c’est plus », a donné naissance à des structures emblématiques qui illustrent l’élégance de la simplicité, comme le Seagram Building à New York. Ces architectes n’ont pas seulement façonné les gratte-ciel, ils ont également influencé les générations de concepteurs qui leur ont succédé.

Le rôle de la technologie dans l’architecture

La technologie a joué un rôle crucial dans les développements architecturaux du milieu du 20e siècle. Les innovations dans les matériaux et les techniques de construction ont permis aux architectes d’explorer des conceptions jusqu’alors inimaginables. L’introduction de l’acier et du béton armé a donné naissance à de hauts gratte-ciel et à de grands bâtiments publics. En outre, les progrès en matière de conception environnementale et d’urbanisme ont introduit des concepts tels que la construction modulaire, qui a rationalisé le processus de construction et l’a rendu plus rentable. Lorsque les architectes ont commencé à intégrer la technologie dans leurs projets, ils ont non seulement amélioré l’esthétique des bâtiments, mais aussi leur fonctionnalité et leur durabilité, ouvrant ainsi la voie à l’avenir de la vie urbaine.

Le milieu du XXe siècle a donc été une période charnière pour l’architecture, où les défis historiques, les découvertes créatives et les innovations technologiques se sont conjugués. Les architectes ont conçu des villes qui ne se contentaient pas d’offrir un abri, mais qui nourrissaient également la communauté, la créativité et le progrès. Leur héritage continue d’inspirer le design contemporain, nous rappelant que l’architecture a le pouvoir de façonner nos vies et notre environnement.

# Architectural Dreams : Comment les architectes ont imaginé les villes futures au milieu du 20e siècle

Le milieu du XXe siècle a été une période de transformations radicales dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture. Alors que les villes se développaient rapidement en raison de la croissance démographique et économique de l’après-guerre, les architectes et les urbanistes ont cherché des solutions innovantes pour créer des environnements habitables, fonctionnels et agréables sur le plan esthétique. Leurs idées visionnaires ont non seulement façonné les villes de leur époque, mais continuent d’influencer l’aménagement urbain aujourd’hui. Cette étude examine les concepts clés qui définissent cette période et la manière dont ils reflètent les aspirations et les défis de la société contemporaine.

Des concepts d’urbanisme visionnaires

L’urbanisme du milieu du XXe siècle a été caractérisé par des idées révolutionnaires visant à améliorer la qualité de vie dans les villes. Ces concepts découlaient du désir d’intégrer la nature à la vie urbaine, d’améliorer les transports et d’innover en matière d’utilisation des sols. Au fur et à mesure que les villes se sont développées, des problèmes tels que les embouteillages, la pollution et la déconnexion sociale sont apparus, incitant les architectes et les urbanistes à réfléchir de manière créative à la manière de résoudre ces problèmes.

Le mouvement des cités-jardins

L’une des idées les plus influentes de cette période est le mouvement des cités-jardins, lancé par Ebenezer Howard à la fin du 19e siècle. Ce concept visait à combiner les avantages de la vie urbaine et rurale en créant des communautés autosuffisantes entourées de ceintures vertes. Howard imaginait des villes où les habitants pouvaient profiter à la fois de la nature et des commodités urbaines. La vision de Howard a conduit au développement de communautés planifiées avec de vastes parcs, jardins et espaces ouverts.

Le modèle de la cité-jardin a été appliqué sous diverses formes au milieu du 20e siècle. Un exemple notable est celui de Letchworth Garden City en Angleterre, qui sert de prototype pour les développements futurs. Ces communautés sont conçues pour réduire la surpopulation, accroître les interactions sociales et encourager des modes de vie plus sains. L’héritage du mouvement des cités-jardins est évident dans l’urbanisme moderne, qui met de plus en plus l’accent sur les espaces verts et la durabilité dans l’aménagement urbain.

Principes d’urbanisme modernistes

Les principes de planification modernistes sont apparus lorsque les architectes et les urbanistes ont cherché à rompre avec les styles traditionnels et à se tourner vers l’avenir. Influencés par la révolution industrielle et les progrès technologiques, ces principes mettent l’accent sur la fonctionnalité, la simplicité et le rejet de l’ornementation. Des architectes comme Le Corbusier ont proposé des idées radicales telles que le concept de « ville lumineuse », qui envisageait une ville composée de hauts bâtiments entourés d’espaces verts.

La vision de Le Corbusier comprenait de larges boulevards et des zones de vie, de travail et de loisirs. Cette approche visait à créer de l’ordre et de l’efficacité dans les environnements urbains. Ses idées ont influencé la conception des villes dans le monde entier, en particulier dans le cadre des efforts de reconstruction d’après-guerre. L’urbanisme moderniste a cherché à créer un sentiment de communauté tout en s’adaptant à l’augmentation de la population urbaine, mais il a également été critiqué pour sa rigidité et son manque d’échelle humaine.

Le rôle des transports dans l’urbanisme

Les transports ont joué un rôle important dans le façonnement des villes au milieu du 20e siècle. L’essor de l’automobile a transformé les paysages urbains, entraînant le développement d’autoroutes et de réseaux routiers qui donnaient la priorité aux déplacements en voiture. Les urbanistes pensaient que des systèmes de transport efficaces augmenteraient la mobilité et l’accessibilité, rendant les villes plus dynamiques et interconnectées.

Mais l’accent mis sur la voiture a souvent eu un coût. Au fur et à mesure que les villes s’étendaient, les systèmes de transport public ont été négligés, ce qui a entraîné une augmentation des embouteillages et de la pollution. Des exemples tels que Los Angeles illustrent les défis posés par une planification centrée sur la voiture, où les développements tentaculaires nécessitent des déplacements intensifs en voiture. Le milieu du XXe siècle a donné lieu à un double débat sur les réalités d’une population urbaine croissante et sur la nécessité de trouver des solutions durables en matière de transport.

Innovations en matière de zonage et d’aménagement du territoire

Le zonage est devenu un outil essentiel pour les urbanistes, leur permettant de réglementer l’utilisation des sols et de garantir un développement ordonné. Au milieu du 20e siècle, des pratiques de zonage innovantes ont été mises en place afin de séparer les zones résidentielles, commerciales et industrielles, tout en encourageant les développements à usage mixte. Cette approche visait à accroître la fonctionnalité des quartiers et à réduire les longs trajets domicile-travail.

L’un des changements les plus importants en matière de zonage a été l’introduction de règles fondées sur la forme, axées non seulement sur l’utilisation des sols, mais aussi sur la forme physique des bâtiments et leur relation avec les espaces publics. Cette innovation a encouragé une vision plus holistique de la conception urbaine, favorisant des communautés dynamiques où les gens peuvent vivre, travailler et se divertir à proximité les uns des autres. Les villes ont commencé à adopter des développements à usage mixte qui intègrent des unités résidentielles avec des magasins, des cafés et des parcs, reflétant une compréhension croissante de l’importance de la communauté et de la connectivité.

Critiques et défis de l’urbanisme

Malgré les idées visionnaires de l’urbanisme du milieu du XXe siècle, les approches adoptées n’ont pas été exemptes de critiques et de défis. De nombreux projets modernistes ont été critiqués pour leur manque d’échelle humaine et d’intégration sociale. Les critiques ont fait valoir que la séparation rigide des espaces et l’accent mis sur la circulation des véhicules marginalisaient les piétons et créaient des environnements stériles.

En outre, la promesse d’efficacité a souvent entraîné des conséquences inattendues telles que l’étalement urbain et la détérioration des quartiers centraux. En essayant de créer des visions idéalisées de l’avenir, les urbanistes ont parfois négligé la complexité de la dynamique sociale et les besoins de populations diverses.

En réponse à ces défis, une nouvelle vague d’urbanisme est apparue à la fin du 20e siècle, mettant l’accent sur la participation communautaire, la durabilité et l’importance des espaces publics. Cette évolution reflète la reconnaissance croissante du fait que les environnements urbains réussis doivent être inclusifs, adaptables et répondre aux besoins de leurs habitants.

En réfléchissant aux rêves architecturaux du milieu du XXe siècle, il est clair que ces concepts novateurs ont laissé une marque indélébile sur les villes dans lesquelles nous vivons aujourd’hui. Les leçons tirées de cette période continuent d’inspirer l’urbanisme contemporain et nous rappellent que l’avenir de nos villes doit être fondé sur l’expérience humaine, l’équilibre écologique et l’équité sociale.

# Architectural Dreams : Comment les architectes ont imaginé les villes futures au milieu du 20e siècle

Le milieu du XXe siècle a été une période dynamique pour l’architecture, caractérisée par une créativité et une innovation accrues. Avec l’expansion des villes et l’augmentation de la population, les architectes ont commencé à envisager un avenir fondé sur le modernisme, la fonctionnalité et un lien profond avec l’environnement. Cette période a été marquée par la construction de bâtiments emblématiques qui ont non seulement défini les lignes d’horizon, mais aussi façonné notre conception de la vie urbaine. Dans cette recherche, nous examinerons certaines des structures architecturales les plus emblématiques de cette période de transformation, en explorant leur importance et les idées visionnaires qui leur ont donné vie.

Structures architecturales emblématiques

Bâtiment Seagram

Achevé en 1958, le Seagram Building est un témoignage du style international d’architecture. Conçu par le célèbre architecte Ludwig Mies van der Rohe en collaboration avec Philip Johnson, ce gratte-ciel est réputé pour son élégante simplicité et sa grâce. La façade en verre de couleur bronze du bâtiment reflète la ville environnante, créant un dialogue entre le bâtiment et son environnement urbain.

L’un des concepts clés du Seagram Building est l’idée que « moins, c’est plus ». Mies van der Rohe a mis l’accent sur les lignes épurées et les espaces ouverts, donnant au bâtiment une impression de calme au milieu de l’agitation de New York. Le bâtiment a également introduit le concept d’une place surélevée offrant un espace public de rassemblement et de loisirs, un mouvement pionnier en matière d’urbanisme. Cette philosophie de conception a non seulement influencé les futurs gratte-ciel, mais a également redéfini la relation entre les bâtiments et les espaces publics.

Brasilia : la capitale planifiée

Au cœur du Brésil se trouve Brasilia, une ville qui incarne la vision de l’architecture moderniste. Conçue par Oscar Niemeyer et l’urbaniste Lúcio Costa, Brasilia a été inaugurée en tant que capitale en 1960, symbolisant une approche avant-gardiste de l’urbanisme. La ville a été conçue comme une vision utopique avec de larges avenues, des espaces verts et des bâtiments futuristes qui rompent avec les formes architecturales traditionnelles.

Les projets de Niemeyer, caractérisés par des courbes et des formes audacieuses, reflètent l’idéalisme de l’époque. Des structures telles que le Congrès national et la cathédrale de Brasilia remettent en question les conceptions traditionnelles en mettant en évidence l’intégration transparente de l’art et de l’architecture. Brasilia est un exemple concret de la manière dont l’architecture peut influencer la dynamique sociale, en favorisant un nouveau mode de vie centré sur la communauté et l’accessibilité. Le plan de la ville encourage l’interaction et le mouvement, ce qui en fait un exemple vivant des aspirations du milieu du XXe siècle.

Musée Guggenheim

Conçu par Frank Lloyd Wright et achevé en 1959, le musée Guggenheim de New York est un autre bâtiment emblématique qui rompt avec les traditions architecturales. Sa forme unique en spirale et sa conception organique remettent en question le bâtiment rectangulaire traditionnel. Wright a conçu un musée qui améliorerait l’expérience artistique grâce à une rampe continue permettant aux visiteurs de passer d’une exposition à l’autre en toute fluidité.

Cette approche innovante a non seulement transformé l’expérience muséale, mais a également influencé la conception des futures galeries et espaces d’exposition. Le Guggenheim est un point de repère culturel qui représente la fusion de l’art et de l’architecture. Sa conception audacieuse et son engagement en faveur de l’accessibilité en ont fait un symbole durable du modernisme, invitant les visiteurs à s’engager dans les arts dans un environnement immersif et dynamique.

Opéra de Sydney

Inauguré en 1973, l’Opéra de Sydney est l’une des réalisations architecturales les plus reconnaissables au monde. Conçu par l’architecte danois Jørn Utzon, ses toits emblématiques en forme de voile forment une silhouette saisissante sur le port de Sydney. Le bâtiment incarne l’esprit d’innovation en démontrant comment l’architecture peut s’harmoniser avec son environnement naturel.

La conception d’Utzon était révolutionnaire, repoussant les limites de l’ingénierie et de l’esthétique. Le projet a dû faire face à de nombreux défis, notamment des obstacles politiques et financiers, mais il a finalement réussi à incarner une vision audacieuse de l’expression culturelle. L’Opéra de Sydney est devenu un symbole de l’Australie, accueillant des spectacles et des événements qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Il inspire la prochaine génération d’architectes en représentant l’idée que l’architecture peut être à la fois fonctionnelle et une œuvre d’art.

Unite d’Habitation

Conçue par Le Corbusier et achevée à Marseille, en France, l’Unité d’Habitation est un exemple pionnier de l’architecture résidentielle moderniste. Cette structure massive en béton a été conçue comme une communauté autonome intégrant des espaces de vie, de travail et de loisirs. Le concept de Le Corbusier, « le logement comme machine à vivre », était évident dans la conception du bâtiment, encourageant la fonctionnalité et l’utilisation efficace de l’espace.

Unite d’Habitation se compose d’une série d’appartements superposés verticalement, avec des espaces communs et des jardins sur les toits qui encouragent les interactions sociales. Cette approche innovante de la vie urbaine a influencé les projets de logement dans le monde entier, montrant comment l’architecture peut répondre aux besoins d’une population croissante. Le bâtiment n’est pas seulement un espace résidentiel, mais aussi une étude de la dynamique de la communauté, montrant comment la conception peut améliorer la qualité de vie.

En résumé, les structures architecturales emblématiques du milieu du XXe siècle reflètent une vision audacieuse de l’avenir qui a remodelé les paysages urbains et remis en question les principes de conception traditionnels. Chacun de ces bâtiments raconte l’histoire de l’innovation, de l’expression culturelle et de l’impact durable d’architectes visionnaires qui ont osé imaginer un monde meilleur par le biais de l’architecture. Ces bâtiments ne définissent pas seulement la ligne d’horizon des villes, mais continuent d’inspirer les générations à imaginer ce qui est possible en matière de design et de vie urbaine.

# Architectural Dreams : Comment les architectes ont imaginé les villes du futur au milieu du 20e siècle

L’intersection de l’art et de l’architecture

La relation entre l’art et l’architecture est une interaction fascinante qui a évolué au fil des siècles. Cette relation s’est épanouie au milieu du XXe siècle, lorsque les architectes ont commencé à considérer leurs bâtiments non seulement comme des espaces fonctionnels, mais aussi comme des toiles d’expression artistique. Cette période a été marquée par le désir de créer non seulement des bâtiments qui servent à quelque chose, mais aussi des environnements qui inspirent et enchantent. Voyons comment cette intersection prend vie dans les paysages urbains à travers diverses formes d’expression artistique.

La sculpture dans les zones urbaines

La sculpture est depuis longtemps un élément essentiel de l’aménagement urbain, agissant comme un pont entre l’environnement bâti et le monde naturel. Au milieu du XXe siècle, de nombreux architectes ont adopté l’idée d’intégrer la sculpture dans leurs projets, transformant les espaces publics en galeries d’art tridimensionnelles. Ces sculptures reflètent souvent l’identité culturelle et les aspirations de la communauté, invitant les passants à interagir et à participer.

Prenons l’exemple de l’œuvre emblématique d’Alexander Calder, qui a apporté un sentiment de mouvement aux espaces urbains statiques en créant des sculptures mobiles à grande échelle qui dansent au gré du vent. Ses œuvres, comme la monumentale « La Grande Vitesse » à Grand Rapids, dans le Michigan, ont non seulement embelli l’environnement, mais aussi encouragé un dialogue sur la forme, la couleur et l’espace. Cette intégration de la sculpture dans l’architecture a créé une relation plus riche et plus dynamique entre le spectateur et son environnement, et a rendu les villes plus vivantes.

Peintures murales et art public

Les peintures murales sont devenues de puissantes expressions de l’identité communautaire et de la voix artistique, en particulier dans le contexte des espaces publics. Au milieu du XXe siècle, les villes ont commencé à adopter les peintures murales comme moyen d’enrichir le paysage visuel et de communiquer des récits culturels. Les artistes ont collaboré avec les communautés locales pour créer des peintures murales vibrantes qui racontent des histoires, des luttes et des triomphes.

Les peintures murales de Diego Rivera à Détroit, qui abordent des questions sociales tout en célébrant l’héritage industriel de la ville, en sont un exemple important. Ces œuvres d’art à grande échelle ont non seulement embelli l’environnement urbain, mais ont également servi d’outils pédagogiques, engageant le public dans une conversation sur leur histoire commune. Les peintures murales ont la capacité unique de transformer des murs vierges en outils de narration, encourageant un sentiment de fierté et d’appartenance chez les résidents et attirant les visiteurs dans la région.

Esthétique architecturale

L’esthétique de l’architecture joue un rôle crucial dans l’élaboration de notre expérience de l’environnement bâti. Au milieu du XXe siècle, des architectes tels que Le Corbusier et Louis Kahn ont commencé à explorer la manière dont la forme, la lumière et les matériaux pouvaient être harmonisés pour créer des espaces non seulement fonctionnels, mais aussi agréables sur le plan esthétique. Cet intérêt pour la beauté n’était pas simplement superficiel ; il reposait sur la conviction que des espaces bien conçus pouvaient améliorer l’expérience et le bien-être de l’homme.

Cette période a également vu l’essor du modernisme, caractérisé par des lignes épurées, des espaces ouverts et une utilisation innovante des matériaux. Les architectes ont cherché à mettre l’accent sur la beauté du bâtiment lui-même en éliminant les ornements inutiles. Des bâtiments tels que la Villa Savoye de Le Corbusier illustrent cette approche, où la fonctionnalité et la beauté coexistent dans un design homogène qui invite à l’exploration et à l’interaction.

Collaborations avec des artistes

Le milieu du 20e siècle a été une période de collaboration importante entre les architectes et les artistes, qui a brouillé les frontières entre les disciplines. Les architectes ont commencé à prendre conscience de l’intérêt de travailler avec des artistes pour créer des espaces non seulement fonctionnels, mais aussi empreints d’expression artistique. Ces collaborations ont souvent abouti à des conceptions uniques qui intègrent des éléments de peinture, de sculpture et même de performance.

Un exemple notable est la collaboration entre l’architecte Richard Meier et l’artiste Robert Irwin pour le Centre Getty à Los Angeles. L’aménagement paysager d’Irwin a complété l’architecture de Meier, créant une relation harmonieuse entre l’environnement bâti et le paysage naturel. De tels partenariats enrichissent le récit architectural en démontrant comment une approche pluridisciplinaire peut aboutir à des résultats innovants et inspirants.

Études de cas d’architecture intégrée à l’art

L’analyse d’exemples d’architecture intégrée à l’art révèle l’impact profond que l’art peut avoir sur l’environnement bâti. L’Institut Salk, conçu par Louis Kahn, en est le meilleur exemple. Ici, la vision architecturale de Kahn est complétée par l’agencement artistique du paysage environnant, créant un environnement paisible qui encourage la créativité et la collaboration entre les scientifiques.

Un autre exemple intéressant est celui de la High Line à New York, où une voie ferrée surélevée a été transformée en parc public. Ici, des architectes paysagistes et des artistes ont collaboré pour créer un espace public animé, orné de sculptures, de peintures murales et d’installations qui reflètent le caractère de la ville. La High Line est devenue un symbole de régénération urbaine, démontrant comment l’intégration de l’art dans l’architecture peut revitaliser les espaces et renforcer l’engagement de la communauté.

En conclusion, l’intersection de l’art et de l’architecture au milieu du XXe siècle a ouvert de nouvelles possibilités d’expression créative dans les espaces urbains. En s’engageant dans des collaborations artistiques, les architectes ont transformé les villes en galeries vivantes, enrichissant le tissu culturel des communautés et inspirant les générations futures à envisager un monde où l’art et l’architecture coexistent harmonieusement. Cette relation dynamique continue d’influencer le design contemporain et nous rappelle que notre environnement bâti peut être à la fois fonctionnel et profondément beau.

# Architectural Dreams : Comment les architectes ont imaginé les villes futures au milieu du 20e siècle

5. pratiques et innovations durables

Au milieu du 20e siècle, les architectes ont été confrontés au besoin urgent de durabilité dans la conception et la construction des villes. Cette période a marqué un changement important dans la façon dont les bâtiments et les villes pouvaient coexister harmonieusement avec la nature. Les architectes de cette période ont conçu des environnements urbains qui non seulement répondent aux besoins humains, mais respectent également les ressources de la planète. Leurs idées novatrices ont jeté les bases de nombreuses pratiques durables que nous connaissons aujourd’hui.

Les premiers concepts de durabilité

Au début du milieu du 20e siècle, la durabilité n’était pas le mot à la mode qu’elle est aujourd’hui, mais les graines du concept étaient en train d’être semées. Les architectes ont commencé à reconnaître l’impact de l’industrialisation et de l’étalement urbain sur l’environnement. Des noms comme Frank Lloyd Wright ont défendu des idées telles que « l’architecture organique », qui met l’accent sur l’harmonie entre les établissements humains et le monde naturel. Les projets de Wright, dont sa célèbre maison Fallingwater, ont montré comment les bâtiments pouvaient se fondre harmonieusement dans leur environnement, en utilisant le paysage comme partie intégrante de la structure.

Au cours de cette période, on a également pris conscience de l’épuisement des ressources et de la dégradation de l’environnement. Les premiers penseurs ont proposé des concepts qui formeront plus tard l’épine dorsale de l’architecture durable, tels que la réduction des déchets, l’utilisation de ressources renouvelables et la création de projets qui donnent la priorité au bien-être des habitants et de leur environnement.

Stratégies de conception passive

Les stratégies de conception passive sont apparues comme un moyen pratique d’améliorer l’efficacité énergétique sans avoir recours à des systèmes mécaniques. Les architectes ont commencé à s’intéresser à la manière dont les bâtiments pouvaient capter la lumière naturelle, utiliser les vents dominants pour la ventilation et maintenir des températures confortables grâce à un emplacement et une orientation stratégiques. Par exemple, de grandes fenêtres sur le côté sud d’un bâtiment peuvent profiter de la lumière du soleil en hiver, tandis que des surplombs peuvent fournir de l’ombre en été, réduisant ainsi le besoin de chauffage et de refroidissement artificiels.

Ces stratégies ne sont pas seulement théoriques ; elles ont été appliquées dans des projets réels. Le travail d’architectes tels que Moshe Safdie, en particulier le projet Habitat, a démontré le potentiel de la conception passive. Ces conceptions, qui prennent soigneusement en compte les caractéristiques du climat et du site, créent des espaces de vie confortables qui évoluent avec les éléments naturels, réduisant ainsi la consommation d’énergie et encourageant une connexion plus profonde avec l’environnement.

Utilisation de matériaux naturels

Dans la recherche de la durabilité, le choix des matériaux est devenu un point central pour les architectes. Au milieu du 20e siècle, on a assisté à un regain d’intérêt pour les matériaux naturels tels que le bois, la pierre et l’argile comme alternative aux matériaux synthétiques. Ces matériaux n’offraient pas seulement un attrait esthétique, mais avaient également un impact moindre sur l’environnement. Des architectes comme Alvar Aalto ont mis l’accent sur l’utilisation de matériaux locaux, ce qui a permis de réduire les émissions dues au transport et de soutenir les économies locales.

En outre, les matériaux naturels ont souvent des propriétés thermiques supérieures et contribuent à réguler plus efficacement le climat intérieur. En construisant des bâtiments avec ces matériaux, les architectes ne se contentaient pas de rehausser la beauté de leurs projets, ils promouvaient également de manière tangible la durabilité. Cette approche a influencé l’architecture contemporaine en encourageant le retour à des matériaux respectueux de l’environnement.

L’efficacité énergétique dans les bâtiments du milieu du XXe siècle

L’efficacité énergétique a été l’une des principales préoccupations des architectes durant cette période de transformation. Les bâtiments ont commencé à intégrer des technologies innovantes et des principes de conception visant à réduire la consommation d’énergie. L’introduction de matériaux isolants, de fenêtres à double vitrage et de systèmes de chauffage efficaces a marqué une avancée significative dans la manière de construire les bâtiments.

Le bâtiment du secrétariat des Nations unies à New York, conçu par Oscar Niemeyer et Le Corbusier, en est un exemple important. Achevé en 1952, le bâtiment présente des éléments de conception novateurs qui permettent une ventilation naturelle et réduisent la dépendance à l’égard du contrôle artificiel du climat. Ces premiers efforts ont jeté les bases des normes rigoureuses en matière d’efficacité énergétique que l’on retrouve dans l’architecture moderne et ont montré une voie progressive vers des pratiques de construction durable.

Leçons pour l’architecture durable moderne

Le milieu du XXe siècle offre des enseignements inestimables aux architectes d’aujourd’hui qui doivent faire face à la complexité de la durabilité dans la conception. Les principes énoncés à cette époque, tels que l’intégration des bâtiments dans leur environnement naturel, la priorité donnée à la conception passive et la sélection de matériaux durables, restent pertinents et urgents. Les architectes modernes peuvent s’inspirer du travail de pionnier de leurs prédécesseurs et adapter ces concepts aux défis contemporains tels que le changement climatique et l’urbanisation.

En outre, l’esprit de collaboration qui caractérisait la conception du milieu du siècle dernier, où architectes, ingénieurs et environnementalistes travaillaient ensemble, constitue un modèle crucial pour les approches interdisciplinaires d’aujourd’hui. Mettre l’accent sur la durabilité est une nécessité, pas seulement une tendance, et les idées visionnaires des architectes du milieu du XXe siècle continuent de guider et d’inspirer le voyage vers des avenirs plus durables. En tirant les leçons du passé, nous pouvons créer des villes qui ne sont pas seulement belles et fonctionnelles, mais aussi résilientes et gardiennes responsables de notre planète.

# Architectural Dreams : Comment les architectes envisageaient-ils les villes futures au milieu du 20e siècle ?

Le patrimoine et son influence sur l’architecture contemporaine

Le milieu du XXe siècle a été une période de transformation pour l’architecture, marquée par l’innovation, l’optimisme et la vision d’un avenir meilleur. En explorant de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, les architectes ont également rêvé de villes capables d’améliorer la qualité de vie de leurs habitants. Cet héritage continue de résonner aujourd’hui, façonnant l’architecture contemporaine de diverses manières.

Renouveau des styles du milieu du siècle

Ces dernières années, l’architecture moderne du milieu du siècle a connu un renouveau remarquable. Caractérisé par des lignes épurées, des formes organiques et une intégration harmonieuse avec la nature, ce style a trouvé une nouvelle vie dans le design contemporain. Les architectes et les designers revisitent les principes qui ont défini cette époque et les intègrent dans les projets modernes. Par exemple, l’utilisation de grandes fenêtres et de plans d’étage ouverts augmente la lumière naturelle et renforce le sentiment de connexion avec l’extérieur. Ce renouveau n’est pas seulement esthétique ; il reflète un désir croissant de durabilité et d’harmonie avec l’environnement, faisant écho aux idéaux des visionnaires du milieu du siècle qui pensaient que l’architecture pouvait améliorer la vie quotidienne.

Influence sur l’urbanisme moderne

Les architectes du milieu du siècle ont également laissé une marque indélébile sur l’urbanisme, en prônant la création d’espaces qui donnent la priorité à la communauté et à l’accessibilité. Leurs idées sur les développements à usage mixte et les environnements favorables aux piétons ont grandement influencé l’urbanisme contemporain. Aujourd’hui, les urbanistes s’inspirent de cette vision pour créer des quartiers dynamiques où se mêlent espaces résidentiels, commerciaux et récréatifs. Les villes comme Portland, dans l’Oregon, en sont le meilleur exemple : l’intégration d’espaces verts, de transports publics et de quartiers piétonniers reflètent les principes envisagés par les architectes du milieu du siècle. Cette approche permet non seulement d’améliorer l’expérience urbaine, mais aussi de promouvoir la durabilité et l’interaction sociale.

Efforts de conservation des bâtiments historiques

Alors que les bâtiments du milieu du siècle sont menacés de démolition ou d’abandon, les efforts de préservation ont pris de l’ampleur. Des organisations et des communautés reconnaissent l’importance culturelle de ces bâtiments et plaident pour leur préservation en tant qu’élément de notre patrimoine architectural. Les projets de préservation réussis montrent comment ces bâtiments peuvent être adaptés à un usage moderne, en mettant l’accent sur l’artisanat et la conception innovante de cette période. La rénovation de l’emblématique Kaufmann Desert House à Palm Springs, par exemple, montre comment l’architecture du milieu du siècle peut être revitalisée tout en conservant son intégrité historique. Ces efforts permettent non seulement d’honorer le passé, mais aussi d’enrichir le présent en gardant ces joyaux architecturaux en vie pour les générations futures.

Évolution de la théorie architecturale

Le milieu du 20e siècle a également marqué un changement important dans la théorie architecturale. Les idées de personnalités influentes telles que Louis Kahn et Richard Meier ont souligné l’importance du contexte, de la lumière et de la matérialité. Leurs philosophies continuent d’inspirer les architectes contemporains qui cherchent à créer des espaces en résonance avec leur environnement et qui suscitent des réactions émotionnelles. Aujourd’hui, l’enseignement de l’architecture intègre ces théories et encourage les nouveaux architectes à réfléchir de manière critique à la façon dont leurs projets affectent les personnes et les lieux. Cette évolution a conduit à une approche plus holistique de l’architecture, où l’esthétique, la fonctionnalité et les considérations environnementales s’entremêlent.

Orientations futures de l’architecture

L’influence des architectes du milieu du siècle dernier façonnera sans aucun doute l’avenir de l’architecture. Grâce aux technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle et les pratiques de construction durable, les architectes sont prêts à innover dans le respect des valeurs énoncées au milieu du XXe siècle. Des concepts tels que la conception biophilique, qui encourage la connexion entre l’homme et la nature, sont de plus en plus populaires et reflètent le désir de créer des environnements de vie plus sains. Au fur et à mesure que les villes se développent et évoluent, les leçons tirées des imaginations architecturales passées continueront à guider la voie, garantissant que l’environnement bâti reste une source d’inspiration et un témoignage de la créativité humaine.

Par essence, l’héritage de l’architecture du milieu du XXe siècle n’est pas une relique du passé, mais une base vivante sur laquelle sont bâties les conceptions contemporaines et futures. Lorsque les architectes envisagent de nouvelles possibilités, ils s’appuient sur cette riche histoire pour créer des espaces qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais aussi profondément significatifs.