L’architecture moderne connaît un renouveau centré sur l’homme : l’accent est mis sur une architecture sensorielle qui fait appel à tous les sens.

Traditionnellement, la conception s’est concentrée sur l’impact visuel. Les bâtiments ont souvent été considérés comme des objets photogéniques plutôt que comme des expériences vécues. Mais ce parti pris a montré ses limites : les chercheurs suggèrent que le fait de négliger nos sens non visuels dans les bâtiments peut contribuer à des problèmes tels que le stress dû au bruit, le syndrome des bâtiments malsains et même la dépression saisonnière.

Après que la pandémie de COVID-19 a confiné les gens à l’intérieur, l’aspiration à des espaces incarnés et significatifs n’a fait que croître. Nous savons aujourd’hui que l’architecture influe profondément sur la santé mentale et le bien-être, en nous réconfortant ou en nous stimulant par des moyens que nous ressentons et que nous voyons.

Par essence, l’architecture sensorielle consiste à concevoir des bâtiments pour les cinq sens (vue, son, toucher, odorat, goût) ainsi que pour des sens moins évidents tels que la proprioception et le confort thermique. En « dépassant les limites traditionnelles » de la forme et de la fonction, elle crée des environnements qui attirent les occupants des bâtiments dans une riche tapisserie de stimuli. Cette approche doit beaucoup aux neurosciences : notre cerveau intègre en permanence les données sensorielles, de sorte qu’une conception réfléchie peut réguler la lumière, l’acoustique, les textures et même les arômes pour façonner la manière dont un espace se sent et fonctionne.

Comme l’observe l’architecte StevenHoll, « nous faisons l’expérience de notre monde et de nos bâtiments à travers tous nos sens et nous les associons à l’ensemble de notre image existentielle ». En pratique, cela signifie qu’il faut tenir compte de la sonorité d’un espace à midi, de la sensation d’un mur au toucher de la main, de l’odeur subtile qui se dégage lorsque vous entrez dans un hall d’entrée ou de la manière dont un sol guide vos mouvements. Fatigués des espaces stériles et unidimensionnels, les utilisateurs d’aujourd’hui recherchent des conceptions qui détendent, inspirent et résonnent au niveau sensoriel.

Dans les sections suivantes, nous explorerons comment l’architecture active chaque champ sensoriel par le biais des matériaux, de la lumière, du séquençage spatial, de l’acoustique et des atmosphères invisibles.

Toucher et texture : La matérialité comme langage émotionnel

Notre sens du toucher est la façon la plus intime dont nous découvrons les bâtiments – à travers les matériaux contre lesquels nous nous frottons et les textures sous le bout de nos doigts et de nos pieds. En architecture, les matériaux sont une forme de langage qui transmet la chaleur ou la froideur, la rugosité ou la douceur, avant même que nous les touchions physiquement. Le caractère tactile d’ une surface façonne profondément notre réaction émotionnelle : un sol en marbre poli peut sembler formel et froid, tandis qu’un escalier en bois usé peut sembler accueillant et familier. La texture assure une « présence sensorielle » qui nous ancre dans un espace – le poids d’un mur de pierre ou le grain du bois activent notre mémoire et notre sens du temps. Comme le fait remarquer Peter Zumthor, les matériaux tels que la pierre, la brique et le bois permettent à notre regard (et donc à notre esprit) de « pénétrer leur surface » et de ressentir leur authenticité et leur ancienneté, alors que les matériaux modernes et lisses tels que le verre et le métal « ne transmettent rien de leur essence matérielle ou de leur ancienneté ». En d’autres termes, les matériaux naturels à la texture riche et patinée racontent une histoire et invitent au toucher, tandis que les surfaces synthétiques uniformes peuvent sembler distantes ou stériles.

Il n’est même pas nécessaire de toucher physiquement un matériau pour en imaginer la texture : la perception tactile peut être visuelle. Un mur en pierre brute apparaît comme rugueux et terreux, un indice que notre cerveau interprète de manière émotionnelle. Les psychologues soulignent que même la vue d’un faux matériau (comme un revêtement en plastique « bois ») peut déclencher une réaction sensorielle déçue. L’authenticité et le vieillissement jouent donc un rôle : Les matériaux subtilement usés – l’accoudoir en cuir poli, la patine du cuivre, le bord lisse d’une table en bois poli par les mains des années – instillent un sentiment de confort et d’histoire. » Je crois qu’un bon bâtiment doit être capable d’absorber les traces de la vie humaine « , écrit Zumthor , « je pense à la patine de l’âge sur les matériaux… aux bords polis par l’usage... ». Ces traces du temps sont des souvenirs tactiles qui font qu’un espace semble vivant et précieux.

Des études de cas montrent comment la matérialité se transforme en langage émotionnel. Le spa Therme Vals de Peter Zumthor, en Suisse, est souvent associé à la tactilité de la pierre: Zumthor a empilé 60 000 dalles de quartzite local pour créer des murs que l’on peut littéralement sentir avec les yeux. Les nageurs qui traversent les couloirs sombres de pierres superposées sentent la roche dure et froide contre l’eau chaude de la piscine. Les différentes surfaces sont délibérément maintenues à des températures différentes (pierre froide, eau chaude) afin d’accroître la conscience corporelle. Cette conception fait de la chaleur et du froid une expérience tactile consciente, à l’instar des saunas traditionnels ou des bains romains, ce que Lisa Heschong appelle le « plaisir thermique ». À Therme Vals, le toucher est au cœur de l’ expérience : en passant la main sur la pierre polie, on ressent à la fois la matière et le sens du temps géologique, et l’on ressort détendu et ancré de ce contact avec la nature.

Figure : murs de pierre stratifiés dans les Therme Vals de Peter Zumthor en Suisse. Le quartzite de Valser est laissé à l’état brut et stratifié, ce qui crée une expérience tactile riche entre les surfaces rugueuses et lisses, chaudes et froides. L’architecture stimule les sens tactiles et thermiques, tandis que les visiteurs « sentent » la géologie de la montagne sur leur peau.

Un autre exemple est le musée d’art moderne de Louisiane au Danemark, célèbre pour son utilisation de surfaces chaudes et naturelles. Les visiteurs remarquent souvent que, bien que le Louisiana soit un grand musée, on s’y sent « comme à la maison « . Les architectes Jørgen Bo et Vilhelm Wohlert y sont parvenus grâce au choix des matériaux, qui mettent l’accent sur la chaleur tactile et le vieillissement subtil. Les sols sont recouverts de carreaux de terre cuite rouge foncé ou de bois de Panga Panga foncé – un bois richement coloré qui a porté des millions d’empreintes de pas depuis 1958. Le sol en bois n’est pas seulement une surface ; c’est un témoin silencieux de décennies de visites, avec de petites rayures et un éclat brillant qui enrichit l’ambiance. Son obscurité tranquille offre un contrepoint calme aux œuvres d’art audacieuses exposées, tandis que sa durabilité résiste au rythme incessant de la vie quotidienne du musée et porte non seulement des empreintes de pas, mais aussi « des histoires, des souvenirs et des moments d’émerveillement ». Les plafonds en bois de la partie supérieure, dont le grain et la menuiserie sont visibles, confèrent aux galeries une chaleur tactile et une sensation de contact humain. Même sans toucher ces éléments, les visiteurs peuvent sentir les briques texturées, le bois huilé, les « surfaces chaudes et vieillies » – des détails qui créent un sentiment d’intimité et de confort. Les matériaux vous invitent à ralentir et à sentir l’ espace : vous pouvez passer votre main le long d’un rail en bois lisse ou remarquer la différence de température lorsque vous passez d’un couloir carrelé chauffé par le soleil à une alcôve fraîche en briques. Par essence, la palette de matériaux de Louisiana s’adresse au corps.

Concevoir en tenant compte du toucher peut aller au-delà des monuments publics et influencer les bureaux, les habitations et les espaces de toutes sortes. Les architectes ont de plus en plus recours au zonage tactile : par exemple, un revêtement de sol texturé et rugueux au niveau du seuil pour marquer un passage, ou un tapis douillet pour inciter à s’attarder dans un coin lecture. Le design inclusif fait également appel à la texture : Dans une école pour aveugles en Inde, les architectes ont utilisé différentes textures de murs (plâtre strié et lisse) pour aider les élèves à s’orienter et à naviguer par le toucher. Toutes ces stratégies reconnaissent que la matérialité stimule les émotions. Un banc en acier froid peut décourager une assise prolongée, tandis qu’un banc en bois usé par le temps est accueillant. Les tissus jouent également un rôle – pensez à la différence entre des sièges en vinyle dur et un coin rembourré doux. La texture influencenotre humeur et notre comportement de manière subtile : une main courante légèrement arrondie et polie incite les gens à passer leurs mains dessus (ralentissant inconsciemment leur rythme), alors qu’une main courante en métal aux arêtes vives n’invite pas à cette caresse. Les architectes créent ainsi un dialogue émotionnel entre l’homme et l’espace en ajustant la température, la texture et le rendement de la surface (dureté ou douceur). Dans l’architecture sensorielle, chaque choix de matériau, qu’il s’agisse d’une brique d’argile qui absorbe l’humidité ou d’un écran métallique perforé pour la lumière, contribue à la sensation d’ un espace et au fait qu’il nous détend ou non.

Ombre et lumière : Orchestration de la vision et de l’humeur

Si les matériaux parlent à notre peau, la lumière parle à nos yeux et à notre âme. Les architectes sont depuis longtemps des chorégraphes de l’ombre et de la lumière, utilisant l’éclairage pour créer une ambiance, attirer l’attention et même raconter une histoire spatiale.

La lumière naturelle, en particulier, est considérée comme presque sacrée dans la conception : Louis Kahn a dit : « Tant que le soleil ne frappe pas le côté d’un bâtiment, celui-ci ne sait jamais à quel point il est merveilleux ». En filtrant la lumière du jour ou en créant des jeux d’ombre, les architectes transforment des structures statiques en environnements dynamiques qui évoluent tout au long de la journée. L’astuce réside dans le fait que la lumière en architecture n’ est pas uniforme – sa direction, son intensité, sa couleur et son contraste sont importants. La lumière du soleil qui perce une chapelle peu éclairée peut inspirer la crainte, tandis qu’une douce lueur dans une bibliothèque apaise l’esprit. D’un point de vue sensoriel, la lumière se ressent autant qu’elle se voit : une lumière vive et contrastée peut donner de l’énergie ou submerger ; une lumière basse et chaude a tendance à apaiser. Une conception réussie nécessite souvent d’équilibrer ces extrêmes et de prévoir des transitions auxquelles les yeux doivent s’adapter (tout comme nos oreilles ont besoin de temps pour s’habituer à une pièce calme après un bruit fort).

Le musée d’art Kimbell de Fort Worth, au Texas, est un chef-d’œuvre d’orchestration de la lumière, réputé pour son magnifique éclairage naturel. Kahn voulait que les galeries donnent l’impression d’être baignées d’une lumière sereine et « argentée », très différente de la dureté du soleil texan à l’extérieur. Il y est parvenu grâce à un système astucieux de voûtes en berceau cycloïdales dotées d’étroites lucarnes dissimulées par des réflecteurs en aluminium le long de leurs sommets. La lumière du jour entre et se reflète sur ces réflecteurs incurvés, se répandant uniformément sur les voûtes en béton. Il en résulte un éclairage éthéré et froid, souvent décrit comme « clair de lune » ou « nacré », qui confère à l’art une clarté uniforme. En passant de l’environnement lumineux extérieur à l’intérieur, les visiteurs remarquent immédiatement le changement : la lumière est plus douce, presque atténuée. Kahn a soigneusement préparé la transition: en s’approchant du musée, on traverse une pelouse ombragée et un portique profondément ombragé, ce qui habitue progressivement les yeux à passer d’un soleil aveuglant à une douce lumière intérieure. Lorsque vous entrez dans les galeries, vous pouvez apprécier sans difficulté les subtilités de la lumière sur les œuvres d’art. C’est la lumière en tant qu’outil narratif: Kahn met essentiellement en scène un rituel allant de la lumière à l’obscurité et à la lumière – une séquence d’arrivée qui renforce l’effet de la lueur intérieure. « La lumière crue du soleil texan à l’extérieur est en quelque sorte transformée en un rayon frais et argenté qui baigne le béton, les peintures et les gens « , écrit la critique Wendy Lesser : « Tout a l’air d’être à sa place ici ». Au Kimbell, la lumière est organisée de manière à créer une atmosphère contemplative; suffisamment claire pour voir les détails, mais suffisamment diffuse pour se sentir calme sans éblouissement. Au fil de la journée, des changements subtils se produisent – le motif changeant de la lumière dans la voûte montre le mouvement du soleil, ajoutant à la sensation du passage du temps sans jamais déranger le spectateur. Kahn a montré que la maîtrise de la lumière naturelle peut transformer un espace, de purement fonctionnel à transcendant.

Figure : La lumière du jour dans le Kimbell Art Museum de Kahn (Fort Worth, 1972). Des puits de lumière cachés baignent les voûtes cycloïdales en béton d’une lumière uniforme et argentée. Remarquez la douceur des ombres et l’éclairage délicat des murs – la conception de Kahn transforme le dur soleil du Texas en une calme lueur « lunaire » qui favorise l’observation des œuvres d’art.

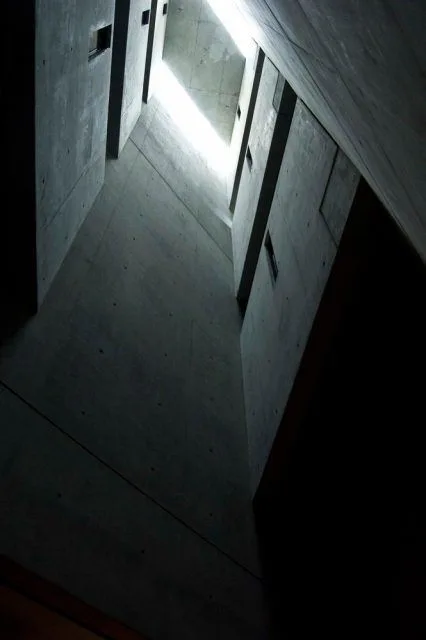

Dans l’architecture sacrée, les concepteurs dramatisent souvent la lumière pour évoquer le spirituel. L’église de lumière de Tadao Ando à Osaka (1989) est un exemple célèbre où une simple découpe géométrique dans le mur définit complètement l’espace. La chapelle d’Ando est une boîte de béton nue avec une ouverture cruciforme derrière l’autel. À certaines heures, la lumière du soleil traverse cette ouverture cruciforme, projetant une croix lumineuse dans l’obscurité de l’intérieur. L’effet est saisissant : alors que vos yeux s’habituent à la pénombre, la luminosité de la croix semble presque tangible – la lumière devient le « matériau » de la croix au lieu du bois ou du verre. Ando a délibérément gardé l’espace simple (murs gris, bancs simples) afin que la lumière naturelle anime l’ espace et que rien ne vienne perturber l’expérience. À mesure que le soleil se déplace, l’intensité et la position de la croix lumineuse changent, rappelant constamment le passage du temps et, symboliquement, la présence divine. « La lumière est un facteur de contrôle important dans toutes mes œuvres« , déclare Ando. « Je crée des espaces clos, la plupart du temps au moyen d’épais murs de béton… [qui les détachent de l’environnement extérieur] et la lumière naturelle est utilisée pour apporter des changements à l’espace… ». Dans l’église de la lumière, cette philosophie se traduit par un profond jeu de lumière et d’obscurité: plus l’ombre environnante est profonde, plus la lumière semble sacrée et éclairante. La séquence émotionnelle est inversée par rapport à la transition en douceur du Kimbell – ici, on entre directement dans l’obscurité, puis on assiste au contraste « majestueux » lorsque la lumière traverse « l’obscurité la plus profonde », comme le dit Ando. Le résultat est un espace qui encourage la contemplation et l’émerveillement par des moyens minimaux. Il montre comment la directionnalité et le contraste de l’éclairage (un point lumineux dans l’obscurité) peuvent renforcer le sens du drame et de l’importance.

La lumière peut aussi être ludique et expérimentale. L’artiste contemporain Olafur Eliasson a construit tout un corpus autour des effets immersifs de la lumière colorée, des reflets et du brouillard dans l’espace. Sa célèbre installation The Weather Project (2003, Tate Modern, Londres) a transformé une vaste salle de turbines en un coucher de soleil intérieur brumeux : une énorme sphère lumineuse à fréquence unique (ressemblant à un soleil orange) a été installée à une extrémité, et le plafond a été recouvert de miroirs. La combinaison d’une lumière floue et dorée et de reflets incitait les visiteurs à s’allonger sur le sol comme sur une plage, profitant d’un crépuscule artificiel.

En modifiant l’ atmosphère du hall industriel par la seule lumière, Eliasson a montré que les gens réagissent instinctivement à la couleur et à la qualité de la lumière. De même, son œuvre Your Rainbow Panorama (2011) au Danemark est une passerelle circulaire en verre coloré qui permet aux visiteurs de traverser un spectre de teintes et de voir la ville baignée de rouge, d’orange, de vert et de bleu au fur et à mesure qu’ils se déplacent. De telles œuvres soulignent que la lumière en architecture n’est pas un éclairage statique, mais un outil dynamique qui façonne la perception. Des nuances différentes peuvent même modifier notre perception de la température et de l’humeur (éclairage bleu froid contre éclairage ambre chaud).

Dans l’architecture de tous les jours, les concepteurs appliquent ces leçons en mélangeant judicieusement la lumière naturelle et la lumière artificielle. Un éclairage zénithal clair et uniforme peut être fonctionnel, mais le contraste et l’accentuation donnent vie à une pièce – d’où la popularité d’un éclairage intercalé par des lucarnes, des puits de lumière ou des écrans. L’éclairage de transition est également essentiel : lorsque l’on passe d’un hall d’entrée lumineux à une salle de spectacle peu lumineuse, un foyer peut disposer d’un éclairage intermédiaire doux pour permettre aux yeux de s’adapter. Même le simple fait de placer une fenêtre au bout d’un couloir peut créer un point focal de lumière qui attire intuitivement les gens vers l’avant (une forme d’orientation visuelle par la luminosité). L’éclairage dans le commerce de détail ou l’hôtellerie est souvent stratifié – une combinaison d’éclairage d’ambiance pour la visibilité générale, d’éclairage de travail pour des zones spécifiques et d’éclairage d’accentuation dramatique pour créer une atmosphère ou mettre en valeur des caractéristiques. L’objectif est d’organiser la lumière comme une séquence : peut-être en commençant par un éclairage vif et énergique à l’entrée et en devenant plus doux et plus intime plus bas (comme dans de nombreux spas ou restaurants). Toutes ces techniques considèrent la lumière comme l’élément principal de l’expérience, et non comme un élément secondaire. Comme l’a dit Louis Kahn, « la lumière est le transmetteur de tout être « , révélant la forme et l’espace. On peut dire que l’ombre est tout aussi importante dans l’architecture sensorielle, car sans ombre ou espaces sombres, la lumière n’a pas de voix. L’équilibre entre les deux crée des environnements nuancés et émotionnellement résonnants qui nous engagent visuellement et viscéralement.

Voyage et séquence : L’espace comme récit

L’architecture ne se résume pas à des murs et des toits statiques ; elle est fondamentalement une question de mouvement dans l’espace. Lorsque nous traversons un bâtiment ou un paysage, nos sens reçoivent une série d’ impressions, comme les scènes d’une histoire. Une conception réfléchie utilise la progression spatiale, les changements d’échelle, la lumière et le son pour façonner un voyage qui suscite des émotions telles que l’émerveillement, la surprise, la sérénité, voire l’étonnement ou la tension. Ce concept de narration spatiale est parfois appelé promenade architecturale (inventée par Le Corbusier) ou simplement design d’expérience. Il reconnaît que la façon dont nous nous sentons dans un espace dépend souvent de ce qui s’est passé avant et de ce qui se passera dans le futur. Une entrée basse et sombre peut donner l’impression d’être encore plus vaste et rayonnante par rapport à une cour remplie de soleil. Un couloir étroit et sinueux peut renforcer l’attente avant de déboucher sur un grand hall. En termes sensoriels, les architectes chorégraphient les transitions dans les entrées sensorielles – de la compression à l’ouverture, de l’obscurité à la lumière, du bruit au silence – pour créer un rythme et un drame dans le parcours de l’utilisateur.

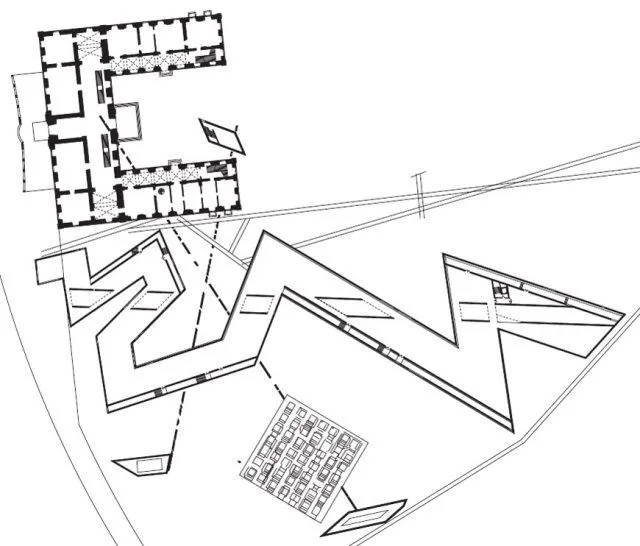

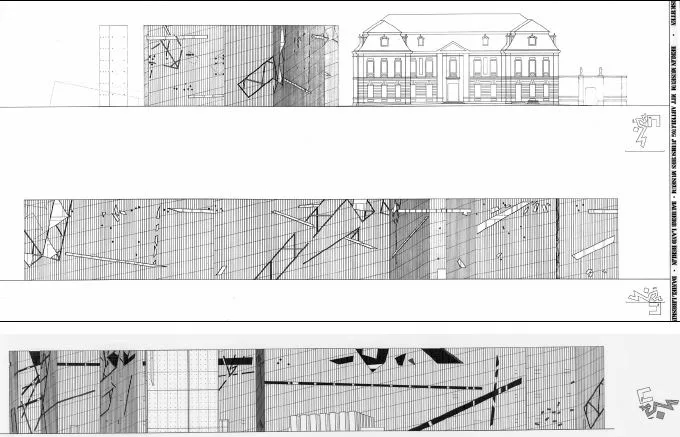

Le projet de Daniel Libeskind pour le Musée juif de Berlin (ouvert en 2001) en est un exemple frappant. Libeskind a clairement voulu que le bâtiment lui-même raconte l’histoire des Juifs en Allemagne, y compris le traumatisme de l’Holocauste, par une expérience spatiale plutôt que par des mots. Les visiteurs descendent un axe souterrain où ils doivent choisir entre trois couloirs qui se croisent (Axis) : un chemin mène à des allées sans issue et à un vide sinistre représentant le vide laissé par l’Holocauste ; un autre mène à des escaliers menant à un jardin d’exil lumineux ; le troisième mène aux principales expositions historiques. Le parcours est déroutant et émotionnel à souhait : les couloirs sont légèrement en pente, le sol est incliné et la lumière est rare. À un moment donné, on pénètre dans le vide de l’Holocauste – un long silo de béton nu, non chauffé, éclairé uniquement par une bande de lumière du jour à 20 mètres de hauteur et sinistrement silencieux. L’architecture déclenche des sentiments de perte, de confusion et de réflexion par des moyens purement spatiaux (murs en angle, hauteur oppressante, obscurité, air froid). Puis, au détour d’une rue, on débouche sur la cour de verre, soudain remplie de lumière et d’espace ouvert – une libération cathartique de la claustrophobie antérieure. Libeskind a écrit une série de scénarios de contrastes sensoriels pour évoquer des émotions essentiellement historiques : compression et libération, obscurité et lumière, enfermement et libération. Les visiteurs remarquent souvent qu’en se déplaçant dans ces espaces , ils « sentent l’histoire en eux « . C’est l’architecture en tant que récit : le bâtiment révèle une histoire à travers des séquences spatiales organisées.

Bien sûr, tous les voyages ne sont pas aussi sombres. La High Line, à New York, offre un ensemble de récits plus joyeux. Construit sur une ancienne voie ferrée surélevée, ce parc linéaire de 1,5 mile emmène les visiteurs dans un voyage urbain au-dessus des rues. Au fil de la promenade, la ville elle-même devient un élément de l’expérience sensorielle : on entend le klaxon et le bourdonnement de la circulation en contrebas (atténués par l’élévation et l’aménagement paysager), on sent les brises dirigées le long du corridor et on découvre des panoramas toujours différents : un instant, on est entouré d’acier et de vignes sous un vieil entrepôt, l’instant d’après, on émerge dans un grand espace ouvert surplombant l’Hudson. Les concepteurs de la High Line (James Corner Field Operations avec Diller Scofidio + Renfro) l’ont traitée comme une série d’espaces épisodiques: il y a des terrasses ensoleillées avec des chaises longues en bois où les gens enlèvent leurs chaussures et sentent la chaleur des planches, des chemins sculpturaux qui serpentent entre des jardins de fleurs sauvages (pleins de senteurs florales et de bourdonnements d’insectes en été) et des bosquets d’arbres ombragés qui créent des îlots de calme. Chaque section a sa propre ambiance et son propre microclimat. Par exemple, « The Cut-Out » est une section où la terrasse en béton est transformée en amphithéâtre avec des balustrades en verre, ce qui permet de s’asseoir et d’observer la vie de la rue en contrebas comme dans un théâtre, et d’ entendre le paysage sonore de la ville d’une nouvelle manière. Plus loin, des plantes saisonnières créent une variété sensorielle : les herbes bruissent sous les vents d’automne, les fleurs éclatantes attirent l’attention au printemps. Par essence, la High Line chorégraphie un voyage où le mouvement, le champ de vision et les sons ambiants vont et viennent. C’est très différent de la marche sur un trottoir plat en ville. Les courbes douces et les sections changeantes suscitent la curiosité (« Qu’y a-t-il au prochain virage ? ») et offrent à la fois des points de rencontre animés et des coins tranquilles. Plus important encore, l’expérience change avec le temps: à la fois au cours d’une journée (la solitude du matin contre l’effervescence du soir) et au fil des saisons. Les visiteurs réguliers disent souvent que chaque promenade le long de la High Line semble différente – ce qui témoigne de la façon dont la conception met l’accent sur l’enchaînement et le changement, en gardant l’expérience sensorielle fraîche et attrayante.

Les architectes utilisent différentes techniques pour concevoir des séquences spatiales. L’une d’entre elles est la compression et l’expansion de l’espace. Il s’agit d’une astuce classique : un foyer faiblement éclairé avec des plafonds bas s’ouvre soudain sur une cour haute et ensoleillée – le contraste rend la cour encore plus impressionnante et libératrice. C’est ce qu’a fait Frank Lloyd Wright à Taliesin West, où, après avoir emprunté un passage étroit ressemblant à une grotte, on débouche sur un vaste paysage désertique. Les vues cadrées et les « révélations »constituent une autre technique. Les architectes peuvent créer la surprise ou la concentration en contrôlant ce qui apparaît au fur et à mesure que vous vous déplacez. Par exemple, au bout d’un long couloir, une petite fenêtre peut parfaitement encadrer un arbre ou un coin de ciel, vous attirant ainsi vers cette récompense visuelle. Les angles peuvent être chorégraphiés de manière à ce qu’un élément apparaisse progressivement au fur et à mesure que vous les tournez. Les jardins japonais et les sentiers traditionnels des maisons de thé sont habiles à cet égard : de hauts murs ou des clôtures délimitent le paysage jusqu’à ce que, à un endroit soigneusement choisi, une belle cour ou une vue sur la montagne apparaisse soudainement et augmente son impact. Le rythme et le tempo sont également importants : une série d’espaces peut alterner entre l’ouvert et le fermé, le clair et l’obscur, et donner une impression de tempo (tout comme la musique alterne les passages forts et les passages doux). Cela évite que le voyage ne soit monotone et maintient les sens en éveil. L’utilisation de seuils – marches, portes, portails – nous prépare également mentalement au changement d’atmosphère en signalant au cerveau qu’une partie de l’espace se termine et qu’une autre commence.

Les architectes prennent également en compte les indices multisensoriels. Les transitions sonores en font partie : lorsqu’on passe d’un hall bruyant à une bibliothèque silencieuse, une bonne conception peut inclure un vestibule avec des surfaces absorbant le son ou un changement subtil de revêtement de sol (de la pierre dure réverbérante à la moquette douce) afin de signaler physiquement et d’affecter l’apaisement. Le changement d’acoustique lorsque vous franchissez le seuil indique à votre corps de baisser le ton et à votre esprit de se calmer. Les changements de chaleur et d’air peuvent également déterminer la séquence – imaginez que vous passiez d’un musée climatisé à un jardin de sculptures chaud et parfumé ; la chaleur et l’odeur vous frappent et vous savez que vous êtes entré dans un autre domaine d’expérience. Ce principe a été utilisé intentionnellement dans de nombreux bains et hammams traditionnels : le passage du hammam chaud à la piscine froide est une séquence à la fois physique et sensorielle qui revigore le baigneur.

Concevoir le voyage, c’est reconnaître que l’architecture est un art qui s’inscrit dans le temps. Nous ne percevons pas un bâtiment d’un seul coup, nous le découvrons. L' »histoire » qu’il raconte peut être aussi subtile qu’une progression sereine entre les espaces publics et privés d’une maison, ou aussi manifeste qu’une série d’espaces commémoratifs évoquant des événements historiques. En traitant l’espace comme une expérience dans le temps, les architectes s’assurent que chaque partie d’un bâtiment contribue à un arc émotionnel plus large. Un parcours spatial bien construit peut donner à un bâtiment un sentiment de cohérence narrative – un début, un milieu et une fin que nos sens peuvent suivre et que notre mémoire peut retenir. Lorsque vous vous souviendrez du bâtiment plus tard, vous ne vous souviendrez peut-être pas de tous les détails, mais vous vous souviendrez de ce que vous avez ressenti en le parcourant – l’excitation de la découverte, le soulagement de l’arrivée, les moments où vous vous êtes arrêté pour tout absorber. Ce sont les signes d’un voyage multisensoriel qui résonne.

Paysages sonores : La conception par l’acoustique

Bien que l’architecture soit souvent qualifiée de « musique figée », elle façonne aussi littéralement la musique de notre environnement – le paysage sonore d’un espace. Chaque bâtiment a sa propre personnalité sonore : certains espaces sont calmes et intimes, d’autres résonnent et sont majestueux, d’autres encore sont malheureusement cacophoniques. En architecture, le son n’est pas un sous-produit ; il peut être consciemment conçu et ajusté par le biais de la forme et des matériaux. Dans l’architecture sensorielle, l’acoustique est traitée avec autant de soin que la lumière ou la texture, car le son affecte profondément le confort, l’humeur et la fonctionnalité. Un restaurant trop bruyant stresse les convives ; une salle de concert trop sèche (pas de réverbération) tue la musique ; un bureau à aire ouverte dépourvu d’amortisseur sonore distrait et fatigue les travailleurs. À l’inverse, une bibliothèque bien conçue à l’acoustique douce peut ressembler à un sanctuaire pour l’esprit, et une halle de marché animée à l’ambiance agréable peut donner de l’énergie aux visiteurs. Le son peut même définir l’espace social: Pensez à la façon dont une zone calme dans un musée invite à la contemplation, tandis qu’un hall d’entrée animé encourage les conversations.

Les matériaux sont les premiers outils que nous utilisons pour façonner le son. Les surfaces dures et réfléchissantes telles que le verre, le carrelage ou le béton ont tendance à amplifier le bruit et à créer une réverbération, tandis que les surfaces douces ou irrégulières (rideaux, moquettes, boiseries, carreaux acoustiques) absorbent ou diffusent le son, réduisant ainsi la réverbération. Les plafonds hauts et les dômes peuvent créer une réverbération dramatique (comme dans une cathédrale où chaque pas et chaque murmure sont amplifiés), tandis que les constructions basses et denses peuvent amortir le son. Les architectes parlent souvent en termes de CNR (coefficient de réduction du bruit) et de temps de réverbération, mesurant essentiellement le caractère « vivant » ou « mort » de l’acoustique d’une pièce. Mais au-delà des mesures techniques, tout dépend de l’atmosphère recherchée. Une bibliothèque ou une salle de méditation, par exemple, bénéficie d’une acoustique « calme ». La bibliothèque de l’académie Phillips Exeter deLouis Kahn (New Hampshire, 1971) y parvient grâce à une disposition et à des choix de matériaux judicieux : L’anneau extérieur de la bibliothèque est bordé de piles de livres en bois encastrées (les livres eux-mêmes sont d’excellents absorbeurs de sons), créant un tampon autour de l’atrium central. L’atrium, bien que haut, est bordé de détails en béton et en bois qui diffusent le son. Par conséquent, même lorsqu’il est occupé par un grand nombre d’étudiants, l’espace semble enveloppé de silence – on peut entendre un pas léger ou une page tournée, mais les sons ne se propagent pas très loin. Kahn accordait une grande importance au « silence et à la lumière » en architecture, et ici aussi, la conception acoustique contribue autant que la lumière du jour à créer une atmosphère de calme studieux. Les visiteurs décrivent souvent la bibliothèque d’Exeter comme une « brillance tranquille » – la splendeur de l’espace s’accompagne d’une couverture de silence qui encourage la concentration et l’introspection. Ce n’est pas une coïncidence ; c’est une architecture qui accorde le son à son objectif.

D’un autre côté, considérons un lieu conçu pour la musique : L’Opéra de Sydney, en Australie. Ses coques emblématiques en forme de voile abritent de grandes salles de spectacle conçues (et récemment réaménagées) pour offrir une acoustique riche. Dans une salle de concert, les concepteurs recherchent une réverbération vivante qui met en valeur la musique orchestrale – généralement environ 2 secondes de temps de réverbération – afin que les notes se mélangent et se propagent jusqu’aux derniers rangs. Le projet initial d’Utzon pour la salle de concert de l’Opéra comportait de hauts plafonds voûtés et des murs en bois incurvés destinés à réfléchir le son de manière uniforme. Au fil des ans, des ajustements ont été apportés : des « nuages » acoustiques suspendus en fibre de verre ont été ajoutés et, plus récemment, une série de panneaux en forme de pétales et de rideaux automatiques ont été installés pour affiner l’acoustique de la salle. Ceux-ci permettent de régler l’ acoustique : pour une symphonie, les rideaux se rétractent et la salle se réverbère abondamment ; pour du rock amplifié, les rideaux s’ouvrent pour absorber la réverbération et éviter les effets de flou. La conception reconnaît le son comme un élément architectural dynamique. Lorsque la rénovation a été achevée en 2022, les musiciens ont fait part de leur étonnement : « maintenant, on peut entendre chaque détail jusqu’au dernier rang » et ils ont qualifié l’amélioration du son de « miracle ». Les solutions de haute technologie (réflecteurs en acier, machines cachées) sont au service d’un objectif sensoriel : la clarté et la polyvalence du son. Au-delà de son aspect visuel, l’Opéra est un exemple où l’architecture doit être la plus performante possible sur le plan acoustique – le bâtiment est autant un instrument qu’un contenant pour la performance.

Le contrôle du son dans les environnements quotidiens est tout aussi important pour le confort. L’essor des bureaux à aire ouverte et des restaurants au décor industriel sévère a donné à beaucoup une leçon d’acoustique. Les concepteurs intègrent désormais des éléments absorbant le son dans la conception : panneaux de plafond en bois perforés, cloisons en feutre à l’aspect sculptural, murs verts ou plantes d’intérieur (qui peuvent absorber et diffuser le bruit), voire des jeux d’eau (le doux gargouillis d’une fontaine peut masquer les bruits de fond désagréables par un son naturel et relaxant). Le Bosco Verticale de Stefano Boeri (les tours d’habitation de la « forêt verticale » de Milan) est un excellent exemple d’atténuation biophilique du bruit. Ces tours couvertes de plantes ne se contentent pas de verdir la ligne d’horizon, elles réduisent aussi sensiblement les bruits urbains pour leurs habitants. La végétation épaisse sur les balcons agit comme une barrière acoustique, absorbant le bruit de la circulation et créant un environnement intérieur plus calme. Des recherches ont montré que la façade végétalisée contribue à réduire la pollution sonore et renforce la façon dont les éléments naturels peuvent être utilisés pour le confort acoustique. De même, le bruissement des feuilles et le gazouillis des oiseaux dans le Bosco Verticale et d’autres bâtiments similaires réintroduisent des sons naturels agréables qui permettent de se détendre en ville. Cela montre que l’aménagement du paysage sonore ne consiste pas seulement à bloquer les bruits indésirables, mais aussi à ajouter des sons positifs. Par exemple, le bruit de l’eau est utilisé dans de nombreuses places publiques pour masquer la circulation – nos oreilles ont tendance à préférer le caractère aléatoire de l’eau au bruit des moteurs. Dans les hôpitaux, la conception acoustique est utilisée pour créer des environnements plus relaxants (élimination des alarmes bruyantes, ajout de plafonds insonorisants pour réduire le bruit, etc.

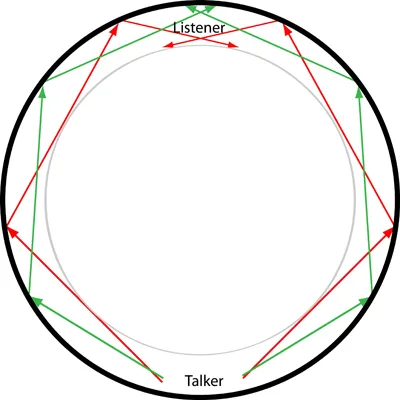

Nous devons également prêter attention à la manière dont la géométrie spatiale affecte le son. Les plafonds courbes ou les dômes peuvent concentrer le son sur des points focaux (comme la galerie de chuchotement de la cathédrale Saint-Paul de Londres, où un mot prononcé à voix basse contre le mur d’un côté peut être entendu clairement à 30 mètres de l’autre côté en raison de la géométrie du dôme). Les longs couloirs parallèles peuvent créer des échos vibratoires, tandis que les murs irréguliers et inclinés (comme dans de nombreux auditoriums ou studios modernes) dispersent le son pour éviter de tels effets. Les architectes « accordent » parfois un espace en ajustant les dimensions pour éviter les ondes stationnaires dures – un peu comme les luthiers accordent la caisse d’une guitare. L’équivalent dans la vie de tous les jours : concevoir un salon de manière à ce qu’il n’y ait pas d’écho gênant lorsqu’il est vide – peut-être en ajoutant une bibliothèque à cet endroit qui réfléchit le son.

Les paysages sonores déterminent si un espace est public ou privé, chaotique ou calme, expansif ou intime. L’écho majestueux d’une cathédrale peut susciter un sentiment de crainte et d’ampleur au-delà de l’aspect visuel (vous entendez le volume de l’espace). Le son chaud et feutré d’un petit café aux plafonds bas et aux surfaces douces peut favoriser l’intimité, vous permettant de vous pencher et de discuter tranquillement. Dans le domaine de l’urbanisme, on reconnaît de plus en plus les avantages pour la santé mentale de la création de refuges acoustiques – des espaces calmes tels que des cours ou des parcs à l’abri du bruit de la ville – en offrant une pause dans les stimulations auditives constantes. Une bonne conception permet de trouver le bon équilibre : un restaurant animé doit avoir un bruit de fond agréable (pour que l’on se sente animé et que l’on ait un peu d’intimité pour parler), mais pas trop de réverbération pour que l’on ait envie de crier. Un bureau a besoin de zones de concentration calmes et d’autres espaces où la collaboration ne dérange pas les autres. En zonant acoustiquement les espaces (par des cloisons, des traitements de plafond, etc.), les architectes créent une carte sonore compatible avec les fonctions d’un bâtiment.

Concevoir en pensant à l’oreille est la marque de fabrique de l’architecture sensorielle. Elle transforme les pièces inutilisées en espaces qui sonnent bien. Comme l’a dit un architecte, « l’architecture est une discipline multisensorielle, et la meilleure façon d’atteindre la plus haute qualité de vie dans nos conceptions est de faire appel à tous les sens… en travaillant avec la lumière du jour, l’air frais[et] en favorisant le mouvement physique » – ce à quoi nous ajoutons le soutien de notre confort auditif. Un lieu dont le son est agréable à l’oreille est souvent agréable, même si nous ne réalisons pas consciemment pourquoi. En façonnant des paysages sonores, les architectes créent une toile de fond auditive pour la vie qui peut nous apaiser, nous inspirer ou nous énergiser, complétant ainsi l’expérience multisensorielle.

Air, odeur et expérience thermique : Atmosphères invisibles

Le design sensoriel n’est pas toujours visible à l’œil nu. Certaines des expériences spatiales les plus puissantes proviennent d’atmosphères invisibles d’air, d’odeur et de température. Nous entrons souvent dans une pièce et nous nous sentons étouffés ou spacieux, froids ou douillets, sans savoir immédiatement pourquoi. Les architectes et les ingénieurs qui travaillent en coulisse font des choix en matière de circulation de l’air, de régulation du climat et même d’arômes qui influencent profondément notre confort et notre perception. Dans l’architecture sensorielle, ces sens ambiants sont aussi importants que les surfaces visibles.

L’air est la respiration d’un bâtiment. Le mouvement de l’air – ou son absence – influe sur le confort, la santé et la vigilance. Un espace bien ventilé avec une légère brise nous fait nous sentir vivants et agréables, tandis qu’une pièce stagnante nous rend somnolents ou agités. La conception d’une ventilation naturelle (ou refroidissement passif) suscite un regain d’intérêt, non seulement pour des raisons de durabilité, mais aussi pour la qualité sensorielle de l’ air. Il y a quelque chose d’indéniablement agréable dans une douce brise transversale apportant la fraîcheur extérieure, par opposition au soufflage artificiel d’un système de climatisation. Les architectes y parviennent en orientant les fenêtres et les ouvertures vers les vents dominants, en aspirant l’air dans les espaces à l’aide de cours ouvertes, d’évents en hauteur ou d’effets de cheminée. Par exemple, dans l’architecture arabe et indienne traditionnelle, les brise-vent et les cours sont utilisés pour canaliser les brises rafraîchissantes et expulser l’air chaud, créant ainsi des microclimats confortables avant la climatisation mécanique. Le résultat sensoriel de ce système est que les occupants se sentent connectés à l’environnement: vous remarquez les changements subtils du vent, la fraîcheur après la pluie, le rythme quotidien de la température.

Un exemple contemporain est le Maggie’s Centre de Heatherwick Studio à Leeds(Yorkshire, Royaume-Uni, 2020) – un centre d’aide aux cancéreux conçu en mettant l’accent sur l’air frais et le calme naturel. Le bâtiment se compose de trois formes de pavillon avec de grandes fenêtres ouvrantes et des terrasses remplies de plantes. Sa structure est en bois et son revêtement est poreux, ce qui, associé à l’emplacement judicieux des ouvertures, permet au bâtiment de « respirer » sans dépendre de systèmes mécaniques fermés. En fait, la conception évite complètement l’utilisation de systèmes de climatisation conventionnels. « La ventilation naturelle évite l’utilisation de systèmes mécaniques de climatisation après avoir sélectionné la meilleure orientation et la meilleure disposition des fenêtres et des ouvertures sur la base d’une étude des conditions du site et du climat « , peut-on lire dans la description. Le résultat est un centre où l’air intérieur reste frais et où l’humidité est régulée naturellement par le bois et les plantes. Les patients et le personnel font souvent remarquer à quel point l’atmosphère est rafraîchissante et relaxante, comme si l’on se trouvait dans une maison intime plutôt que dans un établissement clinique. Ceci est lié au concept de biophilie: l’intégration d’éléments naturels (ici, la circulation naturelle de l’air et l’abondance de verdure) pour réduire le stress et promouvoir le bien-être. D’un point de vue sensoriel, le fait de respirer aisément dans un espace – littéralement – contribue à un sentiment général de sécurité et de détente. Le centre Maggie démontre que l’ingénierie environnementale invisible (qualité de l’air, circulation de l’air) est un élément essentiel de la conception centrée sur l’homme.

La sensation de chaleur ou de froid d’un espace est étroitement liée à l’expérience thermique. La température peut évoquer des émotions et des significations qui vont au-delà du simple confort. Un coin chaud éclairé par le soleil peut être confortable et accueillant un jour d’hiver, tandis qu’un sol en pierre frais sous les pieds nus permet de se détendre un après-midi d’été. Les concepteurs peuvent créer des zones de températures différentes pour créer un effet. Pensez aux maisons japonaises traditionnelles : elles ont souvent un engawa (porche couvert) chauffé par la lumière du soleil – un endroit agréable pour s’asseoir pendant les mois les plus frais – et aussi des pièces intérieures ventilées par la brise pour les étés humides. Dans son livre Thermal Pleasure in Architecture, Lisa Heschong a attiré l’attention sur la façon dont les espaces architecturaux ont historiquement célébré les expériences thermales, des saunas finlandais aux bains turcs en passant par les bains japonais onsen. Ces exemples illustrent des manières culturellement riches de se baigner dans la chaleur ou le froid comme un rituel partagé. Un hammam, par exemple, organise une gamme de soins allant de la vapeur chaude (qui fait rougir la peau et ouvre les pores) à un lavage froid vif, le tout dans de magnifiques salles voûtées. La conception du bain – plafonds en dôme avec des ouvertures étoilées, dalles de marbre chauffées par le bas – renforce ces sensations thermiques et introduit également des parfums (généralement de l’air vaporisé infusé d’odeur d’ eucalyptus ou de savon) pour créer une expérience profondément relaxante, presque d’un autre monde. Dans les bâtiments modernes, bien que nous visions rarement de tels extrêmes, il y a un mouvement en direction du « zonage thermique « , offrant des zones de repos légèrement plus chaudes, des zones de travail actif plus froides, etc. pour permettre aux gens de graviter vers ce qui est confortable pour eux. Même les restaurants jouent parfois avec cela, en gardant par exemple une zone de bar un peu plus froide (parce que les gens sont souvent debout, peut-être en train de danser), mais en gardant les coins repas un peu plus chauds pour le confort des personnes assises. L’important est de reconnaître qu’une température uniforme de 23°C (72°F) partout n’est pas l’approche la plus agréable ; la variété et le contexte sont importants pour le confort thermique.

Abordons maintenant une dimension souvent négligée des espaces : l’odorat. L’odorat est le sens le plus directement lié à la mémoire et aux émotions (effet « madeleine de Proust »). Une odeur fugace peut nous transporter instantanément ou influer sur notre humeur. » Le souvenir le plus fort d’un lieu est souvent son odeur« , a écrit Pallasmaa ; « Je ne me souviens pas de l’aspect de la porte de la ferme de mon grand-père… mais je me souviens surtout de l’odeur de la maison derrière la porte, qui m’a frappé au visage comme un mur invisible… ». Pourtant, dans la plupart des architectures modernes, l’objectif est la neutralité olfactive : nous nettoyons et ventilons les bâtiments pour éliminer les odeurs, créant ce que certains critiques appellent le « cube anosmique« , une structure qui ressemble à une galerie d’art « neutre » aux murs blancs, mais qui sent mauvais. Cependant, un nombre croissant de concepteurs réintroduisent des odeurs délibérées dans l’expérience spatiale. Cela peut être aussi subtil que de diffuser une légère odeur naturelle de bois, en choisissant par exemple du bois huilé de lin pour un salon, ou d’utiliser des plantes et des fleurs qui émettent des senteurs saisonnières. Certains détaillants, hôtels et même bureaux utilisent des diffuseurs de senteurs pour créer une atmosphère particulière (pratique connue sous le nom de « scent branding »).

Lorsque vous entrez dans un hôtel Westin, par exemple, vous pouvez remarquer une odeur spéciale de « thé blanc » dans le hall d’entrée, censée indiquer la propreté et le calme. Bien que l’intention soit commerciale, elle prouve que les odeurs peuvent façonner notre impression de l’espace. Les architectes d’espaces spirituels et culturels le savent depuis longtemps : dans les églises, les temples et les mosquées, l’encens est utilisé pour exprimer le caractère sacré et stimuler les sens des fidèles au-delà de la vue et de l’ouïe.

À Kyoto, au Japon, on peut visiter des temples ou des maisons de thé traditionnelles où le kōdō(l’art de l’encens) est apprécié en tant que partie intégrante du rituel – la fumée boisée s’enroulant dans des faisceaux de lumière infuse l’air parfumé au tatami et libère ainsi l’esprit pour la méditation. L’architecture s’adapte souvent à ce rituel par de petites ouvertures de ventilation ou par la façon dont la lumière filtre pour rendre la fumée visible. Au Moyen-Orient, les cours remplies de fleurs d’oranger ou de jasmin dégagent des arômes le soir, unissant l’intérieur et l’extérieur par le biais des senteurs.

Concevoir pour les odeurs de manière humaine signifie souvent tirer parti des indices naturels: l’odeur de la terre après la pluie (petrichor) peut être introduite par des cours ou des chaînes de pluie célébrant les averses ; ou l ‘odeur de la végétation peut être introduite dans un espace par l’intégration de jardins, de murs verts ou de plantes en pot. Un exemple moderne célèbre est l’Académie des sciences de Californie à San Francisco (Renzo Piano, 2008), qui présente un toit richement planté et des cours à ciel ouvert – de sorte que lorsque vous vous promenez, vous pouvez sentir le sol humide et les fleurs sauvages indigènes, une partie délibérée de l’environnement immersif du musée/aquarium qui connecte les visiteurs à la nature. Dans les espaces plus utilitaires, le fait de veiller à ce que les matériaux soient peu odorants et d’aménager des voies de circulation d’air frais permet d’éviter le type d' »odeur de bureau » que beaucoup d’entre nous connaissent.

Un aspect important est la mémoire olfactive associative: certains lieux sont définis par une odeur qui renforce leur identité. Pensez à une bibliothèque classique : l’odeur des vieux livres (composés organiques volatils du papier vieillissant) fait partie intégrante de cette image mentale. Ou encore une cabane en bois qui sent le pin et la fumée de cheminée : une partie de son charme est littéralement dans l’air. Les architectes ne peuvent pas toujours choisir une odeur, mais ils peuvent choisir des matériaux qui sentent bon (du bois naturel plutôt que du plastique, du cuir, etc.) et permettre aux utilisateurs de faire des activités qui dégagent des odeurs positives (comme cuisiner dans une cuisine ouverte au lieu de cacher une cuisine – de sorte que la maison se remplit de l’arôme de la nourriture, un vieux symbole de confort).

Dans la conception durable, la ventilation passive et la climatisation naturelle permettent non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi d’améliorer la qualité sensorielle d’un espace. Un bâtiment qui peut être ouvert par beau temps estompe la frontière entre l’intérieur et l’extérieur – vous pouvez sentir un léger courant d’air, entendre le chant des oiseaux à travers la fenêtre, sentir l’odeur de l’herbe coupée à l’extérieur. Ces expériences enrichissent la vie quotidienne. L’architecture bioclimatique a souvent recours à des méthodes vernaculaires : des murs à forte masse thermique qui maintiennent la température interne constante, des vérandas ombragées pour s’asseoir confortablement dans les climats chauds, des cours à refroidissement par évaporation (comme on en voit dans l’Iran et l’Inde traditionnels) où l’eau d’une fontaine refroidit l’air et ajoute un agréable gargouillement et de l’humidité – une amélioration sensorielle complète. L’un des projets exemplaires est l’Eastgate Centre au Zimbabwe, un immeuble de bureaux qui s’inspire du refroidissement passif des termitières : il utilise de grands puits de ventilation et des murs épais pour aspirer l’air frais de la nuit et évacuer l’air chaud, tout en maintenant le confort avec un minimum de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les personnes qui travaillent ici remarquent non seulement le confort mais aussi la sensation naturelle de l’ air – pas de climatisation brutale, juste un environnement équilibré qui « respire » avec le jour.

Le confort thermique est également lié au toucher : matériaux froids contre matériaux chauds. S’asseoir sur un banc en pierre vous rafraîchira littéralement, car il absorbe la chaleur de votre corps ; à l’inverse, un banc en bois donne une impression plus neutre ou plus chaude. C’est pourquoi les saunas sont revêtus de bois (pour que l’on puisse s’y asseoir sans se brûler), tandis qu’une fontaine rafraîchissante peut être taillée dans le marbre. En matière de conception, la connaissance des propriétés thermiques de ces matériaux permet de créer, par exemple, une alcôve chaude et confortable (peut-être revêtue de bois) et une alcôve fraîche (revêtue de pierre) en fonction des préférences de chacun. Dans un même bâtiment, certains apprécieront un sol en terrazzo frais pour marcher, d’autres une moquette chaude pour enfoncer leurs pieds – le fait de prévoir les deux à des endroits appropriés peut plaire à tout le monde et enrichir l’expérience tactile et thermique de l’espace.

En ce qui concerne les qualités invisibles, il ne faut pas oublier l’humidité et la fraîcheur de l’air. Les bâtiments qui conservent une certaine humidité (pas trop sèche) sont souvent plus confortables ; l’air trop sec (courant dans les bureaux trop refroidis) irrite notre nez et notre peau. L’utilisation de plantes d’intérieur, de pièces d’eau ou le fait de ne pas trop étanchéifier le bâtiment peuvent aider à atteindre cet équilibre. Et bien sûr, la qualité de l’air – l’absence de fumées toxiques, une filtration adéquate ou un échange naturel – influe littéralement sur notre santé et nos fonctions cognitives. L’architecture sensorielle va de pair avec la conception du bien-être: l’air doit être aussi accueillant que les images.

En un mot, l’attention portée à l’air, à l’odeur et à la température transforme un bâtiment d’une boîte sans vie en une atmosphère enveloppante. Ce sont souvent ces facteurs qui rendent un espace vraiment confortable ou mémorable, même si nous ne les reconnaissons qu’inconsciemment. La meilleure architecture, comme le dit Zumthor, peut « assimiler les traces de la vie humaine » et y répondre de manière sensible – ce qui inclut le souffle, la chaleur et le parfum de la vie. Lorsque les architectes créent des couches invisibles – la douce dérive de l’air, le bouquet des matériaux et de l’environnement, le toucher thermique – ils créent des espaces qui respirent et embrassent tous les sens humains.

Concevoir pour une expérience humaine complète

Au plus haut point, l’architecture s’adresse à l’ensemble de la personne – le corps, l’esprit et l’âme. Comme nous l’avons découvert, concevoir avec les sens à l’esprit permet de créer des environnements qui ne sont pas seulement vus, mais ressentis, entendus et mémorisés dans toutes leurs dimensions. Cette approche multisensorielle est plus qu’une tendance stylistique ; c’est un retour à une conception fondamentale centrée sur l’homme, qui reconnaît que nous percevons l’espace avec l’ensemble de notre système nerveux. Pour beaucoup, l ‘avenir de l’architecture se définira moins par des formes visuelles radicales que par la qualité de l’expérience qu’offre un espace – comment il favorise le bien-être, stimule les émotions et crée du sens à travers tous les sens.

La conception sensorielle est également une voie vers l’inclusion et l' »égalité sensorielle ». Les espaces qui font appel à plusieurs sens tendent à être plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. Par exemple, une personne malvoyante peut mieux s’orienter si un bâtiment comporte des repères tactiles au sol et un retour d’information acoustique riche (comme dans les écoles pour aveugles dotées de chemins texturés). Une personne autiste qui peut être submergée par certains stimuli peut se sentir à l’aise dans des espaces conçus avec une acoustique contrôlée et des transitions lumineuses douces. Les personnes âgées dont les sens sont diminués bénéficient d’un aménagement de l’environnement qui peut être lu par plusieurs sens à la fois : un contraste visuel fort, une acoustique claire et des odeurs distinctives peuvent compenser la perte sensorielle et déclencher la mémoire. Concevoir pour tous les âges et tous les types de neurones signifie prendre en compte les besoins sensoriels : une bibliothèque peut par exemple comprendre une salle de lecture à l’éclairage tamisé et au son réduit pour ceux qui ont besoin de calme, tout en offrant un salon ensoleillé et aéré pour les autres – une taille unique ne convient pas à tous, mais un spectre d’ environnements sensoriels peut le faire. Comme l’a fait remarquer un architecte, « le monde a désespérément besoin d’espaces spirituels et significatifs qui équilibrent la créativité intellectuelle avec une affinité humaniste pour le matériel et le tactile ». En d’autres termes, après des décennies de conception parfois trop cérébrale ou purement pragmatique, nous aspirons à des espaces avec une âme – et l’âme vient de l’interaction avec nos sens et nos émotions.

Concevoir des espaces multisensoriels ne consiste pas à ajouter de la complexité pour le plaisir ; c’est une question d’intentionnalité et d’authenticité. Il faut que les architectes pensent comme des compositeurs ou des chorégraphes d’atmosphères. C’est l’ambiance générale qui résonne, comme le décrit Peter Zumthor dans son concept d ‘ »atmosphères » : « Nous percevons les atmosphères grâce à notre sensibilité émotionnelle… en une fraction de seconde, nous avons ce sentiment à propos d’un lieu ». Ce sentiment naît de la synergie simultanée de toutes les entrées sensorielles. Une conception réussie traduit ces apports en un sentiment cohérent de paix, de dynamisme, de respect ou de plaisir. Lorsque tous les éléments – la vue, le son, le toucher, l’air – sont en harmonie, l’atmosphère est palpable et puissante. Comme le dit Zumthor, elle « colle à votre mémoire et à vos émotions « . Pensez aux espaces que vous chérissez le plus : vous vous souvenez probablement de la lumière qui pénètre dans votre pièce préférée, du craquement du parquet, de l’odeur de l’été qui passe par la fenêtre. L’architecture que nous aimons met en scène les moments de la vie précisément parce qu’elle stimule nos sens et fournit une toile de fond riche pour notre mémoire.

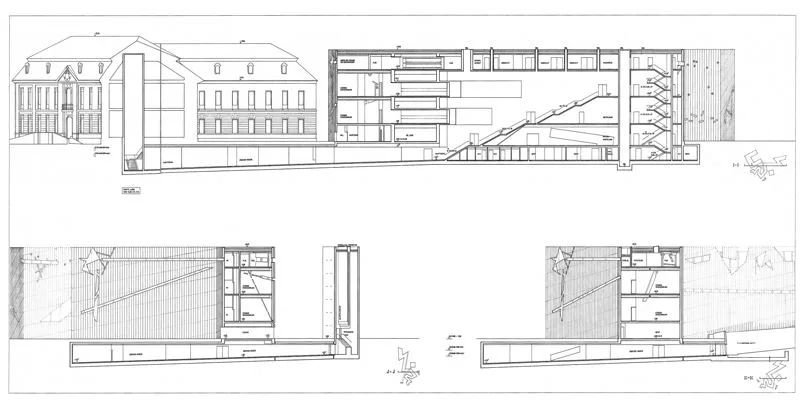

Concrètement, le mouvement en faveur de l’architecture sensorielle influence l’enseignement et la pratique professionnelle. Des appels sont lancés aux architectes pour qu’ils développent des « boîtes à outils sensorielles » – des listes de contrôle ou des lignes directrices en matière de conception qui permettent aux projets de prendre en compte chaque sens à chaque étape (de la planification du site – en tenant compte du bruit et du vent – à la sélection des matériaux et à la conception de l’éclairage). Certaines entreprises avant-gardistes cartographient littéralement les expériences sensorielles sur des dessins : des diagrammes sensoriels indiquant où se situent les sons calmes et intenses, les zones chaudes et froides, les lignes de vue clés ou les points de contact. L’Académie fait le lien entre les neurosciences et l’architecture grâce à des recherches sur la manière dont les différents types de cerveau (neurotypique, neurodégénératif) réagissent aux stimuli de l’environnement. Ce domaine émergent de la neuro-architecture utilise les connaissances scientifiques pour valider les décisions de conception qui semblent intuitivement justes – par exemple, en confirmant que l’accès aux sons de la nature réduit les hormones de stress, ou que certains spectres de lumière favorisent les rythmes circadiens et un meilleur sommeil pour les patients des hôpitaux. Les marques de conception et les normes de construction (telles que la certification WELL) incluent désormais explicitement des critères sensoriels tels que le confort acoustique, les éléments biophiliques (pour une connexion visuelle et olfactive avec la nature), le confort thermique et olfactif comme mesures de la qualité d’un bâtiment.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’architecte ou le concepteur ? Cela signifie qu’il faut élargir sa palette. Cela signifie qu’il ne faut pas se contenter de regarder les rendus lors des revues de conception, mais qu’il faut se poser la question suivante : « Comment se sentira-t-on en marchant ici ? Comment se sentira-t-on en marchant ici? Y aura-t-il un léger son ou un écho ? Quelle sera l’odeur du matériau lorsque le soleil le réchauffera ? Une personne aux yeux bandés peut-elle encore apprécier cet espace par le toucher et l’ouïe ? En posant ces questions, nous éloignons les conceptions de l’esthétique bidimensionnelle pour aller vers une immersion sensorielle totale. Cela ne coûte pas nécessairement plus cher ; il s’agit souvent de choix réfléchis et parfois de retenue (par exemple, laisser entrer une brise plutôt que de fermer une fenêtre). Il peut même s’avérer nécessaire de collaborer avec d’autres personnes (ingénieurs acoustiques, concepteurs d’éclairage, architectes paysagistes (pour les senteurs et les textures végétales)) dès le début de la phase de conception, afin que tous les aspects sensoriels soient développés de manière holistique.

L’objectif ultime est de créer des environnements qui nourrissent l’esprit humain. À une époque où les expériences numériques et la réalité virtuelle sont de plus en plus omniprésentes, la réalité tactile et tangible de l’architecture offre quelque chose d’irremplaçable. Comme l’observe l’architecte Kengo Kuma, il fut un temps où nous traitions l’architecture comme un spectacle médiatique visuel, mais « les gens reviennent à la vie réelle des cinq sens[…]. On attend des architectes qu’ils conçoivent pour ces sens ». En effet, après avoir été isolés derrière des écrans, les gens désirent des espaces réels où ils peuvent entendre le murmure de la foule, sentir l’air, l’odeur des arbres, toucher les briques brutes. C’est précisément cette présence incarnée qui est le don de l’architecture – comme le dit passionnément Daniel Libeskind « nous ne sommes pas seulement des esprits, nous sommes des corps… nous sommes incarnés ; c’est une expérience viscérale » et il nous rappelle que les bâtiments doivent activer non seulement notre esprit, mais aussi notre chair et notre sang.

Concevoir avec les sens, c’est concevoir pour la vie. Il s’agit de créer des espaces qui reflètent la richesse du monde naturel et la diversité de la perception humaine. Une approche multisensorielle encourage l’architecture à ralentir et à s’adapter : l’éclat du soleil de l’après-midi sur un mur, le bruit de la pluie sur un puits de lumière, le parfum du jasmin près d’une entrée, la fraîcheur de la pierre qui invite la main – ces détails peuvent être aussi importants que la grande forme. En construisant l’avenir, n’oublions pas que l’environnement bâti est en fin de compte une scène pour les expériences humaines. En faisant appel à tous les sens, nous enrichissons ces expériences et reconnectons l’architecture à ce que signifie être pleinement et sensuellement vivant dans un lieu. Ce faisant, nous créons une architecture qui ne se contente pas d’être belle, mais qui se sent bien – une architecture de l’expérience humaine complète, où le design et la vie sont parfaitement imbriqués.

En savoir plus sur Dök Architecture

Subscribe to get the latest posts sent to your email.