L’architecture post-catastrophe est un domaine spécialisé qui se concentre sur la conception et la construction de bâtiments et de communautés à la suite de catastrophes telles que les tremblements de terre, les inondations, les ouragans, etc. Ce domaine de l’architecture ne se contente pas de répondre aux besoins immédiats en matière d’abris, mais met également l’accent sur la création de structures résilientes capables de résister à de futures catastrophes. Alors que notre monde est confronté à des défis environnementaux croissants, la compréhension de l’architecture post-catastrophe devient cruciale pour assurer la sécurité, la durabilité et le bien-être de la communauté.

Définition de l’architecture post-catastrophe

L’architecture post-catastrophe englobe les stratégies, les conceptions et les pratiques liées à la reconstruction et à la réhabilitation des structures et des communautés après une catastrophe. Cette branche de l’architecture prend en compte non seulement la reconstruction physique des habitations et des infrastructures, mais aussi le rétablissement social, émotionnel et économique des communautés touchées. Elle vise à créer des espaces qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais qui favorisent également la guérison et la résilience des habitants. En intégrant des considérations culturelles et environnementales locales, l’architecture post-catastrophe cherche à rétablir un sentiment de normalité tout en préparant les défis futurs.

Importance de la résilience en architecture

La résilience architecturale désigne la capacité des bâtiments et des sociétés à résister, à s’adapter et à se remettre d’événements défavorables. Ce concept devient de plus en plus vital à mesure que le changement climatique entraîne des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus graves. L’architecture résiliente est conçue pour minimiser les dommages et faciliter un rétablissement rapide, permettant aux sociétés de revenir plus vite à la normale. Il s’agit notamment d’utiliser des matériaux résistants, d’intégrer des conceptions flexibles et de planifier les risques potentiels futurs. L’importance de la résilience réside dans sa capacité à sauver des vies, à réduire les pertes économiques et à promouvoir un sentiment de sécurité parmi les résidents, contribuant ainsi à la durabilité des communautés.

Contexte historique et évolution

L’évolution de l’architecture post-catastrophe remonte aux civilisations anciennes, où les communautés appliquaient des stratégies simples pour reconstruire après des événements tels que des inondations ou des tremblements de terre. Au Japon, par exemple, les structures traditionnelles en bois étaient conçues pour osciller pendant les tremblements de terre, démontrant ainsi les premières formes de résilience. Au fil des siècles, la technologie et les matériaux ont évolué, tout comme les réponses architecturales aux catastrophes. Le XXe siècle a connu un changement significatif avec l’introduction de principes d’ingénierie et de matériaux modernes, permettant des conceptions plus innovantes. Les catastrophes récentes telles que l’ouragan Katrina et le tremblement de terre en Haïti ont encore souligné la nécessité de pratiques architecturales résilientes et ont conduit à une réévaluation globale de la façon dont nous concevons pour la préparation aux catastrophes et la reprise après sinistre.

Principes clés de la conception résiliente

La conception résiliente est guidée par plusieurs principes clés qui garantissent que les bâtiments et les communautés peuvent résister aux catastrophes et s’en remettre efficacement. L’un des principes clés est la redondance, qui implique la création de systèmes multiples pour les fonctions essentielles telles que l’approvisionnement en eau et en électricité. Ainsi, en cas de défaillance d’un système, d’autres peuvent prendre le relais. Un autre principe est la flexibilité, qui permet aux structures et aux espaces de s’adapter à une variété d’utilisations au fil du temps. En outre, le concept de durabilité joue également un rôle crucial ; les conceptions résilientes intègrent souvent des ressources renouvelables et des technologies à haut rendement énergétique, réduisant ainsi l’impact sur l’environnement tout en augmentant la résilience de la communauté. Ces principes se conjuguent pour créer des environnements qui non seulement protègent contre les catastrophes, mais favorisent également la santé et le bien-être à long terme.

Aperçu des études de cas

L’étude d’exemples concrets d’architecture post-catastrophe fournit des indications précieuses sur les pratiques efficaces et les solutions innovantes. La reconstruction de la Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina est un exemple notable où les architectes se sont concentrés sur la construction de maisons au-dessus des niveaux d’inondation et sur l’intégration d’espaces communautaires qui encouragent les interactions sociales. Un autre exemple est la reconstruction de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, après le tremblement de terre dévastateur de 2011. Ici, les conceptions ont mis l’accent sur les matériaux durables et la résilience de la communauté, transformant les défis en opportunités d’amélioration. Ces études de cas montrent comment des interventions architecturales réfléchies peuvent transformer le rétablissement après une catastrophe en une chance de renouveau et de croissance, inspirant les communautés à reconstruire plus fort et dans l’unité.

En résumé, l’architecture d’après-catastrophe est un domaine à multiples facettes qui allie l’expertise technique à une compréhension profonde des besoins humains et de la dynamique des communautés. Pour l’avenir, les principes et les pratiques de cette discipline joueront un rôle important dans la création de sociétés plus sûres et plus résilientes dans le monde entier.

Principaux défis en matière de conception post-catastrophe

Concevoir des bâtiments et des espaces après une catastrophe ne consiste pas seulement à reconstruire, mais aussi à repenser la façon dont nous construisons pour créer de la résilience et de la durabilité. Chaque scénario post-catastrophe présente des défis uniques qui nécessitent des approches réfléchies. Ces défis peuvent être classés en plusieurs catégories : considérations environnementales, contraintes économiques, facteurs sociaux et culturels, questions réglementaires et politiques, et limites technologiques. La compréhension de ces défis est cruciale pour les architectes, les urbanistes et les communautés qui souhaitent reconstruire efficacement.

Considérations environnementales

L’environnement joue un rôle crucial dans la conception de l’après-catastrophe. Les catastrophes telles que les ouragans, les tremblements de terre et les inondations peuvent modifier considérablement les paysages et nécessitent une réévaluation des impacts environnementaux dans le processus de reconstruction. Les architectes doivent privilégier les pratiques durables qui respectent l’écosystème. Il s’agit notamment d’évaluer la stabilité des sols, le drainage de l’eau et le climat local afin de s’assurer que les nouvelles structures peuvent résister aux événements futurs.

Par exemple, après l’ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans s’est attachée à reconstruire les zones humides pour absorber les ondes de tempête, démontrant ainsi que l’intégration de considérations environnementales dans la conception peut améliorer la sécurité et la résilience. En utilisant des matériaux et des techniques qui réduisent l’empreinte carbone et favorisent l’efficacité énergétique, les architectes contribuent non seulement à l’amélioration des communautés, mais aussi à la santé environnementale à long terme.

Contraintes économiques

Les facteurs économiques constituent souvent l’un des défis les plus importants dans la conception d’un projet post-catastrophe. Le financement de la reconstruction peut être limité et les communautés peuvent avoir du mal à obtenir les ressources nécessaires à la reconstruction. Cette pression financière oblige les architectes et les planificateurs à faire des choix difficiles, souvent en conciliant qualité et accessibilité financière.

Dans de nombreux cas, les travaux de reconstruction sont financés par des subventions gouvernementales, des paiements d’assurance et des dons. Cependant, ces fonds ne couvrent pas toujours tous les besoins et peuvent conduire à des compromis en matière de conception. Par exemple, à la suite du tremblement de terre en Haïti, de nombreux bâtiments ont été reconstruits avec des matériaux moins chers, sans ingénierie appropriée, ce qui les a rendus vulnérables à de futures catastrophes. Cela souligne la nécessité de trouver des solutions financières innovantes qui permettent aux sociétés d’investir dans des conceptions résilientes et durables, en veillant à ce que les bâtiments puissent résister à la fois au temps et à la nature.

Facteurs sociaux et culturels

Chaque société a sa propre identité culturelle et celle-ci doit être respectée dans la conception de l’après-catastrophe. La reconstruction après une catastrophe n’est pas seulement une question de structures physiques ; il s’agit aussi de restaurer un sentiment de lieu et d’appartenance. Les architectes doivent relever le défi d’intégrer les valeurs communautaires, la signification historique et les traditions locales dans leurs projets.

Par exemple, après le tsunami de l’océan Indien, la ville côtière indonésienne de Banda Aceh a entrepris un projet de reconstruction qui honorait le patrimoine culturel de la région. Les nouvelles conceptions ont intégré des styles architecturaux traditionnels et des espaces publics qui ont encouragé l’interaction entre les communautés. Cette approche a permis non seulement de régénérer le paysage physique, mais aussi de revitaliser l’esprit et l’identité de la communauté en reconnaissant l’importance des considérations sociales et culturelles dans le processus de conception.

Questions réglementaires et politiques

Naviguer dans les cadres réglementaires et les politiques peut être une tâche décourageante dans la conception post-catastrophe. Chaque région possède ses propres codes de construction, lois de zonage et politiques qui dictent la manière dont la reconstruction peut se dérouler. À la suite d’une catastrophe, il peut être nécessaire de réévaluer ces réglementations pour permettre des conceptions plus souples et plus innovantes.

Par exemple, dans les zones inondables, les codes de construction devront peut-être être adaptés pour encourager les structures surélevées capables de résister à la montée des eaux. En outre, les politiques qui encouragent la participation des communautés au processus de planification peuvent conduire à des conceptions qui répondent mieux aux besoins des résidents. Au Japon, après le tsunami, la révision des réglementations par le gouvernement pour donner la priorité aux infrastructures résistantes aux catastrophes est un exemple de la manière dont des changements politiques efficaces peuvent conduire à des communautés plus sûres.

Limites technologiques

La technologie joue un rôle essentiel dans l’architecture moderne, mais la conception après une catastrophe se heurte souvent à des limites technologiques. L’accès aux matériaux et techniques de construction avancés peut être limité dans les zones sinistrées, ce qui rend le processus de reconstruction difficile. En outre, la main-d’œuvre locale peut ne pas avoir les compétences nécessaires pour utiliser les nouvelles technologies, ce qui entraîne une dépendance à l’égard des anciennes méthodes.

Des solutions innovantes telles que la construction modulaire et l’impression 3D ont le potentiel de révolutionner notre approche de la reconstruction, mais ces technologies doivent être accessibles et pratiques pour les communautés concernées. Par exemple, l’utilisation du bambou comme matériau de construction durable après le tremblement de terre au Népal a montré comment les méthodes traditionnelles peuvent être adaptées aux techniques modernes pour créer des structures durables. Cela souligne la nécessité d’une approche équilibrée qui utilise à la fois les nouvelles technologies et les pratiques locales pour renforcer les efforts de reconstruction.

En conclusion, la conception post-catastrophe implique de naviguer dans un paysage complexe de défis. En comprenant et en prenant en compte les considérations environnementales, les contraintes économiques, les facteurs sociaux et culturels, les questions réglementaires et les limites technologiques, les architectes et les planificateurs peuvent créer des communautés résilientes et durables qui ne se contentent pas de se remettre d’une catastrophe, mais qui prospèrent par la suite.

Des solutions architecturales innovantes

L’architecture est en constante évolution, poussée par le besoin d’efficacité, de durabilité et d’adaptabilité. Des solutions architecturales innovantes remodèlent la façon dont nous construisons et vivons dans les espaces, en relevant les défis contemporains tels que le changement climatique, l’urbanisation et la pénurie de ressources. Ces solutions améliorent non seulement la fonctionnalité, mais aussi la qualité de vie des occupants et des communautés. Explorons quelques-unes des innovations les plus passionnantes de l’architecture d’aujourd’hui.

Bâtiments modulaires et préfabriqués

Les structures modulaires et préfabriquées révolutionnent le secteur de la construction en offrant un moyen plus rapide et plus efficace de construire. Contrairement aux méthodes de construction traditionnelles, qui impliquent souvent de longs délais et une main-d’œuvre intensive sur le chantier, la construction modulaire consiste à assembler des sections de bâtiments préparées à l’avance dans un environnement d’usine. Ces modules sont ensuite transportés sur le site et assemblés rapidement, ce qui réduit considérablement les délais et les coûts de construction.

L’un des principaux avantages de la construction modulaire est sa flexibilité. Les architectes peuvent concevoir différents types de modules qui peuvent être facilement combinés ou reconfigurés et répondre à différents besoins. Par exemple, les unités modulaires peuvent être utilisées pour tout, des maisons individuelles aux immeubles d’habitation à plusieurs étages. Cette approche permet également de réduire l’impact environnemental de la construction en limitant les déchets, car les matériaux peuvent être mesurés avec précision et utilisés en usine.

Des applications concrètes de la construction modulaire apparaissent dans le monde entier. Dans les villes qui connaissent une pénurie de logements, comme New York et Londres, des maisons modulaires sont rapidement construites pour offrir des options de vie abordables. Des entreprises comme Boxabl sont les pionnières de cette approche, montrant comment l’architecture moderne peut répondre à des demandes urgentes avec des solutions innovantes.

Matériaux et techniques durables

La durabilité en architecture va au-delà de la simple utilisation de matériaux respectueux de l’environnement ; elle englobe une approche holistique de la conception et de la construction. L’utilisation de matériaux durables tels que le bambou, le bois de récupération et l’acier recyclé contribue à réduire l’empreinte écologique des bâtiments. Ces matériaux sont souvent plus durables et nécessitent moins d’énergie que les matériaux de construction conventionnels.

Des techniques telles que la conception solaire passive, qui maximisent la lumière naturelle et minimisent la consommation d’énergie, font partie intégrante de l’architecture durable. En plaçant stratégiquement les fenêtres et en utilisant la masse thermique, les bâtiments peuvent maintenir des températures confortables sans avoir besoin de systèmes de chauffage ou de refroidissement dans une large mesure.

Un exemple intéressant d’architecture durable est le Bosco Verticale, ou forêt verticale, à Milan, en Italie. Ce complexe résidentiel comporte des balcons ornés de milliers d’arbres et de plantes, offrant aux résidents un espace vert et améliorant la qualité de l’air. Ces conceptions innovantes montrent comment l’architecture peut s’harmoniser avec la nature et promouvoir la durabilité sans compromettre l’esthétique.

Réutilisation adaptative des bâtiments existants

La réutilisation adaptative donne une nouvelle vie aux bâtiments anciens, les transformant en espaces fonctionnels qui répondent aux besoins contemporains tout en préservant leur signification historique. Cette approche permet non seulement de conserver les ressources, mais aussi de préserver le tissu culturel des communautés. Au lieu de démolir des bâtiments obsolètes, les architectes les réaffectent souvent à un usage moderne tout en conservant leur caractère d’origine.

La High Line, à New York, est un exemple remarquable de réutilisation adaptative. Cette ancienne ligne de chemin de fer surélevée a été transformée en un parc public dynamique qui intègre des espaces verts dans l’environnement urbain. Il s’agit d’un modèle de réutilisation créative des structures existantes par les villes pour améliorer la vie publique.

La réutilisation adaptative peut également être observée dans la conversion d’entrepôts en lofts ou en bureaux, où le charme industriel est conservé tout en offrant des équipements modernes. Cela permet non seulement de minimiser les déchets, mais aussi de promouvoir un sentiment d’appartenance, car ces bâtiments reflètent souvent l’histoire et l’identité de leur environnement.

Intégration de l’infrastructure verte

L’infrastructure verte favorise la durabilité et la résilience des villes en intégrant les systèmes naturels dans la planification urbaine. Cette approche comprend l’utilisation de toits verts, de jardins de pluie et de chaussées perméables qui aident à gérer les eaux de pluie, à réduire la chaleur urbaine et à améliorer la biodiversité. En intégrant la nature dans notre environnement bâti, nous améliorons la qualité de vie des citadins et réduisons les effets du changement climatique.

L’utilisation de toits verts sur les bâtiments urbains en est un exemple important. Ces toits végétalisés permettent non seulement d’isoler, mais aussi d’absorber l’eau de pluie et d’améliorer la qualité de l’air. En adoptant ce concept, des villes comme Chicago transforment leur horizon tout en promouvant la gestion de l’environnement.

En outre, les parcs et les corridors verts des zones urbaines constituent des écosystèmes vitaux, offrant des habitats et des zones de loisirs à la faune et à la flore. L’intégration de ces éléments naturels dans les paysages urbains souligne le lien important entre la nature et la vie urbaine, ce qui renforce l’engagement de la communauté et favorise des modes de vie plus sains.

La technologie intelligente au service d’une conception durable

La technologie intelligente redéfinit la flexibilité dans l’architecture, permettant aux bâtiments de s’adapter à leur environnement et d’améliorer le confort des occupants. L’intégration de dispositifs de l’internet des objets (IoT) permet de surveiller et de gérer en temps réel la consommation d’énergie, la sécurité et le climat intérieur. Cette technologie améliore non seulement l’efficacité, mais contribue également à la résilience globale des bâtiments face aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

Par exemple, les capteurs intelligents peuvent détecter les changements de température et d’humidité et régler automatiquement les systèmes de chauffage et de refroidissement afin d’optimiser la consommation d’énergie. Dans les zones inondables, la technologie intelligente peut assurer la sécurité et la préparation en avertissant les résidents de l’imminence d’un événement météorologique.

Un exemple inspirant de cette innovation est le Edge à Amsterdam, souvent cité comme l’un des bâtiments les plus intelligents au monde. Équipé d’un réseau sophistiqué de capteurs, le bâtiment surveille la consommation d’énergie, l’occupation et même la santé de ses occupants. Cette intégration transparente de la technologie permet non seulement d’améliorer l’efficacité du bâtiment, mais aussi de créer un environnement plus agréable et plus favorable pour ses utilisateurs.

Par conséquent, les solutions architecturales innovantes jouent un rôle crucial dans la construction d’un avenir durable. En adoptant la construction modulaire, les matériaux durables, la réutilisation adaptative, les infrastructures vertes et les technologies intelligentes, les architectes ne se contentent pas de répondre aux défis actuels, ils ouvrent également la voie à des sociétés résilientes et prospères. Ces développements soulignent le pouvoir de transformation de l’architecture et nous rappellent que les espaces dans lesquels nous vivons peuvent avoir un impact significatif sur nos vies et notre environnement.

Engagement de la communauté et participation des parties prenantes

L’engagement de la communauté et la participation des parties prenantes sont des éléments essentiels de la réussite des projets architecturaux. Ces pratiques garantissent que les voix de ceux qui seront affectés par un projet sont entendues et respectées. Lorsque les communautés sont activement impliquées dans les processus de conception et de planification, les bâtiments et les espaces qui en résultent ont plus de chances de répondre aux besoins et aux aspirations des personnes qui les utilisent.

Cette section traite de l’importance de la contribution des communautés, des processus de conception collaborative qui peuvent être utilisés, du rôle des programmes d’éducation dans la sensibilisation, de l’influence des gouvernements locaux et des ONG, et de l’importance de développer des stratégies de soutien à long terme pour les initiatives des communautés.

L’importance de l’apport de la communauté

Le retour d’information de la communauté est essentiel pour façonner des environnements qui répondent aux besoins de la population. Lorsque les concepteurs et les architectes recueillent l’avis des membres de la communauté, ils ont une meilleure idée de la culture, des préférences et des défis locaux. Ces informations permettent d’éviter des écueils potentiels, tels que la création d’espaces sous-utilisés ou impopulaires auprès de la communauté.

Prenons l’exemple du réaménagement d’un parc de quartier. Si les architectes se fient uniquement à leur jugement professionnel, ils risquent de négliger des éléments auxquels les habitants sont attachés, tels que des équipements de jeux pour les enfants ou des espaces de détente. En impliquant activement la communauté dans les discussions, les architectes peuvent créer un parc qui n’est pas seulement fonctionnel, mais aussi aimé par ses utilisateurs. Écouter la voix de la communauté encourage un sentiment d’appropriation et de fierté, ce qui conduit à un développement plus durable et plus significatif.

Processus de conception collaborative

Les processus de conception collaborative mettent l’accent sur le travail d’équipe entre les architectes, les membres de la communauté et les autres parties prenantes. Cette approche peut prendre diverses formes, telles que des ateliers, des charrettes ou des groupes de discussion, où différentes perspectives sont rassemblées et synthétisées en une vision cohérente.

La méthode « design thinking », qui encourage le retour d’information itératif, en est un bon exemple. Dans ce processus, les concepts initiaux sont partagés avec la communauté pour recueillir ses commentaires et des ajustements sont apportés en fonction de ses réponses. Ce cycle de retour d’information et d’affinage permet non seulement d’améliorer la conception, mais aussi d’instaurer une relation de confiance entre les architectes et les membres de la communauté. En fin de compte, la conception collaborative aboutit à des espaces qui reflètent l’identité et les aspirations de la communauté, et garantit que les projets sont pertinents et adoptés.

Programmes d’éducation et de sensibilisation

Les programmes d’éducation et de sensibilisation jouent un rôle important dans la promotion de la participation communautaire. Ces initiatives peuvent aider les habitants à comprendre l’importance de leur contribution et l’impact des décisions architecturales sur leur vie. Des ateliers, des séminaires et des campagnes d’information peuvent démystifier le processus de conception, le rendre accessible et invitant.

Par exemple, une ville pourrait organiser une série d’ateliers pour éduquer les habitants aux pratiques de construction durable. Informées de la manière dont les conceptions économes en énergie peuvent réduire les factures d’électricité et l’empreinte écologique, les communautés s’investissent davantage dans la promotion de ces caractéristiques dans les nouveaux développements. Ce partage des connaissances responsabilise les habitants et les encourage à participer activement aux discussions sur leur environnement bâti.

Rôle des autorités locales et des ONG

Les autorités locales et les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle crucial en facilitant l’engagement de la communauté et la participation des parties prenantes. Elles agissent souvent comme des intermédiaires, aidant à combler le fossé entre les architectes et les résidents. Les gouvernements peuvent fournir des plateformes pour le débat public afin que toutes les voix soient entendues, tandis que les OSC peuvent mobiliser les communautés pour qu’elles participent à ces dialogues.

Un exemple de cette collaboration peut être vu dans les projets de régénération urbaine, où les urbanistes et les ONG travaillent ensemble pour recueillir l’avis de la communauté sur les efforts de revitalisation. En organisant des forums publics et en s’engageant dans des activités de sensibilisation, ils peuvent s’assurer que les besoins des populations marginalisées sont pris en compte. Ce partenariat améliore non seulement le processus de conception, mais favorise également la cohésion sociale, car les membres de la communauté ont le sentiment que leurs préoccupations sont appréciées et prises en compte.

Stratégies de soutien à la communauté à long terme

Les stratégies de communication à long terme avec la communauté sont essentielles pour s’assurer que les projets architecturaux restent pertinents et utiles au fil du temps. Une fois qu’un bâtiment ou un espace public est achevé, il est essentiel de s’engager en permanence auprès de la communauté. Il peut prendre la forme de séances régulières de retour d’information, de comités d’entretien ou d’événements communautaires qui rassemblent les habitants.

Par exemple, un nouveau centre communautaire pourrait mettre en place un comité composé de résidents locaux qui pourraient apporter leur contribution à la programmation et à l’entretien. Cela permet non seulement d’entretenir l’installation, mais aussi de s’assurer que la communauté reste engagée et investie dans le succès du centre. En encourageant une culture d’engagement continu, les architectes et les planificateurs peuvent adapter les espaces à l’évolution des besoins et garantir leur adéquation pour les années à venir.

Par conséquent, l’engagement de la communauté et l’implication des parties prenantes sont fondamentaux pour créer des projets architecturaux réussis. En valorisant l’apport de la communauté, en adoptant des processus de conception collaboratifs, en éduquant le public et en encourageant un soutien continu, nous pouvons créer des espaces qui reflètent et répondent réellement aux besoins des communautés dans lesquelles ils vivent. De telles approches permettent non seulement d’améliorer l’environnement bâti, mais aussi de renforcer le tissu social des quartiers, ce qui se traduit par des communautés dynamiques et résilientes.

Études de cas d’architecture post-catastrophe réussie

Les catastrophes peuvent briser les sociétés, mais elles offrent également des opportunités de renouvellement et d’innovation architecturale. Grâce à une conception réfléchie et à une planification résiliente, les villes peuvent reconstruire non seulement les structures, mais aussi l’espoir et le sens de la communauté. En analysant diverses études de cas, cette recherche montre comment différentes régions réagissent aux événements catastrophiques et met en évidence les principes de résilience, de durabilité et d’engagement communautaire dans l’architecture post-catastrophe.

Nouvelle-Orléans : Reconstruire après l’ouragan Katrina

L’ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans en 2005, provoquant des inondations catastrophiques et des pertes humaines. Les conséquences de l’ouragan ont révélé non seulement la fragilité des infrastructures de la ville, mais aussi la profonde résilience de ses habitants. Le processus de reconstruction qui s’en est suivi a été marqué par un engagement non seulement à restaurer ce qui avait été perdu, mais aussi à accroître la capacité de la ville à résister aux tempêtes futures.

Les concepts clés de ce processus de reconstruction comprenaient la construction de bâtiments surélevés, l’amélioration des systèmes de drainage et l’intégration d’espaces verts pour absorber l’eau. Des projets tels que l’initiative « Make It Right », fondée par l’acteur Brad Pitt, se sont concentrés sur la création de logements durables et abordables utilisant des matériaux respectueux de l’environnement. Ces maisons sont conçues pour être durables, avec des caractéristiques telles que des fondations surélevées et des systèmes à haut rendement énergétique.

Outre les structures physiques, les travaux de reconstruction ont également mis l’accent sur l’apport de la communauté. Les résidents locaux ont été impliqués dans le processus de conception, en veillant à ce que les nouveaux développements reflètent l’héritage culturel des quartiers. Cette approche participative a favorisé un sentiment d’appropriation chez les habitants du quartier, ce qui est essentiel pour une reprise à long terme.

Japon : Résilience après le tremblement de terre et le tsunami

Le grand tremblement de terre de l’est du Japon a été l’un des plus puissants jamais enregistrés et a provoqué un tsunami dévastateur qui a entraîné des destructions massives et des pertes humaines. Après le séisme, le Japon s’est lancé dans un vaste effort de reconstruction qui a donné la priorité à la résilience et à la préparation aux événements futurs.

Les architectes et urbanistes japonais ont utilisé des principes de conception novateurs pour atténuer les effets du tsunami, en se concentrant sur l’élévation des bâtiments et l’intégration de digues et de barrières naturelles. Le concept de « villes résistantes aux catastrophes » est apparu, donnant la priorité non seulement à l’intégrité structurelle, mais aussi au bien-être de la communauté. La ville de Minamisanriku, par exemple, a réaménagé son paysage urbain avec des parcs surélevés et des espaces multifonctionnels pouvant servir d’itinéraires d’évacuation et de lieux de rassemblement communautaire.

Des technologies de pointe telles que des systèmes d’alerte précoce et des infrastructures intelligentes ont également été utilisées dans le processus de reconstruction. Ces améliorations permettent non seulement de protéger les habitants, mais aussi d’améliorer la qualité de vie en général, ce qui témoigne d’un engagement en faveur d’une amélioration continue de la préparation aux catastrophes.

Haïti : Reconstruire les communautés après le tremblement de terre

Le tremblement de terre en Haïti a provoqué des destructions massives, affectant non seulement les bâtiments mais aussi la vie de millions de personnes. Les efforts de reconstruction qui ont suivi ont démontré le profond potentiel de l’architecture centrée sur la communauté. Reconnaissant l’importance des connaissances et des ressources locales, les architectes et les organisations se sont attachés à reconstruire de manière à responsabiliser les habitants et à promouvoir la résilience.

Une initiative notable a été le travail de l’organisation à but non lucratif Architecture for Humanity, qui vise à créer des solutions de logement durable adaptées aux besoins des communautés. Ces maisons ont été conçues pour résister aux futurs tremblements de terre et ont été construites avec des matériaux d’origine locale, ce qui a permis non seulement de réduire les coûts, mais aussi de soutenir l’économie locale.

L’accent mis sur l’implication de la communauté a été crucial. Les habitants ont participé aux processus de conception et de construction, en veillant à ce que les nouveaux logements reflètent leurs besoins et leurs aspirations. Cette approche a permis de souligner l’importance de l’effort collectif face à l’adversité et de promouvoir un sentiment d’autonomie et de fierté au sein des communautés.

Christchurch : le rétablissement après les tremblements de terre

Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a subi une série de tremblements de terre dévastateurs qui ont causé des destructions et des pertes humaines considérables. Le redressement de la ville a impliqué un engagement à redessiner son paysage urbain et à transformer la tragédie en une opportunité d’innovation et de régénération.

Un aspect important des efforts de reconstruction de Christchurch a été l’intégration d’espaces temporaires et transitoires. Conçue comme une structure temporaire, la « cathédrale en carton » est devenue un symbole d’espoir et de résilience. Elle a démontré que la conception créative peut apporter des solutions immédiates lors de l’élaboration de structures permanentes.

La ville a également adopté une approche holistique de la reconstruction en intégrant la planification urbaine à l’engagement communautaire. La campagne « Share an Idea » a souligné l’importance de l’engagement public dans le façonnement de la ville, en invitant les habitants à donner leur vision de l’avenir de Christchurch. Cet esprit de collaboration a transformé le processus de reconstruction en un voyage collectif vers la revitalisation.

Indonésie : Initiatives de résilience aux tsunamis

Située le long de la ceinture de feu du Pacifique, l’Indonésie n’est pas étrangère aux catastrophes naturelles, en particulier aux tsunamis. Après le tsunami, le pays a mis en œuvre une série d’initiatives de résilience visant à améliorer la préparation aux catastrophes et la sécurité des communautés.

Un aspect important du redressement de l’Indonésie a été l’installation de systèmes d’alerte précoce qui utilisent une technologie avancée pour fournir des alertes en temps réel aux communautés côtières. Ces systèmes ont été associés à des programmes d’éducation communautaire qui informent les résidents sur les itinéraires d’évacuation et les protocoles de sécurité.

Sur le plan architectural, les efforts de reconstruction se sont concentrés sur la création de structures résistantes aux tsunamis, incorporant souvent des conceptions traditionnelles qui reflètent la culture locale tout en améliorant la sécurité. Par exemple, des maisons surélevées et des centres communautaires sont construits pour offrir un refuge sûr en cas de catastrophe potentielle. L’intégration d’espaces communautaires dans ces projets favorise un sentiment de solidarité et de préparation parmi les résidents.

Grâce à ces initiatives, l’Indonésie démontre le pouvoir de la résilience architecturale, en transformant les tragédies passées en leçons pour la préparation future et la force de la communauté.

En fin de compte, chacune de ces études de cas démontre le potentiel de transformation de l’architecture à la suite d’une catastrophe. En associant une conception innovante, un engagement communautaire et des pratiques durables, ces régions ont non seulement reconstruit leur environnement, mais aussi favorisé la résilience, ce qui les rend mieux préparées à relever les défis à venir.

Orientations futures de l’architecture post-catastrophe

Face à la multiplication des catastrophes naturelles, le concept d’architecture post-catastrophe évolue rapidement. Ce domaine vise non seulement à reconstruire, mais aussi à innover, en rendant les structures plus résistantes et les sociétés mieux préparées aux défis futurs. Pour l’avenir, plusieurs domaines clés émergent et façonneront l’avenir de l’architecture dans les zones sujettes aux catastrophes.

Tendances et innovations émergentes

L’architecture post-catastrophe connaît un regain de créativité et d’innovation. L’une des tendances les plus intéressantes est l’intégration de la technologie dans les processus de conception et de construction. Des concepts tels que la construction modulaire et l’impression 3D gagnent de plus en plus de terrain, ce qui permet d’apporter des réponses plus rapides et plus souples à la reprise après sinistre. Les unités modulaires peuvent être préfabriquées hors site et rapidement assemblées dans les zones sinistrées, ce qui réduit considérablement le temps de reconstruction.

En outre, l’utilisation de matériaux durables est de plus en plus répandue. Les architectes se tournent vers des matériaux recyclés et d’origine locale qui non seulement minimisent l’impact sur l’environnement mais soutiennent également les économies locales en créant des emplois. Des innovations telles que les matériaux biosourcés utilisant des substances organiques sont explorées pour leur potentiel d’amélioration des performances structurelles tout en restant respectueuses de l’environnement.

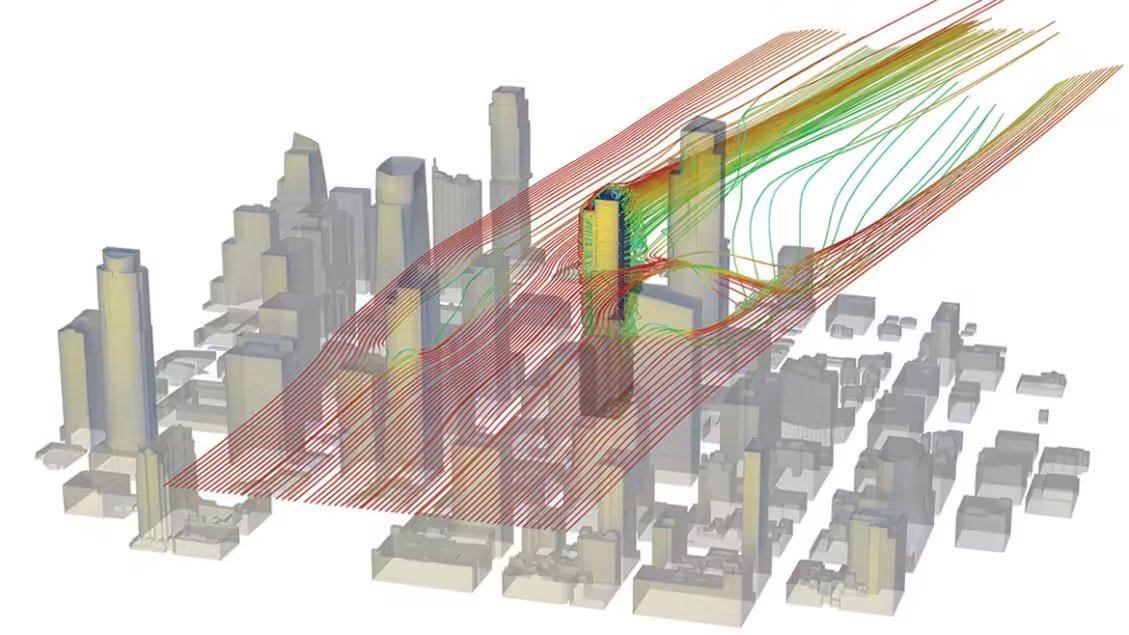

Une autre tendance importante est l’intégration de la technologie intelligente dans la conception des bâtiments. Les structures équipées de capteurs peuvent surveiller les conditions environnementales et l’intégrité structurelle, fournissant des données en temps réel qui peuvent servir de base aux mesures de maintenance et de sécurité. Cette intégration technologique permet non seulement d’accroître la résilience, mais aussi d’améliorer la sécurité et la fonctionnalité globales des bâtiments.

Le rôle de la politique et du financement dans la résilience

Le rôle de la politique et du financement dans l’élaboration d’une architecture résiliente à la suite d’une catastrophe ne peut être ignoré. Les gouvernements et les institutions jouent un rôle crucial dans l’établissement de cadres qui favorisent une conception résiliente. Les politiques qui donnent la priorité à la préparation aux catastrophes et au relèvement peuvent influencer la manière dont les fonds sont alloués aux efforts de reconstruction.

Par exemple, certaines régions ont mis en place des codes de construction stricts qui exigent que les nouvelles constructions répondent à des normes de résilience. Ces codes se concentrent souvent sur des facteurs tels que la résistance au vent, la résistance aux inondations et la sécurité sismique. Parallèlement, les initiatives de financement qui soutiennent les pratiques de construction innovantes peuvent aider les communautés à passer à des méthodes plus durables. Les subventions et les incitations à l’adoption de technologies vertes dans la construction peuvent accélérer la transition vers la résilience.

En outre, la participation des communautés à l’élaboration des politiques est essentielle. L’implication de la population locale dans le processus de planification garantit le respect des besoins spécifiques et des contextes culturels des communautés. Cette approche participative peut conduire à des résultats plus efficaces et plus durables, car elle favorise un sentiment d’appropriation et de responsabilité chez les résidents.

Impact du changement climatique sur la conception

Alors que le changement climatique continue de poser des menaces importantes, son impact sur la conception architecturale devient de plus en plus évident. Les architectes ont désormais pour mission de s’occuper non seulement des interventions d’urgence en cas de catastrophe, mais aussi des effets à long terme du changement climatique. L’élévation du niveau des mers, l’augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et l’évolution des schémas climatiques sont autant de questions qu’il convient d’intégrer dans la conception.

Le concept de conception sensible au climat est l’une des approches permettant de relever ces défis. Il s’agit de créer des bâtiments capables de s’adapter à l’évolution des conditions environnementales. Par exemple, les structures peuvent incorporer des fondations surélevées pour réduire les risques d’inondation ou utiliser des matériaux plus résistants aux fluctuations de température.

L’architecture paysagère joue également un rôle important dans l’adaptation au climat. Les toits verts, les revêtements perméables et les espaces verts urbains peuvent contribuer à la gestion des eaux de ruissellement, à la réduction des îlots de chaleur urbains et à l’augmentation de la biodiversité. Ces stratégies ne se contentent pas de protéger les bâtiments, elles contribuent également à rendre les écosystèmes urbains plus sains.

Les leçons tirées des catastrophes récentes

Les catastrophes récentes ont permis de tirer des leçons inestimables qui façonnent l’avenir de l’architecture post-catastrophe. La dévastation causée par les ouragans, les tremblements de terre et les incendies de forêt a souligné l’importance de la préparation et la nécessité de stratégies d’adaptation.

Par exemple, les conséquences de l’ouragan Katrina ont révélé des lacunes importantes dans les infrastructures et les systèmes d’intervention d’urgence. En réponse, de nombreuses villes ont réorganisé leurs plans de préparation aux catastrophes pour y inclure des itinéraires d’évacuation plus robustes et de meilleurs systèmes de communication.

En outre, le concept de « mieux construire » a également gagné du terrain, soulignant la nécessité d’améliorer les conceptions antérieures plutôt que de simplement les restaurer. Les sociétés qui pratiquent cette philosophie sont souvent mieux équipées pour faire face aux catastrophes futures. Par exemple, au Japon, après le tremblement de terre et le tsunami, des barrières anti-tsunami et des bâtiments antisismiques ont été construits dans le cadre des efforts de reconstruction, démontrant ainsi l’engagement en faveur de la résilience.

Vision pour des sociétés résilientes et durables

En se tournant vers l’avenir, la vision de sociétés durables et résilientes est celle d’une architecture qui s’harmonise avec l’environnement et améliore la qualité de vie des habitants. Cette vision souligne l’importance non seulement des structures physiques, mais aussi de la résilience sociale et économique.

Les sociétés durables se caractérisent par leur capacité à s’adapter à des conditions changeantes tout en maintenant un équilibre avec la nature. Elles intègrent des espaces verts, soutiennent les économies locales et favorisent la cohésion sociale. Il est important que la conception durable prenne également en compte la santé et le bien-être des habitants en intégrant des éléments tels que l’éclairage naturel, la ventilation et l’accès à la nature.

En outre, l’éducation et la sensibilisation sont essentielles à la construction de communautés résilientes. Informer les habitants sur la préparation aux catastrophes, les pratiques durables et l’engagement communautaire peut créer une culture de la résilience. En encourageant le sens de la responsabilité collective, les communautés peuvent mieux se préparer et répondre aux défis futurs.

En conclusion, l’avenir de l’architecture post-catastrophe est plein de possibilités. En adoptant l’innovation, en s’engageant dans une réforme politique, en s’attaquant au changement climatique, en tirant les leçons des expériences passées et en imaginant des communautés durables, nous avons la possibilité de créer des environnements qui ne sont pas seulement résilients, mais prospères.

En savoir plus sur Dök Architecture

Subscribe to get the latest posts sent to your email.