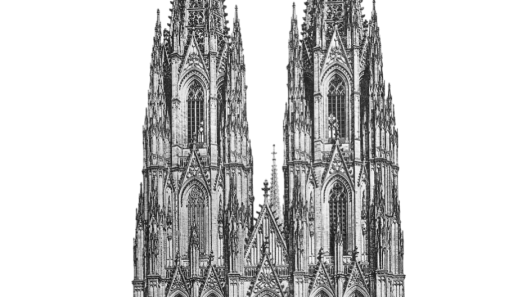

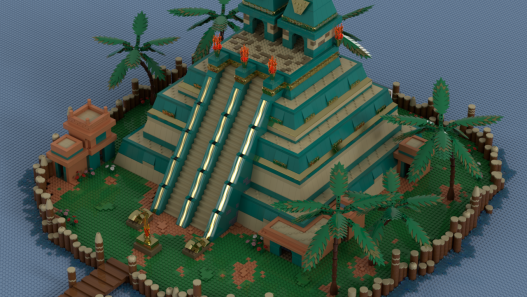

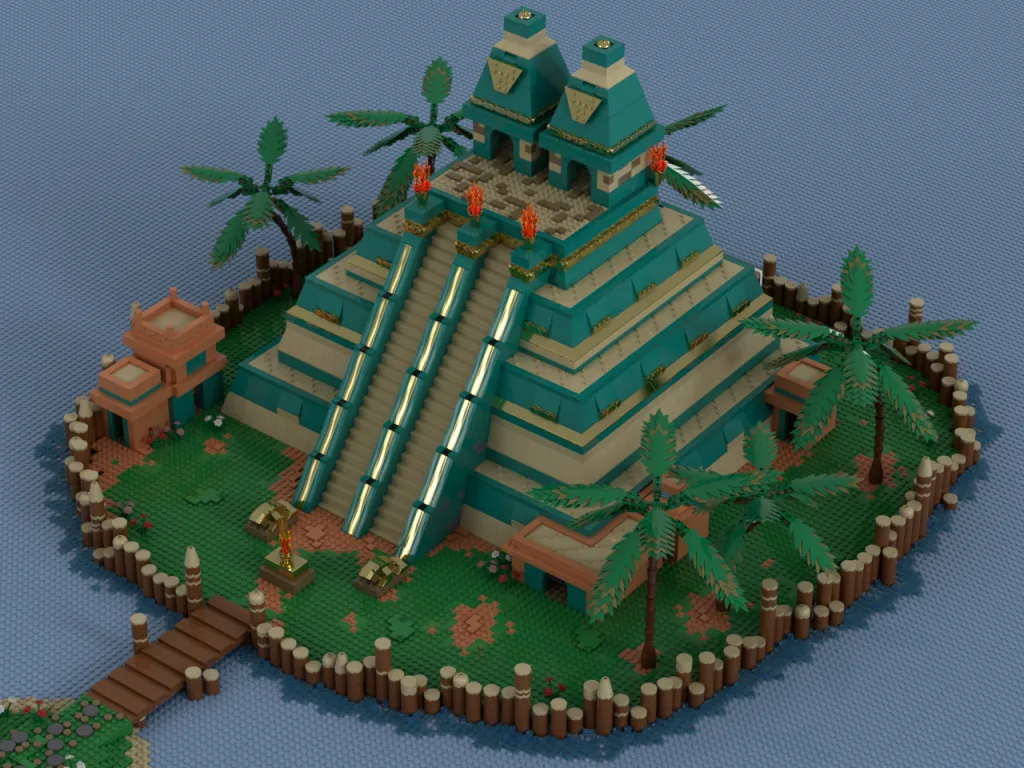

Die imposanten Aztekenpyramiden sind weit mehr als nur Grabdenkmäler: Sie verschlüsseln die kosmologische Vision ihrer Erbauer. Für die Mexikaner war die Große Pyramide „Huey Teocalli” – der Große Tempel – das Zentrum des rituellen Universums, eine echte „Achse der Welt”, die aus drei Ebenen (Himmel, Erde und Unterwelt) bestand, „an denen sich die vier Himmelsrichtungen vereinigten”. Diese Vertikalität wird durch den stufenförmigen Bau ausgedrückt: Die aufeinanderfolgende Anordnung von Plattformen und Treppen bildet den Aufstieg vom Irdischen zum Göttlichen nach. Wie Wissenschaftler feststellen, waren Pyramiden „künstliche Berge, die die Menschen ihren Göttern im Himmel näherbrachten”. Auf ihren Gipfeln standen Zwillings-Tempel – im Süden für Huitzilopochtli (Kriegsgott, Mittagssonne) und im Norden für Tlaloc (Regengott, Morgensonne) –, wodurch die legendäre Dualität der heiligen Berge (Tonacatepetl/Coatlicue) in der aztekischen Kosmologie wiederbelebt wurde.

Die Ausrichtung der Pyramide bestätigt ebenfalls diese himmlische Verbindung. Der Templo Mayor von Tenochtitlán ist nach astronomischen Ereignissen ausgerichtet: Jüngste Untersuchungen zeigen, dass die Achsen der Pyramide auf den Sonnenuntergang am 9. April und 2. September ausgerichtet sind, wichtige Daten im Mexica-Kalender. Jede Stufe erhebt den Eingeweihten auf eine Ebene des Kosmos, und die Pyramidenfronten spiegeln die Sonnenbahn genau wider und schaffen so einen Dialog aus Stein zwischen der Erde und der Himmelsgewölbe. Die einfache geometrische Form ist also nicht willkürlich: Sie ist eine vertikale kosmische Karte, ein symbolisches Programm, das in die architektonische Gestaltung selbst eingeschrieben ist. Wie der Archäologe Michel Graulich hervorhebt, war die aztekische Pyramide aufgrund der gleichzeitigen Verehrung von Huitzilopochtli und Tlaloc „doppelt“ und vereinte ihre Gegensätze (Sonne und Regen) in einem einzigen Monument. Kurz gesagt, die Pyramidenstruktur überträgt das Bild der vorspanischen Welt in Stein: einen hierarchischen und dreiteiligen Kosmos, in dem das monumentale Bauwerk als Brücke zwischen Menschen und Göttern fungiert…

Materialien und Umwelt: Nachhaltigkeit von unseren Vorfahren

Trotz ihres legendären Aussehens wurden die Aztekenpyramiden auf pragmatische Weise an die Umgebung angepasst. Zunächst einmal verwendeten sie reichlich lokale Materialien: Tezontle, ein poröses und leichtes Vulkangestein, war aufgrund seiner hohen Festigkeit und leichten Bearbeitbarkeit das vorherrschende Baumaterial für Tempel und Plattformen. An wichtigen Stellen wie Mauern, Fundamenten und tragenden Blöcken wurde es mit hartem Basalt oder Andesit kombiniert, um die Festigkeit dieser magmatischen Gesteine zu nutzen. Auf diese Weise spiegelt jede Schicht eine sinnvolle Auswahl geologischer Ressourcen wider: Tezontle-Hohlräume, die das Gewicht reduzieren und den Mörtel halten, wechseln sich mit festen Basaltschichten für die Fundamente ab.

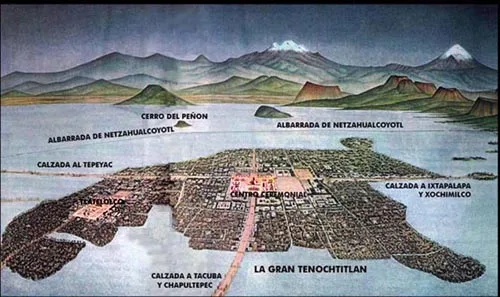

Die aztekischen Ingenieure verwandelten die Insel Tenochtitlán in eine künstliche Festung. Moderne Fotos und Illustrationen des Tals von Mexiko zeigen die von Kanälen und Chinampas umgebene Stadt und betonen die innige Verbindung zwischen Wasser und Architektur. Ausgrabungen vor dem weichen Boden des Texcoco-Sees haben gezeigt, dass die Mexikaner zur Stützung ihrer Gebäude mehrere Meter hohe Holspieße in den Boden rammten und diese mit verdichtetem Boden und Tezontle bedeckten. Wie Fray Diego Durán beschrieb, „schufen sie zwischen diesen Pfählen mit Erde und Steinen ein Fundament über dem Wasser … und legten dann die Fundamente auf diese Platte“. Diese kombinierte Methode – Pfähle + Seefüllung – schuf stabile Plattformen auf dem Schlamm; bei jeder Überschwemmung stieg der Pegel um Tonnen von Material. Tatsächlich zeigen neuere Untersuchungen, dass der Boden des Templo Mayor im Jahr 1390 etwa 9 Meter tiefer lag als 1521, was eine kontinuierliche Aufschüttung mit Erde und Tezontle über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert bedeutet.

Die hydraulische Integration war noch ausgefeilter. Die Mexikaner entwarfen für den Anbau Chinampas (künstliche Inseln) und schwimmende Gärten, die überschüssige Feuchtigkeit ableiteten und Nahrungsmittel produzierten, während sie den Boden anhoben. Um Süß- und Salzwasser zu trennen und die Stadt vor hohen Gezeiten zu schützen, bauten sie Kanäle und Dämme (wie den berühmten Albarradón) und schufen so ein städtisches Netz inmitten des Wassers. Dieses Netz ermöglichte den effizienten Transport von Gütern und Personen: Auf den Kanälen verkehrten Kanus, die enorme Lasten befördern konnten – ein einzelner Ruderer konnte mit einem Kanu etwa 1.200 kg transportieren, was 50 Mal mehr war, als eine Person zu Fuß tragen konnte (23 kg).

Auf diese Weise wurde die Stadt unter optimaler Nutzung der natürlichen Ressourcen versorgt und erbaut. Diese alten Strategien bieten Lehren in Sachen Nachhaltigkeit: Die Verwendung von lokalem Vulkangestein (geringer Transport-Fußabdruck), der Einsatz von schwimmenden Fundamenten und intelligente Entwässerung sind Paradigmen, die heute in vielen Anwendungen passiver und widerstandsfähiger Architektur in ungünstigen Klimabedingungen wieder aufgegriffen werden. Mit anderen Worten: Die Bautechniken der Azteken – von mit Vulkanasche gefüllten Lehmziegeln über Stufenböden bis hin zu wasserbasierten Fundamenten – nehmen moderne Herausforderungen wie das Bauen auf unebenem Boden oder die Verwendung effizienter endemischer Materialien vorweg.

Städtische Choreografie: Pyramiden und soziale Rituale

In der aztekischen Stadt war die Pyramide nicht nur ein geschlossener Sockel, sondern eine öffentliche Bühne, die das kollektive Leben widerspiegelte. Der Hauptzeremonienplatz von Tenochtitlán befand sich im Zentrum der Insel, in einem großen, von Mauern umgebenen, viereckigen, mit Steinen gepflasterten Innenhof. Dieser heilige Ort war durch drei Tore, die zu den Außenposten (Tepeyac im Norden, Tlacopan im Westen und Iztapalapa im Süden) ausgerichtet waren, mit der Stadt verbunden. Diese Wege waren nicht nur Handelswege, sondern auch Passagenachsen: Die Gläubigen betraten das religiöse Zentrum zu Fuß oder mit dem Kanu über diese Wege. Auf diese Weise manipulierte der Stadtplan den Fluss: Die Menschenmengen, die über einen der Durchgänge kamen, betraten den zentralen Zeremonienhof, wo sie mit der Größe des Tempels konfrontiert wurden.

Der große Platz im Inneren des Bezirks wurde vom Templo Mayor mit seinem doppelten Altar dominiert, der im Osten Huitzilopochtli und Tlaloc gewidmet war. Weitere rituelle Gebäude waren um ihn herum angeordnet: im Norden das Haus der Adler (ein Ort der Buße für die Tlatoanis), im Süden der Tezcatlipoca-Tempel, davor der kreisförmige Tempel von Ehécatl-Quetzalcóatl und ein Ballspielplatz; dahinter stand der imposante Huey Tzompantli, eine Mauer, an der die Schädel der Opfer aufgereiht waren. Dieser Komplex fungierte als Theaterensemble. Die sozialen Gruppen hatten ihre eigenen zugewiesenen Plätze: Priester und Herrscher leiteten die Zeremonien auf der Spitze der Pyramide, während das Volk die unteren Ränge füllte. Von dort aus verfolgten sie die heiligen Darbietungen: Opfer, Tänze, rituelle Wettkämpfe und Umzüge, die nach dem kosmischen Kalender organisiert waren. Tatsächlich berichten Chronisten und Archäologen, dass in diesem großen Hauptstadtforum „regelmäßig öffentliche Zeremonien stattfanden, die dem Festzyklus der Mexikaner sehr ähnlich waren”. Die Zwillingsstufen der Pyramide führten den zeremoniellen Umzug an: Das Erklimmen dieser Stufen bedeutete symbolisch den Aufstieg zum Göttlichen, und die Zeremonie erreichte ihren Höhepunkt im oberen Tempel.

Dieses hierarchische Design definierte eine urbane Choreografie: Die Macht stieg entlang einer rituellen Route vom Himmel auf die Menschen herab. Während der niedrigere, flache, offene Bereich die Massenbeteiligung förderte, erzwang die erhöhte Basis der Pyramide ein ehrfürchtiges Erlebnis. Im Ergebnis waren die Pyramidentempel sowohl Kuppeln theologischer Macht als auch öffentliche Arenen für politische Botschaften. Jedes Opfer auf der Spitze hallte mit einer kollektiven Botschaft wider: Es legitimierte den Tlatoani (Herrscher) durch vergossenes Blut und erinnerte an das kosmische Bündnis, das das Reich zusammenhielt. Mit anderen Worten: Die Pyramiden machten die soziale Ordnung sichtbar: Sie zeigten, wer dem Heiligen am nächsten stand und wer sich an die Regeln des Kosmos halten musste, und choreografierten den Ablauf des gesellschaftlichen Lebens mit Hilfe der Architektur.

Moderne Echos: Pyramiden in der zeitgenössischen Architektur

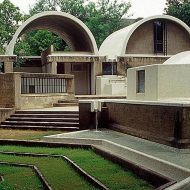

Der Einfluss der Pyramiden geht über die Archäologie hinaus: Er prägt die moderne Architektur in Mexiko und Lateinamerika nicht als direkte Kopie, sondern als formale und symbolische Resonanz. Architekten wie Luis Barragán oder Pedro Ramírez Vázquez haben die Idee der gestuften Volumen, die Schlichtheit der Außenlinien oder die Lichtspiele aufgegriffen und sie mit einem zeitgenössischen Schlüssel neu interpretiert. Ramírez Vázquez beispielsweise hat im Nationalmuseum für Anthropologie ( 1964) seine tiefe Verehrung für die mesoamerikanischen Vorfahren zum Ausdruck gebracht: Als Grundmaterial verwendete er Naturstein, der „an vorspanische Tempel erinnert”, und ordnete seine Pavillons um einen großen zentralen Innenhof an, der an das Maya-Viereck in Uxmal erinnert. Durch die Platzierung eines Sockels, der die Pyramide von Cuicuilco nachbildet, im Eingangsbereich stellte er eine klare Verbindung zwischen dem modernen Gebäude und den Pyramiden seiner Vorfahren her. In ähnlicher Weise erzeugt die dramatische Nutzung des Innenhofs und des Lichts in Barragáns Werken – wie beispielsweise in der Casa Gilardi oder in Capuchinas – eine Atmosphäre der Stille und Heiligkeit, die viele Menschen mit antiken Tempeln vergleichen.

Spätere Architekten integrierten monumentale Bauwerke, die von der Weltanschauung der Azteken inspiriert waren, ohne sie eins zu eins zu kopieren. Teodoro González de León baute massive Betonmauern und weitläufige Innenhöfe. Seine Arbeiten „zeichnen sich durch großformatige Werke aus, die Elemente aus der vorspanischen Vergangenheit aufgreifen“. Für ihn war der Innenhof keine Zierde, sondern „ein zentraler Ort der Verteilung, der Zirkulation und der Begegnung” – fast dieselbe Rolle. Für ihn war der Innenhof keine Zierde, sondern „ein zentraler Ort der Verteilung, der Zirkulation und der Begegnung” – fast dieselbe Rolle wie der zeremonielle Innenhof der Azteken.

Das Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) oder die Neugestaltung öffentlicher Räume zeigen diesen Stammbaum ganz konkret: Blinde Massen, Rampen und offene Räume treten in einen Dialog mit den Dimensionen des ursprünglichen Tempels. Die Bewunderung für Pyramiden auch außerhalb Mexikos spiegelt sich in den Gedanken von Meistern wie Frank Lloyd Wright wider, der die mesoamerikanische Architektur als „kraftvolle und primitive Abstraktionen der menschlichen Natur” lobte. Dies zeigt, dass die pyramidenförmige Geometrie – diese „makellose Wahrheit”, die aus einer engen Beziehung zur Erde entsteht – weiterhin ein stilistischer und spiritueller Bezugspunkt für die Moderne ist.

Es geht hier keineswegs darum, die Vergangenheit klischeehaft zu kopieren. Es geht vielmehr um die Anerkennung einer „geometrischen Erinnerung“: den emotionalen Wert von Volumen und Proportionen, die mit der regionalen Identität verbunden sind. Aus diesem Grund gibt es in Lateinamerika zahlreiche Beispiele für anpassungsfähige Neuinterpretationen: Von Museen und Denkmälern bis hin zu Wohnhäusern sind die Vorfahren aus der Zeit vor den Spaniern in Fenstern, Innenhöfen und orthogonalen Spuren zu sehen und erinnern uns daran, dass die zeitgenössische Architektur selbst auf einem Erbe aus Stein und Mitten basiert.

Identität, Macht und lebendige Erinnerung

Heute sprechen die Aztekenpyramiden weiterhin zu uns, denn sie sind Monumente, die Identität und Beständigkeit verkörpern. Sie sind nicht auf die Vergangenheit beschränkt; ihre Überreste und Neuinterpretationen prägen die heutige Stadtkultur. So errichtete beispielsweise die Regierung von Mexiko-Stadt im Jahr 2021 auf dem Zócalo eine riesige Nachbildung des Templo Mayor, auf der mit einer Lichtshow die „500-jährige Geschichte des Widerstands von Mexiko-Tenochtitlán” reflektiert wurde. Die Botschaft dieser als große pyramidenförmige Bühne konzipierten Installation war klar: Die Überreste erzählen nicht nur die Geschichte vom Untergang eines Reiches, sondern auch von der Beständigkeit seines Erbes. Ebenso wurden im Rahmen des Prozesses der „Entkolonialisierung” der Erinnerung die Namen städtischer Gebiete geändert und koloniale Symbole entfernt (z. B. wurde „La Noche Triste” in „La Noche Victoriosa” umbenannt und Kolumbus-Statuen wurden durch präkolumbianische Figuren ersetzt).

Diese kulturellen Bemühungen zeigen, dass die Pyramiden heute als Symbole der Macht und des Widerstands fungieren. Das Ziel jeder Nachbildung oder offiziellen Intervention ist es, die indigenen Wurzeln zu feiern und das mexikanische Erbe zu rechtfertigen. Allerdings sieht nicht jeder diese Entwicklung mit den gleichen Augen: Eduardo Matos Moctezuma, der maßgeblich an der Rettung des Templo Mayor beteiligt war, warnte, dass solche Darstellungen „unsere Wurzeln nicht wirklich festigen”. Dennoch ist es eine Tatsache, dass die Tempel weiterhin Teil der öffentlichen Debatte sind. Sie fungieren als lebende Fossilien der mexikanischen Identität und erinnern daran, dass die Nation auf diesem architektonischen Traum gegründet wurde.

Die Tempel weisen eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit auf: Viele Pyramiden haben jahrhundertelange Erdbeben und Überschwemmungen überstanden und blieben manchmal unter kolonialen Plätzen verborgen, bis sie durch archäologische Ausgrabungen entdeckt wurden. Dank Rettungsprojekten (wie dem 1987 nach den Ausgrabungen von Matos Moctezuma eröffneten Templo Mayor Museum) können wir nun buchstäblich in sie hineingehen, was zeigt, dass sie aktive Erinnerungsorte sind. Gleichzeitig sind sie immer noch lebendige Schauplätze: Heute feiern Tausende von Besuchern auf den alten Treppen zeitgenössische Rituale, Opfergaben und Feste (vom Tag der Toten bis hin zu zivilen Veranstaltungen). Auf diese Weise „sprechen” die Pyramiden in jedem Detail zu uns: in der Erhabenheit ihrer Formen, in der Fortdauer ihrer eingemeißelten Götter, in den von unseren modernen Händen abgenutzten Steinen. Sie erinnern uns daran, dass Architektur mehr ist als nur Funktion; Architektur ist Legende, sie ist eine Verbindung zu den Ursprüngen. Wie ein nachdenklicher Architekt einmal sagte, muss echtes Bauen „auf die Vergangenheit zurückblicken, um neue Mythen entstehen zu lassen”: Die mesoamerikanischen Pyramiden lehren uns genau das und verkörpern noch immer die Kraft, Identität und Beständigkeit eines Volkes, das seine Stimme aus Stein erhebt.