Die Ursprünge und die Entwicklung der Londoner Korridore

Mittelalterlicher Hofverkehr

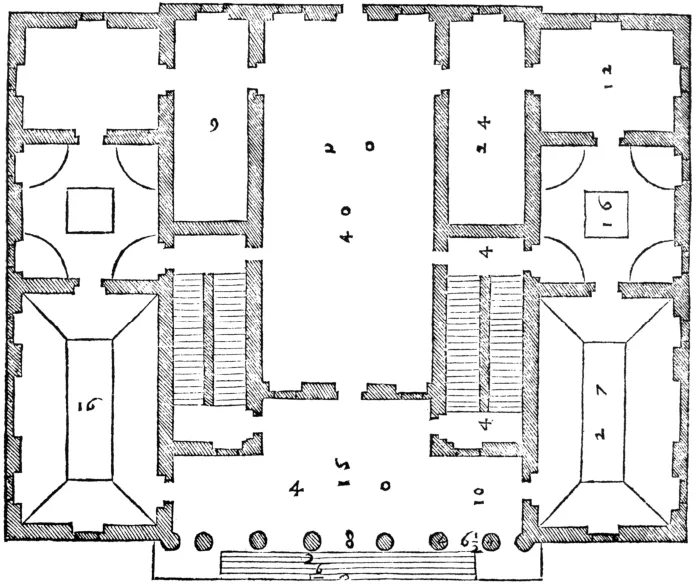

Im mittelalterlichen London war der Salon das Herzstück des Hauses; ein offener, vielseitig nutzbarer Raum, in dem unter einem Dach gekocht, gegessen und das gesellschaftliche Leben gepflegt wurde. Diese Salons öffneten sich in der Regel direkt zu einem zentralen Innenhof, der als Hauptverkehrsweg zwischen den verschiedenen Teilen des Hauses und den Nebengebäuden diente. Mit der Zeit, als Privatsphäre immer mehr an Bedeutung gewann und die Notwendigkeit der Rauchkontrolle zunahm, wurden diese offenen Wohnzimmer in Unterbereiche unterteilt und es entstanden Quergänge – kurze Korridore, die das Wohnzimmer mit den Außentüren verbanden –, um die Luftzirkulation und Belüftung zu verbessern. Diese Umgestaltung ebnete den Weg für klarer definierte Eingangs- und Servicegänge in den folgenden Jahrhunderten.

Terrassenhäuser aus der georgianischen Zeit

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts, nach dem Großen Brand von 1666, wurden in London Terrassenhäuser gebaut, deren vordere Räume um eine repräsentative Eingangshalle herum angeordnet waren, die die Symmetrie und Proportionen der palladianischen Ideale widerspiegelte. Diese Hallen waren in der Regel lang und schmal und führten die Gäste direkt zu einer zentralen Treppe oder einem Empfangsraum, während die Nebentüren unauffällig an den Seiten platziert waren. Korridorpläne wurden in größeren georgianischen Häusern zur Regel, indem sie die Innenhöfe ersetzten und einen linearen Übergang von öffentlichen zu privaten Bereichen betonten. Die Einführung von Flügelfenstern und Fortschritte in der Bautechnik verstärkten diesen Wandel hin zu langen Innenfluren.

Innovationen in den Fluren der viktorianischen Ära

Die rasante Urbanisierung und der Boom an Reihenhäusern im London der viktorianischen Zeit führten zur Entstehung kompakterer Grundrisse. Die Häuser waren in der Regel „zwei oben, zwei unten” angelegt und verfügten über einen schmalen Flur, der sich entlang einer Seite des Hauses erstreckte, den vorderen und hinteren Salon miteinander verband und Zugang zur Treppe bot. Diese Flure, die in der Regel weniger als einen Meter breit waren, legten den Schwerpunkt auf die Raumeffizienz und markierten eine klare Trennung zwischen den formellen Unterhaltungsbereichen im vorderen Teil und den eher privaten Familien- oder Dienstleistungsbereichen im hinteren Teil. Der Flur wurde auch zu einem subtilen Indikator für die Klassenhierarchie, da die Bediensteten dieselben schmalen Durchgänge nutzten, um sich heimlich zu bewegen.

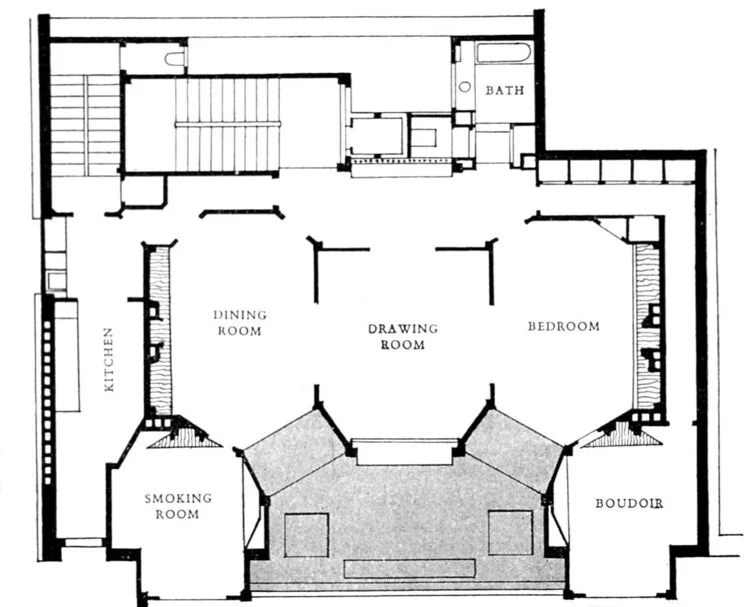

Edward-Zeit-Servicegänge

Die Edward-Ära brachte nicht nur den Wunsch nach helleren, weniger unaufgeräumten Innenräumen mit sich, sondern auch eine zunehmende Tendenz, Dienstleistungsfunktionen vom Familienleben zu trennen. In den Stadthäusern der Mittelklasse verbanden hinter den Hauptwänden versteckte private Servicekorridore die Küchen, Spülküchen und Personalräume miteinander, ohne die Hauptempfangsräume zu stören. Diese meist flachen, durch Geheimtüren oder Paneele zugänglichen Durchgänge bildeten ein für das Dienstpersonal fast unsichtbares Netz und spiegelten die damaligen Vorstellungen von der Ordnung im Haus und der Unantastbarkeit der Familienräume wider.

Zugang zu Wohnungen zwischen zwei Kriegen

Zwischen 1934 und 1939 gab es in London einen starken Anstieg beim Bau von Privatwohnungen. In mehr als 300 Blöcken, die in der Zwischenkriegszeit errichtet wurden, entstanden Zehntausende von Wohnungen. Die Architekten reagierten darauf mit gemeinsamen Fluren, die mehrere Wohnungen versorgten und gleichzeitig für ein Maximum an Tageslicht und Belüftung sorgten. In einigen wegweisenden Entwürfen wurden diese Flure erweitert und isoliert, sodass sie zu halböffentlichen Sozialräumen wurden, die einen starken Kontrast zu den engen, dienstleistungsorientierten Fluren früherer Zeiten bildeten. Diese Entwicklung unterstreicht den Wandel des Flurs von einem reinen Zugangsweg zu einem Ort zufälliger Begegnungen und damit den Übergang zu einem kollektiven Leben, das die Ideale der modernistischen Gemeinschaft inmitten der Dichte widerspiegelt.

Die architektonische Anatomie des städtischen Korridors

Räumliche Verhältnisse und Abmessungen

Die räumlichen Proportionen in städtischen Korridoren werden im Wesentlichen durch das Verhältnis zwischen der Korridorbreite und der Höhe der angrenzenden Gebäude bestimmt, und dieses Verhältnis prägt die wahrgenommene Dichte des Raums. Ein Korridor, dessen Breite etwa zwei Dritteln der Höhe der umgebenden Fassaden entspricht, wirkt sowohl intim als auch komfortabel und offen. Auf Fußgängerwegen fördert dieses Gleichgewicht ein Gefühl der Geschlossenheit ohne Klaustrophobie, leitet die Bewegung und schützt gleichzeitig das Sichtfeld. Stadtplaner wenden in der Regel die Breiten-Höhen-Regel „1:1“ oder „1:2“ an, um den menschlichen Maßstab und die visuelle Harmonie zu wahren – das heißt, ein 6 Meter breiter Korridor wird von 6 bis 12 Meter hohen Gebäuden umgeben.

Licht- und Belüftungsstrategien

Effektive Korridore nutzen sowohl Tageslicht als auch Querlüftung, um ein gesundes Raumklima zu fördern. Durch die Ausrichtung von Öffnungen und Luftkanälen entlang der vorherrschenden Windrichtungen schaffen Designer Kanäle, durch die Luft strömen und Schadstoffe verdünnen kann. Oberlichter, Lichtschächte und transparente Dachabdeckungen erhöhen die Helligkeit des Innenraums und verringern gleichzeitig die Abhängigkeit von künstlicher Beleuchtung. In Klimazonen, die zu Überhitzung neigen, modulieren auskragende Lamellen und Jalousien den Sonneneintrag, indem sie den Korridor bei hohen Sonnenwinkeln beschatten und in kühleren Perioden das Licht mit niedrigem Winkel hereinlassen. Solche Strategien spiegeln die hygienischen Anliegen von Stadtplanern des 19. Jahrhunderts wie Ildefons Cerdà wider, der die Straßen entsprechend den vorherrschenden Winden ausrichtete, um die städtische Atmosphäre zu verbessern.

Materialpaletten und Beschichtungen

Flurbeläge verbinden Strapazierfähigkeit mit wahrnehmbarer Wärme. Gipskartonplatten sind nach wie vor eine allgegenwärtige Wandfläche, da sie eine glatte, streichbare Fläche bieten, die strukturelle Fugen verdeckt und akustische Anwendungen integriert. Die Auswahl der Bodenbeläge hängt von der Verkehrsintensität ab: Terrazzo und Luxus-Vinylfliesen (LVT) halten den starken Fußgängerverkehr in öffentlichen Durchgängen aus, während Teppichböden den Lärm in Bürofluren dämpfen können. Vorschnittsteine wie gehämmerter Kalkstein oder polierter Marmor dienen sowohl als strukturelle Verkleidung als auch als dekoratives Element; die Auswahl an gehämmerten, gebürsteten oder thermisch behandelten Oberflächen sorgt für eine reichhaltige Textur unter den Füßen oder darüber.

Strukturelle tragende Elemente

Hinter ihrer scheinbaren Leichtigkeit verbergen sich Korridore, die auf soliden Tragwerken ruhen. Die Stahlrahmenkonstruktion ermöglicht säulenfreie Spannweiten und sorgt für breitere Durchgänge und schlanke Stützen, die die Sichtbarrieren auf ein Minimum reduzieren. Stahlbetonbalken und tragende Massivwände bieten eine natürliche Feuerbeständigkeit, die für Fluchtwege von entscheidender Bedeutung ist. Bei Sanierungsprojekten können freiliegende Holzbalken aus Brettschichtholz durch die Kombination von warmer Textur und technischer Stärke eine Brücke zwischen historischer Ästhetik und modernen Bauvorschriften schlagen. Da sichtbare Fachwerkbalken und Stützrahmen lange Korridore rhythmisch unterbrechen und die tektonische Ehrlichkeit des Gebäudes unterstreichen, wird die strukturelle Ausdruckskraft oft zu einer architektonischen Geste.

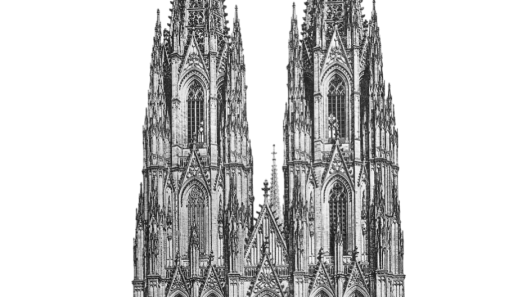

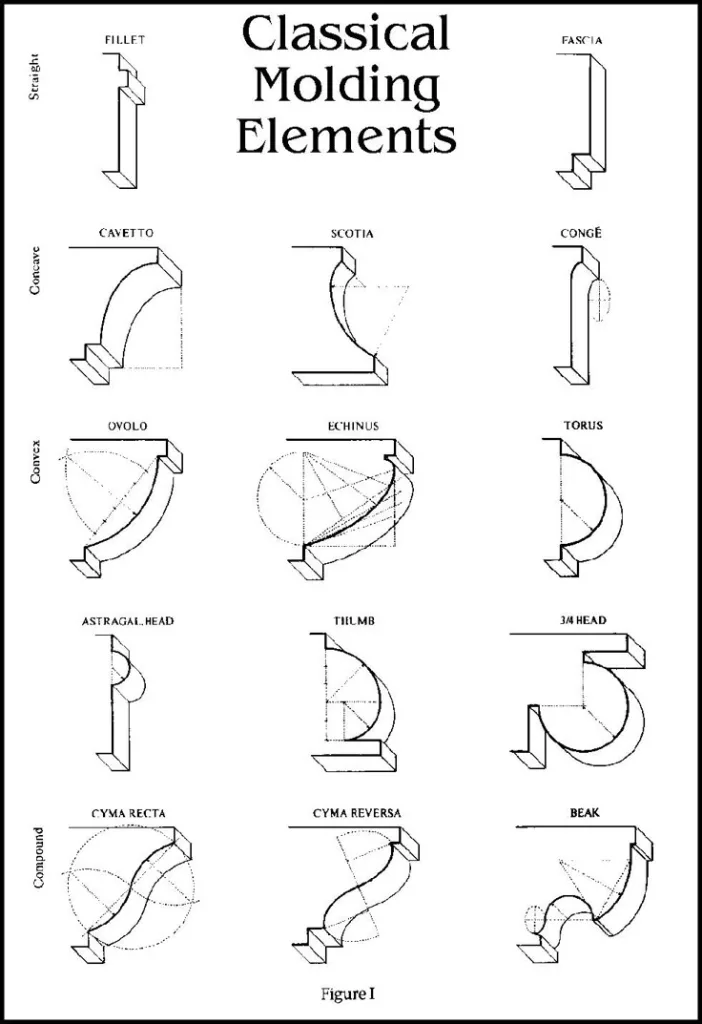

Dekorative Fensterbänke und Verzierungen

Obwohl Flure von Natur aus zweckmäßig sind, verleihen dekorative Fensterbänke Stil und Hierarchie. Klassische Anordnungen zeigen sich in Cyma-Recta- und Astragal-Profilen, die die Türöffnungen einrahmen, und sorgen für eine proportionale Harmonie, die auf griechischen Vorbildern basiert. In den Durchgängen der viktorianischen Zeit führten gusseiserne Filigranvorhänge und Klammergesimse filigrane Verzierungen ein, indem sie den strukturellen Geländern leichte, spitzenartige Muster verliehen. Heutzutage können minimalistische Innenräume durch Einbauleisten oder feine Hohlkehlen, die die scharfe Geometrie eines Korridors beibehalten und gleichzeitig seine dekorative Herkunft würdigen, feine Schattenlinien zum Leben erwecken.

Korridore als soziale und kulturelle Schnittstellen

Die Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor

Flure fungieren in der Regel als kalibrierte Schwellen und vermitteln zwischen dem sichtbaren Straßenleben und den abgeschiedenen privaten Bereichen in den Häusern. Diese Schwellenfunktion ist tief in der Architekturtheorie verankert, wonach Fassaden und Eingangsflure so gestaltet sind, dass sie Zugehörigkeit und Schutz in Einklang bringen. In vielen lokalen Traditionen signalisiert eine abgestufte oder zurückgesetzte Eingangshalle einen bewussten Wechsel der sozialen Erwartungen – vom alltäglichen öffentlichen Verkehr zu den erwarteten privaten Umgangsformen. Im Laufe der Zeit haben Designer die Breite der Schwelle, die Höhe der Decke und den Rhythmus der Verzierungen so verändert, dass sie den Grad der Einladung oder Trennung ausdrücken und dem Übergang in den Innenraum eine kulturelle Bedeutung verleihen.

Haushaltshilfe-Dienst

In den großen Stadthäusern des 19. Jahrhunderts bildeten Dienstbotengänge ein unsichtbares Netzwerk, das die Würde der Familie bewahrte und gleichzeitig die Hausarbeit ermöglichte. Diese hinteren oder seitlichen Durchgänge ermöglichten es den Dienstboten, sich unbemerkt zwischen Küchen, Vorratskammern und Schlafzimmern zu bewegen, wodurch die Arbeit im Haus effektiv zu einer unsichtbaren Domäne wurde. Architektonische Studien aus dieser Zeit haben die „bedienten” (öffentlichen) und „bedienenden” (Hilfs-)Bereiche kodifiziert und dabei separate Eingänge, leise Bodenbeläge und separate Treppen für das Personal hervorgehoben. Sogar die Breite und Beleuchtung dieser Korridore wurde angepasst: Schmalere Durchgänge mit minimalem Tageslicht verstärkten die hierarchische Trennung, während großzügigere Dienstbotengänge in späteren Anlagen auf eine veränderte Haltung gegenüber Hausangestellten hindeuteten.

Zufällige Begegnungen mit Nachbarn

In Mehrfamilienhäusern und gemeinschaftsorientierten Wohnanlagen können Flure zu zufälligen sozialen Treffpunkten werden. Die Gestaltung der Flure und Außenwege fördert zufällige Begegnungen und ermöglicht es den Bewohnern, sich zu begrüßen, kurze Gespräche zu führen oder an gemeinsamen Treffpunkten zu verweilen. Studien zu gemeinschaftlichen Wohnmodellen zeigen, dass gestaffelte Eingangstüren und zurückgesetzte Verandas entlang der Flure die nachbarschaftlichen Beziehungen und das Gefühl der gemeinsamen Verantwortung erheblich verbessern. Stadtplaner erkennen mittlerweile an, dass diese „sozialen Schwellen” die Isolation verringern und durch freie Sichtlinien und gelegentliche Sitzgelegenheiten spontane Begegnungen erleichtern, ohne den privaten Wohnraum zu beeinträchtigen.

Kinderspielkorridore

Flure werden oft zu improvisierten Spielbereichen umfunktioniert, in denen Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich austoben können. Architektonische Experimente, die von teleskopischen Wandpaneelen bis hin zu integrierten Spielzimmern reichen, laden junge Nutzer dazu ein, Flure in Hindernisparcours, Leseecken oder Versteckspiel-Oasen zu verwandeln. Ikonische Beispiele wie das „Jungle Gym“-Haus in Bangkok verwandeln gewöhnliche Durchgänge in dynamische Spielplätze, indem sie Rampen, Tunnel und Netzbrücken direkt in die Verkehrswege integrieren. In institutionellen Umgebungen wie Kinderkrankenhäusern entwerfen Designer nun Flure, die Dorfstraßen oder Waldwege imitieren, und erkennen an, dass spielerische räumliche Hinweise Ängste abbauen und durch die Interaktion mit der gebauten Umgebung die Genesung fördern können.

Geschlechtsspezifische Nutzungsunterschiede des Raums

Historisch gesehen haben Innenflure die Geschlechterrollen verstärkt, wobei bestimmte Durchgänge als männlich (z. B. Zugang zu Bibliotheken oder Arbeitszimmern) und andere als weiblich (z. B. Wege zu Nähzimmern oder Kinderzimmern) kodiert wurden. Soziologische Studien zeigen, dass die Innenausstattung von Häusern in der Regel soziale Beziehungen abbildet und Normen der männlichen Autorität und weiblichen Fürsorge widerspiegelt und aufrechterhält. Zeitgenössische Forschungen im Bereich Gender und Architektur kritisieren diese vererbten Muster und befürworten eine fließende Zirkulation, die sich gegen binäre Beziehungen wendet und den gleichberechtigten Zugang zu allen Bereichen des Hauses fördert. Entwicklungen im Bereich des inklusiven Designs schlagen vor, geschlechtsspezifische Schwellen vollständig zu beseitigen und universelle Layouts zu bevorzugen, bei denen Flure keine kodierten Durchgänge, sondern neutrale Kanäle sind. In einigen modernen Gemeinschaftsprojekten werden Flure bewusst als Gemeinschaftsräume neu definiert, wodurch geschlechtsspezifische Nutzungen aufgelöst und die kollektive Nutzung von Gemeinschaftsräumen gefördert werden.

Der Rückgang des korridororientierten Designs in Wohngebäuden spiegelt die tiefgreifenden Veränderungen in der Nachkriegspolitik, den kulturellen Präferenzen und den wirtschaftlichen Zwängen wider. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden bei den Reformen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus schnelle Fertigstellung und Standardisierung in den Vordergrund gestellt, wodurch lange Innenkorridore zugunsten kompakter Grundrisse und multifunktionaler Eingangsbereiche weitgehend aufgegeben wurden. In den 1950er und 1960er Jahren entstand das offene Wohnen als soziales Ideal und verwandelte Flure in fließende „Tageslichtzonen”, die die Grenzen zwischen Kochen, Essen und Wohnen verwischten. Gleichzeitig ersetzten modernistische Hochhäuser, die aufgrund ihrer Effizienz und Dichte bevorzugt wurden, die traditionellen Flurpläne durch Treppenhäuser und Aufzugslobbys, die gestapelte Wohnungen bedienten. Steigende Grundstückspreise und Kostenüberlegungen schränkten den Verkehrsraum weiter ein und veranlassten Architekten, ineffiziente Flure auf ein Minimum zu reduzieren. Schließlich bestimmten die sich wandelnden Lebensgewohnheiten, die flexible, soziale und lichtdurchflutete Innenräume erforderten, das Schicksal des Flurs, da die Bewohner offene Grundrisse bevorzugten, die die Interaktion förderten, anstatt geschlossene Durchgänge.

Wohnungsreformen nach dem Krieg

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg startete der britische Wohlfahrtsstaat ein ehrgeiziges Programm zum Bau von Sozialwohnungen, um die akute Wohnungsknappheit zu beheben, und lieferte 1968 in der Spitzenproduktion mehr als 370.000 Wohnungen. Die lokalen Behörden legten den Schwerpunkt auf Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit und bevorzugten repetitive Grundrisse mit zentralen Treppenhäusern und minimalen Innenfluren, um den Bau zu vereinfachen und die Instandhaltungskosten zu senken. Diese Standardisierung bedeutete in der Regel, dass in kleinen Wohnungen auf lange, private Flure verzichtet wurde und stattdessen die Zirkulation in multifunktionalen Eingangshallen oder gemeinsamen Lobbys zusammengefasst wurde. Als die Subventionen in den 1970er und 1980er Jahren zurückgingen, führten knapper werdende Budgets zu einer weiteren Verringerung der für Flure vorgesehenen Fläche und festigten kompakte Grundrisse sowohl in kommunalen als auch in privaten Wohngebäuden.

Die Entstehung des offenen Wohnkonzepts

Der kulturelle Wandel hin zum offenen Wohnen gewann in den Nachkriegsjahren an Fahrt und wurde von Vorreitern wie Frank Lloyd Wright vertreten, der in den Häusern der Prairie School Ess- und Wohnbereiche um einen zentralen Kamin herum zusammenführte. In den 1950er Jahren förderte dieses Konzept durch die Verbindung von Funktionalität mit den Idealen des modernen Lebensstils die Durchgängigkeit, Geselligkeit und Anpassungsfähigkeit in den Häusern. Offene Grundrisse beseitigten Flure und schufen stattdessen durchgehende Bereiche, die den Lichteinfall und die visuelle Verbindung maximierten. Dieser Wandel spiegelte veränderte soziale Gewohnheiten wider und verstärkte sie – Mahlzeiten wurden zu Familienereignissen, und Wohnzimmer dienten gleichzeitig als informelle Treffpunkte, wodurch der Bedarf an separaten Durchgangsbereichen sank.

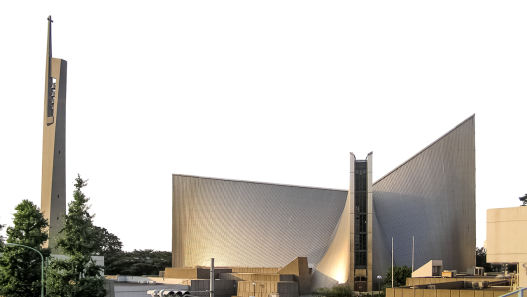

Typologien von Hochhaus-Bodenbelägen

Die modernistischen Architekten der Mitte des 20. Jahrhunderts setzten auf Hochhäuser und Wohnblocks als Lösung für die städtische Verdichtung und den Wohnungsmangel. Diese Gebäude, die sich durch lange, lineare Grundrisse und sich wiederholende Fassaden auszeichnen, konzentrierten die Zirkulation statt in einzelnen Fluren in zentralen Kernen (Treppenhäusern und Aufzugslobbys). Diese Neugestaltung ermöglichte kleinere Wohnungen, maximale Sichtbarkeit der Fenster und eine effizientere vertikale Erschließung. Dabei reduzierte die Typologie der Wohnblocks die Flure auf gemeinsame Treppenhäuser und Außenbalkone, wodurch die Bewegung nach außen verlagert und private Flure vermieden wurden, was das Wohnerlebnis grundlegend veränderte.

Kosten- und Grundstückswertdruck

Steigende Grundstückspreise in Großstädten haben durch die Aufwertung von bebaubaren Flächen dazu geführt, dass breite, unproduktive Flure zu einem kostspieligen Luxus geworden sind. Wirtschaftliche Modelle zeigen, dass die Minimierung der Verkehrsflächen die netto vermietbare oder verkaufbare Fläche erhöht und die Realisierbarkeit von Projekten in hochpreisigen Märkten direkt verbessert. Strengere Bau- und Planungsvorschriften können Architekten durch die Begrenzung der Gebäudefläche dazu zwingen, kleinere oder gemeinsame Korridore zu verwenden. Infolgedessen verwenden moderne Wohnprojekte häufig „gebrochene Grundrisse” (teilweise Trennwände und multifunktionale Eingangsbereiche), um das Gefühl der Offenheit zu schaffen, das einst durch vollständige Korridore vermittelt wurde, und gleichzeitig die Landnutzung zu optimieren.

Veränderte Lebensstil-Erwartungen

Die Bewohner von heute legen mehr Wert auf Flexibilität, natürliches Licht und fließende Übergänge als auf formelle Übergangsbereiche in ihren Häusern. Untersuchungen zu Wohnpräferenzen zeigen, dass die Nachfrage nach langen, schmalen Fluren zurückgeht und Käufer nach integrierten Wohnbereichen suchen, die Arbeit, Unterhaltung und gemeinsame Aktivitäten unterstützen. Der Aufstieg der Telearbeit hat die Grenzen zwischen den Funktionen des Wohnraums weiter verwischt, und da sich Alltagsbereiche zu multifunktionalen Umgebungen entwickeln, wirken Flure zunehmend veraltet. Darüber hinaus hat die gesellschaftliche Betonung von sozialer Interaktion und Sichtbarkeit dazu geführt, dass offene, gemeinsam genutzte Bereiche wie Wohnküchen gegenüber isolierten Fluren bevorzugt werden, was ein Zeichen dafür ist, dass Flure in der modernen Wohnraumgestaltung endgültig ausgedient haben.

Die Entfernung spezieller Pufferzonen hat die Übergänge zwischen öffentlichen und privaten Räumen, die einst durch Zwischenbereiche moduliert wurden, abgebaut und die Häuser für Aktivitäten im Außen- und Innenbereich offener gemacht. Die akustische Privatsphäre leidet unter offenen Strukturen, in denen der Schall ungehindert zirkulieren kann, was den Stress erhöht und die Konzentration verringert. Die zunehmende visuelle Durchlässigkeit füllt Innenräume mit Licht, macht aber gleichzeitig jede Bewegung durch die Beseitigung von Barrieren sichtbar und schwächt das Gefühl der Zurückgezogenheit. Psychologisch gesehen kann grenzenlose Offenheit das Gefühl der Verletzlichkeit und kognitiven Überlastung verstärken und damit den Idealen von Freiheit und Geselligkeit entgegenwirken. Als Reaktion darauf schaffen Designer nun spezielle „Rückzugs-Nischen” (kleine, geschlossene Nischen oder Wellness-Bereiche) in offenen Wohnräumen, die ein gewisses Maß an Privatsphäre zurückgeben.

Verlust von Pufferzonen

Wenn Flure und Eingangsbereiche verschwinden, verschwindet auch die räumliche Trennung zwischen Wohn- und Servicebereichen, wodurch ehemals getrennte Funktionen unmittelbar aneinandergrenzen. Diese Verdichtung der Räume bedeutet, dass der Übergang von der Eingangstür zu einem sozialen Bereich oder von der Küche zu einem privaten Arbeitszimmer ohne die durch Flure geschaffene „Atempause” erfolgt und die Rituale des Ankommens und Verlassens verloren gehen. Untersuchungen zu Wohnraumadaptionen nach COVID zeigen, dass der Verlust dieser Pufferzonen das Gefühl der Enge verstärkt und die Fähigkeit der Haushaltsmitglieder, ihre Aktivitäten mental zu trennen, beeinträchtigt, was zu Stress und Rollenkonflikten beiträgt.

Akustische unbefugte Zugriffe

In offenen Grundrissen verbreitet sich der Schall frei zwischen den zuvor geschlossenen Räumen, sodass Gespräche, Mediengeräusche und Geräusche aus der Küche im ganzen Haus zu hören sind. Studien zu offenen Büros und Wohnungen zeigen, dass das Fehlen von Flurbarrieren die Konzentration beeinträchtigt und die Erholung stört, da Umgebungsgeräusche die Konzentration behindern und die Erholung stören. Selbst spezielle akustische Maßnahmen wie Deckenverkleidungen und Trennwände können dies nur teilweise verringern, da tieffrequente Geräusche weiterhin unter den Schwellen und um die Trennwände herum dringen und die Bewohner für unvorhersehbare unbefugte Zugriffe anfällig machen.

Sichtbarkeit und Sichtlinien

Die Entfernung von Fluren erfordert in der Regel die Beseitigung von Innenwänden oder deren Ersatz durch Glaswände, was die Sichtweite zwischen mehreren Funktionen erheblich erhöht. Raumgestaltungsanalysen zeigen, dass eine höhere visuelle Verbundenheit mit einer geringeren wahrgenommenen Privatsphäre einhergeht, da die Bewohner sich ständig beobachtet fühlen und weniger Kontrolle darüber haben, wer ihre Aktivitäten sehen kann. Architektonische Privatsphärenstudien positionieren diese „transparenten Schwellen“ als dynamische Eigenschaften: Sie erhöhen das Tageslicht und die Offenheit, beseitigen aber gleichzeitig die Undurchsichtigkeit, die es den Nutzern ermöglicht, zu entscheiden, wann und wie sie sichtbar sind.

Die psychologischen Auswirkungen von Offenheit

Entgegen den ursprünglichen Versprechungen der Liberalisierung kann die weit verbreitete Offenheit zu einer kognitiven Überlastung führen, bei der das Gehirn darum kämpft, sensorische Reize zu filtern und sich zu konzentrieren. Studien im Bereich der öffentlichen Gesundheit zeigen, dass eine anhaltende räumliche Exposition das psychische Wohlbefinden beeinträchtigt, indem sie Wohnungsinstabilität und ständige Exposition gegenüber Umweltreizen mit zunehmender Angst und Schlafstörungen in Verbindung bringen. Eine systematische Untersuchung der Privatsphäre-Theorie unterstreicht, dass Pufferzonen wie Flure eine wichtige Rolle bei der emotionalen Regulierung spielen, indem sie Momente bieten, in denen sensorische Informationen verarbeitet werden können, bevor man sich in eine neue Umgebung begibt.

Neudefinition persönlicher Ruhebereiche

Als Antwort auf diese Herausforderungen führen zeitgenössische Designer wieder Mikro-Ruhezonen (kleine geschlossene Nischen oder Gartenzimmer) ein, die kontrollierte Einsamkeit in größeren offenen Grundrissen bieten. Innovationen wie podartige Wellnessräume kombinieren Schalldämmung, Sichtschutz und biophile Akzente und schaffen so persönliche Rückzugsorte, die konzentriertes Arbeiten oder Entspannen zu Hause ermöglichen. Fallstudien aus Wohngemeinschaften zeigen, dass selbst bescheidene Trennwände, Schiebetüren oder strategisch platzierte Möbelstücke die Privatsphäre zurückgewinnen und die individuelle Identität und Handlungsfähigkeit in fließenden Lebensräumen stärken können.

Die Neugestaltung der Flure im modernen London umfasst die Belebung historischer Durchgänge durch anpassungsfähige Wiederverwendung, die Schaffung lebendiger hybrider Verkehrs- und Lebensräume, die traditionelle Grenzen verwischen, sowie die Nutzung des Tageslichts durch integrierte Lichtschächte und Atrien. Modulare Sichtschutzwände bieten flexible visuelle und akustische Trennungen in offenen Innenräumen, während Erkenntnisse aus der jüngsten Wohnungspolitik die Notwendigkeit einer Siedlungsgestaltung unterstreichen, die Dichte mit sozialem und ökologischem Wohlergehen in Einklang bringt. Zusammen genommen zeigen diese Strategien, dass Flure nicht nur als Verbindungsstellen dienen können, sondern auch als dynamische, multifunktionale Räume, die das Erbe würdigen, die Interaktion der Gemeinschaft fördern und den sich entwickelnden Lebensstil- und Nachhaltigkeitszielen gerecht werden.

Die Umnutzung historischer Korridore

Durch anpassungsfähige Wiederverwendung werden wenig genutzte oder verlassene Korridore in attraktive öffentliche und soziale Räume verwandelt. Der Bericht von New London Architecture hebt Beispielpläne hervor, bei denen alte Servicegänge in viktorianischen Lagerhäusern in Fußgängergalerien umgewandelt und bestehende strukturelle Rhythmen genutzt wurden, um kulturelle Promenaden zu schaffen. In ähnlicher Weise zeigen die Fallstudien von MMoser, wie industrielle Korridore in ehemaligen Fabriken in der Umgebung von Kings Cross unter Beibehaltung von Elementen des kulturellen Erbes wie Gusseisensäulen und unverputzten Ziegelwänden und unter Hinzufügung moderner Beleuchtung und Beschilderung zu beleuchteten Kunsträumen umgestaltet wurden. Die führenden Projekte von Kohn Pedersen Fox (KPF) heben hervor, wie geschützte Korridore in wegweisenden Gebäuden durch die Beibehaltung ihrer „berühmten Länge” in lineare Versammlungsräume umgewandelt wurden, die ihre ursprünglichen Proportionen und ihre handwerkliche Qualität würdigen. Dieser Ansatz schützt nicht nur den gebundenen Kohlenstoff, indem er den Abriss auf ein Minimum reduziert, sondern fördert auch ein Gefühl der Kontinuität zwischen den architektonischen Erzählungen der Vergangenheit und der Gegenwart.

Hybride Verkehrs- und Lebensräume

Hybride Räume fördern durch die Verbindung von Fluren und Wohnbereichen fließende Bewegungsabläufe und Multifunktionalität. Das RAW House von O’Sullivan Skoufoglou Architects in Clapham zeigt dies, indem es Galerieräume direkt in die Zirkulation des Hauses einbindet und so die Ausstellung von Kunst und das häusliche Leben nahtlos miteinander verbindet. Untersuchungen zu „mat-hybriden Wohngebäuden” zeigen, dass variable Durchgänge mit Schiebetüren und umbaubaren Wänden es den Bewohnern ermöglichen, die Raumaufteilung saisonal oder funktional anzupassen und Flure bei Bedarf zu Wohnbereichen zu verkleinern oder zu vergrößern. Diese Entwürfe respektieren die verbindende Logik des Flurs und integrieren entlang seiner Länge verschiedene Nutzungen (Essbereiche, Arbeitsecken und soziale Schwellen), die die Interaktion fördern, ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen.

Integration von Lichtschächten und Atrien

Die Integration von Tageslicht durch Lichtschächte und Atrien belebt die Flure, indem sie die natürliche Beleuchtung bis in die Tiefen des Gebäudekerns erhöht. Das Wrap House im Metropolitan Green Belt nutzt ein zentrales Glasatrium, das das Tageslicht durch eine gestapelte Treppe leitet, die angrenzenden Korridore mit diffusem Tageslicht durchflutet und den Bedarf an künstlicher Beleuchtung reduziert. Wissenschaftliche Studien in hohen Breitengraden zeigen, dass lineare Atriumdesigns mit lichtreflektierenden Paneelen die Tageslichtverhältnisse im Winter um bis zu 50 % verbessern, den Komfort der Gebäudenutzer erhöhen und den Energieverbrauch senken können. Moderne Londoner Projekte können durch strategisch platzierte vertikale Hohlräume und Vorhangöffnungen Tageslicht in ehemals dunkle Flure bringen und so gesündere und attraktivere Durchgänge schaffen.

Modulare Sichtschutzvorhänge

Modulare Vorhänge bieten anpassbare Sichtschutzlösungen für offene Flure und Wohnbereiche. Die recycelten Aluminiumpaneele von Metal Garden Screen zeigen, wie perforierte Module für Luftzirkulation und gefiltertes Licht sorgen und gleichzeitig als Sichtschutz dienen können. Die modernen Holzvorhänge von Marica McKeel, die entlang der Außenfensterwände verschoben werden können, zeigen, wie Holzmodule entlang der Verkehrswege gemütliche Rückzugsorte schaffen können. Modulare Zaunplatten aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffen bieten geeignete, langlebige und pflegeleichte Trennwände für Balkonflure und sorgen für akustische Dämpfung in gemischt genutzten Gebäuden. Diese Systeme ermöglichen es den Bewohnern, die Durchlässigkeit und Abschirmung ihrer Flure an ihre sich ändernden Bedürfnisse hinsichtlich Privatsphäre und Geselligkeit anzupassen.

Lehren für die zukünftige Wohnungspolitik

Die politische Leitlinie unterstreicht die Bedeutung einer anpassungsfähigen, gut beleuchteten Verkehrsanbindung in hochverdichteten Wohngebieten. Die Wohnraumgestaltungsstandards der Greater London Authority befürworten die Erhaltung und Wiederverwendung der bestehenden Infrastruktur, einschließlich Korridornetzen, um den CO2-Ausstoß zu minimieren und die Kontinuität der Besiedlung zu fördern. Der Bericht des Guardian über Kidbrooke Village hebt hervor, wie die Integration von grünen Korridoren und gemeinsamen Wegen in Wohnraum-Masterpläne die psychische Gesundheit, die biologische Vielfalt und den sozialen Zusammenhalt verbessern kann, und zeigt den Wert von Korridorflächen über die reine Fortbewegung hinaus auf. Die Analyse der Financial Times zu neuen Stadtentwürfen betont die Rolle der Regierung bei der Sicherung von Grundstückswerten, die großzügige Verkehrswege und gemeinsame Einrichtungen ermöglichen, und warnt davor, dass eine übermäßige Verdichtung von Korridoren im Streben nach Dichte dem Wohl der Gemeinschaft schaden könnte. Schließlich fordert der Leitfaden für Wohnungsbau der Londoner Stadtverwaltung, dass kleine Bebauungspläne die Flächenkapazität durch flexible Innenraumgestaltungen anstelle von Standardkorridorplänen optimieren und eine hybride Mobilität fördern, die sich an verschiedene Haushaltsstrukturen anpasst. Zusammen genommen weisen diese politischen Konzepte auf die Korridorplanung als strategischen Hebel für die Schaffung nachhaltiger, sozial reichhaltiger und menschenzentrierter Wohnungen für die Zukunft Londons hin.