Architektur wird seit langem durch das gekonnte Spiel mit Licht definiert – aber was ist mit seinem stillen Partner, dem Schatten? Von den dunklen Ecken antiker Tempel bis hin zu den laserbeleuchteten Fassaden moderner Städte entstehen Schatten ständig und prägen unsere gebaute Umwelt, unabhängig davon, ob sie von Architekten entworfen wurden oder nicht. Tatsächlich können die Dinge, die wir nicht entworfen haben – die Schatten, die Formen werfen, die dunklen Lücken zwischen den Lichtquellen – viel aussagen. Schatten bestimmen, wie wir einen Raum wahrnehmen, beeinflussen unsere Gefühle und unser Verhalten und veranlassen uns sogar zu ethischen Schlussfolgerungen darüber, wer vom Licht profitiert und wer in der Dunkelheit verrottet. Um diese verborgene Sprache zu entdecken, befassen wir uns mit fünf thematischen Fragen und untersuchen, wie Schatten zu einem wortlosen architektonischen Material werden, welche sozialen und psychologischen Botschaften in unbeleuchteten Räumen verborgen sind, wie Schatten Spuren in unserem Gedächtnis und in der Atmosphäre hinterlassen, welche ethischen Entscheidungen hinter der Gestaltung (oder Nichtgestaltung) von Schatten stehen und wie die Akzeptanz von Schatten einen neuen Dialog über Nachhaltigkeit anstoßen kann. In diesem Prozess erkennen wir, dass Schatten nicht nur die Abwesenheit von Licht sind, sondern eine eigenständige Existenz. Letztendlich stellt sich heraus, dass Schatten ein unverzichtbarer und aktiver Bestandteil der Erzählung der Architektur sind.

In der Architektur sagen auch Dinge, die nicht Teil Ihres Entwurfs sind, etwas aus. In den folgenden Abschnitten entschlüsseln wir die Sprache der Schatten, die eine ästhetische, soziale, psychologische, ethische und ökologische Sprache ist. Dabei fordern wir eine bewusstere Verwendung von Licht und Schatten im Design. Schließlich gilt, wie Tanizaki sagt: „Ohne Schatten gäbe es keine Schönheit“ (Tanizaki, 1977). Treten wir in den Halbschatten und lauschen wir.

1. Wie werden Schatten zu einem wortlosen architektonischen Material?

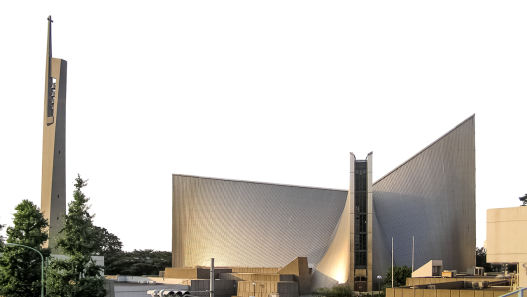

Licht strömt in die Lichtkirche von Tadao Ando in Osaka. Die Betonwände sind mit kreuzförmigen Ausschnitten versehen, sodass ein scharfes Lichtkreuz in die dunkle Kapelle fällt. Das Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit ist beabsichtigt – Ando nutzt Schatten als Material, um die spirituelle Erfahrung zu gestalten.

Schatten sind nicht nur die Abwesenheit von Licht, sondern fungieren auch als architektonische Ebene. Bei der Gestaltung von Gebäuden konzentrieren sich Architekten in der Regel auf feste Materialien und Licht, doch die Schatten, die innerhalb und um diese Elemente herum entstehen, beeinflussen Form und Wahrnehmung tiefgreifend. Louis Kahn drückte es poetisch aus: „Alle Materialien in der Natur … bestehen aus verbrauchtem Licht, und diese zerknitterte Masse, die wir Material nennen, erzeugt einen Schatten, und der Schatten gehört zum Licht.“ Für Kahn ist der eigentliche Zweck des Materials die Erzeugung von Schatten – was bedeutet, dass Schatten ebenso wie Beton oder Stahl ein untrennbarer Bestandteil der Architektur sind (Kahn, 1969). Das Licht, die „Quelle aller Existenz”, offenbart seine Form durch Schatten. Mit anderen Worten: Eine Wand, eine Säule oder ein Dach werden erst durch die Schatten, die sie werfen, wirklich lesbar und schön. Wie ein Wissenschaftler feststellte, „vervollständigt der Schatten in der Architektur die Komposition und fungiert als kontrastierendes Element, das Tiefe, Textur und Kontrast verstärkt“. Schatten sind keineswegs ein Nebenprodukt, sondern können ein bewusst gestaltetes Element sein – ein „wortloses” Material, das Architekten verwenden, um einem Raum Rhythmus und Fülle zu verleihen.

Im Laufe der Geschichte haben erfahrene Architekten dies verstanden. So ist beispielsweise die traditionelle japanische Architektur perfekt auf feine Schatteneffekte abgestimmt. In seinem Werk „Lob der Schatten“ bewundert Jun’ichirō Tanizaki das gedämpfte, indirekte Licht in einem klassischen japanischen Raum – wie Shōji-Papierwände das Sonnenlicht in einen sanften Schein verwandeln und eine lackierte Schale in einer dunklen Ecke geheimnisvoll schimmert (Tanizaki, 1977). Tanizaki schreibt: „Ohne Schatten gäbe es keine Schönheit“ und vergleicht in seinen Beleuchtungspräferenzen die „nachdenkliche Helligkeit“ des Ostens mit der „oberflächlichen Helligkeit“ des Westens. In traditionelle Tatami-Zimmer fällt nur sehr wenig direktes Licht; stattdessen wird das Licht gefiltert und gemildert und erzeugt Schattenverläufe, die Ruhe und Tiefe vermitteln. Die Schatten sind beabsichtigt – sie sind eine Art negativer Raum, der die bescheidenen Materialien (Holz, Papier, Stroh) mit einer ruhigen Aura veredelt. Tanizakis Beobachtung, dass „westliches Papier das Licht reflektiert, während unser Papier das Licht in sich aufnimmt und sanft umhüllt”, unterstreicht, wie Designentscheidungen (in diesem Fall halbtransparente und opake Materialien) die Präsenz von Schatten und damit die Atmosphäre bestimmen. Solche kulturellen Einstellungen betrachten Schatten nicht als etwas, das beseitigt werden muss, sondern als einen Wert, ja sogar als Material der Schönheit.

Das Innere des Daihōjō-Saals des Tenryū-ji-Tempels in Kyoto

In der modernen Architektur findet sich eine ähnliche Wertschätzung für Schatten auch in den Werken von Louis Kahn, Tadao Ando, Peter Zumthor und anderen, die von ihnen beeinflusst wurden. In seinem Vortrag „Stille und Licht” aus den späten 1960er Jahren argumentierte Kahn, dass selbst ein Raum, der dunkel sein soll, eine „mysteriöse Offenheit” enthalten muss, um seine Dunkelheit hervorzuheben. In Gebäuden wie dem Salk Institute und dem Kimbell Art Museum haben Säulenreihen und Gewölbe einen Rhythmus von „kein Licht, Licht, kein Licht” geschaffen und so durch „Design mit Schatten” der Form eine taktile Lesbarkeit verliehen. Thomas Schielke beobachtete, dass Kahns monolithische Wände zu einer dreidimensionalen Leinwand für das Spiel der Schatten wurden. Der Schatten war ein unverzichtbares Element, um die Anordnung und Form von Kahns Volumen hervorzuheben. So wird beispielsweise die Textur von Ziegel- oder Steinoberflächen durch die Schatten ihrer Reliefs hervorgehoben; Kahns Verwendung tiefer Fensternischen und Fensterläden ermöglichte die Modulation des in die Innenräume einfallenden Lichts – anstatt jede Ecke zu beleuchten, schuf er Schattenverläufe und Taschen, die ein Gefühl von Monumentalität und „Stille” vermittelten.

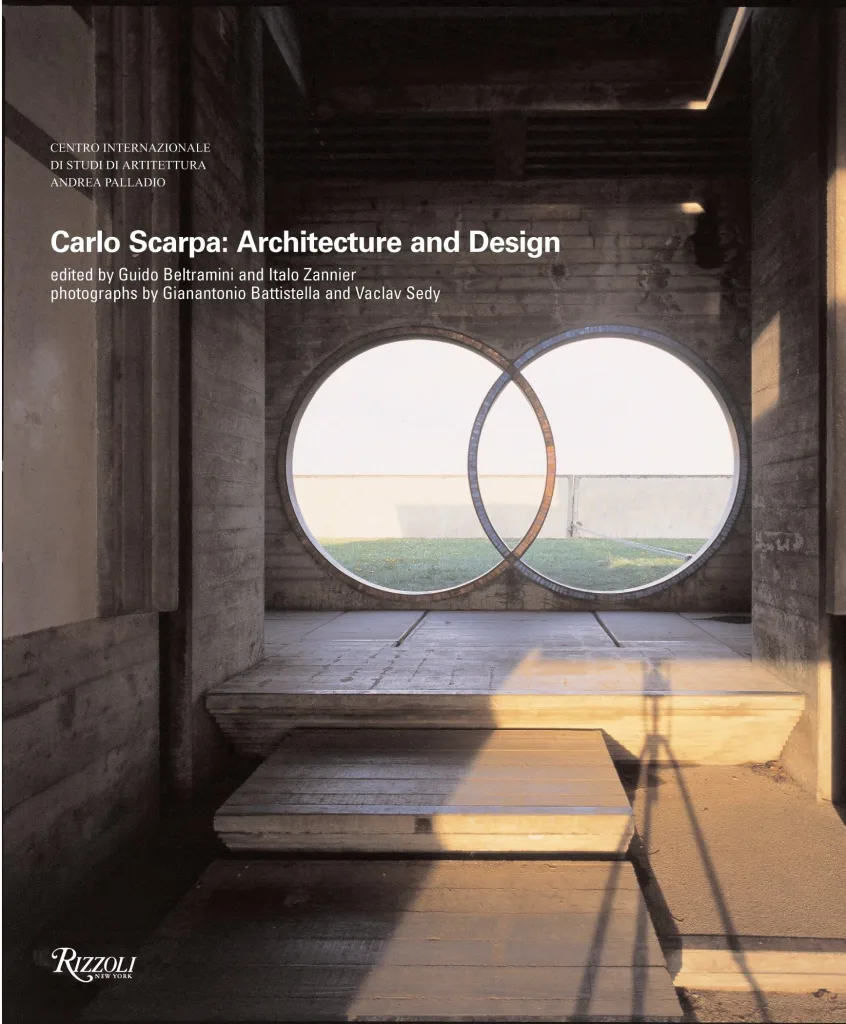

Selbst die heutigen Leitfäden akzeptieren stillschweigend die Rolle des Schattens. Standardmäßige architektonische Beleuchtungsanwendungen (z. B. die IESNA-Leitfäden) konzentrieren sich in der Regel auf die Beseitigung von „dunklen Stellen“, um eine ausreichende Beleuchtung für die Erfüllung von Aufgaben und die Sicherheit zu gewährleisten. Paradoxerweise erzeugt jedoch jedes hinzugefügte Licht auch neue Schatten – dies wird sogar von Experten für Kriminalprävention betont: „Beleuchtung hat noch eine weitere Funktion: Sie erzeugt Schatten. Jede Lichtquelle erzeugt auch dunkle Bereiche.” Architekten können beim Entwurf nur der beleuchteten Bereiche eines Gebäudes unbeabsichtigt Schatten als Rückstände hinterlassen. Führende Designer zeigen jedoch, dass diese Rückstände bewusst gestaltet werden können, um das Design zu bereichern. So fügt beispielsweise eine Säulengalerie an einer Fassade nicht nur ein zusätzliches Element zum Bauwerk hinzu, sondern erzeugt auch ein abwechslungsreiches Spiel aus Licht und Schatten im Laufe des Tages. Ein durchbrochener Bildschirm oder ein Gitter (Mashrabiya) ist nicht nur eine Verzierung, sondern ein Schattenbildner, der die Innenflächen mit bewegten Mustern schmückt. Der italienische Modernist Carlo Scarpa betrachtete Schatten als eine Form der Zeichnung: Im Castelvecchio-Museum erzeugen schmale Spalten und Vertiefungen lange Schatten, die jede Materialkombination betonen. Scarpas Sorgfalt bei der Gestaltung von Beton-, Stein- und Metalldetails umfasst negative Vertiefungen, um Schatten einzufangen und so die Kanten und Texturen hervorzuheben. Diese Beispiele können wir als ebenso bewusstes „Skizzieren mit Schatten” betrachten wie die Gestaltung fester Objekte durch Architekten.

Schatten werden zu einem wortlosen architektonischen Material, indem sie die Wahrnehmung von Masse, Maßstab und Textur formen. Sie verleihen Säulenreihen Rhythmus, Massen Gewicht und Licht Weichheit. Schatten, die direkt übernommen oder von Architekten intuitiv verwendet werden, um Tiefe zu verleihen, wie bei Tanizaki oder Kahn, sind immer vorhanden und sprechen. Wenn Architekten Schatten ignorieren und Licht als Eroberer der Dunkelheit betrachten, entstehen oft flache und überbeleuchtete Räume, die ihr Gefühl für Dimensionen verlieren. Umgekehrt erhalten Gebäude in der Regel ein reichhaltigeres und attraktiveres Aussehen, wenn Architekten bei ihren Entwürfen Schatten berücksichtigen. Wie ein japanisches Sprichwort sagt: „Die Schönheit eines Objekts liegt in seinem Schatten.“ Architekten, die Schatten als wichtige Ebene betrachten, können nicht nur mit Wänden und Fenstern arbeiten, sondern auch mit Halbschatten, also mit einem nicht festen, vergänglichen, aber dennoch wesentlichen Bestandteil der Atmosphäre.

2. Was sind versteckte soziale und psychologische Botschaften in lichtlosen Bereichen?

Während Licht in der Regel mit Information, Sicherheit und Inklusivität assoziiert wird, können Dunkelheit und Schatten eher unklare soziale Bedeutungen haben – manchmal laden sie zu Geheimnis und Intimität ein, manchmal können sie aber auch ein Zeichen für Gefahr oder Vernachlässigung sein. In der Architektur und Stadtplanung sprechen Schatten oft unsere Instinkte in Bezug auf Sicherheit, Komfort und die Frage an, wer in einem Raum willkommen ist. Ein unzureichend beleuchtetes Treppenhaus in einem öffentlichen Wohnblock, eine schattige Unterführung oder ein nachts unbeleuchteter Park senden Botschaften an die Menschen, die ihnen begegnen. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie der Mangel an Licht, also beabsichtigte oder unbeabsichtigte Schatten in unserer gebauten Umwelt, soziale und psychologische Hinweise vermittelt. Sind dunkle Bereiche angenehm oder beängstigend? Bedeutet ein Schatten nach Sonnenuntergang einen Ort, an dem man Schutz finden kann, oder einen Bereich, den man meiden sollte? Untersuchungen aus der Umweltpsychologie und reale Fallstudien aus dem städtischen Raum zeigen, dass der Kontext eine entscheidende Rolle spielt. Ein Schatten in einer heiligen Halle kann Ehrfurcht hervorrufen, während ein Schatten in einer Hintergasse Angst auslösen kann.

Eine der deutlichsten sozialen Botschaften der Beleuchtung betrifft die Sicherheit. Eine ausreichende Beleuchtung sorgt dafür, dass sich ein Ort sicherer anfühlt, während Dunkelheit zu Unsicherheit führen kann. Die klassische Stadtplanerin Jane Jacobs hat diese Situation in ihrem bedeutenden Werk The Death and Life of Great American Cities (1961) beobachtet. Jacobs stellte fest, dass Kriminalität und antisoziales Verhalten in Umgebungen, in denen „die Straße keine Augen hat”, die oft mit unzureichender Beleuchtung einhergehen, häufiger vorkommen. In den von ihr untersuchten armen Stadtvierteln „waren die Straßen oft so dunkel, dass allgemein angenommen wurde, dass unzureichende Straßenbeleuchtung die Ursache für die Probleme sei” (Jacobs, 1961, S. 37). Sie räumte ein, dass eine gute Beleuchtung Menschen dazu animieren kann, nach draußen zu gehen und die Straßen zu beobachten. Wenn die Gehwege nachts gut beleuchtet sind, werden die Menschen dazu animiert, „mit ihren eigenen Augen zur Sicherheit auf den Straßen beizutragen”, da sie dort ungehindert spazieren gehen können. Daher vermittelt ein unbeleuchteter oder sehr schlecht beleuchteter öffentlicher Raum oft die Botschaft: „Halten Sie sich fern, niemand sieht Sie, Sie sind hier ganz allein.” Dies ist das beste Beispiel für die unerwünschte Botschaft, die Schatten vermitteln können. Ein dunkler Fußgängertunnel oder eine dunkle Treppe in einem Wohnhaus vermitteln den Nutzern den Eindruck, dass dieser Ort nicht gepflegt oder überwacht wird, was zu einer erhöhten Angst führen kann. Empirische Studien bestätigen dies: Dunkelheit erhöht die Angst vor Kriminalität und kann insbesondere bei schutzbedürftigen Gruppen zu einer Einschränkung ihres Verhaltens führen. Umfragen zeigen beispielsweise, dass viele Menschen (insbesondere Frauen) nach Einbruch der Dunkelheit Parks oder Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs meiden – eine Art Selbstkontrolle aufgrund der wahrgenommenen Gefahr (van Rijswijk & Haans, 2015). In einer Studie wurden 76 % der Todesfälle von Fußgängern in der Dunkelheit verzeichnet, und es wurde festgestellt, dass die Dunkelheit „das Sicherheitsgefühl der Fußgänger verringert“ und sie daher dazu veranlasst, ihre Route zu ändern oder nachts gar nicht mehr unterwegs zu sein. Das Fehlen von Licht kann Menschen also vollständig aus dem öffentlichen Raum ausschließen, was eine starke soziale Auswirkung eines unbeleuchteten Designs ist.

Jacobs warnte jedoch auch davor, dass Licht allein nicht alle Probleme lösen kann. Ein Bereich, in dem Licht scheint, aber niemand zu sehen ist, ist dennoch unsicher: „Wenn keine wachsamen Augen da sind, können und werden in gut beleuchteten U-Bahn-Stationen schreckliche Verbrechen begangen … In dunklen Theatern, in denen sich viele Menschen und wachsame Augen befinden, werden solche Verbrechen hingegen fast nie begangen“, schrieb er. Dies unterstreicht einen wichtigen Punkt: Unbeleuchtete Bereiche sind nicht automatisch gefährlich und beleuchtete Bereiche sind nicht automatisch sicher – dies hängt von der Anwesenheit anderer Menschen und dem allgemeinen Kontext des Designs ab. Tatsächlich sprechen Designer und Psychologen vom Konzept der „Sicht und Zuflucht”. Helles Licht sorgt für Sicht (die Fähigkeit, die Umgebung zu sehen), aber zu viel Offenheit ohne Rückzugsmöglichkeiten kann ein Gefühl der Gefährdung hervorrufen; schattige Ecken bieten Rückzugsmöglichkeiten (Versteck oder Geborgenheit), aber zu viel Dunkelheit kann Gefahren verbergen. Ideal ist insbesondere im städtischen öffentlichen Raum ein Gleichgewicht: eine moderate, gleichmäßige Beleuchtung, die blinde Flecken minimiert und gleichzeitig Blendung verhindert. Die Leitlinien zur Kriminalprävention durch Umweltgestaltung (CPTED) betonen dieses Gleichgewicht. „Blendung und tiefe Schatten” durch starke Kontraste sollten vermieden und stattdessen eine gleichmäßige und ausreichende Beleuchtung gewährleistet werden (Crowe, 2000; Cianci, 2023). Ein CPTED-Experte schreibt, dass übermäßig helle Leuchten einen gegenteiligen Effekt haben können, indem sie blendendes Licht und dunkle Bereiche erzeugen, in denen sich Angreifer verstecken können. Tatsächlich gilt: „Mehr Beleuchtung ist nicht immer sicherer“ – eine Lektion, die viele Städte gelernt haben, indem sie in problematischen Bereichen einfach nur Scheinwerfer installiert haben. Schlecht konzipierte Beleuchtung kann einen Bereich eher feindselig als einladend wirken lassen; beispielsweise können grelle Scheinwerfer unter einer Unterführung eine Gefängnishof-Atmosphäre schaffen, die nicht nur Kriminelle, sondern alle abschreckt. Daher kann die abschreckende Wirkung von Schatten zweischneidig sein: Die strategische Beseitigung von versteckten Dunkelheiten kann Kriminelle abschrecken, aber undifferenzierte Lichtblitze können den Komfort beeinträchtigen und legitime Nutzer abschrecken.

Diese Dynamik wird anhand von Beispielen aus dem wirklichen Leben deutlich. Nehmen wir einmal die Sozialwohnungen in New York City. In der Vergangenheit waren viele Treppenhäuser und Flure der New York City Housing Authority (NYCHA) aufgrund defekter Leuchten oder mangelnder Planung unzureichend beleuchtet, was zu Kriminalität und Tragödien führte. Im Jahr 2014 ereignete sich in einem dunklen Treppenhaus eines Wohnprojekts in Brooklyn ein schrecklicher Vorfall: Akai Gurley, ein Bewohner des Gebäudes, wurde versehentlich von einem Polizeibeamten erschossen, der in der Dunkelheit auf Streife war. Da die defekten Lampen im Treppenhaus nicht repariert worden waren, war der Gemeinschaftsbereich zu einer tödlichen Falle geworden. Dieser Vorfall machte deutlich, dass das Belassen eines Bereichs im Dunkeln (durch mangelnde Beleuchtungsplanung oder -wartung) eine weitreichende Vernachlässigung der Sicherheit der Bewohner symbolisierte. Es war eine Botschaft, die zeigte, dass dieser Bereich und damit auch seine Nutzer von der Stadt nicht wertgeschätzt wurden. Als Reaktion darauf installierten die Behörden ein neues Beleuchtungssystem, das jedoch, wie wir sehen werden, eine komplexe soziale Botschaft hat.

Andererseits wurde Mitte der 2010er Jahre bei Wohnbauprojekten in NYC auch ein gegenteiliger Ansatz ausprobiert: die Bereiche mit übermäßigem Licht zu fluten. Im Rahmen eines Pilotprogramms wurden (als Reaktion auf die zunehmende Gewalt) in den Innenhöfen und auf den Wegen mehrerer Sozialwohnungen leistungsstarke temporäre Scheinwerfer installiert, um bewaffnete Auseinandersetzungen und Straftaten zu verhindern. Diese LED-Türme beleuchteten die Wohnanlagen die ganze Nacht über „wie ein Stadion”. Das Ergebnis? Viele Bewohner hassten diese Türme. Die übermäßige Beleuchtung führte dazu, dass sich die Bewohner beobachtet und schlaflos fühlten. In einem Bericht hieß es: „Die grellen Lichter ermöglichen eine ständige Überwachung … [die Bewohner] in ihren eigenen vier Wänden stört”. Während die Behörden argumentierten, dass „eine gut beleuchtete Straße Verbrechen besser verhindert als eine dunkle Straße”, waren die Bewohner der Meinung, dass die Lichtdecke ihnen das Gefühl gab, wie unter Beobachtung stehende Verdächtige zu sein, und ihre Höfe in fremdartige Orte verwandelte. Soziologisch gesehen kann zu viel Licht ein Gefühl der Unsicherheit oder sogar strafende Kontrolle vermitteln, genauso wie zu wenig Licht ein Gefühl der Vernachlässigung hervorrufen kann. In armen Gemeinden kann helle Sicherheitsbeleuchtung zu einer Form werden, die Wissenschaftler als „architektonische Polizeiarbeit“ bezeichnen – eine physische Umgebung, die den Bewohnern vermittelt, dass sie ständig unter Verdacht stehen (Creatura, 2017). So erhalten Schatten und Licht eine politische Bedeutung: Wer von sanften Straßenlaternen beleuchtet wird und wer von blendenden Scheinwerfern, hängt mit Ungleichheit zusammen. In wohlhabenden Stadtvierteln werden die Straßen nachts in der Regel mit warmer, gedämpfter Beleuchtung angenehm ausgeleuchtet und für Privatsphäre und Atmosphäre etwas Dunkelheit gelassen. Im Gegensatz dazu können einkommensschwache Stadtgebiete aufgrund geringerer Investitionen der Dunkelheit ausgesetzt sein oder aufgrund aggressiver Sicherheitsmaßnahmen übermäßig beleuchtet werden. Beide Extreme vermitteln eine Botschaft.

Die Umweltpsychologie untersucht auch die Auswirkungen der Dunkelheit auf Stress und Stimmung. Dunkelheit erhöht unsere Wachsamkeit gegenüber dem Unbekannten – eine ursprüngliche Reaktion, die je nach Kontext aufregend oder stressauslösend sein kann. Dunkelheit kann als gemütlich und beruhigend empfunden werden, da sie ein Gefühl von Privatsphäre und Geborgenheit vermittelt, wie beispielsweise in einer gemütlichen Restaurantecke. Im Gegensatz dazu erhöht ein dunkler Parkplatz die Herzfrequenz. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Persönlichkeitsangst von Menschen ihre Toleranz gegenüber dem Gehen im Dunkeln beeinflusst (van Rijswijk & Haans, 2015). Menschen mit einem hohen Angstniveau nehmen in dunklen Umgebungen mehr Risiken wahr und wünschen sich mehr Beleuchtung. Sogar die Farbe der Beleuchtung kann die wahrgenommene Sicherheit beeinflussen: Helle weiße LEDs können eine Szene klar, aber kalt erscheinen lassen, während ein gedämpfteres gelbes Licht einladender, aber auch etwas beängstigend wirken kann. Städte versuchen nun, mit einstellbaren Leuchten die richtige Atmosphäre zu schaffen. Dies zeigt, dass erneut anerkannt wird, dass die von der Beleuchtungsgestaltung hinterlassenen Schatten die Psyche der Menschen beeinflussen.

Eine weitere versteckte Botschaft unbeleuchteter Bereiche ist Ausgrenzung. Wenn ein Park oder ein Platz nachts nicht beleuchtet ist, sagt dies indirekt: „Dieser Bereich ist derzeit geschlossen (oder nicht zugänglich).“ Vergleichen Sie zwei öffentliche Plätze um 22:00 Uhr: Der eine ist hell erleuchtet mit Straßenlaternen und geöffneten Geschäften, der andere ist bis auf eine entfernte Straßenlaterne dunkel. Die Dunkelheit des zweiten Platzes signalisiert, dass man sich hier nicht aufhalten soll; dies kann sogar gesetzlich vorgeschrieben sein (viele Parks schließen offiziell bei Sonnenuntergang und werden nicht beleuchtet, um dies zu signalisieren). Dies kann auch Auswirkungen auf die Gleichberechtigung haben: Wenn es nur in bestimmten Stadtvierteln rund um die Uhr belebte und hell erleuchtete öffentliche Räume gibt, verlieren andere Stadtviertel nach Sonnenuntergang praktisch ihre öffentlichen Räume. Vernachlässigte Stadtgebiete verfügen in der Regel nicht nur über weniger Möglichkeiten, sondern auch über eine schlechtere Beleuchtungsinfrastruktur, was zur Entstehung von „dunklen Wüsten” führt, die das gesellschaftliche Leben auf die Tagesstunden beschränken.

Umgekehrt werden Schatten manchmal verwendet, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Ein luxuriöser Salon kann bewusst eine sehr geringe Beleuchtungsstärke beibehalten, um seinen Kunden ein Gefühl von Privatsphäre und Attraktivität zu vermitteln. Diejenigen, die hierher gehören, fühlen sich in dieser dunklen und intimen Umgebung, die von Türstehern bewacht wird, sicher; Außenstehende hingegen empfinden diese Umgebung möglicherweise als beängstigend oder kalt. Auf diese Weise können Architekten und Designer durch die Manipulation von Schatten das Image eines Raumes beeinflussen (z. B. die sexy Dämmerung einer Cocktailbar im Gegensatz zu den hellen Neonlichtern eines Fastfood-Restaurants). Die Psychologie der Schatten hängt vom Kontext ab: In einem dunklen, ungepflegten öffentlichen Raum kann sie „beängstigend” bedeuten, in einem kontrollierten privaten Raum hingegen „elegant und gemütlich”.

Es ist wichtig, die kulturellen Unterschiede bei der Interpretation von Schatten hervorzuheben. Die westliche Stadtplanung hat historisch gesehen mehr Beleuchtung als Symbol für Fortschritt und Modernität gefördert (das Ideal der „Stadt des Lichts“), während einige östliche und indigene Traditionen die Dunkelheit wegen ihrer Ruhe schätzen. Die Bedeutungen von Schatten sind nicht universell. Dennoch empfinden fast alle Menschen eine innere Scheu vor völliger Dunkelheit, um sich sicher zu fühlen und sich orientieren zu können. Daher werden vollständig unbeleuchtete Umgebungen (wie unbeleuchtete Straßen) in der Regel gemieden.

Die sozialen und psychologischen Botschaften unbeleuchteter Bereiche sind komplex und stark. Schatten können Sicherheit oder Unsicherheit ausdrücken: Eine dunkle Ecke kann in einem Tempel beruhigend wirken, auf einer Straße jedoch bedrohlich. Dunkelheit kann zur Introspektion anregen oder auf Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben hindeuten. Planer sollten sich bewusst sein, dass die Entscheidung, einen Bereich zu beleuchten oder nicht, den Nutzern eine Botschaft vermittelt. Mit Jacobs‘ berühmtem Zitat: „Licht wird verwendet, um den Augen mehr Bedeutung zu verleihen“, aber ohne Menschen und ein kollektives Gefühl der Fürsorge ist Licht allein „nutzlos“. Das Ziel ist also ein durchdachtes Design: vertrauen und einbeziehen durch ausreichende Beleuchtung, aber auch durch ausreichende Schatten, um Blendung zu vermeiden und die Atmosphäre zu bewahren. Im sozialen Bereich muss die Sprache der Schatten sorgfältig gestaltet werden – zu viel Stille (Dunkelheit) macht Menschen ängstlich oder entfremdet sie; zu viel Lärm (übermäßige Beleuchtung) strapaziert die feinen sozialen Bindungen unter harter Prüfung.

3. Wie prägen Schatten die architektonische Erinnerung und Atmosphäre?

Architektur wird oft als „bauliches Gedächtnis“ einer Kultur bezeichnet, aber Erinnerung findet sich nicht nur in physischen Mauern, sondern auch in dem Licht und den Schatten, die diesen Mauern im Laufe der Zeit Leben einhauchen. Denken Sie an einen Ort, den Sie seit Ihrer Kindheit lieben, vielleicht einen sonnigen Schulhof oder das Innere einer Kirche in der Dämmerung. Wahrscheinlich ist Ihre Erinnerung mit der Beschaffenheit des Lichts zu einer bestimmten Tageszeit verbunden: lange Schatten, die sich am Nachmittag auf den Rasen legen, oder Staubpartikel, die in den Sonnenstrahlen tanzen, die durch das Fenster fallen. Diese flüchtigen Momente von Licht und Schatten werden in unserem Gedächtnis zu einem Teil der Identität eines Ortes. Auf diese Weise schaffen Schatten zeitliche Signaturen in der Architektur – tägliche und saisonale Rhythmen, die wir in unserem Unterbewusstsein speichern und uns daran erinnern. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie Schatten die Atmosphäre von Räumen prägen und wie sie dazu beitragen, dass wir Architektur erleben und uns an sie erinnern, indem sie sie mit der Zeit verbinden.

Aus phänomenologischer Sicht vertreten Wissenschaftler wie Christian Norberg-Schulz und Juhani Pallasmaa die Ansicht, dass der Begriff „Genius Loci” (Geist des Ortes) eng mit den natürlichen Licht- und Schattenverhältnissen eines Ortes verbunden ist. „Licht bringt den Genius Loci eines Ortes zum Vorschein”, sagt Norberg-Schulz und behauptet, dass jeder Ort eine charakteristische Beleuchtung hat, die ihm seine Identität verleiht. Darüber hinaus können wir sagen, dass Schattenmuster – die Art und Weise, wie das Sonnenlicht durch die Bäume fällt oder wie Gebäude zu bestimmten Tageszeiten Schatten werfen – Elemente sind, die einen Ort unvergesslich machen. Pallasmaa betont in The Eyes of the Skin und anderen Schriften die multisensorische Erfahrung und weist häufig darauf hin, dass „Schatten den Objekten unter dem Licht Form und Leben verleihen“ und damit den Raum schaffen, in dem Fantasie und Erinnerung entstehen (Pallasmaa, 1996). In einem Artikel aus dem Jahr 2016 schreibt Pallasmaa: „Jeder Ort und jeder Raum hat sein eigenes Licht, und Licht ist der Faktor, der die Atmosphäre eines Raumes am stärksten beeinflusst”. Unterschiede wie Morgenlicht und Abendlicht, Sommer- und Winterschatten lassen in der Architektur den Fluss der Zeit spüren, was wiederum unsere Stimmung und unser Gedächtnis in diesen Räumen tiefgreifend beeinflusst. Unser Körper passt sich diesen Zyklen (zirkadiane Rhythmen, jahreszeitliche Veränderungen) an, und eine Architektur, die Schattenrhythmen betont, kann unsere Verbindung zur natürlichen Zeit stärken.

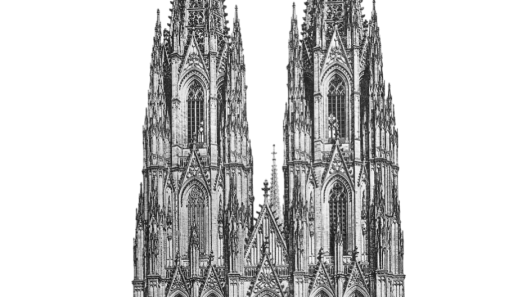

Nehmen wir das Beispiel der Klosterhöfe in den Colleges von Oxford oder Cambridge. Diese von Steinbögen umgebenen viereckigen Höfe sind im Wesentlichen Instrumente, die der Sonne folgen. Während sich die Sonne bewegt, werfen die Bögen wechselnde Schatten auf den Rasen und die Gehwege. Bei Sonnenaufgang liegt eine Seite des Klosters im tiefen Schatten, während die andere Seite im Licht liegt; zur Mittagszeit kehrt sich diese Situation um. Im Laufe der Jahreszeiten werden diese Schatten länger und kürzer – lange blaue Schatten an Winternachmittagen, kurze, scharfe Schatten mitten im Sommer. Die Menschen, die seit Generationen hier leben, haben diese Rhythmen still in sich aufgenommen. Die Erinnerungen eines Studenten an die Abende in Oxford umfassen wahrscheinlich die Schatten der gotischen Bögen, die sich an den Wänden entlangziehen, wenn die Glocken zum Abendgebet läuten. Die hier assoziierte Atmosphäre besteht nicht nur aus Stein und Geometrie, sondern auch aus dem dynamischen Spiel der Schatten, die das Ende des Tages ankündigen.

Barragáns Häuser in Mexiko schaffen durch den geschickten Einsatz von Schatten eine kontemplative Atmosphäre. Im Gilardi-Haus beispielsweise ist eine leuchtend rosa Wand teilweise mit Schatten bedeckt, wodurch der beleuchtete Teil noch lebendiger wirkt. Die Erinnerung an diesen Raum ist mit dem dramatischen Kontrast zwischen farbigem Licht und tiefen Schatten verbunden und ruft eine emotionale Reaktion hervor, die über die physische Form hinausgeht.

Die Phänomenologie in der Architektur lehrt uns, dass Räume mehr sind als nur räumliche Dimensionen – Räume sind Ereignisse im Zeitverlauf und beeinflussen unsere Sinne und unsere Seele. Schatten spielen dabei eine entscheidende Rolle, da sie bestimmen, wie wir einen Raum empfinden. Der finnische Architekt Pallasmaa argumentiert, dass die moderne Architektur durch ihre übermäßige Betonung einer hellen, einheitlichen Beleuchtung (die er als „Retina-Architektur” bezeichnet) die „schattigen Tiefen” verloren hat, die unsere anderen Sinne und Emotionen ansprechen. In traditionellen Umgebungen, beispielsweise in einer schummrigen Kathedrale, wecken Schatten Bewunderung und ein Gefühl der Introspektion (Pallasmaa, 1994). Die Neurowissenschaft geht sogar davon aus, dass wechselnde Licht- und Schattenverhältnisse sensorische Reizüberflutung verhindern und unserem Gehirn helfen, sich auf den Moment zu konzentrieren. Daher wird die Atmosphäre oder Stimmung der Architektur weitgehend durch die Art und Weise geprägt, wie Licht zu Schatten wird. Der deutsche Philosoph Martin Heidegger verglich das Konzept der „Lichtung” im Wald mit der Tatsache, dass ein Haus einen Freiraum für die Existenz schafft – wobei zu beachten ist, dass Freiraum durch den Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit, Sonne und Schatten definiert wird.

Tageslichtrhythmen sind nicht nur ästhetisch, sondern können auch das Wohlbefinden beeinflussen. Moderne Studien zur zirkadianen Gesundheit betonen, dass die Exposition gegenüber natürlichen Lichtveränderungen (einschließlich dunklerer Lichtphasen) für unsere innere Uhr von großer Bedeutung ist. Gebäude, die einen hohen Kontrast zwischen Tageslicht und Schatten zulassen, helfen den Nutzern, ihr Zeitgefühl zu bewahren, und können ihren Schlafzyklus und ihre Stimmung verbessern (Webb, 2006). So erwägen beispielsweise Krankenhäuser mittlerweile, anstelle einer gleichmäßigen Beleuchtung den ganzen Tag über eine „dynamische Beleuchtung” einzusetzen. Das Vorhandensein natürlicher Schattenbewegungen, wie z. B. das Auf- und Abtauchen der Sonnenstrahlen auf dem Boden, vermittelt ein subtiles psychologisches Wohlbefinden und das Gefühl, dass sich die Welt bewegt. In einem Büro kann das Eindringen von Sonnenlicht am Nachmittag, wenn der Arbeitstag zu Ende geht, die kreative Fantasie anregen (oder zumindest signalisieren, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen!), während eine konstante und gleichmäßige Helligkeit dazu führen kann, dass der Körper das Zeitgefühl verliert. Die von dem Architekten Peter Zumthor in seinem Buch Atmospheres (2006) beschriebene Atmosphäre entsteht aus den folgenden abstrakten Elementen: „ein Musikstück, spritzendes Wasser, das Spiel von Licht und Schatten” verleihen einem Raum ein bestimmtes Gefühl. Zumthors Thermalbäder und Kapellen bleiben den Besuchern ebenso wegen der Details der Materialien wie wegen der Streifen und Flecken des Lichts in Erinnerung.

Veranschaulichen wir dies anhand eines Beispiels für ein durch Schatten geformtes kollektives Gedächtnis: das Lincoln Memorial in Washington D.C. Die emotionale Kraft dieses Denkmals hängt zum Teil von der Beleuchtung und dem Schattenwurf ab. Tagsüber werfen die tiefen Säulen scharfe Schattenlinien, die die riesige sitzende Lincoln-Statue umgeben. Besucher, die aus dem hellen Tageslicht die Treppe hinaufsteigen, betreten einen zunehmend schattigen Portikus und erleben einen Übergang von einer gewöhnlichen Umgebung zu einer feierlichen Atmosphäre. Wenn Sie vor der Statue stehen, befinden Sie sich in einer gedämpften Umgebung, und das natürliche Licht fällt größtenteils von oben und von hinten auf die Statue.

Der Bildhauer Daniel Chester French und der Architekt Henry Bacon haben dies so geplant. Als das Denkmal ursprünglich errichtet wurde, stellten sie fest, dass das Mittagssonnenlicht vom weißen Boden und dem reflektierenden Wasserbecken vor dem Denkmal nach oben reflektiert wurde und Lincolns Gesicht auf unheimliche Weise beleuchtete, sodass es sehr flach wirkte (ohne die gewünschten Schatten). Der Effekt war so störend – das Gesicht wirkte maskenhaft und schwerelos –, dass die Decke mit einem Beleuchtungssystem renoviert werden musste, um die Schatten unter Lincolns Augenbrauen, Nase und Kinn wiederherzustellen. Nach der Korrektur erhielt die Statue durch die Beleuchtung, die hauptsächlich von oben kam, um Schatten auf die Augen zu werfen, einen nachdenklichen und melancholischen Charakter und gewann ihren ernsten Ausdruck zurück. Stellen Sie sich nun das Lincoln Memorial bei Nacht vor: Die Figur Lincolns wird von Scheinwerfern beleuchtet, sodass sie leuchtet, während der umgebende Raum relativ dunkel bleibt. Das Spiel der Schatten unten lässt die Figur in Erinnerung wiederaufleben – Fotos halten dieses kontrastreiche Bild fest. Touristen erinnern sich oft an das fast spirituelle Bild der Statue, die im Dunkeln des Raumes leuchtet. Auf diese Weise hat der Schatten eine symbolische Bedeutung erhalten: Die Dunkelheit um ihn herum symbolisiert die Schwere der Geschichte und der Opferbereitschaft, während das Licht auf Lincoln die unendliche Hoffnung symbolisiert. Wäre das Denkmal gleichmäßig und flach beleuchtet, würde es nicht dasselbe Gefühl vermitteln. Die ehrfürchtige Atmosphäre wurde buchstäblich durch Schatten gestaltet und hat ihren Platz im nationalen Gedächtnis gefunden (Cresson, 1956).

Ein weiteres Beispiel: Die Hörsäle und Bibliotheken der Universität Oxford verfügen in der Regel über lange Fenster, durch die im Laufe des Tages Lichtstrahlen durch die alten Holzvertäfelungen an den Wänden ins Innere dringen. Absolventen erinnern sich vielleicht nicht mehr genau an die Größe des Raumes, aber „dass um 17 Uhr die Sonne auf den Lesetisch schien, während die Ecken im Dunkeln blieben”. Solche Erinnerungsbilder sind mit Gefühlen verbunden – vielleicht einem Gefühl der ruhigen Konzentration oder der Melancholie des hereinbrechenden Abends. Die Architektur wird zum Schauplatz des täglichen Dramas von Licht und Schatten. Diese zeitlichen Erfahrungen sammeln sich an und bilden unsere Erinnerungen an diesen Ort. Wie der Architekt Steven Holl sagt: „Architektur ist die Verkörperung geformter Ideen und eine Welt der Phänomene. Phänomene (Licht, Schatten, Farbe, Textur, Klang) erwecken Architektur zum Leben” – und Leben impliziert den Lauf der Zeit, der durch Schatten zum Ausdruck kommt.

Schatten weisen auch in der Architektur auf die Jahreszeiten hin. Stellen Sie sich ein sorgfältig ausgerichtetes modernes Haus vor: Im Winter dringt das tief stehende Sonnenlicht tief in den Raum ein und wirft lange Schatten, die Ihren Lieblingssessel in ein angenehmes Sonnenlicht tauchen; im Sommer sorgt der Dachvorsprung für einen breiten Schatten, der den Innenraum kühl hält. Die Bewohner nehmen diese saisonalen Schattenveränderungen vorweg und entwickeln eine emotionale Bindung dazu – vielleicht freuen sie sich, wenn die Wintersonne endlich die Rückwand erreicht (ein Zeichen dafür, dass die Tage nach der Wintersonnenwende wieder länger werden), oder sie genießen an einem heißen Julinachmittag den Schatten der tiefen Veranda. Passives Solardesign beinhaltet in der Regel eine solche bewusste Schattenplanung (wir werden in Kapitel 5 zum Thema Nachhaltigkeit noch einmal darauf zurückkommen). Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass diese Schattenmuster Teil des Charakters des Hauses werden – ein atmosphärischer Rhythmus, der die Verbundenheit des Menschen mit dem Raum tiefgreifend beeinflussen kann. Die Erinnerungen an das Leben in diesem Haus werden beispielsweise „die buttergelbe Wintersonne, die bis in die Küche reicht” oder „die Schatten der Lauben, die sich im Laufe des Tages im Wohnzimmer bewegen” umfassen. In gewisser Weise bedeutet die Gestaltung dieser Schattenerlebnisse die Gestaltung von Erinnerungen.

Ein ähnliches Beispiel findet sich im Kino: Filmemacher nutzen Licht und Schatten (Chiaroscuro), um in ihren Szenen Atmosphäre und Erinnerungen zu erzeugen – man denke nur an die ikonischen schattigen Fensterläden im Film Noir oder das fleckige Sonnenlicht in den Filmen von Terrence Malick. Architekten können auf ähnliche Weise unvergessliche filmische Effekte erzielen. Le Corbusiers Kapelle in Ronchamp hat kleine, unregelmäßige Fenster, die farbige Lichtpunkte auf die dicken Wände werfen. Besucher erinnern sich oft an eine fast mystische Farbaura, die in den Schatten leuchtet – eine viel stärkere sensorische Erinnerung als ein Diagramm des Grundrisses. Jørn Utzons Kirche in Bagsværd in Dänemark verwendet gewölbte Betongewölbe, um das Licht in weiche, wolkenartige Schattenmuster zu reflektieren und das Gefühl zu vermitteln, unter einem bewölkten Himmel zu liegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schatten die emotionalen Ebenen und die zeitliche Dimension eines Raumes prägen und so das architektonische Gedächtnis und die Atmosphäre gestalten. Während reine Geometrie und Materialien statisch sein können, beleben Schatten sie – sie bewegen sich, verändern sich und erzählen so von der Zeit. Schatten schaffen „unverwechselbare” Momente, an die wir uns erinnern (die goldenen Stunden im Innenhof des Campus, flackernde Schatten wie Kerzenlicht im mittelalterlichen Saal, die Morgensonne, die durch das Küchenfenster scheint). Wie Pallasmaa schreibt: „Wir kennen die Welt nur so, wie sie das Licht erweckt … und daraus ergibt sich die Vorstellung, dass Material verbrauchte Licht ist.” Wenn Material „verbrauchte Licht” ist, dann ist Schatten die Aufzeichnung dieses Verbrauchs, die Erinnerung daran. Ein Gebäude mit einem reichen Schattenspiel fungiert als Bühne der Erinnerung, da es unsere Erfahrungen mit dem Kreislauf der Tage und Jahreszeiten verbindet und sie auf etwas Grundlegendes stützt. Deshalb gestalten Architekten, die für Schatten entwerfen, Platz für Schatten schaffen und das Kommen und Gehen des Lichts choreografisch arrangieren, eigentlich die atmosphärische Seele des Raumes. Diese Entwürfe werden tiefere Spuren in der Erinnerung der Menschen hinterlassen, da sie mit dem natürlichen Rhythmus von Licht und Dunkelheit in Resonanz stehen. In einer Zeit, in der viele Gebäude rund um die Uhr gleichmäßig beleuchtet sind, ist die Wiedereinführung von Schatten gleichbedeutend mit der Wiederherstellung des Gefühls von Zeit und Geheimnis in der Architektur. Diese Gefühle können Eigenschaften sein, die uns einen Ort lieben und in Erinnerung behalten lassen.

4. Welche ethischen Entscheidungen werden beim Entwerfen oder Ablehnen von Schatten getroffen?

In den dicht bebauten städtischen Schluchten unserer Städte ist eine neue Art von Aktivismus entstanden: Menschen protestieren gegen Schatten. Wenn ein luxuriöser Wolkenkratzer am Nachmittag einen langen Schatten auf einen öffentlichen Park wirft oder eine Reihe hoher Wohnhäuser ein Stadtviertel in permanenter Dämmerung hüllen, sprechen die Bewohner von „gestohlenem Sonnenlicht” und „Schattenraub”. Diese Konflikte unterstreichen, dass Tageslicht eine begrenzte Ressource ist und dass die Kontrolle von Schatten – oder das bewusste Ignorieren ihrer Auswirkungen – eine ethische Entscheidung im Design ist. Wer wird die Sonne genießen, wer wird im Schatten bleiben? Diese Frage steht im Mittelpunkt vieler aktueller Planungsdiskussionen, von New York über London bis hin zu San Francisco. In diesem Abschnitt werden wir die ethischen Dimensionen des Designs unter Berücksichtigung (oder Nichtberücksichtigung) von Schatten untersuchen, darunter Themen wie Gleichheit, Umweltgerechtigkeit und Rechte auf Licht und Schatten.

Auf den ersten Blick mögen Schatten wie ein unbedeutendes Nebenprodukt der Gebäudestruktur erscheinen. In vielen Rechtssystemen ist jedoch der Zugang zu Tageslicht als Eigentumsrecht oder öffentliches Gut geschützt. Im Vereinigten Königreich gibt es seit langem die Doktrin der „Ancient Lights” (alte Lichter), die es Eigentümern ermöglicht, Klage zu erheben, wenn die Fenster eines Neubaus mehr als einen bestimmten Schwellenwert an Sonnenlicht durchlassen. Heute ist diese Doktrin als „Right to Light” (Recht auf Licht) bekannt (Gesetz über das Recht auf Licht, 1959). Dieses Gesetz verpflichtet Architekten, die Schatten zu berücksichtigen, die ihre Gebäude auf die Grundstücke der Nachbarn werfen. In der Praxis führen britische Bauunternehmer anhand der BRE-Richtlinien (Building Research Establishment) Tageslicht- und Schattenanalysen durch. Gemäß diesen Richtlinien darf das Tageslicht der Nachbarn nicht unter einen bestimmten Wert fallen und die Hälfte ihrer Gärten darf nicht weniger als zwei Stunden Sonnenlicht erhalten. Ethisch gesehen basiert dies auf dem Konzept der Gerechtigkeit: Jeder sollte etwas Sonnenlicht bekommen. In diesem Zusammenhang bedeutet Schatten zu gestalten, das Gebäude so zu gestalten (durch Rücksprünge, Höhenbeschränkungen usw.), dass es nicht übermäßig viel Licht von den Nachbarhäusern abnimmt. Als beispielsweise in den 1930er Jahren in London das BBC Broadcasting House gebaut wurde, protestierten die Nachbarn mit der Begründung „alte Lichter” und zwangen die Architekten, dafür zu sorgen, dass die hinteren Häuser Sonnenlicht erhalten, sodass die Rückseite des Gebäudes mit einem steilen Gefälle gestaltet wurde. Das Ergebnis war eine asymmetrische Gebäudeform, d. h. ein Einschnitt in die Masse, was im Wesentlichen ethisches Schatten-Design bedeutet (sicherstellen, dass der Schatten des Gebäudes die Lichtrechte anderer nicht beeinträchtigt).

In den Vereinigten Staaten wurden die Gesetze zum Recht auf Tageslicht im 19. Jahrhundert abgeschafft, aber durch Stadtplanung Bebauungsplanung wieder eingeführt. Der wahrscheinlich erste umfassende Bebauungsplan, die Verordnung der Stadt New York aus dem Jahr 1916, ging auf ethische/ästhetische Probleme im Zusammenhang mit den Schatten von Wolkenkratzern zurück. Das 1915 erbaute Equitable Building war ein 38-stöckiges Gebäude, das einen Schatten von 7 Hektar auf die Straßen Manhattans warf. Aufgrund der öffentlichen Reaktion wurde 1916 die Regel eingeführt, dass hohe Gebäude mit zunehmender Höhe zurückversetzt werden und die klassische „Hochzeitstorten”-Silhouette bilden müssen, damit das Sonnenlicht in bestimmten Winkeln die darunter liegenden Straßen erreichen kann (Mark, 1996). Dies war einer der ersten Versuche im Bereich der städtischen Schattenplanung. Die Idee dahinter war, dass selbst in einem Wald aus hohen Gebäuden ein gewisses Maß an Tageslicht nach unten dringen sollte, um die Gesundheit und Moral der Bevölkerung zu gewährleisten. Dies kann als ethische Verpflichtung gegenüber dem gemeinsamen Licht angesehen werden.

Kommen wir zu den heutigen Superhochhäusern: Im Zentrum von Manhattan hat eine Gruppe von luxuriösen, stiftdünnen Türmen („Milliardärsstraße“) erneut Ängste vor Schatten geweckt. Diese über 300 Meter hohen Türme werfen in den letzten Stunden des Tages neue Schatten auf den Central Park, einen demokratischen Zufluchtsort für alle Bürger. Öffentliche Interessenverbände wie die Municipal Art Society haben Simulationen durchgeführt, die zeigen, dass insbesondere in den Wintermonaten ein großer Teil des Parks aufgrund dieser Gebäude am Nachmittag in kalten Schatten getaucht ist. Dies verstärkte die Forderungen nach einer Überarbeitung des Bebauungsplans unter Berücksichtigung der Schattenwürfe des Parks (MAS, 2015). Besorgte Behörden gründeten sogar eine „Central Park Sunshine Task Force” (Central Park Sonnenlicht-Arbeitsgruppe). Die lokale Bevölkerung betrachtet dieses Thema in der Regel als ethisches Problem: Darf ein privates Bauprojekt für Superreiche die Sonneneinstrahlung in einem öffentlichen Park reduzieren, den Millionen von Menschen genießen? Viele sagen Nein und schlagen daher vor, die Höhe der Türme in der Nähe von Parks zu begrenzen oder Untersuchungen zum Schattenwurf durchzuführen. Die Gestaltung von Schatten wird hier zu einer zivilen Verantwortung: Architekten müssen möglicherweise die Baukörper umgestalten oder versetzen, um die Verschattung des Parks zu verringern, oder Politiker können die Höhe in wichtigen Sichtkorridoren begrenzen.

In London gab es ähnliche Diskussionen über The Shard und andere Hochhäuser. Vor dem Bau des 310 Meter hohen The Shard gab es Bedenken, dass es Schatten auf die Südseite der Themse und die angrenzenden Freiflächen werfen würde. In den Londoner Bauvorschriften ist festgelegt, dass bei neuen Projekten die Auswirkungen auf die Tageslicht-/Sonneneinstrahlung der Nachbargebäude analysiert werden müssen. Obwohl die Vorschriften im Allgemeinen eine positive Einstellung zum Bauen haben, kommt es manchmal zu öffentlichem Widerstand, wenn der Schatten eines Projekts als sehr schädlich angesehen wird. Die Bürger reagieren emotional auf den Verlust von Sonnenlicht, da die Sonne insbesondere in Klimazonen mit hohen Breitengraden mit Wohlstand assoziiert wird. Daher stellt sich die ethische Frage: Ist es richtig, dass ein Projekt andere buchstäblich in Dunkelheit hüllt?

San Francisco hat eine bahnbrechende Richtlinie eingeführt: Proposition K (1984), bekannt als Sunlight Ordinance, ein Gesetz, das den Bau neuer Gebäude verbietet, die mehr als 40 Fuß Schatten auf einen öffentlichen Park im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Erholung und Parks werfen. SF nimmt das Sonnenlicht sehr ernst – jeder Park im Stadtzentrum hat ein „Schattenbudget”, das festlegt, wie viel neuer Schatten (wenn überhaupt) entstehen darf, und das in der Regel weniger als 1 % der Parkfläche beträgt. Einige Parks erlauben null neuen Schatten. Wenn ein vorgeschlagenes Gebäude diese Grenze überschreitet, muss es entweder neu entworfen werden oder wird nicht genehmigt. So musste beispielsweise ein in den 2000er Jahren in der Nähe des Union Square vorgeschlagener Hochhauskomplex verkleinert werden, da das Schattenbudget des Union Square fast vollständig ausgeschöpft war (es war nur eine Erhöhung um 0,1 % zulässig). Die ethische Prämisse hierbei ist, dass Sonnenlicht in öffentlichen Räumen wie saubere Luft ein fast gemeinschaftliches Gut ist und nicht für private Interessen verhandelt werden sollte. Diese Politik war natürlich eine Reaktion auf frühere Ereignisse, bei denen beliebte Plätze in Dunkelheit getaucht wurden. San Francisco, das das Recht auf Sonneneinstrahlung für Parks gesetzlich verankert hat, hat die Schattensetzung nicht zu einem zweitrangigen, sondern zu einem erstklassigen Gestaltungskriterium gemacht. Dies ist eine klare ethische Grenze: Der Zugang der Menschen zur Sonne und die angenehme Nutzung öffentlicher Räume haben Vorrang vor dem uneingeschränkten Recht einzelner Bauträger auf Höhe. Interessanterweise lässt das Gesetz eine gewisse Flexibilität zu, indem es auf eine wertorientierte Berechnung verweist, wenn ein Projekt dem öffentlichen Interesse dient (z. B. bezahlbarer Wohnraum) und die neue Verschattung unerheblich ist.

Über Eigentum und Erholung hinaus gibt es auch eine dimension der Umweltgerechtigkeit: Schatten stehen im Zusammenhang mit städtischer Wärme und Energiegleichheit. Einerseits können große Schatten, die auf ein Gebäude fallen, dessen Kühlungsbedarf senken (was aus energetischer Sicht positiv ist) – daher wird die Verwendung von Beschattungsvorrichtungen gefördert. Auf städtischer Ebene jedoch bilden die Schatten hoher Gebäude an einigen Stellen kühle Taschen, während andere Bereiche ohne Bäume oder Schatten in der Sonne braten. Paradoxerweise gibt es in einkommensschwachen Stadtvierteln in der Regel weniger Bäume (weniger Schatten) und weniger hohe Gebäude (daher sind sie sonniger, aber auch wärmer). Auf der anderen Seite gibt es in reicheren Gegenden üppig bewachsene Bäume (geplanter Schatten) und Parks, die dank Aktivismus vor neuen Schatten geschützt sind. Die „Schattenethik” besagt, dass die Abkühlung (durch Schatten) gleichmäßig verteilt werden sollte. Im Zeitalter des Klimawandels, in einer Zeit extremerer Temperaturen, argumentieren einige, dass der Zugang zu Schatten genauso wichtig geworden ist wie der Zugang zu Sonnenlicht. In Los Angeles wurde beispielsweise eine Initiative gestartet, um in unterversorgten Gebieten Bäume zu pflanzen, um Schattengleichheit zu erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass die Temperaturen in diesen Gebieten aufgrund des Mangels an Schatten in der Regel um 10 °F höher sind (Gammon, 2021). Daher kann die Entscheidung, Schatten einzubeziehen (oder nicht), während Hitzewellen lebens- oder todbringende Folgen haben. Eine offene Bushaltestelle ohne Schatten in Phoenix kann bei Temperaturen von 110 °F als unethisches Design angesehen werden – sie erfüllt einen grundlegenden Bedarf nicht. Umgekehrt kann auch ein Gebäude, das einen großen Schatten auf die Sonnenkollektoren des Nachbarn wirft, ethische Probleme aufwerfen – ist es akzeptabel, jemanden daran zu hindern, erneuerbare Energie zu gewinnen? Einige Städte erwägen die Einführung von Gesetzen zum Zugang zur Sonne, um zu verhindern, dass Sonnenkollektoren später durch Neubauten verschattet werden (wie beispielsweise ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 1979 in Kalifornien zugunsten eines Hausbesitzers, der Solarenergie nutzt). Aus ethischer Sicht bedeutet das Entwerfen mit Schatten, solche Rechte anzuerkennen.

Manchmal muss man Kompromisse eingehen: Um für angenehme Kühle zu sorgen, muss man Schatten spenden, was bedeutet, dass man jemandem das Licht nimmt. Beispielsweise kann das neue New Yorker Gesetz 97 (ein Klimagesetz) grüne Renovierungen fördern, wie den Einbau von Außenjalousien oder Markisen, um den Einsatz von Klimaanlagen zu reduzieren. Wenn diese jedoch nach außen ragen und die Straße oder die Nachbarn beschatten, wie können wir dann ein Gleichgewicht zwischen Energie und Tageslicht herstellen? In diesem Sinne ist die ethische Entscheidung nicht immer eindeutig. Transparenz und öffentlicher Dialog über die Auswirkungen des Designs sind jedoch von großer Bedeutung. Ethische Architekten präsentieren nun routinemäßig Schattenstudien in Gemeindeversammlungen und zeigen damit zumindest, dass sie darüber nachdenken, wer davon betroffen sein könnte.

Eine weitere ethische Perspektive: Denkmäler und Menschen. Große symbolträchtige Bauwerke (Museen, Türme) rechtfertigen ihre Höhe oder ihr Volumen in der Regel mit ihrem kulturellen Wert, aber sollten sie die täglichen Bedürfnisse der Menschen in den Schatten stellen? Als der MoMA-Turm in Manhattan vorgeschlagen wurde, argumentierten Kritiker, dass der Schatten, den der Turm auf die Nachbarn wirft, ein zu hoher Preis für einen weiteren Luxusturm sei. Im Gegensatz dazu könnte es akzeptabler sein, wenn ein Krankenhaus-Anbau Schatten auf einen Parkplatz wirft – der öffentliche Nutzen einer Gesundheitseinrichtung überwiegt einen relativ geringen Lichtverlust.

In der Stadtplanung kann es in manchen Fällen sogar unethisch sein, auf Schatten zu verzichten: So könnte beispielsweise die Gestaltung eines Spielplatzes ohne schattige Bereiche in einem heißen Klima als unverantwortlich gegenüber der Gesundheit der Kinder angesehen werden. In ähnlicher Weise fehlten in den Mitte des Jahrhunderts errichteten Sozialwohnungsprojekten oft Baumbestand oder Innenhöfe; die Bewohner fanden keinen Schutz vor der Sonne, während es in wohlhabenderen Gegenden grüne Straßen gab. Jetzt werden Renovierungsarbeiten durchgeführt, um solche Projekte mit Schatten spendenden Strukturen auszustatten. Dies ist ein kleiner Schritt in Richtung Umweltgerechtigkeit.

Jedes architektonische Projekt trifft indirekt ethische Entscheidungen hinsichtlich der Schattenverteilung: Sollen wir den Schatten im öffentlichen Raum oder in unserem eigenen Bereich konzentrieren? Sind wir sicher, dass unser Gebäude nicht das Licht anderer stiehlt? Sorgen wir für ausreichend Schatten für thermischen Komfort? Einbeziehung und Ausschluss sind nützliche Konzepte: Gut gestaltete Schatten sind Instrumente der Einbeziehung (z. B. die Beschattung eines öffentlichen Platzes, um ihn an Sommernachmittagen nutzbar zu machen, oder der Schutz vor Sonneneinstrahlung in einem Gemeinschaftsgarten, den alle nutzen können) oder Instrumente der Ausgrenzung (z. B. ein Gebäude, das die Nachbarn ständig beschattet, oder helle Sicherheitsleuchten, die nachts Menschen fernhalten – dies ist eine Art „Lichtschatten” in Bezug auf die sozialen Auswirkungen) sein.

Architekten und Planer werden zunehmend für diese Entscheidungen zur Verantwortung gezogen. Ethisches Design erfordert eine umfassendere Sichtweise – es reicht nicht aus, ein schönes Objekt zu entwerfen, das die Umgebung (im wörtlichen oder übertragenen Sinne) verschandelt. Wie ein Stadtbeamter während der Schattenverhandlungen in New York sagte: „Wir sollten nicht nur fragen: ‚Können wir das bauen?‘, sondern auch: ‚Sollten wir das hier bauen, auf diese Weise, unter Berücksichtigung des Schattens?‘“ (Chen, 2017). Dieser moralische Rahmen ist in der öffentlichen Debatte relativ neu, entspricht aber auch den alltäglichen Erfahrungen. Wenn ein neues Hochhaus den kleinen Hinterhof, in dem einst Tomaten angebaut wurden, in Dunkelheit hüllt, empfinden die Menschen intuitiv ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Umgekehrt fühlen sich die Menschen wertgeschätzt, wenn ein öffentlicher Raum für Komfort und Sicherheit sorgfältig beleuchtet und beschattet ist.

Das Entwerfen von Schatten – oder das Ablehnen des Entwerfens – ist eine ethische Handlung. Es spiegelt unsere Werte wider: Legen wir Wert auf eine menschenfreundliche Umgebung, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit? Oder geben wir ikonischen Silhouetten und besonderen Ausblicken um jeden Preis den Vorrang? Architekten, die Schatten bereits in den frühesten Phasen der Planung berücksichtigen, respektieren gemeinsame Lichträume und die Lebenserfahrung aller Beteiligten. Je größer und dichter Städte werden, desto wichtiger werden diese ethischen Entscheidungen. Letztendlich kommt es auf Empathie und Weitsicht an: in den Schatten anderer zu treten und uns zu fragen, ob wir dort glücklich leben würden.

5. Kann Design mit Schatten ein neues Kapitel in der Sprache der Nachhaltigkeit aufschlagen?

Schatten werden in der Regel als negativer Bereich, als „Abfallprodukt“ des Lichts angesehen. In der nachhaltigen Gestaltung können Schatten jedoch als positive Ressource neu bewertet werden. Ein sorgfältiger Umgang mit Verschattung und Schatten kann den Energieverbrauch erheblich senken, den thermischen Komfort erhöhen und die Architektur wieder mit natürlichen Kreisläufen verbinden (indem die Abhängigkeit von mechanischen Systemen verringert wird). In diesem letzten Abschnitt entdecken wir, wie die Gestaltung mit Schatten eine neue Sprache der Nachhaltigkeit eröffnen kann, die Schatten nicht als ein Element betrachtet, das durch mehr Glas und Licht beseitigt werden muss, sondern als einen Verbündeten in passiven Designstrategien. Durch den Einsatz von Schatten können Architekten Gebäude auf natürliche Weise kühlen, die Bewohner vor Blendung und Überhitzung schützen und sogar (durch den abwechselnden Einsatz von Sonne und Schatten) biologisch vielfältige Räume schaffen.

Eine offensichtliche Rolle von Schatten in Bezug auf Nachhaltigkeit ist die Verringerung der Kühllast. In heißen Klimazonen oder Jahreszeiten bedeutet Schatten Erleichterung. Ein Gebäude, dessen Fassaden (durch Vorsprünge, Überstände, Rollläden oder Vegetation) Schatten spenden, nimmt weniger Sonnenwärme auf. Dies ist das Prinzip des Brise-Soleil (französisch für „Sonnenschutz”), das von Modernisten wie Le Corbusier populär gemacht wurde. Durch Anbringen einer festen horizontalen Markise über den Fenstern schaffen Sie einen dauerhaften Schatten auf dem Glas, wenn die Sonne hoch steht (im Sommer), während Sie im Winter das Sonnenlicht, das in einem flacheren Winkel einfällt, hereinlassen. Bei richtiger Dimensionierung können solche Beschattungsvorrichtungen den Klimatisierungsbedarf erheblich reduzieren – einigen Schätzungen zufolge kann eine Außenbeschattung den Wärmegewinn eines Gebäudes in sonnigen Klimazonen um 50 bis 70 % reduzieren (ASHRAE, 2019). Aus diesem Grund haben viele lokale Architekten Elemente wie tiefe Veranden, gewölbte Durchgänge, Pergolen oder Mashrabiya-Sichtschutzwände entwickelt: Diese spenden Schatten und kühlen so passiv die Innenräume.

Passive Sonnenschutzgestaltung ist im Grunde genommen die Kunst, Sonnenlicht nach Belieben hereinzulassen oder abzuhalten, also Schatten zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Nach den Passivhaus-Standards muss im Sommer durch Beschattung der nach Süden ausgerichteten Fenster eine übermäßige Erwärmung verhindert werden. Anhand von Diagrammen, die den Lauf der Sonne zeigen, legen die Planer die Größe der Vorsprünge so fest, dass das Fenster am 21. Juni zur Mittagszeit vollständig im Schatten liegt und am 21. Dezember der Schatten des Vorsprungs vor das Fenster fällt und die Sonne hereinlässt. Durch die aktive Gestaltung dieser saisonalen Schattenmuster schaffen Architekten Gebäude, die sich an das Klima „anpassen”. Dies ist eine Sprache der Nachhaltigkeit, die durch Schatten gesprochen wird: Die Länge eines Schattens an der Wand wird zu einem Maßstab für die Energieeffizienz. In vielen modernen grünen Gebäuden werden automatische Rollläden oder elektrochrome Gläser verwendet, die sich dynamisch an die Sonnenverhältnisse anpassen und so effektiv als intelligente Schattenwerfer fungieren. Elektrochrome Gläser verändern ihre Farbe, wenn die Sonne scheint, und verwandeln das Glas selbst in einen Schatten (dunkler), und wenn die Sonne untergeht, werden sie wieder transparent. Obwohl es sich um ein Hightech-Produkt handelt, ist dieses Konzept schon seit langem bekannt: Selbst in römischen Häusern gab es Vorhänge oder Markisen (im Kolosseum gab es ein riesiges „Velarium”-Segel, um den Zuschauern Schatten zu spenden). Jetzt, da der Klimawandel die Hitze verstärkt, gewinnt die Beschattung als primäre Kühlstrategie wieder an Bedeutung. Es ist bemerkenswert, dass einige der glasverkleideten Bürohochhäuser aus den 2000er Jahren, die die Beschattung vernachlässigt haben, aufgrund der Kühlungslasten und der Blendung mit Außenflügeln oder Folien nachgerüstet werden mussten. Die Lehre daraus: Planen Sie die Beschattung von Anfang an ein.

Durch die Gestaltung mit Schatten kann die Verteilung des Tageslichts optimiert und der Energieverbrauch für die Beleuchtung reduziert werden. Paradoxerweise ist ein leicht schattiger Bereich in der Regel optisch angenehmer als ein gleichmäßig beleuchteter Bereich und ermöglicht es den Nutzern, das Tageslicht länger zu nutzen, ohne die Jalousien schließen zu müssen. Eine gute Beschattung, die übermäßige direkte Sonneneinstrahlung (die zu Blendung führt) verhindert, sorgt dafür, dass das natürliche Licht ohne Beeinträchtigung als Umgebungsbeleuchtung genutzt werden kann und die Beleuchtung ausgeschaltet bleiben kann. Beispielsweise verwendet das Bullitt Center in Seattle (eines der grünsten Geschäftsgebäude) große Vorsprünge und Seitenflügel an seinen Fenstern, um die hoch stehende Sommersonne und alle direkten Sonnenstrahlen auf Augenhöhe der Nutzer abzuhalten. Das Ergebnis ist ein gut beleuchteter Innenraum, in dem es selten zu Blendung kommt, wodurch erhebliche Energieeinsparungen bei der Beleuchtung erzielt werden (Meek, 2013). Als Teil des Energiekonzepts wurden bei der Gestaltung Schatten an den Fassaden und Fenstern geschaffen. Dies unterscheidet sich stark vom Konzept vollständig aus Glas bestehenden Gebäuden (die häufig Probleme mit Überhitzung oder geschlossenen Rollläden haben). Der Ansatz des Bullitt Centers geht davon aus, dass ein Schatten zur richtigen Zeit Energieeinsparungen bedeutet.

Ein weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit ist die Kühlung des städtischen Umfelds. Städte kämpfen mit dem städtischen Wärmeinseleffekt, bei dem harte Oberflächen Wärme absorbieren. Strategische Schatten können diesen Effekt verringern. Das Pflanzen von Bäumen bedeutet im Wesentlichen, dass Straßen und Gebäude dynamische, bewegliche Schatten erhalten, und die städtische Forstwirtschaft gilt mittlerweile als eine der wichtigsten Maßnahmen gegen Wärmeinseln (EPA, 2020). In ähnlicher Weise ist die Verbreitung von Schatten spendenden Strukturen in öffentlichen Außenbereichen (wie Bushaltestellen, Spielplätzen, Plätzen) eine Maßnahme für Nachhaltigkeit und Gesundheit. Durch die Gestaltung ästhetischer Schatten spendender Überdachungen (die einen großflächigen Schatten spenden) reduzieren Städte die Hitzebelastung für die Menschen und fördern auch in den wärmeren Monaten Spaziergänge und Aktivitäten im Freien. In der indischen Stadt Ahmedabad wurden beispielsweise farbenfrohe, perforierte Schattenpavillons auf Marktplätzen errichtet. Diese Pavillons senkten die Temperatur unter ihnen um mehrere Grad und erhöhten so die Widerstandsfähigkeit der Stadt. Diese Schattenmuster sind zu einem visuellen Markenzeichen nachhaltiger Stadtgestaltung geworden. In poetischer Weise zeichnet die Stadt Schattenmuster, um ein kühleres Mikroklima zu schaffen.

Gebäudeintegrierte erneuerbare Energiequellen überschneiden sich manchmal sogar mit der Schattenplanung. Sonnenkollektoren bevorzugen natürlich schattenfreie Sonne, aber interessanterweise entwerfen einige Architekten die Kollektoren so, dass sie auch als Beschattungsvorrichtungen dienen (z. B. photovoltaische Jalousien oder Markisen). In diesen Fällen spenden die Kollektoren Schatten auf die Fenster (und reduzieren so die Kühlungslast), während sie Strom erzeugen – eine perfekte Kombination aus Schatten und Nachhaltigkeit. Die Sprache der Schatten ist hier technischer und ökologischer Natur: Der Winkel des PV-Kollektors = der Winkel der Schattenlinie an der Fassade, optimiert für maximale Leistung.

Ein eindrucksvolles Beispiel für modernes, nachhaltiges Schattendesign sind die Al Bahar Towers in Abu Dhabi. Diese Bürohochhäuser fallen durch ihre kinetische Mashrabiya-Fassade auf, die aus mehr als 1000 sonnenstandsabhängig öffnenden und schließenden, sonnenschirmartigen Paneelen besteht. Wenn die Sonne auf das Gebäude scheint, öffnen sich die Paneele und werfen geometrische Schatten auf die Fenster; wenn die Sonne untergeht, werden die Paneele wieder zurückgezogen, sodass Tageslicht ins Innere gelangen kann. Dieses dynamische Beschattungssystem reduziert die Sonnenwärme um mehr als 50 % und senkt damit die Klimatisierungslast des Gebäudes erheblich. Kulturell ist es von traditionellen Gittergittern inspiriert, jedoch mit algorithmischer Präzision umgesetzt. Das Faszinierende daran ist, dass es Schatten als lebendiges Element der Architektur neu definiert – das Gebäude „atmet” buchstäblich mit den Schatten und öffnet und schließt sich wie eine Blume, die der Sonne folgt. Dieses Projekt wurde für seine Verbindung von Nachhaltigkeit und architektonischem Ausdruck mit Innovationspreisen ausgezeichnet. Die von den Schatten erzeugten Muster sind nicht nur funktional, sondern bilden auch eine sich ständig verändernde ästhetische Fassade. Durch die sich bewegenden Schatten an der Außenfassade der Türme können die Menschen Nachhaltigkeit sehen – dies schafft eine starke Bildsprache, die Sensibilität ausdrückt.

Architekten arbeiten an bioklimatischen Entwürfen, die Schatten als Teil ökologischer Systeme betrachten. Beispielsweise schaffen begrünte Dächer und Wände Schatten auf Gebäudeflächen und sorgen so für ein kühleres Mikroklima für Vögel und Insekten. Ein Gebäude kann Schatten spenden, der die Verdunstung von Wasser verhindert oder bestimmte Pflanzenhabitate vor zu viel Sonneneinstrahlung schützt. Landschaftsarchitekten verwenden den Begriff „Schattengartenbau”, um Pflanzen entsprechend den vorhandenen Schattenmustern auszuwählen. Auf diese Weise kann die Gestaltung von Schattenflächen durch mosaikartige Lichtverhältnisse die biologische Vielfalt fördern.

Schatten tragen außerdem zur Blendkontrolle und zur Verbesserung der Qualität von Innenräumen bei, was unter dem Stichwort Wohlbefinden mit Nachhaltigkeit in Verbindung steht. Der WELL-Gebäudestandard und andere berücksichtigen nun auch den visuellen Komfort (keine übermäßige Blendung, Verbindung mit natürlichem Licht, aber dennoch Kontrolle). Die Bereitstellung beweglicher Sonnenschutzvorrichtungen oder die Gestaltung fester Bildschirme, die einen variablen Schattenwurf erzeugen, erfüllen diese Kriterien und tragen zur Zufriedenheit der Gebäudenutzer bei. Dies ist ebenfalls ein Aspekt der Nachhaltigkeit (denn Gebäude sind für Menschen da). Das nachhaltigste Gebäude ist ein Gebäude, in dem Menschen leben und sich wohlfühlen möchten, und eine komfortable Schattenmodulation trägt dazu bei.

Das Denken in Schatten führt zu einem erweiterten architektonischen Vokabular, das über das rein Visuelle hinausgeht. Es fördert die Integration der Elemente Zeit und Veränderung in die Gestaltung: Ein nachhaltiges Gebäude ist nicht statisch, sondern passt sich im Laufe des Tages und des Jahres an. Schatten visualisieren diese Anpassung. Wie Pallasmaa feststellt, hat unsere moderne Kultur durch die Flutung mit künstlichem Licht die natürlichen Rhythmen gestört. Die Einbeziehung von Schatten in die Gestaltung verbindet uns wieder mit den natürlichen Hell-Dunkel-Zyklen. Dies ist von Natur aus nachhaltiger (weniger künstliche Beleuchtung rund um die Uhr, mehr Übereinstimmung mit dem Tag-Nacht-Zyklus für die circadiane Gesundheit des Menschen, weniger Lichtverschmutzung, was den nächtlichen Ökosystemen zugute kommt). Einige „Dark Sky”-konforme Designs verwenden beispielsweise Beleuchtung, die bewusst Schatten erzeugt (indem das Licht nach unten gerichtet wird und bestimmte Bereiche dunkel bleiben), um die Nachtumgebung für Astronomie und Wildtiere zu schützen. Dies ist eine Umkehrung: Hier ist das Design mit Schatten (d. h. der Verzicht auf die Beleuchtung des größten Teils des Geländes) Teil des Umweltmanagements.

Auf diese Weise werden Schatten Teil einer neuen Sprache der Nachhaltigkeit, die sich durch Ausgewogenheit und Mäßigung auszeichnet. Anstatt aus Angst vor Tristesse alle Schatten zu beseitigen oder Räume mit Licht und Klimaanlagen zu füllen, suchen Architekten sozusagen nach dem goldenen Schatten: ausreichend Schatten zum Kühlen und Schützen, ausreichend Licht zum Beleben, immer in einem dynamischen Fluss. Wir sehen einen Übergang von der alten Idee der hochmodernen Glasboxen (die die Sonne als Feind betrachteten und später durch Klimaanlagen korrigiert wurden) zu einer öko-modernen Idee wie sensible Verkleidungen und fleckiges Licht, wie unter einem Pavillon oder Baumschatten. Die Verbreitung von Baummetaphern (z. B. die Bezeichnung des Beschattungssystems als „zweite Überdachung” des Gebäudes) ist kein Zufall – die Kühlmethode der Natur ist der Schatten, und wir ahmen dies nach.

Ein kleineres Beispiel: In Großbritannien wurden an einem Apartmentblock aus der Mitte des Jahrhunderts brise-soleil Balkone angebracht. Die Bewohner haben dadurch nicht nur privaten Freiraum gewonnen, sondern diese horizontalen Platten spenden auch Schatten für die Fassade und reduzieren so die Überhitzung der Wohnungen, die bei den im Vereinigten Königreich seltenen Hitzewellen zu Backöfen werden (Elmhurst Energy, 2020). Das neue Brise-Soleil-Muster veränderte die Ästhetik des Gebäudes (durch mehr Tiefe und Rhythmus) und verbesserte gleichzeitig sein Energieprofil. Dies deutet auf eine Zukunft hin, in der auch in gemäßigten Klimazonen bei steigenden Temperaturen Beschattungssysteme zum Einsatz kommen. Diese Renovierungsarbeiten zeigen, dass die Sprache der Schatten nicht nur von neuen Gebäuden, sondern auch von alten Gebäuden gelernt werden kann.

Das Entwerfen mit Schatten schafft eine nachhaltige Designsprache, die sich auf passive Leistung und die Harmonie zwischen Mensch und Natur konzentriert. Diese Sprache besteht aus Begriffen wie Brise-Soleil, Rollläden, Pergola, Vorhänge, Vorsprünge und Vordächer sowie Verben wie beschatten, flecken, filtern. Architekten, die diese Sprache fließend beherrschen, schaffen Gebäude, die mit der Sonne atmen – Gebäude, die bei Bedarf hell und bei Bedarf schattig sind und immer die Abhängigkeit von mechanischen Systemen reduzieren. Das ist von Natur aus ökologisch: Es nutzt die Sonne nicht als einen externen Faktor, der mit Technologie überwunden werden muss, sondern als Gestaltungsmaterial. Indem wir Schatten willkommen heißen, können wir auch unsere Wertschätzung für Kontraste und Ausgewogenheit mit ästhetischen und spirituellen Resonanzen wiederbeleben. Wenn wir Netto-Nullenergiegebäude entwerfen, entwerfen wir vielleicht auch poetische Schattenbereiche, die die Bewohner wieder mit der Poesie des Tages und der Jahreszeiten unseres Planeten verbinden.

Der Schatten, ein versteckter Faktor, wird so zum Helden des nachhaltigen Designs. Indem wir ihn wieder in unsere Architektur aufnehmen, schlagen wir ein neues Kapitel auf, in dem niedriger Energieverbrauch und hohe Ästhetik Hand in Hand gehen. Licht mag das Element sein, das Präsenz schafft, aber wie Kahn sagte, ist Schatten „das Element, das Licht seine Präsenz verleiht”. In der Nachhaltigkeit gibt Schatten dem Licht Zukunft – er sorgt dafür, dass die Nutzung von Licht (für Wärme oder Helligkeit) heute uns morgen nicht unseren Komfort nimmt. Schatten zu gestalten bedeutet, Zeit, Natur und Grenzen zu berücksichtigen – und genau das ist der Kern der Nachhaltigkeit.

Ergebnis: In der glanzvollen Erzählung der Architektur werden Schatten oft als stilles, passives Element dargestellt – als die Teile, die wir nicht entworfen haben, als die Negative des Fotos. Auf unserer Entdeckungsreise kam jedoch eine wichtige Erkenntnis zum Vorschein: Auch das, was wir nicht entworfen haben, spricht zu uns. Schatten sprechen mit einer Designsprache, die voller ästhetischer Nuancen, sozialer Codes, psychologischer Tiefe, ethischer Anspielungen und ökologischer Intelligenz ist. Sie sind weit davon entfernt, statische Dunkelheit zu sein, sondern aktive Faktoren, die unsere Wahrnehmung und Erfahrung von Architektur prägen.

Von stillen, heiligen Orten, an denen Schatten Bewunderung hervorrufen, über Stadtstraßen, in denen die Beleuchtung (oder das Fehlen derselben) Sicherheit und Geborgenheit vermittelt, bis hin zu den täglichen Rhythmen, in denen Sonne und Schatten sich in unser Gedächtnis einprägen – Schatten sind stets präsente Erzähler. Wenn Architekten und Planer zuhören, können sie lernen, ebenso gekonnt mit Schatten zu schreiben wie mit Stein und Licht. Das bedeutet, über „eindimensionale” Entwürfe hinauszugehen, die eine konstante Helligkeit priorisieren, und stattdessen Räume als Landschaften aus Licht- und Dunkelheitstönen zu komponieren. Wie Louis Kahn bedeutet dies, zu erkennen, dass die Nähe des Materials zum Licht durch die Entstehung von Schatten zum Ausdruck kommt – eine Wand ist nicht nur eine Wand, sondern ein Objekt, das die Dunkelheit erzeugt, die das Licht umgibt.

Ethisch gesehen führt uns die Akzeptanz von Schatten zu durchdachteren Entwürfen für Gemeinschaften. Wir haben gesehen, dass Schatten die Sonne demokratisieren oder privatisieren können. Mit Empathie zu gestalten bedeutet, beim Bau eines neuen Hochhauses Parks oder Häuser nicht ohne Grund oder Rechtfertigung in endlose Dunkelheit zu hüllen. Außerdem können wir so angesichts zunehmender Klimaprobleme an den richtigen Stellen für kühlenden Schatten sorgen und gleichzeitig an wichtigen Stellen das wohltuende Sonnenlicht bewahren. Im Kern fördert die Betrachtung des Zugangs zu Licht und Schatten als Recht, das durch das Design gerecht verteilt werden muss, den Dialog über den Einfluss der Architektur auf das Wohlbefinden. Dies ist Teil der moralischen Dimension der Architektur: Jeder Schatten, den eine Designentscheidung wirft, fällt auf einen Ort, auf einen Menschen.

Im Bereich der Nachhaltigkeit kann eine schattenfreundliche Denkweise unser Paradigma von einem Kampfparadigma (Sonne blockieren = schlecht, alle Schatten beseitigen) zu einem Synergieparadigma (intelligente Beschattung = Komfort und Effizienz) verschieben. Wir lernen wieder, was traditionelle Architekten schon lange wissen: Der Schatten eines Baumes oder einer dicken Mauer während der Siesta ist kein Makel, sondern ein Geschenk. Die „überflüssigen” Schatten, die modernistische Glasboxen ungewollt erzeugen, verwandeln wir nun bewusst in Brise-Soleil-Muster oder kinetische Fassaden, die sowohl schön anzusehen sind als auch das Gebäude kühlen.

Andos leuchtendes Kreuz, Jacobs‘ Klagen über dunkle Straßen, Pallasmaas Gedanken über die Bedeutung des Lichts, die Kämpfe um Sonnenlicht im Central Park, die wiedergeborene Mashrabiya in den Al Bahar Towers… Unsere Tour, die aus Fallstudien besteht, kommt zu einer einfachen, aber tiefgründigen Erkenntnis: Schatten sind wichtig. Schatten sind nicht nur visuell, sondern auch emotional, ethisch und ökologisch von Bedeutung. Architektur zu entwerfen bedeutet, beim Entwerfen fester Objekte auch die Leerstellen zu entwerfen, beim Entwerfen von Tagen auch die Nächte zu entwerfen.

Indem wir Schatten als „die geheime Sprache der Architektur“ betrachten, bereichern wir unseren Beruf. Wir gewinnen ein ganzheitlicheres Instrumentarium, das alle Sinne anspricht und den Kontext würdigt. Das Design eines Fensters hängt nun nicht mehr nur davon ab, wie viel Licht es hereinlässt, sondern auch von der Qualität des Schattens, der auf den Boden fällt. Der Plan eines Stadtviertels wird nicht mehr nur anhand der FAR und der Dichte bewertet, sondern auch anhand des Sonnenlichts und der Schattenmuster, die den ganzen Tag und das ganze Jahr über auf die öffentlichen Bereiche fallen. Bei der Prüfung von Entwürfen beginnen wir, folgende Fragen zu stellen: Wessen Garten wird im Schatten liegen? Wo finden Kinder mittags Schatten zum Spielen? Wird der Schatten dieses Krankenhausflügels im Winter die Patientenzimmer beeinträchtigen? Diese Fragen deuten auf einen verantwortungsbewussteren und menschenorientierten Ansatz hin.

Schatten lehren uns Ausgewogenheit. In einer Zeit, in der Extreme vorherrschen – Helligkeit oder Dunkelheit, Überbelichtung oder Lichtmangel – kann die Kunst des Schattens lebenswertere, vielschichtige Räume schaffen. Tanizakis Versöhnung von Ost und West erinnert uns daran, dass die vielleicht schönsten Umgebungen diejenigen sind, die unsere Vorstellungskraft anregen, nämlich Umgebungen mit einem ausgewogenen Chiaroscuro, also einer „nachdenklichen Helligkeit” (Tanizaki, 1977). Solche Umgebungen laden zum Innehalten und Nachdenken ein – Eigenschaften, die im hektischen modernen Leben dringend benötigt werden.

Als Architekten schaffen wir, auch wenn wir uns bewusst gegen die Gestaltung von Schatten entscheiden, dennoch Schatten – allerdings sind diese dann zufällig, unüberlegt und möglicherweise schädlich. Daher müssen Schatten aktiv in die Gestaltung einbezogen werden. Dieses Manifest endet mit einem Aufruf zum Handeln: Umarmt die Schatten. Untersuchen Sie sie, formen Sie sie, treten Sie mit ihnen in Dialog. Unsere Gebäude sollen keine blendenden Lichtmonologe sein, sondern harmonische Dialoge zwischen Licht und Schatten.

Auf diese Weise schaffen wir Räume, die visuell reichhaltiger (Schatten sorgen für Tiefe und Kontrast), psychologisch harmonischer (sie sorgen für eine anregende und zugleich beruhigende Dämmerung), sozial integrativer (nachts weder übermäßig beängstigend noch steril), ethisch gerechter (teilt das Sonnenlicht als gemeinsame Ressource) und ökologisch intelligenter (arbeitet im Einklang mit den Rhythmen der Sonne, um Energie zu sparen) sind.

Die Sprache der Schatten hat es schon immer gegeben – eine Strömung, die der Architekturgeschichte zugrunde liegt. Sie flüstert in den Säulen des Parthenon und in den Mashrabiya-Gittern des Nahen Ostens; sie rauscht in den Straßenlaternen von Paris und in den Neonlichtern von Tokio; sie singt in den Mustern im Kinderzimmer, während das Morgenlicht durch die Blätter fällt. Als Designer und Stakeholder ist es nun an der Zeit, dass wir dieser Sprache wirklich zuhören und ihre Grammatik beim Entwerfen der Welt, die wir gestalten, anwenden.

Letztendlich ist es, wie das Sprichwort sagt: „Was Musik zu Musik macht, ist die Stille zwischen den Noten.“ In der Architektur sind es die Schatten zwischen den Lichtern, die einen Raum zu einem Raum machen. Wenn wir gut gestalten, sprechen die Dinge, die wir nicht gestaltet haben, bedeutungsvoller als je zuvor.

Entdecke mehr von Dök Architektur

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.