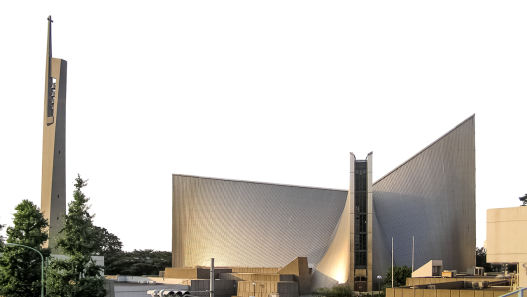

Materialknappheit während des Krieges und die Einführung von Beton

In den Trümmern des Nachkriegs-Europas bevorzugten Architekten Beton nicht, weil er „grausam“ aussah. Sie verwendeten ihn, weil er verfügbar und billig war und schnell in großem Maßstab gegossen werden konnte. Stahl und hochwertiges Holz waren knapp oder streng kontrolliert, daher war Rohbeton (béton brut) eine praktische Lösung für die Wohnungsknappheit. Das berühmteste Beispiel in Frankreich ist Le Corbusiers Unité d’Habitation in Marseille. Als sich herausstellte, dass Stahl nach dem Krieg sehr teuer war, wurde von der geplanten Stahlkonstruktion auf Beton umgestellt. Das Ergebnis war ein Wohnblock auf Stelzen, der Hunderten von Familien, Geschäften, einer Schule und einer Dachterrasse Platz bot – Stadtleben in einem einzigen Block.

In Großbritannien haben jahrelange Beschränkungen und Lizenzierungsverfahren die Bauindustrie geprägt und Designer dazu veranlasst, Systeme zu entwickeln, die mit minimalen Kosten und minimalem Verkleidungsaufwand ein Maximum an Wohnraum bieten. Dieser wirtschaftliche Ansatz – „nackte Konstruktion, freiliegende Installationen, schlichte Materialien“ – bereitete den Boden für die Entstehung einer neuen ästhetischen Sprache, die später als „Brutalismus“ bezeichnet (und häufig kritisiert) werden sollte.

Die Fehlinterpretation von Le Corbusiers Minimalismus

Das Wort „Brutalismus“ tauchte nicht als Drohung auf, sondern begann mit Worten. Kritiker brachten diese Bewegung mit Le Corbusiers Ausdruck „béton brut“ („roher Beton“) und dem schwedischen Wort „nybrutalism“ (neuer Brutalismus) in Verbindung, das die jungen Architekten Londons erreichte. In diesem Prozess hörte die Öffentlichkeit das Wort „brutal“ und empfand es als „feindselig“. Dabei wurde Corbusiers eigener béton brut, wie in Unité, häufig durch Farben, tiefe Vordächer und soziale Programme belebt und hatte sich eher im Alltag verwurzelt als in einer eigenständigen Schlichtheit.

Diese Verschiebung war bedeutend. Eine Materialstrategie, die offen und effizient sein sollte, wurde durch Schlagzeilen und Straßenreden als harte, kalte und unmenschliche Haltung neu definiert. Die Kluft zwischen dem „rohen” Verständnis des Architekten und dem „gnadenlosen” Verständnis der Bevölkerung vergrößerte sich mit den heruntergekommenen Fassaden und ungepflegten Plätzen von Tag zu Tag und eine sprachliche Seltsamkeit verwandelte sich in ein dauerhaftes Missverständnis der Absicht.

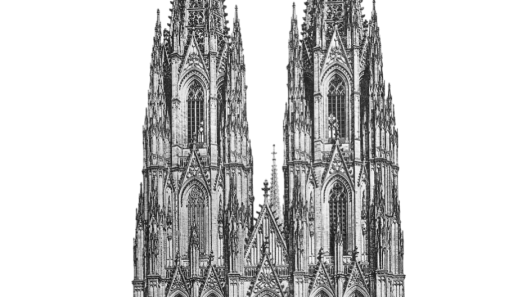

Reaktionen auf Dekoration und modernistische Dogmen

Brutalismus war mehr als nur eine Vorliebe für Beton; es war eine moralische Haltung in Bezug auf die Realität der Materialien und die Lesbarkeit der Struktur. Die Smithsons und ihre Anhänger vertraten die Ansicht, dass Gebäude zeigen sollten, wie sie stehen, dass Materialien „so wie sie sind“ verwendet werden sollten und dass man sich von falschen Verkleidungen fernhalten sollte. Diese Ethik, die auf dekorative Verkleidungen und feine Beschichtungen verzichtete, war eine Reaktion sowohl auf traditionelle Verzierungen als auch auf den eleganten Internationalen Stil, der zu einer Art Formel geworden war.

Schauen Sie sich die Hunstanton School oder Le Corbusiers Unité an und sehen Sie, wie diese Überzeugung in die Praxis umgesetzt wurde: exponierte Konstruktion, sichtbare Versorgungseinrichtungen, offene Verkehrswege. Diese Bewegung war nicht gegen Schönheit, sondern gegen Betrug. In Städten, die dringend Schulen, Wohnungen, Theater und Ministerien benötigten, wurde diese Klarheit als Ehrlichkeit und für eine gewisse Zeit auch als Hoffnung wahrgenommen.

Die Rolle falscher Kommunikation bei der Absicht hinter einem Entwurf

Innerhalb weniger Jahre spaltete sich der „Neue Brutalismus“ in zwei Teile: einen ethischen und einen bildlichen. Der Kritiker Reyner Banham versuchte, beide Teile zu vereinen, indem er argumentierte, dass neue Werke als Bild einprägsam sein, ihre Struktur offen zeigen und Materialien in ihrer natürlichen Form wertschätzen sollten. Als sich diese Kriterien jedoch verbreiteten, konzentrierten sich die Öffentlichkeit und viele Kunden auf den Image-Aspekt, also auf große, rohe, fotogene Formen, und übersahen dabei die soziale Ethik, die die Smithsons als „nicht Stil, sondern Ethik” bezeichneten. Das Ergebnis war ein Feedback-Kreislauf: Je mehr die Kamera das Bild liebte, desto leichter war es, den Zweck aus den Augen zu verlieren.

Diese Kluft zeigt sich auch in der Wahrnehmung der „Straßen am Himmel“. In Robin Hood Gardens wurden hochgelegene Zugangsplattformen gebaut, um die Nachbarschaftsbeziehungen zu fördern. Jahrzehntelange unzureichende Investitionen und politische Hindernisse machten diese Plattformen jedoch zum Symbol des Niedergangs. Als die Zeit des Abrisses kam, rettete das Victoria & Albert Museum ein Werk in Originalgröße für die Biennale in Venedig. Es handelte sich um ein Werk, das aus einem Missverständnis der Absichten entstanden war.

Die Reaktion der Bevölkerung und das kulturelle Erbe der Ästhetik

Ende der 1970er und in den 1980er Jahren fielen strenge Winter, aufgeschobene Instandhaltungsarbeiten und windige Plätze mit einem sich wandelnden politischen Umfeld zusammen. Der Brutalismus wurde zum Gespött, als das Rathaus von Boston und unzählige englische Herrenhäuser als Beispiele für „hässlichen“ Modernismus angeführt wurden. Diese Reaktion schürte Abrisskampagnen, verschärfte aber auch die Denkmalschutzbewegung, die argumentierte, dass diese Gebäude einen denkwürdigen sozialen Ehrgeiz verkörperten.

Die Geschichte endet hier jedoch nicht. Durch Fotografie, akademische Arbeiten und öffentliche Kampagnen wie SOS Brutalism sowie eine Reihe hochkarätiger Listen wurden viele Betonriesen als Kulturerbe neu definiert. Der einst bedrohte Busbahnhof von Preston steht nun unter Denkmalschutz; auch Film und Medien haben sich an diesem Rettungsprozess beteiligt, und Bücher, Führungen und überfüllte Ausstellungen zeugen von der wiedergewonnenen Liebe der Öffentlichkeit. Ob man es nun mag oder nicht, Brutalismus ist aufgrund seiner offensichtlichen „Fehler“ zu einer Kultästhetik geworden: seine Rohheit, seine Größe, seine Aufrichtigkeit. Diese Eigenschaften machten es leicht, diesen Stil zu kritisieren, und machten ihn unvergesslich.

Wenn die Form ihre Funktion verrät: Das Beispiel des Walkie-Talkie-Wolkenkratzers

Das schmelzende Auto: Design und Umwelt

In einer strahlenden Woche im Jahr 2013 bewies die 20 Fenchurch Street in London, dass ein Gebäude wie ein Vergrößerungsglas wirken kann. Das Sonnenlicht traf auf die konkave, hohe Glasfassade an der Südseite und wurde auf einen intensiven Hotspot in Eastcheap reflektiert – so heiß, dass es den Lack aufblähte, die Kunststoffverkleidung eines geparkten Jaguars verformte und sogar Eier in einer Pfanne auf dem Bürgersteig braten konnte. Die Presse nannte dieses Ereignis „Walkie-Scorchie”, während der Architekt Rafael Viñoly zwar einräumte, dass es zu Reflexionen kommen würde, aber erklärte, er habe „nicht damit gerechnet, dass es so heiß werden würde”, und wies darauf hin, dass die geplanten Jalousien an der Südfassade aus Kostengründen gestrichen worden seien.

Die Lösung erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurde eine provisorische Straßenvorhangfassade errichtet, anschließend erfolgte eine dauerhafte Sanierung: Brise-Soleil „Aluminiumflügelreihen, die an der Südfassade des Turms angebracht wurden“, um die reflektierten Strahlen zwischen dem dritten und vierunddreißigsten Stockwerk zu streuen und abzuhalten. Dies war eine klassische „nachträgliche” Lektion in Sachen Umweltdesign, die durch die Ergänzung eines fertigen Wahrzeichens dafür sorgte, dass das normale Leben auf der darunter liegenden Straße wieder aufgenommen werden konnte.

Die Gefahren der parametrischen Fassadenkrümmung

Digital geschriebene Kurven mögen unwiderstehlich sein, aber eine konkave, glänzende Oberfläche ist, ob beabsichtigt oder nicht, ein Solarenergiegegenstand. Dies wird in den eigenen Leitlinien der Londoner Stadtverwaltung deutlich zum Ausdruck gebracht: Wenn reflektierende Elemente konkav angeordnet sind (im Grundriss, im Schnitt oder in beiden), werden die Sonnenstrahlen gebündelt statt gestreut, und es kommt zu einer Konvergenz der Sonnenenergie. Spiegelnde Materialien verstärken diesen Effekt, während matte oder diffuse Oberflächen den gegenteiligen Effekt haben. Mit anderen Worten: Geometrie plus Reflektivität gleich Risiko.

Die Forscher haben den Hotspot des Walkie-Talkies mit Strahlverfolgungsmodellen nachgebildet und quantitative Grenzwerte für eine sichere Exposition vorgeschlagen, wodurch sie die Boulevardpresse in technische Kriterien umgewandelt haben. Die Empfehlung der Stadtverwaltung legt Schwellenwerte für die Lichtintensität und die Expositionsdauer fest und empfiehlt, wenn eine Konkavität unvermeidbar ist, frühzeitige Tests und Abschattungen durchzuführen. An anderen Orten haben Fassadeningenieure Methoden veröffentlicht, um „tödliche Strahlen”-Reflexionen vorherzusagen und zu reduzieren, bevor sie auf das Reißbrett kommen. Das Ergebnis ist ein neuer Designreflex: Konkaves Glas nicht nur ästhetisch, sondern auch optisch zu betrachten.

Städtische Windkanäle und Gefahren durch Wärmereflexion

Die Temperatur war nicht die einzige Überraschung im Mikroklima. Nach Abschluss der Bauarbeiten berichteten Mitarbeiter in der Umgebung der 20 Fenchurch Street von Windböen auf Straßenebene, die nicht mit den Bewertungen vor Baubeginn übereinstimmten. Dies führte dazu, dass man sich daran erinnerte, dass hohe und oben schwere Gebäude die Luftströmungen nach unten beschleunigen und Winde auf unvorhersehbare Weise lenken können. Die Stadtverwaltung reagierte darauf, indem sie das als „angenehm” angesehene Niveau senkte und strengere Tests hinsichtlich der Auswirkungen der Türme auf Fußgänger und Radfahrer forderte.

Diese politischen Änderungen werden nun durch technische Vorschriften unterstützt. Die Londoner Leitlinien zum Mikroklima erfordern in der Regel, dass unabhängige Teams Windkanal- und CFD-Studien in 36 Richtungen durchführen und Komfort- und Sicherheitsziele festlegen, die sich auf die tatsächliche Nutzung beziehen, von Eingängen bis hin zu Radwegen. Dies ist mehr als nur eine Checkliste, es ist eine Veränderung der Designkultur: das Mikroklima messen und dann das Gebäude und den Grundriss so gestalten, dass die Straßen sicherer und benutzerfreundlicher werden.

Kritik der Öffentlichkeit führte zu Änderungen in den Vorschriften

Das buchstäbliche Schmelzen eines Autos unter einem neuen Symbolbauwerk zog die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ebenso auf sich wie die Konzentration des Sonnenlichts durch die Fassade. Dieser Druck trug dazu bei, dass die offiziellen Leitlinien beschleunigt wurden: Über die eigene Brise-Soleil-Renovierung des Walkie-Talkie hinaus veröffentlichte die Stadtverwaltung Planungsempfehlungen sowohl zur Konzentration des Sonnenlichts als auch zur Blendung durch die Sonne, damit die Teams die Geometrie und die Materialien frühzeitig testen und konkave, reflektierende Fallen verhindern oder durch Beschattung unwirksam machen konnten, bevor die Probleme auf die Straße gelangten.

Der Wind wurde einer ähnlichen Untersuchung unterzogen. Angesichts zunehmender Beschwerden und Berichterstattung über windige Ecken in den Medien verschärfte die Stadtverwaltung ihre Anforderungen und legalisierte bessere Praktiken. Sie definierte Fußgänger und Radfahrer eindeutig als Endnutzer, deren Komfort und Sicherheit bereits in der Planungsphase nachgewiesen werden müssen. Diese Politik wurde vor den Augen der Öffentlichkeit durch die wiederholte Darstellung des Walkie-Talkie als abschreckendes Beispiel geprägt.

Unerwünschte Auswirkungen auf Umweltdesigncodes

Was als lokale Blamage begann, fand auch außerhalb der Stadt Beachtung. Londons neue Windvorschriften und Rahmenbedingungen für thermischen Komfort, die Wind, Sonne, Temperatur und Feuchtigkeit in einem einzigen Objektiv vereinen, werden nun auch von Akteuren weit außerhalb des Square Mile als Referenz herangezogen. In den damaligen Nachrichten wurde berichtet, dass auch andere Städte ähnliche Ansätze verfolgen, um die Sicherheit von Radfahrern zu gewährleisten und öffentliche Räume komfortabel zu gestalten. Dieses Ereignis trug dazu bei, das Konzept des „Komforts auf Bodenhöhe” von einer wünschenswerten Eigenschaft zu einem unumstrittenen Leistungsziel zu machen.

In der Anwendung gibt es auch eine stillere Codeänderung. Bei Walkie-Scorchie und früheren ähnlichen Projekten, wie beispielsweise Viñolys Vdara-Projekt in Las Vegas, legen die Fassadenteams routinemäßig Lichtintensitätsgrenzen fest, ersetzen helle Gläser durch Gläser mit geringerer Reflexion und fügen der Geometrie vom ersten Tag an Schatten hinzu. Parametrische Skripte markieren hingegen konkave Warmzonen, bevor sie in die Produktionsphase übergehen. Dies ist ein neuer Stil, der aus einem Fehler entstanden ist: keine Optik, sondern eine Denkweise, die die Atmosphäre und das Licht der Stadt als echte Gestaltungselemente betrachtet.

Das unbewohnbare Erbe modernistischer Wohnblocks

Idealismus über das menschliche Maß hinaus in frühen Projekten

Der Modernismus wollte die zerstreute und überfüllte Stadt durch Licht, Luft und Ordnung verbessern. Die in der Charta von Athen zusammengefassten Regeln betrachteten die Stadt wie eine Maschine mit vier verschiedenen Funktionen: Leben, Arbeiten, Unterhaltung und Bewegung. Jede Funktion war einem eigenen Bereich zugeordnet. Aus dieser Logik entstanden die berühmten „Türme im Park“, bestehend aus Blöcken, die sich über Freiflächen erhoben, spärlich bebauten Straßen und einem vom Boden entfernten Alltag. Auf dem Papier sah das logisch aus, aber es beseitigte oft die kleinen sozialen Reibungen, die Straßen sicher und lebendig machten. Indem sie die Stadt in Einzweckbereiche unterteilten, zerstückelten die Planer gleichzeitig auch die Routinen der Menschen.

Jane Jacobs hatte dies schon lange zuvor erkannt. Sie argumentierte, dass echte städtische Sicherheit von den „aufmerksamen Augen auf den Straßen“ komme, von Nachbarn, Ladenbesitzern und Passanten, die sich gegenseitig informell beobachten. Als Wohnblocks auf unbebauten Grundstücken entstanden oder sich von Eckläden und Treppenhäusern entfernten, verschwanden diese täglichen Wächter. Die Lehre daraus war, dass nicht die Dichte an sich schlecht ist, sondern dass es auf die Form der Dichte ankommt: feinmaschig, gemischt und überschaubar im menschlichen Maßstab.

Pruitt-Igoe und der Tod der utopischen Vision

Pruitt-Igoe in St. Louis war der Ort, der die Krise des modernistischen Wohnungsbaus am besten symbolisierte. Der Komplex, der Mitte der 1950er Jahre mit rund 3.000 Wohnungen eröffnet wurde, leerte sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit; Anfang der 1970er Jahre stand ein Großteil des Komplexes leer oder war zerstört. Die Abrissarbeiten wurden 1972 im nationalen Fernsehen übertragen, und der Architekturkritiker Charles Jencks bezeichnete diese Szene später als den „Tod” der modernen Architektur im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Bild blieb in den Köpfen haften und war für viele der Beweis dafür, dass das gesamte Experiment gescheitert war.

Die ganze Geschichte ist jedoch komplexer. Die Designentscheidungen waren wichtig: „Aufzüge ohne Haltestellen und lange, offene Galerien erschwerten die Überwachung der Flure, und Kosteneinsparungen führten zum Wegfall des Lebens im Erdgeschoss“, aber auch wirtschaftliche, rassistische und politische Misserfolge spielten eine wichtige Rolle. St. Louis verlor Arbeitsplätze und Einwohner, die Instandhaltungsbudgets waren unzureichend, und Diskriminierung entschied darüber, wer umziehen durfte und wer nicht. Historiker und der Dokumentarfilm „The Pruitt-Igoe Myth“ haben gezeigt, dass nicht nur die Architektur, sondern eine Reihe von Faktoren zum Scheitern des Projekts geführt haben. Mit anderen Worten: Das Problem war nicht nur die Höhe oder der Beton. Es war die Diskrepanz zwischen einem abstrakten Plan und den tatsächlichen sozialen und finanziellen Bedingungen vor Ort.

Kulturelle und soziale Zusammenhänge außer Acht lassen

Nach dem Krieg verdrängte in vielen Siedlungen ein einheitlicher Plan die lokalen Lebensweisen. Haushalte, die auf Straßenhandel, Großfamilienpflege oder Geselligkeit in Treppenhäusern basierten, fanden sich plötzlich in tief gegliederten Wohnblocks wieder, die über namenlose Flure erreichbar waren. Die Erdgeschosse ohne aktive Ränder wirkten leer; da es keine gemischte Nutzung gab, nahmen die Fahrten zu; da es keine Nachbarn auf Augenhöhe gab, schwächte sich die informelle soziale Kontrolle ab. Jacobs‘ Test des gesunden Menschenverstands „Fördert dieser Ort tägliche Beobachtungen, schnelle Besorgungen und zufällige Begegnungen?“ fiel meist durch.

Sicherheitstheorien wie Oscar Newmans „verteidigungsfähiger Raum“ versuchten, diese Lücken zu füllen, indem sie offene Räume, Sichtlinien und halbprivate Schwellen verteidigten, in denen sich die Bewohner verantwortlich fühlen würden. Aber selbst diese Ideen funktionierten am besten, wenn sie mit guter Verwaltung, stabiler Finanzierung und dem Vertrauen der Gemeinschaft einhergingen. Design kann hilfreich oder schädlich sein, aber in einem Vakuum funktioniert es nicht; Sozialprogramme und Verwaltung sind genauso wichtig wie Fassaden und Bodenplatten.

Der Aufstieg des partizipativen und gesellschaftlich orientierten Designs

Aus den Misserfolgen entstand eine Gegenbewegung: die Bewohner von Anfang an in den Prozess einzubeziehen und Raum für Veränderungen zu lassen. Der niederländische Theoretiker John Habraken schlug „Stützen” vor, die ein stabiles Grundgerüst von flexiblen Füllmaterialien trennen, die die Haushalte im Laufe der Zeit gestalten können. Anstatt vom ersten Tag an einen idealen Plan festzuschreiben, wird das Gebäude zu einer Plattform für die Entwicklung des Lebens. Dieser Gedanke legte den Grundstein für den heute in Wohngebäuden und Kliniken verwendeten umfassenderen Ansatz des „offenen Gebäudes”.

John F. C. Turner ging noch weiter und argumentierte, dass das, was Wohnraum für Menschen leistet, wichtiger sei als sein Aussehen. Seine Arbeit mit Selbsthilfesiedlungen zeigte, dass es lebenswertere Ergebnisse brachte, Familien zu befähigen und Subventionen für Standorte, Dienstleistungen und sicheren Wohnraum bereitzustellen, als jeden Raum für sie fertigzustellen. Moderne Projekte wie Quinta Monroy von Elemental in Chile setzen diese Ideen in großem Maßstab um: Es wird ein strukturell „halbfertiges Haus” gebaut, dann werden die Bewohner dabei unterstützt, das Haus im Laufe der Zeit sicher fertigzustellen und zu erweitern. Längsschnittstudien haben gezeigt, dass dieses schrittweise Modell nicht nur zur Stabilisierung von Gemeinschaften beiträgt, sondern auch die Gleichheit verbessert.

Lektionen für zeitgenössische Modelle des öffentlichen Wohnungsbaus

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass guter sozialer Wohnungsbau kein Einzelfall, sondern ein System ist. Wien zeigt, wie Design, Finanzierung und langfristige Verwaltung miteinander verbunden werden können. Die Stadt besitzt rund 220.000 kommunale Wohnungen und arbeitet mit gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften zusammen, die nationalen Gesetzen unterliegen, um die Mieten an den tatsächlichen Kosten statt an den Renditen der Investoren auszurichten. Aufgrund des großen und dauerhaften Angebots leben die meisten Wiener in kommunalen oder gemeinnützigen Wohnungen, deren Qualität über Generationen hinweg auf einem hohen Niveau bleibt.

Andere Modelle betonen denselben Punkt auf unterschiedliche Weise. Singapurs HDB kombiniert ein starkes Angebot mit strengen Instandhaltungsvorschriften und sozialpolitischen Maßnahmen und versorgt etwa 80 % der ansässigen Haushalte mit Wohnraum, während gleichzeitig ein hoher Anteil an Wohneigentum und Immobilienpflege aufrechterhalten wird. Unabhängig davon, ob es sich um Miete oder Eigentum handelt, ist das Modell konsistent: stabile öffentliche oder missionsorientierte Anbieter, vorhersehbare Finanzierung, gemischte Nutzung auf Straßenebene und flexible Gestaltungsrahmen, die den sich ändernden Bedürfnissen von Familien gerecht werden. Wenn der Fehler der Nachkriegszeit darin bestand, unvollkommene Realitäten mit perfekten Formen zu überdecken, ist die neue Regel bescheidener: Man beginnt bei den Menschen, baut auf Anpassung und stützt dies mit Institutionen, die auch in fünfzig Jahren noch bestehen werden.

4. Glaswolkenkratzer und die Energieeffizienzkrise

Transparenz fälschlicherweise als Nachhaltigkeit interpretieren

Eine Generation lang schien „mehr Glas“ der schnelle Weg zu mehr Umweltfreundlichkeit zu sein: Tageslicht hereinlassen, Lampen dimmen und zusehen, wie die Stromzähler langsamer laufen. In der Praxis ist die Situation jedoch komplexer. Tageslicht kann zwar den Stromverbrauch für Beleuchtung senken, aber wenn die Wärme und Blendung der Sonne nicht kontrolliert werden, steigt der Kühlbedarf und die Rollläden werden heruntergelassen, sodass die erhofften Einsparungen zunichte gemacht werden. Das Lawrence Berkeley National Laboratory warnt seit Jahren, dass schlecht genutztes Tageslicht sowohl Unbehagen als auch den Kühlbedarf erhöht und dass echte Einsparungen nicht nur von Transparenz, sondern auch von einer koordinierten Fassade, Beschattung und Steuerung abhängen.

Auch die moderne Beziehung zu Glas profitierte von der Technologie. Der internationale Stil verbreitete eine klare und glasige Ästhetik, aber um vollständig mit Glas verkleidete, luftdichte Türme bewohnbar zu machen, waren Mitte des Jahrhunderts Klimaanlagen und Ingenieurskunst erforderlich. Da die Designkultur visuelle Leichtigkeit mit ökologischen Vorzügen verband, überließen viele Gebäude den Komfort den Kühlgeräten, anstatt Fassaden für Sonne und Klima zu gestalten.

Die ästhetische Obsession mit dem „internationalen Stil“

Die 1932 im MoMA veranstaltete Ausstellung erhielt den Namen „International Style” und schuf einen Geschmack für Volumen, Regelmäßigkeit und die Abwesenheit von Verzierungen. Von New York bis Chicago wurde dies zu einem institutionellen Erscheinungsbild: straffe Vorhangfassaden, makellose Gitter, Klarheit, die sich vom Foyer bis zum Himmel erstreckte. Diese Klarheit war visuell, nicht thermisch. Die Ikonen dieser Zeit trugen dazu bei, vollständig aus Glas bestehende Büros als Symbol des Fortschritts zu normalisieren, obwohl ihre dichten Fassaden auf mechanische Klimatisierung angewiesen waren, um komfortabel zu bleiben. Die Ideale dieses Stils blieben bestehen, während die Energiegewohnheiten auf schädliche Weise veraltet waren.

Flammenbildung, Überhitzung und Kühlungs-Paradoxien

Physikalische Punkte zählen. Studien zeigen übereinstimmend, dass mit zunehmendem Fenster-Wand-Verhältnis der Kühlbedarf steigt, das Risiko von Blendung zunimmt und Beleuchtungseinsparungen durch Sonneneinstrahlung zunichte gemacht werden. Umfangreiche Untersuchungen in Büros in den USA haben gezeigt, dass ein höherer Glasanteil mit einem höheren Gesamtenergieverbrauch verbunden ist, während Modellierungen und Feldstudien zeigen, dass helle Flächen ohne Außenbeschattung oder selektive Optiken thermisch immer noch teuer sein können. Die aus der Praxis gewonnenen Leitlinien beschränken nun die Glasfläche je nach Ausrichtung. So empfiehlt beispielsweise LETI im Vereinigten Königreich bescheidene WWR-Werte, insbesondere für die Ost- und Westfassaden, wo die Kontrolle der tief stehenden Sonne am schwierigsten ist.

Auch bei den Tageslichtstandards hat sich die Einstellung „je mehr, desto besser“ zu „richtiges Licht ohne Blendung“ gewandelt. Der Tageslicht-Kredit von LEED v4 verwendet die Kriterien sDA und ASE. Wenn ein Bereich zu stark beleuchtet ist, müssen Sie nachweisen, wie die Blendung kontrolliert wird, bevor Sie Punkte erhalten. Der Whole Building Design Guide und LBNL wiederholen denselben Kompromiss: Tageslicht spart Energie, wenn es mit Beschattung, Optik und Steuerungen kombiniert wird, die eine Überhitzung verhindern.

LEED und BREEAM zwingen zum Umdenken

Bewertungssysteme haben die Leistung verbessert und Grenzen verschoben. Im wahrsten Sinne des Wortes. LEED v4 hat die Energievoraussetzungen an ASHRAE 90.1-2010 und den noch strengeren Rahmen 90.1-2016 unter v4.1 geknüpft und damit die Designteams von „Glasboxen” mit hohem WWR abgehalten, die ohne aggressive Beschattung und Hochleistungsglas nicht gut modelliert werden können. Der Tageslichtkredit bestraft Räume mit übermäßiger Sonneneinstrahlung eindeutig, solange das Problem der Blendung nicht gelöst ist. BREEAM kombiniert die Anforderung an den visuellen Komfort, der eine zuverlässige Blendungsbegrenzung erfordert, mit soliden dynamischen Simulationen und Energiegutschriften, die an einen reduzierten Betriebsbedarf geknüpft sind. Die kombinierte Wirkung ist sowohl technischer als auch kultureller Natur: Die Fassadengestaltung muss vor dem Bau auf dem Papier ihren Komfort und ihre Effizienz unter Beweis stellen.

Die Städte haben strengere Maßnahmen ergriffen. Der Energie-Leitfaden von London schreibt nun vor, dass in den Energiebewertungen von Projekten der Anteil der Glasfassaden angegeben werden muss, und die New Yorker Local Law 97 legt Emissionsgrenzwerte für große Gebäude fest und macht den Betrieb von undichten, übermäßig verglasten Gebäuden finanziell riskant, sofern sie nicht grundlegend renoviert werden. Die Politik hat sich zu einem Design-Motto entwickelt: Zuerst den Bedarf senken, dann den Rest sauber decken.

Erfindung der Doppelschale und passiven Beschattung

Anstatt auf Glas zu verzichten, haben viele Teams das Glas neu gestaltet. Doppelwandige Fassaden, Kastenfenster, Korridore oder Schachtkästen schaffen einen belüfteten Zwischenraum. In diesem Zwischenraum können Außenmarkisen in einem geschützten Bereich angebracht werden, Sonnenenergie kann gespeichert und die Frischluft vor dem Eintritt in den Raum erwärmt werden. Pionierhafte europäische Hochhäuser haben diese Idee auf hohe Gebäude übertragen: Das Commerzbank-Gebäude von Foster + Partners in Frankfurt und das KfW Westarkade-Gebäude von Sauerbruch Hutton reduzieren durch mehrschichtige Fassaden, Dachgärten und druckausgeglichene Hohlräume die Kühllasten und sorgen gleichzeitig für Tageslicht und natürliche Belüftung während eines Großteils des Jahres. Dabei handelt es sich nicht nur um ästhetische Tricks, sondern um thermodynamische Vorrichtungen, die an der Außenfassade des Gebäudes angebracht sind.

Passive Beschattung hat diese Umstellung vollzogen. Untersuchungen zeigen, dass Außenbeschattung wirksamer ist als Innenvorhänge, da sie die Sonnenwärme und die Blendung reduziert, indem sie die Wärme daran hindert, das Glas zu passieren. Moderne Projekte skalieren dieses Prinzip mit intelligenten Systemen: Die Al Bahar Towers in Abu Dhabi verwenden eine dynamische Mashrabiya, die der Sonne folgt und die Sonneneinstrahlung und den Kühlbedarf erheblich reduziert, während die Aussicht und das Tageslicht erhalten bleiben. Ob mit festen Vorsprüngen, vertikalen Lamellen oder kinetischen Schirmen, die Lektion ist dieselbe: Zuerst Form und Beschattung, dann Feinabstimmung mit selektivem Glas und intelligenten Steuerungen.

Die Revolution des offenen Grundrisses und ihre psychologischen Auswirkungen

Die Ursprünge der Ideale Flexibilität und Zusammenarbeit

Offene Büros entstanden aus dem ehrlichen Wunsch heraus, die Arbeit menschlicher zu gestalten. In den 1950er Jahren schlug das Quickborner Team in Deutschland die „Bürolandschaft” vor, eine „Bürolandschaft” mit fließenden Gruppierungen anstelle von starren Reihen, um die Kommunikation zu fördern und Hierarchien abzubauen. Die Idee verbreitete sich international, und für einen Moment sahen Büros eher wie soziale Organismen als wie Fabriken aus.

Zehn Jahre später versuchte Robert Propst von Herman Miller, neue flexible Arbeitsmittel anzubieten, die sich an veränderte Aufgaben anpassen ließen. Das Action Office-System bot bewegliche Komponenten, Sitz- und Stehflächen und die Möglichkeit für Teams, ihre Umgebung entsprechend der Entwicklung ihrer Arbeit neu zu gestalten. Propsts Vision war nicht, Menschen zusammenzupferchen, sondern Autonomie und Anpassungsfähigkeit zu fördern. Später bedauerte er, dass Kosteneinsparungen diese Idee in monotone „Kubusfarmen” verwandelt hatten. Aber der Kern war derselbe geblieben: Offenheit als Plattform für Zusammenarbeit und Wahlmöglichkeiten.

Unerwartete Auswirkungen auf Lärm und Konzentration

Als die Trennwände entfernt wurden, strömten Geräusche und soziale Hinweise ins Innere. Umfangreiche Nachuntersuchungen zeigen, dass Mitarbeiter in Großraumbüros im Vergleich zu Mitarbeitern in geschlossenen Räumen eine geringere Zufriedenheit in Bezug auf Privatsphäre und Akustik äußern, aber die Vorteile der „leichteren Interaktion” hinter den Erwartungen zurückbleiben. Im Gegenzug zeigen sich konsistente Ergebnisse wie eine stärkere Belastung durch Gespräche und Bewegungen, eine höhere Ablenkung und ein Rückgang der wahrgenommenen Produktivität.

Experimentelle und Feldstudien bringen diese Beschwerden mit messbarer Anspannung in Verbindung. Simulierte Bürostudien verbinden den Gesprächslärm in typischen Großraumbüros mit kognitiver Belastung und Stressreaktionen, während Beobachtungen in der realen Welt während der „Zerstörung” von Büros zeigten, dass die persönliche Interaktion tatsächlich abnahm, nachdem Teams zu offeneren Strukturen übergegangen waren. Um sich besser konzentrieren zu können, bevorzugten die Menschen digitale Nachrichten gegenüber Gesprächen. Der Großraumbüro versprach zufällige Begegnungen, doch das menschliche Nervensystem verlangte nach Grenzen.

Die Pandemie hat die Schwächen offener Grundrisse offenbart

COVID-19 hat Offenheit als ein Problem des Risikomanagements neu definiert. Ingenieurbüros haben die Bedeutung der Übertragung über die Luft anerkannt und betont, dass Lüftungssysteme verbessert, Filter eingesetzt und betriebliche Änderungen vorgenommen werden müssen. Diese Empfehlungen stellten eine Herausforderung für dichte Anordnungen dar, bei denen viele Menschen denselben Raum teilen, nur wenige physische Barrieren vorhanden sind und die Tische dicht beieinander stehen. Die Botschaft war klar: Luft ist ein architektonisches Material und muss ebenso gestaltet werden wie Licht.

Gleichzeitig ergaben globale Arbeitsplatzumfragen, dass viele Wissensarbeiter angaben, zu Hause mehr Unterstützung für konzentriertes Arbeiten zu erhalten als in ihren Büros vor der Pandemie. Dies untermauerte die These, dass „durchschnittliche Großraumbüros” nicht für konzentriertes Arbeiten geeignet sind. Mit der Umstellung auf hybride Arbeitsmodelle mussten sich Büros neu definieren: Sie sind nicht mehr der Standardort für die Anwesenheit, sondern ein Ort, an dem man sich gezielt trifft. Dieser Wandel hat die akustischen Mängel und die mangelnde Privatsphäre in großen, undifferenzierten Etagen deutlich gemacht.

Akustische Zoneneinteilung und die Rückkehr der visuellen Privatsphäre

Die Designer reagierten darauf, indem sie die Ränder innerhalb des offenen Grundrisses neu gestalteten. Die Normen bieten nun eine gemeinsame Sprache für die Leistungsbewertung: ISO 3382-3 definiert die Methode zur Messung der Sprachausbreitung und Verständlichkeit in offenen Räumen, während ISO 22955 benutzerorientierte Ziele für aktivitätsbasierte Räume festlegt. So bleiben „ruhige” Bereiche wirklich ruhig, und Gespräche in Kooperationsbereichen werden toleriert, ohne in Bereiche einzudringen, die Konzentration erfordern. Anstelle eines einzigen großen Raums verwandeln sich moderne Büros in eine Reihe kalibrierter Klanglandschaften.

Auch die Wohlfahrtsrahmen entwickeln sich in die gleiche Richtung. Die akustischen Eigenschaften des WELL-Gebäudestandards formalisieren die akustische Privatsphäre, und die Richtlinien zur Geräuschmaskierung verweisen auf Aktivierungsschwellen, die Gespräche in der Nähe weniger verständlich machen, ohne dass es sich laut anfühlt. Branchenhandbücher untermauern dies mit pragmatischen Kriterien. So verweist beispielsweise der Leitfaden des British Council for Offices unter Bezugnahme auf NR-Ziele für Großraumbüros und Zellenbüros auf Standardausstattungen wie ruhige Räume, Telefonkabinen, Bibliotheken und abgetrennte Teamräume.

Design für Ausgewogenheit: Begrenzte Offenheit

Das nächste Büro bewahrt die nützlichen Elemente der Offenheit (informeller Zugang, visuelle Verbindung, Umgestaltbarkeit) und stellt gleichzeitig die Schwellen wieder her, die unser Geist benötigt. In der Praxis bedeutet dies, dass Nachbarschaften um Aufgaben herum strukturiert und anschließend ihre Leistung anhand von Kriterien gemessen wird: Entwerfen Sie gemäß ISO 3382-3 für Sprachbeeinträchtigungen und Privatsphärenabstände, passen Sie Hintergrundgeräusche gegebenenfalls mit kalibrierter Maskierung an und mischen Sie „Deep Work”-Räume mit geringer Reizung mit hochsozialen Projektbereichen, damit Menschen in die Umgebung wechseln können, die ihre Aufgaben erfordern. Das Ziel ist nicht die Freiheit von Unterbrechungen, sondern die Freiheit der Wahl.

Hybrides Arbeiten hat auch die Messlatte für unsere Gründe für persönliche Treffen höher gelegt. Orte, die es wert sind, aufgesucht zu werden, vereinen klare Akustik mit klarer Sicht und zurückhaltenden Sichtschutzfunktionen, sodass Zusammenarbeit weniger performativ als vielmehr energiegeladen wird. Untersuchungen zu aktivitätsbasierten Büros zeigen, dass die wahrgenommene Produktivität und das Wohlbefinden steigen, wenn die Nutzer Umgebungen finden und sich diese zu eigen machen können, die ihren Aufgaben entsprechen. Wenn sie diese nicht finden, wiederholen sich die alten Fehler des offenen Grundrisses in großem Maßstab. Daher ist es sowohl eine psychologische als auch eine operative Frage, ein Gleichgewicht herzustellen: Bringen Sie die Politik und die Reservierungen mit dem Design in Einklang und sorgen Sie dafür, dass der Plan sowohl die Interaktion fördert als auch die Konzentration aufrechterhält.

Fehler als Katalysator für Innovation akzeptieren

Architektonischer Fehler als Designbeschleuniger

Wenn Architektur ein langsamer Dialog mit der Realität ist, dann ist ein Fehler der Moment, in dem dieser Dialog eine Antwort gibt. Jeder Bereich, der im großen Maßstab baut, lernt diese Wahrheit: Falsche Schritte bringen versteckte Variablen schneller ans Licht als regelmäßige Erfolge. Der Ingenieurwissenschaftler Henry Petroski hat argumentiert, dass Misserfolge keine Schande sind, die begraben werden muss, sondern ein Motor des Wissens, denn jeder Zusammenbruch oder jedes Versagen zeigt die Grenzen dessen auf, was wir noch nicht verstehen, und bringt das nächste Design weiter voran. Die Architektur, die die Risiken der Technik teilt, aber auch Kultur und Gewohnheiten hinzufügt, geht denselben Weg: indem sie diszipliniert analysiert, was schiefgelaufen ist.

Die Designtheorie bietet eine Methode für diese Lesart. Donald Schöns Idee des „reflektierenden Praktikers” fasst die Praxis als einen kontinuierlichen Kreislauf zusammen: Handeln, Ergebnisse wahrnehmen, reflektieren, anpassen. In diesem Kreislauf lernt der Designer direkt aus den materiellen und sozialen „Rückmeldungen” der Situation. Studios und Arbeitsbereiche werden zu Laboren; reflektierende Praxis verwandelt Fehler in strukturierte Experimente, statt sie zu versteckten Wunden werden zu lassen.

Wie verändern Misserfolge die öffentliche Wahrnehmung und die Politik?

Sichtbare Fehler verändern nicht nur Gebäude, sondern auch Vorschriften. Der Glanzfall des „Walkie-Talkie” in London veranlasste die Stadtverwaltung, offizielle Richtlinien zur Reflexion von Sonnenstrahlen zu veröffentlichen. In diesem Leitfaden wurde vor konkaven, reflektierenden Fassaden gewarnt und Renovierungsstrategien wie externe Brise-Soleil-Vorrichtungen dokumentiert, die das Problem beseitigen. Was als lokale Blamage begann, hat sich nun zu einer kodifizierten Empfehlung entwickelt, die die frühen Modellierungs- und Genehmigungsprozesse leitet.

Die Energiepolitik zeigt auf städtischer Ebene dasselbe Muster. Mit der zunehmenden Verbreitung von mechanisch energieintensiven Glastürmen sind Städte von freiwilligen Kennzeichnungen zu verbindlichen Beschränkungen übergegangen. New Yorks Local Law 97 legte Emissionsgrenzwerte für große Gebäude fest und zwang deren Eigentümer, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren oder Geldstrafen zu zahlen. Auf Projektebene verband LEED v4 Tageslichtkredite mit Überbelichtungsstandards (ASE), sodass „mehr Licht” nicht länger Blendung und Kühlungsstrafen nach sich zog. Eine sichtbare Leistungsklasse, bessere Gebäudehüllen und die Forderung nach weniger CO2-Ausstoß schärften den Willen der Öffentlichkeit und die technischen Mittel.

Von der Reue zur Wiederbelebung: Stile, die zu Ikonen geworden sind

Die Geschichte ist großzügig gegenüber Missverständnissen. Der Eiffelturm, der während seiner Bauzeit von Pariser Künstlern als monströser Fabrikschornstein verschmäht wurde, ist heute zum Symbol Frankreichs geworden. Dies erinnert daran, dass Schock und Skepsis manchmal vor der Liebe kommen. Der gleiche Prozess vollzieht sich, wenn auch langsamer, auch bei spätmodernem Beton. Der einst zum Abriss vorgesehene Busbahnhof von Preston wurde nach einer sorgfältigen Renovierung zum Denkmal zweiten Grades erklärt und später mit dem World Monuments Fund/Knoll Modernism Award ausgezeichnet – ein Beweis dafür, dass die „Fehler” von gestern zum Erbe von morgen werden können. Hier geht es nicht um Nostalgie, sondern um das Argument, dass ambitionierte Experimente eine sorgfältige Neubewertung verdienen.

Die Neubewertung formt Geschmack und Technik neu. Basisplattformen wie SOS Brutalism katalogisieren und verteidigen Betonbauten weltweit und interpretieren deren Rauheit als Beweis für soziale Zweckmäßigkeit und Materialaufrichtigkeit. Während sich die öffentliche Meinung mildert, bringen technische Erneuerungen wie „Wärmedämmung, sorgfältige Reparaturen und neue Zugänge” diese Gebäude voran, ohne ihren Charakter zu zerstören. Die durch das Handwerk geförderte kulturelle Nachsicht verwandelt Reue in Erneuerung.

Die Verantwortung der Architekten, aus Fehlern zu lernen

Fehler zu akzeptieren ist sowohl eine technische als auch eine ethische Aufgabe. Wenn Gebäude die öffentliche Sicherheit, die psychische Gesundheit und das Klima beeinflussen, dürfen die Lehren daraus nicht geheim bleiben. Standards verwandeln Ideen in messbare Ziele: ISO 3382-3 definiert, wie die Sprachverständlichkeit und -vertraulichkeit in Großraumbüros überprüft werden kann; bei Fassaden regen Bewertungssysteme und lokale Richtlinien dazu an, vor dem Bau des ersten Modells die Sonneneinstrahlung, Blendung und Emissionen zu testen. Das Ziel dabei ist nicht, die Kreativität einzuschränken, sondern Feedback-Schleifen zu schaffen, die so robust sind, dass sie die Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen gewährleisten.

Die Designkultur reift, wenn die Praktiker nicht nur ihre Signaturen, sondern auch ihre reflektierenden Gewohnheiten weiterentwickeln. Schöns Modell verlangt, dass Teams jede Phase (Briefing, Modellierung, Feldarbeit, Nachnutzung) als Ort des Zuhörens und der Korrektur betrachten. Petroskis Mahnung ist noch eindringlicher: Wir lernen weniger aus unseren Erfolgen als aus der ehrlichen Analyse unserer Misserfolge. Gemeinsam zeigen sie eine neugierige, transparente und verantwortungsbewusste professionelle Haltung.

Fehler in der Form feiern

Unvollkommenheit ist kein ästhetisches Hilfsmittel, sondern eine Designstrategie für eine sich verändernde Welt. Wenn wir Patina, Reparaturspuren oder eine gut gemachte Renovierung schätzen, bestätigen wir, dass Gebäude sich ohne Scham weiterentwickeln können. Politische Maßnahmen, die wiederholte Verbesserungen belohnen, wie „über Jahrzehnte verschärfte Emissionsgrenzwerte, Pläne für eine bessere Akustik und Komfortkriterien, die auf Tageslicht ausgerichtet sind“, sorgen dafür, dass diese Entwicklung nicht unsichtbar bleibt, sondern sichtbar und wertvoll wird.

Eine tiefere Einladung ist kultureller Natur. Städte sind kollektive Prototypen. Einige Erfahrungen werden uns überraschen, andere werden uns wehtun, wieder andere werden zu Ikonen werden, ohne die wir nicht leben können. Wenn wir Fehler als Katalysator betrachten, „untersuchen, teilen und erneut anwenden”, dann werden die Formen der neuen Generation sowohl mutiger als auch sanfter sein. Das ist das Geheimnis, wie ein seit Jahrhunderten aufgebauter Bereich jung bleiben kann.

Entdecke mehr von Dök Architektur

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.