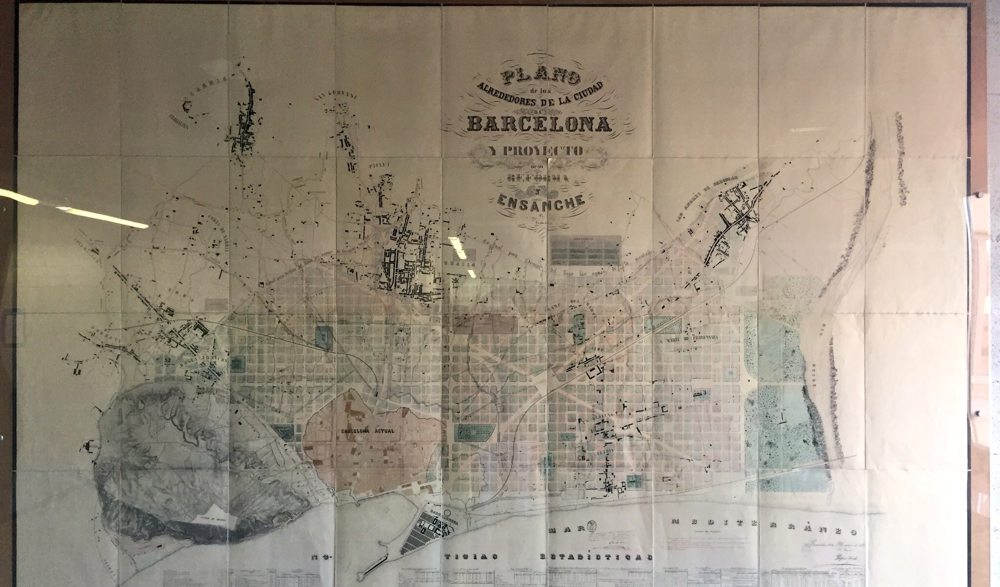

伝統的な都市レイアウト(グリッド、大通り、複合ブロックパターン)は、強力な視覚的・空間的文法を生み出す。 例えば、セルダによるバルセロナの都市計画は、113m×113m、奥行き20m、高さ16mの均等なブロックに街を分割し、2~3辺にのみ建築を施し、光を取り入れ路面電車を回転させるために角を45度にカットした。 このような規則性によって、住民は道路、境界線、ランドマーク、地区を容易に認識することができる。

図:イルデフォンス・セルダが設計した19世紀のバルセロナのアシャンプラ地区計画。日照と交通の流れを考慮し、角を面取りした均一な八角形のブロック(「マンサナス」)を示している。

アルド・ロッシも同様に、歴史的建造物の「タイプ」(都市の人工物)の反復が、都市に形態と記憶の連続性を与えると論じている。 ゾーニングやデザインコードは、建物の配置や素材、窓のパターンを規定することで、この統一性を強制することができる。

しかし、厳格な形態は、変化する用途と衝突する可能性がある。 厳格なユークリッド型ゾーニング(住宅、商業、工業の分離)は、しばしば孤立した地域をもたらし、街路の活気や視覚的関心を低下させる。 対照的に、より柔軟な、あるいは複合的な利用計画は、店舗、オフィス、住宅の共存を可能にし、活力を高めるが、視覚的な乱雑さ(広告、様々なファサードスタイルなど)を引き起こす可能性がある。 トランジションゾーンやバッファーが使われることも多い。例えば、歩行者優先の通りに1階の店舗を並べ、徐々に静かな低層住宅に道を譲ることで、用途の変化を和らげることができる。 実際の都市では、ある規模(例えば均一なブラウンストーンの列)では同種のものをグループ化する一方、別の規模(例えば異なる店構え、インフィル開発)では多様性を認めることで、見やすさと変化のバランスをとっている。

- グリッドとオーガニック: 直交するグリッド(マンハッタン、バルセロナ)は幾何学的な秩序を強制する。曲がりくねった通り(パリ歴史地区)は多様性を生み出すが、建物の高さや素材が一貫していれば首尾一貫した印象を与えることができる。

- ブロックの大きさと形: 小さなブロック(100m未満)は歩きやすさを促進するが、日照アクセスに注意した設計が必要で、大きなブロックは交通を促進するが、一枚岩のように感じられることがある。 コーナーの面取り、ブロックの中間のトランジション、中庭(例:ウィーンの周辺ブロック)などのデザイン要素は、単調さを避けるのに役立つ。

- 類型的反復: 反復的な住宅タイプ(例:画一的な長屋)は、視覚的なリズムを生み出す。 リンチが指摘するように、明確な「道、エッジ、ゾーン」は、読みやすい都市イメージの構成要素である。 しかし、あまりに画一的だと革新が阻害されるため、多くの都市では、共通の枠組みの中でサイトごとにバリエーション(色、装飾、現代的な形態)を認めている。

- 美的秩序: 調査によると、形態に基づくデザイン規則(建物の形態と公共スペースに焦点を当てる)は、伝統的なゾーニングや全く規制がない場合よりも、より美しくまとまりのある通りとして認識される結果をもたらす。 実際、セットバック、コーニスライン、ファサードベイといった公共的な「文法」を適用することで統一性が生まれる一方、自由放任の開発は無秩序な看板の乱立や不統一なボリュームにつながる可能性がある。

これらの要素のバランスをとるということは、地区に認識可能なパターン、つまり都市の「言語」を与える一方で、経済的・文化的変化に対して十分な柔軟性を持たせるということである。 統一された都市景観とダイナミックな複合利用環境との間の緊張関係は、現代の計画論議の中心となっている(ジェーン・ジェイコブスが提唱した、不毛な隔離よりも多様性を重視するという主張に共鳴している)。 要するに、都市形態学の原則(グリッド、ブロック、通りの階層)が一貫性を生み出す一方で、ゾーニング戦略(用途の規則、複合用途のオーバーレイ)が適応性を可能にするのであり、現代のプランナーはその中間を模索しているのである。

インフラ指向のプランニング 交通、水、アイデンティティ

現代の都市計画では、機能面でも構成面でも、インフラが優先されることが多い。 TOD(トランジット・オリエンテッドな開発)モデルでは、交通路線と駅が、密集した複合用途地域を結んでいる。 東京はその典型例だ: 東京は100年以上にわたって、ショッピングセンター、オフィス、住宅が駅周辺に直接建設される「鉄道+歩行者」構造を構築してきた。 東京は世界で最も交通指向の強い都市となり、TODはその都市構造とアイデンティティにとって不可欠なものとなった。 同様に、チューリッヒとウィーンは、路面電車と鉄道を目に見えるバックボーンとして統合している: 例えば、チューリッヒのリマトクアイ・トラム回廊は川沿いのプロムナードを定義し、ウィーンのリングバーンは歴史的中心部を取り囲んでいる。 どちらの場合も、インフラ軸が公共空間とデザインモチーフを兼ねている。

図:1947年のコペンハーゲン「フィンガープラン」を市街図に重ね合わせたもの。 5本の放射状通路(フィンガー)に沿って開発が進められ、その間に緑の楔(くさび)が設けられている。

ヨーロッパでは、国営交通(ドイツ/オーストリアのSバーン、パリのRER)が都市形態に反映されることが多い。線路に沿って直線的に都市が発展し、主要駅には広々とした広場やアーケードが設けられ、一貫した素材(石畳、天蓋)が見やすい街並みを作り出している。 アジアの巨大都市も同様に、交通を美観の原動力としている(芸術的な柱を持つソウルの高架鉄道や、ショッピングセンターと公園を結ぶシンガポールのMRTインターチェンジを想像してほしい)。

緑のインフラと「スポンジ・シティ」デザインもまた、機能を形に結びつけるものだ。 都市は洪水やヒートアイランドに対処するため、技術的かつ装飾的なシステムを導入している。 例えば、武漢市のスポンジ・シティ構想では、屋上緑化や 透水性舗装、雨水を吸収するための湿地帯を利用している。 これらの施設は屋上庭園や公園のような湿地帯など、公共スペースとしても機能し、近隣に緑豊かな特徴を与えている。 バイオスウェールやレインガーデン(植栽された道路脇の溝)は、コペンハーゲンからポートランドまでの都市で一般的になっており、街並みの景観を向上させながら排水のニーズを満たしている。 サニタリーやユーティリティの通路も、フォーマルな要素になり得る: 東京の雨水管路を覆うグリルや街灯、ブダペストのパイプラインを隠す橋のネオ・ゴシック装飾などを思い浮かべてほしい。

このように、インフラ優先の計画によって、長期的な効率性(交通量の減少、洪水対策の向上)と明確な都市イメージが確保される。 交通路線や緑のネットワークは、住民が認識できるようなバックボーンやエッジを作り出し、異なる居住区を首尾一貫した全体とする。 まとめると、道路、線路、水路、送電線が(特別な照明、アート、景観を備えた)デザイン要素として扱われるとき、それらは機能を支え、都市のアイデンティティの一部となる。

公共空間デザインにおける地域の伝統

地域によって、プランナーは技術的性能と美観のバランスをさまざまな方法でとっている。 北欧・中欧(コペンハーゲン、チューリッヒなど)では、秩序と階層が重視される。 歩行者ゾーンや広場は、明確な空間階層に従っていることが多い。例えば、中央広場は大聖堂や政府庁舎につながり、副次的な広場がそこにつながっている。 素材は耐久性があり軽量なもの(花崗岩の舗装、抑制された照明)が選ばれ、視覚的な乱雑さ(商業看板、架空ケーブル)は厳しく管理されている。 ゴミ箱や自転車ラックはビルトインされ、パブリックアートはキュレーションされ、各駅や広場には統一された案内表示がある。 メンテナンス体制もしっかりしており、広場は頻繁に掃除され、植物は剪定され、停電は迅速に修理される。そのため、インフラ(照明、座席、排水グリッド)は、その機能と同様にシームレスに見える。

東アジア(特に日本)では、そのアプローチは高度に統合され、階層化されている。 大規模な鉄道駅(東京駅、大阪梅田など)は、ショッピング・アーケード、オープンな歩行者動線、バスや地下鉄のセンターが併設された多層階のコンコースなど、垂直的な都市となっている。 公共スペースは、機能によってゾーン分けされているが(例えば、駅前広場、静かな脇道、販売・キオスク通り)、正確なジオメトリーでデザインされている。 規制(看板法)や文化的規範(民間の広告は小さくなる傾向がある)によって、雑然としたものは最小限に抑えられている。 狭い路地にはユーティリティ・トンネルが組み込まれていることが多く、架線はない。 街路樹やベンチは規律正しい間隔で配置されている。 その結果、ハイテクなレイアウトになっている: 看板は全体的にきれいで(ビルボードと対照的なドット)、エリアは高密度にもかかわらずすっきりしている。

対照的に北米では、さまざまなアプローチがある。 古い広場(フィラデルフィアのセンター・スクエア、サンフランシスコのユニオン・スクエア)は、モニュメントや大きなオープン・スペースを中心にデザインされている。一方、新しい「歩行者天国」の通り(タイムズ・スクエア、ポートランドのパール地区)は、正式な舗装とポップなキオスク、パブリック・アート、フェスティバル用の照明が組み合わされていることが多い。 アメリカの多くの都市は、歴史的に公共空間における標識や車両インフラを容認してきた。 しかし、最近のプレイスメイキングのトレンド(パークレット、歩行者広場)は、柔軟な利用や気まぐれを優先している: 例えば、シアトルのパイク・プレイスにはカラフルなモザイクが施され、メキシコ・シティのリフォーム・ストリートは、自転車レーンと原生植物で交通を置き換えている。 道路インフラ(縁石、樹木、駐輪場)と美観の調整は、デザイン規約(サンフランシスコのストリートスケープ・マニュアルなど)や市民参加を通じて策定されることが多い。 一般的に、文化的な期待が結果に影響する: 市民のプライドが高いところ(東京、チューリッヒ)では、公共スペースは賞賛され、整然と保たれる。予算や伝統が異なるところでは、通りはよりインフォーマルで刹那的な性格を示すかもしれない。

排水、照明、座席、標識は、空間の外観と雰囲気に貢献すると同時に、安全性とアクセスに役立つものでなければならない。 調査によると、(ヨーロッパの多くの広場のように)デザインルールを適用することで、より魅力的で整理された空間として認識される傾向がある。 技術的な要件(縁石の高さ、勾配分離など)が最初のデザインにうまく統合されている場合、その結果は素晴らしいものとなる。例えば、広場の表面を遮る目に見える「側溝」を設けずに、排水と歩行者の誘導を両立させた曲線舗装などがそうである。 東京の駅前広場やバルセロナのスーパーブロック公園など、最も成功している公共空間は、あらゆる要素(ベンチ、ボラード、照明、サイン)を統一感のある美観に調整する一方で、舞台裏のごちゃごちゃした部分(ケーブルやパイプ)を可能な限り隠している。

デザインコードと自由市場の都市景観

ある都市では、自治体の条例が建築物の形態を厳しく規定し、またある都市では、開発業者がスカイラインを指示している。 ベルリンの バウリーニ計画のアプローチ(1950年代まで遡る)は、途切れることのない街路壁を固定するもので、新しい建物は歴史的なファサードラインに沿わなければならない。 新しい建物は、歴史的なファサードラインに沿うように配置されるべきである。これにより、スタイルが進化しても、一貫したブロックファサードと均一な都市のスカイラインが保証される。 パリはさらに進んでいる: 地方都市計画(PLU)は、ファサードの調和と高さの制限を義務づけている。 例えば、オスマン様式の大通りでは、石造りのファサード、コーニスラインの調和、パラペットの高さの統一が義務付けられている。 パリのルールでは、カラーパレット(例:シャッターの色は12色まで)、10年ごとにファサードの清掃や修復が義務付けられている。 PLUはまた、歴史的な通りでの非互換素材や反射ガラスを禁止している。 こうした規定的な枠組みがあるおかげで、パリは遠くからでも統一された見やすい街並みに見える。

対照的にヒューストンでは、土地利用に関する正式なゾーニング法は存在しない。 一般的な建築基準法(採光のためのセットバック、駐車スペースの最小値、氾濫原の規則)に従うだけで、建物は市場で決定された仕様に従って建てられる。 その結果、高層ビルが立ち並ぶ通りを、高速道路のガソリンスタンドやバンガローと共有することになる。 ドバイでも同様で、爆発的な富の増加により、基本的な高さやセットバックのルールしかない象徴的なタワーが自由に配置されるようになった。 統一された街路の間口に対する要件はほとんどなく、各デベロッパーが独自のデザインを依頼することが多い。 このような自由放任の環境は、柔軟性を最大化し、急速な変化を可能にするが、都市批評家は、ヒューマンスケールの連続性や歩きやすさを犠牲にする可能性があると指摘する。 例えば、ヒューストンの通りには連続した舗道の壁がなく(ビルはかなり奥まったところにある)、歩行者空間が不定形に感じられることがある。

アプローチのまとめ

- ベルリン 現代的な建物は、区画線と通りのリズムに従うことが求められている(スタイルは異なる場合がある)。

- パリ PLUと遺産に関する規範は、厳格なファサードと高さに関する規則(「ファサードは近隣の建物と調和していなければならない」など)を課すことで、調和のとれた街並みを作り出している。

- ヒューストン 土地利用のゾーニングはなく、複雑なゾーニングコードが駐車場や洪水区域などを規制しているが、建築家はさまざまなファサードを自由にデザインできる。 現実には、建物の形態は市場志向である(あるプランナーは、「ヒューストンにはゾーニングはないが、空室は多い」と言う)。

- ドバイ マスタープランは都市の拡張を概説するものだが、その中でデベロッパーは独自の論理で象徴的なビルを建設する。 視覚的な一貫性は、ブロックごとの規制よりも、街全体のイメージづくり(スカイラインの景観)から生まれる。

予測可能なコーニスラインや舗道のリズムは、通りをナビゲートしやすくする。 しかし、厳しすぎるルールはイノベーションを阻害したり、プロジェクトのコストを高くしたりする。 アムステルダムや ウィーンのような都市は、中間の道を歩んでいる。創造的な現代建築を認めながらも、多くの場合、デザイン審査委員会を通じて、一定の街路壁とスケールを維持している。 一貫性を保ちつつ、スカイラインの進化を可能にするために、どのように成文化すればよいのだろうか。

ストリートとブロック 都市の美学を備えた機能的断面

近代的な街区や道路の設計は、技術的なニーズ(配達、緊急時のアクセス、採光、空気)と快適な公共空間を調和させる必要がある。 この点については、さまざまな伝統が例を示している: ウィーンの古典的なホーフ(中庭)ブロックは、通りに沿って建物を同一平面に配置することで明確なエッジを作り出し、駐車場、サービスルーム、階段室は中央の中庭を囲むように延びている。 この「ペリメーター・ブロック」は、活気ある通りの前面(店舗やアパートが舗道に面している)とプライベートな緑の内部を提供することで、ブロック内の光と社会空間を最大化している。 ファサードは、長いブロックの端でもリズミカルに感じられるように、ベイやレーンで調節されることが多い。 規制(多くの場合、フォーム・ベース・コード)は、ヒューマン・スケールで途切れのない街路壁を確保するために、最小限の窓の大きさ、コーニスの高さ、ファサードのアーティキュレーションなどを義務付けている。

東京では、敷地が非常に狭くて奥行きがあり、木造やコンクリート造の多層階住宅が並んで建っていることが多い。 防火と日照の基準を満たすため、多くの狭い道路では幅に応じた高さ制限があり(6メートル道路では最大2~3階建て)、内部照明の井戸も義務付けられている。 建物はセットバックしたり、屋根のラインを変えたりして風を取り入れる傾向にあり、通りの裏の路地にはゴミや自転車が置かれている。 しかし、正面のファサードには透明な1階部分や天蓋が設けられることが多く、混雑した道路でも歩行者が交流できるようになっている。 日本のアプローチは非常に先進的だ。多くの小さなビルが、ファサードのラインをほとんど崩すことなく、さまざまなニーズ(1階は店舗、その上はアパート)を満たしている。

ニューヨークの歴史的なアパートとブラウンストーンのグリッドは、別のパターンを示している。 典型的なブラウンストーンは、5~6階建ての狭い長屋で、踊り場(採光とプライバシーのために居住レベルを上げる)と、非常口用の裏庭がある。 1916年に制定されたゾーニング条例では、セットバックが導入された。高い建物は、通りの高さに光を保つため、一定の高さ(天空露出面)以上に後退しなければならなかった。 これにより、先細りの「ウェディングケーキ」スタイルの街路が生まれた。 現代の法律では、街路樹や一定幅の縁石を設置することで、各街区が歩行者に優しく見えるようにすることが義務付けられている。 ファサードの調和は、プロポーションによって達成される: それぞれのブラウンストーンが同じように見えても、色やエントランスのディテールのわずかな違いが、ブロックのリズムを乱すことなく、視覚的な面白さを生み出している。

これらのケースでは、技術的な要件(耐力コア、階段、駐車場、日照の中庭)が、人目につく要素の後ろや間に隠されている。 例えば、配達のための縁石を狭くしたり、車線の端に配置したり、空白のサービスウォールを中庭や植栽の陰に隠したりしている。 ステップバック(上階を後退させる)やセットバック(ファサードの奥行きの違い)といったデザイン戦略は、単調さを減らし、光が歩道に拡散するのを可能にする。 例えば、コーニスは12メートルまで連続させることができるが、それ以降の階には3メートルのセットバックを要求している。 これにより、街路壁とその上を走る水平線が明確に定義される。

街区と街路は、統合されたシステムとして設計されている。 その目的は、歩きやすく、見やすく、サービスや安全に配慮した街並み景観である。 つまり、建物と地面の関係、ファサードのパターン、都市ビジョンに合った街並みなどを規定するものである。 これらのルールが適切に適用されることで、都市が高密度化しても、各ストリートが機能の混沌としたゴチャゴチャした空間ではなく、整理された魅力的な公共空間であり続けることが保証される。