文明を問わず、大規模な建築物は耐久性のある素材と反復的な構造モジュールに基づいていた。 例えば、古代エジプトでは、柱とまぐさの構造を持つ巨大な神殿やピラミッドが、間隔の狭い石柱と厚い曲面の壁を使って建てられた。 紀元前2600年頃には、エジプトの柱は束ねた植物(パピルス、蓮、椰子)を模した彫刻が施されていた。 同様に、ギリシア建築では、独自の秩序を定めた正式な様式の柱(ドリス式、イオニア式、コリント式)が発達した。 後のローマ時代には、アーチが主流となり、古典的な秩序を補完した。 他の文化も同様の革新を遂げた: メソポタミアの建築家たちは、宗教的なモニュメントとして巨大な階段状のジッグラト(神殿の塔)を建設し、マヤ文明は広いテラスと広い階段を備えた石造りのピラミッドを建設した(チチェン・イッツァのエル・カスティージョなど)。

- エジプトの柱: 古王国時代、イムホテプのような建築家は、葦(パピルス、蓮)を束ねた形の石柱に豊かな彫刻を施した柱頭を用いた。 カルナックの大列柱室(新王国時代)には、高さ24mにも及ぶ134本の柱があり、支柱の「森」を形成している。

- ギリシャのレイアウト 古典ギリシアの神殿(パルテノン神殿など)では、モジュール式のドーリス式、イオニア式、またはコリント式の柱が標準的な比率で使用されていた。 これらの注文は、柱の高さ、フルーティング、エンタブラチャーのデザインを支配していた。 後にローマ人は、これらの注文に丸いアーチと丸天井を加え、より広いスパンを可能にした。

- メソアメリカのプラットフォーム: マヤをはじめとするコロンブス以前の都市は、切り石でピラミッド型の基壇を築いた。 エル・カスティージョ(チチェン・イッツァ)は、神殿へと続く一辺91段(計365段)の正方形の段々畑で構成され、垂直のスケールを強調している。 これらの階段状ピラミッドには真のアーチがなく、代わりに内部の部屋のコーニスアーチに頼っている。

- メソポタミアのジッグラト シュメール/バビロニアの都市では、ジッグラトが神殿の基壇となっていた。 ジッグラトは土煉瓦と釉薬煉瓦で造られた階段状のピラミッド(平らな頂部)で、しばしば神殿の冠を戴いていた。 後世のペルシャの宮殿(ペルセポリスなど)でも、列柱式ホールを継承し、ハイポスタイルホールには背の高い石柱が用いられた。

- ローマのアーチ ローマ帝国の工学は、真のアーチ、ドーム、コンクリート(水道橋、パンテオンなど)を導入することで大規模建築に革命をもたらした。

カルナック(ルクソール)の多柱式ホールにあるエジプトの円柱は、蓮とパピルスの茎を模した彫刻と彩色が施されている。 これらの巨大な石柱は、記念碑的な神殿の柱とまぐさのシステムにおけるエジプトの卓越性を示している。

環境への配慮

建築家は、その土地の気候に合わせて建物を配置し、形づくることが多い。 暑く乾燥した地域では、古代の建築家は厚い壁と小さな窓を使い、熱の上昇を最小限に抑えた。 例えば、メソポタミアのシュメール人の家屋は、採光と通風のための中庭を中心に、壁を共有しながら密集して建てられていた。 金持ちの家には日陰の中庭があり、夜風を利用するために屋根の上に寝床まであった(夜は涼しい)。 彼らはまた、ウィンドキャッチャー(マラカフ)と呼ばれる、偏西風に向かって開口部がある高い煙突のような塔を発明し、建物に風を送り込み、熱気を外に排出した。 このようなパッシブ・クーリングは、持続可能なデザインの特徴である。 マヤの都市で重要な建物は、天文学的に配置されている: エル・カスティージョの階段は、分分の日に鋸歯状の蛇の影を投げかけ、太陽経路の統合を示している。 モヘンジョ・ダロのようなインダス渓谷の都市には、舗装された道路と下水道があり、家々には専用の井戸があり、トイレは屋根付きのレンガ造りの下水道に排水されていた。 また、高い城壁が築かれ、季節河川に対する洪水防止壁にもなっていた。

- シュメール/メソポタミアのデザイン: 厚い土壁と限られた開口部により、室内は涼しく保たれていた。 アドビハウスは隣接していることが多く、日差しにさらされる壁の面積を減らすことができた。

- エジプトの涼しさ 住居は中庭と屋根の空間を利用し、さらに重要なのは「ムルカフ」と呼ばれる風塔が部屋に風を導くことだった。 大きな神殿では、エジプト人はカルナックのように正確な視線を必要とする天体の行事(夏至/春分)に合わせて建物を配置した。

- インダス渓谷の計画: ハラッパとモヘンジョ・ダロの都市ネットワークは、日照と衛生を最適化した。 多くの家屋には北側の浴場と下水道があり、排水は街路の排水溝に流されていた。 城壁はモンスーンの洪水を防いでいた。

- マヤの方位: 寺院や広場は、しばしば枢機卿や天文方位に従っている。 チチェン・イッツァのエル・カスティージョは、有名な蛇の影の効果を生み出すように、分点の太陽の角度が回転している。 これは、太陽の通り道が意図的に設計に組み込まれていたことを示唆している。

- ギリシャの町 地中海の町には、曲がりくねった細い道や、日陰を作り潮風を受ける中庭のある家が多い(ギリシャの伝統的な村に多く見られる)。

イランのヤズドにある風塔(badgīr)群。 これらの伝統的な煙突は、パッシブ冷房のために偏西風を捕らえ、建物に導く。

心理学的側面

モニュメント性と象徴主義は、しばしば建築の形を決定づけた。 臣下や神々を感心させるために、支配者たちは「実物よりも大きい」というメンタリティを反映した巨大な建造物を建てた。 エジプトのピラミッドや神殿の柱が有名だ: 開口部がほとんどない巨大な石造建築は、堅固さと永続性を強調している。 メソポタミアでは、大きな門や守護神が権力を誇示した。 例えば、ジッグラト(階段状の神殿)は目に見えるランドマークとして都市の上にそびえ立ち、「地域宗教のモニュメント」となった。 アッシリアやバビロニアの都市は、宮殿の門に巨大なラマス(翼のある雄牛・人間)像を置いた。 このような要素は、訪問者を怖がらせ、威嚇するためのものであった。 同様に、ギリシャの都市国家は、市民の誇りを表現するために堂々とした神殿(パルテノン神殿など)や劇場を建設したが、その様式は壮大さと同じくらい調和を重視していた。 アメリカ大陸では、マヤやインカの支配者たちもまた、儀式のために高いピラミッドや広場を建設することで、社会的階層を示した(たとえば、エル・カスティーヨの高さはククルカンの昇天を象徴している)。

- エジプトのモニュメント ファラオのピラミッドや神殿群は、巨大なスケールを示している。 すべての偉大な神殿は、石造りの梁を柱として利用し、巨大な円柱にまぐさを載せていた。 その効果は、崇拝者にも臣民にも畏敬の念を抱かせるものだった。

- メソポタミアの塔と門: ジッグラト(ウルなど)は巨大な階段状の塔で、神殿を文字通り天に近づけた。 都市の門(下に見えるバビロンのイシュタル門など)は豪華な装飾が施され、その両脇には高くそびえる彫像が並んでいた。 アッシリアの宮殿の門には、権力と神の守護を反映した石造りのラマッスス(巨大な多脚の守護像)が並んでいた。

- ギリシア/ペルシャ ギリシアの神殿は、堂々としているというよりは優雅であることが多かったが、それでも都市国家の威信を象徴するものであった。 ペルシャのペルセポリスは、円柱を林立させ、レセプション・ホールに圧倒的な壮大さを演出していた。

- メソアメリカの神殿: マヤや後のアステカのピラミッドは、広場の上にそびえ立っていた。 高い基壇を持つ)階段状の神殿は、神々への架け橋として、また支配者の神の寵愛を示す指標として考えられていた。 ティカルの第4神殿やチチェン・イッツァのような建造物の高さと規模は、儀礼の重要性を示していた。

ペルガモン博物館にあるバビロンのイシュタル門(紀元前575年頃)の復元。 様式化されたライオンが描かれた青い釉薬のレンガ造りの門は、メソポタミアの記念碑的デザインの一例である。

人間中心の持続可能なデザイン

古代においても、快適性、効率性、社会的有用性を建築に優先させた社会があった。 インダス文明のハラッパの家々には、個室の沐浴室と閉鎖式排水設備があり、甕一杯の水がレンガ造りのパイプを通って下水道に流れ込み、トイレを流すことができた。 ほとんどの家屋には独立した井戸があり、信頼できる水の供給源となっていた。 また、裕福な家ほど、日陰と灌漑のための装飾的な庭園(プール付きのプレジャーガーデン)があった。 さらに重要なのは、エジプト人は夏、夜風に涼むために屋上のテラスで眠ったということだ。 中東の建築家たちはこの原則をさらに発展させ、前述したように、防風林と蒸発池によってパッシブな気候制御を実現した。 ギリシャの都市計画家も、共同の中庭(社会的な空間と換気を提供する)を備えたコンパクトな集合住宅を設計した。 まとめると、多くの古代コミュニティは、衛生(インダス)、自然換気(エジプト、イラン)、都市の居住性など、人々の日常的なニーズを考慮して建設された。

- インダス渓谷の衛生: モヘンジョ・ダロのような都市は、屋内水道の先駆者だった。 住居には通常、便所と「個人用」トイレがあった。 廃棄物は、均一なレンガで作られた重力式の排水溝によって運ばれ、初期の下水道システムとしては注目に値するものであった。

- エジプト人の冷房と快適な生活: 住居は中庭やルーフテラスを中心に構成されることが多かった。 有名なムルカフ(風塔)は人間中心の革新的なもので、新鮮な空気を居住空間に取り入れた。 夏には、自然冷却のために屋外の平らな屋根の上で寝るのが一般的だった。

- 中庭のある家(地中海/アジア): 古代世界の多くの住宅は、日照と通風を最大化するために、開放的な中庭の周りに集まっていた(例えば、ギリシャや中国の伝統的な中庭のある住宅は、後にこのような考えを正式に取り入れたものだが、古代以降のものである)。

- 資源効率: 初期の建築家たちは、地元の材料(メソポタミアやエジプトではアドービ、山岳地帯では石材、森林地帯では木材)を使ったり、機械を使わない設計にすることで、資源の浪費を最小限に抑えることが多かった。 パッシブ気候戦略(「環境」の項を参照)を重視するのも、持続可能な設計の初期の一形態である。

野生生物の生息地への影響

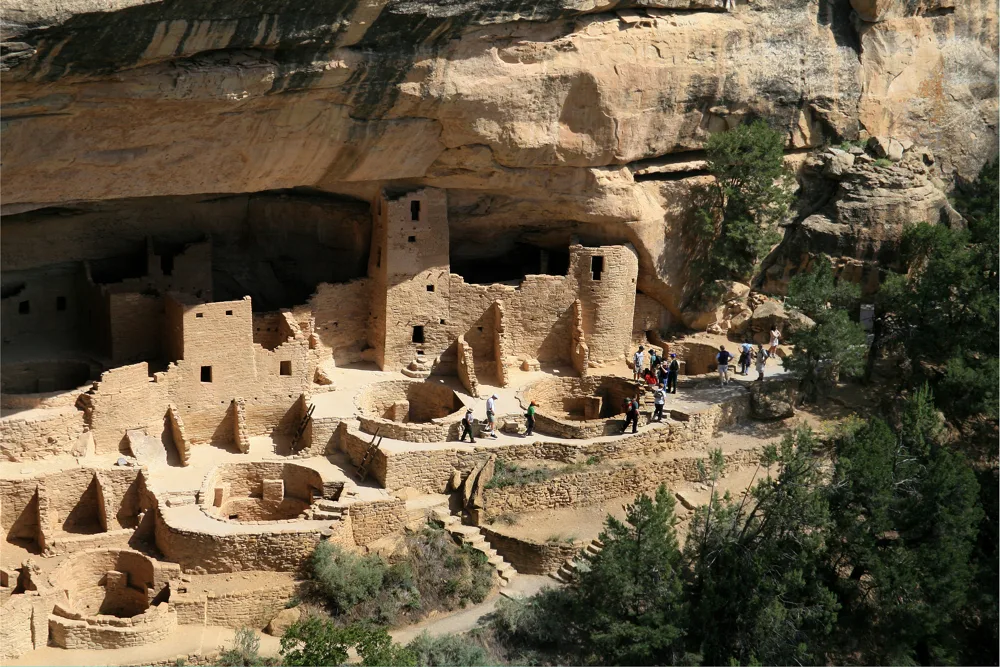

建築様式はしばしば自然の景観に適応したものであった。 インダス川のような洪水が起こりやすい地域では、都市はマウンドの上に築かれ、高い城壁に囲まれていた。 同様に、エジプトの集落はナイル川の氾濫原の上にそびえ立っていた。 山岳地帯や断崖絶壁の地域は、定住型住居にインスピレーションを与えた。 例えば、メサ・ヴェルデの先祖プエブロ人は、峡谷壁の自然のくぼみの下にクリフ・パレス(西暦1200年頃)を建てた。 この150の部屋からなる村(約100人収容)は、砂岩のブロックと木材を使って張り出した崖に守られ、建築を岩の多い環境に溶け込ませた。 メソアメリカでは、マヤの山岳都市(コパンやティカルなど)が斜面に向かって段々畑を造った。 南米では、インカ人が急峻な尾根にマチュピチュやその他の都市を建設し、アンデス山脈に合わせて段々畑や石壁を刻んだ。 島や湖の上でも、古代の人々は地形に合わせて集落を形成した(例えば、チチカカ湖の寺院は隆起した島の上にある)。 一般的に、使用される材料(砂漠ではアドベ、森林では木材)から建物の向き(例えば、デルフィやオリンポスにあるギリシャの丘の神殿は山の輪郭に沿っている)まで、自然が設計の多くを決定した。

- インダス川の洪水防御: ハラパンの大都市には、要塞マウンドと巨大な城壁があった。 考古学的証拠によると、これらの城壁はモンスーンの洪水に対する障壁の役割も果たしていたようだ。

- クリフ・パレス(メサ・ヴェルデ): 西暦1200年頃、現在のコロラド州にある張り出した崖の下に建てられたクリフ・パレスには、約150の部屋と23の儀式用キバがあった。 プエブロ人は砂岩のブロックをその場で切り出し、崖の自然のくぼみに置いて風雨から守った。

- 川や湖畔の建築: 多くの初期の神殿や都市は、資源や交通のために水辺に位置していた(例えば、エジプトやメソポタミアの都市は川沿いにあり、メソアメリカの神殿ピラミッドはセノーテや泉の近くにあった)。 建設者たちは、しばしば水を設計に取り入れ(浴場、プール)、水面を吹き抜ける風を構造物の向きに合わせた。

- 丘や山の遺跡: アクロポリス(アテネ)とメサベルデは、高度への適応の両極端である。 マチュピチュのインカ帝国の城塞も同様に、急斜面を安定させるために段々畑や石積みがどのように使われたかを示している。 いずれの場合も、建築家たちは景観に導かれて計画を進めた。

メサ・ヴェルデ(コロラド州、西暦1200年頃)のクリフ・パレスは、砂岩の岩棚の下にある。 窪みに建てられたこの先祖代々のプエブロ人の村は、地元の石を使い、自然の岩棚に沿って造られている。