災害後建築は、地震、洪水、ハリケーンなどの災害後の建物やコミュニティの設計と建設に焦点を当てた専門分野です。この建築分野は、当面の避難所のニーズに対応するだけでなく、将来の災害に耐えられる強靭な構造物の構築にも重点を置いています。世界がますます多くの環境問題に直面する中、災害後の建築を理解することは、安全性、持続可能性、コミュニティの幸福を確保する上で非常に重要になります。

災害後の建築の定義

災害後の建築には、災害発生後の構造物やコミュニティの再建と復興に関連する戦略、設計、実践が含まれます。この建築分野では、住宅やインフラの物理的な再建だけでなく、被災したコミュニティの社会的、感情的、経済的な復興も考慮します。機能的であるだけでなく、居住者の癒しと回復力を促進する空間を創造することを目指しています。災害後の建築は、地元の文化と環境への配慮を統合することで、将来の課題に備えながら平常感覚を回復しようとします。

建築における耐久性の重要性

建築において、レジリエンスとは、建物や社会が不利な出来事に耐え、適応し、回復する能力を指します。気候変動により自然災害がより頻繁かつ深刻化するにつれて、この概念はますます重要になります。レジリエントなアーキテクチャは、被害を最小限に抑え、迅速な回復を促進し、社会がより早く通常の状態に戻れるように設計されています。これには、耐久性のある材料の使用、柔軟なデザインの組み込み、将来の潜在的なリスクに対する計画などが含まれます。レジリエンスの重要性は、人命を救い、経済的損失を減らし、住民の安心感を促進し、最終的には社会の持続可能性に貢献する能力にあります。

歴史的背景と進化

災害後の建築の進化は古代文明にまで遡り、洪水や地震などの災害の後にコミュニティが再建するために単純な戦略を採用していました。たとえば、日本では伝統的な木造建築物は地震の際に揺れるように設計されており、初期の耐久性の形態を示しています。何世紀にもわたって技術と材料が改良されてきたように、災害に対する建築的な対応も進化してきました。 20 世紀に近代的な工学原理と材料が使用されるようになったことで、大きな変化が起こり、より革新的なデザインが可能になりました。ハリケーン・カトリーナやハイチ地震などの最近の災害により、強靭な建築実践の必要性がさらに浮き彫りになり、災害への備えと復旧のための設計方法の世界的な再評価につながりました。

レジリエントデザインの基本原則

レジリエントな設計は、建物やコミュニティが災害に耐え、効果的に回復できるようにするいくつかの重要な原則に基づいています。重要な原則の 1 つは冗長性であり、給水や電力などの重要な機能のために複数のシステムを構築することが含まれます。こうすることで、1 つのシステムに障害が発生した場合でも、他のシステムが引き継ぐことができます。もう一つの原則は柔軟性です。時間の経過とともに構造と空間がさまざまな用途に適応できるようになります。さらに、持続可能性の概念も非常に重要な役割を果たします。レジリエントな設計には、再生可能な資源やエネルギー効率の高い技術が組み込まれることが多く、環境への影響を軽減しながらコミュニティのレジリエンスを高めます。これらの原則は連携して、災害から守るだけでなく、長期的な健康と幸福を促進する環境を作り出します。

ケーススタディの概要

災害後の建築の実際の例を調べることで、効果的な実践と革新的な解決策に関する貴重な洞察が得られます。ハリケーン・カトリーナ後のニューオーリンズの復興は、建築家が洪水レベルより高い場所に家を建て、社会的交流を促すコミュニティスペースを組み込むことに重点を置いた注目すべき例です。もうひとつの例は、2011 年に起きた壊滅的な地震後のニュージーランドのクライストチャーチでの復興活動です。ここでは、持続可能な材料とコミュニティの回復力を強調することで、デザインが課題を改善の機会に変えます。これらのケーススタディは、思慮深い建築的介入が災害後の復興を再生と成長の機会に変え、コミュニティがより強く団結して再建するよう促すことができることを示しています。

要約すると、災害後の建築は、技術的な専門知識と人間のニーズおよびコミュニティのダイナミクスに関する深い理解を組み合わせた多面的な分野です。将来を見据えると、この分野の原則と実践は、世界中でより安全で回復力のある社会を築く上で重要になるでしょう。

災害後の設計における主な課題

災害後の建物や空間の設計は、単に再建するだけではありません。それは、回復力と持続可能性を生み出すために、どのように構築するかを再考することです。災害後のシナリオはそれぞれ独自の課題を伴い、慎重なアプローチが必要です。これらの課題は、環境上の配慮、経済的制約、社会的・文化的要因、規制および政策上の問題、技術的制限として大まかに分類できます。これらの課題を理解することは、効果的な再建を目指す建築家、都市計画者、コミュニティにとって非常に重要です。

環境問題

災害後の設計において環境は非常に重要な役割を果たします。ハリケーン、地震、洪水などの災害は景観を大きく変える可能性があり、再建プロセス中に環境への影響を再評価する必要があります。建築家は、生態系を尊重する持続可能な実践を優先する必要があります。これには、土壌の安定性、排水、地域の気候を評価して、新しい構造物が将来の出来事に耐えられることを確認することが含まれます。

たとえば、ハリケーン・カトリーナの後、ニューオーリンズは高潮を吸収するために湿地の再建に重点を置き、環境への配慮を設計に組み込むことで安全性と回復力を高めることができることを実証しました。建築家は、二酸化炭素排出量を削減し、エネルギー効率を高める材料と技術を使用することで、地域社会の改善を支援するだけでなく、長期的な環境の健全性にも貢献します。

経済的な制約

経済的要因は、災害後の設計において最も重要な課題の 1 つとなることがよくあります。復興のための資金は限られており、地域社会は再建に必要な資源を確保するのに苦労する可能性があります。この財政的プレッシャーにより、建築家やプランナーは品質と経済性のバランスを取る難しい選択を迫られることがよくあります。

多くの場合、復興活動は政府からの補助金、保険金、寄付金によって支えられています。ただし、これらの資金はすべてのニーズを満たすことができず、設計上の妥協につながる可能性があります。たとえば、ハイチ地震の後、多くの建造物が適切な工学技術を欠いた安価な資材を使用して再建されたため、将来の災害に対して脆弱な状態が残されました。これは、耐久性と持続可能性に優れた設計にコミュニティが投資し、建物が時間と自然の両方に耐えられるようにするための革新的な金融ソリューションの必要性を浮き彫りにしています。

社会的・文化的要因

あらゆるコミュニティには独自の文化的アイデンティティがあり、災害後の設計においてはそれが尊重されるべきです。災害後の復興は物理的な構造物だけの問題ではありません。それはまた、場所と帰属意識を再構築することでもあります。建築家は、コミュニティの価値観、歴史的重要性、地元の伝統をデザインに統合するという課題に直面しています。

たとえば、インド洋津波の後、インドネシアの沿岸都市バンダ・アチェは、地域の文化遺産を尊重する復興プロジェクトに着手しました。新しいデザインには、伝統的な建築様式とコミュニティの交流を促進する公共スペースが組み込まれました。このアプローチは、物理的な景観を一新するだけでなく、設計プロセスにおける社会的、文化的配慮の重要性を強調することで、コミュニティの精神とアイデンティティを活性化することにも役立ちました。

規制と政策の問題

災害後の設計において、規制の枠組みやポリシーを順守することは困難な作業となる可能性があります。各地域には、再開発をどのように進めるかを決定する独自の建築基準法、地域区分法、政策があります。災害の後には、より柔軟で革新的な設計を可能にするために、これらの規制を再評価する必要があるかもしれません。

たとえば、洪水が発生しやすい地域では、上昇する水に耐えられる高架構造を奨励するために建築基準法を調整する必要が生じる可能性があります。さらに、計画プロセスへのコミュニティの参加を奨励する政策により、住民のニーズをよりよく満たす設計が実現する可能性があります。津波の後、日本政府が災害に強いインフラを優先する規制を改正したことは、効果的な政策変更がいかにしてより安全な地域社会につながるかを示す一例である。

技術的な制限

現代の建築ではテクノロジーが重要な役割を果たしていますが、災害後の設計では技術的な制限に直面することがよくあります。被災地では高度な建築資材や建設技術へのアクセスが制限される可能性があり、再建プロセスが困難になることがあります。さらに、現地の労働力には新しいテクノロジーを使用するのに必要なスキルが不足している可能性があり、その結果、古い方法に依存することになります。

モジュール建築や 3D プリントなどの革新的なソリューションは、復興への取り組み方に革命を起こす可能性を秘めていますが、これらのテクノロジーは関係するコミュニティにとってアクセスしやすく実用的である必要があります。例えば、ネパールの地震後に持続可能な建築材料として竹が使用されたことは、伝統的な方法を現代の技術と組み合わせることで耐久性のある構造物を作り出すことができるということを実証しました。これは、復興の取り組みを強化するために、新しいテクノロジーと現地の慣行の両方を活用するバランスの取れたアプローチの必要性を浮き彫りにしています。

その結果、災害後の設計には、複雑な課題を乗り越えることが必要になります。環境上の配慮、経済的制約、社会的・文化的要因、規制上の問題、技術的制限を理解して対処することで、建築家や計画者は、災害を生き延びるだけでなく、その後も繁栄する、回復力のある持続可能なコミュニティを創造することができます。

革新的な建築ソリューション

建築は、効率性、持続可能性、適応性の必要性によって常に進化しています。革新的な建築ソリューションは、気候変動、都市化、資源不足などの現代の課題に対処しながら、空間を構築し居住する方法を一変させています。これらのソリューションは機能性を高めるだけでなく、建物の居住者やコミュニティの生活の質も向上させます。今日の建築における最もエキサイティングな革新のいくつかを見てみましょう。

モジュール式およびプレハブ式建物

モジュール式建物やプレハブ建物は、より迅速かつ効率的な建設方法を提供することで、建設業界に革命をもたらしています。長い期間と現場での集中的な労働を必要とする従来の建設方法とは異なり、モジュール建設では、工場環境で建物のプレハブセクションを組み立てます。これらのモジュールは現場に輸送され、迅速に組み立てられるため、建設時間とコストが大幅に削減されます。

モジュラー構造の最も重要な利点の 1 つは、その柔軟性です。建築家は、簡単に組み合わせたり再構成したりしてさまざまなニーズに対応できるさまざまな種類のモジュールを設計できます。たとえば、モジュラーユニットは、一戸建て住宅から複数階建てのアパートまで、あらゆるものに使用できます。このアプローチでは、材料を工場で正確に測定して使用できるため、廃棄物を最小限に抑え、建設による環境への影響も軽減されます。

モジュラー建築の実際の応用は世界中で出現しています。ニューヨークやロンドンのような住宅不足の都市では、手頃な価格で生活できる選択肢を提供するために、モジュラー住宅が急速に建設されている。 Boxabl のような企業はこのアプローチの先駆者であり、革新的なソリューションによって現代建築がいかに緊急の要求に応えることができるかを示しています。

持続可能な材料と技術

建築における持続可能性は、単に環境に優しい材料を使用するというだけではありません。設計と建設に対する総合的なアプローチを網羅しています。竹、再生木材、リサイクル鋼などの持続可能な材料の使用は、建物の環境への影響を軽減するのに役立ちます。これらの材料は一般的に、従来の建築材料よりも耐久性が高く、エネルギー消費量も少なくなります。

自然光を最大限に活用し、エネルギー消費を最小限に抑えるパッシブソーラーデザインなどの技術は、持続可能な建築に不可欠な要素です。窓を戦略的に配置し、熱質量を利用することで、建物は暖房や冷房システムに大きく依存することなく快適な温度を維持できます。

持続可能な建築の興味深い例としては、イタリアのミラノにある「ボスコ・ヴェルティカーレ(垂直の森)」が挙げられます。この住宅団地には何千本もの樹木や植物で飾られたバルコニーがあり、住民に緑の空間を提供するとともに空気の質も改善しています。このような革新的なデザインは、建築がいかにして自然と調和し、美観を損なうことなく持続可能性を促進できるかを示しています。

既存建物の適応的再利用

適応再利用は古い構造物に新たな命を吹き込み、歴史的意義を維持しながら現代のニーズを満たす機能的な空間に変えます。このアプローチは、資源を保護するだけでなく、社会の文化的構造を保存するのにも役立ちます。建築家は、老朽化した建物を取り壊すのではなく、建物本来の特徴を保ちながら、現代的な用途に合わせて再設計することがよくあります。

たとえば、ニューヨーク市のハイラインは、適応再利用の注目すべき例です。このかつての高架鉄道の線路跡は、緑地を都市環境に統合した活気ある公共公園に生まれ変わりました。これは、都市が既存の構造物を創造的に再利用して公共生活を向上させる方法のモデルを提供します。

適応再利用は、倉庫をロフトやオフィスに改造する際にも見られ、工業的な魅力を維持しながら現代的な設備を提供します。これにより、無駄が最小限に抑えられるだけでなく、建物は周囲の歴史やアイデンティティを反映していることが多いため、場所の感覚も高まります。

グリーンインフラの統合

グリーン インフラストラクチャは、自然システムを都市計画に統合することで、都市の持続可能性と回復力を促進します。このアプローチには、雨水の管理、都市部の熱の軽減、生物多様性の向上に役立つ緑の屋根、雨水庭園、透水性舗装の使用が含まれます。自然を建築環境に取り入れることで、都市住民の生活の質を向上させ、気候変動の影響を軽減します。

都市部の建物に緑の屋根を設置することは、その顕著な例です。これらの植物が植えられた屋根は断熱効果だけでなく、雨水を吸収し、空気の質も改善します。シカゴのような都市はこの概念を採用し、環境保護を推進しながら街の景観を変えています。

さらに、都市部の公園や緑地は、野生生物の生息地やレクリエーションエリアを提供することで、重要な生態系として機能します。これらの自然の要素を都市景観に統合することで、自然と都市生活の重要なつながりが強調され、コミュニティの関与が高まり、より健康的なライフスタイルが促進されます。

耐久性のあるデザインにスマートテクノロジー

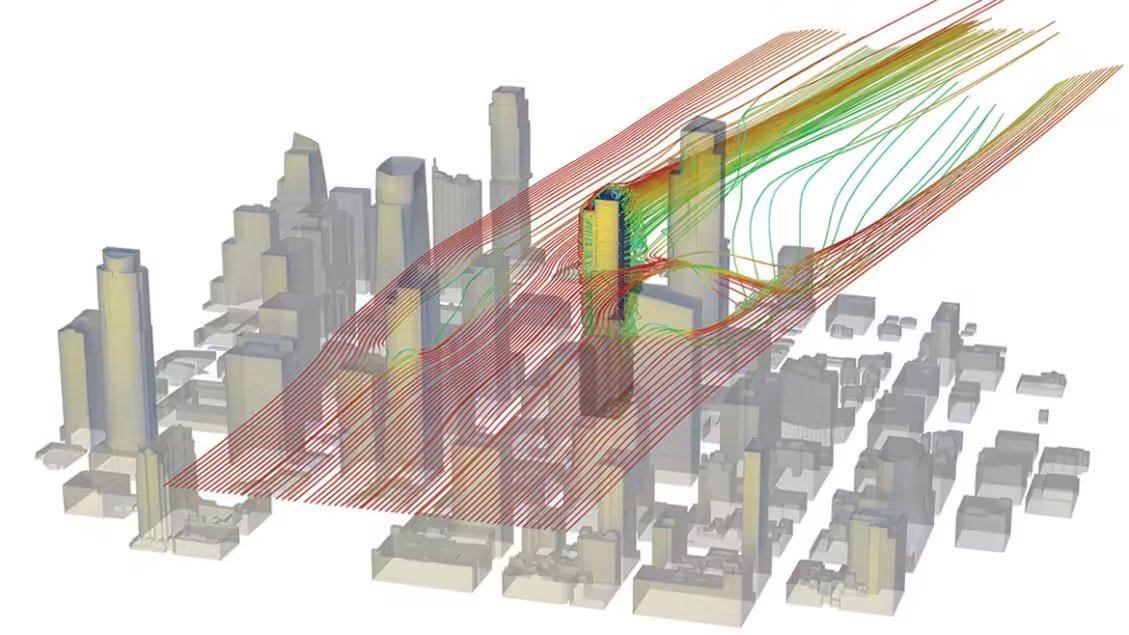

スマートテクノロジーは建築の柔軟性を再定義し、建物が環境に適応し、居住者の快適性を向上させることを可能にします。モノのインターネット (IoT) デバイスを組み込むことで、エネルギー消費、セキュリティ、室内環境をリアルタイムで監視および管理できるようになります。この技術は効率性を高めるだけでなく、自然災害や気候変動に対する建物の全体的な耐性にも貢献します。

たとえば、スマート センサーは温度や湿度の変化を検出し、暖房および冷房システムを自動的に調整してエネルギー使用を最適化します。洪水が発生しやすい地域では、スマート テクノロジーによって、今後の気象現象を住民に警告し、安全性と備えを確保できます。

このイノベーションの素晴らしい例として、世界で最もスマートな建物の 1 つとしてよく挙げられるアムステルダムの Edge が挙げられます。高度なセンサー ネットワークを備えたこの建物は、エネルギー使用量、占有状況、さらには居住者の健康状態も監視します。このシームレスなテクノロジーの統合により、建物の効率が向上するだけでなく、ユーザーにとってより楽しくサポート的な環境が生まれます。

その結果、革新的な建築ソリューションは持続可能な未来を形作る上で重要な役割を果たします。モジュール構造、持続可能な材料、適応再利用、グリーンインフラストラクチャ、スマートテクノロジーを採用することで、建築家は今日の課題に対応するだけでなく、回復力のある繁栄する社会への道を切り開いています。こうした発展は建築の変革力を強調し、私たちが住む空間が私たちの生活や環境に大きな影響を与える可能性があることを思い起こさせます。

コミュニティ参加とステークホルダー参加

コミュニティの参加と利害関係者の関与は、建築プロジェクトの成功に不可欠な要素です。これらの実践により、開発によって影響を受ける人々の声が聞かれ、尊重されることが保証されます。コミュニティが設計と計画のプロセスに積極的に参加すると、結果として得られる構造物や空間は、それを使用する人々のニーズと要望を満たす可能性が高くなります。

この章では、コミュニティの意見の重要性、使用できる共同設計プロセス、意識向上における教育プログラムの役割、地方自治体や NGO の影響、コミュニティの取り組みに対する長期的なサポート戦略を策定することの重要性について説明します。

社会的インプットの重要性

社会からのフィードバックは、国民のニーズに適した環境を形成する上で非常に重要です。デザイナーや建築家がコミュニティのメンバーからフィードバックを集めると、地元の文化、好み、課題についての洞察が得られます。この入力により、十分に活用されていないスペースや社会的に愛されていないスペースを作成するなどの潜在的な落とし穴を回避するのに役立ちます。

たとえば、近所の公園の再設計を考えてみましょう。建築家が専門的な判断だけに頼ると、子どもの遊び場やくつろげる静かな空間など、住民が重視する要素を見落としてしまう可能性があります。地域社会を積極的に議論に参加させることで、建築家は機能的であるだけでなく、利用者に愛される公園を創り出すことができます。社会の声に耳を傾けることで、当事者意識と誇りが育まれ、より持続可能で有意義な発展が可能になります。

共同設計プロセス

共同設計プロセスでは、建築家、コミュニティのメンバー、その他の関係者間のチームワークが重視されます。このアプローチは、ワークショップ、シャレット、フォーカス グループなど、さまざまな形式をとることができ、さまざまな視点が集められ、統合されたビジョンが生み出されます。

強力な例としては、反復的なフィードバックを奨励する「デザイン思考」手法があります。このプロセスでは、最初のコンセプトがコミュニティと共有され、意見が求められ、その反応に基づいて調整が行われます。このフィードバックと改善のループは、デザインを改善するだけでなく、建築家とコミュニティのメンバー間の信頼と親密さを構築します。最終的に、共同設計によりコミュニティのアイデンティティと願望を反映した空間が生まれ、プロジェクトが関連性を持ち、受け入れられることが保証されます。

教育および啓発プログラム

教育および啓発プログラムは、コミュニティ参加を促進する上で重要な役割を果たします。こうした取り組みは、住民が自分たちの意見の重要性や建築上の決定が自分たちの生活に与える影響を理解するのに役立ちます。ワークショップ、セミナー、情報キャンペーンは、デザインプロセスの謎を解き明かし、アクセスしやすく魅力的なものにします。

たとえば、都市では、持続可能な建築手法について住民を教育するための一連のワークショップを開催する場合があります。エネルギー効率の高い設計によって光熱費が下がり、環境への影響が軽減されるという情報を得たコミュニティは、新たな開発においてそのような機能を推進することに積極的に取り組むようになります。この共有された知識は住民に力を与え、彼らが建築環境に関する議論に積極的に参加することを奨励します。

地方自治体とNGOの役割

地方自治体と非政府組織 (NGO) は、コミュニティの参加と利害関係者の関与を促進する上で重要な役割を果たします。彼らは仲介者として行動し、建築家と住民の間の溝を埋める役割を果たします。政府は公開討論の場を提供することですべての意見が聞かれるようにする一方、NGOはコミュニティを動員してこうした対話に参加させることができます。

このコラボレーションの一例は、都市再開発プロジェクトに見られます。都市再開発プロジェクトでは、都市計画者と NGO が協力して、再活性化の取り組みに関するコミュニティの意見を集めています。公開フォーラムを主催し、アウトリーチ活動に参加することで、疎外された人々のニーズが考慮されるようにすることができます。このパートナーシップは、設計プロセスを改善するだけでなく、コミュニティのメンバーが自分たちの懸念が評価され、対処されていると感じることで、社会的結束を促進します。

長期的なコミュニティ支援戦略

建築プロジェクトが長期にわたって関連性と有用性を維持するには、長期的なコミュニティ サポート戦略が不可欠です。建物や公共スペースが完成したら、コミュニティとの継続的な交流が重要になります。これは、定期的なフィードバックセッション、ケア委員会、または居住者が集まるコミュニティイベントの形をとる可能性があります。

たとえば、新しいコミュニティ センターでは、プログラミングやメンテナンスに関する意見を提供できる地元住民の委員会を設立する場合があります。これは施設の保全に役立つだけでなく、コミュニティがセンターの成功に尽力し、投資し続けることにもつながります。継続的な参加の文化を奨励することで、建築家やプランナーは変化するニーズに合わせて空間を適応させ、今後何年にもわたってその関連性を確保することができます。

結局のところ、コミュニティの関与と利害関係者の関与は、成功する建築プロジェクトを生み出すための基本となります。コミュニティの意見を重視し、共同設計プロセスを採用し、一般の人々を教育し、継続的なサポートを奨励することで、私たちは、人々が住むコミュニティのニーズを真に反映し、それに応える空間を作り出すことができます。このようなアプローチは、建築環境を改善するだけでなく、近隣地域の社会構造を強化し、活気に満ちた回復力のあるコミュニティにつながります。

災害後の建築の成功事例

災害は社会を崩壊させる可能性がありますが、建築の再生と革新の機会ももたらします。思慮深い設計と回復力のある計画を通じて、都市は構造だけでなく、希望とコミュニティの感覚も再構築することができます。この研究では、さまざまなケーススタディを検討することで、さまざまな地域が壊滅的な出来事にどのように対応するかを示し、災害後の建築における回復力、持続可能性、コミュニティ参加の原則を強調しています。

ニューオーリンズ:ハリケーン・カトリーナからの復興

2005年にハリケーン・カトリーナがニューオーリンズを襲い、壊滅的な洪水と死者を出しました。ハリケーンの余波は、都市のインフラの脆弱性だけでなく、住民の強い回復力も明らかにした。その後の再建プロセスは、失われたものを修復するだけでなく、将来の嵐に耐える都市の能力を強化するという決意によって特徴づけられました。

この復興プロセスの中で、高架構造、排水システムの改善、水を吸収するための緑地の統合などの主要な概念が生まれました。俳優のブラッド・ピットが立ち上げた「Make It Right」イニシアチブのようなプロジェクトは、環境に優しい材料を使用して持続可能で手頃な価格の住宅を建設することに重点を置いている。これらの住宅は、高床式の基礎やエネルギー効率の高いシステムなどの特徴を備え、長持ちするように設計されています。

物理的な構造に加えて、コミュニティの貢献も復興の取り組みにおいて重要視されました。新しい開発が地域の文化遺産を反映するように、地元住民が設計プロセスに参加しました。この参加型アプローチにより、長期的な復興に不可欠な住民の当事者意識が育まれました。

日本:地震と津波からの回復

東日本大震災は、これまでに記録された地震の中でも最大級の規模を誇り、壊滅的な津波を引き起こし、広範囲にわたる破壊と人命の損失をもたらしました。この災害の後、日本は将来の事態に対する回復力と備えを優先した大規模な復興活動に着手しました。

日本の建築家や都市計画家は、建物の高さを上げ、防波堤と自然の障壁を統合することに重点を置き、革新的な設計原理を使って津波の影響を軽減してきました。構造的健全性だけでなくコミュニティの幸福も優先する「災害に強い都市」という概念が登場しました。例えば、南三陸町は、避難経路や地域の集会所として機能できる高台の公園や多機能スペースを設けて都市景観を再設計しました。

さらに、復興プロセスでは早期警報システムやスマートインフラストラクチャなどの先進技術が活用されました。これらの改善は、住民を保護するだけでなく、全体的な生活の質を向上させる、災害への備えの継続的な改善への取り組みを示しています。

ハイチ:地震後のコミュニティの再建

ハイチの地震は大きな破壊を引き起こし、建物だけでなく何百万人もの人々の生活にも影響を与えました。その後の再建の取り組みにより、コミュニティ志向の建築の大きな可能性が明らかになりました。地元の知識と資源の重要性を認識し、建築家や組織は住民に力を与え、回復力を育む方法での再建に重点を置きました。

注目すべき取り組みの一つは、コミュニティのニーズに合わせた持続可能な住宅ソリューションの創出を目指す非営利団体 Architecture for Humanity の活動です。これらの住宅は将来の地震に耐えられるように設計されており、地元産の資材を使用して建設されたため、コストが削減されただけでなく、地元経済も支えられました。

コミュニティの参加を重視することが重要でした。地元住民は設計と建設のプロセスに参加し、新しい住宅が自分たちのニーズと希望を反映したものであることを確認しました。このアプローチは、コミュニティ内で主体性と誇りの意識を育み、逆境に直面した際の集団的努力の重要性を強調しています。

クライストチャーチ:地震後の復興

ニュージーランドのクライストチャーチは、一連の壊滅的な地震に見舞われ、甚大な被害と人命の損失をもたらした。市の復興には、都市景観の再設計と悲劇を革新と再生の機会に変える取り組みが含まれていました。

クライストチャーチの再建努力の重要な側面は、一時的な移行スペースを組み込むことでした。仮設構造物として設計された「段ボール大聖堂」は、希望と回復力の象徴となった。彼は、恒久的な構造物を開発する際に、創造的なデザインがいかにして即時の解決策を提供できるかを実証しました。

さらに、市は都市計画と地域住民の参加を統合した総合的な復興アプローチを採用しています。 「アイデアを共有しよう」キャンペーンでは、クライストチャーチの将来に対するビジョンを住民に提案するよう呼びかけ、都市の形成における住民参加の重要性を強調しました。この協力の精神により、再建のプロセスは再活性化に向けた共同の旅へと変わりました。

インドネシア: 津波耐性の取り組み

環太平洋火山帯に位置するインドネシアは、自然災害、特に津波に見慣れた国です。津波災害の後、同国は災害への備えと地域社会の安全性の向上を目的とした数々の復興イニシアチブを実施しました。

インドネシアの復興の重要な側面は、先進技術を使用して沿岸地域にリアルタイムの警報を提供する早期警報システムの確立であった。これらのシステムは、住民に避難経路や安全手順を知らせる地域教育プログラムと連携しています。

建築面では、復興の取り組みは津波に耐える構造物を作ることに重点が置かれており、安全性を高めながら地元の文化を反映した伝統的なデザインを取り入れることも多い。たとえば、災害が発生した際に安全な避難場所となる高床式の住宅やコミュニティ センターが建設されています。これらの設計にコミュニティスペースを統合することで、住民間の連帯感と準備意識が育まれます。

インドネシアはこれらの取り組みを通じて、建築における回復力の力を実証し、過去の悲劇を将来の備えと社会の強さのための教訓に変えています。

結論として、これらの各ケーススタディは、災害後の建築の変革の可能性を示しています。これらの地区は、革新的なデザイン、コミュニティの関与、持続可能な慣行を組み合わせることで、環境を再構築しただけでなく、回復力を育み、将来の課題に備えることができました。

災害後の建築の今後の方向性

自然災害が増加する中、災害後の建築の概念は急速に発展しています。この分野は、再建だけでなく革新も目指しており、構造の回復力を高め、社会を将来の課題に備えさせることを目指しています。将来を見据えると、災害多発地域の建築の将来を形作るいくつかの重要な分野が浮かび上がってきます。

新たなトレンドとイノベーション

災害後の建築では創造性と革新性が急増しています。最もエキサイティングなトレンドの 1 つは、設計および建設プロセスへのテクノロジーの統合です。モジュラー建築や 3D プリントなどのコンセプトはますます注目を集めており、災害復旧活動へのより迅速かつ柔軟な対応を可能にします。モジュラーユニットは現場外で事前に製造され、被災地で迅速に組み立てられるため、再建時間が大幅に短縮されます。

さらに、持続可能な素材の使用もますます一般的になりつつあります。建築家たちは、環境への影響を最小限に抑えるだけでなく、雇用を創出することで地域経済を支える、リサイクル素材や地元産の素材に注目しています。有機物質を使用したバイオベース材料などの革新は、環境に優しいまま構造性能を向上させる可能性を秘めているため、研究されています。

もう一つの重要なトレンドは、スマートテクノロジーを建物の設計に取り入れることです。センサーを備えた構造物は、環境条件と構造の完全性を監視し、メンテナンスと安全対策に役立つリアルタイムのデータを提供します。この技術の統合により、耐久性が向上するだけでなく、建物の全体的な安全性と機能性も向上します。

レジリエンスにおける政策と財政の役割

災害後の強靭な建築を形成する上での政策と資金調達の役割は無視できません。政府や機関は、回復力のある設計を促進する枠組みを構築する上で重要な役割を果たします。災害への備えと復旧を優先する政策は、再建活動のための資金の配分方法に影響を与える可能性があります。

たとえば、一部の地域では、新築物件が耐久性基準を満たすことを要求する厳格な建築基準法を施行しています。これらの規制は通常、耐風性、耐洪水性、耐震安全性などの要素に重点を置いています。一方、革新的な建築手法を支援する資金提供の取り組みは、コミュニティがより持続可能な方法に移行するのに役立ちます。建設におけるグリーンテクノロジーの導入に対する助成金やインセンティブは、レジリエンスへの移行を加速させることができます。

さらに、政策立案プロセスへのコミュニティの参加が不可欠です。計画プロセスに地元住民を関与させることで、コミュニティの独自のニーズと文化的背景が尊重されることが保証されます。この参加型アプローチは、住民の所有意識と責任感を促進するため、より効果的で持続的な結果をもたらすことができます。

気候変動がデザインに与える影響

気候変動が引き続き大きな脅威となる中、建築設計への影響はますます顕著になってきています。建築家には現在、即時の災害復旧活動だけでなく、気候変動の長期的な影響にも対処する任務が課せられています。海面上昇、異常気象の頻度増加、気候パターンの変化は、設計に組み込む必要がある問題です。

これらの課題を克服するための 1 つのアプローチは、気候対応設計の概念です。これには、変化する環境条件に適応できる建物の建設も含まれます。たとえば、洪水のリスクを軽減するために構造物に基礎を高くしたり、温度変化に対してより耐性のある材料を使用したりすることがあります。

景観建築は気候適応においても重要な役割を果たします。緑の屋根、透水性舗装、都市の緑地は、雨水の流出を管理し、都市のヒートアイランドを軽減し、生物多様性を高めるのに役立ちます。これらの戦略は建物を保存するだけでなく、都市の生態系の健全化にも貢献します。

最近の災害から学んだ教訓

最近の災害は、災害後の建築の将来を形作る貴重な教訓を与えました。ハリケーン、地震、山火事によって引き起こされた壊滅的な被害は、備えの重要性と適応戦略の必要性を浮き彫りにしました。

たとえば、ハリケーン・カトリーナの余波により、インフラと緊急対応システムに重大な欠陥があることが明らかになりました。これに対応して、多くの都市は、より強固な避難経路やより優れた通信システムを含むように災害対策計画を改訂しました。

さらに、「より良い復興」という概念も広まり始めており、以前の設計を単に修復するのではなく、改善する必要性を強調しています。この哲学を実践する社会は、一般的に将来の災害に対処する態勢がより整っています。例えば、日本では、地震と津波後の復興の一環として、津波防波堤や耐震建築物が建設され、レジリエンスへの取り組みが示されました。

持続可能で強靭な社会のビジョン

将来を見据えると、持続可能で回復力のあるコミュニティのビジョンは、建築が環境と調和し、住民の生活の質を向上させることです。このビジョンは、物理的な構造だけでなく、社会的、経済的な回復力の重要性も強調しています。

持続可能な社会は、自然とのバランスを維持しながら変化する状況に適応する能力によって特徴付けられます。これには、緑地の統合、地域経済の支援、社会的結束の促進などが含まれます。重要なのは、持続可能なデザインでは、自然光、換気、自然へのアクセスなどの機能を組み込むことで、居住者の健康と幸福も考慮されることです。

さらに、回復力のある社会を構築するには、教育と意識向上が不可欠です。住民に災害への備え、持続可能な慣行、コミュニティの関与について知らせることで、回復力のある文化を創り出すことができます。集団的責任感を促進することで、コミュニティは将来の課題に対してより適切に備え、対応できるようになります。

結論として、災害後の建築の未来は可能性に満ちています。イノベーションを受け入れ、政策改革に取り組み、気候変動に対処し、過去の経験から学び、持続可能なコミュニティを構想することで、回復力があるだけでなく繁栄する環境を創造する機会が得られます。

Dök Architectureをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。