人間の五感を刺激する感覚的な建築が重視されているのだ。

伝統的に、デザインは視覚的なインパクトを重視してきた。 建物はしばしば、生活体験というよりも、写真映えするオブジェとして考えられてきた。 しかし、この偏見には限界がある。研究者たちは、建物における視覚以外の感覚を軽視することが、騒音ストレスやシックハウス症候群、さらには季節性うつ病といった問題の一因になる可能性を示唆している。

COVID-19の大流行で人々が屋内に閉じ込められた後、体現された意味のある空間への憧れは増すばかりだ。 私たちは今、建築が心の健康と幸福に深く影響し、見るだけでなく感じる方法で私たちを慰めたり刺激したりすることを理解している。

要するに、感覚建築とは、五感(視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚)だけでなく、固有感覚や温熱的快適性など、あまり目立たない感覚のために設計することを意味する。 形と機能という「伝統的な境界を超える」ことで、建物の居住者を豊かな刺激のタペストリーに引き込む環境を作り出すのだ。 私たちの脳は常に感覚的な入力を統合しているため、考え抜かれたデザインによって、光、音響、質感、さらには香りまでもが調整され、空間がどのように感じられ、機能するかを形作ることができるのだ。

建築家スティーブン・ホールが言うように、「私たちは五感を通して世界や建物を体験し、それらを私たちの実存的なイメージ全体と結びつけている」。 実際のところ、これは、正午に空間がどのように聞こえるか、壁が手で触れたときにどのように感じるか、ロビーに入ったときにほのかに香る匂い、床がどのように人の動きを誘導するかを考慮に入れることを意味する。 無機質で一面的な空間に飽き飽きした現代のユーザーは、リラックスでき、インスピレーションを与え、感覚レベルで共鳴するデザインを求めている。

以下のセクションでは、素材、光、空間シークエンス、音響、目に見えない雰囲気を通して、建築がそれぞれの感覚領域をどのように活性化させるかを探っていきます。

触覚と質感: 感情言語としての素材感

私たちの触覚は、指先や足の裏で擦れる素材や質感を通して、建築物を体験する最も親密な方法である。 建築において素材は、私たちが物理的に触れる前から、温かさや冷たさ、粗さや滑らかさを伝える言語の一種である。 磨き上げられた大理石の床はフォーマルで冷たく感じられるし、使い古された木製の階段は心地よく親しみやすく感じられる。 石の壁の重みや木目は、私たちの記憶や時間の感覚を活性化させる。 ピーター・ズムソーが指摘するように、石やレンガ、木といった素材は、私たちの視線(ひいては私たちの心)を「その表面に浸透させ」、その真正性や古さを感じさせる。 言い換えれば、豊かなテクスチャーとパティナを持つ天然素材は、物語を語り、触感を誘うが、一方、画一的な合成繊維の表面は、よそよそしく感じたり、不毛に感じたりする。

触覚が視覚に訴えることもあるのだ。 荒く削られた石の壁は、ざらざらと土っぽく見え、脳が感情的に解釈する手がかりとなる。 心理学者は、偽物の素材(プラスチック製の “木材 “外装材など)を見ただけでも、失望した感覚的反応を引き起こす可能性があると指摘する。 そのため、本物らしさと経年変化が一役買っている: 磨かれた革の肘掛け、銅の艶、長い年月の手によって磨かれた木製テーブルの滑らかなエッジなど、微妙に摩耗した素材は、快適さと歴史の感覚を植え付ける。 「私は 、良い建物は人間の生活の痕跡を吸収できるものでなければならないと信じています」とツムトールは書いている。 こうした時間の痕跡は、触覚的な記憶であり、空間を生き生きとさせ、大切にしているように感じさせる。

ケーススタディは、物質性が感情的な言葉にどのように変化するかを示している。 スイスにあるペーター・ツムトールのテルメ・ヴァルス・スパは、しばしば石の触感を連想させる: ズムソールは、地元の珪岩の板を6万枚も積み重ね、文字通り目で感じることのできる壁を作り上げた。 何層にも重なった石の薄暗い通路を通る水泳客は、プールの温かい水に硬く冷たい岩を感じる。 身体への意識を高めるため、表面は意図的に異なる温度(冷たい石と熱い水)に保たれている。 この設計により、熱と冷たさが、伝統的なサウナやローマ風呂のような、意識的な触覚体験となり、リサ・ヘスチョングが「サーマルプレジャー」と呼ぶものとなっている。 テルメ・ヴァルスでは、触覚が体験の中心にある。研ぎ澄まされた石の上を手でなぞることで、人は素材と地質学的な時間の感覚の両方を感じ、自然との接触によってリラックスし、地に足がついた状態になる。

図:スイスにあるペーター・ツムトールのテルメ・ヴァルスの石壁。 ヴァルサー石英岩を生のまま何層にも重ねることで、粗い面と滑らかな面、熱い面と冷たい面の間に豊かな触感を生み出している。 建築は触覚と温熱感覚を刺激し、来館者は山の地質を肌で「感じる」。

もうひとつの例は、デンマークのルイジアナ近代美術館で、温かみのある自然の表面を使用していることで有名だ。 ルイジアナ美術館は大きな美術館だが、来館者はしばしば「家にいるようだ」と言う。 建築家ヨルゲン・ボーとヴィルヘルム・ヴォーラートは、手触りの温かさと微妙な経年変化を強調する素材の選択によって、これを実現した。 床は濃い赤色のテラコッタタイルか、1958年以来何百万もの足跡を刻んできた色彩豊かなパンガパンガ材で覆われている。 木製の床は単なる表面ではなく、何十年もの間、訪れる人々の静かな証人であり、小さな傷やきらめく光沢を増し、雰囲気を豊かにしている。 その静かな暗さは、展示されている大胆な芸術作品に落ち着いた対置を与え、その耐久性は美術館の日々の終わりなきリズムに耐え、足跡だけでなく「物語、記憶、畏敬の瞬間」を運ぶ。 木目や継ぎ目が見える上部の木製の天井は、ギャラリーに触覚的な温かみと人の手の感触を与えている。 これらの要素に触れなくても、来館者は、質感のあるレンガ、オイルを塗った木材、「温かみのある年季の入った表面」を感じることができる。 滑らかな木製の手すりに手を沿わせたり、日差しが暖かなタイル張りの廊下からひんやりとしたレンガ造りのアルコーブに足を踏み入れると、温度差に気づくことができる。 要するに、ルイジアナの素材パレットは身体に語りかけるのだ。

触感を意識したデザインは、公共のモニュメントにとどまらず、オフィスや住宅、あらゆる空間に影響を与える。 例えば、敷居にラフなテクスチャーのフローリングを使って通路の目印にしたり、居心地の良いラグを敷いて読書スペースでの長居を促したりといった具合だ。 インクルーシブデザインもまた、質感を利用している: インドの盲学校では、建築家が異なる壁の質感(漆喰のリブと滑らかさ)を用いて、生徒が触覚で方向を確認し、ナビゲートできるようにした。 これらの戦略はすべて、素材が感情を刺激することを認識している。 冷たいスチール製のベンチは長時間座る気をなくし、風化した木製のベンチは心地よく感じる。 硬いビニールシートと柔らかい布張りのコーナーの違いを考えてみてください。 テクスチャーは、私たちの気分や行動に微妙な影響を与える: なだらかな丸みを帯び、磨き上げられた手すりは、人がその上に手をやるのを促す(無意識のうちにペースを落とす)のに対し、鋭角な金属製の手すりはこのような愛撫を誘わない。 こうして建築家は、表面の温度、質感、歩留まり(硬さ、柔らかさ)を調整することで、人と空間の間に感情的な対話を生み出す。 センサリー建築では、湿気を吸収する粘土レンガから、採光のために穴のあいた金属スクリーンまで、あらゆる素材の選択が、空間がどのように感じられ、リラックスできるかどうかに寄与する。

光と影: ビジョンとムードのオーケストレーション

素材が私たちの肌に語りかけるなら、光は私たちの目と魂に語りかける。 建築家は長い間、光と影の振付師であり、照明を使ってムードを形成し、注意を集中させ、さらには空間的なストーリーを語ってきた。

特に自然光は、デザインにおいてほとんど神聖なものと考えられている: ルイス・カーンは言った: 「太陽が建物の側面に当たるまで、それがどれほど素晴らしいものであるかはわからない。 日光をフィルターにかけたり、影絵を描いたりすることで、建築家は静的な構造物を、一日を通して変化するダイナミックな環境に変える。 建築における光は一様ではなく、その方向、強さ、色、コントラストが重要なのだ。 薄暗い礼拝堂に差し込む太陽の光は畏敬の念を抱かせ、図書館の柔らかな光は心を落ち着かせる。 感覚的に言えば、光は見るだけでなく感じるものだ。明るくコントラストの強い光は、活力を与えたり圧倒したりする。 成功するデザインには、しばしばこの両極端のバランスをとり、目が慣れるためのトランジションを提供する必要がある(私たちの耳が、大きな音の後に静かな部屋に慣れる時間が必要なのと同じように)。

テキサス州フォートワースにあるカーンのキンベル美術館は、美しい自然光で有名だ。 カーンは、ギャラリーが、外のテキサスの厳しい太陽とはまったく異なる、静謐な「銀色」の光を浴びているように感じられることを望んだ。 これを実現したのが、サイクロイド樽型アーチ型の巧みなシステムで、その頂点に沿ってアルミニウムの反射板で隠された細い天窓がある。 日中の光は、この湾曲したリフレクターに反射し、コンクリートヴォールト全体に均一に広がる。 その結果、しばしば「月光のような」あるいは「真珠のような」と形容される、幽玄で涼しげな照明となり、アートに均一な透明感を与えている。 外の明るい環境から一歩中に入ると、来館者はすぐにその変化に気づく。 美術館に近づくにつれ、木陰の芝生や深い木陰のポルティコを通り、眩しい太陽から優しい室内の光へと徐々に目を慣らしていく。 ギャラリーに入れば、作品に差し込む光の繊細さを無理なく鑑賞できる。 これは物語の道具としての光である: カーンは本質的に、光から闇、そして光への儀式を演出しているのだ。 「外のテキサスの厳しい日差しは、いつのまにかコンクリートや絵画や人々を照らす涼しげな銀色の光に変わっている」と批評家のウェンディ・レッサーは書いている: 「まるですべてがここのものであるかのように見える」。 キンベルでは、光は瞑想的な 雰囲気を作り出すように調整されている。細部を見るには十分な明るさだが、まぶしさを感じることなく落ち着きを感じるには十分に拡散している。 日が経つにつれて微妙な変化が起こり、丸天井の光のパターンが変化することで太陽の動きを示し、見る人の邪魔をすることなく時間の経過を感じさせる。 カーンは、自然光をコントロールすることで、空間を単なる機能的なものから超越的なものへと変えることができることを示した。

図:カーンのキンベル美術館(フォートワース、1972年)の昼光。 隠された天窓が、サイクロイド状のコンクリートヴォールトに均一な銀色の光を浴びせている。 カーンのデザインは、テキサスの厳しい日差しを穏やかな「月明かり」のような輝きに変え、美術鑑賞を盛り上げる。

神聖な建築において、デザイナーはしばしば光をドラマチックに演出し、スピリチュアルなものを呼び起こす。 大阪にある安藤忠雄の「光の教会」(1989年)は有名な例で、壁に施された一本の幾何学的な切れ込みが空間を完全に定義している。 安藤の礼拝堂はむき出しのコンクリートの箱で、祭壇の後ろに鋭い十字形の 開口部がある。 ある時間帯になると、この十字の切れ目から太陽光が差し込み、暗い内部に光り輝く十字架が投影される。 薄暗さに目が慣れてくると、十字架の明るさが目に見えるように感じられ、木やガラスの代わりに光が十字架の「素材」となる。 安藤氏は意図的に空間をシンプルに保ち(グレーの壁、シンプルなベンチ)、自然光が空間を活気づけ、この体験と競合するものがないようにしている。 太陽が移動すると、光の十字架の強さと位置が変化し、時間の経過と、象徴的に神の存在を常に思い起こさせる。 「光は私のすべての作品において重要な支配的要素です」と安藤は言う。 「私は、主に厚いコンクリートの壁を通して閉ざされた空間を作り出し……(外部環境から切り離し)、空間に変化をもたらすために自然光を利用する。 光の教会』では、この哲学が光と闇の深遠な戯れとして現れている。周囲の影が深ければ深いほど、光はより神聖で明るく感じられる。 この感動的なシークエンスは、キンベルのスムーズな移行とは逆になっている。ここでは、人は直接暗闇に入り、その後、安藤が言うように、光が「最も深い闇」を切り裂くときの「荘厳な」コントラストを目撃する。 その結果、最小限の手段で瞑想と畏敬の念を促す空間が生まれた。 照明の方向性とコントラスト(暗闇の中の明るい焦点)が、いかにドラマと重要性の感覚を高めるかを示している。

光はまた、遊び心や体験的なものでもある。 現代アーティストのオラファー・エリアソンは、空間における色光、反射、霧の没入的な効果を中心に、作品群全体を構築してきた。 彼の有名なインスタレーション「The Weather Project」(2003年、テート・モダン、ロンドン)は、広大なタービンホールを霞んだ屋内の夕日に変えた。 黄金色に霞む光と反射の組み合わせにより、来場者はまるで浜辺にいるかのように床に寝そべり、人工的な黄昏を楽しんだ。

工業ホールの雰囲気を光だけで変えることで、エリアソンは、人が光の色や質に本能的に反応することを示した。 同様に、デンマークにある彼の作品「Your Rainbow Panorama」(2011年)は、色ガラスでできた円形のスカイウォークで、来場者は色相のスペクトルの中を歩くことができ、移動するたびに赤、オレンジ、緑、青に染まる街を見ることができる。 このような作品は、建築における光が静的な照明ではなく、知覚を形作る動的なツールであることを強調している。 色合いの違いによって、温度や気分(冷たい青色と暖かい琥珀色の照明)の知覚さえも変えることができる。

日常の建築では、デザイナーは自然光と人工光を巧みに組み合わせることで、これらの教訓を応用している。 明るく均一な頭上照明は機能性をもたらすが、コントラストやアクセントは部屋に生命を吹き込む。それゆえ、天窓や天窓、スクリーンを通して光を散りばめるのが人気だ。 明るいロビーから薄暗い劇場に移動するとき、ホワイエには中間照明があると、目が慣れてきます。 廊下の突き当たりに窓を設けるという単純な行為でも、直感的に人を前方に引き寄せる光の焦点を作ることができる(明るさによる視覚的な道案内の一種)。 店舗やホスピタリティのデザインにおける照明は、一般的な視認性を確保するためのアンビエント照明、特定のエリアを照らすタスク照明、ムードを演出したり特徴を強調したりするためのドラマチックなアクセント照明などを組み合わせて、レイヤー化されることが多い。 その目的は、光をシークエンスとして構成することである。エントランスでは明るくエネルギッシュに始め、(多くのスパやレストランのように)奥に行くほど柔らかく親密になっていく。 これらのテクニックはすべて、光を後付けではなく、体験の主役として扱っている。 ルイス・カーンが言ったように、「光はすべての存在の伝達者」であり、形と空間を明らかにする。 影や薄暗い空間がなければ、光は声を発しないからだ。 この2つのバランスが、ニュアンスに富み、感情に響く環境を作り出し、私たちを視覚的にも内臓的にも惹きつけるのだ。

旅とシークエンス 物語としての空間

建築とは、単に静的な壁や屋根のことではなく、基本的には空間における動きのことである。 私たちが建物や風景の中を歩くとき、私たちの感覚は物語のシーンのような一連の印象を受ける。 思慮深いデザインは、空間の進行、スケールの変化、光や音を用いて、驚き、驚き、静けさ、あるいは驚きや緊張といった感情を引き出す旅を形作る。 この空間的なストーリーテリングのコンセプトは、ル・コルビュジエの造語である建築的プロムナードや、単にエクスペリエンス・デザインと呼ばれることもある。 これは、ある空間で私たちがどのように感じるかは、それまでに起こったこと、そしてこれから起こることに左右されることが多いということを認識するものである。 低くて暗いエントランスは、太陽が降り注ぐ中庭とは対照的に、より広々とした輝きを感じることができる。 狭くて曲がりくねった廊下は、大広間に開く前の期待感を高めることができる。 感覚的な面では、建築家は、圧縮された状態から開放的な状態へ、暗い状態から明るい状態へ、大きな音から静かな状態へと、感覚的な入力の 遷移を振り付け、利用者の旅にリズムとドラマを生み出す。

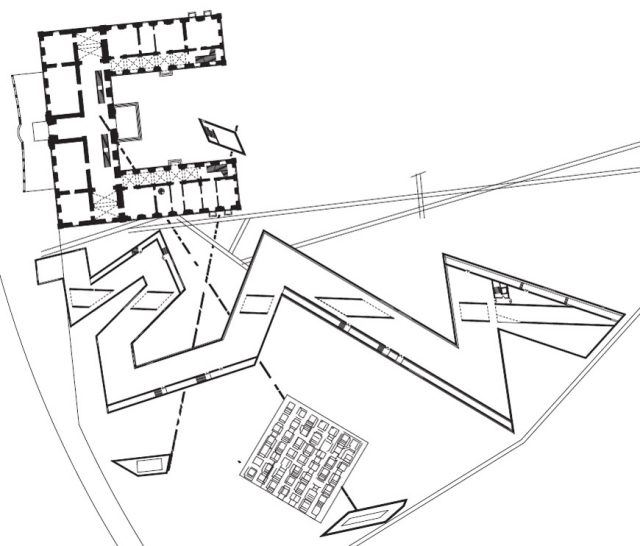

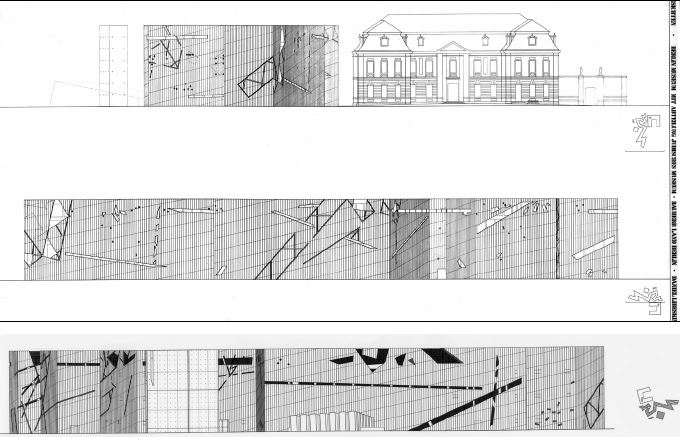

ダニエル・リベスキンドが設計したベルリン・ユダヤ博物館(2001年開館)は、その強力な例だ。 リベスキンドは、ホロコーストのトラウマを含むドイツにおけるユダヤ人の歴史を、言葉ではなく空間的な体験を通して建物自体が語ることを明確に意図している。 訪問者は、3つの交差する通路(Axis)のどちらかを選ばなければならない地下の軸を下りていく。ある道は行き止まりの路地とホロコーストが残した空白を象徴する不吉な空洞に通じており、別の道は明るい流刑の庭に通じる階段に通じている。 この旅は、デザインによって混乱させられ、感情を揺さぶられる: 廊下はわずかに傾斜し、床は傾き、光は乏しい。 ホロコースト・ヴォイドと呼ばれる、コンクリートむき出しの長いサイロに入ると、そこは暖房もなく、20メートル上空から一筋の陽光が差し込むだけで、不気味なほど静寂に包まれている。 この建築は、純粋な空間的手段(角度のついた壁、圧迫感のある高さ、暗闇、冷気)によって、喪失感、混乱、内省を引き起こす。 そして角を曲がると、突然光と開放的な空間に満ちたガラスの中庭に出ることができる。 リベスキンドは、圧縮と解放、闇と光、閉じ込めと解放といった本質的な歴史的感情を呼び起こすために、一連の感覚的コントラストのシナリオを書いた。 来館者はしばしば、これらの空間を移動するだけで、「歴史を感じる」と言う。 これは、物語としての建築である。建物は、組織化された空間の連続を通して物語を明らかにする。

もちろん、すべての旅がそれほど暗いわけではない。 ニューヨークのハイラインは、もっと明るい物語を提供してくれる。 かつての高架鉄道の上に作られたこの1.5マイルの直線公園は、訪れる人を街路の上の都会の 旅へと誘う。 歩いているうちに、街そのものが感覚的な体験の一部となる。(高架と造園によってミュートされた)遠くから聞こえてくる交通のクラクションやハミングを聞き、回廊に沿って導かれる風を感じ、刻々と変化する景色を目にする。 ハイラインの設計者(ジェームズ・コーナー・フィールド・オペレーションズ、ディラー・スコフィディオ+レンフロ)は、ハイラインを一連のエピソード空間として扱った。靴を脱いで板の温もりを感じる木製のサンラウンジャーが置かれたサンテラス、野草園(夏には花の香りと虫の鳴き声でにぎわう)の間を曲がりくねった彫刻的な小道、穏やかな空間を作り出す木陰の木立などがある。 それぞれのセクションには、それぞれの雰囲気と微気候がある。 例えば、”カット・アウト “は、コンクリート・デッキがガラス手すりのある円形劇場に変身するセクションで、まるで劇場にいるかのように座って眼下に広がるストリート・ライフを眺めることができ、街のサウンドスケープを新たなフレームで聴くことができる。 秋には草が風にそよぎ、春には鮮やかな花が目を引く。 要するに、ハイラインは、動き、視界、周囲の音が浮き沈みする旅を振り付けるのだ。 これは、平坦な街の舗道を歩くのとはまったく違う。 緩やかなカーブや変化する区間は好奇心を刺激し(「次の曲がり角には何があるんだろう? さらに重要なのは、その体験が時間とともに変化することだ: 一日の中でも(朝の孤独と夕方の賑わい)、季節によっても。 常連客は、ハイラインを歩くたびに異なる感覚を覚えるとよく言う。これは、デザインがいかに順序と変化を強調し、感覚的な体験を新鮮で魅力的なものに保っているかの証左である。

建築家は空間シーケンスをデザインする際に様々なテクニックを用いる。 そのひとつが空間の圧縮と拡張だ。 天井の低い薄暗いホワイエから突然、陽光が降り注ぐ高い中庭に出るという古典的なトリックだ。 フランク・ロイド・ライトは、タリアセン・ウェストでこれをやってのけた。狭い洞窟のような通路を入っていくと、広大な砂漠の風景が広がる。 もうひとつのテクニックは、フレームで囲まれた眺望と 「啓示」である。 建築家は、あなたが移動するときに現れるものをコントロールすることで、驚きや集中力を生み出すことができる。 例えば、長い廊下の突き当たりに小さな窓があり、木や空を完璧に縁取っている。 曲がり角は、曲がるにつれて徐々に特徴が現れるような振り付けにすることもできる。 日本庭園や伝統的な茶室の小道は、高い塀やフェンスで景観を区切り、慎重に選んだポイントに突然、美しい中庭や山の景色が現れ、インパクトを強める。 リズムとテンポも重要だ: 音楽が大音量と小音量のパッセージを交互に演奏するように)一連の空間は、開いたり閉じたり、明るいところと暗いところを交互に行ったり、テンポ感を与えたりすることができる。 これにより、旅が単調に感じられるのを防ぎ、感覚を飽きさせない。 段差、ドア、出入り口といった敷居の使い方も同様に、空間のある部分が終わり、別の部分が始まることを脳に知らせることで、雰囲気の変化に精神的に備える。

建築家はまた、多感覚的な手がかりも順番に考慮する。 音の変化もそのひとつだ: 騒がしいロビーから静かな図書館に移動する場合、吸音材を使用した前庭を設けたり、床材を微妙に変えたり(硬い反響石から柔らかいカーペットへ)することで、静寂を物理的に伝え、影響を与えることができます。 敷居をまたぐときの音響の変化は、体に声を低くするように、心に落ち着くように伝えます。 冷房の効いた美術館から、暖かく香りのよい彫刻の庭に足を踏み入れたときを想像してみてほしい。 熱いスチームルームから冷たいプールに移動するのは、入浴者を活性化させる身体的・感覚的なシークエンスなのだ。

旅をデザインすることは、建築が時間ベースの 芸術であることを認識することである。 私たちは建物を一度に認識するのではなく、発見するのだ。 その建物が語る「物語」は、住宅のパブリックスペースからプライベートスペースへの穏やかな移ろいのように繊細なものであることもあれば、歴史的な出来事を想起させる一連の記念空間のようにあからさまなものであることもある。 建築家は、空間を時間の経過とともに経験するものとして扱うことで、建物の各部分がより大きな感情の弧に貢献するようにする。 うまく構築された空間の旅は、建物に物語的な一貫性、つまり始まり、中間、終わりの感覚を与えることができる。 後でその建物を思い出すとき、細部までは覚えていないかもしれないが、その中を移動したときの感覚は覚えているはずだ。発見したときのスリル、到着したときの安堵感、すべてを受け入れるために立ち止まった瞬間など。 これらは、心に響く多感覚の旅の証である。

サウンドスケープ 音響によるデザイン

建築はしばしば「凍りついた音楽」と呼ばれるが、文字通り環境の音楽、つまり空間のサウンドスケープを 形作るものでもある。 静かで親密な空間もあれば、反響して荘厳な空間もあれば、残念ながら不協和音が響く空間もある。 建築における音は副産物ではなく、形や素材によって意識的にデザインし、調整することができる。 感覚建築では、音響は光や質感と同じくらい慎重に扱われる。なぜなら、音は快適さ、ムード、機能性に深く影響するからだ。 うるさすぎるレストランは客にストレスを与え、乾燥しすぎた(残響のない)コンサートホールは音楽を殺してしまう。音の緩衝がないオープンプランのオフィスは、ワーカーの気を散らせ、疲れさせる。 これとは対照的に、ソフトな音響を持つよくデザインされた図書館は心の聖域のように感じられ、心地よい賑わいを持つ活気あるマーケットホールは訪問者に活力を与えることができる。 音は社会空間を定義することもできる: 美術館の静かな空間が瞑想を誘い、賑やかなロビーが会話を促すということを考えてみてほしい。

素材は、私たちが音を形作るために最初に使う道具です。 ガラス、タイル、コンクリートなど、硬く反射しやすい表面は騒音を増幅し、残響を生じさせますが、柔らかく不規則な表面(カーテン、カーペット、木製パネル、アコースティックタイル)は音を吸収または拡散し、残響を減少させます。 高い天井やドームは(足音やささやきが拡大される大聖堂のように)劇的な残響を生じさせますが、低くて密な構造は音を減衰させます。 建築家はよくNRC(Noise Reduction Coefficient:騒音低減係数)や残響時間という言葉を使います。 しかし、技術的な測定値を超えて、それは意図された雰囲気に依存します。 例えば、図書室や瞑想室は「静かな」音響から恩恵を受ける。 ルイス・カーンのフィリップス・エクセター・アカデミー図書館(ニューハンプシャー州、1971年)は、巧みなレイアウトと素材の選択によってこれを実現している: 図書館の外側のリングは、中央の吹き抜けを囲む緩衝材を作るために、埋め込み式の木製の書架(本自体が優れた吸音材となる)で並べられている。 アトリウムは高い位置にあるが、コンクリートや木製の細部が音を拡散させる。 その結果、大勢の学生がいても、空間は静寂に包まれているように感じられる。小さな足音やページをめくる音は聞こえるが、その音が遠くまで伝わることはない。 カーンは建築において「静寂と光」を重要視したが、ここでも音響設計が昼光と同じくらい、勉強に集中できる落ち着いた雰囲気に貢献している。 来館者はよくエクセター図書館を「静かな輝き」と表現する。空間の素晴らしさは、集中力と内省を促す静寂の毛布とともにやってくるのだ。 これは偶然ではなく、音を目的に合わせた建築なのだ。

一方、音楽のために設計された会場を考えてみよう: オーストラリアのシドニー・オペラハウスだ。 その象徴的な帆のようなシェルには、豊かな音響のために設計された(そして最近再設計された)大きなパフォーマンス・ホールが入っている。 コンサートホールでは、設計者はオーケストラの音楽を引き立てる生き生きとした残響(通常、残響時間は約2秒)を求め、音符が調和して後列まで伝わるようにする。 ウッツォンがオペラハウス・コンサートホールのために最初に設計したのは、高いアーチ型の天井と湾曲した木製の壁で、音を均一に反射させることを意図したものだった。 何年もかけて調整が行われ、グラスファイバー製の吊り下げ式音響「雲」反射板が追加され、最近ではホールを微調整するために花びらのようなパネルと自動カーテンが設置された。 シンフォニーではカーテンが引っ込み、部屋は豊かな残響に包まれ、アンプリファイド・ロックではカーテンが開き、残響を吸収してぼやけを防ぐ。 デザインは、音をダイナミックな建築要素として認識している。 2022年に改修が完了したとき、音楽家たちは「後列まで細部まで聞こえるようになった」と驚きを示し、改善されたサウンドを「奇跡」と表現した。 ここでは、ハイテク・ソリューション(鋼鉄の反射板、隠れた機械)が、音の明瞭さと多様性という感覚的な目的に役立っていることがわかる。 視覚的なドラマだけでなく、オペラハウスは建築が音響的に最大限の性能を発揮しなければならない例である。

日常的な環境における音のコントロールは、快適さのために同様に重要です。 オープンプランのオフィスや過酷な工業装飾を施したレストランの台頭は、多くの人々に音響の教訓を与えている。 穴のあいた木製天井パネル、彫刻のような外観のフェルト製パーティション、壁面緑化や観葉植物(騒音を吸収・拡散する)、さらには水場(噴水の穏やかなせせらぎは、不快なバックグラウンドノイズをリラックスした自然音でマスキングすることができる)などだ。 生物親和的な音の緩衝の好例は、ステファノ・ボエリのBosco Verticale(ミラノの「垂直の森」マンションタワー)である。 植物に覆われたこの高層ビルは、スカイラインを緑化するだけでなく、居住者の都市騒音を顕著に軽減する。 バルコニーに生い茂る植物は遮音壁の役割を果たし、交通騒音を吸収して穏やかな室内環境を作り出す。 葉の茂ったファサードが騒音公害の軽減に役立つという調査結果もあり、自然の要素をいかに音響的快適性のために活用できるかが実証されている。 同様に、ボスコ・ヴェルティカーレや類似の建物では、葉のざわめきや鳥のさえずりが、都市にリラクゼーションを与える心地よい自然音を再び導入している。 このように、サウンドスケープの形成は、不要な騒音を遮断するだけでなく、ポジティブな音を加えることでもある。 例えば、多くの公共広場では、交通量を隠すために水の音が使われている。私たちの耳は、エンジン音よりも水のランダムさを好む傾向があるからだ。 病院では、よりリラックスできる環境を作るために音響設計が行われている(大音量のアラームをなくす、騒音を減らすために吸音天井を設けるなど)。

空間形状が音にどのような影響を与えるかにも注意を払う必要がある。 湾曲した天井やドームは、音を焦点に集中させることがある(ロンドンのセントポール大聖堂のささやきギャラリーのように、片側の壁に向かって話す静かな言葉が、ドームの幾何学的形状により、100フィート離れた反対側でもはっきりと聞こえることがある)。 長く平行な廊下は振動の反響を引き起こす可能性があるが、(多くの近代的な講堂やスタジオに見られるような)不規則で角度のある壁は、そのような影響を避けるために音を分散させる。 楽器メーカーがギターのボディをチューニングするのと同じだ。 日常的な例で言えば、リビングルームに誰もいないときに気になる反響音がしないように設計する。

サウンドスケープは、空間がパブリックかプライベートか、混沌としているか落ち着いているか、広々としているか親密であるかに影響する。 大聖堂の荘厳な響きは、視覚を超えた畏敬の念やスケール感を植え付けることができる(空間の音量が聞こえる)。 天井が低く、表面が柔らかい小さなカフェの暖かくこもった音は、親密さを促し、身を乗り出して静かにおしゃべりすることができる。 都市デザインにおいては、中庭や公園など、都市の騒音から守られた静かな空間を作ることで、常に聴覚を刺激されることから解放され、精神衛生上のメリットがあることが認識されつつある。 活気のあるレストランでは、心地よい暗騒音(活気が感じられ、プライバシーが保たれる)が必要だが、大声を出さなければならないほど残響が大きすぎてはならない。 オフィスには静かな集中エリアや、共同作業のざわめきが他の人の邪魔にならないようなスペースが必要です。 パーティションや天井の処理などによって)音響的に空間をゾーニングすることで、建築家は建物の機能に適合したサウンドマップを作成します。

耳を意識した設計は、感覚建築の特徴である。 それは、無為な部屋を正しく響く空間に変える。 ある建築家は、「建築は多感覚的な学問であり、設計において最高の生活の質を達成する最善の方法は、五感に訴えることである。 耳に心地よく響く場所は、たとえ私たちがその理由を意識していなくても、気持ちよく感じることが多い。 サウンドスケープを形成することで、建築家は私たちを癒し、鼓舞し、活力を与え、多感覚的な体験を補完する、生活のための聴覚的背景を作り出すことができる。

空気、匂い、熱体験: 目に見えない雰囲気

空気、香り、温度といった目に見えない雰囲気から生まれる、最もパワフルな空間体験もある。 私たちはしばしば部屋に入り、すぐにその理由を知ることなく、息苦しさや広さ、寒さや居心地の良さを感じる。 裏方の建築家やエンジニアは、気流や空調、さらには香りなど、私たちの快適さや知覚に大きな影響を与えるデザインを選択する。 センサリー建築では、これらの環境感覚は目に見える表面と同じくらい重要である。

空気は建物の呼吸である。 空気の動き、あるいは空気の不足は、快適さ、健康、注意力に影響を与える。 そよ風が吹く風通しの良い空間は、私たちを生き生きとした心地よい気分にさせ、逆に淀んだ部屋は眠くなったり落ち着きがなくなったりする。 自然換気(またはパッシブ・クーリング)の設計は、持続可能性のためだけでなく、空気の感覚的な質のためにも、再び注目を集めている。 エアコンの人工的な送風とは対照的に、屋外の新鮮さを運ぶ柔らかな横風には紛れもなく心地よいものがある。 建築家は、窓や開口部を偏西風に向かわせ、オープンな中庭や高い換気口、煙突効果などを使って空気を空間に取り込むことで、これを実現している。 例えば、アラブやインドの伝統的な建築では、防風林や中庭を使って涼しい風を導き、熱い空気を排出することで、機械空調の前に快適な微気候を作り出している。 この感覚的な結果、居住者は環境とのつながりを感じることができる: 風の微妙な変化、雨上がりの涼しさ、一日の気温のリズムに気づくのだ。

現代的な例としては、ヘザーウィック・スタジオがリーズに設計したマギーズ・センター(イギリス、ヨークシャー、2020年)がある。 この建物は、大きな開閉可能な窓と植物が生い茂るテラスを備えた3つのパビリオンのような形から構成されている。 構造は木造で、外壁は多孔質。開口部を慎重に配置することで、閉鎖的な機械システムに依存することなく、建物が「呼吸」することを可能にしている。 実際、この設計は従来の空調を完全に回避している。 「敷地条件と気候の調査に基づいて、窓と開口部の最適な向きと配置を選択した後、自然換気によって機械的な空調システムの使用を避けています」と説明書には書かれている。 その結果、室内の空気が新鮮に保たれ、木材や植物によって湿度が自然に調整されたセンターができあがった。患者やスタッフからは、臨床施設というよりむしろ親密な家庭にいるような、さわやかでリラックスできる雰囲気だとよく言われる。 これは、自然の要素(ここでは、自然な空気の流れと豊富な緑)を統合してストレスを軽減し、幸福を促進するというバイオフィリアの概念と関連している。 感覚的な観点から言えば、文字通り呼吸しやすい空間は、全体的な安心感やリラックス感につながる。 マギーズ・センターは、目に見えない環境工学(空気の質、空気の流れ)が人間中心の設計の重要な部分であることを示している。

空間の暖かさや冷たさは、温熱体験と密接な関係がある。 温度は単なる快適さを超えて、感情や意味を呼び起こすことができる。 暖かな日差しが差し込む一角は、冬の日に居心地の良さと心地よさを感じさせ、裸足で歩くとひんやりとした石の床は、夏の午後にくつろぎを与えてくれる。 デザイナーは、異なる温度のゾーンを効果的に作ることができる。 伝統的な日本家屋を思い浮かべてほしい。日本家屋にはしばしば、涼しい季節には心地よく座れる、日光で暖められた縁側があり、また湿度の高い夏には、風通しのよい十字換気の室内がある。 リサ・ヘスチョンは著書『Thermal Pleasure in Architecture(建築における温熱の楽しみ)』の中で、フィンランドのサウナやトルコ風呂、日本の温泉 浴場など、建築空間が歴史的にいかに温熱体験を称えてきたかに注目している。 これらの例は、熱や冷たさを共有する儀式として入浴する文化的に豊かな方法を示している。 例えばハマムでは、美しい吹き抜けの部屋の中で、熱い蒸気(肌が赤くなり、毛穴が開く)から冷たい水による爽快な洗いまでが行われる。 ドーム型の天井に星型の開口部、下から温められた大理石の板など、浴槽のデザインはこうした温熱感覚を高めるとともに、香り(通常はユーカリや石鹸の香りを含んだ蒸気の空気)を取り入れて、深いリラックスとほとんど別世界のような体験を生み出す。 現代の建物では、このような極端な環境を目指すことはほとんどないが、「サーマルゾーニング」という方向性の動きがあり、少し暖かい休憩エリアや涼しい作業エリアなどを設けることで、人々が自分にとって快適な環境に引き寄せられるようになっている。 レストランでも、バーエリアは少し涼しくして(立って踊ることが多いから)、ダイニングコーナーは少し暖かくして、座っているときの快適さを保つといった工夫をすることがある。 重要なのは、どこでも一律に23°C(72°F)にすることが最も快適なアプローチではないことを認識することである。

さて、ここでしばしば見落とされがちな空間の側面、嗅覚に目を向けてみよう。 嗅覚は記憶や感情に最も直接的に結びつく感覚である(「プルーストのマドレーヌ」効果)。 一瞬の匂いは、私たちを瞬時に移動させたり、気分に影響を与えたりする。 「祖父の農家のドアの外観は覚えていない…しかし、ドアの向こうの家の匂いは特に覚えている。 しかし、多くの現代建築では、匂いの中立を目標としている。匂いを消すために建物を掃除し、換気し、ある批評家が「アノスミック・キューブ」と呼ぶ、白い壁で「中立」なアートギャラリーのように見えるが匂いのする構造体を作り出している。 しかし、空間体験の一部として意図的な香りを再び取り入れるデザイナーも増えている。 例えば、亜麻仁油を塗った木材をラウンジに使ったり、季節の香りを放つ草花を使ったりといった具合だ。 アロマディフューザーを使って特別な雰囲気を演出する小売店やホテル、オフィスもある(香りのブランディングと呼ばれる手法)。

例えば、ウェスティンホテルに入ると、ロビーに「ホワイトティー」の特別な香りが漂い、清潔さと落ち着きを感じさせることに気づくかもしれない。 この意図は商業的なものではあるが、香りがいかに空間の印象を 形成するかを証明している。 教会、寺院、モスクなどでは、神聖さを表現し、視覚や聴覚を越えて礼拝者の感覚を刺激するためにお香が使われている。

日本の京都では、寺院や伝統的な茶室を訪れ、儀式の一環として香道(お香を焚くこと)を楽しむことができる。 小さな換気口や、煙が見えるような光の差し込み方など、建築はしばしばこれに適応する。 中東のデザインでは、オレンジの花やジャスミンで満たされた中庭が夕方になると香りを放ち、香りを通じて屋内と屋外の体験を一体化させる。

雨上がりの土のにおい(ペトリコール)を中庭や豪雨を祝うレインチェーンを通して取り入れたり、庭園や緑の壁、鉢植えを取り入れることで、植生の香りを空間に取り入れたりすることができる。 サンフランシスコのカリフォルニア科学アカデミー(Renzo Piano, 2008)は、緑豊かな植栽の屋根とオープンエアの中庭を特徴としている。 より実用的なスペースでは、低臭の素材を確保し、新鮮な空気を循環させる通路を設けることで、私たちの多くが慣れ親しんでいる「オフィスの臭い」のようなものを防ぐことができる。

重要なのは、嗅覚の連想記憶である。ある特定の場所は、その場所のアイデンティティを強める匂いによって定義される。 古典的な図書館を思い浮かべてほしい。古い本のにおい(経年劣化した紙から発生する揮発性有機化合物)は、このような心象風景に不可欠な要素である。 あるいは、松や暖炉の煙の香りを漂わせる木造の小屋。 建築家は必ずしも香りを選ぶことはできないかもしれないが、心地よい香りのする素材(プラスチックや革などではなく、天然木)を選んだり、良い香りを引き出すようなユーザーアクティビティを許可したりすることはできる(例えば、キッチンを隠すのではなく、オープンキッチンのレイアウトで本格的な調理をすることで、古くから快適さの象徴である食べ物の香りが家中に充満するようにする)。

持続可能な設計では、パッシブ換気と自然空調はエネルギーを節約するだけでなく、空間の感覚的な質を高める。 天気の良い日に開け放つことができる建物は、屋内と屋外の境界を曖昧にする。穏やかなすきま風を感じたり、窓から鳥のさえずりが聞こえたり、外の刈り取られた草の香りがしたり。 こうした体験は日常生活を豊かにする。 内部温度を一定に保つ高い熱質量の壁、暑い気候でも快適に座れる日陰のベランダ、噴水の水が空気を冷やし、心地よいゴボゴボという音と湿度を加える蒸発冷却の中庭(伝統的なイランやインドに見られる)など、バイオクライマティック建築は、しばしば伝統的な手法に頼っている。 模範的なプロジェクトのひとつが、ジンバブエのイーストゲート・センターで、シロアリ塚のパッシブ冷却をモデルにしたオフィスビルである。大きな換気シャフトと重い壁を使って夜間の冷気を取り込み、熱気を排出しながら、最小限の空調で快適さを維持している。 ここで働く人たちは、快適さだけでなく、空気の自然な感触にも注目している。厳しいエアコンの風はなく、ただ日とともに「呼吸」するバランスのとれた環境なのだ。

温熱の快適さは触感とも交差する。 石の ベンチに座れば、体から熱を奪うので、文字通り体を冷やすことができる。 サウナに木が使われるのはこのため(火傷せずに座れるから)だが、冷却用の噴水は大理石から削り出すこともできる。 デザインにおいても、これらの素材の熱特性を知ることで、例えば、暖かくて居心地の良いアルコーブ(おそらく木張り)と涼しいアルコーブ(石張り)を好みに合わせて作ることができる。 同じ建物でも、ある人はひんやりとしたテラゾーの床を歩き、ある人は温かみのあるカーペットに足を沈める。

目に見えない性質として、湿度と空気の新鮮さも忘れてはならない。 ある程度の湿度が保たれている(乾燥しすぎていない)建物は、より快適に感じられることが多い。乾燥しすぎた空気(冷房が効きすぎたオフィスによくある)は、鼻や肌を刺激する。 室内植物や水場を利用したり、建物を密閉しすぎないようにしたりすることで、このバランスを保つことができる。 そしてもちろん、空気の質を確保すること、つまり有毒ガスがないこと、十分なろ過や自然交換を行うことは、文字通り私たちの健康や認知機能に影響を与える。 官能的な建築はウェルネス・デザインと相性が良い。空気は視覚的なものと同じくらい魅力的であるべきだ。

つまり、空気、匂い、温度に注意を払うことで、建物は活気のない箱から包み込むような雰囲気に変わる。 たとえ私たちが無意識のうちにしか認識していなかったとしても、こうした要素が空間を真に快適なものにしたり、記憶に残るものにしたりするのだ。 ツムトールが言うように、最高の建築は「人間の生活の痕跡を同化」し、それらに敏感に反応することができる。 柔らかな空気の流れ、素材や環境のブーケ、温もりの感触など、建築家が目に見えないレイヤーを作ることで、人間のあらゆる感覚を 呼吸し、包み込む空間が生まれるのだ。

完全な人間体験のためのデザイン

建築とは、身体、心、魂といった人間全体を対象とするものである。 私たちが発見したように、五感を意識したデザインは、見るだけでなく、感じ、聞き、 記憶する、あらゆる次元の環境をもたらす。 この多感覚的なアプローチは、単なる様式的なトレンドではなく、私たちが神経系全体を使って空間を知覚していることを認識した、人間中心の基本的なデザインへの回帰なのである。 多くの人にとって、建築の未来は、先鋭的な視覚的フォルムによってではなく、空間が提供する体験の質、つまり、いかに幸福を促進し、感情を刺激し、五感を通じて意味を生み出すかによって定義されることになるだろう。

センサリー・デザインは、包括性と「感覚の平等」に向かう道でもある。 多感覚に働きかける空間は、より多くの人々が利用しやすい傾向がある。 例えば、弱視の人は床に触覚的な手がかりがあり、豊かな音響フィードバックがある建物(テクスチャー通路のある盲学校に見られるような)の方がナビゲートしやすいかもしれません。 特定の刺激に圧倒される可能性のある自閉症の人は、制御された音響と柔らかな照明の切り替えで設計された空間に快適さを見出すかもしれない。 大胆な視覚的コントラスト、明瞭な音響、特徴的な匂いは感覚の喪失を補い、記憶を呼び起こすことができる。 すべての年齢層と神経タイプに対応するデザインとは、感覚的なニーズを考慮することである。例えば、図書館には、落ち着きを必要とする人のために柔らかな照明で音を抑えた読書室を設ける一方、他の人のために日当たりの良い風通しの良いラウンジを設けるかもしれない。 ある建築家が指摘しているように、「世界は、知的創造性と物質的・触覚的なものに対する人間的親和性のバランスをとる、精神的で有意義な空間を切実に必要としている」のである。 言い換えれば、時に過度に頭脳的であったり、純粋にプラグマティックなデザインが何十年も続いた後、私たちは魂のこもった空間を切望しているのだ。

多感覚的な空間をデザインすることは、それ自体のために複雑さを加えることではなく、意図性と信憑性を高めることなのだ。 建築家は、大気の作曲家や振付師のように考える必要がある。 ペーター・ツムトールが「アトモスフィア」という概念で説明しているように、共鳴するのは全体的なムードである: 「私たちは感情的な感性によって雰囲気を感じ取る……ほんの一瞬のうちに、その場所についてこのような感覚を抱くのだ」。 この感覚は、すべての感覚入力が同時に相乗効果を発揮することで生まれます。 成功したデザインは、これらの入力を、平和、活気、尊敬、または楽しさという首尾一貫した感覚に変換する。 視覚、聴覚、触覚、空気など、すべての要素が調和したとき、その雰囲気は手に取るように感じられ、力強くなる。 ツムソーが言うように、「記憶と感情に残る」のだ。 お気に入りの部屋に降り注ぐ光、床板のきしみ、窓から香る夏の匂い。 私たちの好きな建築は、私たちの感覚を刺激し、記憶の豊かな背景となるため、まさに人生の瞬間の舞台となる。

実際、感覚的な建築を目指す動きは、教育や専門的な実践にも影響を及ぼしている。 建築家が「感覚ツールキット」を開発することが求められている。チェックリストや設計ガイドラインを作成し、プロジェクトがあらゆる段階(騒音や風のパターンを考慮した敷地計画から、材料の選択、照明デザインまで)で各感覚に配慮して対応できるようにするものだ。 先進的な企業の中には、静かな場所と激しい音、暑い場所と寒い場所、重要な視線やタッチポイントを示す感覚図など、文字通り図面に感覚をマッピングしているところもある。 神経科学アカデミーは、異なる脳タイプ(神経型、神経変性型)が環境刺激にどのように反応するかという研究を通じて、神経科学と建築を橋渡ししている。 このニューロ・アーキテクチャーという新分野は、直感的に正しいと感じる設計上の決定を検証するために科学的洞察を用いている。例えば、自然の音に触れることでストレスホルモンが減少することを確認したり、特定の光のスペクトルが概日リズムをサポートし、入院患者の睡眠を改善することを確認したりする。 デザインブランドや建築基準(WELL認証など)は、音響的快適性、生物親和的要素(自然との視覚的・嗅覚的なつながり)、温熱的快適性、嗅覚的快適性といった感覚的基準を、建物の品質を測る尺度として明示的に含むようになっている。

このことは、建築家やデザイナーにとって何を意味するのだろうか? それは、自分のパレットを広げるということだ。 デザイン・レビューの際にレンダリング図を見るだけでなく、こう問いかけるのだ: ここを歩くとどう感じるだろうか? ちょっとした音や反響はあるだろうか? 太陽の光で温められたとき、素材の匂いはどうだろうか? 目隠しをした人は、触覚や聴覚を通してこの空間を理解できるだろうか? このような問いを立てることで、私たちはデザインを二次元の美学から完全な感覚への没入へと押し進める。 これは必ずしもコストがかかるとは限りません。多くの場合、思慮深い選択であり、時には自制心(例えば、窓を閉めるのではなく風を取り入れるなど)が必要です。 また、コンセプトの初期段階から他の人たち(音響エンジニア、照明デザイナー、ランドスケープアーキテクト(香りや植物の質感など))と協力することで、すべての感覚的な側面を総合的に開発することもあります。

最終的な目標は、人間の精神を養う環境である。 デジタル体験やバーチャル・リアリティがますます浸透している現代において、建築の手触りのある具体的な現実は、かけがえのないものを提供してくれる。 建築家の隈研吾が言うように、かつて私たちは建築を映像メディアのスペクタクルとして扱っていた時代があった。 建築家は、このような五感のために設計することが求められるでしょう」。 確かに、スクリーンの向こうに隔離された後、人々は群衆のざわめきを聞き、空気を感じ、木の匂いを嗅ぎ、荒いレンガに触れることのできるリアルな空間を欲している。 ダニエル・リベスキンドが情熱的に言うように、「私たちは頭だけでなく、体も持っている……体現しているのだ。

五感を使ってデザインするということは、生活のためにデザインするということだ。 それは、自然界の豊かさと人間の知覚の多様性を反映した空間を創造することです。 そのような空間は、より記憶に残り、より愛され、そして多くの場合、より持続可能なものになる傾向があります(人々が長い時間をかけて価値を見出し、大切にするデザインでなくて、何が持続可能なのでしょうか? 未来を築くにあたり、建築環境は最終的に人間の体験の舞台であることを忘れてはならない。 五感に働きかけることで、私たちはその体験を豊かにし、建築を、その場所で完全に、感覚的に生きているということの意味と再び結びつける。 そうすることで、見栄えだけでなく心地よさも感じられる建築、つまりデザインと生活がシームレスに絡み合う、人間の完全な体験のための建築を創造するのです。