建築とは、単に建物を設計することではなく、その時代の価値観、技術、課題を反映するものである。 世界大戦、特に第一次世界大戦と第二次世界大戦は建築の発展に大きな影響を与え、建築家は革新と伝統的なデザインの再考を余儀なくされた。 これらの紛争は、都市の形を変え、新しい素材や技術を導入し、今日まで響き続けるスタイルに影響を与えた。

歴史的概観

世界大戦が建築に与えた影響は、急速な工業化と都市化が顕著だった20世紀初頭まで遡ることができる。 第一次世界大戦は、都市の破壊と軍事インフラの必要性から、建築家が新たな社会的ニーズに対応せざるを得なくなり、大きな変化をもたらした。 戦後の平和と安定への願望は、機能性と簡素さを強調したバウハウスなどの運動に代表される、建築における楽観主義の波をもたらした。

第二次世界大戦は、こうした傾向をさらに強めた。 ロンドンやベルリンなどの都市が大空襲を受けたため、復興の必要性が急務となった。 焦点は復興だけでなく、鉄やコンクリートといった新素材を優先するモダニズムの原則にも向けられた。 時代の切迫感から、建築家たちは実用的であるだけでなく、希望と再生の象徴となるようなデザインを試みた。

建築様式の定義

世界大戦は、当時の社会政治情勢を反映した様々な建築様式の出現につながった。 モダニズムが支配的なスタイルとして台頭し、すっきりとしたライン、開放的な空間、装飾の拒絶を特徴とした。 ル・コルビュジエのような建築家たちは、欠乏の時代に不可欠な機能的な居住空間のアイデアを推進した。

対照的に、第二次世界大戦後は、生々しいコンクリート構造と大胆なフォルムで知られるブルータリズムが台頭した。 ブルータリズムは多くの場合、手頃な価格の住宅や公共建築物の必要性への対応と見なされ、力強さと耐久性を連想させた。 これらの様式は単なる美的選択ではなく、より広範な文化的シフトと、紛争で傷ついた世界における新たな始まりへの願望を表していた。

変化の触媒としての戦争

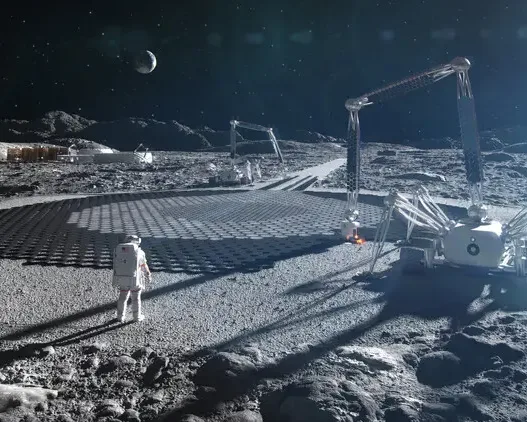

戦争には、現状を打破し、建築を含むさまざまな分野に急速な変化をもたらすユニークな能力がある。 戦時中は、伝統的な設計プロセスが、必要性に駆られた革新的な解決策に道を譲ることが多い。 例えば、第二次世界大戦中にプレハブ構造が開発されたことで、帰還兵や爆撃で避難した市民のための迅速な住宅ソリューションが可能になった。

さらにこの時期、建築へのテクノロジーの統合も加速した。 新素材や建築技術の使用は、軍事的な必要性から影響を受け、後に民間建築に応用される開発へとつながった。 このような軍と民間のデザインの融合は、建築環境を一変させただけでなく、空間の設計や利用方法にも影響を与えた。

紛争時の建築家の役割

世界は常に紛争によって形作られてきたが、2つの世界大戦は建築に大きな影響を与えた重要な出来事だった。 これらの世界的な出来事は、政治的・社会的景観を一変させただけでなく、建築様式、都市計画、社会的ニーズに大きな変化をもたらした。

第一次世界大戦への建築的対応

第一次世界大戦は、軍事的な紛争以上のものであり、建築を含む生活の多くの側面における変化のきっかけとなった。 戦争によって多くの都市が廃墟と化し、復興や設計に新たなアプローチが必要とされたため、革新的な建築運動や都市空間の再評価が起こった。

重要な建築運動

第一次世界大戦後、社会の価値観の変化を反映して、さまざまな建築運動が起こった。 なかでも注目すべきは、芸術と技術の融合を目指したバウハウス運動である。 ドイツで創設されたバウハウスは、華美なデザインを排し、すっきりとしたラインと実用的なフォルムを好み、機能性とシンプルさを強調した。 このアプローチは、戦争の荒廃と効果的な復興の必要性に取り組む社会に共鳴した。 同様に、ミニマリズムと装飾の排除を特徴とするインターナショナル・スタイルも、この時期に具体化し始めた。 これらの動きは近代建築の基礎を築き、その後の数十年間、数え切れないほどのデザインに影響を与えた。

復興と都市計画

第一次世界大戦による荒廃は、都市計画の見直しを必要とした。 ベルギーのイーペルのように平坦化された都市は、建築家やプランナーにとって白紙の状態だった。 ヴィジョナリーたちは、都市を単なる生活の場としてではなく、社会的な幸福を育む環境として考え始めた。 都市計画家たちは、緑地、交通網の整備、コミュニティスペースなどを設計に取り入れるようになった。 より人間中心のアプローチへのシフトは、都市が住民の心身の健康をサポートする必要性を認識し、今後何世代にもわたって都市開発の指針となる原則を確立した。

住宅とインフラへの影響

戦争は住宅とインフラにも大きな影響を与えた。 多大な人命損失と経済的苦難の中で、手頃な価格の住宅が緊急に必要とされた。 そのため、大量生産される建築方法と資材が開発された。 標準化された住宅というコンセプトが生まれ、より迅速な建設が可能になり、帰還兵とその家族を収容できるようになった。 建築家たちは鉄筋コンクリートや鋼鉄などの新素材を試し始め、建設プロセスを加速させただけでなく、以前は想像もできなかったような革新的なデザインを可能にした。

重要な建築作品

この時期、多くの重要な建築作品が登場し、デザインにおける新しいアイデアやアプローチが示された。 1929年にル・コルビュジエによって設計されたヴィラ・サヴォワは、インターナショナル・スタイルの原理とモダニズム建築の考え方を体現している。 その開放的な間取りと自然との融合は、生活空間に対する考え方の変化を反映している。 同様に、ドイツのワイマール市の再建は、戦争のトラウマの後、コミュニティと帰属意識を育む建築の可能性を強調した。 これらの例は、建築家がいかに当時の課題に創造的に対応し、破壊を機会に変えたかを示している。

未来のデザインへの第一次世界大戦の遺産

第一次世界大戦が建築に残した遺産は、今日でも明らかである。 装飾よりも機能性を重視すること、コミュニティを第一に考えた都市計画、建築資材の革新などはすべて、この激動の時代から生まれたものだ。 建築家は、自分たちの役割を建物の創造者としてだけでなく、社会の形成者でもあると考えるようになった。 この視点の転換は、現代のデザイナーが持続可能性、都市密度、適応可能な空間の必要性といった問題に取り組む中で、現代建築にも影響を与え続けている。 第一次世界大戦の余波から得た教訓は、建築が単なる美学にとどまらず、私たちの社会の社会構造において重要な役割を果たし、私たちがどのように暮らし、働き、互いに影響し合うかを形成していることを思い出させてくれる。

結論として、第一次世界大戦は建築における変革のきっかけとなり、機能性と社会的妥当性を優先する動きにつながった。 この時期に見られた反応は、社会的ニーズと建築の革新との間に深い関係があることを明らかにし、近代建築の基礎を築いた。

二度の世界大戦は、世界の社会的・政治的景観だけでなく、建築の構造も劇的に変化させた。 各国が戦争という大きな試練に取り組む中、建築家やエンジニアは革新を余儀なくされ、印象に残るような新しい建築様式や工法を生み出した。 この研究では、第二次世界大戦中の建築イノベーションを検証し、軍事的ニーズ、技術の進歩、効率性の追求が、建築手法にどのような変革をもたらしたかを明らかにする。

第二次世界大戦中の建築イノベーション

第二次世界大戦は、紛争の時代であっただけでなく、建築における創造性と問題解決が激しく行われた時代でもあった。 各国が資源を動員する中、建築は戦争努力と絡み合い、戦後の世界に影響を与える革新につながった。

建築技術の発展

戦争の緊急性は、建設技術の急速な進歩につながった。 エンジニアや建築家は、砲撃や過酷な条件に耐える建物の必要性に駆られ、新素材の実験を始めた。 鋼鉄やコンクリートがより広く使われるようになり、より強く耐久性のある構造物が生まれた。 軽量素材の導入は、戦時中に極めて重要だった建設工程のスピードアップに貢献した。 鉄筋コンクリートのような技術革新は、機能的であるだけでなく、時の試練や破壊に耐える建物の創造を可能にした。

軍事的ニーズの影響

第二次世界大戦中、軍の要求は建築デザインに大きな影響を与えた。 建物は、兵舎、病院、司令部など、特定の目的を念頭に建設されることが多かった。 効率性と機能性が最優先されるようになり、装飾よりも実用性を優先した設計が行われるようになった。 建築家たちは、よりミニマルな美学を採用し、すっきりとしたラインと実用的なレイアウトを好むようになった。 この実用主義的なアプローチは、緊急の軍事的ニーズを満たすだけでなく、シンプルさと効率性を賛美する後の建築運動への道を開いた。

プレハブ化と大量生産

この時代の最も重要な技術革新のひとつは、プレハブ化と大量生産の台頭だった。 兵士や労働者のための迅速な住宅ソリューションが求められる中、建築家たちはモジュラー工法に注目した。 部材をオフサイトで製造し、現場で素早く組み立てることができた。 この方法は建設時間を大幅に短縮するだけでなく、廃棄物を最小限に抑えることができた。これは、戦時中の臨機応変の精神に深く合致する原則であった。 戦時中のプレハブ建築の成功は、戦後の市民生活、特に手ごろな価格の住宅建設に採用されるきっかけとなった。

当時の象徴的建造物

第二次世界大戦は、耐久性と革新性を象徴する多くの象徴的な建物を生み出した。 その顕著な例のひとつが、米軍の膨大な拡張に対応するために設計されたペンタゴンである。 その特徴的な形と大きな規模は、効率性と組織化という軍の必要性を反映している。 もうひとつの例は、飛行場や補給廠など、戦争のために建てられた多くの仮設建築物で、新素材や建築技術の有効性を示している。 これらの建物は、多くの場合仮設ではあるが、建築における急速な拡張と適応性の可能性を示した。

戦後の建築トレンド

第二次世界大戦がもたらした革新は、戦後の重要な建築トレンドへの道を開いた。 機能性と効率性の重視は、新しい世界のために設計を始めた建築家たちに影響を与え続けた。 ミニマリズムと工業素材に重点を置いたインターナショナル・スタイルが台頭。 戦時中に学んだ教訓を反映し、建物はよりモダンになり、装飾は少なくなった。 戦争の荒廃から復興する必要性から、建設が増加し、それに伴って楽観主義と先見の明の精神が生まれ、20世紀半ばの都市景観が形成された。

その結果、第二次世界大戦中の建築の革新は、当時の課題への対応であっただけでなく、将来の設計思想に影響を与える変化のきっかけともなった。 技術の進歩からプレハブ化の台頭まで、この激動の時代の教訓は、逆境に立ち向かう創造性と回復力の力を思い起こさせながら、現代の建築に響き続けている。

戦後建築におけるモダニズムの役割

世界大戦後、建築界は大きな変貌を遂げ、モダニズムと呼ばれる運動が勃興した。 この様式は、戦争による破壊と幻滅への応答として現れ、伝統的な形式から脱却し、現代生活の現実を反映した新しいアイデアを採用することを目指した。 モダニズムは単なる建築様式ではなく、建築物の設計や施工方法、そして社会における捉え方に影響を与える哲学でもあった。

モダニズムの定義

モダニズムとは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて興った文化運動であり、伝統からの意図的な脱却と、新しい技術、素材、手法の採用を特徴とする。 工業化、都市化、社会的価値観の変化によって急速に変化する世界を反映しようとした。 建築においては、装飾性よりも機能性を重視し、シンプルで幾何学的なフォルムとオープンな空間を強調した建物を作ることを意味した。 建築家ルイス・サリバンによる有名な言葉「形態は機能に従う」は、モダニズムの理念を要約したものである。

主要人物と貢献

モダニズムを形成した重要人物は何人かおり、それぞれが建築に忘れがたい足跡を残すユニークなアイデアやデザインを提供している。 最も影響力のある人物の一人はル・コルビュジエで、彼は住宅を「生活する機械」と考えた。 フランスのヴィラ・サヴォワなど、彼の設計は、モダニズム建築の重要な要素となったピロティ(支柱)の使用、平らな屋根、開放的な間取りを例示している。 もう一人の重要人物、ヴァルター・グロピウスは、芸術と技術を統合し、集団的創造性を重視するバウハウス学派を創設した。 ドイツのデッサウにあるバウハウスの建物など、彼のデザインは機能と美学の融合を示すことで、何世代もの建築家に影響を与えた。

戦争の荒廃に対するモダニズムの対応

世界大戦による破壊は、都市環境の再考を必要とした。 都市は廃墟と化し、復興が急務となった。 モダニズムは現実的な解決策を提供した。鉄鋼やガラスといった革新的な素材を使って新しい建物を建設することで、復興をより迅速かつ効率的に行うことができたのだ。 この時期には、戦争で家を失った人々に手ごろな価格の居住空間を提供するための社会住宅プロジェクトも台頭した。 この時代に登場したインターナショナル・スタイルは、ミニマルな形態と装飾の欠如が特徴で、統一感と未来への希望を促進した。

モダニズム建築の事例研究

モダニズム建築の具体例を研究することで、これらの原則が実際にどのように適用されたかが明らかになる。 たとえば、ミース・ファン・デル・ローエとフィリップ・ジョンソンが設計したニューヨークのシーグラム・ビル。 1958年に完成したこの建物は、洗練されたガラスのファサードとエレガントなプロポーションで、シンプルさと機能性というモダニズムの理想を体現している。 もうひとつの重要な例は、オスカー・ニーマイヤーとルシオ・コスタが設計したブラジリアだ。 1960年代に建設されたこの都市は、都市計画とモダニズム建築の大胆な実験であり、未来的な建物はブラジルの進歩と近代化への願望を象徴している。

モダニズムへの批判と進化

その革新性にもかかわらず、モダニズムは長年にわたって批判にさらされてきた。 ミニマリズムを強調するあまり、場所の感覚や人間のスケールを欠いた無機質な環境になってしまうという意見もある。 ジェーン・ジェイコブズのような批評家は、より人間中心の都市デザインへのアプローチを提唱し、コミュニティの重要性や都市生活の複雑さを強調した。 これに呼応するように、建築家たちはモダニズムの原則を地域の伝統や文化的背景と融合させ、しばしば「ポストモダニズム」と呼ばれるものへと発展させた。 この進化は、社会における建築の役割に対するより幅広い理解を反映したものであり、建築物は優れた機能を果たすだけでなく、そこに住む人々の心に響くものであるべきだと認識されている。

その結果、モダニズムは戦後の建築を形成する上で極めて重要な役割を果たし、より良い未来を目指すと同時に、紛争の結果と格闘する社会を反映した。 主要な人物の貢献、都市の課題への革新的な対応、そして現在も続く批評とその原則の進化を通して、モダニズムは建築史の重要な一章であり、今日の建築環境についての考え方や設計に影響を与えている。

世界は、特に世界大戦という激動の出来事の影響を受けて、建築の風景に大きな変化を見てきた。 これらの世界的な紛争は、政治的境界や社会構造を変えただけでなく、都市環境にも消えない痕跡を残した。 都市が戦争によって壊滅的な打撃を受けるにつれ、都市空間の再建と再設計の必要性が最重要視されるようになった。 この研究では、世界大戦が都市景観に与えた多面的な影響を探り、紛争がどのように都市計画を再構築し、建築運動に刺激を与え、新たな公共空間の創造を促したかを検証する。

世界大戦が都市景観に与えた影響

戦争はしばしば変化のきっかけとなるが、世界大戦も例外ではなかった。 これらの紛争で都市が被害を受けたり破壊されたりしたため、再建の必要性から、都市設計や建築に対する革新的なアプローチが生まれた。 この変革は、都市計画の根底にある哲学から緑地の導入に至るまで、さまざまな側面に及んでおり、人間中心のデザインへのシフトを反映している。

都市再生への取り組み

世界大戦後、多くの都市が復興という困難な課 題に直面した。 荒廃への対応として登場した都市再生イニシアチブは、戦争で荒廃した地域を活性化させることに焦点を当てた。 こうしたプロジェクトは、老朽化した建物を、人口の増加や社会的ニーズの変化に対応できる近代的な建築物に建て替えることを目的としていることが多い。 たとえば、ロンドンやベルリンなどの都市では、戦後の復興にインフラの復旧だけでなく、機能性と社会福祉を重視した新しい住宅開発が行われた。

こうした取り組みには、政府機関、建築家、コミュニティ・リーダーの協力が不可欠だった。 その目的は、実用的であるだけでなく、地域社会の感覚を育む空間を創造することであった。 住宅地、商業地、レクリエーション地が調和して共存できるような複合開発が重視されるようになった。 このアプローチは、緊急の住宅需要を満たすだけでなく、地域経済の活性化と住民の生活の質の向上を目指した。

都市計画思想の変化

世界大戦は、都市計画の哲学に大きな変化をもたらした。 都市が破壊されたことで、都市はどのように機能すべきかが見直され、既存の都市配置の不十分さが強調された。 プランナーは、アクセシビリティ、モビリティ、さまざまな都市要素の統合を優先するようになった。 この時期には、過去の硬直的で階層的なデザインから、より流動的で適応性の高い都市形態へとシフトしていった。

特筆すべき変化は、主要な交通手段として自動車がますます重視されるようになったことだ。 効率的な道路網と駐車施設の必要性が都市のデザインを形成し、しばしば歩行者に優しい空間が犠牲になった。 しかし、この変化はまた、歩行者やサイクリストのニーズと車両交通のバランスをとることの重要性を認識させ、持続可能な都市計画という現代のコンセプトの基礎を築いた。

緑地と公共空間

世界大戦による荒廃も、緑地や公共空間への関心を高めた。 都市が再建されるにつれ、公園、庭園、広場は都市デザインに不可欠な要素となった。 それらは、都市住民に重要なレクリエーション空間を提供するだけでなく、荒廃に直面したときの希望と再生のシンボルとしての役割も果たした。

都市環境に緑地を取り入れることは、市民の健康と幸福を向上させる方法と考えられてきた。 公園の設計には、都市生活の喧騒から逃れられる静かな隠れ家を作りたいという願望が反映されていることが多い。 パリやニューヨークなどの都市は、この時期に公共公園を拡張し、再設計されたビュット・ショーモン公園やセントラルパークの再活性化など、象徴的な空間を作り出した。

ブルータリズムの台頭

戦後に台頭した建築運動の中で、ブルータリズムは生々しく飾り気のないコンクリート構造を特徴とする独特のスタイルとして登場した。 過去の華美な様式への反動もあり、当時の社会的理想を反映したもので、機能性と素材への誠実さが強調された。 ブルータリズム建築は、戦後の復興精神を反映し、力強さと耐久性を追求することが多かった。

ブルータリズムは、市民会館、教育機関、集合住宅にその表情を見出した。 ボストン市庁舎やロンドンのバービカン・センターなどがその代表で、大胆な幾何学的形態と建築の社会的目的へのコミットメントを表現している。 両極端になりがちだが、ブルータリズムはそれまでの建築の傾向から重要な一歩を踏み出し、都市の課題に革新的な解決策をもたらしたいという願望を強調した。

長期的な都市開発戦略

世界大戦後、各都市は、社会のニーズの変化を考慮に 入れた長期的な都市開発戦略を採用し始めた。 こうした戦略は、社会、経済、環境の各要因を計画プロセスに組み込むことで、持続可能な成長に焦点を当てることが多かった。 都市が拡大するにつれ、プランナーは、人口増加や気候変動な ど、将来の課題に対応できる枠組みを作る必要性を認識した。

この先見的なアプローチにより、インフラ、住宅、 公共サービスの向上を目指した包括的な都市政策が策定された。 都市は、バランスの取れた発展を確保するため、ゾーニング 法や土地利用規制を導入し始めた。 持続可能性と回復力を重視することが都市開発の重要な要素になり、その後の数十年間、都市の成長と変化への取り組み方に影響を与えた。

要するに、世界大戦は都市景観の変革を促し、革新的な建築運動を奨励し、計画哲学を再構築し、コミュニティの幸福を優先させたのである。 このような変化の反響は、現代の都市デザインに共鳴し続け、歴史が私たちの建築環境に与える永続的な影響を思い起こさせる。

まとめ 教訓と将来への提言

建築の物語は、特に世界大戦のような激動の時代において、人類社会のより広い物語と複雑にリンクしている。 こうした世界的な紛争は、政治的な景観を再構築しただけでなく、建築環境にも消えない足跡を残してきた。 この影響を振り返る上で、これらのコースが建築実践の未来をどのように導くことができるかを考えることは極めて重要である。

建築の進化を振り返る

建築は常に時代を映す鏡であり、文化的願望と社会的課題の両方を反映してきた。 世界大戦は変化の起爆剤となり、資源不足と機能的な構造物の緊急な必要性という制約のもと、建築家は革新を余儀なくされた。 例えば、第一次世界大戦後のモダニズムの台頭では、シンプルで実用的なものへとシフトしていった。 ドイツのバウハウスのような建物は、この動きを象徴するもので、装飾よりも機能に重点を置いた。 同様に、第二次世界大戦は新素材と新技術の使用を促し、鉄鋼とコンクリートの普及につながった。

振り返ってみると、それぞれの建築の進化が、デザインのレジリエンスと適応性についての教訓を含んでいることがわかる。 長期的な持続可能性を考慮しながら、目先のニーズに応える空間づくりに注力することは、建築哲学の重要な一部となっている。

紛争がデザインに与え続ける影響

紛争は今日も建築の実践を形成し続けている。 戦火に見舞われた地域では、建築家はしばしば、文化的アイデンティティや記憶を尊重しながらコミュニティを再建するという困難な課題に直面する。 バルカン戦争後のサラエボのような都市の復興は、デザインがいかに癒しと和解を促進できるかを示している。 プロジェクトでは、物理的な建造物の修復だけでなく、社会的なつながりや文化遺産の再生も優先される。

さらに、紛争が都市計画の再評価につながることも多い。 戦後の都市は、アクセシビリティやコミュニティスペースの重要性について学んだ教訓を取り入れることが多く、交流や包括性を促すデザインにつながる。 このように紛争がデザインに及ぼし続けている影響は、建築家が自分たちが仕事をする社会政治的背景に敏感であり続けること、そして自分たちの作品がコミュニティと共鳴することを確実にすることの必要性を強調している。

紛争後の建築における持続可能性

気候変動が大きな脅威となっている今日の世界では、過去の紛争から学んだ教訓がこれまで以上に重要になっている。 建築における持続可能な実践は勢いを増しており、環境と社会の両方の課題に対するレジリエンスの必要性が強調されている。 紛争後の復興は、当初から持続可能な設計原則を統合するまたとない機会となる。

例えば、紛争から復興しつつある地域では、グリーンビルディングの手法が用いられており、エネルギー効率や環境への影響を重視したコミュニティの再建が可能になっている。 ルワンダなどのプロジェクトは、持続可能な建築がいかに健康的な生活環境をもたらし、地元の材料や労働力を通じて経済発展を促すかを示している。 持続可能性を重視することは、当面のニーズを満たすだけでなく、より強靭な未来への道を開くことにもなる。

平和構築における建築家の役割

建築家は平和構築、特に紛争後のシナリオにおいて重要な役割を担っている。 建築家の仕事は、建物を作るだけでなく、対話を促進し、文化的背景を理解し、多様な人々のニーズに応えることにある。 地元コミュニティを設計プロセスに巻き込むことで、建築家は共通の価値観や願望を反映した空間を創造し、所有意識や帰属意識を育むことができる。

その顕著な例が、イラクのような地域における学校や公共スペースの再建であり、そこでは建築プロジェクトが包括性と協調性を優先している。 これらの空間は機能的であるだけでなく、社会的交流や地域社会の結束を促す希望のシンボルとなる。 こうして建築家は、分断された社会における癒しと和解を促進するためにそのスキルを駆使し、変革の担い手となるのである。

建築の未来についての最終的な考察

建築の未来を考える上で、過去の教訓を認識することは極めて重要である。 紛争とデザインの相互作用は、適応性、持続可能性、コミュニティへの関与の重要性を強調してきた。 今後、建築家はこれらの原則を受け入れ、自分たちの作品が社会に積極的に貢献するようにすべきである。

気候変動から社会的不平等に至るまで、世界的な課題には、実用的かつ先見性のある革新的な解決策が求められている。 紛争に対する建築的対応の豊かな歴史を活用することで、未来の建築家は、緊急のニーズに応えるだけでなく、回復力、持続可能性、平和を促進する空間を創造することができる。 建築の未来は、人々を鼓舞し、癒し、ひとつにまとめ、過去の傷を克服し、より明るく包括的な明日への道を切り開く能力にある。