L’architettura procede generalmente a ondate che seguono i grandi cambiamenti storici: guerre, boom economici, progressi tecnologici e cambiamenti culturali. Gli anni ’50, il primo decennio completo dopo la seconda guerra mondiale, sono stati un periodo in cui architetti, urbanisti e governi di tutto il mondo hanno dovuto rispondere alla stessa domanda urgente: come ricostruire città, case e vita pubblica in modo rapido, economico e con idee nuove? Questa pressione ha portato alla nascita di linguaggi progettuali e metodi di costruzione che ancora oggi modellano i nostri skyline urbani: una fede più forte nella funzionalità e nella chiarezza (Stile Internazionale), sistemi di edilizia collettiva e sperimentazioni di prefabbricazione, nonché l’uso pubblico del cemento e del vetro, considerati sia moderni che necessari. Questi elementi – urgenza, standardizzazione e richiesta morale di una vita migliore – definiscono gli anni ’50 e determinano il tono dei decenni successivi.

Anni ’50: pragmatismo postbellico e ascesa del modernismo

Contesto globale: ricostruzione dopo la distruzione

Gli anni ’50 non furono caratterizzati da capricci stilistici, ma da un’urgente ricostruzione. Le città di gran parte dell’Europa e dell’Asia erano state devastate fisicamente ed economicamente; i governi avevano bisogno rapidamente di alloggi, infrastrutture e nuovi edifici pubblici. Questa urgenza favorì approcci razionalizzabili e scalabili: pianificazione sistematica, componenti standardizzati e uso diffuso di cemento armato e acciaio. Gli architetti che prima della guerra sostenevano le idee moderne trovarono ora incarichi ufficiali e progetti sociali su vasta scala per metterle in pratica. Questa situazione postbellica accelerò la diffusione globale dei principi modernisti, un tempo appannaggio degli ambienti d’avanguardia.

Gli interessi umani e politici hanno trasformato l’architettura in qualcosa di più di una semplice forma: l’architettura è diventata uno strumento di politica sociale. La carenza di alloggi ha spinto i governi nazionali e municipali a costruire interi quartieri in pochi anni anziché in decenni; i vincoli economici hanno costretto i progettisti a privilegiare l’efficienza e la ripetibilità. Nel blocco sovietico e nell’Europa occidentale, questa situazione ha portato a diverse varianti politiche della stessa soluzione tecnica: nella Europa orientale la prefabbricazione di grandi pannelli, mentre in quella occidentale un mix di prefabbricati, alloggi comunali e palazzi popolari a molti piani. Entrambe le soluzioni puntavano più alla rapidità e alla scala che alla maestria artigianale.

La nascita dello stile internazionale

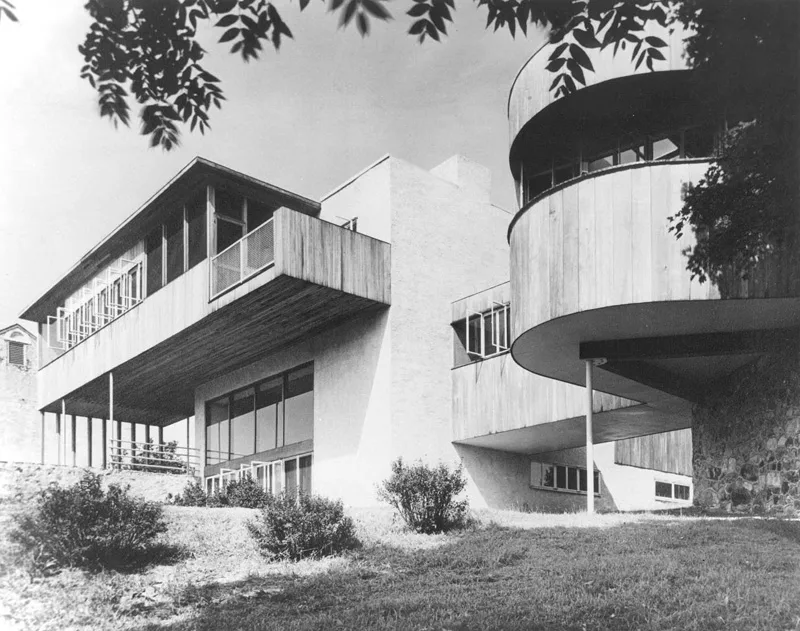

Lo stile internazionale, denominato e canonizzato negli anni ’30 da Philip Johnson e Henry-Russell Hitchcock, acquisì grande visibilità nel dopoguerra perché si adattava al periodo di ricostruzione grazie alla sua chiarezza formale e alla fiducia nei nuovi materiali. Le caratteristiche distintive di questo stile sono le superfici piatte, le decorazioni minimaliste, le pareti divisorie in vetro e la convinzione che l’aspetto della struttura e la sua funzione debbano determinarne l’estetica. Negli anni ’50 questo linguaggio non era solo estetico: in molti paesi era uno strumento pratico per produrre in modo rapido e comprensibile uffici, scuole, ospedali e abitazioni. Musei, aziende e governi hanno adottato il suo aspetto sobrio e anonimo come simbolo lungimirante della vita moderna.

Tuttavia, lo stile internazionale non era un risultato unico e omogeneo. Negli anni ’50 si trasformò in forme che riflettevano le caratteristiche regionali: i caldi mattoni e le proporzioni umane di alcuni edifici del Nord Europa, gli esperimenti scultorei in cemento armato dell’Europa meridionale e dell’America Latina e le pragmatiche torri di vetro e acciaio dei centri urbani americani in espansione. La cosa più importante era la fede fondamentale nell’ordine razionale, nei dettagli standardizzati e nell’espressione onesta dei materiali.

Architetti importanti e opere significative

Alcuni architetti degli anni ’50 erano già attivi prima della guerra e ora occupavano posizioni di rilievo su piattaforme più ampie. Le esperienze di Le Corbusier nell’edilizia sociale si concretizzarono nell’Unité d’Habitation di Marsiglia (1947-1952). Si trattava di una “città” verticale composta da appartamenti e strutture comuni, che divenne sia un prototipo che un modello controverso per la vita del dopoguerra. La portata e il programma del progetto divennero un punto di riferimento per le discussioni sulla vita collettiva del dopoguerra e sulle responsabilità morali degli architetti.

Allo stesso tempo, questo decennio è stato teatro anche di simbolici fallimenti che hanno insegnato dure lezioni. Il complesso residenziale Pruitt-Igoe di St. Louis (completato a metà degli anni ’50), inizialmente accolto con entusiasmo come esempio di edilizia sociale moderna, è andato rapidamente in rovina e ha guadagnato notorietà con la sua demolizione nel 1972; il destino di questo complesso è diventato il simbolo delle conseguenze sociali indesiderate di una pianificazione dall’alto verso il basso e di soluzioni tecniche scollegate dal contesto locale e dalla manutenzione a lungo termine. La storia di Pruitt-Igoe ha costretto architetti e urbanisti a confrontarsi con l’interconnessione tra design, politica e sistemi sociali.

Materiali e tecniche di costruzione dell’epoca

Il cemento armato, le strutture in acciaio e le facciate continue in vetro sono termini tecnici degli anni ’50. Il cemento ha garantito velocità, flessibilità strutturale ed efficienza in termini di costi, consentendo la realizzazione di campate più lunghe e nuovi tipi di edifici, dai ponti autostradali ai condomini. La prefabbricazione, come le case in legno in kit nel Regno Unito o i grandi sistemi di pannelli in calcestruzzo nell’Europa centrale e orientale, è diventata una soluzione mainstream per far fronte alla carenza di materiali e alle limitazioni della manodopera. Queste tecniche hanno prodotto anche risultati estetici: il calcestruzzo a vista e le ripetizioni modulari sono diventati gli aspetti caratteristici di quel decennio.

Anche le tecniche di costruzione si sono evolute nel corso di questo processo: la produzione in fabbrica dei componenti, i flussi di lavoro di assemblaggio in cantiere e la codifica dei dettagli standard hanno ridotto la necessità di manodopera qualificata e accelerato i tempi di consegna. In cambio, la consegna più rapida e il costo unitario inferiore comportavano una minore personalizzazione e, nella maggior parte dei casi, problemi di manutenzione a lungo termine che emergevano solo dopo dieci o vent’anni. L’ottimismo tecnico degli anni ’50 conteneva quindi i semi delle discussioni che sarebbero emerse in seguito in materia di durata, esigenze degli utenti e ristrutturazione.

Edilizia sociale e progetti urbani

Gli alloggi sociali hanno dominato l’agenda dell’architettura pubblica degli anni ’50. I governi hanno stanziato fondi per costruire grandi complessi, palazzi a più piani e interi quartieri progettati per sostituire i quartieri di baracche bombardati o per ospitare la popolazione in rapida crescita del dopoguerra. Il modello Unité di Le Corbusier, i prefabbricati comunali in Inghilterra e i sistemi di pannelli di massa nell’Unione Sovietica sono l’espressione di questa volontà politica: l’edilizia abitativa è una responsabilità pubblica e l’architettura è uno strumento pubblico. Il successo di questi progetti ha mostrato grandi differenze a seconda della continuità dei finanziamenti e di quanto le amministrazioni locali e i pianificatori abbiano saputo integrare la vita quotidiana nei loro progetti.

Le lezioni tratte dalla vita reale degli anni ’50 sono ancora valide oggi. Nei luoghi in cui gli investimenti e la manutenzione civile sono costanti, molti progetti abitativi postbellici sono diventati quartieri longevi; nei luoghi in cui la manutenzione, il contributo della comunità o i servizi sociali sono insufficienti, nonostante le intenzioni inizialmente progressiste, gli edifici sono andati in rovina. Gli anni ’50 ci insegnano una lezione chiara: la scala e la tecnologia possono fornire rapidamente un gran numero di alloggi, ma sono le infrastrutture sociali e la gestione a lungo termine a rendere gli alloggi umani nel tempo.

Anni ’60: sogni utopici e cruda realtà

Lo spirito dell’esperienza nella forma urbana

Gli anni ’60 sono iniziati con urbanisti e architetti convinti che tutte le città potessero essere riprogettate come macchine coerenti per la vita moderna. In Brasile, l’inaugurazione di Brasilia nel 1960 rese visibile questa convinzione su scala nazionale: progettata da Lúcio Costa e costruita da Oscar Niemeyer, la nuova capitale era stata concepita come un progetto globale in cui strade, ministeri, complessi residenziali e paesaggi funzionavano come un’unica visione. Che se ne apprezzi o si critichi la rigidità, Brasilia ha determinato il decennale interesse per esperienze urbane che promettevano efficienza, simbolismo e rapidità.

Oltre alle capitali in costruzione, emersero anche progetti speculativi che ridefinivano il concetto stesso di città. A Tokyo, Kenzō Tange propose una mega struttura lineare che attraversava la baia per far fronte alla crescita. Si trattava di un coraggioso passaggio a una forma urbana espandibile dal carattere radiale, che univa i sistemi modernisti alla sensibilità giapponese. Sebbene non siano state realizzate, queste proposte erano importanti perché consideravano la città come un organismo progettabile e sviluppabile, e questo divenne la metafora urbana fondamentale del decennio.

Brutalismo: filosofia, forma e reazione

Se gli anni ’50 hanno normalizzato il modernismo, gli anni ’60 hanno reso pubblico e politico il suo aspetto più grezzo, il brutalismo. Sostenuto da critici come Reyner Banham e scoperto dagli architetti legati al Team 10, il brutalismo inquadrava la “realtà dei materiali”, la leggibilità della struttura e il suo scopo sociale non solo come un aspetto estetico, ma anche come un principio etico. Gli edifici in cemento grezzo, dalla massa accentuata e dalla circolazione stratificata, promettevano chiarezza e serietà civile, in particolare per le università e il governo. Questa pretesa etica è fondamentale per comprendere perché questo stile sia diventato così diffuso in quel decennio.

Le stesse caratteristiche hanno suscitato una reazione immediata. Con l’usura del cemento, i ritardi nella manutenzione e la trasformazione della ristrutturazione dall’alto verso il basso in una questione burocratica, le opere brutaliste, per quanto ambiziose, sono state definite scoraggianti o antiurbane. Le accese discussioni sul municipio di Boston riflettono questa trasformazione: progettato come espressione di un ordine civile trasparente, l’edificio è stato da allora oggetto di un ciclo di elogi e critiche. Le rivalutazioni odierne mostrano che il pendolo sta oscillando di nuovo: le critiche non sono scomparse, ma la nuova generazione riconosce l’ambizione pubblica che si cela dietro il cemento.

Megastrutture e concetti modulari

L’immaginazione degli anni ’60 non era mai stata così fervida come nei megastrutture, enormi costruzioni in cui la vita poteva essere sospesa, modificata e ampliata. Il progetto Plug-In City di Archigram immaginava un’infrastruttura scheletrica in cui le unità abitative, i servizi e la mobilità potevano essere sollevati e sostituiti con delle gru; questa città era concepita più come una piattaforma tecnologica vivente che come una forma fissa. Questa immagine era pop, sfacciata e molto seria nel suo intento di adattarsi a un mondo in rapida evoluzione.

Il gruppo giapponese dei Metabolisti ha dato a questa adattabilità una metafora biologica. Il progetto di Tange per la baia di Tokyo e i progetti del gruppo proponevano città metaboliche, in grado di sostituire le proprie parti senza perdere la propria identità, attraverso capsule, servizi modulari e strutture espandibili. Habitat 67 a Montreal, trasformando la logica delle unità prefabbricate impilabili dell’Expo ’67 in vere e proprie abitazioni, ha reso concreto e fotogenico il sogno della megastruttura. Questi lavori hanno spinto l’architettura a immaginare la crescita, la manutenzione e il rinnovamento non come idee secondarie, ma come azioni progettuali fondamentali.

Architettura e movimenti sociali

Gli anni ’60 sono stati un decennio in cui i cittadini si sono opposti ai pianificatori. Il libro di Jane Jacobs del 1961 ha dato voce alle esperienze urbane quotidiane e ha armato le comunità per opporsi ai piani di rinnovamento distruttivi e alle autostrade urbane. Le “rivolte delle autostrade” a New York, San Francisco, Boston e in altre città hanno costretto a fare i conti con il potere, lo sfratto e i costi reali dell’efficienza. L’architettura non si è sviluppata nel vuoto, ma è stata discussa nelle strade, nei tribunali e nelle riunioni di quartiere.

I movimenti studenteschi e giovanili, dai campus della Columbia alle università giapponesi, hanno aggiunto un’altra dimensione a questo processo. Le azioni di occupazione, le proteste contro la guerra e l’attivismo per i diritti civili hanno ridefinito la pianificazione degli spazi, della sicurezza e della trasparenza delle istituzioni. Alla fine del decennio, con l’opera Design with Nature (Progettare con la natura) di Ian McHarg, è emerso il movimento ambientalista. Questo libro ha ridefinito la pianificazione intorno ai sistemi ecologici e ha gettato le basi per l’urbanistica paesaggistica e le infrastrutture verdi di oggi. Di conseguenza, è emerso che l’architettura deve rispondere non solo ai clienti e alle regole, ma anche alla vita pubblica, alla politica e al pianeta.

Progetti importanti e impatto globale

Se volete vedere gli edifici che hanno attraversato il decennio, iniziate dalla Yoyogi National Gymnasium di Tokyo. Il tetto sospeso con cavi metallici che Tange completò per le Olimpiadi del 1964 incarnava una nuova espressione poetica strutturale: i ponti si trasformavano in edifici, l’ingegneria veniva celebrata come identità nazionale. Sempre a metà degli anni ’60, il Salk Institute di Louis Kahn a La Jolla trasformò la sua monumentale tranquillità in uno spazio dedicato alla scienza, combinando una struttura meticolosa con un cortile immerso nei pensieri, tagliato da un sottile ruscello che scorreva verso il Pacifico. Non erano solo forme, ma argomenti su come potevano essere percepite le istituzioni pubbliche.

Nel settore civile, il municipio di Boston ha portato il brutalismo al centro della vita municipale, mentre l’Expo ’67 ha esposto gli alloggi modulari di Habitat 67 come una vetrina e l’ingegneria geodetica del padiglione degli Stati Uniti ha attirato l’attenzione. Nelle Americhe e nel continente atlantico, le immagini e le discussioni degli anni ’60 si diffusero all’estero: capitali progettate da zero, disegni di mega strutture appesi negli studi, campus in cemento che sorgevano rapidamente. La lezione globale era duplice: l’architettura poteva disegnare nuovi mondi su scala urbana, ma questi mondi potevano svilupparsi solo se erano sostenibili, amati e responsabili nei confronti delle persone che li abitavano.

Anni ’70: crisi, ecologia ed estetica della controcultura

Recessione economica e austerità architettonica

Il decennio inizia all’ombra degli shock petroliferi e della stagflazione, e questo si percepisce nei riassunti che arrivano sulle scrivanie degli architetti. L’energia diventa improvvisamente un bene costoso, l’inflazione erode i bilanci e i lavori pubblici vengono sospesi o sottoposti a ingegneria del valore. In Gran Bretagna, la “settimana di tre giorni” e i continui blackout elettrici rendono concrete le restrizioni, mentre i rapporti dell’OCSE esprimono preoccupazione per l’inflazione e il rallentamento della crescita nel mondo industriale. Lo stato d’animo passa dall’espansione al risparmio: meno gesti grandiosi, buste più attente, maggiore attenzione ai costi operativi e ai costi di illuminazione. L’architettura inizia a considerare l’energia non solo come una bolletta, ma come un materiale di progettazione.

I risultati si vedono innanzitutto all’interno degli edifici. Gli uffici, un tempo illuminati da soffitti fluorescenti tutti uguali, iniziano a sostituire le lampade; i progettisti riscoprono la luce naturale e l’illuminazione funzionale come strategie di rendimento piuttosto che come ideali antiquati. Alla fine del decennio, anche le previsioni economiche indicano un indebolimento del settore edile e gli architetti parlano apertamente di una “crisi” che costringe le amministrazioni locali e gli operatori del settore a ripensare cosa e come costruire. Sta emergendo un’architettura più snella e tattica, che privilegia le prestazioni dell’involucro edilizio, la consegna graduale e il riutilizzo di ciò che le città già possiedono.

L’ascesa dell’architettura high-tech

A questa parsimonia si contrappone un diverso ottimismo: mostrare l’interno dell’edificio, trasformare la struttura e i servizi in architettura e progettare per l’adattabilità. Questa idea trova la sua sintesi nel 1977 al Centre Pompidou di Parigi. Questo edificio trasforma la circolazione e i canali in uno scheletro esterno codificato a colori e ridefinisce il museo come macchina pubblica. Immediatamente controverso e immediatamente attraente, questo edificio combina l’ethos della controcultura con un’ingegneria meticolosa.

In Inghilterra, il linguaggio architettonico matura come un mestiere disciplinato. Il Sainsbury Centre for Visual Arts, completato da Norman Foster nel 1978, crea uno spazio unico e flessibile per gallerie, insegnamento e vita sociale, inserendo la struttura e i servizi in un involucro sottile e funzionale. Richard Rogers porta avanti la logica “dall’interno verso l’esterno” nel Lloyd’s of London, completato nel 1978. Qui le scale, gli ascensori e i servizi sono spostati verso l’esterno per liberare lo spazio centrale, adibito a sala di contrattazione adattabile. La promessa dell’High-Tech non è la decorazione, ma la longevità attraverso il cambiamento; gli edifici sono strutture aggiornabili piuttosto che oggetti fissi.

Inizi verdi: Progettazione sostenibile precoce

Gli shock energetici non solo spengono le luci, ma danno anche il via a una cultura della ricerca. Architetti e ingegneri iniziano a testare superisolamento, tenuta all’aria e ventilazione con recupero di calore, spostando la domanda da “come possiamo aggiungere più energia” a “come possiamo ridurre il fabbisogno energetico”. Prototipi come la Illinois “Lo-Cal” House (1976) e la Saskatchewan Conservation House (1977) dimostrano che, combinando un rivestimento esterno accuratamente isolato con un ricambio d’aria controllato, il fabbisogno di riscaldamento può essere ridotto ben al di sotto del tradizionale. Queste piccole case diventano grandi idee che alimentano standard e pratiche che troveranno eco decenni dopo.

Allo stesso tempo, la cultura del design adotta le conoscenze relative all’energia solare passiva e alle forme sensibili al clima. Il libro di Edward Mazria del 1979, che riunisce regole pratiche, tabelle dell’angolo solare e tipi di sistemi, aiuta una generazione di professionisti a riflettere su orientamento, massa e ombreggiamento piuttosto che su gadget. Nel 1977, gli Stati Uniti istituiscono il Dipartimento dell’Energia, segnalando che la performance non sarà un hobby di nicchia, ma un progetto nazionale. Quella che era iniziata come una risposta all’emergenza è diventata un metodo che ha dato origine al movimento odierno degli edifici a impatto zero e passivi.

Regionalismo critico e identità culturale

Mentre una parte celebra la tecnologia universale, l’altra si interroga su come gli edifici possano appartenere al luogo in cui si trovano senza cadere nella pastiche. Questa teoria sarà denominata all’inizio degli anni ’80 da Alexander Tzonis, Liane Lefaivre e Kenneth Frampton, ma le sue basi, gettate negli anni ’70, sono già visibili: l’architettura moderna plasmata dal clima, dall’artigianato e dalla cultura locale. Questo argomento non è nostalgia, ma una moderata resistenza all’allontanamento dalla località, un invito alla modernità a parlare con un accento locale.

Le applicazioni nel Sud del mondo mostrano come ciò sia possibile. Il libro di Hassan Fathy, pubblicato nel 1969 e molto letto, trasforma le costruzioni in terra, i cortili e il raffreddamento passivo in un progetto sociale moderno, mentre mentre lo srilankese Geoffrey Bawa sviluppa il “modernismo tropicale”, che fonde in modo silenziosamente radicale la progettazione contemporanea con sezioni pronte per le piogge monsoniche, verande ombreggiate e bordi porosi. Alla fine del decennio, anche gli architetti indiani come Balkrishna Doshi e i suoi colleghi svilupparono ibridi simili, dimostrando che l’intelligenza contestuale può essere progressista piuttosto che miope.

Decadimento urbano e riutilizzo adattabile

Con la chiusura delle fabbriche e il calo delle entrate fiscali, molte città iniziano ad attraversare un periodo difficile. La crisi finanziaria di New York del 1975 diventa il simbolo dei tagli alla spesa pubblica e dell’instabilità urbana, mentre i quartieri pieni di magazzini e mercati inutilizzati rimangono inutilizzati. Tuttavia, questo declino porta con sé anche un nuovo approccio: riutilizzare ciò che è già disponibile, organizzare programmi misti e ricostruire la vita pubblica con piccoli passi invece che con mega progetti. A Boston, il Quincy Market del XIX secolo riapre nel 1976 come Faneuil Hall Marketplace. I lunghi capannoni vengono restaurati e trasformati in un vivace “mercato festivo”. Ciò dimostra che la conservazione non deve essere conservatrice, ma può essere un catalizzatore.

A New York, alla fine degli anni ’60 e negli anni ’70, l’occupazione dei loft di SoHo da parte degli artisti si è trasformata in un modello permanente di riqualificazione urbanistica e conversione di aree industriali in zone residenziali. Questo processo, iniziato per motivi di sopravvivenza (spazi economici, piani ampi, buona illuminazione), si è poi trasformato in uno scenario di sviluppo urbano che è stato adottato dalle città di tutto il mondo. Il riutilizzo adattivo degli anni ’70 era un approccio pragmatico piuttosto che dottrinario: risparmio energetico concreto, conservazione del carattere e riportare la vita civile in edifici già familiari alle strade.

Anni ’80: i colori audaci e le ironie del postmodernismo

Dal modernismo al postmodernismo allegro

L’atmosfera degli anni ’80 sembra un cambio di costume: dopo decenni di modernismo sobrio, gli architetti fanno un passo avanti verso il colore, la citazione e l’intelligenza. Un punto di svolta importante è la mostra “La presenza del passato” alla Biennale di Venezia del 1980. Qui, molti nomi, da Robert Venturi a Ricardo Bofill, presentano edifici che fondono ricordi classici con esigenze contemporanee. Il messaggio è semplice ma dirompente: la storia non è un peso, ma una cassetta degli attrezzi. Le decorazioni tornano, le facciate riprendono a parlare e gli edifici, invece di nascondersi dietro l’imparzialità, flirtano con il simbolismo.

Questo cambiamento non è solo visivo. È un cambiamento intellettuale e culturale che si oppone all’idea che un unico linguaggio universale debba adattarsi ovunque. L’architettura postmoderna considera le città come tessuti di significati; qui una cornice spezzata o un tocco di colore possono veicolare riferimenti locali, umorismo e critica. Il tono del decennio è volutamente plurale: molte voci, molti vocabolari e il desiderio di permettere agli edifici di esibirsi ironicamente davanti a un pubblico che ora comprende anche i mass media e la cultura del consumo.

Linguaggio architettonico e riferimenti storici

Mentre il modernismo dà importanza all’astrazione, gli anni ’80 riportano in auge le parole e la grammatica. I lavori di Venturi e Denise Scott Brown su Las Vegas offrono un nuovo vocabolario per la strada, distinguendo letteralmente la “anatra” dalla pragmatica “capanna decorata”. Questa distinzione permette ai designer di considerare le insegne, le superfici e i motivi applicati non come peccati da nascondere, ma come forme di comunicazione legittime. Una facciata può citare senza essere falsa; una linea del tetto può diventare un titolo.

Questo linguaggio emerge su scala grattacielo. L’AT&T Building (ora 550 Madison) di Philip Johnson incorona la sommità di una torre di granito con un enorme frontone spezzato in stile Chippendale, inviando un divertente saluto classico al centro di Manhattan. Questo gesto è al tempo stesso teatrale e serio: è l’argomentazione secondo cui l’architettura istituzionale può veicolare non solo un’elegante neutralità, ma anche la memoria culturale. Bofill attinge a un passato diverso e trasferisce assi e archi di trionfo in scala barocca agli alloggi sociali di Les Espaces d’Abraxas, dove la monumentalità fa da cornice alla vita quotidiana.

Grattacieli aziendali e consumismo

Le icone aziendali degli ultimi dieci anni interpretano il branding in chiave architettonica. Quando AT&T ha presentato il progetto di Johnson e Burgee, la notizia ha fatto scalpore ed è stata immediatamente definita “grattacielo postmoderno”. Ciò dimostrava che una campagna pubblicitaria di una sede centrale poteva comunicare con la stessa chiarezza dei simboli. Il granito, i frontoni e i dettagli di grandi dimensioni creavano un’immagine riconoscibile nel profilo: un logo tridimensionale. Questa visibilità ha poi dato luogo a accese discussioni in materia di ristrutturazione e conservazione, sottolineando quanto l’edificio fosse entrato con forza nella coscienza collettiva.

La cultura del consumo confonde il prodotto con l’edificio. Michael Graves trasferisce la tavolozza postmoderna dalle facciate agli scaldabagni: la teiera 9093, progettata nel 1985 per Alessi, ottiene un grande successo sul mercato di massa e dimostra come lo stesso linguaggio divertente possa vivere sia sui fornelli che nei quartieri cittadini. Questo passaggio è importante. Dimostra perché il postmodernismo non è solo una discussione professionale, ma viene percepito come un ampio cambiamento nello stile di vita: le hall delle aziende, gli atri dei musei e gli oggetti per la casa iniziano tutti a parlare con lo stesso tono brillante e ricco di riferimenti.

Personaggi importanti: Venturi, Graves e Bofill

Venturi (insieme a Denise Scott Brown) fornisce una base teorica a questo decennio. Imparare da Las Vegas ridefinisce la città come un paesaggio leggibile, in cui il simbolismo e il commercio quotidiano producono autentici indizi urbani. In pratica, il loro approccio privilegia piani leggibili, facciate comunicative e un’accettazione della banalità, che funge da antidoto al rigido universalismo. Le loro idee si diffondono negli studi e nei dipartimenti di pianificazione degli anni ’80, preparando il pubblico ad apprezzare edifici che sorridono mentre si spiegano.

Graves diventa il volto pubblico del movimento. Il Portland Building, completato nel 1982, trasforma un modesto grattacielo adibito a uffici in un manifesto civile, avvolgendolo con audaci blocchi di colore, pietre angolari e enormi ghirlande. La stessa sensibilità si ritrova nei prodotti Alessi, che introducono i motivi postmoderni a milioni di persone che non hanno mai visitato un museo di design. L’amore e la reazione arrivano in egual misura, ma questo lavoro dimostra che il calore, l’umorismo e la storia possono essere trasmessi allo stesso modo dai programmi istituzionali e dai prodotti di uso quotidiano.

Bofill porta il linguaggio nel dramma urbano. A Les Espaces d’Abraxas, fuori Parigi, il suo team crea un set scenografico di edilizia popolare composto da elementi classici (palazzo, arco, teatro) e li rimodella con materiali moderni. Il risultato è cinematografico e controverso, ma innegabilmente suggestivo; diventa uno sfondo cinematografico e un punto di riferimento per i designer che esplorano come la monumentalità e la memoria possano essere al servizio delle abitazioni ordinarie.

Reazioni e critiche

A metà del decennio, il partito è oggetto di critiche. Alcuni osservatori sostengono che il simbolismo superficiale mascheri le scarse prestazioni e che vi siano problemi relativi al rivestimento e alla manutenzione di alcuni edifici di alto profilo. Il simbolico municipio di Portland, dopo decenni, necessita di un importante intervento di ristrutturazione del rivestimento esterno e diventa un caso di studio su come i rivestimenti esterni ad alto impatto visivo debbano affrontare sfide quali la durata, l’umidità e l’energia. La lezione da trarre non è che giocare sia sbagliato, ma che le prestazioni non possono essere un ripensamento.

Anche dal punto di vista intellettuale il vento cambia direzione. Nel 1988 la mostra “Architettura decostruttivista” del MoMA riunisce una nuova corrente meno ironica e più frammentata, che trova la storiografia postmoderna troppo ordinata per un mondo complesso. Nel frattempo, le discussioni sulla ristrutturazione del 550 Madison Avenue portano a proteste e, infine, allo status di edificio storico protetto, a dimostrazione del fatto che anche le opere più teatrali del movimento sono diventate parte della memoria culturale della città. Il postmodernismo conclude il decennio sia messo in discussione che canonizzato: criticato per la sua superficialità, ma protetto per la sua importanza.

Anni ’90: globalizzazione, decostruttivismo e inizi digitali

Decostruttivismo e forme frammentate

Gli anni ’90 sono iniziati con la trasformazione delle precedenti teorie degli architetti in esperienze concrete. Le idee emerse intorno alla mostra “Architettura decostruttivista” del MoMA del 1988 — geometria frammentata, superfici dinamiche e desiderio di rompere con l’ordine classico — si sono trasformate da disegni e manifesti in cemento e acciaio. Questa trasformazione è percepibile nella Vitra Fire Station (1993), il primo edificio completato da Zaha Hadid. Si tratta di una composizione tesa, costituita da piani troncati che sembrano congelati nel mezzo del movimento. Alla fine del decennio, il Museo Ebraico di Berlino di Daniel Libeskind, con i suoi spazi vuoti, i tagli netti e i percorsi sconcertanti, ha trasformato la forma angolare in un racconto culturale, concretizzando l’assenza e la memoria. Queste opere hanno dimostrato insieme che l’architettura può essere sia astratta che emotiva e che le nuove forme possono veicolare complesse storie pubbliche.

Man mano che il linguaggio si diffondeva, “decon” smise di essere un’etichetta e divenne un insieme di strumenti. Gli architetti trasformarono la circolazione in una coreografia con linee spezzate, misero in scena la luce con volumi combinati e intensificarono la percezione dello spazio del corpo con pareti inclinate. L’obiettivo non era solo quello di scioccare, ma di riattivare la percezione. I visitatori non si limitavano a guardare questi edifici, li osservavano, camminavano lungo i loro bordi e sentivano la spinta dei loro bordi. Gli anni ’90 hanno dimostrato che questo stile poteva essere costruito su scala civile senza perdere il suo effetto acceleratore.

Simboli globali e architettura del marchio

Il Museo Guggenheim di Bilbao (1997) è stato un progetto che ha plasmato l’immaginario collettivo mondiale per un intero decennio. Le curve in titanio di Frank Gehry hanno conferito alla città basca un profilo affascinante e hanno contribuito alla nascita del cosiddetto “effetto Bilbao”, ovvero l’idea che gli investimenti culturali e un’architettura davvero originale possano catalizzare il turismo e la rinascita economica. Le analisi condotte da allora hanno misurato il suo impatto significativo sulla regione, sottolineando però che il successo di Bilbao non è dovuto solo alla forma, ma anche a una governance attenta, alle infrastrutture e alla programmazione. In ogni caso, Bilbao ha ridefinito le aspettative su ciò che un museo può fare per una città e sulla rapidità con cui un’immagine può diffondersi nel mondo.

La competizione simbolica non si limitava ai musei. I marchi nazionali e aziendali hanno preso piede con grattacieli altissimi e terminal di nuova generazione: le Petronas Towers (completate nel 1998) hanno conquistato per un breve periodo il titolo di edifici più alti del mondo, annunciando al mondo la modernità della Malesia; l’aeroporto Chek Lap Kok di Hong Kong (inaugurato nel 1998) ospitava un hub globale in un unico atrio; il profilo di Pudong a Shanghai si è rapidamente delineato con edifici simbolici come la Jin Mao Tower (1999) e l’Oriental Pearl Tower (1994/95). Queste strutture hanno funzionato come loghi su scala urbana: immediatamente riconoscibili, pronte per i media e collegate a nuovi flussi commerciali.

Il successo dei famosi architetti e l’ascesa del design d’autore

Con l’aumentare del numero di icone, i media hanno coniato un nuovo termine: “starchitect” (architetto-star). Dizionari e critici hanno utilizzato questo termine per definire quei designer la cui fama e notorietà hanno superato di gran lunga i confini della loro professione. I premi hanno rafforzato ulteriormente questo interesse: negli anni ’90 il Premio Pritzker è stato assegnato a nomi come Tadao Ando (1995), Renzo Piano (1998) e Norman Foster (1999), consolidando il canone degli architetti di fama mondiale, considerati garanzia di qualità e interesse. Questa etichetta è sempre stata controversa, ma rifletteva una logica di mercato reale: le città e i clienti credevano che un nome potesse fare la differenza.

La fama improvvisa di Gehry dopo Bilbao ha reso queste dinamiche ancora più evidenti. Sondaggi e notizie lo hanno indicato come un punto di svolta della sua generazione e il dibattito si è esteso fino a chiedersi se i suoi progetti iconici arricchissero la cultura o fossero solo alla ricerca di appariscenza. Anche all’interno di questo contesto di fama, i principali architetti sostenevano che il valore pubblico e le prestazioni a lungo termine dovessero avere la priorità. Questa discussione è continuata fino agli anni 2000, con l’invecchiamento sbilanciato di alcuni progetti “iconici”.

Gli strumenti digitali entrano nel processo di progettazione

Dietro le nuove silhouette c’erano nuovi software. Tra la metà e la fine degli anni ’90, gli strumenti di modellazione e animazione 3D sono passati dagli studi alle attività quotidiane di architettura: 3D Studio MAX è stato lanciato per Windows nel 1996; Rhino 1.0 fu lanciato nel 1998 con la funzione di modellazione NURBS accessibile; il libro di Greg Lynn Animate Form (1999) fornì ai designer un vocabolario per forme continue e guidate digitalmente. Questi strumenti hanno facilitato l’iterazione, la verifica della luce e della struttura e il coordinamento dei disegni attorno a geometrie complesse: una rivoluzione silenziosa che ha cambiato ciò che è possibile disegnare, comunicare e costruire.

Lo studio di Gehry ha sfidato i limiti adattando la piattaforma aeronautica CATIA per progettare e realizzare con precisione industriale le facciate sinuose di Bilbao. Questa mossa ha anticipato i flussi di lavoro “dalla progettazione alla produzione” che sono emersi in seguito e ha portato alla nascita di Digital Project, uno strumento basato su CATIA specifico per l’architettura. Improvvisamente, gli architetti hanno potuto sostituire l’incertezza con i dati e inviare la geometria direttamente ai produttori e agli appaltatori. Il risultato non è stato solo la creazione di nuove forme, ma anche un nuovo contratto tra progettazione e produzione.

Architettura nell’economia globalizzata

L’economia degli ultimi dieci anni ha plasmato questo settore tanto quanto il software. L’Organizzazione mondiale del commercio, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, ha segnalato che il commercio globale si sarebbe espanso in modo regolamentato; a ciò hanno fatto seguito capitali, talenti e commissioni, in particolare in Asia e in Medio Oriente. Il quartiere finanziario di Pudong a Shanghai è stato scelto all’inizio degli anni ’90 per un rapido sviluppo e alla fine del decennio il profilo di questa zona testimoniava l’apertura della Cina al mondo. Gli studi di architettura hanno imparato a gestire team internazionali, a vincere concorsi a distanza e a consegnare rapidamente progetti adatti ai media e con un’elevata sensibilità al marchio.

Poi ci fu uno scossone: la crisi finanziaria asiatica del 1997-98 congelò i finanziamenti e smorzò gli entusiasmi, ricordando a clienti e progettisti che le icone erano ancora soggette ai cicli economici. I progetti in corso procedettero prestando maggiore attenzione ai costi, alla suddivisione in fasi e alla flessibilità: queste abitudini furono trasferite anche negli anni 2000, con l’esplosione della concorrenza globale e delle partnership pubblico-private. In breve, gli anni ’90 hanno combinato un mercato più ampio con una gamma di strumenti più ampia, creando i benefici contrastanti dell'”era delle icone” che è seguita.

Anni 2000-2020: crisi climatica, dati e nuovo materialismo

L’inizio del millennio ha ridefinito le priorità architettoniche. I rapporti hanno dimostrato l’impatto dei fabbricati sul consumo energetico e sulle emissioni, facendo sì che la scienza del clima passasse da elemento secondario a tema centrale dell’agenda e spingendo i progettisti a privilegiare le prestazioni a basse emissioni di carbonio e la riutilizzabilità adattabile piuttosto che l’appariscenza. Dall’inizio alla metà degli anni 2020, le valutazioni globali sono state inequivocabili: gli edifici e le costruzioni erano responsabili di circa un terzo della domanda energetica e di oltre un terzo delle emissioni di CO₂ legate all’energia e ai processi, e i progressi erano in ritardo rispetto al percorso richiesto dall’Accordo di Parigi. La definizione del ruolo dell’architettura si è ampliata, passando dalla modellazione della forma alla rimodellazione dell’impronta.

Allo stesso tempo, il calcolo si è trasformato da strumento di back office a assistente di studio. Il software ha unito la geometria alla fisica; i flussi di dati e la produzione digitale hanno reso meno netto il confine tra progettazione, produzione e fabbricazione. Nuovi materiali, dal legno massiccio ai polimeri semitrasparenti, hanno consentito di realizzare strutture più leggere e con minori emissioni di carbonio, mentre le normative hanno iniziato a consentire l’uso di questi materiali a livelli molto più elevati rispetto al passato. I migliori lavori di questo periodo riguardano più un’orchestrazione che un singolo gesto eroico: l’analisi delle prestazioni, le scelte della catena di approvvigionamento, il ripristino degli spazi pubblici e la salute umana sono stati inclusi nella progettazione fin dal primo giorno.

Parametricismo e progettazione algoritmica

Il pensiero parametrico definisce il design come un sistema di relazioni dinamiche: modifica la profondità della finestra e cambia la luce del giorno; modifica leggermente il disegno della facciata e il fabbisogno energetico risponde di conseguenza. Il termine “parametricità” è entrato in uso alla fine degli anni 2000, ma la sua applicazione più ampia è passata rapidamente dall’essere un manifesto a diventare un metodo, collegando i modelli ai motori di analisi e consentendo lo sviluppo congiunto di forma e prestazioni. Catene di strumenti come Rhino+Grasshopper e plug-in open source come Ladybug e Honeybee consentono agli architetti di collegare la geometria a simulazioni di luce solare ed energia convalidate nell’ambiente di progettazione, trasformando i file climatici in un feedback visivo immediato.

Negli studi e nelle aule, questo ciclo algoritmico ha cambiato la percezione della ripetizione. I progettisti ora provano decine di varianti per trovare una facciata che riduca il riverbero preservando il panorama o una posizione del nucleo delle scale che riduca il carico di raffreddamento. Questo cambiamento è tanto tecnico quanto culturale: le decisioni vengono discusse con i disegni e i pannelli di controllo, e il “migliore” viene testato non solo in base all’aspetto, ma anche in base all’aria, alla luce e al comfort.

Zero netto, case passive e certificati verdi

Il termine “net zero” è passato dall’essere una parola alla moda a diventare un obiettivo di lavoro con la pubblicazione di una definizione comune da parte del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti nel 2015: un edificio efficiente dal punto di vista energetico che produce, su base annua, tanta energia rinnovabile quanta ne consuma. Questo quadro è stato esteso a campus, portafogli e comunità, facilitando la definizione e la verifica degli obiettivi da parte dei proprietari. Parallelamente, i rapporti globali hanno sottolineato l’importanza di questo aspetto: la domanda energetica e le emissioni del settore edilizio hanno raggiunto nuovi picchi nel 2022, nonostante una leggera diminuzione della densità, a dimostrazione della necessità di aumentare la portata degli obiettivi.

La casa passiva ha offerto un approccio diverso ma complementare: prima ridurre la domanda, poi aggiungere fonti di energia rinnovabile. Le soglie di riscaldamento e raffreddamento ben note, pari a circa 15 kWh all’anno per metro quadrato per molti climi, concentrano la progettazione sull’ermeticità, l’isolamento continuo e la ventilazione con recupero di calore. I progetti utilizzano lo strumento PHPP per verificare le prestazioni e trasformano questi numeri rigorosi in edifici silenziosi e confortevoli con piccoli sistemi meccanici. Certificazioni come LEED, BREEAM, WELL e Living Building Challenge creano standard comuni per i clienti e le città, aggiungendo criteri più ampi di salute e sostenibilità, dalla trasparenza dei materiali e dall’uso dell’acqua all’equità e alla bellezza.

Produzione digitale e materiali intelligenti

Quando la logica del design incontra le macchine, nascono pezzi e forme troppo complessi per essere disegnati a mano e assemblaggi che sanno perché sono così. La DFAB House in Svizzera, collegata all’edificio di ricerca NEST dell’Empa, ha dimostrato che la modellazione robotica, gli stampi stampati in 3D e i pannelli computazionali possono produrre strutture non solo prototipali, ma realmente vivibili, più leggere ed efficienti dal punto di vista dei materiali. Ad Amsterdam è stato inaugurato un ponte in acciaio stampato in 3D che alimenta un “gemello digitale” con una rete di sensori, consentendo agli ingegneri di monitorare in tempo reale i modelli di sollecitazione, vibrazione e affollamento, effettuando la manutenzione sulla base di misurazioni anziché di stime.

Anche la gamma dei materiali disponibili si è ampliata. Le facciate a cuscino in ETFE utilizzate all’Allianz Arena di Monaco di Baviera garantiscono un’eccezionale trasparenza luminosa con un peso molto inferiore a quello del vetro e consentono di realizzare facciate luminose con una minore quantità di acciaio di sostegno. D’altra parte, i materiali “nuovi tradizionali” come il legno lamellare incrociato (CLT) sono maturati grazie alle modifiche normative: il Regolamento internazionale sull’edilizia 2021 ha riconosciuto i legni ad alta densità di tipo IV-A/B/C e ha autorizzato edifici in legno di 18, 12 e 9 piani rispettivamente. Questo ha dato il via libera legale a edifici a basse emissioni di carbonio su scala urbana.

L’impatto del lavoro sul campo e da remoto dopo la pandemia

Il COVID-19 ha ridefinito l’aria interna come forza trainante della progettazione. La guida si è trasformata in nuovi standard come ASHRAE 241-2023 per il controllo degli aerosol infettivi e, andando oltre la ventilazione “minima”, è passata a strategie che considerano la filtrazione, la distribuzione dell’aria e i tassi di distribuzione dell’aria pulita come criteri di progettazione di prima classe. Nei luoghi di lavoro, in molti paesi sono continuati i modelli di lavoro ibrido e a distanza, il che ha ridotto il tasso di occupazione giornaliero e ha spinto i proprietari a ripensare l’uso effettivo dei metri quadrati, alla ricerca di pavimenti flessibili, una migliore acustica e aree di collaborazione ricche di luce naturale.

Questi cambiamenti si stanno diffondendo a macchia d’olio nelle città. Alcuni grattacieli adibiti a uffici vengono ristrutturati o trasformati in abitazioni; molti campus seguono i principi WELL Health-Safety e simili per garantire la sicurezza degli utenti attraverso operazioni trasparenti. Parallelamente, la pianificazione della mobilità e della vicinanza — concetti come i quartieri dei 15 minuti e il “lavoro vicino a casa” — hanno suscitato interesse come strumenti di salute pubblica che fungono anche da strategie climatiche, combinando vita, lavoro e servizi con spostamenti più brevi e una vita locale più resiliente.

Il recupero dello spazio pubblico e dell’uguaglianza sociale nel design

Durante la pandemia, le strade hanno anche svolto una funzione di valvola di sicurezza. Le città hanno riorganizzato le corsie per consentire passeggiate, giri in bicicletta e pasti all’aperto, avvalendosi di risorse come “Strade per la risposta alla pandemia e la ripresa” della NACTO, che sottolinea l’importanza di una distribuzione equa e di tattiche di costruzione rapide. Il programma Open Streets di New York ha codificato molte di queste idee, trasformando i corridoi selezionati in spazi comunitari con regole relative ai partner, all’accessibilità e alle operazioni per tutto l’anno. La lezione da trarre è questa: quando la politica e la progettazione agiscono di concerto, interventi su piccola scala e a basso costo possono riprogrammare interi quartieri.

A lungo termine, le città mettono sullo stesso piano salute, clima e giustizia. I superblocchi di Barcellona, che hanno restituito le strade alla popolazione grazie alla riorganizzazione del traffico, sono stati studiati per il loro legame con la riduzione del rumore e dell’inquinamento e l’aumento del benessere; mentre i ricercatori chiariscono ulteriormente le prove, la direzione da seguire è chiara. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, più ampi, richiedono l’accesso universale a spazi verdi sicuri e inclusivi, ricordando agli architetti che lo spazio pubblico non è un lusso, ma l’infrastruttura della vita quotidiana.