Lorsque vous regardez un plan, vous ne voyez pas seulement des lignes et des pièces ; vous voyez les choix que feront les gens en matière de déplacement, de rencontre et de ressenti. Le plan est une prédiction des comportements. Il indique où nous nous arrêterons, où nous nous dépêcherons, où nous reviendrons et où nous nous attarderons. Les architectes l’avaient compris depuis longtemps, mais ces dernières années, la psychologie et les neurosciences ont donné une langue et des preuves à cette intuition : l’ordre façonne l’expérience.

Un plan est aussi une sorte d’histoire. Il code des valeurs telles que la confidentialité ou l’exposition, l’ordre ou le jeu, le contrôle ou la liberté, puis invite les utilisateurs à les mettre en pratique. C’est pourquoi lire un plan peut donner l’impression de lire dans les pensées. Nous ne nous contentons pas de déchiffrer les mesures, nous déchiffrons également les significations et les attentes gravées dans les murs, les seuils et les chemins.

L’origine conceptuelle du plan d’étage

Bien avant l’apparition du CAO et du papier calque, les constructeurs dessinaient leurs bâtiments sous forme de schémas. Dans l’ancienne Mésopotamie, les architectes gravaient leurs plans dans l’argile ; les temples et les maisons étaient cartographiés à l’aide de lignes simples qui peuvent encore aujourd’hui être interprétées comme des plans d’aménagement. Une tablette néo-babylonienne trouvée à Sippar montre le plan d’un temple, tandis que des tablettes datant de la période d’Ur III montrent les plans d’étage de maisons avec cour et pièces. Il ne s’agit pas seulement d’images, mais d’instructions opérationnelles indiquant où les murs doivent être construits, comment les pièces sont reliées entre elles, où les cortèges cérémoniels doivent passer. En d’autres termes, le « plan » est apparu comme un outil permettant de coordonner l’action collective.

La théorie de la Renaissance a transformé ce dessin pratique en un objet intellectuel. L’étude d’Alberti a systématisé les « éléments de ligne » en les associant à la géométrie et aux proportions des plans souhaités ; des siècles plus tard, les atlas de Durand ont comparé les plans à une échelle commune, transformant ainsi le plan d’aménagement en une sorte de catalogue. Lorsque les écoles modernes ont commencé à former des architectes, le plan d’étage était devenu à la fois un outil de conception et une forme de pensée — une carte abstraite de relations pouvant être abordées, comparées et développées de manière logique.

Architecture et comportement humain : une perspective historique

Au milieu du XXe siècle, les psychologues ont commencé à étudier les comportements dans des environnements réels. Les travaux de Roger Barker sur les « environnements comportementaux » ont redéfini les environnements comme des modèles orientant l’action : salles de sport, salles de classe, rues principales… Chacun d’entre eux avait des configurations qui déclenchaient des comportements spécifiques. Cela a permis de faire évoluer les débats sur le design au-delà du « style » vers des liens observables entre l’aménagement spatial et les actions réelles des individus.

Les urbanistes et les psychologues environnementaux y ont ajouté la dimension mentale. Kevin Lynch a montré comment les gens créent des cartes « visualisables » des villes, en privilégiant les routes, les contours et les points nodaux clairs ; Kaplan et ses collègues ont expliqué pourquoi les environnements sont perçus comme compréhensibles ou déroutants en fonction de leur cohérence et de leur lisibilité. La conclusion pour les plans est très claire : les dispositions qui clarifient les itinéraires et les points d’arrivée réduisent la charge cognitive, tandis que celles qui compliquent les itinéraires l’augmentent.

Des schémas à la sémiotique : pourquoi cette question est-elle importante ?

Un plan ne se contente pas d’organiser le mouvement, il communique également. Umberto Eco a défendu l’idée que l’architecture fonctionne comme un système de signes. Un plan « dit » quelque chose avant même qu’un choix définitif ne soit fait : une série de pièces communicantes (enfilade) exprime la hiérarchie, des couloirs en forme d’anneau expriment la confidentialité, tandis qu’un salon central ouvert exprime la collectivité. Les utilisateurs lisent ces messages et agissent en conséquence.

La sémiotique aide à expliquer pourquoi deux dispositions de même superficie peuvent être perçues différemment sur le plan éthique. Alors qu’un plan met en avant les coulisses et la scène, l’autre répartit équitablement la propriété. Ces interprétations ne sont pas subjectives ; elles sont codifiées et de plus en plus mesurables. Par exemple, l’analyse syntaxique spatiale, en associant les caractéristiques de configuration des plans aux modèles de rencontre et d’utilisation, permet aux concepteurs de tester « ce que signifie » un plan sur le plan comportemental avant sa construction.

Intérêt croissant pour la psychologie spatiale

Deux facteurs ont accéléré l’intérêt pour ce domaine : les recherches organisées et les intérêts pratiques. Au début des années 2000, l’Académie des neurosciences et de l’architecture a officialisé le lien entre les sciences du cerveau et le design, créant ainsi un forum où les découvertes des laboratoires rencontrent les décisions en matière de design. Les hôpitaux, les écoles, les bureaux et les logements bénéficient désormais de ces travaux, non pas parce qu’ils sont à la mode, mais parce qu’ils réduisent les erreurs, le stress et les coûts.

Les preuves continuent de s’accumuler. Les recherches sur l’orientation dans les hôpitaux montrent qu’une disposition spatiale plus claire et des repères améliorent la navigation et réduisent l’anxiété. Les recherches sur les bureaux en open space révèlent que l’acoustique et le zonage spatial ont un impact significatif sur la cognition et le bien-être. Même la hauteur du plafond peut déclencher différents modes de pensée, incitant les gens à adopter une réflexion abstraite ou axée sur les détails. Chacun de ces résultats se reflète d’abord dans le plan : les formes et les connexions que vous dessinez le premier jour peuvent rendre les gens plus audacieux, calmes, rapides ou coopératifs le centième jour.

Mémoire et mouvement : comment s’orienter dans l’espace ?

Cartographie cognitive et mémoire spatiale

Votre cerveau élabore constamment un plan silencieux, où que vous soyez. En reliant les itinéraires, les contours et les points d’arrivée, il crée une image mentale généralement appelée « carte cognitive ». Au plus profond du lobe temporal médian, des cellules spécialisées contribuent à ce processus de cartographie : les cellules « de lieu » s’activent à des emplacements précis, comme des repères sur une carte, tandis que les cellules « de grille » forment une grille répétitive qui fournit la distance et la direction à un rythme régulier. Ensemble, elles soutiennent les actions fondamentales qui vous permettent de savoir où vous êtes, d’où vous venez et comment vous rendre ailleurs.

Les choix de conception peuvent rendre cette carte interne claire ou floue. Des repères clairs et des séquences cohérentes réduisent l’effort de mémorisation, tandis que des couloirs flous et des intersections similaires augmentent la charge cognitive. Les termes utilisés par l’urbaniste Kevin Lynch (voies, bords, zones, nœuds et repères) peuvent facilement s’appliquer aux espaces intérieurs : un escalier bien placé est perçu comme un nœud, un changement de revêtement de sol comme un bord, et une série de galeries comme une zone. Lorsque ces éléments sont harmonisés, les gens créent des images mentales plus fortes et se perdent moins facilement.

Orientation dans les bâtiments et orientation dans les villes

Dans une ville, trouver son chemin dépend de la distance de visibilité et des repères extérieurs : ligne d’horizon, courbe d’une rivière, clocher d’une cathédrale. À l’intérieur des bâtiments, l’horizon s’effondre. La distance de visibilité diminue, les décisions doivent être prises plus rapidement et il faut mettre à jour sa carte à chaque porte et à chaque tournant. C’est pourquoi l’orientation à l’intérieur des bâtiments repose davantage sur l’architecture (la manière dont les chemins se connectent, la manière dont les seuils encadrent la vue) et sur une communication ciblée à travers des informations graphiques et tactiles. L’ouvrage classique d’Arthur et Passini aborde cette question comme un problème commun à la forme, aux signes et à l’aide verbale : le bâtiment et le système d’information doivent être conçus comme un tout.

Les indices intérieurs étant limités, la configuration est importante. Les recherches sur la syntaxe spatiale montrent que les gens se déplacent plus sûrement dans des configurations qui reflètent la structure générale des connexions locales. C’est ce qu’on appelle la « compréhensibilité » dans ce domaine. Lorsque les couloirs, les cours et les escaliers révèlent comment l’ensemble s’articule, les utilisateurs peuvent anticiper ce qui se trouve au coin suivant ; sinon, l’expérience se transforme en un labyrinthe composé de sections sans rapport les unes avec les autres.

Le rôle des couloirs, des seuils et des voies de circulation

Les couloirs ne sont pas seulement des tunnels ; ils constituent la colonne vertébrale de la carte mentale d’un bâtiment. Alignés sur des points importants et offrant des vues intermittentes sur les zones adjacentes, les couloirs fonctionnent comme de puissants « chemins » qui organisent la mémoire. Les couloirs qui tournent brusquement, se multiplient à des angles étranges ou cachent des intersections deviennent quant à eux des pièges pour la mémoire. La théorie de la syntaxe spatiale explique cela par la configuration : des itinéraires à la fois bien connectés localement et bien intégrés globalement favorisent les mouvements naturels et facilitent les choix rapides et précis.

Les seuils jouent un rôle délicat. Une ouverture élargie, une « traction » laissant entrer la lumière du jour ou un panorama encadré indiquent que vous entrez dans un espace différent sans perdre votre orientation. À l’inverse, les portes qui modifient votre orientation et obstruent votre champ de vision interrompent le flux du voyage. Les recherches établissant un lien entre la connexion (les endroits accessibles en un seul pas) et l’intégration (la place d’un espace dans l’ensemble du réseau) montrent pourquoi ces petites décisions de conception sont importantes : chaque seuil détermine s’il clarifie ou efface le modèle mental que les gens créent lorsqu’ils se déplacent.

Les modèles de conception qui facilitent (ou compliquent) la navigation

La lisibilité commence avant les panneaux. Une structure cohérente, une numérotation des pièces conforme à la géométrie réelle et des repères répétés aux points de décision permettent de lire le plan d’un seul coup d’œil. C’est alors que les systèmes graphiques remplissent au mieux leur fonction. Les directives en matière de services de santé sont très claires à ce sujet : la typographie, les couleurs, les pictogrammes et les repères tactiles doivent être cohérents, minimalistes et placés exactement aux endroits où les choix sont faits, jamais avant ou après. Lorsque l’architecture et la conception de l’information ne sont pas cohérentes, les gens hésitent, font demi-tour et demandent de l’aide, même dans des bâtiments familiers.

Dans les espaces intérieurs complexes tels que les hôpitaux, il a été prouvé que de meilleurs systèmes d’orientation contribuent à réduire le stress et à faciliter le bon déroulement des opérations. Des études soulignent l’effet combiné des repères architecturaux, des couleurs, des graphiques et des aides numériques : lorsqu’ils sont harmonisés, les visiteurs se déplacent plus rapidement et se sentent plus sereins. Même les données de navigation collectées de manière passive, telles que les demandes anonymes faites à l’application du campus, peuvent révéler les endroits où le bâtiment déroute les gens et ceux où le plan fonctionne bien. Considérez ces points problématiques non pas comme des erreurs des utilisateurs, mais comme des commentaires sur la conception.

Études de cas : aéroports, musées et hôpitaux

Les aéroports sont des laboratoires à haut risque en matière de navigation. Le système Amsterdam Schiphol, développé et reproduit par Mijksenaar, est réputé pour accueillir les passagers dès leur sortie du trottoir jusqu’à la porte d’embarquement à l’aide de panneaux simples et très contrastés, au moment précis où ils en ont besoin. Récemment, les aéroports ont recours à des études d’oculométrie pour déterminer ce que les passagers remarquent réellement et ce qu’ils ne remarquent pas, afin d’ajuster l’emplacement et la densité des informations des panneaux en conséquence. Ce principe peut s’appliquer à n’importe quel bâtiment public : testez le parcours du point de vue du visiteur et améliorez le plan en fonction des comportements mesurés.

Les musées montrent comment la forme elle-même peut être une carte. Au musée Guggenheim de New York, la rotonde en spirale et la descente vers la verrière transforment la visite en un parcours fluide et compréhensible ; comme l’ensemble peut être perçu comme une seule idée spatiale, vous savez toujours où vous vous trouvez dans le tout. Les recherches contemporaines sur l’aménagement des musées le confirment : lorsque les chemins principaux sont clairs et que les choix sont limités à des options significatives, les gens explorent davantage et demandent moins d’indications.

Les hôpitaux mettent en évidence le coût de la confusion. Les directives nationales en matière de santé considèrent l’orientation comme une infrastructure clinique et non comme une décoration, car une mauvaise orientation augmente l’anxiété, fait perdre du temps au personnel et retarde les traitements. Des études confirment que les caractéristiques intérieures et les stratégies d’orientation peuvent améliorer les performances et réduire le stress ; le plan du bâtiment est la première prescription. Des entrées claires, des vues intérieures nettes, des noms cohérents et des informations aux points de décision ne sont pas des mesures de branding, mais des mesures de santé.

Modèles émotionnels : comment les lieux influencent-ils les émotions ?

La psychologie des proportions dans une pièce

La proportion n’est pas neutre. Une légère modification de la hauteur ou de la largeur peut transformer une pièce en un lieu propice au calme, à la concentration ou à la sociabilité, car notre cerveau perçoit la taille et la forme comme des indices sur le type de pensées qui peuvent y être formulées. Des études montrent que les plafonds hauts ont tendance à susciter un sentiment de liberté et à encourager une réflexion plus relationnelle, axée sur la vision d’ensemble, tandis que les plafonds bas orientent les gens vers des tâches axées sur les détails. En d’autres termes, une même superficie peut stimuler différents états d’esprit en fonction de la dimension verticale que vous choisissez.

La perception de l’enfermement dépend également de ratios simples. À mesure que le rapport hauteur/largeur augmente, les gens rapportent un sentiment d’enfermement plus fort et, au-delà d’un certain seuil, le sentiment de bien-être diminue ; cependant, la transparence visuelle et la lumière peuvent compenser ce sentiment d’oppression. Des études contemporaines utilisant la réalité virtuelle et des mesures comportementales continuent de montrer que la hauteur du plafond et le sentiment d’enfermement modifient à la fois les jugements esthétiques et les tendances d’approche ou d’évitement. Cela prouve que le rapport modifie non seulement le style, mais aussi les émotions.

La culture et le contexte ajoutent des nuances. Dans des expériences comparant des participants allemands et sud-coréens, la même pièce rectangulaire a été « interprétée » différemment en fonction de son rapport longueur/largeur et de l’angle de vue. Cela n’invalide pas les tendances universelles, mais rappelle que le rapport n’est pas une formule que vous appliquez aux gens, mais un cadran que vous ajustez en fonction d’eux.

Lumière, couleur et ombre dans la conception des plans d’étage

La lumière du jour est un élément qui détermine l’humeur et régule l’horloge biologique. Au-delà de la luminosité et de la couleur, la lumière transmet un signal circadien qui aide à synchroniser le sommeil et l’éveil. Les directives internationales actuelles expriment cet effet biologique en termes mélanopiques, ce qui vous permet de planifier la durée d’exposition non seulement en fonction de la valeur lux sur la table, mais aussi en fonction de l’heure de la journée. Un plan qui place les pièces facilement éclairées par la lumière du matin dans les espaces ouverts et protège les chambres à coucher de la lumière vive tard dans la journée fonctionne en harmonie avec la biologie, et non contre elle.

La qualité est tout aussi importante que la quantité. Les normes européennes EN 17037 et IES LM-83 officialisent deux concepts qui sont au cœur de chaque projet : fournir suffisamment de lumière naturelle tout au long de l’année (autonomie spatiale en lumière naturelle) et contrôler l’excès (exposition annuelle à la lumière solaire). Par ailleurs, la science de l’éblouissement offre un moyen de tester si cette fenêtre spectaculaire est réellement gênante lorsqu’on la regarde ; l’indice d’éblouissement diurne reste un indicateur utile pour estimer la gêne causée par un ciel lumineux et les rayons du soleil. Ces outils permettent de relier les lignes du plan au confort humain avant le coulage du béton.

La couleur et l’ombre complètent le scénario émotionnel. De nombreuses preuves démontrent que la couleur peut influencer subtilement mais sûrement les émotions et la cognition. C’est pourquoi les décisions concernant les longs couloirs, les halls d’entrée et les coins focaux doivent harmoniser les nuances de couleur avec les fonctions. Enfin, l’ombre n’est pas l’ennemie de la lumière ; elle rend la lumière lisible. Les plans qui créent des zones d’ombre (recessions profondes, niches éclairées latéralement, seuils en couches) permettent aux yeux de se reposer et réduisent la fatigue causée par l’éblouissement. Utilisez les couleurs pour exprimer votre intention et les ombres pour humaniser la luminosité.

Plan fermé ou plan ouvert : sécurité ou liberté ?

Les espaces ouverts promettent flexibilité et connexion, mais le système nerveux humain a ses limites. Des études à grande échelle menées dans des bureaux montrent que le passage des cloisons aux bureaux ouverts réduit considérablement la collaboration en face à face et diminue la satisfaction, en grande partie à cause du bruit et de la perte d’intimité. Le résultat est paradoxal : lorsque tout est visible, les gens se réfugient dans leurs écouteurs et leurs messages. La liberté sans refuge se transforme en stress.

Les espaces clos ne sont pas mauvais ; lorsqu’ils sont utilisés à bon escient, ils constituent une mesure de sécurité. Les cadres de conception classiques axés sur la sécurité, tels que les espaces défendables et le CPTED, donnent également de bons résultats à l’intérieur des bâtiments : créez des chemins pour une surveillance naturelle, clarifiez les limites des espaces et contrôlez l’accès afin que les gens se sentent chez eux. Dans les maisons, cela signifie que vous pouvez ouvrir la cuisine sur le salon pour favoriser la vie sociale, tout en conservant des coins tranquilles grâce à des couloirs courts, des cloisons partielles et des portes qui se ferment complètement. Le secret n’est pas de choisir entre « ouvert » ou « fermé », mais d’utiliser les deux à la fois afin que les gens puissent choisir de s’exposer ou de se retirer.

Niveaux de sincérité : espaces privés et espaces publics

La plupart des logements fonctionnent mieux lorsqu’ils présentent une légère inclinaison de l’espace public vers l’espace privé. Christopher Alexander a appelé cela le « gradient d’intimité » : être accueilli à l’entrée, passer du temps dans les espaces de vie, se retirer dans les chambres. Lorsque cet ordre est perturbé (les chambres sont exposées à la vue depuis la porte d’entrée, les cuisines sont isolées au-delà de l’espace familial), la vie quotidienne se transforme en une série de compromis étranges. Un gradient net permet à l’hospitalité et à l’intimité de coexister sans friction.

La psychologie soutient également ce modèle. La théorie de la régulation de l’intimité d’Irwin Altman définit l’intimité comme un besoin dynamique — parfois nous voulons communiquer, parfois nous ne le voulons pas — et les bons environnements permettent aux gens de contrôler cet équilibre grâce à des portes, des virages, des seuils et des lignes de vue. Ajoutez à cela le duo classique mais indémodable « vue-refuge » (pouvoir voir l’extérieur sans être vu) et vous obtenez une logique d’aménagement : orientez les pièces communes vers la vue, les coins salon et les chambres vers le refuge, et reliez-les entre eux par des passages permettant aux gens de régler instantanément leurs contacts.

Maisons calmes, bureaux stressants

La conception sanitaire fournit des données concrètes sur les émotions douces. Les recherches révolutionnaires de Roger Ulrich ont montré que les patients opérés qui avaient vue sur des arbres se remettaient plus rapidement et avaient moins besoin d’analgésiques puissants que ceux qui avaient vue sur un mur blanc. C’est un signe précoce et certain que de petites différences environnementales peuvent modifier les résultats physiologiques. Des preuves ultérieures ont montré qu’un meilleur agencement, une vue et des chambres individuelles étaient associés à une réduction du stress et à des soins plus sûrs. Lorsque vous appliquez cela à votre maison, la leçon est simple : placez les chambres qui bénéficient de la lumière du jour et d’une vue agréable, et donnez à chaque personne une porte qu’elle peut contrôler. Calm a un plan.

En revanche, les bureaux augmentent généralement le stress involontairement. Les enquêtes et les études comportementales aboutissent à la même conclusion : les environnements ouverts nuisent à l’intimité acoustique et réduisent les interactions face à face, tandis que le bruit de fond augmente l’inconfort et la tension. Si vous devez utiliser un espace ouvert, vous devez créer de véritables salles silencieuses, séparer les zones bruyantes par des rangements et des vitres, et organiser les équipes en fonction de la charge de travail, afin que personne n’ait à lutter contre l’agencement des lieux pour pouvoir réfléchir. La liberté fonctionne mieux lorsqu’un refuge est toujours à portée de main.

Scénarios comportementaux intégrés à l’architecture

Conception pour les comportements attendus

L’architecture est pleine d’attentes. Le hall d’entrée d’une école attend des visiteurs qu’ils ralentissent, s’organisent et se mettent dans l’ambiance de la journée ; la réception d’une clinique attend des gens qu’ils fassent la queue, trouvent leur chemin et se calment. Les psychologues environnementaux qualifient ces moments stéréotypés de « réglages comportementaux » : des combinaisons stables de lieux, de moments et d’activités qui orientent de manière fiable les actions des gens. Cette façon de penser transforme la conception d’un décor en scénarisation : des entrées qui ralentissent les visiteurs, des couloirs qui mesurent le flux, des pièces qui encadrent la participation.

Le scénario a été écrit en partie à partir des possibilités qui montrent ce qui est possible en un coup d’œil. Il suggère de monter un escalier, de se reposer sur un banc, de s’asseoir sur un muret. L’idée classique de James J. Gibson est ici utile : les possibilités existent dans la relation entre le corps et son environnement. Ainsi, un plan comprenant de larges marches, une lumière chaude et un point d’arrivée dégagé ne se contente pas de rendre les escaliers « possibles », il en fait également un choix facile et probable.

La distance sociale est également prédéterminée. L’espacement des sièges et la taille des tables constituent un langage non verbal qui détermine à quelle distance nous nous tenons les uns des autres, à quel volume nous parlons et combien de temps nous restons. La théorie proxémique d’Edward T. Hall donne des noms à ces zones et rappelle qu’elles varient selon les cultures. Par conséquent, si nous ne réglons pas soigneusement les dimensions, le mobilier et les angles de vue, les aménagements qui conviennent à un groupe peuvent être gênants pour un autre.

Comment les systèmes encouragent-ils ou entravent-ils les interactions sociales ?

Les dispositions peuvent rendre les rencontres fortuites inévitables ou rares. Les recherches sur la syntaxe spatiale montrent que la manière dont les espaces sont reliés entre eux, c’est-à-dire le degré d’« intégration » d’un plan, prédit naturellement les endroits où les gens passent et se rassemblent. Les couloirs et les pièces qui reflètent la structure de l’ensemble sont plus faciles à lire et ont tendance à être des lieux de passage intense ; là où le passage est intense, la convivialité et la conversation suivent. Les concepteurs peuvent utiliser ces indices de configuration pour placer les rencontres là où elles seront utiles : à proximité des ressources communes, dans les grands espaces, le long des axes principaux.

Les liaisons verticales sont de puissants concentrateurs sociaux. Lorsque les escaliers sont centraux, visibles et agréables, ils ne se contentent pas d’augmenter l’activité physique, ils ajoutent également des rencontres rapides et informelles à la vie quotidienne. Des études de santé publique montrent que des panneaux simples et bien placés ainsi que des escaliers attrayants augmentent l’utilisation des escaliers, tandis que les directives de conception active encouragent la création d’escaliers plus larges et plus accueillants pour la circulation quotidienne. Un escalier « monumental » et communicatif dans un atrium sert souvent de scène sociale entre les étages.

Le mobilier complète le tableau. Une disposition circulaire ou semi-circulaire favorise les échanges, tandis que les rangées et les espaces étroits les entravent. Des études menées dans des classes et des groupes montrent à maintes reprises que la disposition et la distance influencent la participation. Cela prouve que de petits choix d’aménagement peuvent dynamiser ou freiner la vie sociale dans une pièce.

Espaces de pause, de transition et rituels

Les bons bâtiments respirent ; ils ne se balancent pas de l’extérieur vers l’intérieur. Les zones de transition — porches, vestibules, halls d’entrée, paliers élargis — créent une pente douce où nos pas, nos voix et notre attention peuvent changer. Des études contemporaines soulignent la manière dont ces zones intermédiaires organisent le mouvement et favorisent les contacts sociaux de courte durée. Les recommandations classiques en matière de design considèrent l’entrée comme le début du « gradient d’intimité » de la maison.

À l’intérieur, les petites pauses sont importantes. Un rebord de fenêtre au bout du couloir, un banc à côté de l’ascenseur, une niche devant la salle de réunion… Chacun de ces éléments permet aux gens de se reposer, de se rencontrer ou d’attendre sans gêner la circulation. Lorsque le plan prévoit ces micro-pauses tout au long des lignes de vue dégagées, le bâtiment donne une impression d’ordre et de courtoisie ; lorsqu’il les ignore, les gens créent des zones d’attente étranges dans les entrées et les couloirs. Le test le plus simple est expérimental : parcourez le couloir de bout en bout et notez les endroits où votre corps a envie de ralentir.

Les musées illustrent clairement ces enseignements. Les séries d’entrées qui forment un seuil tranquille devant les galeries — encadrant la première vue, adoucissant la lumière, clarifiant les options — réduisent la confusion et concentrent l’attention. Même dans les études de cas, la refonte des halls d’entrée et des systèmes d’orientation dans les zones où se trouvent ce type de transitions améliore la circulation et réduit la charge cognitive de la visite.

Conseils architecturaux et règles tacites

Sans nous en rendre compte, nous lisons les bâtiments. Les rampes, la hauteur des marches, les bords des comptoirs et les lignes de vue nous soufflent des instructions sur où nous arrêter, à quelle vitesse nous déplacer, si nous devons participer ou observer. Selon les termes de Gibson, il s’agit d’« affordances » (possibilités) — des opportunités d’action directement perçues par les gens — et donc les « messages » du plan ne sont pas des métaphores, mais des conseils pratiques intégrés à la forme.

Certaines astuces permettent d’améliorer la sécurité et la courtoisie. La théorie des zones défendables et les directives CPTED montrent comment la délimitation des zones, la surveillance naturelle et l’irrégularité des voies d’accès empêchent les incidents tout en incitant les utilisateurs quotidiens à se sentir responsables de leur environnement. Ce n’est pas le renforcement qui importe, mais la clarté : des limites et des paysages qui rendent les règles sociales compréhensibles sans aucun panneau.

D’autres astuces encouragent également les choix sains. Des observations réalisées dans les stations de transport, les bureaux et les campus montrent que les avertissements placés aux points de décision et les petites améliorations apportées à proximité des escaliers entraînent une augmentation mesurable de leur utilisation. Lorsque les escaliers sont facilement visibles et agréables à utiliser, ces avertissements sont encore plus efficaces. Cela prouve que l’architecture et l’information sont des éléments complémentaires.

Genkan japonais, salons européens, cuisines américaines

Au Japon, le genkan est un espace de transition conçu selon un rituel. Un sol bas et résistant (tataki) et une marche surélevée (agari-kamachi) délimitent la frontière entre la rue et la maison. On enlève ses chaussures, on enfile des pantoufles et on peut discuter brièvement avant de franchir le seuil. Il s’agit d’un élément architectural conçu pour favoriser la propreté, le respect et une hospitalité progressive. Le détail est minime, mais son impact sur le comportement est considérable.

Le salon européen était comme une scène située à l’avant de la maison. Aux XVIIIe et XIXe siècles, il servait à accueillir et à présenter les invités, en les séparant des pièces arrière plus intimes. L’étymologie révèle la fonction de cette pièce : dérivé du mot français « parler », le terme « parlor » désigne un salon, tandis que l’histoire sociale explique que cette pièce a perdu de son importance lorsque les familles ont préféré les « salons » moins formels, où la transition entre l’espace public et l’espace privé était plus douce. Ici, l’ordre établissait le statut et le protocole avant que quiconque ne prenne la parole.

Aux États-Unis, l’histoire de la cuisine est passée de l’arrière-plan au premier plan. Alors que la cuisine de Francfort des années 1920 considérait la préparation des repas comme un processus efficace, la vie américaine d’après-guerre a mis les cuisines au premier plan, les a fusionnées avec les salles à manger et les salons, puis a recentré la vie autour de l’îlot central de la cuisine. Des musées tels que le MoMA ou le Smithsonian ont suivi cette évolution, tandis que les débats actuels sur les cuisines ouvertes montrent comment un agencement peut favoriser la convivialité, mais aussi générer du désordre et du bruit. Le scénario continue d’évoluer avec la culture.

La mentalité culturelle derrière le plan d’étage

Comment la culture détermine-t-elle les priorités spatiales ?

Chaque culture enseigne à ses membres à quelle distance ils doivent se tenir les uns des autres, à quel volume ils doivent parler et où ils doivent placer la porte. L’anthropologue Edward T. Hall a donné à ces règles implicites le nom de « proxémique », et celles-ci expliquent pourquoi une même pièce peut être chaleureuse et accueillante pour un groupe, mais inconfortable pour un autre. L’espace n’est pas neutre ; il s’agit d’un accord social façonné par l’éducation et les habitudes.

Ces accords apparaissent également dans les plans. Dans les environnements à majorité musulmane, l’aménagement intérieur des maisons équilibre généralement l’hospitalité et l’humilité. Une série d’étapes est organisée, de l’accueil des invités à la vie familiale, et les cours, les paravents ou les entrées en pente permettent de préserver la vue sans déranger les invités. Les études sur les maisons musulmanes montrent à maintes reprises que l’intimité et l’hospitalité sont au cœur des priorités spatiales. C’est pourquoi les maisons introverties et les seuils à plusieurs niveaux sont courants, indépendamment du climat et du niveau de revenu.

D’autres traditions accordent des priorités différentes au plan. Les maisons japonaises utilisent historiquement l’engawa, une véranda qui n’est ni entièrement à l’intérieur ni à l’extérieur, afin de ralentir l’entrée, de filtrer la vue et de chorégraphier la rencontre avec la nature. Dans le nord de la Chine, le siheyuan organise la vie familiale autour d’une cour protégée, et l’orientation et la hiérarchie sont codées selon l’axe nord-sud. Dans les deux cas, la culture transforme la géométrie en comportement.

Archétypes régionaux d’habitat : des riads aux fermes

Le riad marocain est un exemple d’intériorité. Les murs extérieurs épais protègent de la rue, tandis que la vie s’écoule autour d’une cour généralement divisée en quatre parties, agrémentée de plantes et avec un point d’eau au centre. Cette disposition répond au climat grâce à l’ombre et à la fraîcheur apportée par l’évaporation, tout en répondant aux valeurs sociales grâce à une intimité progressive ; l’extérieur de la maison semble simple, permettant ainsi à la beauté et à la vie familiale de s’épanouir à l’intérieur.

Un siècle plus tard, à l’autre bout du monde, les fermes américaines offraient une promesse différente : construire des maisons basses et longues, ouvrir le salon, la salle à manger et la cuisine les uns sur les autres et installer de grandes fenêtres donnant sur le jardin. La prospérité de l’après-guerre, la culture automobile et l’idéal d’une vie familiale confortable ont permis aux fermes de s’imposer dans les banlieues entre les années 1940 et 1970. Leur plan à un seul étage symbolise encore aujourd’hui le confort, la mobilité et le lien avec l’extérieur.

Entre ces deux extrêmes, on trouve les siheyuan chinois, dont la cour calme la poussière et le bruit, dont les pièces sont agencées en fonction du statut social et de la saison, et qui sont orientées vers le soleil. Des études contemporaines montrent que ce type d’habitat s’adapte aux besoins modernes tout en conservant sa logique fondamentale, à savoir un espace clos, une orientation et un espace commun en plein air.

Genre, pouvoir et politique domestique

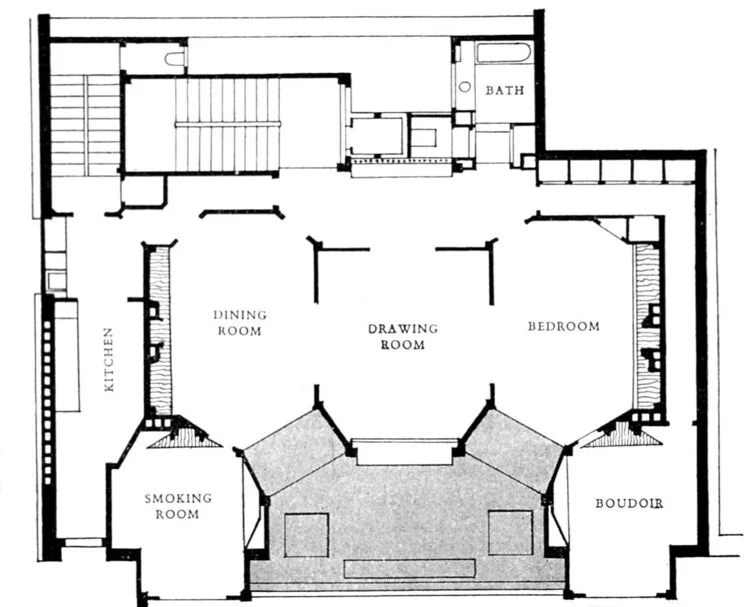

Les maisons symbolisent depuis longtemps le pouvoir. Dans les cultures ottomane et sud-asiatique, les maisons étaient divisées en deux zones distinctes : le selamlık ou mardana (à l’avant, ouvert aux invités) et le harem ou zenana (à l’arrière, réservé à la famille et aux femmes). Il ne s’agissait pas seulement de noms décoratifs, mais de distinctions architecturales qui régissaient qui pouvait entrer, qui pouvait voir et qui pouvait être vu. Le harem du palais en est l’exemple le plus célèbre, mais le même principe se retrouvait dans les maisons ordinaires, avec des portes, des cloisons et des cours séparées.

La Grande-Bretagne victorienne a appliqué une carte différente, basée sur l’idéologie des « espaces séparés », attribuant aux hommes les tâches publiques et aux femmes les tâches domestiques. Cette vision du monde s’est également concrétisée dans l’aménagement des maisons : les salons à l’avant pour recevoir, les pièces à l’arrière pour les domestiques, des espaces de circulation séparant les classes et les sexes. Les historiens de l’époque soulignent à quel point ces croyances se reflétaient littéralement dans les maisons et transformaient la respectabilité en un système spatial.

Aujourd’hui, les concepteurs sensibilisés aux questions de genre étudient cet héritage et s’interrogent sur la manière dont ils peuvent favoriser la sécurité et l’autonomie des communautés sans reproduire les discriminations. L’analyse des politiques des plans passés nous aide à déterminer les emplacements des portes, les angles de vue et les relations de voisinage qui favorisent la liberté de mouvement tout en préservant l’intimité.

Géographies spatiales religieuses et symboliques

L’orientation religieuse détermine généralement la boussole d’un plan. Dans les mosquées, l’axe de la qibla oriente la prière vers La Mecque et régit le mouvement et la hiérarchie dans l’ensemble du plan ; cette orientation peut également déterminer l’emplacement du coin prière dans les maisons des familles. Ici, l’orientation n’est pas un choix stylistique, mais une théologie spatiale.

Le feng shui chinois crée un autre type d’orientation en harmonisant les pièces, les portes et les seuils avec les flux de qi et les conditions paysagères locales. Bien que les interprétations varient, les sources faisant autorité le définissent comme un système permettant de placer et d’agencer les bâtiments en harmonie avec l’environnement et la cosmologie. Cette logique a influencé à la fois les bâtiments historiques et certaines maisons contemporaines.

Dans la tradition indienne du Vastu Shastra, les textes classiques relient l’agencement et l’ouverture des pièces aux directions et à l’équilibre des éléments, associant ainsi la vie quotidienne au mouvement du soleil et aux vents. Si l’on considère ces systèmes comme une croyance, un héritage ou une méthode intuitive, cela montre que le sens et les rituels peuvent ancrer un plan aussi solidement que la construction elle-même.

Transformer la logique culturelle en architecture moderne

L’important n’est pas de copier les formes, mais de transmettre les intentions. Les maisons avec cour intérieure sont repensées à travers le monde afin d’offrir de l’ombre, une ventilation transversale et un point de convergence social sans compromettre l’intimité. Les derniers travaux sur les rénovations adaptables des siheyuan montrent comment nous pouvons moderniser les agencements pour la vie contemporaine tout en préservant les avantages climatiques et sociaux de la cour intérieure.

Les applications sensibles au climat s’inspirent clairement des précurseurs culturels. Les rapports sur les régions tropicales et subtropicales mettent en avant les architectes qui, face à la hausse des températures, redonnent vie à la logique locale (avant-toits profonds, revêtements poreux, cours ombragées) pour rafraîchir passivement les maisons et préserver la résilience des communautés. Ces choix sont à la fois culturels et environnementaux : l’ombre, la brise et les espaces communs ouverts façonnent la vie quotidienne.

Lorsque les promesses culturelles conservent toute leur importance, même les types familiers évoluent. Les experts en conservation et les agences immobilières constatent un regain d’intérêt pour les fermes, en raison de leur accessibilité et de la fluidité entre l’intérieur et l’extérieur. Il s’agit là d’un idéal du milieu du siècle qui prend un nouveau sens dans le contexte du vieillissement et de la vie familiale dans des maisons de plain-pied. Dans les projets publics, les concepteurs empruntent l’esprit de l’engawa pour créer des seuils souples qui invitent à la vie publique sans supprimer les frontières. La culture continue d’être l’auteur silencieux derrière le projet.