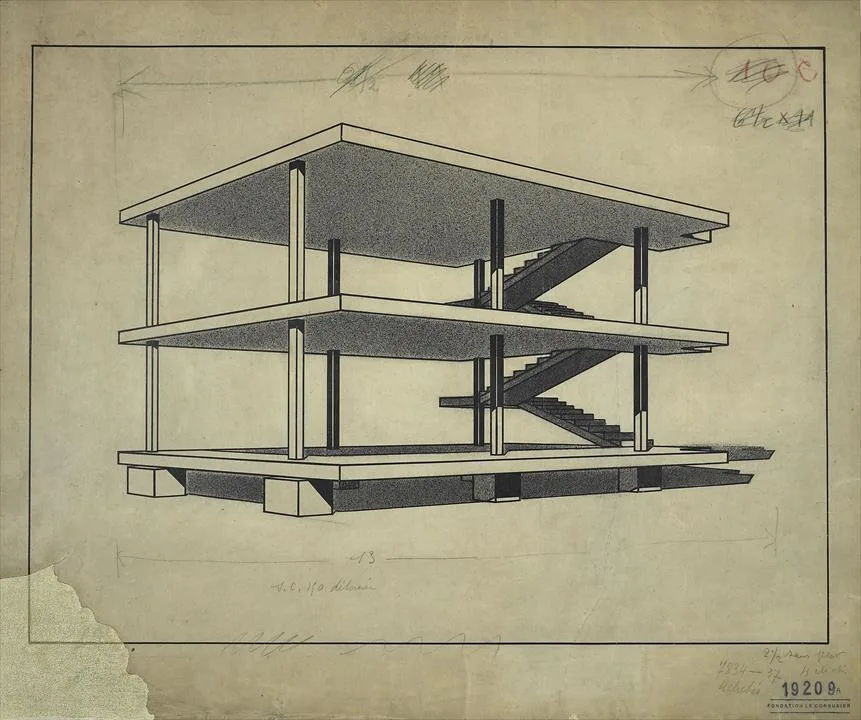

Au début du XXe siècle, la révolution industrielle avait transformé la relation de la société avec la technologie et la production de masse. Le Corbusier a adhéré à cette philosophie de l' »ère de la machine » : il a rejeté l’embellissement historique et prôné l’efficacité et la standardisation. Il a appris les vertus de la construction en béton armé et de la production de masse aux côtés d’Auguste Perret et de Peter Behrens. En 1915, il esquisse la maison Dom-Ino, une dalle modulaire en béton armé sur pilotis (minces colonnes) sans murs porteurs, qu’il destine explicitement à l’habitat préfabriqué et produit en série. En 1918, avec l’artiste Ozenfant, il formule le purisme, une doctrine visant à « raffiner et simplifier le design, abandonner l’ornementation » et rendre l’architecture « aussi efficace qu’une chaîne de montage d’usine ».

Il a même baptisé un projet proto-urbain Maison Citrohan pour signifier que les logements devaient être construits comme des voitures Citroën, en adoptant les méthodes de l’industrie automobile. Dans son manifeste Vers une Architecture, publié en 1923, Corbusier affirme qu ‘ »une maison… est une machine à habiter ». Ce slogan résume sa conviction qu’une maison moderne doit être rationnelle, standardisée et fonctionnelle, à l’instar d’un produit bien conçu, et reflète un tournant moderniste plus large qui délaisse la décoration au profit de la fonction et de la logique industrielle.

La technologie des transports est une source d’inspiration vivante. Le Corbusier était obsédé par l’automobile: Il possédait une Voisin C-7 Lumineuse de 1925 et posait souvent devant ses bâtiments comme un symbole de modernité. Il a fait l’éloge des automobiles en tant que « balises de l’avenir de l’architecture » et a même dessiné une « Voiture Minimum » bon marché (une automobile simple qui intègre l’aérodynamisme et la fonctionnalité) pour tester le minimalisme automobile. De même, les paquebots l’ont profondément influencé. Il admirait leurs coques blanches et élégantes et leurs aménagements efficaces. Le S.S. Normandie, en particulier, l’a convaincu qu’un bâtiment pouvait être à la fois fonctionnel et beau.

Il a écrit que « les paquebots… démontrent le potentiel des mégastructures à haut niveau de service pour offrir des conditions de vie idéales ». Il a emprunté des motifs nautiques dans son architecture – par exemple, le salon de la Villa Savoye a été délibérément conçu comme une cabine du pont supérieur, avec une balustrade tubulaire et un pont de promenade incurvé. D’une manière générale, le Corbusier assimilait l’architecture aux merveilles de l’ingénierie de son époque – avions, silos à grains, bateaux et voitures : La « religion des beaux matériaux » était en train de disparaître, et les modernistes comme lui l’ont remplacée par la fonction pure, les proportions et les images de machines et de transports.

Les idéaux classiques et les Five Points : Un nouvel espace domestique

Bien que le Corbusier ait rejeté les styles du passé, il a utilisé des concepts classiques (la solidité, l’utilité et le goût de Vitruve) mais les a redéfinis à l’aide de la technologie moderne. Il estimait que l’ordre structurel et la proportion (firmitas) étaient nécessaires, mais que l’utilité fonctionnelle (utilitas) et le plaisir esthétique (venustas) ne nécessitaient plus d’ornementation. Comme il l’écrit dans L’Art décoratif d’aujourd’hui (1925), la mode de l’ornement est une « quasi-orgie » à l’agonie, remplacée par des objets « utiles et bien conçus » dont l’élégance provient de leur fonction parfaite. En pratique, il s’agit de traduire les idées classiques en cinq principes techniques – les fameux Cinq points de la nouvelle architecture (1926-27) – et de les appliquer aux maisons pour en faire des « machines » à habiter.

La Villa Savoye (Poissy, 1928-31) incarne ces principes. Elle s’élève sur de minces pilotis (colonnes) de sorte que le volume habitable flotte au-dessus du jardin et que sa façade principale est libre de toute structure. Une longue bande de fenêtres court le long de la façade, apportant une lumière naturelle égale à toutes les pièces, et le toit est plat et planté comme une terrasse de jardin. L’ensemble de ces caractéristiques concrétise les cinq points du Corbusier :

- Les pilotis (colonnes élancées ) élèvent le bâtiment (solidité) et libèrent le sol pour la circulation et la lumière.

- Plan d’étage libre: La structure reposant sur des colonnes, les murs intérieurs ne sont pas porteurs et peuvent être positionnés arbitrairement (avantageux).

- Façade libre: le mur extérieur devient un écran en apesanteur et permet une conception créative de la façade (et de grands vitrages).

- Fenêtres horizontales (fenêtres en ruban): Des bandes vitrées continues remplissent l’intérieur de lumière (utilisation et plaisir).

- Jardin sur le toit : un toit plat offre un espace de loisirs extérieur et remplace l’empreinte disparue de la maison par de la verdure (plaisir et retour à la nature).

Ces innovations ont permis de démolir l’ancienne maison compartimentée. L’intérieur a été réorienté comme un flux continu et ouvert: au lieu de pièces hiérarchisées, les familles se déplacent à travers une série d’espaces interconnectés. Corbusier a décrit cette expérience comme une « promenade architecturale « , au cours de laquelle on se promène dans la maison pour l’apprécier pleinement. À la Villa Savoye, par exemple, une rampe mène des pièces d’habitation au toit, où l’intérieur et l’extérieur se fondent l’un dans l’autre. Le Corbusier se vantait que dans de tels bâtiments, « le plan est pur… fait précisément pour les besoins de la maison… C’est la poésie et le lyrisme soutenus par la technique », se vantait-il. En somme, les Five Points assurent mécaniquement la solidité et la lumière, tandis que l’absence d’ornementation permet à la fonction et à la proportion d’être le « goût » de l’architecture.

Utopies modernistes : Réforme du logement, urbanisme et réalité

L’analogie de Le Corbusier avec la « machine » s’étend à la réforme sociale et à l’urbanisme, qu’il considère comme faisant partie du même projet. Il pensait que la standardisation à l’échelle industrielle pouvait résoudre les pénuries de logements et les crises de santé publique. Dans les années 1920, il a proposé des villes zonées, remplies de tours, dominées par la lumière du soleil, l’air frais et la productivité. Son Plan Voisin (1925) pour Paris, par exemple, prévoyait de raser de vastes étendues d’immeubles d’habitation denses et malades (alors ravagés par la tuberculose) et de les remplacer par 18 gratte-ciel cruciformes de 60 étages situés dans un parc linéaire. Chaque tour contiendrait à la fois des logements et des bureaux, les voitures circuleraient sur des voies souterraines et de vastes ceintures vertes apporteraient lumière et ventilation. Ce zonage radical, directement influencé par les idéaux de la Charte d’Athènes du CIAM, traite la ville comme une machine aux fonctions distinctes.

Le plan Voisin prévoit de raser la Seine historique et le réseau de rues médiéval de Paris pour faire place à cette vision de la « Ville radieuse ». Le Corbusier affirmait que ce plan éliminerait la surpopulation insalubre, mais les critiques avertissaient qu’il « effacerait des siècles d’histoire architecturale et culturelle » et imposerait une logique froide et monotone, inadaptée à l’échelle humaine de Paris. La réaction brutale au Plan Voisin préfigure les controverses ultérieures : la façon dont le modernisme descendant s’opposait à la vie urbaine organique.

Dans le domaine du logement, les idéaux utopiques du Corbusier ont été partiellement réalisés après la Seconde Guerre mondiale. L’Unité d’Habitation deMarseille (1952) est une mégastructure en béton de 337 appartements surmontés d’équipements collectifs et reliés par des « rues » intérieures. C’est littéralement une machine à habiter: S’élevant au-dessus des pilotis et entouré d’un parc, il comprenait des magasins, un hôtel, une crèche, une piscine sur le toit et une piste de jogging.

Le Corbusier s’est inspiré d’un bateau pour le plan, reflétant ainsi sa logique d’inspiration navale (« si cela ressemble un peu à un paquebot de croisière, ce n’est pas une coïncidence »). L’historien de l’architecture J.M. Richards a salué l’Unité pour avoir « placé des logements propres et sains dans un parc » et a noté qu’elle répondait à la promesse des modernistes d’une vie hygiénique et ensoleillée.

Cependant, la vision sociale de la métaphore de la machine a également échoué dans de nombreuses applications. Les tours utopiques ont souvent créé des problèmes d’aliénation et de gestion. Louis (1951-72), clairement influencée par la planification corbuséenne/CIAM, s’est effondrée en raison de la criminalité et de la dégradation ; sa démolition en 1972 a été déclarée « la mort de l’architecture moderne ». Des critiques tels que Reyner Banham ont noté que le zonage strict de la Charte d’Athènes « a tué la recherche dans d’autres domaines du logement urbain ».

Dans la pratique, les grands projets de Le Corbusier négligeaient parfois la manière dont les gens utilisaient réellement l’espace et la vie urbaine. Même Unité, bien que structurellement ingénieuse, a été construite si loin des centres urbains que ses « avenues dans le ciel » se sont souvent senties déconnectées des communautés réelles.

L’analogie de la machine de Corbusier incarne la croyance du début du modernisme dans la technologie, la conception standardisée et l’ingénierie sociale. Elle a remodelé l’architecture – structures en béton armé, toits plats, plans ouverts et immeubles d’habitation collectifs.

Mais il a également révélé un dilemme : la recherche de l’efficacité pure et de l’abstraction pouvait entrer en conflit avec la tradition culturelle et la vie à l’échelle humaine. Son héritage, de la Villa Savoye à l’Unité et au-delà, illustre à la fois les innovations du modernisme du XXe siècle et les tensions inhérentes au traitement rigide des bâtiments et des villes comme des machines.