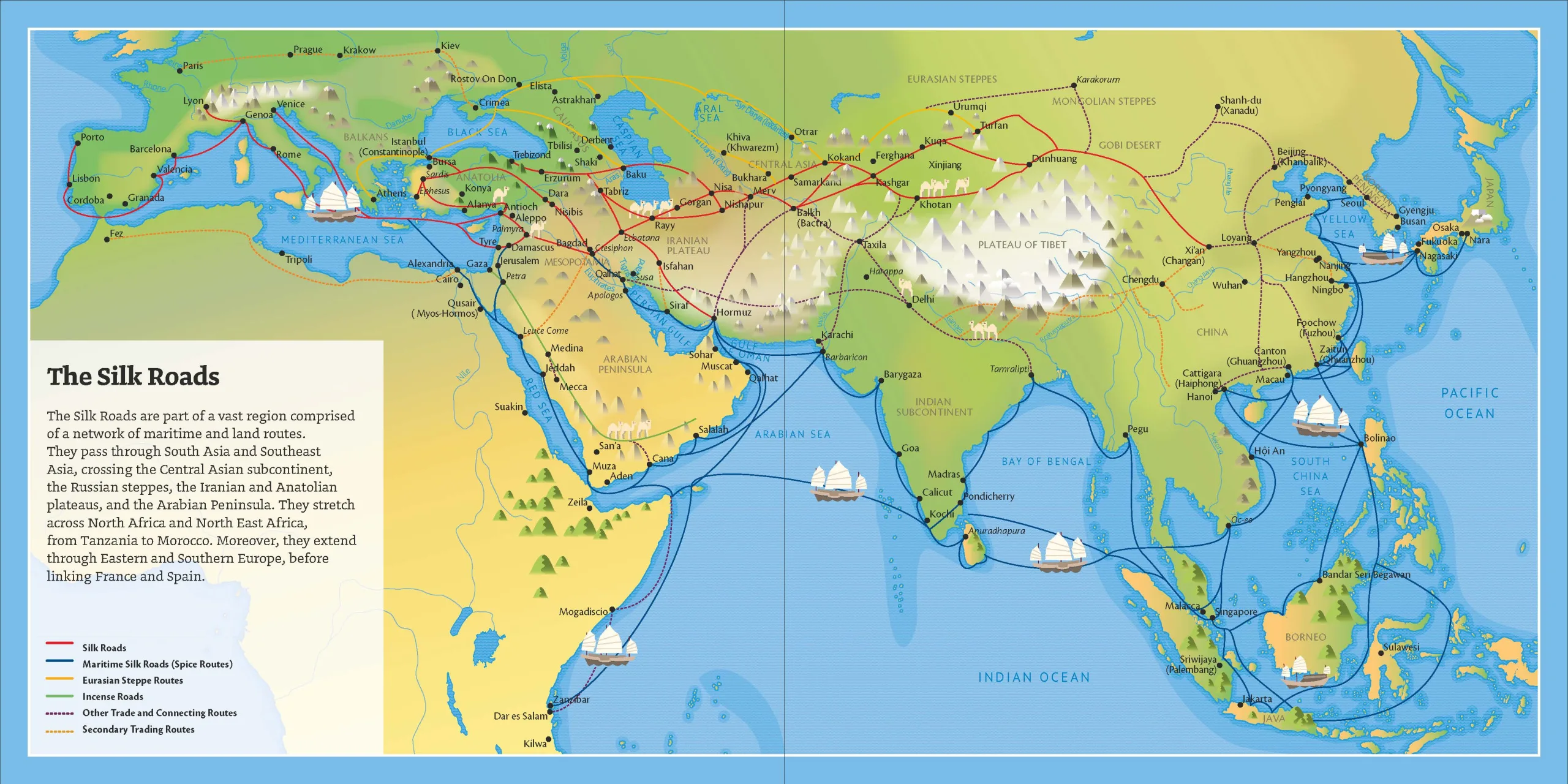

Les routes commerciales construisent les villes. Depuis plus de mille ans, l’architecture s’est transformée en langage d’échange le long des Routes de la Soie, réseau de corridors reliant l’Orient et l’Occident. Les caravansérails offraient une hospitalité renforcée ; les souks alliaient stockage et atmosphère fastueuse ; les mosquées, les madrasas et les mausolées donnaient une dimension publique à la richesse. En 2023, l’UNESCO a ajouté à sa liste le corridor Zarafshan-Karakum, qui traverse Samarcande, afin de reconnaître pleinement le pouvoir des routes, des carrefours et de l’artisanat interculturel dans la formation des villes.

Considérez les Routes de la Soie non pas comme une ligne, mais comme un réseau : les idées, les pigments, les briques, les styles calligraphiques et les astuces structurelles ont voyagé avec le safran, le papier et la porcelaine. Les villes situées le long de ces couloirs présentent des « architectures commerciales » stratifiées : des places aménagées pour les marchés, des tours de guet dimensionnées pour les caravanes, ainsi que des complexes religieux servant également de salles de conférence et de lieux d’hébergement. Notre première étape, Samarcande, représente l’apogée de ce phénomène, sous la protection de la dynastie des Timurides, où le transit s’est transformé en une forme urbaine monumentale.

Au-delà des monuments, le tissu de la vie quotidienne, avec ses maisons à cour intérieure, ses quartiers et ses marchés de rue, montre comment le commerce s’est intégré dans la vie. Dans la vieille ville de Samarcande, les rues étroites et les maisons tournées vers l’intérieur relient les mondes sociaux et économiques, tandis que les rues du bazar accueillent les activités publiques de la ville, telles que les achats, les négociations, les prières et les loisirs. Ce mélange de complexes somptueux et d’architecture locale finement travaillée est la caractéristique distinctive de l’architecture créée par les routes.

Samarcande : carrefour des cultures

La silhouette de Samarcande — ses coupoles, ses pishtaqs et ses minarets recouverts de bleu — symbolise la période timouride, durant laquelle la ville est devenue la capitale culturelle de l’Asie centrale. Les complexes les plus souvent cités par les visiteurs — Registan, Bibi-Khanym, Shah-i Zinda, Gur-e Amir et l’observatoire d’Ulugh Beg — constituent les fondements d’une histoire urbaine où science, rituel et commerce se côtoient.

Cependant, l’identité de la ville n’est pas seulement monumentale. Le centre historique est organisé en quartiers : un réseau dense de maisons avec cour intérieure, d’ateliers et de petites mosquées. Ces quartiers, dont les pièces sont disposées autour de cours ombragées, reflètent des modes de vie et des économies artisanales locales qui perdurent depuis des siècles — l’architecture est adaptée aux familles, aux corporations et aux saisons.

Le statut de « carrefour » de Samarcande est à la fois géographique et pratique : une oasis où les routes se croisent sur le fleuve Zarafshan et un lieu où se côtoient matériaux, techniques et scientifiques, du cobalt pour les tuiles aux astronomes qui entouraient Ulugh Beg. Le résultat est une ville qui se lit comme un dictionnaire de l’urbanisme de la Route de la Soie.

L’héritage timouride et le caractère monumental

Les architectes timourides ont transformé ces édifices majestueux en un ensemble urbain. Les trois madrasas du Registan — Ulugh Beg (1417-1420), Sher-Dor (XVIIe siècle) et Tilla-Kari (XVIIe siècle) — entourent une place soigneusement conçue où se côtoient enseignement, cérémonies et commerce. Leurs portails élancés et leurs corniches à mouqarnas ont codifié le « look timouride » : arcs d’entrée imposants, coupoles à double coque et surfaces ornées de motifs géométriques et d’inscriptions.

Construite après la campagne d’Inde de Tamerlan, la mosquée Bibi-Khanym repousse les limites de l’échelle : avec ses larges portes et ses détails en marbre, ce complexe communautaire affiche la puissance impériale. Plusieurs techniques de décoration ont été utilisées : mosaïque (assemblage de morceaux coupés à la main), bannāʾī (briques vernissées assemblées) et cuerda seca (zones de couleur séparées par des lignes de résistance). Même après des effondrements partiels et des restaurations modernes, il reste le symbole de l’ambition monumentale de la ville.

La grandeur de Tamerlan s’étendait également à la science. L’observatoire d’Ulugh Beg, un outil architectural intégré, était enfoui dans la colline afin d’éliminer les vibrations et abritait un sextant méridien fixe d’environ 40 mètres de rayon. Le catalogue stellaire Zij-i Sultani, produit ici, a constitué une référence en matière de précision astronomique plusieurs siècles avant l’apparition des télescopes. Ici, l’architecture n’était pas un simple décor, mais un outil de mesure.

Tissus urbains et réseaux de caravansérails

Sous les coupoles, la vie quotidienne se déroulait dans les quartiers : des blocs compacts composés de maisons intérieures, avec des murs communs et disposées autour de cours intérieures. Les pièces étaient utilisées de manière flexible en fonction de l’heure de la journée ; les rues équilibraient le climat et l’intimité ; les petites places et les mosquées de quartier constituaient le centre de la vie sociale. Cette structure, encore lisible aujourd’hui, explique comment une ville qui était la capitale d’un empire pouvait également fonctionner comme une ville de voisins.

Les marchés reliaient ces quartiers au centre monumental. Le bazar historique près de Bibi-Khanym et le marché Siab, qui existe depuis longtemps, avec leurs entrepôts, leurs étals et leurs lieux de culte, témoignent de la continuité des rues commerçantes qui constituaient l’épine dorsale urbaine. Dans les villes de la Route de la Soie, ces marchés étaient généralement reliés à des caravansérails (auberges fortifiées avec cour intérieure), afin que les marchands puissent loger leurs chevaux, dormir et faire du commerce à une journée de marche de la place principale.

Samarcande était située dans un corridor où ces points nodaux étaient particulièrement nombreux. Le long de la route Zarafshan-Karakoum, aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, des caravansérails, des réservoirs d’eau (sardobas) et des cours fortifiées, comme celui de Rabati Malik (entre Samarcande et Boukhara), ornaient le désert. Les mahallas, les souks et les caravansérails formaient un système unique : la vie locale, le commerce urbain et le commerce à longue distance étaient intimement liés à l’aménagement urbain.

Couleur, artisanat et identité des matériaux

Les surfaces de Samarcande sont comme un programme d’artisanat. Les architectes timourides ont combiné diverses techniques pour harmoniser la lumière et les motifs : des carreaux de mosaïque pour les motifs géométriques aux bords nets ; le bannāʾī pour dessiner des motifs sur la brique et la tuile ; et la cuerda seca pour dessiner des motifs multicolores sans que les couleurs ne se mélangent. La décoration de Bibi-Khanym illustre ce mélange de techniques qui allie audace structurelle et ingéniosité des surfaces.

Les couleurs bleues de la ville – cobalt, turquoise et blanc – ont des racines plus profondes. Au siècle précédant Tamerlan, la lajvardina (un émail foncé recouvert d’émail et d’or) était utilisée sur les carreaux de la nécropole de Shah-i Zinda, et ce goût s’est perpétué pendant la période timouride. Le résultat est le célèbre « bleu de Samarcande » : des coupoles et des portails qui reflètent la lumière du désert pendant la journée et la retiennent au crépuscule.

L’artisanat était (et reste) une infrastructure sociale. Les ateliers liés aux quartiers ont perpétué la sculpture sur bois, la fabrication de briques, la découpe de carreaux et la peinture des plafonds ; les traditions immatérielles telles que la musique, la peinture miniature et la broderie ont également nourri le même univers esthétique. Cette écologie des compétences a rendu possible l’architecture à grande échelle et a fourni une base vivante aux efforts de conservation actuels.

Xi’an : Porte de l’Est

Xi’an est située à l’extrémité orientale de la Route de la Soie, d’où partaient autrefois les caravanes vers l’Asie centrale. Ce rôle est officiellement reconnu par l’UNESCO dans son « Réseau routier du corridor Chang’an-Tianshan ». Ce réseau est une bande de 5 000 km qui part de Chang’an (capitale de la dynastie Tang, située dans la région actuelle de Xi’an) et traverse l’ouest de la Chine pour rejoindre l’Asie centrale. Cette liste met parfaitement en évidence les éléments qui rendent cette ville si particulière : le commerce à longue distance, les interactions religieuses et la diffusion des technologies et des idées.

Les remparts de la ville et l’urbanisme en damier

Urbanisme perfectionné à des fins défensives.

Les remparts actuels de Xi’an, en grande partie reconstruits sous la dynastie Ming, entourent le centre historique, qui forme un espace presque rectangulaire d’environ 13,7 à 13,75 km de circonférence. D’une hauteur moyenne de ~12 m, leur partie supérieure mesure 12 à 14 m de large et leur base 15 à 18 m. Tous les ~120 m, des remparts en saillie permettent de tirer sur les côtés. Au-delà de leur passé militaire, les remparts sont désormais ouverts au public — on peut les parcourir à vélo ou à pied, et ils sont lisibles depuis le haut — transformant ainsi l’infrastructure défensive en un espace urbain quotidien.

Une ville dessinée comme un jeu de société.

Sous le réseau routier actuel se trouve le plan de Chang’an datant de la période Tang : neuf avenues principales nord-sud et douze avenues est-ouest divisant la capitale en 110 rectangles entourés de murs — 108 zones résidentielles/officielles et deux marchés gérés par l’État. Les portes de la région se fermaient chaque nuit, imposant un couvre-feu et un rythme quotidien. Ce plan combinait le symbolisme impérial avec une logistique claire pour la gestion des foules et la circulation des biens et des personnes.

L’héritage des murs et des grilles offre deux pistes de réflexion pour les villes du XXIe siècle :

- Réutilisation des anciennes murailles comme cycles de mobilité verte (promenade sur les remparts de Xi’an, modèle d’« infrastructure de loisirs »)

- La planification à l’échelle du quartier — des superblocs praticables à pied, avec des contours bien définis et des entrées claires — a été réinterprétée avec des limites ouvertes, des usages mixtes et des transports en commun.

Les recherches menées sur les quartiers de Chang’an montrent comment la taille et le contenu des blocs ont façonné la vie quotidienne. Ces informations sont utiles pour ajuster la longueur des blocs contemporains, les passages de service et les programmes d’angle.

Chang’an et l’influence de l’architecture bouddhiste

La pagode du Grand Jars sauvage (Dayan Ta) du temple Daci’en a été construite en 652 pour abriter les livres sacrés et les peintures rapportés d’Inde par le moine érudit Xuanzang. Devenu à la fois un symbole spirituel et une leçon d’architecture, ce clocher carré en briques, avec ses « avant-toits » en saillie imitant la structure en bois, a intégré le stupa indien dans le paysage urbain chinois. Ce site fait désormais partie du patrimoine mondial de la Route de la soie.

À l’autre bout de la ville, la Petite pagode sauvage du Jianfu Temple (684 CE) offre un exemple plus compact de l’époque Tang. Ensemble, les « grandes » et « petites » pagodes montrent comment le bouddhisme s’est enraciné à Chang’an à travers les centres de traduction, les monastères et les signes visibles dans le tissu urbain. Ces structures servaient à fixer les processions, les enseignements et les pèlerinages dans une capitale organisée pour l’administration et le commerce.

Les pagodes présentées ici ne sont pas seulement des monuments, mais aussi des outils programmatiques : archives, repères et dispositifs d’orientation. Les syntaxes en bois simulées en briques offrent également une leçon plus large pour les applications contemporaines : comment « traduire » des formes étrangères sans leur faire perdre leur sens, en les adaptant à l’artisanat et au climat locaux. (L’explication de Britannica sur les détails en bois simulés de Dayan Ta reste un point de départ clair sur ce sujet.)

Marchés, mosquées et fusion culturelle

Pendant la dynastie Tang, Chang’an a centralisé le commerce dans les marchés de l’Est et de l’Ouest. Ces marchés étaient des zones contrôlées par l’État où se trouvaient des entrepôts, des bureaux de change et des artisans. L’emplacement de ces marchés dans le plan en damier rendait le commerce à longue distance compréhensible et contrôlable. Il s’agissait d’une stratégie urbanistique qui constituait la base de l’économie cosmopolite de la capitale.

Une mosquée qui ressemble à un temple, mais qui fait face à La Mecque.

La Grande Mosquée de Xi’an (Huajuexiang) incarne le métissage de la Route de la Soie. Organisée en une série de cours et de pavillons dans un espace long et étroit, la mosquée ressemble à un temple chinois par son plan et la ligne de son toit, mais son axe s’étend d’est en ouest, alignant la salle de prière sur La Mecque. Les carreaux de faïence bleus, l’art calligraphique et les cours fleuries allient la foi islamique à la logique artisanale chinoise.

Ce même mélange se retrouve aujourd’hui dans le quartier musulman, où les cuisines halal, les marchands d’épices et les boulangeries ont créé une culture de marché animée liée aux origines de la ville sur la route de la soie. Pour les urbanistes, la leçon est pratique : lorsque les frontières sont perméables, les routes ouvertes et les petits commerces facilitent les rituels et les transactions quotidiens, la vie religieuse et commerciale peuvent cohabiter dans l’espace public.

Boukhara : géométrie sacrée et espace public

Boukhara, l’une des villes médiévales les mieux préservées d’Asie centrale, est située sur la Route de la Soie. Son tissu urbain, composé de mosquées, de madrasas, de caravansérails et de quartiers, est encore lisible à l’échelle de la rue. L’UNESCO a reconnu le centre historique pour cette continuité, où les espaces sacrés et la vie civile s’entremêlent autour des cours, des places et des rues commerçantes.

La « géométrie sacrée » n’est pas ici une métaphore : des motifs de briques entrelacés de la tombe samanide, de forme cubique parfaite, aux proportions calibrées du complexe Po-i-Kalyan, les motifs et les mesures de Boukhara prennent une signification publique. Le mausolée Samanide (Xe siècle) présente une disposition sophistiquée des briques et des espaces rythmiques ; des siècles plus tard, le minaret Kalyan fixe un axe à l’échelle de la ville, organisant la mosquée, le madrasa et la place.

Les madrasas et les typologies des cours intérieures

La médersa Mir-i-Arab (années 1530) fait face à la mosquée Kalyan, de l’autre côté d’une place commune. Toutes deux utilisent le plan classique à quatre iwans : des salles voûtées axiales s’ouvrant sur une cour centrale et entourées de cellules d’étudiants (hujras). Cette disposition permet d’équilibrer la vie quotidienne (cours, prières et repos) et l’axe rituel dans un seul espace clos et climatisé. Mir-i-Arab a fonctionné comme une école religieuse depuis la période des Shaybanides jusqu’à nos jours, soulignant la durabilité de cette typologie.

Les passages voûtés profonds, les galeries à deux étages et les cours ombragées par les arbres atténuent la chaleur sèche de Boukhara tout en structurant la vie sociale : ombre pour étudier pendant la journée, ciel ouvert pour prendre l’air la nuit. À Po-i-Kalyan, le duo médersa-mosquée, le minaret comme symbole vertical et la place comme « salon » public, se lit comme un campus avec cour intérieure. La forme du complexe — minaret, cour de la mosquée, cour de la médersa — montre comment la géométrie sacrée organise à la fois le mouvement et le microclimat.

La même logique (axes nets, cours encadrées, bords épais) structure les quartiers et les places de Boukhara, réunissant l’éducation, le culte et le commerce dans un seul réseau praticable. Les concepteurs d’aujourd’hui tirent encore parti de ces enseignements : pièces périphériques pour la masse thermique, seuils à plusieurs niveaux pour l’intimité et cours intérieures comme concentrateurs sociaux adaptables.

Infrastructure hydraulique et refroidissement urbain

Avant l’apparition des canalisations modernes, Boukhara avait aménagé ses rues et ses places autour de hauz, des bassins recouverts de pierres alimentés par des canaux, créant ainsi des lieux de rafraîchissement par évaporation, d’accès à l’eau et de rencontre ombragés. Lyab-i-Hauz (« au bord du bassin ») reste l’exemple le plus connu. Ce complexe, composé d’un étang, d’une madrasa et d’un hankahan, forme un tout où le climat, le culte et le commerce se complètent mutuellement.

Les eaux stagnantes ont entraîné des maladies ; pendant la période soviétique (années 1920-1930), la plupart des bassins urbains ont été comblés. Lyab-i-Hauz a survécu et est redevenu un point d’ancrage social. Son eau était historiquement fournie par le canal Shahrud via des canaux fermés (aryks). Le microclimat de la place — ombre, brise sur l’eau, bords durs pour le refroidissement nocturne par rayonnement — montre comment une simple hydrologie peut façonner le confort urbain.

La réintroduction de petits plans d’eau, d’espaces ombragés et de berges étroites peut rafraîchir les villes chaudes avec un minimum d’énergie. Le système hauz de Boukhara est un exemple de places « bleues-vertes » contemporaines qui combinent vie sociale et climatisation passive.

Le rôle du marché dans la forme urbaine

Les carrefours en forme de dôme (toki) comme concentrateurs de trafic.

Les dômes commerciaux de Boukhara — Toki Zargaron (bijoutiers), Toki Telpak-Furushon (chapeliers) et Toki Sarrafon (changeurs) — sont situés à des carrefours importants. Leurs murs épais en pierre rafraîchissent l’air et transforment les carrefours (chorsu), lieux d’échange de personnes, de marchandises et d’informations, en « salles » urbaines. Le plus grand et le mieux conservé, Zargaron, se trouve à l’intersection des axes est-ouest et nord-sud de la ville. Archnet

La colonne vertébrale linéaire des marchés couverts.

Entre les toki, les longues arcades (tims) forment un couloir commercial ombragé ; la plus importante est celle de Tim Abdullah Khan (1577), qui relie les complexes religieux aux rues commerçantes. Cette chaîne d’espaces fermés montre comment Boukhara a su réunir l’économie et le mouvement dans un seul système microclimatique continu.

Istanbul : entre les continents et les empires

Réutilisation adaptable au fil des siècles

Les couches de croyances, les couches de pierres. Peu de villes comme Istanbul font preuve d’une telle réutilisation. À elle seule, la basilique Sainte-Sophie raconte 1 500 ans d’histoire : cathédrale byzantine (VIe siècle), mosquée impériale ottomane (après 1453), musée pendant la période républicaine, puis à nouveau mosquée depuis 2020, elle reste l’un des monuments les plus importants de la liste des « Sites historiques d’Istanbul » de l’UNESCO. Le complexe Chora (Kariye) situé à proximité a suivi un processus similaire et a rouvert ses portes en tant que mosquée en mai 2024 après avoir été restauré. Ces changements montrent comment ces bâtiments ont survécu en adaptant leur utilisation tout en conservant leur valeur patrimoniale mondiale.

Des églises byzantines aux mosquées ottomanes, aux musées modernes, puis retour en arrière. Le tissu urbain d’Istanbul est marqué par de nombreuses transformations : le complexe de la mosquée Zeyrek (anciennement monastère Pantokrator) fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis que la mosquée Arabe, construite au XIVe siècle comme église dominicaine génoise, conserve encore sous son minaret des éléments architecturaux gothiques clairement visibles. En face du Golden Horn, un ancien entrepôt douanier a été transformé en un nouveau musée Istanbul Modern (Renzo Piano, 2023) qui présente une réutilisation contemporaine et une programmation culturelle sur le front de mer historique.

À Istanbul, la réutilisation adaptative n’est pas seulement une question symbolique, mais aussi technique. Les campagnes de restauration, les changements de statut juridique et les plans de gestion urbaine servent de médiateurs entre l’engagement, le tourisme et la conservation. Le suivi par l’UNESCO des changements de statut de Sainte-Sophie et de Chora souligne l’équilibre entre les monuments « vivants » et les attentes mondiales en matière de patrimoine.

La mosquée comme point d’ancrage urbain

Les mosquées de l’Empire ottoman étaient généralement construites sous forme de complexes à plusieurs bâtiments (külliye) financés par des fondations caritatives. Outre les salles de prière, elles abritaient également des écoles, des cuisines, des hammams, des cliniques, des bibliothèques, des fontaines et des marchés, fournissant ainsi des services sociaux et générant un trafic piétonnier régulier dans les quartiers. Le complexe Süleymaniye (1550-57), construit par Sinan, est un exemple classique où les madrasas, l’hôpital, la maison de retraite, les cuisines, les bains publics et les tombeaux de Soliman et de Hürrem Sultan sont réunis dans une seule acropole urbaine.

Une forme qui façonne une silhouette et un quartier. D’un point de vue architectural, les coupoles et demi-coupoles ottomanes encadrent les cours intérieures et les rues, tandis que les minarets élancés font office de phares dans l’espace urbain ; cet ensemble régule les mouvements, les marchés et les rythmes quotidiens qui l’entourent. À Istanbul, cela trouve son expression classique dans la mosquée Süleymaniye de Sinan. La coupole centrale et les volumes superposés de la mosquée définissent la ligne de crête comme un repère à la fois spirituel et urbain.

Économie des mosquées : les souks comme source de dons. De nombreux complexes couvraient leurs frais d’entretien grâce aux bâtiments voisins générateurs de revenus. Par exemple, le souk égyptien a été construit dans le cadre du complexe de la nouvelle mosquée et des boutiques ont été louées pour soutenir les activités de la mosquée. Il s’agissait d’un modèle urbain qui reliait le commerce à la vie civile et religieuse.

Ports commerciaux et métissage architectural

Les ports, centres du métissage culturel. Sur la rive nord de la Corne d’Or, le quartier génois de Pera/Galata s’est développé comme une colonie fortifiée, avec ses propres tours et ses propres rues. La tour de Galata (1348) et les vestiges des remparts rappellent ce poste de garde maritime où les communautés latine, grecque, juive et plus tard ottomane échangeaient des marchandises et des idées architecturales, jetant ainsi les bases d’un métissage qui s’est poursuivi pendant des siècles.

Typologies de voyageurs : du han au passage, puis à la banque. Le centre commercial d’Istanbul a combiné la logique ottomane du « han » (caravansérail-entrepôt) avec les passages européens et les palais financiers du XIXe siècle. La rue Bankalar à Karaköy abritait le quartier financier de la fin de l’Empire ottoman, notamment le siège de la Banque impériale ottomane (aujourd’hui SALT Galata). Conçu par Alexandre Vallaury, ce bâtiment reflétait un langage Beaux-Arts importé et adapté à la rue portuaire levantine.

Le laboratoire côtier du XXIe siècle. Le Galataport d’aujourd’hui a redessiné le même littoral avec un terminal de croisière souterrain, une première mondiale, relié par un système de couvercles formant une zone douanière temporaire lorsque les navires accostent au port, ouvrant ainsi la promenade au public le reste du temps. Le nouveau musée Istanbul Modern, situé à proximité, renforce le mélange entre culture et commerce tout en préservant le caractère public du port. Une hybridation contemporaine qui reste à l’écoute de la longue mémoire du port.

Kashgar : résilience locale et mémoire spatiale

Architecture et conformité sismique

Les maisons traditionnelles ouïghoures de Kachgar sont construites à l’aide de techniques ancestrales telles que les briques de terre crue et la terre compactée, généralement associées à des éléments en bois. Les murs en terre assurent une masse thermique et peuvent être rapidement réparés à l’aide de terre locale ; les éléments en bois (poutres, liens, attaches) aident la structure fragile en terre à se comporter davantage comme un système. Les recherches sur la conservation des bâtiments en terre recommandent précisément ce type de structures hybrides : poutres en bois/liens continus, liens verticaux et horizontaux (bambou ou fil d’acier), clés de voûte et diaphragmes légers — des interventions qui ont fait leurs preuves lors d’essais sur table vibrante et de rénovations sur le terrain.

Kashgar est située à la lisière du bassin agricole, près d’une zone de plissement et de poussée active. Les tremblements de terre dévastateurs qui ont eu lieu en 2003 (à environ 100 km à l’est de Kashgar, à Bachu/Jiashi) ont causé la mort de plus de 250 personnes et détruit des dizaines de milliers de maisons en pisé. Ce profil de risque explique pourquoi la sécurité est un sujet récurrent dans les discussions sur le réaménagement de la ville et pourquoi il est important de renforcer les structures existantes à l’aide de technologies simples. Le kit applicable pour les concepteurs qui rénovent les maisons en terre est clair : ajouter une poutre circulaire continue au niveau de l’avant-toit ; relier les murs parallèles à l’aide de tirants ; fixer les raccords mur-toit à l’aide de sangles ; et, lorsque cela est acceptable, passer à des angles de murs limités ou à des cadres partiels.

Utilisez du bois/bambou disponible localement pour les bandes et les liens, maintenez les diaphragmes légers afin de réduire les charges d’inertie et privilégiez la redondance au niveau des ouvertures et des angles. Ces mesures ont permis d’améliorer considérablement la sécurité des constructions en pisé à travers le monde, sans pour autant nuire à leur caractère local. Cette approche est tout à fait adaptée à la culture matérielle de Kashgar.

Les cours intérieures comme régulateurs thermiques et sociaux

Dans le climat chaud et sec de Kashgar, les maisons introverties dotées de cours ombragées équilibrent les températures extrêmes : les murs épais absorbent la chaleur pendant la journée et la restituent pendant la nuit ; les ouvertures étroites et les cours agrémentées de plantes favorisent la ventilation par accumulation et par croisement. Les recherches menées sur les types de cours chinoises et les cours des régions arides montrent que l’ombrage pendant la journée et les ouvertures pendant la nuit peuvent réduire considérablement les températures de travail, ce qui correspond aux rythmes quotidiens des maisons ouïghoures.

Les dernières simulations utilisant les géométries des habitations de Kashgar ont révélé, en comparant les types d’espaces clos et leur orientation, qu’il existait des différences importantes entre les variantes en termes de confort thermique. Cela confirme que la disposition des pièces autour de la cour (et leur exposition à la lumière) a une incidence sur les résultats thermiques. Des analyses plus approfondies du Xinjiang, testant les revêtements en terre compressée et en brique-bois dans les conditions climatiques actuelles et prévues, fournissent des revêtements fondés sur des données qui améliorent le confort tout en préservant le langage local.

La cour fait également partie de l’infrastructure sociale. La plate-forme surélevée en terre battue, qui occupe une place centrale dans la vie domestique des Ouïghours, est utilisée pour l’hospitalité, les cérémonies et la détente quotidienne. Elle renforce les liens entre les membres de la famille et les voisins au cœur de la maison climatisée. Les mises à jour de conception qui protègent la supah (surfaces respirantes et bords ombragés) ne perturbent pas la logique sociale, tandis que les améliorations thermiques sont réalisées de manière discrète sur la façade extérieure du bâtiment.

La vieille ville disparue et les difficultés liées à sa préservation

La destruction et la reconstruction à grande échelle de la vieille ville de Kashgar se sont accélérées après 2009 et ont été officiellement présentées comme un programme de prévention des catastrophes visant les logements dangereux situés dans une zone sismique active. Les observateurs internationaux et les universitaires ont documenté la rapidité des démolitions et mis en garde contre la perte du patrimoine et l’effacement culturel, tandis que les autorités ont mis l’accent sur la sécurité publique après les tremblements de terre meurtriers qui ont frappé la région. Il en résulte un tissu urbain profondément modifié, où le « patrimoine » est généralement recréé sous forme de paysages urbains thématiques.

Les groupes de défense des droits et les chercheurs ont affirmé que les transformations dans la vieille ville avaient déplacé les habitants et affaibli les traditions de vie établies dans les maisons avec cour et les mosquées de quartier, ce que certains ont qualifié de « massacre spatial » ou de reconstruction forcée. Des rapports et des analyses expliquent en détail comment les éléments quotidiens des maisons (y compris les cours et les plates-formes supées) occupent une place centrale dans la mémoire culturelle et comment leur perte a une signification qui va au-delà de l’esthétique.

Les réglementations locales récemment adoptées visent à protéger la ville antique et à promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement. Pour que la protection soit crédible, les travaux de rénovation technique doivent être réalisés conformément au guide international du patrimoine foncier (poutres en bois/poutres de liaison, raccords, renforts recyclables), et les politiques de protection doivent donner la priorité non seulement aux façades, mais aussi aux quartiers habités. En d’autres termes : garder les gens sur place, réparer ce qui est fragile, documenter ce qui a disparu et renforcer la ville contre les tremblements de terre sans effacer la ville-cour qui fait de Kashgar ce qu’elle est.

Ispahan : Axe, jardins et grandeur

Maidan et chorégraphie visuelle

Naqsh-e Jahan (Meidan-e Emam) est l’une des plus grandes places urbaines au monde : mesurant environ 560 m x 160 m, entourée de galeries voûtées à deux étages et bordée de part et d’autre par différents édifices : la mosquée Imam (Shah) au sud, le palais Ali Qapu à l’ouest, la mosquée Sheikh Lotfollah à l’est et la porte Qeysarie au nord, qui s’ouvre sur le bazar. Construite sous le règne de Shah Abbas Ier, la place était utilisée pour le polo, les cérémonies royales, le commerce et le culte, et son architecture façonnait la vie quotidienne de la ville.

Comme l’axe longitudinal de la place n’est pas aligné avec la qibla, un hall d’entrée sombre en forme de L a été utilisé à l’entrée de Sheikh Lotfollah pour orienter les visiteurs vers La Mecque. Lorsque vous entrez dans l’ombre et vous retournez, vous débouchez dans une salle voûtée baignée de lumière. Les rayons du soleil dans l’oculus créent le célèbre effet « paon » lorsque la queue de l’oiseau peint au centre de la coupole est formée. Il s’agit là d’une transposition théâtrale de la résolution d’un problème spatial.

La place d’Ispahan montre comment structurer la vie publique en couches : créer un cadre clair (passages voûtés), fixer les angles avec des programmes qui attirent différents publics et diriger les flux à l’aide de perspectives et de seuils contrôlés. Qu’il s’agisse de concevoir une place publique, un espace vert sur un campus ou un centre commercial, ce sont là des outils urbains transférables.

Les caravansérails et les infrastructures longue distance

La politique safavide a fait du transport une priorité en matière d’aménagement : routes, ponts et caravansérails ont favorisé le commerce entre l’Inde et la Méditerranée. Le nouveau patrimoine mondial de l’UNESCO, « Les caravansérails persans », recense 54 exemples à travers l’Iran. Ce système a rendu possibles le commerce à longue distance et les pèlerinages, et le Shah Abbas l’a encore développé lorsqu’il a reconstruit Ispahan pour en faire sa capitale.

Si-o-se-pol (le pont Allahverdi Khan) termine l’axe Chahar Bagh et relie le centre safavide au quartier arménien de Yeni Julfa ; ses passages voûtés à deux étages transportent les gens, encadrent les paysages et gèrent l’eau du fleuve Zayandeh Rud. Les recherches d’Iranica soulignent que les ponts d’Ispahan remplissent une triple fonction : régulation hydraulique, irrigation et divertissement de la population. L’infrastructure se transforme ainsi en architecture civile.

Le complexe Abbasi était à l’origine un caravansérail fondé au début du XVIIIe siècle par la dynastie safavide. Aujourd’hui, ce bâtiment, réaménagé en hôtel patrimonial, rappelle concrètement que les lieux d’hébergement situés au bord des routes finançaient autrefois les écoles du réseau d’Ispahan et servaient au trafic routier. Il s’agit d’un exemple moderne de réutilisation qui maintient le type de caravansérail-cour dans la vie publique.

Géométrie, lumière et architecture symbolique

Les architectes safavides ont popularisé le revêtement en faïence haft-rang (sept couleurs), obtenu en cuisant ensemble des carreaux émaillés et peints. Grâce à cela, les calligraphies et les arabesques à grande échelle sont devenues lisibles sur les coupoles incurvées et les iwans. Si la mosquée Sheikh Lotfollah et la mosquée Imam illustrent cette technique, la mosquée Jameh (du Vendredi) de la ville est un exemple de l’ancien plan à quatre iwans développé à une échelle monumentale par les Safavides.

Dans les mosquées d’Ispahan, la lumière du jour est organisée comme un matériau : elle pénètre par des grilles au niveau des tambours, se reflète sur les muqarnas et se répand sur les carreaux, faisant ainsi briller les textes sacrés. Les recherches sur l’éclairage des mosquées et le symbolisme safavide montrent que ces effets ne se contentent pas d’améliorer la visibilité, mais qu’ils organisent aussi de manière chorégraphique l’humeur, la concentration rituelle et le sens de l’ordre.

Même le palais y contribue : la salle de musique d’Ali Qapu diffuse le son et réduit l’écho grâce à des découpes sculptées dans le plâtre et des muqarnas, un diffuseur acoustique ancien intégré à la décoration. Cela nous rappelle que le mot « sublime » a ici une signification très sensorielle : une signification où la géométrie, la lumière et le son sont conçus ensemble.

Leçons d’architecture tirées de la Route de la Soie

Le lien comme principe de conception

Les Routes de la Soie n’ont jamais été une ligne unique, mais plutôt un réseau de corridors reliant des capitales, des châteaux, des cols, des lieux religieux et des villes commerçantes. Les candidatures de l’UNESCO officialisent cette logique de réseau : la route Chang’an-Tianshan relie 33 sites sur 5 000 km, tandis que le corridor Zarafshan-Karakum relie les montagnes, les oasis et les passages désertiques en une seule colonne vertébrale est-ouest. Du point de vue de l’urbanisme, ces corridors montrent comment la disposition des lieux forme une région lisible, plutôt que des symboles isolés.

Les caravansérails persans fonctionnaient comme des stations-service récurrentes sur les longues routes : des cours sécurisées équipées d’eau, de dépôts, d’étables et de chambres, espacées d’une journée de voyage les unes des autres. La liste sérielle de l’UNESCO et l’évaluation de l’ICOMOS les définissent clairement comme une infrastructure routière intégrée dans un réseau plus vaste, ce qui prouve que l’architecture peut rendre la connexion fonctionnelle à l’échelle régionale. Aujourd’hui, les couloirs de transit peuvent s’inspirer de ce rythme : des haltes fiables et riches en programmes qui déterminent le rythme des déplacements et du commerce.

Le travail thématique sur les Routes de la Soie propose de considérer les routes commerciales comme des familles de types de sites (passages, entrepôts, marchés, nœuds rituels). Pour les concepteurs, cela signifie créer des campus, des fronts de mer ou des zones culturelles non pas comme des symboles uniques, mais comme des constellations interconnectées (frontières nettes, possibilités reproductibles et seuils mémorables).

Changement culturel et typologies hybrides

La Grande Mosquée de Xi’an a orienté sa salle de prière vers La Mecque, mais en utilisant l’architecture chinoise traditionnelle des cours en bois (avant-toits, portes d’entrée et cours axiales), elle a créé une structure hybride à la fois locale sur le plan structurel et sensible sur le plan religieux. Il s’agit d’un modèle d’adaptation respectueux : la fonction et l’orientation sont préservées, tandis que la forme et les détails sont traduits.

L’UNESCO définit les Routes de la soie comme des moteurs du partage des idées : les langues, les métiers, les technologies et les religions se sont déplacés avec les marchandises. Les marchés, les madrasas, les pagodes, les mosquées, les ponts et les entrepôts sont devenus des « interfaces » communes où les formes ont été copiées, modifiées et recombinées. Aujourd’hui, les programmes civils sont abordés de la même manière : en réunissant différentes utilisations (apprentissage + commerce ; rituel + marché), l’échange devient visible et quotidien.

Au lieu d’une imitation globale, assemblez les éléments (toits, portails, rideaux, cours) de manière à ce que la structure locale, le climat et les règles restent les principes fondamentaux, tandis que les références étrangères enrichissent la lisibilité. (Pensez à des plans hybrides, à des matériaux locaux et à des décorations culturelles spécifiques transformées en nouveaux types adaptés au lieu.)

Résistance, adaptabilité et ressources locales

Tout au long des routes, les constructeurs ont travaillé avec des matériaux locaux ou facilement accessibles : terre, briques, bois. Les techniques traditionnelles de travail de la terre et de la pierre ne sont pas « primitives » ; elles sont optimisées en termes de climat, de coût et d’entretien, et constituent un patrimoine artisanal qui mérite d’être préservé. Les organismes de protection tels que les programmes ICOMOS et Getty soulignent que la préservation de ces systèmes permet de perpétuer à la fois le savoir-faire et l’identité.

Pour les sols fragiles ou les murs non renforcés, des mesures de faible technicité (poutres de liaison continues, liaisons entre les murs et le toit, joints le long des angles et des ouvertures) améliorent considérablement la sécurité des personnes sans altérer le caractère du bâtiment. Le travail de Getty sur la rénovation sismique présente ces techniques sous forme de kits, ce qui les rend applicables par les constructeurs locaux et acceptables par les régulateurs. Faites de la résilience non seulement un dessin technique, mais aussi une compétence communautaire.

Dans les villes chaudes et sèches, les cours intérieures assurent un refroidissement passif : les revêtements lourds tamponnent la chaleur ; les espaces ombragés favorisent la circulation de l’air ; la végétation et l’eau augmentent le confort thermique. Les dernières recherches sur la géométrie des cours et la ventilation ont mesuré quantitativement ces effets. Utilisez ces mesures pour déterminer la taille des cours, ajuster leur orientation et régler leur ouverture jour/nuit dans les plans des logements et campus contemporains.