Cet article est une version indépendante de l’article publié dans ce numéro du magazine DOK Mimarlık. Vous pouvez accéder à l’intégralité du magazine via ce lien:

Rome a transformé l’architecture en chorégraphie.

Le Colisée n’a pas été construit pour retenir les gens, mais pour les faire bouger.

Le Colisée, ovale composé de travertin et d’ombre, a transformé la cruauté en chorégraphie.

Lorsqu’il a ouvert ses portes en 80 après J.-C., des dizaines de milliers de personnes ont afflué par la porte numéro 80, munies de morceaux de billets en argile, chacun indiquant un itinéraire précis menant à une place précise. À l’intérieur se trouvait une machine. Une arène elliptique enveloppée de couches ininterrompues, de sorte que chaque œil rencontrait le sable au sol.

Les ingénieurs romains ont doublé le demi-cercle du théâtre grec pour le transformer en une ellipse parfaite, afin de centrer l’action et de dégager la ligne de vue.

Les sièges droits réduisaient les mauvais angles. Même les rangées les moins chères permettaient de voir le saut d’un lion ou le lancer d’un javelot.

Il travaillait sur la narration géométrique. Cinquante mille paires d’yeux se sont synchronisées sur une seule scène, un seul corps a respiré à l’unisson.

Le Colisée, une ovale composée de travertin et d’ombre, a transformé la cruauté en chorégraphie.

Sous le plancher en bois se trouvait l’hypogée, un labyrinthe à deux étages composé de couloirs, de trappes, d’ascenseurs et de portes piégées.

L’équipage travaillait comme une équipe de navire, synchronisant les ascenseurs pour faire apparaître « soudainement » des animaux, des arbres, des décors ou des guerriers.

Les mécanismes reconstruits montrent que des équipes de huit personnes transportaient un seul ascenseur.

Lorsque vous multipliez cela par des dizaines de puits, vous obtenez un théâtre programmable bien avant l’apparition du mot.

Au cours des premières années, ils ont peut-être même inondé l’arène pour les jeux nautiques courts, mais lorsque l’hypogée permanent a été construit, le spectacle vertical a pris le dessus sur l’eau.

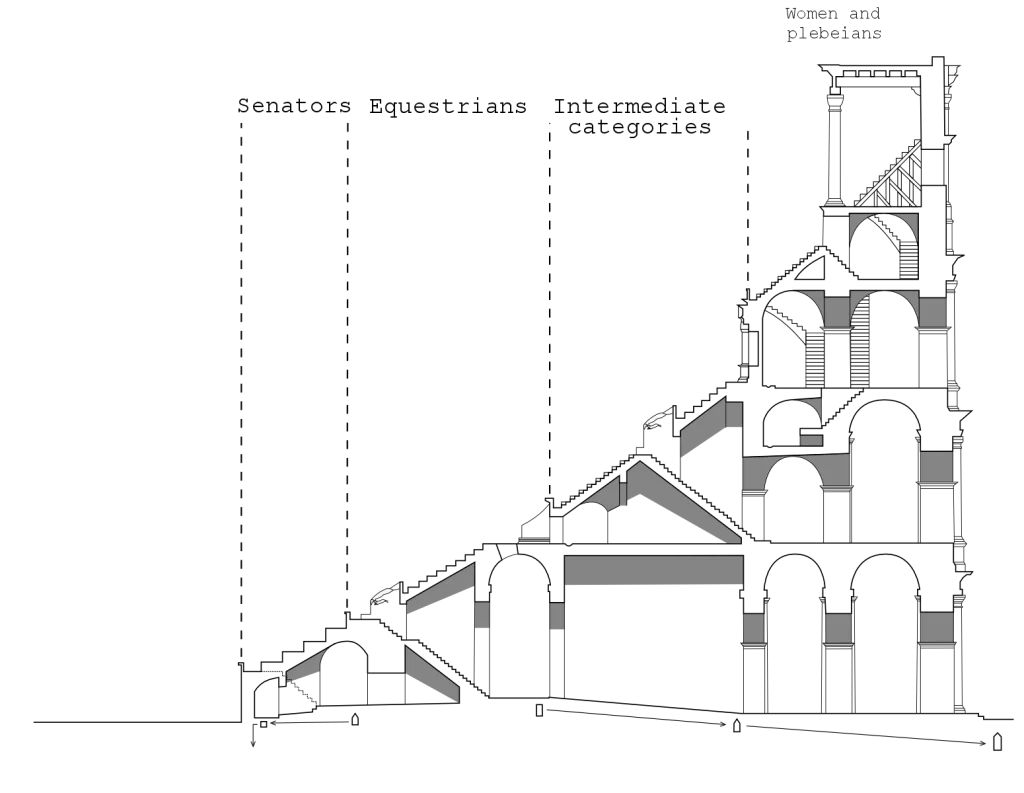

La disposition des sièges codifiait le statut social aussi clairement qu’un texte juridique. Sur les axes courts, l’empereur et les vestales. Sur le podium de marbre, les sénateurs adossés au mur de l’arène ; au-dessus, les equites ; les citoyens classés selon leur fortune. Les femmes et les pauvres étaient placés dans la galerie en bois supérieure. Le confort allait de pair avec le pouvoir. En bas, des accoudoirs et de l’espace pour les jambes, en haut, des rangées serrées et la chaleur. L’architecture ne se contentait pas d’accueillir la société, elle lui enseignait la hiérarchie à chaque événement.

La gestion des foules était d’une modernité dérangeante.

Les portes numérotées, les marques peintes, les codes gravés dans les escaliers, les couloirs superposés et les fameux vomitoria pouvaient remplir et vider les sections en quelques minutes. La circulation était sous contrôle.

Les classes entraient séparément, suivaient des chemins différents et se séparaient sans se mélanger.

Une garantie spatiale contre le chaos.

Il a utilisé la physique romaine. Le velarium, un grand auvent ouvrant et fermant fabriqué par les marins, créait de l’ombre en se tendant comme une voile inversée et, en attirant les brises depuis le marché, permettait à l’air chaud de s’élever et à l’air frais d’entrer. Le sable absorbait le sang. Les égouts nettoyaient le sol. Les fontaines et les toilettes encastrées dans les voûtes permettaient à la foule de rester fonctionnelle. Les mêmes systèmes qui apaisaient les spectateurs transformaient l’horreur en routine en adaptant le programme au programme.

Pourquoi nous attire-t-il encore ?

L’ADN du stade n’a pas changé.

Scène centrale, pelouse tondue, voies dégagées, sorties rapides. Nous connaissons bien ce modèle, car nous continuons à le reproduire partout, des stades aux terrains de baseball.

Les ruines renferment bien plus que de l’ingénierie.

Réutilisation, pillage, attachement, couches de romantisme.

Un château, une carrière, un jardin, une structure symbolique devenue souvenir, un souvenir devenu leçon.

Le Colisée est à la fois époustouflant et dérangeant. Son élégance a servi la violence d’État avec une efficacité industrielle. Le véritable problème réside dans cette incompatibilité. La perfection technique peut servir des objectifs terribles. La chorégraphie peut endormir la conscience. L’amphithéâtre nous rappelle que l’architecture n’est jamais neutre, qu’elle code parfois de manière conflictuelle la logistique, le pouvoir, le confort et les valeurs.

Aujourd’hui, les travaux de restauration permettent de conserver plus de la moitié du site. Les projets testent des sols réversibles afin de permettre aux visiteurs de se tenir à nouveau au niveau de l’arène. Les nuits où une peine capitale est exécutée quelque part dans le monde, les arches brillent dans un rituel moderne qui réécrit le théâtre de la mort comme une lueur d’espoir pour la vie. Le bâtiment continue à offrir des « performances », mais désormais sous forme d’instructions plutôt que de provocations.

La sensibilité à la forme, la clarté du mouvement, le sens de l’environnement, la hiérarchie lisible : ce sont là des leçons transmissibles. Les points à prendre en considération sont également transmissibles.

Ne confondez pas une mise en scène parfaite avec une réussite morale.

Les Romains ont maîtrisé l’art du parcours utilisateur, mais ils ont également normalisé la cruauté.

Deux mille ans plus tard, alors que nous passons les tourniquets et entrons dans des cabines climatisées pour trouver nos sièges identifiés par des codes couleur, nous utilisons toujours les mêmes outils. La vraie question est de savoir si nous organisons l’espace pour lui donner de la dignité ou simplement pour détourner l’attention.