Nous n’avons pas seulement perdu un marché. Nous avons perdu la vie publique. Nous avons perdu un lieu où tout se passait dans un seul espace ouvert et accessible : acheter du pain, discuter des interdictions, rencontrer des amis et assister à la confrontation d’idées nouvelles. Dans les villes grecques, l’agora réunissait la politique, le commerce, les rituels et les rencontres fortuites quotidiennes ; sa disparition signifie que nos villes doivent désormais trouver d’autres moyens de rassembler ces différents éléments.

L’importance historique de l’Agora

Les origines de l’urbanisme antique

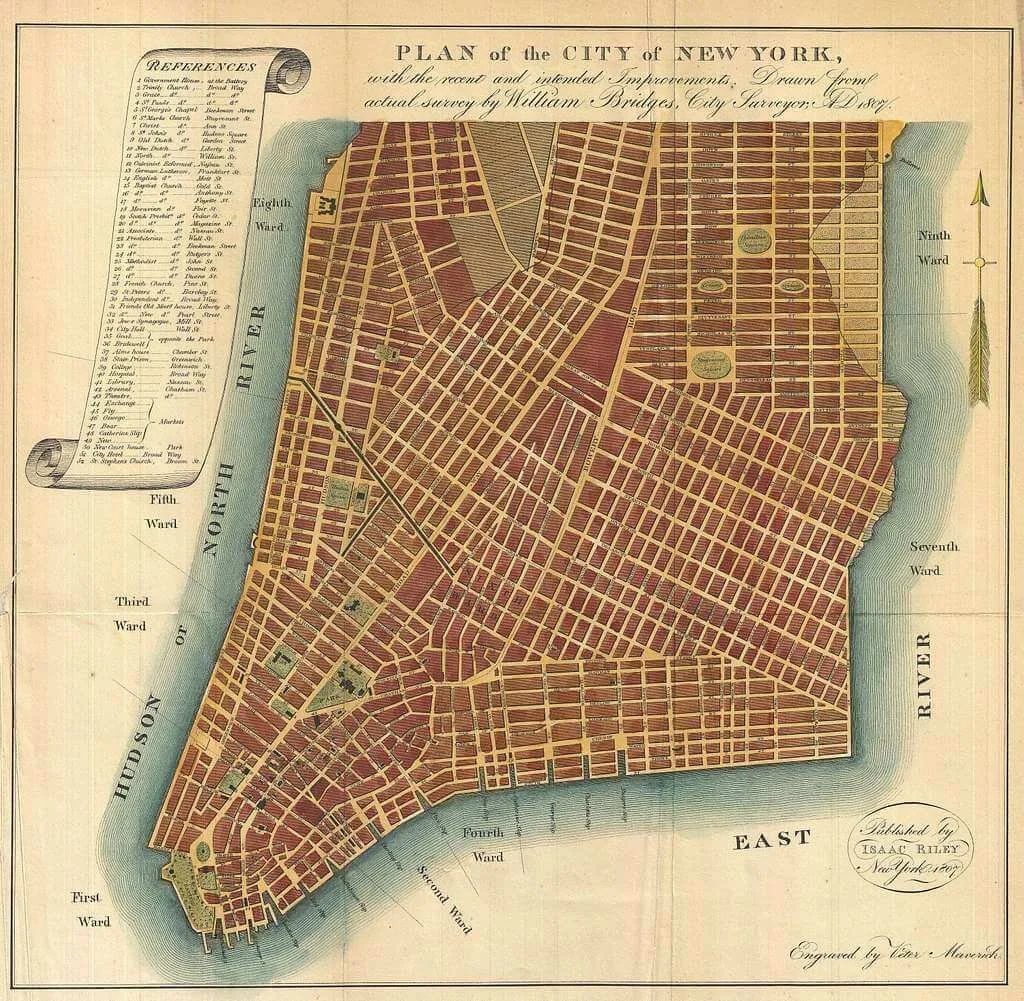

De la période archaïque à la période classique, les villes grecques se sont développées vers des systèmes de rues plus clairs et des centres publics planifiés. Pensez à la grille « hippodamienne » : des blocs orthogonaux, des intersections prévisibles et, surtout, une place publique centrale pour les rassemblements et le commerce.

Les plans orthogonaux existaient déjà auparavant, mais les auteurs grecs indiquent que c’est Hippodamus de Milet qui a codifié cette logique urbaine et l’a appliquée à des lieux tels que Le Pirée et (probablement) Thurii. La grille n’était pas une mode esthétique, mais un outil permettant d’organiser la vie civile autour d’un centre accessible. L’agora constituait la base de ce plan.

- Priène (IVe siècle av. J.-C.) en est l’exemple le plus typique : une ville construite à flanc de montagne, selon un plan en damier rationnel, avec une agora au centre de la composition, entourée de bâtiments publics et de rues qui se croisent à angle droit. En raison de cette clarté, les historiens de l’urbanisme utilisent encore Priène comme modèle de ville hippodamienne « standard ».

- Pire (Ve 5. siècle avant J.-C.), le port d’Athènes, a été réaménagé avec un quadrillage reliant les portes de la ville et les routes principales, ainsi qu’une agora centrale. Il s’agissait d’une méthode visant à diriger les flux de personnes et de marchandises vers l’espace public.

L’agora centrale, située « là où la ville se rencontre avec elle-même », était facile à trouver. Le tribunal, la salle du conseil, le marché et les lieux de discussion étaient à quelques pas. Les plans directeurs contemporains imitent généralement la géométrie en damier, mais oublient le moteur social qui se trouve en leur centre. Si nous copions les rues sans rétablir les objectifs mixtes et multiconfessionnels de la place civile, nous obtenons une logique de circulation dépourvue de vie publique.

Agora en tant que centre civil et social

Le mot grec agorá désigne à la fois « l’assemblée » et le lieu où elle se réunit ; c’est un mot qui unit les gens et les lieux. Dans la pratique, l’agora accueillait les négociations politiques, les discussions informelles, les tribunaux, les cérémonies sacrificielles et les processions, la vente au détail, les cours de philosophie et toute l’agitation de la vie quotidienne. C’était un lieu ouvert, perméable et lisible. Des fouilles sont menées depuis 1931.an Atina Agorası, iş, siyaset ve hukukun tek bir erişilebilir alanda iç içe geçtiği en net örnektir.

Lors d’une journée typique à Athènes, on pouvait voir sous les longues galeries à colonnes des marchands, des plaignants se rendant au tribunal, des membres du conseil entrant dans le bâtiment du conseil, des artisans vendant des outils et des philosophes attirant de petits groupes d’auditeurs. Les calendriers religieux, les cérémonies sacrificielles et les processions qui traversaient la place structuraient l’année. L’agora fonctionnait parce qu’elle permettait à différentes activités de se dérouler en toute sécurité sous les yeux du public.

Les villes modernes tentent de séparer ces énergies : le commerce de détail est transféré dans des centres commerciaux, la justice dans des palais d’injustice isolés, la politique dans des places clôturées et la vie sociale dans des « espaces publics privés ». Cette fragmentation affaiblit les boucles de rétroaction qui permettaient autrefois aux citoyens de se sentir appartenir à leur ville. La leçon à tirer de l’agora n’est pas la nostalgie, mais un mélange programmatique où les conflits, le commerce et les célébrations sont visibles et proches, à la lumière du jour. L’exemple d’Athènes montre que cette proximité n’est pas synonyme de chaos, mais qu’il s’agit d’une constitution spatialisée.

Typologies architecturales dans l’agora

L’agora n’était pas un terrain vague ; elle était composée d’une série d’éléments qui rendaient la vie publique viable. Les plus importants étaient les suivants :

- Stoa (portique) : longues galeries couvertes à colonnes offrant de l’ombre et une protection contre la pluie aux boutiques, aux promeneurs et aux participants aux réunions.

- Bouleuterion : bâtiment couvert destiné au boulē (conseil) de la ville.

- Tholos & Prytaneion : le tholos circulaire qui nourrissait et hébergeait les autorités civiles tournantes et le prytaneion, lié aux fonctions sacrées et exécutives de la ville.

Ensemble, ils modéraient le climat, encadraient les mouvements et donnaient aux institutions une adresse lisible sur la place publique.

Comment fonctionnent les types (avec des exemples).

- Les stoas, machines climatiques et commerciales. À Athènes, la stoa d’Attale, composée d’une galerie à deux colonnes et d’une rangée de boutiques, a créé des salles louables qui ont fait de ce bâtiment un moteur commercial pendant 400 ans. De nombreux historiens comparent cet endroit aux premiers centres commerciaux : ses bords protégés des intempéries prolongeaient la durée d’utilisation de la place par temps chaud ou pluvieux.

- Le conseil qui se réunissait devant le peuple. Le Bouleuterion offrait une salle officielle couverte pour débattre des budgets, des traités et des règlements ; la plupart des cités grecques en possédaient un. À Éphèse, la disposition des sièges du bouleuterion, semblable à celle d’un théâtre, souligne le caractère performatif des discours civils. Ce type de disposition permettait une négociation institutionnalisée sans s’éloigner de la sphère d’influence de la place publique.

- Gestion continue. Situé à proximité du complexe du conseil à Athènes, le Tholos, un petit bâtiment rond, abritait les autorités en fonction, garantissant ainsi que le cœur de l’administration soit toujours prêt, alimenté et accessible. Cette salle ronde et modeste était le cœur battant de la continuité administrative.

Que nous enseignent ces types de design contemporain ?

- Les bordures sont importantes. Les stoïciens montrent pourquoi les bordures généreuses et ombragées favorisent la vie publique ; ils recommandent des passages voûtés, des auvents profonds et des façades à colonnes pour les climats chauds ou pluvieux.

- Placez les institutions sur la place publique. La logique du bouleuterion, les salles de conseil visibles et les bâtiments municipaux transparents défendent un modèle de gouvernance accessible à pied et lié spatialement aux interactions quotidiennes.

- Conception axée sur la continuité. Les fonctions du tholos/prytaneion nous rappellent que les villes ont besoin de petites salles civiles ouvertes en permanence, destinées aux fonctionnaires, aux médiateurs ou aux conciliateurs, situées dans des lieux où les gens se réunissent déjà.

Le langage architectural du rassemblement

Proportions et hiérarchies spatiales

Les espaces de rassemblement exceptionnels sont compréhensibles car ils sont constitués d’échelles imbriquées : les coins des pièces, les pièces donnant sur les cours, les cours donnant sur les rues, les rues donnant sur les places. Christopher Alexander a appelé cela la « hiérarchie des espaces ouverts » : les gens se sentent à l’aise lorsqu’ils ont un « arrière » (refuge) et une vue plus large (perspective). Cette logique simple de l’arrière et de la vue explique pourquoi les bords et les seuils sont si attrayants.

La géométrie des rues et des places permet de prédire naturellement où les gens vont et où ils s’arrêtent. Les recherches sur la syntaxe spatiale montrent que certaines configurations créent un « mouvement naturel » sans signalisation ni programmation et concentrent les chemins (et donc les rencontres fortuites). Si vous souhaitez favoriser le dialogue, faites en sorte que le réseau de circulation passe par le centre plutôt que par la périphérie.

Les proportions à l’échelle humaine sont importantes. Le modèle des « petites places publiques » d’Alexander soutient que les espaces trop vastes donnent une impression de vide ; des dimensions transversales plus étroites permettent de voir les visages, d’entendre les voix et de se sentir partie intégrante d’une scène. Les concepteurs peuvent combiner des axes plus longs pour les défilés ou les marchés avec un « cœur » à l’échelle modeste. Le lieu où vous vous rassemblez est petit, l’espace où vous vous déplacez est long.

- Les recherches sur le terrain menées par William H. Whyte ont montré que les rebords, les marches et les saillies incitent les gens à s’asseoir, et que les gens se regroupent dans les endroits qui leur offrent des endroits où s’adosser et des options. Les chaises mobiles reproduisent des micro-hiérarchies en quelques secondes.

- Des recherches récentes basées sur l’intelligence artificielle confirment les observations de Whyte : nous marchons désormais plus vite et passons moins de temps dans de nombreuses villes ; des aménagements offrant des points de repos, de l’ombre et des occasions de discuter pourraient inverser cette tendance.

Importance et expérience sensorielle

Le rassemblement est une expérience multisensorielle. Les matériaux véhiculent la chaleur, la texture, le son et l’odeur ; ils « parlent » au corps avant tout autre signe. Juhani Pallasmaa soutient que l’architecture est perçue par les yeux, les oreilles, la peau et la mémoire. La pierre est durable, le bois est chaud, tandis que les textiles adoucissent le son. Concevoir pour les sens n’est pas un luxe ; cela permet aux gens de se sentir les bienvenus.

Les facteurs sociaux tels que le son, la lumière et le confort.

- Acoustique. Lorsque le bruit de fond est trop élevé, les gens cessent de parler ou quittent les lieux. Les directives de l’OMS relatives au bruit ambiant fixent des objectifs visant à protéger la santé. Utilisez ces objectifs pour dimensionner l’absorption, la végétation et les caractéristiques de l’eau afin de masquer les sons forts.

- Lumière du jour. La norme EN 17037 redéfinit la qualité de la lumière du jour pour les espaces intérieurs et les zones communes (apport, vue vers l’extérieur, exposition au soleil, éblouissement). Dans les forums, les bibliothèques et les réfectoires, une lumière du jour équilibrée qui contrôle l’éblouissement permet aux personnes de rester plus longtemps et plus sereinement.

- Conception multisensorielle. Des recherches cognitives ont montré que des indices sensoriels plus riches sont associés à un sentiment d’appartenance plus fort ; pensez par exemple aux plantes odorantes, aux balustrades tactiles, aux plafonds en bois réverbérants et aux pavés adaptés aux bruits de pas.

Applications.

- Des bords adaptés à la conversation. Utilisez du bois ou de la pierre texturée pour les rebords où l’on peut s’asseoir ; ajoutez des plafonds souples et insonorisants sous les auvents afin que les petits groupes puissent s’entendre. (Observation de Whyte : les gens s’assoient là où ils trouvent une place.)

- Des microclimats agréables. Au lieu d’une exposition uniforme, combinez ombre, lumière tamisée et poches de soleil saisonnières ; les contrôles de la lumière solaire et de l’éblouissement de la norme EN 17037 vous aident à régler ce mélange.

Le design comme cadre pour le dialogue

Un bon espace public n’élimine pas les désaccords, mais les accueille. Le concept d’espace public agonistique de Chantal Mouffe définit l’espace public comme un lieu où différents points de vue se rencontrent sans exiger un consensus parfait. Le rôle du concepteur est de rendre cette rencontre possible, sûre et compréhensible.

Utilisez des niveaux de participation clairs pour déterminer la forme de participation du public. De « l’information » et la « consultation » à la « coopération » et la « délégation ». L’échelle d’Arnstein rappelle que les ateliers symboliques ne sont pas synonymes de décisions communes ; le spectre IAP2 transforme cette idée en promesses de projets concrets. Résumez votre niveau de participation, tracez un calendrierlgesi ve bütçeye dahil edin.

Des initiatives de conception qui ont suscité des discussions animées.

- Triangulation. Proposez des stimuli externes (jeux, art, vendeurs, performances) qui fourniront aux étrangers un sujet de conversation. Adaptez la disposition des sièges en conséquence afin que les spectateurs puissent regarder et participer.

- La combinaison entre gouvernance et programme est mise en avant. Placez les salles communautaires, les comptoirs de service ou les tables de médiation dans des zones actives ; cela favorise la transparence et la responsabilité (une leçon également reprise par Whyte et les pratiques de création d’espaces).

Études de cas.

- Superkilen, Copenhague. Un parc participatif qui rassemble les objets et les idées proposés par des habitants de nombreux pays, transformant ainsi son design en un dialogue culturel permanent. Le processus, qui repose sur de nombreuses contributions du public et une conception collaborative supervisée par des conservateurs, a rendu cet espace compréhensible pour ses utilisateurs.

- Les superblocs de Barcelone. La réaffectation des espaces publics a permis de créer des lieux dédiés au dialogue entre voisins, aux jeux et aux activités ; elle a également mis en évidence des avantages en matière d’environnement et de santé, ainsi que des enseignements en matière d’évaluation, de participation et de gouvernance.

- La conception urbaine sociale de Medellín. Les parcs-bibliothèques et les petits projets d’« acupuncture urbaine » ont combiné une architecture prestigieuse à une profonde participation sociale, en utilisant le design comme plateforme pour de nouvelles relations civiles.

Qu’est-ce qui a remplacé l’Agora et quel en a été le prix ?

L’essor des centres commerciaux et des galeries marchandes

Après la guerre, l’Amérique du Nord a remplacé la complexité ouverte et civile de l’agora par des centres commerciaux fermés et des places « publiques » négociées de manière privée. Victor Gruen, inventeur du centre commercial moderne, imaginait des centres-villes piétonniers et à usage mixte, mais il a ensuite rejeté ce que les promoteurs immobiliers ont construit, affirmant qu’ils avaient conservé les parties rentables et abandonné les parties sociales. Pendant ce temps, dans des villes comme New York, le plan d’urbanisme de 1961 a créé des places « bonus », c’est-à-dire des espaces publics à propriété privée (POPS). Dans ces zones, des droits de construction supplémentaires ont été échangés contre un accès public sur place. Ces deux modèles sont devenus les héritiers dominants de l’agora dans les banlieues et les centres-villes.

Les centres commerciaux ont réuni les éléments climatiques, commerciaux et sécuritaires à l’intérieur ; les marchés festifs (Faneuil/Quincy Market, Harborplace) ont ajouté le divertissement et le tourisme à ce mélange, tout en restant axés sur la consommation. Dans les centres densément peuplés, les POPS ont créé des avant-cours, des atriums et des parcs de poche rattachés aux tours de bureaux. La plupart d’entre eux ont été conçus en s’inspirant des recherches de Whyte sur les facteurs de réussite des petits espaces urbains, mais ils ont souvent donné de mauvais résultats lorsque les propriétaires ont limité les espaces de détente, les zones ombragées ou les heures d’ouverture. Les villes ont ensuite renforcé les règles en imposant les panneaux nécessaires et des obligations plus claires.

Le confinement et la gestion privée ont amélioré le confort et la sécurité des acheteurs et des employés de bureau, mais ont réduit la portée des activités autorisées. Une place ou un centre commercial peut donner l’impression d’être ouvert au public, mais être géré selon des règles privées ; cela est bon pour le commerce prévisible, mais mauvais pour les hasards et la contestation. Le choix du parc Zuccotti (un POPS ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) par Occupy Wall Street montre les opportunités offertes par ce type de structures hybrides et la fragilité des droits qui y sont accordés.

La perte de l’application spatiale démocratique

La vie démocratique dépend des espaces prévus pour se réunir, présenter des pétitions et débattre. Dans les environnements privés, la liberté d’expression dépend de la juridiction : dans l’affaire Pruneyard v. Robins (1980), la constitution californienne protège certains droits à la liberté d’expression dans les centres commerciaux, mais la loi fédérale n’oblige pas les autres États à faire de même. Dans de nombreuses villes, les POPS et les places gérées par des sociétés immobilières peuvent restreindre les manifestations, la distribution de tracts et même la prise de photos par le biais de règlements intérieurs et de protocoles de sécurité.

Des recherches menées à Londres ont révélé l’expansion de prétendus terrains publics avec des règles de propriété opaques et des codes de conduite restrictifs ; l’utilisation d’un système de reconnaissance faciale sur le site de King’s Cross a suscité l’indignation du public et ce système a été supprimé. Le contrôleur de New York a constaté que plus de la moitié des POPS ne fournissaient pas les services publics nécessaires ou n’y donnaient pas accès, ce qui a conduit à des réformes telles que l’obligation d’apposer des panneaux « Ouvert au public » et une application plus claire de la réglementation. Il ne s’agit pas là d’anomalies administratives abstraites, mais des limites pratiques de la citoyenneté.

Les autorisations pouvant être modifiées unilatéralement par leurs titulaires, leur utilisation démocratique reste incertaine. Londres, par le biais de la Charte publique de Londres, exige que les nouveaux espaces respectent des principes inclusifs ; à New York, des mesures similaires en matière de transparence, de signalisation et de sanctions visent à aligner la gestion privée sur les attentes du public, mais il s’agit là de projets en cours et non de problèmes résolus.

La stérilité architecturale dans les espaces publics

Les domaines où la gestion des risques est mise en œuvre tendent généralement à évoluer vers un environnement « propre mais silencieux ». Les conceptions hostiles ou défensives, telles que « les bancs qui empêchent de s’asseoir, les clous pointus et les meubles qui contrôlent la posture », indiquent qui est le bienvenu et qui ne l’est pas, et affaiblissent la mixité sociale qui rend la vie publique intéressante (et équitable). Les rapports de recherche et de défense des droits associent ces mesures à l’exclusion des personnes sans abri et vulnérables et à une diminution plus générale du bien-être.

Au-delà de l’équipement visible, cela peut être dû à des règles et réglementations qui empêchent la stérilité, les divertissements, la musique de rue, la mendicité ou les jeux d’enfants. Les universitaires ont démontré que la combinaison de la conception physique, des règles de conduite et des contrôles de contenu empêche l’utilisation spontanée, en particulier dans les POPS et les zones sécurisées. Il en résulte un paysage photogénique mais socialement plat.

Une gouvernance ouverte et axée sur les droits (règlements publics et panneaux d’affichage sur place) et les éléments fondamentaux du style Whyte (ombre, bords adaptés à l’assise et chaises mobiles) augmentent de manière fiable la durée de séjour et les conversations. En combinant cela avec une gestion inclusive (horaires de travail transparents, interdictions minimales, responsables redevables), vous obtenez des lieux qui accueillent à la fois les conflits et les moments agréables : moins de musée, plus de lieu de rencontre.

Leçons tirées des lieux perdus

Mémoire urbaine et effacement

Les villes ne perdent pas seulement leurs bâtiments, elles perdent aussi les scénarios de la vie publique. Lorsqu’un lieu important disparaît, la mémoire collective s’affaiblit et la « visibilité » de la ville (la carte mentale qui aide les citoyens à donner du sens et à orienter leur compréhension) s’altère. Kevin Lynch a montré comment les routes, les limites, les zones, les points nodaux et les structures emblématiques constituent l’identité d’une ville ; la suppression des points de repère perturbe cette lisibilité.

La démolition de Penn Station entre 1963 et 1968 en est la meilleure illustration : cette indignation a conduit à l’adoption de la loi sur les monuments historiques de la ville de New York en 1965 et à la naissance d’un mouvement national de protection du patrimoine. Cela prouve que la destruction peut susciter une nouvelle prise de conscience en matière de protection, mais que cela n’est possible qu’après que le mal a été fait.

Dolores Hayden ajoute que la mémoire n’est pas seulement un élément commémoratif, mais aussi un élément social. Les paysages urbains renferment souvent l’histoire de la classe ouvrière, des femmes et des minorités, qui sont généralement les premières à disparaître sous le nom de « rénovation ». Concevoir pour la mémoire signifie rendre ces histoires visibles non seulement dans les musées, mais aussi dans la vie quotidienne de la ville.

Études de cas.

- Les Halles, Paris. Démoli en 1971-72, le « ventre de Paris » a été remplacé par un complexe commercial et de transport que beaucoup ont qualifié de malveillant ; mais des décennies plus tard, la ville a réinvesti pour réparer cette blessure. La leçon à en tirer : les halles ne sont pas seulement des baraques, elles font partie de l’infrastructure urbaine.

- Scollay Square → Boston Government Center. Dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine, des centaines de bâtiments ont été démolis et des milliers de personnes ont été déplacées, réécrivant ainsi la mémoire comme une « décomposition ». Aujourd’hui, les archives et les historiens locaux s’efforcent de retrouver le passé que la place a balayé.

Utilisez l’approche du paysage urbain historique (HUL) de l’UNESCO : dressez l’inventaire des couches concrètes et abstraites, impliquez les communautés dès le début du processus et gérez le changement plutôt que de le figer. Le HUL redéfinit la conservation non pas comme une nostalgie, mais comme une pratique vivante fondée sur des valeurs.

Échecs dans les tentatives de reconstruction

De nombreuses « rénovations » imitent les formes anciennes, mais négligent leurs anciennes fonctions. Les marchés festifs et les quartiers lifestyle empruntent souvent l’apparence des marchés civils ou des places publiques, mais ils sont centrés sur la consommation et le contrôle privé, créant ce que les critiques appellent la « disneyfication » : des versions sécurisées, simplifiées et standardisées de la vie publique.

Études de cas.

- South Street Seaport, NYC. Des années de travaux de rebranding ont tenté de transformer un port historique en centre commercial festif. Malgré la nouvelle architecture, les observateurs parlent encore d’un « sentiment chronique d’irréalité ». C’est une histoire édifiante qui montre à quel point l’authenticité est importante sans utilisation quotidienne et sans loyers abordables.

- Le Humboldt Forum (palais reconstruit) à Berlin. Ce bâtiment baroque raffiné aux intérieurs modernes a suscité une vive polémique : la reconstruction de la façade prussienne honore-t-elle ou blanchit-elle l’histoire ? Les détracteurs soulignent les politiques des donateurs et les collections coloniales qui contredisent la mission déclarée du projet.

- Reconstruire les types, c’est reconstruire la vie. Même les travaux de reconstruction réussis (par exemple, le Stoa d’Attale reconstruit en musée de l’agora) montrent les limites de la copie matérielle : on peut reconstruire la galerie à colonnes, mais on ne peut pas reconstruire automatiquement le logiciel social qui fonctionnait autrefois sous ses toits.

Mesurez la « réalité » en termes de diversité d’utilisation, de perméabilité et de gouvernance. Si une place peut accueillir sans autorisation spéciale des manifestations, des jeux, des commerçants, des personnes âgées et des jeunes, et si les baux, les horaires de travail et les règles soutiennent cette mixité, vous reconstruisez non seulement l’apparence, mais aussi la fonction d’une agora. (Le livre d’observations de Whyte reste une liste de contrôle pratique : des bords propices à l’assise, de l’ombre, de la nourriture et la liberté de flâner.)

Nostalgie architecturale et conservation critique

La théorie de la protection distingue la valeur émotionnelle de la valeur sémantique. La Charte de Venise (1964) met l’accent sur l’authenticité, les hypothèses minimales et les ajouts distinctifs ; il s’agit là de mesures de protection contre le pastiche romantique. La Charte de Nara (1994) élargit la notion d’authenticité pour inclure divers contextes culturels. La Charte de Burra quant à elle met en place un processus fondé sur des valeurs pour gérer le changement. Ensemble, ces documents prônent l’exactitude et la transparence plutôt que la copie.

Spectre d’application (avec exemples).

- Reconstruction (rare, controversée). Le palais de Berlin montre comment les copies peuvent raviver la politique mémorielle ; il faut avancer avec honnêteté, en s’appuyant uniquement sur une documentation complète, un débat ouvert et des innovations.

- Réutilisation adaptative (généralement l’option la plus appropriée). La sauvegarde légale de Grand Central (1978) et sa restauration ultérieure ont créé un modèle : conserver le bâtiment dans la vie publique plutôt que de le transformer en décor de théâtre. L’exemple contraire est celui de Penn Station ; la perte de ce bâtiment continue d’influencer la politique et les débats actuels sur sa refonte.

- Réhabilitation urbaine. Parfois, la leçon consiste à « défaire » : Séoul a supprimé une autoroute pour restaurer la rivière Cheonggyecheon, retrouvant ainsi le confort climatique, la biodiversité et l’espace public ainsi que la mémoire hydrologique de la ville.

Avant de choisir l’une des options de copie, réutilisation ou suppression, posez-vous les questions suivantes : (1) Quels sont les éléments (autres que l’atmosphère) qui rendent cet endroit important ? (2) Le modèle de gouvernance peut-il garantir une utilisation quotidienne et démocratique ? (3) Les modifications permettront-elles de distinguer clairement l’original du nouveau ou risquent-elles de semer la confusion ? Venise/Nara/Burra définit les règles éthiques ; HUL définit le processus ; votre résumé doit traduire les deux en contraintes de conception que le public peut lire sur place.

Pouvons-nous concevoir de nouvelles agoras aujourd’hui ?

Gagner du terrain pour la participation civile

Les villes n’ont pas besoin de colonnes de marbre pour retrouver l’énergie de l’agora ; elles ont besoin de rues et de places fiables qui servent de lieux de rassemblement quotidiens. Parmi les tactiques éprouvées et peu coûteuses, on peut citer les programmes de rues ouvertes (couloirs hebdomadaires sans voiture) et les places/parcs tactiques (aires de repos, abris et plantations rapidement installés). Le programme Ciclovía de Bogotá, long de 127 km, montre le potentiel social des fermetures répétées de rues. 1,5 million de personnes utilisent ce programme chaque semaine et ses avantages sociaux et sanitaires sont documentés.enmiş olup, dünya çapında da benzer programlar uygulanmaktadır. San Francisco’nun Parklet El Kitabı ve Global Sokak Tasarım Kılavuzu vaka çalışmaları, herhangi bir şehrin benimseyebileceği basit, kamu öncelikli kuralları (evrensel erişim, münhasır kullanım yok) açıkça belirtmektedir.

Pour éviter les situations où « quelque chose apparaît soudainement puis disparaît », combinez les essais en les transformant en lois. Le programme Piazze Aperte de Milan utilise l’urbanisme tactique comme une méthode officielle à l’échelle de la ville : il consiste à transformer rapidement les trottoirs en places, puis à pérenniser celles qui ont fait leurs preuves. Des études indépendantes et des guides de conception documentent les résultats (passages plus sûrs, temps de séjour plus long) et le processus de mise à l’échelle.

La conception fonctionne lorsque les règles sont respectées. Le document Public London Charter (Charte publique de Londres) définit des principes clairs et axés sur les droits pour les nouveaux espaces publics (signalisation, accès inclusif, gestion transparente) et les associe à des autorisations d’urbanisme. Les normes POPS de la ville de New York exigent également des panneaux lisibles, des équipements nécessaires et des obligations applicables, afin que les « espaces publics privés » se comportent davantage comme de véritables espaces publics. Intégrez ces conditions de gouvernance dans votre résumé dès le premier jour.

Typologies hybrides pour le XXIe siècle

Les « nouvelles agoras » les plus convaincantes réunissent sous un même toit une bibliothèque, un espace de création, une salle de spectacle et des services municipaux. Oodi à Helsinki se définit comme un « lieu de rencontre vivant » et propose tout, des studios aux imprimantes 3D, en passant par les cinémas et les salles communautaires. Cet endroit n’est pas conçu pour se dépêcher, mais pour passer du temps. Le Dokk1 d’Aarhus abrite la bibliothèque principale et les services aux citoyens (y compris l’aide à l’obtention d’une carte d’identité nationale/CPR) au même endroit, intégrant ainsi les formalités administratives quotidiennes dans la vie civile. Les récompenses et les actualités soulignent la manière dont ces bâtiments favorisent non seulement les collections, mais aussi les rencontres quotidiennes.

Un autre exemple hybride est le Resilience Hub : un équipement communautaire équipé pour être utilisé par beau temps (cours, recharge, Wi-Fi, réunions) et en cas de crise (électricité, climatisation, communication). Le guide du Réseau des directeurs de la durabilité urbaine explique en détail comment financer, programmer et gérer conjointement ces centres afin de créer les capacités locales et la confiance qui sont les éléments fondamentaux d’une agora moderne.

L’utilisation démocratique prend de l’ampleur lorsque les assemblées locales se connectent aux assemblées en ligne. Né à Barcelone, Decidim est une infrastructure open source conçue pour s’harmoniser avec les réunions en face à face, les propositions, les assemblées, la budgétisation participative et le retour d’information. Associer une place publique (ou une salle de bibliothèque) à un exemple Decidim permet aux personnes qui s’y rendent de continuer à façonner les décisions après leur retour chez elles, et inversement.

Les architectes en tant qu’intermédiaires culturels

Utilisez le spectre IAP2 pour définir clairement votre promesse de participation, « de l’information à l’habilitation », et veillez à ce que la portée, le calendrier et le budget du projet soient conformes à cette promesse. Utilisez l’échelle d’Arnstein pour contrôler le pouvoir de manière raisonnable : les participants sont-ils simplement consultés ou partagent-ils le contrôle ? Indiquez le niveau dans des documents publics afin que les communautés puissent demander des comptes aux équipes.

Évaluez les résultats sociaux en tant que résultats de conception. Le RIBA Social Value Toolkit propose des méthodes pratiques pour démontrer les changements en matière de bien-être, d’harmonie sociale et d’accessibilité. Ces critères peuvent être suivis par les clients et la municipalité, tout comme les coûts et la consommation d’énergie. La publication de ces données (avant et après utilisation) transforme la nouvelle agora d’un simple concept en un bien public dont les performances sont démontrables.

Dans le contexte du patrimoine culturel, utilisez l’approche de l’UNESCO relative au paysage urbain historique pour établir un équilibre entre le changement et la continuité culturelle ; cartographiez les valeurs concrètes et abstraites avant de tracer les limites. Lorsque des questions de représentation se posent, s’appuyez sur les principes de justice conceptuelle : placez les personnes les plus touchées au centre de la définition des objectifs et de la gouvernance, et veillez à ce qu’elles participent aux ateliers. Cela signifie négocier la culture plutôt que simplement la façonner.

Réflexions sur le rôle de l’architecte

Structure pour la durabilité et la transition

Concevoir à la fois « pour toujours » et « pour l’année prochaine » est un véritable talent. Deux points de vue utiles : (1) l’idée des couches de découpe (site, structure, façade, services, plan d’aménagement, mobilier) rappelle que les différentes parties d’un bâtiment évoluent à des rythmes différents, et qu’il faut donc préserver celles qui évoluent lentement et rendre celles qui évoluent rapidement facilement modifiables ; et (2) bâtiment ouvert, qui sépare les « supports » durables des « remplissages » éphémères, donnant aux utilisateurs la possibilité de remodeler l’espace au fil du temps. Ensemble, ces deux points renvoient à une règle éthique : permanence dans la structure, flexibilité dans les organes.

De l’éthique aux normes.

Si vous voulez être adaptable pour survivre face aux budgets et aux chiffres d’affaires, encodez cela. La norme ISO 20887 définit les principes de conception pour le démontage et l’adaptabilité ; le guide de l’économie circulaire encourage la documentation préalable des matériaux (par exemple, avec des passeports matériaux) afin que les équipes futures puissent les réutiliser, les échanger ou les recycler à haute valeur ajoutée. Dans la pratique, cela signifie des connexions réversibles, des zones de service accessibles, des modules standardisés et un inventaire actualisé du contenu de votre bâtiment.

La réutilisation adaptable est généralement plus avantageuse que les nouvelles constructions en termes de carbone, car vous conservez les émissions de carbone que vous avez déjà « payées ». Des études et des analyses de cas (analyse bureau-logement d’Arup et projet de rénovation One Triton Square à Londres) montrent que la transformation ou la rénovation, plutôt que la démolition, permet de réaliser d’importantes économies en termes d’émissions de carbone. Le guide des bâtiments circulaires ajoute : ne construisez que ce qui est nécessaire, construisez pour la valeur à long terme et choisissez les bons matériaux.

Concrétiser les valeurs à l’aide d’un formulaire

Si vous croyez en l’honneur, la chaleur et l’hospitalité, les gens doivent ressentir ces valeurs de tout leur être. Dans son ouvrage sur l’architecture multisensorielle, Juhani Pallasmaa soutient que le son, la chaleur, la texture et l’odeur sont aussi déterminants que la vue. Les choix de conception tels que les plafonds en bois qui adoucissent l’acoustique, les pierres qui apportent de la fraîcheur et les balustrades qui invitent au toucher transforment les valeurs abstraites en expérience quotidienne.

L’accessibilité n’est pas une fonctionnalité supplémentaire ; c’est une valeur exprimée dans le plan, la section et l’interface. Les sept principes de la conception universelle (utilisation équitable, flexibilité, utilisation simple/intuitive, informations perceptibles, tolérance aux erreurs, faible effort physique, taille/espace appropriés) constituent une liste de contrôle rédigée dans un langage simple que vous pouvez utiliser pour prendre toutes vos décisions, qu’il s’agisse du matériel de porte, de l’orientation ou de la hauteur des sièges.

L’œuvre de Venturi et Scott Brown intitulée « Le canard et la cabane décorée » rappelle que les bâtiments communiquent parfois en tant que symboles, parfois en hébergeant des symboles (signes, art, programmes). Choisissez la bonne méthode pour le sujet, afin que le public puisse comprendre ce que représente un lieu sans avoir besoin d’un guide. Ce qui importe, ce n’est pas l’ironie, mais la signification lisible dans la vie quotidienne.

La forme axée sur la valeur découle également de qui la façonne. Le cadre de la justice en matière de conception exige des concepteurs qu’ils placent au centre les communautés les plus touchées par un projet et qu’ils ne se contentent pas de les consulter à la fin du processus, mais qu’ils partagent le pouvoir tout au long de celui-ci. Intégrez cet engagement dans le résumé et la gouvernance afin qu’il perdure au-delà d’une seule réunion.

Concevoir des lieux mémorables

Les villes sont mémorisées par leur forme et leur utilisation. Les travaux de Kevin Lynch sur la visibilité expliquent comment les routes, les limites, les zones, les points nodaux et les structures symboliques aident les gens à organiser le sens ; Aldo Rossi ajoute que les œuvres/monuments urbains permanents fixent la mémoire collective au fil du temps. Dolores Hayden élargit cette perspective en incluant non seulement les grands monuments, mais aussi les histoires quotidiennes et méconnues du paysage. Une bonne « conception de la mémoire » établit un équilibre entre lisibilité, pérennité et inclusivité.

La mémoire ne doit pas nécessairement être monumentale. Les contre-monuments en Allemagne encouragent à réfléchir en renversant la conception traditionnelle de l’héroïsme ; les Stolpersteine (« pierres d’achoppement ») transforment les trottoirs en réseaux commémoratifs en plaçant des noms sur les seuils des portes. Ces micro-actions sont puissantes car elles s’inscrivent dans les itinéraires quotidiens et non en dehors.

Le mémorial des vétérans du Vietnam de Maya Lin montre comment la restriction peut approfondir les souvenirs : deux murs de granit noir creusés dans le sol, des noms inscrits par ordre chronologique et une surface réfléchissante qui associe l’image du visiteur à celle des défunts créent une rencontre personnelle et sociale sans imposer d’histoire unique. La conception du mémorial exigeait qu’il s’agisse d’une œuvre apolitique et contemplative, énumérant chaque nom ; le design a répondu à ces exigences et a su transmettre ce sentiment.