Aus der Vergangenheit lernen: Architektonischer Optimismus im Laufe der Geschichte

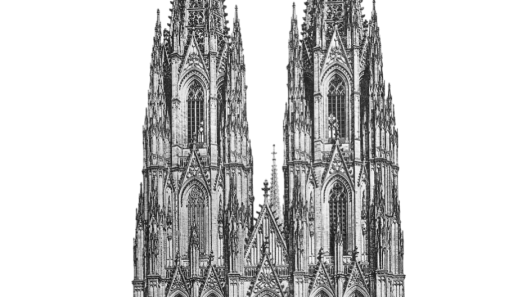

Als die Architekten im Italien des 15. Jahrhunderts zu klassischen Ideen zurückkehrten, kopierten sie nicht einfach alte Formen, sondern stellten das Vertrauen in die Möglichkeiten von Gebäuden für den Menschen wieder her. Der Humanismus stellte den Menschen (seine Vision, seine Bewegungen, seinen Komfort) in den Mittelpunkt des Designs. Symmetrie und Proportionen waren keine abstrakten Konzepte, sondern Mittel, um nach einer turbulenten Mittelalterperiode Räume ruhig, verständlich und respektabel zu gestalten. Diese Zuversicht spürt man in den klaren Bogengängen und maßvollen Räumen der Werke der Frührenaissance, in denen die Geometrie dem Menschen dient, anstatt ihn einzuschüchtern.

Die Veränderung war nicht nur philosophischer Natur, sondern auch technisch bedeutsam. Filippo Brunelleschi und seine Kollegen verwendeten modulare Proportionen, um eine Harmonie zu schaffen, die man mit den Füßen lesen kann. Im Ospedale degli Innocenti wiederholen sich einfache Einheiten in Säulen und Bögen, sodass das Gehen unter dem Vordach zu einem regelmäßigen Rhythmus und einer Erfahrung auf menschlicher Ebene wird. Dies war kein Stil um des Stils willen, sondern ein System, das Ordnung, Licht und Bewegung miteinander in Einklang brachte.

Wenn wir heute von „menschenorientiertem“ Design sprechen – einladende Eingänge, wegweisendes Tageslicht, intuitive Räume –, greifen wir die Prioritäten der Renaissance wieder auf. Die Bedeutung, die dieser Epoche Klarheit und Ausgewogenheit beimaß, prägt noch immer öffentliche Gebäude und Plätze und erinnert uns daran, dass Optimismus oft damit beginnt, dass man Räume schafft, die angenehmer für die Sinne und leichter zu navigieren sind.

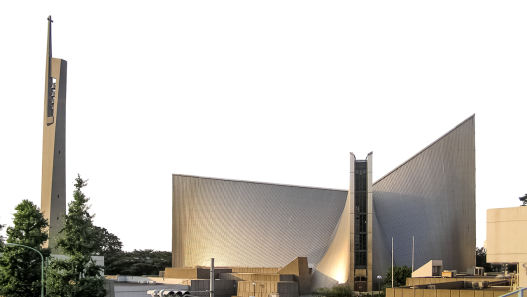

Wiederaufbau nach dem Krieg und Aufstieg der Moderne

Im Zweiten Weltkrieg wurden Städte zerstört, und die Architektur musste schnell auf diese Situation reagieren. Mit dem Ziel, sozialen Fortschritt mit effizientem Bauen zu verbinden, ermächtigten Regierungen Planer, neue Städte zu bauen und Millionen von Menschen neu unterzubringen. In Großbritannien wurden durch das New Towns Act von 1946 Entwicklungsgesellschaften gegründet, um neue Siedlungen wie Stevenage zu entwerfen. Dies war ein Beweis dafür, dass Politik und Design auf nationaler Ebene zusammenwirken können, wenn sie von der Bevölkerung stark unterstützt werden.

Vor Ort zeigte sich Optimismus in Form mutiger Experimente. Die Fußgängerzone Lijnbaan in Rotterdam brachte eine neue Idee für ein bombardiertes Zentrum hervor: die Straße den Menschen zurückzugeben, Autos fernzuhalten und ein lebendiges Handelszentrum zu schaffen, das den Wiederaufbau fördern würde. Es war keine perfekte Lösung, aber sie zeigte, dass sich eine Stadt mit klaren städtebaulichen Maßnahmen und einem gemeinsamen zivilen Willen schnell neu erfinden kann.

Die langfristigen Auswirkungen dieser Zeit sind nach wie vor von Bedeutung. Die während und nach der Umstrukturierung entwickelten Methoden und Standards für Industriegebäude legten den Grundstein für spätere Energievorschriften und leistungsorientiertes Denken. Nach der Ölkrise von 1973 veröffentlichte die USA mit ASHRAE 90-1975 den ersten nationalen Energiestandard und legte damit die Grundlage für die bis heute weiterentwickelten Effizienzanforderungen. Die Lehre, die daraus gezogen werden kann, ist vielversprechend: Wenn Krisen die Ziele klarer machen, können Design und Politik koordiniert Maßnahmen zur Abfallreduzierung und Verbesserung des täglichen Lebens ergreifen.

Futurismus und visionäre Designs des 20. Jahrhunderts

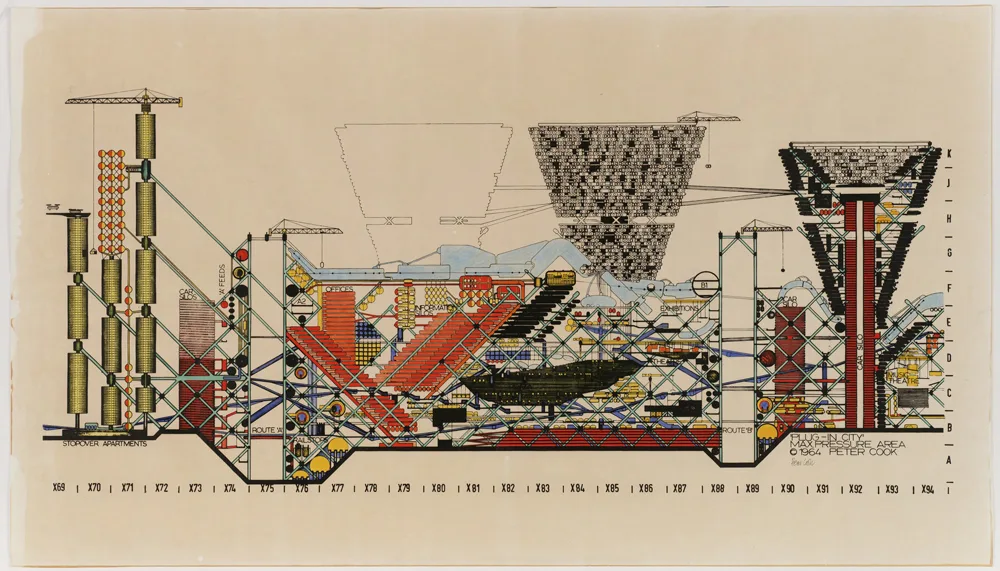

Manche Optimismen kommen zu früh. Antonio Sant’Elia stellte in seinem futuristischen Manifest von 1914 die Vision einer Stadt vor, die auf Geschwindigkeit, Elektrizität und ständiger Veränderung aufgebaut war. Seine Zeichnungen mit dem Titel La città nuova (Die neue Stadt) waren keine Pläne, die sofort umgesetzt werden sollten, sondern ein Weckruf, dass Architektur nicht die Vergangenheit kopieren, sondern mit dem Tempo des modernen Lebens Schritt halten sollte. Auch wenn sie nie umgesetzt wurden, erweiterten diese Ideen den Horizont des Möglichen, indem sie mentale Grenzen überschritten.

Ein halbes Jahrhundert später übernahm Archigram diese Idee mit Visionen wie Plug-In City. Plug-In City war ein urbanes Megabauwerk, in dem Dienstleistungen und Wohnungen wie Bauteile ausgetauscht und eingesetzt werden konnten. Wichtig war nicht Genauigkeit, sondern Flexibilität. Durch die Gestaltung einer Stadt, die sich an das Lebenstempo der Menschen anpassen konnte, machte Archigram das Design zu etwas, das nicht mehr fertiggestellt war, sondern zu einer Plattform, die ständig offen für Veränderungen war. Diese Denkweise ist eine Inspirationsquelle für die modularen Systeme und das Konzept der zirkulären Bauweise von heute.

Visionäre Prototypen wurden zu realen Bauwerken. Buckminster Fullers geodätische Kuppeln bewiesen, dass mit leichten Bauteilen und minimalem Materialaufwand große Volumen überdacht werden können. Dieses Prinzip dient nach wie vor als Inspiration für effiziente Innenräume und temporäre Bauten. Der Optimismus hier ist pragmatisch: Wenn Technologien und Bedürfnisse aufeinander abgestimmt sind, können radikale Ideen von Papier auf Pavillons und alltägliche Gebäude übertragen werden.

Bioklimatische Traditionen der regionalen Architektur

Lange bevor der Begriff „Netto-Null“ in unseren Wortschatz aufgenommen wurde, zogen es die Menschen vor, im Einklang mit dem Klima zu leben, anstatt gegen es anzukämpfen. Innenhöfe, dicke Mauern, kleine, hohe Öffnungen und schattige Galerien sorgten in heißen und trockenen Regionen für kühle Luft, gefiltertes Licht und thermische Stabilität. Das waren keine Traditionen, sondern präzise Umweltinstrumente, die auf Sonne, Wind und Materialien abgestimmt waren. Neuere Studien, die jahrzehntelange Forschungen zusammenfassen, zeigen, wie solche lokalen Strategien eine effektive natürliche Belüftung und Temperaturregelung gewährleisten.

Denken Sie an Windfänger (persisch badgir und arabisch malqaf), die den Wind in die Räume leiten und die warme Luft mit ihrer Auftriebskraft nach außen befördern. Oder denken Sie an Innenhöfe, die von Pflanzen umgeben sind und durch Schatten, Verdunstung und die kühlende Wirkung des Nachthimmels extreme Temperaturen ausgleichen. Moderne Untersuchungen bestätigen deren physikalische Eigenschaften und Leistungsfähigkeit und verwandeln dieses Erbe in eine Bibliothek bewährter Techniken, die für die Anpassung an moderne Gebäudehüllen und Steuerungssysteme bereitstehen.

Heutzutage aktualisieren Architekten diese alte Logik, indem sie dichte Pläne um funktionale Schächte ergänzen, durchbrochene Fassaden entwerfen, die wie intelligente Masrabiya wirken, oder Räume in von Pflanzen umgebenen Innenhöfen anordnen, um die Luft zu kühlen, bevor sie die Bewohner erreicht. Der Optimismus ist hier begründet: Wenn wir uns daran erinnern, wie gut Low-Tech-Systeme funktionieren können, und sie mit den besten neuen Materialien und Sensoren kombinieren, wird die Zukunft einfacher.

Krise und Wiederentdeckung Historische Zyklen

Jede Epoche wird mit einem Schock konfrontiert, der den Bau besserer Gebäude erforderlich macht. Nach dem Großen Brand von London im Jahr 1666 benötigte die Stadt Ziegel und Steine für den Wiederaufbau und beschränkte die Höhe und Dichte der Häuser. Die Regeln änderten sich, weil die Realität dies erforderte, und infolgedessen wurden die Gebäude sicherer. Dieser Kreislauf ist bekannt: Gefahren machen Normen sichtbar; Politik und Praktiken werden neu definiert; die Stadt entwickelt sich weiter.

Energiekrise hatten denselben Effekt auf die Leistung. Das Ölembargo von 1973 zwang Regierungen dazu, Effizienz nicht als optionales Element, sondern als Designanforderung zu betrachten. Der erste nationale Energiestandard in den USA, ASHRAE 90-1975, formalisierte diesen Wandel und schuf einen Präzedenzfall für kontinuierliche Code-Aktualisierungen. Dies war eine durch Governance erzielte Optimierung: weniger verbrauchen, mehr Komfort erzielen und das System widerstandsfähiger machen.

Die jüngste Pandemie hat die Aufmerksamkeit auf das unsichtbarste Baumaterial gelenkt: die Luft. In den Leitlinien der ASHRAE wurde die Bedeutung der Übertragung über die Luft anerkannt und dazu aufgerufen, Änderungen an Lüftungs- und Filtersystemen vorzunehmen, um das Risiko zu verringern. Architekten und Ingenieure reagierten auf diesen Aufruf mit saubereren Luftwegen, mehr Außenluftwechsel und flexiblen Räumen. Einmal mehr haben Unterbrechungen den Lernprozess beschleunigt, und dieses Lernen verbessert nun still und leise unseren Alltag.

Wenn die Vergangenheit eine einzige Botschaft für die Zukunft hat, dann ist es die, dass Optimismus eine Frage der Umsetzung ist. Wir bauen Vertrauen wieder auf, indem wir Menschen in den Vordergrund stellen, frei erfinden und dann mit der Realität in Einklang bringen, das Wissen unserer Vorfahren über das Klima bewahren und jede Krise dazu nutzen, unser Handwerk zu verfeinern. Die Zukunft der Architektur ist kein Glaubenssprung, sondern ein Rhythmus: ausprobieren, anpassen und das, was funktioniert, weiterentwickeln.

Aktuelle Herausforderungen: Warum hält sich die Pessimismus in der Architekturdebatte?

Klimawandel und bebaute Umwelt

Die Zahlen allein können den Optimismus zunichte machen: Gebäude und Bauwesen machen etwa ein Drittel des globalen Energieverbrauchs und etwa ein Drittel der energie- und prozessbezogenen CO₂-Emissionen pro Jahr aus. Das Problem ist nicht nur, wie wir Gebäude betreiben, sondern auch, womit wir sie bauen – Zement und Stahl verursachen zusammen eine hohe Kohlenstoffbelastung. Während die Effizienz in einigen Bereichen zunimmt, übersteigt das stetige Wachstum der globalen Grundfläche diese Gewinne, sodass die Gesamtemissionen langsam steigen. Aus diesem Grund behandelt die Klimapolitik die bebaute Umwelt nicht mehr als Nebenthema, sondern als vorrangigen Sektor.

Designer fühlen sich zwischen heißeren Sommern, strengeren Vorschriften und Kostendruck eingeklemmt. Hitzewellen bringen mechanische Systeme und Netze an ihre Grenzen, Hochwasserkarten definieren die Bedeutung von „sicherem” Land neu, und die Lieferketten für kohlenstoffarme Materialien sind noch nicht ausgereift. Dennoch können wir einige Maßnahmen als Beweise für die Machbarkeit betrachten. So hat beispielsweise die Zementfabrik Brevik in Norwegen begonnen, jährlich Hunderttausende Tonnen CO₂ abzuscheiden, und zeigt, wie schwer zu reduzierende Materialien umgestaltet werden können, wenn Politik, Technik und Finanzen Hand in Hand gehen. Der Weg ist holprig und kostspielig, aber die Botschaft ist nicht utopisch, sondern praktisch: Energie, Materialien und Vorschriften sind nun Teil des Designs.

Städtische Ungleichheit und Wohnungskrise

Das Wohnungsproblem ist sowohl ein globales als auch ein persönliches Problem. UN-Habitat schätzt, dass etwa 2,8 Milliarden Menschen keinen angemessenen Wohnraum haben und mehr als 1 Milliarde davon in informellen Siedlungen leben. Dieses Ausmaß erklärt, warum Wohnungsfragen mittlerweile auf der Agenda von Kommunen und Ministerien denselben Stellenwert haben wie Klima und öffentliche Gesundheit: Wohnen prägt alles, von den Wegzeiten zur Arbeit über den Zugang zu Schulen bis hin zur Widerstandsfähigkeit gegenüber Naturkatastrophen.

Angemessene Preisdaten verdeutlichen die Situation. In vielen OECD-Ländern geben Mieter mit niedrigem Einkommen mehr als 40 % ihres verfügbaren Einkommens für Wohnkosten aus, und offizielle Zahlen aus Großbritannien zeigen, dass Mieter im Durchschnitt mehr als ein Drittel ihres Einkommens für Miete ausgeben. Wenn ein so großer Teil des Einkommens für Wohnraum aufgewendet wird, müssen Familien bei Gesundheit, Bildung und Ersparnissen sparen, und die Stadt wird aufgrund der Einkommensunterschiede stillschweigend härter. Architekten können die Stagnation der Löhne oder die Mietpolitik nicht allein lösen, aber sie entwerfen jeden Tag innerhalb dieser Beschränkungen.

Es gibt praktikable Lösungen. Stufenweise und kooperativ gebaute Wohnungen, erschlossene Grundstücke und kleine Finanzierungen haben in vielen Regionen dazu beigetragen, dass einkommensschwache Haushalte sicher und legal Wohnraum schaffen konnten. Programme wie die Mikrofinanzierung von Wohnraum zeigen, dass bescheidene Kredite in Verbindung mit technischer Hilfe selbstgebaute Häuser in großem Umfang verbessern und unsichere Unterkünfte in sicherere Wohnungen verwandeln können, ohne dass dafür umfangreiche Subventionen erforderlich sind. Diese Instrumente ersetzen zwar keine öffentlichen Investitionen, bieten Architekten und Städten jedoch die Möglichkeit, sofort zu handeln, während größere Reformen nur langsam vorankommen.

Übermäßige Kommerzialisierung und Homogenisierung des Designs

Eine häufig gehörte Kritik lautet, dass neue Stadtviertel überall gleich wirken: glatt, markenorientiert und seltsam oberflächlich. Diese Kritik ist nicht neu: Edward Relph warnte vor „Ortlosigkeit“, Marc Augé definierte „ortlose Orte“ wie Flughäfen und Einkaufszentren, und Rem Koolhaas kritisierte in seinem Buch „Junkspace“ serienmäßige Innenräume. Ihre Sprache spiegelt wider, was viele Menschen vor Ort empfinden: Wenn Finanzen, Geschwindigkeit und Risikomanagement dominieren, neigen Gebäude dazu, die sichersten Formen und Verkleidungen zu wiederholen.

Untersuchungen zu Markenbildung und Stadtgestaltung zeigen, wie globale Entwicklungsmodelle die lokale Struktur, die Materialwirtschaft und das informelle Leben unterdrücken können. Das Ergebnis ist nicht nur visuelle Gleichförmigkeit, sondern auch sozialer Verfall, d. h. Orte, die eher auf Effizienz als auf Zugehörigkeitsgefühl optimiert sind. Man spürt dies in einem Einkaufszentrum oder einem Terminal mit einem kalibrierten Wegeleitsystem, das einen zwar effizient leitet, aber nur wenig Auskunft darüber gibt, wo man sich eigentlich befindet. Dieser Konflikt zwischen kommerzieller Effizienz und ziviler Identität ist der Grund, warum Kritiker der Homogenisierung immer wieder auf Themen wie Erinnerung, Handwerk und öffentliche Nutzung zurückkommen.

Der Rückgang der öffentlichen Infrastruktur und öffentlicher Räume

Wenn die grundlegende Infrastruktur veraltet ist, können selbst gute Gebäude eine Stadt nicht mehr aufrecht erhalten. Ingenieursberichte weisen seit Jahren auf unzureichende Investitionen hin; in den Vereinigten Staaten lag die nationale Note im Jahr 2021 bei C-, und Journalisten betonen weiterhin, dass trotz der jüngsten Ausgaben weiterhin Finanzierungslücken bestehen. Weltweit weisen Entwicklungsbanken darauf hin, dass es nach wie vor große Mängel bei grundlegenden Systemen wie Verkehr, Wasser und digitalem Zugang gibt, die das tägliche Leben und die wirtschaftliche Mobilität unterstützen. Parallel dazu erinnern die Leitlinien für Stadtplanung von UN-Habitat daran, dass Städte fast die Hälfte ihrer Fläche für Straßen und öffentliche Räume reservieren sollten; wo gegen diese Grundregel verstoßen wird, nehmen öffentliche Räume ab und private Wohnbereiche füllen die Lücke.

Die Ergebnisse sind klein, aber bedeutungsvoll. In New York City haben Kontrollen von privatwirtschaftlichen öffentlichen Räumen ergeben, dass viele Standorte die im Gegenzug für Entwicklungsprämien versprochenen Möglichkeiten und Zugänge nicht bereitstellen. Wenn die Kontrollen verzögert werden, verschleißt der „öffentliche” Teil dieser Räume, und damit schwindet auch das Vertrauen, dass die Dichte gemeinsame Vorteile bringt. Diese Abnutzung umzukehren, ist nicht nur eine Frage des Budgets, sondern auch eine Frage der Umsetzung, Verwaltung und Gestaltung, die Verhaltensweisen wie Müßiggang, Versammlungen und Proteste nicht als Belastung, sondern als Bürgerrechte betrachtet.

Technologische Abhängigkeit und der Verlust des Handwerks

Digitale Tools und künstliche Intelligenz beschleunigen mittlerweile Zeichnungs-, Koordinations- und Optimierungsprozesse. Das bedeutet einen echten Fortschritt, wenn Projekte komplex sind und die Zeitpläne eng sind. Geschwindigkeit und Einfachheit können jedoch zu einer gewissen Gleichförmigkeit führen: gleiche Detailfamilien, gleiche Fassadenlogik, gleiche gerenderte Atmosphären. Aktuelle Studien zu künstlicher Intelligenz in der Architektur loben zwar die Effizienz, weisen aber auch auf die Gefahr hin, dass die Designvielfalt eingeschränkt wird, wenn die Ergebnisse nach einem begrenzten visuellen Kanon trainiert werden. Die Frage ist nicht, ob wir die Tools nutzen sollen oder nicht – natürlich sollten wir sie nutzen –, sondern wie wir Neugier und Urteilsvermögen im Gleichgewicht halten können.

Auf der anderen Seite sehen sich viele Länder mit einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften konfrontiert, was das Potenzial von Gebäuden stillschweigend untergräbt. US-amerikanische Bauunternehmer schätzen, dass die Branche im Jahr 2024 etwa eine halbe Million zusätzliche Arbeitskräfte benötigen wird und im Jahr 2025 weitere Hunderttausende. Ähnliche Prognosen aus Großbritannien warnen ebenfalls davor, dass dieser Mangel weiterbestehen wird. Wenn junge Arbeitskräfte keine sichere Zukunft auf Baustellen sehen und die Ausbildungsmöglichkeiten begrenzt sind, geht das Handwerk verloren. Dieser Verlust ist sowohl technischer als auch kultureller Natur, da das Wissen über das Bauwesen nicht nur in Handbüchern, sondern auch in den Händen und Köpfen der Arbeiter und Teams weiterlebt.

Es gibt auch vielversprechende Beispiele. Das Interesse der UNESCO an lebendigen Handwerkskünsten, von historischen Dacharbeiten in Paris bis hin zu traditionellen Bautechniken an anderen Orten, zeigt, wie politische Maßnahmen den Status talentierter Handwerker verbessern und neue Talente anziehen können. Wenn traditionelle Handwerksberufe anerkannt werden und fair bezahlt werden, können Städte das erforderliche Fachwissen behalten, um ihre Struktur zu erhalten und anzupassen. In einem technologieorientierten Zeitalter ist die Lektion klar: Die digitale Geschwindigkeit sollte dauerhafte Fähigkeiten nicht ersetzen, sondern auf ihnen aufbauen. Wenn Code-Bibliotheken und Detailbibliotheken zusammen überleben, wird die Architektur besser.

Lichter der Hoffnung: Zeitgenössische Trends, die auf eine bessere Zukunft hindeuten

Die Revolution des zirkulären Designs und der Wiederverwendung

Die vielversprechendste Veränderung besteht darin, „Abfall“ nicht als unvermeidbares Übel, sondern als Designfehler zu betrachten. Zirkuläres Design verlangt von Architekten, Gebäude als Materialbanken mit Schichten zu planen, die gewartet, ausgetauscht, wiederverwendet und schließlich zu einem hohen Wert recycelt werden können. Analysten zeigen, dass die Anwendung zirkulärer Prinzipien bei Zement, Stahl, Aluminium und Kunststoffen die materialbezogenen Gebäudeemissionen bis zur Mitte des Jahrhunderts um mehr als ein Drittel reduzieren könnte. Dies ist ein Beweis dafür, dass Designentscheidungen die Klimamathematik nach unten verändern.

Städte beginnen damit, Kreislaufwirtschaft in ihre Vorschriften und Instrumente zu integrieren. Die Kreislaufstrategie von Amsterdam verbindet Politik mit „Materialpässen“, in denen der Inhalt eines Gebäudes und sein Wert am Ende seiner Lebensdauer festgehalten werden. Dies ist ein praktischer Schritt in Richtung Komponentenmärkte anstelle von Bauschuttdeponien. Die Londoner Stadtplanung verlangt nun für Großprojekte Angaben zum gesamten Lebenszyklus-Kohlenstoffausstoß und zur Kreislaufwirtschaft und ermutigt Kunden, sowohl sichtbare als auch unsichtbare Emissionen zu berücksichtigen. Das sind keine Slogans, sondern Beschaffungs- und Genehmigungsinstrumente, die Wiederverwendung und kohlenstoffarmes Design zum einfachsten Weg machen.

Die vor Ort umgesetzten Vorschriften belegen das Ausmaß der Kreislaufwirtschaft. Durch die Abrissvorschriften in Portland wurden statt etwa 600 Häuser abzureißen, diese in Einzelteile zerlegt, wodurch etwa 2.000 Tonnen Holz und unzählige Einrichtungsgegenstände gerettet wurden, die in anderen Gebäuden ein neues Leben finden konnten. Lokale Behörden haben dokumentiert, wie Vorschriftenänderungen und Schulungen dies für kleine Bauunternehmer ermöglicht haben. Wenn zirkuläres Design, Politik, Märkte und Handwerk zusammenkommen, scheint dies weniger ein Trend als vielmehr eine neue Grundlage zu sein.

Die Umnutzung historischer Gebäude

Die Erhaltung und Sanierung eines Gebäudes ist in der Regel der schnellste Weg, um CO2-Emissionen zu reduzieren, da dadurch die hohen und vorab anfallenden Emissionen vermieden werden, die mit dem Bau eines neuen Gebäudes verbunden sind. Konservierungs- und Klimagruppen kommen immer wieder zu dem gleichen Ergebnis: Die Wiederverwendung verzögert oder eliminiert die mit Neubauten verbundenen CO2-Emissionen, und angesichts der Dringlichkeit der Zeit ist das Timing von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund sprechen viele Städte und Berufsverbände mittlerweile von „Renovierung zuerst” und machen Neubauten zu Ausnahmen, die begründet werden müssen.

Auch Politik und Finanzwesen beginnen, diese Tatsache zu erkennen. Londons Leitfaden zu Lebenszyklus-Kohlenstoffbewertungen und Kreislaufwirtschaft fördert zunehmend das Behalten und Erneuern. In den USA haben Bundesbehörden ein abteilungsübergreifendes Instrumentarium entwickelt, um die Umwandlung von Bürogebäuden in Wohnraum zu fördern, und Industrieverbände verfolgen endlich einen Prozess, der Fortschritte macht: Dutzende von Projekten werden 2023 abgeschlossen sein, weitere folgen 2024 und Hunderte sind für 2025 geplant oder bereits im Gange. Analysten warnen jedoch, dass nur ein Teil der Gebäude tatsächlich realisierbar ist. Die Botschaft ist klar: Umbauten werden nicht alle Probleme lösen, aber wenn Design, Schulden und Bebauungspläne aufeinander abgestimmt sind, werden sowohl im Klimabereich als auch im Wohnungsbau Gewinne erzielt.

Über die Politik hinaus machen berühmte Projekte diese Idee sichtbar. Hochkarätige Sanierungsprojekte wie das Battersea Power Station zeigen, wie Industriegebäude neue Wohn-, Kultur- und Arbeitsmöglichkeiten bieten und gleichzeitig die Vergangenheit bewahren können. Diese Projekte erinnern daran, dass Städte wachsen können, indem sie die Vermögenswerte der Vergangenheit an die Bedürfnisse der Zukunft anpassen.

Gemeinschaftsorientierte Designinitiativen

Die Mitgestaltung der Ergebnisse durch die Bewohner fördert ebenfalls die Zuversicht. Im jüngsten Bericht von UN-Habitat über partizipative Programme wird dokumentiert, dass durch gemeinsam geplante Verbesserungen und Dienstleistungsoptimierungen Millionen von Menschen erreicht wurden. Wissenschaftliche Untersuchungen zu partizipativer Haushaltsplanung zeigen, dass sie zu messbaren Verbesserungen beim Vertrauen der Bürger und bei der Lösung städtischer Probleme führt. Wenn Gemeinschaften selbst entscheiden, wie Gelder ausgegeben werden oder wie Straßen und Plätze gestaltet werden, sind die Projekte nachhaltiger, weil sie den Menschen gehören, die sie nutzen.

Gemeinschaftsgrundstücksstiftungen und Genossenschaften fügen dieser Praxis eine weitere Verwaltungsebene hinzu. Eine Studie aus London aus dem Jahr 2025 zeigt, dass der Sektor zwar klein ist, aber mit der richtigen Unterstützung wächst. Journalisten und Forscher weisen darauf hin, dass CLTs Wohnungen dauerhaft erschwinglich halten und gleichzeitig die Kontrolle der Bewohner stärken. Während Städte nach Modellen suchen, die Gleichheit und Nachhaltigkeit in Einklang bringen, machen CLTs Nachbarn zu langfristigen Verwaltern statt zu kurzfristigen Nutznießern.

Selbst schnelle, taktische Maßnahmen (Wochenend-Fußgängerzonen, temporäre Plätze, Open-Street-Programme) werden mittlerweile durch Belege gestützt. Studien aus Barcelona, Japan und den USA zeigen, dass Maßnahmen, die Fußgängern Vorrang einräumen, mit sauberer Luft, mehr Sicherheit und einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze verbunden sind, weisen aber auch auf Probleme wie Gleichberechtigung und Lärm hin, die in der nächsten Phase gelöst werden müssen. Gemeindeorientiert zu sein bedeutet nicht, informell zu sein, sondern wiederholbar, maßvoll und auf lokalen Prioritäten zu basieren.

Modelle für eine naturintegrierte Stadtplanung

Biophile und wasserbewusste Pläne werden von Entwürfen zu Vorschriften. Das neue Naturwiederherstellungsgesetz der EU legt verbindliche Wiederherstellungsziele fest und verpflichtet die Mitgliedstaaten, den Verlust städtischer Grünflächen bis 2030 zu stoppen und anschließend Schattenflächen und Grünflächen zu vergrößern. So werden Parks, Straßenbäume und begrünte Dächer mit gesetzlicher Unterstützung zu Infrastruktur. Dieser Wandel definiert Schatten, Regenwassermanagement und Biodiversität nicht mehr als Möglichkeit, sondern als öffentliche Dienstleistung.

Städte erstellen ihre eigenen Spielbücher. Singapurs Strategie „Stadt in der Natur“ verbindet ökologische Korridore, Taschenwälder und Forschungsprogramme mit der Reduzierung der Hitze und dem täglichen Zugang zu Grünflächen. Die Entwürfe für den Masterplan 2025 und die Aktualisierungen der Institutionen zeigen, dass sich die Arbeit von der Politik auf vernetzte Netzwerke vor Ort ausweitet. Parallel dazu wird Chinas Schwammstadtprogramm fortgesetzt, um durchlässige Oberflächen, Feuchtgebiete und Speicherflächen zu erweitern und so Überschwemmungen und Dürren zu mildern. Jüngste Studien katalogisieren die Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung von Standards in sehr unterschiedlichen Gebieten. Naturorientierte Planung ist kein einheitliches Modell, sondern ein Instrumentarium, das Städte an ihre klimatischen Risiken und sozialen Bedürfnisse anpassen.

Die Ergebnisse werden auf Stadtteilebene zunehmend messbar. Bewertungen der Superblocks in Barcelona zeigen, dass der Verkehr zurückgegangen ist und NO₂ und Feinstaub lokal reduziert wurden, was auch gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Dies beweist, dass die Einbindung von Grünflächen und verkehrsberuhigten Straßen in das städtische Netz die Luft- und Lärmprobleme verringern und gleichzeitig das tägliche Leben verbessern kann.

Demokratisierung von künstlicher Intelligenz, parametrischen und Design-Tools

Das Spannendste am heutigen Software-Ökosystem ist, wie offen oder barrierefrei es ist. Auf der Grundlage bewährter Engines wie Ladybug Tools, Radiance und EnergyPlus ermöglicht es jedem, der über Rhino/Grasshopper verfügt, Analysen zu Tageslicht, Energie, Luftströmung und Komfort durchzuführen. Die Erstellung von Open-Source-BIMs mit BlenderBIM senkt die Kosten für Studenten und kleine Unternehmen und vermittelt gleichzeitig Kenntnisse über IFC-Kompatibilität, während Daten-Hubs wie Speckle den Austausch von Modellen zwischen verschiedenen Tools ohne Dateisperren ermöglichen. Diese kleinen technischen Freiheiten sorgen für eine breitere Beteiligung.

Gleichzeitig integrieren kommerzielle Plattformen Frühphasenanalysen und Automatisierung in das Konzeptdesign. Autodesk Forma beispielsweise ermöglicht es Teams nun, durch die Integration von Wind-, Sonnen- und Lärmdaten Massen- und Ausrichtungstests durchzuführen, bevor sie Entscheidungen treffen. Die enge Verbindung zu Revit beschleunigt diesen Zyklus noch weiter. Das Feedback, das in dieser frühen Phase mit geringen Änderungskosten eingeholt wird, hilft kleineren Unternehmen dabei, Leistungsziele zu erreichen, für die früher spezialisierte Teams erforderlich waren.

Der Akzeptanzprozess verläuft unregelmäßig, aber es gibt Fortschritte. Laut der jüngsten Studie der AIA ist das Interesse groß und Pilotprojekte werden immer häufiger, aber die Zahl der Unternehmen, die KI-Workflows vollständig implementieren, ist noch gering. Das kann eine gute Nachricht sein: Durch automatisierte Dokumentation, Präzedenzfallrecherche und schnelle Szenariotests werden offensichtliche Vorteile erzielt, während gleichzeitig Zeit gewonnen wird, um Normen wie Gleichheit, Urheberschaft und Verifizierung festzulegen. Bei der Demokratisierung geht es nicht nur um den Zugang zu Werkzeugen, sondern auch darum, zu gestalten, wie diese Werkzeuge die Justiz stärken und nicht ersetzen können.

Zusammen betrachtet sind diese Hoffnungsschimmer keine isolierten Trends, sondern ein praktischer Optimismuszyklus. Zyklische Methoden reduzieren Abfall, Wiederverwendung senkt den CO2-Ausstoß, Gemeinschaften lenken Werte, die Natur erfüllt eine doppelte Funktion für Klima und Gesundheit, und bessere Werkzeuge verbreiten Fähigkeiten. Die nahe Zukunft der Architektur sieht rosiger aus, da sie lehrbarer, messbarer und teilbarer wird.

Projekte, die architektonischen Optimismus verkörpern

Lowline (New York): Grüne Erneuerung unter der Erde

Lowline stellte sich etwas vor, was Städte bisher kaum jemals versucht hatten: einen öffentlichen Park, der unter der Straße wächst. Die Grundidee war verblüffend einfach: Das Tageslicht an der Oberfläche wird gesammelt und über „ferngesteuerte Lichtkollektoren” nach unten geleitet, damit die Pflanzen das ganze Jahr über Photosynthese betreiben können. Die ersten Prototypen bewiesen die physikalische Machbarkeit. In Manhattans Lower East Side wurde ein Lowline Lab in Originalgröße eingerichtet, das mit grünen Pflanzen, Belüftung und kontrollierter Luftfeuchtigkeit unter Glasfaser-„Heliotubes” ausgestattet war. Dies war nicht nur eine Show, sondern ein Testfeld, um zu prüfen, wie Licht, Luft und Gartenbau in einem seit Jahrzehnten ungenutzten Raum aus der Eisenbahnzeit funktionieren könnten.

Das Projekt kam 2020 nach einer Unterbrechung des Finanzierungsprozesses schließlich zum Stillstand. Diese Situation hat erneut deutlich gemacht, dass visionäre Technologien auch in Bezug auf Finanzen und Governance einer Belastungsprobe unterzogen werden müssen. Als Fallstudie ist es jedoch weiterhin wertvoll: Es hat einen Fahrplan für die Erneuerung tiefer städtischer Überreste mit Lebenssystemen entworfen, eine öffentliche Debatte über einen unmöglichen Bereich angestoßen und ein raffiniertes Instrumentarium (Tageslichtlenkung, Bepflanzungsstrategien und Bürgerbeteiligung) hinterlassen, das andere Städte in Tunneln, Innenhöfen und Kellern, die ein zweites Leben suchen, anwenden können. Der Optimismus hier bezieht sich nicht auf eine feierliche Einweihung, sondern darauf, dass eine Art städtische Chirurgie möglich ist und dass die chirurgischen Notizen geteilt werden können.

Redesign (USA): Aufbau kooperativer Resilienz

Nach dem Hurrikan Sandy definierte Rebuild by Design die Katastrophenhilfe als einen öffentlichen Gestaltungsprozess neu. Anstatt Projekte hinter verschlossenen Türen zu prämieren, organisierten HUD und seine Partner einen mehrstufigen Wettbewerb, bei dem Gemeinden, Wissenschaftler, Ingenieure und Designer zusammenkamen, um Risiken zu untersuchen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Das Ergebnis war kein einzelner Damm, sondern ein Portfolio von Maßnahmen, die jeweils an den Standort angepasst waren: lebhafte Küstenstreifen, absorbierende Parks, Fluttore, Pumpen und Verwaltungsvorschriften. Diese Methode war ein echter Wendepunkt: Sie machte Resilienz zu einem zivilen Projekt, das Forschung, Pilotprojekte und Feedback umfasste, anstatt sie zu einem Ingenieurprodukt zu machen.

Sie können sehen, wie dieser Ansatz konkret umgesetzt wird. In Lower Manhattan wurde die Idee des Big U zum East Side Coastal Resiliency Project weiterentwickelt, das derzeit schrittweise umgesetzt wird. Dieses Projekt kombiniert die Erneuerung von Parks entlang des East River mit Hochwasserschutzmaßnahmen. In New Jersey wird derzeit aktiv der „Resist, Delay, Store, Discharge”-Plan (Widerstehen, Verzögern, Speichern, Ableiten) für den Hudson River umgesetzt, der grüne Infrastruktur mit Dämmen und Schleusen kombiniert, um Regenwasser in Hoboken und den benachbarten Städten zu verlangsamen und zurückzuhalten. Dies sind nicht mehr nur Zeichnungen, sondern Verträge, Baustellenzäune und neue öffentliche Räume, die aus einem designorientierten Rahmen hervorgegangen sind und von anderen Küstenregionen kopiert werden.

Ricardo Bofills La Fábrica: Eine umgebaute Zementfabrik

La Fábrica ist ein Beispiel für Optimismus aus Ziegeln und Beton: Eine giftige, alte Zementfabrik wurde ohne ihre Spuren zu verwischen in ein Studio, ein Wohnhaus und einen Garten umgewandelt. Das Team von Bofill hat durch selektive Abriss-, Freilegungs- und Wiederaufbauarbeiten die Silos in Büros, die riesige „Kathedrale” in einen Montage- und Veranstaltungsbereich und die Dächer in von Grün umgebene Terrassen verwandelt. Die Vergangenheit des Gebäudes wurde nicht verborgen; industrielle Hüllen und romantische Innenräume existieren nebeneinander, damit der Ort gleichzeitig seine Funktion erfüllen, inspirieren und an die Vergangenheit erinnern kann.

Auch nach Jahrzehnten beherbergt La Fábrica noch immer die Aktivitäten der RBTA und dient als Leitfaden für die architektonische Umnutzung: Bewahre die Elemente, die Erinnerung und Struktur vermitteln, entferne die Elemente, die Licht und Leben behindern, und füge behutsam neue Systeme hinzu. In Zeiten des Klimawandels ist diese Beständigkeit wichtig, denn jedes Jahr, in dem das Gebäude weiterhin als Atelier und Wohnraum genutzt wird, ist ein Jahr, in dem gebundenes Kohlenstoff gespeichert bleibt, und ein Beweis dafür, dass kultureller Wert und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können.

Gando-Grundschule (Burkina Faso): Stärkung der lokalen Sprache

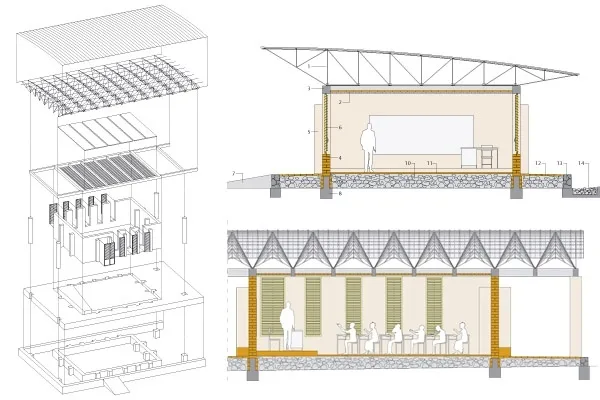

Francis Kérés erstes Projekt begann mit einer Frage, die ein Kind stellen würde: Wie kann man mit fast keinem Geld ein kühles und helles Klassenzimmer bauen? Die Antwort lautete: mit lokalem Lehm, Schatten und Luft. Komprimierte Lehmziegel, ein weitläufiges, gewelltes Vordach über dem Dach und sorgfältig platzierte Öffnungen sorgten für Querlüftung und einen Kamineffekt, der warme Luft nach außen und kühle Luft nach innen zog. Der Bau wurde gemeinsam mit der Gemeinde durchgeführt, Fähigkeiten wurden weitergegeben und mit Stolz erfüllt, sodass die Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch eine Möglichkeit des Lernens durch Handeln wurde.

Der Erfolg stellte sich schnell ein: 2004 gewann er den Aga Khan Award, und dieser Ansatz wurde auf Lehrerwohnungen, Bibliotheken und eine Mittelschule ausgeweitet, die alle die gleichen klimafreundlichen Regeln anwendeten. Gando zeigt, dass „hohe Leistung” keine Hochtechnologie erfordert, sondern eine intelligente Gestaltung, die mit den Materialien, dem Klima und den Menschen im Einklang steht. So vermittelt das Gebäude mit jedem Wind, der durch es hindurchweht, Komfort, Würde und Autonomie.

Visionäre Denker: Stimmen, die Optimismus in ihrem Bereich fördern

Diébédo Francis Kéré und die Kraft der lokalen Selbstbestimmung

Kérés Arbeit beweist, dass mit bescheidenen Mitteln weltweit architektonische Meisterwerke entstehen können, wenn das Design bei den Menschen und dem Klima ansetzt. In seiner Heimatstadt Gando schuf er mit Hilfe der Arbeitskräfte der Gemeinde, verdichtetem Lehm und einer Belüftungsstrategie mit doppelten Dächern helle und kühle Klassenzimmer, die das tägliche Leben bereichern. Die Ergebnisse haben die Grenzen des Möglichen für das Dorf neu definiert. Dieser Erfolg ist nicht auf die hohen Kosten der Gebäude zurückzuführen, sondern auf ihre Intelligenz: Die Grundschule von Gando (fertiggestellt 2001) wurde mit dem Aga Khan Award ausgezeichnet, und Kérés umfassendere gemeindeorientierte Projekte erhielten 2022 den Pritzker-Preis.

Öffentliche Projekte, die vom Serpentine Pavilion in London bis hin zu Gesundheits- und Kulturgebäuden in Westafrika reichen, spiegeln dieselbe Idee wider: eine kollektive Architektur, die mit lokalen Materialien, Klimawissen und gemeinsamer Produktion Schönheit und Beständigkeit schafft. Diese Werke zeichnen einen nachahmenswerten Fahrplan für Regionen mit begrenzten Budgets und schwierigen klimatischen Bedingungen: Bauen Sie mit den Materialien, die Ihnen zur Verfügung stehen, vermitteln Sie beim Bauen die Methode und sorgen Sie für Komfort durch Luft, Schatten und Proportionen, bevor Sie Maschinen einsetzen.

Carlo Ratti und die Integration von Technologie und Ökologie

Rattis Beitrag besteht darin, Städte als lebende Systeme zu betrachten, die wahrnehmen und reagieren können. Durch das Senseable City Lab des MIT und seine eigene Anwendung CRA hat er gezeigt, wie Daten und Prototypen das Verhalten und die Politik verändern können, um sauberere und freundlichere städtische Umgebungen zu schaffen, beispielsweise durch die Verfolgung von Abfallströmen, die Umwandlung von Fahrrädern in mobile Sensoren oder die Beschattung öffentlicher Bereiche mit sensiblen Überdachungen. Wichtig sind nicht die Gadgets, sondern das Feedback: Wenn die Bürger sehen, wie die Systeme funktionieren, können sie sie verändern.

Als Kurator der Architekturbiennale von Venedig 2025 hat er argumentiert, dass Reduzierung allein nicht mehr ausreicht, sondern dass die Architektur sich der Anpassung verschreiben muss. Um in einem sich wandelnden Klima gut leben zu können, müssen Natur, Technologie und kollektives Handeln zusammengebracht werden. Sein für Helsinki entworfener und den Energiewettbewerb der Stadt gewinnender Vorschlag „Hot Heart” (Warmes Herz) konkretisiert diese Haltung durch die Speicherung erneuerbarer Wärme auf einer Inselgruppe, die auch als öffentlich zugängliche Landschaftsfunktion dient. Dies schafft ein Modell, das die Infrastruktur mit der Schaffung von Raum verbindet und die grüne Transformation zu einer konkreten und gemeinsamen Erfahrung macht.

Kate Orff und nachhaltige ökologische Stadtplanung

Orffs Arbeit integriert die Ökologie wieder in das Stadtleben und verwandelt sie in etwas, das man erleben, lernen und lieben kann. Das Living Breakwaters-Projekt seines Unternehmens SCAPE umgibt Staten Island mit Küstenstrukturen, die die Wellenenergie reduzieren, Lebensräume schaffen und durch ein geplantes Wasserzentrum Gemeinschaftsprogramme unterstützen. Diese naturbasierte Infrastruktur ist mittlerweile vollständig fertiggestellt. Mit dem MacArthur Fellowship Award 2017 wurde sein aktivistischer und wissenschaftlich orientierter Ansatz für öffentliche Räume gewürdigt.

Über einzelne Projekte hinaus hat Orff für Designer und Behörden, die gemeinsame Vorteile erzielen möchten, ein Wörterbuch und einen Leitfaden mit dem Titel „Auf dem Weg zur städtischen Ökologie“ erstellt: Hochwasserschutzsysteme, die Meeresökologie vermitteln, Küstenstreifen, die das Umweltbewusstsein wecken, und Parksysteme, die die biologische Vielfalt wiederherstellen und gleichzeitig die Stadtviertel kühlen. Dies ist kein Optimismus, der mit Slogans gemessen wird, sondern einer, der mit Austern, Schülern und Schattenplätzen im Sommer gemessen wird.

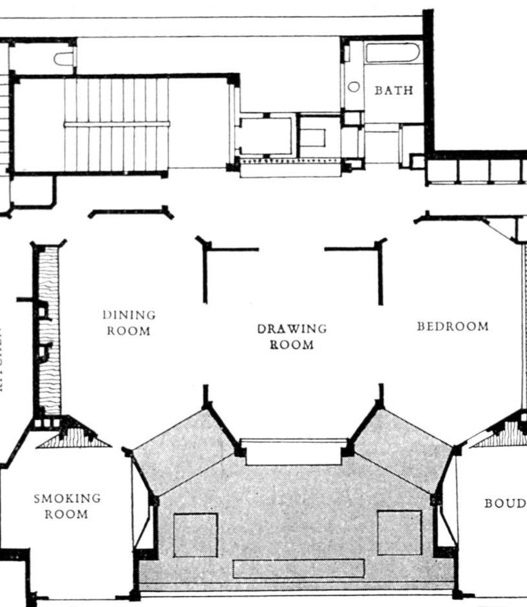

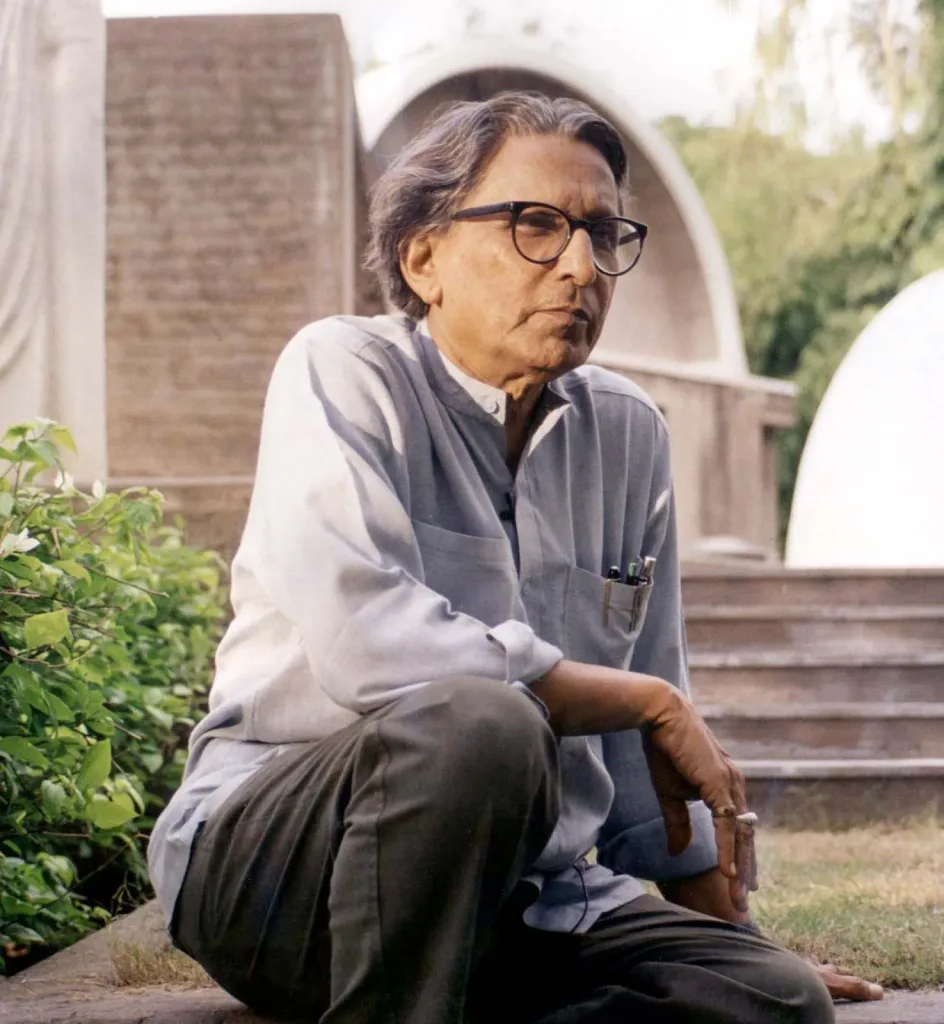

Balkrishna Doshi und Architektur als Menschenrecht

Doshi hat Jahrzehnte damit verbracht, zu beweisen, dass Respekt in großem Maßstab gestaltet werden kann. Sein bahnbrechendes Wohnprojekt Aranya in Indore ermöglichte es Zehntausenden von Menschen, ihre Häuser entsprechend ihren Möglichkeiten zu bauen und zu erweitern, indem es sie in begehbaren Clustern mit Servicezentren und Innenhöfen organisierte. Es ist eine Stadt, die nicht gegen ihre Bewohner wächst, sondern mit ihnen. Dies ist einer der Gründe, warum das Pritzker-Komitee Doshi 2018 für seine elegante und tiefgründige Architektur, die „die Menschheit beeinflusst“, geehrt hat.

Sein Vermächtnis reicht von Bildungseinrichtungen bis hin zu kleinen Häusern, passt sich stets dem Klima und der Kultur an und betont, dass erschwinglich nicht gleichbedeutend mit schlicht sein muss. Auch nach seinem Tod im Jahr 2023 lenken seine Arbeiten eine Generation weiterhin zu einem einfachen Standard: Ein Entwurf ist erst dann fertig, wenn er das Leben, das Lernen und das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen fördert.

Eine Zukunft aufbauen, an die man glauben kann

Über die Ästhetik hinaus: Die Neudefinition architektonischer Erfolge

Die Definition von „guter“ Architektur, die auch in Zukunft Gültigkeit haben wird, beginnt damit, wie sich Gebäude nach ihrer Eröffnung für die Menschen und den Planeten bewähren. Aus diesem Grund sind Nutzungsleistungsbewertungen wie NABERS UK so wichtig: Diese Bewertungen stufen Büros nicht anhand von Designversprechen ein, sondern anhand des gemessenen jährlichen Energieverbrauchs und wandeln die Ergebnisse in eine öffentlich zugängliche Messgröße um, die Kunden und Gebäudenutzer verstehen und verbessern können. Wenn das Energieprofil eines Gebäudes sichtbar ist, wird Erfolg nicht zu einem statischen Zertifikat, sondern zu einem lebendigen Ziel.

Diese Sichtweise erstreckt sich auch auf Kohlenstoff und Gesundheit. London verlangt nun von Großprojekten, dass sie Kohlenstoffbewertungen für den gesamten Lebenszyklus vorlegen. Auf diese Weise können die Teams nicht nur die Emissionen berücksichtigen, die auf den Stromrechnungen erscheinen, sondern auch die Emissionen, die durch Materialien, Bau, Betrieb und Entsorgung am Ende der Lebensdauer entstehen. Nachnutzungskonzepte wie Soft Landings und strukturierte POE vervollständigen den Kreislauf, indem sie die gemessenen Komfort-, Lärm- und Energiedaten nutzen, um die Systeme gemeinsam mit den Nutzern fein abzustimmen. Diese Teile verstärken sich gegenseitig: Standards wie PAS 2080 leiten das gesamte Lebenszyklus-Kohlenstoffmanagement, Stadtleitfäden fordern transparente Berechnungen und Bewertungsrahmen beziehen das Lernen in die Anwendung mit ein. Erfolg, neu definiert, zeigt sich in einem Gebäude, das seine Ansprüche in der Praxis unter Beweis stellt und mit jeder Jahreszeit besser wird.

Die kommenden Generationen mit Optimismus und Zielbewusstsein ausbilden

Wenn Bildung mit dem öffentlichen Interesse verknüpft wird, kann Optimismus vermittelt werden. Die UNESCO-UIA-Charta definiert den Architekten als einen allgemeinen Experten und manchmal auch als einen „Vermittler“, der andere zusammenbringt. Diese Definition legitimiert klimabewusste Praktiken unter der Führung der Gemeinschaft nicht als Randerscheinung, sondern als grundlegend. In Verbindung mit nationalen Roadmaps wie dem RIBA/ARB-System im Vereinigten Königreich wird damit die Erwartung geweckt, dass technische Kompetenz, Ethik und Dienstleistung Hand in Hand gehen.

Dieses Ethos breitet sich auf Schulen und sogar auf die K-12-Bildung aus. Die K-12-Initiativen der AIA entwickeln praxisorientierte Lehrpläne, Führungen und Praktikumsleitfäden, die jungen Menschen, insbesondere denen, die außerhalb des traditionellen Bildungssystems stehen, das Design näherbringen. Wenn Schüler Architektur als Instrument für Gesundheit, Klima und Gleichberechtigung betrachten, stellen sie in den Studios bessere Fragen. Die Plattformen der Biennale verstärken diesen Bildungswandel: Lesley Lokkos „Labor der Zukunft” konzentriert sich auf neue Stimmen und Geografien, während Carlo Rattis Ausgabe 2025 argumentiert, dass Anpassung die Zusammenarbeit von natürlicher, künstlicher und kollektiver Intelligenz erfordert. Diese Mainstream-Szenen vermitteln der Öffentlichkeit und der Branche, dass Veränderung sowohl möglich als auch notwendig ist.

Förderung von Maßnahmen, die ein inklusives Design ermöglichen

Inklusion nimmt zu, wenn die Regeln dies zur Selbstverständlichkeit machen. Das amerikanische Behindertengesetz legt anwendbare Designstandards für öffentliche, gewerbliche und staatliche/lokale Einrichtungen fest und beschreibt alles detailliert, von Wegen und Türen bis hin zu Kommunikationsmerkmalen. Auf internationaler Ebene bietet die Norm ISO 21542:2021 eine gemeinsame Referenz für Designer und Behörden, indem sie die besten Praktiken für Barrierefreiheit und Nutzbarkeit bei Zugang, Bewegung und Ausstieg zusammenfasst. Diese Rahmenbedingungen sind die stille Architektur der Inklusion: Sie normalisieren körperliche, sensorische und kognitive Vielfalt.

Städte können noch weiter gehen, indem sie Inklusion an Planungsgenehmigungen knüpfen. Die London Plan Policy D5 behandelt inklusives Design als untrennbaren Bestandteil guten Designs und bietet Leitlinien, die von Evakuierungsstrategien bis hin zu Design- und Zugänglichkeitserklärungen reichen. Wenn sich Planungsbedingungen und Bauaufsicht gegenseitig widerspiegeln, ist Inklusion kein zusätzlicher Faktor, sondern Teil des gesamten Prozesses vom Konzeptentwurf bis zur Fertigstellung.

Globale Traditionen mit moderner Innovation verbinden

Eine hoffnungsvolle Zukunft beginnt oft damit, die Vergangenheit zu verbessern. Adaptive Mashrabiya-Systeme, wie sie in Projekten wie Al Bahar Towers zum Einsatz kommen, zeigen, wie eine seit Jahrhunderten verwendete Idee der Beschattung in eine sensible Fassade umgewandelt werden kann, die die lokale Identität bewahrt und gleichzeitig die Sonneneinstrahlung reduziert. Parallel dazu belegen Untersuchungen zu Windfängern und Innenhöfen numerisch, was lokale Bauherren bereits wissen: Öffnungen, Schornsteine und schattige Räume in der richtigen Größe sorgen in heißen Regionen für Belüftung und kühlere Innenräume und verringern so in den wichtigsten Momenten die Abhängigkeit von mechanischen Systemen. Die Brücke ist ein methodischer Ansatz (Messung, Simulation und Iteration), die Inspiration stammt aus der Kultur.

Auch das Handwerk gehört zu dieser Brücke. Die Anerkennung der Pariser Zinkdachdecker durch die UNESCO unterstreicht, dass lebendige Fertigkeiten die Grundlage bilden; wenn diese Fertigkeiten geschätzt werden, können Städte ihr Erbe in hoher Qualität bewahren und anpassen. Kombinieren Sie diese Handwerkskünste mit modernen Leistungszielen, von Passivhaus-Wärmebedarfsbeschränkungen bis hin zur lokalen Klimamodellierung, und Tradition wird nicht mehr als Hindernis für den Fortschritt angesehen, sondern als Katalysator für Sensibilität.

Schreiben, Sprechen und Teilen: Architekten als öffentliche Intellektuelle

Wenn Architekten die „Gründe“ für ihre Entscheidungen in einfacher Sprache erklären, steigt das Vertrauen der Bevölkerung. Jane Jacobs hat nicht mit ihren Zeichnungen überzeugt, sondern mit ihren Büchern, Artikeln und Erfahrungsberichten, in denen sie das Straßenleben mit politischen Entscheidungen in Verbindung brachte und ihre Nachbarn zu einer Bewegung machte. Äquivalente Beispiele dafür finden sich heute in einer Vielzahl von Bereichen, von stadtbezogenen Instrumentarien über Open-Source-Details bis hin zu Ausstellungen, die Harmonie und Gleichheit in den Vordergrund stellen. Wenn Praktiker ihre gewonnenen Erkenntnisse veröffentlichen, ihre Daten offenlegen und sich der Kritik stellen, verwandeln sie ihre Projekte in zivile Bildungsmaßnahmen.

Diese Rolle geht über die Interessenvertretung hinaus; es geht um die Steuerung der Aufmerksamkeit. Nach zehn Jahren des Lärms (sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne) bringen Gesundheitsorganisationen wie die WHO Umweltlärm mit Herz-Kreislauf- und psychischen Gesundheitsproblemen in Verbindung. Wenn Architekten diese Erkenntnisse in Raumakustik, Straßenabschnitte und Kaufzusammenfassungen umsetzen, zeigen sie eine Professionalität im öffentlichen Interesse, die durch ihre Nützlichkeit Autorität erlangt. Optimismus wird glaubwürdig, wenn der Bereich seine Arbeit zeigt, seine Ressourcen teilt und die Öffentlichkeit in Designdiskussionen einbezieht.