Städtisches Eigentum ist mehr als nur Grundbucheintragungen und Eigentumsurkunden – es ist in Wolkenkratzern, Straßen und Stadtvierteln verankert. Von der Höhe eines Wolkenkratzers im Stadtzentrum bis zur Breite eines Bürgersteigs – jede räumliche Entscheidung kodiert Macht: Wer prägt das Bild der Stadt, wer bewegt sich frei in ihren Räumen, wer baut und wer wird vertrieben, wessen Stimme fließt in die Gestaltung ein und wessen Zukunft hat Vorrang? In dieser forschungsgestützten Untersuchung behandeln wir fünf kritische Fragen, die städtisches Eigentum nicht nur in rechtlicher oder politischer Hinsicht betrachten, sondern auch anhand architektonischer und räumlicher Mechanismen, die Macht, Zugang und Zugehörigkeit in der gebauten Umwelt definieren. Jeder Abschnitt untersucht ein Thema, das von den Auswirkungen hinter ikonischen Silhouetten über den Kampf für Mobilitätsgerechtigkeit bis hin zu den Kräften der Gentrifizierung, dem Versprechen partizipativer Gestaltung und der umstrittenen Zukunft der Städte inmitten von Überwachung und Klimawandel reicht. Anhand von Fallstudien aus aller Welt und unter Rückgriff auf die Stadtplanungstheorie versuchen wir zu verstehen, wem die Stadt wirklich gehört und wie die Gestaltung dieses Eigentums in Frage stellen oder stärken kann.

1. Wessen Vision prägt die Silhouette?

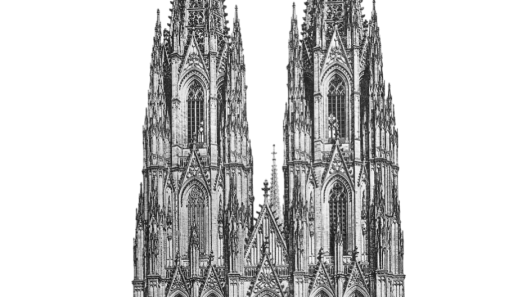

Wenn wir die Silhouette einer Stadt betrachten, sehen wir in der Regel die Ambitionen der Bauunternehmer, die Entscheidungen der Planer und den in Stahl und Glas eingravierten Kapitalfluss. Aber wessen Vision prägt diese Silhouetten wirklich? In den meisten Fällen ist es eine komplexe Wechselwirkung zwischen den gewinnorientierten Zielen privater Bauträger, den Planungsentscheidungen politischer Akteure und den zugrunde liegenden wirtschaftlichen Kräften, die darüber entscheidet, was wo gebaut wird. Baugesetze und Bauvorschriften spielen eine wichtige Rolle: So bestimmen beispielsweise die Bauvorschriften in New York seit langem die Höhe, Dichte und Form von Gebäuden – sie prägen buchstäblich die Skyline von Manhattan. Von Planern festgelegte Instrumente wie die Begrenzung der Geschossflächenzahl (FAR) und Höhenbegrenzungen schränken die Form ein, aber Entwickler finden kreative Wege, um diese Regeln zu umgehen. In New York legen Entwickler routinemäßig Bebauungsflächen zusammen und erwerben Luftrechte, um die normalen Grenzen zu überschreiten, legen Grundstücke zusammen oder finanzieren Verkehrsverbesserungen, um Boni für höhere Türme zu erhalten. Wie ein Bauexperte feststellte: „FAR mag wie eine statische Zahl erscheinen, aber in Manhattan ist es nicht einfach, zusätzliche Grundfläche freizuschalten … Jede Zusammenlegung, jeder Bonus oder jede Ausnahmeregelung hat ihre eigenen Auswirkungen.“ Mit anderen Worten: Die Skyline ist in der Regel ein direktes Ergebnis regulatorischer Schachzüge und Förderstrukturen.

Über die Vorschriften hinaus spielt jedoch auch der Einfluss des Kapitals eine Rolle. Im Zeitalter „ikonischer“ Architektur und globaler Investitionen werden Hochhäuser oft zuerst als Vermögenswerte und dann als architektonische Objekte wahrgenommen. Globale Städte wie London, New York und Dubai haben ihre Wolkenkratzer zu Metaphern gemacht und ihre symbolträchtigen Gebäude als „Himmelskassen“ des transnationalen Kapitals betrachtet. Denken Sie an die „Milliardärsreihe“ in New York, wo sich über dem Central Park ultradünne Luxustürme erheben. Viele Einheiten in diesen Wolkenkratzern stehen leer, da sie von reichen Investoren nicht als Wohnraum, sondern als Holding gekauft wurden. „Der Eigentümer war noch nie dort – es ist eine Investition. Es ist ein Vermögenswert. Es ist wie ein Picasso zu besitzen”, erklärt der Makler einer 169 Millionen Dollar teuren Penthouse-Wohnung. Tatsächlich hat diese neue Art von Super-Hochhauswohnungen eine „völlig neue Klasse von Luxusimmobilien” geschaffen, die von dem starken Anstieg des globalen Vermögens profitiert, das sich auf eine kleine Elite konzentriert. Das Ergebnis ist eine Architektur, die eindeutig von der Finanzwelt geprägt ist: schlanke Türme, die weniger auf die täglichen Bedürfnisse der Bewohner und mehr auf Liquidität ausgerichtet sind und so konzipiert sind, dass sie möglichst wenig Pflege benötigen und einen maximalen Wiederverkaufswert bieten. Wie Professor Matthew Soules beobachtet hat, „verwandelt die Finanzkapitalismus Gebäude mehr in Aktien, mehr in Bargeld“ und macht Architektur zu einem reinen Investitionsinstrument. Dieser Ansicht zufolge folgt die Skyline dem Sprichwort „Form folgt Finanz” – die höchsten Gebäude entstehen dort, wo sie die höchsten Renditen erzielen.

Die ultradünnen Wolkenkratzer auf Manhattans „Milliardärsreihe“ spiegeln die Macht privater Bauträger und globalen Kapitals wider. Viele dieser Türme wurden durch den Kauf von Luftrechten und die Nutzung von Baugenehmigungsanreizen ermöglicht und unterstreichen, wie Finanzkraft und regulatorische Manöver die Skyline prägen.

Übrigens kämpfen das öffentliche Interesse und die zivile Vision oft darum, einen ähnlichen Einfluss auf die Skyline zu haben. Auch wenn Stadtverwaltungen Designstandards vorschreiben und manchmal öffentliche Vorteile fordern (wie Verbesserungen im Nahverkehr oder erschwingliche Wohnungen als Gegenleistung für zusätzliche Höhe), ist der vorherrschende Trend in vielen globalen Städten eher spekulative Entwicklung als Architektur im öffentlichen Interesse. Die Kommerzialisierung von Wolkenkratzern zeigt sich deutlich in London, wo in den 2000er Jahren eine Flut von Türmen mit Spitznamen („Gherkin”, „Shard”, „Cheesegrater”) das Stadtbild erheblich verändert hat. Diese Projekte wurden größtenteils von internationalen Investoren unterstützt. Seit 2010 stammten mehr als 64 % der großen Büroinvestitionen in London von ausländischen Käufern. Der Shard beispielsweise wurde mit Finanzmitteln aus Katar gebaut und viele Stockwerke blieben leer – im Grunde genommen eine Wette auf den zukünftigen Wert, die nur dank der Geduld finanzstarker Unterstützer möglich war. Solche Entwicklungen werfen Fragen auf: Wessen Bedürfnissen dienen sie? Als Vermögenswerte finanzierte Wolkenkratzer richten sich in der Regel an eine globale Elite oder institutionelle Mieter und bieten den durchschnittlichen Stadtbewohnern nur begrenzten Nutzen. Im Gegensatz dazu legt Design im öffentlichen Interesse den Schwerpunkt auf bezahlbaren Wohnraum, menschenfreundliche Einrichtungen oder sozial integrative Wahrzeichen – doch ohne starken politischen Willen oder gesellschaftlichen Druck dominieren diese selten die Skyline. Dieser Gegensatz zeigt sich in Debatten über Projekte wie New York Hudson Yards (ein glänzendes privates Megaprojekt, das wegen seiner Unerschwinglichkeit kritisiert wird) und zivile Projekte wie Bibliotheken, Museen oder Sozialwohnungen, die selten monumentale Höhen erreichen. Kurz gesagt, das vertikale Profil einer Stadt ist in der Regel das Ergebnis von Verhandlungsmacht: Entwickler bringen Kapital und mutige Angebote ein; Planer und Politiker legen die Regeln fest (und lockern sie manchmal für den richtigen Preis); und Architekten arbeiten innerhalb dieser Parameter und dienen in der Regel den Interessen derer, die sie beauftragen. Die Skyline ist sowohl eine Antwort auf diejenigen, die sie finanzieren können, als auch auf diejenigen, die sie umgeben. Ob das höchste Gebäude einer Stadt also ein Bauwerk im öffentlichen Interesse oder eine Maschine zur Gewinnmaximierung ist, hängt davon ab, wessen Vision im Entwicklungsprozess Vorrang erhält. Solange spekulatives Immobilienkapital und entwicklungsfreundliche Politik vorherrschen, werden Wolkenkratzer wahrscheinlich weiterhin eher die Prioritäten von Reichtum und politischem Einfluss widerspiegeln als das reine öffentliche Wohl.

2. Wer hat das Recht, sich in der Stadt frei zu bewegen?

Die physische Eigentümerschaft einer Stadt mag auf dem Papier bei Hausbesitzern und Regierungen liegen, aber Eigentümerschaft wird auch dadurch spürbar, wer einfachen oder würdigen Zugang zum städtischen Raum hat und sich darin bewegen kann. Diese Frage betrifft Mobilität, Infrastruktur und Ausgrenzung: Autobahnen und Transitlinien, die einige Gemeinschaften miteinander verbinden, während sie andere abschneiden; öffentliche Räume, die alle Menschen willkommen heißen, im Gegensatz zu privatisierten oder polizeilich überwachten Räumen, die bestimmte Gruppen effektiv ausschließen. Das Recht auf freie Bewegung ist eine Grundlage des städtischen Lebens – doch die Geschichte zeigt, dass nicht alle Menschen dieses Recht in gleichem Maße genießen können.

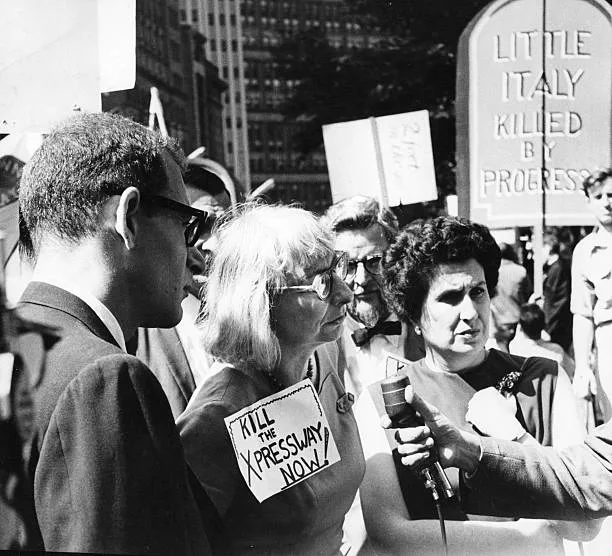

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Stadtplanung in den Vereinigten Staaten Mitte des 20. Jahrhunderts, wo Autobahnen häufig durch Minderheitenviertel und einkommensschwache Stadtteile führten. Der New Yorker Machtpolitiker Robert Moses ist dafür bekannt, dass er Autobahnen so verlaufen ließ, dass sie Arbeitergemeinden zerstörten oder teilten, und diese Praxis fand auch in anderen Städten des Landes Nachahmer. Solche Projekte dienten angeblich der effizienten Beförderung von Autos, privilegierten jedoch den Vorortverkehr gegenüber den Stadtbewohnern und schirmten Stadtteile, in denen überwiegend nicht-weiße Menschen lebten, effektiv ab oder verdrängten sie. In New York hätte die von Moses in den 1960er Jahren vorgeschlagene Lower Manhattan Expressway ohne den heftigen Widerstand der Aktivistin Jane Jacobs Teile von Greenwich Village, SoHo und Little Italy zerstört. Jacobs vertrat die Ansicht, dass Straßen nicht nur für Autos, sondern auch für Menschen da sind und dass begehbare, menschengerechte Stadtviertel das Herzstück von Städten sind. Ihr Sieg über Moses‘ Autobahnplan (sie und die Anwohner organisierten Kundgebungen, protestierten und wurden sogar verhaftet, um den Plan zu stoppen) wurde legendär: Davids Sieg über Goliath im Kampf um den Zugang zur Gemeinschaft und das Leben als Fußgänger. Das übergeordnete Prinzip war, dass die von oben verordnete, auf das Auto ausgerichtete Infrastruktur den Anwohnern ihr Recht auf ihre eigene Stadt vollständig nehmen könnte. Autobahnen wie die von Moses waren in der Regel erhöhte oder versenkte Barrieren, die das Straßennetz unterbrachen und die Sicht der Fußgänger „verdunkelten”. Sie verschlechterten die Luftqualität und senkten die Immobilienwerte in den Gebieten, durch die sie führten, wodurch sie die Segregation noch verstärkten – so sehr, dass einige die innerstädtischen Autobahnen als physische Form der „amerikanischen Apartheid” bezeichneten. Tatsächlich zielten die Bundespolitik und die Planer in den 1950er und 1960er Jahren bei der Festlegung der Autobahnverläufe bewusst auf „verfallene“ (meist von Minderheiten bewohnte) Gebiete ab; dieses Erbe wird heute als Ungerechtigkeit neu bewertet. Das Recht auf Freizügigkeit wurde verletzt, als die Zerstückelung und Isolierung bestimmter Gemeinschaften im Namen des Fortschritts als akzeptabel angesehen wurde.

Jane Jacobs (in der Mitte, mit dem Plakat „Kill the X-Pressway Now“) bei einer Protestaktion gegen die Lower Manhattan Expressway im Jahr 1962. Die Aktivisten setzten sich erfolgreich gegen das 10-spurige Autobahnprojekt ein und verteidigten damit die Rechte der Bevölkerung gegen eine autozentrierte Stadtentwicklung. Jacobs‘ Kampf gegen den Stadtplaner Robert Moses wurde zum Symbol für den Kampf gegen von oben verordnete, autozentrierte Pläne und für eine fußgängerfreundliche, menschengerechte Stadtplanung.

Auch heute noch schränken unsichtbare Mauern die Mobilität vieler Menschen ein. Denken Sie nur an geschlossene Wohnanlagen und speziell kontrollierte Bereiche. Von den Vororten Amerikas bis zu den Städten Lateinamerikas haben sich weltweit immer mehr von Mauern umgebene Wohngebiete verbreitet – echte privilegierte Burgen. Diese „Wohngebiete, deren Zugang durch physische Barrieren wie Mauern, Zäune und kontrollierte Zugangspunkte beschränkt ist”, versprechen ihren Bewohnern Sicherheit und Abgeschiedenheit. Die Kehrseite davon ist jedoch soziale Spaltung. Tore und Wachpersonal senden ein Signal darüber aus, wer willkommen ist und wer nicht. Kritiker weisen darauf hin, dass diese „Festungsmentalität” zur sozialen Spaltung beiträgt, indem sie diese „dramatisch zum Ausdruck bringt” und eine Illusion von Sicherheit vermittelt, während sie gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt untergräbt. Allerdings sind nicht alle Barrieren echte Mauern. Manchmal wird das Eigentumsrecht an einem Ort durch subtilere Mittel durchgesetzt, die wir als „Barriere-Urbanismus” oder feindselige Gestaltung bezeichnen könnten. Beispielsweise sind öffentlich zugängliche Privaträume (POPS) wie Unternehmensplazas oder Einkaufszentren zwar scheinbar öffentlich zugänglich, werden jedoch in der Regel von Sicherheitspersonal bewacht und unterliegen Regeln, die Proteste, Herumlungern und sogar das Zusammenkommen bestimmter Personengruppen (z. B. Obdachlose oder Jugendliche) verhindern. Das Ergebnis ist eine fragmentierte Stadt, in der sich einige frei bewegen können, während andere unerwünscht sind oder aktiv überwacht werden. Der Soziologe Setha Low hat dokumentiert, wie bestimmte hochrangige „öffentliche” Räume durch ihre Gestaltung und Verwaltung Ausgrenzung schaffen, auch wenn sie keine Tore haben – eine Art „unsichtbare Mauer”, die diejenigen, die nicht der erwarteten Demografie entsprechen, stört oder abschreckt. In ähnlicher Weise können scheinbar harmlose städtebauliche Entscheidungen wie die Platzierung von Bänken, Transitstationen oder Fußgängerüberwegen Nachbarschaften miteinander verbinden oder voneinander trennen. Eine Fußgängerbrücke oder eine barrierefreie Haltestelle kann eine Barriere wie eine Autobahn oder einen Fluss überwinden; umgekehrt kann das Fehlen sicherer Übergänge eine vierspurige Straße zu einer psychologischen Barriere machen, die einem Zaun gleicht.

Mobilitätsgerechtigkeit umfasst auch die Gleichheit im Verkehr: die Frage, ob alle Stadtbewohner mit vergleichbarer Leichtigkeit reisen können. Hier zeigen sich deutliche Ungleichheiten entlang der Grenzen von Klasse, Rasse und Fähigkeiten. Wohlhabendere Stadtteile verfügen in der Regel über bessere Verkehrsmittel (oder den Luxus, ein Auto zu fahren), während Einwohner mit geringem Einkommen längere und beschwerlichere Wege zurücklegen müssen. Untersuchungen in US-amerikanischen Städten zeigen, dass einkommensstarke (in der Regel weiße) Einwohner tendenziell einen besseren Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben und gleichzeitig einen höheren Anteil an Autobesitzern aufweisen – was ihnen einen doppelten Vorteil beim Zugang zum Arbeitsplatz verschafft. Unterdessen sind einkommensschwache und Angehörige von Minderheiten unverhältnismäßig stark auf den Nahverkehr angewiesen und arbeiten häufig zu unregelmäßigen Zeiten, zu denen der Nahverkehr nur unzureichend bedient wird. Das Urban Institute berichtet, dass Arbeitnehmer, die in Spätschichten arbeiten und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, im Durchschnitt doppelt so lange für den Weg zur Arbeit benötigen wie diejenigen, die Zugang zu einem Auto haben. Für viele gibt es außerhalb der Stoßzeiten keine „sichere oder wirtschaftliche Möglichkeit, zur Arbeit zu gelangen“. Praktisch gesehen wartet eine Krankenschwester, die ihre Nachtschicht beendet hat, oder eine Person, die vor Sonnenaufgang in einem Hotel als Tellerwäscher arbeitet, eine Stunde auf einen Bus, der 90 Minuten braucht, während ein wohlhabenderer Kollege mit Auto in 20 Minuten zu Hause ist. Diese Ungleichheiten führen zu Zeitverlust, Einkommensverlust und oft auch zu gefährlichen Wegen (z. B. wegen seltener Busse muss man durch unsichere Gegenden laufen). Das Konzept der räumlichen Gerechtigkeit argumentiert, dass solche Ungleichheiten nicht nur ein Ärgernis sind, sondern eine Verletzung eines grundlegenden Rechts in der Stadt darstellen. Der Geograf Edward Soja hat geschrieben, dass „Gerechtigkeit eine Geografie hat und die gerechte Verteilung von Ressourcen, Dienstleistungen und Zugang ein grundlegendes Menschenrecht ist“. Der Zugang zu Mobilität – die Freiheit, sich sicher und bequem in der Stadt zu bewegen – ist eine dieser Ressourcen. Wenn bestimmte Gruppen (arme Menschen, Nicht-Weiße, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen) aufgrund unzureichender Verkehrsmittel oder unsicherer Straßen praktisch eingeschlossen sind, handelt es sich um eine räumliche Ungerechtigkeit, die eine größere soziale Ungleichheit widerspiegelt. Der Unterschied zwischen einer warmen, begehbaren Straße und einer abschreckenden Autobahn, zwischen einer gut frequentierten Transitlinie und einer „Transitwüste” ist der Unterschied zwischen einem gestärkten Stadtbürger und einem Bürger zweiter Klasse Bürger. Daher ist das Recht auf freie Bewegung ein Lackmustest für städtisches Eigentum: Eine wirklich inklusive Stadt ist eine Stadt, in der sich jeder, unabhängig von seiner Vergangenheit, ohne Angst oder unnötige Schwierigkeiten im öffentlichen Raum bewegen kann. Um dies zu erreichen, müssen möglicherweise einige reale Hindernisse beseitigt werden (wie beispielsweise die Trennungsautobahnen, deren Entfernung einige Städte in Betracht ziehen) und in unterversorgten Gebieten in die Transit- und Fußgängerinfrastruktur investiert werden – im Wesentlichen geht es darum, physisch oder sozial durch Mauern getrennte Gemeinschaften wieder miteinander zu verbinden.

3. Wer wird bauen, wer wird verdrängt werden?

Städte befinden sich ständig im Wandel – alte Gebäude werden abgerissen oder renoviert, neue Bauprojekte entstehen –, doch die Frage, wer bauen darf und wer vertrieben wird, ist zu einem der umstrittensten urbanen Themen unserer Zeit geworden. Gentrifizierung, Sanierung und Bodenwertinflation können Stadtviertel scheinbar über Nacht verändern und die Frage aufwerfen: Für wen wird entwickelt? Oftmals zeigen Investitionsmuster, dass langjährige Einwohner mit niedrigem Einkommen „verdrängt werden, wenn Neureiche ein Gebiet „aufbauen” oder sanieren. Hier untersuchen wir, wie architektonische Veränderungen als Signale (und Vermittler) der Gentrifizierung dienen, wie frühere Politiken wie Stadterneuerung und Redlining den Weg für die heutige Verdrängung ebnen und wie marginalisierte Gruppen durch informelle oder basisorientierte Architektur ihre eigenen Baurechte geltend machen.

Wenn Sie durch ein Viertel spazieren, das plötzlich „auf dem Vormarsch“ ist, können Sie in der bebauten Umgebung codierte Anzeichen der Gentrifizierung erkennen. Glänzende neue Cafés und Boutiquen, Fahrradwege und Straßenbäume, minimalistisch gestaltete Fassaden – diese kosmetischen Verbesserungen gehen in der Regel dem Zuzug wohlhabenderer Bewohner voraus (oder gehen damit einher). Wie die Stadtsoziologin Sharon Zukin in beobachtet hat , „sind seit den 1970er Jahren bestimmte Arten von Luxusrestaurants, Cafés und Geschäften in Städten auf der ganzen Welt zu einem deutlich sichtbaren Zeichen der Gentrifizierung geworden”. Diese schicken Lokale sprechen nicht nur den Geschmack der Wohlhabenderen an, sondern tragen auch zu einer neuen Erzählung über die Attraktivität oder Sicherheit eines Stadtviertels bei und fördern so weitere Immobilienspekulationen. Der visuelle Kontrast kann frappierend sein: Die „Farnbars” und Kaffeestuben der frühen Gentrifizierungsphasen sind zu handwerklichen Kaffeeläden, Yogastudios und Bio-Märkten geworden, aber die Wirkung ist ähnlich – sie „verkörpern den Diskurs des Wandels im Stadtteil” und schließen oft die früheren Bewohner indirekt aus oder entfremden sie. Wenn beispielsweise an der Stelle eines ehemaligen Discounters ein Gourmet-Lebensmittelgeschäft oder anstelle einer Arbeiterkneipe eine Brauerei entsteht, ist dies ein Zeichen dafür, dass eine andere Klasse angesprochen wird. Diese Veränderungen im kommerziellen Landschaftsbild gehen Hand in Hand mit architektonischen Veränderungen: Alte Wohnhäuser oder Reihenhäuser werden renoviert, Lagerhäuser werden zu Loftwohnungen umgebaut, auf ehemals brachliegenden Grundstücken entstehen neue Glaswohnungen. In einigen Fällen richten Städte oder Bauträger Einrichtungen wie Fahrradverleihstationen, Pocket Parks oder verbesserte Beleuchtung ein, die scheinbar allen zugutekommen, aber meist den Neuankömmlingen zugutekommen. In einer kürzlich in Stanford durchgeführten Studie wurde sogar künstliche Intelligenz eingesetzt, um Google Street View-Bilder zu scannen und solche „visuellen Hinweise auf Gentrifizierung” – wie renovierte Fassaden oder trendige Schaufenster – zu identifizieren, die tatsächlich mit demografischen Veränderungen in Verbindung gebracht wurden. Wenn diese physischen Veränderungen eintreten, können die Mieten und Immobilienpreise längst über das hinausgestiegen sein, was sich die langjährigen Bewohner leisten können. Tatsächlich fungiert Architektur und Design sowohl als Vorbote als auch als treibende Kraft der Verdrängung: Je schöner eine Straße aussieht, desto mehr Gewinnmöglichkeiten sehen Immobilieninvestoren und „beleben” sie die Gegend in der Regel so, dass die ursprüngliche Bevölkerung verdrängt wird.

Luftbild einer ausgeprägten räumlichen Ungleichheit: Die Favela Rocinha in Rio de Janeiro (unten) grenzt direkt an die reichen Viertel São Conrado/Leblon (oben). Während Swimmingpools und Tennisplätze das üppig begrünte Hochpreisgebiet schmücken, drängen sich auf dem Hang selbstgebaute informelle Behausungen dicht an dicht. Solche Nebeneinanderstellungen zeigen historisch gesehen, wer „das Recht zu bauen hat” (die Armen, die aus der Not heraus Favelas bauen) und wer von den städtischen Grundstückswerten profitiert (die Reichen, die die angrenzenden Einrichtungen nutzen). Dieser Gegensatz ist auch ein Vorbote für Gentrifizierungsdruck, da höher gelegene Grundstücke immer wertvoller werden.

Wer gebaut hat und wer vertrieben wurde, hat tiefe historische Wurzeln. In den USA haben die Mitte des 20. Jahrhunderts praktizierten Redlining und Stadterneuerung den Boden für die spätere Gentrifizierung bereitet. Redlining war eine diskriminierende Politik, bei der Banken und Bundesprogramme Minderheitenviertel als „risikoreich” für Investitionen einstuften und auf Karten rot markierten, was bedeutete, dass die Bewohner dieser Viertel (in der Regel Schwarze) keine Hypotheken für Renovierungen oder den Kauf von Immobilien erhalten konnten. Jahrzehntelange Investitionszurückhaltung führte in diesen Gemeinden zu einer Verschlechterung des Wohnungsbestands und zu stagnierenden Immobilienwerten. In den 1950er und 1960er Jahren kamen dann Stadterneuerungsprogramme zum Einsatz, die von Kritikern manchmal als „Vertreibung der Schwarzen” bezeichnet wurden, da sie „abgebrannte” Gebiete (oftmals die gleichen mit roten Linien markierten Stadtteile) beschlagnahmten und abrissen, um Platz für Autobahnen, Regierungsgebäude oder modernistische Hochhäuser zu schaffen. Das Erbe war verheerend: Wie ein Beobachter feststellte, „führte die Verweigerung von Investitionen dazu, dass Gemeinden verfallen und dann durch Stadterneuerung zerstört wurden”. In dieser Zeit wurden Hunderttausende von Familien – die überwiegende Mehrheit davon schwarz und arm – vertrieben. Wenn wir heute über Gentrifizierung sprechen, folgen wir in der Regel den Spuren dieser früheren Traumata. Einst von roten Linien umgeben und kapitalhungrig, sind diese Viertel nun (aufgrund ihrer zentralen Lage oder ihres historischen Gebäudebestands) plötzlich attraktiv für Investoren geworden. Ironischerweise sind sie, weil sie lange Zeit unter ihrem Wert geblieben sind, nun „reif” für Reinvestitionen und Umwandlungen – aber jetzt fließen die Investitionen nicht an die langjährigen Bewohner (die meisten von ihnen sind Mieter und keine Eigentümer von Immobilien, die an Wert gewinnen), sondern an externe Bauträger und neue Eigentümer. In Städten wie New York beispielsweise werden Gebiete wie Harlem oder die Lower East Side, die saniert werden sollen oder unter Investitionsmangel leiden, nun rasch gentrifiziert, was den schmerzhaften Gedanken aufkommen lässt, dass die Enkelkinder derjenigen, die in den 1960er Jahren durch Bulldozer vertrieben wurden, nun durch steigende Mieten und den Umbau von Wohnhäusern erneut verdrängt werden könnten. In Paris hingegen hat die Verdrängung einkommensschwacher (meist migrantischer) Bevölkerungsgruppen an den Stadtrand – in die Vororte – während des Wohnungsbaubooms der Nachkriegszeit zu einer dauerhaften räumlichen Trennung geführt. Hochhäuser in den Vororten wurden gebaut, um Arbeiter und Migranten außerhalb des Stadtzentrums unterzubringen, und trennten sie so effektiv voneinander. Wie in einer Analyse festgestellt wurde, „wurden durch die Verdrängung einkommensschwacher Haushalte aus ihren Stadtvierteln an den Stadtrand segregierte Gebiete geschaffen … Dieser Gentrifizierungsprozess [nach dem Zweiten Weltkrieg] löste eine Polarisierung zwischen der Innenstadt und der Bevölkerung der Vororte aus“. Heute ist das wohlhabende Zentrum von Paris von ärmeren Vororten umgeben, deren Bewohner oft das Gefühl haben, dass sie die Stadt „nicht besitzen” – sie sind buchstäblich Außenstehende. Ihre Ausgrenzung wurde sogar als Verletzung ihrer „Rechte in der Stadt“ bezeichnet. Und wenn in diesen Randgebieten eine Stadterneuerung stattfindet, kann dies ebenfalls dazu führen, dass etablierte Gemeinschaften verdrängt oder zerstört werden (z. B. durch den Abriss alternder Wohnsiedlungen oder die „Öko-Sanierung“ von Stadtvierteln, die später Mieter mit höherem Einkommen anziehen).

Dennoch haben marginale Gruppen inmitten dieser von oben nach unten gerichteten Kräfte ihre Baurechte in der Stadt stets verteidigt, meist durch informelle oder basisdemokratische Architektur. In vielen Städten der Entwicklungsländer, in denen offizieller Wohnraum für arme Menschen unerschwinglich ist, sind große informelle Siedlungen wie Slums, Favelas und Gecekondular (in der Türkei Gecekondular) entstanden. Wer kann in solchen Fällen Wohnraum schaffen? Antwort: Diejenigen, die dringend Wohnraum benötigen und nur sehr wenige Genehmigungen erhalten. Die Gecekondular in türkischen Städten, deren Name „über Nacht gebaut” bedeutet, waren beispielsweise Unterkünfte, die Migranten aus ländlichen Gebieten auf herrenlosem Land errichtet hatten. Aufgrund der Gesetze oder ihrer Anwendung erlangte ein Haus, das eine Familie schnell bauen und besetzen konnte, bevor die Behörden davon Kenntnis erhielten, bis zu einem gewissen Grad rechtlichen Schutz, sodass die Behörden gezwungen waren, langwierige Gerichtsverfahren zu durchlaufen, um es zu entfernen. Diese stillschweigende Duldung ermöglichte es Hunderttausenden von Armen in den Städten, sich ihre eigenen Häuser zu bauen – während weder der Markt noch der Staat dies taten, konnten sie die Randbezirke ihrer Städte aufbauen. In ähnlicher Weise wurden auch die Favelas Brasiliens von Menschen gebaut, die aus dem offiziellen Wohnungsbau ausgeschlossen waren. Diese Gemeinschaften sind ständig von Räumung oder Sanierung bedroht, insbesondere wenn die Grundstückspreise steigen. Vor den Olympischen Spielen 2016 in Rio beispielsweise wurden viele Favelas in attraktiven Lagen zur Räumung oder „Sanierung” vorgesehen, was viele Anwohner als verdeckte Vertreibung empfanden. Gleichzeitig waren einige Favelas wie Rocinha oder Vidigal einer „inneren” Gentrifizierung ausgesetzt, da abenteuerlustige Ausländer Immobilien dort kauften, um die Preise in die Höhe zu treiben – eine komplexe Situation, die zeigt, dass selbst informelle Siedlungen nicht immun gegen Marktdruck sind. Eine weitere Form des Bottom-up-Baus sind Besetzungsaktionen in ungenutzten Gebäuden – von New York (wo Künstler in den 1980er Jahren verlassene Gebäude in Lower East Side besetzten) bis hin zu europäischen Städten mit organisierten „Besetzerrechts”-Bewegungen. Diese Aktionen fordern Platz in der Stadt für diejenigen, die sich die marktüblichen Mieten nicht leisten können, und verwandeln oft verlassene Gebäude in lebendige Gemeinschaftszentren. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Metelkova in Ljubljana, Slowenien, eine ehemalige Militärkaserne, die in den 1990er Jahren von Künstlern und Aktivisten besetzt und in ein alternatives Kulturzentrum umgewandelt wurde. Die Existenz von Metelkova wirft sogar die Frage des Eigentums auf: Während die offiziellen Institutionen den Ort dem Verfall preisgegeben haben, haben die Besetzer durch Nutzung und Kreativität faktisch das Eigentum übernommen. Mit der Zeit können solche Squats, ähnlich wie kommunale Landtrust-Projekte oder legalisierte Squats in einigen europäischen Städten, rechtlich anerkannt werden und denjenigen, die sich für einen Ort engagieren und ihn beleben, einen legitimen Anteil daran sichern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bau- und Umsiedlungspolitik eine Pendelbewegung aufweist. Auf der einen Seite bauen wohlhabende Bauunternehmer und Neuankömmlinge eine glänzende neue städtische Zukunft auf, oft zum Nachteil der bestehenden Gemeinschaften. Auf der anderen Seite bauen marginalisierte Gruppen aus Notwendigkeit oder Protest ihre eigenen Unterkünfte und Gemeinschaften auf, oft ohne offizielle Sanktionen. Die Stadt ist ein Flickenteppich aus diesen Bemühungen. Gentrifizierung kehrt die frühere Investitionszurückhaltung um, neigt jedoch dazu, Menschen, die schwere Jahre hinter sich haben, zu verdrängen. Wie eine Infografik zu steigenden Mieten und Vertreibung zeigt, beginnt die ursprüngliche einkommensschwache Bevölkerung zu schrumpfen, sobald das Durchschnittseinkommen und die Immobilienwerte eines Stadtviertels zu steigen beginnen (die „Wärmekarte” der Immobilienwerte wechselt von blau zu rot) – entweder sie ziehen in günstigere Gegenden oder werden im schlimmsten Fall obdachlos. Jede „Stadterneuerung” muss die Frage stellen: Für wen wird erneuert? Und jede Feier der Erneuerung muss durch die Stimmen derer gemildert werden, die die Erneuerung als Vertreibung empfinden. Letztendlich hängt es meist davon ab, wer über das Kapital und die Genehmigungen verfügt, um bauen zu können – aber wer verdrängt wird, kann eine politische Entscheidung sein. Städte wie Berlin haben beispielsweise stärkere Mieterschutzbestimmungen und Sozialwohnungen geschaffen, um den Zusammenhang zwischen der Aufwertung von Stadtvierteln und der Verdrängung zu durchbrechen. An einigen Orten werden die Gemeindegruppen selbst zu Bauträgern, um über Landtrusts oder Genossenschaften sicherzustellen, dass die lokale Bevölkerung von den Verbesserungen profitiert. Diese Kämpfe unterstreichen, dass das Recht, in der eigenen Gemeinschaft zu bleiben und sie mitzugestalten, ebenso Teil des „Besitzes” einer Stadt ist wie der Besitz von Grund und Boden.

4. Kann Design den städtischen Raum demokratisieren?

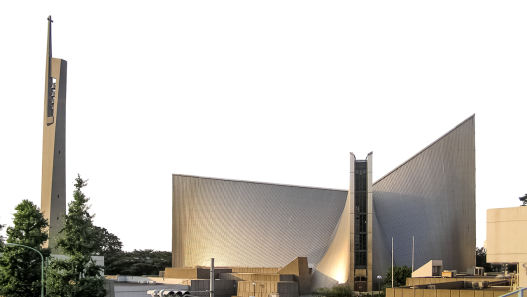

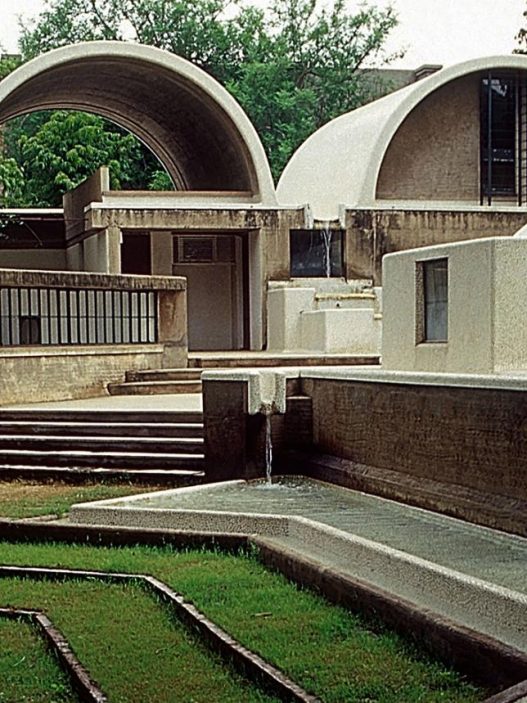

Inmitten der Machtkämpfe um Wolkenkratzer und Stadtviertel taucht eine vielversprechende Frage auf: Kann Design selbst dazu beitragen, Macht und Handlungsfähigkeit in der Stadt neu zu verteilen? Mit anderen Worten: Können Architekten und Planer ihre Instrumente nicht nur dazu nutzen, um den Eliten zu dienen oder den Status quo zu festigen, sondern auch, um den städtischen Raum zu demokratisieren – indem sie marginalisierte Stimmen in den Entwurfsprozess und dessen Ergebnis einbeziehen und gerechtere Umgebungen schaffen? Dieses Thema untersucht partizipative Entwurfsmodelle, Beispiele für sozial orientierte Architektur und die sich entwickelnde Rolle von Architekten als Vermittler bei der Schaffung demokratischer Räume.

Ein Ansatz zur Demokratisierung des Designs ist die partizipative Planung und gemeinsame Gestaltung. Die traditionelle Top-down-Planung hat oft dazu geführt, dass sich Gemeinschaften machtlos fühlen (man denke an Jacobs‘ Kritik an „ein paar Leuten, die hinter verschlossenen Türen über die Zukunft der Stadt entscheiden“). Im Gegensatz dazu bringen Methoden wie Charrettes Anwohner, Interessengruppen und Designer in kooperativen Workshops zusammen, um Pläne von Anfang an mitzugestalten. Gemeinschaftstreffen, Visionierungsübungen und sogar interaktive Kartierung können der lokalen Bevölkerung ein direktes Mitspracherecht darüber geben, was gebaut wird – sei es die Neugestaltung eines Parks oder ein Wohnbauprojekt. In den meisten Fällen führt dies zu Ergebnissen, die besser auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmt sind (denn wer kennt ein Viertel besser als die Menschen, die dort leben?). Beispielsweise ist taktische Stadtplanung ein partizipativer Ansatz, bei dem Bürger selbst vorübergehende Straßenverbesserungen (Anstrich eines Zebrastreifens, Einrichtung eines temporären Radwegs oder Parks) vornehmen, um Möglichkeiten aufzuzeigen und Unterstützung für dauerhafte Veränderungen zu gewinnen. Viele Städte, von New York bis Bogota, haben diesen Ansatz übernommen und manchmal sogar institutionalisiert (das DOT Plaza-Programm in New York begann mit kostengünstigen Maßnahmen und entwickelte sich später zu beliebten öffentlichen Plätzen). Diese praktischen Taktiken verkörpern eine demokratische Ethik: „Gemeinsam ausprobieren und verbessern.” In ähnlicher Weise überlassen Gemeinschaftsgrundstücks-Trusts (CLTs) und genossenschaftliche Wohnmodelle die Grundstücksbesitz- und Gestaltungsentscheidungen nicht gewinnorientierten Bauträgern, sondern den Anwohnern und lokalen gemeinnützigen Organisationen. CLTs nehmen Grundstücke aus dem spekulativen Markt und sorgen dafür, dass Verbesserungen (wie neue erschwingliche Wohnungen oder Gärten) der Gemeinschaft zugutekommen und langfristig zugänglich bleiben. In Städten wie Boston (mit der Dudley Street Neighborhood Initiative) und London (mit CLTs, die in einigen Bezirken entstanden sind) haben die Bewohner buchstäblich ihre eigenen Masterpläne entworfen und diese dann durch die Kontrolle des Grundstücks umgesetzt. Dies kehrt das typische Szenario um – die Gemeinschaft ist Kunde und Urheber des Entwurfs, die Architekten arbeiten für sie, und da die Gemeinschaft Eigentümerin des Ergebnisses ist, wird eine Vertreibung vermieden.

Am wichtigsten ist, dass die Demokratisierung des Raums auch bedeutet, dass marginalisierten Stimmen in den Entwurfsprozessen Vorrang eingeräumt wird. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür stammt aus Chile, wo der Architekt Alejandro Aravena und sein Büro Elemental einen partizipativen Ansatz für den sozialen Wohnungsbau entwickelt haben: das „inkrementelle Wohnen”. Da Elemental erkannte, dass die Budgets zu begrenzt waren, um jeder einkommensschwachen Familie ein komplettes Haus zur Verfügung zu stellen, entwarf das Unternehmen halbfertige Häuser: ein stabiler zweistöckiger Betonrahmen mit Grundflächen, der Platz für Leerstellen lässt, die die Familien später entsprechend ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten ausfüllen können. Dieser Ansatz (der bei Projekten wie Quinta Monroy und Villa Verde zum Einsatz kam) betrachtete die Bewohner nicht als passive Empfänger eines kleinen Hauses, sondern als Mitgestalter, die das Haus im Laufe der Zeit fertigstellen und individuell gestalten würden. Der Entwurfsprozess umfasste Gespräche mit den Familien über ihre Prioritäten – bevorzugen sie jetzt eine gute Küche oder ein zusätzliches Schlafzimmer? – und die entsprechende Planung des „halben Hauses”. Durch die Strukturierung in Vertretung der Bewohner (die den Rest physisch bauen oder lokale Bauunternehmer beauftragen würden) sparte Aravena sowohl Kosten als auch stärkte die Gemeinschaft. Tatsächlich sorgten die Architekten für den Teil des Hauses, der für eine arme Familie am schwierigsten zu bauen war (solide Konstruktion, Sanitäranlagen, wetterfestes Dach), und ließen für den Rest Flexibilität. Diese partizipative Philosophie brachte Aravena den Pritzker-Preis ein. Wie im Handbuch von Elemental dargelegt, „glauben sie an einen partizipativen Designansatz und schätzen diesen“ und sehen die Rolle des Architekten neben seiner eigenen Expertise darin, die „Gestaltungskraft“ der Gemeinschaft zu nutzen. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Wer diese Viertel Jahre später besucht, kann eine große Vielfalt an Erweiterungen sehen – einige Familien haben die freien Flächen mit Schlafzimmern oder Werkstätten ergänzt, die Wände in leuchtenden Farben gestrichen und ihre Häuser individuell gestaltet. Die grundlegende Gebäudesicherheit und Würde wurde gewährleistet, aber die endgültige Form wurde nicht von einem weit entfernten Architekten, sondern gemeinsam von den Bewohnern des Viertels entworfen. Dieses Modell zeigt, dass das gemeinsame Entwerfen mit Menschen (insbesondere mit denen, die normalerweise aufgrund von Armut ausgeschlossen werden) zu gleichberechtigteren und anpassungsfähigeren Umgebungen führt als das Entwerfen für (oder gegen) sie.

Partizipative Architektur in Aktion: Chiles „modulare Häuser“, entworfen von Alejandro Aravenas Elemental. Links wird ein grundlegendes halbes Haus übergeben – ein solider Rahmen mit Küche, Bad und einem fertigen Stockwerk, aber mit leerem Raum. Rechts füllen die Hausbesitzer im Laufe der Zeit die Lücken und fügen Wände, Räume und persönliche Akzente hinzu. Dieses demokratisierte Design ermöglicht es einkommensschwachen Familien, ihre eigenen Häuser und Gemeinschaften zu gestalten, anstatt eine Einheitslösung zu akzeptieren, die für alle gleich ist.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Design Gemeinschaften stärkt, sind die Arbeiten von Gruppen wie Raumlabor Berlin, einem Architekturkollektiv, das für seine experimentellen städtischen Interventionen bekannt ist. Raumlabor begibt sich in der Regel in vernachlässigte städtische Gebiete (Brachflächen, verlassene Gebäude) und lädt vor allem die Anwohner dazu ein, gemeinsam Installationen und Möglichkeiten zu schaffen. Sie definieren die Stadt als einen Aktionsraum, in dem „neue Gemeinschaftskonzepte entwickelt und getestet werden”, und behaupten, dass „diese neuen Ansätze eine größere Vielfalt an Akteuren für die städtische und räumliche Produktion ermöglicht haben”. Die Architekten fungieren in ihren Projekten als Vermittler und Moderatoren: Sie organisieren partizipative Workshops, stellen Material oder Gerüste für Gemeinschaftsbauten zur Verfügung und ziehen sich dann zurück, um den Nutzern die Verantwortung zu überlassen. So hat beispielsweise Raumlabor in Berlin im Rahmen seines Projekts „Open House“ ein leerstehendes Haus übernommen und es gemeinsam mit Jugendlichen und Künstlern aus der Nachbarschaft im Laufe eines Sommers durch Eigenbau in einen Gemeinschaftsraum verwandelt. Der Prozess – das physische Zusammenarbeiten der Menschen an ihrer Umgebung – ist ebenso wichtig wie das fertige Produkt und sät Vertrauen und Kompetenz in der Gemeinschaft. Wie Raumlabor feststellt, „führt partizipatives Bauen zu unterschiedlichen und oft überraschenden Ideen … Es hilft dabei, Themen zu finden, die die Umgebung betreffen … und schafft eine Grundlage für eine neue Planungskultur.” Bei ihrer Osthang-Sommerschule und ihrem Symposium in Darmstadt untersuchten sie in ähnlicher Weise, wie die Einbeziehung der Bürger in den temporären Entwurfs-/Bauprozess die offizielle Planung sensibler und offener machen kann. Bei diesen Erfahrungen wurden die Stadtbewohner nicht nur konsultiert, sondern sie nahmen buchstäblich Hammer und Pinsel in die Hand und nahmen konkrete Veränderungen vor. Die daraus resultierende Stärkung – zu sehen, wie die eigene Idee physisch Gestalt annimmt – kann zu mehr zivilgesellschaftlichem Engagement führen (z. B. Lobbyarbeit im Rathaus oder Gründung lokaler Vereine zum Schutz neuer Räume). Gleichzeitig wird die Rolle des Architekten von der eines Handwerkers zu der eines Kooperationspartners oder „Vermittlers zwischen verschiedenen lokalen Interessengruppen” neu definiert. Dieser kooperative Geist zeigt sich (wie bereits erwähnt) auch in der Bewegung des „taktischen Urbanismus” und in globalen Projekten wie der partizipativen Haushaltsplanung, bei der die Einwohner über kleine, zu finanzierende städtische Verbesserungsmaßnahmen abstimmen. In Paris beispielsweise haben die Bürger Hunderte von Projekten vorgeschlagen und ausgewählt, von denen viele gestalterische Elemente enthalten (wie die Anlage von Gemeinschaftsgärten, die Einrichtung von Spielplätzen, das Malen von Wandgemälden).

Natürlich ist die Demokratisierung des Designs kein Allheilmittel. Es gibt einige Herausforderungen: Echte gesellschaftliche Beteiligung braucht Zeit; es gibt Probleme mit der Repräsentativität (repräsentieren die geäußerten Meinungen wirklich die gesamte Gesellschaft oder nur die lautesten Stimmen?); und manchmal können partizipative Prozesse kooperativ oder rein symbolisch sein (die schrecklichen „Checkbox“-Konsultationen, bei denen die Verantwortlichen den Teilnehmern auf die Schulter klopfen, ihre Beiträge aber ignorieren). Dennoch kann dieser Ansatz, wenn er ernsthaft umgesetzt wird, zu beliebteren und besser genutzten Räumen führen, da sich die Menschen in diesen Räumen selbst wiederfinden. Eine wichtige Frage wurde aufgeworfen: Welche Rolle sollten Architekten bei der Umverteilung von Macht spielen? Immer mehr Architekten (insbesondere die jüngeren Generationen) sehen ihre Rolle nicht mehr darin, als berühmte Designer ihre eigene Vision durchzusetzen, sondern als Vermittler sozialer Prozesse. Dies steht im Einklang mit den Theorien der „gerechten Stadt “ – städtische Gerechtigkeit erfordert nicht nur egalitäre Ergebnisse, sondern auch inklusive Prozesse (manchmal auch als prozedurale Gerechtigkeit bezeichnet). Wenn eine unterversorgte Gemeinschaft an der Gestaltung eines öffentlichen Raums beteiligt ist, entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit, das kein von oben verordnetes Projekt jemals erreichen könnte. Dies lässt sich in von der Gemeinschaft gestalteten Parks oder Spielplätzen beobachten: Vandalismus ist in der Regel geringer und die Nutzung höher, da die Anwohner das Gefühl haben, dass dies ihr eigener Ort ist. Selbst vorübergehende Eingriffe können die Machtverhältnisse verändern. „Recht auf Stadt “ (benannt nach Henri Lefebvres Konzept, dass Stadtbewohner ein Recht darauf haben, den städtischen Raum mitzugestalten) umfasst in der Regel Design-Aktivismus, von Guerilla-Zebrastreifen-Malern bis hin zu Slumbewohner-Verbänden, die mit Architekten zusammenarbeiten, um bessere informelle Siedlungen zu planen. Jede dieser Aktionen widerlegt die Vorstellung, dass nur Behörden oder wohlhabende Bauunternehmer darüber entscheiden dürfen, wie eine Stadt aussehen soll.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Design den städtischen Raum demokratisieren kann, wenn es diejenigen, die normalerweise ausgeschlossen werden, aktiv in den Prozess einbezieht. Ob durch partizipative Planungssitzungen für einen Stadtteilplan, durch Architekten, die wie Aravena in seinen Wohnbauten die Kontrolle bewusst den Nutzern überlassen, oder durch gemeinnützige Organisationen, die eine von der Gemeinschaft getragene Entwicklung ermöglichen – allen gemeinsam ist, dass sie die Entscheidungsgewalt an die Menschen, die in diesen Räumen leben, übertragen. Die besten Ergebnisse scheinen dann zu entstehen, wenn Fachleute und die lokale Bevölkerung das technische und praktische Wissen des jeweils anderen respektieren und gemeinsam Lösungen entwickeln. Architektur prägt im Wesentlichen, wie wir zusammenleben. Eine Demokratisierung ihrer Entstehung trägt dazu bei, dass die entstehenden Räume inklusiv und kulturell reichhaltig sind und nicht nur auf Profit oder Prestige ausgerichtet sind, sondern auch den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden. Wie ein Gemeindevorsteher in einem Slumviertel in Rio de Janeiro erklärte, ist der Mangel an Pflege und Infrastruktur in ihren Gebieten darauf zurückzuführen, dass Entscheidungen „von oben nach unten” getroffen werden… Wir sind nicht dabei… deshalb können wir keine Ergebnisse erzielen.” Im Gegenteil, wenn sie sich beteiligen, erzielen sie bessere Ergebnisse – die Stadt gehört ihnen ein bisschen mehr.

5. Wem gehört die Zukunft der Stadt?

Stadtplanung betrifft nicht nur die Gegenwart, sondern ist auch ein Kampf um die Zukunft. Angesichts des Klimawandels, der technologischen Überwachung und der sich verändernden demografischen Merkmale muss man sich die Frage stellen: Wem gehört die Zukunft der Stadt? Diese letzte Frage untersucht, wer in den kommenden Jahrzehnten die Erzählung und Realität der Städte kontrollieren wird. Werden es Technologieunternehmen sein, die städtische Daten sammeln, Regierungen, die Städte gegen Klimabedrohungen wappnen (und vielleicht die Schwachen auspreisen), oder Gemeinschaften, die sich für die Rechte künftiger Generationen einsetzen? Die Stadtplanungspolitik erstreckt sich mittlerweile auf Datenhoheit, Umweltgerechtigkeit und langfristige Nachhaltigkeit – im Wesentlichen geht es um die Frage: Wessen Interessen werden in der Stadt von morgen vertreten?

Einer der Bereiche, in denen dieser Kampf am intensivsten geführt wird, ist die Entstehung der „intelligenten Stadt“. Weltweit setzen Kommunen Sensoren, Kameras und KI-Systeme ein, um den Verkehr, öffentliche Dienstleistungen und die Sicherheit zu verwalten. Diese Technologien bringen jedoch auch eine Dimension der Überwachung mit sich, die Fragen der Privatsphäre und Kontrolle aufwirft. Wem gehören die Daten, die von Zehntausenden von Kameras und IoT-Geräten im öffentlichen Raum gesammelt werden? Wenn eine Stadt, wie in einigen chinesischen Städten, an jeder Straßenecke Gesichtserkennungskameras installiert, gehört die Zukunft dieser Stadt dann ihren Bürgern oder dem Staat (oder privaten Technologieanbietern)? Das von Googles Schwesterunternehmen vorgeschlagene Projekt „Sidewalk Labs” für einen intelligenten Stadtteil in Toronto lieferte eine lehrreiche Geschichte. Die Idee war, einen hochtechnologischen Stadtbereich zu schaffen, der mit Sensoren ausgestattet ist, die Daten über alles sammeln, von Mülleimern bis zu Parkbänken, um das Stadtleben zu „optimieren”. Als die Menschen jedoch erkannten, wie viele ihrer persönlichen Aktivitäten überwacht und zu Geld gemacht werden könnten, wuchs die öffentliche Empörung. Kritiker bezeichneten dies als „die fortschrittlichste Form des Überwachungskapitalismus” und warnten, dass man den Technologiegiganten nicht vertrauen könne, dass sie die über die Stadtbewohner gesammelten Daten sicher verwalten würden. In einem Brief eines Investors an die Stadt heißt es: „Was auch immer Google anbietet, der Wert, den es Toronto bieten wird, kann nicht mit dem Wert mithalten, auf den Ihre Stadt verzichtet … Dies ist eine dystopische Vision, die in einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz hat.” Inmitten dieser Diskussionen wurde das Projekt schließlich im Jahr 2020 aufgegeben. Dieser Vorfall unterstreicht, dass die Eigentumsverhältnisse der Stadt der Zukunft davon abhängen könnten, wer die digitale Infrastruktur und den Informationsfluss kontrolliert. Wenn dies großen, gewinnorientierten Unternehmen überlassen wird, besteht die Gefahr, dass städtische Räume Menschen gegen ihren Willen beeinflussen oder ihr Verhalten manipulieren (man stelle sich überall gezielte Werbung oder algorithmische Polizeiarbeit vor). Gleichzeitig wirft dies auch eine Frage der Gerechtigkeit auf: Wird die „intelligente” Infrastruktur in erster Linie den reicheren Gebieten zugutekommen (mehr Sicherheit, mehr Effizienz) und die ärmeren Gebiete vernachlässigen? Derzeit werden viele Anwendungen, die als „Smart City” bezeichnet werden (wie prädiktive Polizeialgorithmen), beschuldigt, Vorurteile zu verstärken – indem sie bestimmte Gemeinschaften effektiv von den Vorteilen ausschließen und gleichzeitig die Überwachung dieser Gemeinschaften verstärken. Die Herausforderung besteht darin, darauf zu bestehen, dass jede technologische Zukunft in der Stadt gegenüber der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig bleibt. Einige haben Datentrusts oder -gemeinschaften vorgeschlagen, damit städtische Daten nicht einem einzigen Unternehmen, sondern kollektiv gehören. Andere befürworten „Privatsphäre durch Design”, indem sie Anonymität in Sensornetzwerken zur Standardfunktion machen. Der entscheidende Punkt: Die Intelligenz der Stadt der Zukunft darf nicht zu einer neuen Form des Privateigentums oder autoritären Kontrolls werden, die den Bürgern kein Mitspracherecht lässt. Laut einem Bericht der Zeitung „The Guardian” vergleichen sogar Technologieexperten den Sidewalk-Plan mit einem „Kolonialisierungsexperiment”, während ein kanadischer Unternehmer ihn als „kalkulierte Übernahme” der städtischen Daten und Verwaltung durch ein privates Unternehmen bezeichnet. Um die demokratische Kontrolle über die Zukunft zu gewährleisten, müssen Smart-City-Programme einer sorgfältigen öffentlichen Aufsicht unterliegen und mit den Rechten der Bürger in Einklang gebracht werden.

Ein weiterer Aspekt der Zukunft ist die Klimaflexibilität – und hier erhält der Begriff „Eigentum“ eine reale und metaphorische Bedeutung. Der Klimawandel zeichnet neue Karten: Der Anstieg des Meeresspiegels, Hitzewellen und extreme Stürme zwingen Städte dazu, in Schutzmaßnahmen zu investieren und schwierige Entscheidungen darüber zu treffen, welche Gebiete geschützt werden sollen. Dies kann die Ungleichheit noch verschärfen: Während wohlhabende Gebiete über Deiche und Grünflächen verfügen, um Überschwemmungen abzufangen, können ärmere Gebiete ungeschützt bleiben oder als Opfergebiete ausgewiesen werden. Das Konzept der „grünen Gentrifizierung” ist bereits zu beobachten: Wenn städtische Begrünungsprojekte (Parks, grüne Wege, Revitalisierung von Uferbereichen) die Umweltqualität verbessern, steigern sie oft unbeabsichtigt die Nachfrage nach Immobilien und verdrängen diejenigen Bewohner, die am meisten von kühlen Bäumen und sauberer Luft profitieren würden. So hat beispielsweise die Schaffung des High Line Parks, eines äußerst erfolgreichen öffentlichen Raums in New York, gleichzeitig die Gentrifizierung in West Chelsea beschleunigt und ein Gebiet mit niedrigen Mieten in weniger als zehn Jahren in eine luxuriöse Wohngegend verwandelt. In ähnlicher Weise zeigen Untersuchungen in Städten in den USA und Europa, dass Immobilienwerte in der Umgebung neuer Parks oder renaturierter Flussufer tendenziell steigen, wenn keine Maßnahmen (wie beispielsweise Vorschriften für bezahlbaren Wohnraum) ergriffen werden. Daher ist es umstritten, wer von der „grünen” Stadt der Zukunft profitieren wird. Wenn Nachhaltigkeitsmerkmale (Sonnenkollektoren, Regenwasser-Gärten, energiesparende Gebäude) nur in Luxuswohnanlagen gebaut werden, könnte die Stadt der Zukunft sowohl grüner als auch exklusiver werden – eine Art Öko-Apartheid, in der die Reichen in komfortablen Klimawüsten leben und die Armen in Hitzeinseln und Überschwemmungsgebieten. Bereits jetzt sehen wir in klimasensiblen Regionen wie Südflorida Marktsignale, die als „Klimavertreibung” bezeichnet werden. In Miami haben Immobilieninvestoren, die davon ausgehen, dass Küstengrundstücke aufgrund von Überschwemmungen an Wert verlieren werden, Grundstücke in höher gelegenen Innenstadtvierteln (in denen historisch gesehen Arbeitergemeinschaften wie Little Haiti beheimatet sind) gekauft. Eine Studie der Harvard University hat gezeigt, dass die Immobilienpreise in den höher gelegenen Stadtteilen von Miami schneller steigen als in den von Überschwemmungen bedrohten Gebieten, und dass „wohlhabende Käufer, die der steigenden Meeresspiegel rise vermeiden wollen, langjährige Bewohner aus den höher gelegenen Stadtteilen verdrängen könnten”. Mit anderen Worten: Die zukünftige Eigentumsstruktur von städtischen Hochlagen – den buchstäblich sichersten Grundstücken – verändert sich. Selbst die Regierung von Miami hat diesen Trend anerkannt und ihn als Gerechtigkeitsproblem betrachtet und Mittel bereitgestellt, um die „Klimaverschärfung” zu untersuchen und abzuschwächen. Wem gehört die Stadt der Zukunft in klimatischer Hinsicht? Wahrscheinlich denen, die ihre Immobilien schützen oder in sicherere Gebiete umziehen können – wenn die Städte nicht proaktiv planen, um gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, und sie in die Anpassungsplanung einbeziehen. Das kann bedeuten, dass nicht nur schicke, durch Deiche geschützte Wohnungen gebaut werden, sondern auch bezahlbare, widerstandsfähige Wohnungen; oder dass einkommensschwache Bewohner in Entscheidungen über einen geplanten Rückzug aus bestimmten Gebieten einbezogen werden, damit sie nicht einfach verdrängt werden, sondern entschädigt und unter besseren Bedingungen umgesiedelt werden.

Miami, Little Haiti’de önerilen Magic City İnovasyon Bölgesi ’nin bir renderı – şık yüksek binalar, teknoloji ofisleri ve yeşil kamusal alanlar içeren büyük ölçekli bir „geleceğin şehri“ gelişimi. Kritiker argumentieren, dass solche Projekte das Risiko bergen, lokale Gemeinschaften (in diesem Fall ein historisch haitianisch-amerikanisches Viertel) unter dem Deckmantel der Innovation zu verdrängen. Wem nützen solche futuristischen Visionen? Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass die Stadt der Zukunft nicht nur reichen Investoren und Neuankömmlingen gehört, sondern dass auch die bestehenden Bewohner in den Wohlstand und die Planung einbezogen werden.

Denken Sie abschließend über das Konzept der generationsübergreifenden Eigentümerschaft einer Stadt nach. Wahre Nachhaltigkeit bedeutet, Städte zu entwerfen, die nicht nur den derzeitigen Bewohnern dienen, sondern auch zukünftigen Generationen – Kindern, die heute noch nicht wählen oder konsumieren, oder denen, die noch nicht geboren sind. „Gehört” uns die Stadt nur während unserer Lebenszeit, oder sind wir nur ihre vorübergehenden Verwalter? Wenn eine Stadt so gestaltet ist, dass sie uns überdauert, bringt dies Entscheidungen mit sich wie den Schutz natürlicher Ressourcen, den Bau einer widerstandsfähigen Infrastruktur und die Erhaltung bezahlbarer Wohnungen, damit unsere Kinder und deren Kinder sich hier entfalten können. Heute sind jedoch viele städtische Entwicklungen vorübergehend oder kurzsichtig und werden von kurzfristigen Gewinninteressen bestimmt. Luxuriöse Wohnhochhäuser haben in der Regel nur eine Lebensdauer von wenigen Jahrzehnten, bevor sie umfassend renoviert werden müssen – werden sie zu heruntergekommenen Hüllen, mit denen sich künftige Steuerzahler herumschlagen müssen? Technologieorientierte Lösungen könnten schon lange vor dem Jahr 2100 veraltet sein oder teure Aufrüstungen erfordern. Unterdessen könnten sich langsam entwickelnde Krisen wie Wohnungsmangel und soziale Spaltung, wenn sie nicht angegangen werden, das soziale Gefüge bedrohen, das die Städte der Zukunft benötigen. Einige Stadtplaner sind besorgt über eine „überwachungsorientierte, ausgrenzende Stadt” – wenn beispielsweise Gesichtserkennungssysteme bestimmte Menschen aus bestimmten Bereichen fernhalten (was für private Einkaufszentren und sogar für bestimmte Polizeistrategien denkbar wäre), könnten wir eine Zukunft erleben, in der große Teile der Stadt für Personen, die vom Algorithmus als unerwünscht eingestuft werden, gesperrt sind. Diese Dystopie wäre eindeutig eine Stadt, die nicht für alle da ist – eine Art privatisierter, segregierter städtischer Archipel. Aus ökologischer Sicht könnte eine Klimaanpassung, die sich auf den Bau von Zufluchtsorten für die Elite konzentriert (man spricht von Milliardärs-Bunker und schwimmenden Privatstädten), dazu führen, dass eine größere Bevölkerung buchstäblich vor der Tür stehen bleibt, wenn eine Katastrophe eintritt. Der Begriff „Klimapartheid” wurde von den Vereinten Nationen geprägt, um ein Szenario zu beschreiben, in dem die Reichen den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels entkommen, während die Armen zurückgelassen werden und leiden müssen – in städtischen Begriffen ausgedrückt: Stellen Sie sich hochgelegene Wohngebiete mit privaten Generatoren und Deichen vor und darunter liegende informelle Siedlungen, die überflutet werden. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Zukunft um jeden Preis vermieden werden muss.

Die Zukunft der Stadt hängt also von den Entscheidungen ab, die heute in Bezug auf Eigentumsverhältnisse, Technologiemanagement, Klimaanpassung und integrative Planung getroffen werden. Es gibt ermutigende Anzeichen: Initiativen für „Datenhoheit“ in Städten, Forderungen nach Open-Source-Plattformen für Smart Cities und Datenschutzgesetze könnten dazu beitragen, die großen Technologiekonzerne unter Kontrolle zu halten. Ebenso sorgen der Aufstieg der Jugendklimastreiks und die Beteiligung von Jugendräten an der Stadtplanung dafür, dass langfristiges Denken und die Vertretung künftiger Generationen in den heutigen Entscheidungen berücksichtigt werden. Einige Städte suchen nach rechtlichen Mechanismen, um zukünftige Interessen zu verankern – Wellington (Neuseeland) hat beispielsweise eine Position als Chief Resilience Officer geschaffen, um sicherzustellen, dass die Stadtplanung die Auswirkungen in mehr als 50 Jahren berücksichtigt. Im Hinblick auf Klimagerechtigkeit organisieren sich die am stärksten gefährdeten (in der Regel einkommensschwachen) Gemeinschaften, um faire Resilienzmaßnahmen zu fordern – nicht nur „grüne” Infrastruktur, die versehentlich der Gentrifizierung Vorschub leistet, sondern auch Schutzmaßnahmen und Verbesserungen, die ihnen ermöglichen, zu bleiben und ihre Lebensqualität zu verbessern. Ein interessantes Konzept ist auch der „würdige Klimarückzug”, d. h. wenn bestimmte Gebiete tatsächlich nicht mehr zu retten sind, sollten die Bewohner der Region die Umsiedlungsplanung vorantreiben und anstatt sich ohne Unterstützung zu zerstreuen, Vorrang für neue Wohnungen an einem anderen Ort erhalten.

Letztendlich lautet die Frage: Wem gehört die Zukunft der Stadt? Wenn demokratische Regierungsführung, soziale Gerechtigkeit und Weitsicht die Stadtplanung leiten, kann sie uns allen gehören. Oder sie kann in die Hände einiger weniger fallen – Technologieunternehmen, die über unsere Daten verfügen, wohlhabende Menschen, die sichere Gebiete besitzen, Mächtige, die Entscheidungen treffen, die nur der Gegenwart oder den Privilegierten zugutekommen. Die Stadtplanungspolitik ist ein Instrument, mit dem wir diesen Verlauf beeinflussen können. Indem wir die Werte Gleichheit, Privatsphäre und Nachhaltigkeit in die heutigen Pläne einfließen lassen, übernehmen wir gemeinsam Verantwortung für die Zukunft der Stadt. Die Zukunft der Stadt sollte kein dystopisches Einkaufszentrum oder ein von Mauern umgebener Garten für die Glücklichen sein, sondern ein widerstandsfähiger gemeinsamer Raum. Um dies zu erreichen, müssen wir die Beteiligung der Bevölkerung ausweiten (alle vorherigen Abschnitte – Horizont, Mobilität, Entwicklung, Gestaltung – in einen zukunftsorientierten Rahmen einbetten), uns vor neuen Formen der Ausgrenzung schützen und vor allem daran denken, dass die Stadt im Laufe der Zeit ein menschliches Projekt ist. Das Recht auf Stadt, wie Lefebvre es sich vorgestellt hat, umfasst auch das Recht, die Zukunft der Stadt mitzugestalten. Wem gehört diese Zukunft? Im Idealfall denen, die am meisten davon profitieren – also nicht irgendeiner vorübergehenden Koalition aus Kapital und politischer Macht, sondern der Gesellschaft insgesamt und den kommenden Generationen. Die Arbeit von Planern und Architekten in den kommenden Jahrzehnten wird maßgeblich darüber entscheiden, ob Städte inklusive, demokratische Räume bleiben oder zunehmend kommerzialisiert und abgeschottet werden. Die Antwort wird sich in den Statuten intelligenter Städte, in Klimaschutzplänen, in der Wohnungspolitik und in der täglichen Bürgerbeteiligung zeigen – im Wesentlichen in unserer Verpflichtung, die Stadt der Zukunft zu einer Stadt für alle zu machen.

Ergebnis

Als wir die Frage „Wer ist der wahre Eigentümer der Stadt?“ stellten, begaben wir uns auf eine Reise von der Silhouette der Stadt in die Vergangenheit und Zukunft. Die Antworten sind vielfältig: Entwickler und Kapital prägen einen Großteil der Silhouette, aber Gemeinschaften wie die von Jane Jacobs können sich zusammenschließen, um ihre Vision von lebenswerten Straßen zu verteidigen. Mobilität und Zugang sind ungleich verteilt – Autobahnen und geschlossene Wohnsiedlungen haben die städtischen Gemeingüter zerschnitten, aber Bewegungen für Transitgleichheit und räumliche Gerechtigkeit versuchen, wieder Verbindungen herzustellen. Die Gentrifizierung zeigt, wie leicht es für diejenigen, die die Mittel dazu haben, ist, diejenigen zu verdrängen, die diese Mittel nicht haben – ein Kreislauf, der auf historischen Ungerechtigkeiten wie Redlining basiert und nun von denselben Gemeinschaften durch Forderungen nach Basisaufbau und Bleiberecht in Frage gestellt wird. Wir haben gesehen, dass Design eine demokratisierende Kraft sein kann: Wenn Architekten gemeinsam mit den Bewohnern partizipative Parks oder Sozialwohnungen für arme Menschen entwerfen, spiegeln die entstehenden Räume die kollektiven Bedürfnisse besser wider und geben unterversorgten Gebieten mehr Macht. Und wenn wir in die Zukunft blicken, wird der Kampf um die Stadt der Zukunft, zusammen mit der allgegenwärtigen Technologie und den bevorstehenden Auswirkungen des Klimawandels, darüber entscheiden, ob unsere Städte weiterhin integrative Lebensräume bleiben oder zu getrennten, privat kontrollierten Bereichen werden.

In diesen Erzählungen wird ein gemeinsames Thema behandelt: die Kraft der Inklusion gegenüber den Kräften der Ausgrenzung. In moralischer und sozialer Hinsicht gehört das wahre „Eigentum” an der Stadt nicht einer bestimmten Gruppe, sondern den vielen Menschen, die in ihr leben, sie nutzen und ihr Leben einhauchen. Öffentlicher Raum, bezahlbarer Wohnraum, barrierefreier Verkehr, partizipative Planung – all dies sind Mechanismen, durch die die Stadt kollektiv in Besitz genommen und geteilt wird. Umgekehrt, wenn Architektur nur noch eine Anlageklasse für Investoren ist, wenn die Infrastruktur nur noch denen dient, die ein Auto oder die entsprechenden Mittel haben, wenn Entwicklung statt Aufstieg nur noch Verdrängung bedeutet und die Vorteile einer nachhaltigen Zukunft nur noch der Elite zugutekommen, dann werden die „Eigentümer” der Stadt zu einer kleinen Clique und der Gesellschaftsvertrag zerfällt. Im weiteren Sinne bedeutet die Rückgewinnung von Eigentum, für alle Stadtbewohner auf dem „Recht auf Stadt” zu bestehen: das Recht, die Skyline zu gestalten, sich frei zu bewegen, in seinem Zuhause zu bleiben, am Entwurf mitzuwirken und über das Schicksal der Stadt mitzuentscheiden.

Stadtplanungspolitik ist die Aushandlung dieser Rechte. Es ist ein Konflikt zwischen privaten Interessen und dem öffentlichen Wohl, zwischen ausgrenzenden und integrativen Visionen. Die von uns diskutierten Fälle und Theorien zeigen, dass Geld und Macht zwar einen großen Einfluss haben, aber nicht das letzte Wort haben – öffentlicher Aktivismus, aufgeklärte Politik und innovatives Design können die Stadtentwicklung in Richtung Gleichberechtigung lenken. Jede Stadtplanungssitzung, jeder Workshop zum Thema Sozialdesign, jede Task Force zur Klimaflexibilität ist eine Arena, in der die Frage „Wem gehört die Stadt?“ in Echtzeit beantwortet wird. Die fairste Antwort lautet: „Uns allen, gemeinsam.“ Um dies zu erreichen, müssen die Prozesse und Vorteile des Städtebaus demokratisiert werden. Die Skyline kann statt privater Profite kollektiven Stolz widerspiegeln; die Straßen können jeden Fußgänger, Radfahrer und Rollstuhlfahrer willkommen heißen; Entwicklung kann Wiederbelebung bedeuten, ohne Verdrängung; Design kann den Stummen eine Stimme geben; und die Stadt der Zukunft kann eine Stadt sein, in der Technologie und Natur nicht nur wenigen, sondern allen dienen. Eine solche Stadt – gemeinsam besessen, für die Zukunft verwaltet – ist das wahre Versprechen des städtischen Lebens. Um diesen Punkt zu erreichen, muss man vorsichtig und kreativ sein, aber solange die Menschen weiterhin diese schwierigen Fragen stellen und für eine integrative Stadtvision kämpfen, besteht Hoffnung, dass der städtische Raum wirklich allen gehören kann, die ihn als ihr Zuhause betrachten.